現代のビジネスにおいて、ITシステムの活用は不可欠です。しかし、その一方で「パソコンが起動しない」「システムにログインできない」「ソフトウェアの使い方が分からない」といったITに関するトラブルや疑問は日常的に発生し、従業員の業務を滞らせる原因となります。このような問題を解決し、企業活動を円滑に進めるために重要な役割を担うのが「ヘルプデスク」です。

本記事では、ヘルプデスクの基本的な役割や業務内容から、サービスデスクや社内SEといった関連職種との違い、求められるスキル、キャリアパス、将来性に至るまで、網羅的に解説します。ヘルプデスクという仕事に興味がある方、キャリアチェンジを考えている方、また自社にヘルプデスクの設置や強化を検討している方にとって、有益な情報を提供します。

目次

ヘルプデスクとは

ヘルプデスクとは、一言で表すと「企業や組織内外からのITに関するあらゆる問い合わせに対応する総合窓口」です。パソコン(PC)や周辺機器のハードウェア、業務で利用するソフトウェアやシステム、社内ネットワークなど、ITに関連する質問、トラブル、相談を受け付け、その解決を支援する役割を担います。

多くの企業では、従業員がIT関連で困った際に最初に連絡する部署として位置づけられており、「ITの駆け込み寺」や「組織のITインフラを支える縁の下の力持ち」とも言える存在です。ヘルプデスクの存在により、従業員は迅速に問題を解決して本来の業務に集中でき、結果として組織全体の生産性向上に大きく貢献します。

ヘルプデスクが担う役割は、単に受け身で問い合わせを待つだけではありません。その主な役割は、以下の3つに大別できます。

- 問題解決の最前線(インシデント対応)

ヘルプデスクの最も基本的かつ重要な役割は、ユーザーから寄せられる日々のトラブルシューティングです。「メールが送受信できない」「プリンターから印刷できない」といった具体的な問題(インシデント)に対し、原因を特定し、解決策を提示します。電話やメール、チャットツール、対面など、さまざまなチャネルを通じて寄せられる問い合わせに、迅速かつ的確に対応することが求められます。 - 情報集約のハブ機能

ヘルプデスクには、社内外から多種多様なITに関する情報が集まってきます。どのような問い合わせが多いのか、どのシステムでトラブルが頻発しているのかといった情報を集約・分析することで、組織が抱えるIT課題の傾向を把握できます。この分析結果は、システムの改善、従業員へのトレーニング内容の検討、新しいITツールの導入計画など、より戦略的なIT施策を立案するための貴重なデータとなります。ヘルプデスクは、現場の生の声を経営層やIT戦略部門に届けるハブとしての機能も果たしているのです。 - ナレッジの蓄積と活用(プロアクティブな活動)

日々の問い合わせ対応で得られた知見や解決策は、単なる対応履歴で終わらせるべきではありません。これらを体系的に整理し、FAQ(よくある質問とその回答)やマニュアルとしてデータベース化(ナレッジベース化)することで、組織全体の知識資産となります。充実したナレッジベースがあれば、ユーザーはヘルプデスクに問い合わせる前に自己解決できるようになり、ヘルプデスクの負荷軽減につながります。さらに、ヘルプデスクの担当者が変わっても、対応品質を一定に保つことが可能です。このように、問題が発生してから対応する「リアクティブ(受動的)」な活動だけでなく、問題の発生を未然に防いだり、自己解決を促したりする「プロアクティブ(能動的)」な活動も、現代のヘルプデスクに期待される重要な役割です。

ヘルプデスクの設置形態は企業によって様々です。情報システム部門の一部として設置されるケースもあれば、総務部や管理部が兼任するケース、あるいは専門の外部企業に業務を委託(アウトソーシング)するケースもあります。いずれの形態であっても、企業の円滑な事業活動をITの側面から支える、不可欠な機能であることに変わりはありません。

ヘルプデスクの主な2つの種類

ヘルプデスクは、その対応対象によって大きく「社内ヘルプデスク」と「社外ヘルプデスク」の2種類に分けられます。どちらもITに関する問い合わせに対応する点では共通していますが、その目的や業務内容、求められる知識には違いがあります。

| 項目 | 社内ヘルプデスク | 社外ヘルプデスク |

|---|---|---|

| 対応対象 | 自社の役員・従業員 | 自社製品・サービスの利用者(顧客) |

| 主な目的 | 従業員の生産性向上、業務効率化 | 顧客満足度の向上、製品ロイヤルティの強化 |

| 業務内容 | PCトラブル対応、アカウント管理、社内システム操作案内、IT資産管理など多岐にわたる | 特定製品・サービスの操作方法、仕様説明、不具合対応、契約関連の問い合わせなど |

| 求められる知識 | 幅広いIT基礎知識、自社のIT環境・業務フローに関する深い理解 | 特定製品・サービスに関する専門的かつ深い知識、顧客対応スキル |

| 特徴 | 対応範囲が広く、社内調整が多い | クレーム対応の比率が高くなる傾向 |

社内ヘルプデスク

社内ヘルプデスクは、その名の通り、自社の従業員を対象としたサポート窓口です。従業員が業務で使用するPC、ソフトウェア、ネットワーク、その他IT関連機器に関するあらゆる問い合わせに対応します。

主な役割と業務内容

社内ヘルプデスクの最大のミッションは、従業員がITのトラブルで業務を中断することなく、スムーズに仕事を進められる環境を維持することにあります。これにより、従業員一人ひとりの生産性を高め、組織全体の業績向上に貢献します。

具体的な業務は非常に多岐にわたります。

- PC関連のトラブルシューティング:「PCが起動しない」「動作が遅い」「周辺機器が認識されない」といったハードウェアに関する問題解決。

- ソフトウェアのサポート:OSの操作方法、Officeソフト(Word, Excelなど)の使い方、会社で導入している各種業務システム(会計システム、勤怠管理システムなど)に関する質問への回答。

- アカウント管理:新入社員や異動者に伴う各種システムのアカウント発行、パスワードリセット、アクセス権限の変更・削除。

- IT資産管理:社内で使用されているPC、モニター、プリンター、スマートフォンなどのIT機器の台帳管理、棚卸し、貸出・返却対応。

- PCキッティング:新入社員向けやPCリプレイス時に、PCの初期設定、OSや必要なソフトウェアのインストール、セキュリティ設定などを行う作業。

- ネットワーク関連の対応:「社内Wi-Fiに接続できない」「ファイルサーバーにアクセスできない」といったネットワークに関する一次対応。

求められるスキルと知識

社内ヘルプデスクは、特定の製品に特化するのではなく、自社で利用している多種多様なハードウェアやソフトウェア、システムについて幅広く対応する必要があります。そのため、特定の分野を深く掘り下げる専門性よりも、IT全般に関する広範な基礎知識が不可欠です。

また、技術的な知識だけでなく、自社の組織構成や業務フロー、社内ルールなどを深く理解していることも重要です。例えば、部署によって利用するシステムやアクセス権限が異なるため、問い合わせてきた従業員の所属や役職を把握した上で、適切な対応を行う必要があります。社内の様々な部署との連携や調整も頻繁に発生するため、円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力も求められます。

社外ヘルプデスク

社外ヘルプデスクは、自社が提供する製品やサービスを利用している社外の顧客(個人・法人)を対象としたサポート窓口です。一般的に「カスタマーサポート」や「テクニカルサポート」と呼ばれることも多く、顧客からの問い合わせに対応します。

主な役割と業務内容

社外ヘルプデスクのミッションは、顧客が製品やサービスを快適に利用できるよう支援し、顧客満足度を高めることです。質の高いサポートを提供することは、顧客のロイヤルティ(愛着や信頼)を醸成し、製品の継続利用や企業のブランドイメージ向上に直結します。

具体的な業務内容は、提供している製品やサービスによって異なります。

- 製品・サービスの操作案内:ソフトウェアのインストール方法、特定の機能の使い方、設定方法などに関する質問への回答。

- 仕様に関する問い合わせ対応:「この製品で〇〇はできますか?」といった機能や仕様に関する確認。

- トラブルシューティング・不具合対応:「サービスにログインできない」「エラーメッセージが表示される」といった技術的な問題の解決支援。解決が困難な場合は、開発部門などに調査を依頼(エスカレーション)します。

- 契約・手続きに関する案内:料金プランの確認、契約内容の変更、解約手続きなどのサポート。

- クレーム対応:製品やサービスに対する不満や意見を受け止め、真摯に対応します。クレームは、製品改善の貴重なヒントとなる場合もあります。

求められるスキルと知識

社外ヘルプデスクでは、対応対象となる特定の製品やサービスに関する専門的かつ深い知識が必須です。マニュアルに書かれている内容はもちろん、発生しうる不具合のパターンやその回避策など、実践的な知識も求められます。

また、対応相手はITに詳しくない一般ユーザーであることも多いため、専門用語を避け、誰にでも理解できる平易な言葉で説明する能力が極めて重要です。時には感情的になっている顧客に対応する場面もあるため、冷静さを保ち、相手の心情に寄り添いながら対応する高度なコミュニケーションスキルや忍耐力も必要とされます。社内ヘルプデスクが「幅広い知識」を求められるのに対し、社外ヘルプデスクは「特定の分野における深い知識と高い顧客対応能力」が求められると言えるでしょう。

ヘルプデスクの主な仕事内容

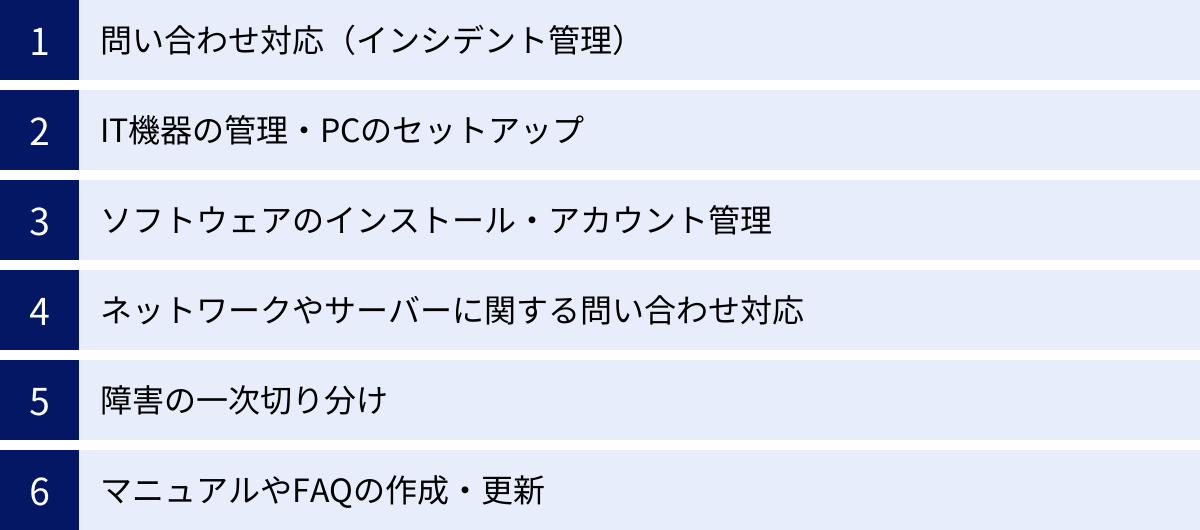

ヘルプデスクの仕事は、単に電話やメールで質問に答えるだけではありません。企業のIT環境を円滑に保つため、多岐にわたる業務を日々こなしています。ここでは、ヘルプデスクが担当する主な仕事内容を6つの項目に分けて具体的に解説します。

問い合わせ対応(インシデント管理)

これはヘルプデスクの最も中心的で基本的な業務です。従業員や顧客から寄せられるITに関する様々な問い合わせに対応します。

インシデント管理とは

ヘルプデスク業務において、「インシデント」とは「サービスの正常な運用を中断させる、あるいは品質を低下させる可能性のある、計画外の事象」を指します。具体的には「PCがフリーズした」「システムにエラーが表示される」といった個々のトラブルが該当します。

インシデント管理とは、これらのインシデントが発生してから解決に至るまでの一連のプロセスを管理することです。具体的には、以下の流れで進められます。

- 受付・記録: 電話、メール、チャット、専用フォームなどから問い合わせを受け付け、内容を正確にヒアリングし、管理ツールに記録します。いつ、誰から、どのような問い合わせがあったのかを記録することは、後の分析やナレッジ化のために非常に重要です。

- 分類・優先順位付け: 問い合わせ内容を「ハードウェアの問題」「ソフトウェアの問題」などに分類し、緊急度や影響範囲に応じて対応の優先順位を決定します。例えば、全社的に利用されている基幹システムが停止しているような重大なインシデントは、最優先で対応する必要があります。

- 一次対応・調査: 過去の対応履歴やマニュアル(ナレッジベース)を参照しながら、解決策を調査し、ユーザーに提示します。リモートデスクトップツールを使い、ユーザーのPC画面を直接見ながら操作を案内することもあります。

- エスカレーション: ヘルプデスクだけで解決が困難な専門的な問題は、ネットワークエンジニアやサーバー管理者、システム開発部門などの専門部署に調査・対応を依頼(エスカレーション)します。

- 解決・クローズ: 問題が解決したことをユーザーに確認し、対応を完了(クローズ)します。対応内容や解決策を詳細に記録し、ナレッジとして蓄積します。

このように、体系的なインシデント管理を行うことで、対応の漏れや遅延を防ぎ、効率的かつ質の高いサポートを提供できるようになります。

IT機器の管理・PCのセットアップ

従業員が業務で使用するPCや周辺機器(プリンター、モニター、スマートフォンなど)を適切に管理することもヘルプデスクの重要な仕事です。これを「IT資産管理」と呼びます。

具体的には、どの部署で、誰が、どの機器を使用しているのかを管理台帳で一元管理します。これにより、機器の過不足を把握し、故障時の代替機手配や計画的なリプレイス(買い替え)をスムーズに行えます。また、ソフトウェアのライセンス管理とも連携し、コンプライアンスを遵守するためにも不可欠な業務です。

さらに、新入社員の入社や従業員の異動、PCの故障・リプレイスに伴うPCのセットアップ(キッティング)もヘルプでスクが担当することが多い業務です。キッティングには、OSのインストール、業務に必要な各種ソフトウェアの導入、セキュリティソフトの設定、ネットワーク設定、メーラーの設定など、多くの手順が含まれます。一台一台手作業で行うと時間がかかるため、多くの企業ではクローニングツールなどを用いて、標準的な設定が完了したマスターイメージを複数のPCに一括で展開し、効率化を図っています。

ソフトウェアのインストール・アカウント管理

業務効率化のために、企業では様々なソフトウェアやクラウドサービスが利用されています。これらの導入支援や管理もヘルプデスクの役割です。

従業員から「新しいプロジェクトで〇〇というツールを使いたい」といった申請があった場合に、そのツールの必要性やセキュリティ面を評価し、インストールを許可・代行します。また、全社的に導入しているソフトウェアのバージョンアップがあった際には、一斉にアップデート作業を行ったり、従業員へ通知したりします。

これと密接に関連するのがアカウント管理です。ファイルサーバー、業務システム、グループウェア、クラウドサービスなど、社内の様々なITリソースにアクセスするためには、個別のユーザーアカウントとパスワードが必要です。ヘルプデスクは、入社・異動・退職といった人事情報に基づき、これらのアカウントを発行・変更・削除するライフサイクル管理を担います。特に、退職者のアカウントを速やかに削除することは、情報漏洩を防ぐ上で極めて重要なセキュリティ対策となります。

ネットワークやサーバーに関する問い合わせ対応

「インターネットに接続できない」「社内ネットワーク上の共有フォルダにアクセスできない」「Web会議システムの音声が途切れる」といったネットワーク関連のトラブルは、業務に直接的な影響を与えるため、問い合わせが頻繁に寄せられます。

ヘルプデスクは、まず問題の切り分けを行います。問題が起きているのは特定の個人のPCだけなのか、特定の部署なのか、あるいは全社的なのか。原因はPCの設定ミスか、LANケーブルの物理的な問題か、Wi-Fiアクセスポイントの不具合か、あるいは上流のルーターやスイッチ、さらにはインターネット回線自体に問題があるのか。このように、原因の所在を特定するための一次切り分けを行うのがヘルプデスクの役割です。

簡単な設定変更やケーブルの再接続などで解決できる問題はヘルプデスクが対応しますが、ネットワーク機器の故障やサーバーダウンといった専門的な対応が必要な場合は、インフラエンジニアなどの専門チームにエスカレーションします。

障害の一次切り分け

これは、前述のネットワーク・サーバー対応とも関連しますが、より広範な障害に対応する際の重要な役割です。システムに何らかの障害が発生した際、その原因がどこにあるのかを大まかに特定し、適切な専門部署へ対応を引き継ぐ「交通整理役」を果たします。

例えば、「基幹システムにアクセスできない」という問い合わせがあった場合、ヘルプデスクは以下のような可能性を順に確認していきます。

- ユーザー側の問題:IDやパスワードの入力ミス、ブラウザのキャッシュの問題など

- クライアントPCの問題:PCのスペック不足、セキュリティソフトによるブロックなど

- ネットワークの問題:社内ネットワークの通信障害など

- サーバーの問題:アプリケーションサーバーやデータベースサーバーのダウンなど

このように、様々な可能性を考慮しながらヒアリングや簡単なテストを行い、原因の範囲を絞り込んでいきます。この一次切り分けが的確であるほど、エスカレーションされた専門部署は迅速に本格的な調査・復旧作業に着手でき、障害からの復旧時間(ダウンタイム)を最小限に抑えることができます。

マニュアルやFAQの作成・更新

これまでの業務は、問題が発生した後に対応する「リアクティブ」なものが中心でした。しかし、優れたヘルプデスクは、問い合わせを減らすための「プロアクティブ」な活動にも力を入れています。その代表的なものが、マニュアルやFAQ(よくある質問)の作成・更新です。

日々の問い合わせ対応で得られた知見、特に頻繁に寄せられる質問や簡単なトラブルの解決手順などを文書化し、社内ポータルサイトなどで共有します。

- FAQの例:「パスワードを忘れた場合の再設定手順」「プリンターのトナー交換方法」「Web会議の基本的な使い方」など

- マニュアルの例:「新入社員向けPC初期設定マニュアル」「〇〇システム操作マニュアル」など

これらのドキュメントが整備されていれば、ユーザーはヘルプデスクに問い合わせる前に自分で解決策を見つけることができます。これにより、ユーザーは待ち時間なく問題を解決でき、ヘルプデスクはより複雑で専門的な問題に集中できるようになるという、双方にとってのメリットが生まれます。 定期的に内容を見直し、陳腐化した情報を更新していくことも重要です。

ヘルプデスクと関連職種との違い

ヘルプデスクは、企業のIT部門に属することが多く、他のIT関連職種と業務内容が重なる部分もあるため、その違いが分かりにくいことがあります。ここでは、特に混同されやすい「社内SE」「サービスデスク」「テクニカルサポート」との違いを明確に解説します。

| 職種 | 主な役割 | 対象 | 業務の性質 |

|---|---|---|---|

| ヘルプデスク | ITに関する問い合わせの一次対応、トラブル解決支援 | 社内従業員または社外顧客 | リアクティブ(問題発生後の対応)が中心 |

| 社内SE | 社内IT戦略の企画・立案、システム導入・開発、インフラ構築・運用 | 経営層、各事業部門 | プロアクティブ(企画・設計)かつ専門的 |

| サービスデスク | ITサービス全般に関する単一窓口(SPOC)、インシデント管理、問題管理、変更管理など | 社内従業員 | リアクティブ+プロアクティブ(ITILに基づく体系的運用) |

| テクニカルサポート | 特定の製品・サービスに関する技術的な問い合わせ対応 | 主に社外顧客 | 専門的・技術的 |

社内SEとの違い

社内SE(社内システムエンジニア)は、自社の情報システム全般に関わる専門職であり、ヘルプデスクとしばしば混同されますが、その役割と担当領域には明確な違いがあります。

ヘルプデスクは「守り」のIT、社内SEは「攻め」と「守り」のIT

最も大きな違いは、その業務の視点と範囲です。

- ヘルプデスク: 主にユーザーからの問い合わせに対応する「フロントライン」であり、既存のIT環境が円滑に利用されるように維持・サポートする「守り」の役割が中心です。業務はユーザーからのアクション(問い合わせ)を起点とするリアクティブなものが多くなります。

- 社内SE: ヘルプデスクのようなユーザーサポートも業務範囲に含まれることがありますが、それは一部に過ぎません。社内SEの本来の役割は、経営戦略や事業戦略に基づき、ITを活用して業務効率化や生産性向上、新たなビジネス価値の創出などを実現する「攻め」のITと、サーバーやネットワークといったITインフラを安定的・安全に運用する高度な「守り」のITの両方を担います。

具体的には、社内SEは以下のような、より上流工程や専門的な業務を担当します。

- IT戦略の企画・立案、IT投資計画の策定

- 新しい業務システムの選定・導入プロジェクトの推進

- 基幹システムの開発・改修(要件定義、設計、ベンダー管理など)

- サーバーやネットワークインフラの設計・構築・運用・保守

- 全社的な情報セキュリティポリシーの策定と運用

ヘルプデスクはエスカレーション元、社内SEはエスカレーション先

ヘルプデスクが対応できない高度な技術的問題や、システム全体の改修が必要な要望は、社内SEにエスカレーションされます。つまり、ヘルプデスクは問題の一次切り分けを行い、社内SEは二次対応以降の専門的な解決を担うという関係性にあります。ヘルプデスクがユーザーとの接点を通じて現場の課題を吸い上げ、それを社内SEがシステム的な解決策として実現していく、という連携が理想的です。

サービスデスクとの違い

「ヘルプデスク」と「サービスデスク」は、ほぼ同義で使われることもありますが、厳密にはITサービスマネジメントの国際的なベストプラクティス集である「ITIL(Information Technology Infrastructure Library)」において、その定義が区別されています。

ヘルプデスクは「インシデント対応」、サービスデスクは「ITサービス全般の窓口」

- ヘルプデスク: 従来からの呼び方で、主にインシデント(故障やトラブル)に対応することに焦点を当てた、リアクティブな機能を指すことが多いです。

- サービスデスク: ITILで提唱されている概念で、より広範な役割を持ちます。インシデント対応だけでなく、ITに関するあらゆる問い合わせや申請を受け付ける「単一の窓口(SPOC: Single Point of Contact)」としての機能が強調されます。

サービスデスクは、インシデント管理に加えて、以下のようなプロアクティブな活動や多様なリクエストに対応します。

- サービスリクエスト管理: 「新しいPCを用意してほしい」「ソフトウェアをインストールしてほしい」といった、トラブルではない定型的な依頼への対応。

- 問題管理: 複数のインシデントの根本原因を特定し、恒久的な対策を講じることで、同種のインシデントの再発を防止するプロセス。

- 変更管理: システムの変更がサービスに与える影響を評価し、リスクを最小限に抑えながら計画的に変更を実施するプロセス。

- 情報提供: 計画停電の通知や、新しいシステムの導入案内など、ユーザーへの積極的な情報発信。

簡単に言えば、サービスデスクは、従来のヘルプデスクの機能を含みつつ、より戦略的かつ体系的にITサービス全体を管理・改善していくことを目的とした、進化した姿と捉えることができます。近年、ITの重要性が増す中で、多くの企業が従来のヘルプデスクから、より広範な役割を持つサービスデスクへの移行を目指しています。

テクニカルサポートとの違い

テクニカルサポートも、ヘルプデスクとよく似た職種ですが、対応する内容の専門性と対象に違いがあります。

ヘルプデスクは「広く浅く」、テクニカルサポートは「狭く深く」

- ヘルプデスク: PC、ネットワーク、各種ソフトウェアなど、幅広いIT分野の問い合わせに一次対応します。社内従業員を対象とする「社内ヘルプデスク」を指すことが多いです。基本的なトラブルシューティングを行い、解決できない場合は専門部署へエスカレーションします。

- テクニカルサポート: 特定の自社製品やサービスに関する、より高度で技術的な問い合わせに専門的に対応します。主にその製品・サービスを利用している社外の顧客が対象となります。製品の仕様やアーキテクチャ、データベース構造といった深いレベルの知識が求められます。

二次対応・三次対応を担う専門家集団

多くの場合、テクニカルサポートは、顧客からの問い合わせを最初に受けるカスタマーサポート(一次対応)や、一般的なヘルプデスクでは解決できない技術的な問題がエスカレーションされてくる二次・三次対応の部署として位置づけられています。

例えば、あるソフトウェア製品について、顧客が「インストールできない」という問い合わせをした場合、まずは一次対応のカスタマーサポートがマニュアル通りの手順を案内します。それでも解決しない場合、「特定のエラーコードが表示される」「特定の環境でのみ再現する」といった複雑な状況であれば、専門知識を持つテクニカルサポートに対応が引き継がれます。テクニカルサポートは、ログファイルを解析したり、開発部門と連携したりしながら、根本原因の特定と解決にあたります。

このように、テクニカルサポートは、特定の技術領域におけるスペシャリスト集団であり、幅広い問い合わせに対応するゼネラリスト的なヘルプデスクとは、その専門性の深さにおいて異なります。

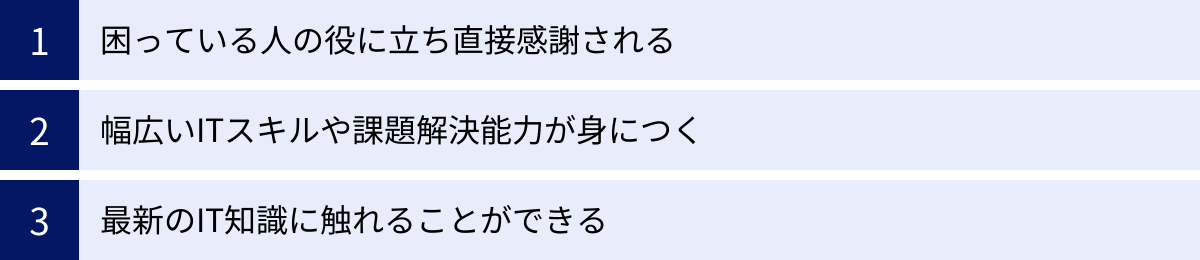

ヘルプデスクのやりがい・魅力

ヘルプデスクは、時に地味で大変な仕事と見られがちですが、他では得がたい多くのやりがいや魅力があります。ITキャリアの第一歩として、また専門性を磨く場として、非常に価値のある職種です。

困っている人の役に立ち直接感謝される

ヘルプデスクの仕事で最も大きなやりがいは、困っている人を直接助け、感謝の言葉をもらえることです。「PCが動かなくて困っていたけれど、おかげで助かりました。ありがとう!」といった言葉は、日々の業務の疲れを癒し、大きなモチベーションになります。

ITトラブルは、従業員の業務を強制的にストップさせてしまいます。その問題を解決することで、相手の仕事を前に進める手助けができ、自分が組織の役に立っているという貢献実感を得やすいのがこの仕事の醍醐味です。特に社内ヘルプデスクの場合、サポートした相手が同じ会社の同僚であるため、その後の業務で顔を合わせた際に改めてお礼を言われることもあり、良好な人間関係を築くきっかけにもなります。

自分の知識やスキルが、目に見える形で人の助けになっていると感じられる瞬間は、何物にも代えがたい喜びであり、ヘルプデスクという仕事を続けていく上での大きな原動力となるでしょう。

幅広いITスキルや課題解決能力が身につく

ヘルプデスクは「ITの総合病院」のような存在です。日々、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、サーバー、セキュリティなど、実に様々なジャンルの問い合わせが舞い込んできます。そのため、特定の分野に偏ることなく、IT全般に関する幅広い知識とスキルを実践的に身につけることができます。

机上で知識を学ぶだけでなく、「実際に発生したトラブル」という生きた教材を通じてスキルを習得できるため、知識の定着が早く、応用力も養われます。昨日まで知らなかったエラーメッセージの原因を今日突き止め、明日には同じ問題で困っている別の人を助ける、といった経験を繰り返す中で、IT技術者としての基礎体力が着実に向上していきます。

また、技術的な知識だけでなく、論理的な課題解決能力(ロジカルシンキング)も飛躍的に鍛えられます。ユーザーからの断片的な情報をもとに、「何が問題なのか(問題の特定)」「なぜそれが起きているのか(原因の分析)」「どうすれば解決できるのか(解決策の立案と実行)」というプロセスを、常に頭の中で高速回転させる必要があります。この能力は、IT業界だけでなく、あらゆるビジネスシーンで通用するポータブルスキルであり、将来のキャリアを築く上で大きな財産となります。

最新のIT知識に触れることができる

IT業界は技術の進化が非常に速い世界です。新しいOSのリリース、新しいクラウドサービスの登場、新しいセキュリティ脅威の出現など、常に変化し続けています。ヘルプデスクは、こうした最先端のIT動向にいち早く触れることができるポジションです。

企業が新しいツールやシステムを導入する際には、多くの場合、まずヘルプデスクがその仕様や操作方法を習得し、社内展開や問い合わせ対応の準備を行います。そのため、他の従業員に先駆けて最新技術を試用したり、学ぶ機会に恵まれています。

また、日々寄せられる問い合わせの中には、これまで経験したことのない未知のトラブルも少なくありません。それを解決するためには、自らインターネットで情報を検索し、海外の技術フォーラムを読んだり、メーカーの技術資料を調べたりする必要があります。こうした日々の調査活動を通じて、自然と新しい知識がアップデートされていきます。

知的好奇心が旺盛で、新しいことを学ぶのが好きな人にとっては、常に新鮮な刺激を受けながら成長できる、非常に魅力的な環境と言えるでしょう。ここで得た幅広い最新知識は、後述するキャリアパスにおいても大きな強みとなります。

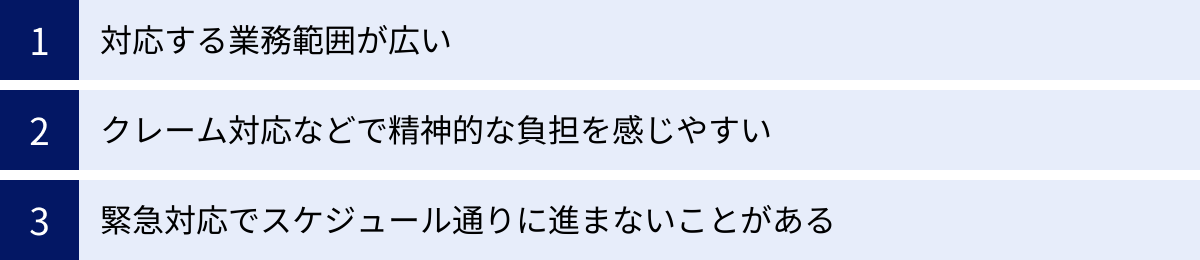

ヘルプデスクのきつい・大変なところ

多くのやりがいがある一方で、ヘルプデスクには「きつい」「大変だ」と感じられる側面も存在します。この仕事を目指す上では、こうした現実も理解し、自分に向いているかどうかを判断することが重要です。

対応する業務範囲が広い

ヘルプデスクの魅力である「幅広い知識が身につく」という点は、裏を返せば「覚えるべきこと、対応すべき範囲が非常に広い」という大変さにつながります。

社内ヘルプデスクを例にとると、PCの機種、OSのバージョン、導入されている無数のアプリケーション、社内独自のシステム、ネットワーク構成、プリンターなどの周辺機器など、サポート対象は多岐にわたります。これら全ての仕様や操作方法、よくあるトラブルのパターンを完璧に記憶することは不可能です。

そのため、常にマニュアルやナレッジベースを参照しながら対応することになりますが、マニュアルに記載のないイレギュラーな問題や、複数の要因が複雑に絡み合った難解なトラブルも頻繁に発生します。そのような場合は、過去の事例を調べたり、自分で検証環境を構築して再現テストを行ったりと、解決までに多大な時間と労力を要することもあります。

次々と新しい技術やツールが導入されるため、一度覚えれば終わりということはなく、常に知識をアップデートし続ける学習意欲とキャッチアップ能力が求められます。 この終わりのない学習プロセスを負担に感じてしまう人にとっては、きつい仕事かもしれません。

クレーム対応などで精神的な負担を感じやすい

ヘルプデスク、特に社外向けのカスタマーサポートやテクニカルサポートでは、クレーム対応は避けて通れません。製品やサービスに不具合が生じ、業務が停止してしまったり、データが失われたりした顧客は、怒りや焦り、不安を抱えています。そうした感情的な状態の相手から、厳しい言葉や理不尽な要求をぶつけられることも少なくありません。

もちろん、相手の言い分に真摯に耳を傾け、共感を示しながら冷静に対応することが求められますが、人格を否定されるような暴言を受けたり、自分の責任ではないことで一方的に責められたりすると、大きな精神的ストレスを感じてしまいます。

社内ヘルプデスクであっても、大規模なシステム障害が発生した際には、社内のあちこちから問い合わせが殺到し、「いつ直るんだ」「仕事にならない」といったプレッシャーに晒されます。

どのような状況でも冷静さを失わず、丁寧な対応を維持する強靭なメンタルと、受けたストレスをうまく発散させるセルフケア能力が必要です。感情移入しすぎてしまったり、他人の怒りを真正面から受け止めてしまったりするタイプの人は、精神的に消耗しやすい傾向があります。

緊急対応でスケジュール通りに進まないことがある

ヘルプデスクの業務は、計画的に進められるタスクと、突発的に発生するタスクの両方で構成されています。例えば、「マニュアルを作成する」「新入社員用のPCをキッティングする」といった業務は計画的に進めることができます。

しかし、「全社で利用している基幹システムがダウンした」「サーバーがウイルスに感染したようだ」といった緊急性の高い重大な障害が発生すると、予定していた業務は全て中断せざるを得ません。 復旧作業が最優先となり、原因の調査、関係各所への報告、暫定的な回避策の案内、そしてユーザーからの問い合わせ対応に追われることになります。

こうした緊急対応は、いつ発生するか予測がつきません。定時直前に大規模障害が発生し、復旧まで何時間も残業しなければならないこともあります。場合によっては、休日や深夜に呼び出される可能性もゼロではありません。

自分のペースで計画的に仕事を進めたい人にとっては、こうした突発的な業務によってスケジュールが乱されることにストレスを感じるかもしれません。予期せぬ事態にも柔軟に対応できる臨機応変さや、ワークライフバランスを保つ上でのある程度の覚悟が求められる仕事と言えるでしょう。

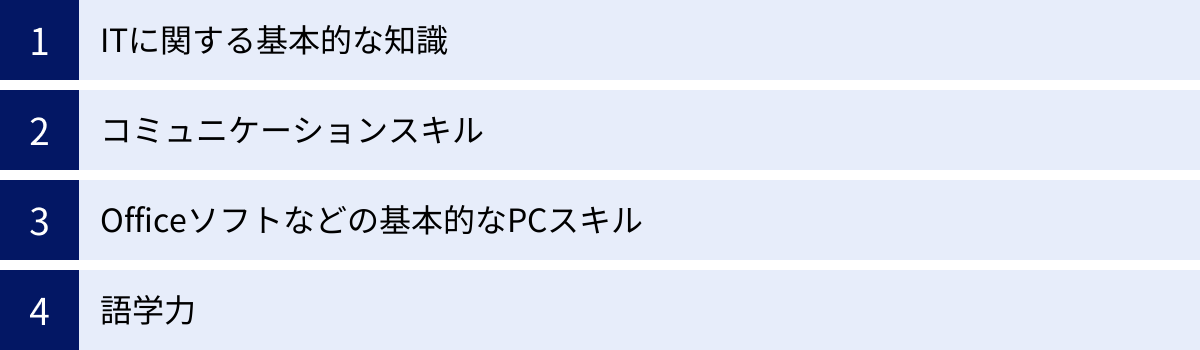

ヘルプデスクに求められるスキル

ヘルプデスクとして活躍するためには、どのようなスキルが必要なのでしょうか。ITの知識はもちろんのこと、それ以上に重要とされるスキルもあります。ここでは、ヘルプデスクに求められる代表的なスキルを解説します。

ITに関する基本的な知識

まず前提として、ITに関する広範な基礎知識は不可欠です。専門家レベルの深い知識は必ずしも必要ありませんが、ユーザーからの問い合わせ内容を正しく理解し、原因の切り分けを行うためには、以下の領域に関する基本的な仕組みや用語を理解している必要があります。

- ハードウェア: PCの構成要素(CPU, メモリ, ストレージなど)、プリンターやモニターといった周辺機器に関する知識。

- OS(オペレーティングシステム): WindowsやmacOSの基本的な操作、設定方法、ファイルシステムの概念など。企業の多くはWindowsを標準としているため、特にWindowsに関する知識は重要です。

- ソフトウェア: Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint, Outlook)製品群の操作知識。また、業務で使われる各種アプリケーションに関する知識。

- ネットワーク: TCP/IPの基本的な仕組み、IPアドレス、DNS、DHCPといった基本的な用語の理解。有線LANと無線LAN(Wi-Fi)の違いや、簡単なトラブルシューティング方法。

- セキュリティ: ウイルス対策、パスワード管理、フィッシング詐欺など、基本的な情報セキュリティの概念。

これらの知識は、IT系の資格学習(後述)や、日々の業務を通じて実践的に身につけていくことが可能です。

コミュニケーションスキル

ヘルプデスクの業務は、技術力とコミュニケーション能力が50%ずつと言われるほど、コミュニケーションスキルが極めて重要です。単にITに詳しければ務まる仕事ではありません。ユーザーと円滑な意思疎通を図り、信頼関係を築くためのスキルが求められます。特に重要なのが「ヒアリング能力」と「説明能力」です。

ヒアリング能力

ヒアリング能力とは、相手の話を注意深く聞き、本当に困っていること、問題の核心を正確に引き出す力のことです。

ユーザーからの第一報は、多くの場合、感情的であったり、情報が断片的であったりします。「パソコンが動かない」という一言だけでは、原因は無数に考えられます。そこでヘルプデスクは、以下のような質問を通じて、状況を具体的に把握していく必要があります。

- When(いつから): いつからその事象が発生していますか?

- Where(どこで): どのPCで、どのアプリケーションで、どの画面で発生していますか?

- Who(誰が): その人だけに発生していますか?他の人も同様の状況ですか?

- What(何を): 具体的にどのような操作をしましたか?どのようなエラーメッセージが表示されていますか?

- Why(なぜ): その操作をしようとした目的は何ですか?(問題の背景を理解するため)

- How(どのように): どのように「動かない」のですか?(例:フリーズする、電源が入らない、反応が遅い)

このように5W1Hを意識して質問を重ねることで、漠然とした問題を具体的な事象に落とし込み、原因究明の手がかりを掴むことができます。相手の話を遮らず、まずは最後まで聞く傾聴の姿勢も重要です。

分かりやすく伝える説明能力

ヒアリングによって原因を特定できたら、次はその解決策をユーザーに分かりやすく伝える必要があります。ここで求められるのが説明能力です。

対応相手はITの専門家ではないことがほとんどです。そのため、「IPアドレスを再取得してください」のような専門用語をそのまま使うのではなく、「一度インターネットの接続を切り、もう一度つなぎ直してみてください」のように、相手の知識レベルに合わせた平易な言葉に翻訳するスキルが不可欠です。

複雑な手順を説明する際には、

- 結論から先に話す(「〇〇をすれば直ります。そのための手順を今からご説明します」)

- 一度に多くの情報を伝えず、ステップバイステップで一つずつ区切って説明する

- 比喩を用いる(「キャッシュのクリアは、机の上の散らかった書類を一度片付けるようなものです」)

といった工夫をすることで、相手の理解度を格段に高めることができます。相手が正しく理解し、操作を実行できなければ、問題は解決しません。自分の知識をひけらかすのではなく、相手の目線に立って根気強く伝える姿勢が、信頼されるヘルプデスク担当者の条件です。

Officeソフトなどの基本的なPCスキル

ヘルプデスクの業務では、Microsoft Office製品(特にWord, Excel)を日常的に使用します。

- Excel: 問い合わせ管理台帳の作成・更新、IT資産管理台帳のメンテナンス、集計データの分析(ピボットテーブルなど)

- Word: 操作マニュアルや手順書の作成、ユーザーへの案内メールのテンプレート作成

- PowerPoint: 社内研修用の資料作成、システム障害の報告書作成

これらのソフトをスムーズに使いこなせることは、業務効率を上げる上で必須のスキルです。特に、関数やグラフ作成、文書作成のショートカットキーなどを知っていると、日々の作業時間を大幅に短縮できます。MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)などの資格は、このスキルを客観的に証明するのに役立ちます。

語学力

必須ではありませんが、特に外資系企業や、海外に拠点を持つグローバル企業で働く場合には、語学力(主に英語)が求められることがあります。

海外の従業員から英語で問い合わせが来たり、海外のITベンダーと英語でやり取りしたりする場面が発生します。また、最新のIT技術情報や、ニッチなトラブルの解決策は、英語のWebサイトやフォーラムにしか掲載されていないことも多々あります。

英語の読み書き(リーディング・ライティング)ができるだけでも、情報収集の幅が格段に広がります。さらに、会話(スピーキング・リスニング)もできれば、担当できる業務の範囲が広がり、キャリアアップやより良い条件の職場への転職において大きなアドバンテージとなります。

ヘルプデスクに役立つおすすめ資格5選

ヘルプデスクの仕事は、必ずしも資格がなければできないわけではありません。しかし、資格を取得することは、自身のスキルを客観的に証明し、体系的な知識を身につける上で非常に有効です。未経験から挑戦する場合や、キャリアアップを目指す際に、大きなアピールポイントとなります。ここでは、ヘルプデスク業務に役立つおすすめの資格を5つ紹介します。

| 資格名 | 主催団体 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ITパスポート試験 | IPA(情報処理推進機構) | ITに関する基礎知識を総合的に証明する国家試験。 | IT業界未経験者、ITの全体像を学びたい人 |

| 基本情報技術者試験 | IPA(情報処理推進機構) | ITエンジニアの登竜門。より技術的・体系的な知識を証明。 | ヘルプデスクからエンジニア職へのキャリアアップを目指す人 |

| MOS | 株式会社オデッセイコミュニケーションズ | Microsoft Office製品の利用スキルを証明する国際資格。 | 実務で使うPCスキルを証明したい人、事務処理能力を高めたい人 |

| ITILファンデーション | PeopleCert | ITサービスマネジメントのベストプラクティス「ITIL」の基礎知識を証明。 | サービスデスク業務の品質向上、マネジメントを目指す人 |

| CCNA | シスコシステムズ合同会社 | ネットワークの基礎から実践的なスキルまでを証明する、業界標準の資格。 | ネットワーク関連の問い合わせ対応に強くなりたい人 |

① ITパスポート試験

ITパスポート試験は、ITを利用するすべての人を対象とした、ITに関する基礎知識を証明する国家資格です。IT技術そのものだけでなく、経営戦略、マーケティング、法務といったITとビジネスの関わりについても幅広く問われるのが特徴です。

ヘルプデスクにとっては、PCやネットワークの基本的な仕組みから、情報セキュリティやコンプライアンスの重要性まで、業務で必要となる土台の知識を網羅的に学ぶことができます。IT業界が未経験の方や、文系出身でITに苦手意識がある方が、まず最初に目指す資格として最適です。この資格を持っていることで、「ITに関する基本的な素養と学習意欲がある」ということをアピールできます。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

② 基本情報技術者試験

基本情報技術者試験は、ITパスポートの上位に位置づけられる国家資格で、「ITエンジニアの登竜門」とも呼ばれています。ITパスポートよりもさらに技術的な内容に踏み込み、コンピュータサイエンスの基礎理論、アルゴリズム、プログラミング、データベース、ネットワーク、セキュリティなどを体系的に学びます。

ヘルプデスク業務に直接必要となる知識も多いですが、それ以上に、システムがどのような仕組みで動いているのかを根本から理解するのに役立ちます。 これにより、トラブルの原因をより論理的に推測できるようになったり、開発部門やインフラ部門のエンジニアとのコミュニケーションがスムーズになったりするメリットがあります。ヘルプデスクから、社内SEやインフラエンジニアといった専門職へのキャリアアップを視野に入れている方には、ぜひ挑戦をおすすめしたい資格です。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

③ MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)

MOSは、Word, Excel, PowerPoint, Access, OutlookといったMicrosoft Office製品の利用スキルを証明する国際資格です。バージョンやレベル(スペシャリスト/エキスパート)ごとに試験が分かれており、実務での操作能力が直接問われます。

ヘルプデスクの仕事では、問い合わせ管理やマニュアル作成などでOffice製品を頻繁に利用するため、MOSで問われるスキルは非常に実用的です。この資格を取得していることで、PCの基本操作や事務処理能力の高さを具体的にアピールできます。 採用担当者から見ても「基本的なPCスキルは問題ない」という判断材料になりやすく、特に未経験からの就職・転職活動において有利に働くことがあります。

参照:MOS公式サイト – 株式会社オデッセイコミュニケーションズ

④ ITILファンデーション

ITIL(Information Technology Infrastructure Library)は、ITサービスマネジメントにおける成功事例(ベストプラクティス)を体系的にまとめたフレームワークであり、世界中の多くの企業で導入されています。ITILファンデーションは、そのITILの基本的な概念や用語、プロセスを理解していることを証明する入門資格です。

ヘルプデスク業務を「場当たり的なトラブル対応」から「体系化されたサービス提供」へと昇華させるための考え方を学ぶことができます。インシデント管理、問題管理、サービスリクエストといった用語の意味を正しく理解し、なぜ対応履歴を記録する必要があるのか、なぜFAQを作成するのかといった業務の本質的な目的を深く理解できます。 特に、より大規模で組織的な「サービスデスク」へのキャリアを目指す方や、ヘルプデスクチームのリーダー、マネージャーを目指す方にとっては必須の知識と言えるでしょう。

参照:PeopleCert

⑤ CCNA(Cisco Certified Network Associate)

CCNAは、世界最大のネットワーク機器メーカーであるシスコシステムズ社が認定する、ネットワークエンジニアの技能を証明する資格です。ネットワークの基礎理論から、シスコ社のルーターやスイッチを用いた実践的な設定・運用スキルまでが問われ、ネットワーク関連資格の中では最も知名度が高く、業界標準とされています。

ヘルプデスクには「インターネットに繋がらない」といったネットワーク関連の問い合わせが非常に多く寄せられます。CCNAの学習を通じて、ネットワークの仕組みを深く理解することで、こうした問い合わせに対して、より的確な原因の切り分けと迅速な対応が可能になります。 ヘルプデスクとしての専門性を高めたい方や、将来的にネットワークエンジニアへのキャリアチェンジを考えている方にとって、非常に価値の高い資格です。

参照:シスコシステムズ合同会社

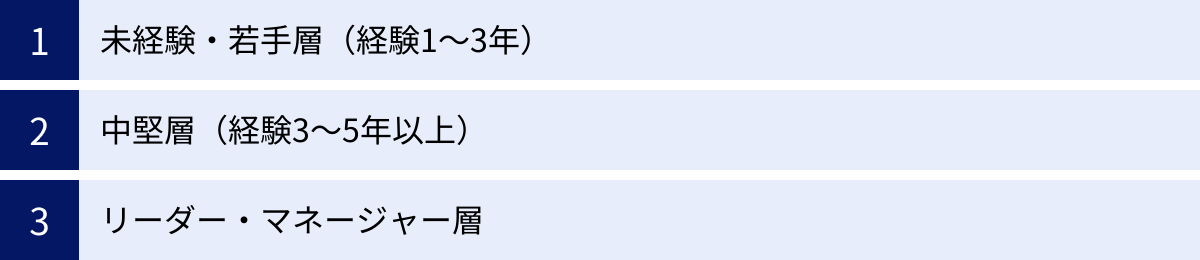

ヘルプデスクの平均年収

ヘルプデスクの年収は、個人のスキルや経験、雇用形態(正社員、派遣社員、契約社員)、勤務先の企業規模、担当する業務範囲(社内/社外、対応範囲の広さ)など、様々な要因によって変動します。

各種求人情報サイトのデータを参考にすると、正社員のヘルプデスクの平均年収は、おおむね350万円〜500万円程度の範囲に収まることが多いようです。

- 未経験・若手層(経験1〜3年): 年収300万円〜400万円程度がボリュームゾーン。まずは基本的な問い合わせ対応から経験を積む段階です。

- 中堅層(経験3〜5年以上): 年収400万円〜550万円程度。後輩の指導や、より複雑な問題の二次対応、マニュアル作成や業務改善といった役割も担うようになり、年収も上がっていきます。

- リーダー・マネージャー層: 年収550万円以上。チーム全体のマネジメント、業務プロセスの改善、他部署との調整、ベンダー管理など、より責任の重い役割を担うことで、高収入を目指すことが可能です。

また、専門性によっても年収は大きく変わります。 例えば、英語力があり外資系企業で働く場合や、ITILなどの専門知識を活かしてサービスデスクの運用改善をリードする場合、あるいは特定の高度な技術(サーバー、ネットワーク、セキュリティなど)に関する問い合わせに対応するテクニカルサポートの場合、平均よりも高い年収が期待できます。

雇用形態別に見ると、派遣社員の場合は時給で給与が支払われることが多く、時給1,600円〜2,200円程度が相場とされています。未経験からでも比較的就業しやすいため、まずは派遣社員として実務経験を積み、スキルを身につけてから正社員を目指すというキャリアプランも一般的です。

年収を上げるためには、日々の業務をこなすだけでなく、資格取得を通じて体系的な知識を身につけたり、特定の技術領域の専門性を深めたり、リーダーシップを発揮してマネジメント経験を積んだりといった、主体的なキャリア開発が重要になります。

参照:求人ボックス 給料ナビ(2024年5月時点)、doda 平均年収ランキング

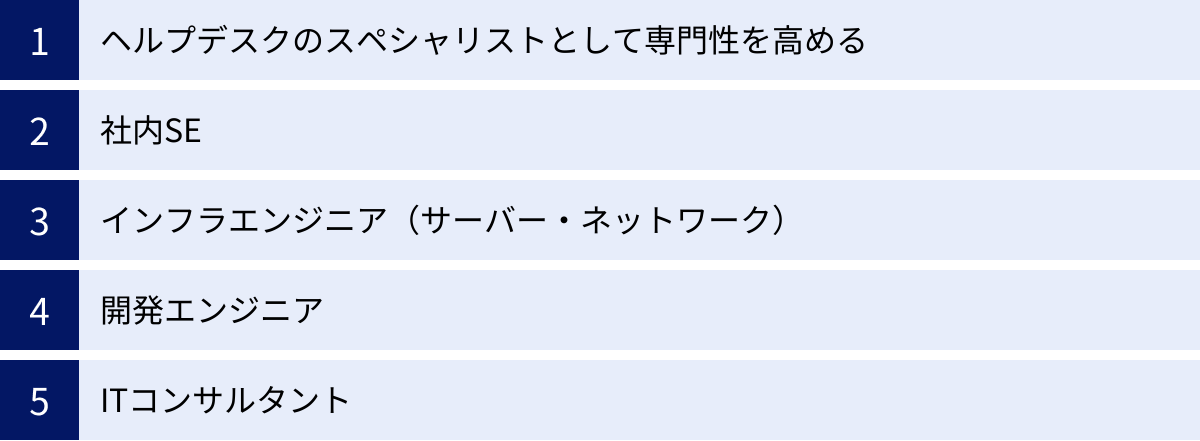

ヘルプデスクからのキャリアパス

ヘルプデスクは、IT業界の入り口として非常に優れた職種ですが、そこでキャリアを終える必要は全くありません。むしろ、ヘルプデスクで得た幅広い知識と経験は、多様なIT専門職へとステップアップするための強力な土台となります。ここでは、ヘルプデスクからの代表的なキャリアパスを5つ紹介します。

ヘルプデスクのスペシャリストとして専門性を高める

まず一つ目は、ヘルプデスクの道を極めるキャリアパスです。チームのシニアメンバーとして後輩の育成や難易度の高い問題解決を担い、やがてはチームリーダーやマネージャーへと昇進していきます。

マネージャーになると、個々の問い合わせ対応から離れ、チーム全体のパフォーマンス管理、KPI(重要業績評価指標)の設定と分析、業務プロセスの改善、メンバーの採用・育成、予算管理といった、より戦略的なマネジメント業務が中心となります。ITILなどのフレームワークを用いてサービスデスクの品質を向上させたり、新しいサポートツールを導入したりと、組織全体のサポート体制を構築していく役割です。

社内SE

ヘルプデスク、特に社内ヘルプデスクからのキャリアパスとして最も一般的で親和性が高いのが社内SEです。

ヘルプデスクとして働く中で、社内の様々な部署の業務内容や、利用されているシステム、そして「現場が本当に困っていること」を誰よりも深く理解することができます。この現場感覚と業務知識は、社内SEとして新しいシステムを企画・導入する際に非常に大きな強みとなります。「この機能を追加すれば、あの部署の業務が格段に楽になるはずだ」といった、ユーザー目線に立った的確な提案ができるからです。ヘルプデスクで培った幅広いIT知識とコミュニケーション能力を活かし、より上流工程から会社のIT戦略に貢献していくキャリアです。

インフラエンジニア(サーバー・ネットワーク)

ヘルプデスク業務では、サーバーやネットワークに関するトラブル対応を日常的に行います。この中で、「もっと根本的な原因を究明したい」「自分でインフラを構築・設計してみたい」という興味が湧いた場合、インフラエンジニアへの道が開けます。

インフラエンジニアは、企業のIT基盤であるサーバーやネットワークの設計、構築、運用、保守を専門に担う職種です。ヘルプデスクでの障害の一次切り分けの経験は、障害発生時の思考プロセスや、ユーザーへの影響を考慮した対応の仕方を理解している点で、インフラエンジニアの業務に直結します。 CCNAやLinuC/LPICといった専門資格を取得し、サーバーやネットワークに関する知識を深めることで、キャリアチェンジを実現できます。

開発エンジニア

直接的な関連性は低いように見えるかもしれませんが、開発エンジニアへのキャリアチェンジも可能です。ヘルプデスクは、システムの「ユーザー」の声を最も直接的に聞くことができるポジションです。「このシステムのUIは使いにくい」「こんな機能があれば便利なのに」といったユーザーからのフィードバックは、より使いやすいアプリケーションを開発するための貴重なヒントになります。

このユーザー目線を活かし、プログラミングスキルを習得すれば、「自分が使いたい、使ってほしいシステムを自分の手で作り出す」開発エンジニアとして活躍できます。まずは簡単な社内ツールを自動化するスクリプト作成などから始め、徐々に本格的な開発スキルを身につけていくと良いでしょう。

ITコンサルタント

ヘルプデスクで培った高度な課題解決能力、ヒアリング能力、そして幅広い業務知識とIT知識は、ITコンサルタントとして活躍するための素養と重なります。

ITコンサルタントは、クライアント企業の経営課題をヒアリングし、ITを活用した解決策を提案・実行支援する仕事です。ヘルプデスクとして「ユーザーの困りごと」を解決してきた経験は、より大きなスケールで「企業の困りごと」を解決するITコンサルタントの仕事に通じます。論理的思考力やドキュメンテーション能力、プレゼンテーション能力などをさらに磨くことで、企業のIT戦略を導く専門家としてキャリアを築くことが可能です。

ヘルプデスクの将来性・需要

「AIに仕事が奪われる」といった議論が盛んになる中で、ヘルプデスクの将来性を不安に思う方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば、ヘルプデスクという職種の需要がすぐになくなる可能性は低く、むしろその重要性は今後も高まっていくと考えられます。ただし、その役割は変化していくでしょう。

DX推進とIT活用の拡大による需要増

多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、クラウドサービスやSaaS、モバイルデバイスの活用が当たり前になる中で、従業員が利用するITツールはますます多様化・複雑化しています。それに伴い、ITに関するサポートを必要とする場面は減るどころか、むしろ増加していくと予測されます。新しいシステムが導入されれば、必ず操作方法に関する問い合わせや初期トラブルが発生します。企業のIT活用が続く限り、それを支えるヘルプデスクの役割は不可欠です。

役割の二極化:自動化と高度化

一方で、テクノロジーの進化はヘルプデスクの仕事内容に大きな変化をもたらします。

- 自動化される業務: 「パスワードをリセットしたい」「よくある質問への回答」といった定型的で単純な問い合わせは、AIチャットボットやFAQシステムによって自動化が進んでいくでしょう。これにより、ヘルプデスク担当者が単純作業に費やす時間は削減されます。

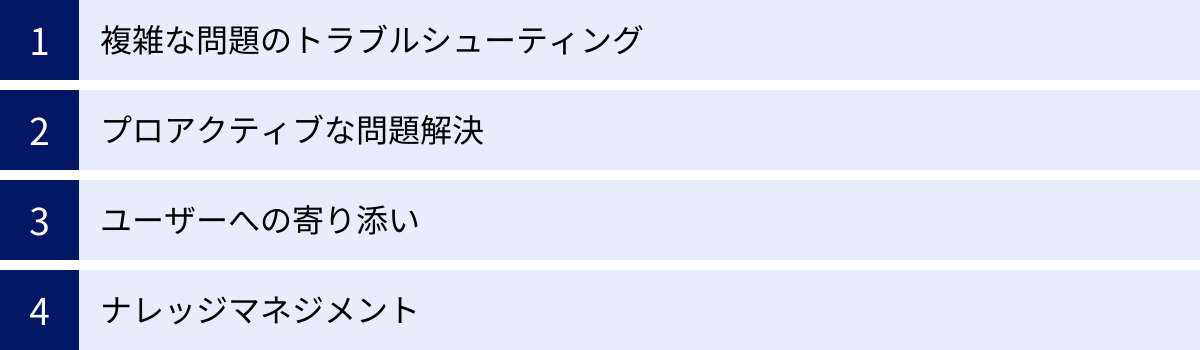

- より重要になる業務: 自動化が進むことで、ヘルプデスク担当者には、AIでは対応できない、より高度で複雑な役割が求められるようになります。具体的には、

- 複雑な問題のトラブルシューティング: 前例のない、複数の要因が絡み合うような難解な問題の解決。

- プロアクティブな問題解決: 問い合わせデータの分析から根本原因を特定し、システムの改善提案や業務プロセスの見直しを行う。

- ユーザーへの寄り添い: ユーザーの不安や不満に共感し、丁寧なコミュニケーションで満足度を高める、ホスピタリティの高い対応。

- ナレッジマネジメント: AIチャットボットやFAQシステムの精度を高めるための、ナレッジの作成・更新・管理。

つまり、将来のヘルプデスクは、単純な「質問応答係」から、高度な「課題解決の専門家」および「IT活用の推進者」へと役割がシフトしていくと考えられます。この変化に対応し、常に新しいスキルを学び、付加価値の高い業務を担える人材であり続けることが、将来にわたって活躍するための鍵となります。

ヘルプデスクに向いている人の特徴

ヘルプデスクは、特定のスキルセットだけでなく、個人の性格や志向性も仕事への適性を大きく左右します。ここでは、ヘルプデスクに向いている人の特徴を4つの観点から解説します。

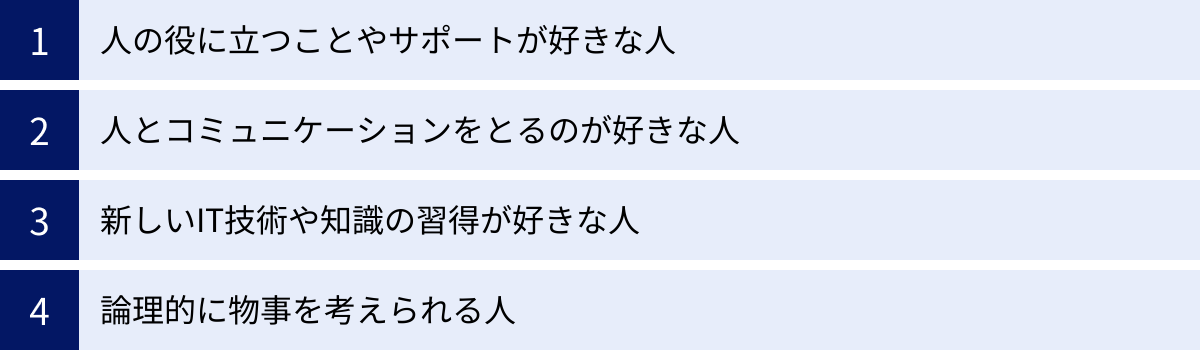

人の役に立つことやサポートが好きな人

これが最も重要な素養と言っても過言ではありません。ヘルプデスクの仕事の根幹は、「困っている人を助けること」です。自分の知識や行動によって相手の問題が解決し、「ありがとう」と感謝されることに喜びややりがいを感じられる人は、この仕事に非常に向いています。

誰かのために行動することを厭わず、縁の下の力持ちとして組織を支えることに充実感を見出せるホスピタリティ精神のある人は、日々の業務を前向きに楽しむことができるでしょう。逆に、自己中心的な考え方の人や、他人への貢献に興味が持てない人には務まりにくい仕事です。

人とコミュニケーションをとるのが好きな人

ヘルプデスクは一日中PCに向かっているイメージがあるかもしれませんが、実際にはユーザーや社内の他部署、外部ベンダーなど、多くの人と対話する仕事です。電話やメール、チャット、対面など、様々な手段でコミュニケーションを取る機会があります。

人と話すことが好きで、対話を通じて相手を理解し、問題を解決していくプロセスを楽しめる人は、ヘルプデスクの適性が高いと言えます。ITの知識が豊富でも、人との対話が苦手だったり、億劫に感じたりする人にとっては、ストレスの多い仕事になる可能性があります。相手の言いたいことを正確に汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝えるという、双方向のコミュニケーションを楽しめることが重要です。

新しいIT技術や知識の習得が好きな人

IT業界は日進月歩で、新しい技術やサービスが次々と生まれます。ヘルプデスクは、こうした変化の最前線に立つ仕事です。昨日まで常識だったことが今日には古くなっていることも珍しくありません。

そのため、新しい物事に対する知的好奇心が旺盛で、学び続けることを楽しめる人でなければ、この仕事についていくのは難しいでしょう。未知のトラブルに遭遇した際に、「面倒だ」と思うのではなく、「どうすれば解決できるだろう?」と探求心を持って調べられるような人が向いています。自ら進んで情報をキャッチアップし、自身の知識をアップデートしていくプロセスに喜びを感じられる人にとって、ヘルプデスクは常に刺激的で成長できる環境です。

論理的に物事を考えられる人

ユーザーからの問い合わせは、情報が不足していたり、感情的な表現が含まれていたりすることが多いです。そうした混沌とした状況の中から、冷静に事実を切り分け、問題の根本原因を突き止めるためには、論理的思考力(ロジカルシンキング)が不可欠です。

「Aという事象が起きている。考えられる原因はB、C、Dの3つだ。まずBの可能性を検証するために〇〇を試してみよう。Bではなかった。では次にCの可能性を…」というように、仮説を立てて検証を繰り返すプロセスを粘り強く行える能力が求められます。感情に流されることなく、客観的な事実に基づいて筋道を立てて考えられる人は、複雑なトラブルシューティングにおいて力を発揮できるでしょう。

未経験からヘルプデスクを目指すには

ヘルプデスクは、IT業界の中でも比較的未経験からの挑戦の門戸が広く開かれている職種です。しかし、「未経験者歓迎」だからといって、何も準備せずに採用されるわけではありません。ここでは、未経験からヘルプデスクを目指すための具体的なステップを紹介します。

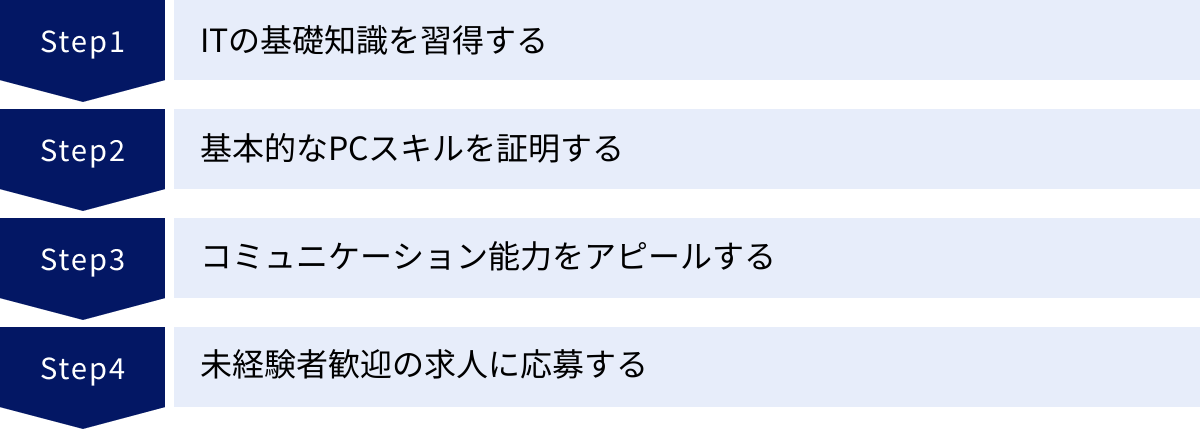

ステップ1:ITの基礎知識を習得する

まずは、ITの世界の共通言語を身につけることから始めましょう。最も効果的なのは、「ITパスポート試験」の学習です。この資格の勉強を通じて、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティといったヘルプデスク業務に必須の基礎知識を体系的に学ぶことができます。合格すれば、学習意欲と基礎知識の証明になり、履歴書にも記載できる大きなアピールポイントとなります。

ステップ2:基本的なPCスキルを証明する

次に、実務で直接役立つPCスキルを磨き、それを可視化しましょう。「MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)」の取得は、WordやExcelをビジネスレベルで使いこなせることの客観的な証明になります。特にExcelは、問い合わせ管理などで多用されるため、スペシャリストレベル(一般レベル)を取得しておくと評価されやすいでしょう。

ステップ3:コミュニケーション能力をアピールする

ヘルプデスクでは技術力と同じくらいコミュニケーション能力が重視されます。これまでの職歴やアルバイト経験を振り返り、対人折衝の経験を棚卸ししてみましょう。例えば、接客業や営業職の経験があれば、「お客様の要望をヒアリングし、最適な提案をしてきた経験」をアピールできます。コールセンターでの経験があれば、電話対応スキルは即戦力として評価されます。具体的なエピソードを交え、「相手の話を傾聴し、課題を解決してきた経験」を自己PRに盛り込むことが重要です。

ステップ4:未経験者歓迎の求人に応募する

準備が整ったら、求人サイトで「ヘルプデスク 未経験」といったキーワードで求人を探しましょう。この際、正社員だけでなく、派遣社員や契約社員の求人にも視野を広げるのがポイントです。派遣社員は未経験者向けの研修制度が充実していることが多く、まずは派遣で実務経験を積んでから正社員を目指す、というキャリアパスは非常に有効な戦略です。

面接では、なぜヘルプデスクという仕事に興味を持ったのか、という志望動機とともに、「ITへの興味関心と、継続的に学習していく意欲」、そして「人とコミュニケーションを取り、人の役に立ちたいというホスピタリティ」を自分の言葉で熱意をもって伝えることが、採用を勝ち取るための鍵となります。

まとめ

本記事では、ヘルプデスクという職種について、その役割や業務内容、関連職種との違い、やりがい、求められるスキル、キャリアパスに至るまで、多角的に解説してきました。

ヘルプデスクは、単にITトラブルに対応するだけの受動的な仕事ではありません。企業のIT活用を最前線で支え、従業員の生産性を向上させ、時には顧客満足度を高めることで、組織全体の成長に貢献する極めて重要な役割を担っています。

日々の業務では、幅広いIT知識、論理的な課題解決能力、そして何よりもユーザーに寄り添う高いコミュニケーション能力が求められます。覚えることも多く、時には精神的な負担を感じる大変な側面もありますが、それを上回る「人の役に立てる」という大きなやりがいと、IT技術者としての確かな基礎を築ける魅力があります。

また、ヘルプデスクはキャリアの終着点ではなく、社内SE、インフラエンジニア、ITコンサルタントといった多様な専門職へと続く、キャリアのスタートラインでもあります。ここで得られる経験は、あなたのITキャリアにおける貴重な財産となるでしょう。

AIによる自動化が進む中で、ヘルプデスクの役割は単純作業から、より高度な問題解決やプロアクティブな改善提案へとシフトしていきます。常に学び続ける意欲を持ち、ホスピタリティ精神を発揮できる人材の価値は、今後ますます高まっていくはずです。この記事が、ヘルプデスクという仕事への理解を深め、これからのキャリアを考える一助となれば幸いです。