現代社会において、サイバー攻撃は日々高度化・巧妙化しており、企業や組織の情報資産を守るサイバーセキュリティの専門家は不可欠な存在です。その中でも、情報処理安全確保支援士(Registered Information Security Specialist、略称:RISS)は、日本のサイバーセキュリティ分野における唯一の国家資格として、高い専門性と信頼性を示します。

しかし、「難易度が非常に高い」「合格するのは一部の専門家だけ」といった声も聞かれ、受験をためらっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、情報処理安全確保支援士の資格概要から、具体的な仕事内容、取得するメリット、そして最も気になる試験の難易度について、合格率の推移や他のIT資格との比較を交えながら徹底的に解説します。さらに、合格に必要な勉強時間、科目別の具体的な対策、効率的な学習のコツまで、合格を目指すすべての方に役立つ情報を網羅しています。

この記事を読めば、情報処理安全確保支援士試験の全体像を正確に把握し、自分に合った学習計画を立て、合格への第一歩を踏み出せるはずです。

目次

情報処理安全確保支援士とは

情報処理安全確保支援士試験は、数あるIT系資格の中でも特に注目度が高い国家資格です。まずは、この資格がどのようなもので、どのような役割を担うのか、その基本から詳しく見ていきましょう。

サイバーセキュリティを担う国家資格

情報処理安全確保支援士は、2017年4月に「サイバーセキュリティ基本法」に基づき創設された、サイバーセキュリティ対策を担う人材を確保・育成するための国家資格です。それ以前に存在した「情報セキュリティスペシャリスト試験」の後継資格として位置づけられており、情報処理技術者試験のスキルレベルの中では、最高ランクの「レベル4」に分類されます。

この資格の目的は、サイバー攻撃の脅威から企業や社会インフラを守るため、最新の知識・スキルを備えた専門家を国が認定し、その活動を促進することにあります。合格者は、法律に基づき「情報処理安全確保支援士」という名称を独占的に使用でき、その高い専門性を客観的に証明できます。

現代のビジネスは、ITシステムなくしては成り立ちません。しかし、その利便性の裏側では、ランサムウェアによる事業停止、機密情報の漏洩、Webサイトの改ざんといったサイバー攻撃のリスクが常に存在します。このような脅威に対して、組織のリーダーシップを支援し、セキュアなIT基盤の企画・設計・開発・運用を主導するのが、情報処理安全確保支援士に期待される役割です。単に技術的な対策を講じるだけでなく、経営層への助言や関連法規の遵守、従業員への教育といった、組織全体のセキュリティレベルを向上させるための総合的な活動が求められます。

主な仕事内容

情報処理安全確保支援士の仕事内容は多岐にわたりますが、主に以下のような業務を担います。

- 情報セキュリティポリシー・規定の策定:

組織の事業内容やリスクを評価し、遵守すべきセキュリティの基本方針(ポリシー)や、具体的な手順を定めた規定(スタンダード)を策生します。例えば、「パスワードは12文字以上で、英大小文字・数字・記号を組み合わせること」「重要なデータへのアクセスは特定の役職者のみに許可し、そのログをすべて記録すること」といったルールを具体化し、組織全体に浸透させます。 - セキュアなシステム設計・開発の推進:

新しいシステムを導入する際に、企画・設計段階からセキュリティ要件を定義します。開発プロセスにおいては、セキュアプログラミングの原則が守られているかレビューしたり、ソースコードの脆弱性診断を実施したりして、開発ライフサイクルの上流工程からセキュリティを確保(シフトレフト)します。 - 脆弱性診断とリスクアセスメント:

稼働中のサーバーやネットワーク機器、アプリケーションに脆弱性がないかを専門のツールや手動で診断し、発見された問題の危険度を評価します。その上で、「どのリスクに、どれくらいのコストをかけて、どのように対処するか」というリスクアセスメントを行い、経営層やシステム担当者に対策の優先順位を提言します。 - インシデント対応(CSIRT/SOC業務):

万が一、マルウェア感染や不正アクセスなどのセキュリティインシデントが発生した場合、その被害を最小限に食い止めるための対応を指揮します。具体的には、原因の特定、影響範囲の調査、システムの復旧、関係各所への報告、再発防止策の策定などを迅速に行います。こうした専門チームはCSIRT(Computer Security Incident Response Team)やSOC(Security Operation Center)と呼ばれ、情報処理安全確保支援士が中核メンバーとして活躍する場となります。 - セキュリティ監査とコンサルティング:

組織のセキュリティ対策が、策定したポリシーや国内外の基準(ISMS認証など)に準拠しているかを第三者の視点で評価(監査)します。その結果に基づき、改善点を指摘し、より強固なセキュリティ体制を構築するためのコンサルティングを提供します。

これらの業務は、高度な技術知識と、組織のビジネスや法律に関する深い理解が両輪となって初めて遂行可能です。

「登録セキスペ」との違い

情報処理安全確保支援士試験について調べると、「登録セキスペ」という言葉を目にすることがあります。この二つの違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。

| 項目 | 試験合格者 | 登録セキスペ(情報処理安全確保支援士) |

|---|---|---|

| 正式名称 | 情報処理安全確保支援士試験の合格者 | 情報処理安全確保支援士 |

| 資格の位置づけ | ある時点での知識・スキルを証明(永年有効) | 国家資格保持者(登録・更新が必要) |

| 名称の使用 | 不可(合格した事実は履歴書等に記載可能) | 名称独占資格として使用可能 |

| 義務 | なし | 定期的な講習の受講義務(3年でオンライン講習複数回と実践講習1回)、信用失墜行為の禁止義務など |

| メリット | 知識・スキルの証明 | 名称独占、国の名簿への登録、専門家としての信頼性向上 |

| 費用 | 受験料のみ | 登録免許税、登録手数料、講習受講料(3年間で約15万円) |

簡単に言うと、「試験に合格しただけでは、情報処理安全確保支援士を名乗ることはできない」ということです。

試験に合格すると「情報処理安全確保支援士試験 合格」という事実が証明され、その効力は生涯続きます。履歴書にもそのように記載できます。

一方、「情報処理安全確保支援士」という国家資格の名称を名刺やプロフィールに記載して活動するためには、IPA(情報処理推進機構)に所定の手続きを行い、資格者として登録する必要があります。これが「登録セキスペ」です。

登録セキスペになると、国の名簿に氏名が登録され、一般に公開されます。これにより、社会的な信用度が格段に向上します。しかし、その代償として、常に最新の知識・スキルを維持する責務が課せられます。具体的には、3年ごとにIPAが定める講習(オンライン講習と集合形式の実践講習)を受講し、資格を更新し続けなければなりません。この講習には3年間で合計14万円以上の費用がかかります(参照:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構)。

どちらを選ぶかは個人のキャリアプランによります。常に第一線でセキュリティ専門家として活動し、その肩書を対外的にアピールしたい場合は登録が不可欠です。一方、社内でのスキル証明や自己研鑽が主目的であれば、必ずしも登録する必要はないかもしれません。

年収の目安

情報処理安全確保支援士の資格を持つ人材の年収は、本人のスキル、実務経験、所属する企業の規模や業種、担当する職務内容によって大きく変動しますが、一般的には高い水準にあります。

各種求人サイトや転職エージェントの情報を総合すると、年収のレンジは500万円~1,000万円以上と幅広く、中央値は600万円~800万円あたりに位置することが多いようです。

- 事業会社の社内SE・セキュリティ担当者: 500万円~800万円程度。自社のセキュリティポリシー策定、インシデント対応、従業員教育など、守りのセキュリティを担います。

- Sler・コンサルティングファームの専門家: 600万円~1,200万円程度。顧客企業に対して脆弱性診断、セキュリティコンサルティング、システム構築支援などを提供します。高度な専門性が求められ、成果に応じた高い報酬が期待できます。

- セキュリティベンダーの技術者: 700万円~1,500万円以上。最新の脅威を分析するリサーチャーや、セキュリティ製品の開発者など、トップレベルの技術力が求められる職種では、年収1,000万円を超えるケースも少なくありません。

特に、クラウドセキュリティ、インシデントレスポンス、脅威インテリジェンスといった需要の高い分野で豊富な実務経験を持つ人材は、極めて高い評価を受ける傾向にあります。資格取得は、こうした高年収のポジションを目指す上での強力な武器となるでしょう。

情報処理安全確保支援士を取得する4つのメリット

難易度の高い情報処理安全確保支援士ですが、その分、取得することで得られるメリットは非常に大きいものがあります。ここでは、キャリアアップに直結する4つの主要なメリットを解説します。

① 専門的なスキルと知識を証明できる

最大のメリットは、サイバーセキュリティに関する高度で体系的な知識とスキルを保有していることを客観的に証明できる点です。情報処理安全確保支援士の試験範囲は、技術的な側面だけでなく、セキュリティマネジメント、関連法規、インシデント対応体制の構築まで、非常に広範です。

この試験に合格するということは、以下の能力を有することの証明に他なりません。

- 最新のサイバー攻撃の手法と、それに対する防御策を理解している。

- セキュアな情報システムの企画・設計・開発・運用ができる。

- 組織のセキュリティを確保するためのマネジメント(方針策定、リスクアセスメント、監査)ができる。

- インシデント発生時に、技術的・組織的に適切な対応を主導できる。

- サイバーセキュリティ関連法規(個人情報保護法、不正アクセス禁止法など)を遵守した対策を立案できる。

口頭で「セキュリティに詳しいです」とアピールするのとは異なり、「国が認めた専門家」というお墨付きは、顧客や取引先、社内の経営層や他部署からの信頼を格段に高めます。特に、セキュリティコンサルタントや監査人といった、信頼性が業務の根幹をなす職種においては、この資格が持つ意味は非常に大きいと言えるでしょう。

② 就職・転職で有利になる

サイバーセキュリティ人材は、あらゆる業界で深刻な人手不足が続いています。経済産業省の調査でも、IT人材の不足が指摘されており、中でもセキュリティ分野は特に専門性が高く、需要に対して供給が追い付いていない状況です。

このような状況下で、情報処理安全確保支援士の資格は、就職・転職市場において極めて強力なアピールポイントとなります。多くの企業が、求人要件に「情報処理安全確保支援士または同等の知識を有する方」と明記しており、資格保有者は書類選考や面接で高く評価されます。

特に、以下のようなキャリアを目指す場合に有利に働きます。

- 未経験からセキュリティ業界への転職: 実務経験がなくても、資格取得を通じて高い学習意欲と潜在能力を示すことができます。

- 社内SEからセキュリティ専門職へのキャリアチェンジ: ネットワークやサーバーの運用経験に加えて資格を取得することで、より専門性の高いポジションへの道が開けます。

- 大手企業や金融機関、官公庁への就職: 高いセキュリティレベルが求められる組織では、国家資格保有者であることが採用の重要な判断基準となることがあります。

- セキュリティコンサルタントや監査法人への転職: 専門サービスを提供する企業では、資格保有が必須条件となっているケースも少なくありません。

資格取得がゴールではなく、新たなキャリアへの扉を開くための鍵として機能するのです。

③ 資格手当や報奨金がもらえる

多くの企業、特にIT企業や情報システム部門を持つ企業では、従業員のスキルアップを奨励するために資格取得支援制度を設けています。情報処理安全確保支援士は、IT系国家資格の中でも最高峰の一つであるため、手厚い支援の対象となることが一般的です。

制度の内容は企業によって様々ですが、主に以下のようなものがあります。

- 資格手当: 毎月の給与に上乗せされる手当。月額1万円~5万円程度が相場とされ、年間で12万円~60万円の収入アップに繋がります。

- 報奨金(合格一時金): 合格した際に一度だけ支給されるお祝い金。5万円~20万円程度が一般的で、難易度の高さを考慮して高額に設定されている場合が多いです。

- 受験料の補助: 試験の受験料を企業が負担してくれる制度です。

- 学習費用の支援: 参考書や問題集の購入費用、外部の研修や講座の受講費用を補助してくれる制度です。

これらの制度は、社員のモチベーションを高めると同時に、企業全体の技術力向上にも繋がるため、多くの企業が積極的に導入しています。もし、あなたの会社にこうした制度があるなら、積極的に活用しない手はありません。資格取得が、直接的な収入アップに結びつくことは、学習を続ける上で大きな励みになるでしょう。

④ 他の国家資格の一部が免除される

情報処理安全確保支援士の資格を取得すると、他の難関国家資格を受験する際に、試験科目の一部が免除されるという大きなメリットがあります。これは、支援士が持つ高度なITの専門知識が、他の分野でも有効であると認められている証拠です。

具体的には、以下のような試験で免除制度が適用されます(参照:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構)。

| 免除対象となる資格 | 免除される試験科目 |

|---|---|

| 弁理士試験 | 論文式筆記試験(選択科目)の「理工V(情報)」 |

| 中小企業診断士試験 | 第1次試験の「経営情報システム」 |

| 技術士試験 | 第一次試験の専門科目「情報工学部門」 |

| ITコーディネータ試験 | 専門スキル特別認定試験の受験資格獲得 |

例えば、技術と法律の両方に精通する専門家である「弁理士」を目指す場合、通常であれば非常に広範な理工系の知識が問われる論文式試験の選択科目が丸ごと免除されます。これは、受験戦略上、極めて大きなアドバンテージです。

同様に、企業の経営課題をITの力で解決する「中小企業診断士」を目指す際にも、多くの受験生が苦戦する「経営情報システム」科目が免除されるため、他の科目の学習に集中できます。

このように、情報処理安全確保支援士の資格は、サイバーセキュリティ分野に留まらない、幅広いキャリアパスの可能性を広げてくれるのです。将来的に他の専門分野とのダブルライセンスを考えている方にとって、この免除制度は非常に魅力的なメリットと言えるでしょう。

情報処理安全確保支援士試験の概要

試験の難易度や勉強法を理解する前に、まずは試験制度そのものを正確に把握しておく必要があります。ここでは、IPA(情報処理推進機構)が公開している情報に基づき、試験の基本情報を整理します。

試験日と申込期間

情報処理安全確保支援士試験は、年に2回、春期(4月第3日曜日)と秋期(10月第3日曜日)に実施されます。

- 春期試験:

- 申込期間: 1月上旬~1月下旬ごろ

- 試験日: 4月の第3日曜日

- 秋期試験:

- 申込期間: 7月上旬~7月下旬ごろ

- 試験日: 10月の第3日曜日

申込期間は約3週間と比較的短いため、受験を決めたらIPAの公式サイトを定期的に確認し、申し込みを忘れないように注意が必要です。合格発表は、試験日から約2か月後(春期は6月下旬、秋期は12月下旬)に行われます。

受験資格と受験料

- 受験資格: 年齢、国籍、学歴、実務経験などの制限は一切ありません。誰でも受験することができます。

- 受験料: 7,500円(税込)です。(2024年時点の情報。参照:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構)

受験料は、今後改定される可能性もあるため、申し込みの際には必ずIPAの公式サイトで最新の情報を確認してください。

試験時間・出題形式・配点

試験は、午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱの4つの区分に分かれており、1日かけて行われます。それぞれの試験形式と配点は以下の通りです。

| 試験区分 | 試験時間 | 出題形式 | 出題数/解答数 | 配点 |

|---|---|---|---|---|

| 午前Ⅰ | 50分 | 多肢選択式(四肢択一) | 30問/30問 | 100点 |

| 午前Ⅱ | 40分 | 多肢選択式(四肢択一) | 25問/25問 | 100点 |

| 午後Ⅰ | 90分 | 記述式 | 3問/2問選択 | 100点 |

| 午後Ⅱ | 120分 | 記述式 | 2問/1問選択 | 100点 |

午前試験はマークシート方式、午後試験は設問で問われた内容を日本語で記述する形式です。特に午後試験は、長文の問題を読み解き、的確な解答を時間内に記述する能力が求められるため、十分な対策が必要です。

出題範囲

情報処理安全確保支援士試験の出題範囲は非常に広く、技術からマネジメント、法規に至るまで多岐にわたります。IPAが公開しているシラバスに基づくと、主な出題分野は以下のようになります。

- 午前Ⅰ: 高度情報処理技術者試験共通の出題範囲です。テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系の基礎知識が幅広く問われます。

- 午前Ⅱ: サイバーセキュリティに特化した専門分野です。

- 情報セキュリティ: 脅威、脆弱性、暗号、認証、アクセス制御、セキュアプロトコルなど

- 情報セキュリティマネジメント: ISMS、リスクアセスメント、インシデント管理、事業継続計画(BCP)など

- ネットワーク: TCP/IP、LAN、無線LAN、DNS、各種サーバーの仕組みなど

- データベース: SQL、データベース設計、セキュリティなど

- システム開発技術: セキュアプログラミング、ソフトウェア開発ライフサイクルなど

- 関連法規: サイバーセキュリティ基本法、個人情報保護法、不正アクセス禁止法、著作権法など

- 午後Ⅰ・午後Ⅱ: 午前Ⅱで問われた専門知識をベースに、より実践的な内容が出題されます。

- 実際のインシデント事例を基にしたシナリオ問題

- 脆弱性のあるシステムの仕様書やソースコード、ログなどを読み解く問題

- セキュリティポリシーの策定やレビューに関する問題

- クラウド環境やIoT機器のセキュリティに関する問題

近年の傾向として、ゼロトラスト、サプライチェーンセキュリティ、クラウドサービス(IaaS/PaaS/SaaS)の設定不備、インシデント発生時の具体的な対応手順など、より実践的で新しいテーマが頻繁に出題されています。

合格基準

合格するためには、午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱのすべての試験区分で基準点以上を取る必要があります。

- 午前Ⅰ試験: 100点満点中 60点以上

- 午前Ⅱ試験: 100点満点中 60点以上

- 午後Ⅰ試験: 100点満点中 60点以上

- 午後Ⅱ試験: 100点満点中 60点以上

一つでも基準点に満たない試験区分があると、その時点で不合格となります。例えば、午前Ⅰから午後Ⅰまで高得点を取っていても、最後の午後Ⅱで59点だった場合は不合格です。このため、苦手分野を作らず、すべての区分で安定して得点できる総合力が求められます。

午前試験の免除制度

特定の条件を満たすことで、午前Ⅰ試験が免除される制度があります。この制度をうまく活用することが、合格への近道となります。

【午前Ⅰ試験の免除条件】

以下のいずれかの条件を満たすと、その後2年間(計4回)の試験で午前Ⅰ試験が免除されます。

- 応用情報技術者試験(AP)に合格する

- いずれかの高度情報処理技術者試験(スキルレベル4の試験)に合格する

- いずれかの高度情報処理技術者試験の午前Ⅰ試験で基準点(60点)以上を取得する

多くの受験生は、まず応用情報技術者試験に合格してから情報処理安全確保支援士を目指すか、あるいは情報処理安全確保支援士の受験1回目で午前Ⅰの通過を目標にし、2回目以降で午前Ⅰ免除の権利を使って合格を目指すという戦略を取ります。

午前Ⅰ試験が免除されると、試験当日は午前Ⅱ試験からスタートとなり、精神的・体力的な負担が大幅に軽減されます。また、学習時間も午前Ⅱと午後の対策に集中できるため、合格の可能性が大きく高まります。受験を計画する際は、この免除制度を最大限に活用する戦略を立てることを強くおすすめします。

情報処理安全確保支援士の難易度は?合格率や他資格と比較

情報処理安全確保支援士試験が「難しい」と言われる理由を、客観的なデータと具体的な要因から深掘りしていきます。

合格率の推移(約20%前後)

IPAが公表している統計データによると、情報処理安全確保支援士試験の合格率は、概ね20%前後で推移しています。

| 実施年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 秋期 | 24,089人 | 17,212人 | 3,576人 | 20.8% |

| 令和5年度 春期 | 22,238人 | 15,929人 | 3,366人 | 21.1% |

| 令和4年度 秋期 | 22,171人 | 15,842人 | 3,090人 | 19.5% |

| 令和4年度 春期 | 20,496人 | 14,818人 | 2,828人 | 19.1% |

| 令和3年度 秋期 | 20,402人 | 14,548人 | 2,982人 | 20.5% |

(参照:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 統計情報)

この「合格率約20%」という数字は、IT系資格の中ではかなり低い部類に入ります。例えば、基本情報技術者試験の合格率が50%前後、応用情報技術者試験が25%前後であることを考えると、その難易度の高さがうかがえます。

ただし、注意すべき点もあります。この受験者には、十分な準備ができていない記念受験層や、免除狙いで午前Ⅰだけを受けに来る層も含まれています。そのため、しっかりと対策を積んだ受験者に絞れば、実際の合格率はもう少し高くなると考えられます。とはいえ、5人に1人しか合格できない厳しい試験であることに変わりはなく、計画的かつ十分な学習が不可欠です。

偏差値で見る難易度

資格の難易度を測る指標として、偏差値が用いられることがあります。様々な資格予備校や情報サイトが独自の算出方法で偏差値を公開していますが、情報処理安全確保支援士の偏差値は一般的に「67~70」程度とされています。

これは、大学入試に例えると、難関国公立大学や早慶上智といった最難関私立大学に匹敵するレベルです。IT系の資格の中では、ITストラテジストやプロジェクトマネージャといった他の高度区分と並び、トップクラスの難易度に位置づけられます。

この偏差値は、あくまで相対的な目安ではありますが、社会的にどれほど高い専門性が認められている資格なのかを理解する上で参考になります。

難易度が高いとされる3つの理由

合格率の低さや偏差値の高さには、明確な理由があります。情報処理安全確保支援士試験が特に難しいとされる3つの要因を解説します。

① 出題範囲が広い

前述の通り、この試験がカバーする領域は非常に広大です。

- 技術: 暗号、認証、ネットワーク、OS、データベース、Webアプリケーション、クラウド、IoT

- マネジメント: リスクアセスメント、ISMS、インシデント対応、事業継続、セキュリティ監査

- 法規: サイバーセキュリティ関連法、個人情報保護法、不正アクセス禁止法、プロバイダ責任制限法、著作権法など

これらのすべての分野について、単なる用語の暗記ではなく、仕組みや背景を深く理解していることが求められます。例えば、「SQLインジェクション」という攻撃について、その攻撃が成立する原理、具体的な攻撃コードの例、有効な対策(WAF、エスケープ処理、プリペアードステートメントなど)、そしてその対策を怠った場合の法的責任まで、一気通貫で説明できなければなりません。

この広範な知識を網羅的に学習し、記憶を定着させるためには、膨大な時間と労力が必要となります。

② 午後試験は記述式で対策が難しい

情報処理安全確保支援士試験における最大の壁は、午後Ⅰ・午後Ⅱの記述式試験です。

マークシート形式の午前試験とは異なり、午後試験では長文のシナリオを読み解き、「何が問われているのか」を正確に把握した上で、指定された字数内で、論理的かつ的確な日本語で解答を記述する能力が求められます。

午後試験で問われるのは、以下のような能力です。

- 読解力: 数千字に及ぶ問題文から、システムの構成、登場人物の役割、潜在的なリスクなどの状況を素早く正確に読み取る力。

- 分析力: 提示された情報(ログ、ソースコード、設定ファイルなど)を分析し、問題の根本原因や脆弱性を特定する力。

- 知識応用力: 暗記した知識をそのまま答えるのではなく、問題の状況に合わせて最適な対策や解決策を応用して提案する力。

- 論述力: 「なぜその対策が必要なのか」「それによってどのような効果が期待できるのか」といった根拠を含め、採点者に意図が伝わるように分かりやすく記述する力。

これらの能力は、一朝一夕で身につくものではありません。過去問題を繰り返し解き、自分の解答を模範解答と比較して、「何が足りなかったのか」「どう書けば点数に繋がったのか」を徹底的に分析する地道なトレーニングが不可欠です。

③ 新しい技術や法改正への対応が求められる

サイバーセキュリティの世界は、日進月歩です。新しい攻撃手法が次々と生まれ、それに対抗するための新しい技術(ゼロトラスト、EDR、XDRなど)も登場します。また、社会情勢の変化に合わせて関連法規も頻繁に改正されます。

情報処理安全確保支援士試験は、こうした最新の動向を積極的に取り入れる傾向があります。過去問の学習はもちろん重要ですが、それだけでは対応できない新しいテーマの問題が出題される可能性があります。

そのため、受験者は参考書での学習に加えて、IPAやJPCERT/CCなどが発表するセキュリティ情報、技術系ニュースサイト、専門家のブログなどを日常的にチェックし、知識を常にアップデートし続ける必要があります。この「学び続ける姿勢」そのものが、セキュリティ専門家としての資質として問われているとも言えるでしょう。

他のIT資格との難易度比較

情報処理安全確保支援士の難易度を、他の主要なIT資格と比較してみましょう。ここでは、同じスキルレベル4に属する高度情報処理技術者試験を中心に比較します。

| 資格名 | 難易度(偏差値目安) | 主な対象者像 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 情報処理安全確保支援士 (SC) | 67~70 | セキュリティエンジニア、コンサルタント | 技術とマネジメントを両輪とし、セキュリティ全般を網羅。記述式対策が鍵。 |

| 応用情報技術者試験 (AP) | 65 | 上級エンジニア、チームリーダー | 高度試験への登竜門。幅広い知識が問われるが、記述式はない。 |

| ネットワークスペシャリスト (NW) | 67 | ネットワークエンジニア | ネットワーク技術に深く特化。物理層からアプリケーション層まで、技術的な深掘りが求められる。 |

| データベーススペシャリスト (DB) | 67 | データベース管理者、エンジニア | データベースの設計・運用・管理に特化。SQLのパフォーマンスチューニングなど、専門的な知識が問われる。 |

| ITストラテジスト (ST) | 71 | CIO、ITコンサルタント、経営企画 | ITを活用した経営戦略の策定を担う。論文試験があり、経営層の視点が求められる最高難度の試験。 |

| プロジェクトマネージャ (PM) | 69 | プロジェクトマネージャー | 大規模プロジェクトの管理能力を問う。論文試験があり、実務経験に基づいたマネジメント能力が重要。 |

応用情報技術者試験

応用情報技術者試験は、情報処理安全確保支援士(SC)と同じくIPAが実施する試験で、スキルレベル3に位置づけられます。SCがセキュリティに特化しているのに対し、APはIT全般の幅広い知識と応用力が問われます。SCの受験者の多くがAP合格者であるため、APはSCの前提資格と見なされることが多いです。難易度的には「AP < SC」であり、SCはAPで得た知識をベースに、セキュリティ分野をさらに深く掘り下げ、かつ記述式の対策が必要です。

ネットワークスペシャリスト試験

ネットワークスペシャリスト(NW)は、SCと同じスキルレベル4の試験です。両者は出題範囲に重なる部分も多いですが、専門性の方向が異なります。NWはネットワークインフラの設計・構築・運用に関する技術的な知識を極限まで深く問います。一方、SCはネットワーク技術も重要ですが、それに加えてサーバー、アプリケーション、法規、マネジメントまでを幅広くカバーします。「深さのNW、広さのSC」と表現されることもあります。

データベーススペシャリスト試験

データベーススペシャリスト(DB)もスキルレベル4の試験です。DBは、大規模なデータベースシステムの企画・設計・運用に関する専門知識を問います。正規化、SQL、パフォーマンスチューニング、障害復旧などが中心となります。SCにおいてもデータベースセキュリティは出題されますが、DBほど深い知識は要求されません。DBはデータベース技術に、SCはセキュリティ技術にそれぞれ特化した資格と言えます。

ITストラテジスト試験

ITストラテジスト(ST)は、スキルレベル4の中でも最難関とされる試験の一つです。技術者というよりも、経営者の視点からITを活用した事業戦略を立案・推進する能力が問われます。午後Ⅱが長文の論文試験であり、高度な論述力と経営知識が求められます。SCが技術的な脅威から組織を守る「守りの専門家」だとすれば、STはIT投資で事業を成長させる「攻めの専門家」と言えるでしょう。

プロジェクトマネージャ試験

プロジェクトマネージャ(PM)も、論文試験があるスキルレベル4の難関資格です。こちらはITプロジェクト全体を計画通りに完遂させるためのマネジメント能力が問われます。予算、品質、納期、人的リソースなどを管理し、ステークホルダーと調整する能力が中心です。SCが担うセキュリティ対策もプロジェクトの一環として実施されることが多いため、両者の知識は親和性がありますが、問われる能力の主眼は異なります。

このように、情報処理安全確保支援士は、他の高度試験と比較しても、技術とマネジメントの両面を高いレベルで要求される、バランスの取れた難関資格であると言えます。

合格に必要な勉強時間の目安

情報処理安全確保支援士試験の合格に必要な勉強時間は、受験者が現在持っている知識や実務経験によって大きく異なります。ここでは、2つの典型的なケースに分けて目安となる勉強時間を示します。

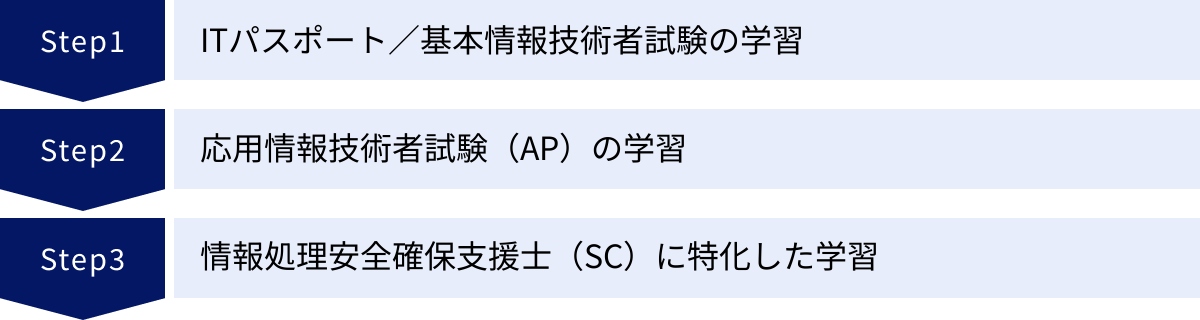

IT初学者・未経験者の場合

ITに関する基礎知識がほとんどなく、実務経験もない状態から学習をスタートする場合、合格までにはかなりの長期間と覚悟が必要です。一般的に、500時間~1,000時間以上の勉強時間が必要とされています。

いきなり情報処理安全確保支援士を目指すのはハードルが非常に高いため、段階的なステップを踏むことを強く推奨します。

【推奨される学習ステップ】

- ITパスポート/基本情報技術者試験(FE)の学習(約100~200時間):

まずはITの基本的な仕組み、用語、考え方を学びます。コンピュータの構成、ネットワークの基礎、データベースの初歩、開発の基本プロセスなどを体系的に学習し、土台を固めます。 - 応用情報技術者試験(AP)の学習(約300~500時間):

FEで得た知識をベースに、より応用的・実践的な内容を学びます。この段階で、午前Ⅰ試験の範囲をほぼカバーできます。APに合格することで、情報処理安全確保支援士試験の午前Ⅰが免除されるため、このステップは極めて重要です。 - 情報処理安全確保支援士(SC)に特化した学習(約200~300時間):

APで得た土台の上に、セキュリティの専門知識(午前Ⅱ)と、記述式試験(午後Ⅰ・午後Ⅱ)の対策を積み上げていきます。最新のセキュリティ動向や関連法規のキャッチアップもこの段階で行います。

このロードマップをたどると、合計で600時間から1,000時間程度の学習が必要となる計算です。1日に2時間の勉強を続けたとしても、1年以上の期間を見込む必要があります。焦らず、着実に知識を積み重ねていく姿勢が何よりも大切です。

応用情報技術者試験の合格者・実務経験者の場合

すでに応用情報技術者試験に合格している方や、ネットワーク、サーバー、アプリケーション開発などの分野で数年以上の実務経験がある方は、ITの基礎知識が身についているため、より効率的に学習を進めることができます。

この場合の勉強時間の目安は、約200時間~500時間です。

学習のポイントは、自身の知識レベルを正確に把握し、不足している部分に集中して時間を投下することです。

- 午前Ⅰ試験: AP合格から2年以内であれば免除されます。免除期間が切れている場合は、過去問を解いてみて、知識が抜けていないかを確認する程度で十分でしょう。

- 午前Ⅱ試験: ここが学習の中心となります。APの知識だけでは歯が立たない、セキュリティの専門分野を重点的に学習します。特に、暗号技術、セキュアプロトコル、各種攻撃手法の詳細、ISMSなどのマネジメント規格、関連法規などを体系的に学び直す必要があります。

- 午後Ⅰ・午後Ⅱ試験: 実務経験者であっても、試験特有の「読解」と「記述」のスキルは別途トレーニングが必要です。過去問題を最低でも5年分は解き、時間内に要点をまとめて記述する練習を繰り返します。自分の業務範囲外のテーマ(例えば、普段インフラを触っている人がセキュアプログラミングの問題に取り組むなど)も出題されるため、幅広く対策することが重要です。

実務経験は大きなアドバンテージになりますが、「知っている」ことと「試験で点数が取れる」ことは別問題です。自身の経験を過信せず、試験の形式に合わせたアウトプットの練習を怠らないことが合格の鍵となります。

合格に向けた科目別の勉強法

広範な試験範囲を効率的に攻略するためには、試験区分ごとの特性を理解し、それぞれに適した勉強法を実践することが不可欠です。

午前Ⅰ試験の対策

午前Ⅰ試験は、高度情報処理技術者試験の共通問題であり、テクノロジ・マネジメント・ストラテジの各分野から幅広く出題されます。

- 目標: 免除を狙うのが最善の策。 受験する場合は、過去問の流用率が非常に高いため、過去問演習が最も効果的です。

- 具体的な勉強法:

- 応用情報技術者試験(AP)の合格を目指す: 最も王道かつ効果的な方法です。APの学習過程で、午前Ⅰの範囲は十分にカバーできます。

- 過去問の周回: 午前Ⅰ試験は、過去に行われた高度試験の午前Ⅰ問題から多くの問題が再利用されます。IPAのサイトで公開されている過去問題を最低でも3~5年分(12~20回分)は繰り返し解きましょう。

- 理解を伴う暗記: ただ答えを覚えるだけでなく、「なぜその選択肢が正解で、他の選択肢はなぜ間違いなのか」を自分の言葉で説明できるようにすることが重要です。これにより、少しひねられた問題にも対応できるようになります。

午前Ⅰで確実に60点以上を取ることは、精神的な余裕を生み、午後の試験に集中するための土台となります。

午前Ⅱ試験の対策

午前Ⅱ試験は、サイバーセキュリティに関する専門知識が問われる、この試験の核となる部分です。ここでの得点力が、午後試験の出来にも直結します。

- 目標: 安定して8割以上の得点を目指しましょう。知識の深さと広さが問われます。

- 具体的な勉強法:

- 体系的なインプット: まずは、情報処理安全確保支援士向けの参考書(通称「教科書」)を最低でも2~3周通読します。これにより、セキュリティ分野の全体像と各技術の繋がりを体系的に理解します。

- 過去問演習と深掘り: 午前Ⅱの過去問を解き、間違えた問題や理解が曖昧な用語については、参考書に戻ったり、インターネットで調べたりして徹底的に深掘りします。特に、新しい技術用語や法改正に関連する問題は、その背景まで理解しておくことが重要です。

- 最新情報のキャッチアップ: 参考書や過去問だけではカバーしきれない最新のトピックに対応するため、以下の情報源を定期的にチェックする習慣をつけましょう。

- IPA「情報セキュリティ白書」: 年に一度発行され、その年の脅威動向や対策事例がまとめられています。

- JPCERT/CC (JPCERT Coordination Center): インシデント報告や脆弱性に関する注意喚起など、実践的な情報が豊富です。

- 主要なセキュリティニュースサイト: ITmedia、@IT、ScanNetSecurityなど。

午前Ⅱの知識は、午後試験を解くための「武器」です。知識の引き出しをできるだけ多く、そして深くしておくことが、合格への道を切り拓きます。

午後Ⅰ試験の対策

午後Ⅰ試験は、90分で3問中2問を選択して解答する記述式の試験です。時間との戦いであり、速読力と的確な解答力が求められます。

- 目標: 1問あたり45分の時間配分を意識し、問題文から解答の根拠となる箇所を素早く見つけ出し、簡潔に記述するスキルを身につけます。

- 具体的な勉強法:

- 問題選択の練習: 最初に3問全てに目を通し、5分程度で自分が最も得意な、あるいは高得点を狙えそうな2問を選択する練習をします。ここで的確な判断ができるかが、合否を大きく左右します。

- 問題文の構造化: 問題文を読む際に、登場人物、システム構成、課題、制約条件などをメモしながら読み進め、頭の中を整理します。「設問で何が問われているか」を常に意識し、関連する記述に下線を引くのも有効です。

- 解答の「型」を身につける: 午後試験の解答には、ある程度の「型」が存在します。「~という脆弱性があるため、~という対策を行うことで、~という攻撃を防ぐ」のように、「問題点→対策→効果」のセットで答える訓練をしましょう。

- 字数制限への対応: 解答は「〇字以内で述べよ」といった字数制限がある場合が多いです。冗長な表現を避け、キーワードを盛り込みながら要点を簡潔にまとめる練習が必要です。過去問演習の際は、必ず時間を計り、指定された字数内に収めることを意識してください。

午後Ⅱ試験の対策

午後Ⅱ試験は、120分で2問中1問を選択して解答する、最も難易度の高い記述式試験です。より総合的な考察力と、深いレベルでの論述力が求められます。

- 目標: 1つの事例について、多角的な視点から問題点を洗い出し、根本的な原因分析と、具体的かつ実現可能な再発防止策までを論理的に記述できる能力を養います。

- 具体的な勉強法:

- 徹底的な過去問分析: 午後Ⅱは、単に解くだけでなく、「なぜ出題者はこの質問をしたのか?」という出題意図を深く考えることが重要です。模範解答を読んだ上で、「自分ならどういう思考プロセスでこの解答にたどり着くか」をシミュレーションします。

- 思考の言語化トレーニング: 問題を解いた後、解答を書き出すだけでなく、「この問題のポイントは〇〇で、それに対して△△という知識を使って、□□という結論を導き出した」というように、自分の思考プロセスを声に出して説明する(セルフレビュー)のが非常に効果的です。

- 手書きでの答案作成練習: 実際の試験は手書きです。長文の解答を時間内に、かつ読みやすい字で書き上げる練習も必要です。PCでの入力に慣れていると、意外と手が疲れたり、漢字が思い出せなかったりすることがあります。

- 第三者からのフィードバック: 可能であれば、勉強仲間や予備校の講師など、第三者に自分の答案を読んでもらい、フィードバックをもらうのが理想です。客観的な視点から、「意図が伝わりにくい」「論理が飛躍している」といった弱点を指摘してもらうことで、解答の質が飛躍的に向上します。

午後試験の対策は、「解く→採点する→分析する→再現する」というサイクルを何度も繰り返す、地道な作業の積み重ねです。このプロセスを丁寧に行うことが、合格への最短ルートです。

効率的な学習を進めるための3つのコツ

難関試験を突破するためには、がむしゃらに勉強するだけでなく、戦略的かつ効率的に学習を進めることが重要です。ここでは、日々の学習を効果的に行うための3つのコツを紹介します。

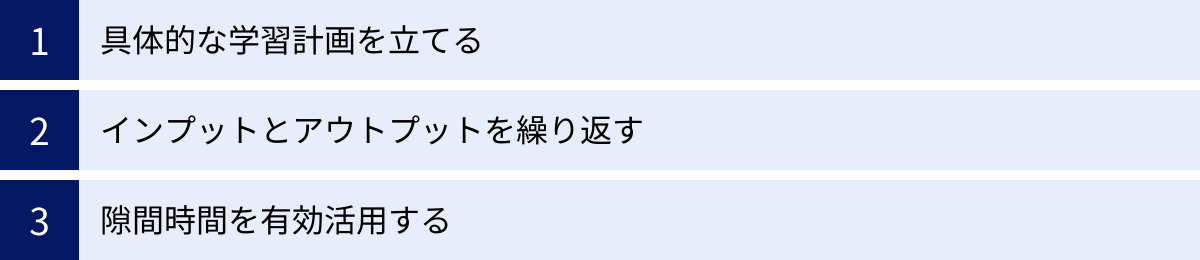

① 具体的な学習計画を立てる

合格という大きな目標を達成するためには、そこから逆算して具体的なマイルストーンを設定する学習計画が不可欠です。

- 最終目標の設定: まずは「次の秋期試験で合格する」といった最終ゴールを明確にします。

- マイルストーンの設置: ゴールから逆算して、「試験3ヶ月前までに参考書を2周する」「試験1ヶ月前までに過去問5年分を解き終える」「直前2週間は午後Ⅱの記述対策に集中する」といった、月単位・週単位の具体的な中間目標(マイルストーン)を設定します。

- 日々のタスク化: 週単位の目標を、さらに日々のタスクに落とし込みます。「今日は参考書のP50~P70を読む」「今週末は平成30年春期の過去問を解く」のように、毎日何をするべきかが明確になっていると、迷わず学習に着手できます。

- 計画の柔軟な見直し: 計画はあくまで目安です。仕事の都合や学習の進捗状況に応じて、柔軟に見直すことが大切です。遅れが出た場合は、週末にまとめて時間を作る、あるいは一部の目標を調整するなどして対応しましょう。完璧な計画よりも、継続できる計画を目指すことが重要です。

計画を立てることで、学習の進捗が可視化され、モチベーションの維持にも繋がります。

② インプットとアウトプットを繰り返す

知識を確実に定着させるためには、インプット(知識の入力)とアウトプット(知識の出力)をバランス良く繰り返すことが科学的にも効果的とされています。

- インプット: 参考書を読んだり、解説動画を視聴したりして、新しい知識を学ぶプロセスです。これは学習の基礎となります。

- アウトプット: 学んだ知識を使って、実際に問題を解いたり、内容を誰かに説明したりするプロセスです。アウトプットを行うことで、脳は「これは重要な情報だ」と認識し、記憶が強化されます。

【効果的な学習サイクル】

- インプット: 参考書で1つの章(例:「暗号技術」)を読む。

- 即時アウトプット: 読んだ直後に、その章に対応する過去問(午前Ⅱ)を解いてみる。

- 確認と再インプット: 間違えた問題の解説を読み、なぜ間違えたのかを分析する。理解が不十分な箇所は、再度参考書に戻って確認する。

- 発展的アウトプット: 「AESとRSAの違いを説明する」「公開鍵暗号方式の仕組みを図で描いてみる」など、自分の言葉で知識を再構成してみる。

この「インプット→アウトプット→フィードバック」のサイクルを高速で回すことが、知識を短期記憶から長期記憶へと定着させる鍵です。参考書をただ漫然と読み進めるのではなく、常にアウトプットを意識した学習を心がけましょう。

③ 隙間時間を有効活用する

社会人にとって、まとまった勉強時間を確保するのは簡単ではありません。そこで重要になるのが、通勤時間や昼休み、待ち合わせの合間といった「隙間時間」の有効活用です。

1日の中には、5分や10分といった細切れの時間が意外と多く存在します。これらの時間を合計すれば、1日に30分~1時間程度の貴重な学習時間を捻出することも可能です。

- スマートフォンアプリの活用: 情報処理技術者試験の過去問を解けるスマートフォンアプリが多数リリースされています。特に、四肢択一の午前問題は、隙間時間での学習に最適です。

- 単語帳や自作ノートの活用: 覚えにくい専門用語や暗号アルゴリズムの仕様、法規の要点などを単語帳や小さなノートにまとめておき、いつでも見返せるようにしておきます。

- 音声学習: 参考書の解説動画や、セキュリティ関連のニュースを音声で聴くのも有効です。満員電車の中など、テキストを開けない状況でも学習を進められます。

「机に向かっている時間だけが勉強ではない」という意識を持つことが大切です。日々の生活の中に学習を溶け込ませることで、無理なく知識を積み重ねていくことができます。こうした日々の小さな努力の積み重ねが、最終的に大きな差となって表れるのです。

おすすめの参考書・問題集3選

独学で合格を目指す上で、良質な参考書・問題集選びは極めて重要です。ここでは、多くの合格者に支持されている定番の書籍を3冊紹介します。

① 情報処理教科書 情報処理安全確保支援士

- 出版社: 翔泳社

- 特徴: 通称「上原本」として知られる、情報処理安全確保支援士対策のデファクトスタンダードと言える教科書です。図やイラストが豊富で、難解な技術や概念も視覚的に理解しやすくなっています。セキュリティの全体像を体系的に学びたい初学者から、知識を整理したい経験者まで、幅広い層におすすめです。特に、午後試験で問われるような実践的なトピックについても丁寧に解説されており、インプット用のメインテキストとして最適です。まずはこの一冊をじっくり読み込むことから始めるのが王道と言えるでしょう。

② (令和6年度)情報処理安全確保支援士パーフェクトラーニング過去問題集

- 出版社: 技術評論社

- 特徴: 詳細で分かりやすい解説に定評がある過去問題集です。直近の過去問題だけでなく、テーマごとに整理された重要問題も収録されており、効率的なアウトプット学習が可能です。特に、午後問題の解説が秀逸で、「なぜこの解答になるのか」という思考プロセスまで丁寧に説明してくれています。自分の解答と見比べて、どこが足りなかったのかを分析する際に非常に役立ちます。一通りのインプットを終えた後、本格的な過去問演習に入る段階で手元に置きたい一冊です。

③ ALL IN ONE パーフェクトマスター 情報処理安全確保支援士

- 出版社: TAC出版

- 特徴: 「教科書」と「問題集」の機能を一冊にまとめた、網羅性の高さが魅力の参考書です。各章で「講義(インプット)」と「演習問題(アウトプット)」がセットになっており、学習した内容をすぐに確認できる構成になっています。午前対策から午後対策まで、合格に必要な情報がコンパクトにまとめられているため、「何冊も買うのは大変」「効率よく学習を進めたい」という方に向いています。辞書的な使い方や、試験直前の知識の総ざらいにも便利です。

これらの参考書は、それぞれに特徴があります。実際に書店で手に取ってみて、自分にとって読みやすい、学習を進めやすいと感じるものを選ぶのが一番です。

独学が難しい場合はスクールや通信講座も検討

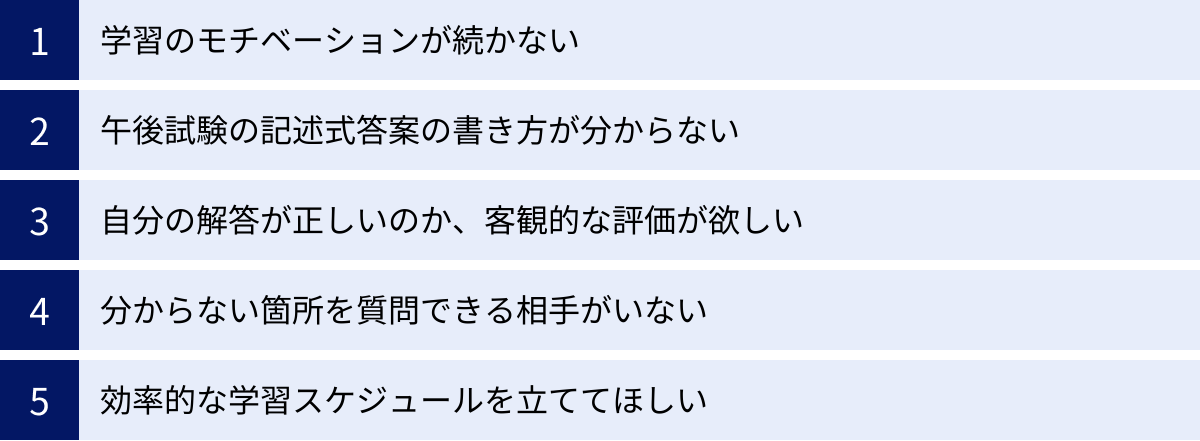

情報処理安全確保支援士は独学での合格も不可能ではありませんが、その道のりは決して平坦ではありません。特に、以下のような悩みを持つ方は、予備校や通信講座の活用を検討する価値があります。

- 学習のモチベーションが続かない

- 午後試験の記述式答案の書き方が分からない

- 自分の解答が正しいのか、客観的な評価が欲しい

- 分からない箇所を質問できる相手がいない

- 効率的な学習スケジュールを立ててほしい

専門のスクールや講座を利用することで、プロの講師による質の高い講義、最適化されたカリキュラム、答案添削サービス、質問対応といったサポートを受けることができ、合格の可能性を大きく高めることができます。ここでは、代表的なサービスをいくつか紹介します。

アガルートアカデミー

オンライン講義に特化した資格予備校です。アガルートの情報処理安全確保支援士講座は、テキストと連動した分かりやすい動画講義が特徴です。プロの講師が試験のポイントを絞って解説してくれるため、独学よりも効率的に知識をインプットできます。また、受講生からの質問に講師が回答してくれる制度もあり、疑問点をすぐに解消できます。合格者には受講料の全額返金といった特典(条件あり)が用意されていることも、学習のモチベーションに繋がります。

資格の学校TAC

長年の指導実績を持つ大手資格予備校です。TACの強みは、質の高いオリジナル教材と、経験豊富な講師陣による熱意ある講義です。通学講座とWeb通信講座の両方を提供しており、自分のライフスタイルに合わせた学習が可能です。特に、午後試験の記述対策に力を入れており、答案作成のテクニックを基礎から学ぶことができます。全国に校舎があるため、通学して仲間と切磋琢磨したい方にもおすすめです。

iTEC(アイテック)

情報処理技術者試験対策の専門機関として、長年の実績とノウハウを持つ企業です。iTECは、全国統一公開模試を主催していることでも知られており、本番さながらの環境で自分の実力を測ることができます。書籍だけでなく、eラーニング講座も充実しており、特に午後論文の添削指導には定評があります。書籍と講座を組み合わせることで、より効果的な学習が期待できます。

侍エンジニア

マンツーマン指導に特化したプログラミングスクールですが、資格取得を目的としたコースも提供しています。侍エンジニアの特徴は、現役エンジニアである講師からマンツーマンで指導を受けられる点です。既製のカリキュラムだけでなく、受講生一人ひとりの目標やスキルレベルに合わせて学習プランをカスタマイズしてくれます。「実務で使えるスキルも同時に身につけたい」「独学での挫折経験がある」といった方に、手厚いサポートが心強い味方となるでしょう。

これらのサービスは、それぞれに費用がかかりますが、時間と労力を節約し、合格の確実性を高めるための「投資」と考えることができます。各サービスの公式サイトで資料請求や無料相談などを利用し、自分に合ったものを見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

この記事では、情報処理安全確保支援士の難易度を中心に、資格の概要からメリット、具体的な勉強法までを網羅的に解説してきました。

情報処理安全確保支援士は、合格率約20%、偏差値67以上という紛れもない難関資格です。その理由は、①広大な出題範囲、②対策が難しい記述式の午後試験、③常に最新知識が求められる、という3点に集約されます。

しかし、その難易度の高さに見合うだけの大きなメリットがあります。サイバーセキュリティの高度な専門性を国家が証明してくれることで、キャリアアップ、就職・転職、収入向上に直結し、他の難関資格への道も開かれます。

合格への道のりは、自身の現在地を正確に把握し、適切な学習計画を立てることから始まります。応用情報技術者試験からのステップアップを基本とし、「インプットとアウトプットの繰り返し」と「隙間時間の活用」を意識しながら、科目ごとの特性に合わせた対策を地道に続けることが王道です。

独学に不安を感じる場合は、予備校や通信講座といったプロの力を借りるのも賢明な選択です。

サイバーセキュリティ人材の需要は、今後ますます高まっていくことが確実です。この難関資格への挑戦は、あなたを社会から必要とされる、市場価値の高い専門家へと引き上げてくれるはずです。この記事が、あなたの挑戦の第一歩を力強く後押しできれば幸いです。