現代社会において、私たちは様々なサービスを利用する際に「本人確認」を求められます。スマートフォンの契約から銀行口座の開設、さらにはフリマアプリでの売買に至るまで、その場面は多岐にわたります。なぜこれほどまでに本人確認が重要視されるのでしょうか。また、具体的にどのような書類が必要で、どのような方法があるのでしょうか。

特に近年では、スマートフォンを使ってオンラインで完結する「eKYC(オンライン本人確認)」が急速に普及し、私たちの手続きをよりスピーディで便利なものに変えつつあります。

この記事では、「本人確認」の基本的な概念から、その必要性、法律的な背景、具体的な方法までを網羅的に解説します。必要な書類の一覧や、手続きでつまずかないための注意点、さらには事業者向けのeKYCサービスの選び方まで、本人確認に関するあらゆる疑問に答える内容となっています。

この記事を読めば、個人として各種サービスをスムーズに利用するための知識が身につき、事業者の方にとっては、コンプライアンスを遵守しつつ顧客満足度を高めるためのヒントが得られるでしょう。

目次

本人確認とは

本人確認とは、「ある特定の個人が、間違いなくその人自身である」という事実を確認するための一連の手続きを指します。英語では「Know Your Customer(あなたの顧客を知る)」、通称「KYC」と呼ばれ、特に金融業界などを中心に世界中で重要視されている概念です。

この手続きは、私たちが日常的に利用するサービスの裏側で、社会の安全と信頼性を支えるための重要な役割を担っています。対面でのやり取りが中心だった時代には、窓口担当者が相手の顔と身分証明書を見比べることで行われていましたが、インターネットが普及した現代では、オンライン上で完結する高度な技術を用いた本人確認も一般的になりました。

具体的には、氏名、住所、生年月日といった基本的な個人情報が記載された公的な証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示を求め、そこに記載された情報と本人の申告内容が一致するか、そしてその書類が本人のものであるかを検証します。このプロセスを通じて、事業者はサービスの提供相手が誰であるかを正確に把握し、不正利用や犯罪行為のリスクを低減させています。

なぜ本人確認が必要なのか

では、なぜこれほど多くの場面で本人確認が求められるのでしょうか。その理由は、大きく分けて以下の4つの側面に集約されます。

第一に、「なりすまし」による不正行為を防止するためです。もし本人確認がなければ、第三者が他人になりすまして銀行口座を開設し、振り込め詐欺などの犯罪に悪用するかもしれません。また、クレジットカードを不正に作成して使い込んだり、フリマアプリで他人のアカウントを乗っ取って商品をだまし取ったりすることも容易になります。本人確認は、こうした悪意ある第三者から個人や事業者を守るための第一の防衛線なのです。

第二に、マネー・ローンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与(CFT)を防止するためです。マネー・ローンダリングとは、犯罪によって得られた収益(汚れたお金)の出所をわからなくするために、複数の金融機関口座を転々とさせるなどして、正当な取引で得た資金(きれいなお金)であるかのように見せかける行為を指します。テロ資金供与は、テロリストやテロ組織に活動資金を提供することです。これらの行為を防ぐため、国際的な要請に基づき、特に金融機関などのお金の流れに関わる事業者には、取引を行う顧客が誰であるかを厳格に確認する義務が課せられています。

第三に、未成年者などの保護も重要な目的の一つです。例えば、法律で禁止されている未成年者の飲酒や喫煙を防ぐため、酒類やたばこを販売する際には年齢確認が行われます。オンラインサービスにおいても同様で、年齢制限が設けられているコンテンツや、高額な課金が発生しうるサービスなどでは、利用者が成人であることを確認するために本人確認が実施されます。これにより、判断能力が未熟な未成年者をトラブルから守ることができます。

第四に、契約や取引における信頼関係を構築するためです。例えば、不動産の売買や高額な商品のレンタルなど、当事者同士の信頼が不可欠な取引において、相手の身元が確かであることは最低限の前提条件となります。本人確認を行うことで、双方が安心して取引を進めるための基盤が築かれます。

このように、本人確認は単なる形式的な手続きではなく、私たち個人の財産や情報を守り、安全で公正な社会経済活動を維持するための不可欠なインフラとして機能しているのです。

本人確認が法律で義務付けられている背景

個々の事業者が自主的に行っているだけでなく、多くの場面で本人確認は法律によって明確に義務付けられています。その背景には、社会情勢の変化や犯罪の巧妙化に対応する必要性がありました。ここでは、本人確認を規定する主要な法律について解説します。

最も代表的な法律が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、通称「犯罪収益移転防止法(犯収法)」です。この法律は、前述したマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐことを主目的として2008年に全面的に施行されました。国際的な組織であるFATF(金融活動作業部会)からの要請を受け、国内の法整備が進められた経緯があります。

犯収法では、金融機関、クレジットカード会社、ファイナンスリース会社、不動産売買の宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、さらには弁護士や司法書士など、「特定事業者」と定められた広範な業種に対して、顧客との間で一定の取引(特定業務)を行う際に、厳格な本人確認(法律上は「取引時確認」と呼ばれる)を義務付けています。この法律は時代の変化に合わせて何度も改正されており、2018年の改正では、後述するオンラインで完結する本人確認(eKYC)の手法が明確に定義され、デジタル社会における利便性と安全性の両立が図られました。

参照:e-Gov法令検索、金融庁「金融機関のマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策について」

次に、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」、通称「携帯電話不正利用防止法」です。この法律は、匿名性の高い携帯電話が振り込め詐欺(特殊詐欺)やその他の犯罪に悪用されるケースが多発したことを受けて制定されました。携帯電話やPHSの契約時、またはSIMカードを譲渡する際に、通信事業者が契約者の本人確認を厳格に行うことを義務付けています。これにより、犯罪に使われた携帯電話の契約者を迅速に特定し、捜査に役立てることが可能になりました。

また、リサイクルショップや中古品売買サイトなどを運営する事業者に関わるのが「古物営業法」です。この法律は、盗品の売買や流通を防ぎ、被害の迅速な回復を図ることを目的としています。古物商が古物を買い取る際には、対価の総額に関わらず(1万円未満の一部例外を除く)、売主の氏名、住所、職業、年齢を確認することが義務付けられています。これにより、万が一盗品が持ち込まれた場合でも、その出所を辿ることが容易になります。

これらの法律は、それぞれ異なる目的を持ちながらも、「取引の相手方が誰であるかを正確に把握する」という点で共通しています。法律による義務化は、事業者任せにするのではなく、社会全体として不正行為を許さないという強い意志の表れであり、私たちが安全に暮らすためのセーフティネットとなっているのです。

本人確認が必要になる主な場面

日常生活やビジネスの様々なシーンで、私たちは本人確認を求められます。法律で厳格に定められているものから、サービスの安全性を担保するための自主的なルールまで、その背景は様々です。ここでは、本人確認が必要となる代表的な場面を具体的に見ていきましょう。

金融機関の口座開設・クレジットカード作成

最も身近で、かつ厳格な本人確認が求められる場面が、銀行や証券会社での口座開設、そしてクレジットカードの作成時です。これは前述の「犯罪収益移転防止法(犯収法)」によって、金融機関(特定事業者)に課せられた義務です。

口座開設時に本人確認を行うことで、他人の名義を使った不正口座の開設を防ぎます。不正口座は、振り込め詐欺の振込先として使われたり、マネー・ローンダリングの中継点として悪用されたりする温床となります。厳格な本人確認は、こうした金融犯罪の入り口を塞ぐための極めて重要なプロセスです。

同様に、クレジットカードの申し込み時にも、申込者が本人であることを確認し、その返済能力を審査するために本人確認が行われます。なりすましによるカードの不正発行・不正利用を防ぎ、カード会社と加盟店の双方を守るだけでなく、カード会員自身の資産を守ることにも繋がります。最近では、オンラインでの申し込みが主流となり、後述するeKYC(オンライン本人確認)によって、最短即日でカードが発行されるサービスも増えています。

携帯電話の契約

スマートフォンの新規契約や機種変更、通信事業者の乗り換え(MNP)といった手続きの際にも、必ず本人確認が行われます。これは「携帯電話不正利用防止法」に基づくもので、匿名で利用できる携帯電話が犯罪の連絡手段として使われることを防ぐ目的があります。

特に、振り込め詐欺や脅迫、薬物の密売といった犯罪では、足がつきにくいように他人名義の携帯電話が使われるケースが後を絶ちません。契約時に運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認を徹底することで、万が一犯罪に利用された場合でも、警察が契約者情報をたどって捜査を進めることが可能になります。この法律のおかげで、私たちの生活の安全が守られている側面は大きいと言えるでしょう。

不動産の取引

土地や建物の売買、賃貸借契約といった不動産の取引も、本人確認が不可欠な場面です。特に、売買契約においては「犯罪収益移転防止法」の対象となり、宅地建物取引業者には買主・売主双方の本人確認が義務付けられています。

不動産は極めて高額な資産であり、なりすましによる被害が発生した場合、その損害は甚大です。例えば、悪意のある第三者が所有者になりすまして不動産を勝手に売却してしまう「地面師」のような犯罪も存在します。こうした事態を防ぎ、真の所有者から正当な買主へと間違いなく所有権が移転されることを保証するために、登記手続きを行う司法書士も交え、厳重な本人確認が行われます。賃貸契約においても、家賃の滞納やトラブルを未然に防ぐ目的で、入居者の本人確認が行われるのが一般的です。

古物の売買

リサイクルショップ、中古ブランド品店、金券ショップ、中古書店などで商品を売却する際にも本人確認が求められます。これは「古物営業法」によって、古物商に義務付けられている手続きです。

この法律の主な目的は、盗品の流通を防止し、もし市場に出てしまった場合でも速やかに発見・回収できるようにすることです。売主の身元を記録しておくことで、警察が窃盗事件を捜査する際に、盗まれた品物がどこで売却されたかを追跡する手がかりとなります。利用者にとっては少し手間に感じるかもしれませんが、社会全体の防犯に貢献する重要なルールなのです。

就職や派遣登録

企業に就職したり、人材派遣会社に登録したりする際にも、本人確認書類の提出が求められます。これは、法律で一律に義務付けられているわけではありませんが、企業のコンプライアンスや労務管理の観点から、ほぼ全ての企業で実施されています。

主な目的は、履歴書に記載された氏名、生年月日、住所などが事実と相違ないかを確認し、経歴詐称を防ぐことです。また、採用後は社会保険や厚生年金、雇用保険への加入、給与支払いに関わる源泉徴収といった各種手続きのために、正確な個人情報が必要となります。マイナンバーの提出も求められますが、これは税や社会保障の手続きに利用目的が限定されています。

行政手続き(住民票の取得など)

市区町村の役所の窓口で住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得する際にも、本人確認が行われます。これは、第三者が本人になりすまして、他人の個人情報を不正に取得することを防ぐためです。

住民票には住所、氏名、生年月日、世帯構成といった重要な個人情報が記載されており、これが悪用されれば、ストーカー被害や不正な契約に繋がる恐れがあります。窓口で運転免許証やマイナンバーカードなどを提示することで、本人の請求、または正当な権限を持つ代理人からの請求であることを確認し、個人情報を保護しています。近年では、マイナンバーカードを利用してコンビニのマルチコピー機で各種証明書を取得できるサービスも普及しており、その際にも暗証番号の入力による厳格な本人確認が行われています。

【一覧】本人確認に使える書類

本人確認の手続きには、公的機関が発行した身分証明書の提示が必要です。しかし、どの書類が使えるかは手続きの種類や事業者によって異なり、「この書類1点でOK」な場合もあれば、「2種類の書類を組み合わせてください」と言われることもあります。ここでは、一般的に本人確認に利用できる書類を、その信頼性の高さに応じて分類し、それぞれの特徴と注意点を解説します。

1点の提出で認められる書類

ここで挙げる書類は、顔写真が付いており、偽造防止対策が施されているなど、単体で高い本人証明能力を持つものです。多くの場合、これらのうち1点を提示すれば本人確認が完了します。

| 書類名 | 主な特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 運転免許証 | 最も普及しており、身分証明書の代表格。ICチップが内蔵され、偽造防止技術も高度。 | 必ず有効期限内であること。引っ越しで住所が変わった場合は、裏面に新住所の記載があるか確認が必要。 |

| マイナンバーカード | 顔写真とICチップを搭載。公的個人認証(JPKI)にも利用でき、オンラインでの本人確認に非常に強力。 | 通知カードは本人確認書類として利用不可。個人番号の取り扱いには注意が必要。 |

| パスポート(旅券) | 国際的な身分証明書。顔写真、氏名、生年月日、国籍などが記載されている。 | 有効期限内であること。2020年2月4日以降に発行された新型パスポートには所持人記入欄(住所記載欄)がないため、補助書類の提出を求められる場合がある。 |

| 住民基本台帳カード | マイナンバーカードの前身。顔写真付きのものに限り、有効期限内であれば利用可能。 | 新規発行および更新は2015年末で終了している。顔写真のないタイプは1点での確認は不可。 |

| 在留カード・特別永住者証明書 | 日本に中長期滞在する外国人の方が所持する身分証明書。顔写真付きで、在留資格や期間などが記載。 | 有効期限内であること。記載事項に変更があった場合は、速やかな届出が必要。 |

運転免許証

日本の成人にとって最もポピュラーな身分証明書です。氏名、生年月日、住所、顔写真が1枚にまとまっており、警察署や運転免許センターといった公的機関で厳格な本人確認を経て発行されるため、信頼性が非常に高いとされています。裏面には住所変更や免許の条件変更などの追記事項が記載されるため、表面だけでなく裏面の提示も求められることが多いです。

マイナンバーカード

「個人番号カード」が正式名称で、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が、裏面に12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されています。運転免許証と同等以上の高い本人証明能力を持ち、特にオンラインでの本人確認(eKYC)では、ICチップを読み取ることで極めて確実な認証が可能になります。

パスポート

海外渡航時に必要な公文書ですが、国内でも強力な本人確認書類として通用します。ただし、注意が必要なのは2020年2月4日以降に申請・発行された新型パスポートです。このタイプでは、個人情報保護の観点から所持人記入欄が廃止されました。そのため、住所を証明する必要がある手続きでは、パスポートに加えて住民票の写しや公共料金の領収書といった補助書類の提出が必要になるケースが増えています。

住民基本台帳カード(顔写真付き)

マイナンバーカード制度の開始に伴い新規発行は終了しましたが、カードに記載された有効期限までは引き続き身分証明書として利用できます。顔写真付きの「Bタイプ」と呼ばれるものに限り、1点で本人確認が可能です。

在留カード・特別永住者証明書

日本に在留する外国籍の方が携帯を義務付けられているカードです。氏名、国籍、在留資格、在留期間などが記載されており、公的な身分証明書として利用されます。偽造防止のためのICチップも搭載されています。

2点の提出が必要になる書類

顔写真が付いていない、または住所が手書きであるといった理由から、単体では本人証明能力が不十分と判断される書類です。そのため、「A群から1点+B群から1点」や「A群から2点」のように、複数の書類を組み合わせて提出することが求められます。事業者のルールによって組み合わせが異なるため、事前に確認が必要です。

| 書類名 | 主な特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 健康保険証 | 医療機関を受診する際に必要な、多くの国民が所持している証明書。 | 顔写真がないため、他の書類との組み合わせが必須。「保険者番号」「記号・番号」はマスキング(黒塗り)して提出を求められることが多い。 |

| 年金手帳 | 公的年金の加入者であることを証明する手帳。青色の手帳が一般的。 | 顔写真がなく、住所記載欄がない場合もある。基礎年金番号通知書も同様の扱い。 |

| 住民票の写し | 市区町村が発行する、現在の居住関係を公に証明する書類。 | 発行から3ヶ月以内や6ヶ月以内といった有効期間が指定されていることがほとんど。マイナンバーが記載されていないものを求められる場合が多い。 |

| 戸籍謄本・抄本 | 個人の出生、婚姻、死亡などの身分関係を公に証明する書類。 | 本籍地のある役所でのみ取得可能。現住所の証明にはならないため、住民票などと組み合わせる必要がある。 |

健康保険証

ほとんどの国民が所持しているため利用しやすいですが、顔写真がないためなりすましのリスクが指摘されています。そのため、他の書類と組み合わせて本人であることを証明する必要があります。特に注意したいのが、2020年10月の法改正により、健康保険証に記載されている「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」の取得が、本人確認目的では原則として禁止されたことです(告知要求制限)。オンラインで画像を提出する際は、これらの箇所を付箋や画像編集アプリで隠す(マスキングする)よう指示されます。

年金手帳

国民年金や厚生年金の被保険者であることを示す手帳です。氏名や生年月日、基礎年金番号が記載されていますが、健康保険証と同様に顔写真がありません。

住民票の写し

「写し」とありますが、役所で発行された原本そのものを指します。現住所を公的に証明する書類として有効ですが、これ自体は本人の顔や姿を証明するものではないため、他の身分証明書と組み合わせて使用されます。

戸籍謄本・抄本

本籍地の市区町村役場で取得できる、身分関係(出生、婚姻、親子関係など)を証明する書類です。相続手続きなどで必要になりますが、本人確認においては、他の書類の補助的な役割を担うことが一般的です。

補助書類として使えるもの

上記の書類だけでは現住所の確認ができない場合(例:免許証の住所が古いまま、新型パスポートで住所欄がない)に、現住所を証明するために追加で提出を求められる書類です。

公共料金の領収書

電気、ガス、水道、固定電話などの公共料金の領収済証明書です。「本人名義」で「現住所」が記載されており、「発行日から3ヶ月以内(または6ヶ月以内)」など、比較的新しいものであることが条件となります。携帯電話やクレジットカードの請求書は認められないことが多いので注意が必要です。

国税または地方税の領収書

住民税や自動車税などの納税証明書や領収証書も、現住所の確認書類として利用できる場合があります。こちらも公共料金の領収書と同様に、名義、住所、発行日の条件を満たす必要があります。

本人確認の方法は3種類

本人確認は、その実施方法によって大きく3つのカテゴリーに分けることができます。それぞれにメリットとデメリットがあり、利用するサービスや手続きの性質によって適切な方法が採用されています。古くからある対面での確認から、最新のテクノロジーを活用したオンラインでの確認まで、その進化を見ていきましょう。

① 対面での本人確認

最も伝統的で、直感的に分かりやすい方法が対面での本人確認です。これは、銀行の窓口、役所のカウンター、店舗のレジなど、サービス提供者と利用者が物理的に同じ場所にいて行われる確認手続きを指します。

やり方:

利用者は、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類の原本を窓口の担当者に提示します。担当者は、その書類に記載された氏名、住所、生年月日、そして顔写真と、目の前にいる利用者本人の顔とが一致するかを目視で確認します。また、書類のホログラムや透かしなどをチェックし、偽造や改ざんがされていないかも同時に検証します。

メリット:

最大のメリットは、確実性と信頼性の高さです。担当者が直接、書類の原本と本人を見比べるため、なりすましや偽造を見破りやすいとされています。また、不明点があればその場で質問して解消でき、手続きが一度で完了する安心感もあります。特に高齢者など、デジタル機器の操作に不慣れな方にとっては、最も馴染みやすく、間違いのない方法と言えるでしょう。

デメリット:

一方で、大きなデメリットは時間と場所の制約です。利用者は、事業者の店舗や窓口の営業時間内に、わざわざ足を運ばなければなりません。平日の日中しか開いていない窓口も多く、仕事を持つ人にとっては時間の調整が難しい場合があります。また、事業者側にとっても、窓口を設置・維持するためのコストや、確認作業を行う人員を配置するための人件費がかかります。

② 郵送での本人確認

オンラインで申し込み手続きを行い、本人確認の部分を郵送によって補完する方法です。特にインターネット銀行の口座開設などで古くから利用されてきました。

やり方:

まず、利用者はウェブサイトなどからサービスを申し込みます。その後、本人確認書類(運転免許証など)のコピーを用意し、申込書と一緒に事業者へ郵送します。事業者側では、送られてきた書類のコピーを確認し、記載内容に不備がないかをチェックします。そして、手続きの最終段階として、事業者から利用者へ、申込時に登録された住所宛に「転送不要」扱いの郵便物(キャッシュカードや認証コードなど)を送付します。この郵便物が宛先にきちんと届き、受け取られたことをもって、その住所に本人が居住していることを確認し、本人確認が完了となります。

メリット:

対面とは異なり、店舗に行く必要がないため、地理的な制約を受けずに全国どこからでも手続きが可能です。自分の都合の良い時間に書類を準備してポストに投函すればよいため、日中に時間が取れない人でも利用しやすいという利点があります。

デメリット:

最大のデメリットは、手続きが完了するまでに時間がかかることです。書類を郵送してから事業者に届くまで、さらに事業者が確認してから転送不要郵便を送付し、それが利用者に届くまで、数日から長い場合には数週間を要します。すぐにサービスを利用したい利用者にとっては、この待ち時間が大きなストレスとなり、途中で申し込みを諦めてしまう(離脱する)原因にもなります。また、利用者にとっては書類をコピーする手間、事業者にとっては郵送コストや書類の管理コストがかかるという側面もあります。

③ オンラインでの本人確認(eKYC)

近年、急速に普及しているのが、スマートフォンやPCを使い、申し込みから本人確認までの全プロセスをオンライン上で完結させる方法です。これは「electronic Know Your Customer」の頭文字を取って「eKYC(イーケーワイシー)」と呼ばれています。

やり方:

具体的な手法はいくつかありますが、代表的なのは、スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分自身の顔を撮影して送信する方法です。事業者のシステムは、AI(人工知能)技術を用いて、送られてきた書類画像が本物であるか(真贋判定)、そして書類の顔写真と本人の顔が一致するかを自動で照合します。

メリット:

eKYCのメリットは圧倒的なスピードと利便性です。利用者は、24時間365日、いつでもどこでも、思い立ったその時に手続きを完了させることができます。郵送のようなタイムラグがなく、早ければ数分で本人確認が完了し、即座にサービスを利用開始できるケースも少なくありません。事業者側にとっても、手続きの迅速化は顧客満足度の向上と離脱率の低下に直結し、確認作業の自動化によるコスト削減も期待できます。

デメリット:

スマートフォンや安定したインターネット環境が必須となるため、それらを持たない人や、デジタル機器の操作に不安がある人にはハードルが高い場合があります。また、撮影時の光の反射や手ブレによって画像が不鮮明だと、認証がうまくいかず再提出を求められることもあります。

これら3つの方法を比較すると、現代のデジタル社会においては、利便性とスピードに優れたeKYCが主流になりつつあることがわかります。次の章では、このeKYCについてさらに詳しく掘り下げていきます。

オンラインでの本人確認(eKYC)とは

eKYC(electronic Know Your Customer)は、その名の通り、これまで対面や郵送で行われてきた本人確認(KYC)を電子的に、つまりオンライン上で完結させる仕組みのことです。2018年11月に施行された改正「犯罪収益移転防止法」の施行規則において、オンラインで完結可能な本人確認手法が明確に定義されたことをきっかけに、金融機関をはじめとする多くの業界で導入が加速しました。

eKYCの登場により、ユーザーは店舗に出向いたり、書類を郵送したりする手間から解放され、スマートフォン一つあれば、いつでもどこでも、安全かつスピーディに本人確認を完了できるようになりました。これは、サービス提供事業者にとっても、ユーザーの離脱を防ぎ、業務効率を大幅に向上させる画期的なソリューションとなっています。

eKYCの仕組み

eKYCは、単に本人確認書類の画像をアップロードするだけの単純なものではありません。なりすましや偽造といった不正行為を確実に防ぐため、複数の高度な技術が組み合わされて実現しています。

中心的な技術の一つがOCR(Optical Character Recognition/Reader:光学的文字認識)です。ユーザーがスマートフォンで撮影した運転免許証やマイナンバーカードの画像から、氏名、住所、生年月日といった文字情報を自動で読み取り、テキストデータに変換します。これにより、申し込みフォームへの手入力の手間が省けるだけでなく、入力ミスを防ぐこともできます。

もう一つの重要な技術が顔認証です。ユーザーが撮影した本人の顔写真(セルフィー)と、本人確認書類の券面に印刷された顔写真とをAIが比較・照合し、両者が同一人物であるかを判定します。近年のAI技術の進化により、その認証精度は極めて高くなっています。

さらに、不正を防ぐためのライブネス判定(生体検知)も欠かせません。これは、カメラの前にいるのが、写真や動画ではなく、実在する生身の人間であることを確認する技術です。例えば、「撮影中にゆっくりと顔を左右に動かしてください」「まばたきをしてください」といったランダムな指示にユーザーを従わせ、その動きを検知することで、写真やディープフェイク動画などを使ったなりすましを防止します。

また、本人確認書類そのものが偽造されていないかを確認する真贋判定も行われます。書類を斜めから撮影させ、厚みやホログラムの輝きなどをチェックしたり、ICチップに格納された情報を読み取ったりすることで、精巧な偽造書類を見破ります。これらの技術が連携することで、オンラインでありながら対面と同等以上の安全性を確保しているのです。

eKYCのやり方4パターン

犯罪収益移転防止法では、オンラインで完結する本人確認の方法として、主に以下の4つのパターン(施行規則第六条第一項第一号における「ホ」「ヘ」「ト」「ワ」の方法)が認められています。それぞれ特徴が異なるため、利用するサービスによって採用されている方式が異なります。

① 本人確認書類の画像と本人の顔写真を照合する方法

これは、犯収法の条文で「ホ」方式と呼ばれる、現在最も広く普及しているeKYCの手法です。

やり方:

- ユーザーが、スマートフォンのカメラで本人確認書類(運転免許証など)を撮影します。この際、書類の厚みがわかるように斜めからも撮影を求められることがあります。

- 次に、スマートフォンのインカメラで自分自身の顔を撮影します。多くの場合、前述のライブネス判定のため、画面の指示に従って顔を動かすなどのアクションが必要です。

- 事業者は、送られてきた「本人確認書類の画像」と「本人の顔写真」を照合し、同一人物であることを確認します。

特徴:

特別なアプリや機器が不要で、スマートフォンさえあれば誰でも手軽に利用できるのが最大のメリットです。多くのユーザーにとって直感的でわかりやすいため、幅広いサービスで採用されています。

② 本人確認書類のICチップ情報と本人の顔写真を照合する方法

犯収法の「ヘ」方式に該当する方法で、よりセキュリティレベルが高い手法です。

やり方:

- ユーザーは、運転免許証やマイナンバーカードに内蔵されているICチップの情報を、スマートフォンのNFC(近距離無線通信)機能を使って読み取ります。読み取りの際には、カード作成時に設定した暗証番号の入力が必要です。

- ICチップ情報の読み取り後、本人の顔写真を撮影します。

- 事業者は、偽造が極めて困難なICチップから取得した公的な情報と、撮影された顔写真を照合して本人確認を行います。

特徴:

ICチップ内のデジタル情報を直接利用するため、券面の偽造や改ざんのリスクがなく、極めて信頼性が高いのが特徴です。暗証番号の入力が必要なため、「ホ」方式に比べるとやや手間がかかりますが、その分セキュリティは格段に向上します。

③ 公的個人認証サービス(JPKI)を利用する方法

犯収法の「ワ」方式と呼ばれる、マイナンバーカードの電子証明書を利用した方法です。

やり方:

- ユーザーは、スマートフォンのNFC機能でマイナンバーカードを読み取ります。

- マイナンバーカード交付時に設定した「署名用電子証明書」のパスワード(6〜16桁の英数字)を入力します。

- パスワードが認証されると、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が管理する公的個人認証サービス(JPKI)を通じて、本人の電子署名が付与され、本人確認が完了します。

特徴:

この方法の最大のメリットは、顔写真を撮影する必要がないことです。マイナンバーカードとパスワードさえあれば手続きが完了するため、非常にスムーズです。電子署名を用いるため、セキュリティレベルは極めて高いです。マイナポータルへのログインやe-Tax(国税電子申告)などでも利用されている信頼性の高い仕組みです。

④ 銀行などへの情報照会を通じて本人確認を行う方法

犯収法の「ト」方式に該当し、顧客がすでに本人確認を済ませている他の金融機関などの情報を活用する方法です。

やり方:

- ユーザーは、自分が利用している銀行やクレジットカード会社などを選択し、そのサービスへのログイン情報を入力するなどして、事業者への情報連携を許可します。

- 事業者は、ユーザーの許可に基づき、連携先の銀行などにAPI(Application Programming Interface)を通じて照会を行います。

- 連携先の銀行などから「本人確認済み」である旨の回答を受け取ることで、本人確認が完了します。

特徴:

ユーザーにとっては、新たに本人確認書類を撮影したり、情報を入力したりする必要がなく、最も手間のかからない方法と言えます。既存の信頼された情報を再利用する、非常に効率的な仕組みです。

| eKYCの方式 | 必要なもの | ユーザーの手間 | セキュリティレベル |

|---|---|---|---|

| ホ(写真撮影) | スマートフォン、本人確認書類 | 少ない | 中〜高 |

| ヘ(ICチップ+顔写真) | NFC対応スマホ、ICチップ付き書類、暗証番号 | やや多い | 非常に高い |

| ワ(JPKI) | マイナンバーカード、署名用電子証明書パスワード | 少ない(パスワード記憶時) | 非常に高い |

| ト(既存口座連携) | 対象の銀行口座やサービスアカウント | 非常に少ない | 高い |

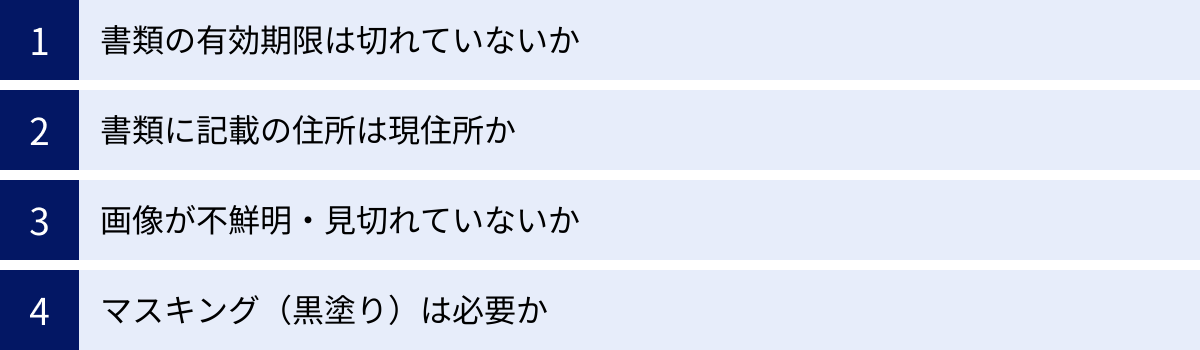

本人確認書類を提出する際の4つの注意点

本人確認の手続きは、少しの不注意で承認されず、再提出を求められてしまうことがあります。特に、スピーディさが魅力のオンライン本人確認(eKYC)では、ささいなミスでかえって時間がかかってしまうことも少なくありません。スムーズに手続きを完了させるために、書類を提出する前に必ず確認しておきたい4つの重要な注意点を解説します。

① 書類の有効期限は切れていないか

これは最も基本的かつ重要なチェック項目です。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど、多くの本人確認書類には有効期限が定められています。有効期限が切れた書類は、公的な身分証明書としての効力を失っているため、本人確認には使用できません。

なぜ重要か?

有効期限は、その書類に記載された情報が最新であることを保証する期間です。例えば、運転免許証は定期的な更新時に視力検査や講習が行われ、ドライバーとしての適性が再確認されます。期限が切れているということは、その確認が行われていない状態を意味し、証明書としての信頼性が担保されないのです。

確認すべきポイント:

- 運転免許証: 券面中央下部にある「有効期間の末日」の日付を確認しましょう。

- マイナンバーカード: 表面の「有効期限」欄に、カード自体の有効期限と、電子証明書の有効期限が記載されています。両方が有効であるかを確認します。

- パスポート: 顔写真ページの「有効期間満了日/Date of expiry」を確認します。

もし手元の書類の有効期限が切れている場合は、その書類は使えません。各種更新手続きを先に行うか、他の有効な本人確認書類を用意する必要があります。

② 書類に記載の住所は現住所か

本人確認書類に記載されている住所と、現在お住まいの住所が一致しているかどうかも、必ず確認が必要です。事業者は、申込者が「現在どこに住んでいるか」を正確に把握する必要があるため、古い住所のままの書類は受け付けられません。

なぜ重要か?

特に郵送を伴う手続きの場合、書類や商品を送付する際の宛先となるため、現住所の確認は不可欠です。また、犯罪収益移転防止法では、現住所を含む本人特定事項の確認が義務付けられています。住所が異なっていると、なりすましの疑いや、虚偽申告と判断されてしまう可能性があります。

よくあるケース:

- 引っ越しをした後、運転免許証の裏面の住所変更手続きを忘れている。

- 結婚などで姓が変わり、本人確認書類の名義変更が済んでいない。(住所と同様に氏名も最新の情報である必要があります)

対処法:

- 運転免許証の場合: 新住所を管轄する警察署や運転免許センターで、速やかに住所変更の手続きを行い、裏面に新住所を記載してもらいましょう。

- マイナンバーカードの場合: 転居先の市区町村役場で転入届を提出する際に、必ずマイナンバーカードを持参し、住所変更の手続きを行います。

- すぐに変更手続きができない場合: 手続きによっては、住所変更前の本人確認書類と、現住所が記載された「補助書類」(発行から3ヶ月以内の公共料金の領収書や住民票の写しなど)をセットで提出することで認められる場合があります。ただし、この対応は事業者によって異なるため、事前にルールを確認することが重要です。

③ 画像が不鮮明・見切れていないか

これは、オンライン本人確認(eKYC)で特に多い不備の原因です。提出する本人確認書類の画像が、AIや目視による確認に耐えうる品質であることが求められます。

なぜ重要か?

画像が不鮮明だと、OCRが氏名や住所などの文字情報を正確に読み取れなかったり、顔認証システムが券面の顔写真と本人の顔を正しく照合できなかったりします。また、偽造防止のために施されているホログラムや微細な印刷が確認できないと、書類の真贋判定ができず、不正な書類と見なされてしまう可能性があります。

具体的なNG例:

- ピントが合っておらず、全体的にぼやけている。

- 室内の照明やカメラのフラッシュが反射して、文字や顔写真の一部が白飛びしている。

- 書類を持つ指が、氏名や生年月日などの重要な情報にかぶさっている。

- 書類の四隅が画角に収まっておらず、一部が切れている。

- 暗い場所で撮影したため、画像が暗すぎて判読できない。

撮影のコツ:

- 明るい場所で撮影する: 昼間の自然光が入る窓際などが理想的です。夜間であれば、部屋の照明を明るくし、真上から光が当たるようにしましょう。

- 平らな机の上に置く: 書類を手で持って撮影すると手ブレしやすくなります。無地の背景の机などの上に置いて、真上から撮影すると安定します。

- 光の反射に注意する: 照明が直接反射しないように、少し角度を変えて撮影してみましょう。フラッシュはオフにするのが基本です。

- 全体が収まるように: 書類の四隅がすべてフレーム内に収まるように、少し引いて撮影します。

- 撮影後に確認する: 送信する前に、撮影した画像をピンチアウト(拡大)して、文字がはっきりと読めるか、指などが写り込んでいないかを必ず確認しましょう。

④ マスキング(黒塗り)は必要か

提出する書類の種類によっては、特定の情報を隠す「マスキング」が求められる場合があります。これは主に、個人情報保護の観点や法律上の要請によるものです。

なぜ重要か?

代表的な例が、健康保険証です。2020年10月1日に施行された改正健康保険法により、事業者が本人確認の目的で、被保険者証の「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」を収集することが原則として禁止されました(告知要求制限)。これは、これらの情報が個人の医療情報に繋がる機微な情報であるためです。そのため、健康保険証の画像を提出する際は、これらの箇所を付箋や紙で隠したり、画像編集アプリで塗りつぶしたりして提出する必要があります。

注意点:

- 事業者の指示を必ず確認する: マスキングが必要な箇所や方法は、事業者によって細かく指定されている場合があります。ウェブサイトの注意書きをよく読み、指示に従いましょう。

- 隠しすぎに注意: 必要なマスキングを怠ると承認されませんが、逆に氏名や住所、生年月日といった、本人確認に必要な情報まで隠してしまうと、 ebenfalls不備となります。どこを隠し、どこを見せるべきかを正確に把握することが大切です。

- マイナンバーカードの取り扱い: マイナンバーカードを提出する場合、裏面に記載されている12桁の個人番号(マイナンバー)は、税や社会保障などの法律で定められた手続き以外での収集が禁止されています。事業者の指示によっては、裏面の個人番号部分のマスキングを求められることがあります。

これらの4つの注意点を事前にしっかりと確認し、不備のない状態で書類を提出することが、スムーズで迅速な本人確認への一番の近道です。

本人確認書類がない場合の対処法

「急に本人確認が必要になったけれど、手元に運転免許証もマイナンバーカードもない…」そんな状況に陥ってしまうこともあるかもしれません。有効な本人確認書類を持っていない場合でも、諦める必要はありません。ここでは、そのような場合の具体的な対処法を2つ紹介します。

役所で住民票の写しや戸籍謄本を取得する

手元に顔写真付きの身分証明書がない場合、まず検討したいのが、公的機関が発行する証明書類を取得することです。その代表格が「住民票の写し」や「戸籍謄本・抄本」です。

住民票の写し:

これは、現在住んでいる市区町村に住民登録があることを公的に証明する書類です。氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記載されています。

- 取得方法:

- 市区町村の役所窓口: 最も確実な方法です。備え付けの請求書に必要事項を記入し、窓口で手数料(通常300円前後)を支払えば即日交付されます。その際、窓口で本人確認(健康保険証など)を求められる場合があります。

- 郵送請求: 役所のウェブサイトから請求書をダウンロードし、手数料分の定額小為替と返信用封筒を同封して郵送で請求することも可能です。ただし、手元に届くまで1週間〜10日ほどかかります。

- コンビニ交付サービス: マイナンバーカードを持っていれば、全国の主要なコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で、早朝から深夜まで取得できます。最も手軽でスピーディな方法です。

- 注意点:

- 事業者から提出を求められる際、「発行から3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」といった有効期間が定められていることがほとんどです。

- 顔写真がないため、住民票の写し単体では本人確認書類として認められないケースが多いです。通常は、健康保険証や年金手帳など、別の書類と組み合わせて「2点の提出」が必要になります。

- 提出先によっては「マイナンバー(個人番号)の記載がないもの」と指定されることがあるため、取得時に注意が必要です。

戸籍謄本・抄本:

これは、個人の出生から死亡までの身分関係(出生、婚姻、離婚、親子関係など)を記録・公証するものです。

- 取得方法: 本籍地のある市区町村役場でのみ取得できます。現住所の役所では取得できないため注意が必要です。遠方の場合は郵送で請求することになります。

- 注意点: 戸籍謄本は主に身分関係の証明に使われ、現住所は記載されていません。そのため、本人確認においては、住民票の写しなどと組み合わせて補助的に使われることが一般的です。

これらの書類を取得することで、顔写真付きの証明書がない場合でも、多くの場合で本人確認の条件を満たすことが可能になります。

マイナンバーカードを申請する

上記は当面の対処法ですが、今後のために最もおすすめしたい根本的な解決策が、マイナンバーカードを申請・取得することです。一度作っておけば、様々な場面で最強の本人確認書類として機能し、手続きが格段にスムーズになります。

マイナンバーカードのメリット:

- 高い本人証明能力: 顔写真付きの公的な身分証明書であり、偽造防止のICチップも搭載されているため、これ1枚でほとんどの本人確認が完了します。運転免許証を持っていない方にとっては、最も信頼性の高い身分証となります。

- オンライン手続きに強い: ICチップの読み取り機能を使えば、eKYCの中でも特にセキュリティレベルの高い「ヘ方式(ICチップ読み取り)」や「ワ方式(公的個人認証)」を利用できます。これにより、オンラインでの口座開設や行政手続きが非常に安全かつ迅速に行えます。

- 行政サービスの利用: コンビニでの住民票取得や、確定申告(e-Tax)、マイナポータルを通じた各種行政手続きなど、活用の幅が広がっています。

- 健康保険証としての利用: 事前に登録手続きを行えば、健康保険証としても利用でき、カード類を一枚にまとめることができます。

申請方法:

マイナンバーカードの申請は非常に簡単で、主に以下の4つの方法があります。

- スマートフォンによる申請: 交付申請用のQRコード(通知カードや個人番号通知書に記載)を読み取り、ウェブサイトの指示に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

- パソコンによる申請: 申請用ウェブサイトにアクセスし、必要事項と顔写真データをアップロードします。

- 証明写真機からの申請: 申請機能に対応しているまちなかの証明写真機で、QRコードをかざして顔写真を撮影し、申請します。

- 郵送による申請: 個人番号カード交付申請書に必要事項を記入・顔写真を貼り付け、郵送します。

注意点:

マイナンバーカードの最大の注意点は、申請から交付までに時間がかかることです。通常、申請してから市区町村から交付通知書(はがき)が届くまで約1ヶ月から2ヶ月程度を要します。そのため、今すぐ本人確認が必要な場合には間に合いません。しかし、将来的な利便性を考えれば、時間のある時に申請しておくことを強く推奨します。

【事業者向け】オンライン本人確認(eKYC)のメリット・デメリット

顧客との非対面での接点が増加する現代において、オンラインで本人確認を完結できるeKYCは、多くの事業者にとって無視できない重要なテクノロジーとなっています。導入を検討するにあたり、そのメリットとデメリットを正確に理解しておくことが成功の鍵となります。ここでは、事業者側とユーザー側、双方の視点からeKYCの利点を整理し、導入時の課題についても解説します。

事業者側のメリット

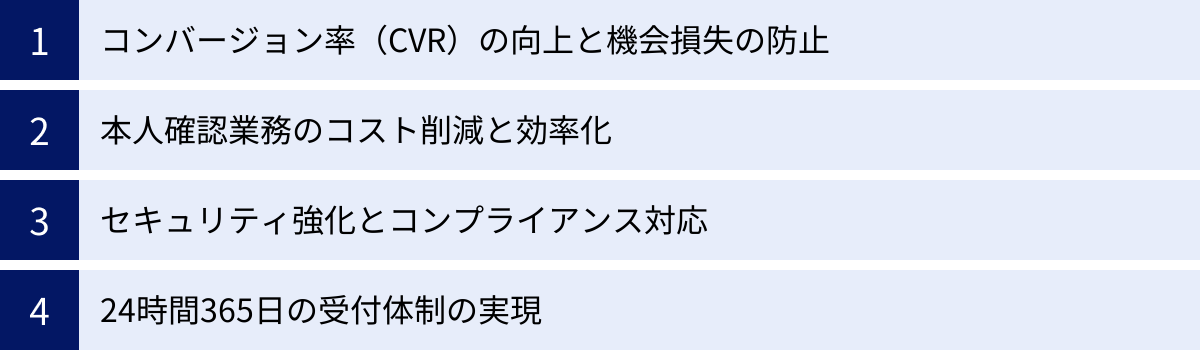

eKYCの導入は、事業者に多岐にわたる恩恵をもたらします。これらは単なる業務効率化に留まらず、事業成長の根幹に関わる重要なメリットです。

- コンバージョン率(CVR)の向上と機会損失の防止

最も大きなメリットは、顧客獲得における「カゴ落ち」を劇的に改善できる点です。従来の郵送による本人確認では、申込からサービス利用開始までに数日〜数週間のタイムラグがありました。この待ち時間や書類準備の煩雑さが原因で、ユーザーは興味を失い、申し込みを途中で断念してしまうケース(離脱)が非常に多かったのです。

eKYCを導入すれば、ユーザーは「サービスを使いたい」と思ったその瞬間に、スマートフォン一つで手続きを最短数分で完了できます。このシームレスな体験は、本人確認という最も離脱しやすいハードルを解消し、申込完了率、すなわちコンバージョン率を大幅に向上させます。これは、売上や顧客基盤の拡大に直接的に貢献する、極めて強力なメリットです。 - 本人確認業務のコスト削減と効率化

郵送での本人確認には、申込書や返信用封筒の印刷・郵送コスト、送られてきた書類を開封・チェック・保管するための人件費や物理的な保管スペースなど、目に見えるコストと見えないコストの両方が発生していました。

eKYCはこれらのプロセスをデジタル化・自動化します。郵送費はゼロになり、AIによる画像認識や真贋判定によって確認作業の大部分を自動化できるため、担当者の業務負荷が大幅に軽減されます。これにより、人件費の削減や、より付加価値の高い業務へのリソース再配分が可能になります。 - セキュリティ強化とコンプライアンス対応

犯罪収益移転防止法などの法律は、社会情勢の変化に応じて年々厳格化されています。eKYCサービスは、これらの法規制に準拠した形で設計されています。

AIを用いた高度な顔認証やライブネス判定、ICチップ情報の読み取りといった技術は、人間の目視だけでは見抜きにくい精巧な偽造書類やなりすましを高い精度で検知します。これにより、不正利用のリスクを低減し、企業のレピュテーションを守ることができます。また、法改正があった場合でも、eKYCサービス提供事業者が迅速に対応するため、自社で専門的な知識を常にアップデートし続ける負担を軽減できるという利点もあります。 - 24時間365日の受付体制の実現

eKYCはシステムによって自動で処理されるため、人間が介在する窓口業務とは異なり、24時間365日、常に申込を受け付けることが可能です。ユーザーは深夜や早朝、休日でも、自身のライフスタイルに合わせて好きな時に手続きを行えます。これにより、営業時間外の申込を取りこぼすといった機会損失を防ぎ、顧客満足度を向上させることができます。

ユーザー側のメリット

事業者側のメリットは、そのままユーザー側の利便性向上に繋がります。

- 圧倒的なスピードと利便性

ユーザーにとって最大のメリットは、「いつでも、どこでも、すぐに」手続きが完了することです。わざわざ店舗に出向いたり、書類をコピーしてポストに投函したりする必要は一切ありません。自宅のソファでも、移動中の電車内でも、スマートフォンさえあれば思い立った時にサービス利用を開始できます。 - 手続きの手間の削減

申込書への手書き記入や、本人確認書類のコピーといった物理的な手間がなくなります。特にOCR機能付きのeKYCであれば、書類から読み取った情報が自動で入力フォームに反映されるため、入力ミスもなくなり、さらにスムーズに手続きが進みます。

デメリット

多くのメリットがある一方で、eKYC導入にはいくつかの課題や注意点も存在します。

- 導入・運用コストの発生

高機能なeKYCシステムを自社開発するのは現実的ではなく、多くの場合、専門のサービス提供事業者が提供するSaaS(Software as a Service)を利用することになります。その際には、初期導入費用や、月額の基本料金、本人確認1件あたりの従量課金といったランニングコストが発生します。これらのコストと、導入によって得られるCVR向上やコスト削減効果とを比較検討する必要があります。 - 既存システムとの連携

eKYCを導入するには、自社の顧客管理システム(CRM)や申込フォーム、業務フローなど、既存のシステムとの連携が必要になる場合があります。API連携など、一定のシステム開発や改修が必要になるケースもあり、そのための開発リソースや期間を考慮しなければなりません。 - デジタルデバイドへの対応

eKYCはスマートフォンやPCの利用が前提となります。そのため、スマートフォンを持たない、あるいは操作に不慣れな高齢者層など、一部のユーザーにとっては利用のハードルが高くなる可能性があります。ターゲットとする顧客層によっては、eKYCだけでなく、従来の郵送や対面といった本人確認方法も並行して提供し、全てのユーザーが離脱しないような配慮が求められる場合があります。

これらのメリット・デメリットを総合的に評価し、自社の事業戦略や顧客層に合ったeKYCの導入形態を検討することが重要です。

【事業者向け】おすすめのオンライン本人確認(eKYC)サービス4選

eKYCの導入を検討する際、どのサービスを選べば良いか迷うかもしれません。ここでは、国内で実績があり、多くの企業に利用されている代表的なオンライン本人確認(eKYC)サービスを4つ紹介します。各サービスはそれぞれに特徴や強みがあるため、自社のニーズに最も合ったものを選ぶ際の参考にしてください。

eKYCサービス選定のポイント

選定にあたっては、以下の点を比較検討することが重要です。

- 対応している本人確認手法: 自社の顧客層や求めるセキュリティレベルに合わせて、「ホ(写真撮影)」「ヘ(ICチップ)」「ワ(JPKI)」など、どの手法に対応しているか。

- UI/UXの分かりやすさ: ユーザーが途中で迷わず、スムーズに操作を完了できるか。

- セキュリティと信頼性: 金融機関での導入実績など、信頼性の高さは重要な指標です。

- 料金体系: 初期費用、月額費用、従量課金のバランスが自社の事業規模に合っているか。

- サポート体制: 導入時のサポートや、運用開始後のトラブル対応は手厚いか。

| サービス名(提供会社) | 主な特徴 | 対応するeKYC方式(代表例) | 料金体系(概要) |

|---|---|---|---|

| TRUSTDOCK (株式会社トラスト・ドック) | 国内導入社数No.1を謳うeKYC専門企業。あらゆる本人確認手法を網羅し、API連携が豊富。 | ホ, ヘ, ワ, トなど犯収法に準拠したあらゆる手法。郵送や対面業務のBPOも提供。 | 要問い合わせ(従量課金と月額固定の組み合わせなど、柔軟なプランを提供) |

| GMOサイン (GMOグローバルサイン株式会社) | 電子契約サービスにeKYC機能を統合。契約締結と本人確認をワンストップで実現。 | ホ(顔写真撮影), ワ(公的個人認証) | 月額8,800円(税込)からの「契約印&実印プラン」などに含まれる。送信料は別途。 |

| LIQUID eKYC (株式会社Liquid) | AI画像解析と生体認証技術に強み。金融機関を中心に豊富な導入実績。世界的な生体認証技術コンテストで高い評価。 | ホ(顔写真撮影), ヘ(ICチップ読み取り) | 要問い合わせ |

| ProTech ID Checker (株式会社ショーケース) | Webサイトの入力フォーム最適化(EFO)で培ったノウハウを活かしたUI/UXが強み。離脱率改善に特化。 | ホ(顔写真撮影) | 要問い合わせ(初期費用+月額費用) |

① 株式会社トラスト・ドック「TRUSTDOCK」

TRUSTDOCKは、日本で初めてeKYCソリューションを提供開始した、この分野のパイオニアでありリーディングカンパニーです。最大の強みは、その圧倒的な網羅性です。犯収法で定められた「ホ」「ヘ」「ワ」「ト」の各方式はもちろん、公的身分証以外の書類確認や、郵送確認、登記簿謄本の取得代行まで、デジタルからアナログまであらゆる本人確認・身元確認の業務をAPI一つで利用できるプラットフォームを提供しています。

また、AIによる自動判定だけでなく、専門のオペレーターによる24時間365日の目視確認体制を敷いており、機械と人間のハイブリッドなチェックによって高い精度と安全性を両立しています。金融、通信、人材、マッチングアプリなど、業種を問わず幅広い導入実績があり、どのような本人確認ニーズにも柔軟に対応できるのが魅力です。

参照:株式会社トラスト・ドック 公式サイト

② GMOグローバルサイン株式会社「GMOサイン」

GMOサインは、電子契約市場で高いシェアを誇る電子契約サービスです。その特徴は、電子契約のプロセスにeKYCがシームレスに組み込まれている点です。例えば、高額な取引や業務委託契約など、契約相手の本人性を厳格に確認する必要がある場合に、契約書への署名と同時にeKYCによる本人確認を実施できます。

これにより、「契約」と「本人確認」という二つの手続きを分断することなく、ワンストップで完結させることが可能です。特に、不動産契約や金融商品の申し込みなど、厳格な本人確認が求められる契約シーンでの活用に適しています。料金体系も電子契約サービスのプランに含まれる形で提供されており、コストパフォーマンスに優れています。

参照:GMOサイン 公式サイト

③ 株式会社Liquid「LIQUID eKYC」

LIQUID eKYCは、生体認証・画像処理技術に大きな強みを持つサービスです。AIによる高精度な画像解析技術を駆使し、スマートフォンのカメラで撮影された本人確認書類の真贋判定や、顔認証の精度で高い評価を得ています。特に、写真や動画によるなりすましを防ぐ「ライブネス判定」の技術は、世界的なコンテストでも認められるレベルにあります。

その信頼性の高さから、メガバンクやネット証券、暗号資産交換業者といった、特にセキュリティ要件の厳しい金融機関での導入実績が豊富です。セキュリティを最優先事項と考える事業者にとって、非常に有力な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社Liquid 公式サイト

④ 株式会社ショーケース「ProTech ID Checker」

ProTech ID Checkerは、Webサイトのコンバージョン改善を支援してきた株式会社ショーケースが提供するeKYCサービスです。同社が長年培ってきた入力フォーム最適化(EFO)のノウハウが、eKYCのUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)に最大限に活かされているのが最大の特徴です。

ユーザーがどこでつまずきやすいかを熟知しており、入力中の離脱を防ぐための様々な工夫が凝らされています。例えば、リアルタイムでの入力補助や、エラー表示の分かりやすさなど、徹底してユーザー目線で設計されています。「eKYCを導入したいが、ITに不慣れなユーザーの離脱が心配」といった課題を持つ事業者にとって、最適なソリューションの一つです。

参照:株式会社ショーケース 公式サイト

まとめ

この記事では、「本人確認」という、現代社会における信頼の基盤となる仕組みについて、その定義から必要性、具体的な方法、注意点に至るまでを多角的に解説してきました。

本人確認は、単なる面倒な手続きではありません。マネー・ローンダリングやなりすましといった犯罪から私たち自身と社会全体を守り、安全で公正な経済活動を維持するための不可欠なセーフティネットです。金融機関の口座開設や携帯電話の契約など、法律(犯罪収益移転防止法など)によって厳格に義務付けられている場面も数多く存在します。

手続きをスムーズに進めるためには、

- 運転免許証やマイナンバーカードといった、1点で認められる顔写真付きの書類を用意すること。

- 書類の有効期限が切れていないか、記載されている住所が現住所と一致しているかを事前に確認すること。

- オンラインで画像を提出する際は、鮮明で、見切れや光の反射がないように撮影すること。

が重要です。

そして、近年の本人確認の主流は、間違いなくオンラインで完結する「eKYC」へとシフトしています。スマートフォン一つで、いつでもどこでも、最短数分で手続きを完了できるeKYCの登場は、ユーザーの利便性を飛躍的に向上させました。事業者にとっても、顧客の離脱防止、コスト削減、セキュリティ強化といった多大なメリットをもたらす、強力なツールとなっています。

eKYCには、写真撮影をベースにした手軽な方法から、ICチップや公的個人認証(JPKI)を利用した極めてセキュアな方法まで、複数のパターンがあります。それぞれの特性を理解し、利用するサービスや目的に応じて最適な方法が提供されています。

本人確認の仕組みを正しく理解することは、各種サービスを円滑に利用する上で役立つだけでなく、なぜこのような手続きが必要なのかという社会的背景への理解を深めることにも繋がります。この記事が、皆さまの本人確認に関する疑問を解消し、より安全で便利なデジタルライフを送るための一助となれば幸いです。