近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速やテレワークの普及に伴い、契約業務のあり方が大きく変化しています。従来、紙の書類に署名・押印し、郵送でやり取りしていた契約プロセスは、オンラインで完結する「電子契約」へと急速にシフトしています。この電子契約の信頼性と安全性を根幹で支える技術が「電子署名」です。

しかし、「電子署名」「電子サイン」「電子印鑑」といった類似用語が混在しており、それぞれの違いや法的な位置づけを正確に理解できている方は少ないかもしれません。

本記事では、電子署名の基本的な概念から、電子サインとの違い、法的効力の根拠となる法律、そしてそれを実現する技術的な仕組みまでを網羅的に解説します。さらに、電子署名導入のメリット・デメリット、自社に最適なサービスの選び方、主要な電子署名サービスまでを徹底的に比較・紹介します。

この記事を読めば、電子署名に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って電子契約の導入を検討できるようになるでしょう。

目次

電子署名とは

電子署名とは、電子文書に対して行われる署名であり、紙の文書における「署名」や「押印」に相当する役割を果たすものです。これは単に印影を画像化した「電子印鑑」とは全く異なり、高度な暗号技術を用いて「誰が」「何を」承認したのかを法的に証明する仕組みです。

電子契約が法的な効力を持つためには、その契約書が「本人の意思によって作成され、かつ、作成後に改ざんされていないこと」を証明する必要があります。電子署名は、まさにこの2つの重要な要件を担保するために不可欠な技術です。

具体的には、「電子証明書」と「タイムスタンプ」という技術を組み合わせることで、紙の契約書と同等、あるいはそれ以上の証明力を実現します。テレワークの普及や業務効率化の要請が高まる現代のビジネスシーンにおいて、電子署名は契約業務のデジタル化を支える根幹技術として、その重要性を増しています。

電子署名が持つ重要な役割

電子署名が契約において果たす役割は、大きく分けて「本人性の証明」と「非改ざん性の証明」の2つです。これらは、紙の契約書における署名・押印が担ってきた役割を、デジタルの世界で再現し、さらに強化するものです。

本人であることの証明(本人性)

本人性の証明とは、その電子文書が間違いなく本人によって作成・承認されたことを証明する役割です。

紙の契約書では、自筆の署名や実印の押印によって「この契約書の内容に同意したのは、この人物である」ということを示します。電子署名では、この役割を「電子証明書」を用いて実現します。

電子証明書は、信頼できる第三者機関である「認証局(CA:Certificate Authority)」が発行する、いわばデジタルの身分証明書です。この電子証明書には、署名者の氏名や所属、メールアドレスといった情報と、その人だけが持つ「鍵」の情報が紐づけられています。

契約時に電子署名を行うと、この電子証明書の情報が文書に付与されます。文書を受け取った相手は、付与された電子証明書を確認することで、「この文書に署名したのは、間違いなくAさん本人である」と客観的に検証できます。

このように、電子署名は第三者機関のお墨付きである電子証明書を利用することで、署名者が誰であるかを明確にし、契約の当事者を特定するという極めて重要な役割を担っています。これにより、「なりすまし」による不正な契約締結を防ぎ、安全な取引を実現します。

内容が改ざんされていないことの証明(非改ざん性)

非改ざん性の証明とは、署名が行われた時点から、その電子文書の内容が一切変更されていないことを証明する役割です。

紙の契約書では、契印や割印、あるいは改ざん防止用紙などを用いることで、後から内容が不正に書き換えられることを防ぎます。電子署名では、この役割を「ハッシュ関数」と「タイムスタンプ」という技術で実現します。

まず、電子署名を行う際に、契約書データ全体から「ハッシュ値」と呼ばれるユニークな文字列が生成されます。ハッシュ値は、文書の内容が1文字でも異なると全く別の値になるという特徴を持っています。このハッシュ値を、署名者本人しか持たない「秘密鍵」で暗号化し、電子署名として文書に付与します。

文書を受け取った側は、文書データから再度ハッシュ値を計算し、電子署名に含まれる暗号化されたハッシュ値を「公開鍵」で復号して得られるハッシュ値と比較します。この2つのハッシュ値が一致すれば、文書が署名時から改ざんされていないことが証明されます。

さらに、「いつ」署名が行われ、その時刻以降に改ざんされていないことを証明するのが「タイムスタンプ」です。信頼できる第三者機関である「時刻認証局(TSA:Time-Stamping Authority)」が発行するタイムスタンプを電子署名と同時に付与することで、「2023年10月26日15時30分時点では、この内容の文書が存在し、それ以降は変更されていない」ということを客観的に証明できます。

このように、電子署名はハッシュ技術とタイムスタンプを組み合わせることで、文書の完全性(インテグリティ)を保証し、契約内容の信頼性を担保するという、もう一つの重要な役割を果たしているのです。

電子署名と電子サイン・電子印鑑の違い

電子契約について調べる中で、「電子署名」「電子サイン」「電子印鑑」「デジタル署名」といった言葉を目にすることが多いでしょう。これらは混同されがちですが、それぞれ意味や法的効力が異なります。ここでは、それぞれの違いを明確に解説します。

電子サインとの違い

「電子サイン」は、電子的な手段を用いて行われる署名行為全般を指す広義の言葉です。一方で、「電子署名」は、電子サインの中でも特に、暗号技術などを用いて本人性と非改ざん性を担保し、法的な要件を満たすものを指します。

つまり、電子署名は電子サインの一種であり、その中で最も証明力が高いカテゴリに位置すると理解すると分かりやすいでしょう。

電子サインには、様々なレベルのものが含まれます。

- メール本文での同意表明: 「上記内容に同意します」と返信する。

- Webフォームのチェックボックス: 利用規約などの同意チェックボックスにチェックを入れる。

- タブレット端末への手書きサイン: 宅配便の受け取り時などに行うサイン。

- ID/パスワードによるログイン: 特定のシステムにログインして操作を完了させる。

これらの行為も、広義では「電子サイン」に該当します。契約の成立を示す証拠にはなり得ますが、「誰が」「いつ」同意したのかを厳密に証明する力は弱く、なりすましや改ざんのリスクが伴います。

それに対し、電子署名は前述の通り、電子証明書やタイムスタンプといった技術的措置によって、本人であること(本人性)と、内容が改ざんされていないこと(非改ざん性)を高いレベルで証明できます。特に、日本の「電子署名法」が定める要件を満たす電子署名は、手書きの署名や押印と同等の法的効力が認められています。

したがって、重要な契約書や法的な証拠力が求められる文書には、一般的な電子サインではなく、厳格な電子署名を利用することが不可欠です。

電子印鑑との違い

「電子印鑑」とは、一般的に印影(ハンコの跡)をスキャナで読み取ったり、ソフトウェアで作成したりして画像データ化したものを指します。これをWordやExcel、PDFなどの電子文書に貼り付けて使用します。

見た目は通常の押印に似ているため、社内での稟議書や確認書など、簡易的な用途で広く使われています。しかし、印影の画像データのみの電子印鑑には、法的な証明力はほとんどありません。

その理由は明確です。

- 本人性の証明が困難: 印影データは簡単にコピー&ペーストできるため、誰でも他人の印鑑を勝手に使用できてしまいます。誰がその印鑑を押したのかを特定する手段がありません。

- 非改ざん性の証明が不可能: 電子印鑑を貼り付けた後でも、文書の内容を簡単に書き換えることができてしまいます。押印された時点から文書が改ざんされていないことを証明する仕組みがありません。

このように、単なる画像データである電子印鑑は、紙の印鑑が持つ「本人証明」と「意思表示」の役割をデジタル上で果たすことができません。

ただし、近年では電子署名の技術と電子印鑑を組み合わせたサービスも登場しています。これは、電子印鑑をクリックして押印する操作を行うと、その裏側で電子署名が付与されるという仕組みです。この場合、証明力の源泉はあくまで電子署名技術にあり、電子印鑑はユーザーにとって直感的なインターフェースの役割を果たしているにすぎません。

見た目が似ていても、その裏側に電子署名による本人性・非改ざん性の担保があるかどうかが、法的な有効性を判断する上での決定的な違いとなります。

デジタル署名との違い

「電子署名」と「デジタル署名(Digital Signature)」は、しばしば同じ意味で使われることがありますが、厳密には異なる概念です。

- デジタル署名: 電子署名の安全性と信頼性を実現するための「技術」そのものを指します。具体的には、前述した「公開鍵暗号方式」や「ハッシュ関数」といった暗号技術の仕組みを指す言葉です。これは、あくまで技術的な側面に着目した用語です。

- 電子署名: デジタル署名という技術を用いて、法的な要件を満たすように構成された「行為」や「制度」、「仕組み」全体を指します。日本の電子署名法のように、法律で定義され、法的な効力が認められるのは「電子署名」です。

言い換えるなら、デジタル署名は「エンジン」や「部品」であり、電子署名はそれらの部品を組み合わせて作られた「自動車」に例えられます。私たちは自動車(電子署名)を利用して目的地(契約締結)へ向かいますが、その内部ではエンジン(デジタル署名)が動いています。

したがって、技術的な文脈ではデジタル署名という言葉が使われることもありますが、契約や法律の文脈では「電子署名」という言葉を使うのが一般的です。ユーザーとして電子契約サービスを利用する際には、両者をほぼ同義と捉えても大きな支障はありませんが、この違いを理解しておくと、電子署名の本質をより深く把握できます。

それぞれの違いが一目でわかる比較表

ここまでの内容をまとめると、以下の比較表のようになります。

| 項目 | 電子署名 | 電子サイン(広義) | 電子印鑑(印影のみ) | デジタル署名 |

|---|---|---|---|---|

| 定義 | 電子署名法等の法的要件を満たす、本人性と非改ざん性を担保する技術的措置。 | 電子的な手段で行われる署名や同意の意思表示全般を指す広い概念。 | 印影を画像データ化したもの。 | 電子署名を実現するための暗号技術(公開鍵暗号方式、ハッシュ関数など)。 |

| 法的効力 | 非常に高い(電子署名法により、手書きの署名や押印と同等と推定される) | 様々(証拠力はケースバイケース。証明力は弱いものが多い) | ほぼない(なりすましや改ざんが容易なため、単体では証明力がない) | 技術そのものであり、直接的な法的効力を持つ概念ではない。 |

| 本人性の証明 | 可能(電子証明書により厳格に証明) | 限定的(メールアドレスやIPアドレス等で推認する程度) | 困難(画像データの複製が容易なため) | 本人性の証明技術の根幹をなす。 |

| 非改ざん性の証明 | 可能(ハッシュ関数とタイムスタンプにより証明) | 困難(証明する仕組みがない場合が多い) | 不可能(文書の改変が容易) | 非改ざん性の証明技術の根幹をなす。 |

| 主な具体例 | クラウド型電子契約サービス(立会人型)、マイナンバーカードを利用した署名(当事者型) | メールの同意返信、Webフォームのチェックボックス、タブレットへの手書きサイン | WordやPDFに貼り付けた印影の画像 | 公開鍵暗号方式、ハッシュ関数 |

| 関係性 | 電子サインの中で最も証明力が高いもの。デジタル署名という技術を利用する。 | 電子署名を含む、最も広い概念。 | 電子署名と組み合わせて使われることもあるが、本質は異なる。 | 電子署名を実現するための基盤技術。 |

電子署名の法的効力

電子署名を利用して締結された契約が、なぜ法的に有効とされるのでしょうか。その根拠となるのが「電子署名法(正式名称:電子署名及び認証業務に関する法律)」です。この法律が、電子署名にどのような効力を与えているのかを正しく理解することは、安心して電子契約を導入するための第一歩です。

電子署名法で定められた効力

電子署名法の最も重要な条文が、第3条です。

(電磁的記録の真正な成立の推定)

第三条 電磁的記録であって、本人による電子署名(その者の署名、押印その他これらに類する行為に代わるものであって、公証人による認証その他これに類する制度がないものを除く。)が行われているもの(当該電子署名について認証業務(当該電子署名が本人によって行われたものであることを確認するために行われる審査、証明その他の役務の提供の業務をいう。)であって、主務省令で定める基準に適合するものが行われているものに限る。)は、真正に成立したものと推定する。(参照:e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」)

この条文は少し難解ですが、要点をまとめると「法律で定められた要件を満たす電子署名がなされた電子文書は、本人の意思に基づいて間違いなく作成されたもの(=真正に成立したもの)と法的に推定される」ということです。

これは、民事訴訟法第228条第4項で「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定められていることに対応しています。つまり、紙の文書における署名・押印と同等の法的効力(これを「推定効」と呼びます)を、電子署名にも認めているのです。

契約の有効性を裁判などで争う場合、まず「その契約書が本人の意思で作成された本物であること」を証明する必要があります。紙の契約書に本人の署名や押印があれば、この証明は比較的容易です。電子署名法第3条は、電子契約書についても同様の扱いを保証するものであり、電子署名が施された電子契約書は、訴訟においても強力な証拠能力を持つことになります。

電子署名が法的に有効になる2つの要件

では、どのような電子署名であれば、電子署名法第3条が定める「推定効」が認められるのでしょうか。その答えは、同法第2条第1項に定義されています。この条文では、「電子署名」と認められるために、以下の2つの要件を満たす必要があると定めています。

① 本人が作成したことを示す(本人性)

一つ目の要件は「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること」です。これを簡単に言うと、「その署名が、署名者本人によって行われたこと」を証明できるということです。これを「本人性」または「非冒用性」と呼びます。

具体的には、署名に用いる「鍵」などの情報が他人に盗まれたり、勝手に使われたりしないよう、本人が適切に管理していることが前提となります。例えば、マイナンバーカードのように本人しか持ち得ないICカードと、本人しか知り得ないパスワードを組み合わせることで、この本人性を担保します。

クラウド型の電子契約サービス(立会人型)の場合は、サービス事業者が利用者のメールアドレスや携帯電話番号(SMS認証)などを用いて本人確認を行うことで、この要件を満たす工夫をしています。

② 改変されていないことを確認できる(非改ざん性)

二つ目の要件は「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること」です。つまり、署名された電子文書が、後から書き換えられていないことを検証できるということです。これを「非改ざん性」または「完全性」と呼びます。

これは、前述した「ハッシュ関数」という暗号技術によって実現されます。署名された時点の文書から生成されたハッシュ値と、現在の文書から生成されるハッシュ値を比較することで、わずかな変更も検知できます。もし内容が改ざんされていれば、2つのハッシュ値は一致しないため、改ざんの事実がすぐに判明します。

これら「本人性」と「非改ざん性」の2つの要件を技術的に満たした措置だけが、電子署名法上の「電子署名」として認められ、結果として紙の署名・押印と同等の法的効力を持つことになるのです。

関連する法律(e-文書法・電子帳簿保存法)

電子署名の普及を後押ししている法律は、電子署名法だけではありません。「e-文書法」と「電子帳簿保存法」も、企業のペーパーレス化と電子契約の導入において重要な役割を果たしています。

- e-文書法(通称)

正式名称を「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」といいます。この法律は、これまで法律で紙での保存が義務付けられていた膨大な数の文書(契約書、請求書、領収書、議事録など)について、一定の要件を満たせば電子データ(スキャン文書や電子的に作成した文書)として保存することを容認するものです。

e-文書法が施行されたことで、多くの企業が契約書を電子データとして作成・保存する法的根拠を得ました。電子署名を利用して締結した電子契約書は、この法律の要件を満たす形で保存することができ、企業のペーパーレス化を大きく前進させました。 - 電子帳簿保存法(電帳法)

正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。この法律は、法人税や所得税、消費税などに関わる帳簿や書類(仕訳帳、総勘定元帳、請求書、領収書など)を、電子データで保存する際のルールを定めています。

特に、電子メールやクラウドサービスを介して受け取った請求書や契約書などの電子取引データは、2024年1月から電子データのまま保存することが全ての事業者で義務化されました。この改正により、電子契約で受け取った契約書を紙に印刷して保存することは認められなくなりました。電子署名サービスを利用して契約を締結し、そのシステム上で適切に保存・管理することは、この電子帳簿保存法の要件を満たす上でも非常に有効な手段となります。

このように、電子署名法が「電子契約の有効性」を、e-文書法が「幅広い文書の電子保存」を、そして電子帳簿保存法が「税務関連書類の電子保存ルール」を定めることで、三位一体となって日本社会のデジタル化とペーパーレス化を法的に支えているのです。

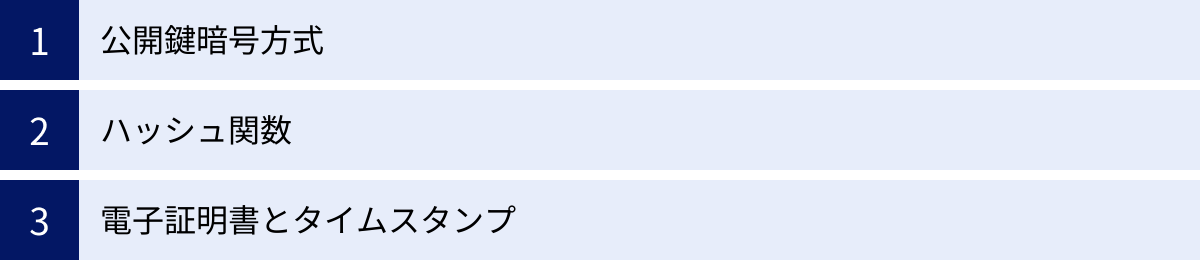

電子署名の仕組みをわかりやすく解説

電子署名がなぜ「本人であること」と「改ざんされていないこと」を証明できるのか。その背景には、高度な暗号技術に基づいた緻密な仕組みがあります。ここでは、電子署名の根幹をなす3つの重要な技術要素「公開鍵暗号方式」「ハッシュ関数」「電子証明書とタイムスタンプ」について、できるだけ分かりやすく解説します。

公開鍵暗号方式

公開鍵暗号方式は、電子署名における「本人性の証明」を実現するための核心的な技術です。この方式では、「秘密鍵」と「公開鍵」というペアになった2つの鍵を使用します。

- 秘密鍵 (Private Key):

名前の通り、本人だけが秘密に保管し、誰にも知られてはいけない鍵です。電子署名を行う際に、署名者本人がこの秘密鍵を使います。例えるなら、自分だけが持っている銀行の「暗証番号」や、実印そのもののような存在です。 - 公開鍵 (Public Key):

こちらは、誰にでも公開して良い鍵です。署名者(本人)は、この公開鍵を契約の相手方や第三者に広く配布します。この公開鍵は、ペアである秘密鍵で暗号化されたデータしか復号(元の状態に戻すこと)できません。例えるなら、銀行の「口座番号」や、印鑑証明書に登録された「印影」のようなものです。

電子署名では、この鍵のペアを以下のように使って本人性を証明します。

- 署名(暗号化): 署名者Aさんは、契約書の内容を要約したデータ(ハッシュ値、後述)を、自分だけが持つ秘密鍵で暗号化します。これが電子署名データとなります。

- 検証(復号): 契約書と電子署名データを受け取ったBさんは、Aさんから事前にもらっていたAさんの公開鍵を使って、電子署名データを復号します。

- 本人性の確認: もし、Aさんの公開鍵で正しく復号できれば、その電子署名データは「Aさんの秘密鍵でしか暗号化できない」ため、「この署名は間違いなくAさん本人が行ったものである」と証明できるわけです。もし、なりすましたCさんが署名していた場合、Aさんの公開鍵では復号できないため、不正を検知できます。

このように、公開鍵と秘密鍵という非対称なペアを使うことで、「署名できるのは本人だけ、検証は誰でも可能」という、紙の署名・押印の役割をデジタル上で見事に再現しているのです。

ハッシュ関数

ハッシュ関数は、電子署名における「非改ざん性の証明」を担う重要な技術です。ハッシュ関数とは、任意の長さのデータ(電子文書など)から、固定された長さの不規則な文字列(ハッシュ値またはメッセージダイジェスト)を生成する計算手法のことです。

ハッシュ関数には、主に以下の2つの重要な特徴があります。

- 一方向性: 元のデータからハッシュ値を計算するのは非常に簡単ですが、ハッシュ値から元のデータを復元することは、計算上ほぼ不可能です。

- 衝突耐性: 元のデータが1ビットでも異なれば、生成されるハッシュ値は全く異なるものになります。一方で、異なるデータから同じハッシュ値が生成される(衝突する)可能性は、天文学的に低いとされています。

この特徴を利用して、電子署名では以下のように非改ざん性を証明します。

- 送信側の処理:

- 署名者Aさんは、まず契約書の元データ(例えばPDFファイル)をハッシュ関数に入力し、ハッシュ値(例:「a1b2c3d4…」)を生成します。

- 次に、この生成したハッシュ値を、前述の秘密鍵で暗号化します。これが電子署名となります。

- Aさんは、「契約書の元データ」と「電子署名(暗号化されたハッシュ値)」をセットでBさんに送ります。

- 受信側の処理:

- Bさんは、受け取った「契約書の元データ」を、Aさんが使ったのと同じハッシュ関数に入力し、自分でハッシュ値(例:「a1b2c3d4…」)を計算します。

- 同時に、受け取った「電子署名」を、Aさんの公開鍵で復号し、元のハッシュ値を取り出します。

- 最後に、「自分で計算したハッシュ値」と「復号して取り出したハッシュ値」を比較します。

- 非改ざん性の確認:

- もし、2つのハッシュ値が完全に一致すれば、送られてきた契約書データは、Aさんが署名した時点から一切改ざんされていないことが証明されます。

- もし、誰かが途中で契約書の金額などを1文字でも書き換えていた場合、Bさんが計算するハッシュ値はAさんが生成したものと全く異なる値になるため、2つのハッシュ値は一致しません。これにより、改ざんを検知できるのです。

このように、ハッシュ関数は文書の「指紋」のような役割を果たし、電子文書の完全性(インテグリティ)を保証する上で不可欠な技術となっています。

電子証明書とタイムスタンプ

公開鍵暗号方式とハッシュ関数だけで、本人性と非改ざん性をある程度は証明できます。しかし、これだけではまだ不十分な点があります。

- 「その公開鍵は、本当にAさん本人のものなのか?」

- 「その署名は、いつ行われたものなのか?」

これらの疑問に答え、電子署名の信頼性を盤石にするのが「電子証明書」と「タイムスタンプ」です。

- 電子証明書 (Digital Certificate)

「その公開鍵が、間違いなく特定の個人や組織のものである」ことを、信頼できる第三者機関である「認証局(CA)」が証明してくれるデータです。いわば「デジタルの身分証明書」や「印鑑証明書」に相当します。

電子証明書には、所有者の氏名やメールアドレス、公開鍵、有効期限、そして認証局自身の署名などが含まれています。電子署名にこの電子証明書を添付することで、受信者は「この公開鍵は、信頼できる認証局によって本人性が保証されている」と確認でき、なりすましを防ぐことができます。 - タイムスタンプ (Time Stamp)

「ある時刻に、その電子文書が確かに存在していたこと(存在証明)」と「その時刻以降、文書が改ざんされていないこと(非改ざん性証明)」を、信頼できる第三者機関である「時刻認証局(TSA)」が証明するものです。

電子署名と同時にタイムスタンプを付与することで、契約が締結された日時を客観的に確定できます。これは、契約の有効期間や権利の発生時期などを巡るトラブルを防ぐ上で非常に重要です。また、電子証明書には有効期限があるため、署名がその有効期間内に行われたことを証明する上でもタイムスタンプは不可欠です。

電子署名は、これら「公開鍵暗号方式」「ハッシュ関数」「電子証明書」「タイムスタンプ」という4つの技術要素が精緻に連携することで、紙の契約書と同等以上の高い信頼性と法的効力を実現しているのです。

電子署名の2つの種類とそれぞれの特徴

電子署名には、その運用方法によって大きく2つの種類があります。「当事者型電子署名」と「立会人型(事業者署名型)電子署名」です。どちらを選ぶかによって、導入の手間やコスト、そして法的な位置づけが少し異なります。それぞれの特徴を理解し、自社の用途に合ったタイプを選ぶことが重要です。

① 当事者型電子署名

当事者型電子署名とは、署名を行う契約当事者本人(個人または法人)が、認証局(CA)から直接電子証明書の発行を受け、自らの秘密鍵を用いて署名を行う方式です。

この方式では、署名者自身が電子証明書の主体となります。そのため、認証局は電子証明書を発行する前に、厳格な本人確認(対面や郵送による書類確認など)を行います。最も代表的な例が、マイナンバーカードに搭載されている公的個人認証サービスの電子証明書を利用した署名です。

特徴:

- 高い本人証明力: 厳格な本人確認プロセスを経ているため、署名者の本人性を非常に高いレベルで証明できます。これにより、電子署名法第3条が定める「推定効」が直接的に及び、極めて強い法的証拠力を持つとされています。

- 署名者の責任: 署名行為はすべて署名者本人の責任において行われます。秘密鍵(例:マイナンバーカードのパスワード)の管理も本人が厳格に行う必要があります。

メリット:

- 最強レベルの法的効力: 重要な不動産取引や、公的な手続きなど、極めて高い信頼性が求められる場面で安心して利用できます。

- なりすましリスクの低減: 厳格な本人確認により、なりすましによる不正契約のリスクを最小限に抑えられます。

デメリット:

- 導入の手間とコスト: 署名者本人が事前に電子証明書を取得する必要があります。法人の場合は、商業登記に基づく電子証明書(法務局発行)などが必要となり、取得に時間と費用がかかります。

- 相手方への負担: 契約の相手方にも同様に電子証明書の準備を求める必要があり、導入のハードルが高くなります。特に個人や中小企業が相手の場合、対応が難しいケースが多くなります。

利用シーン:

主に、建設工事の請負契約、事業用定期借地権設定契約など、法律で当事者型の電子署名が求められるケースや、企業の根幹に関わるような非常に重要な契約に適しています。

② 立会人型(事業者署名型)電子署名

立会人型電子署名とは、契約当事者ではなく、電子契約サービスの提供事業者(プラットフォーマー)が署名の主体となり、その事業者の電子証明書を用いて署名を行う方式です。事業者署名型とも呼ばれます。現在、市場で提供されているクラウド型電子契約サービスの多くが、この方式を採用しています。

この方式では、契約当事者はサービスにログインし、メール認証やSMS認証などの方法で本人確認を行います。その確認プロセスを経て、事業者が当事者の指示に基づき、代理で電子署名を付与する、という仕組みです。

特徴:

- 手軽さと利便性: 契約当事者は、自身で電子証明書を取得する必要がありません。メールアドレスやスマートフォンがあれば、すぐに利用を開始できます。この手軽さから、ビジネスシーンで広く普及しています。

- 事業者が本人確認プロセスを記録: 誰が、いつ、どのIPアドレスからアクセスし、文書に同意したかといった一連のプロセス(監査ログ、監査証跡)を、サービス事業者が記録・保管します。

法的な位置づけ:

立会人型電子署名は、署名者本人ではなく事業者が署名するため、電子署名法第3条の「推定効」が直接的には及ばない、というのが一般的な解釈です。しかし、これは「法的効力がない」という意味ではありません。

メール認証などの本人確認プロセスや、詳細な監査証跡によって、「誰が」「何を」合意したのかを十分に立証できるため、裁判においても有効な証拠として認められると考えられています。2020年には、政府(総務省・法務省・経済産業省)からも「サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行うサービスも、技術的・機能的に見て、当事者の意図に基づき、当事者本人が電子文書を作成したことが十分に示されるものであれば、電子署名法第2条第1項の電子署名に該当し得る」との見解が示されており、その有効性が追認されています。

(参照:総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」)

メリット:

- 導入が容易: 相手方も含め、特別な準備なしにすぐに利用を開始できます。契約締結までのスピードが格段に向上します。

- コストが比較的安い: 当事者型に比べて、月額利用料などが安価なサービスが多く、導入・運用のコストを抑えられます。

- 豊富な機能: 文書管理、テンプレート機能、リマインダーなど、契約業務を効率化する様々な機能が搭載されている場合が多いです。

デメリット:

- 本人証明力のレベル: 当事者型に比べると、本人証明力は一段劣ると見なされる場合があります。そのため、極めて厳格な本人性が求められる契約には向かない可能性があります。

利用シーン:

業務委託契約、秘密保持契約(NDA)、売買契約、雇用契約、申込書、発注書など、日常的なビジネスで交わされるほとんどの契約で利用されており、現在最も主流の方式です。

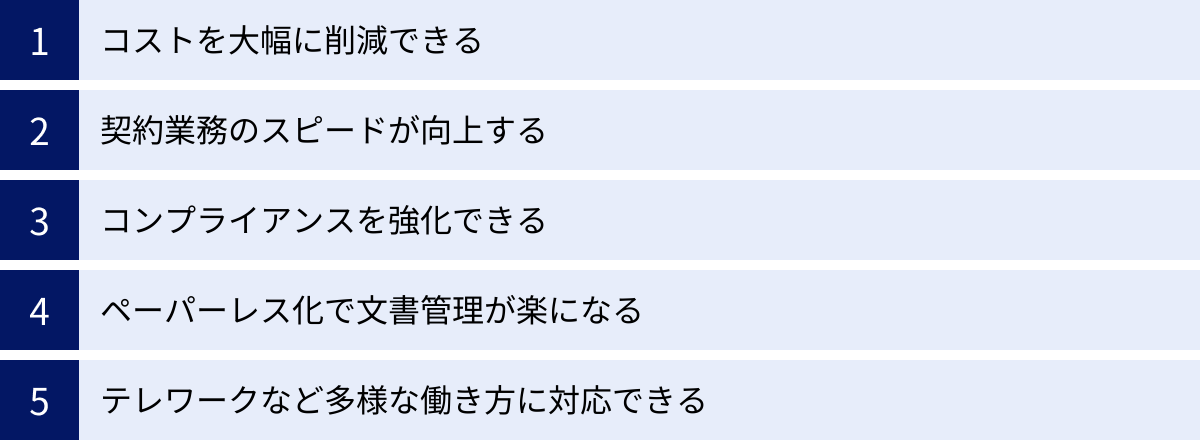

電子署名を導入する5つのメリット

電子署名を導入し、契約業務をデジタル化することは、単に紙をなくす以上の、多岐にわたる経営上のメリットをもたらします。ここでは、企業が電子署名を導入することで得られる5つの主要なメリットを具体的に解説します。

① コストを大幅に削減できる

契約業務におけるコストは、目に見えるものから見えないものまで様々です。電子署名の導入は、これらのコストを劇的に削減します。

- 収入印紙代の削減: 電子契約で締結された契約書は、印紙税法上の「課税文書」に該当しないため、収入印紙の貼付が不要です。これは、印紙税法が「紙の文書」を課税対象としているためです。例えば、1億円の工事請負契約書であれば10万円の収入印紙が必要ですが、電子契約であればこれがゼロになります。高額な契約を頻繁に結ぶ企業にとって、このメリットは計り知れません。

- 郵送費・通信費の削減: 契約書を送付するための切手代やバイク便代、返送用の封筒代などが一切不要になります。契約件数が多いほど、この削減効果は大きくなります。

- 印刷・製本・紙代の削減: 契約書を印刷するための紙代、インク・トナー代、印刷機のリース・メンテナンス費用、製本テープ代などが不要になります。

- 保管コストの削減: 紙の契約書を保管するためのキャビネットや倉庫スペース、ファイルなどの備品代が不要になります。外部の倉庫サービスを利用している場合は、その利用料も削減できます。

- 人件費の削減: 契約書の印刷、製本、押印、封入、郵送、ファイリングといった一連の作業にかかっていた従業員の時間と労力を削減できます。これらの時間をより付加価値の高い業務に振り向けることが可能です。

これらのコスト削減効果を総合すると、契約1件あたり数百円から、高額な契約では数十万円以上のコストメリットが生まれるケースも珍しくありません。

② 契約業務のスピードが向上する

従来の紙ベースの契約プロセスには、多くの時間的なロスが潜んでいます。

- 書類の作成・印刷・製本

- 社内での押印申請・承認

- 契約相手への郵送(1〜3日)

- 相手方での確認・押印

- 自社への返送(1〜3日)

- 書類の回収・保管

このプロセス全体では、契約締結までに1〜2週間以上かかることも少なくありませんでした。ビジネスチャンスはスピードが命であり、このリードタイムの長さが機会損失につながることもあります。

電子署名を導入すると、これらの物理的なプロセスがすべてオンラインで完結します。

- 契約書データをアップロード

- 相手方のメールアドレスを指定して送信

- 相手方がメールを受信し、内容を確認してクリック(署名)

この流れにより、早ければ数分、遅くとも即日で契約締結が完了します。契約締結までの時間が劇的に短縮されることで、サービスの提供開始や取引の開始を早めることができ、売上の早期計上や顧客満足度の向上に直結します。特に、月末や期末に契約が集中する部署では、業務負荷の平準化にも繋がります。

③ コンプライアンスを強化できる

一見すると、電子データは改ざんされやすいように思えるかもしれません。しかし、適切に設計された電子署名システムは、紙の契約書よりもはるかに高いレベルでコンプライアンス(法令遵守)と内部統制を強化します。

- 改ざん・紛失リスクの低減: 電子署名が付与された文書は、非改ざん性が技術的に担保されています。また、データはクラウド上で安全に保管されるため、紙のように誤ってシュレッダーにかけたり、キャビネットごと紛失したり、災害で消失したりするリスクがありません。

- 証跡の完全な記録(監査証跡): 「誰が、いつ、どの文書にアクセスし、署名したか」という履歴が、IPアドレスやタイムスタンプと共にすべて自動で記録されます。この監査証跡は、後から改変することが極めて困難であり、万が一の訴訟の際にも客観的で強力な証拠となります。

- 内部統制の強化: 権限設定機能により、「閲覧できる人」「署名依頼ができる人」「承認できる人」を厳密に管理できます。これにより、不正な契約の締結や情報漏洩を防ぎ、社内のガバナンスを強化できます。契約書の締結状況もダッシュボードで一元管理できるため、契約の更新漏れや管理不備を防ぐことにも繋がります。

このように、電子署名は契約プロセス全体を可視化し、客観的な記録を残すことで、企業のコンプライアンス体制を強固なものにします。

④ ペーパーレス化で文書管理が楽になる

大量の紙の契約書を管理するのは大変な業務です。保管スペースの確保はもちろん、目的の契約書を探し出すのにも多大な労力がかかります。

電子署名の導入は、完全なペーパーレス化を実現し、文書管理の課題を根本から解決します。

- 検索性の向上: 電子契約サービス上では、契約日、取引先名、契約金額、担当者名など、様々な条件で瞬時に目的の契約書を検索できます。過去の契約内容をすぐに確認できるため、類似案件の対応や問い合わせ対応が迅速になります。

- 物理的スペースの解放: これまで契約書の保管に使っていたキャビネットや書庫が不要になり、オフィススペースを有効活用できます。

- BCP(事業継続計画)対策: 契約書データは、堅牢なデータセンターで多重にバックアップされています。万が一、自社オフィスが地震や水害などの災害に見舞われても、重要な契約情報を失うリスクがありません。インターネット環境さえあれば、どこからでもアクセスでき、事業を継続できます。

文書管理の効率化は、単なる業務改善に留まらず、企業の資産である契約情報を安全に守り、活用するための重要な基盤となります。

⑤ テレワークなど多様な働き方に対応できる

新型コロナウイルスの影響で一気に普及したテレワークですが、「契約書にハンコを押すためだけに出社する」という、いわゆる「押印出社」が大きな課題となりました。

電子署名は、場所に縛られない契約業務を実現し、多様な働き方を強力にサポートします。

- 完全なリモートワークの実現: 経営者や担当者が自宅や外出先にいても、ノートPCやスマートフォンさえあれば、契約の承認から締結までを完結できます。これにより、従業員のワークライフバランス向上や、生産性向上に貢献します。

- 地理的な制約の解消: 遠隔地の取引先や海外の企業との契約も、郵送にかかる時間やコストを気にすることなく、スムーズに進めることができます。グローバルなビジネス展開においても、電子署名は不可欠なツールです。

- 意思決定の迅速化: 承認者が出張中であっても、出先からすぐに契約内容を確認し、承認・署名が可能です。これにより、社内での意思決定プロセスが停滞することなく、ビジネスを円滑に進めることができます。

電子署名の導入は、場所に依存しない柔軟な業務環境を構築し、優秀な人材の確保や従業員満足度の向上にも繋がる、重要な経営戦略の一つと言えるでしょう。

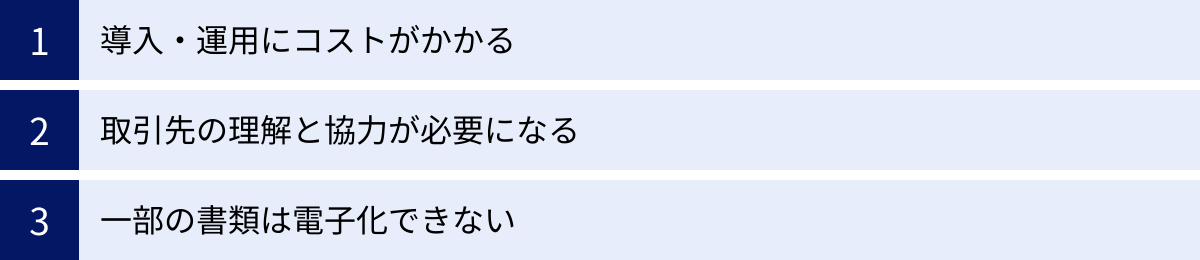

電子署名を導入する3つのデメリットと注意点

電子署名には多くのメリットがある一方で、導入にあたって考慮すべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることで、スムーズな導入と運用が可能になります。

① 導入・運用にコストがかかる

電子署名を導入するには、当然ながらコストが発生します。ペーパーレス化によるコスト削減効果と比較検討することが重要です。

- 導入コスト:

多くのクラウド型サービスでは初期費用が無料のプランもありますが、一部のサービスや高度なカスタマイズを行う場合には、初期設定費用が発生することがあります。また、既存の紙の契約書をスキャンしてシステムに取り込む場合や、従業員向けの研修を行う場合には、それに伴う人件費や作業コストがかかります。 - 運用コスト(ランニングコスト):

電子契約サービスの料金体系は様々ですが、主に以下のような形で月額費用が発生します。- 月額基本料金: 利用できる機能やユーザー数に応じて設定された固定料金。

- 送信件数に応じた従量課金: 契約書を1件送信するごとに料金が発生するプラン。送信件数が多い企業ではコストが増加します。

- ユーザー数に応じた課金: システムを利用するユーザー数に応じて料金が変動するプラン。

- オプション料金: タイムスタンプの追加、API連携、高度なセキュリティ機能など、特定の機能を利用する場合に追加で発生する料金。

【対策】

まずは自社の契約件数、利用するユーザー数、必要な機能を洗い出し、複数のサービスの料金プランを比較検討することが重要です。多くのサービスが無料プランやトライアル期間を設けているため、まずは小規模な範囲で試してみて、自社の利用状況に最も合ったコストパフォーマンスの高いプランを選択するのが賢明です。また、収入印紙代や郵送費など、電子化によって削減できるコストを具体的に算出し、投資対効果(ROI)を明確にすることも、社内での合意形成に役立ちます。

② 取引先の理解と協力が必要になる

電子契約は、自社だけで完結するものではなく、必ず契約の相手方が存在します。自社が電子契約を導入しても、取引先が対応してくれなければ利用できません。

- 取引先のITリテラシーの問題: 相手方がITツールに不慣れな場合、「メールのリンクを開くのが不安」「操作方法がわからない」といった抵抗感を示される可能性があります。

- 企業文化や方針の問題: 企業によっては、「契約は紙と押印で行う」という社内ルールが根強く残っており、電子契約への切り替えに難色を示す場合があります。

- 説明コストの発生: なぜ電子契約を導入するのか、その安全性や法的な有効性、具体的な操作方法などを、取引先一社一社に丁寧に説明する必要が生じることがあります。

【対策】

まずは取引先への丁寧な説明と配慮が不可欠です。電子契約のメリット(相手方にとっても印紙代不要、郵送の手間削減などのメリットがあること)を伝え、法的に有効で安全な仕組みであることを説明する資料を用意しておくと良いでしょう。

また、相手方に負担の少ない「立会人型」の電子契約サービスを選ぶことも重要です。立会人型であれば、相手方はアカウント登録や費用の負担なしに、メールのリンクをクリックするだけで署名できるため、受け入れてもらいやすくなります。

それでも紙での契約を希望される取引先のために、当面は紙の契約と電子契約を併用する運用体制を整えておくことも現実的な対応策です。まずは協力的な取引先からスモールスタートし、徐々に電子契約の輪を広げていくアプローチが成功の鍵となります。

③ 一部の書類は電子化できない

e-文書法の施行により、多くの文書の電子化が認められましたが、現在でも法律によって書面での作成・交付が義務付けられている契約書や文書が一部存在します。

【電子化が認められていない、または注意が必要な主な書類の例】

- 事業用定期借地契約書(借地借家法第23条): 公正証書など、書面での作成が義務付けられています。

- 任意後見契約書(任意後見契約に関する法律第3条): 公正証書によって締結する必要があります。

- 訪問販売等で交付する書面(特定商取引法): 一部の書面については、依然として紙での交付が原則とされています。(ただし、消費者の承諾があれば電子化も可能など、条件が複雑なため注意が必要です)

これらの書類を誤って電子契約で締結してしまうと、契約が無効になるリスクがあります。

【対策】

自社で取り扱う契約書の種類を棚卸しし、その中に書面交付が義務付けられているものが含まれていないかを、事前に法務部門や弁護士などの専門家に確認することが極めて重要です。

ただし、法改正によって電子化が可能な書類の範囲は年々拡大しています。例えば、かつては書面での締結が必須だった「宅地建物の売買・交換・貸借の媒介・代理契約書」や「重要事項説明書(35条書面)」も、2022年5月の宅地建物取引業法改正により、相手方の承諾があれば電子化が可能になりました。

常に最新の法規制の動向をチェックし、電子化できる業務範囲を適切に把握しておく必要があります。信頼できる電子契約サービス事業者は、こうした法改正の情報を提供してくれる場合が多いので、サポート体制も確認しておくと良いでしょう。

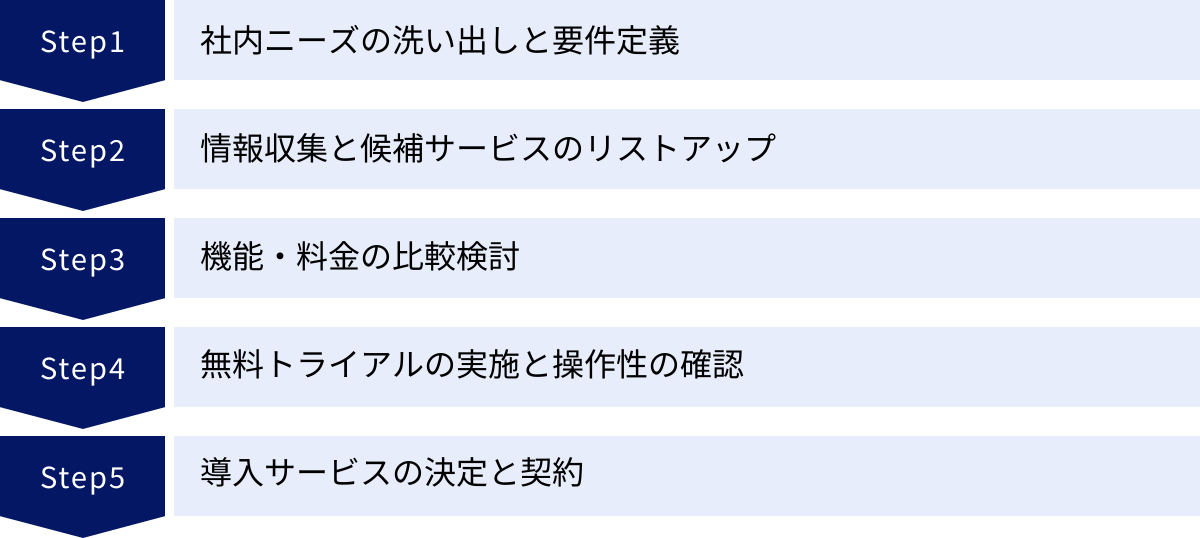

電子署名の導入から利用までの流れ

電子署名を導入し、実際に契約業務で活用するまでのプロセスは、大きく「サービスの選定」と「日々の運用」の2つのフェーズに分かれます。ここでは、それぞれのフェーズにおける具体的なステップを解説します。

導入するサービスの選定

自社に最適な電子署名サービスを選ぶことは、導入成功の鍵を握ります。焦って決めるのではなく、以下のステップを踏んで慎重に選定を進めましょう。

- 社内ニーズの洗い出しと要件定義

まず、社内の誰が、どのような目的で、どんな種類の文書に、どのくらいの頻度で電子署名を利用したいのかを明確にします。- 利用部署: 営業部、法務部、人事部、購買部など

- 対象文書: 業務委託契約書、秘密保持契約書、雇用契約書、発注書など

- 月間契約件数: 月に何件くらいの契約を電子化したいか

- 必要な機能: 文書管理機能、テンプレート機能、承認ワークフロー、外部システム連携(SFA/CRM、会計ソフトなど)

- セキュリティ要件: 内部統制上、どのようなセキュリティレベルが必要か(IPアドレス制限、二要素認証など)

これらの要件を整理することで、サービス選定の軸が定まります。

- 情報収集と候補サービスのリストアップ

要件定義に基づき、市場にある電子署名サービスの情報収集を行います。各社のウェブサイト、比較サイト、導入事例などを参考に、自社の要件に合いそうなサービスを3〜5社程度リストアップします。このとき、「当事者型」か「立会人型」か、料金体系、セキュリティ認証の取得状況などをチェックします。 - 機能・料金の比較検討

リストアップしたサービスについて、機能や料金を詳細に比較します。単純な月額料金だけでなく、送信料やユーザー数あたりの費用も含めたトータルコストで試算することが重要です。また、サポート体制(電話、メール、チャットなど)や、将来的な拡張性(API連携など)も比較のポイントになります。 - 無料トライアルの実施と操作性の確認

最も重要なステップが、無料トライアルの活用です。実際にサービスを操作してみて、管理画面の見やすさ、契約書作成・送信プロセスの分かりやすさ、相手方(署名者)の操作感などを確認します。複数の部署の担当者に試してもらい、フィードバックを集めることで、自社に本当にフィットするサービスかを見極めることができます。 - 導入サービスの決定と契約

トライアルの結果とコスト、サポート体制などを総合的に評価し、導入するサービスを最終決定します。契約プランを確定し、申し込み手続きを進めます。

署名依頼から契約完了までの使い方

無事にサービスを導入したら、いよいよ日々の契約業務で活用していきます。ここでは、一般的な立会人型の電子契約サービスを例に、署名依頼から契約完了までの基本的な使い方をステップ・バイ・ステップで解説します。

Step 1: 文書のアップロード

まず、契約書(PDF形式が一般的)を電子契約サービスのシステムにアップロードします。多くのサービスでは、ドラッグ&ドロップで簡単に追加できます。

Step 2: 署名者情報の入力と署名箇所の設定

次に、契約相手の氏名や会社名、メールアドレスなどを入力します。複数の署名者がいる場合は、署名する順番(例:自社の上長→相手方の担当者→相手方の上長)を設定することも可能です。

その後、アップロードした文書のプレビュー画面上で、相手方に署名(または押印やテキスト入力)をしてもらいたい箇所を指定します。これもドラッグ&ドロップで「署名フィールド」を配置するだけの簡単な操作です。

Step 3: 署名依頼メールの送信

設定が完了したら、「送信」ボタンをクリックします。すると、システムから相手方のメールアドレス宛に、署名依頼のメールが自動で送信されます。メールの件名や本文は、定型文をカスタマイズすることも可能です。

Step 4: 相手方による確認と署名

署名依頼メールを受け取った相手方は、メール本文中のリンクをクリックします。ブラウザ上で契約書の内容が表示されるので、内容を確認後、「同意して署名」といったボタンをクリックします。この操作をもって、法的な同意・署名がなされたことになります。相手方は、アカウント登録やソフトウェアのインストールは一切不要です。

Step 5: 契約締結完了と保管

全ての署名者が署名を完了すると、契約締結が完了した旨が関係者全員にメールで通知されます。締結済みの契約書(電子署名とタイムスタンプが付与されたPDF)は、当事者双方がダウンロードできるほか、電子契約サービスのクラウドストレージ上に自動で保管されます。保管された文書は、後からいつでも検索・閲覧が可能です。

この一連の流れは、慣れれば数分で完了します。従来の紙の契約業務と比較して、圧倒的なスピードと手軽さを実感できるでしょう。

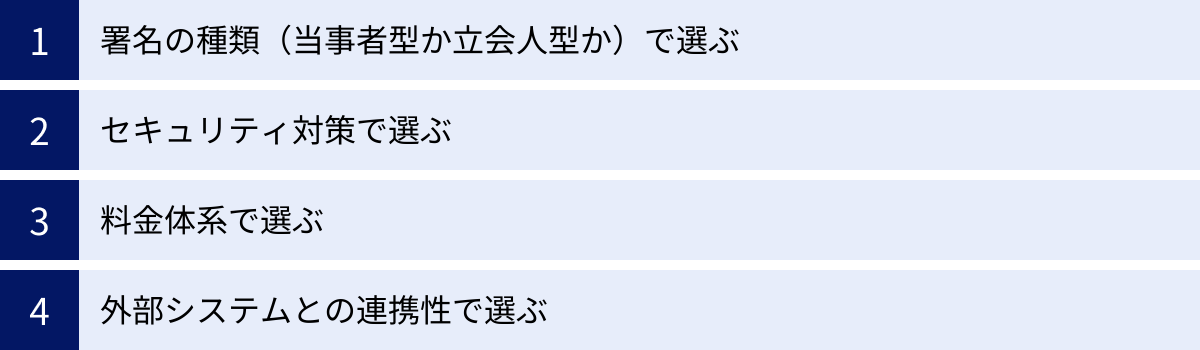

自社に合う電子署名サービスの選び方4つのポイント

数多く存在する電子署名サービスの中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な選定基準があります。ここでは、失敗しないための4つのポイントを解説します。

① 署名の種類(当事者型か立会人型か)で選ぶ

前述の通り、電子署名には「当事者型」と「立会人型」があります。どちらのタイプに対応しているかは、サービス選定の最初の分岐点です。

- 立会人型(事業者署名型)がおすすめのケース:

- 一般的なビジネス契約(業務委託、NDA、売買契約など)が中心の場合

- 契約締結のスピードと手軽さを最優先したい場合

- 取引先にITに不慣れな企業や個人が多い場合

- 導入・運用コストを抑えたい場合

現在、市場のほとんどのニーズは立会人型でカバーできます。ほとんどの企業にとって、まず検討すべきはこちらのタイプです。

- 当事者型がおすすめのケース:

- 法律で当事者型が求められる契約(建設工事請負など)を扱う場合

- 訴訟リスクが極めて高く、最強レベルの法的証拠力を確保したい場合

- 取引先も電子証明書の取得に協力的である場合

一部のサービスでは、立会人型と当事者型の両方に対応しているものもあります(例:GMOサイン)。将来的に当事者型の利用も視野に入れる場合は、両対応のサービスを選んでおくと柔軟な運用が可能です。

自社がどのような契約を電子化したいのかを明確にし、それに必要な法的効力のレベルを見極めることが最初のステップです。

② セキュリティ対策で選ぶ

契約書は企業の機密情報や個人情報を多く含む重要文書です。そのため、サービス選定においてセキュリティ対策のチェックは不可欠です。

【チェックすべき主なセキュリティ項目】

- 第三者認証の取得状況:

- ISO/IEC 27001 (ISMS): 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格。取得していることは、組織的な情報管理体制が整っている証です。

- ISO/IEC 27017 (ISMSクラウドセキュリティ): クラウドサービスに特化した情報セキュリティの国際規格。

- SOC報告書: 外部監査人が内部統制を評価した報告書。

- 通信とデータの暗号化:

- SSL/TLS暗号化: ユーザーのブラウザとサーバー間の通信が暗号化されているか。

- 保管データの暗号化: サーバーに保管されている契約書データが暗号化されているか。

- アクセス管理機能:

- IPアドレス制限: 許可されたIPアドレスからのみアクセスできるように制限できるか。

- 二要素認証(2FA): ID/パスワードに加えて、SMSや認証アプリによる追加認証を設定できるか。

- 認定タイムスタンプ:

総務大臣の認定を受けた時刻認証業務認定事業者のタイムスタンプを利用しているか。これは、長期にわたる証拠力を担保する上で重要です。 - 国内データセンターの利用:

データを国内のデータセンターで保管しているか。海外のデータセンターの場合、その国の法律(データ開示請求など)の影響を受ける可能性があるため、国内での保管を重視する企業も多いです。

企業のセキュリティポリシーと照らし合わせ、必要な要件を満たすサービスを選びましょう。

③ 料金体系で選ぶ

電子署名サービスの料金体系は、サービスごとに大きく異なります。自社の利用規模や頻度に合わないプランを選ぶと、無駄なコストが発生したり、逆に必要な時に使えなかったりする可能性があります。

【主な料金体系のパターン】

- 月額固定プラン:

月々の料金が固定で、一定の送信件数やユーザー数が含まれているプラン。利用量が安定している企業に向いています。 - 従量課金プラン:

月額基本料金が安価または無料で、送信件数に応じて料金が発生するプラン。利用頻度が低い、または変動が大きい企業に向いています。 - ユーザー課金プラン:

利用するユーザーアカウント数に応じて料金が決まるプラン。多くの従業員が利用する大企業などで採用されることがあります。

【選定時の注意点】

- トータルコストで比較する: 見かけの月額料金だけでなく、「月額基本料+(平均送信件数 × 送信単価)」といった形で、年間のトータルコストを試算して比較しましょう。

- 無料プラン・お試しプランの範囲を確認する: 無料で利用できる機能や送信件数、期間を確認し、自社の評価に十分かを判断します。

- オプション料金を確認する: 標準機能だと思っていたものが、実は有料オプションだったというケースもあります。タイムスタンプ、API連携、IPアドレス制限などの料金体系は必ず確認しましょう。

まずはスモールスタートし、利用状況に応じてプランをアップグレードできるような柔軟性のあるサービスを選ぶのがおすすめです。

④ 外部システムとの連携性で選ぶ

電子署名を導入する効果を最大化するためには、既存の社内システムと連携できるかどうかも重要なポイントです。

- SFA/CRM連携:

Salesforceなどの顧客管理システムと連携できれば、商談情報からワンクリックで契約書を作成・送信できるようになり、営業活動が大幅に効率化されます。 - ストレージサービス連携:

Google Drive, Dropbox, Boxなどのオンラインストレージと連携できれば、締結済みの契約書を自動で指定のフォルダに保存でき、文書管理が一元化されます。 - 人事・労務システム連携:

雇用契約書や入社手続き書類を扱う場合、人事労務システムと連携できると、入退社手続きがスムーズになります。 - API連携:

API(Application Programming Interface)が提供されていれば、自社で開発した業務システムと電子契約サービスを柔軟に連携させることが可能です。これにより、独自のワークフローを自動化できます。

現在利用している、あるいは将来的に導入を検討しているシステムとの連携が可能かどうかを事前に確認することで、単なる契約業務の電子化に留まらない、全社的な業務プロセスの最適化を実現できます。

【比較】おすすめの電子署名サービス5選

ここでは、国内で広く利用されている代表的な電子署名サービスを5つピックアップし、それぞれの特徴や料金プランを比較・解説します。選定の際の参考にしてください。

(※料金や機能は2023年10月時点の情報です。最新の情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。)

① クラウドサイン

日本の電子契約サービスのパイオニアであり、導入企業数No.1を誇るサービスです。弁護士ドットコム株式会社が提供しており、日本の法律や商慣習に精通したサービス設計が強みです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 提供会社 | 弁護士ドットコム株式会社 |

| 署名タイプ | 立会人型 |

| 特徴 | ・導入社数250万社以上、官公庁や金融機関でも多数採用されている高い信頼性。 ・日本の法律に準拠した設計で、弁護士による監修も行われている安心感。 ・シンプルなUIで、ITに不慣れな人でも直感的に操作可能。 ・充実したAPI連携機能やセキュリティオプション。 |

| 料金プラン(税抜) | ・Lightプラン: 月額10,000円、送信件数50件 ・Corporateプラン: 月額28,000円、送信件数無制限、複数部署管理など ・Enterpriseプラン: 要問い合わせ ・無料のFreeプラン(送信件数月5件まで)あり。 |

| 公式サイト | クラウドサイン公式サイト |

こんな企業におすすめ:

- 初めて電子契約を導入する企業

- 信頼性や導入実績を最も重視する企業

- 官公庁や大手企業との取引が多い企業

(参照:クラウドサイン公式サイト)

② GMOサイン

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供するサービスです。立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に1つのサービスで対応できるのが最大の特徴です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 提供会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |

| 署名タイプ | 立会人型 & 当事者型 |

| 特徴 | ・「契約印タイプ(立会人型)」と「実印タイプ(当事者型)」を契約内容に応じて使い分け可能。 ・マイナンバーカードを利用した当事者署名(実印タイプ)にも対応。 ・送信料が1件100円〜と比較的安価な料金設定。 ・印影の登録や手書きサインなど、多彩な署名方法を提供。 |

| 料金プラン(税抜) | ・契約印&実印プラン: 月額8,000円〜、送信料100円/件 ・無料のお試しフリープラン(送信件数月5件まで、立会人型のみ)あり。 |

| 公式サイト | GMOサイン公式サイト |

こんな企業におすすめ:

- 立会人型と当事者型の両方を使い分けたい企業

- コストパフォーマンスを重視する企業

- マイナンバーカードでの厳格な本人確認が必要な契約を扱う企業

(参照:GMOサイン公式サイト)

③ ドキュサイン (DocuSign)

世界180カ国以上、100万社以上で利用されている、世界シェアNo.1の電子署名サービスです。グローバルなビジネス展開を行う企業にとって第一の選択肢となります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 提供会社 | DocuSign, Inc.(日本法人はドキュサイン・ジャパン株式会社) |

| 署名タイプ | 立会人型(海外の法規制に準拠した当事者型に類する機能も提供) |

| 特徴 | ・圧倒的なグローバルシェアとブランド力。 ・40以上の言語に対応しており、海外企業との契約に最適。 ・Salesforce、Microsoft、Googleなど400以上の外部システムとの豊富な連携機能。 ・各国の法規制に対応したコンプライアンス体制。 |

| 料金プラン(税抜) | ・Personal: $10/月(ユーザー1名、送信5件/月) ・Standard: $25/月/ユーザー ・Business Pro: $40/月/ユーザー ※日本円でのプランもあり、詳細は要問い合わせ。 |

| 公式サイト | ドキュサイン公式サイト |

こんな企業におすすめ:

- 海外の企業と頻繁に契約を交わすグローバル企業

- Salesforceなどの海外製SFA/CRMを導入している企業

- 多言語対応が必要な企業

(参照:ドキュサイン公式サイト)

④ マネーフォワード クラウド契約

会計ソフトや請求書発行システムで知られる株式会社マネーフォワードが提供する電子契約サービスです。同社のクラウドサービスとのシームレスな連携が強みです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 提供会社 | 株式会社マネーフォワード |

| 署名タイプ | 立会人型 |

| 特徴 | ・マネーフォワード クラウドの会計、請求書、経費精算などのサービスと連携。 ・契約情報をもとに請求書を自動作成するなど、バックオフィス業務全体を効率化。 ・ワークフロー機能が標準搭載されており、複雑な社内承認プロセスにも対応可能。 ・分かりやすい料金体系とUI。 |

| 料金プラン(税抜) | ・パーソナルミニプラン: 年額10,560円(ユーザー1名、送信30件/年) ・ビジネスプラン: 年額35,760円(ユーザー3名まで、送信200件/年)など、複数プランあり。 |

| 公式サイト | マネーフォワード クラウド契約公式サイト |

こんな企業におすすめ:

- すでにマネーフォワード クラウドの他サービスを利用している企業

- 契約から請求、会計までバックオフィス業務を一気通貫で効率化したい企業

- 中小企業やスタートアップ

(参照:マネーフォワード クラウド契約公式サイト)

⑤ freeeサイン

旧NINJA SIGN。会計ソフトで有名なfreee株式会社が提供しており、特にスモールビジネスや個人事業主に使いやすい設計となっています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 提供会社 | freee株式会社 |

| 署名タイプ | 立会人型 |

| 特徴 | ・会計ソフトfreeeとの連携により、契約・請求・会計業務をスムーズに繋げられる。 ・テンプレート機能が充実しており、契約書作成の手間を削減。 ・弁護士監修の契約書テンプレートを100種類以上提供。 ・非常に安価なプランから始められる。 |

| 料金プラン(税抜) | ・Lightプラン: 月額4,980円(送信50件/月まで) ・Proプラン: 月額19,800円(送信件数無制限、ワークフロー機能など) ・無料のFreeプラン(ユーザー1名、送信5件/月)あり。 |

| 公式サイト | freeeサイン公式サイト |

こんな企業におすすめ:

- 会計ソフトfreeeを利用している企業

- 個人事業主、フリーランス、従業員数の少ない中小企業

- まずは低コストで電子契約を始めたい企業

(参照:freeeサイン公式サイト)

まとめ

本記事では、電子署名の基本から法的効力、仕組み、種類、メリット・デメリット、そしてサービスの選び方まで、網羅的に解説してきました。

電子署名は、単なる「デジタルのハンコ」ではなく、高度な暗号技術によって「本人性」と「非改ざん性」を法的に証明する、現代のビジネスに不可欠なインフラです。その導入は、印紙代や郵送費といった直接的なコスト削減に留まらず、契約業務の圧倒的なスピードアップ、コンプライアンス強化、多様な働き方の実現といった、企業の競争力を根幹から支える多くのメリットをもたらします。

一方で、導入にはコストがかかり、取引先の理解を得る必要があるといった課題も存在します。しかし、これらの課題は、適切なサービス選定と丁寧なコミュニケーションによって十分に乗り越えることが可能です。

現在、市場には「クラウドサイン」のような高い信頼性を誇るサービスから、「GMOサイン」のように柔軟な署名タイプに対応するサービス、「ドキュサイン」のようなグローバルスタンダード、そして「マネーフォワード クラウド契約」や「freeeサイン」のようにバックオフィス業務全体との連携を強みとするサービスまで、多種多様な選択肢があります。

重要なのは、自社の業務内容、契約の種類、利用規模、そして将来の展望を見据え、最適なパートナーとなるサービスを見極めることです。多くのサービスが提供する無料トライアルを積極的に活用し、その操作性や機能を体感することから始めてみてはいかがでしょうか。

電子署名の導入は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。あらゆる企業にとって、業務効率化と事業成長を加速させるための、力強い第一歩となるはずです。