現代のビジネス環境において、サイバーセキュリティ対策はもはや無視できない経営課題となっています。日々高度化・巧妙化するサイバー攻撃から企業の貴重な情報資産を守るためには、専門的な知識と技術が不可欠です。しかし、多くの企業ではセキュリティ専門の人材を確保することが難しく、どこから手をつければよいか分からないという悩みを抱えています。

このような状況で頼りになるのが、サイバーセキュリティのプロフェッショナルである「セキュリティ会社」です。セキュリティ会社は、脆弱性診断から24時間365日の監視、インシデント発生時の対応まで、企業が直面するさまざまなセキュリティ課題を解決するためのサービスを提供しています。

本記事では、数あるセキュリティ会社の中から、実績や専門性を基におすすめの25社を厳選してご紹介します。さらに、セキュリティ会社に依頼できる業務内容や、利用するメリット・デメリット、費用の相場、そして自社に最適な一社を選ぶための重要なポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、セキュリティ会社選定の第一歩を自信を持って踏み出せるようになるでしょう。

目次

おすすめのセキュリティ会社25選

国内には多種多様なセキュリティ会社が存在し、それぞれに得意分野や特徴があります。ここでは、豊富な実績と高い専門性を誇るおすすめのセキュリティ会社を25社ご紹介します。各社の強みや主なサービス内容を参考に、自社の課題解決に最も適したパートナーを見つけるための情報としてご活用ください。

| 会社名 | 特徴・強み | 主なサービス領域 |

|---|---|---|

| NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | 総合的なセキュリティサービスを提供。特に金融・重要インフラ分野に強み。 | コンサルティング、脆弱性診断、SOC/MSS、インシデント対応、教育 |

| 株式会社ラック | 「サイバー救急センター」で著名。インシデント対応やSOCサービスに定評。 | JSOC、脆弱性診断、CSIRT支援、コンサルティング |

| トレンドマイクロ株式会社 | エンドポイントセキュリティ製品で世界的なシェア。脅威インテリジェンスに強み。 | セキュリティ製品、マネージドXDR、インシデント対応 |

| 三井物産セキュアディレクション株式会社 | 高度な技術力とコンサルティング力を両立。ペネトレーションテストに強み。 | 脆弱性診断、MSS、コンサルティング、インシデント対応 |

| PwCサイバーサービス合同会社 | グローバルな知見とネットワークを活かしたコンサルティングが強み。 | 戦略コンサルティング、脅威インテリジェンス、インシデント対応 |

| グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX) | セキュリティ教育・訓練サービスに強み。「セキュリスト(SecuriST)」認定資格を運営。 | 教育・訓練、コンサルティング、脆弱性診断、SOC |

| 株式会社日立システムズ | 大規模システムの構築・運用ノウハウを活かした統合セキュリティサービス。 | 統合監視(SOC)、コンサルティング、インシデント対応 |

| 日本電気株式会社(NEC) | 生体認証技術やAIを活用した先進的なセキュリティソリューションを提供。 | サイバーセキュリティ工場、コンサルティング、インシデント対応 |

| 富士通株式会社 | ICTトータルソリューションの一環として、幅広いセキュリティサービスを展開。 | マネージドセキュリティサービス、コンサルティング、セキュリティ製品 |

| 株式会社IIJグローバルソリューションズ | IIJグループの強力なネットワーク基盤を活かしたセキュリティサービス。 | マネージドセキュリティサービス、クラウドセキュリティ、グローバル対応 |

| SCSK株式会社 | 幅広い業種へのITサービス提供実績に基づく、実践的なセキュリティソリューション。 | コンサルティング、脆弱性診断、SOC、セキュリティ製品導入 |

| BBIX株式会社 | ソフトバンクグループ。IX事業を基盤としたネットワークセキュリティに強み。 | マネージドセキュリティサービス、DDoS対策、クラウド接続 |

| EGセキュアソリューションズ株式会社 | Webアプリケーションセキュリティに特化。高い技術力を持つ脆弱性診断が強み。 | 脆弱性診断、コンサルティング、WAF運用 |

| 株式会社サイバーセキュリティクラウド | AI技術を活用したクラウド型WAF「攻撃遮断くん」で高いシェア。 | WAFサービス、脆弱性診断、コンサルティング |

| セキュアワークス株式会社 | グローバルな脅威インテリジェンスを活用したマネージド・セキュリティ・サービス。 | マネージドXDR、インシデント対応、脆弱性管理 |

| デロイト トーマツ サイバー合同会社 | 経営リスクの観点からサイバーセキュリティ戦略を支援するコンサルティング。 | 戦略コンサルティング、インシデント対応、M&Aサイバーデューデリジェンス |

| KPMGコンサルティング株式会社 | リスクマネジメントの専門性を活かしたサイバーセキュリティコンサルティング。 | ガバナンス構築支援、インシデント対応、プライバシー保護支援 |

| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | グローバルな視点でのサイバーセキュリティ戦略策定から実装までを支援。 | 戦略コンサルティング、ID管理、インシデント対応 |

| 株式会社NTTデータ | 大規模社会インフラを支える技術力と信頼性を基盤としたセキュリティサービス。 | コンサルティング、SOC、インシデント対応、セキュア開発支援 |

| GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 | 高度な技術力を持つホワイトハッカー集団。脆弱性診断・ペネトレに強み。 | 脆弱性診断、ペネトレーションテスト、フォレンジック |

| 株式会社SHIFT | ソフトウェアテスト事業の品質保証ノウハウを活かしたセキュリティテスト。 | 脆弱性診断、セキュリティコンサルティング |

| 株式会社サイバートラスト | 認証・セキュリティ事業とLinux/OSS事業を柱に、総合的なセキュリティを提供。 | SSLサーバ証明書、本人認証サービス、脆弱性診断 |

| 株式会社FFRIセキュリティ | 国産の標的型攻撃対策ソフトウェア「FFRI yarai」で知られる研究開発型企業。 | エンドポイントセキュリティ製品、サイバー脅威リサーチ |

| テクマトリックス株式会社 | 海外の先進的なセキュリティ製品の販売・導入・サポートに強み。 | ネットワークセキュリティ製品導入支援、脆弱性診断 |

| かっこ株式会社 | データサイエンスを駆使した不正検知サービスに強み。ECサイトなどに実績。 | 不正検知サービス、データサイエンスコンサルティング |

① NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

野村総合研究所(NRI)グループのセキュリティ専門企業です。金融業界や重要インフラ企業をはじめとする、極めて高いセキュリティレベルが求められる分野で豊富な実績を誇ります。コンサルティングから診断、監視・運用(SOC/MSS)、インシデント対応、教育まで、セキュリティ対策のライフサイクル全般をカバーする包括的なサービスを提供しているのが最大の特徴です。その深い専門知識と長年の経験に裏打ちされた高品質なサービスは、多くの企業から高い信頼を得ています。

参照:NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 公式サイト

② 株式会社ラック

日本のサイバーセキュリティ業界を黎明期から牽引してきたパイオニア的存在です。特に、インシデント発生時に駆けつけて原因究明や復旧支援を行う「サイバー救急センター」は広く知られています。また、国内最大級のセキュリティ監視センター「JSOC」を運営しており、24時間365日体制での高度な監視サービスを提供しています。インシデント対応能力と監視・運用能力の高さは業界でもトップクラスであり、緊急時の対応力に不安を抱える企業にとって心強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社ラック 公式サイト

③ トレンドマイクロ株式会社

ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」で個人ユーザーにも馴染み深い企業ですが、法人向けにも包括的なセキュリティソリューションを提供しています。エンドポイント(PCやサーバー)、クラウド、ネットワークといった多層的な防御を実現する製品群と、それらを統合的に監視・分析する「Vision One」(XDR)プラットフォームが強みです。世界中にリサーチ拠点を持ち、最新の脅威情報を迅速に製品・サービスに反映させるグローバルな脅威インテリジェンス能力も高く評価されています。

参照:トレンドマイクロ株式会社 公式サイト

④ 三井物産セキュアディレクション株式会社

三井物産グループのセキュリティ企業で、トップレベルのハッカークラスの技術者が多数在籍し、極めて高度な技術力を誇ります。特に、攻撃者の視点でシステムへの侵入を試みるペネトレーションテストや、Webアプリケーションの脆弱性診断において高い評価を得ています。技術力だけでなく、顧客のビジネスを理解した上でのコンサルティングにも定評があり、技術とビジネスの両面から最適なセキュリティ対策を提案できる点が強みです。

参照:三井物産セキュアディレクション株式会社 公式サイト

⑤ PwCサイバーサービス合同会社

世界的なプロフェッショナルサービスファームであるPwCのメンバーファームです。PwCのグローバルネットワークを駆使して得られる最新の脅威インテリジェンスと、経営戦略の視点を組み合わせたコンサルティングサービスが最大の特徴です。単なる技術的な対策に留まらず、ビジネスリスクとしてサイバーセキュリティを捉え、経営層の意思決定を支援します。M&Aにおけるサイバーデューデリジェンスなど、専門性の高いサービスも提供しています。

参照:PwCサイバーサービス合同会社 公式サイト

⑥ グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX)

「教育」を起点とした独自のセキュリティサービスを展開する企業です。サイバーセキュリティに特化した認定資格制度「セキュリスト(SecuriST)」を運営するなど、セキュリティ人材の育成に注力しています。標的型攻撃メール訓練や各種研修サービスが充実しており、組織全体のセキュリティリテラシー向上を目指す企業に適しています。教育だけでなく、コンサルティング、脆弱性診断、SOCサービスなども提供しており、人材育成から技術的対策までをワンストップで支援します。

参照:グローバルセキュリティエキスパート株式会社(GSX) 公式サイト

⑦ 株式会社日立システムズ

日立グループの一員として、長年にわたり大規模な社会インフラや企業の基幹システムを支えてきた実績があります。そのシステム構築・運用の豊富なノウハウを活かし、セキュリティ対策を統合的に提供する「SHIELD」ブランドを展開しています。特に、複数のセキュリティ機能を統合管理するSOCサービスは、多様なシステム環境を持つ大企業から高い評価を得ています。システムのライフサイクル全体を見据えた、信頼性の高いセキュリティサービスが強みです。

参照:株式会社日立システムズ 公式サイト

⑧ 日本電気株式会社(NEC)

長年の研究開発に裏打ちされた先進技術をセキュリティ分野に応用しているのが特徴です。特に、世界トップクラスの精度を誇る顔認証をはじめとする生体認証技術や、AIを活用したサイバー攻撃分析プラットフォームなどが強みです。専門家を集めた「サイバーセキュリティ工場」を核に、コンサルティングから監視、インシデント対応、人材育成まで、包括的なソリューションを提供しています。官公庁や重要インフラ分野での豊富な実績も信頼の証です。

参照:日本電気株式会社(NEC) 公式サイト

⑨ 富士通株式会社

日本を代表するICT企業として、システムインテグレーションからクラウドサービス、デバイスまで、幅広い製品・サービスを提供しています。セキュリティもそのトータルソリューションの重要な一環と位置づけられており、グローバルに展開するAdvanced Security Operation Center(A-SOC)を中核としたマネージドセキュリティサービスに強みがあります。企業のDX推進をセキュリティの側面から強力にサポートする体制が整っています。

参照:富士通株式会社 公式サイト

⑩ 株式会社IIJグローバルソリューションズ

インターネットイニシアティブ(IIJ)グループの一員であり、IIJが持つ国内最大級のバックボーンネットワークと、長年のインターネット技術の知見を活かしたセキュリティサービスが強みです。特に、ネットワークセキュリティやクラウドセキュリティの分野で高い専門性を発揮します。海外拠点を持つ企業のグローバルなセキュリティガバナンス構築支援にも対応しており、国際的なビジネス展開を行う企業にとって頼れる存在です。

参照:株式会社IIJグローバルソリューションズ 公式サイト

⑪ SCSK株式会社

住友商事グループのシステムインテグレーターとして、製造、流通、金融など、幅広い業種の顧客に対してITサービスを提供してきた豊富な実績があります。顧客のビジネスや業務プロセスを深く理解した上で、現実的かつ効果的なセキュリティソリューションを提案できるのが強みです。コンサルティングから製品導入、運用監視まで、企業のIT環境全体を考慮したトータルなサポートを提供します。

参照:SCSK株式会社 公式サイト

⑫ BBIX株式会社

ソフトバンクグループの企業で、国内外のISPやコンテンツプロバイダーを接続するインターネットエクスチェンジ(IX)事業を中核としています。その大容量かつ安定したネットワーク基盤を活かし、DDoS攻撃対策サービスや、セキュアなクラウド接続サービスなどを提供しています。ネットワークインフラの専門家として、通信の安定性と安全性を両立させるソリューションに強みを持っています。

参照:BBIX株式会社 公式サイト

⑬ EGセキュアソリューションズ株式会社

Webアプリケーションのセキュリティに特化した専門家集団です。代表の徳丸浩氏は、Webセキュリティの第一人者として著名であり、その高い技術力が会社の基盤となっています。脆弱性診断サービス「WebScan」は、ツールによる網羅的なチェックと、専門家による手動診断を組み合わせることで、精度の高い診断を実現しています。セキュアコーディングに関するコンサルティングや教育にも定評があります。

参照:EGセキュアソリューションズ株式会社 公式サイト

⑭ 株式会社サイバーセキュリティクラウド

AI技術を搭載したクラウド型WAF(Web Application Firewall)「攻撃遮断くん」で、国内トップクラスのシェアを誇ります。導入の手軽さと、AIによる未知の攻撃への対応能力が特徴で、特に中小企業やWebサービス事業者から高い支持を得ています。WAFサービスを中核としつつ、脆弱性診断サービス「脆弱性診断くん」なども提供し、Webサイトの保護を総合的に支援しています。

参照:株式会社サイバーセキュリティクラウド 公式サイト

⑮ セキュアワークス株式会社

米Dell Technologiesのセキュリティ部門を源流とする、グローバルなセキュリティ企業です。世界中の顧客から収集される膨大な脅威データを分析し、その知見をサービスに反映させる「脅威インテリジェンス」が最大の強みです。24時間365日体制でセキュリティを監視・運用するマネージド・セキュリティ・サービス(MSS)や、高度な脅威を検知・対応するマネージドXDRサービスに定評があります。

参照:セキュアワークス株式会社 公式サイト

⑯ デロイト トーマツ サイバー合同会社

BIG4と呼ばれる世界4大コンサルティングファームの一角、デロイト トーマツ グループのサイバーセキュリティ専門組織です。経営リスク管理の視点からサイバーセキュリティを捉え、戦略策定からガバナンス構築、インシデント対応までをエンドツーエンドで支援します。グローバルな知見を活かし、企業のデジタルトランスフォーメーションを安全に推進するためのコンサルティングに強みを持っています。

参照:デロイト トーマツ サイバー合同会社 公式サイト

⑰ KPMGコンサルティング株式会社

BIG4の一角、KPMGのメンバーファームです。監査法人としてのバックグラウンドを活かし、リスクマネジメントやガバナンス、コンプライアンスといった観点からのサイバーセキュリティコンサルティングに強みがあります。企業の事業戦略と整合性のとれたセキュリティ態勢の構築を支援し、経営層が安心して事業を推進できる環境づくりをサポートします。

参照:KPMGコンサルティング株式会社 公式サイト

⑱ EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

BIG4の一角であるEY(アーンスト・アンド・ヤング)のメンバーファームです。「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」というパーパスの下、信頼を基盤としたサイバーセキュリティサービスを提供しています。グローバルなネットワークを駆使した戦略コンサルティングに加え、ID・アクセス管理(IAM)やデータ保護といった専門領域でも高い知見を有しています。

参照:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 公式サイト

⑲ 株式会社NTTデータ

NTTグループの中核を担うシステムインテグレーターです。官公庁や金融機関など、日本の社会インフラを支える大規模かつミッションクリティカルなシステムの構築・運用実績が豊富であり、その経験に裏打ちされた高い信頼性と技術力が強みです。セキュリティに関しても、コンサルティングからSOC、インシデント対応、セキュアなシステム開発・運用支援まで、総合的なサービスを提供しています。

参照:株式会社NTTデータ 公式サイト

⑳ GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

「イエラエ」ブランドで知られる、国内トップクラスのホワイトハッカー(倫理的なハッカー)で構成された専門家集団です。特に、Webアプリケーションやスマートフォンアプリの脆弱性診断、ペネトレーションテストの分野で圧倒的な技術力を誇ります。国内外のハッキングコンテストでの多数の受賞歴がその実力を物語っており、最高レベルのセキュリティ評価を求める企業から絶大な信頼を得ています。

参照:GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 公式サイト

㉑ 株式会社SHIFT

ソフトウェアの品質保証・テスト事業で急成長を遂げた企業です。そのテスト事業で培った品質管理のノウハウと、効率的なテスト手法をセキュリティ分野に応用しています。脆弱性診断サービスでは、開発の上流工程からセキュリティを組み込む「シフトレフト」の考え方を重視し、手戻りの少ない効率的なセキュリティ対策を支援します。品質保証のプロフェッショナルとして、信頼性の高いソフトウェア開発をサポートします。

参照:株式会社SHIFT 公式サイト

㉒ 株式会社サイバートラスト

SSL/TLSサーバ証明書の発行や電子認証サービスといった「認証・セキュリティ事業」と、Linux/OSSに関する「OSS事業」を2つの柱としています。特に、Webサイトの信頼性を担保するサーバ証明書の分野では長年の実績があります。近年は、IoTデバイスのセキュリティ確保や、本人確認(eKYC)ソリューションなど、デジタルトラストの確立に貢献する幅広いサービスを展開しています。

参照:株式会社サイバートラスト 公式サイト

㉓ 株式会社FFRIセキュリティ

純国産のセキュリティ技術を研究・開発していることが最大の特徴です。特に、AI技術を活用して未知のマルウェアを検知する標的型攻撃対策ソフトウェア「FFRI yarai」は、官公庁や大企業で広く採用されています。海外製品に頼らない独自の技術で日本のサイバー空間を守るという強い使命感を持つ、研究開発主導型の企業です。

参照:株式会社FFRIセキュリティ 公式サイト

㉔ テクマトリックス株式会社

海外の先進的なIT製品を国内に提供する技術商社としての側面と、自社開発のソフトウェアを提供するメーカーとしての側面を併せ持つユニークな企業です。セキュリティ分野では、イスラエルなどのセキュリティ先進国で開発された最先端のネットワークセキュリティ製品(ファイアウォール、WAFなど)の代理店として、高い技術力に基づく導入・運用支援サービスを提供しています。

参照:テクマトリックス株式会社 公式サイト

㉕ かっこ株式会社

データサイエンスを駆使した不正検知サービスに特化している企業です。ECサイトにおけるなりすまし注文や、金融機関での不正送金などをリアルタイムで検知するサービス「O-PLUX」を提供しています。膨大なデータから不正のパターンを学習し、新たな手口にも迅速に対応する独自のアルゴリズムが強みです。Eコマースやフィンテック分野のセキュリティリスク対策で高い実績を誇ります。

参照:かっこ株式会社 公式サイト

セキュリティ会社とは

セキュリティ会社とは、一言で言えば「企業や組織をサイバー攻撃の脅威から守るための専門的なサービスを提供する会社」です。コンピュータウイルス対策ソフトを開発・販売する会社も広義には含まれますが、一般的にはコンサルティングや脆弱性診断、セキュリティ監視、インシデント対応といった、専門家の知見や技術力に基づく「サービス」を提供する企業を指すことが多いです。

現代において、なぜセキュリティ会社の重要性が増しているのでしょうか。その背景には、主に4つの要因が挙げられます。

第一に、サイバー攻撃の高度化・巧妙化です。金銭目的のランサムウェア攻撃、特定の組織を狙い撃ちする標的型攻撃、取引先を経由して侵入するサプライチェーン攻撃など、攻撃手法は年々悪質かつ複雑になっています。これらの攻撃を防ぐには、市販のセキュリティソフトを導入するだけでは不十分であり、攻撃者の手口を熟知した専門家による対策が不可欠です。

第二に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進による攻撃対象領域(アタックサーフェス)の拡大です。クラウドサービスの利用、リモートワークの普及、IoT機器の導入などにより、企業が守るべき情報資産の保管場所やアクセス経路が多様化しました。これにより、攻撃者が侵入を試みる「入口」が増え、セキュリティ管理の難易度が格段に上がっています。

第三に、深刻なセキュリティ人材の不足です。経済産業省の調査では、2020年時点で国内のサイバーセキュリティ人材は約19.3万人不足していると試算されており、この状況は今後も続くと予測されています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)専門知識を持つ人材の採用は非常に困難であり、多くの企業は自社だけで十分なセキュリティ体制を構築・維持することができません。

第四に、法規制やコンプライアンス要件の強化です。個人情報保護法の改正や、海外のGDPR(EU一般データ保護規則)など、情報セキュリティに関する法規制は年々厳しくなっています。万が一情報漏洩などのインシデントを起こした場合、多額の罰金や損害賠償だけでなく、企業の社会的信用の失墜という深刻なダメージを負うことになります。

これらの複雑な課題に対応するため、セキュリティ会社は専門家の集団として、企業の「外部のセキュリティ部門」のような役割を果たします。具体的には、企業のセキュリティレベルを評価して改善策を提案したり、システムに潜む弱点を見つけ出したり、24時間体制で不審な動きを監視したり、万が一インシデントが発生した際には迅速に駆けつけて被害を最小限に食い止めたりします。

よくある質問として、「自社には情報システム部門があるからセキュリティ会社は不要ではないか?」という声を聞きます。しかし、日常的なITシステムの運用・管理と、高度なサイバー攻撃に対応するためのセキュリティ対策は、求められる専門性が大きく異なります。情報システム担当者がセキュリティ対策を兼務しているケースも多いですが、進化し続ける脅威に追従し、適切な対策を講じ続けるのは非常に困難です。餅は餅屋、という言葉の通り、セキュリティは専門家に任せることが、結果的に最も効果的かつ効率的な対策となるのです。

セキュリティ会社に依頼できる主な業務

セキュリティ会社が提供するサービスは多岐にわたりますが、ここでは企業が依頼する代表的な業務を5つのカテゴリーに分けて解説します。自社の課題がどのサービスによって解決できるのかを理解することは、適切な会社を選ぶ上で非常に重要です。

セキュリティコンサルティング

セキュリティコンサルティングは、企業のセキュリティ対策における「最上流」を担うサービスです。技術的な対策を導入する前に、まず企業の現状を把握し、どこにどのようなリスクがあるのかを可視化し、目指すべきゴールとそこに至るまでの計画を策定します。いわば、家を建てる前の設計図作りや地盤調査に相当する重要なプロセスです。

具体的なサービス内容は多岐にわたります。

- 情報セキュリティポリシー・規程策定支援: 企業の情報セキュリティに関する基本的な方針や、従業員が守るべきルールブックを作成・見直します。

- リスクアセスメント: 企業が保有する情報資産を洗い出し、それぞれの資産に対する脅威と脆弱性を評価し、リスクの優先順位付けを行います。

- 各種認証取得支援: ISMS(ISO/IEC 27001)やプライバシーマーク(Pマーク)といった第三者認証の取得に向けて、体制構築から文書作成、審査対応までをトータルで支援します。

- CSIRT構築・運用支援: インシデント発生時に迅速かつ効果的に対応するための専門チーム(CSIRT)を組織内で立ち上げ、運用が軌道に乗るまでをサポートします。

セキュリティコンサルティングを利用することで、場当たり的な対策ではなく、自社のビジネスの実態に即した、網羅的かつ体系的なセキュリティ戦略を描くことができます。

脆弱性診断・ペネトレーションテスト

システムやソフトウェアに存在するセキュリティ上の欠陥、すなわち「脆弱性」を発見するためのサービスです。脆弱性は、サイバー攻撃者にとって格好の侵入口となります。これらのサービスは、攻撃者に悪用される前に自社の弱点を発見し、修正するための「健康診断」や「模擬戦闘」と言えます。

「脆弱性診断」と「ペネトレーションテスト」は混同されがちですが、目的と手法が異なります。

- 脆弱性診断: 専用のツールや専門家の手作業によって、対象となるシステム(Webアプリケーション、サーバー、ネットワーク機器など)を網羅的に調査し、既知の脆弱性が存在しないかをリストアップします。人間ドックのように、システム全体の弱点を洗い出すことを目的とします。

- ペネトレーションテスト(侵入テスト): 実際の攻撃者と同じ視点・思考で、特定のゴール(例:機密情報の窃取、システムの乗っ取り)を設定し、あらゆる手段を用いてシステムへの侵入を試みます。脆弱性を発見するだけでなく、それらを組み合わせることでどこまで侵入できるか、ビジネスにどの程度のインパクトを与えるかを実証することを目的とします。

これらのテストを定期的に実施することで、新サービスのリリース前やシステム改修後に、安全性を確認し、ユーザーに安心してサービスを提供できるようになります。

セキュリティ監視・運用(SOC)

SOC(Security Operation Center)は、企業のネットワークやサーバーなどを24時間365日体制で監視し、サイバー攻撃の兆候をいち早く検知・分析して通知する専門組織またはそのサービスを指します。多くの企業では、自社で24時間体制の専門家チームを維持することが困難なため、このSOC機能を外部のセキュリティ会社に委託します。

SOCでは、ファイアウォール、IDS/IPS(不正侵入検知・防御システム)、WAF(Web Application Firewall)、EDR(Endpoint Detection and Response)といった様々なセキュリティ機器から出力される膨大なログ情報を、SIEM(Security Information and Event Management) と呼ばれるシステムで集約・相関分析します。そして、セキュリティアナリストがその分析結果を基に、単なる誤検知なのか、本当に危険な攻撃の予兆なのかを判断し、顧客に報告するとともに、必要に応じて初期対応(通信の遮断など)を支援します。

SOCサービスを利用することで、攻撃が本格化する前の初期段階でインシデントを検知し、迅速な対応を取ることで被害の発生や拡大を未然に防ぐことが可能になります。

インシデント対応支援(CSIRT・フォレンジック)

どれだけ万全な対策を講じていても、サイバー攻撃を100%防ぎきることは不可能です。万が一、ランサムウェア感染や情報漏洩といったセキュリティインシデントが発生してしまった際に、その被害を最小限に抑え、原因を究明し、事業を迅速に復旧させるための支援を行うのがこのサービスです。

具体的な支援内容は以下の通りです。

- インシデントレスポンス: 被害拡大を防ぐための初動対応(感染端末のネットワークからの隔離など)、関係各所への連絡、復旧計画の策定などを支援します。

- デジタルフォレンジック調査: コンピュータやサーバーに残されたログなどの電子的証拠を収集・分析し、「いつ、誰が、どこから、何をしたのか」といった不正アクセスの全容を解明します。この調査結果は、警察への届け出や訴訟、顧客への説明責任を果たす上で極めて重要な根拠となります。

- 復旧・再発防止支援: システムのクリーンアップと復旧作業を支援するとともに、インシデントの原因となった脆弱性やプロセスの不備を特定し、同様の事態が二度と起こらないための具体的な再発防止策を提言します。

インシデント発生時のパニック状態において、冷静かつ的確な判断を下せる専門家の存在は、企業の存続を左右するほど重要です。

セキュリティ教育・研修

多くのセキュリティインシデントは、悪意のある攻撃だけでなく、従業員の不注意や知識不足といったヒューマンエラーが引き金となっています。そのため、組織全体のセキュリティレベルを向上させるためには、技術的な対策と並行して「人」への対策が不可欠です。

セキュリティ会社は、企業の従業員向けに様々な教育・研修プログラムを提供しています。

- 標的型攻撃メール訓練: 実際の攻撃メールを模した訓練メールを従業員に送信し、開封率やURLクリック率を測定します。これにより、従業員の警戒レベルを可視化し、具体的な注意点を指導することができます。

- eラーニング: 全従業員を対象に、情報セキュリティの基礎知識や、守るべきルールなどをオンラインで学べるコンテンツを提供します。

- 役職・職種別研修: 経営層向けには事業リスクの観点から、開発者向けには安全なプログラムを開発する「セキュアコーディング」の観点から、それぞれの立場に応じた専門的な研修を実施します。

これらの教育・研修を定期的に行うことで、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高め、「人間の壁」を強化することができます。

セキュリティ会社を利用する3つのメリット

専門的なセキュリティ会社に業務を委託することは、一見するとコスト増に繋がるように思えるかもしれません。しかし、中長期的な視点で見ると、それを上回る大きなメリットが存在します。ここでは、セキュリティ会社を利用する主な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 最新の脅威に関する専門知識を活用できる

サイバー攻撃の世界は、まさに日進月歩です。昨日まで有効だった防御策が今日には通用しなくなることも珍しくありません。新しいマルウェアの登場、OSやソフトウェアの未知の脆弱性(ゼロデイ脆弱性)を突いた攻撃、ソーシャルエンジニアリングの巧妙化など、企業が自社だけでこれらの最新情報を常にキャッチアップし、対策に反映させ続けることは極めて困難です。

セキュリティ会社は、世界中のリサーチ機関やセキュリティコミュニティと連携し、常に最新の脅威インテリジェンス(攻撃者の手法、動向、脆弱性情報など)を収集・分析しています。彼らは、特定の攻撃グループが使用するツールやインフラ、次の標的となりうる業界の予測など、一般には出回らない専門的な情報を持っています。

この専門知識を活用することで、企業は以下のような恩恵を受けられます。

- 予測的な防御: 新たな脅威が出現した際、その攻撃が自社に到達する前に、特徴を分析し、検知ルールを更新したり、パッチ適用を優先したりといった先回りした対策を講じることが可能になります。

- 高度な攻撃への対応: ゼロデイ攻撃や、複数の手法を組み合わせた持続的標的型攻撃(APT)など、従来のセキュリティ製品だけでは防ぎきれない高度な脅威に対しても、専門家のアナリティクス能力によって兆候を捉え、対処できるようになります。

- 効率的な対策: 無数にある脅威情報の中から、自社の業種や事業内容にとって本当にリスクが高いものは何かを専門家が判断してくれるため、限られたリソースを最も効果的な対策に集中させることができます。

自社で何年もかけて蓄積しなければならないような高度な知見を、契約したその日から活用できることこそ、セキュリティ会社を利用する最大のメリットの一つです。

② 自社のリソースをコア業務に集中できる

前述の通り、国内ではサイバーセキュリティ人材が深刻に不足しており、専門知識を持つ人材の採用は非常に困難かつ高コストです。仮に採用できたとしても、その人材を維持し、常に最新の知識を習得させ続けるための教育コストもかかります。また、24時間365日の監視体制を自社で構築しようとすれば、最低でも5〜6名以上の専門家を交代勤務させる必要があり、人件費だけでも莫大な金額になります。

セキュリティ対策を専門の会社にアウトソーシングすることで、これらの採用・教育・人件費といった負担から解放され、自社の貴重な人材や経営資源を、本来注力すべきコア業務(製品開発、サービス向上、営業活動など)に集中させることができます。

例えば、あるソフトウェア開発会社を考えてみましょう。この会社が自社でセキュリティチームを抱える場合、開発者はセキュリティの専門家と頻繁に連携し、時には自らセキュリティチェックを行う必要があります。しかし、脆弱性診断やセキュリティ監視を外部の専門会社に委託すれば、開発者は安心して新機能の開発や品質向上に専念できます。結果として、製品の市場投入までの時間が短縮され、競争優位性を確保することに繋がります。

このように、セキュリティ対策を専門家に任せることは、単なるコスト削減ではなく、事業全体の生産性向上と成長促進に貢献する戦略的な投資と捉えることができます。ノンコア業務を切り離し、自社の強みを最大限に活かすという経営の原則は、セキュリティ分野にも当てはまるのです。

③ 24時間365日の監視体制を構築できる

サイバー攻撃者は、企業の防御が手薄になる時間帯を狙って攻撃を仕掛けてきます。企業の通常の業務時間が終了した夜間や、システム管理者が休暇を取っている週末・祝日は、攻撃者にとって絶好の活動時間です。もしこの時間帯にインシデントが発生し、翌朝出社するまで誰も気づかなければ、被害は甚大なものになってしまうでしょう。

自社の情報システム部門だけで、この24時間365日の監視体制を構築・維持するのは、人員とコストの両面から現実的ではありません。無理に運用しようとすれば、担当者に過大な負担がかかり、疲弊してミスを誘発したり、離職に繋がったりするリスクもあります。

セキュリティ会社のSOC(セキュリティオペレーションセンター)サービスを利用すれば、比較的安価なコストで、サイバーセキュリティの専門家による常時監視体制を即座に手に入れることができます。 SOCには、複数の企業を同時に監視することでスケールメリットを活かし、高度な監視システムと専門アナリストを効率的に運用するノウハウがあります。

この体制によって、以下のような対応が可能になります。

- インシデントの早期発見: 深夜に海外のサーバーから不正なアクセスが試みられた場合、SOCのアナリストがリアルタイムでその異常を検知します。

- 迅速な初期対応: 検知された脅威が深刻であると判断された場合、事前に定められた手順に従い、アナリストが遠隔で不正な通信を遮断したり、該当のサーバーをネットワークから隔離したりといった初期対応を行います。

- タイムリーなエスカレーション: 同時に、企業の緊急連絡先に状況が報告され、被害を最小限に抑えるための次のステップについて連携を図ります。

攻撃の魔の手がいつ、どこから伸びてくるか分からない現代において、24時間365日、自社の情報資産を見守ってくれる「眠らない番人」を確保できる安心感は、計り知れない価値があると言えるでしょう。

セキュリティ会社を利用する3つのデメリット

セキュリティ会社の活用は多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、外部委託を成功させるための鍵となります。

① 外部委託のコストがかかる

最も直接的なデメリットは、当然ながら外部委託に伴う費用が発生することです。特に、高度な専門性を要するコンサルティングや、24時間365日体制でのSOCサービス、大規模なペネトレーションテストなどは、年間で数百万円から数千万円のコストがかかる場合もあります。限られた予算の中でセキュリティ対策を進めなければならない企業にとって、このコストは大きな負担となり得ます。

しかし、このコストを評価する際には、表面的な金額だけで判断するのではなく、多角的な視点を持つことが重要です。考慮すべきは、もし外部委託しなかった場合に発生するであろうコストやリスクです。

- 自社構築コストとの比較: 同レベルのセキュリティ体制(専門人材の採用・教育費、高価なセキュリティツールの導入・維持費など)を自社で構築した場合の総コスト(TCO)と比較検討する必要があります。多くの場合、専門会社に委託する方がトータルコストは低く抑えられます。

- インシデント発生時の損害額: 万が一、重大なセキュリティインシデントが発生した場合の損害は、委託費用をはるかに上回る可能性があります。事業停止による逸失利益、顧客への賠償金、システムの復旧費用、ブランドイメージの低下による株価下落や顧客離れなど、その影響は計り知れません。

セキュリティ委託費用は、単なる「経費」ではなく、将来起こりうる甚大な損害を防ぐための「保険」や「投資」として捉えることが、適切な意思決定に繋がります。対策としては、複数の会社から見積もりを取得してサービス内容と価格の妥当性を比較したり、まずは重要な領域に絞ってスモールスタートしたりといったアプローチが有効です。

② 社内にノウハウが蓄積されにくい

セキュリティ対策を外部の専門会社に「丸投げ」してしまうと、自社の従業員がセキュリティに関する具体的な知見や対応経験を積む機会が失われ、社内にノウハウが蓄積されにくくなるというリスクがあります。

この状態が続くと、以下のような問題が生じる可能性があります。

- 委託先への過度な依存: 委託先がいなければ、自社のセキュリティ状況を誰も説明できなくなってしまいます。将来的に委託先を変更したり、内製化に切り替えたりする際の障壁が高くなります。

- コミュニケーションの齟齬: 自社内にセキュリティを理解できる担当者がいないと、委託先からの専門的な報告内容を正しく理解し、経営層や関連部署に分かりやすく伝えることができません。結果として、報告が形骸化し、適切な対策の意思決定が遅れる可能性があります。

- 事業との乖離: 委託先はあくまで外部の組織であるため、自社のビジネスの細かいニュアンスや現場の状況を完全に把握することは困難です。社内の担当者が関与しなければ、提案される対策がビジネスの実態と乖離してしまう恐れがあります。

このデメリットを回避するためには、委託先を単なる「業者」としてではなく、共にセキュリティを向上させていく「パートナー」として位置づけることが重要です。具体的には、以下のような対策が考えられます。

- 定期的な報告会や勉強会の実施: 委託先に対して、検知したインシデントの内容やその対応、最新の脅威動向などについて、定期的に詳細な報告会や勉強会を開催してもらいましょう。

- 自社担当者の積極的な関与: 自社の担当者を窓口として明確に定め、委託先とのコミュニケーションを密に行い、可能な範囲で実際の対応プロセスにも関与させることが、スキル移転に繋がります。

- 明確な役割分担: 委託する業務範囲と、自社で担うべき役割を契約時に明確に定義し、責任の所在をはっきりさせておくことが重要です。

③ 外部委託による情報漏洩のリスクがある

セキュリティを強化するために専門会社に依頼したにもかかわらず、その委託先が原因で情報漏洩が発生するという、本末転倒な事態もリスクとして存在します。

脆弱性診断やインシデント対応といった業務では、委託先の担当者が自社の機密情報が保管されているサーバーにアクセスしたり、システムの管理者権限を一時的に付与されたりすることがあります。この過程で、委託先のセキュリティ管理体制がずさんであったり、悪意のある従業員がいたりした場合、情報が外部に漏洩する可能性はゼロではありません。

このリスクを管理するためには、何よりも慎重な委託先の選定が不可欠です。信頼できるパートナーを選ぶためには、以下の点を確認しましょう。

- 第三者認証の取得状況: ISMS(ISO/IEC 27001)やプライバシーマークなど、情報セキュリティに関する客観的な認証を取得しているかは、基本的なチェックポイントです。

- 契約内容の確認: 業務の範囲、データの取り扱い方法、再委託の有無、そして最も重要な秘密保持義務(NDA)に関する条項を法務部門も交えて詳細に確認します。

- 実績と評判: 同業他社での実績や、業界での評判などを確認することも有効です。長年にわたり、金融機関や官公庁といった高いセキュリティレベルを要求される顧客と取引がある会社は、信頼性が高いと言えるでしょう。

- 技術的な対策: 委託先の作業内容を記録(ロギング)し、提出を義務付けることや、付与するアクセス権限を必要最小限に限定するといった技術的なコントロールも併用することが望ましいです。

自社の情報を預けるに値する、信頼に足るパートナーであるかどうかを多角的に見極めることが、このリスクを低減する上で最も重要なポイントとなります。

セキュリティ会社の費用相場

セキュリティ会社に支払う費用は、依頼するサービスの種類、対象範囲(スコープ)、期間、求められる専門性のレベルなど、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、主要なサービスごとに費用の目安と、価格を左右する要因について解説します。ここに挙げる金額はあくまで一般的な相場であり、最終的な価格は個別の見積もりによって決定されることをご理解ください。

| サービス種別 | 費用相場(目安) | 費用を左右する主な要因 |

|---|---|---|

| セキュリティコンサルティング | 月額30万円~ / プロジェクト型100万円~ | コンサルタントのスキルレベル、稼働日数、テーマの難易度 |

| 脆弱性診断(Webアプリケーション) | 30万円~150万円 / 1Webサイト | 診断対象のページ数・機能数、診断手法(ツール/手動) |

| ペネトレーションテスト | 100万円~数千万円 | 対象範囲(スコープ)、シナリオの複雑さ、期間 |

| セキュリティ監視・運用(SOC) | 月額30万円~ | 監視対象の機器数、ログの量、サービスレベル(SLA) |

| インシデント対応(フォレンジック) | 初動対応50万円~ / 調査費用100万円~ | 調査対象の機器台数、調査期間、緊急度 |

| セキュリティ研修 | 30万円~100万円 / 1回 | 研修形式(集合/eラーニング)、内容、対象人数、講師 |

セキュリティコンサルティングの費用

セキュリティコンサルティングの料金体系は、主に「顧問契約型」と「プロジェクト型」の2つに分かれます。

- 顧問契約型: 月額固定料金で、継続的なアドバイスや相談対応を受ける形式です。月額30万円~100万円程度が相場で、コンサルタントの稼働時間や専門性に応じて変動します。

- プロジェクト型: ISMS認証取得支援など、特定のゴールに向けて期間を定めて支援を受ける形式です。プロジェクト全体で100万円~500万円以上となることが多く、テーマの難易度やプロジェクトの規模によって大きく異なります。

脆弱性診断の費用

脆弱性診断の費用は、診断対象と手法によって大きく変わります。

- Webアプリケーション診断: 1サイトあたり30万円~150万円程度が目安です。ログイン機能や決済機能など、動的な機能の数や複雑さによって価格が上昇します。

- 診断手法: 安価な「ツール診断」と、高価だが精度の高い「手動診断(専門家による診断)」があります。両者を組み合わせたプランが一般的です。手動診断の割合が高いほど、費用は高くなりますが、ツールでは見つけられない脆弱性を発見できる可能性が高まります。

- その他: サーバーやネットワーク機器を対象とする「プラットフォーム診断」は1IPアドレスあたり数万円から、スマートフォンアプリ診断は1OSあたり50万円程度からが目安です。

セキュリティ監視・運用の費用

SOCサービスの費用は、主に監視対象の規模とサービスレベルによって決まります。

- 料金体系: 月額固定制が一般的で、月額30万円程度からスタートできます。

- 価格変動要因:

- 監視対象: ファイアウォールやサーバーなどの監視対象機器の台数。

- ログ量: 監視対象から送られてくるログのデータ量(イベント数)。

- サービスレベル(SLA): 脅威を検知してから通知するまでの時間や、通知だけでなく通信遮断などの対処まで行うかといった、サービスの品質保証レベルによって価格が変動します。高度な対応を求めるほど高額になります。

インシデント対応(フォレンジック調査)の費用

インシデント対応は緊急性が高く、専門的な調査が必要となるため、費用は高額になりがちです。

- 料金体系: 「初動対応費用」+「調査費用(技術者単価×時間)」という形が一般的です。初動対応だけで50万円~100万円、その後のフォレンジック調査で数百万円かかることも珍しくありません。

- 価格変動要因: 調査対象となるPCやサーバーの台数、保全すべきデータの量、調査の緊急度、求められる報告書の詳細度などによって費用が大きく変わります。

- リテイナーサービス: 年間契約を結んでおくことで、インシデント発生時に優先的に、かつ通常より割安な価格で対応してもらえる「インシデント対応リテイナーサービス」もあります。これは一種の保険のようなもので、多くの企業が利用しています。

セキュリティ研修の費用

セキュリティ研修の費用は、形式や内容、対象人数によって様々です。

- 集合研修: 講師を派遣して行う形式で、半日の研修で30万円~100万円程度が目安です。研修内容のカスタマイズ度合いや、講師の知名度によって価格が変わります。

- 標的型攻撃メール訓練: 1回の訓練で30万円程度から実施可能です。対象人数やシナリオの複雑さによって変動します。

- eラーニング: 1ユーザーあたり月額数百円~数千円で利用できるサービスが多く、全社的に展開しやすいのが特徴です。

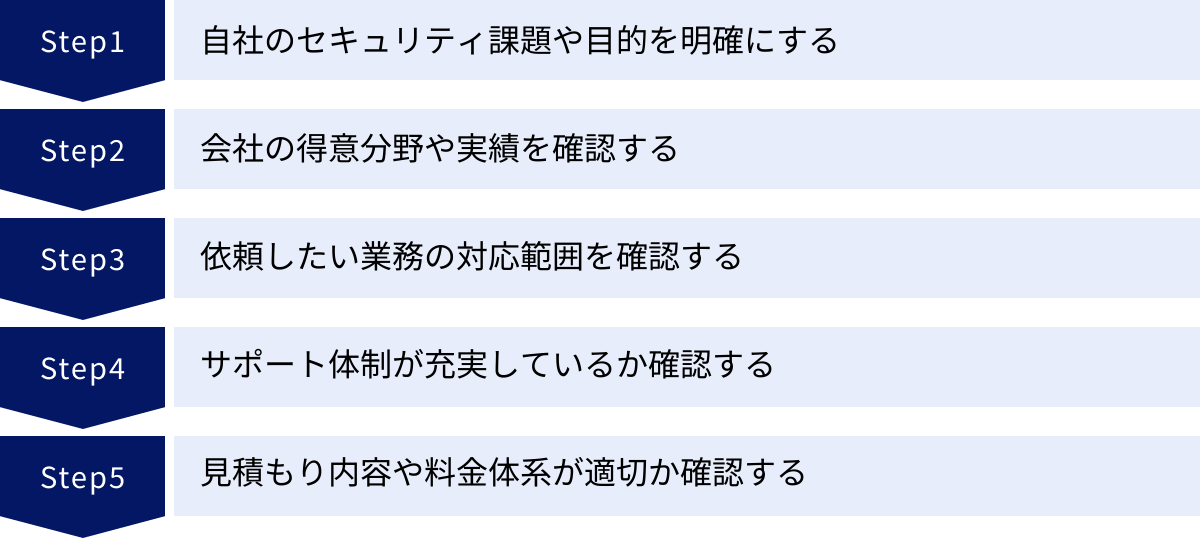

失敗しないセキュリティ会社の選び方5つのポイント

数多くのセキュリティ会社の中から、自社の課題解決に本当に貢献してくれる最適なパートナーを見つけ出すことは、決して簡単ではありません。ここでは、会社選定で失敗しないために押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

① 自社のセキュリティ課題や目的を明確にする

これは、セキュリティ会社選定における最も重要かつ最初のステップです。 ここが曖昧なまま会社探しを始めると、営業担当者の提案に流されてしまったり、オーバースペックで高額なサービスを契約してしまったりする原因になります。まずは社内で、以下の点をじっくりと議論し、言語化してみましょう。

- 何を守りたいのか?(保護対象): 顧客の個人情報、製品の設計データ、独自の技術情報、会社のブランドイメージなど、失われた場合に最もダメージが大きい情報資産は何かを特定します。

- どのような脅威が怖いのか?(脅威認識): ランサムウェアによる事業停止、Webサイトの改ざんによる信用失墜、内部関係者による情報持ち出しなど、自社のビジネスモデルや業界の特性から、特に懸念される脅威を具体的に想定します。

- 何を達成したいのか?(目的・ゴール): 「Webサイトの脆弱性をゼロにしたい」「24時間安心して眠れる監視体制が欲しい」「取引先から求められているISMS認証を取得したい」など、今回の取り組みで達成したいゴールを明確にします。

- 予算と期間はどれくらいか?(制約条件): どのくらいの費用を投じることができるのか、いつまでに目的を達成したいのか、現実的な制約を把握しておきます。

これらの項目を整理した「RFP(提案依頼書)」のような簡単な資料にまとめておくと、複数の会社に同じ条件で相談することができ、提案内容を公平に比較しやすくなります。

② 会社の得意分野や実績を確認する

セキュリティ会社と一言で言っても、その専門領域や得意分野は様々です。

- コンサルティング系: PwCやデロイトのようなBIG4系は、経営戦略と結びついたコンサルティングを得意とします。

- 技術特化型: GMOイエラエやEGセキュアソリューションズのように、脆弱性診断やペネトレーションテストといった特定の技術分野で圧倒的な強みを持ちます。

- 監視・運用(SOC)特化型: ラックやNRIセキュアのように、大規模な監視センターを運用し、24時間365日の監視サービスに定評があります。

- 製品ベンダー系: トレンドマイクロやサイバーセキュリティクラウドのように、自社製品を中核としたソリューションを展開します。

自社の目的(例:Webサイトの安全性を極限まで高めたい)と、会社の得意分野(例:Webアプリケーション診断に特化)が一致しているかを確認することが重要です。公式サイトの事業内容や、公開されている技術ブログ、セミナーでの登壇情報などをチェックし、その会社がどの分野で専門性を発揮しているのか、どのような実績を持っているのかをしっかり見極めましょう。特に、自社と同じ業界・業種での実績が豊富であれば、業界特有の課題にも精通している可能性が高く、より的確な提案が期待できます。

③ 依頼したい業務の対応範囲を確認する

依頼するサービスが、自社のニーズをどこまで満たしてくれるのか、その対応範囲(スコープ)を詳細に確認することも不可欠です。表面的なサービス名だけでなく、具体的なアウトプットや作業内容を事前にすり合わせましょう。

- 脆弱性診断の場合: 診断で見つかった脆弱性を指摘するだけで終わりなのか、それとも具体的な修正方法の提案や、修正が正しく行われたかの再診断まで含まれているのか。

- SOCサービスの場合: インシデントの兆候を検知した際に、「メールで通知するだけ」なのか、電話での報告や、緊急時の通信遮断といった対処まで行ってくれるのか。

- コンサルティングの場合: 規程やポリシーのテンプレートを渡されるだけなのか、自社の実態に合わせてカスタマイズし、従業員への説明会まで実施してくれるのか。

特に重要なのは、「発見から解決まで」をワンストップで支援してくれる体制があるかという点です。診断だけを行う会社、対策製品を売るだけの会社、と分断されていると、結局社内の担当者がその間を繋ぐのに奔走することになります。理想は、課題の発見から対策の提案、実装支援、そしてその後の運用までを一貫して相談できるパートナーです。

④ サポート体制が充実しているか確認する

特にSOCサービスやコンサルティングのような長期的な契約になる場合、契約後のサポート体制の質が満足度を大きく左右します。契約前の営業担当者の対応は丁寧でも、契約後に「担当者と連絡が取れない」「質問への回答が遅い」といった事態に陥っては意味がありません。

以下の点をチェックリストとして確認することをおすすめします。

- コミュニケーション手段: 問い合わせはメールのみか、電話や専用のWebポータルサイトも利用できるか。

- 応答時間: 問い合わせから何時間以内に一次回答が得られるかなど、SLA(サービスレベル合意書)に明記されているか。

- 緊急連絡体制: 深夜や休日に緊急事態が発生した場合の連絡フローは確立されているか。

- 報告の質: 定期的な報告会はあるか。提出されるレポートは、専門家でなくても理解できる分かりやすい内容になっているか。(可能であればサンプルを見せてもらうのが良いでしょう)

- 担当者のスキルと相性: 自社の窓口となる担当者の専門知識や経験は十分か。また、円滑にコミュニケーションが取れる相手かどうかも重要な要素です。

⑤ 見積もり内容や料金体系が適切か確認する

最後に、提示された見積もりの内容と料金体系を精査します。安さだけで選ぶことは危険ですが、一方で不透明な料金体系や、不要なサービスが含まれている見積もりは避けるべきです。

- 見積もりの詳細度: 「作業一式」といった曖昧な記載ではなく、どの作業に、何人の技術者が、何時間(何人日)従事するのか、といった内訳が詳細に記載されているかを確認します。内訳が明確であれば、他社の見積もりと比較検討しやすくなります。

- 追加料金の条件: 想定外の事態が発生した場合などに、追加料金が発生する条件が契約書や見積書に明記されているかを確認します。例えば、脆弱性診断で診断範囲が途中で増えた場合や、フォレンジック調査で調査対象のPCが増えた場合などの扱いです。

- 相見積もりの取得: 最低でも2〜3社から見積もりを取り、サービス内容と価格を比較検討することを強く推奨します。これにより、提示されている価格が市場の相場から大きく外れていないか、自社の要望に対して最もコストパフォーマンスの高い提案はどれか、を客観的に判断することができます。

これらの5つのポイントを一つひとつ丁寧に確認していくことが、自社にとって最適なセキュリティ会社という名の強力なパートナーを見つけ出すための確実な道筋となるでしょう。

まとめ

本記事では、2024年最新のおすすめセキュリティ会社25選から、セキュリティ会社の役割、具体的なサービス内容、利用するメリット・デメリット、費用相場、そして失敗しないための選び方まで、幅広く解説しました。

サイバー攻撃がますます高度化し、ビジネスのあらゆる側面に浸透する現代において、セキュリティ対策はもはやIT部門だけの課題ではありません。情報漏洩や事業停止といったインシデントは、企業の財務状況や社会的信用を根底から揺るがしかねない、重大な経営リスクです。

しかし、多くの企業にとって、この複雑で専門的な課題に自社だけで立ち向かうことは非常に困難です。そこで強力な味方となるのが、専門的な知識と技術、そして経験を持つセキュリティ会社です。彼らは、最新の脅威に対する深い知見、自社では構築が難しい24時間365日の監視体制、そしてインシデント発生時の迅速な対応能力を提供し、企業の貴重な情報資産と事業継続性を守るためのパートナーとなります。

もちろん、外部委託にはコストがかかり、社内にノウハウが蓄積しにくいといった側面もあります。だからこそ、自社の課題と目的を明確にし、慎重にパートナーを選定するプロセスが極めて重要になります。

今回ご紹介した「失敗しないセキュリティ会社の選び方5つのポイント」を再確認してみましょう。

- 自社のセキュリティ課題や目的を明確にする

- 会社の得意分野や実績を確認する

- 依頼したい業務の対応範囲を確認する

- サポート体制が充実しているか確認する

- 見積もり内容や料金体系が適切か確認する

これらのポイントを踏まえ、自社の状況に真摯に向き合い、長期的な視点で共に成長していける信頼できるパートナーを見つけ出すことが、これからのデジタル社会を生き抜くための重要な第一歩です。この記事が、その一助となれば幸いです。