デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代において、契約書や請求書、研究データといったあらゆる文書が電子化されています。ペーパーレスによる業務効率化やコスト削減は大きなメリットですが、同時に「その電子データは本物か?」「後から誰かに書き換えられていないか?」という信頼性の問題が大きな課題となります。

この電子データの信頼性を担保する上で、極めて重要な役割を果たす技術が「タイムスタンプ」です。特に2022年の電子帳簿保存法改正により、多くの企業にとってタイムスタンプは無視できない存在となりました。

この記事では、タイムスタンプの基本的な役割や仕組みから、電子署名との違い、電子帳簿保存法との具体的な関係、導入のメリット・デメリット、そしてサービスの選び方まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

目次

タイムスタンプとは

タイムスタンプとは、一言でいえば「ある時刻に、その電子データが存在していたこと(存在証明)」と「その時刻以降、データが改ざんされていないこと(完全性証明)」を第三者機関が証明する技術です。

紙の書類であれば、郵便局の「内容証明郵便」や「確定日付」がこれに近い役割を果たします。内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明する制度です。一方、タイムスタンプは、このプロセスをデジタル空間で実現するもので、「電子的な確定日付」や「デジタルの消印」と表現するとイメージしやすいでしょう。

ビジネスでやり取りされる電子データは、簡単に複製や改変ができてしまいます。例えば、Wordで作成した請求書の日付や金額を後から書き換えることは容易です。これでは、そのデータがいつ作成され、内容が正しいものであるかを客観的に証明できません。

タイムスタンプは、このような電子データの脆弱性を補い、法的な証拠能力を持たせるための重要な仕組みです。信頼できる第三者機関である「時刻認証局(TSA:Time Stamping Authority)」が、暗号技術を用いて時刻情報を付与することで、電子データの信頼性を飛躍的に高めます。

タイムスタンプの役割

タイムスタンプが持つ役割は、大きく分けて「存在証明」と「完全性証明」の2つです。これらが組み合わさることで、電子文書は紙の文書と同等、あるいはそれ以上の信頼性を獲得します。

1. 存在証明(いつ、そのデータがあったか)

存在証明とは、文字通り、特定の時刻にその電子データが存在していたことを証明する役割です。タイムスタンプには、時刻認証局が保証する正確な時刻情報が含まれています。これにより、「この契約書は2024年4月1日15時30分00秒の時点では、確かにこの内容で存在していました」という事実を客観的に示すことができます。

これは、知的財産の保護において特に重要です。例えば、新しい発明のアイデアを思いついた際、そのアイデアを記述したファイルにタイムスタンプを付与しておけば、後から他社が類似の技術を発表しても、「自分の方が先にそのアイデアを着想していた」という証拠(先使用権の主張)として活用できる可能性があります。

2. 完全性証明(データが改ざんされていないか)

完全性証明(非改ざん証明とも呼ばれる)とは、タイムスタンプが付与された時刻以降、その電子データが一切変更されていないことを証明する役割です。これは、「ハッシュ値」という技術を用いて実現されます。ハッシュ値は「データの指紋」のようなもので、データが1ビットでも変わると全く異なる値になります。

タイムスタンプには、このハッシュ値が含まれており、検証時には現在のデータのハッシュ値と比較します。両者が一致すれば、データが改ざんされていないことが数学的に証明されます。

この役割は、電子帳簿保存法で国税関係書類を電子保存する際に不可欠です。スキャンした領収書や電子的に受け取った請求書にタイムスタンプを付与することで、保存期間中にデータが不正に書き換えられていないことを証明し、税務調査においてもその正当性を主張できます。

このように、タイムスタンプはデジタル社会における「信頼のインフラ」として、ビジネスのあらゆる場面でその重要性を増しています。DXやペーパーレス化を安全かつ円滑に進めるためには、タイムスタンプの正確な理解が不可欠と言えるでしょう。

タイムスタンプで証明できる2つのこと

前章ではタイムスタンプの役割として「存在証明」と「完全性証明」を挙げました。ここでは、この2つの証明が具体的にどのような仕組みで、どのような場面で役立つのかをさらに詳しく掘り下げて解説します。この2つの証明内容を理解することが、タイムスタンプの核心を掴む鍵となります。

① 存在証明:その時間にデータが存在したことの証明

存在証明(Existence Proof)は、タイムスタンプの最も基本的な機能です。これは、「誰が」作成したかではなく、「いつ」そのデータが存在したかという客観的な時点を証明することに特化しています。

存在証明の仕組み

タイムスタンプの根幹をなすのは、信頼できる第三者機関である時刻認証局(TSA)です。TSAは、GPS衛星や原子時計などから取得した極めて正確な時刻情報(UTC:協定世界時)を保持しています。

利用者がタイムスタンプを要求すると、対象のデータ(のハッシュ値)がTSAに送られます。TSAは、そのデータを受理した瞬間の正確な時刻情報を付与し、電子署名を施して「タイムスタンプトークン」として返却します。このプロセスにより、利用者はTSAという権威ある第三者によって、特定の時刻にデータが存在したことを証明できるようになります。

存在証明が活用される具体例

- 知的財産の保護:

研究開発の分野では、発明のアイデアや実験ノート、設計図などのデータにタイムスタンプを付与しておくことが非常に有効です。これにより、発明が成立した「時点」を客観的に証明できます。万が一、特許出願前に他社に情報を知られてしまったり、類似の特許が後から出願されたりした場合でも、「先使用権」を主張するための有力な証拠となります。これは、巨額の投資が行われる研究開発の成果を守るための重要な防御策です。 - 契約締結日の証明:

電子契約において、契約当事者双方が合意した内容の契約書PDFにタイムスタンプを付与することで、契約が成立した日時が確定します。これにより、「言った・言わない」のトラブルだけでなく、「いつ契約が有効になったのか」という日付に関する紛争を未然に防ぐことができます。 - 電子メールやチャットの証拠保全:

ビジネス上の重要な合意や指示が電子メールやチャットで行われることは珍しくありません。これらの通信記録をPDF化し、タイムスタンプを付与して保存しておくことで、そのやり取りが「いつ」行われたかの証拠能力を高めることができます。訴訟などの際に、通信記録の正当性を主張する上で役立ちます。

② 完全性証明:データが改ざんされていないことの証明

完全性証明(Integrity Proof)は、非改ざん証明とも呼ばれ、タイムスタンプが付与された後、データが1ビットたりとも変更されていないことを保証するものです。この証明は、電子データの証拠としての価値を決定づける非常に重要な要素です。

完全性証明の仕組み

完全性証明の鍵を握る技術が「ハッシュ関数」です。ハッシュ関数は、どんなに大きなデータ(数ギガバイトの動画ファイルなど)でも、それを入力すると常に同じ長さの、一見ランダムな文字列(ハッシュ値)を出力します。このハッシュ値は「電子的な指紋」に例えられ、以下の特徴を持ちます。

- 不可逆性: ハッシュ値から元のデータを復元することはできない。

- 一意性: 元のデータが少しでも異なれば(例えば、文章の句読点を一つ変えただけでも)、生成されるハッシュ値は全く別のものになる。

タイムスタンプを付与する際、まず元のデータからハッシュ値を生成し、そのハッシュ値をTSAに送ります。TSAは時刻情報とそのハッシュ値を結合してタイムスタンプトークンを発行します。

将来、そのデータが改ざんされていないかを検証する際は、保管されている元のデータから再度ハッシュ値を計算し、タイムスタンプトークン内に記録されているハッシュ値と照合します。2つのハッシュ値が完全に一致すれば、データがタイムスタンプ付与時から全く変更されていないことが数学的に証明されます。

完全性証明が活用される具体例

- 電子帳簿保存法における国税関係書類:

これは最も代表的な活用例です。紙で受け取った請求書や領収書をスキャナで読み取って保存する場合(スキャナ保存)、その画像データが後から改ざんされていないことを保証するためにタイムスタンプの付与が求められます。これにより、税務調査において電子データが原本として認められるための「真実性の確保」という要件を満たすことができます。 - 医療分野における電子カルテ:

患者の診断記録や治療履歴が記録された電子カルテは、極めて高い正確性と信頼性が求められます。万が一、後から不正に内容が書き換えられれば、医療過誤や保険金詐欺につながる恐れがあります。電子カルテのデータにタイムスタンプを付与することで、記録の完全性を保証し、医療の安全性と透明性を高めます。 - 公文書や電子的証拠:

行政手続きの電子化が進む中、申請書や証明書といった公文書の電子データにもタイムスタンプが活用されます。また、刑事事件や民事訴訟で使われるデジタルフォレンジック(電子的証拠の解析)においても、押収したデータの保全日時を確定させ、その後の解析過程でデータが改変されていないことを証明するためにタイムスタンプが利用されます。

このように、存在証明と完全性証明は、タイムスタンプが持つ2つの強力な機能です。これらが一体となって働くことで、電子データは紙の文書に匹敵する、あるいはそれを超えるほどの堅牢な証拠能力を持つことができるのです。

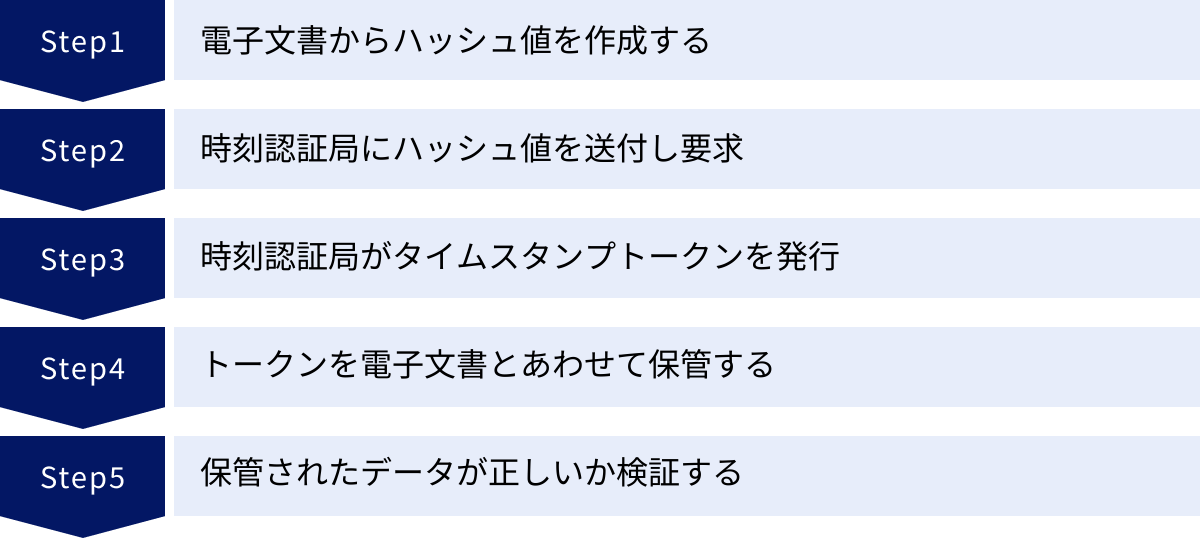

タイムスタンプの仕組みを5ステップで解説

タイムスタンプがどのようにして電子データの「存在」と「完全性」を証明するのか、その技術的な背景は一見複雑に思えるかもしれません。しかし、一連の流れをステップごとに分解していくと、その論理的な仕組みが理解できます。ここでは、タイムスタンプが付与され、検証されるまでのプロセスを5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 電子文書からハッシュ値を作成する

最初のステップは、タイムスタンプを付与したい電子文書(請求書のPDF、契約書のWordファイル、設計図のCADデータなど)から「ハッシュ値」と呼ばれるユニークな文字列を生成することです。

ハッシュ関数とは?

ハッシュ値の生成には「ハッシュ関数」という暗号学的技術が使われます。これは、入力されたデータをもとに、規則性のない固定長の文字列(ハッシュ値)を出力する計算式のことです。ハッシュ値は、しばしば「データの指紋(フィンガープリント)」や「要約(ダイジェスト)」に例えられます。

ハッシュ関数には、主に以下の3つの重要な特性があります。

- 不可逆性: ハッシュ値から元の電子文書を復元することは、計算上ほぼ不可能です。これにより、文書の内容そのものを外部に送信することなく、その文書の証明ができます。

- 一貫性: 同じ電子文書からは、何度計算しても必ず同じハッシュ値が生成されます。

- 高感度性(雪崩効果): 電子文書の内容が1文字、1ピクセルでも異なると、生成されるハッシュ値は全く異なるものになります。

なぜハッシュ値を使うのか?

タイムスタンプの要求時に、電子文書そのものではなく、このハッシュ値だけを時刻認証局(TSA)に送信します。これには2つの大きな理由があります。

- プライバシーの保護: 契約書や新製品の設計図など、機密情報を含む文書そのものを第三者であるTSAに送る必要がないため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。

- 効率化: 数ギガバイトにもなる大容量ファイルでも、ハッシュ値は数百ビット程度の短い文字列になります。通信データ量を大幅に削減し、高速な処理を実現します。

② 時刻認証局(TSA)にハッシュ値を送付し要求する

次に、ステップ①で生成したハッシュ値を、インターネット経由で信頼できる第三者機関である「時刻認証局(TSA:Time Stamping Authority)」に送信し、タイムスタンプの発行を要求します。

TSAは、その名の通り、正確な時刻を認証し、タイムスタンプを発行することを専門業務とする機関です。日本では、一般財団法人日本データ通信協会が定める厳格な基準(施設の安全性、時刻のトレーサビリティ、セキュリティ運用体制など)をクリアした事業者が、総務大臣による認定を受けて時刻認証業務を行っています。この認定を受けたTSAが発行するタイムスタンプは「認定タイムスタンプ」と呼ばれ、特に電子帳簿保存法などで要求される高い信頼性を持ちます。

利用者は、文書管理システムや電子契約サービスなどを介して、意識することなくこの要求プロセスを行っているのが一般的です。

③ 時刻認証局がタイムスタンプトークンを発行する

要求を受け取ったTSAは、直ちに「タイムスタンプトークン」という電子データを発行し、利用者に返却します。このタイムスタンプトークンこそが、証明の核となる部分です。

タイムスタンプトークンには、主に以下の情報が含まれています。

- 利用者から受け取ったハッシュ値

- 要求を受理した正確な時刻情報(UTC:協定世界時)

- TSAの電子署名

TSAは、上記のハッシュ値と時刻情報を結合したものに対し、TSA自身の「秘密鍵」を使って電子署名を施します。この電子署名があることで、「このタイムスタンプトークンは、確かにこのTSAが、この時刻に、このハッシュ値に対して発行したものである」ということが保証されます。万が一、悪意のある第三者が偽のタイムスタンプトークンを作成しようとしても、TSAの秘密鍵を持たないため、真正な電子署名を偽造することはできません。

④ タイムスタンプトークンを電子文書とあわせて保管する

TSAから発行されたタイムスタンプトークンを受け取ったら、元の電子文書とセットで大切に保管します。このセットが、将来にわたってその文書の正当性を証明するための証拠一式となります。

保管方法はシステムによって異なります。

- 文書内に埋め込む: Adobe Acrobatなどで付与されるPAdES形式の長期署名のように、PDFファイル自体にタイムスタンプトークンを埋め込む方法。

- 別ファイルとして保管: 元の文書ファイルと、タイムスタンプトークンファイル(拡張子が.tsrや.tstなど)を、関連付けて同じフォルダやデータベース内に保管する方法。

電子帳簿保存法などの法令要件に従って保存する場合は、この保管方法に加え、日付や金額、取引先で検索できるような形で整理しておく必要があります。

⑤ 保管されたデータが正しいか検証する

最後のステップは、保管されている電子文書の信頼性を確認する必要が生じた際の「検証」プロセスです。例えば、税務調査で提示を求められたり、訴訟で証拠として提出したりする場面がこれにあたります。

検証の手順は以下の通りです。

- 保管されている元の電子文書から、再度ハッシュ値を計算します(ステップ①と同じハッシュ関数を使用)。

- 保管されているタイムスタンプトークンを、TSAの「公開鍵」(広く一般に公開されている鍵)を使って正当性を検証します。これにより、トークンが確かにそのTSAによって発行され、改ざんされていないことを確認します。

- 検証が成功したら、トークンの中から「発行時のハッシュ値」と「発行時刻」を取り出します。

- ステップ1で計算した「現在のハッシュ値」と、ステップ3で取り出した「発行時のハッシュ値」を比較します。

ここで、2つのハッシュ値が完全に一致すれば、「完全性(タイムスタンプ付与後に改ざんされていないこと)」が証明されます。 そして、トークンに含まれる時刻情報によって、「存在性(その時刻にデータが存在したこと)」が証明されるのです。

この5つのステップを経ることで、タイムスタンプは数学的・暗号学的に極めて強固な証明力を発揮します。

タイムスタンプと電子署名の違い

タイムスタンプと共によく聞かれる技術に「電子署名」があります。どちらも電子データの信頼性を高めるために使われますが、その役割と証明できる内容は明確に異なります。両者は競合するものではなく、むしろ互いに補完し合う関係にあり、併用することで最強の証拠能力を発揮します。

ここでは、両者の違いを「証明できる内容」と「有効期間」の2つの観点から解説します。

| 比較項目 | タイムスタンプ | 電子署名 |

|---|---|---|

| 証明する主体 | 時刻認証局(TSA)という第三者機関 | 文書の作成者・承認者である本人 |

| 証明する内容 | 存在証明(いつデータが存在したか) 完全性証明(データが改ざんされていないか) |

本人性証明(誰がその文書を作成・承認したか) 非改ざん性証明(署名後に改ざんされていないか) |

| 主な役割 | 時点の客観的な確定 | 作成者の意思表示の証明 |

| 有効期間 | タイムスタンプの暗号技術に基づく有効期間(通常10年程度) | 電子証明書の有効期間(通常1~5年) |

証明できる内容の違い

両者の最も本質的な違いは、「何を証明したいのか」という目的にあります。

タイムスタンプの焦点は「時間」

タイムスタンプが証明するのは、「いつ、そのデータが存在したか」という客観的な時点です。誰がその文書を作成したかについては一切関知しません。あくまで、信頼できる第三者機関であるTSAが、「この時刻に、この内容のデータ(のハッシュ値)が存在した」という事実を淡々と証明するだけです。この客観性が、タイムスタンプの強みです。

電子署名の焦点は「人物」

一方、電子署名が証明するのは、「誰が、その文書の内容に同意し、作成したか」という作成者本人であること(本人性)です。これは、紙の書類における「押印」や「サイン」に相当します。電子署名を付与することで、作成者は「私がこの文書を作成し、その内容に責任を持ちます」という意思表示を行います。

電子署名にも、付与された後で文書が改ざんされていないことを検知する「非改ざん性証明」の機能はあります。しかし、それはあくまで「署名者本人が署名した時点から改ざんされていない」ことを示すものです。タイムスタンプのように、客観的な第三者が時刻を証明する機能はありません。

両者の連携による相乗効果

この2つを組み合わせることで、電子文書の信頼性は完璧なものに近づきます。典型的な例が電子契約です。

- 契約者Aが契約書を作成し、電子署名を付与する。

→ これにより、「私Aが、この契約内容に同意します」という意思表示(誰が)が証明されます。 - 契約者Bも内容を確認し、電子署名を付与する。

→ これにより、「私Bも、この契約内容に同意します」という意思表示(誰が)が証明されます。 - 当事者双方の電子署名が完了した契約書に、タイムスタンプを付与する。

→ これにより、「この契約は、この時刻に、この内容で確定し、それ以降改ざんされていません」という客観的な事実(いつ)が証明されます。

このように、電子署名で「誰が」を、タイムスタンプで「いつ」を証明することで、「誰が、いつ、どのような内容に合意したか」を網羅的に、かつ極めて高い証拠能力をもって証明できるようになるのです。

有効期間の違い

もう一つの重要な違いは、それぞれの証明が有効である期間です。

タイムスタンプの有効期間(比較的長い)

タイムスタンプの有効期間は、そのタイムスタンプを発行するために使われた暗号技術(ハッシュ関数やTSAの署名鍵)の安全性が保証される期間に依存します。技術の進歩により、将来的に暗号が解読されるリスクを考慮し、一般的に10年程度の有効期間が設定されています。

10年を超えて文書の証明力を維持したい場合は、「長期署名(アーカイブタイムスタンプ)」という技術を利用します。これは、既存のタイムスタンプの有効期限が切れる前に、そのタイムスタンプごと新しいタイムスタンプで覆うように、繰り返しスタンプを押し直していくイメージです。この仕組みにより、証明力を半永久的に延長することが可能です。

電子署名の有効期間(比較的短い)

電子署名に使用される「電子証明書」(本人であることを証明する、運転免許証のようなもの)の有効期間は、一般的に1~5年と、タイムスタンプに比べて短く設定されています。

この有効期間が切れてしまうと、その電子署名が本当に本人のものか、署名された当時に有効だったのかを検証することが困難になるという問題があります。

有効期間におけるタイムスタンプの役割

実は、この電子署名の有効期間の問題を解決するためにも、タイムスタンプが重要な役割を果たします。電子署名が付与された直後にタイムスタンプを付与しておくことで、「その電子署名は、電子証明書の有効期間内に行われたものである」という事実を客観的に証明できます。

これにより、将来、署名に使われた電子証明書が失効してしまった後でも、「署名された当時は確かに有効な署名であった」ことを証明し続けることが可能になります。これは長期署名の基本的な考え方であり、電子署名の信頼性を長期にわたって維持するための必須の技術と言えます。

まとめると、タイムスタンプと電子署名は、証明する内容も有効期間も異なります。タイムスタンプは「時点」を、電子署名は「人物」を証明するという役割分担を理解し、必要に応じて両者を使い分ける、あるいは組み合わせることが重要です。

電子帳簿保存法とタイムスタンプの関係

タイムスタンプの重要性が一気に高まった最大の要因は、「電子帳簿保存法(電帳法)」の存在です。特に2022年1月施行の改正電帳法により、多くの事業者にとってタイムスタンプは身近で、かつ無視できないテーマとなりました。この章では、電帳法の概要から、タイムスタンプが具体的にどの保存区分で、どのように求められるのかを詳しく解説します。

そもそも電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)とは、法人税や所得税、消費税などに関わる帳簿や書類について、一定の要件を満たすことで、紙ではなく電子データでの保存を認める法律です。

この法律における電子データの保存方法は、大きく以下の3つの区分に分けられます。

- 電子帳簿等保存:

会計ソフトや販売管理システムなどを使って、最初から一貫してコンピュータで作成した国税関係の帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)や書類(自社発行の請求書控など)を、データのまま保存する方法。 - スキャナ保存:

取引先から紙で受け取った、または自社で作成した国税関係の書類(請求書、領収書、契約書など)を、スキャナやスマートフォンで読み取って画像データとして保存する方法。 - 電子取引データ保存:

EDI取引、インターネット取引、電子メール、クラウドサービスなどを通じて電子的に授受した取引情報(PDFの請求書、Webサイトからダウンロードした領収書など)を、その電子データのまま保存する方法。

この法律の目的は、経理のデジタル化を促進し、企業のペーパーレス化による生産性向上やコスト削減を後押しすることにあります。

タイムスタンプが求められる対象書類

電子帳簿保存法では、電子データが改ざんされていない、本物であることを示す「真実性の確保」が非常に重要な要件として定められています。タイムスタンプは、この「真実性の確保」を満たすための主要な手段の一つとして位置づけられています。

特に、以下の2つの保存区分においてタイムスタンプの要件が登場します。

スキャナ保存

紙の書類をスキャンして電子化する「スキャナ保存」では、元の紙の書類を破棄することが可能になるため、スキャン後の画像データが改ざんされていないことを証明することが極めて重要です。そのため、原則としてタイムスタンプの付与が求められます。

- 対象書類: 紙で受領または作成した契約書、領収書、請求書、見積書など、ほとんどすべての国税関係書類。

- 付与のタイミング: 書類のスキャンデータに対して、「その業務の処理に係る通常の期間(最長2か月)を経過した後、速やかに(おおむね7営業日以内)」にタイムスタンプを付与する必要があります。

- なぜ必要か: スキャンした画像データは、画像編集ソフトで簡単に金額や日付を改変できてしまいます。タイムスタンプを付与することで、スキャンした時点からデータが変更されていないことを証明し、その証拠能力を担保します。

電子取引

メールで送られてきたPDFの請求書や、ECサイトからダウンロードした領収書など、「電子取引」のデータ保存は、2024年1月1日から完全義務化されました。これらのデータも容易に改変できるため、「真実性の確保」のための措置が必要です。

タイムスタンプは、そのための選択肢の一つです。以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

- 取引先から、タイムスタンプが付与された状態の書類を受け取る。

- 書類を受け取った後、速やかに(スキャナ保存と同様、最長2か月とおおむね7営業日以内)自社でタイムスタンプを付与する。

- データの訂正や削除を行った場合に、その事実と内容が確認できるシステム、または訂正や削除ができないシステムを利用して、取引データを授受・保存する。

- 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を社内で定め、その規程に沿った運用を行う。

重要なのは、電子取引においてはタイムスタンプは必須ではなく、上記の③や④の方法で代替が可能であるという点です。

2022年改正によるタイムスタンプ要件の変更点

2022年1月の改正では、タイムスタンプに関する要件が大幅に緩和され、事業者がより利用しやすくなりました。

| 項目 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| タイムスタンプ付与期間 | 受領後、おおむね3営業日以内 | 最長約2か月とおおむね7営業日以内に緩和 |

| 受領者の自署 | スキャナ保存時に、書類の受領者が自署する必要があった | 不要に |

| 適正事務処理要件 | 2名以上での相互牽制や定期的な検査などの社内体制が必要だった | 廃止 |

特に、タイムスタンプの付与期間が大幅に延長されたことで、業務フローに余裕が生まれ、導入のハードルが大きく下がりました。また、厳格な社内体制を求める「適正事務処理要件」が廃止されたことも、中小企業にとっては大きな変更点です。

タイムスタンプの付与が不要になるケース

前述の通り、電帳法対応においてタイムスタンプは万能かつ必須の解決策ではありません。要件緩和により、特定の条件を満たせばタイムスタンプなしで「真実性の確保」ができるケースがあります。

スキャナ保存で不要になるケース

- 訂正または削除の事実・内容を確認できるクラウドシステムなどを利用し、入力期間(最長約2か月とおおむね7営業日以内)内に保存したことが確認できる場合。

- これは、多くのクラウド会計ソフトや経費精算システムが対応している機能です。システムにログが残るため、タイムスタンプの代替として認められます。

電子取引で不要になるケース

- 訂正・削除の履歴が残る/できないシステムの利用: スキャナ保存と同様、多くのクラウドサービスがこの要件に対応しています。

- 事務処理規程の策定と遵守:

- 「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を社内で作成し、備え付けておく方法です。この規程では、電子データの管理責任者を定め、正当な理由がない訂正や削除を禁止し、業務プロセスを明確にします。

- 国税庁のウェブサイトに規程のサンプル(Wordファイル)が用意されており、比較的容易に導入できるため、コストをかけずに対応したい中小企業などで広く採用されています。(参照:国税庁ウェブサイト)

結論として、電子帳簿保存法、特にスキャナ保存と電子取引への対応において、タイムスタンプは「真実性の確保」を実現する強力な手段です。しかし、自社の運用体制やコスト、利用しているシステムなどを総合的に考慮し、タイムスタンプの導入、システムの利用、事務処理規程の整備といった選択肢の中から最適な方法を判断することが重要です。

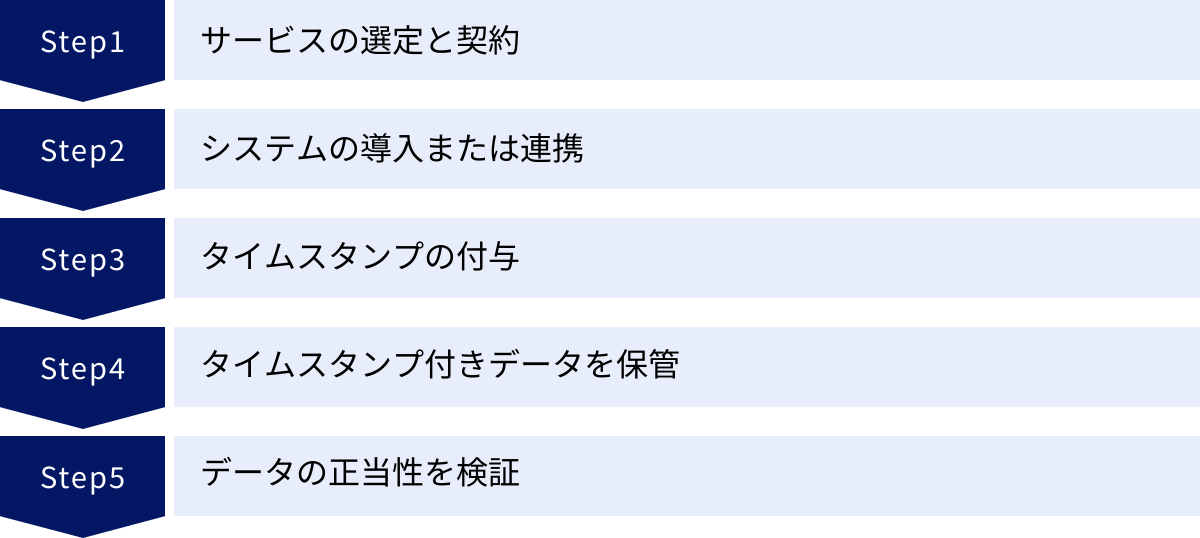

タイムスタンプの利用方法

タイムスタンプの重要性や仕組みを理解したところで、次に気になるのは「具体的にどうすれば利用できるのか」という点でしょう。タイムスタンプは、個人が単体で購入して利用するというよりは、何らかのサービスやシステムを介して利用するのが一般的です。ここでは、タイムスタンプを利用する基本的な流れと、付与できるサービスの種類について解説します。

タイムスタンプを利用する基本的な流れ

企業がタイムスタンプを導入し、運用するまでのプロセスは、概ね以下の5つのステップに分けられます。

ステップ1:サービスの選定と契約

まず、自社の目的(電子帳簿保存法対応、電子契約、知財保護など)や予算、利用頻度に合ったタイムスタンプ付与サービスを選定し、契約します。後述するように、サービスには様々な種類があるため、機能や料金体系を十分に比較検討することが重要です。

ステップ2:システムの導入または連携

契約したサービスを利用するための環境を整えます。提供形態によって方法は異なります。

- クラウドサービスの利用: Webブラウザからログインするだけですぐに利用を開始できます。

- 専用ソフトウェアのインストール: PCに専用のツールをインストールして利用します。

- API連携: 既存の文書管理システムや基幹システムに、サービスのAPI(Application Programming Interface)を組み込み、自社システムの一機能としてタイムスタンプを利用できるようにします。これには専門的な開発が必要になる場合があります。

ステップ3:タイムスタンプの付与

実際に電子データにタイムスタンプを付与します。付与の方法は、手動と自動の2通りがあります。

- 手動付与: 利用者がシステムやツールの画面上で対象のファイル(PDFなど)を選択し、「タイムスタンプ付与」のようなボタンをクリックして実行します。特定のファイルに都度付与したい場合に利用します。

- 自動付与: システムであらかじめ設定したルールに基づき、自動で付与されます。例えば、「経費精算システムに領収書画像がアップロードされたら自動で付与」「電子契約サービスで相手方が契約に合意したら自動で付与」といった運用が可能です。付与漏れを防ぎ、業務効率を大幅に向上させることができます。

ステップ4:保管

タイムスタンプが付与された電子データと、それに対応するタイムスタンプトークンをセットで保管します。電子帳簿保存法の要件を満たすためには、単に保存するだけでなく、後から検索しやすいように「取引年月日」「取引金額」「取引先」といった情報で整理して保存する必要があります。多くの対応システムには、こうした検索要件を満たす機能が備わっています。

ステップ5:検証

税務調査や訴訟など、データの正当性を証明する必要が生じた際に、保管しているデータが改ざんされていないか、タイムスタンプが有効かを検証します。検証作業は、タイムスタンプを付与したサービスや、専用の検証ツールを使って行います。

タイムスタンプを付与できるサービスの種類

タイムスタンプは、様々な形態のサービスを通じて提供されています。自社のニーズに合わせて最適な提供形態を選ぶことが大切です。

1. 文書管理システム・電子契約サービス

最も一般的な利用方法の一つです。多くの文書管理システムや電子契約サービスには、標準機能としてタイムスタンプ付与機能が組み込まれています。

- 特徴: ユーザーはタイムスタンプの技術的な詳細を意識することなく、契約締結や稟議承認といった一連の業務フローの中で、システムが自動的にタイムスタンプを付与してくれます。

- 具体例(架空): クラウド型の電子契約サービスでは、契約者が契約書ファイルに電子署名を行うと、そのタイミングで自動的にタイムスタンプが付与され、法的要件を満たした状態で保管されます。

2. 会計ソフト・経費精算システム

電子帳簿保存法への対応を主目的とする場合に非常に有効です。

- 特徴: 経費精算のためにスマートフォンで撮影した領収書や、取引先からメールで受け取った請求書PDFをシステムにアップロードするだけで、自動的にタイムスタンプが付与され、電帳法の要件(真実性の確保、検索要件など)を満たした形で保存・管理されます。

- 具体例(架空): 従業員が経費精算アプリでレシートを撮影すると、OCR機能で日付や金額が読み取られると同時に、画像データにタイムスタンプが付与され、上長への承認申請が送られます。

3. 時刻認証局(TSA)が直接提供するサービス・API

認定TSA自身が、タイムスタンプを付与するためのAPIや開発キット(SDK)を提供しているケースです。

- 特徴: 自社で開発する業務システムや、自社が提供する製品・サービスにタイムスタンプ機能を組み込みたい場合に利用します。柔軟性が高い反面、導入には専門的なIT知識や開発リソースが必要です。

- 向いているユーザー: ソフトウェア開発会社や、大規模な独自システムを運用する大企業など。

4. タイムスタンプ付与専用ツール

特定のファイルにタイムスタンプを一括で付与したり、手軽に検証したりすることに特化した、比較的シンプルなソフトウェアやクラウドサービスです。

- 特徴: 既存のシステムとの連携は考えず、特定の業務(例:知財関連のファイル管理)だけでタイムスタンプを利用したい場合や、手動で少数のファイルに付与できれば十分な場合に適しています。導入が手軽で、低コストなサービスが多いです。

5. 高機能なPDF編集ソフト

Adobe Acrobat Pro DCのような一部の高機能なPDF編集ソフトには、タイムスタンプをPDF文書に直接付与・埋め込む機能が備わっています。

- 特徴: 利用者が自分で認定TSAのサーバー情報を設定し、PDFファイルを開いてデジタル署名の一環としてタイムスタンプを付与します。手軽な方法ですが、設定や運用は個人のスキルに依存します。

このように、タイムスタンプの利用方法は一つではありません。自社の業務フロー、IT環境、予算、そして最終的な目的を明確にし、これらの選択肢の中から最適なサービス形態を選ぶことが、導入を成功させるための第一歩となります。

タイムスタンプを導入する3つのメリット

タイムスタンプの導入にはコストや運用の手間がかかりますが、それを上回る多くの経営上のメリットが期待できます。単なる法令対応という守りの側面だけでなく、業務改革を推進する攻めの側面も持ち合わせています。ここでは、タイムスタンプ導入がもたらす主要な3つのメリットを解説します。

① 電子データの信頼性を高め、改ざんを防止できる

これはタイムスタンプが持つ最も根源的なメリットです。第三者機関である時刻認証局(TSA)による「存在証明」と「完全性証明」は、電子データに紙の書類と同等、あるいはそれ以上の客観的な証拠能力を与えます。

- 法的な証拠能力の向上:

タイムスタンプが付与された電子契約書や取引記録は、その作成日時と内容の非改ざん性が証明されるため、訴訟などの法的な紛争において強力な証拠として認められやすくなります。これにより、契約不履行や知的財産権の侵害といったトラブルが発生した際のリスクを大幅に低減できます。 - 内部不正の抑止力:

経理データ、稟議書、品質管理記録など、社内でやり取りされる重要な電子データにタイムスタンプを適用することで、後からの不正な改ざんを技術的に極めて困難にします。これにより、例えば売上データの改ざんによる着服や、不都合な記録の隠蔽といった内部不正行為を未然に防ぐ抑止効果が期待できます。結果として、従業員のコンプライアンス意識の向上にも繋がります。 - 取引先からの信頼獲得:

タイムスタンプが付与された信頼性の高い請求書や注文書をやり取りすることは、取引先に対して誠実で透明性の高い企業であるという印象を与えます。特にセキュリティやコンプライアンスを重視する大企業や官公庁との取引において、信頼関係の構築に有利に働く可能性があります。

② ペーパーレス化でコスト削減と業務効率化を実現できる

タイムスタンプによって電子データの原本性が法的に担保されることで、企業は安心して本格的なペーパーレス化に踏み切ることができます。これまで「原本は紙で保管しなければならない」という慣習や不安から抜け出せなかった業務を、完全にデジタルに移行させることが可能になります。

- 直接的なコスト削減:

ペーパーレス化は、目に見える形で様々なコストを削減します。 - 印刷・用紙代: 紙の出力が不要になることで、コピー用紙、トナー、プリンターの維持費が削減されます。

- 郵送・配送費: 契約書や請求書を郵送する必要がなくなり、切手代や封筒代、バイク便などの費用がゼロになります。

- 印紙税: 電子契約には印紙税が課税されません。高額な取引に関する契約書を頻繁に交わす建設業や不動産業などでは、このメリットだけでも年間数百万円単位のコスト削減に繋がるケースがあります。

- 保管コスト: 書庫やキャビネットなどの物理的な保管スペースが不要になり、オフィスの賃料削減やスペースの有効活用に繋がります。倉庫を借りている場合はその費用も削減できます。

- 劇的な業務効率化:

書類を探したり、回覧したりする時間がなくなることで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。 - 検索性の向上: 書類名、日付、取引先、金額などで瞬時に目的の文書を検索でき、「あの書類はどこだっけ?」と探す時間がなくなります。

- 承認プロセスの迅速化: ワークフローシステムと連携すれば、上長への承認依頼や押印のための出社が不要になります。リモートワーク中でもスマートフォン一つで承認業務が完結し、意思決定のスピードが飛躍的に向上します。

- 情報共有の円滑化: 関係者は、権限に応じていつでもどこでも必要な情報にアクセスできます。部署間での書類の受け渡しも不要になり、円滑なコラボレーションを促進します。

③ コンプライアンスを強化できる

タイムスタンプの導入は、企業の法令遵守体制(コンプライアンス)と内部統制(ガバナンス)を強化する上で非常に有効です。

- 法令遵守(コンプライアンス):

電子帳簿保存法の「真実性の確保」要件を満たすことは、その最たる例です。法令に準拠した文書管理を行うことで、税務調査で指摘を受けたり、追徴課税や青色申告の承認取り消しといったペナルティを受けたりするリスクを回避できます。 - 内部統制(ガバナンス)の強化:

「いつ」「誰が(電子署名と併用した場合)」「どの文書を」作成・承認したかの記録が、客観的かつ改ざん不可能な形で残るため、企業の意思決定プロセスの透明性が高まります。これにより、監査法人や内部監査部門による監査対応も、必要なデータを迅速に提出できるため、スムーズかつ効率的に行えるようになります。 - BCP(事業継続計画)対策:

紙の書類は、火災や地震、水害などの災害によって消失・毀損するリスクが常に伴います。一方、タイムスタンプが付与された電子データは、堅牢なデータセンターで管理されるクラウド上に保管することで、本社や支社が被災した場合でもデータは安全に保護されます。これにより、有事の際にも事業を滞りなく継続できる体制を構築できます。

以上のように、タイムスタンプの導入は、「守り(信頼性・コンプライアンス強化)」と「攻め(コスト削減・業務効率化)」の両面から企業経営に多大なメリットをもたらす、戦略的なIT投資と位置づけることができるでしょう。

タイムスタンプを導入する際の2つのデメリット・注意点

タイムスタンプは多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたっては事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを把握し、対策を講じることで、導入後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぐことができます。

① 導入や運用にコストがかかる

タイムスタンプを利用するためには、多くの場合、何らかの費用が発生します。これは導入を検討する上で最も現実的な課題と言えるでしょう。コストは大きく「初期費用」と「運用費用」に分けられます。

- 初期費用(イニシャルコスト):

- システム導入費: タイムスタンプ機能が含まれる電子契約サービスや文書管理システム、会計ソフトなどを新たに導入する場合の初期設定費用やライセンス購入費です。サービスによっては初期費用が無料のものもあります。

- 開発費: 既存の社内システムにタイムスタンプ付与機能をAPI連携などで組み込む場合、外部の専門業者に委託したり、社内のエンジニアが対応したりするための開発コストがかかります。

- 運用費用(ランニングコスト):

- 月額・年額利用料: クラウドサービスを利用する場合に発生する、最も一般的な費用です。料金は、利用するユーザー数(ID数)や機能の範囲によって変動します。

- タイムスタンプ発行料(従量課金): タイムスタンプを1回付与するごとに課金される料金体系です。1スタンプあたり数円~10円程度が相場ですが、発行数が多いほど単価が安くなるボリュームディスカウントが設定されていることがほとんどです。月額基本料金に一定数のスタンプ発行が含まれているプランもあります。

コストに対する考え方と対策

このコストを単なる出費と捉えるのではなく、「投資対効果(ROI)」の観点で評価することが重要です。前章で述べたコスト削減効果(印紙税、郵送費、保管費、人件費など)と、導入・運用にかかる費用を比較検討する必要があります。

例えば、毎月100件の契約書を郵送している企業が電子契約に切り替えた場合、印紙代や郵送費だけで数万円以上のコストが削減できる可能性があります。この削減額がシステムの月額利用料を上回るなら、十分に投資価値があると言えます。

導入前には、どの業務に、どのくらいの頻度でタイムスタンプを利用するのかを試算し、自社の利用規模に合った料金プランのサービスを選ぶことが、コストを最適化する上で不可欠です。

② タイムスタンプには有効期限がある

意外と見落とされがちなのが、タイムスタンプ自体に有効期限があるという点です。これは、タイムスタンプの信頼性を支える暗号技術が、将来的に解読されるリスク(危殆化)に備えるための措置です。

- 有効期限の目安:

タイムスタンプトークンに含まれるTSAの電子署名の有効期間は、一般的に10年程度に設定されています。この期間を過ぎると、そのタイムスタンプが正当なものであるかを検証できなくなる可能性があります。

※これはあくまでタイムスタンプの技術的な有効期限であり、契約書など文書そのものの法的な効力が10年で失われるわけではありません。 - 長期保存の課題と解決策「長期署名」:

建設業の設計図面、不動産取引の重要書類、医薬品の研究開発データなど、企業の文書には10年を超えてその正当性を証明し続ける必要があるものが数多く存在します。

この課題を解決するのが「長期署名(アーカイブタイムスタンプ)」という技術です。これは、既存のタイムスタンプの有効期限が切れる前に、そのタイムスタンプごと丸ごと、より新しい(より安全な)暗号技術を用いたタイムスタンプで「上書き」するように、新たなタイムスタンプを付与し直す仕組みです。

このプロセスを10年ごとに繰り返していくことで、暗号技術の危殆化に対応し、電子文書の完全性を半永久的に維持することが可能になります。国際標準規格として、PDF向けの「PAdES」や、あらゆる電子データに適用できる「CAdES」などがあります。

導入時の確認事項

したがって、タイムスタンプサービスを導入する際には、自社で扱う文書に10年を超える長期保存が必要なものがあるかをまず確認する必要があります。もしその可能性があるならば、導入を検討しているサービスがこの「長期署名」に対応しているかを、契約前に必ずチェックすることが極めて重要です。長期署名に対応していないサービスを選んでしまうと、10年後に証明力を失ってしまうリスクを抱えることになります。

コストと有効期限は、タイムスタンプを導入・運用する上で避けて通れない現実的な課題です。しかし、費用対効果を正しく評価し、長期署名という技術的な解決策があることを理解しておけば、計画的かつ安心して導入を進めることができるでしょう。

タイムスタンプの費用相場

タイムスタンプの導入を具体的に検討する際、最も気になるのが費用です。タイムスタンプの料金体系は提供形態によって多岐にわたるため、「相場はいくら」と一概に言うのは難しいですが、サービスの種類ごとにある程度の傾向はあります。ここでは、一般的な費用相場と料金体系について解説します。

タイムスタンプの料金は、主に以下の要素で構成されます。

- 初期費用: 導入時に一度だけかかる費用。

- 月額(または年額)基本料金: サービスを利用するために毎月(または毎年)固定でかかる費用。

- 従量課金: タイムスタンプの発行数に応じてかかる費用。

これを踏まえ、サービスの種類別に費用相場を見ていきましょう。

| サービスの種類 | 初期費用 | 月額・年額費用 | 課金方式・特徴 |

|---|---|---|---|

| 電子契約・文書管理システム | 0円 ~ 数十万円 | 月額数千円 ~ 数万円 (ユーザー数や機能による) |

ID課金制や定額制が多い。タイムスタンプ料金は基本料金に含まれることが多く、発行し放題のプランも珍しくない。多機能な分、単機能ツールよりは高額。 |

| 会計・経費精算システム | 0円 ~ 数万円 | 月額数千円 ~ (ユーザー数による) |

ID課金制が中心。タイムスタンプ機能が標準搭載の場合と、オプション料金が必要な場合がある。電帳法対応が主目的なら効率的。 |

| 専用ツール・APIサービス | 0円 ~ 数万円 | 【従量課金】 1スタンプあたり5~10円程度 【定額制】 月額数千円~(発行上限あり) |

従量課金制か、発行上限付きの定額制が主流。発行数が多いほど単価が下がる。柔軟性が高いが、API利用には別途開発コストがかかることも。 |

具体的な利用シーン別コストシミュレーション(架空)

自社の状況によって、どのサービスを選ぶべきか、そしてコストがどう変わるかは大きく異なります。

- ケースA:個人事業主・小規模事業者

- 目的: 取引先から受領するPDFの請求書(電子取引)にタイムスタンプを付与したい。件数は月に30件程度。

- 選択肢: まずは国税庁のサンプルを参考に「事務処理規程」を作成し、コストゼロで対応することを検討。規程の運用が難しい場合や、スキャナ保存も行いたい場合は、初期費用・月額基本料が無料で、使った分だけ支払う従量課金制のサービスが適しています。

- 想定コスト: 30件 × 10円/スタンプ = 月額300円。非常に低コストで運用が可能です。

- ケースB:従業員50名の中堅企業

- 目的: 全社的にペーパーレス化を推進。営業部門で電子契約を導入し、経理部門で請求書・領収書の電帳法対応(スキャナ保存・電子取引)を行いたい。

- 選択肢: タイムスタンプ機能が標準搭載された電子契約サービスや文書管理システムを導入するのが効率的。一つのプラットフォームで契約と文書管理、電帳法対応までを完結できます。

- 想定コスト: 初期費用5万円 + 月額3万円(20ユーザー、タイムスタンプ発行し放題)。印紙税や郵送費の削減効果を考えれば、十分に採算が合う可能性があります。

- ケースC:自社製品に組み込みたいソフトウェア開発会社

- 目的: 自社で開発・販売している勤怠管理システムに、出退勤記録の信頼性を高めるためタイムスタンプ機能を付与したい。

- 選択肢: 認定TSAが提供するタイムスタンプAPIを契約し、自社システムに組み込む。

- 想定コスト: 年額数十万円~のライセンス契約 + 発行数に応じた従量課金(例:100万スタンプまで/年)。大量発行を前提としたボリュームディスカウントが適用されます。

費用を抑えるためのポイント

- 代替手段を検討する: 電子取引データ保存の場合、「事務処理規程」の策定で対応できないかをまず検討しましょう。これが最も低コストな方法です。

- 利用頻度を正確に予測する: 自社で必要なスタンプ発行数を把握し、従量課金制と定額制のどちらがトータルコストで有利になるかをシミュレーションします。

- 複数サービスを比較する: 見かけの料金だけでなく、機能、サポート体制、長期署名への対応有無などを総合的に比較し、コストパフォーマンスが最も高いサービスを選びましょう。

- パッケージプランを活用する: タイムスタンプ単体で契約するより、電子契約や文書管理といった他の機能とセットになったサービスを選ぶ方が、結果的に割安になるケースが多くあります。

タイムスタンプの費用は、利用目的、規模、提供形態によって大きく変動します。 自社のニーズを明確にした上で、複数の選択肢を比較検討することが、最適なコストで導入するための鍵となります。

タイムスタンプサービスの選び方3つのポイント

数あるタイムスタンプ関連サービスの中から、自社に最適なものを選び出すのは簡単なことではありません。機能や料金も様々ですが、押さえるべき基本的なポイントがあります。ここでは、サービス選定で失敗しないための3つの重要なポイントを解説します。

① 認定タイムスタンプか確認する

これは、サービス選びにおける最も重要かつ基本的な確認事項です。特に、電子帳簿保存法への対応を目的とする場合は、絶対条件となります。

- 認定タイムスタンプとは?

時刻認証業務(タイムスタンプの発行業務)は、誰でも自由に行えるわけではありません。日本では、一般財団法人日本データ通信協会(JADAC)が、総務大臣の定める厳格な基準に基づき、TSA(時刻認証局)の信頼性を審査・認定する制度があります。この認定を受けた事業者(認定TSA)が発行するタイムスタンプを「認定タイムスタンプ」と呼びます。 - なぜ「認定」が重要なのか?

- 法的要件の充足: 電子帳簿保存法のスキャナ保存や電子取引において、利用が認められているのは、この「認定タイムスタンプ」のみです。認定されていないタイムスタンプを利用しても、法律の要件を満たしたことにはなりません。

- 高い信頼性の保証: 認定TSAは、時刻の正確性(時刻源のトレーサビリティ)、セキュリティ体制、財務基盤、運用プロセスの信頼性など、多岐にわたる厳しい基準をクリアしています。そのため、認定タイムスタンプは、第三者に対する証明能力が極めて高く、法的な紛争の場でもその信頼性が揺らぐことはありません。

- 確認方法:

導入を検討しているサービスのウェブサイトや資料に、「認定タイムスタンプ」「時刻認証業務認定事業者」「JADAC認定」といった記載があるかを確認してください。最も確実なのは、一般財団法人日本データ通信協会のウェブサイトで公開されている「時刻認証業務認定事業者一覧」に、そのサービスが利用しているTSAが含まれているかを確認することです。(参照:一般財団法人日本データ通信協会 公式サイト)

② 料金体系を比較する

自社の利用実態に合わない料金体系のサービスを選んでしまうと、無駄なコストが発生し続けることになります。前章で解説した費用相場を参考に、自社に最適なプランを見極めましょう。

- 自社の利用シーンを具体的に想定する:

- 利用頻度が低い、または月によって変動が大きい場合: 使った分だけ支払う「従量課金制」が有利です。固定費がかからず、コストを最小限に抑えられます。

- 利用頻度が高く、毎月安定している場合: 発行数に上限がある、または発行し放題の「定額制(月額・年額)」がコストを予測しやすく、予算管理が容易になります。ただし、上限を超えると追加料金が発生する場合があるため注意が必要です。

- 全社的に幅広い部署で利用する場合: ユーザー数に応じて課金される「ID課金制」の文書管理システムなどを導入すると、管理がしやすく、全社的なガバナンスも効かせやすくなります。

- トータルコストで判断する:

月額料金の安さだけで飛びつかず、初期費用、オプション料金、サポート費用など、発生しうる全てのコストを含めた「トータルコスト」で比較検討することが重要です。また、長期署名機能が標準で含まれているか、追加料金が必要かも確認すべきポイントです。

③ 自社に合った提供形態か確認する

タイムスタンプを「どのように使いたいか」によって、選ぶべきサービスの形は変わってきます。自社の業務フローやIT環境との親和性を考慮しましょう。

- 既存システムとの連携は可能か?

すでに会計ソフトや文書管理システムを導入している場合、そのシステムにタイムスタンプ機能が搭載されているか、あるいはAPIで連携できるかを確認するのが最初のステップです。既存システムを活かすことで、導入コストを抑え、従業員も新たな操作を覚える負担が少なくて済みます。 - 導入の手間とスピードは?

専門のIT担当者がいない、とにかく早く使い始めたい、という場合には、複雑な設定が不要なクラウド型のサービスが最適です。アカウントを登録すれば、すぐにブラウザから利用を開始できます。 - 業務フローに合っているか?

「誰が、どのタイミングでタイムスタンプを付与するのか」という具体的な業務フローをイメージし、それに合った操作性のサービスを選びましょう。例えば、担当者が手動で付与する運用では、付与漏れのリスクがあります。ワークフローと連携し、承認が完了したら自動で付与される仕組みの方が、ヒューマンエラーを防ぎ、業務効率も向上します。 - 将来の拡張性は?

現在は経理部だけで利用する予定でも、将来的には法務部や営業部にも展開する可能性があるかもしれません。スモールスタートが可能で、必要に応じてユーザー数や機能を追加できるような、拡張性の高いサービスを選んでおくと、将来の事業拡大にも柔軟に対応できます。

サービス選定は、「①信頼性(認定)」「②費用(料金体系)」「③利便性(提供形態)」という3つの軸で多角的に評価することが成功の鍵です。特に、電帳法対応が目的ならば、「①認定タイムスタンプであること」は何よりも優先される絶対条件として覚えておきましょう。

おすすめのタイムスタンプサービス・時刻認証業務認定事業者(TSA)

タイムスタンプを利用する際、私たちが直接契約するのは電子契約サービスや会計ソフトなどであることが多いですが、それらのサービスが利用しているタイムスタンプは、元をたどれば「時刻認証業務認定事業者(TSA)」によって発行されています。

ここでは、一般財団法人日本データ通信協会から認定を受けている、国内の主要なTSAをいくつか紹介します。これらの事業者は、日本の電子文書の信頼性を支える、いわば「インフラ」です。各社の特徴を知ることは、サービス選定の際の参考になります。

(注:各社のサービス内容は変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください)

セイコーソリューションズ株式会社

- 概要: 日本におけるタイムスタンプサービスの草分け的存在であり、トップクラスの実績と信頼性を誇ります。2005年に日本で初めて時刻認証業務の認定を取得したパイオニアです。

- 特徴:

- 高い信頼性と豊富な実績: 多くの官公庁や金融機関、大手企業で長年にわたり採用されており、その安定性と信頼性は高く評価されています。

- 長期署名ソリューション: 10年を超える電子データの長期保存に対応する「長期署名」関連のソリューションが充実しており、国際規格(PAdES/CAdES)にも準拠しています。

- 多様な提供形態: システムに組み込むためのAPI提供から、クラウドサービス「eviDaemon(エビデモン)」、ソフトウェアの提供まで、企業のニーズに合わせた幅広い形でサービスを展開しています。

- サービス名例: 「セイコータイムスタンプサービス」

- 参照元: セイコーソリューションズ株式会社 公式サイト

アマノセキュアジャパン株式会社

- 概要: 勤怠管理システムで有名なアマノグループのセキュリティ事業を担う企業です。「e-timing」というブランドでサービスを提供しています。

- 特徴:

- 電子帳簿保存法への強み: アマノ社が提供する就業・人事・給与・会計システム「TimePro」シリーズとの連携が強力で、バックオフィス業務全体のDXと電帳法対応をワンストップで実現できるソリューションに強みがあります。

- グローバル対応: EUの電子認証規則「eIDAS」に準拠した信頼性の高いタイムスタンプ(QTSA)も提供しており、国際的な取引で利用する電子文書にも対応可能です。

- サービス名例: 「アマノタイムスタンプサービス3161」

- 参照元: アマノセキュアジャパン株式会社 公式サイト

GMOグローバルサイン株式会社

- 概要: SSLサーバー証明書や電子認証サービスで世界的なシェアを持つGMOグローバルサイン・ホールディングスの中核企業。電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」が広く知られています。

- 特徴:

- クラウドベースでの手軽な導入: 「電子印鑑GMOサイン」では、タイムスタンプがサービスの基本機能として組み込まれており、ユーザーは特別な設定なしに利用できます。

- 優れたコストパフォーマンス: 比較的安価な料金プランから提供されており、導入のハードルが低いため、中小企業や個人事業主にも人気があります。

- 電子契約とのシームレスな連携: 契約業務のDXをトータルでサポートするサービスの一環としてタイムスタンプが提供されており、契約締結から保管までをスムーズに行えます。

- サービス名例: 「電子印鑑GMOサイン」

- 参照元: GMOグローバルサイン株式会社 公式サイト

株式会社TKC

- 概要: 全国の会計事務所およびその顧問先企業、そして地方公共団体に強固な顧客基盤を持つ企業です。

- 特徴:

- 会計・税務分野に特化: TKCが提供する各種の会計システムや税務申告システムと完全に連携しており、経理・税務の専門領域におけるデータ信頼性を確保します。

- 会計事務所との連携: 全国のTKC会員の税理士・公認会計士を通じてサービスが提供されることが多く、専門家による手厚いサポートを受けながら導入・運用できる点が大きな強みです。

- サービス名例: 「TKCタイムスタンプ」

- 参照元: 株式会社TKC 公式サイト

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

- 概要: 三菱電機グループのIT戦略を担う中核企業として、高品質なITソリューションを提供しています。

- 特徴:

- e-文書法全般への対応: 電子帳簿保存法はもちろんのこと、医療分野の電子カルテなど、より広範な「e-文書法」に対応したソリューションを提供しています。

- 長期署名クラウドサービス: 長期署名に特化したクラウドサービス「MINDタイムスタンプ-Cloud」などを提供し、10年を超えるアーカイブニーズに応えます。

- 高いカスタマイズ性: 大企業向けのシステムインテグレーションの一環として提供されることが多く、企業の個別の業務要件に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。

- サービス名例: 「MINDタイムスタンプサービス」

- 参照元: 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 公式サイト

ここで紹介した事業者以外にも、認定TSAは複数存在します。自社が導入を検討している電子契約サービスや会計ソフトが、どのTSAのタイムスタンプを利用しているかを確認してみるのも、サービスの信頼性を測る一つの指標となるでしょう。

タイムスタンプに関するよくある質問

最後に、タイムスタンプに関して多くの方が抱きがちな疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

タイムスタンプは誰が付与するのですか?

A. 原則として、その電子データを保存する義務のある者(=保存義務者)が付与します。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 自社が発行した請求書の控え(電子帳簿等保存): 自社が付与します。

- 取引先から紙で受け取った領収書(スキャナ保存): 書類を受け取った自社が付与します。

- 取引先から電子データで受け取った請求書(電子取引):

- ケース1: 発行者である取引先が、タイムスタンプを付与した状態で送ってくる場合があります。この場合、自社で付与する必要はありません。

- ケース2: タイムスタンプが付与されていないデータを受け取った場合は、受領者である自社が付与する必要があります。(ただし、電子取引の場合は、システムの利用や事務処理規程で代替することも可能です)

重要なのは、「誰が」というよりも、電子帳簿保存法で定められた「いつまでに(付与期間)」というルールを守ることです。

タイムスタンプはどこで取得できますか?

A. タイムスタンプは、時刻認証局(TSA)と提携している各種サービスを通じて取得するのが一般的です。

文房具店やコンビニで物理的に購入するようなものではなく、以下のようなサービスを利用する過程で、電子的に付与・取得します。

- 電子契約サービス

- 文書管理システム

- 電子帳簿保存法に対応した会計ソフトや経費精算システム

- タイムスタンプの付与・検証に特化した専用ツール

まずは、自社の目的(電子契約、電帳法対応など)に合ったこれらのサービスを導入することが、タイムスタンプ利用の第一歩となります。

PDFにもタイムスタンプは付与できますか?

A. はい、付与できます。PDFはタイムスタンプや電子署名との親和性が非常に高いファイル形式です。

ビジネスでやり取りされる電子文書の多くはPDF形式であり、タイムスタンプを付与する最も代表的な対象ファイルと言えます。付与する方法は主に2つあります。

- 各種サービスを利用して付与する:

電子契約サービスや文書管理システムにPDFファイルをアップロードすれば、システムが自動的にタイムスタンプを付与してくれます。これが最も簡単で一般的な方法です。 - PDF編集ソフトで付与する:

Adobe Acrobat Pro DCなどの高機能なPDF編集ソフトには、デジタル署名機能の一部として、認定TSAのタイムスタンプをPDF文書に直接埋め込む機能があります。

PDFにタイムスタンプ(および電子署名)を付与する大きなメリットは、受け取った相手が特別なツールがなくても、Adobe Acrobat Reader(無料)で開くだけで、その有効性を簡単に確認できる点です。文書のプロパティや署名パネルを見れば、「いつタイムスタンプが付与されたか」「改ざんされていないか」といった情報を視覚的に確認できます。