現代社会において、パソコンやスマートフォンは仕事からプライベートまで、生活に欠かせないツールとなりました。インターネットを通じて世界中の情報にアクセスし、オンラインショッピングやネットバンキング、友人とのコミュニケーションを楽しむ一方、その裏側には常にサイバー攻撃の脅威が潜んでいます。ウイルス、マルウェア、フィッシング詐欺といった言葉を耳にする機会も増え、自分や家族の大切な情報をいかにして守るかは、すべてのインターネット利用者にとって重要な課題です。

この記事では、そうしたサイバー空間の脅威からあなたのデバイスと情報を守るための必須アイテム、「セキュリティソフト」について、その基本から選び方、そして2024年最新のおすすめ製品までを徹底的に解説します。

「セキュリティソフトは種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない」「Windowsに標準で入っている機能だけではダメなの?」「スマホにも本当に必要なの?」といった、誰もが抱く疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。この記事を読み終える頃には、あなたに最適なセキュリティソフトを見つけ、安心してインターネットを楽しむための知識が身についているはずです。

目次

セキュリティソフトとは?

まずはじめに、「セキュリティソフト」とは一体何なのか、その基本的な役割と必要性について理解を深めていきましょう。多くの人が「ウイルス対策ソフト」という言葉で認識しているかもしれませんが、現代のセキュリティソフトは、単なるウイルス対策に留まらない、より包括的な保護機能を提供するソフトウェアへと進化しています。

ウイルスやサイバー攻撃から情報を守るためのソフトウェア

セキュリティソフトとは、一言で言えば「パソコン、スマートフォン、タブレットなどのデジタルデバイスを、ウイルス感染や不正アクセスといったサイバー攻撃の脅威から守り、中に保存されている個人情報や金銭情報を保護するための専門的なソフトウェア」です。

インターネットに接続されたデバイスは、常に外部からの脅威に晒されています。その脅威は多種多様で、年々巧妙化、悪質化しています。

- ウイルス/マルウェア: デバイスに感染し、動作を不安定にしたり、ファイルを破壊したり、情報を盗み出したりする悪意のあるプログラムの総称です。特定の機能を持つものは、ランサムウェア(データを人質に身代金を要求する)、スパイウェア(個人情報を盗み出す)、キーロガー(キーボード入力を記録する)などと呼ばれます。

- サイバー攻撃: 悪意を持ってネットワークを通じて行われる攻撃全般を指します。具体的には、実在する企業やサービスを装った偽のウェブサイトに誘導し、IDやパスワード、クレジットカード情報などを盗み取る「フィッシング詐欺」、特定の組織や個人を狙ってウイルス付きのメールを送る「標的型攻撃」、外部からネットワークに不正侵入を試みる行為などがあります。

セキュリティソフトは、こうした多岐にわたる脅威に対して、リアルタイムで監視を行い、危険を検知・ブロック・駆除することで、ユーザーが意識することなく安全なデジタルライフを送れるようにサポートする、いわば「デジタル世界の用心棒」のような存在です。守るべき「情報」も、写真や文書といった個人的なデータから、オンラインサービスのログイン情報、ネットバンキングの口座情報、クレジットカード番号といった極めて重要な金銭情報、さらには企業や組織の機密情報まで、その範囲は非常に広範です。

セキュリティソフトの必要性

「自分は怪しいサイトは見ないし、大丈夫だろう」と考える方もいるかもしれませんが、それは非常に危険な考え方です。現代のサイバー攻撃は、有名企業の公式サイトを改ざんしてウイルスを仕込んだり、友人や取引先を装ったメールを送ってきたりと、注意しているだけでは防ぎきれないケースが急増しています。

セキュリティソフトの必要性は、以下の具体的なリスクを考えることでより明確になります。

- 金銭的被害: ネットバンキングの情報が盗まれ、預金が不正に送金される。クレジットカード情報が流出し、身に覚えのない請求が来る。ランサムウェアに感染し、データの復旧と引き換えに高額な身代金を要求される。

- 個人情報の流出: 氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報が盗まれ、迷惑メールや詐欺電話に悪用されたり、ダークウェブなどの闇市場で売買されたりする。SNSアカウントが乗っ取られ、友人や知人にまで被害が及ぶ。

- デバイスの機能不全・乗っ取り: パソコンやスマホがウイルスに感染し、正常に動作しなくなる。遠隔操作され、迷惑メールの送信元(スパムの踏み台)にされたり、他のコンピュータへの攻撃に悪用されたりして、気づかないうちに自分がサイバー犯罪の加害者になってしまう可能性もあります。

- 大切なデータの喪失: 旅行の写真、家族の動画、仕事で作成した重要書類など、二度と取り戻せないデータが破壊されたり、暗号化されて開けなくなったりする。

これらのリスクは、法人だけでなく、一個人の身にも十分に起こり得ることです。特に近年では、スマートフォンを狙った攻撃も激化しており、パソコンだけでなく、日常的に利用するすべてのデバイスで対策を講じることが不可欠となっています。

OSに標準搭載されているセキュリティ機能も年々高性能化していますが、それだけではカバーしきれない巧妙な攻撃や、より手厚い保護機能(ネットバンキング保護、VPNなど)の提供という面では、専門の有料セキュリティソフトに軍配が上がります。安心・安全なデジタルライフを送るための「保険」として、セキュリティソフトを導入することは、もはや常識と言えるでしょう。

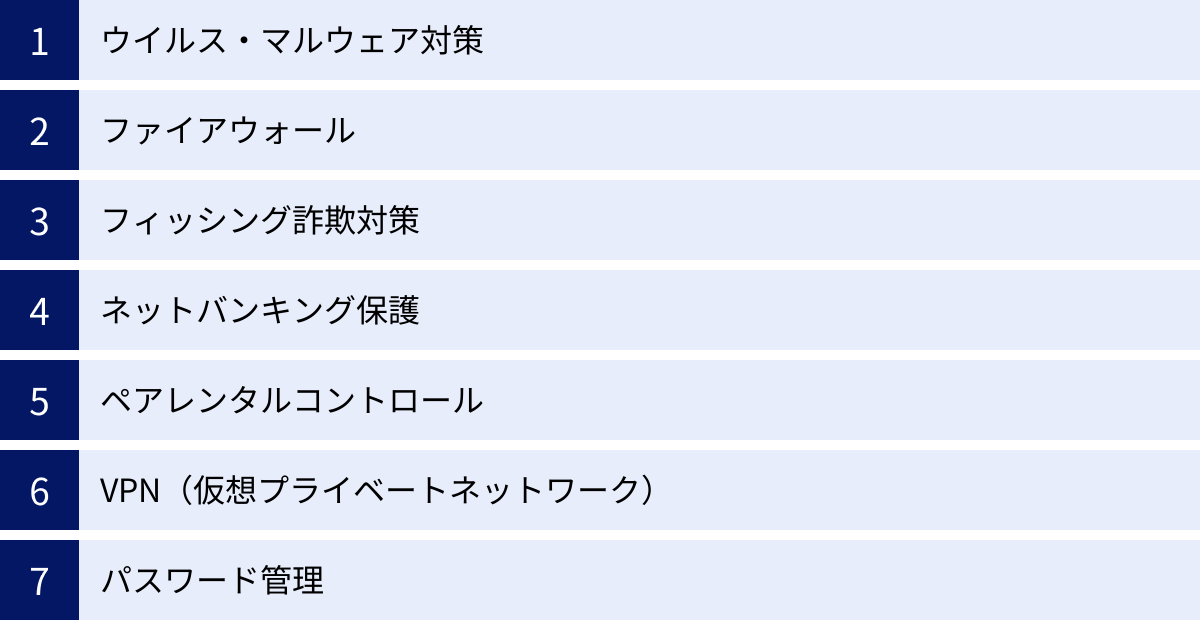

セキュリティソフトの主な機能

現代のセキュリティソフトは、単にウイルスを検出するだけでなく、多様化するサイバー脅威に対抗するための様々な機能を備えています。ここでは、主要なセキュリティソフトに搭載されている代表的な機能について、それぞれがどのような役割を果たすのかを詳しく解説します。

ウイルス・マルウェア対策

これはセキュリティソフトの最も根幹をなす機能です。コンピュータウイルスやマルウェアといった悪意のあるソフトウェアからデバイスを保護します。その仕組みは、主に以下の2つの技術で成り立っています。

- パターンマッチング方式(定義ファイル): 過去に見つかったウイルスの特徴を記録したデータ(「ウイルス定義ファイル」や「シグネチャ」と呼ばれる)と、デバイス内のファイルを照合し、一致するものがあればウイルスとして検出・駆除する方式です。既知のウイルスに対しては非常に高い検出精度を誇ります。そのため、セキュリティソフトメーカーは日々新しいウイルスの情報を収集し、定義ファイルを頻繁に更新しています。セキュリティソフトを常に最新の状態に保つことが重要なのは、この定義ファイルを最新化するためです。

- ヒューリスティック方式 / ビヘイビア(振る舞い)検知: パターンマッチング方式では、まだ定義ファイルに登録されていない「未知のウイルス」や「亜種(既存ウイルスを少しだけ改変したもの)」には対応できません。そこで用いられるのが、プログラムの挙動や特徴から悪意があるかどうかを推測・判断する技術です。例えば、「勝手にファイルを暗号化しようとする」「ユーザーに無断で外部と通信しようとする」といった怪しい振る舞い(ビヘイビア)を検知し、たとえ未知のプログラムであっても、それがマルウェアである可能性が高いと判断してブロックします。これにより、新種の脅威にも対抗できるようになります。

これらの技術を組み合わせ、リアルタイムスキャン(ファイルの作成や実行時に常時監視)、マニュアルスキャン(ユーザーが指定したタイミングで実行)、スケジュールスキャン(定期的に自動実行)といった形で、デバイスを常に見守っています。

ファイアウォール

ファイアウォールは、その名の通り、インターネットという外部のネットワークと、自分のパソコンや家庭内ネットワークという内部のネットワークの間に立つ「防火壁」の役割を果たします。外部からの不正なアクセスやサイバー攻撃を防ぎ、内部から外部への意図しない情報漏洩をブロックします。

具体的には、ネットワーク上のデータ通信(パケット)を監視し、あらかじめ設定されたルールに基づいて、その通信を許可するか拒否するかを判断します。

- インバウンド通信の制御: 外部から内部への通信を監視し、許可されていないアクセスや攻撃の兆候がある通信を遮断します。これにより、ハッカーによる不正侵入などを防ぎます。

- アウトバウンド通信の制御: 内部から外部への通信を監視します。万が一、デバイスがマルウェアに感染してしまった場合でも、そのマルウェアが外部の攻撃者サーバーに情報を送信しようとする通信を遮断し、情報漏洩を未然に防ぐことができます。

WindowsやmacOSにも標準でファイアウォール機能は搭載されていますが、有料セキュリティソフトのファイアウォールは、より高度な設定が可能であったり、アプリケーションごとに通信許可を細かく制御できたり、不審な通信を検知した際の警告が分かりやすかったりと、より強力で使いやすい機能を提供しているのが一般的です。

フィッシング詐欺対策

フィッシング詐欺は、銀行、クレジットカード会社、大手通販サイト、公的機関などを装った偽のメールやSMSを送りつけ、本物そっくりの偽サイトに誘導して、ログインID、パスワード、暗証番号、クレジットカード情報などを盗み取る手口です。

セキュリティソフトのフィッシング詐欺対策機能は、ユーザーがそうした危険なサイトにアクセスしようとするのを防ぎます。

- URLフィルタリング: 既知のフィッシングサイトや悪性サイトのリスト(ブラックリスト)を保持しており、ユーザーがアクセスしようとしているURLがリストに含まれている場合、アクセスをブロックし警告画面を表示します。

- ウェブサイトの評判評価: アクセス先のウェブサイトが安全かどうかを、ドメインの登録情報や過去の履歴などから解析し、安全性を色やアイコンで表示する機能もあります。これにより、検索結果の段階で危険なサイトを判別できます。

- メール内のリンクスキャン: 受信するメール本文に含まれるリンクを事前にスキャンし、危険なサイトへ誘導するものでないかを確認してくれる機能も存在します。

フィッシング詐欺は、人間の心理的な隙を突く攻撃であり、ウイルスのようにプログラムで判断するだけでなく、こうした多層的な防御機能が非常に有効です。

ネットバンキング保護

オンラインバンキングは非常に便利ですが、IDやパスワードが盗まれれば、直接的な金銭被害に繋がるため、特に厳重なセキュリティ対策が求められます。ネットバンキング保護機能は、こうした金融取引を狙った攻撃からユーザーを守るための専用機能です。

多くのセキュリティソフトでは、ネットバンキングのサイトにアクセスすると、「セキュアブラウザ」と呼ばれる、通常とは隔離された安全な環境でブラウザを起動します。このセキュアブラウザは、他のプログラムからの干渉を受けにくく、画面キャプチャやキーボード入力の盗み見(キーロギング)などを防ぐ仕組みが備わっています。

また、キーロガー対策として、マウス操作でパスワードを入力できる「仮想キーボード」機能を提供するソフトもあります。これにより、物理的なキーボード入力を記録するタイプのマルウェアからパスワードを守ることができます。

保護者による使用制限(ペアレンタルコントロール)

子供が安全にインターネットを利用できるように、保護者が利用状況を管理・制限するための機能です。子供を不適切な情報やネットいじめ、ネット詐欺などの危険から守るために役立ちます。

- ウェブフィルタリング: アダルトサイトや暴力的なサイト、ギャンブルサイトなど、子供に見せたくないカテゴリのウェブサイトへのアクセスをブロックします。子供の年齢に合わせてフィルタリングの強度を設定できるのが一般的です。

- 利用時間制限: パソコンやスマホの利用時間を曜日ごとや1日あたりで制限できます。「平日は夜9時まで」「1日2時間まで」といったルールを設けることで、使いすぎを防ぎます。

- アプリケーション利用制限: 特定のゲームアプリやSNSアプリの利用を制限したり、利用時間を管理したりできます。

- 利用状況レポート: 子供がどのようなサイトを閲覧し、どのアプリをどれくらいの時間使ったかを、保護者が後から確認できるレポート機能もあります。

これらの機能を通じて、一方的に禁止するのではなく、家庭内でインターネット利用のルールを話し合うきっかけとしても活用できます。

VPN(仮想プライベートネットワーク)

VPN(Virtual Private Network)は、インターネット上に仮想的な暗号化された通信トンネルを作り、安全にデータをやり取りするための技術です。特に、カフェやホテル、空港などで提供されている公衆Wi-Fi(フリーWi-Fi)を利用する際に絶大な効果を発揮します。

公衆Wi-Fiは、通信が暗号化されていない場合が多く、同じネットワークに接続している悪意のある第三者に通信内容を盗み見(傍受)される危険性があります。VPNを利用すると、デバイスから送信されるすべてのデータがVPNサーバーとの間で暗号化されるため、万が一通信を傍受されても内容を解読されることはありません。これにより、IDやパスワード、メールの内容などを安全に送受信できます。

最近のセキュリティソフトでは、このVPN機能が標準で搭載されているものが増えており、特に外出先でノートパソコンやスマホを使う機会が多い方には必須の機能と言えるでしょう。

パスワード管理

多くのウェブサービスを利用する現代では、管理すべきIDとパスワードの数が膨大になっています。しかし、記憶しやすいように簡単なパスワードを設定したり、複数のサービスで同じパスワードを使い回したりするのは非常に危険です。一つのサービスからパスワードが漏洩すると、他のサービスにも不正ログインされてしまう「パスワードリスト攻撃」の被害に遭う可能性があります。

パスワード管理機能は、この問題を解決します。

- パスワード生成: 推測されにくい、英数字や記号を組み合わせた複雑で強力なパスワードを自動で生成します。

- 安全な保管: 生成したパスワードや自分で登録したID/パスワードを、暗号化された安全な保管庫(ボルト)に保存します。

- 自動入力(オートフィル): ログイン画面で、保存しておいたIDとパスワードを自動で入力してくれます。これにより、手入力の手間が省け、キーロガーによる盗み見のリスクも低減できます。

ユーザーは、この保管庫を開くための「マスターパスワード」を一つだけ覚えておけばよいため、セキュリティ強度と利便性を両立させることが可能です。

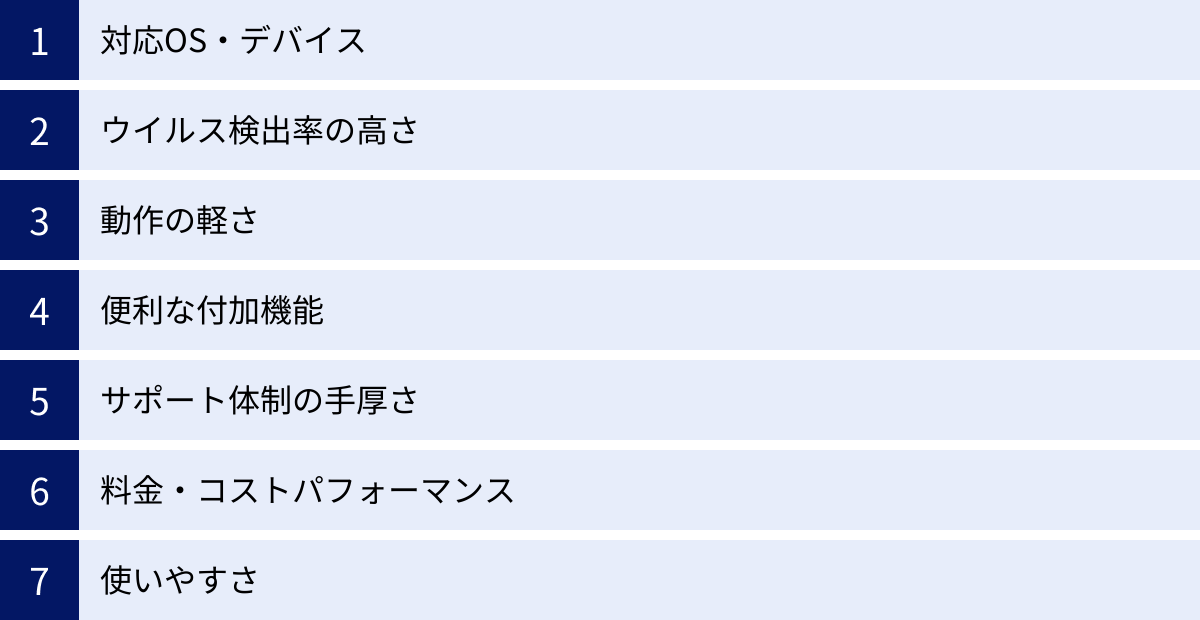

セキュリティソフトの選び方7つのポイント

数多くのセキュリティソフトの中から、自分に最適な一本を見つけるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、セキュリティソフトを選ぶ際に確認すべき7つのポイントを詳しく解説します。

① 対応しているOS・デバイスで選ぶ

まず最も基本的なことですが、自分が使用しているデバイスのOS(オペレーティングシステム)に対応しているかを確認しましょう。主要なOSには以下のようなものがあります。

- Windows: パソコンで最も普及しているOS。

- macOS: Apple社のMacシリーズに搭載されているOS。

- Android: Googleが開発した、多くのメーカーのスマートフォンやタブレットで採用されているOS。

- iOS: Apple社のiPhoneやiPadに搭載されているOS。

多くのセキュリティソフトはこれらの主要OSに対応していますが、製品によってはWindows専用であったり、モバイル版の機能が限定的であったりする場合があります。

特に重要なのが「マルチデバイス対応」です。現代では、一人でパソコン、スマートフォン、タブレットなど複数のデバイスを所有しているのが当たり前になっています。マルチデバイス対応の製品は、1つのライセンス契約で、規定の台数(例:3台、5台など)までなら、OSの種類を問わずにインストールできるのが特徴です。

例えば、「5台版」のライセンスを購入すれば、自分のWindowsパソコン、妻のMacBook、子供のAndroidスマホ、家族共用のiPad、といった組み合わせで保護できます。個別にライセンスを購入するよりも大幅にコストを抑えられるため、家族で利用する場合や、複数のデバイスを所有している場合には、マルチデバイス対応の製品を選ぶのが断然おすすめです。

② ウイルス検出率の高さ(防御性能)で選ぶ

セキュリティソフトの核心的な性能は、言うまでもなく「ウイルスやマルウェアをどれだけ正確に検出・ブロックできるか」という防御性能の高さです。この性能を客観的に判断するために、信頼できる第三者評価機関のテスト結果を参考にしましょう。

代表的な第三者評価機関には、ドイツの「AV-TEST」やオーストリアの「AV-Comparatives」があります。これらの機関は、世界中の主要なセキュリティソフトを集め、様々な条件下で性能をテストし、その結果を定期的に公開しています。

- AV-TEST: 「Protection(防御力)」「Performance(動作の軽さ)」「Usability(使いやすさ・誤検出の少なさ)」の3項目をそれぞれ6点満点で評価し、合計点で認定を与えています。特に「Protection」のスコアは、防御性能を測る上で重要な指標となります。

- AV-Comparatives: 「Real-World Protection Test(実環境での防御テスト)」や「Malware Protection Test(マルウェア検出テスト)」など、より具体的なシナリオに基づいたテストを実施し、その結果を「Advanced+」「Advanced」「Standard」といったランクで評価しています。

これらの公式サイト(多くは英語ですが、結果はグラフなどで視覚的に分かりやすく示されています)をチェックし、常に高い評価を獲得している製品を選ぶことが、安心に繋がります。検出率の高さはもちろん、正常なファイルを誤ってウイルスと判断してしまう「誤検出(False Positive)」の少なさも、快適な利用には欠かせない要素です。

③ 動作の軽さで選ぶ

セキュリティソフトは、デバイスを保護するために常にバックグラウンドで動作(常駐)しています。そのため、ソフトの動作が重いと、パソコンやスマートフォンの全体のパフォーマンスに影響を与え、ファイルを開くのが遅くなったり、ウェブページの表示がもたついたり、バッテリーの消費が早くなったりすることがあります。

特に、購入から年数が経っているパソコンや、元々のスペックが高くないデバイスを使用している場合、動作の軽さは非常に重要な選択基準となります。

この「動作の軽さ」についても、前述の第三者評価機関がテストを実施しています。AV-TESTの「Performance」スコアや、AV-Comparativesの「Performance Test」の結果が参考になります。これらのテストでは、ファイルのコピー、アプリケーションの起動、ウェブサイトの閲覧といった日常的な操作に、セキュリティソフトがどの程度影響を与えるかを測定しています。

近年では、検知プロセスの一部をメーカーのサーバー(クラウド)上で行うことで、デバイス本体への負荷を軽減する「クラウド型」のセキュリティソフトも増えています。動作の軽さを重視するなら、こうしたタイプの製品も選択肢に入れると良いでしょう。

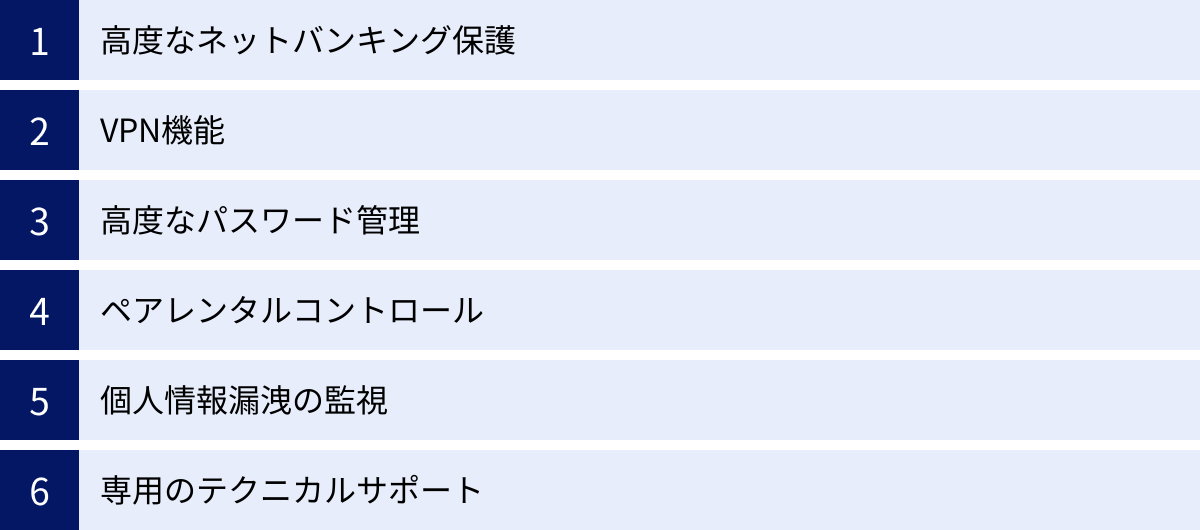

④ 便利な付加機能で選ぶ

基本的なウイルス対策機能に加えて、どのような付加機能が搭載されているかもチェックしましょう。自分のライフスタイルやインターネットの使い方に合わせて、必要な機能が備わっている製品を選ぶことで、満足度が大きく向上します。

例えば、以下のような視点で考えてみましょう。

- ネットバンキングやオンラインショッピングを頻繁に利用する → 「ネットバンキング保護機能」が充実している製品がおすすめ。

- カフェや出張先などでフリーWi-Fiをよく使う → 通信を暗号化できる「VPN機能」は必須。

- 子供がいる家庭 → 「ペアレンタルコントロール(保護者による使用制限)」機能があると安心。

- たくさんのウェブサイトのID/パスワード管理に困っている → 「パスワード管理機能」があれば、安全かつ便利。

- 個人情報や機密データを扱っている → ファイルを完全に削除する「ファイルシュレッダー機能」や、ファイルを暗号化して保存する機能があるとより安全。

すべての機能が必要なわけではありません。自分にとって本当に必要な機能を見極め、それが搭載されている製品を選ぶことが、コストパフォーマンスの観点からも重要です。

⑤ サポート体制の手厚さで選ぶ

「ウイルスに感染したかもしれない」「ソフトの使い方がわからない」「設定方法を教えてほしい」といったトラブルや疑問が発生した際に、頼りになるのがメーカーのサポート体制です。特に、パソコンの操作にあまり慣れていない方にとっては、サポートの手厚さは安心感に直結します。

以下の点をチェックしましょう。

- サポートチャネル: 電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ方法が用意されているか。急いでいる時には電話やチャットが便利です。

- 対応時間: 24時間365日対応か、平日の日中のみか。夜間や休日にトラブルが発生することも考えると、対応時間は長い方が安心です。

- 日本語対応: 海外メーカーの製品でも、日本語によるサポートが受けられるかしっかり確認しましょう。

- リモートサポート: オペレーターがユーザーのパソコン画面を遠隔で確認・操作しながら問題を解決してくれるサービス。複雑な問題も解決しやすく、非常に心強いサポートです。

充実したサポートを求めるなら、国内に拠点を持つメーカーや、長年の販売実績がある大手メーカーの製品が比較的安心できる傾向にあります。

⑥ 料金・コストパフォーマンスで選ぶ

セキュリティソフトは、基本的に1年、2年、3年といった単位でライセンスを更新して利用するサブスクリプションモデルが主流です。料金プランを比較検討する際は、以下の点に注目しましょう。

- 契約年数: 1年版よりも、2年版や3年版といった長期契約の方が、1年あたりの料金が割安になるケースがほとんどです。長く使い続ける予定であれば、長期契約がお得です。

- 保護台数: 前述の通り、保護したいデバイスの台数に応じたプランを選びます。1台版よりも3台版や5台版の方が、1台あたりの単価は安くなります。

- 機能と価格のバランス: 最上位プランは機能が豊富ですが、その分価格も高くなります。自分が必要としない機能のために高い料金を払うのはもったいないかもしれません。自分の使い方に合った機能を持つ、適切なグレードのプランを選びましょう。

- 自動更新: 多くの製品では、ライセンスの有効期限が近づくと自動で契約が更新される設定になっています。便利な反面、意図せず更新されてしまうこともあるため、購入時に自動更新の有無や、更新時の価格、解約方法などを確認しておくと安心です。

単純な価格の安さだけでなく、防御性能や機能、サポート体制などを総合的に考慮した「コストパフォーマンス」で判断することが、賢い選び方です。

⑦ 使いやすさで選ぶ

いくら高機能でも、管理画面が複雑で設定が難しかったり、警告メッセージの意味が分からなかったりすると、宝の持ち腐れになってしまいます。直感的に操作できるか、現在のセキュリティ状態が一目でわかるかといった「使いやすさ(ユーザビリティ)」も重要な選定基準です。

多くの有料セキュリティソフトでは、30日間程度の無料体験版が提供されています。購入を迷っている製品があれば、まずは無料体験版をインストールして、実際に使ってみることを強くおすすめします。

- インストールは簡単か?

- 管理画面(ダッシュボード)は見やすいか?

- スキャンなどの基本操作は分かりやすいか?

- 動作は重くないか?

自分の手で直接触れてみることで、カタログスペックだけではわからない使用感を確認でき、購入後のミスマッチを防ぐことができます。

【2024年最新】セキュリティソフトおすすめ人気ランキング20選

ここからは、これまで解説してきた選び方のポイントを踏まえ、2024年6月時点で特におすすめのセキュリティソフトを20製品、ランキング形式でご紹介します。各製品の特徴や強み、料金プランなどを比較し、あなたに最適な一本を見つけるための参考にしてください。

※料金は公式サイトの定価(税込)を基本としていますが、キャンペーン等により変動する場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

① ノートン 360

世界的に高いシェアを誇る、セキュリティソフトの代名詞的存在です。第三者評価機関からも常に最高レベルの評価を受けており、そのウイルス検出率の高さと防御性能には絶対的な信頼感があります。初心者から上級者まで、幅広い層におすすめできる総合力の高い製品です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, ファイアウォール, VPN, パスワード管理, 保護者機能, クラウドバックアップ, ダークウェブモニタリング |

| 料金目安(1年版) | スタンダード(1台): 5,480円 / デラックス(3台): 8,980円 / プレミアム(5台): 11,980円 |

ノートンの強みは、基本的なセキュリティ機能に加えて、多岐にわたる高度な保護機能が標準で搭載されている点です。特に「ノートン プロテクション プロミス(ウイルス駆除サービス)」は、万が一ウイルスに感染してノートンで駆除できない場合に、専門スタッフがリモートで駆除を試み、それでも解決できない場合は返金するという手厚い保証です。また、個人情報がダークウェブで売買されていないかを監視する「ダークウェブモニタリング」も特徴的な機能です。VPNの通信量もプランによっては無制限で利用でき、総合的な安心感を求めるユーザーに最適です。

参照:ノートン公式サイト

② ウイルスバスター クラウド

日本国内で長年にわりトップクラスのシェアを維持しているトレンドマイクロ社の製品です。日本のユーザーやサイバー犯罪の状況を熟知しており、日本語のサポート体制や、日本のネット詐欺に特化した対策に定評があります。分かりやすいインターフェースで、PC初心者にも安心しておすすめできます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS, ChromeOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, AIスキャン, 決済保護ブラウザ, 保護者機能, 情報漏洩チェック, Web脅威対策 |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 5,720円 / 3台版: 13,580円 (クラウド+デジタルライフサポート プレミアム) |

ウイルスバスターは、AI技術を活用して未知の脅威を予測・ブロックする能力に長けています。特に、LINEやSMSを悪用した詐欺メッセージのURLを検出する機能など、日本で多発する脅威への対応が迅速です。最上位プランには、24時間365日のデジタルライフサポートが含まれ、PCやスマホ、周辺機器に関する悩みまで相談できるため、手厚いサポートを重視するユーザーやシニア層に絶大な人気を誇ります。動作の軽さにも定評があり、快適な使用感が期待できます。

参照:トレンドマイクロ ウイルスバスター クラウド公式サイト

③ ESET インターネット セキュリティ

「ヒューリスティック技術のパイオニア」として知られ、未知のウイルスに対する検出能力の高さと、他を圧倒するほどの「動作の軽さ」で、世界中のギークやパワーユーザーから高い支持を得ています。システムへの負荷を最小限に抑えたいゲーマーやクリエイターに特におすすめです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android |

| 主な機能 | ウイルス対策, ネットバンキング保護, アンチセフト, カメラ保護, 迷惑メール対策, ファイアウォール |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 5,500円 / 5台版: 7,700円 |

ESETの最大の特徴は、その卓越したパフォーマンスです。常駐時のメモリ使用量が少なく、スキャン中もPCの動作が重くなりにくいと評判です。AV-Comparativesなどの評価機関でも、Performanceテストで常にトップクラスの成績を収めています。もちろん防御性能も非常に高く、巧妙なマルウェアやファイルレス攻撃(ファイルを作成せずにメモリ上で実行される攻撃)にも強いのが特徴です。PCのスペックを最大限に活かしたい、でもセキュリティは妥協したくないというユーザーにとって最高の選択肢の一つです。

参照:ESET公式サイト

④ カスペルスキー セキュリティ

ロシア発の世界的セキュリティ企業で、ウイルス検出率の高さはノートンと並び常に世界最高レベルを維持しています。特に、ネット決済やオンラインバンキングを保護する機能の堅牢さには定評があり、金銭が絡む取引を安全に行いたいユーザーから高い信頼を得ています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, ネット決済保護, VPN, パスワード管理, パフォーマンス最適化, GPS追跡 |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 4,050円 / 5台版: 7,100円 |

カスペルスキーの「ネット決済保護」機能は、金融機関のサイトにアクセスするとブラウザを保護モードで起動し、キーロガーや画面キャプチャによる情報漏洩を強力に防ぎます。また、VPN機能や高度なパスワード管理機能も搭載しており、包括的なセキュリティを提供します。高度な機能と高い防御性能を持ちながら、比較的リーズナブルな価格設定も魅力です。セキュリティ性能を最優先し、特に金融取引の安全性を重視するユーザーにおすすめです。

参照:カスペルスキー公式サイト

⑤ マカフィー トータルプロテクション

家族全員のデバイスをまとめて保護したい場合に、非常にコストパフォーマンスが高い製品です。最大の特徴は、個人利用に限り「インストール台数無制限」というユニークなライセンス体系を採用している点です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, ウェブアドバイザー, パスワード管理, ファイル暗号化, ID監視, VPN |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 8,100円 / 台数無制限版: 10,200円 |

家族の人数が多かったり、一人で多数のデバイスを所有していたりする場合、マカフィーの台数無制限プランは非常に魅力的です。PC、スマホ、タブレットなど、所有するすべてのデバイスに追加料金なしでインストールできます。ウェブサイトの安全性を評価する「ウェブアドバイザー」や、個人情報流出を監視する「ID監視」機能、安全なVPNなど、機能も充実しています。保護したいデバイスの台数が多い家庭にとって、これ以上ないほどコストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。

参照:マカフィー公式サイト

⑥ アバスト プレミアム セキュリティ

無料版で世界的に有名なアバストですが、有料版である「プレミアム セキュリティ」は、より強力で包括的な機能を提供します。無料版で培った高い検出技術をベースに、ランサムウェア対策やWi-Fiの脆弱性スキャンなどを強化しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, ランサムウェア対策, Wi-Fi検査, ウェブカメラ保護, ファイルシュレッダー |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 6,580円 / 10台版: 8,780円 |

アバストの強みは、サンドボックス機能です。怪しいファイルを安全な仮想環境で実行し、システムに影響を与えることなくその挙動をテストできます。また、Wi-Fiネットワークに接続されているデバイスの脆弱性を診断する機能や、ウェブカメラの不正利用をブロックする機能など、プライバシー保護に関連する機能も充実しています。無料版からのアップグレードを検討しているユーザーはもちろん、多機能性を求めるユーザーにも適しています。

参照:Avast公式サイト

⑦ AVG インターネット セキュリティ

アバストと同じ企業グループに属しており、エンジンを共有しているため、高い検出性能を誇ります。シンプルで分かりやすいインターフェースが特徴で、基本的なセキュリティ機能をしっかりと押さえつつ、比較的リーズナブルな価格で提供されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, ランサムウェア対策, 強化ファイアウォール, ウェブカメラ保護, フィッシング対策 |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 5,600円 / 10台版: 7,100円 |

AVGは、特にWindows向けの保護機能が充実しており、ハッカーによる攻撃を防ぐ「強化ファイアウォール」や、重要なファイルをランサムウェアから保護する機能などを搭載しています。アバストと機能的に似ている部分も多いですが、インターフェースの好みや価格で選ぶと良いでしょう。コストを抑えつつ、信頼性の高い基本的なセキュリティを確保したいユーザーに向いています。

参照:AVG公式サイト

⑧ Bitdefender Total Security

ルーマニア発のセキュリティソフトで、AV-TESTやAV-Comparativesといった第三者評価機関のテストでは、常にトップスコアを叩き出す実力派です。特にウイルス検出率とパフォーマンスのバランスに優れており、世界中の専門家から高い評価を受けています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, 高度な脅威防御, ランサムウェア修復, VPN, 保護者機能, 盗難対策 |

| 料金目安(1年版) | 5台版: 9,790円 |

Bitdefenderは、多層的な防御アプローチが特徴です。ランサムウェアに暗号化されたファイルを自動で復元する「ランサムウェア修復」機能や、デバイスのパフォーマンスを最適化する「オートパイロット」機能など、先進的な機能を多数搭載しています。日本語のサポートも充実しており、最高の防御性能と先進性を求めるテクノロジー感度の高いユーザーに最適な製品です。

参照:Bitdefender公式サイト

⑨ G DATA トータルセキュリティ

ドイツで開発されたセキュリティソフトで、「CloseGap」と呼ばれる独自のハイブリッド技術が特徴です。2つの異なるウイルススキャンエンジンを組み合わせることで、非常に高いウイルス検出率を実現しています。質実剛健なドイツ製品らしい、信頼性の高さが魅力です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策(2エンジン), バンクガード, バックアップ, パスワード管理, チューンナップ |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 7,120円 / 5台版: 9,320円 |

G DATAの「バンクガード」はネットバンキングを狙うキーロガーなどに強い保護機能です。また、データの自動バックアップ機能や、PCの動作を快適にするチューンナップ機能など、セキュリティ以外のユーティリティも充実しています。何よりもウイルス検出率を重視し、堅牢な保護を求めるユーザーに適しています。

参照:G DATA Software公式サイト

⑩ F-Secure TOTAL

フィンランドの企業が開発した、北欧デザインを彷彿とさせるシンプルで使いやすいインターフェースが特徴のセキュリティソフトです。必要な機能がコンパクトにまとめられており、複雑な設定なしで高度な保護を実現します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, バンキング保護, VPN, ID保護(パスワード管理), 保護者機能 |

| 料金目安(1年版) | 3台版: 9,900円 / 5台版: 12,100円 |

F-Secure TOTALは、ウイルス対策「SAFE」、VPN「FREEDOME」、ID保護「ID PROTECTION」という3つの主要機能をパッケージにした製品です。特にID保護機能は、パスワード管理に加えて、個人情報が漏洩していないかを24時間監視し、漏洩が検知された際にはアラートと対処法を通知してくれる優れものです。プライバシー保護とID管理を重視するユーザーに強くおすすめします。

参照:F-Secure公式サイト

⑪ ZEROスーパーセキュリティ

ソースネクスト社が販売する「ZERO」シリーズの最上位版です。Bitdefender社のエンジンを搭載しており、世界最高クラスの防御性能を誇ります。最大の特徴は「更新料0円」という料金体系で、一度購入すれば、そのデバイスが使える限り追加費用なしで使い続けられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, ネットバンキング保護, VPN, Webカメラ保護, Wi-Fiアドバイザー |

| 料金目安 | 1台用: 4,980円 / 5台用: 8,980円 (いずれも買い切り) |

初期費用のみで長期間利用できるため、長期的なコストパフォーマンスは非常に高いです。ただし、OSのメジャーアップデートなどに対応しなくなった場合は、新バージョンへの乗り換え(有償)が必要になる可能性がある点には注意が必要です。ランニングコストをかけたくないユーザーにとって、魅力的な選択肢です。

参照:ソースネクスト公式サイト

⑫ Webroot SecureAnywhere インターネットセキュリティプラス

クラウドベースのスキャン技術により、圧倒的な動作の軽さとインストールサイズの小ささを実現したユニークなセキュリティソフトです。定義ファイルをデバイス内に持たないため、インストールは数秒で完了し、システムへの負荷も最小限に抑えられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, IDシールド, フィッシング対策, パスワード管理, クラウドベーススキャン |

| 料金目安(1年版) | 3台版: 7,678円 |

スキャンが非常に高速で、他の作業をしながらでもストレスを感じにくいのが最大の特徴です。スペックの低いPCや、パフォーマンスを重視するユーザーに適しています。IDやパスワードを保護する「IDシールド」機能も強力です。

参照:ウェブルート公式サイト

⑬ KINGSOFT Internet Security

無料オフィスソフトで知られるキングソフトが提供するセキュリティソフトです。Aviraと自社のエンジンを組み合わせたダブルエンジンによる高い検出率と、業界トップクラスの低価格を両立させており、コストを最優先に考えるユーザーから人気を集めています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows |

| 主な機能 | ウイルス対策(ダブルエンジン), フィッシング対策, PC高速化, 不要ファイル削除 |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 1,980円 / 3台版: 3,980円 |

基本的なウイルス対策機能に加えて、PCの動作を快適にするユーティリティ機能も搭載しています。非常に安価ですが、防御性能もしっかり確保されています。とにかくコストを抑えたいWindowsユーザーにおすすめです。

参照:キングソフト公式サイト

⑭ Panda Dome

スペイン発のセキュリティソフトで、愛らしいパンダのロゴが特徴です。クラウドベースの集合知(コレクティブインテリジェンス)を活用し、リアルタイムで世界中の脅威情報を分析・共有することで、高い防御力を実現しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, VPN, Wi-Fi保護, 保護者機能, データシールド, パスワード管理 |

| 料金目安(1年版) | Advanced(1台): 4,389円 |

Panda Domeは機能の異なる複数のエディション(Essential, Advanced, Complete, Premium)があり、ユーザーは必要な機能に応じてプランを選べます。デザイン性の高いインターフェースも魅力の一つです。

参照:Panda Security公式サイト

⑮ BullGuard Internet Security

ロンドンを拠点とする企業が開発し、特にオンラインゲームのプレイヤー向けに最適化された「ゲームブースター」機能で知られています。ゲーム中のパフォーマンスを低下させることなく、最高レベルの保護を提供します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android |

| 主な機能 | ウイルス対策, ゲームブースター, 脆弱性スキャナー, ファイアウォール, 保護者機能 |

| 料金目安(1年版) | 3台版: 約60ドル |

ゲームブースターは、ゲームプレイを検知すると、他のプロセスやポップアップをブロックし、CPUリソースをゲームに集中させることで、快適なプレイ環境を維持します。オンラインゲームを快適かつ安全に楽しみたいゲーマーに最適な製品です。

参照:BullGuard公式サイト (現在はNortonブランドに統合されています)

⑯ Avira Prime

ドイツ製で、その高いウイルス検出性能には定評があります。「アビラ」の名称で古くから知られており、無料版も人気です。最上位版の「Prime」は、セキュリティ機能に加えて、PCのパフォーマンスを向上させるチューニングツールやVPNもセットになっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

| 主な機能 | ウイルス対策, パスワード管理, ソフトウェアアップデーター, VPN, PC高速化ツール |

| 料金目安(1年版) | 5台版: 11,000円 |

ソフトウェアの脆弱性を突いた攻撃を防ぐために、PCにインストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に保つ「ソフトウェアアップデーター」機能が特徴的です。セキュリティとPCのメンテナンスを1本で済ませたいユーザーに適しています。

参照:Avira公式サイト

⑰ PC Matic

アメリカで開発された、「ホワイトリスト方式」というユニークなアプローチを採用したセキュリティソフトです。一般的なソフトが悪意のあるプログラム(ブラックリスト)をブロックするのに対し、PC Maticは安全が確認されたプログラム(ホワイトリスト)のみ実行を許可し、それ以外はすべてブロックします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Android |

| 主な機能 | ホワイトリスト方式ウイルス対策, アドブロッカー, PCメンテナンス, 脆弱性自動修正 |

| 料金目安 | 5台/永年: 19,800円 |

この方式により、未知のウイルスやランサムウェアに対して非常に高い防御力を発揮します。ただし、正規のソフトでもリストにないものは初回実行時にブロックされるため、手動で許可する作業が必要になる場合があります。最高レベルの防御力を求める上級者向けの製品です。

参照:PC Matic公式サイト

⑱ i-FILTER

デジタルアーツ社が提供する、主に法人や教育機関で高い導入実績を誇るWebフィルタリングソフトです。個人向けにも「i-フィルター for マルチデバイス」として提供されており、特に子供の安全なインターネット利用を支援する機能に優れています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, iOS, Android |

| 主な機能 | 有害サイトフィルタリング, 利用時間制限, 利用状況確認, 書き込みブロック |

| 料金目安(1年版) | 1台版: 4,950円 |

ペアレンタルコントロール機能が非常に強力で、学齢別の推奨フィルター設定や、SNSへの個人情報書き込みブロックなど、きめ細やかな設定が可能です。子供のネット利用を厳格に管理し、危険から守りたい保護者に最適です。

参照:デジタルアーツ公式サイト

⑲ トレンドマイクロ Apex One

主に中堅・大企業向けに提供されるエンドポイントセキュリティ製品ですが、その高い技術力は個人向け製品(ウイルスバスター)にも活かされています。法人向けならではの高度な脅威検知技術が特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac |

| 主な機能 | 高度な脅威対策, 挙動監視, 機械学習型検索, 脆弱性対策, デバイスコントロール |

| (個人での購入は通常行われません) |

ファイルレス攻撃やランサムウェアなど、巧妙化する脅威に対する多層的な防御を提供します。個人ユーザーが直接選ぶ製品ではありませんが、こうした法人向け市場で培われた技術が、ウイルスバスターなどのコンシューマ製品の信頼性を支えています。

参照:トレンドマイクロ Apex One公式サイト

⑳ CylancePROTECT

AI(人工知能)を活用した予測脅威防御に特化した、次世代型のセキュリティ製品です。BlackBerry社が提供しており、こちらも主に法人向けですが、その革新的な技術は注目に値します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | Windows, Mac, Linux |

| 主な機能 | AIによるマルウェア実行前検知, スクリプト制御, メモリ保護 |

| (個人での購入は通常行われません) |

Cylanceは、ファイルが実行される前にAIがその構造を解析し、マルウェアであるかどうかを数ミリ秒で判断します。定義ファイルに依存しないため、ネットワークに接続されていないオフライン環境でも高い防御力を発揮し、新種のマルウェアにも強いのが特徴です。

参照:BlackBerry CylancePROTECT公式サイト

無料のセキュリティソフトと有料版の違い

「無料のセキュリティソフトで十分では?」と考える方も少なくありません。確かに、基本的なウイルス対策機能だけなら無料ソフトでも対応可能です。しかし、有料版には無料版にはない、価格に見合った多くのメリットがあります。両者の違いを明確に理解し、自分にとってどちらが必要かを判断しましょう。

| 比較項目 | 無料版 | 有料版 |

|---|---|---|

| 機能の豊富さ | 基本的なウイルス・マルウェア対策が中心 | 包括的な保護機能(ファイアウォール, VPN, ネットバンキング保護, 保護者機能など) |

| 防御性能・対応速度 | 最新の脅威への対応が遅れる可能性がある | 最新・未知の脅威へも迅速に対応する高度な技術 |

| サポート体制 | 原則なし(自己解決が基本) | 電話、チャット、メールなど手厚い専門サポートあり |

| 広告表示 | あり(有料版へのアップグレード勧誘など) | なし |

機能の豊富さ

最大の違いは、保護機能の範囲です。

無料版のセキュリティソフトが提供するのは、主に「ウイルス・マルウェア対策」という基本的な機能に限定されています。これはいわば、家のドアに鍵をかけるようなもので、最低限の防犯対策です。

一方、有料版は「総合的なセキュリティ対策」を提供します。ウイルス対策に加えて、以下のような多層的な防御機能が搭載されています。

- 不正な通信を防ぐファイアウォール

- 偽サイトから情報を守るフィッシング詐欺対策

- 金融取引を安全に行うネットバンキング保護

- フリーWi-Fiでの盗聴を防ぐVPN

- ID/パスワードを安全に管理するパスワード管理機能

- 子供のネット利用を見守るペアレンタルコントロール

これらは、ドアの鍵だけでなく、窓にも補助錠をつけ、防犯カメラを設置し、警備会社とも契約するようなものです。多様化・巧妙化する現代のサイバー攻撃に対しては、こうした多角的な防御が不可欠になっています。

ウイルス検出率と最新の脅威への対応速度

防御の「質」にも差があります。セキュリティソフトメーカーは、日々生まれる新しいウイルスや攻撃手法に対抗するため、巨額の研究開発投資を行っています。その成果である最先端の検知エンジンや、AIを活用した予測防御技術などは、優先的に有料版のユーザーに提供されます。

無料版は、有料版の技術をベースに作られてはいますが、最新のウイルス定義ファイルの更新が遅れたり、高度な検知機能(ヒューリスティックや振る舞い検知)が制限されていたりする場合があります。ゼロデイ攻撃(OSやソフトウェアの脆弱性が発見されてから、修正パッチが提供されるまでの間に、その脆弱性を突いて行われる攻撃)のような、一瞬の遅れが命取りになる脅威に対しては、迅速に対応できる有料版の方が圧倒的に安全です。

サポート体制の有無

万が一のトラブルの際に、頼れる存在がいるかどうかは大きな違いです。

無料版の場合、基本的にメーカーによる公式なテクニカルサポートはありません。「ウイルスに感染したかもしれない」「ソフトが正常に動かない」といった問題が発生しても、自分で公式サイトのFAQを調べたり、ユーザーコミュニティの掲示板で質問したりして、自力で解決する必要があります。

それに対して有料版では、電話、メール、チャットといった様々な方法で、専門知識を持ったスタッフによる手厚いサポートを受けられます。製品によっては24時間365日対応や、遠隔でPCを操作してくれるリモートサポートも提供されており、PC初心者でも安心して利用できます。この安心感こそが、有料版の大きな価値の一つです。

広告表示の有無

無料版の多くは、メーカーにとって有料版への誘導を目的とした「広告塔」の役割を担っています。そのため、利用中に「より強力な保護のためにアップグレードしませんか?」といった広告(ポップアップ通知)が頻繁に表示されることがあります。これを煩わしいと感じるユーザーは少なくありません。

もちろん、有料版ではこうした広告は一切表示されず、快適に利用できます。

結論として、インターネットの利用がメールチェックや簡単なウェブ閲覧程度であれば無料版でも最低限の保護は可能ですが、オンラインショッピング、ネットバンキング、SNSなど、個人情報や金銭のやり取りを行うのであれば、包括的な機能と手厚いサポートを備えた有料版の導入を強く推奨します。

Windows標準のセキュリティ機能(Defender)だけでは不十分?

Windows 10やWindows 11には、「Microsoft Defender(マイクロソフト ディフェンダー)」という標準のセキュリティ機能が搭載されています。「OSに最初から入っているなら、わざわざ別のソフトを買わなくても良いのでは?」という疑問はもっともです。

かつてのWindows標準セキュリティは、性能的に物足りない「おまけ」のような存在と見なされていました。しかし、現在のMicrosoft Defenderは非常に高性能化しており、第三者評価機関のAV-TESTなどでも、多くの有料ソフトと遜色ない高いウイルス検出率を記録しています。この点は、まず認識しておくべき重要な事実です。

では、なぜそれでも多くの人が有料のセキュリティソフトを導入するのでしょうか。それは、Microsoft Defenderの性能が低いからではなく、「保護できる範囲」に限界があるからです。

Microsoft Defenderが得意なのは、ウイルスやマルウェアの検知・駆除、基本的なファイアウォールといった「OSを中核とした防御」です。しかし、有料の総合セキュリティソフトが提供する、以下のような多様化する脅威に対応するための付加機能は備わっていません。

- 高度なネットバンキング保護: 金融取引専用のセキュアブラウザや仮想キーボードといった機能はありません。

- VPN機能: フリーWi-Fi利用時の通信を暗号化する機能はありません。

- 高度なパスワード管理: 複数デバイス間で同期できるような高機能なパスワードマネージャーはありません。

- ペアレンタルコントロール: Windowsのファミリーセーフティ機能はありますが、有料ソフトほど詳細な設定やクロスデバイスでの管理はできません。

- 個人情報漏洩の監視: ダークウェブなどを監視し、自分の情報が流出していないかチェックする機能はありません。

- 専用のテクニカルサポート: Defenderの操作やウイルス感染時の対応について、専門スタッフに直接相談できる窓口はありません。

もう一つの大きな違いは、対応プラットフォームです。Microsoft Defenderは、基本的にWindowsを守るための機能です。もしあなたがAndroidスマートフォンやMacBookも使っている場合、それらのデバイスは保護されません。一方、有料のマルチデバイス対応ソフトであれば、1つのライセンスでWindows、Mac、Android、iOSといった異なるOSのデバイスをまとめて管理・保護できます。

結論として、Microsoft Defenderは基本的な防御壁として非常に優秀です。しかし、インターネットの利用が多岐にわたり、オンラインでの金融取引や個人情報のやり取り、複数デバイスの利用が日常的になっている現代においては、それだけでは「万全」とは言えません。より幅広い脅威から身を守り、家族全員のデバイスを包括的に保護し、万が一の際のサポートも得たいと考えるならば、有料セキュリティソフトの導入が賢明な選択と言えるでしょう。

スマホやタブレットにもセキュリティソフトは必要?

「ウイルスはパソコンが感染するもの」というイメージが根強いかもしれませんが、今やサイバー攻撃の主要なターゲットはスマートフォンやタブレットに移りつつあります。電話帳、写真、SNSアカウント、決済アプリなど、スマホはまさに個人情報の塊です。そのスマホが無防備な状態であることは、非常に大きなリスクを伴います。

ただし、必要性の度合いはOSによって少し異なります。

Androidの場合

Androidのスマートフォンやタブレットには、セキュリティソフトの導入が強く推奨されます。その理由は、Android OSの「オープン性」にあります。

- 野良アプリのリスク: Androidは、Googleの公式ストアである「Google Play」以外からも、ウェブサイトなどから直接アプリケーション(通称:野良アプリ)をダウンロードしてインストールできます。この自由度の高さが、逆にマルウェア開発者に悪用されやすく、公式ストアの審査を逃れた危険なアプリをインストールしてしまうリスクに繋がっています。

- 多様なマルウェア: 偽の警告を表示して高額な請求をするアプリ、個人情報を盗み出すスパイウェア、SMSに紛れ込んで他人にまで感染を広げるマルウェアなど、Androidを狙った悪質なアプリが後を絶ちません。

- フィッシング・スミッシング詐欺: パソコンと同様、宅配業者や金融機関を装った偽SMS(スミッシング)やメールによるフィッシング詐欺の被害も多発しています。

Android向けのセキュリティソフトは、こうした不正アプリのインストールをブロックしたり、危険なSMSのURLを警告したり、フィッシングサイトへのアクセスを防いだりする機能で、デバイスを多角的に保護します。また、紛失・盗難時に役立つ「盗難対策(アンチセフト)機能」も重要です。遠隔でスマホをロックしたり、データを消去したり、位置情報を特定したりできるため、万が一の際の情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。

iPhone・iPadの場合

iPhoneやiPad(iOS/iPadOS)は、Androidに比べてウイルス感染のリスクは低いとされています。その理由は、Appleが採用している「サンドボックス」という仕組みにあります。

- サンドボックス構造: アプリはApp Storeからしかインストールできず、そのApp StoreではAppleによる厳しい審査が行われています。また、インストールされた各アプリは「サンドボックス」と呼ばれる隔離された領域で動作するため、他のアプリやOSのシステム領域に干渉することができません。この仕組みにより、ウイルスがシステム全体に感染を広げるのが極めて困難になっています。

このため、「iPhoneにウイルス対策は不要」という声も聞かれます。しかし、それはあくまで「ウイルス感染のリスクが低い」だけであり、「すべての脅威に対して安全」という意味ではありません。

iPhoneユーザーが注意すべき脅威は、ウイルスではなく、以下のようなものです。

- フィッシング詐欺: ウイルスではないため、OSの仕組みでは防げません。本物そっくりの偽サイトに誘導され、Apple IDやパスワード、クレジットカード情報を入力してしまえば、情報は盗まれてしまいます。

- 危険なWi-Fiネットワーク: カフェなどのフリーWi-Fi利用時に通信を傍受されるリスクは、AndroidもiPhoneも同じです。

- 偽の警告による詐欺: 「ウイルスに感染しました」といった偽の警告をブラウザに表示し、不要なアプリをインストールさせたり、サポート料金を騙し取ろうとしたりする手口。

これらの脅威に対抗するため、iPhone向けのセキュリティアプリも数多く提供されています。それらはウイルススキャン機能ではなく、危険なサイトへのアクセスをブロックする「Web保護機能」や、通信を暗号化する「VPN機能」が中心となります。したがって、iPhoneユーザーであっても、こうしたセキュリティアプリを導入することで、より安全にインターネットを利用できるようになります。

セキュリティソフトの導入と乗り換え方法

自分に合ったセキュリティソフトを見つけたら、次はいよいよデバイスへのインストールです。ここでは、新規で導入する場合と、別のソフトから乗り換える場合の基本的な手順と注意点を解説します。

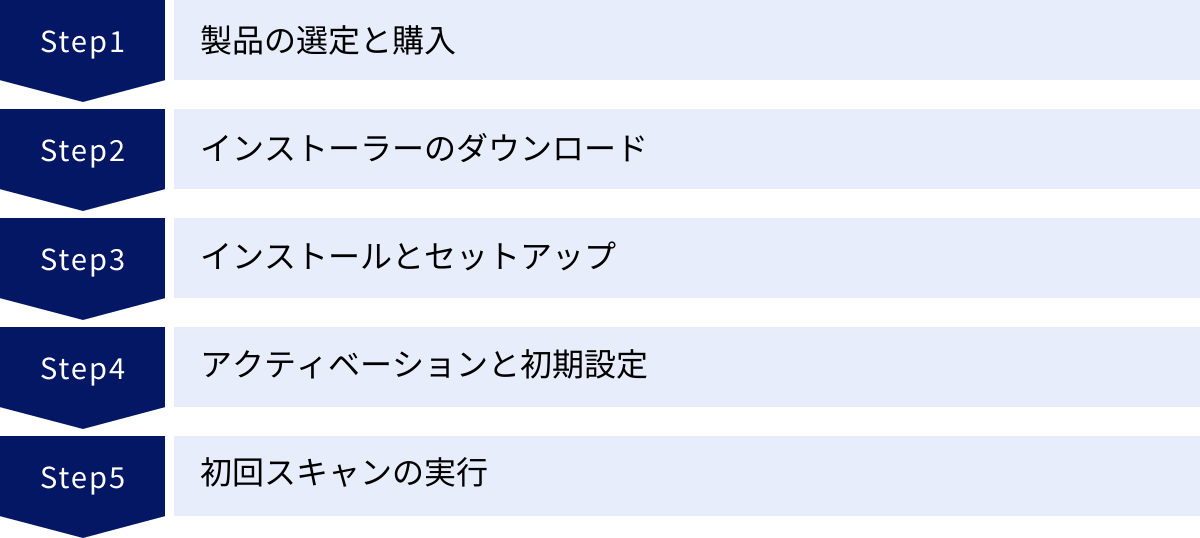

新規で導入する場合の手順

これまでセキュリティソフトを使ったことがないデバイスに、新しくインストールする際の手順は非常にシンプルです。

- 製品の選定と購入: 本記事の選び方やランキングを参考に、利用したいセキュリティソフトを決定します。公式サイトや家電量販店、オンラインストアなどでライセンスを購入します。オンラインで購入した場合、多くはメールで製品のダウンロードリンクとシリアル番号(プロダクトキー)が送られてきます。

- インストーラーのダウンロード: 公式サイトの指示に従い、お使いのデバイス(Windows, Macなど)用のインストーラーファイルをダウンロードします。

- インストールとセットアップ: ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックして実行します。画面に表示される指示(インストールウィザード)に従って、「次へ」や「同意する」などをクリックしていけば、インストールは自動的に進みます。途中でシリアル番号の入力を求められる場合があります。

- アクティベーションと初期設定: インストール完了後、製品を有効化(アクティベーション)するために、メールアドレスなどでユーザーアカウントを作成・登録することが多いです。

- 初回スキャンの実行: インストールと設定が完了したら、まずはデバイス全体をスキャン(フルスキャン)してみましょう。これにより、インストール以前に潜んでいた脅威がないかを確認できます。

最近のソフトは、初心者でも迷わないように親切なガイドが表示されるため、基本的には画面の指示通りに進めるだけで簡単に導入できます。

別のソフトに乗り換える場合の注意点

現在使用しているセキュリティソフトを、別の新しいソフトに乗り換える際には、最も重要な注意点があります。それは、「古いソフトを完全にアンインストール(削除)してから、新しいソフトをインストールする」ということです。

絶対に、複数のセキュリティソフトを一つのデバイスに同時にインストールしないでください。

これをやってしまうと、「競合」と呼ばれる問題が発生します。2つのソフトがそれぞれ「自分がデバイスを守る!」と主張し、お互いの動作をウイルスや不正なプログラムだと誤認して干渉し合ってしまうのです。その結果、以下のような不具合が起こる可能性があります。

- パソコンやスマホの動作が極端に重くなる、フリーズする。

- インターネットに接続できなくなる。

- お互いの機能を阻害し、かえってセキュリティレベルが低下する。

- 最悪の場合、OSが正常に起動しなくなる。

この「競合」を避けるため、乗り換えは以下の手順で慎重に行いましょう。

- 【最重要】古いソフトのアンインストール:

- Windowsなら「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」から、Macなら「アプリケーション」フォルダから、現在使用中のセキュリティソフトを選択し、アンインストールを実行します。

- より確実に削除するために、各セキュリティソフトメーカーが公式サイトで提供している「専用のアンインストールツール(削除ツール)」を使用することを強く推奨します。通常のアンインストールでは消しきれない設定ファイルなどを、完全に削除してくれます。「(古いソフト名) 削除ツール」などで検索すると見つかります。

- デバイスの再起動: アンインストールが完了したら、必ず一度パソコンやスマホを再起動してください。これにより、削除プロセスが完全に終了します。

- 新しいソフトのインストール: デバイスがクリーンな状態になったことを確認してから、前述の「新規で導入する場合の手順」に従って、新しいセキュリティソフトをインストールします。

この手順を守るだけで、安全かつスムーズにセキュリティソフトの乗り換えが完了します。

セキュリティソフトに関するよくある質問

最後に、セキュリティソフトに関して多くの人が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

有効期限が切れたらどうなる?

セキュリティソフトのライセンス有効期限が切れると、デバイスは非常に危険な状態に陥ります。具体的には、以下のようなことが起こります。

- ウイルス定義ファイルの更新停止: これが最も致命的です。新しいウイルスの情報が更新されなくなるため、期限切れ以降に出現した新種・亜種のウイルスを全く検出できなくなります。

- 各種保護機能の停止: ウイルススキャンだけでなく、ファイアウォールやフィッシング対策といった多くの機能が停止または制限されます。

- 警告メッセージの表示: 「保護されていません」「ライセンスを更新してください」といった警告が頻繁に表示されるようになります。

つまり、ソフトがインストールされている見た目でも、その実態は「ザル」同然の無防備な状態になってしまいます。多くのソフトは期限が近づくと通知してくれますので、必ず期限内に更新手続きを行うか、自動更新設定が有効になっているかを確認しましょう。

複数のセキュリティソフトをインストールしてもいい?

絶対に避けるべきです。前述の「乗り換え方法」でも解説した通り、2つ以上のセキュリティソフトを同時にインストールすると、互いに干渉し合う「競合」が発生します。

これにより、PCの動作が極端に遅くなったり、システムが不安定になったり、最悪の場合、OSが起動しなくなるなどの深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。また、互いの機能を邪魔し合うことで、かえってセキュリティホールが生まれ、ウイルスに感染しやすくなる本末転倒な事態にもなりかねません。セキュリティソフトは、信頼できるものを一つだけ選び、それを最新の状態に保って使用するのが鉄則です。

無料体験版はある?

はい、多くの有料セキュリティソフトには、無料体験版が用意されています。期間は30日間程度が一般的です。

無料体験版では、製品版とほぼ同等の機能を、期間内は無料で試すことができます。これにより、購入前に以下のような点を自分のPC環境で直接確認できます。

- 動作の軽さ: 自分のPCで使ってみて、動作が重くならないか。

- 使いやすさ: 管理画面は見やすいか、設定は直感的にできるか。

- 機能の確認: 欲しかった機能が期待通りに使えるか。

カタログスペックだけではわからない「使用感」を確かめられる、非常に有用な制度です。購入を迷っている製品がいくつかある場合は、体験版を一つずつ(乗り換えの手順を守って)試してみて、最も自分に合ったものを選ぶのがおすすめです。

1つのライセンスで家族のデバイスも保護できる?

はい、多くの製品で可能です。最近のセキュリティソフトは、「マルチデバイスライセンス」が主流になっています。

これは、1つのライセンス契約で、3台、5台、10台、中には台数無制限といったように、複数のデバイスにインストールできるプランです。保護対象のデバイスは、Windows、Mac、Android、iOSなど、異なるOSが混在していても問題ありません。

例えば「5台版」のライセンスを購入すれば、お父さんのWindows PC、お母さんのMacBook、自分のAndroidスマホ、兄弟のiPhone、家族共用のタブレット、といった構成で、すべてを保護できます。個別にライセンスを購入するよりも、1台あたりのコストが大幅に安くなるため、家族で利用する場合や、一人で複数のデバイスをお持ちの場合は、マルチデバイスライセンスを選ぶのが断然お得です。購入時に、保護したいデバイスの総数に合ったプランを選びましょう。