現代のビジネス環境において、ITシステムの安定稼働は事業継続の生命線です。従業員が日々の業務で利用するPCやソフトウェア、ネットワークに何らかのトラブルが発生すれば、業務は停滞し、生産性は著しく低下します。このようなITに関するあらゆる問題や要求に対応し、ビジネスを円滑に進めるための重要な役割を担うのが「サービスデスク」です。

しかし、「サービスデスク」と聞いても、「ヘルプデスクと同じではないか?」「具体的に何をしてくれる部署なのか?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。実際、この二つの用語は混同されがちですが、その役割や目的には明確な違いがあります。

この記事では、サービスデスクの基本的な定義から、その重要性、ヘルプデスクとの違い、具体的な仕事内容、そして導入を成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。サービスデスクの導入を検討している企業のIT担当者や経営層の方々、また、自社のITサポート体制を見直したいと考えている方々にとって、本記事がその理解を深め、具体的なアクションに繋げるための一助となれば幸いです。

目次

サービスデスクとは

サービスデスクとは、一言で表すならば、企業内のITサービスに関するあらゆる問い合わせや要求に対応する「単一の窓口(SPOC: Single Point of Contact)」です。従業員や顧客といったユーザーがITに関する問題に直面した際、どこに連絡すれば良いか迷うことなく、一元的にサポートを受けられるように設計された機能または組織のことを指します。

その役割は、単にPCの不具合を直したり、パスワードをリセットしたりするだけにとどまりません。新しいソフトウェアの利用申請、システムの改善要望、IT機器の購入相談など、広範なITサービスに関するコミュニケーションのハブとして機能します。

このサービスデスクという概念を理解する上で欠かせないのが、ITサービスマネジメント(ITSM)のベストプラクティスを体系的にまとめた「ITIL(Information Technology Infrastructure Library)」です。ITILにおけるサービスデスクの定義を掘り下げることで、その本質的な役割がより明確になります。

ITILにおけるサービスデスクの定義

ITILは、ITサービスを安定的かつ効率的に提供・管理するためのノウハウや事例をまとめた、世界的に広く採用されているフレームワークです。このITILにおいて、サービスデスクはITSMを実践する上で極めて重要な機能として位置づけられています。

ITILでは、サービスデスクを「ユーザーとITサービスプロバイダー間の単一の窓口(SPOC)であり、インシデントやサービスリクエストを処理する」と定義しています。ここでのポイントは、以下の3つです。

- 単一の窓口(SPOC)であること:

ユーザーは、ITに関する問題や要望があれば、まずはサービスデスクに連絡すれば良いという状態を作ります。例えば、以前は「ネットワークのことはAさんに」「基幹システムのことはB部署に」「PCの不具合はC部署に」と、問い合わせ先がバラバラで、ユーザーはたらい回しにされることがありました。SPOCとしてのサービスデスクは、このような非効率とユーザーの混乱を解消します。全ての問い合わせをまず受け止め、適切な担当者やプロセスへと振り分ける交通整理の役割を担うのです。 - インシデントとサービスリクエストの両方を処理すること:

「インシデント」とは、「サービスが中断する、または品質が低下する予期せぬ出来事」(例:「メールが送受信できない」「システムにログインできない」)を指します。一方、「サービスリクエスト(サービス要求)」とは、「ユーザーからの情報提供、助言、標準的な変更、サービスへのアクセスなどに対する要求」(例:「新しいPCを用意してほしい」「特定のソフトウェアをインストールしてほしい」)を指します。

サービスデスクは、ネガティブな事象(インシデント)への対応だけでなく、ポジティブな要求(サービスリクエスト)にも応えることで、ユーザーの業務を包括的にサポートします。 - ユーザーとITサービスプロバイダーの架け橋であること:

サービスデスクは、ITの専門知識を持たない一般ユーザーと、高度な技術を持つIT部門との間に立ち、両者のコミュニケーションを円滑にする翻訳家のような役割も果たします。ユーザーが訴える曖 উপায়とした事象から技術的な問題を正確に切り分け、IT部門に伝達する。逆に、IT部門からの技術的な回答を、ユーザーに分かりやすい言葉で説明する。この橋渡し機能により、問題解決のスピードと質が大きく向上します。

ITILが目指すのは、場当たり的なIT運用から脱却し、標準化・体系化されたプロセスに基づいてITサービスを管理することで、ビジネスへの貢献度を高めることです。その実現のために、サービスデスクはユーザーからの声を収集し、ITサービスの継続的な改善につなげるための起点となる、戦略的に重要な機能なのです。

サービスデスクの目的と重要性

サービスデスクは、単なる「ITの何でも屋」ではありません。その設置と運用には、企業の成長と安定を支える明確な目的と、ますます高まる重要性が存在します。なぜ多くの企業がサービスデスクの構築や強化に力を入れているのか、その背景にある目的と重要性を掘り下げていきましょう。

サービスデスクが目指す主な目的は、大きく分けて以下の4つに集約されます。

- 事業継続性の確保と安定稼働:

現代のビジネスはITシステムなしには成り立ちません。販売管理、会計、顧客管理、コミュニケーションツールなど、あらゆる業務がITに依存しています。もしこれらのシステムに障害が発生すれば、業務は即座に停止し、売上機会の損失や信用の失墜に繋がりかねません。サービスデスクの第一の目的は、ITインシデントに迅速に対応し、サービスを可能な限り早く正常な状態に復旧させることで、ビジネスへの影響を最小限に抑えることです。これにより、企業の事業継続計画(BCP)においても中心的な役割を果たします。 - ユーザーの生産性向上:

従業員が「PCが遅い」「プリンターが使えない」「アプリケーションの使い方が分からない」といったIT関連の些細な問題で時間を取られてしまうと、本来注力すべきコア業務に集中できません。これは組織全体の生産性を低下させる大きな要因です。サービスデスクは、これらの問題を迅速に解決、あるいはユーザー自身で解決できるような情報(FAQなど)を提供することで、従業員がITのことで悩む時間を削減し、本来の業務に専念できる環境を整えます。結果として、組織全体の生産性向上に直接的に貢献します。 - ITサービスの継続的な品質改善:

サービスデスクは、ユーザーから日々寄せられる問い合わせや要望の宝庫です。これらの情報をただ処理するだけでなく、蓄積・分析することで、ITサービスにおける課題や改善点が見えてきます。「特定のアプリケーションに関する問い合わせが多発している」「ある部署でネットワークが頻繁に遅くなる」といった傾向を掴むことで、表面的なインシデント対応だけでなく、その根本原因を特定し、恒久的な対策を講じる「問題管理」へと繋げることができます。このように、ユーザーの声を起点としてPDCAサイクルを回し、ITサービスの品質を継続的に改善していくことが、サービスデスクの重要な目的の一つです。 - 情報の一元化とナレッジの組織的活用:

個々の担当者の頭の中にしかノウハウがない「属人化」した状態は、組織にとって大きなリスクです。担当者の退職や異動によって、対応品質が著しく低下する可能性があります。サービスデスクは、対応履歴や解決策をナレッジベースとして一元的に管理・蓄積します。これにより、誰が対応しても一定の品質を保てるようになり、新人担当者の教育コストも削減できます。さらに、整備されたナレッジはFAQとしてユーザーに公開することで、ユーザーの自己解決を促進し、問い合わせ件数そのものを削減する効果も期待できます。

これらの目的を達成するために存在するサービスデスクは、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる現代において、その重要性を一層増しています。新しいテクノロジーやSaaSツールが次々と導入される中で、それらを全社的に定着させ、効果的に活用するためには、ユーザーを支える強力なサポート体制が不可欠です。

また、従業員体験(EX: Employee Experience)の向上という観点からも、サービスデスクの役割は非常に重要です。快適でストレスのないIT利用環境は、従業員の満足度やエンゲージメントを高め、優秀な人材の獲得や定着にも繋がります。

結論として、サービスデスクは、守りのIT(安定稼働)と攻めのIT(DX推進、生産性向上)の両面からビジネスを支え、企業の競争力を高めるための戦略的な機能であると言えるでしょう。その価値は、単なるコストセンターではなく、ビジネス価値を創出するプロフィットセンターへと変化しつつあります。

サービスデスクとヘルプデスクの3つの違い

「サービスデスク」と「ヘルプデスク」は、しばしば同じ意味で使われることがありますが、ITILのフレームワークにおいては、その役割と目指すゴールに明確な違いが存在します。この違いを理解することは、自社に必要なITサポートの形を考える上で非常に重要です。

ここでは、両者の違いを「①対応範囲」「②目的・ゴール」「③姿勢」という3つの観点から詳しく解説します。

| 観点 | ヘルプデスク | サービスデスク |

|---|---|---|

| ① 対応範囲 | 技術的な問題(インシデント)の解決が中心 | ITサービス全般(インシデント、サービス要求、情報提供など)に対応する単一窓口 |

| ② 目的・ゴール | インシデントの迅速な解決(対症療法) | ビジネス価値の向上とITサービスの継続的な改善(根本治療) |

| ③ 姿勢 | リアクティブ(受動的):問題発生後に対応 | プロアクティブ(能動的):問題の予防や改善活動も行う |

① 対応範囲の違い

最も分かりやすい違いは、そのカバーする業務の範囲です。

ヘルプデスクの対応範囲は、主に技術的なトラブルシューティングに限定されます。ユーザーから「PCが起動しない」「インターネットに繋がらない」「ソフトウェアでエラーが出る」といったインシデント(正常なサービスを妨げる予期せぬ出来事)の報告を受け、その解決を支援するのが主な役割です。いわば、ITの「修理屋」や「消防隊」のようなイメージです。

一方、サービスデスクの対応範囲はより広く、ITサービス全体を網羅します。ITILの定義する「単一の窓口(SPOC)」として、ヘルプデスクが担うインシデント対応はもちろんのこと、以下のような多様な要求にも対応します。

- サービス要求: 新規アカウントの発行、PCやスマートフォンの手配、ソフトウェアのインストール依頼など、定型的なITサービスの提供。

- 情報提供: 新しいシステムの導入に関する案内、セキュリティポリシーに関する質問への回答、ツールの使い方に関する問い合わせ対応など。

- 変更要求の受付: システムの機能改善や仕様変更に関する要望の一次受付。

このように、サービスデスクは「ITに関することなら、まずここに聞けばOK」という安心感をユーザーに提供します。ヘルプデスクが「壊れたものを直す」ことに特化しているのに対し、サービスデスクは「ITを活用してユーザーの業務を円滑に進める」ためのあらゆるサポートを提供する点が大きな違いです。

② 目的・ゴールの違い

対応範囲の違いは、そのまま両者が目指す目的・ゴールの違いにも繋がります。

ヘルプデスクの最大の目的は、発生したインシデントをいかに迅速に解決し、正常な状態に復旧させるかにあります。そのため、KPI(重要業績評価指標)も「初回応答時間」「解決時間」「クローズしたチケット数」といった、対応の速さや量を測る指標が中心になりがちです。これは、目の前の問題を解決する「対症療法」的なアプローチと言えます。

それに対して、サービスデスクの目的は、ITサービスを通じてビジネス価値を向上させること、そしてサービスの品質を継続的に改善していくことにあります。もちろん、インシデントの迅速な解決も重要な任務ですが、それだけでは終わりません。

サービスデスクは、なぜそのインシデントが頻発するのか、その根本原因は何かを探る「問題管理」のプロセスを開始します。例えば、「特定の部署でプリンターエラーが多発する」というインシデントが相次いだ場合、ヘルプデスクは個々のエラーを解消して終わりですが、サービスデスクは「プリンタードライバーにバグがあるのではないか?」「ネットワーク設定に問題があるのではないか?」といった根本原因を調査し、恒久的な対策を講じることで再発を防止します。これは、病気の原因を突き止めて治療する「根本治療」的なアプローチです。

ヘルプデスクが「問題解決」をゴールとするならば、サービスデスクは「問題解決の先にある、ビジネスの成功」をゴールとして見据えています。

③ 姿勢の違い(プロアクティブかリアクティブか)

目的の違いは、業務に取り組む姿勢の違いとなって表れます。

ヘルプデスクの姿勢は、基本的に「リアクティブ(受動的)」です。つまり、ユーザーからの問い合わせや障害報告があって初めてアクションを起こします。問題が発生するのを待っている状態、と言い換えることもできます。

対照的に、サービスデスクの姿勢には「プロアクティブ(能動的)」な側面が強く求められます。問題が発生するのを待つのではなく、将来起こりうる問題を予測し、未然に防ぐための活動を積極的に行います。

プロアクティブな活動の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- システムの監視: 各システムの稼働状況やパフォーマンスを常に監視し、障害が発生する予兆を検知して事前に対策を打つ。

- 定期的な情報発信: システムのメンテナンス計画や、新しいセキュリティ脅威に関する注意喚起などをユーザーに前もって通知する。

- ナレッジの整備と公開: FAQやマニュアルを充実させ、ユーザーが自己解決できる環境を整えることで、問い合わせそのものを減らす。

- ユーザーへのトレーニング: 新しいシステムやツールの導入時に、説明会や研修会を実施して円滑な利用を促進する。

このように、サービスデスクは受動的な問題解決者であるだけでなく、能動的なサービス改善者としての役割を担います。このプロアクティブな姿勢こそが、ヘルプデスクとサービスデスクを分ける決定的な違いであり、ITサービス全体の価値を高める鍵となるのです。

サービスデスクの主な仕事内容

サービスデスクが担う業務は多岐にわたりますが、その多くはITILのプロセスに沿って体系化されています。ここでは、サービスデスクの中心的ないくつかの仕事内容について、具体的に解説していきます。これらの業務は相互に関連し合いながら、ITサービスの品質維持と向上を支えています。

問い合わせ対応(単一窓口:SPOC)

サービスデスクの最も基本的かつ重要な機能が、ITに関するあらゆる問い合わせを一元的に受け付ける「単一の窓口(SPOC: Single Point of Contact)」としての役割です。

ユーザーは、電話、メール、チャットツール(SlackやMicrosoft Teamsなど)、専用のWebポータルといった様々なチャネルを通じてサービスデスクにコンタクトします。サービスデスクは、どのチャネルからの問い合わせであっても、まずは受け付け、内容を正確に把握します。

このSPOC機能の価値は絶大です。ユーザーは「この問題は誰に聞けばいいのだろう?」と悩む必要がなくなり、ITに関する困りごとがあれば、とりあえずサービスデスクに連絡すれば解決への道筋が示されるという安心感を得られます。

受け付けた問い合わせは、その内容に応じて適切に分類されます。簡単な質問であればその場で回答し、技術的なトラブル(インシデント)であればインシデント管理プロセスへ、新しいPCの要求であればサービス要求管理プロセスへと、後続のプロセスに正確に引き継ぎます。この的確なトリアージ(振り分け)機能が、組織全体のITサポートを効率化する上で不可欠です。

インシデント管理

インシデント管理の目的は、発生したインシデント(サービスの予期せぬ中断や品質低下)に対して、可能な限り迅速にサービスを正常な状態に復旧させ、ビジネスへの影響を最小限に抑えることです。これはサービスデスクの中核業務の一つと言えます。

インシデント管理のプロセスは、一般的に以下のような流れで進められます。

- インシデントの記録: ユーザーからの報告内容(発生日時、影響範囲、エラーメッセージなど)をサービスデスクツールに正確に記録します。

- 分類と優先順位付け: インシデントの内容を分類し、ビジネスへの影響度や緊急度に基づいて優先順位を決定します。例えば、「全社システムが停止している」というインシデントは、「個人のPCで特定の機能が使えない」というインシデントよりもはるかに高い優先度が与えられます。

- 初期診断と調査: サービスデスク担当者が、ナレッジベースなどを参照しながら初期調査を行い、解決を試みます(一次対応)。

- エスカレーション: 一次対応で解決できない場合、より専門的な知識を持つ二次、三次のサポートチーム(ネットワークチーム、開発チームなど)に調査・対応を依頼(エスカレーション)します。

- 解決とクローズ: 問題が解決したら、ユーザーに報告し、同意を得た上でインシデントをクローズします。対応内容や解決策は、将来のためにナレッジベースに記録されます。

このプロセスを通じて、場当たり的ではない、体系的で迅速なインシデント対応を実現します。

問題管理

インシデント管理が「対症療法」であるのに対し、問題管理は「根本治療」を目指すプロセスです。その目的は、インシデントの根本原因を特定し、恒久的な解決策を実施することで、同種のインシデントの再発を防止することにあります。

例えば、インシデント管理では「サーバーを再起動してサービスを復旧させた」で完了となりますが、問題管理では「なぜサーバーがダウンしたのか?」を深掘りします。調査の結果、「メモリ不足が原因だった」と判明すれば、「メモリを増設する」という恒久的な対策を計画・実施します。これが問題管理です。

問題管理は、特に以下のような場合に開始されます。

- 複数の類似したインシデントが発生している場合。

- インシデントの原因が不明な場合。

- ビジネスへの影響が大きい重大なインシデントが発生した場合。

サービスデスクは、日々のインシデント対応の中から問題管理のきっかけとなる情報を抽出し、専門チームと連携して根本原因の調査と解決にあたります。これは、サービスデスクが持つプロアクティブ(能動的)な側面を象徴する重要な業務です。

変更管理・サービス要求管理

変更管理は、ITインフラストラクチャ(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど)への変更が、既存のサービスに悪影響を及ぼすリスクを最小限に抑えるためのプロセスです。サーバーのパッチ適用、アプリケーションのバージョンアップ、ネットワーク機器の交換など、あらゆる変更は、事前に評価、承認、計画、テストが行われた上で実施されます。サービスデスクは、ユーザーからの変更要求の受付窓口となったり、変更作業のスケジュールをユーザーに通知したりする役割を担います。

サービス要求管理は、インシデントとは異なる、標準化された定型的なITサービスの提供を管理するプロセスです。具体的には、以下のような要求に対応します。

- 新規入社者向けのPCやアカウントのセットアップ

- パスワードのリセット

- ソフトウェアのインストール

- 特定のデータへのアクセス権付与

これらの要求は頻繁に発生するため、あらかじめ定義され、承認されたワークフローに従って効率的に処理されることが重要です。サービスデスクはこれらの要求の受付から完了までの進捗を管理し、ユーザーに状況を報告します。

ナレッジ管理と情報提供

ナレッジ管理は、サービスデスクの活動を通じて得られた知識や情報を組織の資産として蓄積・共有・活用するプロセスです。過去のインシデントの対応履歴、解決策、手順書、設定情報などを「ナレッジベース」と呼ばれるデータベースに集約します。

このナレッジベースは、以下のような多様な目的で活用されます。

- 対応の迅速化と品質の標準化: 担当者はナレッジベースを検索することで、未知の問題にも迅速かつ的確に対応できます。これにより、担当者ごとのスキルの差が埋まり、対応品質が安定します。

- 新人教育: 新任の担当者も、ナレッジベースを参照することで早期に業務を習得できます。

- ユーザーの自己解決促進: ナレッジベースの一部をFAQ(よくある質問)としてユーザーに公開することで、ユーザー自身が問題を解決できるようになります。これにより、サービスデスクへの問い合わせ件数が削減され、担当者はより複雑な問題に集中できます。

ナレッジ管理は、サービスデスクの業務効率と組織全体のITリテラシーを向上させるための、継続的で重要な活動なのです。

サービスデスクの4つの種類・形態

サービスデスクは、すべての企業で同じ形をしているわけではありません。企業の規模、事業拠点の地理的な分散、対応時間、コストなど、様々な要因に応じて最適な形態が選択されます。ここでは、代表的なサービスデスクの4つの種類・形態について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

| 種類・形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ① ローカルサービスデスク | ユーザーがいる物理的な拠点ごとに設置 | 対面サポートが可能、言語・文化・時差の壁が低い、現場固有の問題に強い | 高コスト、ナレッジや人材の分散、拠点間のサービス品質のばらつき |

| ② 中央サービスデスク | 特定の1か所にサービスデスク機能を集約 | コスト効率が高い、管理・標準化が容易、ナレッジの集約がしやすい | 遠隔地へのサポートが限定的、言語・文化・時差への対応が必要な場合がある |

| ③ バーチャルサービスデスク | 担当者が地理的に分散し、オンラインで協業 | BCP対策に有効、人材確保の柔軟性向上、コスト削減の可能性 | コミュニケーションの難しさ、チームの一体感醸成、高度なツールやインフラが必要 |

| ④ フォロー・ザ・サン | 世界各地の拠点でリレー形式の24時間対応 | 24時間365日のグローバルサポートを実現、高い可用性 | 非常に高コスト、運用の複雑性が極めて高い、高度な連携プロセスが必須 |

① ローカルサービスデスク

ローカルサービスデスクは、ユーザーが働くオフィスや事業所など、物理的に近い場所に設置される形態です。各拠点に専任の担当者またはチームを配置します。

メリット:

最大のメリットは、対面でのサポートが可能な点です。直接ユーザーのPCを操作したり、機器の状態を確認したりできるため、問題解決が迅速に進むことがあります。また、現地の言語や文化、その拠点固有の業務内容やIT環境を深く理解しているため、きめ細やかなサポートを提供できます。ユーザーにとっては、顔の見える安心感があるのも大きな利点です。

デメリット:

一方で、拠点ごとに担当者を配置するため、人件費や設備費がかさみ、コストが高くなる傾向があります。また、各拠点で対応ノウハウが閉じてしまい、ナレッジが組織全体で共有されにくい「サイロ化」が起こりがちです。これにより、拠点間で提供されるサービスの品質にばらつきが生じる可能性もあります。小規模な拠点では、専任担当者を置くこと自体が難しい場合もあります。

② 中央サービスデスク

中央サービスデスクは、複数の拠点からの問い合わせを、特定の一か所に集約して対応する形態です。コールセンターやサポートセンターがこの形態の代表例です。

メリット:

リソースを一か所に集中させるため、規模の経済が働き、コスト効率が非常に高くなります。少人数のスタッフで多くのユーザーをサポートすることが可能です。また、スタッフが一つの場所に集まっているため、情報共有やナレッジの蓄積、業務プロセスの標準化が進めやすく、サービス品質の均一化を図ることができます。管理者の目も行き届きやすく、チーム全体のスキルアップやマネジメントが容易になります。

デメリット:

物理的に離れた拠点へのサポートには限界があります。リモートデスクトップツールなどを用いても解決できないハードウェアの故障などには対応が難しくなります。また、本社と支社、あるいは国内と海外のように、文化や時差、言語が異なるユーザーに対応する場合、そのギャップを埋めるための特別な配慮や体制が必要になります。

③ バーチャルサービスデスク

バーチャルサービスデスクは、特定の物理的なオフィスを持たず、担当者が在宅勤務など地理的に分散した場所からオンラインで連携して業務を行う形態です。クラウドベースのサービスデスクツールやコミュニケーションツールを活用することで実現します。

メリット:

担当者が地理的に分散しているため、地震やパンデミックなどの災害時でも事業を継続しやすく、BCP(事業継続計画)の観点から非常に有効です。また、勤務地の制約がないため、全国あるいは世界中から優秀な人材を確保できる可能性が広がります。オフィスコストの削減にも繋がります。

デメリット:

担当者同士が顔を合わせる機会が少ないため、円滑なコミュニケーションやチームとしての一体感を維持するための工夫が必要になります。ナレッジの共有や業務の進捗管理を徹底するための、高度なツールや厳格なルール設定が不可欠です。また、全担当者が安定したリモートワーク環境を確保する必要があります。

④ フォロー・ザ・サン

フォロー・ザ・サンは、世界中に事業展開するグローバル企業などで採用される、最も高度なサービスデスク形態です。アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、世界各地の異なるタイムゾーンにサービスデスクチームを配置し、24時間365日の切れ目ないサポート体制を構築します。

その名の通り、「太陽を追いかける」ように、ある拠点の業務時間が終了すると、次のタイムゾーンにある拠点が業務を引き継ぎます。例えば、日本のチームが夕方に業務を終えると、ヨーロッパのチームが対応を開始し、次にアメリカのチームへとリレーしていきます。

メリット:

グローバルで事業を展開するユーザーに対して、いつでも母国語や現地の業務時間に対応したサポートを提供できる点が最大のメリットです。これにより、世界中の従業員の生産性を最大限に高めることができます。

デメリット:

構築と維持にかかるコストが非常に高額になります。また、各拠点間でインシデント情報や対応状況をシームレスに引き継ぐための、高度に洗練されたプロセスとツールが必須です。文化や言語、法規制の違いを乗り越えて、グローバルで標準化された高いサービス品質を維持することは、極めて難易度の高い挑戦と言えるでしょう。

サービスデスク導入のメリット

適切なサービスデスクを導入・運用することは、企業に多くの利益をもたらします。それは単にITの問題を解決するだけでなく、組織全体のパフォーマンスを向上させる戦略的な投資となります。ここでは、サービスデスク導入によって得られる具体的なメリットを4つの側面から解説します。

業務効率化と生産性の向上

これはサービスデスク導入による最も直接的で分かりやすいメリットです。

まず、問い合わせ窓口が一元化(SPOC)されることで、ユーザー(従業員)はITに関する問題が発生した際に「どこに、誰に聞けばいいのか」と迷う時間がなくなります。これにより、問題解決までの初動が早まり、業務の停滞時間を大幅に短縮できます。

次に、サービスデスク側では、インシデント管理やサービス要求管理といった体系的なプロセスと専用ツールを用いることで、対応業務が効率化されます。過去の対応履歴やナレッジベースを参照することで、迅速かつ正確な回答が可能になり、一つ一つの問い合わせにかかる時間が短縮されます。

さらに、FAQやマニュアルを整備し、ユーザーの自己解決を促進することで、サービスデスクへの問い合わせ件数そのものを削減できます。これにより、サービスデスクの担当者は、より高度で複雑な問題の解決や、サービスの改善活動といった付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。

これらの効果が組み合わさることで、ITトラブルによるダウンタイムが減少し、従業員一人ひとりが本来の業務に集中できる時間が増え、組織全体の生産性が向上するのです。

顧客満足度・従業員満足度の向上

サービスデスクは、社内ユーザーである従業員だけでなく、社外の顧客を対象とすることもあります。どちらの場合においても、満足度の向上に大きく貢献します。

【従業員満足度(EX)の向上】

快適なIT利用環境は、従業員の働きやすさに直結します。「PCの動作が遅い」「システムが頻繁に落ちる」といったストレスは、日々の業務におけるモチベーションを著しく低下させます。質の高いサービスデスクは、このようなITに関するストレスを迅速に解消し、従業員が気持ちよく働ける環境を提供します。優れた従業員体験(EX)は、従業員のエンゲージメントを高め、離職率の低下や優秀な人材のリテンションにも繋がる重要な経営課題です。サービスデスクは、そのEXを支える基盤となります。

【顧客満足度(CS)の向上】

製品やサービスに関する技術的なサポートを提供するサービスデスクの場合、その対応品質は顧客満足度(CS)やブランドロイヤルティに直接影響します。迅速で丁寧、かつ的確なサポートは、顧客に安心感と信頼感を与え、リピート購入や長期的なファン化を促進します。優れたサポート体験は、製品そのものの価値を高める強力な差別化要因となり得るのです。

ITガバナンスの強化

ITガバナンスとは、企業の事業戦略目標を達成するために、IT活用を適切にコントロールし、リスクを管理するための仕組みのことです。サービスデスクの導入は、このITガバナンスを強化する上で極めて有効です。

ITILに基づいたサービスデスクを運用することで、インシデント管理、問題管理、変更管理といった標準化されたプロセスが組織に導入されます。これにより、「誰が、いつ、何を、どのように対応したか」がすべて記録・可視化され、場当たり的で属人化しがちだったIT運用から脱却できます。

例えば、無秩序なソフトウェアのインストールやIT機器の導入は、セキュリティホールやライセンス違反のリスクを高めます。サービスデスクを正規の窓口とすることで、IT資産の導入から廃棄までを適切に管理(IT資産管理)し、組織としての統制を効かせることができます。

また、すべての変更が変更管理プロセスを通じて評価・承認されることで、安易な変更作業が引き起こす大規模障害のリスクを低減できます。このように、サービスデスクはIT運用に規律と透明性をもたらし、組織全体のセキュリティレベルやコンプライアンス遵守体制を強化する上で中心的な役割を果たすのです。

情報の一元管理とナレッジの蓄積

サービスデスクは、組織におけるIT関連情報の集積地となります。日々の問い合わせ対応を通じて得られる様々な情報や解決策は、単にその場限りで消費されるのではなく、ナレッジベースに体系的に蓄積されていきます。

これにより、個人の頭の中にしかなかった暗黙知が、組織全体で共有・活用できる形式知へと変換されます。この蓄積されたナレッジは、組織にとって非常に価値のある「知的資産」となります。

この知的資産は、以下のような形で組織に貢献します。

- 対応品質の均一化: 担当者の経験年数に関わらず、ナレッジベースを参照することで一定レベルの対応が可能になります。

- 属人化の解消: 特定の担当者が不在でも業務が滞ることがなくなり、退職によるノウハウの流出リスクも低減します。

- 教育コストの削減: 新人担当者がナレッジベースを学習教材として活用することで、独り立ちまでの期間を短縮できます。

- 継続的なサービス改善: 蓄積されたデータを分析することで、頻発する問題やサービスのボトルネックを特定し、改善活動に繋げることができます。

このように、サービスデスクは単なる問い合わせ対応部署ではなく、組織の知識創造と活用のサイクルを回すエンジンとしての役割を担います。

サービスデスク導入のデメリット・課題

サービスデスクの導入は多くのメリットをもたらしますが、その一方で、事前に理解しておくべきデメリットや乗り越えるべき課題も存在します。これらを無視して導入を進めると、期待した効果が得られないばかりか、かえって現場の混乱を招くことにもなりかねません。ここでは、主なデメリットと課題を3点挙げ、その対策について考察します。

導入・運用コストが発生する

サービスデスクを本格的に運用するためには、相応のコストがかかります。これは導入を検討する際に最も現実的なハードルとなるでしょう。

【主なコストの内訳】

- 人件費: サービスデスクを担当するスタッフの給与や教育研修費です。求められるスキルレベルが高いため、相応の人件費が必要になります。24時間対応などを行う場合は、さらに多くの人員が必要となります。

- ツール・システム導入費: インシデント管理やナレッジ管理を効率的に行うためのサービスデスクツール(ITSMツール)のライセンス費用や導入支援費用です。クラウド型(SaaS)であれば月額・年額の利用料、オンプレミス型であればサーバーなどのインフラ構築費用もかかります。

- アウトソーシング費用: 自社でリソースを確保せず、外部の専門企業にサービスデスク業務を委託する場合の費用です。専門性が高い分、コストも高額になる傾向があります。

- その他: 専用の電話回線やPC、オフィススペースなどの設備費も考慮する必要があります。

これらのコストは、特に中小企業にとっては大きな負担となり得ます。そのため、導入前に「なぜサービスデスクが必要なのか」「導入によってどのような効果(コスト削減、生産性向上など)を見込むのか」といったROI(投資対効果)を慎重に算出し、経営層の理解を得ることが不可欠です。スモールスタートで始め、効果を検証しながら段階的に規模を拡大していくアプローチも有効です。

専門知識を持つ人材の確保・育成が難しい

サービスデスクの担当者には、単にPCに詳しいだけでは務まらない、多岐にわたる高度なスキルが求められます。

- 幅広いIT知識: ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ、クラウドサービスなど、自社で利用しているIT全般に関する知識。

- コミュニケーション能力: ユーザーの状況を正確にヒアリングし、専門用語を使わずに分かりやすく説明する能力。

- 問題解決能力: 複雑な事象から原因を特定し、論理的に解決策を導き出す能力。

- ITILに関する理解: ITILのフレームワークに沿ったプロセスを理解し、実践する能力。

このような複数のスキルセットを高いレベルで兼ね備えた人材は、市場でも希少であり、確保するのは容易ではありません。また、自社で育成するにしても、体系的な研修プログラムやOJTの仕組み、キャリアパスの整備などが必要となり、時間とコストがかかります。

この課題への対策としては、採用基準の明確化、継続的な研修制度の構築、スキルマップの作成による計画的な人材育成などが挙げられます。また、すべての担当者がすべてのスキルを持つ必要はなく、チームとしてスキルを補完し合えるような体制を組むことも重要です。

対応が属人化しやすい

「専門知識を持つ人材の確保が難しい」という課題と表裏一体なのが、この「属人化」の問題です。優秀なエース級の担当者に業務が集中し、その人の経験と勘に頼った対応が常態化してしまうケースは少なくありません。

属人化が進行すると、以下のようなリスクが生じます。

- 対応品質のばらつき: エース担当者が対応する場合と、他の担当者が対応する場合とで、解決までの時間や品質に大きな差が出てしまう。

- 業務のブラックボックス化: エース担当者の頭の中にしかノウハウがなく、他のメンバーが育たない。

- 事業継続リスク: その担当者が休暇や退職、異動などで不在になった途端に、サービスデスク全体の機能が著しく低下する。

この課題を克服するためには、個人の能力に依存する体制から、仕組みで品質を担保する体制へと移行することが不可欠です。具体的には、

- ナレッジ管理の徹底: すべての対応履歴と解決策をサービスデスクツールに記録し、検索・再利用しやすい形でナレッジベースを構築する。

- マニュアル・手順書の整備: 定型的な業務は誰でも同じように実施できるよう、詳細なマニュアルや手順書を作成・更新する。

- 情報共有の文化醸成: 定期的なミーティングやチャットツールなどを活用し、チーム内で積極的に情報共有を行う文化を作る。

といった地道な取り組みが求められます。ツールを導入するだけでなく、それを活用して属人化を排除するという強い意志と運用ルールが成功の鍵となります。

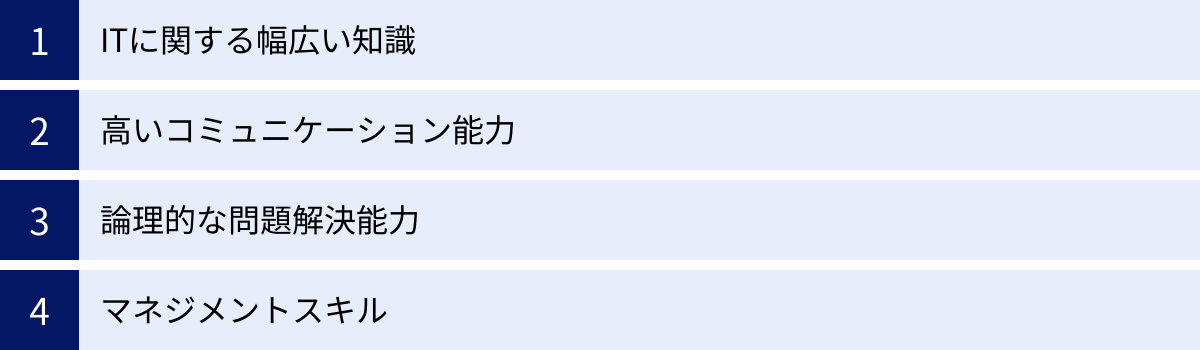

サービスデスク担当者に求められる4つのスキル

サービスデスクは、企業のIT活用の最前線に立つ重要なポジションです。その業務を円滑に遂行するためには、多岐にわたるスキルが求められます。ここでは、サービスデスク担当者、特にチームの中核を担う人材に必要とされる代表的な4つのスキルについて解説します。

① ITに関する幅広い知識

これはサービスデスク担当者にとって最も基本的なスキルです。ユーザーから寄せられる問い合わせは、特定の分野に限定されません。

- ハードウェア: PC、サーバー、プリンター、スマートフォン、ネットワーク機器など

- ソフトウェア: OS(Windows, macOS)、オフィススイート(Microsoft 365, Google Workspace)、業務アプリケーション、SaaSツールなど

- ネットワーク: LAN/WAN、Wi-Fi、VPN、IPアドレス、DNSなど

- セキュリティ: ウイルス対策、不正アクセス、フィッシング詐欺、情報漏洩対策など

- クラウドサービス: IaaS, PaaS, SaaSの基本的な概念や、自社で利用している主要なサービス(AWS, Azure, Microsoft 365など)に関する知識

これらすべての分野で専門家レベルの深い知識を持つ必要はありませんが、ユーザーからの問い合わせ内容を正しく理解し、問題の切り分け(どこに原因がある可能性が高いかを見極めること)ができる程度の、広く浅い知識は最低限必要です。その上で、自身の得意分野を持つことで、チーム内での価値を高めることができます。技術は日々進歩するため、常に最新情報を学び続ける探求心も不可欠です。

② 高いコミュニケーション能力

サービスデスクは、技術職であると同時に、高度な対人スキルが求められるサービス業でもあります。ITに詳しくないユーザー、トラブルに見舞われ混乱しているユーザーなど、様々な状況の相手と円滑に意思疎通を図る能力が極めて重要です。

具体的には、以下のような能力が含まれます。

- 傾聴力: ユーザーが伝えたいことを、先入観を持たずに最後まで注意深く聞く力。曖昧な表現の裏にある本当の問題点を引き出す力。

- 質問力: 問題を特定するために、的確な質問を投げかける力。「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識して状況を整理する。

- 説明力: 技術的な内容を、相手のITリテラシーに合わせて専門用語を避け、比喩などを用いながら分かりやすく説明する力。

- 共感力: ユーザーの困っている状況や焦る気持ちに寄り添い、「お困りですよね」「ご不便をおかけしております」といった共感の姿勢を示すことで、相手に安心感を与える力。

これらのコミュニケーション能力は、ユーザー満足度を左右するだけでなく、問題解決のスピードと正確性にも直結します。

③ 論理的な問題解決能力

サービスデスクに寄せられる問題は、原因がすぐには分からない複雑なものも少なくありません。そのような状況で、勘や経験だけに頼るのではなく、論理的・体系的に問題の原因を突き止め、解決策を導き出す能力が求められます。

この能力は、以下のような思考プロセスで構成されます。

- 現状把握: ユーザーからの情報やシステムのログなどから、何が起きているのかという事実を正確に把握する。

- 問題の切り分け: 考えられる原因をリストアップし、一つずつ検証していくことで、問題の範囲を絞り込んでいく。「ネットワークの問題か、PCの問題か、アプリケーションの問題か」など。

- 仮説立案: 切り分けの結果を基に、最も可能性の高い原因についての仮説を立てる。

- 仮説検証: 仮説を証明するための調査やテストを実施する。

- 根本原因の特定と対策: 検証結果から根本原因を特定し、再発防止策を含めた恒久的な解決策を立案・実行する。

この一連の思考プロセスは「ロジカルシンキング」や「トラブルシューティング」と呼ばれ、質の高いサービスデスク業務を支える根幹となるスキルです。

④ マネジメントスキル

担当者レベルから一歩進んで、チームリーダーやマネージャーの立場になると、個人のスキルだけでなく、チーム全体のアウトプットを最大化するためのマネジメントスキルが必要になります。

主なマネジメントスキルには、以下のようなものが含まれます。

- タスク管理・優先順位付け: 多数の問い合わせの中から、緊急度や影響度を考慮して対応の優先順位を判断し、チームメンバーにタスクを適切に割り振る能力。

- SLA(サービスレベル合意)管理: ユーザーと合意したサービス品質(例:「問い合わせへの一次回答は1時間以内」など)を遵守できているかを常に監視し、目標を達成するためのリソース配分やプロセス改善を行う能力。

- 人材育成: チームメンバーのスキルレベルやキャリアプランを把握し、適切なフィードバックやトレーニングの機会を提供して、チーム全体の能力向上を図る能力。

- レポーティング・分析: サービスデスクの活動実績(問い合わせ件数、解決時間、顧客満足度など)をデータとして集計・分析し、経営層や関連部署に分かりやすく報告する能力。

- 他部署との調整・交渉: 専門チームへのエスカレーションや、システム開発部門への改善要求など、他部署との円滑な連携を構築し、時には組織を代表して交渉を行う能力。

これらのマネジメントスキルを発揮することで、サービスデスクは単なる「対応チーム」から、企業のIT戦略を推進する「戦略的組織」へと進化することができます。

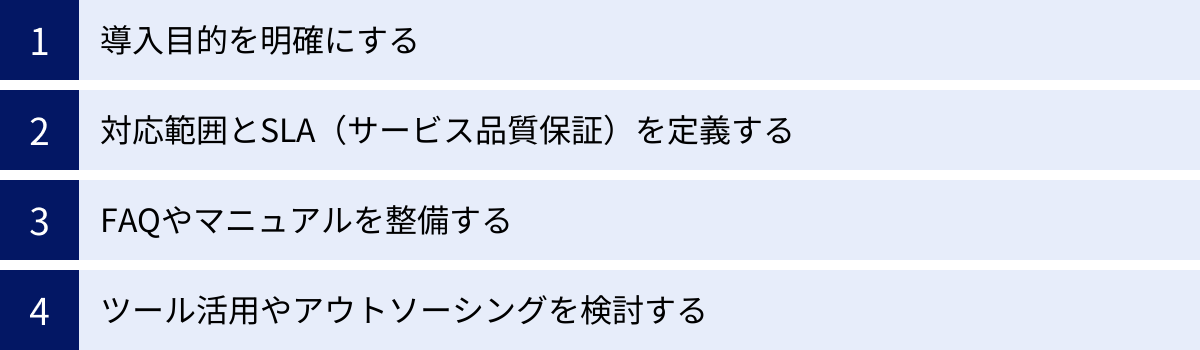

サービスデスク導入を成功させるためのポイント

サービスデスクは、ただ設置すれば自動的に機能するものではありません。その効果を最大限に引き出し、組織に定着させるためには、戦略的かつ計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、サービスデスクの導入を成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

導入目的を明確にする

何よりもまず最初に行うべきことは、「なぜ、我々の組織にサービスデスクが必要なのか?」という導入目的を明確に定義し、関係者全員で共有することです。目的が曖昧なままでは、導入プロジェクトの方向性が定まらず、導入すること自体が目的化してしまいかねません。

目的は、具体的で測定可能なものであることが望ましいです。例えば、以下のようなものが考えられます。

- (例)コスト削減: 「問い合わせ対応にかかる総工数を現状から20%削減する」「IT関連の外部委託コストを年間XXX万円削減する」

- (例)生産性向上: 「インシデント解決までの平均時間を現在のX時間からY時間に短縮し、従業員の業務停止時間を減らす」「従業員のITに関する自己解決率を30%向上させる」

- (例)従業員満足度の向上: 「ITサポートに関する従業員満足度アンケートのスコアを、現在の5段階評価で3.0から4.0に引き上げる」

- (例)ITガバナンス強化: 「管理外のソフトウェア(シャドーIT)の利用を根絶し、IT資産管理台帳の正確性を99%以上に維持する」

このように明確なゴールを設定することで、導入するツールの選定基準や、設計すべき業務プロセス、測定すべきKPIが自ずと明らかになります。また、経営層に対して導入の必要性や投資対効果を説明する際の、強力な根拠にもなります。

対応範囲とSLA(サービス品質保証)を定義する

目的が明確になったら、次に「何を」「どのレベルで」対応するのかを具体的に定義します。これには「対応範囲の定義」と「SLAの定義」の2つの側面があります。

【対応範囲の定義】

サービスデスクが対応する業務のスコープを明確にします。「やること」と「やらないこと」を文書化し、ユーザーにも周知することが重要です。これを怠ると、あらゆる要求がサービスデスクに集中し、本来注力すべき業務が疎かになってしまう「何でも屋」状態に陥ってしまいます。

- 対応するIT資産: 会社支給のPCやスマートフォンは対象だが、私物は対象外、など。

- 対応するアプリケーション: 基幹システムや全社導入のSaaSは対象だが、部署独自で導入したツールは対象外、など。

- 対応する業務内容: インシデント対応とサービス要求は受け付けるが、システムの開発や改修そのものは担当しない、など。

【SLA(Service Level Agreement)の定義】

提供するサービスの品質レベルを、ユーザーとサービスデスクの間で具体的に合意するものです。これはユーザーの過度な期待を抑制し、サービスデスク側にとっても現実的な目標を設定するために不可欠です。

- 対応時間: 平日の9時〜18時など。

- 目標応答時間: 電話はX秒以内、メールはX時間以内に一次応答するなど。

- 目標解決時間: インシデントの優先度(高・中・低)に応じて、それぞれの目標解決時間を設定する(例:高は4時間以内、中は8営業時間以内)。

SLAは、一度設定したら終わりではなく、定期的に実績を評価し、実態に合わせて見直していくことが重要です。

FAQやマニュアルを整備する

サービスデスクの負荷を軽減し、業務を効率化するための最も効果的な施策の一つが、ユーザーの自己解決(セルフサービス)を促進することです。問い合わせの中には、「パスワードを忘れた」「Wi-Fiの接続方法が分からない」といった、頻繁に寄せられる定型的な質問が数多く含まれます。

これらのよくある質問とその回答をまとめた「FAQ(Frequently Asked Questions)」サイトや、各種ツールの使い方を解説したマニュアルを整備し、ユーザーがいつでも参照できる状態にしておくことで、サービスデスクに連絡するまでもない簡単な問題はユーザー自身で解決できるようになります。

FAQやマニュアルを整備する際のポイントは以下の通りです。

- 検索しやすさ: ユーザーが探している情報にすぐにたどり着けるよう、優れた検索機能やカテゴリ分類を設ける。

- 分かりやすさ: 専門用語を避け、スクリーンショットや図を多用して、直感的に理解できるように工夫する。

- 情報の鮮度: システムのアップデートなどに合わせて、常に最新の情報に更新し続ける。古い情報が放置されていると、ユーザーの信頼を失います。

FAQの充実は、サービスデスク担当者がより複雑で付加価値の高い業務に集中するための時間を生み出す、極めて重要な投資と言えます。

ツール活用やアウトソーシングを検討する

現代のサービスデスク運用において、Excelやメールだけでの管理には限界があります。効率的で質の高いサービスを提供するためには、専用のサービスデスクツール(ITSMツール)の活用がほぼ必須と言えるでしょう。

これらのツールは、以下のような機能を提供し、業務を大幅に効率化します。

- チケット管理: すべての問い合わせを一元管理し、対応状況を可視化する。

- ナレッジベース: FAQや対応履歴を蓄積・共有する。

- 自動化: 定型的な要求(パスワードリセットなど)を自動で処理するワークフローを組む。

- レポート機能: SLAの遵守率や問い合わせの傾向などを自動で集計・分析する。

また、自社で専門知識を持つ人材を確保・育成することが難しい場合や、コア業務にリソースを集中させたい場合には、サービスデスク業務そのものを外部の専門企業に委託する「アウトソーシング」も有効な選択肢です。アウトソーシングを利用することで、専門的なノウハウや確立されたプロセスを迅速に導入できるメリットがあります。

自社の状況や目的に合わせて、ツール活用とアウトソーシングを適切に組み合わせることが、導入成功の鍵となります。

おすすめのサービスデスクツール3選

サービスデスクの運用を成功させるためには、適切なツールの選定が不可欠です。ここでは、世界的に広く利用されており、機能性や信頼性に定評のある代表的なサービスデスクツール(ITSMツール)を3つ紹介します。それぞれのツールに特徴があるため、自社の目的や規模、既存のシステム環境に合わせて比較検討することをおすすめします。

| ツール名 | 主な特徴 | 特に適した環境・ニーズ |

|---|---|---|

| Zendesk | 直感的で使いやすいUI、柔軟なカスタマイズ性、強力な顧客体験(CX)機能 | 顧客サポートと社内ITサポートの両方を一つのプラットフォームで実現したい企業、使いやすさと迅速な導入を重視する組織 |

| Jira Service Management | 開発ツールJira Softwareとのシームレスな連携、DevOpsやアジャイルとの高い親和性 | 開発部門との連携が頻繁なIT部門、インシデントを迅速に開発チームに繋げ、根本解決を目指す組織 |

| Freshservice | AI(Freddy AI)を活用した強力な自動化・予測機能、モダンなUI、導入のしやすさ | 最新技術を用いて業務の自動化・効率化を積極的に推進したい組織、IT資産管理(ITAM)も含めて包括的に管理したい企業 |

① Zendesk

Zendeskは、元々顧客サポート(カスタマーサービス)の分野で高い評価を得ているプラットフォームですが、その強力な機能を社内向けのITサービスデスクとしても活用できる「Zendesk for Employee Experience」を提供しています。

主な特徴・機能:

- 直感的なインターフェース: エージェント(担当者)とエンドユーザー(従業員)の双方が、トレーニングをほとんど必要とせずに使える、洗練されたインターフェースが最大の魅力です。これにより、導入後の定着がスムーズに進みます。

- オムニチャネル対応: メール、チャット、電話、Webフォーム、SlackやMicrosoft Teamsといったビジネスチャットなど、従業員が使い慣れた様々なチャネルからの問い合わせを一元管理できます。

- 強力なナレッジベース: FAQや社内規定などを管理するヘルプセンターを簡単に構築できます。AIを活用して、ユーザーの質問に関連する記事を自動でサジェストする機能もあり、自己解決を強力に促進します。

- AIチャットボット: 定型的な質問に24時間365日自動で応答するチャットボットを構築し、担当者の負荷を軽減できます。

Zendeskが特に適しているのは、従業員満足度(EX)の向上を重視し、使いやすさを最優先に考える企業です。また、顧客向けサポートと社内向けサポートの基盤を統一したいと考えている企業にも最適な選択肢となります。

(参照:Zendesk公式サイト)

② Jira Service Management

Jira Service Managementは、アジャイル開発ツールとしてデファクトスタンダードとなっているJira Softwareを開発するAtlassian社が提供するITSMツールです。

主な特徴・機能:

- 開発チームとのシームレスな連携: IT部門(運用)と開発部門が同じプラットフォーム上で連携できることが最大の強みです。サービスデスクで受け付けたインシデントやバグ報告を、ワンクリックで開発チームのバックログ(Jira Softwareの課題)に変換できます。これにより、DevOpsの文化に不可欠な、部門間の迅速なコラボレーションが実現します。

- ITIL認定のプロセス: インシデント管理、問題管理、変更管理、サービス要求管理といったITILの主要なプロセスに準拠した機能が標準で搭載されており、本格的なITSMを実践できます。

- 豊富な連携機能: Atlassianが提供するナレッジ管理ツール「Confluence」とネイティブに連携し、強力なナレッジベースを構築できます。また、マーケットプレイスには数千ものアプリが公開されており、様々なツールと連携して機能を拡張できます。

Jira Service Managementは、特にソフトウェア開発を内製している企業や、DevOpsを推進している企業のIT部門にとって、非常に強力なツールとなります。インシデントの根本原因がソフトウェアのバグにある場合に、その解決までのプロセスを劇的にスピードアップさせることが可能です。

(参照:Atlassian公式サイト)

③ Freshservice

Freshserviceは、Freshworks社が提供する、直感的でモダンなインターフェースを持つクラウドベースのITSMツールです。特にAIを活用した機能に力を入れているのが特徴です。

主な特徴・機能:

- AI機能「Freddy AI」: 蓄積されたチケットデータを分析し、インシデントの自動分類や優先順位付け、適切な担当者の割り当てなどをAIが支援します。また、将来発生しうる重大な問題を予測する機能など、プロアクティブな問題管理をサポートします。

- 包括的なIT管理機能: ITSMの主要機能に加えて、IT資産管理(ITAM)機能も標準で搭載しています。社内のPCやソフトウェアライセンスなどを一元的に管理し、棚卸しやコスト管理を効率化できます。

- ノーコード/ローコードでの自動化: 「ドラッグ&ドロップ」の簡単な操作で、サービス要求の承認プロセスなどの定型的なワークフローを自動化できます。これにより、IT担当者でないスタッフでも業務の効率化を推進できます。

Freshserviceは、AIなどの最新技術を活用して、サービスデスク業務の抜本的な効率化・自動化を目指す先進的な企業に適しています。導入や設定が比較的容易であるため、専任のIT管理者が少ない中堅・中小企業でも導入しやすいというメリットもあります。

(参照:Freshworks公式サイト)