現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は企業規模を問わず重要な経営課題となっています。その中核を担うテクノロジーが「クラウドコンピューティング」です。本記事では、数あるクラウドサービスの中でも、特に多くの企業から支持を集めるMicrosoft Azure(マイクロソフト アジュール)について、その基本概念から具体的な活用方法、料金体系、学習方法に至るまで、網羅的に解説します。

Azureは単なるデータ保存場所やサーバーの代替ではありません。AI、IoT、ビッグデータ分析といった最先端のテクノロジーを手軽に利用できるプラットフォームであり、ビジネスの可能性を大きく広げる力を持っています。しかし、その多機能さゆえに「何から学べば良いかわからない」「自社にどう活用できるのかイメージが湧かない」と感じる方も少なくありません。

この記事を最後まで読めば、Microsoft Azureがどのようなサービスで、何が実現できるのか、そして自社のビジネスにどう活かせるのかを具体的に理解できるようになります。Azureの導入を検討している情報システム担当者から、クラウド技術の基礎を学びたいエンジニア、さらには自社のDXを推進したい経営者まで、幅広い方々に役立つ情報を提供します。

目次

Microsoft Azure(マイクロソフト アジュール)とは

Microsoft Azureは、多くの可能性を秘めたクラウドプラットフォームですが、その全体像を掴むためには、まず基本的な概念を理解することが重要です。ここでは、「クラウドコンピューティングとは何か」という基本から、Azureが提供するサービスモデルまでを分かりやすく解説します。

クラウドコンピューティングサービスの一種

Microsoft Azureは、一言で表すとMicrosoftが提供するクラウドコンピューティングサービスです。では、そもそも「クラウドコンピューティング」とは何でしょうか。

従来、企業が自社のシステム(Webサイト、業務アプリケーション、データベースなど)を動かすためには、社内に物理的なサーバーやネットワーク機器を設置し、管理・運用する必要がありました。これを「オンプレミス」と呼びます。オンプレミス環境では、機器の購入費用や設置スペース、電気代、そして運用管理を行う専門の人員といったコストがかかります。また、ビジネスの急な拡大に合わせてサーバーの性能を増強(スケールアップ)したり、台数を増やしたり(スケールアウト)するには、時間と手間がかかるという課題がありました。

一方、クラウドコンピューティングは、サーバーやストレージ、ネットワーク、ソフトウェアといったITリソースを、インターネット経由で必要な時に必要な分だけ利用する仕組みです。利用者は物理的な機器を自社で保有・管理する必要がなく、サービス提供者(クラウドベンダー)が管理する巨大なデータセンターにあるリソースを、いわば「レンタル」する形で利用します。この「雲(クラウド)の向こう側にあるコンピューターを利用する」というイメージから、クラウドコンピューティングと呼ばれています。

Azureは、このクラウドコンピューティングを実現するためのプラットフォームであり、Amazon Web Services (AWS)やGoogle Cloud (GCP)と並ぶ、世界三大パブリッククラウドの一つとして知られています。利用者はAzureを利用することで、自社でサーバーを持つことなく、数クリックで高性能な仮想サーバーを構築したり、最新のAI機能を利用したアプリケーションを開発したりできます。物理的な制約から解放され、迅速かつ柔軟にITリソースを調達できることが、クラウドコンピューティング、そしてAzureの最大の特長です。

Microsoftが提供するサービスの総称

「Azure」という言葉を聞くと、単一のサービスをイメージするかもしれませんが、実際にはそうではありません。Azureは、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、AI・機械学習、IoTなど、200を超える多種多様なサービスの集合体です。

これは、例えるなら巨大な「ITサービスのデパート」のようなものです。デパートには食料品売り場、衣料品売り場、家電売り場など、様々な専門店が集まっています。利用者は自分の目的に合わせて必要な売り場に行き、好きな商品を選んで購入します。

Azureも同様に、ユーザーは「仮想サーバーを立てたい」「データを安全に保管したい」「AIで画像認識をしたい」といった自らの目的に応じて、数多くのサービスの中から最適なものを選択し、組み合わせて利用します。

| サービスカテゴリ | 具体的なサービス例 |

|---|---|

| コンピューティング | 仮想サーバー、コンテナ、サーバーレス環境の実行 |

| ストレージ | ファイル、オブジェクト、ディスクなどのデータ保管 |

| ネットワーク | 仮想ネットワークの構築、負荷分散、DNS管理 |

| データベース | リレーショナルデータベース、NoSQLデータベースの提供 |

| AI + 機械学習 | 画像認識、音声合成、機械学習モデルの構築・実行 |

| 分析 | ビッグデータの収集、処理、分析、可視化 |

| IoT (Internet of Things) | デバイスの接続、データ収集、管理 |

| ID管理 | ユーザー認証、アクセス制御 |

| DevOps | アプリケーションの計画、開発、デリバリー、運用 |

このように多岐にわたるサービスが統合されたプラットフォームであることが、Azureの大きな強みです。そして、これらのサービスはすべて、WindowsやOfficeといった製品で長年の実績を持つMicrosoftによって開発・提供されています。この事実は、特にエンタープライズ領域において、高い信頼性と安心感につながっています。

3つのサービスモデル(IaaS・PaaS・SaaS)

クラウドサービスは、提供されるリソースの範囲や利用者の管理責任の度合いによって、大きく3つのモデルに分類されます。Azureはこれらすべてのモデルを提供しており、ユーザーは要件に応じて最適なものを選択できます。

| サービスモデル | 概要 | Azureでの具体例 | 利用者の管理範囲 |

|---|---|---|---|

| IaaS (Infrastructure as a Service) | サーバーやストレージ、ネットワークといったITインフラをインターネット経由で提供するモデル。「イアース」または「アイアース」と読む。 | Azure Virtual Machines, Azure Storage | OS、ミドルウェア、アプリケーション、データ |

| PaaS (Platform as a Service) | アプリケーションの開発・実行環境(プラットフォーム)を提供するモデル。「パース」と読む。 | Azure App Service, Azure SQL Database | アプリケーション、データ |

| SaaS (Software as a Service) | ソフトウェアをインターネット経由で提供するモデル。「サース」または「サーズ」と読む。 | Microsoft 365, Dynamics 365 | サービスの設定のみ(ほぼ管理不要) |

① IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaSは、クラウド上に仮想的なサーバーやストレージ、ネットワークといった「インフラ」を提供するサービスです。例えるなら、「土地と建物の骨組み(インフラ)だけを借りる」イメージです。内装(OSやミドルウェアのインストール)や家具の配置(アプリケーションの開発・配置)は、利用者自身が自由に行えます。

オンプレミス環境に最も近く、既存のシステムをクラウドへ移行(リフト&シフト)する際に利用されることが多いモデルです。自由度が高い反面、OSのセキュリティパッチ適用やミドルウェアの管理など、利用者が責任を持つ範囲が広いという特徴があります。

② PaaS (Platform as a Service)

PaaSは、IaaSのインフラ層に加えて、OSやミドルウェア(データベース管理システム、Webサーバーなど)までをクラウドベンダーが管理し、アプリケーションを開発・実行するための「プラットフォーム」を提供するサービスです。例えるなら、「キッチンやガスコンロが備え付けられた部屋を借りる」イメージです。利用者は料理(アプリケーション開発)そのものに集中できます。

開発者はサーバーのOSやパッチ管理などを気にする必要がなくなり、本来の目的であるアプリケーション開発に専念できるため、開発効率が大幅に向上します。

③ SaaS (Software as a Service)

SaaSは、インフラからアプリケーションまで、すべてが完成した「ソフトウェア」をサービスとして提供するモデルです。利用者はソフトウェアをインストールする必要がなく、Webブラウザや専用アプリを通じてすぐに利用を開始できます。GmailやSalesforce、そしてMicrosoft 365などが代表的なSaaSです。

利用者はソフトウェアの管理・運用について一切気にする必要がなく、手軽に利用できるのが最大のメリットです。Azureの文脈では、Microsoft 365などがSaaSに該当しますが、Azureプラットフォーム自体は主にIaaSとPaaSを提供していると理解すると分かりやすいでしょう。

Azureは、このIaaSとPaaSの両方を高いレベルで提供しているため、「既存のサーバーをそのまま移行したい」というニーズから、「最新の環境でクラウドネイティブなアプリを高速開発したい」というニーズまで、幅広い要件に柔軟に対応できる強力なプラットフォームなのです。

Microsoft Azureでできること20選

Microsoft Azureが200以上のサービスからなる巨大なプラットフォームであることは前述の通りです。ここでは、その中でも特に代表的で、多くのビジネスシーンで活用されている20の機能やサービスをピックアップし、「Azureで何ができるのか」を具体的に紹介します。

① 仮想サーバーの構築 (Virtual Machines)

Azure Virtual Machines (VM) は、Azureの中核をなすIaaSサービスです。これを利用することで、クラウド上にWindowsやLinuxの仮想的なサーバーを数分で作成できます。CPUのコア数、メモリ容量、ストレージの種類やサイズなどを自由に選択でき、ビジネスの要求に応じて柔軟にスペックを変更することも可能です。オンプレミスで運用していた物理サーバーをクラウドへ移行する際の最も一般的な選択肢であり、Webサーバー、アプリケーションサーバー、データベースサーバーなど、あらゆる用途に利用できます。

② WebサイトやWebアプリの公開 (App Service)

Azure App Serviceは、WebアプリケーションやWeb APIを簡単に構築、デプロイ、スケーリングできるPaaSです。Webサーバーの構築やOSの管理といったインフラ面の作業をAzureに任せられるため、開発者はコードを書くことに集中できます。.NET, Java, Node.js, Python, PHPなど、多様なプログラミング言語に対応しています。また、アクセスの増減に応じて自動でサーバーの台数を調整する「自動スケール」機能や、GitHubと連携したCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)も容易に実現できます。

③ データの保管と管理 (Storage)

Azure Storageは、スケーラビリティと安全性に優れたクラウドストレージサービスです。用途に応じて複数のストレージタイプが用意されています。

- Blob Storage: 画像や動画、ログファイルなど、非構造化データ(オブジェクト)の保管に最適。

- File Storage: オンプレミスのファイルサーバーのように利用できる共有ファイルストレージ。

- Disk Storage: Azure VMにアタッチして使用する高性能なブロックストレージ。

- Table Storage: スキーマレスな構造化データを扱うNoSQLストア。

大量のデータを低コストかつ安全に保管するための基盤となります。

④ データベースの利用 (Azure SQL Database, Cosmos DB)

Azureは、様々な要件に対応するマネージドデータベースサービスを提供しています。

- Azure SQL Database: Microsoft SQL ServerをベースとしたPaaS型のリレーショナルデータベースサービスです。サーバーの管理やパッチ適用、バックアップなどをAzureが自動で行うため、運用負荷を大幅に削減できます。

- Azure Cosmos DB: 全世界に分散可能な、マルチモデル対応のNoSQLデータベースです。ミリ秒単位の応答時間と99.999%の可用性が保証されており、グローバル規模で展開するモダンアプリケーションに最適です。

⑤ ビッグデータの分析 (Synapse Analytics)

Azure Synapse Analyticsは、データウェアハウスとビッグデータ分析を統合した分析プラットフォームです。企業内に散在する様々なデータ(業務システムのデータ、Webのアクセスログ、IoTデバイスのセンサーデータなど)を一元的に集約し、高速に分析・可視化できます。データに基づいた意思決定(データドリブン経営)を支援するための強力なツールです。

⑥ AI・機械学習機能の活用 (Azure AI)

Azureは、Azure AIというブランド名で、開発者がアプリケーションにAI機能を簡単に組み込むためのサービス群を提供しています。

- Azure OpenAI Service: GPT-4などの大規模言語モデルをAPI経由で利用できます。

- Azure AI Vision: 画像から物体や文字を認識します。

- Azure AI Speech: 音声をテキストに変換したり、テキストを自然な音声で読み上げたりします。

これらの既製のAIモデルを利用することで、専門知識がなくても高度なAIアプリケーションを迅速に開発できます。また、独自の機械学習モデルを構築・管理するためのAzure Machine Learningも提供されています。

⑦ IoTデバイスの接続と管理 (Azure IoT Hub)

Azure IoT Hubは、数百万台規模のIoTデバイスとクラウドを双方向で安全に接続・管理するためのサービスです。工場内のセンサー、スマート家電、コネクテッドカーなど、様々なデバイスから送信される大量のデータをリアルタイムで収集・処理し、遠隔でのデバイス監視や制御を実現します。IoTソリューションを構築するための中心的な役割を担います。

⑧ バックアップと災害復旧 (Azure Backup)

Azure Backupは、オンプレミスのサーバーやAzure上のVM、データベースなどをAzureにバックアップするためのサービスです。ランサムウェア攻撃やシステム障害、自然災害といった不測の事態に備え、重要なデータを安全に保護します。また、Azure Site Recoveryと組み合わせることで、システム全体を別のリージョン(地域)に複製し、大規模災害時にも事業を継続するための災害復旧(DR)サイトを安価に構築できます。

⑨ ID管理とアクセス制御 (Microsoft Entra ID)

Microsoft Entra ID(旧Azure Active Directory)は、クラウドベースのID・アクセス管理サービスです。AzureやMicrosoft 365はもちろん、数千のSaaSアプリケーションへのシングルサインオン(SSO)を実現し、ユーザーの利便性を向上させます。また、多要素認証(MFA)や条件付きアクセスポリシーを設定することで、不正アクセスを防ぎ、セキュリティを強化します。ゼロトラストセキュリティを実現するための基盤となる重要なサービスです。

⑩ 仮想ネットワークの構築 (Virtual Network)

Azure Virtual Network (VNet) は、Azure上に論理的に分離されたプライベートなネットワーク空間を構築するサービスです。IPアドレスの範囲やサブネット、ルーティング、ネットワークセキュリティグループなどを自由に構成でき、オンプレミスのネットワーク環境をクラウド上に再現できます。また、VPN GatewayやExpressRouteを利用して、オンプレミス環境とAzureを安全に接続することも可能です。

⑪ コンテナアプリケーションの実行 (Azure Kubernetes Service)

Azure Kubernetes Service (AKS) は、コンテナオーケストレーションツールのデファクトスタンダードであるKubernetesをマネージドサービスとして提供します。コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、スケーリング、管理を自動化し、開発・運用効率を大幅に向上させます。マイクロサービスアーキテクチャを採用するモダンなアプリケーション開発において、中心的な役割を果たします。

⑫ サーバーレス環境の構築 (Azure Functions)

Azure Functionsは、サーバーの管理を一切意識することなく、コードの実行に集中できるサーバーレスコンピューティングサービス(FaaS)です。特定のイベント(HTTPリクエスト、新しいファイルのアップロード、タイマーなど)をトリガーとしてコードが実行され、実行された時間とリソースに対してのみ課金されます。インフラコストを最適化し、イベント駆動型のアーキテクチャを容易に実現できます。

⑬ 開発・テスト環境の構築 (DevTest Labs)

Azure DevTest Labsは、開発チームやテストチームが必要とする環境を、迅速かつコストを管理しながら作成するためのサービスです。事前に構成されたテンプレートを利用して環境を素早くプロビジョニングしたり、仮想マシンの自動シャットダウンポリシーを設定して無駄なコストを削減したりできます。開発サイクルの高速化とコスト管理を両立させるのに役立ちます。

⑭ DevOpsの実現 (Azure DevOps)

Azure DevOpsは、ソフトウェア開発のライフサイクル全体(計画、開発、デリバリー、運用)を支援する一連のサービス群です。

- Azure Boards: アジャイルなプロジェクト管理。

- Azure Repos: Gitベースのソースコード管理。

- Azure Pipelines: CI/CDパイプラインの構築と自動化。

- Azure Test Plans: テスト計画と実行管理。

- Azure Artifacts: パッケージ管理。

これらのツールを統合的に利用することで、高品質なソフトウェアを迅速かつ継続的に市場に提供するDevOpsの文化とプラクティスを実現します。

⑮ ハイブリッドクラウドの実現 (Azure Arc)

Azure Arcは、Azureの管理機能やサービスを、オンプレミス環境や他のクラウド(AWS, GCPなど)にまで拡張するためのサービスです。これにより、データセンター内のWindows/LinuxサーバーやKubernetesクラスターを、あたかもAzure上のリソースであるかのようにAzure Portalから一元的に管理・監視できます。多様な環境が混在するハイブリッド・マルチクラウド環境の運用をシンプルにする画期的なソリューションです。

⑯ モバイルアプリのバックエンド開発 (Mobile Apps)

Azure App Serviceの機能の一つであるMobile Appsは、モバイルアプリケーションのバックエンド開発を容易にするための機能を提供します。ユーザー認証、プッシュ通知、オフラインデータ同期といった、モバイルアプリに共通して必要となる機能を簡単に実装できます。開発者はフロントエンドの開発に集中でき、市場投入までの時間を短縮できます。

⑰ メディアのストリーミング配信 (Media Services)

Azure Media Servicesは、高品質なビデオやオーディオを、あらゆるデバイスに向けてオンデマンドまたはライブでストリーミング配信するためのプラットフォームです。エンコード、コンテンツ保護(DRM)、ストリーミング、分析といった一連のワークフローを提供します。オンライン学習プラットフォームや企業のビデオ配信、ライブイベント中継など、様々なシーンで活用されています。

⑱ ゲーム開発プラットフォームの利用 (Azure for Gaming)

Azureは、ゲーム開発と運用を支援するための包括的なクラウドサービスを提供しています。マルチプレイヤーゲームのサーバーホスティング、プレイヤーデータの分析、AIを活用したゲーム体験の向上、DevOpsによる開発の高速化など、グローバル規模のゲームを支えるための強力なバックエンドを構築できます。Xbox Game Studiosの多くのタイトルもAzure上で稼働しています。

⑲ ブロックチェーンサービスの利用 (Azure Blockchain Service)

Azure Blockchain Serviceは、かつて提供されていたマネージドなブロックチェーンネットワークを構築するためのサービスでしたが、2021年9月10日に廃止されました。Microsoftは現在、代替としてConsenSys Quorum Blockchain Serviceやその他のサードパーティソリューションをAzure Marketplaceで提供することを推奨しています。ブロックチェーン技術を利用したい場合は、これらの代替サービスを検討する必要があります。

⑳ 仮想デスクトップの利用 (Azure Virtual Desktop)

Azure Virtual Desktop (AVD) は、クラウド上でWindows 10/11のデスクトップ環境やアプリケーションを実行し、ユーザーに配信するDaaS (Desktop as a Service) です。ユーザーは場所やデバイスを問わず、セキュアな仮想デスクトップ環境にアクセスできます。テレワークの推進、セキュリティ強化、BYOD(私物端末の業務利用)の実現などに貢献します。特に、複数ユーザーが同時に利用できるWindows 10/11マルチセッションはAVD独自の大きな利点です。

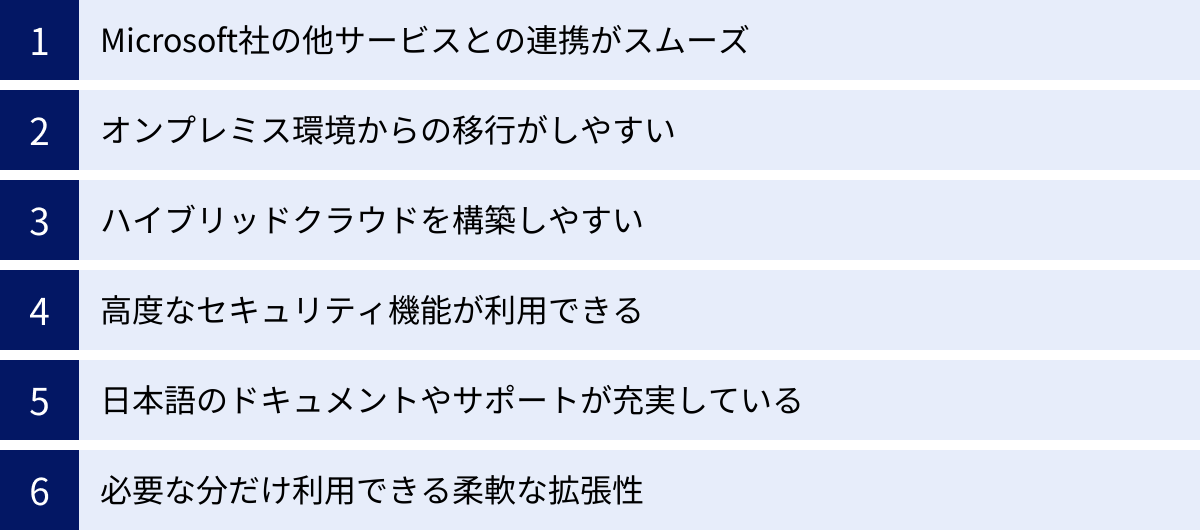

Microsoft Azureを導入するメリット

Microsoft Azureは、単に多機能であるだけでなく、ビジネスに多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、Azureを導入することで得られる主要な利点を6つの側面から詳しく解説します。

Microsoft社の他サービスとの連携がスムーズ

Azureを導入する最大のメリットの一つは、多くの企業で既に利用されているMicrosoft社の他サービスとの圧倒的な親和性の高さです。

例えば、日常業務で使われるWord、Excel、PowerPoint、Teamsなどを含むMicrosoft 365や、営業支援(SFA)・顧客管理(CRM)ツールのDynamics 365、ローコード・ノーコードで業務アプリを開発できるPower Platformなどと、Azureはシームレスに連携できます。

この連携の中心的な役割を果たすのが、ID管理サービスであるMicrosoft Entra IDです。多くの企業では、オンプレミスのActive Directoryで社員のIDを管理していますが、これをMicrosoft Entra IDと同期させることで、社員は一度のサインインで、社内システムからMicrosoft 365、そしてAzure上のアプリケーションまで、あらゆるサービスにアクセスできるシングルサインオン(SSO)環境を構築できます。これにより、ユーザーの利便性が向上するだけでなく、IT管理者はID管理を一元化でき、セキュリティポリシーの適用も容易になります。

また、Power Automate(Power Platformの一機能)を使って「特定のメールがOutlookに届いたら、Azure Functionsを起動して自動処理を行う」といった業務プロセスの自動化や、Power BIでAzure SQL Databaseのデータを可視化・分析するといったことも簡単に行えます。このように、既存のMicrosoft製品への投資を最大限に活かし、業務全体の生産性を向上させられる点が、Azureならではの強力なアドバンテージです。

オンプレミス環境からの移行がしやすい

多くの企業、特に歴史のある大企業では、長年運用してきたオンプレミスのシステム資産を抱えています。これらのシステムをクラウドへ移行する「クラウドシフト」は、DX推進における重要なステップですが、移行には技術的なハードルやコストが伴います。

Azureは、このオンプレミスからの移行を強力に支援するツールとサービスが充実しています。特に、Windows ServerやSQL ServerといったMicrosoft製品で構築されたシステムを運用している企業にとって、Azureは非常に移行しやすいクラウドです。

- Azure Migrate: オンプレミス環境のサーバー、アプリケーション、データベースを評価し、Azureへの移行計画の策定から実際の移行までを支援する統合プラットフォームです。移行の実現可能性を評価し、コストを見積もり、最適な移行方法を提案してくれます。

- Azure Site Recovery: 仮想マシンや物理サーバーをAzureにレプリケート(複製)し、最小限のダウンタイムで移行を実行できます。これは災害復旧(DR)目的でも利用される強力なツールです。

さらに、「Azureハイブリッド特典」というライセンス特典を利用すれば、オンプレミスで利用しているWindows ServerやSQL Serverのソフトウェアアシュアランス付きライセンスをAzureに持ち込むことができ、仮想マシンの利用料金を大幅に削減できます。このように、技術面とコスト面の両方でオンプレミスからの移行を後押しする仕組みが整っている点は、他のクラウドにはない大きなメリットです。

ハイブリッドクラウドを構築しやすい

すべてのシステムを一度にクラウドへ移行するのは現実的ではない場合や、セキュリティポリシーや法規制の要件で、特定のデータをオンプレミス環境に残しておく必要がある場合も少なくありません。このようなケースでは、オンプレミスとパブリッククラウドを連携させて一体的に利用する「ハイブリッドクラウド」が有効な選択肢となります。

Microsoftは、長年のオンプレミス市場での経験から、このハイブリッドクラウドの重要性を深く理解しており、Azureはハイブリッドクラウドの構築と運用を容易にするための機能に非常に力を入れています。

その代表的なサービスがAzure Arcです。Azure Arcを利用すると、オンプレミスのデータセンターや、さらにはAWSやGCPといった他のクラウド上にあるサーバーやKubernetesクラスター、データベースを、Azureの管理プレーン(Azure PortalやAPI)から一元的に管理できます。これにより、場所を問わず、すべてのITリソースに対して統一されたガバナンス、セキュリティポリシー、監視を適用できます。

また、Azure Stackというソリューションを使えば、Azureのサービスを自社のデータセンター内で実行することも可能です。これにより、クラウドの俊敏性やスケーラビリティといったメリットを、オンプレミス環境でも享受できます。このように、オンプレミスとクラウドをシームレスにつなぎ、最適な場所でワークロードを実行できる柔軟性は、Azureの大きな強みです。

高度なセキュリティ機能が利用できる

クラウドを利用する上で、セキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。Microsoftは、このセキュリティに対して莫大な投資を行っており、Azureは非常に高度で多層的なセキュリティ機能を提供しています。

Microsoftは、年間10億ドル以上をサイバーセキュリティの研究開発に投資し、数千人規模のセキュリティ専門家を擁していると公言しています。(参照:Microsoft Security)このスケールでの投資は、個々の企業では到底不可能です。Azureを利用することで、こうした世界トップクラスのセキュリティ専門知識とテクノロジーの恩恵を受けられます。

具体的なサービスとしては、以下のようなものがあります。

- Microsoft Defender for Cloud: Azure、オンプレミス、マルチクラウド環境全体のセキュリティ状態を評価し、脆弱性を特定して修正の推奨事項を提示する統合的なセキュリティポスチャ管理(CSPM)およびクラウドワークロード保護(CWP)ソリューションです。

- Microsoft Sentinel: クラウドネイティブなSIEM(セキュリティ情報イベント管理)およびSOAR(セキュリティオーケストレーション自動応答)ソリューションです。組織全体のログデータを収集・分析し、AIを活用して脅威をインテリジェントに検出し、迅速に対応します。

- Microsoft Entra ID: 前述の通り、多要素認証(MFA)や条件付きアクセスポリシーにより、IDベースのセキュリティを強化します。

また、Azureは世界各国の90以上のコンプライアンス認証(ISO 27001、SOC 1/2/3、PCI DSSなど)を取得しており、金融、医療、政府機関など、特に厳しいセキュリティ要件が求められる業界でも安心して利用できます。

日本語のドキュメントやサポートが充実している

新しいテクノロジーを導入・学習する際、言語の壁は大きな障壁となり得ます。その点、Azureは日本市場に非常に力を入れており、日本語での情報入手やサポートが受けやすい環境が整っています。

- 日本語ドキュメント: 公式の技術文書やチュートリアル、クイックスタートガイドの多くが、高品質な日本語に翻訳されています。これにより、日本のエンジニアはスムーズに技術を習得できます。

- Microsoft Learn: Microsoftが提供する無料のオンライン学習プラットフォーム「Microsoft Learn」も、そのほとんどのコンテンツが日本語化されており、体系的にAzureのスキルを身につけることが可能です。

- 国内データセンター: Azureは、東日本と西日本の2箇所に大規模なデータセンター(リージョン)を設置しています。これにより、データを国内に保管したいというコンプライアンス要件を満たせるだけでなく、国内ユーザーは低遅延でサービスを利用できます。

- 日本語サポート: 有料のサポートプランに加入すれば、日本のビジネスアワー内に日本語で技術的な問い合わせが可能です。

このような手厚い日本語対応は、特に海外のクラウドサービスに不慣れな企業やエンジニアにとって、導入のハードルを大きく下げてくれる心強いメリットと言えるでしょう。

必要な分だけ利用できる柔軟な拡張性

これはAzureに限らずクラウドサービス全般に言えるメリットですが、ビジネスの成長や需要の変動に応じて、ITリソースを柔軟に拡張・縮小できる(スケーラビリティ)点は、オンプレミスにはない大きな利点です。

例えば、ECサイトで大規模なセールを実施する際、アクセスが一時的に普段の数十倍に急増することがあります。オンプレミス環境では、このピーク時のアクセスを捌くために、あらかじめ大量のサーバーを用意しておく必要があり、セール期間外はそのリソースが無駄になってしまいます。

一方、Azureでは、Azure Virtual Machine Scale SetsやAzure App Serviceの自動スケール機能を使うことで、トラフィックの増加を検知して自動的にサーバーの台数を増やし、トラフィックが減少すれば自動的に台数を減らすといった運用が可能です。これにより、機会損失を防ぎつつ、コストを常に最適化できます。

このスケーラビリティは、ビジネスの成長に合わせてシステムを拡張していく際にも有効です。最初は小規模な構成でスタートし、ユーザー数やデータ量の増加に合わせて、CPUやメモリ、ストレージを数クリックで増強できます。このような俊敏性と柔軟性は、変化の速い現代のビジネス環境において不可欠な要素であり、Azureを導入する大きな動機となります。

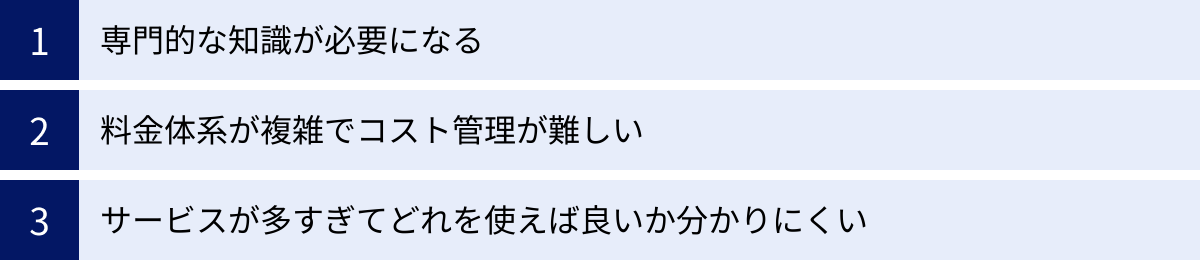

Microsoft Azureを導入する際のデメリット・注意点

Azureは非常に強力で多くのメリットを持つプラットフォームですが、導入・運用にあたってはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、Azureをより効果的に活用し、予期せぬトラブルを避けることができます。

専門的な知識が必要になる

Azureが提供するサービスは200種類を超え、それぞれが高度な機能を持っています。これらのサービスを適切に組み合わせて、セキュアでコスト効率の良いシステムを設計・構築・運用するには、クラウドコンピューティング全般に関する知識に加え、Azureの各サービス仕様やアーキテクチャに関する専門的なスキルが求められます。

例えば、単純に仮想マシンを1台立てるだけであっても、適切なVMのサイズはどれか、ストレージはStandard HDD、Standard SSD、Premium SSDのどれを選ぶべきか、ネットワークセキュリティグループでどのポートを開けるべきか、バックアップはどう設定するかなど、考慮すべき点は多岐にわたります。

知識が不十分なまま利用を開始してしまうと、

- オーバースペックな構成にしてしまい、無駄なコストが発生する

- セキュリティ設定に不備があり、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まる

- パフォーマンスが出ない、あるいは障害に弱いシステムを構築してしまう

といった問題につながりかねません。

この課題に対処するためには、社内のエンジニアが体系的に学習する時間を確保する、外部のトレーニングや認定資格の取得を支援する、あるいはAzureに精通したパートナー企業の支援を得るといった対策が必要です。手軽に始められるからといって、学習コストを軽視しないことが重要です。

料金体系が複雑でコスト管理が難しい

Azureの料金体系は、基本的には「使った分だけ支払う」従量課金制です。これは、無駄な初期投資を抑え、リソースを効率的に利用できるという大きなメリットがある一方で、コストの予測と管理が難しいというデメリットにもなります。

料金は、利用するサービスの種類、リソースのスペック(CPU、メモリ)、利用時間、データ保管量、データ転送量、APIの呼び出し回数など、非常に多くの要素が絡み合って決まります。特に、データ転送量(特にAzureのデータセンターから外部のインターネットへ出ていく「下り」のデータ転送)は、意図せず高額になることがあるため注意が必要です。

例えば、開発者がテスト目的で作成した高スペックな仮想マシンを、週末に停止し忘れただけで数万円の不要なコストが発生する可能性があります。また、アプリケーションのバグによって大量のログデータが出力され続け、ストレージ料金が想定外に膨れ上がるというケースも考えられます。

このような「クラウド破産」とも呼ばれる事態を避けるためには、コスト管理に対する強い意識と仕組みが不可欠です。

- Azure料金計算ツール: 導入前に、構成を想定して料金を詳細に見積もることが重要です。

- Azure Cost Management + Billing: Azure Portalに標準で備わっているコスト管理ツールです。現在の利用料金を確認したり、部署やプロジェクトごとにコストを分析したり、予算を設定して超過しそうになったらアラートを通知したりする機能があります。これを積極的に活用し、定期的にコストをレビューする習慣をつけることが極めて重要です。

- リソースのタグ付け: 各リソースに「部署名」「プロジェクト名」「環境(開発/本番)」などのタグを付けておくことで、どのリソースがどれくらいのコストを消費しているのかを正確に把握できます。

サービスが多すぎてどれを使えば良いか分かりにくい

メリットの裏返しになりますが、200を超える豊富なサービスラインナップは、初心者にとっては「選択肢が多すぎて、自分の目的に合ったサービスがどれなのか分からない」という混乱を招くことがあります。

例えば、「Webアプリケーションを公開したい」という一つの目的をとっても、Azureには複数の選択肢が存在します。

- Azure App Service: 手軽に始められるPaaS。インフラ管理を任せたい場合に最適。

- Azure Virtual Machines: OSレベルからのフルコントロールが必要な場合に適したIaaS。

- Azure Kubernetes Service (AKS): マイクロサービスアーキテクチャでコンテナを多数実行したい場合に最適。

- Azure Container Apps: AKSよりもシンプルなコンテナ実行環境。

- Azure Static Web Apps: 静的なWebサイトをホスティングする場合に最もコスト効率が良い選択肢。

これらの選択肢の中から、技術要件、コスト、将来の拡張性、運用スキルなどを総合的に考慮して最適なものを選び出すのは、Azureに慣れていないと簡単ではありません。

この課題に対処するためのアプローチとしては、

- 目的を明確にする: まず「何をしたいのか」を具体的に定義し、その目的を達成するための主要なサービスから学習を始めることが有効です。例えば、「仮想サーバーを動かすならVirtual Machines」「WebアプリならApp Service」といったように、代表的なユースケースとサービスを紐づけて理解していくと良いでしょう。

- 公式ドキュメントを活用する: Microsoftは、特定のシナリオ(例:基本的なWebアプリケーション)を実現するための「ソリューションアーキテクチャ」の例を多数公開しています。これらのリファレンスアーキテクチャを参考にすることで、実績のあるベストプラクティスに基づいた設計が可能になります。

- スモールスタートを心がける: 最初から複雑で大規模なシステムを構築しようとせず、まずは小規模な検証環境(PoC)でいくつかのサービスを実際に試してみて、それぞれの特性や使い勝手を体感することが理解への近道です。

これらの注意点を理解し、適切な対策を講じることで、Azureの持つポテンシャルを最大限に引き出し、ビジネスの成功につなげることができます。

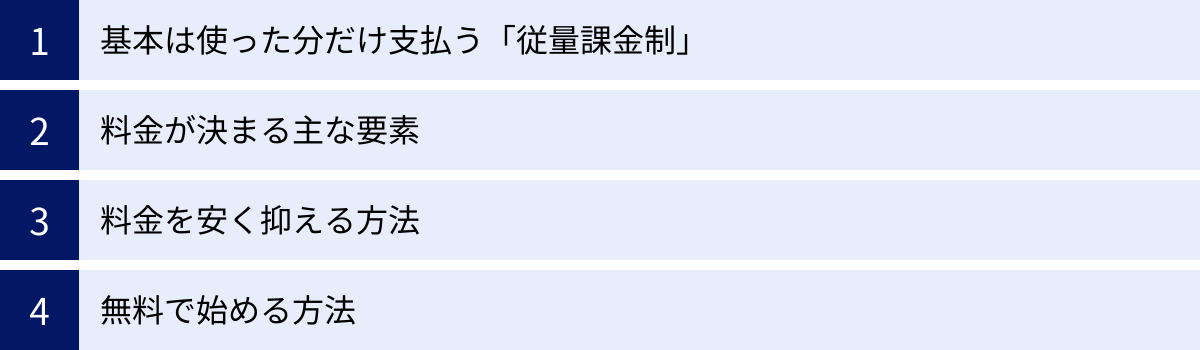

Microsoft Azureの料金体系

Microsoft Azureの利用を検討する上で、料金体系の理解は避けて通れません。基本となる従量課金制の仕組みから、コストを左右する主要な要素、そして料金を賢く抑えるための方法まで、具体的に解説していきます。

基本は使った分だけ支払う「従量課金制」

Azureの料金体系の最も基本的な原則は「従量課金制(Pay-as-you-go)」です。これは、電気や水道の料金と同じように、実際にリソースを使用した分だけ料金を支払うというモデルです。

このモデルの最大のメリットは、初期投資が不要であることです。オンプレミスのように、あらかじめ高価なサーバー機器を購入する必要はありません。小規模な構成からスタートし、ビジネスの成長に合わせてリソースを拡張していけるため、特にスタートアップや新規事業にとっては、リスクを抑えて迅速にサービスを開始できる大きな利点となります。

課金の単位はサービスによって異なります。

- 仮想マシン (Virtual Machines): 起動している時間(秒単位または分単位)と、CPUコア数やメモリ容量などのスペックに応じて課金されます。

- ストレージ (Storage): 保管しているデータの容量(GB単位)に応じて、月額で課金されます。

- データベース (SQL Database): 選択した性能レベルとデータベースのサイズ、利用時間に応じて課金されます。

- データ転送: Azureのデータセンターからインターネットへデータを送信する(下り/Egress)量に応じて課金されます。

このように、利用状況に応じて料金が変動するため、コストを最適化できる可能性がある一方で、前述の通り、意図せず利用量が増えるとコストが高騰するリスクも伴います。したがって、従量課金制の仕組みを正しく理解し、利用状況を常に監視することが重要です。

料金が決まる主な要素

Azureの料金は様々な要素で決まりますが、特にコストに大きな影響を与える主要な3つの要素は「コンピューティング」「ストレージ」「データ転送」です。

コンピューティング

コンピューティング料金は、仮想マシンやコンテナ、サーバーレス関数など、プログラムを実行するための処理能力(CPU、メモリ)に対して発生するコストです。これは多くの場合、Azure利用料金の中で最も大きな割合を占めます。

料金を決定する主な要因は以下の通りです。

- インスタンスのサイズ(スペック): CPUのコア数、メモリの容量が大きいほど、時間あたりの単価は高くなります。Azureでは、汎用、コンピューティング最適化、メモリ最適化など、様々な用途に合わせた多種多様なVMシリーズとサイズが用意されています。

- 稼働時間: 仮想マシンは、起動している時間に対して課金されます。開発環境やテスト環境など、常時稼働させる必要がないマシンは、夜間や週末に停止することで大幅なコスト削減が可能です。

- OS: Windows Serverのライセンス料が含まれるため、同じスペックでもWindowsの仮想マシンはLinuxの仮想マシンよりも料金が高くなります。

- リージョン(地域): 利用するデータセンターの地域によって、同じサービスでも料金が若干異なります。一般的に、北米や西ヨーロッパのリージョンは比較的安価な傾向にあります。

ストレージ

ストレージ料金は、Azure上にデータを保管するために発生するコストです。

料金を決定する主な要因は以下の通りです。

- ストレージの種類と性能: 高速なアクセスが可能なPremium SSDは、標準的なHDDよりもGBあたりの単価が高くなります。

- データ容量: 保管しているデータの総量(GBやTB)に応じて課金されます。

- 冗長性オプション: データの可用性と耐久性を高めるための冗長性オプションによって料金が変わります。例えば、同一データセンター内でデータを3重に保持するLRS(ローカル冗長ストレージ)が最も安価で、地理的に離れた別のリージョンにもデータを複製するGRS(地理冗長ストレージ)やGZRS(地理ゾーン冗長ストレージ)は高価になります。

- トランザクション: データの読み書きや一覧表示といった操作の回数に応じて、ごくわずかな料金が発生する場合があります。

データ転送

データ転送料金は、ネットワークを介してデータが移動する際に発生するコストです。これは見落とされがちですが、想定外のコスト増の原因となりやすい要素のため、特に注意が必要です。

- 受信(上り/Ingress): インターネットからAzureのデータセンターへデータを転送する場合は、基本的に無料です。

- 送信(下り/Egress): Azureのデータセンターからインターネットへデータを送信する場合は、転送したデータ量(GB単位)に応じて課金されます。最初の数GB(リージョンによる)までは無料枠がありますが、それを超えると従量課金が発生します。大量の動画や画像を配信するWebサイトなどは、この下りのデータ転送量が多くなる傾向があります。

- Azure内でのデータ転送: 同一リージョン内のAzureサービス間のデータ転送は無料ですが、異なるリージョン間でのデータ転送には料金が発生します。

料金を安く抑える方法

従量課金制は柔軟ですが、工夫次第でさらに料金を安く抑えることが可能です。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。

Azure料金計算ツールを活用する

システムを構築する前に、Microsoftが公式に提供している「Azure料金計算ツール」を必ず利用しましょう。これは、利用したいサービス、スペック、リージョンなどを選択すると、月額料金の概算をシミュレーションできるWebツールです。

複数の構成パターンで見積もりを比較検討することで、コストとパフォーマンスのバランスが取れた最適な設計を見つけ出すことができます。また、関係者への説明資料としても役立ちます。

Azure ハイブリッド特典を利用する

オンプレミスでWindows ServerやSQL Serverのライセンスに「ソフトウェアアシュアランス(SA)」を付けて利用している場合、そのライセンスをAzureに持ち込むことができます。これを「Azure ハイブリッド特典」と呼びます。

この特典を利用すると、Azure上の仮想マシンやSQL Databaseの料金から、OSやSQL Serverのライセンス料金分が割り引かれます。特にWindows Serverの場合、Linux VMと同等の料金で利用できるようになり、最大で40%程度のコスト削減が見込めます。(参照:Microsoft Azure 公式サイト)既存のライセンス資産を有効活用できる、非常に強力なコスト削減策です。

予約(リザーブドインスタンス)を活用する

Webサーバーや本番環境のデータベースなど、1年または3年間、継続的に稼働させることが確定している仮想マシンやデータベースがある場合、「予約(Azure Reservations)」を購入することで、料金を大幅に割り引くことができます。

これは、特定のインスタンスタイプを特定のリージョンで長期間利用することをコミットする代わりに、通常の従量課金料金から最大で72%もの割引を受けられる仕組みです。(参照:Microsoft Azure 公式サイト)

1年契約よりも3年契約の方が割引率は高くなります。常時稼働する安定したワークロードに対しては、予約の活用がコスト削減の最も効果的な手段の一つです。

無料で始める方法

「Azureを試してみたいけれど、いきなり料金が発生するのは不安」という方向けに、Microsoftは無料でAzureを始められるプランを用意しています。

Azure無料アカウント

「Azure無料アカウント」を作成すると、以下の3つの特典を受けられます。(内容は変更される可能性があるため、公式サイトで最新情報をご確認ください)

- 最初の30日間で利用できる200米ドル相当のクレジット: このクレジットを使って、ほぼすべてのAzureサービスを自由に試すことができます。

- 12か月間無料の特定の人気サービス: 仮想マシン(特定のサイズ)、ストレージ、SQL Databaseなど、一部のサービスが一定の上限まで12か月間無料で利用できます。

- 常に無料のサービス: Azure Functions、App Service(Freeレベル)、Cosmos DB(Freeレベル)など、25以上のサービスが、アカウントを保有している限り、永続的に無料枠の範囲内で利用できます。

無料アカウントの作成にはクレジットカードの登録が必要ですが、これは本人確認のためです。無料期間やクレジットを使い切った後、利用者が明示的に有料の従量課金プランにアップグレードしない限り、自動的に課金されることはありません。そのため、安心してAzureの機能や操作感を試すことができます。

他の主要クラウドサービスとの比較

Microsoft Azureは優れたクラウドサービスですが、市場にはAmazon Web Services (AWS)やGoogle Cloud (GCP)といった強力な競合が存在します。それぞれのサービスには異なる強みや特徴があり、自社の目的や状況に合わせて最適なプラットフォームを選択することが重要です。

AzureとAWSの比較

AWSは、パブリッククラウド市場のパイオニアであり、現在も最大のシェアを誇るリーダーです。

| 比較項目 | Microsoft Azure | Amazon Web Services (AWS) |

|---|---|---|

| 市場シェア | 業界2位。エンタープライズ市場で急速にシェアを拡大。 | 業界1位。長年の実績と圧倒的なシェアを誇る。 |

| 強み・特徴 | ・Microsoft製品(Windows Server, Microsoft 365等)との高い親和性 ・オンプレミスとの連携、ハイブリッドクラウド構築に強み ・エンタープライズ向けのサポートと信頼性 |

・サービスの数と機能の成熟度 ・幅広い業界・規模での豊富な導入実績 ・スタートアップから大企業まで幅広い顧客層 ・活発なコミュニティと豊富なドキュメント |

| 主なターゲット | 既存のMicrosoft環境を持つ企業、大企業、Windowsベースの開発者 | スタートアップ、Web系企業、幅広い開発者コミュニティ |

| サービス例 | Virtual Machines, App Service, Microsoft Entra ID | EC2, S3, Lambda |

Azureが選ばれやすいケース:

- 社内でWindows Server、SQL Server、Active Directory、Microsoft 365などを既に広く利用している企業。既存のスキルやライセンス資産を活かし、スムーズにクラウドへ移行できます。

- オンプレミス環境とクラウドを連携させるハイブリッドクラウドの構築を重視している場合。Azure Arcなどの強力なハイブリッド機能がアドバンテージになります。

- エンタープライズレベルの包括的なサポートや、Microsoftとの強固なパートナーシップを求める大企業。

AWSが選ばれやすいケース:

- 市場で最も実績があり、情報が豊富なプラットフォームを利用したい場合。Web上にチュートリアルやノウハウ記事が多数存在します。

- 最新のクラウドネイティブ技術や多種多様なサービスを駆使して、新しいWebサービスを迅速に立ち上げたいスタートアップ。

- Linuxやオープンソースソフトウェア(OSS)を中心とした開発文化を持つ企業。

端的に言えば、「エンタープライズとハイブリッドに強みを持つAzure」と「市場リーダーでサービスの多様性に強みを持つAWS」という構図で理解すると分かりやすいでしょう。

AzureとGCPの比較

GCP (Google Cloud Platform、現在はGoogle Cloud)は、Googleが自社の強力なインフラと技術を外部に提供する形で展開しているクラウドサービスです。

| 比較項目 | Microsoft Azure | Google Cloud (GCP) |

|---|---|---|

| 市場シェア | 業界2位。 | 業界3位。特定の分野で強みを発揮し、急成長中。 |

| 強み・特徴 | ・Microsoft製品との連携、ハイブリッドクラウド ・エンタープライズ市場での実績 ・Azure OpenAI Serviceなど先進的なAIサービス |

・データ分析・ビッグデータ処理(BigQuery) ・AI・機械学習(Vertex AI, TensorFlow) ・コンテナ技術(Kubernetes, GKE) ・高性能なグローバルネットワーク |

| 主なターゲット | 大企業、Windowsベースの開発者、Microsoftエコシステム内のユーザー | データサイエンティスト、AI/MLエンジニア、コンテナベースのモダンなアプリ開発者 |

| サービス例 | Synapse Analytics, Azure AI, AKS | BigQuery, Vertex AI, Google Kubernetes Engine (GKE) |

GCPが選ばれやすいケース:

- 大量のデータを高速に分析したい場合。サーバーレスで利用できるデータウェアハウス「BigQuery」は、GCPのキラーサービスとして非常に高い評価を得ています。

- 最先端のAI・機械学習モデルを活用したサービス開発を行いたい場合。Googleの持つAI研究の成果がサービスに反映されています。

- コンテナオーケストレーションの標準であるKubernetesを、その開発元であるGoogleが提供するマネージドサービス(GKE)で利用したい場合。GKEはコンテナ界隈で非常に評価が高いサービスです。

AzureもAIやデータ分析、コンテナ(AKS)に非常に力を入れていますが、GCPは特にこれらの分野でGoogleならではの先鋭的な技術を背景に独自の強みを持っています。

どのクラウドを選ぶべきか

結論として、「どのクラウドが絶対的に優れている」という問いに唯一の正解はありません。最適なクラウドは、企業の目的、既存のIT環境、技術スタック、そしてチームのスキルセットによって異なります。

以下に、クラウド選定の際の思考プロセスの一例を示します。

- 自社の現状を分析する

- 既存システム: Windows中心か、Linux/OSS中心か?

- 利用中のツール: Microsoft 365を全社で使っているか?

- 人材: 社内エンジニアはどの技術に精通しているか?

- クラウド利用の目的を明確にする

- 目的: オンプレミスからの移行(リフト&シフト)か? 新規のクラウドネイティブアプリ開発か? データ分析基盤の構築か? AIサービスの活用か?

- 要件: ハイブリッドクラウドが必要か? 特定のコンプライアンス要件はあるか?

- 各クラウドの強みと照らし合わせる

- Windows環境との親和性やハイブリッドクラウドを重視するなら → Azure

- 市場での実績やサービスの多様性、スタートアップとしてのスピード感を求めるなら → AWS

- データ分析、AI/ML、コンテナ技術を最優先するなら → GCP

近年では、単一のクラウドに依存せず、それぞれの強みを活かして複数のクラウドを使い分ける「マルチクラウド」というアプローチも増えています。まずは自社の最優先課題を解決できるクラウドからスモールスタートし、経験を積みながら利用を拡大していくのが現実的な進め方と言えるでしょう。

Microsoft Azureの始め方

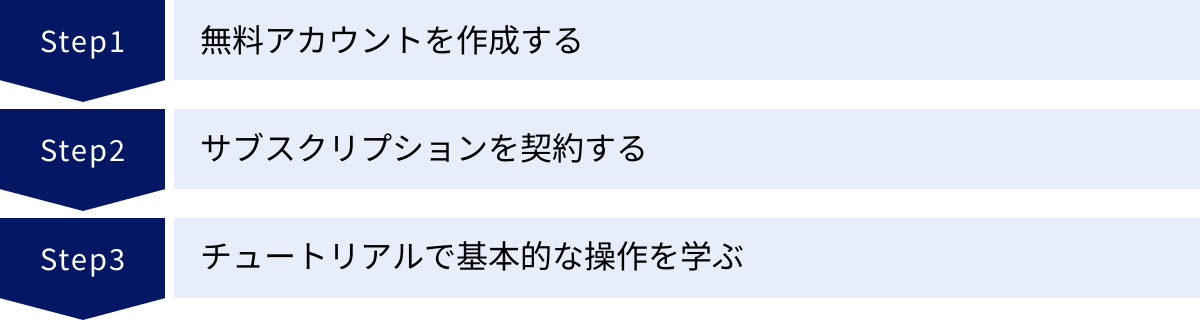

Microsoft Azureに興味を持ったら、まずは実際に触ってみることが理解への一番の近道です。ここでは、Azureを始めるための具体的なステップを解説します。前述の通り、無料アカウントを利用すればリスクなく試すことができます。

無料アカウントを作成する

Azureを始めるための最初のステップは、「Azure無料アカウント」の作成です。

準備するもの:

- メールアドレス: Microsoftアカウントとして使用します。(既にお持ちの

outlook.jpやhotmail.comのアドレス、または新規に作成したものでも構いません) - 電話番号: 本人確認のSMS認証に使用します。

- クレジットカード: 本人確認のために必要です。無料枠を超えない限り、あるいは有料プランに意図的にアップグレードしない限り、請求は発生しません。

作成手順の概要:

- Azureの公式サイトにある「無料で始める」や「無料アカウントを作成する」といったボタンをクリックします。

- Microsoftアカウントでサインイン、または新規作成します。

- 画面の指示に従い、国/地域、氏名、電話番号、メールアドレスなどのプロフィール情報を入力します。

- 電話番号による本人確認(SMSまたは電話)を行います。

- クレジットカード情報を入力して本人確認を行います。

- 利用規約に同意すると、アカウントの作成が完了します。

これで、Azure Portalへのアクセスが可能になり、200ドル相当のクレジットと無料サービス枠の利用が開始されます。

サブスクリプションを契約する

Azureでは、「サブスクリプション」という単位で利用料金が管理されます。無料アカウントを作成すると、自動的に「Azure無料試用版」という種類のサブスクリプションが作成されます。

無料試用期間(30日間)が終了するか、200ドルのクレジットを使い切ると、一部の無料サービスを除き、新しいリソースの作成ができなくなります。サービスを引き続き利用したい場合は、この無料サブスクリプションを「従量課金制(Pay-as-you-go)」サブスクリプションにアップグレードする必要があります。

アップグレードはAzure Portalから簡単に行えます。アップグレード後も、12か月間無料のサービスや、常に無料のサービスは、それぞれの無料枠の範囲内で引き続き無料で利用できます。

企業で利用する場合は、部署やプロジェクトごとにサブスクリプションを分けることで、コスト管理や権限管理がしやすくなります。

チュートリアルで基本的な操作を学ぶ

アカウント作成とサブスクリプションの準備ができたら、いよいよAzureの世界に飛び込んでみましょう。しかし、初めてAzure Portalにログインすると、その多機能さからどこから手をつけて良いか戸惑うかもしれません。

そこでおすすめなのが、Microsoftが提供する公式のチュートリアルやクイックスタートガイドです。これらは、特定の目的(例:「Windows仮想マシンを作成する」「Webアプリを作成する」など)を達成するための手順を、スクリーンショット付きで分かりやすく解説してくれます。

Azure Portalのホーム画面や、各サービスのページには、関連するチュートリアルへのリンクが用意されています。まずはこれらのガイドに従って、以下のような基本的な操作を試してみるのが良いでしょう。

- リソースグループの作成

- 仮想マシン(WindowsまたはLinux)の作成と接続

- Azure App Serviceを使った簡単なWebアプリのデプロイ

- ストレージアカウントの作成とファイルのアップロード

実際に手を動かしてリソースを作成・削除する経験を積むことで、Azureの基本的な概念や操作方法が自然と身についていきます。

Microsoft Azureの学習方法と役立つ資格

Azureを効果的に活用し続けるためには、継続的な学習が不可欠です。幸い、Microsoftは学習者のための豊富なリソースを提供しています。また、スキルを客観的に証明するための認定資格も整備されています。

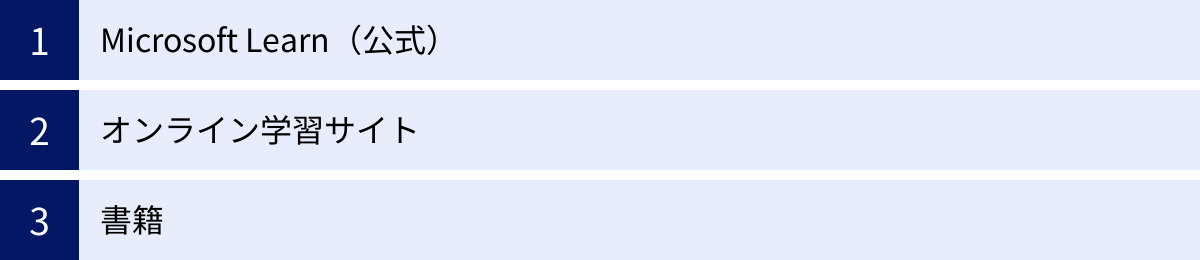

おすすめの学習方法

個人のレベルや学習スタイルに合わせて、様々な学習方法を組み合わせることが効果的です。

Microsoft Learn(公式)

Azureの学習を始めるなら、まず最初に活用すべきなのが「Microsoft Learn」です。これはMicrosoftが公式に提供している完全無料のオンライン学習プラットフォームです。

特徴:

- 体系的な学習パス: 「Azureの基礎」「Azure管理者」といった役割や技術ごとに、関連するモジュールがまとめられた「ラーニングパス」が用意されており、初心者でも順を追って体系的に学べます。

- ハンズオン環境(サンドボックス): 最大の特長は、一部の演習で無料の一時的なAzure環境(サンドボックス)が提供されることです。自分のAzureサブスクリプションを使わずに、クレジット消費を気にすることなく、実際に手を動かしてコマンドを実行したり、リソースを作成したりできます。

- 豊富なコンテンツ: 初心者向けの基礎から、特定のサービスを深く掘り下げる専門的な内容まで、膨大な量のコンテンツが用意されており、その多くが日本語化されています。

オンライン学習サイト

Udemy、Coursera、Pluralsightといった有償のオンライン学習プラットフォームでも、質の高いAzure関連のコースが多数提供されています。

特徴:

- 動画中心の講義: 経験豊富なインストラクターが、動画で分かりやすく解説してくれるため、視覚的に理解しやすいです。

- 実践的なカリキュラム: 資格試験対策に特化したコースや、特定のアプリケーションを構築するハンズオン形式のコースなど、より実践的な内容が多い傾向があります。

- コミュニティ機能: Q&Aセクションなどで講師や他の受講生に質問できるため、疑問点を解決しやすいです。

書籍

基礎からじっくりと学びたい場合や、特定の技術分野を体系的に理解したい場合には、書籍も有効な選択肢です。

特徴:

- 網羅性と体系性: 一冊で特定のテーマ(例:AZ-900試験対策、Azureネットワーク構築など)について網羅的に解説されているものが多く、知識を整理しやすいです。

- オフラインでの学習: 電子書籍であれば、通勤中などインターネット環境がない場所でも学習を進められます。

- 注意点: クラウドサービスは日々アップデートされるため、出版年月日が古い書籍は情報が陳腐化している可能性があります。できるだけ新しい書籍を選ぶようにしましょう。

取得をおすすめする認定資格

Microsoft Azureのスキルと知識を客観的に証明するために、認定資格の取得は非常に有効です。キャリアアップや転職にも有利に働く可能性があります。ここでは、役割やレベルに応じた代表的な資格を3つ紹介します。

Azure Fundamentals (AZ-900)

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentalsは、Azureの入門者向けの基礎資格です。

- 対象者: これからAzureを学び始めるエンジニア、営業職、マネージャーなど、Azureに関わるすべての人。

- 問われる内容: クラウドの概念、IaaS/PaaS/SaaSの違い、主要なAzureサービスの概要(コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベースなど)、セキュリティ、プライバシー、コンプライアンス、料金体系とサポートといった、Azureに関する基本的かつ幅広い知識。

- 学習の第一歩として最適であり、非エンジニアがクラウドの共通言語を身につけるためにも役立ちます。

Azure Administrator Associate (AZ-104)

AZ-104: Microsoft Azure Administratorは、Azure環境の実装、管理、監視を行う管理者向けの中級資格です。

- 対象者: Azure環境の構築や運用を担当するインフラエンジニア、クラウド管理者。

- 問われる内容: 仮想ネットワークの実装と管理、仮想マシンのデプロイと管理、ストレージの実装と管理、IDとガバナンスの管理、バックアップや監視といった、より実践的な管理スキル。

- AZ-900で基礎を固めた後のステップアップとして人気の高い資格です。

Azure Developer Associate (AZ-204)

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azureは、Azureのサービスを利用してアプリケーションを設計・開発する開発者向けの中級資格です。

- 対象者: Azure上で動作するアプリケーションを開発するソフトウェアエンジニア、プログラマー。

- 問われる内容: App ServiceやAzure Functionsといったコンピューティングソリューションの開発、ストレージの活用、Azureセキュリティの実装、API管理、コンテナベースのアプリケーション開発など、開発者視点でのAzure活用スキル。

- Azureを使った開発に携わるなら、取得を目指したい資格です。

これらの資格取得を目標に学習を進めることは、知識を体系的に整理し、モチベーションを維持する上で非常に効果的です。

まとめ

本記事では、Microsoft Azureについて、その基本概念から具体的な機能、メリット・デメリット、料金体系、学習方法に至るまで、包括的に解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- Microsoft Azureは、Microsoftが提供する200以上のサービスからなるクラウドコンピューティングプラットフォームです。

- 仮想サーバーの構築からWebアプリの公開、データ分析、AI、IoTまで、現代のビジネスに必要なあらゆるITリソースを提供しています。

- 導入のメリットとして、Microsoft製品との高い親和性、ハイブリッドクラウドの構築しやすさ、高度なセキュリティ、充実した日本語サポートなどが挙げられます。

- 一方で、専門知識の必要性、複雑な料金体系、サービスの多さといった注意点も理解しておく必要があります。

- 料金は使った分だけ支払う従量課金制が基本ですが、予約やハイブリッド特典を活用することで、コストを大幅に削減できます。

- AWSやGCPといった他のクラウドと比較し、自社の状況や目的に合ったプラットフォームを選択することが重要です。

- 学習には、公式のMicrosoft Learnが最適であり、スキルを証明するためにはAZ-900などの認定資格が役立ちます。

Microsoft Azureは、もはや一部のエンジニアだけのものではありません。ビジネスのあり方を根本から変革し、新たな価値を創造するための強力なエンジンです。その多機能性と柔軟性は、あらゆる業界、あらゆる規模の企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させる可能性を秘めています。

この記事を通じてAzureの全体像を掴むことができたなら、ぜひ次のステップとして「Azure無料アカウント」を作成し、実際にその世界に触れてみてください。Microsoft Learnのチュートリアルを一つ試してみるだけでも、クラウドの力を実感できるはずです。Azureを使いこなす旅は、その小さな一歩から始まります。