私たちの生活やビジネスシーンにおいて、「IoT」という言葉を耳にする機会が急速に増えています。スマート家電やウェアラブルデバイス、工場の自動化など、その活用範囲は多岐にわたりますが、「具体的にIoTとは何なのか」「どのような仕組みで動いているのか」を正確に理解している方はまだ多くないかもしれません。

IoTは「Internet of Things」の略で、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。これは、従来インターネットに接続されていなかった様々な”モノ”が、通信機能を持つことで、相互に情報をやり取りする仕組みを指します。この技術革新は、単にモノが便利になるだけでなく、ビジネスの在り方や社会システムそのものを大きく変える可能性を秘めています。

この記事では、IoTの基本的な概念から、その仕組みを支える4つの構成要素、具体的な活用事例、導入のメリット・デメリット、そして未来の展望まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。IoTの全体像を掴み、ビジネスや生活に活かすための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

IoT(モノのインターネット)とは

IoT(アイオーティー)とは、「Internet of Things」の頭文字を取った言葉で、直訳すると「モノのインターネット」となります。これは、これまでインターネットとは無縁だった物理的な”モノ”(例えば、家電製品、自動車、工場設備、建物、センサーなど)に、通信機能を持たせることで、インターネットに接続し、相互に情報交換する技術や概念の総称です。

従来、インターネットはコンピュータやスマートフォンといった情報機器が主体で、人が情報を入力したり閲覧したりするために使われていました。しかし、IoTの世界では、モノ自体が自律的に情報を収集し、インターネットを介して他のモノや人と連携します。これにより、モノの状態を遠隔地から把握したり、自動で制御したりすることが可能になります。

なぜ今、IoTがこれほどまでに注目されているのでしょうか。その背景には、いくつかの技術的進歩が挙げられます。

- センサー技術の進化と低価格化: モノの状態(温度、湿度、位置、動きなど)を検知するセンサーが、高性能かつ小型になり、価格も大幅に下がりました。これにより、あらゆるモノにセンサーを搭載することが現実的になりました。

- 無線通信技術の発展: Wi-FiやBluetoothに加え、省電力で広範囲をカバーできる「LPWA(Low Power Wide Area)」や、超高速・低遅延な「5G」といった新しい通信技術が登場し、多種多様なIoTデバイスを安定してインターネットに接続できるようになりました。

- クラウドコンピューティングの普及: IoTデバイスから送られてくる膨大なデータを保存・処理・分析するためのクラウドサービスが、安価で手軽に利用できるようになりました。これにより、高度なデータ活用が容易になったのです。

これらの技術的土台が整ったことで、IoTは急速に社会に浸透し始めています。総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、世界のIoTデバイス数は2022年に300億台を超え、2025年には400億台に達すると予測されており、その市場規模の拡大が続いています。これは、IoTがもはや未来の技術ではなく、現在のビジネスや社会を支える重要なインフラになりつつあることを示しています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

IoTがもたらす価値は、単なる「モノの遠隔操作」に留まりません。収集された膨大なデータ(ビッグデータ)をAI(人工知能)で分析することで、業務プロセスの抜本的な効率化、新たなサービスの創出、社会課題の解決など、計り知れないインパクトを生み出す可能性を秘めています。

例えば、製造業では工場の機械をIoT化することで、故障の予兆を検知して生産停止を防ぐ「予知保全」が実現します。農業分野では、農地の環境データをセンサーで収集し、水やりや肥料を自動で最適化する「スマート農業」が進んでいます。私たちの生活においても、家電が自動で連携し快適な空間を作り出す「スマートホーム」が身近なものになりつつあります。

この記事では、こうしたIoTの可能性をさらに深く掘り下げていきます。次の章では、IoTシステムがどのような要素で成り立っているのか、その「仕組み」を具体的に解説します。

IoTの仕組みを構成する4つの要素

IoTシステムは、一見複雑に見えますが、その仕組みは大きく4つの要素に分解して考えることができます。それは「デバイス」「センサー」「ネットワーク」「アプリケーション」です。これらの要素が相互に連携し、一連のデータの流れを作り出すことで、IoTは機能します。ここでは、それぞれの要素がどのような役割を担っているのかを、具体例を交えながら詳しく見ていきましょう。

| 要素 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| デバイス | データを収集・送信したり、指示を実行したりする「モノ」本体。 | スマートスピーカー、スマートウォッチ、産業用ロボット、自動車 |

| センサー | モノやその周囲の状態(物理量)を検知し、データに変換する。 | 温度センサー、湿度センサー、加速度センサー、GPSセンサー、カメラ |

| ネットワーク | センサーが収集したデータをクラウドなどに送信するための通信手段。 | Wi-Fi、Bluetooth、LPWA(LoRaWAN, Sigfox)、5G、LTE |

| アプリケーション | 収集したデータを処理・分析・可視化し、ユーザーに提供したり、デバイスを制御したりする。 | スマートフォンアプリ、Webダッシュボード、AI分析システム |

デバイス

IoTにおける「デバイス」とは、インターネットに接続される”モノ”そのものを指します。これは、IoTシステムの主役であり、アクションの実行者です。私たちの身の回りにある家電製品(エアコン、照明、冷蔵庫)、ウェアラブル端末(スマートウォッチ)、自動車から、工場の機械、ビルの設備、農地の散水機まで、あらゆるものがデバイスになり得ます。

デバイスの主な役割は2つあります。

- アクチュエータとしての役割: 外部からの指示に基づいて、物理的な動作を行うことです。例えば、スマートフォンアプリからの指示でエアコンの電源を入れたり、設定温度を変更したりする機能がこれにあたります。工場のロボットアームを遠隔で動かすことも、デバイスがアクチュエータとして機能している例です。

- 情報処理の役割: 搭載されたセンサーから情報を受け取ったり、ネットワークを介して送られてきたデータを処理したりします。近年では、「エッジコンピューティング」という考え方が注目されており、デバイス自体やその近くに設置されたサーバー(エッジサーバー)で高度なデータ処理を行うケースも増えています。これにより、クラウドへの通信量を減らし、応答速度を向上させることができます。

デバイスには、多くの場合、CPU(中央処理装置)やメモリといったコンピュータとしての基本的な機能が組み込まれており、センサーからのデータを意味のある情報に変換したり、ネットワーク通信を制御したりする役割も担っています。

センサー

「センサー」は、IoTシステムの”感覚器官”とも言える重要な要素です。その役割は、モノやその周囲の環境から物理的な状態や変化を検知し、それをコンピュータが扱える電気信号、つまり「データ」に変換することです。人間が五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)で世界を認識するように、IoTシステムはセンサーを通じて現実世界の情報をデジタルデータとして取り込みます。

センサーには多種多様な種類があり、目的に応じて使い分けられます。

- 温度・湿度センサー: 気温や湿度を測定します。スマートホームでの室内環境の管理や、農地での作物育成環境のモニタリング、食品輸送時の品質管理などに使われます。

- 加速度センサー・ジャイロセンサー: モノの動き、傾き、振動を検知します。スマートフォンの画面回転、ウェアラブルデバイスでの歩数計測、工場の機械の異常振動検知(予知保全)などに活用されます。

- GPSセンサー: 人工衛星からの電波を受信し、モノの正確な位置情報(緯度・経度)を特定します。カーナビゲーションや、物流における荷物の追跡、子供や高齢者の見守りサービスで中心的な役割を果たします。

- 光センサー(照度センサー): 周囲の明るさを検知します。スマートフォンの画面の明るさ自動調整や、スマート照明の自動点灯・消灯に使われます。

- イメージセンサー(カメラ): 映像情報を取得します。工場の生産ラインでの製品検査、店舗での顧客行動分析、遠隔地からの監視カメラ映像の確認などに不可欠です。

これらのセンサーが収集したアナログ情報をデジタルデータに変換することで、初めてネットワークを介したデータの送受信が可能になります。どのようなデータを取得したいかによって、適切なセンサーを選ぶことがIoTシステム構築の第一歩となります。

ネットワーク

「ネットワーク」は、センサーが収集したデータをデバイスからサーバー(クラウド)へ、あるいはサーバーからデバイスへと送受信するための”神経網”です。この通信経路がなければ、IoTは成立しません。IoTで利用されるネットワークは、その通信距離、速度、消費電力、コストなどによって様々な種類があり、用途に応じて最適なものが選択されます。

主なIoT向け通信規格は以下の通りです。

- 近距離無線通信:

- Wi-Fi: 通信速度が速く、オフィスや家庭で広く普及しています。ただし、消費電力が大きく、通信距離も比較的短いのが特徴です。スマートホーム機器など、常に電源に接続されているデバイスに適しています。

- Bluetooth: Wi-Fiよりもさらに近距離(数m〜数十m)で、低消費電力な通信規格です。スマートフォンとウェアラブルデバイスやイヤホンとの接続など、1対1のペアリングでよく利用されます。

- モバイル通信網:

- LTE / 4G / 5G: 携帯電話事業者が提供する広域な通信網です。カバーエリアが広く高速ですが、通信コストや消費電力は比較的高くなります。コネクテッドカーや屋外に設置された監視カメラなど、広範囲での移動や大容量データの通信が必要な場合に適しています。

- LPWA (Low Power Wide Area):

- 「省電力・広範囲」を特徴とする、IoT向けに登場した新しい無線通信技術の総称です。通信速度は低速ですが、乾電池一つで数年間稼働できるほどの低消費電力と、数km〜数十kmという広い通信範囲を両立します。

- 代表的な規格に「LoRaWAN」や「Sigfox」などがあります。水道やガスのスマートメーター、インフラ監視、農地のセンサーなど、少量のデータを長期間にわたって広範囲から収集したい用途に最適です。

これらのネットワーク技術を適切に選択することが、安定的でコスト効率の高いIoTシステムの運用に繋がります。

アプリケーション

「アプリケーション」は、IoTシステムの”頭脳”であり、ユーザーとの”接点”となる部分です。ネットワークを通じて集められた膨大なデータを蓄積、処理、分析し、人間にとって価値のある情報に変換して提供する役割を担います。また、分析結果に基づいてデバイスを自動制御する指示を出すこともあります。

アプリケーションは、主にクラウド上に構築されることが多く、その機能は多岐にわたります。

- データの可視化: 収集したデータをグラフやダッシュボードといった分かりやすい形式で表示します。管理者はWebブラウザやスマートフォンアプリを通じて、遠隔地のモノの状態をリアルタイムで監視できます。

- データの分析: 蓄積されたビッグデータを統計的に処理したり、AI(人工知能)や機械学習の技術を用いたりして分析し、パターンや異常、将来の予測などを導き出します。例えば、工場の機械の稼働データから故障の予兆を検知したり、交通量データから渋滞を予測したりします。

- 制御・自動化: 設定されたルールやAIの分析結果に基づいて、デバイスに制御命令を送ります。「室温が28度を超えたら、自動でエアコンの冷房を入れる」といったルールベースの制御や、より複雑な状況判断に基づく自律的な制御が可能です。

- 外部サービスとの連携: API(Application Programming Interface)などを通じて、他のWebサービスや業務システムと連携します。例えば、工場の生産管理システムと連携して生産計画を自動調整したり、気象情報サービスと連携して農地の散水量を制御したりできます。

これら4つの要素、デバイス、センサー、ネットワーク、アプリケーションが一体となって機能することで、現実世界のモノがデジタル空間と結びつき、新たな価値を生み出すのです。

IoTでできること4選

IoTの仕組みを理解したところで、次に「具体的にIoTで何ができるのか」を見ていきましょう。IoTがもたらす機能は多岐にわたりますが、基本的には以下の4つのカテゴリーに大別できます。これらの機能を組み合わせることで、さまざまな課題解決や新たな価値創造が実現されています。

① 離れたモノを操作する(遠隔操作)

これはIoTの最も基本的で分かりやすい機能です。インターネットを通じて、物理的に離れた場所にあるモノを操作・制御することを指します。従来であれば、その場に行ってスイッチを入れたり、設定を変更したりする必要がありましたが、IoTによって時間や場所の制約から解放されます。

【具体例】

- スマートホーム: 外出先からスマートフォンを使って、自宅のエアコンの電源を入れたり、照明をつけたり消したり、お風呂のお湯張りを開始したりできます。帰宅する時間に合わせて快適な室内環境を準備しておくことが可能です。

- スマートロック: スマートフォンが自宅の鍵になります。遠隔で鍵の施錠・解錠ができるため、鍵をかけ忘れた場合でも安心です。また、一時的な合鍵(デジタルキー)を家族や友人に発行することもできます。

- 産業分野: 工場の管理者が、オフィスのパソコンから生産ラインの機械を起動・停止させたり、設定を変更したりします。危険な場所や立ち入りが困難な場所にある設備を安全に操作できるというメリットもあります。

- 農業分野: 農家が自宅にいながら、遠く離れた農地のビニールハウスの窓を開閉したり、スプリンクラーを作動させたりします。これにより、天候の変化に迅速に対応し、作物の品質を維持できます。

遠隔操作は、単に利便性を高めるだけでなく、移動にかかる時間やコストの削減、作業の効率化、そして安全性の向上に大きく貢献します。

② 離れたモノの状態を知る(状態把握)

これもIoTの重要な機能の一つで、モノやその周囲の環境に取り付けたセンサーからデータを収集し、離れた場所からその状態をリアルタイムで把握(モニタリング)することです。これにより、目視では確認できない情報や、これまで知ることのできなかった変化を捉えることが可能になります。

【具体例】

- インフラ監視: 橋やトンネル、ダムといった社会インフラにセンサーを設置し、ひび割れや傾き、振動などのデータを常時監視します。これにより、劣化状況を正確に把握し、事故が発生する前に適切な補修計画を立てることができます。人の手による点検作業を大幅に削減し、安全性を高めます。

- 高齢者の見守り: 高齢者宅の家電製品(ポットや冷蔵庫など)の使用状況や、室内の温度・湿度、人の動きをセンサーで検知します。離れて暮らす家族がその状況をスマートフォンで確認し、異常があればすぐに気づくことができます。プライバシーに配慮しながら、さりげない見守りを実現します。

- 物流・輸送管理: 輸送中のトラックやコンテナにGPSセンサーや温度センサーを取り付け、荷物が今どこにあるのか、どのような温度環境で運ばれているのかをリアルタイムで追跡します。特に、生鮮食品や医薬品など、厳格な温度管理が求められるモノの品質維持に不可欠です。

- 在庫管理: 倉庫や店舗の棚に重量センサーやカメラを設置し、商品の在庫量を自動で計測します。在庫が一定量を下回ると自動で発注システムに通知が飛ぶように設定すれば、欠品を防ぎ、発注業務を効率化できます。

状態把握は、問題の早期発見、品質の維持・向上、業務の効率化、そして新たなインサイトの発見に繋がります。

③ 離れたモノの動きを検知する(動作検知)

状態把握と似ていますが、こちらは特にモノの「動き」や「変化」をトリガーとして、何らかのアクションを自動的に起こすことに焦点を当てた機能です。加速度センサーや人感センサー、振動センサーなどが活用され、異常事態の検知や特定の動作の自動化に役立ちます。

【具体例】

- セキュリティシステム: 自宅やオフィスに設置された人感センサーやドアの開閉センサーが、侵入者の動きを検知すると、警報を鳴らしたり、管理者のスマートフォンに通知を送ったり、自動で警察に通報したりします。

- 予知保全(製造業): 工場の機械や設備に振動センサーや温度センサーを取り付け、平常時とは異なる微細な振動や温度上昇を検知します。これは故障の前兆である可能性が高いため、AIが「近いうちに故障する可能性が高い」と判断し、メンテナンス担当者に警告を送ります。これにより、突然の設備停止(ダウンタイム)を防ぎ、計画的な部品交換が可能になります。

- スマート照明: 人感センサー付きの照明は、人が部屋に入ると自動で点灯し、人がいなくなると自動で消灯します。これにより、電気の消し忘れを防ぎ、省エネルギーに貢献します。

- 自動車の衝突防止システム: 車両に搭載されたカメラやレーダーが、前方の車両や歩行者との距離や動きを常に監視しています。衝突の危険があると判断すると、ドライバーに警告音で知らせたり、自動でブレーキを作動させたりします。

動作検知は、セキュリティの強化、事故の未然防止、省エネルギー、そしてプロセスの自動化に大きく貢献する機能です。

④ モノ同士でデータを送受信する(データ交換)

これは、IoTのより高度な活用形態であり、人間を介さずに、モノ同士が直接インターネットを介して情報をやり取りし、自律的に連携して動作することを指します。M2M(Machine to Machine)の概念をさらに発展させたものと言えます。

【具体例】

- スマートファクトリー: 生産ライン上のロボットや工作機械、検査装置などが互いに通信し合います。例えば、ある工程の機械が「材料が不足している」という情報を次の工程の機械に送り、材料の供給を自動で調整したり、製品の検査装置が不良品を検知したら、その情報を生産ライン全体に共有して生産を一時停止したりします。これにより、生産プロセス全体が最適化されます。

- コネクテッドカーと交通インフラ: 自動車同士が互いの位置情報や速度、ブレーキ操作などの情報を交換し合います(車車間通信)。また、道路に設置された信号機やセンサーとも通信します(路車間通信)。これにより、前方の急ブレーキ情報を後続車に伝えたり、信号が変わるタイミングを車に通知してスムーズな走行を促したりすることで、渋滞の緩和や事故の防止に繋がります。

- スマートグリッド: 各家庭のスマートメーターや太陽光発電システム、蓄電池などが電力会社のシステムと双方向で通信します。電力需要が高まる時間帯には、電力会社からの信号を受けて家庭の蓄電池から電力を供給したり、逆に電力が余っている時間帯には安く電気を購入して蓄電したりします。これにより、電力網全体の需給バランスを最適化し、安定した電力供給とエネルギーの効率的な利用を実現します。

モノ同士のデータ交換は、個々のモノを最適化するだけでなく、システム全体を協調させて、より大きなスケールでの効率化や最適化を実現するための鍵となります。

IoTと関連技術との違い

IoTは単独で存在する技術ではなく、AI(人工知能)やビッグデータ、M2Mといった様々な関連技術と密接に結びついています。これらの言葉はしばしば混同されがちですが、それぞれの役割と関係性を正しく理解することで、IoTの本質をより深く捉えることができます。

| 技術 | 主な役割 | データ活用 | 通信の主体 |

|---|---|---|---|

| IoT | 現実世界のモノからデータを収集・送信し、モノを制御する「仕組み全体」 | 収集したデータを活用して、可視化、遠隔操作、自動制御などを実現する | モノ ⇔ クラウド ⇔ 人/モノ |

| M2M | 機械同士が通信し、情報を交換する「通信技術」 | 特定の目的(自動検針など)のために、限定的なデータを交換する | モノ ⇔ モノ(機械同士) |

| AI | データから学習・推論・判断を行う「知能」 | IoTが収集したビッグデータを分析し、予測や最適な判断を下す | – (データ処理を担当) |

| ビッグデータ | IoTなどから生成される膨大で多様な「データそのもの」 | AIなどによる分析の対象となり、新たな知見や価値の源泉となる | – (分析対象) |

M2Mとの違い

M2Mは「Machine to Machine」の略で、その名の通り「機械から機械へ」情報が送られる仕組みを指します。例えば、自動販売機に通信モジュールを搭載し、在庫が少なくなると自動でセンターに補充情報を送信するシステムは、典型的なM2Mの例です。

一見するとIoTと非常によく似ていますが、両者には目的と規模の点で違いがあります。

- 目的と通信形態: M2Mは、主に特定の目的(自動検針、在庫管理など)を達成するために、閉じたネットワーク内で機械同士が通信するというニュアンスが強いです。多くの場合、1対1または限定的な範囲での通信が中心となります。

- データの活用: M2Mでやり取りされるデータは、その特定の目的のために利用されることがほとんどです。

一方、IoTは、M2Mの概念を包含し、さらに発展させたものと位置づけられます。

- 目的と通信形態: IoTは、基本的にインターネットを介して様々なモノを接続します。これにより、異なる種類のデバイスやサービスが連携し、収集されたデータはクラウド上のアプリケーションで処理・分析されます。

- データの活用: IoTの真価は、収集したデータを多様な目的で活用することにあります。例えば、自動販売機から収集した販売データを、在庫管理だけでなく、新商品の開発やマーケティング戦略の立案にも活用するなど、データを二次利用、三次利用することで新たな価値を創出することを目指します。

簡潔に言えば、M2Mは「機械同士の対話」に焦点を当てているのに対し、IoTは「インターネットを介したモノの連携と、そこから生まれるデータの活用」という、より広範なエコシステムを指していると言えるでしょう。M2MはIoTを実現するための構成要素の一つ、あるいはその前身となる技術と理解するのが適切です。

AI(人工知能)との違い

AI(Artificial Intelligence)は、人間の知的活動の一部をコンピュータで模倣する技術の総称です。データから学習し、ルールやパターンを見つけ出し、それに基づいて推論や判断を行います。

IoTとAIは、それぞれ異なる役割を持つ、非常に相性の良いパートナー関係にあります。この関係はよく、IoTが「感覚器や神経網」、AIが「脳」に例えられます。

- IoTの役割: 現実世界から膨大なデータを収集し、ネットワークを通じて送信する。いわば、身体中のセンサーから情報を集めて脳に送る神経の役割です。

- AIの役割: IoTによって集められた膨大なデータ(ビッグデータ)を分析し、そこに潜む意味のあるパターン、相関関係、異常の兆候などを発見します。そして、その分析結果に基づいて、最適な判断を下したり、未来を予測したりします。これは、神経から送られてきた情報を処理し、どう行動すべきかを決定する脳の役割に相当します。

両者の連携(AIoT:Artificial Intelligence of Things とも呼ばれる)によって、単なるデータの可視化や遠隔操作に留まらない、高度な価値が生まれます。

【連携の具体例】

工場の機械に取り付けられたIoTセンサーが、振動や温度のデータを常に収集します。この膨大な時系列データをAIが分析し、「通常とは異なる振動パターン」を学習します。そして、ある日、そのパターンに似た微細な振動を検知した際に、「このまま稼働を続けると、3日以内にベアリングが破損する可能性が95%」といった具体的な予測を出力します。このAIの判断を受けて、システムは自動でメンテナンス担当者に警告を送ります。

このように、IoTが「データ収集」の手段であるのに対し、AIはそのデータを「知的処理」するための手段です。IoTだけではデータの山が生まれるだけですが、AIと組み合わせることで初めて、そのデータが「価値ある情報」や「具体的なアクション」に変換されるのです。

ビッグデータとの違い

ビッグデータとは、その名の通り、従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような、巨大なデータ群を指します。一般的に、「量(Volume)」「種類(Variety)」「速度(Velocity)」の3つのVで特徴づけられます。

- 量(Volume): データが物理的に非常に大きい(テラバイト、ペタバイト級)。

- 種類(Variety):構造化データ(数値など)だけでなく、非構造化データ(テキスト、画像、動画、音声など)を含む、多種多様なデータ。

- 速度(Velocity): データの生成・更新の頻度が非常に高く、リアルタイムで処理する必要がある。

IoTとビッグデータの関係は非常にシンプルです。IoTは、ビッグデータの主要な生成源の一つです。

世界中に設置された無数のIoTデバイスが、24時間365日、休むことなくセンサーデータを生成し続けています。工場の機械の稼働ログ、スマートメーターの電力使用量データ、コネクテッドカーの走行データ、ウェアラブルデバイスのバイタルデータなど、これらはまさにビッグデータそのものです。

つまり、IoTが「ビッグデータを生み出す仕組み」であり、ビッグデータは「IoTによって生み出された結果(素材)」と考えることができます。そして、このビッグデータという素材を調理するのが、前述したAIなどの分析技術です。

IoT、M2M、AI、ビッグデータは、それぞれ独立した概念ですが、互いに深く関連し合っています。この関係性を理解することで、IoTプロジェクトを企画・推進する際に、どのような技術を組み合わせれば目的を達成できるのかを明確に描くことができます。

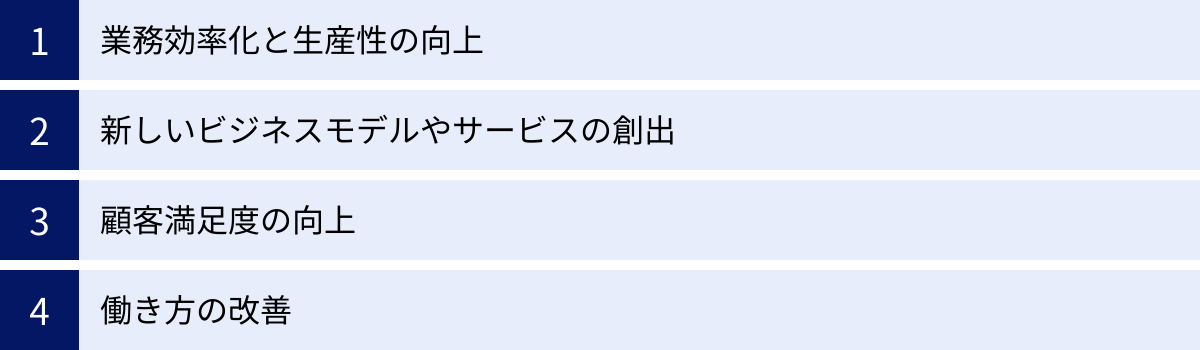

IoT導入によるメリット

IoTの導入は、企業活動や社会に多岐にわたる恩恵をもたらします。単なる技術的な目新しさだけでなく、経営課題の解決や競争力強化に直結する具体的なメリットが存在します。ここでは、IoT導入によって得られる主要な4つのメリットについて、詳しく解説します。

業務効率化と生産性の向上

これは、IoT導入における最も直接的で分かりやすいメリットです。これまで人の手や目に頼っていた作業を自動化・効率化することで、生産性を大幅に向上させることができます。

- 業務の自動化と省人化:

定型的な監視業務やデータ収集、機器の操作などをIoTで自動化することで、従業員を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務に集中させることができます。例えば、広大な工場や倉庫での巡回点検を、センサーとカメラによる遠隔監視に置き換えれば、人件費や移動時間を大幅に削減できます。農業における水やりや施肥の自動化も、同様の効果をもたらします。 - 予知保全によるダウンタイムの削減:

製造業において、生産ラインの突然の停止は大きな損失に繋がります。IoTセンサーで機械の稼働状態(振動、温度、圧力など)を常時モニタリングし、AIでデータを分析することで、故障の兆候を事前に察知する「予知保全」が可能になります。これにより、計画的なメンテナンスを実施でき、突発的なダウンタイムを最小限に抑えることで、工場の稼働率を最大化できます。これは、従来の時間ベースで行う「予防保全」よりも効率的で、部品の寿命を最大限に活用できるという利点もあります。 - リソースの最適化:

IoTによって収集されたリアルタイムのデータを活用することで、人員、設備、エネルギーといった経営資源を最適に配分できます。例えば、オフィスの利用状況を人感センサーで把握し、人のいないエリアの空調や照明を自動でオフにすることで、エネルギーコストを削減できます。物流においては、車両のリアルタイム位置情報と交通情報を組み合わせて最適な配送ルートを算出することで、燃料費と配送時間を削減します。

これらの業務効率化は、コスト削減に直結するだけでなく、従業員の負担軽減や労働安全性の向上にも繋がり、企業全体の競争力を底上げします。

新しいビジネスモデルやサービスの創出

IoTは、既存のビジネスプロセスを効率化するだけでなく、これまでにない全く新しいビジネスモデルや付加価値サービスを生み出す原動力となります。製品を「モノ」として売り切るのではなく、製品の利用を通じて顧客と継続的な関係を築く「サービス化(Servitization)」を促進します。

- リカーリングモデル(継続課金)への転換:

従来の「売り切りモデル」では、製品を販売した時点で顧客との関係が一旦途切れてしまいます。しかし、製品をIoT化することで、その稼働状況や利用データを継続的に収集できます。このデータを活用し、「製品の利用時間に応じた課金(従量課金)」や「成果に基づいた課金(成果報酬型)」、あるいは「月額定額制での機能提供(サブスクリプション)」といったリカーリングモデルへの転換が可能になります。例えば、建設機械メーカーが、機械本体を販売するのではなく、「稼働時間に応じたレンタルサービス」として提供するケースがこれにあたります。これにより、企業は安定的かつ継続的な収益源を確保できます。 - データ駆動型の新サービス開発:

IoTデバイスから収集される膨大な利用データは、顧客のニーズや製品の課題を明らかにする貴重な資産です。このデータを分析することで、顧客が本当に求めている機能やサービスを開発できます。例えば、スマート家電の利用データを分析し、ユーザーのライフスタイルに合わせた新しい調理レシピを提案したり、消耗品の交換時期を予測して自動で注文するサービスを提供したりすることが考えられます。 - 異業種連携によるエコシステムの構築:

IoTは、これまで接点のなかった企業同士を結びつけ、新たな価値共創を促します。例えば、保険会社がコネクテッドカーから得られる運転挙動データ(急ブレーキ、急ハンドルの頻度など)を活用し、安全運転をするドライバーの保険料を割り引く「テレマティクス保険」を提供するなど、自動車業界と金融業界が連携した新しいサービスが生まれています。

IoTは、モノをサービス提供のプラットフォームへと変え、企業に新たな成長機会をもたらすのです。

顧客満足度の向上

IoTは、企業と顧客との関係をより密接にし、パーソナライズされた体験を提供することで、顧客満足度(CS)の向上に大きく貢献します。

- プロアクティブな顧客サポート:

製品がIoT化されていると、顧客が不具合に気づく前に、メーカー側が異常を検知できます。例えば、業務用エアコンのフィルターの目詰まりや性能低下を遠隔で検知し、故障する前に「そろそろメンテナンスの時期です」と顧客に通知し、サービスマンを派遣するといった、先回りの(プロアクティブな)サポートが可能になります。これにより、顧客のダウンタイムを未然に防ぎ、高い信頼と満足を得ることができます。 - パーソナライゼーション:

製品の利用状況や顧客の好みをデータとして学習し、一人ひとりに最適化された機能や情報を提供できます。スマートウォッチがユーザーの活動量や睡眠パターンを分析し、個人に合った健康アドバイスを提供するのが良い例です。また、スマートホーム機器が連携し、ユーザーが帰宅すると自動で好みの明るさや室温に調整してくれるなど、より快適で便利な生活体験を提供します。 - 利便性の向上:

IoTは、顧客の手間を省き、利便性を高めます。例えば、プリンターのインク残量を検知して自動で新しいインクを注文するサービスや、スマートフォンのアプリで製品の操作や設定が簡単に行える機能などが挙げられます。こうした小さなストレスの解消が、ブランドへの愛着やロイヤルティを高めることに繋がります。

働き方の改善

IoTは、従業員の働き方にもポジティブな影響を与え、より安全で柔軟な労働環境の実現に貢献します。

- 労働安全性の向上:

建設現場や工場、鉱山といった危険を伴う作業環境において、IoTは従業員の安全を守るために重要な役割を果たします。作業員にウェアラブルセンサーを装着させ、心拍数や体温、転倒などを検知して異常があれば即座に管理者に通知したり、ドローンや遠隔操作ロボットを活用して危険な場所の点検や作業を代替させたりすることができます。 - リモートワークの促進:

工場の遠隔監視や設備の遠隔操作が可能になることで、管理者は必ずしも現場にいる必要がなくなります。これにより、場所にとらわれない柔軟な働き方が可能になります。また、スマートロックやオフィスの利用状況監視システムなどは、サテライトオフィスや在宅勤務といった多様なワークスタイルをサポートします。 - スキルの平準化と技術伝承:

熟練技術者の持つノウハウや勘を、センサーデータとして定量化・可視化することができます。例えば、ベテランが行う溶接作業の腕の動きやトーチの角度をセンサーで記録し、そのデータを若手技術者の教育に活用したり、AIに学習させて作業を支援するシステムを開発したりすることで、技術伝承を円滑に進め、全体のスキルレベルを底上げすることが期待できます。

このように、IoTの導入は、コスト削減や売上向上といった直接的な経営効果だけでなく、顧客や従業員にとっても大きな価値をもたらす、多面的なメリットを秘めているのです。

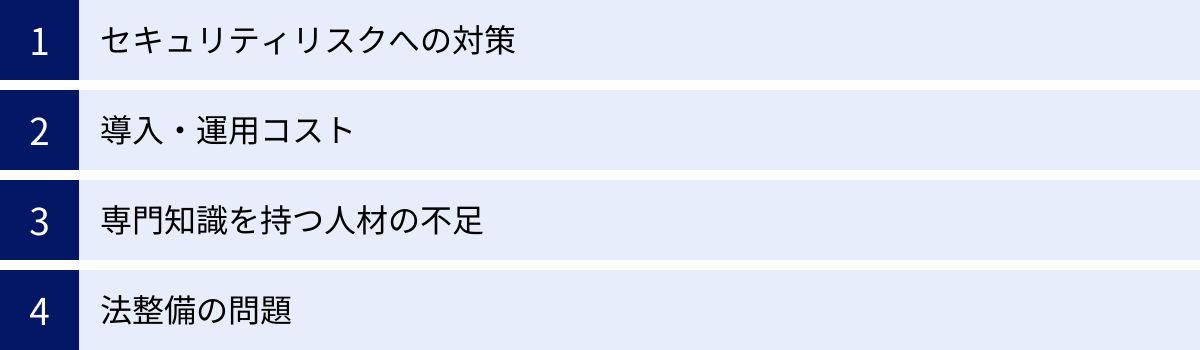

IoT導入における課題・デメリット

IoTがもたらすメリットは大きい一方で、その導入と運用にはいくつかの課題やリスクが伴います。これらを事前に認識し、適切な対策を講じることが、IoTプロジェクトを成功に導く上で不可欠です。ここでは、IoT導入における主要な4つの課題・デメリットについて解説します。

セキュリティリスクへの対策

IoT導入において最も重要かつ深刻な課題が、セキュリティの確保です。インターネットに接続されるIoTデバイスは、従来のPCやサーバーと同様、あるいはそれ以上にサイバー攻撃の標的となるリスクを抱えています。ひとたびセキュリティインシデントが発生すれば、事業の停止や機密情報の漏洩、さらには人命に関わる重大な事故に繋がりかねません。

- 具体的な脅威:

- 不正アクセスと乗っ取り: 攻撃者がIoTデバイスの脆弱性を突いて侵入し、デバイスを不正に操作するリスクです。例えば、工場の制御システムを乗っ取って生産を妨害したり、監視カメラを乗っ取ってプライベートな映像を盗み見たりする可能性があります。

- DDoS攻撃の踏み台化: セキュリティ対策が不十分な多数のIoTデバイスにマルウェアを感染させ、それらを遠隔操作して特定のサーバーに一斉にアクセスを仕掛ける「DDoS(分散型サービス妨害)攻撃」の踏み台として悪用されるケースが多発しています。

- データの盗聴・改ざん: デバイスとサーバー間の通信が暗号化されていない場合、やり取りされているデータを第三者に盗聴されたり、改ざんされたりする危険性があります。

- 情報漏洩: デバイスやクラウドサーバーに保存されている個人情報や企業の機密データが漏洩するリスクです。

- 対策の重要性:

これらの脅威に対抗するためには、多層的なセキュリティ対策が必須です。具体的には、①デバイス自体のセキュリティ強化(推測されにくいパスワードの設定、不要な機能の無効化)、②通信経路の暗号化(TLS/SSLなど)、③クラウドプラットフォームのアクセス管理の徹底、④定期的な脆弱性診断とソフトウェアアップデートなどが挙げられます。総務省などが公開している「IoTセキュリティガイドライン」などを参考に、設計段階からセキュリティを組み込む「セキュリティ・バイ・デザイン」の考え方が極めて重要になります。

導入・運用コスト

IoTシステムの導入には、相応のコストがかかります。これを無視してプロジェクトを進めると、予算オーバーに陥ったり、投資対効果(ROI)が見合わなくなったりする可能性があります。

- 初期導入コスト(イニシャルコスト):

- ハードウェア費用: IoTデバイス、センサー、ゲートウェイなどの購入費用。

- ソフトウェア・プラットフォーム費用: データ収集・可視化・分析を行うためのクラウドプラットフォーム利用料や、アプリケーション開発にかかる費用。

- ネットワーク費用: 通信モジュールやSIMの購入費用、ネットワーク環境の構築費用。

- 導入・開発費用: システムの設計、開発、設置作業などを外部のベンダーに委託する場合の費用。

- 運用・保守コスト(ランニングコスト):

- 通信費用: SIMの月額利用料など、データを送受信するための継続的な費用。

- クラウド利用料: データの保存量や処理量に応じて発生する月額または従量の費用。

- 保守・メンテナンス費用: デバイスの故障対応や、システムの監視、ソフトウェアのアップデートなどにかかる人件費や委託費用。

これらのコストを事前に詳細に見積もり、IoT導入によって得られるメリット(コスト削減額や売上増加額など)と比較して、費用対効果を慎重に評価する必要があります。特に、小規模な実証実験(PoC)から始めることで、リスクを抑えながら効果を見極めるアプローチが推奨されます。

専門知識を持つ人材の不足

IoTシステムは、ハードウェア(デバイス、センサー)、ネットワーク(無線通信)、クラウド、アプリケーション、データ分析、セキュリティといった非常に広範な技術領域にまたがっています。そのため、システム全体を俯瞰し、設計・構築・運用できる専門知識を持った人材を確保することが大きな課題となっています。

- 求められるスキルセット:

- デバイスやセンサーに関する知識(組み込み技術)

- 無線通信技術やネットワークプロトコルに関する知識

- クラウドコンピューティング(AWS, Azureなど)の知識

- プログラミングやアプリケーション開発のスキル

- データベースやビッグデータ処理の知識

- AI・機械学習を用いたデータ分析のスキル

- サイバーセキュリティに関する知識

これらすべてのスキルを一人の人材が網羅することは困難であり、多くの企業でIoT人材の不足が深刻な問題となっています。対策としては、社内での人材育成に計画的に取り組むと同時に、不足する領域については外部の専門企業やコンサルタントとパートナーシップを組むことが現実的な解決策となります。自社の強みは何か、どの部分を外部に委託するかを明確にする「内製化・外注化の切り分け」が重要です。

法整備の問題

IoTの普及に伴い、法規制やコンプライアンスの観点から注意すべき点も増えています。これらを遵守しない場合、法的な罰則を受けたり、社会的な信用を失ったりするリスクがあります。

- データプライバシーと個人情報保護:

IoTデバイスが収集するデータの中には、個人の行動履歴や生体情報など、個人情報保護法における「個人情報」や「要配慮個人情報」に該当するものが含まれる場合があります。データを収集・利用する際には、利用目的を明確にし、本人の同意を得るなどの適切な手続きが求められます。特に、GDPR(EU一般データ保護規則)など、海外の厳しいプライバシー規制にも注意が必要です。 - 電波法などの通信関連法規:

日本国内で無線通信機能を持つIoTデバイスを利用する場合、原則として「技術基準適合証明等(技適マーク)」を取得した機器を使用する必要があります。海外から輸入したデバイスなどを技適マークなしで使用すると、電波法違反となる可能性があるため、注意が必要です。 - データの所有権と利用権:

IoTによって収集されたデータの所有権は誰にあるのか(デバイスの所有者か、メーカーか、プラットフォーム事業者か)という問題は、いまだ法的に明確なコンセンサスが確立されていない部分があります。サービス利用規約などで、データの取り扱いについて明確に定めておくことがトラブル防止に繋がります。

これらの課題は、IoT導入の障壁となる可能性がありますが、裏を返せば、これらに適切に対処することこそが、持続可能で信頼性の高いIoT活用を実現するための鍵となると言えるでしょう。

IoTの活用例【産業分野別】

IoT技術は、今やあらゆる産業分野で活用が進み、それぞれの業界が抱える課題を解決し、新たな価値を生み出しています。ここでは、主要な産業分野における具体的なIoTの活用例を紹介します。

製造業

製造業は、IoT活用の最前線であり、「スマートファクトリー」や「インダストリー4.0」といったコンセプトの中核をなす技術として導入が進んでいます。

- 予知保全: 工場の生産ラインにある機械や装置に振動・温度・圧力センサーなどを取り付け、稼働データを常時収集します。このデータをAIが分析し、故障や不具合の兆候を事前に検知します。これにより、突然の設備停止による生産ロスを防ぎ、計画的なメンテナンスを実現。部品交換のタイミングも最適化され、コスト削減と稼働率向上を両立します。

- 品質管理の自動化: 製品の製造工程に高精細カメラ(イメージセンサー)を設置し、撮影した画像をAIで解析することで、製品の傷や汚れ、寸法のズレといった不良品をリアルタイムで自動的に検出します。人による目視検査よりも高速かつ高精度な検査が可能となり、品質の安定化と検査コストの削減に繋がります。

- 遠隔監視・操作: 熟練技術者が遠隔地のオフィや自宅から、工場の稼働状況をリアルタイムで監視し、必要に応じてロボットや機械を操作します。これにより、専門家一人で複数の工場を管理したり、危険な作業をリモート化して安全性を確保したりすることが可能になります。

医療・ヘルスケア

医療・ヘルスケア分野では、患者のQOL(生活の質)向上や医療従事者の負担軽減、医療の質の向上などを目的にIoTの活用が期待されています。

- ウェアラブルデバイスによる健康管理: スマートウォッチや活動量計などのウェアラブルデバイスを身につけることで、心拍数、血圧、睡眠の質、活動量といったバイタルデータを日常的に収集・記録します。これらのデータは個人の健康意識を高めるだけでなく、医師が診察の際に参考にすることで、より正確な診断や生活習慣病の予防指導に役立てられます。

- 遠隔診療・モニタリング: 在宅の高齢者や慢性疾患を持つ患者にIoTセンサーや専用の医療機器を設置し、バイタルデータを継続的にモニタリングします。異常値が検出された場合には、自動で医師や看護師、家族に通知が送られます。また、ビデオ通話と組み合わせることで、通院が困難な患者への遠隔診療をサポートします。

- 医薬品・医療機器管理: 病院内の医薬品や高価な医療機器にRFIDタグやセンサーを取り付け、その位置や使用状況、温度などをリアルタイムで管理します。これにより、在庫管理を効率化し、医薬品の紛失や期限切れを防ぎ、医療機器の稼働率を最大化することができます。

農業

農業分野では、後継者不足や高齢化といった課題を解決し、食料の安定供給を実現するための「スマート農業(アグリテック)」としてIoTの導入が進んでいます。

- 環境モニタリングと自動制御: 農地やビニールハウスに温度、湿度、土壌水分、日照量などを計測するセンサーを設置します。収集したデータを分析し、農作物の生育に最適な環境を維持するように、水やり(灌漑)や肥料の散布、ハウスの窓の開閉などを自動で制御します。これにより、人の手間を大幅に削減し、水の使いすぎなどを防ぎながら、作物の品質と収穫量を向上させます。

- ドローンの活用: GPSとカメラを搭載したドローンを活用し、広大な農地の上空から作物の生育状況を撮影・分析します。生育にムラがある場所を特定し、ピンポイントで農薬や肥料を散布することで、コストを削減し、環境への負荷を低減します。

- 家畜の個体管理: 牛や豚などの家畜にセンサー付きのタグを装着し、活動量や体温、採食行動などを24時間監視します。行動の変化から病気の早期発見や発情の兆候を検知し、繁殖管理や健康管理の精度を高めます。

物流・輸送業

物流業界では、EC市場の拡大に伴う荷物の増加やドライバー不足といった課題を解決するため、IoTによる業務効率化が急務となっています。

- フリートマネジメント(車両管理): トラックなどの配送車両にGPSやドライブレコーダーを搭載し、リアルタイムの位置情報、走行ルート、速度、燃費、急ブレーキ・急ハンドルなどの運転状況を管理します。これにより、最適な配送ルートの指示、安全運転の指導、燃費の改善などが可能になります。

- 貨物追跡(トラッキング): 輸送中の荷物(パレットやコンテナ)にGPSや衝撃・温度センサーを取り付け、荷物が今どこにあり、どのような状態で運ばれているかをリアルタイムで追跡します。特に、厳格な温度管理が必要な医薬品や生鮮食品の輸送において、品質を保証するために不可欠な技術となっています。

- 倉庫業務の効率化: 倉庫内の在庫やフォークリフト、作業員の位置をセンサーで把握し、ピッキング作業の最適なルートを指示したり、自動搬送ロボット(AGV)を導入して商品の移動を自動化したりします。これにより、倉庫内の作業効率を大幅に向上させます。

小売業

小売業では、オンライン(EC)とオフライン(実店舗)の融合や、顧客体験の向上を目指してIoTの活用が進んでいます。

- スマートシェルフ(インテリジェントシェルフ): 商品棚に重量センサーやカメラを設置し、商品の在庫状況をリアルタイムで把握します。商品が品切れになる前にバックヤードのスタッフに自動で補充指示を出したり、発注システムと連携して自動発注を行ったりすることで、販売機会の損失を防ぎます。

- 顧客行動分析: 店舗内に設置したカメラやビーコン(近距離無線技術)を使って、顧客の動線や棚の前での滞在時間、手に取った商品などのデータを収集・分析します。このデータを活用して、店舗レイアウトの最適化や効果的な商品陳列、パーソナライズされたクーポンの配信などを行い、購買率の向上を図ります。

- 無人店舗・キャッシュレス決済: スマートフォンアプリや顔認証で入店し、顧客が商品を手に取って店を出るだけで、センサーとカメラが購入商品を自動で認識し、登録された決済方法で自動的に支払いが行われる「無人店舗」の実現にIoT技術が活用されています。

交通・インフラ

交通・インフラ分野では、老朽化対策や渋滞緩和、エネルギーの効率利用といった社会的な課題を解決するために、大規模なIoT活用が期待されています。

- スマートトラフィック: 交差点の車両感知器やカメラから交通量をリアルタイムで収集し、AIが分析して信号機の青時間を最適に制御することで、交通渋滞を緩和します。

- インフラの老朽化対策: 橋梁、トンネル、水道管、送電網といった社会インフラにセンサーを設置し、ひび割れ、腐食、歪みといった劣化の兆候を遠隔で常時監視します。これにより、人の手による点検の頻度を減らしつつ、事故を未然に防ぎ、効率的な維持管理計画を立てることができます。

- スマートメーター: 各家庭やビルの電力・ガス・水道メーターを通信機能付きのスマートメーターに置き換えることで、検針員が訪問することなく、使用量を自動で遠隔検針します。これにより、検針業務を大幅に効率化するとともに、消費者に対しては30分ごとなどの詳細な使用量データを提供し、省エネ意識の向上を促します。

IoTの活用例【身近なもの】

IoTは産業分野だけでなく、私たちの日常生活をより快適で便利、そして安全なものに変える技術としても急速に普及しています。ここでは、特に私たちの身近にある代表的なIoTの活用例を3つ紹介します。

スマートホーム

スマートホームとは、家電製品や住宅設備をインターネットでつなぎ、スマートフォンやスマートスピーカーを使って一括で管理・操作できるようにした住宅のことです。IoT技術を活用することで、これまでの生活では考えられなかったような利便性や快適性を実現します。

- スマートスピーカー(AIスピーカー): スマートホームの中核となるデバイスの一つです。「アレクサ、電気をつけて」「OK Google、今日の天気は?」のように、音声で話しかけるだけで、連携する家電を操作したり、情報を検索したりできます。手が離せない料理中や、ベッドに入ってから照明を消したい時などに非常に便利です。

- スマートリモコン: 従来の赤外線リモコンで操作する家電(エアコン、テレビ、照明など)を、スマートフォン一つで操作できるようにするデバイスです。外出先から帰宅前にエアコンの電源を入れたり、複数の家電の操作を一つのボタンにまとめる「シーン設定」(例:「おはよう」ボタンで照明とテレビがつき、カーテンが開く)を行ったりできます。

- スマートロック: 玄関のドアに取り付けることで、物理的な鍵を使わずにスマートフォンのアプリや暗証番号、指紋認証などで施錠・解錠ができるようになります。鍵の閉め忘れを外出先から確認・施錠できるほか、オートロック機能や、家族や友人に一時的な合鍵(デジタルキー)を発行する機能もあり、防犯性と利便性を両立します。

- スマート家電: 冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、ロボット掃除機など、Wi-Fi機能を搭載した家電製品も増えています。冷蔵庫が食材の在庫を管理して賞味期限を通知してくれたり、洗濯機が外出先から操作できたり、ロボット掃除機が家の間取りを学習して効率的に掃除したりと、家事の負担を大幅に軽減してくれます。

これらの機器が相互に連携することで、「家に着く少し前にGPS情報と連動してエアコンがつき、玄関の鍵を開けると照明とテレビが自動でオンになる」といった、個人のライフスタイルに合わせた自動化された生活が実現します。

スマートウォッチ

スマートウォッチは、腕時計型のウェアラブルデバイスであり、IoT技術を手軽に体験できる代表的な製品です。単に時間を知るための道具ではなく、スマートフォンと連携する多機能な情報端末としての役割を果たします。

- 健康・フィットネス管理(ヘルスケア): スマートウォッチの最も重要な機能の一つです。搭載されたセンサーによって、歩数、消費カロリー、移動距離といった基本的な活動量から、心拍数、血中酸素濃度、睡眠の質(深い睡眠・浅い睡眠の時間)といった詳細なバイタルデータまでを24時間自動で記録します。これらのデータを専用アプリで可視化することで、自身の健康状態を客観的に把握し、運動習慣の改善や体調管理に役立てることができます。モデルによっては心電図(ECG)機能や転倒検出機能を備え、医療的な側面からもユーザーをサポートします。

- 通知機能: スマートフォンとBluetoothで連携し、電話の着信、メール、LINEなどのメッセージ、各種アプリからの通知を手元で確認できます。スマートフォンをカバンから取り出すことなく、重要な連絡を逃さずにチェックできるため、会議中や移動中などに非常に便利です。

- キャッシュレス決済: NFC(近距離無線通信)技術を搭載したモデルでは、スマートウォッチを決済端末にかざすだけで支払いが完了する「タッチ決済」が利用できます。財布やスマートフォンを取り出す手間がなく、ランニング中などでも手軽に買い物ができます。

- その他の便利な機能: GPS機能によるランニングルートの記録、音楽の再生コントロール、音声アシスタントの利用、スケジュールの確認など、日常生活の様々なシーンで役立つ機能が搭載されています。

スマートウォッチは、常に身につけているという特性を活かし、個人の健康と生活に最も密着したIoTデバイスとして、その存在感を増しています。

コネクテッドカー

コネクテッドカーとは、常時インターネットに接続する通信機能を搭載した自動車のことです。自動車自体がIoTデバイスとなり、様々なデータを送受信することで、安全性、利便性、快適性を飛躍的に向上させます。

- 安全性・緊急時対応:

- 緊急自動通報システム(eCall): 事故などでエアバッグが作動した際に、車両が自動的にコールセンターに通報します。オペレーターが乗員と会話し、状況に応じて警察や消防に連携することで、迅速な救助活動に繋げます。

- 運転支援システム: 車両に搭載されたセンサーやカメラのデータに加え、他の車両や交通インフラから受信した情報を活用して、より高度な運転支援を実現します。例えば、見通しの悪い交差点で、死角から接近する車両の情報を事前にドライバーに通知する、といったことが可能になります。

- 利便性・快適性:

- 地図情報の自動更新: カーナビゲーションの地図データが、通信を介して常に最新の状態に保たれます。新しい道路や店舗の情報が自動で反映されるため、手動で更新する手間がありません。

- リアルタイム交通情報: サーバーからリアルタイムの交通情報(渋滞、事故、規制など)を取得し、それを考慮した最適なルートを案内します。

- リモート操作: スマートフォンのアプリを使って、離れた場所からドアの施錠・解錠、エアコンの始動、駐車位置の確認などが行えます。

- メンテナンス・車両診断:

- OTA(Over-The-Air)アップデート: 車両の制御ソフトウェアなどを、ディーラーに持ち込むことなく、無線通信でアップデートします。これにより、車両は常に最新の機能やセキュリティ状態に保たれます。

- 車両状態のモニタリング: エンジンオイルの量やタイヤの空気圧、バッテリーの状態といった車両のコンディションを、車両が自ら診断し、異常があればドライバーに通知したり、ディーラーに情報を送信したりします。

コネクテッドカーは、もはや単なる移動手段ではなく、「走るIoTデバイス」として、様々なサービスと繋がるプラットフォームへと進化を遂げているのです。

IoT導入を成功させるための4ステップ

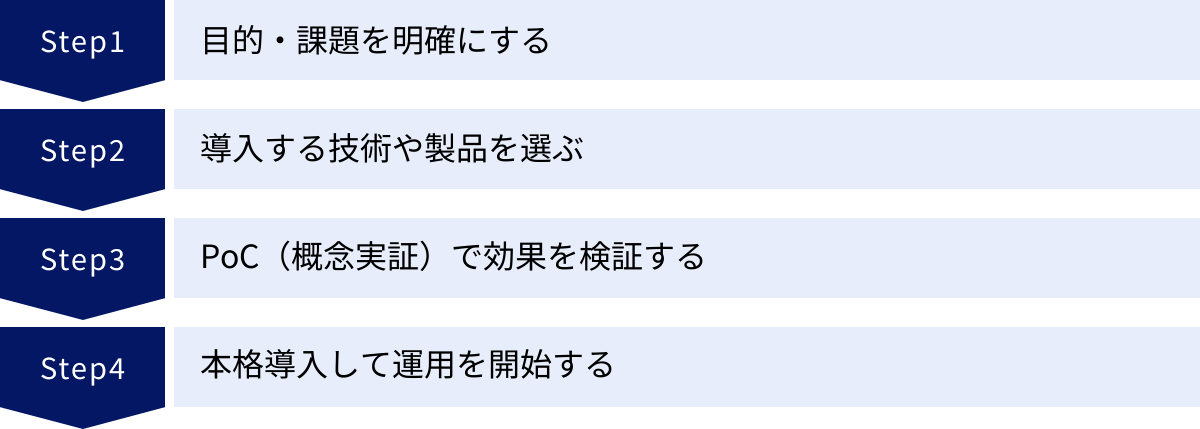

IoTは強力なツールですが、やみくもに導入しても期待した成果は得られません。明確な目的意識を持ち、計画的なプロセスを踏むことが成功の鍵となります。ここでは、企業がIoT導入を成功させるための標準的な4つのステップを紹介します。

① 目的・課題を明確にする

IoT導入の最初の、そして最も重要なステップは、「何のためにIoTを導入するのか」という目的を明確にすることです。技術導入そのものが目的化してしまうと、PoC(後述)で終わってしまったり、導入したものの活用されなかったりといった失敗に陥りがちです。

- 課題の洗い出し: まずは自社が抱える経営上・業務上の課題を洗い出します。「生産性が低い」「コストがかかりすぎている」「品質にばらつきがある」「人手不足が深刻だ」「新しい収益源を見つけたい」など、具体的な課題をリストアップします。

- 目的の設定: 洗い出した課題の中から、IoTで解決できそうなものを選び、具体的な目的を設定します。このとき、「SMART」の原則を意識すると良いでしょう。

- S (Specific): 具体的に(例:工場のAラインの稼働率を上げる)

- M (Measurable): 測定可能に(例:稼働率を80%から90%に向上させる)

- A (Achievable): 達成可能に(現実的な目標を設定する)

- R (Relevant): 関連性がある(経営目標と関連しているか)

- T (Time-bound): 期限を設ける(例:1年以内に達成する)

- 関係者との合意形成: この目的設定は、経営層から現場の担当者まで、関係者全員で共有し、合意を形成することが不可欠です。現場のニーズを無視したトップダウンの導入や、経営層の理解を得られないボトムアップの提案は、うまくいかないことが多いです。「誰の、どんな課題を、どのように解決し、どのような成果を目指すのか」を共通認識として持つことが、プロジェクト推進の原動力となります。

② 導入する技術や製品を選ぶ

目的と課題が明確になったら、それを実現するための具体的な技術や製品を選定するフェーズに入ります。IoTシステムは「デバイス・センサー」「ネットワーク」「アプリケーション(プラットフォーム)」の組み合わせで構成されるため、それぞれの要素を検討する必要があります。

- デバイス・センサーの選定:

- 「何を」知りたいのか?(温度、位置、振動、映像など)

- どのような環境で使うのか?(屋内、屋外、高温、水中など)

- 必要な精度や測定頻度は?

これらの要件に合わせて、最適なセンサーと、それを搭載するデバイスを選びます。

- ネットワークの選定:

- 通信範囲はどのくらい必要か?(数mか、数kmか)

- 通信するデータ量はどのくらいか?(少量か、大容量か)

- 電源は確保できるか?(省電力性は重要か)

- コストはどのくらいか?

これらの条件から、Wi-Fi、LPWA、5Gなど、最適な通信規格を選択します。

- アプリケーション・プラットフォームの選定:

- データの可視化、分析、デバイス管理など、どのような機能が必要か?

- 既存の業務システムとの連携は必要か?

- セキュリティ要件はどのレベルか?

- 自社で開発する(スクラッチ開発)か、既存のIoTプラットフォームを利用するかを検討します。AWS IoTやAzure IoTといった汎用的なクラウドプラットフォームから、特定の業界に特化したソリューションまで、様々な選択肢があります。スピーディな導入やコスト抑制を重視する場合は、既存のプラットフォームを利用するのが一般的です。

この選定プロセスでは、複数のベンダーから提案を受け、機能やコスト、サポート体制などを比較検討することが重要です。

③ PoC(概念実証)で効果を検証する

いきなり全社規模で大規模なIoTシステムを導入するのは、リスクもコストも非常に高くなります。そこで重要になるのが、PoC(Proof of Concept:概念実証)というステップです。PoCとは、新しいアイデアや技術が、実際に実現可能かどうか、そして期待した効果が得られるかどうかを、小規模な環境で検証する取り組みのことです。

- PoCの目的:

- 技術的検証: 選定したデバイスやネットワークが、実際の現場環境で問題なく動作するかを確認する。

- 効果検証: 目的として設定した効果(例:コスト削減、生産性向上)が、どの程度得られるかを定量的に測定・評価する。

- 課題の洗い出し: 本格導入に向けて、技術面・運用面での課題や改善点を洗い出す。

- PoCの進め方:

- スコープの定義: 検証の対象範囲を限定します(例:特定の1ライン、1つの拠点など)。

- KPIの設定: 検証の成否を判断するための具体的な評価指標(KPI)を設定します(例:故障検知率、作業時間の削減率など)。

- 実施とデータ収集: 定義したスコープで実際にシステムを稼働させ、データを収集します。

- 評価と判断: 収集したデータを分析し、KPIの達成度を評価します。その結果に基づき、本格導入に進むか、計画を修正するか、あるいは中止するかを判断します。

PoCをスモールスタートで実施し、小さな成功体験を積み重ねながら課題を解決していくアプローチは、大規模な失敗のリスクを最小限に抑え、関係者の理解を得ながらプロジェクトを堅実に進める上で非常に効果的です。

④ 本格導入して運用を開始する

PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格導入のフェーズに移ります。PoCの結果で洗い出された課題を修正した上で、対象範囲を拡大してシステムを展開します。

- システム展開: PoCの環境をベースに、対象となるすべての拠点やラインにシステムを導入・設置します。

- 運用体制の構築:

- 誰がシステムを監視するのか?

- アラートが発生した場合、誰がどのように対応するのか?

- デバイスのメンテナンスは誰が行うのか?

といった、日々の運用ルールと体制を明確に定めておく必要があります。マニュアルの整備や、担当者へのトレーニングも欠かせません。

- 継続的な改善(PDCAサイクル):

IoTの導入は、システムが稼働したら終わりではありません。むしろ、そこがスタートです。- Plan(計画): 収集したデータをどのように活用し、さらなる改善に繋げるかを計画します。

- Do(実行): 計画に基づいて施策を実行します。

- Check(評価): 施策の効果をデータで評価します。

- Act(改善): 評価結果を基に、次の改善アクションに繋げます。

このPDCAサイクルを回し続けることで、IoTシステムから得られる価値を最大化していくことができます。また、セキュリティに関しても、新たな脅威に対応するために、継続的な監視と対策のアップデートが不可欠です。

おすすめのIoTソリューション・プラットフォーム

IoTシステムをゼロから自社で構築するのは、高い専門知識と多くのリソースを必要とします。そのため、多くの企業は、クラウド事業者が提供する「IoTプラットフォーム」を利用して、迅速かつ効率的にシステムを構築しています。IoTプラットフォームは、デバイス管理、データ収集・蓄積、可視化、分析といったIoTに必要な機能をパッケージで提供するサービスです。ここでは、代表的なIoTプラットフォームをいくつか紹介します。

(※各サービスの情報は、本記事執筆時点の公式サイトに基づいています。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

| プラットフォーム名 | 提供企業 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| SORACOM | 株式会社ソラコム | IoT向けの通信(SIM)とクラウドサービスを一体提供。スモールスタートしやすく、1回線から利用可能。 |

| AWS IoT Core | Amazon Web Services | 高いスケーラビリティ。他の豊富なAWSサービス(AI/ML、データ分析など)との連携が強力。 |

| Microsoft Azure IoT Hub | Microsoft | 膨大な数のデバイスとの双方向通信をセキュアに管理。Windows環境やOffice 365との親和性が高い。 |

| Things Cloud | NTTコミュニケーションズ | デバイス、ネットワーク、アプリケーションまでワンストップで提供。NTTグループの強固な基盤が特徴。 |

| IIJ IoTサービス | 株式会社インターネットイニシアティブ | フルMVNOとしての強みを活かした柔軟なモバイル通信と、閉域網接続などセキュアなネットワークを提供。 |

SORACOM

株式会社ソラコムが提供する、IoT向けの通信とクラウドサービスを統合したプラットフォームです。「スモールスタートのしやすさ」と「使いやすさ」に大きな特徴があります。

- 特徴:

- 1枚のSIMカード、1回線の契約から利用でき、初期費用を抑えてIoTを始めることができます。PoC(概念実証)に最適です。

- WebコンソールやAPIを通じて、通信回線の開通・休止、通信速度の変更などをプログラムから柔軟にコントロールできます。

- データ転送支援サービス「SORACOM Beam」、クラウド連携サービス「SORACOM Funnel」など、IoTシステム構築を簡素化する便利なサービスが豊富に用意されています。

- 日本国内だけでなく、世界中で利用できるグローバルSIMも提供しており、海外展開にも対応しやすいです。

- 向いている用途: これからIoTを始めたいスタートアップや中小企業、迅速にPoCを行いたい大企業の新規事業部門など。

(参照:株式会社ソラコム 公式サイト)

AWS IoT Core

Amazon Web Services(AWS)が提供する、IoTの中核をなすマネージド型クラウドサービスです。世界中の何十億ものIoTデバイスを、安全かつ簡単、そして高い信頼性でクラウドに接続できます。

- 特徴:

- AWSが持つ圧倒的なスケーラビリティを背景に、デバイス数が数台から数十億台規模にまで拡大しても対応可能です。

- Amazon S3(ストレージ)、Lambda(サーバーレスコンピューティング)、Amazon Kinesis(データストリーミング)、SageMaker(AI/機械学習)といった、他の100を超えるAWSサービスとシームレスに連携できます。これにより、データの収集から蓄積、分析、AI活用までをAWS上で一気通貫に実現できます。

- デバイス認証や認可、通信の暗号化など、堅牢なセキュリティ機能が標準で提供されています。

- 向いている用途: 大規模なIoTシステムを構築したい企業、AWSの豊富なサービス群を活用して高度なデータ分析やAI連携を行いたい企業など。

(参照:Amazon Web Services 公式サイト)

Microsoft Azure IoT Hub

Microsoftが提供する、IoTデバイスとクラウド間の双方向通信を、高いセキュリティとスケーラビリティで実現するマネージドサービスです。エンタープライズ向けの機能が充実しています。

- 特徴:

- デバイスごとの認証機能やアクセス制御、セキュアな通信プロトコルのサポートにより、信頼性の高いIoTソリューションの基盤となります。

- Windows OSやOffice 365、Dynamics 365といったMicrosoftの各種エンタープライズ製品との親和性が高く、既存の業務システムとの連携がスムーズです。

- デバイスのプロビジョニング(初期設定)を自動化する「IoT Hub Device Provisioning Service」や、エッジコンピューティングを実現する「Azure IoT Edge」など、周辺サービスも充実しています。

- 向いている用途: 既存のIT基盤としてMicrosoft製品を多用している企業、エンタープライズレベルのセキュリティと管理機能を求める企業など。

(参照:Microsoft Azure 公式サイト)

Things Cloud

NTTコミュニケーションズが提供するIoTプラットフォームです。NTTグループが持つ強固なネットワーク基盤と、デバイスからアプリケーションまでをワンストップで提供する総合力が強みです。

- 特徴:

- データ収集のためのセンサーやデバイス、モバイル回線や固定回線といったネットワーク、データを蓄積・可視化するクラウドアプリケーションまで、IoTに必要な要素をまとめて提供します。

- 専門のエンジニアによる導入コンサルティングやサポートが手厚く、IoT導入に不安がある企業でも安心して利用できます。

- 特定の業務や用途に特化したテンプレート(例:設備監視、車両管理など)が用意されており、迅速なサービス立ち上げが可能です。

- 向いている用途: IoT導入に関する知見が社内に少なく、手厚いサポートを求める企業、信頼性の高いNTTのインフラ基盤を活用したい企業など。

(参照:NTTコミュニケーションズ株式会社 公式サイト)

IIJ IoTサービス

株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)が提供する、法人向けのIoTソリューションです。日本初の商用ISPとしての長年の実績と、フルMVNO(仮想移動体通信事業者)としての通信技術が強みです。

- 特徴:

- フルMVNOとして、NTTドコモとKDDIの回線を利用した高品質なモバイル通信を提供します。また、SIMのライフサイクル管理や閉域網接続など、企業のニーズに合わせた柔軟でセキュアなネットワーク構築が可能です。

- デバイス管理、データ連携、セキュリティ対策などを包括的に提供し、顧客の要望に応じたカスタムメイドのシステム構築にも対応します。

- 長年のネットワーク運用で培った高い技術力と信頼性で、ミッションクリティカルな用途にも対応します。

- 向いている用途: 高いセキュリティや信頼性が求められるIoTシステムを構築したい企業、自社の要件に合わせた柔軟なネットワーク設計が必要な企業など。

(参照:株式会社インターネットイニシアティブ 公式サイト)

これらのプラットフォームはそれぞれに特徴があるため、自社の目的、技術力、予算、将来的な拡張性などを総合的に考慮して、最適なものを選択することが重要です。

IoTの今後と将来性

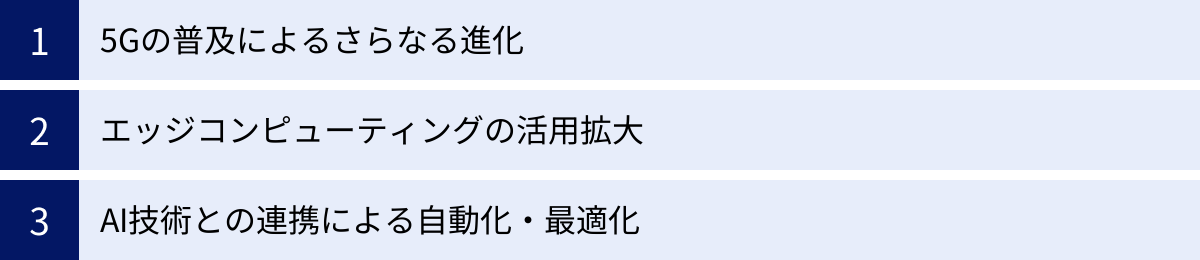

IoTはすでに多くの分野で活用されていますが、その進化はまだ始まったばかりです。今後、関連技術のさらなる発展に伴い、IoTは社会や産業、そして私たちの生活に、より深く、広範囲に浸透していくことが予想されます。ここでは、IoTの未来を形作る3つの重要なトレンドについて解説します。

5Gの普及によるさらなる進化

現在普及が進んでいる第5世代移動通信システム「5G」は、IoTの可能性を飛躍的に高める起爆剤となります。5Gには、従来の4G(LTE)にはない3つの大きな特徴があります。

- 超高速・大容量: 4Gの約20倍の通信速度を実現。高精細な4K/8K映像といった大容量データを瞬時に送受信できます。

- 超低遅延: 通信の遅延が4Gの10分の1程度(1ミリ秒)に短縮されます。これにより、ほぼリアルタイムでの遠隔操作や制御が可能になります。

- 多数同時接続: 1平方キロメートルあたり100万台という、4Gの約10倍の数のデバイスを同時にネットワークに接続できます。

これらの特徴が、IoTの活用シーンを劇的に広げます。

- リアルタイム遠隔制御の高度化: 超低遅延という特性を活かし、建設機械や産業用ロボットのより精密な遠隔操作、さらには専門医が遠隔地の患者を手術する「遠隔手術」といった、わずかな遅延も許されないミッションクリティカルな応用が現実のものとなります。

- 自動運転の実現: 自動運転車は、他の車両や交通インフラ(信号機など)と常に通信し、瞬時に状況を判断して動作する必要があります。5Gの超低遅延と高い信頼性は、安全な自動運転社会を実現するための必須のインフラです。

- スマートシティの本格化: 都市中に設置された膨大な数のセンサーやカメラ(多数同時接続)から得られる高精細な映像データ(超高速・大容量)をリアルタイムで分析し、交通、エネルギー、防災などを最適化するスマートシティの実現が加速します。

5Gは、IoTの”神経網”をより太く、速く、そして密にする技術であり、これまで技術的な制約で難しかった多くの応用を可能にするでしょう。

エッジコンピューティングの活用拡大

IoTデバイスが増え、扱うデータが爆発的に増加するにつれて、すべてのデータを一度クラウドに送信して処理する従来のモデルには限界が見え始めています。通信帯域の逼迫や、クラウドでの処理にかかる時間(遅延)、通信コストの増大といった課題です。

この課題を解決する技術として、「エッジコンピューティング」の活用が拡大しています。エッジコンピューティングとは、データを生成するIoTデバイス自体や、その近くに設置されたサーバー(エッジサーバー)でデータ処理を行うアーキテクチャのことです。

- メリット:

- 低遅延・リアルタイム性の向上: データが発生した場所のすぐ近くで処理するため、クラウドとの往復通信による遅延が解消されます。工場の機械の異常検知や自動運転車の障害物回避など、即時性が求められる処理に非常に有効です。

- 通信コストと負荷の削減: すべての生データをクラウドに送るのではなく、エッジで必要な情報だけを処理・抽出し、その結果だけをクラウドに送信します。これにより、ネットワークの通信量を大幅に削減できます。

- セキュリティの向上: 機密性の高いデータや個人情報を、クラウドに送ることなくエッジ内で処理を完結させることができます。これにより、情報漏洩のリスクを低減できます。

今後は、すべての処理をクラウドで行う「クラウドコンピューティング」と、現場で処理を行う「エッジコンピューティング」を、それぞれの長所を活かして組み合わせるハイブリッドなアプローチが主流になると考えられます。

AI技術との連携による自動化・最適化

前述の通り、IoTとAIは最高のパートナーです。IoTがデータを収集する「神経網」、AIがデータを分析・判断する「脳」として機能します。この連携は今後さらに深化し、「AIoT(Artificial Intelligence of Things)」として、より自律的で賢いシステムを生み出していきます。

- 自律的な最適化: これまでのIoTシステムは、人間が設定したルールに基づいて動作することが主でした。しかし、AIoTの世界では、システム自身がデータから学習し、状況に応じて最適なアクションを自律的に判断・実行するようになります。例えば、スマートファクトリーにおいて、AIが市場の需要予測や原材料の価格変動、生産ラインの稼働状況などを総合的に判断し、人間を介さずに生産計画をリアルタイムで自動的に最適化する、といったことが可能になります。

- パーソナライズの深化: AIが個人の行動パターンや好みをより深く学習し、一人ひとりに完全に最適化されたサービスを提供するようになります。スマートホームが住人の生活リズムやその日の気分を察知して、照明の色や音楽、室温を自動で調整したり、コネクテッドカーがドライバーの運転の癖を学習して、燃費が最も良くなる運転方法をアドバイスしたりします。

- 予測精度の向上: AIの進化により、未来を予測する精度が格段に向上します。気象データ、交通データ、人流データなどを統合的に分析し、数時間後のゲリラ豪雨や交通渋滞を高精度で予測したり、感染症の拡大をシミュレーションしたりすることで、社会全体のレジリエンス(強靭性)を高めることに貢献します。

IoT、5G、エッジコンピューティング、AIといった技術が融合することで、モノが単に繋がるだけでなく、互いに協調し、自律的に判断・最適化を行う「インテリジェントな社会システム」へと進化していくでしょう。IoTは、私たちの未来をより豊かで、持続可能なものにするための、不可欠な基盤技術であり続けることは間違いありません。