現代のビジネス環境は、労働人口の減少、働き方の多様化、グローバル競争の激化といった大きな変化の波に直面しています。このような状況下で企業が持続的に成長を遂げるためには、経営資源の中でも特に「人材」の価値を最大限に引き出す戦略が不可欠です。そこで今、多くの企業から注目を集めているのが「タレントマネジメント」という考え方です。

タレントマネジメントとは、単なる人事管理や労務管理に留まらず、従業員一人ひとりが持つスキルや経験、資質、キャリア志向といった「タレント(才能)」を経営資源として捉え、採用から育成、配置、評価までを一元的に管理し、戦略的に活用する取り組みを指します。

この記事では、タレントマネジメントの基本的な概念から、その歴史、注目される背景、導入のメリット・デメリット、そして具体的な導入ステップまでを網羅的に解説します。さらに、タレントマネジメントを効率的に進めるためのシステムについても触れ、自社に最適な取り組み方を見つけるためのヒントを提供します。人材戦略に課題を感じている経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社の成長を加速させるタレントマネジメントの第一歩を踏み出してください。

目次

タレントマネジメントとは

タレントマネジメントは、従業員を単なる「労働力」としてではなく、企業価値を創造する「資本」として捉えることから始まります。具体的には、従業員一人ひとりの能力、スキル、経験、個性、キャリアプランなどの情報を可視化・一元管理し、そのデータを基に採用、育成、配置、評価といった人事施策を戦略的に実行することを指します。

その最終的な目的は、企業の経営目標達成に貢献する人材を育成・確保し、組織全体のパフォーマンスを最大化することにあります。従来の画一的な人事管理とは異なり、個々の「タレント」に焦点を当て、その能力を最大限に引き出すための個別最適化されたアプローチが特徴です。これにより、従業員のエンゲージメントや満足度を高め、優秀な人材の定着を促す効果も期待できます。

タレントマネジメントの歴史

タレントマネジメントという概念が初めて提唱されたのは、1990年代後半のアメリカです。当時、コンサルティングファームのマッキンゼー・アンド・カンパニーが発表した報告書『The War for Talent(人材獲得競争)』が大きな注目を集めました。この報告書は、優れたリーダーシップと経営手腕を持つ「タレント」の獲得と維持が、企業の競争優位性を左右すると警鐘を鳴らし、世界中の企業に衝撃を与えました。

この「人材獲得競争」という考え方が広まるにつれ、企業は優秀な人材を惹きつけ、育成し、リテンション(維持)するための戦略的なアプローチの必要性を認識するようになりました。当初は、主に経営幹部や一部のハイポテンシャル人材(高い潜在能力を持つ人材)を対象としたエリート育成プログラムとして発展しましたが、2000年代に入ると、IT技術の進化とともに、その対象は全従業員へと拡大していきます。

従業員のスキルや経歴、評価などを一元管理できる「タレントマネジメントシステム」が登場したことで、より多くの企業が効率的に、かつ網羅的にタレントマネジメントを実践できるようになりました。

日本でタレントマネジメントが本格的に注目され始めたのは、2010年代以降です。少子高齢化に伴う労働人口の減少が深刻化し、終身雇用制度が揺らぎ始める中で、企業は限られた人材資源をいかに有効活用するかが喫緊の課題となりました。「勘」や「経験」に頼った従来の人事から脱却し、データに基づいた客観的で戦略的な人事の実現を目指す動きが活発化し、そのための手法としてタレントマネジメントが導入されるケースが増加しています。

タレントマネジメントと他の人事施策との違い

タレントマネジメントは、人事に関連する様々な施策と密接に関わっていますが、その目的やスコープ(範囲)において明確な違いがあります。ここでは、人材育成、人事評価、そして近年注目されるHCM(ヒューマン・キャピタル・マネジメント)との違いを解説します。

| 施策名 | 主な目的 | 対象範囲 | 視点 |

|---|---|---|---|

| タレントマネジメント | 経営戦略達成のための人材活用最大化 | 全従業員(特に次世代リーダー・ハイポテンシャル人材) | 戦略的・長期的・個別最適 |

| 人材育成 | 従業員のスキル・知識の向上 | 特定の階層や職種の従業員 | 業務遂行能力の向上・短〜中期的 |

| 人事評価 | 処遇(給与・賞与・昇進)の決定 | 全従業員 | 過去の実績・貢献度の査定 |

| HCM | 人材を「資本」と捉え、その価値を最大化する | 全従業員 | 経営的・投資的 |

人材育成との違い

人材育成は、従業員が現在の業務や将来のキャリアで必要となるスキルや知識を習得させることを目的とした活動です。研修、OJT(On-the-Job Training)、eラーニングなどが具体的な手法として挙げられます。

一方、タレントマネジメントは、人材育成を包括する、より上位の概念です。タレントマネジメントにおける人材育成は、単にスキルを付与するだけでなく、「誰に」「どのようなスキルを」「いつまでに」習得させるかを、経営戦略や個々のキャリアプランに基づいて戦略的に決定します。 例えば、将来の海外拠点長候補として特定した人材には、語学研修や異文化理解研修、リーダーシップ研修などを計画的に提供するといったアプローチです。つまり、人材育成が「手段」であるのに対し、タレントマネジメントは「戦略」そのものであると言えます。

人事評価との違い

人事評価は、一定期間における従業員の業績や能力、行動を評価し、給与や賞与、昇進・昇格といった処遇を決定することを主な目的とします。多くの場合、過去の実績に対する「査定」という側面が強いのが特徴です。

これに対し、タレントマネジメントにおける評価は、処遇決定のためだけに行われるものではありません。評価結果を人材配置や育成プランの策定、サクセッションプラン(後継者育成計画)の検討など、未来に向けた人材活用に繋げることを重視します。評価を通じて明らかになった個々の強みや弱み、潜在能力といった情報をデータとして蓄積し、次のアクションに活かすのです。したがって、人事評価が「過去の評価」に重点を置くのに対し、タレントマネジメントは「未来への活用」を見据えている点で大きく異なります。

HCM(ヒューマン・キャピタル・マネジメント)との違い

HCM(Human Capital Management:人的資本経営)は、人材を「コスト」ではなく、投資対象となる「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値の向上を目指す経営手法です。近年、投資家が企業の非財務情報を重視する傾向が強まったことで、人的資本に関する情報開示の重要性が高まっています。

タレントマネジメントとHCMは非常に近しい概念であり、タレントマネジメントはHCMを実現するための具体的な方法論・アプローチの一つと位置づけることができます。HCMが「人材を資本と捉え、投資し、価値を最大化する」という経営の考え方そのものであるとすれば、タレントマネジメントは、その考え方を実現するために、個々の従業員の才能をいかに見出し、育て、活かしていくかという実践的な取り組みを指します。両者は密接に連携しており、優れたタレントマネジメントの実践が、結果としてHCMの推進に繋がります。

タレントマネジメントの構成要素

タレントマネジメントは、単一の施策ではなく、採用から離職防止に至るまで、従業員のライフサイクル全体をカバーする複合的な活動です。主な構成要素として、以下の5つが挙げられます。

採用管理

タレントマネジメントにおける採用は、単に欠員を補充するだけではありません。自社の経営戦略や事業計画に基づき、将来的にどのようなスキルや資質を持った人材が必要になるかを予測し、計画的に採用活動を行います。 既存の従業員のスキルや特性を分析し、組織に不足している「タレント」を明確にした上で、そのギャップを埋める人材をターゲットに採用戦略を立てます。これにより、場当たり的な採用を避け、組織の持続的な成長に貢献する人材を獲得できます。

配置・異動

収集・分析した人材データを基に、従業員一人ひとりの能力や適性、キャリア志向が最も活かせる部署やプロジェクトへ戦略的に配置(最適配置)します。「この業務には、Aさんの分析力とBさんのリーダーシップが必要だ」といったように、データに基づいた客観的な判断が可能になります。 また、将来のリーダー候補を育成するために、意図的に複数の部署を経験させる「ジョブローテーション」を計画的に実施することも、タレントマネジメントにおける重要な配置・異動の一環です。

人材育成

前述の通り、経営戦略と連動した育成計画を策定・実行します。全社共通の階層別研修などに加え、個々の従業員のスキルセットやキャリアゴールに合わせた個別の育成プランを提供します。例えば、ハイポテンシャル人材には選抜型のリーダーシップ研修を、特定の専門スキルを持つ従業員には、そのスキルをさらに深化させるための高度な専門研修や資格取得支援を行います。個々の成長を促すことが、組織全体の能力向上に直結します。

評価

業績評価や能力評価の結果を、報酬決定だけでなく、人材育成や配置転換の重要なデータとして活用します。評価を通じて従業員の強み(ストレングス)や改善点(育成課題)を把握し、1on1ミーティングなどを通じてフィードバックを行います。このフィードバックは、従業員自身のキャリア開発意識を高めるきっかけにもなります。評価データを継続的に蓄積・分析することで、個人の成長度合いや組織全体の傾向を可視化できます。

離職防止

従業員のエンゲージメントや満足度を定期的に測定し、離職の兆候を早期に察知します。例えば、サーベイツールを用いてエンゲージメントスコアを計測したり、上司との1on1ミーティングの記録から不満や悩みを把握したりします。離職リスクが高いと判断された従業員に対しては、個別の面談やキャリア相談、配置転換の検討など、先手で対策を講じます。優秀な人材の流出を防ぎ、組織に定着させる(リテンション)ことは、タレントマネジメントの重要なゴールの一つです。

タレントマネジメントが注目される背景

なぜ今、多くの企業がタレントマネジメントに注目しているのでしょうか。その背景には、日本企業を取り巻く深刻な環境変化があります。ここでは、主要な4つの背景について詳しく解説します。

労働人口の減少

タレントマネジメントが注目される最も大きな背景の一つが、日本の深刻な労働人口の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局 労働力調査)

かつての高度経済成長期のように、豊富な労働力を前提としたビジネスモデルはもはや成り立ちません。限られた人材で高い成果を出し続けるためには、従業員一人ひとりの生産性を最大限に高める必要があります。

このような状況下で、企業は外部から優秀な人材を大量に採用することが困難になっています。そのため、今いる従業員の能力を最大限に引き出し、一人ひとりが持つ潜在能力(ポテンシャル)を余すことなく開花させることが、企業の存続と成長に不可欠です。タレントマネジメントは、既存の従業員のスキルや適性を正確に把握し、最適な配置や育成を行うことで、一人当たりの生産性を向上させるための極めて有効な手段となります。また、優秀な人材の離職を防ぎ、社内に定着させるリテンション戦略の重要性も高まっており、この点でもタレントマネジメントが果たす役割は大きいと言えます。

働き方の多様化と雇用の流動化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が変化し、人々の働き方やキャリアに対する価値観は大きく多様化しました。リモートワークやフレックスタイム制の普及、副業・兼業の解禁、フリーランスという働き方の選択など、従業員はより柔軟で自律的なキャリア形成を求めるようになっています。

同時に、雇用の流動化も進んでいます。転職が一般的になり、優秀な人材ほど、より良い条件や成長機会を求めて企業間を移動する傾向が強まっています。企業にとって、従業員のエンゲージメントを高め、「この会社で働き続けたい」と思ってもらうための魅力的な環境を提供することが、これまで以上に重要になっています。

タレントマネジメントは、こうした変化に対応するための鍵となります。従業員一人ひとりのキャリア志向や価値観をデータとして把握し、それに基づいたキャリアパスを提示したり、希望するスキルが身につくような研修機会を提供したりすることで、個々の満足度を高めることができます。自分のキャリアを会社が真剣に考えてくれていると感じることは、従業員のエンゲージメント向上に直結します。結果として、優秀な人材の定着率を高め、変化の激しい時代においても競争力のある組織を維持することが可能になります。

グローバル競争の激化

インターネットの普及により、市場のボーダーレス化は加速し、あらゆる業界でグローバルな競争が激化しています。海外の先進的な企業や、新興国の安価な労働力を背景に持つ企業と、同じ土俵で戦わなければならない時代です。

このような厳しい競争環境で勝ち抜くためには、イノベーションを創出し、新たな価値を生み出せる高度な専門性を持った人材や、グローバル市場で活躍できるリーダーシップを持った人材が不可欠です。しかし、そうした「タレント」は世界中で争奪戦となっており、獲得は容易ではありません。

そこで重要になるのが、自社内でグローバルに通用する人材を計画的に育成・発掘するタレントマネジメントです。世界中の拠点にいる従業員の情報を一元管理し、国籍や地域を問わずに優秀な人材を抜擢・配置することが求められます。例えば、ある国の拠点で優れた実績を上げた若手社員を、次世代リーダー候補として別の国の重要プロジェクトに抜擢するといった、グローバル規模での最適配置がタレントマネジメントによって可能になります。国内市場だけでなく、世界を視野に入れた戦略的な人材ポートフォリオを構築することが、企業の国際競争力を高める上で極めて重要です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

あらゆる産業において、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)が経営上の最重要課題となっています。しかし、多くの企業でDX推進のボトルネックとなっているのが、「DX人材」の不足です。

DXを推進するには、AI、IoT、データサイエンスといった先端技術に関する専門知識を持つ人材だけでなく、これらの技術をビジネスにどう活かすかを構想できるビジネスプロデューサー的な人材も必要です。これらの人材は市場価値が非常に高く、外部からの採用だけで必要数を確保するのは困難です。

そこで、タレントマネジメントを活用して、社内にいる潜在的なDX人材を発掘し、育成する「リスキリング(学び直し)」のアプローチが注目されています。 従業員のスキルデータを分析し、「この従業員は論理的思考力が高いため、データ分析の研修を受けさせればデータサイエンティストとして活躍できるかもしれない」といった仮説を立て、育成プログラムを提供します。タレントマネジメントシステムを使えば、誰がどのようなデジタルスキルを持っているか、あるいは学習意欲があるかを可視化し、DX関連プロジェクトへの適切なアサインが可能になります。DXという大きな経営課題を乗り越えるためにも、データに基づいた計画的な人材育成・配置を実現するタレントマネジメントは不可欠な経営インフラと言えるでしょう。

タレントマネジメントの目的

企業がタレントマネジメントを導入する目的は多岐にわたりますが、その根底にあるのは「人材の価値を最大化し、企業の持続的成長を実現する」という共通のゴールです。ここでは、タレントマネジメントが目指す主要な5つの目的について掘り下げていきます。

人材の最適配置の実現

タレントマネジメントの最も基本的かつ重要な目的は、「適材適所」すなわち人材の最適配置を実現することです。従業員一人ひとりが持つスキル、経験、知識、潜在能力、さらには価値観やキャリア志向といった多角的な情報をデータとして把握し、それらを最も活かせる部署や役割、プロジェクトに配置します。

従来の配置転換は、上司の主観的な評価や、人事部門の限られた情報、あるいは部署間の力関係など、必ずしも客観的とは言えない要素で決定されることが少なくありませんでした。その結果、「本来の実力を発揮できていない」「仕事へのモチベーションが上がらない」といったミスマッチが生じ、個人と組織の双方にとって不幸な状況を招いていました。

タレントマネジメントでは、データという客観的な根拠に基づいて配置を決定します。例えば、「新規事業立ち上げには、過去に複数のプロジェクトを成功させた経験があり、かつ高いストレス耐性を持つAさんをリーダーに任命する」といった戦略的な判断が可能です。従業員は自らの強みを活かせる環境で働くことで、高いパフォーマンスを発揮しやすくなり、仕事への満足度も向上します。組織全体としては、個々のパフォーマンスの総和が高まることで、生産性の向上に直結します。「勘」や「経験」に頼る人事から、「データドリブン人事」へと転換することが、最適配置の鍵となります。

次世代リーダー・経営幹部候補の育成

企業の永続的な発展のためには、将来の経営を担う次世代リーダーや経営幹部を計画的に育成することが不可欠です。これを「サクセッションプラン(後継者育成計画)」と呼びます。多くの企業で、経営層の高齢化や、後継者不足が深刻な課題となっています。

タレントマネジメントは、このサクセッションプランを効果的に実行するための強力なツールとなります。まず、全従業員の中から、高いポテンシャルを持つ人材(ハイポテンシャル人材)を早期に発見します。評価データ、スキル情報、上司の推薦、あるいは自己申告など、様々な情報を組み合わせて候補者をリストアップします。

次に、リストアップされた候補者一人ひとりに対して、個別の育成計画(IDP: Individual Development Plan)を策

定します。将来の経営幹部に求められるであろうリーダーシップ、戦略的思考力、財務知識、グローバルな視点などを養うため、挑戦的な業務へのアサイン、海外赴任、経営層とのメンタリング、外部の経営者育成プログラムへの派遣など、多様な育成機会を計画的に提供します。

このように、場当たり的ではなく、長期的な視点に立って計画的に次世代リーダーを育成することで、経営の安定性を確保し、企業の持続的な成長基盤を構築することができます。

従業員エンゲージメントの向上

従業員エンゲージメントとは、従業員が自社のビジョンや戦略に共感し、仕事に対して情熱や誇りを持ち、自発的に貢献しようとする意欲の度合いを示す指標です。エンゲージメントが高い組織は、生産性が高く、離職率が低い傾向があることが知られています。

タレントマネジメントは、従業員エンゲージメントの向上に大きく貢献します。なぜなら、タレントマネジメントは「個」を尊重するアプローチだからです。

- キャリアパスの可視化: 自分のスキルや経験が社内でどのように評価され、将来どのようなキャリアを歩めるのかが見える化されることで、従業員は将来への見通しを持つことができます。

- 成長機会の提供: 会社が自分の成長を支援してくれている(研修や挑戦的な仕事の機会を与えてくれる)と感じることは、エンゲージメントを高める大きな要因です。

- 適切なフィードバック: 上司との1on1ミーティングなどを通じて、自身の強みや期待される役割について定期的にフィードバックを受けることで、仕事へのモチベーションが維持されます。

- 公平な評価と配置: データに基づいた公平な評価や配置は、処遇に対する納得感を高め、会社への信頼に繋がります。

このように、企業が一人ひとりの従業員と真摯に向き合い、その成長と活躍を支援する姿勢を示すことが、結果として従業員のエンゲージメントを育むことに繋がります。

離職率の低下

優秀な人材の離職は、企業にとって大きな損失です。採用や育成にかかったコストが無駄になるだけでなく、ノウハウの流出や、残された従業員の業務負荷増加、士気の低下など、様々なマイナスの影響を及ぼします。

タレントマネジメントは、離職率の低下、すなわち優秀な人材のリテンション(定着)を目的としています。従業員エンゲージメントの向上もその一環ですが、より直接的なアプローチも可能です。

タレントマネジメントシステムを活用して、従業員の勤怠データ、パフォーマンス評価、1on1の面談記録、エンゲージメントサーベイの結果などを継続的にモニタリングします。これらのデータを分析することで、「最近、残業時間が増えている」「評価が低下傾向にある」「サーベイでネガティブな回答が増えた」といった離職の危険信号を早期に察知できます。

リスクが検知された従業員に対しては、人事部門や上司が速やかに面談を行い、不満や悩みの原因をヒアリングします。原因が労働環境にあるのか、人間関係にあるのか、あるいはキャリアの悩みなのかを特定し、配置転換や業務内容の見直し、メンターの設定など、個別の状況に応じた適切な対策を講じます。問題が深刻化する前に先手を打つことで、不本意な離職を未然に防ぎ、貴重な人材の流出を食い止めることができます。

経営戦略と連動した人事戦略の実行

従来の人事は、採用、労務管理、給与計算といったオペレーショナルな業務が中心で、経営戦略とは必ずしも連動していないケースが多く見られました。しかし、人材が企業の競争力を左右する現代において、人事部門には経営層のビジネスパートナーとして、経営戦略の実現を人材の側面から支える「戦略人事」の役割が求められています。

タレントマネジメントは、この戦略人事の実行を可能にするための基盤です。例えば、経営層が「3年後にアジア市場でのシェアを倍増させる」という経営戦略を掲げたとします。この戦略を実現するために、人事部門はタレントマネジメントのデータを活用して以下のようなアクションを検討します。

- 人材ポートフォリオ分析: 現在、社内にアジアでのビジネス経験者や現地の言語に堪能な人材が何人いるか?

- ギャップ分析: 目標達成に必要な人材と現状とのギャップはどれくらいか?

- 採用計画: 不足している人材を外部から何人採用する必要があるか?

- 育成計画: 既存の従業員の中から、将来アジアで活躍できるポテンシャルを持つ人材を選抜し、どのような育成プログラムを提供するか?

- 配置計画: 誰をいつ、どのアジア拠点に異動させるか?

このように、経営目標というゴールから逆算して、必要な人材要件を定義し、そのギャップを埋めるための採用・育成・配置計画をデータに基づいて策定・実行する。 これこそが、タレントマネジメントが目指す経営戦略と連動した人事戦略の姿です。

タレントマネジメント導入のメリット

タレントマネジメントを導入することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは、組織と従業員の双方にもたらされる5つの主要なメリットを解説します。

データに基づいた客観的な人事戦略を立てられる

タレントマネジメント導入の最大のメリットは、人事に関するあらゆる意思決定を、データという客観的な根拠に基づいて行えるようになることです。これまで多くの企業の人事、特に配置や抜擢においては、上司の印象や経験、あるいは人事担当者の「勘」といった主観的な要素が大きく影響していました。

しかし、タレントマネジメントシステムを導入し、従業員の経歴、スキル、研修履歴、評価、キャリア志向などのデータを一元管理することで、これらの情報を組み合わせた多角的な分析が可能になります。

例えば、ある重要なプロジェクトのリーダーを選定する際に、これまでは「A部長の推薦だから」「Bさんは経験が長いから」といった理由で決まっていたかもしれません。しかし、タレントマネジメントを導入すれば、「過去のプロジェクト成功率が最も高く、チームメンバーからの360度評価でリーダーシップの項目が突出しており、本人もリーダー職への意欲を示しているCさん」といったように、複数のデータソースを基に、最も適任な人材を客観的に選び出すことができます。

これにより、判断の属人性を排除し、誰もが納得しやすい公正な意思決定が可能になります。また、経営戦略を実現するためにどのような人材が何人必要か、といった人材ポートフォリオの分析もデータに基づいて行えるため、より精度の高い人事戦略を立案・実行できるようになります。

人材データの一元管理と可視化ができる

多くの企業では、人材に関する情報が様々な場所に散在しています。履歴書や職務経歴書は採用管理システムに、人事評価はExcelファイルに、研修の受講履歴はまた別のExcelに、勤怠情報は勤怠管理システムに、といった具合です。これでは、ある従業員の全体像を把握したいと思っても、あちこちの情報を探し回らなければならず、非常に非効率です。

タレントマネジメントシステムは、これらの散在した人材情報を一つのプラットフォームに集約し、一元管理することを可能にします。 従業員の基本情報から、スキル、資格、経歴、評価、1on1の面談記録、エンゲージメントサーベイの結果まで、あらゆるデータを紐づけて管理できます。

データが一元化されることで、「可視化」が容易になります。例えば、組織図をクリックするだけで各従業員の顔写真とプロフィールが表示されたり、「Pythonのスキルを持ち、英語がビジネスレベルで、マネジメント経験が3年以上ある人材」といった複雑な条件で全社から瞬時に検索したりできます。

また、組織全体のスキル保有状況をグラフで可視化したり、部署ごとのエンゲージメントスコアの推移をダッシュボードで確認したりすることも可能です。これまで見えなかった組織の強みや弱み、あるいは個人の隠れた才能が「見える」ようになることで、より的確な人事施策を打つためのインサイトを得ることができます。

従業員の成長とモチベーション向上につながる

タレントマネジメントは、企業側だけでなく、従業員にとっても大きなメリットがあります。それは、自身のキャリア成長を実感し、仕事へのモチベーションを高められることです。

タレントマネジメントを実践する企業では、従業員は自身のスキルやキャリアプランを会社に申告し、それに基づいたフィードバックや育成機会を得やすくなります。上司との1on1ミーティングなどを通じて、「あなたのこの強みを、次のプロジェクトでこう活かしてほしい」「将来マネージャーを目指すなら、今はこのスキルを伸ばそう」といった、個別具体的なアドバイスを受けることができます。

このように、会社が自分のキャリアに真剣に向き合い、成長を支援してくれているという実感は、従業員のエンゲージメントを大きく向上させます。 また、自分の強みやスキルが正当に評価され、希望するキャリアパスに近い業務や部署に配置される可能性が高まるため、仕事へのやりがいも増します。

結果として、従業員は自律的にスキルアップに取り組むようになり、組織全体の学習文化が醸成される効果も期待できます。個々の成長意欲が組織の成長エンジンとなる、好循環を生み出すことができるのです。

組織全体の生産性が向上する

タレントマネジメントによる人材の最適配置は、組織全体の生産性向上に直接的に貢献します。前述の通り、従業員一人ひとりが自らの強みや適性を最も活かせる場所で働くことで、個々のパフォーマンスが最大化されます。

例えば、緻密な分析が得意な従業員をデータ分析部門に、創造性豊かな従業員を商品企画部門に、コミュニケーション能力が高い従業員を営業部門に配置することで、各部門の業務効率と成果は格段に向上します。個々のパフォーマンスの総和が、組織全体の生産性です。

さらに、タレントマネジメントは、ハイパフォーマー(高い業績を上げる従業員)の特性を分析し、その成功要因を他の従業員の育成に活かす、といった活用も可能です。「当社のトップセールスに共通する行動特性は何か?」をデータから分析し、その要素を営業研修のプログラムに組み込むことで、組織全体の営業力を底上げすることができます。

また、従業員エンゲージメントの向上も生産性に良い影響を与えます。エンゲージメントの高い従業員は、自発的に業務改善の提案をしたり、同僚と協力して課題解決に取り組んだりする傾向があり、こうした前向きな行動が組織全体の生産性を押し上げます。

公平な評価による従業員の納得感を高める

人事評価における不公平感は、従業員のモチベーションを著しく低下させる要因の一つです。「なぜあの人が自分より高く評価されるのか」「上司の好き嫌いで評価が決まっているのではないか」といった不満は、エンゲージメントの低下や離職に直結します。

タレントマネジメントは、評価プロセスに客観性と透明性をもたらし、従業員の納得感を高める効果があります。評価の基準やプロセスが明確に定義され、全社で共有されるようになります。また、評価は業績目標の達成度といった定量的なデータに加え、コンピテンシー(行動特性)評価や360度評価など、複数の視点から得られた客観的なデータに基づいて行われます。

これにより、評価が特定の評価者の主観に左右されるリスクが低減し、より公平な評価が実現します。評価結果のフィードバック面談においても、具体的なデータや事実に基づいて対話が行われるため、従業員は評価の根拠を理解しやすくなります。「自分の働きぶりを、データに基づいてきちんと見てくれている」という安心感が、会社や上司への信頼を育み、評価制度そのものへの納得感を高めるのです。

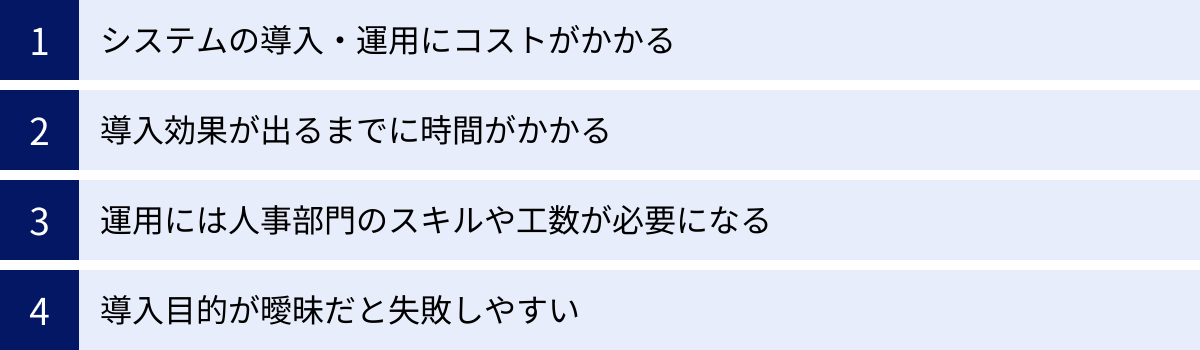

タレントマネジメント導入のデメリットと注意点

タレントマネジメントは多くのメリットをもたらす一方で、導入と運用にはいくつかの課題や注意点も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが、導入を成功させるための鍵となります。

システムの導入・運用にコストがかかる

タレントマネジメントを本格的に実践するには、多くの場合、専用の「タレントマネジメントシステム」の導入が不可欠です。このシステムの導入には、初期費用や月額の利用料が発生します。

料金体系はシステムによって様々ですが、一般的には従業員数に応じたID課金制が多く、企業の規模によっては年間数百万円から数千万円のコストがかかることもあります。この初期投資とランニングコストは、企業にとって決して小さくない負担となります。

また、金銭的なコストだけでなく、システムの選定や導入準備、社内への定着活動など、人事部門の担当者が費やす時間的なコストも考慮しなければなりません。費用対効果を慎重に見極め、経営層の理解を得た上で予算を確保する必要があります。コストを抑えたい場合は、必要な機能に絞ってスモールスタートできるシステムや、初期費用が無料のシステムを選ぶといった工夫が求められます。

導入効果が出るまでに時間がかかる

タレントマネジメントは、導入してすぐに劇的な効果が現れるような特効薬ではありません。人材の育成や組織文化の変革には時間がかかるため、成果を実感できるまでには、少なくとも1年から数年単位の長期的な視点が必要です。

まず、従業員のデータを収集し、データベースを整備するだけでも数ヶ月を要します。その後、そのデータを活用して人材配置や育成計画を立て、実行し、その効果が個人の成長や組織の業績として表れるまでには、さらに長い時間が必要です。

経営層や現場の従業員が短期的な成果を求めすぎると、「コストをかけて導入したのに、何も変わらないじゃないか」という不満が生じ、プロジェクトが頓挫してしまう可能性があります。導入前に、タレントマネジメントは長期的な取り組みであることを関係者全員で共有し、短期的なKPI(例:データ入力率)と中長期的なKGI(例:離職率低下、次世代リーダー候補者数)をそれぞれ設定しておくことが重要です。焦らず、着実にステップを踏んでいく姿勢が求められます。

運用には人事部門のスキルや工数が必要になる

タレントマネジメントシステムを導入しただけでは、宝の持ち腐れになってしまいます。そのシステムを使いこなし、収集したデータを分析して人事戦略に活かすためには、人事部門の担当者に新たなスキルや知識が求められます。

具体的には、データを読み解き、課題を発見し、改善策を立案する「データ分析能力」や「戦略的思考力」が必要です。また、システムを全社に展開し、従業員や管理職に使ってもらうための「プロジェクトマネジメント能力」や「コミュニケーション能力」も不可欠です。

従来のオペレーション中心の人事業務に慣れている場合、こうした新たな役割に対応するのは容易ではないかもしれません。人事担当者向けの研修を実施したり、データ分析の専門知識を持つ人材を新たに採用・育成したりする必要が出てくるでしょう。

さらに、データの収集・更新、従業員からの問い合わせ対応、管理職への活用促進など、日常的な運用にも相応の工数がかかります。人事部門のリソースが不足している場合は、誰が主担当となり、どれくらいの工数を割くのかを事前に計画し、体制を整えておく必要があります。

導入目的が曖昧だと失敗しやすい

タレントマネジメント導入における最も典型的な失敗パターンが、「何のために導入するのか」という目的が曖昧なまま進めてしまうことです。「他社がやっているから」「流行っているから」といった理由でシステムを導入しても、うまく活用することはできません。

目的が曖昧だと、以下のような問題が発生します。

- 収集する情報が定まらない: 目的が不明確なため、どのような人材情報を集めればよいか分からず、不要な情報まで集めてしまったり、逆に肝心な情報が漏れてしまったりする。

- システム選定を誤る: 自社の課題に合わない、機能が過剰または不足しているシステムを選んでしまう。

- 現場の協力が得られない: 従業員や管理職に「なぜこんな面倒なことをしなければならないのか」と問われても、明確に説明できず、データ入力や面談などに協力してもらえない。

- 効果測定ができない: そもそも目指すゴールがないため、導入後の成果を測ることができず、取り組みの価値を証明できない。

導入を検討する最初の段階で、「自社の最も大きな人事課題は何か?(例:次世代リーダーの不足、若手の離職率の高さなど)」「タレントマネジメントによって、その課題をどのように解決したいのか?」を徹底的に議論し、具体的で明確な目的を設定することが、成功の絶対条件です。

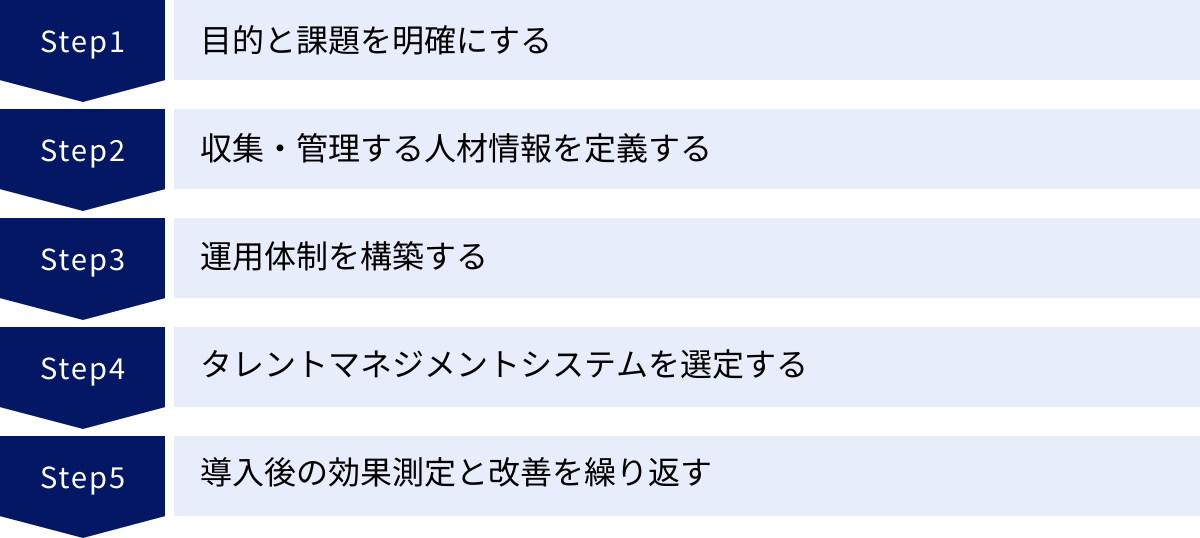

タレントマネジメント導入の5ステップ

タレントマネジメントを成功させるためには、計画的かつ段階的に導入を進めることが重要です。ここでは、導入を検討してから運用・改善に至るまでの標準的な5つのステップを解説します。

① 目的と課題を明確にする

すべての始まりは、「なぜタレントマネジメントを導入するのか?」という目的を明確にすることです。これは前述のデメリットでも触れた通り、導入プロジェクトの成否を分ける最も重要なステップです。

まずは、自社が抱えている経営上・人事上の課題を洗い出します。経営層や各事業部の責任者、現場の管理職や従業員など、様々な立場の人にヒアリングを行うと、より多角的な視点から課題を抽出できます。

【課題の洗い出し例】

- 経営層:「将来の経営を任せられる人材が育っていない」

- 事業部長:「DXを推進したいが、デジタルスキルを持つ人材が社内にいない」

- 人事部長:「優秀な若手社員の離職が続いており、定着率が低い」

- 現場の管理職:「部下のスキルやキャリア志向が把握できず、適切な指導ができない」

- 従業員:「今の会社でのキャリアパスが見えず、成長実感が得られない」

これらの課題の中から、最も優先的に解決すべきものは何かを特定し、それをタレントマネジメント導入の主目的として設定します。例えば、「次世代リーダー候補の計画的育成と、それに伴う離職率の低下」といったように、具体的かつ測定可能な目標を設定することが理想です。この目的が、今後のすべてのステップにおける判断基準となります。

② 収集・管理する人材情報を定義する

目的が明確になったら、次はその目的を達成するために「どのような人材情報を収集し、管理・活用する必要があるか」を定義します。やみくもに多くの情報を集めようとすると、従業員の入力負担が増え、データの質も低下するため、目的達成に必要な情報に絞り込むことが重要です。

一般的にタレントマネジメントで管理される情報には、以下のようなものがあります。

| 情報カテゴリ | 具体的な項目例 |

|---|---|

| 基本情報 | 氏名、所属、役職、入社年月日、雇用形態など |

| 経歴情報 | 社内異動履歴、担当プロジェクト履歴、過去の職務経歴など |

| スキル・資格 | 保有資格、語学力(TOEICスコア等)、専門スキル(プログラミング言語等)、研修受講履歴 |

| 評価情報 | 業績評価、コンピテンシー評価、360度評価、上司からのコメント |

| マインド・志向 | キャリアプラン、異動希望、働きがい、エンゲージメントサーベイの結果、1on1面談記録 |

| 勤怠・健康 | 残業時間、有給休暇取得率、健康診断結果など |

例えば、「次世代リーダー候補の育成」が目的ならば、過去の評価結果やリーダーシップ経験、本人のキャリア志向といった情報が特に重要になります。「DX人材の発掘」が目的ならば、専門スキルや資格、研修受講履歴が重要な情報となるでしょう。目的に合わせて、収集する情報の優先順位をつけ、定義することが成功の鍵です。

③ 運用体制を構築する

タレントマネジメントは人事部門だけで完結するものではなく、全社的な取り組みです。そのため、誰が、どのような役割と責任を担うのか、明確な運用体制を構築する必要があります。

一般的には、以下のような役割分担が考えられます。

- プロジェクトオーナー(経営層): プロジェクトの最高責任者。タレントマネジメントの目的や重要性を全社に発信し、必要なリソース(予算、人員)を確保する。

- プロジェクトマネージャー(人事部長など): プロジェクト全体の進捗管理責任者。各部署との調整や課題解決をリードする。

- 人事担当者(運用担当): システムの日常的な運用、データ管理、従業員からの問い合わせ対応、活用マニュアルの作成など、実務を担う。

- 現場の管理職: 部下のデータ入力や更新の促進、1on1面談の実施と記録、部下の育成プラン策定など、現場での活用を推進する。

- 従業員: 自身のプロフィールやスキル情報、キャリアプランなどを定期的に入力・更新する。

特に、現場の管理職の協力は不可欠です。管理職がタレントマネジメントの意義を理解し、積極的に活用してくれるかどうかが、運用の定着を大きく左右します。管理職向けの研修会や説明会を丁寧に実施し、目的やメリット、具体的な操作方法などを伝え、協力を仰ぐことが重要です。

④ タレントマネジメントシステムを選定する

収集する情報や運用体制が決まったら、いよいよそれらを実現するためのツール、タレントマネジメントシステムを選定します。現在、市場には多種多様なシステムが存在するため、自社の目的や課題に最も合ったものを選ぶことが重要です。

システム選定の際には、以下のポイントを比較検討しましょう。

- 機能の網羅性: ステップ②で定義した情報を管理できるか?自社の課題解決に必要な機能(例:スキル管理、サクセッションプラン、エンゲージメントサーベイなど)が備わっているか?

- 操作性(UI/UX): 人事担当者だけでなく、一般の従業員や管理職が直感的に使えるか?無料トライアルなどを活用し、実際の画面を触って確認することが推奨されます。

- カスタマイズ性: 自社の評価制度や組織構造に合わせて、項目や画面を柔軟に設定変更できるか?

- サポート体制: 導入時の設定支援や、導入後の問い合わせ対応、活用促進のためのコンサルティングなど、サポート体制は充実しているか?

- コスト: 初期費用、月額費用は予算内に収まるか?料金体系は自社の規模や使い方に合っているか?

- セキュリティ: 個人情報という機微な情報を扱うため、セキュリティ対策は万全か?(ISMS認証の取得など)

複数のシステムから資料を取り寄せ、デモンストレーションを受け、比較検討表を作成するなどして、総合的に判断しましょう。

⑤ 導入後の効果測定と改善を繰り返す

システムを導入して運用を開始したら、それで終わりではありません。タレントマネジメントは、継続的な効果測定と改善(PDCAサイクル)を回していくことが不可欠です。

まず、ステップ①で設定した目的に対して、効果を測定するための指標(KPI)を設定します。

【KPIの設定例】

- 目的: 次世代リーダー候補の育成

- KPI: ハイポテンシャル人材のリストアップ数、候補者一人あたりの研修時間、サクセッションプランの策定率

- 目的: 若手の離職率低下

- KPI: 入社3年以内の離職率、エンゲージメントサーベイのスコア、1on1ミーティングの実施率

これらのKPIを定期的に(例:四半期ごと、半年ごと)に測定し、目標に対する進捗を確認します。もし進捗が芳しくない場合は、「なぜ計画通りに進んでいないのか?」という原因を分析します。データ入力が進んでいないのか、管理職が活用できていないのか、そもそも設定した施策が効果的でないのか、といった要因を特定し、改善策を検討・実行します。

例えば、データ入力率が低いのであれば、入力促進キャンペーンを実施したり、管理職に入力を促すよう依頼したりします。タレントマネジメントは一度導入したら完成ではなく、組織の状況変化に合わせて、常に見直しと改善を繰り返していく、生き物のような取り組みなのです。

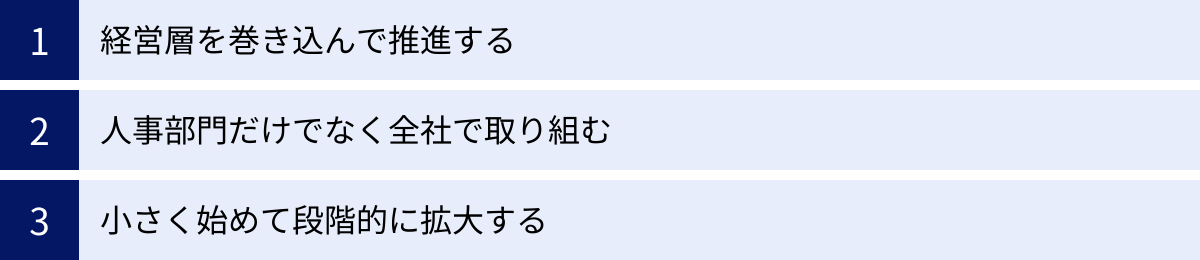

タレントマネジメントを成功させるポイント

導入ステップを着実に踏むことに加えて、タレントマネジメントを組織に根付かせ、真の成功に導くためには、いくつかの重要な心構えや組織文化に関わるポイントがあります。

経営層を巻き込んで推進する

タレントマネジメントは、人事部門だけの一施策ではなく、経営戦略そのものと深く結びついた全社的な変革プロジェクトです。そのため、経営層の強力なコミットメントがなければ、成功はおぼつきません。

経営層には、プロジェクトの「旗振り役」としての役割が期待されます。なぜ今、タレントマネジメントが必要なのか、それによって会社をどう変えていきたいのか、というトップの想いやビジョンを、自らの言葉で繰り返し全従業員に発信してもらうことが極めて重要です。経営トップからのメッセージは、従業員や管理職の当事者意識を高め、変革への協力を促す大きな力となります。

また、タレントマネジントの導入には、予算や人員といったリソースが必要です。現場から抵抗があった際の調整役や、最終的な意思決定者としても、経営層の積極的な関与が不可欠です。人事部門は、定期的に経営層に進捗状況や課題を報告し、常に連携を取りながらプロジェクトを推進していく必要があります。経営層を「巻き込む」のではなく、経営層が「主導する」という形が理想です。

人事部門だけでなく全社で取り組む

タレントマネジメントの運用が始まると、データの入力や活用は、人事部門だけでなく、現場の管理職や一般従業員が行うことになります。したがって、「これは人事の仕事」という意識ではなく、「全社で取り組むべき自分たちの活動」という文化を醸成することが成功の鍵を握ります。

特に重要な役割を担うのが、現場の管理職です。管理職は、部下の情報を最もよく知る立場にあり、日々の1on1ミーティングや業務指導を通じて、部下の育成やキャリア支援を直接的に行います。管理職がタレントマネジメントの目的を理解し、システムを積極的に活用して部下との対話を深めることができれば、タレントマネジメントの効果は飛躍的に高まります。

そのためには、管理職向けの研修を充実させることが不可欠です。システムの操作方法だけでなく、「なぜこれが必要なのか」「これを活用することで、マネジメントがどう楽になるのか」「部下の成長をどう支援できるのか」といった、管理職自身のメリットを丁寧に伝えることが重要です。また、タレントマネジメントの活用度を管理職の評価項目に加えるなど、動機づけの仕組みを設けることも有効な手段です。

小さく始めて段階的に拡大する

最初から完璧なタレントマネジメントを目指し、全社一斉に、多くの機能を盛り込んでスタートしようとすると、準備に時間がかかりすぎる上に、現場の混乱を招き、失敗するリスクが高まります。

そこでおすすめなのが、「スモールスタート」という考え方です。まずは、最も課題意識が高い特定の部署や階層(例:営業部、新任管理職層など)に限定して導入を開始します。機能も、目的達成に不可欠な最小限のもの(例:スキル管理と1on1面談記録のみ)に絞り込みます。

この小さな範囲で運用を始め、そこで得られた知見や成功体験、あるいは失敗談をもとに、運用方法やルールを改善していきます。パイロット導入で効果が確認できれば、その成功事例を社内に共有することで、他の部署へ展開する際の説得材料にもなります。

このように、まずは小さく始めてPDCAサイクルを回し、少しずつ対象範囲や活用機能を広げていく「アジャイル型」のアプローチを取ることで、大きな失敗を避け、着実に組織全体へと定着させていくことができます。焦らず、着実に成功体験を積み重ねていくことが、最終的な成功への近道となります。

タレントマネジメントシステムとは

タレントマネジメントを効率的かつ効果的に実践するために、多くの企業が導入しているのが「タレントマネジメントシステム」です。これは、従業員の様々な人材データを一元管理し、可視化・分析することで、戦略的な人事施策の立案と実行を支援するITツールです。

タレントマネジメントシステムの主な機能

タレントマネジメントシステムには多様な機能がありますが、ここでは多くのシステムに共通して搭載されている主な機能を紹介します。

| 機能名 | 概要 |

|---|---|

| 人材データベース | 従業員の基本情報、経歴、スキル、評価などのあらゆる情報を集約・一元管理する機能。システムの根幹となる。 |

| 人材検索・分析 | 蓄積されたデータから、特定の条件(スキル、経歴など)に合致する人材を検索したり、組織全体の傾向を分析・可視化したりする機能。 |

| 目標管理(MBO) | 従業員一人ひとりの目標設定、進捗確認、評価までをシステム上で完結させる機能。OKRに対応するシステムもある。 |

| 人事評価 | 評価シートの配布、入力、回収、集計といった一連の評価業務を効率化する機能。評価プロセスの可視化にも繋がる。 |

| スキル管理 | 従業員が持つスキルや資格を登録・可視化する機能。スキルマップの作成や、不足スキルの把握に役立つ。 |

| アンケート | 従業員エンゲージメントサーベイや満足度調査、各種アンケートなどを簡単に作成・実施・集計できる機能。 |

人材データベース

タレントマネジメントシステムの最も基本的な機能です。従業員の氏名や所属といった基本情報に加え、顔写真、職務経歴、異動履歴、保有資格、研修受講歴、評価履歴、1on1の面談記録など、あらゆる人材情報を一つのプラットフォームに集約します。情報が散在することなく、いつでも特定の従業員の全体像をすぐに把握できます。

人材検索・分析

人材データベースに蓄積された情報を活用する機能です。「特定の資格を持ち、海外勤務経験のある30代の社員」といったように、複数の条件を組み合わせて、該当する人材を全社から横断的に検索できます。これにより、プロジェクトメンバーの選定や異動候補者のリストアップが迅速かつ的確に行えます。また、部署ごとの年齢構成やスキル保有状況、離職率の推移などをグラフやチャートで可視化(ダッシュボード機能)し、組織の現状分析や課題発見に役立てます。

目標管理

MBO(目標による管理)やOKR(Objectives and Key Results)といった目標管理制度の運用を支援する機能です。目標の設定、上司とのすり合わせ、期中の進捗確認、期末の振り返りと評価といった一連のプロセスをシステム上で管理できます。会社全体の目標、部門の目標、個人の目標が連動している様子を可視化できるため、従業員は自分の業務が会社全体の目標達成にどう貢献しているかを理解しやすくなります。

人事評価

評価シートの作成、配布、評価の入力、甘辛調整、フィードバック面談の記録まで、人事評価に関する一連の業務フローをシステム化し、大幅に効率化します。紙やExcelでの運用に比べて、進捗管理が容易になり、評価結果の集計や分析も自動で行えます。評価プロセスの透明性が高まり、評価業務における人事担当者や管理職の負担を軽減します。

スキル管理

従業員一人ひとりが持つスキルや専門性、資格などを登録・管理する機能です。従業員自身がスキルを登録したり、上司が評価したりできます。組織全体でどのようなスキルがどれくらい保有されているかを一覧(スキルマップ)で可視化できるため、自社の強みや、今後強化すべきスキル領域(スキルギャップ)を明確に把握できます。

アンケート

従業員エンゲージメントサーベイや、パルスサーベイ(簡易的な意識調査)、コンプライアンス調査、研修後の理解度チェックなど、様々なアンケートを簡単に作成・配信・集計できる機能です。回答結果は自動で集計・分析されるため、従業員の生の声を迅速に把握し、組織改善のアクションに繋げることができます。匿名での回答も可能なため、従業員は本音で回答しやすくなります。

タレントマネジントシステムを選ぶ際のポイント

自社に最適なタレントマネジメントシステムを選ぶためには、いくつかの重要な視点があります。

自社の課題や目的を解決できるか

システム選定で最も重要なのは、導入の目的(何を解決したいのか)を達成できる機能を備えているかという点です。「次世代リーダー育成」が目的ならサクセッションプラン機能やスキル管理機能が、「離職率低下」が目的ならエンゲージメントサーベイや1on1支援機能が重要になります。多機能であることよりも、自社の課題解決に直結する機能がしっかりと備わっているかを見極めましょう。

従業員が使いやすい操作性か

タレントマネジメントシステムは、人事担当者だけでなく、全従業員や管理職が利用するものです。そのため、ITに不慣れな人でも直感的に操作できる、分かりやすいインターフェース(UI/UX)であることが非常に重要です。操作が複雑だと、データ入力が進まなかったり、現場で活用されなかったりする原因になります。無料トライアルやデモンストレーションで、実際に複数の担当者に触ってもらい、使いやすさを確認することをおすすめします。

必要な機能が揃っているか

自社の課題解決に必要な機能が搭載されていることはもちろんですが、将来的な拡張性も考慮に入れると良いでしょう。現在は必要なくても、将来的には「人事評価もシステム化したい」「アンケート機能も使いたい」となる可能性があります。必要な機能だけを選んで導入できる(スモールスタートできる)か、後から機能を追加できるかといった、システムの柔軟性も確認しておきましょう。

サポート体制は充実しているか

システムの導入は、ゴールではなくスタートです。運用を定着させ、効果を最大化するためには、提供ベンダーからのサポートが欠かせません。導入時の初期設定を支援してくれるか、操作方法に関する問い合わせに迅速に対応してくれるか、他社の活用事例などを基に運用のアドバイスをくれるかなど、サポート体制の手厚さを確認しましょう。専任のカスタマーサクセス担当者がつくサービスは、手厚いサポートが期待できます。

柔軟なカスタマイズが可能か

企業によって、人事制度や評価項目、組織文化は様々です。システムが固定的な仕様で、自社のやり方に合わせられないと、運用が形骸化してしまう恐れがあります。自社独自の評価項目を追加できるか、組織階層に合わせて権限設定を柔軟に変更できるかなど、カスタマイズの自由度を確認することも重要なポイントです。

おすすめのタレントマネジメントシステム5選

ここでは、国内で多くの企業に導入されている代表的なタレントマネジメントシステムを5つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や課題に合ったシステム選びの参考にしてください。なお、各システムの情報は、公式サイト等で公開されている最新の情報に基づいています。

| システム名 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| カオナビ | 直感的なUI/UXと豊富な機能。顔写真が並ぶインターフェースが特徴で、人材の「見える化」に強い。 | 人材情報を可視化し、適材適所や抜擢に活かしたい企業。初めてタレントマネジメントシステムを導入する企業。 |

| タレントパレット | 人材データ活用・分析に強み。科学的な人事戦略を実現するための機能が豊富。マーケティング思考を取り入れている。 | データに基づいた科学的人事(HRテクノロジー)を推進したい企業。離職防止や採用強化に課題を持つ企業。 |

| HRBrain | 人事評価管理からタレントマネジメントまでをシームレスに連携。目標管理(OKR/MBO)の運用に定評がある。 | 人事評価制度のDX化と、評価データを活用した人材育成・配置を実現したい企業。 |

| SmartHR | 労務管理からタレントマネジメントまで、人事領域を幅広くカバー。従業員情報が自然と集まる仕組みが強み。 | 労務管理の効率化を起点に、タレントマネジメントまで一気通貫で取り組みたい企業。従業員体験(EX)を重視する企業。 |

| あしたのチーム | 人事評価制度の構築・運用コンサルティングに強み。評価を軸とした人材育成、組織力向上を支援。 | 評価制度の見直しから着手し、社員の給与・成長と会社の業績を連動させたい中小・ベンチャー企業。 |

① カオナビ

「カオナビ」は、株式会社カオナビが提供するタレントマネジメントシステムです。顔写真が並ぶ直感的なインターフェースが最大の特徴で、「社員の顔と名前が一致しない」といった基本的な課題解決から、本格的な人材抜擢、経営の意思決定まで幅広く活用できます。人材データベース、評価ワークフロー、アンケート、社員プロファイルなど、タレントマネジメントに必要な基本機能を網羅しており、多くの企業で導入実績があります。特に、人材の「見える化」を重視し、組織のコミュニケーションを活性化させたい企業に適しています。

(参照:株式会社カオナビ 公式サイト)

② タレントパレット

株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する「タレントパレット」は、「科学的人事」をコンセプトに、人材データの分析・活用機能に強みを持つシステムです。人材の基本情報に加え、適性検査、モチベーション、エンゲージメントなど様々なデータを掛け合わせ、多角的な分析が可能です。離職予兆の分析、ハイパフォーマー分析、社員アンケート、eラーニングなど、マーケティング的な思考を取り入れた独自機能が豊富に搭載されています。データドリブンな人事戦略を本格的に推進したい企業や、離職防止、採用強化といった具体的な課題解決を目指す企業におすすめです。

(参照:株式会社プラスアルファ・コンサルティング 公式サイト)

③ HRBrain

株式会社HRBrainが提供する「HRBrain」は、人事評価管理を中心に、目標管理(OKR/MBO)、1on1、人材データ活用までをワンストップで実現するシステムです。評価プロセスの効率化に強みを持ち、評価結果を人材育成や配置にシームレスに繋げることができます。シンプルな操作性が特徴で、現場の管理職や従業員にも使いやすい設計になっています。人事評価制度のDX(デジタルトランスフォーメーション)を起点として、タレントマネジメントを全社に展開していきたい企業に最適なシステムの一つです。

(参照:株式会社HRBrain 公式サイト)

④ SmartHR

株式会社SmartHRが提供する「SmartHR」は、シェアNo.1のクラウド人事労務ソフトとして知られていますが、近年タレントマネジメント領域の機能も大幅に強化しています。入社手続きや年末調整といった労務管理のプロセスで従業員情報が自然と蓄積されるため、そのデータを活用して配置シミュレーションや人事評価、従業員サーベイなどを実施できます。労務管理のペーパーレス化や効率化から始め、将来的にはタレントマネジメントまで一気通貫で実現したいと考える企業にとって、非常に有力な選択肢となります。

(参照:株式会社SmartHR 公式サイト)

⑤ あしたのチーム

株式会社あしたのチームが提供する「あしたのチーム」は、人事評価制度の構築・運用支援に大きな強みを持つサービスです。評価制度そのものを見直すコンサルティングと、それを運用するためのクラウドシステムをセットで提供している点が特徴です。評価結果を給与査定に直結させ、社員の頑張りが報酬として正しく反映される仕組みを構築することで、従業員のモチベーション向上と業績アップを目指します。特に、評価制度に課題を抱えており、そこから組織全体の成長に繋げていきたいと考える中小・ベンチャー企業に支持されています。

(参照:株式会社あしたのチーム 公式サイト)

まとめ

本記事では、タレントマネジメントの基本的な概念から、注目される背景、目的、メリット・デメリット、具体的な導入ステップ、そして成功のポイントまでを網羅的に解説しました。

タレントマネジメントとは、従業員一人ひとりの才能(タレント)を企業の最も重要な経営資源と捉え、その価値を最大限に引き出すための戦略的な取り組みです。労働人口の減少や働き方の多様化といった環境変化が加速する現代において、その重要性はますます高まっています。

データに基づいた客観的な人材配置や育成は、組織の生産性を向上させるだけでなく、従業員のエンゲージメントや納得感を高め、優秀な人材の定着にも繋がります。しかし、その導入にはコストや時間がかかり、明確な目的設定と全社的な協力体制が不可欠であることも事実です。

タレントマネジメントの導入は、単なるシステムの導入ではありません。「人材」という最も大切な資産と企業がどう向き合うか、その姿勢を問い直す組織全体の変革プロジェクトです。本記事で紹介したステップやポイントを参考に、まずは自社の人事課題を洗い出し、「何のためにタレントマネジメントを行うのか」という目的を明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。それが、企業の持続的な成長に向けた、確かな第一歩となるはずです。