現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長を遂げるためには、「ヒト」という最も重要な経営資源を最大限に活用することが不可欠です。少子高齢化による労働人口の減少、働き方の多様化、そしてグローバルな競争の激化といった背景から、従業員一人ひとりの能力や経験、意欲を可視化し、戦略的な人材配置や育成、リテンション(定着)につなげる「タレントマネジジメント」の重要性が急速に高まっています。

この記事では、そのタレントマネジメントを効率的かつ効果的に実践するための強力なツールである「タレントマネジメントシステム」について、網羅的に解説します。システムの基本的な定義から、選び方のポイント、主要な機能、導入のメリット・デメリットに至るまで、あらゆる角度から深掘りしていきます。

特に、市場に数多く存在するシステムの中から、自社に最適なものを選び出すのは容易ではありません。そこで、本記事では【2024年最新版】として、主要なタレントマネジメントシステム30選をピックアップし、それぞれの特徴を客観的な視点で比較・紹介します。

これからタレントマネジメントシステムの導入を検討している人事担当者様や経営者様はもちろん、すでに何らかのシステムを利用しているものの、より良い選択肢を探している方にとっても、有益な情報を提供することを目指します。この記事が、貴社の「人」を活かした経営戦略の実現に向けた、確かな一歩となることを願っています。

目次

タレントマネジメントシステムとは

タレントマネジメントシステムとは、従業員のスキル、経験、経歴、評価、キャリア志向といった人材情報を一元管理・可視化し、そのデータを分析・活用することで、戦略的な人材配置、育成、評価、離職防止などを支援するITツールのことです。従来、紙やExcelなどで個別に管理されていた人事情報をデジタル化し、組織横断的に連携させることで、データに基づいた客観的で効果的な人事施策の立案・実行を可能にします。

単なる情報管理ツールに留まらず、企業の経営戦略と人事戦略を連動させるための「戦略人事」を実現する基盤として、多くの企業で導入が進んでいます。従業員一人ひとりを「個」として捉え、そのポテンシャルを最大限に引き出すことで、組織全体のパフォーマンス向上を目指すことが、タレントマネジメントシステムの根幹にある思想です。

人事評価システムや労務管理システムとの違い

タレントマネジメントシステムは、人事領域で利用される他のシステム、特に「人事評価システム」や「労務管理システム」と混同されがちですが、その目的と機能範囲には明確な違いがあります。

| システムの種類 | 主な目的 | 主な機能 |

|---|---|---|

| タレントマネジメントシステム | 経営戦略に基づく戦略的な人材活用(配置・育成・抜擢など) | 人材データベース、スキル管理、目標管理、人事評価、後継者育成、離職分析など |

| 人事評価システム | 評価業務の効率化と公平性の担保 | 目標設定、評価シートの配布・回収、評価プロセスの管理、甘辛調整、フィードバック管理など |

| 労務管理システム | 労務関連業務の効率化と法令遵守 | 勤怠管理、給与計算、社会保険・労働保険の手続き、年末調整、入退社手続きなど |

人事評価システムは、その名の通り「人事評価」のプロセスを効率化し、適正化することに特化しています。目標設定から評価の実施、フィードバックまでの一連の流れをシステム化しますが、その評価結果を人材育成や配置にどう活かすか、という領域まではカバーしないことが多いです。

一方、労務管理システムは、給与計算や勤怠管理、社会保険手続きといった、法律で定められた定型的な労務業務を正確かつ効率的に処理することが主目的です。従業員の「働き方」を管理する守りの人事システムと言えます。

これに対し、タレントマネジメントシステムは、人事評価の結果や勤怠データ、従業員のスキルやキャリアプランといったあらゆる人材データを統合し、それらを分析して「攻めの人事戦略」に活かすことを目的としています。例えば、「Aという評価を受けた従業員の中で、次のリーダー候補となるスキルセットを持つ人材は誰か」「Bという部署で離職率が高い原因は何か」といった、より戦略的な問いに答えるためのインサイトを提供します。

多くのタレントマネジメントシステムは、人事評価機能や、労務管理システムとの連携機能を備えているため、人事領域のハブとして機能します。人事評価や労務管理が「点」の業務を効率化するのに対し、タレントマネジメントはそれらの「点」をつなぎ合わせ、組織全体の最適化を図る「線」や「面」の視点を提供する点が最大の違いです。

タレントマネジメントシステムが注目される背景

近年、なぜこれほどまでにタレントマネジメントシステムが注目を集めているのでしょうか。その背景には、日本企業が直面する複数の深刻な経営課題があります。

第一に、「労働人口の減少と人材獲得競争の激化」です。少子高齢化が進行し、国内の生産年齢人口は減少の一途をたどっています。優秀な人材の採用がますます困難になる中で、企業は新規採用だけでなく、今いる従業員の能力を最大限に引き出し、長く活躍してもらう「リテンション(人材定着)」の重要性を認識し始めています。従業員のスキルやキャリア志向を把握し、適切な育成機会やキャリアパスを提供することが、エンゲージメントを高め、離職を防ぐ鍵となります。

第二に、「働き方の多様化と個の尊重」が挙げられます。終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用システムが崩壊し、リモートワークの普及や副業・兼業の解禁など、個人の価値観に基づいた多様な働き方が広がっています。このような状況では、画一的な人事制度では対応しきれません。従業員一人ひとりの状況や志向性をデータで把握し、個別最適化されたマネジメント(パーソナライズド・マネジメント)を行う必要性が高まっています。

第三に、「DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進とデータドリブン経営への移行」という大きな潮流があります。ビジネスのあらゆる領域でデータ活用が当たり前になる中、人事領域も例外ではありません。従来は人事担当者の経験や勘に頼りがちだった人材配置や抜擢といった意思決定を、客観的なデータに基づいて行う「データドリブン人事」への変革が求められています。タレントマネジメントシステムは、この変革を実現するための必須のインフラと言えるでしょう。

第四に、「グローバル化と事業環境の複雑化」です。変化の激しい現代市場(VUCAの時代)で勝ち抜くためには、多様なスキルや経験を持つ人材を国内外から集め、適材適所で活躍させる必要があります。また、事業の多角化や組織再編に迅速に対応するためには、「どの部署に、どのようなスキルを持つ人材が、何人いるのか」をリアルタイムで把握できる体制が不可欠です。

これらの背景から、もはやタレントマネジメントは一部の大企業だけのものではなく、企業の持続的成長を目指す全ての組織にとって重要な経営アジェンダとなっています。そして、その実践を支えるタレントマネジメントシステムは、これからの時代を乗り切るための戦略的な投資として、その価値を増しているのです。

タレントマネジメントシステムおすすめ30選

ここでは、国内で提供されている主要なタレントマネジメントシステムを30製品ピックアップし、それぞれの特徴を紹介します。各システムは独自の強みや思想を持って開発されており、機能範囲や価格帯も様々です。自社の目的や課題と照らし合わせながら、比較検討の参考にしてください。

① カオナビ

「カオナビ」は、株式会社カオナビが提供する、国内シェアNo.1(※)を誇るタレントマネジメントシステムです。最大の特長は、社員の顔写真が並ぶ直感的で分かりやすいインターフェースにあります。専門的な知識がなくても、まるで社員名簿をめくるように、人材情報をスムーズに閲覧・活用できます。人材データベース機能を中心に、評価ワークフロー、アンケート、社員プロファイルなど、タレントマネジメントに必要な基本機能を網羅。特に、人材配置のシミュレーション機能が優れており、ドラッグ&ドロップの簡単操作で、最適な組織図を検討できます。

(※ ITR「ITR Market View:人材管理市場2023」タレントマネジメント市場 – ベンダー別売上金額シェアで8年連続1位。参照:株式会社カオナビ公式サイト)

② タレントパレット

株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する「タレントパレット」は、「科学的人事」をコンセプトに、人材データの分析・活用に強みを持つシステムです。マーケティング分析のノウハウを応用した高度な分析機能を多数搭載しており、人材配置の最適化、離職予兆分析、ハイパフォーマー分析などをデータに基づいて実行できます。人材管理から採用管理、労務管理まで、人事業務を幅広くカバーするオールインワンな機能構成も魅力です。データドリブンな人事戦略を本格的に推進したい企業に適しています。

③ HRBrain

株式会社HRBrainが提供する「HRBrain」は、目標管理(MBO・OKR)と人事評価の領域からスタートし、タレントマネジメント全般へと機能を拡張してきたシステムです。特に評価制度の構築・運用に強く、評価プロセスの効率化や評価データの蓄積・活用を得意としています。シンプルなUIと手厚いカスタマーサクセスが評価されており、初めてタレントマネジメントシステムを導入する企業でも安心して利用を開始できます。従業員サーベイ機能も充実しており、エンゲージメントの可視化と向上にも貢献します。

④ SmartHR

「SmartHR」は、株式会社SmartHRが提供するクラウド人事労務ソフトです。主軸は労務管理のペーパーレス化や効率化にありますが、蓄積された従業員情報をもとにした人材マネジメント機能も拡充しています。従業員データベース、配置シミュレーション、人事評価といったタレントマネジメントの基本機能を備えており、労務管理から人材活用までをシームレスに行いたい企業に最適です。特に、入社手続きや年末調整などで従業員自身が情報を入力するため、常に最新の人材データが自然に蓄積される点が大きな強みです。

⑤ freee人事労務

フリー株式会社が提供する「freee人事労務」は、会計ソフトで知られるfreeeのノウハウを活かした人事労務ソフトです。勤怠管理、給与計算、労務手続きをクラウドで一元化することに主眼を置いていますが、タレントマネジメントの入口となる従業員データベース機能も備えています。API連携が豊富で、他の専門的なタレントマネジメントシステムや分析ツールと組み合わせることで、より高度な人材活用が可能になります。バックオフィス業務全体の効率化を目指す中で、人材データの基盤を構築したい企業におすすめです。

⑥ ジョブカン

株式会社DONUTSが提供する「ジョブカン」シリーズは、勤怠管理や労務管理、給与計算など、バックオフィス業務を幅広くカバーするクラウドサービスです。「ジョブカン採用管理」や「ジョブカン労務HR」で蓄積したデータを活用し、人材管理を行うことができます。必要な機能だけを選んで組み合わせられる柔軟性と、低コストで導入できる価格設定が魅力。特に中小企業やベンチャー企業において、スモールスタートで人事DXを始めたい場合に適した選択肢です。

⑦ CYDAS

株式会社サイダスが提供する「CYDAS(サイダス)」は、「働きがい」をデータで可視化し、向上させることを目指すタレントマネジメントシステムです。目標管理、1on1支援、フィードバック文化の醸成といった、従業員のエンゲージメントを高めるための機能が充実しています。一人ひとりのキャリアプランや価値観をデータとして蓄積し、上司と部下の対話を促進することで、個の成長と組織の成長を両立させることを支援します。

⑧ あしたのチーム

株式会社あしたのチームが提供する「あしたのチーム」は、人事評価制度の構築から運用、定着までをワンストップで支援するサービスです。システム提供だけでなく、評価制度の設計に関するコンサルティングも手厚いのが特徴です。給与シミュレーション機能や目標管理(MBO)機能が充実しており、評価と報酬の連動性を高め、従業員の納得感を醸成することに強みを持っています。評価制度を抜本的に見直したい企業に適しています。

⑨ スキルナビ

株式会社ワン・オー・ワンが提供する「スキルナビ」は、その名の通り人材のスキル管理に特化したタレントマネジメントシステムです。製造業やIT業界などで求められる専門的なスキルや資格、研修履歴などを詳細に管理し、可視化することができます。「誰が・何を・どこまでできるのか」を正確に把握することで、最適なプロジェクト編成や技術継承、戦略的な育成計画の立案を支援します。

⑩ One人事

One人事株式会社が提供する「One人事」は、人事評価、労務管理、勤怠管理、給与計算など、人事領域の業務を幅広くカバーするオールインワンなシステムです。「タレントマネジメント」プランでは、人材データベース、スキル管理、キャリア管理、組織シミュレーションなどの機能を利用でき、人事データを一元化して戦略的に活用することが可能です。必要な機能を組み合わせて導入できる柔軟性も備えています。

⑪ HRMOSタレントマネジメント

株式会社ビズリーチが提供する「HRMOS(ハーモス)」シリーズの一つで、人材データを活用した戦略人事の実現を支援します。従業員データベースを中心に、組織図シミュレーションや人事評価など、タレントマネジメントに必要な機能を搭載。「HRMOS採用」と連携することで、採用から入社後の活躍まで、人材データを一気通貫で管理・活用できる点が大きな強みです。

⑫ LaKeel HR

株式会社ラキールが提供する「LaKeel HR」は、大企業向けに設計された統合型の人事ソリューションです。タレントマネジメント、勤怠管理、給与計算、人事情報管理などを一つのプラットフォームで提供します。豊富な標準機能に加え、企業の独自の人事制度や業務フローに合わせたカスタマイズにも柔軟に対応できる点が特徴。グループ会社全体のガバナンス強化や、複雑な人事制度を持つ企業に適しています。

⑬ HITO-Link パフォーマンス

パーソルプロセス&テクノロジー株式会社が提供する「HITO-Link パフォーマンス」は、1on1ミーティングの質の向上と、目標管理(OKR)の運用に強みを持つシステムです。対話内容の記録や目標の進捗管理をサポートし、上司と部下のコミュニケーションを活性化させます。エンゲージメントサーベイ機能も備え、個人のコンディションや組織の状態を定点観測し、改善につなげることができます。

⑭ Performance Cloud

株式会社コーナーが提供する「Performance Cloud」は、人事評価、目標管理(OKR/MBO)、1on1、サーベイといったパフォーマンスマネジメントに必要な機能を統合したシステムです。評価プロセスの効率化はもちろん、評価結果やサーベイデータを分析し、組織改善のアクションにつなげることを重視しています。シンプルな操作性と柔軟な設定が特徴で、自社の人事制度に合わせて運用しやすい設計になっています。

⑮ Skillnote

株式会社Skillnoteが提供する「Skillnote(スキルノート)」は、製造業を中心に、技術・技能伝承や多能工化の課題解決に特化したスキル管理システムです。従業員一人ひとりのスキルレベルを力量評価表(スキルマップ)で可視化し、教育訓練計画の策定や認定管理、OJTの進捗管理などを効率化します。現場のスキルデータを経営に活かすための基盤を構築します。

⑯ Goalous

株式会社Colorkrewが提供する「Goalous(ゴーラス)」は、OKR(目標管理)とSNSの要素を組み合わせたユニークな目標達成プラットフォームです。オープンな場での目標設定や、日々の活動(ゴールアクション)の共有を通じて、組織内でのコラボレーションを促進し、エンゲージメントを高めます。楽しみながら目標達成を目指す、ゲーム感覚の要素も取り入れられています。

⑰ WAKUAS

株式会社WAKUASが提供する「WAKUAS」は、戦略人事の実現を目的としたタレントマネジメントシステムです。人材データベース、スキル管理、キャリア管理、後継者計画(サクセッションプラン)、異動シミュレーションなど、幅広い機能を網羅しています。特に分析機能が充実しており、組織や人材に関する多角的な分析レポートを簡単に出力できます。

⑱ jinjer人事

jinjer株式会社が提供する「jinjer人事」は、人事管理を中心に、勤怠、給与、経費精算などを一つのデータベースで管理できるプラットフォームです。従業員プロファイルの管理、組織図の作成、評価管理などの基本機能を備え、バラバラになりがちな人事情報を一元化します。他シリーズとの連携により、人事労務領域全体のDXを推進できます。

⑲ Wevox

株式会社アトラエが提供する「Wevox(ウィボックス)」は、エンゲージメントサーベイ(組織診断)に特化したサービスです。学術的な知見に基づいた設問で、従業員のエンゲージメント状態を多角的に可視化します。パルスサーベイ(短期・高頻度な調査)に対応しており、組織の変化をリアルタイムに捉え、迅速な改善アクションを支援します。タレントマネジメントにおける「組織状態の把握」という側面に強みを持っています。

⑳ Motivation Cloud

株式会社リンクアンドモチベーションが提供する「Motivation Cloud(モチベーションクラウド)」は、組織のエンゲージメントスコアを計測し、改善を支援するサービスです。同社の組織人事コンサルティングのノウハウが凝縮されており、診断結果に基づいた具体的な改善アクションプランの提案まで受けられるのが特徴です。組織改善に本気で取り組みたい企業向けのサービスと言えます。

㉑ SAP SuccessFactors

SAP社が提供する「SAP SuccessFactors」は、グローバルで豊富な導入実績を持つ、包括的なクラウド型人事ソリューション(HCMスイート)です。中核となる人事管理から、採用、オンボーディング、学習、パフォーマンス管理、後継者育成まで、人事ライフサイクルのあらゆる側面をカバーします。グローバル展開する大企業や、世界標準の人事基盤を構築したい企業に適しています。

㉒ Workday

Workday, Inc.が提供する「Workday(ワークデイ)」は、人事(HCM)と財務を一つのシステムに統合した、ユニークなクラウド型経営管理ソリューションです。リアルタイムで人事・財務データが連携するため、人員計画と予算計画を連動させるなど、より高度な経営判断が可能になります。直感的なユーザー体験にも定評があり、グローバル企業を中心に広く採用されています。

㉓ Oracle Fusion Cloud HCM

日本オラクル株式会社が提供する「Oracle Fusion Cloud HCM」は、AIを活用したインテリジェントな機能が特徴のクラウド人事ソリューションです。採用から育成、労務管理まで、人事プロセス全体を網羅。AIによるスキル推薦や、キャリアパスの提案、チャットボットによる問い合わせ対応など、業務の自動化・高度化を支援する機能が豊富に搭載されています。

㉔ Positive

株式会社電通総研(旧:株式会社ISID)が提供する「Positive(ポジティブ)」は、大手企業グループ向けの統合HCMソリューションです。複雑な人事制度や大規模な組織構造にも対応できる高い柔軟性と拡張性が特徴。グループ共通の人事プラットフォームを構築し、ガバナンス強化やシナジー創出を図りたい企業グループに多くの導入実績があります。

㉕ HiManager

HiManager株式会社が提供する「HiManager(ハイマネージャー)」は、パフォーマンスマネジメントに特化したクラウドサービスです。OKRや1on1、人事評価、リアルタイムフィードバック、サーベイといった、従業員のパフォーマンスとエンゲージメントを高めるための機能を、シンプルで使いやすいインターフェースで提供します。特にスタートアップや成長企業での導入が進んでいます。

㉖ TEP

株式会社ヒューマンテクノロジーズが提供する「TEP(テップ)」は、人事評価の運用に特化したクラウドシステムです。目標管理(MBO・OKR)、コンピテンシー評価、360度評価など、様々な評価制度に柔軟に対応できます。評価プロセスの進捗管理や甘辛調整、評価者研修の支援機能など、評価業務を効率化し、公平性を高めるための機能が充実しています。

㉗ MINAGINE

株式会社ミナジンが提供する「MINAGINE(ミナジン)就業管理」は、勤怠管理を中核としながら、人事評価や組織サーベイなどの機能をオプションで追加できるシステムです。特に、従業員のコンディションを把握するためのストレスチェックやエンゲージメントサーベイに力を入れています。労務管理を基盤としつつ、従業員の働きがい向上にも取り組みたい企業に適しています。

㉘ ROSY

株式会社BCCが提供する「ROSY(ロージー)」は、ITエンジニアのスキル管理に特化したタレントマネジメントシステムです。ITSS(ITスキル標準)に準拠したスキルマップや、プロジェクトのアサイン管理、技術経歴書の自動生成など、IT企業のニーズに応える機能が豊富です。エンジニアのキャリアパス支援や、最適なプロジェクト体制の構築を支援します。

㉙ BizRobo!

RPAテクノロジーズ株式会社が提供する「BizRobo!(ビズロボ)」は、厳密にはタレントマネジメントシステムではなく、RPA(Robotic Process Automation)ツールです。しかし、人事領域での活用が進んでおり、例えば、複数のシステムから人事データを収集・統合したり、評価シートを自動で配布・回収したりといった定型業務を自動化できます。既存システムと組み合わせることで、タレントマネジメントの運用を効率化します。

㉚ GLTD

マーシュジャパン株式会社などが提供する「GLTD(Group Long Term Disability)」は、団体長期障害所得補償保険という金融商品であり、システムではありません。従業員が病気やケガで長期間働けなくなった場合に、所得の一部を補償する福利厚生制度です。従業員の安心感を高め、人材定着に繋がるという点で、広義のタレントマネジメント施策の一つと位置づけられることがあります。

タレントマネジメントシステムの選び方で失敗しない7つのポイント

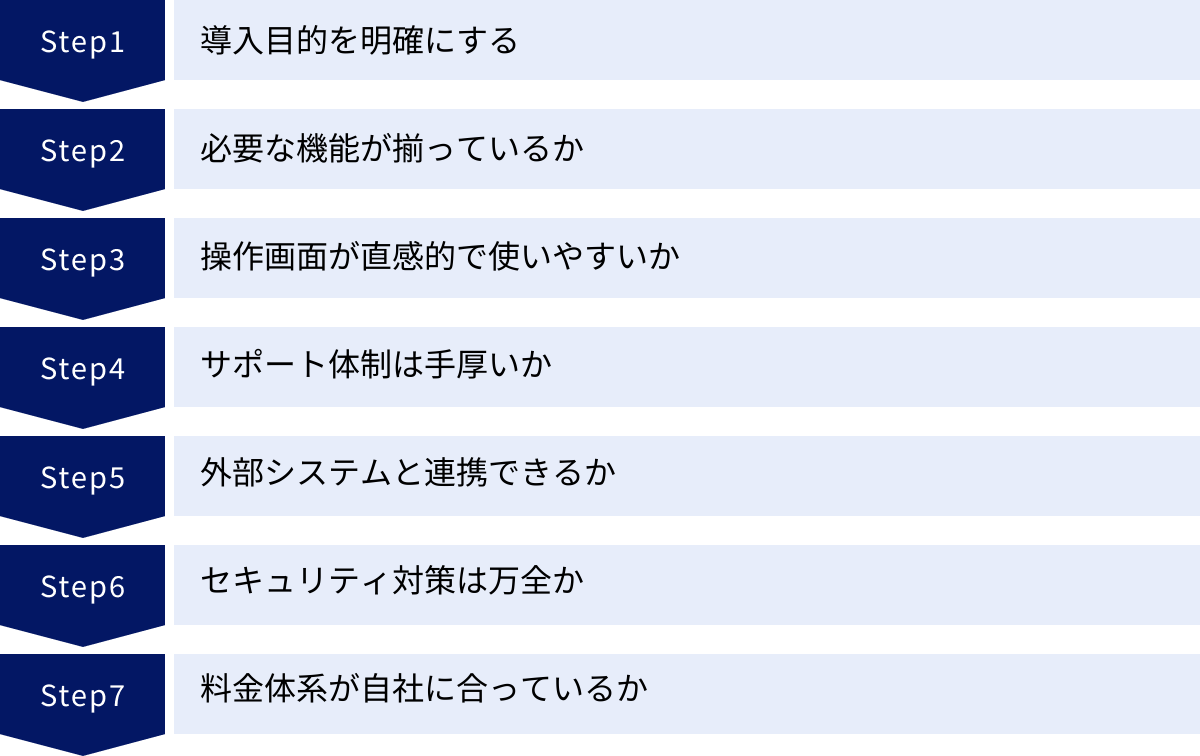

数多くのタレントマネジメントシステムの中から、自社に最適な一つを選ぶことは、導入成功の鍵を握る非常に重要なプロセスです。ここでは、選定で失敗しないための7つのポイントを詳しく解説します。

① 導入目的を明確にする

最も重要なのは、「何のためにタレントマネジメントシステムを導入するのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なまま多機能なシステムを導入してしまうと、使いこなせずに形骸化する「導入のための導入」に陥りがちです。

まずは自社の人事課題を洗い出しましょう。「優秀な若手の離職率が高い」「次世代のリーダー候補が育っていない」「事業拡大に必要なスキルを持つ人材が不足している」「人事評価に時間がかかりすぎ、納得感も低い」など、具体的な課題をリストアップします。

その上で、システム導入によって達成したいゴール(KGI/KPI)を設定します。例えば、「3年以内に離職率を〇%低下させる」「次世代幹部候補の育成プールを〇名形成する」「DX推進に必要なスキルを持つ人材の比率を〇%向上させる」といった具体的な目標です。この目的とゴールが、システム選定の揺るぎない「ものさし」となります。

② 必要な機能が揃っているか

導入目的が明確になれば、自ずと必要な機能が見えてきます。多機能であればあるほど良い、というわけではありません。自社の課題解決に直結する機能を優先順位付けし、過不足なく備えているシステムを選ぶことが肝心です。

- 離職防止が目的なら…

- 従業員サーベイ(エンゲージメント、パルスサーベイ)

- 1on1支援機能

- 離職予兆分析機能

- 次世代リーダー育成が目的なら…

- 後継者育成(サクセッションプラン)機能

- スキル管理(ハイポテンシャル人材の要件定義)

- キャリアプランニング機能

- 人事評価の効率化・適正化が目的なら…

- 目標管理(MBO・OKR)機能

- 評価ワークフロー機能

- 360度評価、甘辛調整機能

多くのシステムは機能ごとにモジュール化されており、必要なものだけを選んで契約できます。まずは「Must(必須)」「Want(あったら良い)」「Nice to have(なくても良い)」に機能を仕分けし、自社の要件定義を固めましょう。

③ 操作画面が直感的で使いやすいか

タレントマネジメントシステムは、人事担当者だけが使うものではありません。目標設定や評価入力で一般社員が、部下の情報確認や1on1記録で管理職が、そして経営分析で経営層が利用します。そのため、ITリテラシーが高くない人でも直感的に操作できる、分かりやすいユーザーインターフェース(UI)であることが極めて重要です。

文字ばかりで分かりにくい画面や、目的の機能にたどり着くまでに何度もクリックが必要なシステムは、社内での利用が定着しにくくなります。特に、顔写真やグラフを多用した視覚的に分かりやすいデザインは、多くのユーザーにとって受け入れられやすいでしょう。選定の際には、必ずデモ画面を操作させてもらう、あるいは無料トライアルを活用し、複数の立場の社員に実際に触ってもらい、フィードバックを得ることをお勧めします。

④ サポート体制は手厚いか

システムの導入は、契約して終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。導入初期の設定支援から、データ移行、社内への展開、そして運用が定着するまでの伴走支援まで、手厚いサポート体制が整っているかは、プロジェクトの成否を大きく左右します。

確認すべきサポートのポイントは以下の通りです。

- 導入支援: 専任の担当者がついて、初期設定や運用設計をサポートしてくれるか。

- データ移行支援: 既存のExcelファイルなどからのデータ移行を代行またはサポートしてくれるか。

- トレーニング: 導入時の社内向け説明会や、操作マニュアル、動画コンテンツなどが充実しているか。

- 運用サポート: 電話、メール、チャットなど、問い合わせ手段は豊富か。対応時間は自社の業務時間に合っているか。

- カスタマーサクセス: システムを「活用」して成果を出すための定期的なミーティングや、他社事例の共有、活用提案などがあるか。

特に、初めてタレントマネジメントシステムを導入する企業にとっては、手厚いカスタマーサクセスを提供しているベンダーを選ぶと安心です。

⑤ 外部システムと連携できるか

タレントマネジメントシステムは、単体で完結するものではなく、既存の人事関連システム(給与計算、勤怠管理、採用管理など)と連携することで、その価値を最大化できます。

例えば、勤怠管理システムと連携すれば、残業時間や有給取得率といったデータをタレントマネジメントシステムに取り込み、従業員のコンディション分析に活かせます。給与計算システムと連携すれば、評価結果をスムーズに昇給・賞与に反映できます。

連携方法には、CSVファイルでの手動連携と、API(Application Programming Interface)による自動連携があります。API連携に対応しているシステムであれば、常に最新のデータが自動で同期されるため、運用の手間が大幅に削減されます。自社で利用している既存システムとAPI連携が可能かどうかは、必ず確認しましょう。

⑥ セキュリティ対策は万全か

タレントマネジメントシステムは、従業員の氏名、住所、生年月日、評価、給与といった極めて機密性の高い個人情報を取り扱います。そのため、セキュリティ対策が万全であることは、システム選定における絶対条件です。

以下のような点をチェックリストとして確認しましょう。

- 第三者認証の取得:

- ISMS(ISO/IEC 27001)認証: 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格。

- プライバシーマーク(Pマーク): 個人情報保護体制の認証。

- 技術的なセキュリティ対策:

- 通信の暗号化(SSL/TLS): データを安全に送受信するための仕組み。

- データの暗号化: 保管されているデータ自体の暗号化。

- IPアドレス制限: 許可されたネットワークからのみアクセスを許可する機能。

- 二要素認証: ID/パスワードに加えて、別の認証要素を要求する機能。

- その他:

- データセンターの安全性: 国内の信頼できるデータセンターを利用しているか。

- 脆弱性診断: 定期的に第三者によるセキュリティ診断を受けているか。

ベンダーの公式サイトや資料でセキュリティポリシーを確認し、不明な点は遠慮なく質問することが重要です。

⑦ 料金体系が自社に合っているか

最後に、料金体系が自社の規模や利用形態に合っているかを確認します。タレントマネジメントシステムの料金は、主に「初期費用」と「月額利用料」で構成されます。月額利用料の課金方式は、主に以下の3つのタイプに分かれます。

- ID課金(ユーザー課金): システムを利用するアカウント数に応じて料金が決まる。管理者や一部の社員のみが利用する場合にコストを抑えやすい。

- 従業員数課金: 登録する全従業員数に応じて料金が決まる。全社的に活用する場合に適している。

- 定額制: 利用人数に関わらず、月額料金が固定。

自社がどの範囲の従業員にシステムを使わせたいのかを考え、最もコスト効率の良い課金方式を選びましょう。また、最低契約期間や、将来的な従業員数の増減に料金プランが柔軟に対応できるかも確認しておくべきポイントです。単に安いだけでなく、提供される機能やサポート内容とのバランスを考え、トータルでのコストパフォーマンスで判断することが成功の秘訣です。

タレントマネジメントシステムの主な機能一覧

タレントマネジメントシステムには、戦略人事を実現するための多彩な機能が搭載されています。ここでは、その代表的な機能を10個紹介し、それぞれがどのような役割を果たすのかを解説します。

| 機能名 | 概要 |

|---|---|

| 人材データベース | 従業員の基本情報、経歴、スキル、評価などを一元管理する中核機能。 |

| スキル管理(スキルマップ) | 従業員が持つスキルや資格を可視化し、組織全体のスキル保有状況を把握する。 |

| 人材配置・異動シミュレーション | 組織図上で人材をドラッグ&ドロップし、配置後の人件費やスキルバランスの変化を予測する。 |

| 目標管理(MBO・OKR) | 個人の目標設定、進捗確認、評価までの一連のプロセスをシステム上で管理する。 |

| 人事評価 | 評価シートの配布から回収、集計、甘辛調整まで、評価業務全体を効率化する。 |

| 後継者育成(サクセッションプラン) | 主要なポジションの後継者候補を特定し、育成計画を立てて管理する。 |

| 研修・育成管理 | 従業員の研修受講履歴やeラーニングの進捗を管理し、育成計画に役立てる。 |

| アンケート・サーベイ | 従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイを実施し、組織の状態を定点観測する。 |

| 離職防止・分析 | 勤怠データやサーベイ結果から離職の兆候を検知し、ハイパフォーマーの離職を防ぐ。 |

| 採用管理 | 候補者情報を管理し、選考プロセスを可視化。採用活動を効率化する。 |

人材データベース

人材データベースは、タレントマネジメントシステムの根幹をなす最も基本的な機能です。従業員の氏名・年齢・所属といった基本情報に加え、職務経歴、学歴、保有資格、スキル、評価履歴、研修受講歴、キャリア志向、1on1の面談記録など、あらゆる人材情報を一元的に蓄積します。これにより、従来は各部署や担当者のPCに散在していた情報が統合され、いつでも誰でも(権限に応じて)必要な情報を検索・閲覧できるようになります。

スキル管理(スキルマップ)

従業員一人ひとりが持つスキルや資格を登録し、可視化する機能です。各スキルに対して習熟度をレベル分けして管理したり、部署や役職ごとに求められるスキルを定義したりできます。組織全体のスキル保有状況を一覧で把握できる「スキルマップ」を作成することで、「どの部署に、どのようなスキルが、どのレベルで不足しているか」が一目瞭然になります。これにより、戦略的な人材育成計画の立案や、プロジェクトへの最適なアサインが可能になります。

人材配置・異動シミュレーション

組織図上で従業員の顔写真や名前をドラッグ&ドロップするだけで、簡単に異動や組織改編のシミュレーションができる機能です。異動後の組織の人件費総額の変化、平均年齢、スキル構成などをリアルタイムで試算できます。複数のシミュレーションパターンを保存して比較検討できるため、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた客観的で戦略的な人員配置の意思決定を支援します。

目標管理(MBO・OKR)

MBO(Management by Objectives)やOKR(Objectives and Key Results)といった目標管理制度の運用を支援する機能です。従業員がシステム上で自身の目標を設定し、上司が承認。期中には進捗状況を入力し、期末には達成度を自己評価・上司評価するという一連のプロセスを、ペーパーレスで効率的に進めることができます。目標の公開範囲を設定することで、全社や部署内での目標の連携を促し、組織全体のベクトルを合わせる効果も期待できます。

人事評価

評価シートの作成・配布・入力・回収・集計といった、煩雑な人事評価業務を大幅に効率化する機能です。評価の進捗状況を一覧で管理できるため、提出遅延の防止にもつながります。また、評価者によって評価基準が甘くなったり辛くなったりする「評価のばらつき」を、システム上で統計的に調整する「甘辛調整(評価者間調整)」機能も搭載されています。これにより、評価プロセスの透明性と公平性を高めることができます。

後継者育成(サクセッションプラン)

社長や役員、部長といった企業の重要なポジション(キーポジション)に対する後継者候補を特定し、計画的に育成していくための機能です。ハイポテンシャル人材(将来のリーダー候補)を評価やスキルなどからリストアップし、個別の育成計画(タレントプール)を作成・管理します。これにより、属人的になりがちだった次世代リーダー育成を、組織的かつ継続的に進めることができます。

研修・育成管理

従業員一人ひとりの研修の受講履歴や、eラーニングの学習進捗などを記録・管理する機能です。階層別研修やスキルアップ研修などの受講状況を一元管理することで、個々の育成計画の進捗を可視化します。スキル管理機能と連携させることで、不足しているスキルを補うための研修をレコメンドするなど、より効果的な人材育成が可能になります。

アンケート・サーベイ

従業員満足度(ES)調査やエンゲージメントサーベイ、パルスサーベイ(高頻度で実施する簡易調査)などを簡単に作成・実施できる機能です。回答結果は自動で集計・分析され、部署別、役職別、年代別などでスコアを比較できます。組織の健康状態を定点観測することで、課題を早期に発見し、改善策を講じるためのインプットを得ることができます。

離職防止・分析

蓄積された様々なデータを分析し、離職の可能性がある従業員を早期に発見するための機能です。例えば、残業時間の急増やサーベイのスコア低下、ログイン頻度の減少といった複数のデータを組み合わせて、離職の予兆をスコア化します。これにより、管理職が該当従業員へ早めに面談を行うなど、プロアクティブな離職防止のアクションを取ることが可能になります。

採用管理

一部のタレントマネジメントシステムには、採用管理(ATS:Applicant Tracking System)の機能も含まれています。候補者の応募から書類選考、面接、内定までの一連の採用プロセスを一元管理し、選考状況を可視化します。採用した人材の情報は、入社後にそのまま人材データベースに引き継がれるため、採用から育成、定着までを一気通貫で管理できるというメリットがあります。

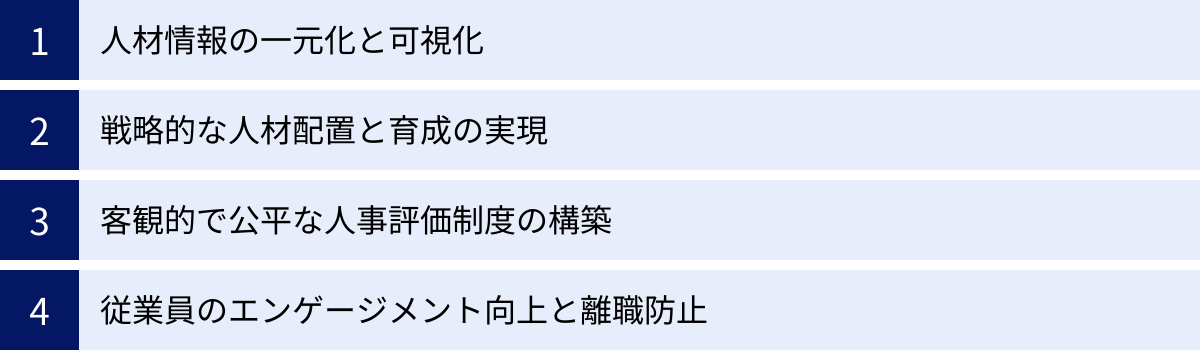

タレントマネジメントシステムを導入する4つのメリット

タレントマネジメントシステムを導入し、適切に運用することで、企業はどのような恩恵を受けられるのでしょうか。ここでは、代表的な4つのメリットについて具体的に解説します。

① 人材情報の一元化と可視化

最大のメリットは、社内に散在するあらゆる人材情報を一つのプラットフォームに集約し、可視化できることです。従来、従業員の経歴は履歴書ファイルに、評価データは人事部のExcelに、スキル情報は各部署の管理表に、といったようにバラバラに保管されていました。これでは、必要な情報を探すのに時間がかかるだけでなく、情報のサイロ化が進み、組織横断的な人材活用は困難でした。

タレントマネジメントシステムを導入すれば、これらの情報が統合され、顔写真付きの分かりやすい画面でいつでも確認できるようになります。例えば、経営層は「全社のスキル保有状況」をダッシュボードで俯瞰でき、人事担当者は「特定の資格を持つ従業員」を瞬時に検索できます。管理職は「部下の過去の評価や1on1の記録」を簡単に振り返ることができます。このように情報へのアクセス性が向上することで、人事業務が大幅に効率化されるだけでなく、データに基づいた迅速な意思決定が可能になります。

② 戦略的な人材配置と育成の実現

人材情報が可視化されることで、勘や経験則に頼った属人的な人事から脱却し、データドリブンな戦略的人事を実現できます。

例えば、新規プロジェクトを立ち上げる際に、「このプロジェクトを成功させるには、どのようなスキルセットが必要か」を定義し、システムで該当するスキルを持つ人材を全社から検索・リストアップできます。これにより、部署の垣根を越えた最適なチーム編成が可能になり、プロジェクトの成功確率を高めることができます。

また、異動シミュレーション機能を活用すれば、「この人材をA部署からB部署へ異動させた場合、両部署のスキルバランスや年齢構成はどう変化するか」を事前に検証できます。これにより、配置ミスによるミスマッチや組織パフォーマンスの低下を防ぎ、「適材適所」を科学的に実現することができます。育成面においても、スキルマップで明らかになった全社的なスキルギャップを埋めるための戦略的な研修プログラムを企画したり、個々の従業員のキャリア志向に合わせた育成プランを提示したりすることが可能になります。

③ 客観的で公平な人事評価制度の構築

人事評価は、従業員のモチベーションやエンゲージメントに直結する非常に重要なプロセスですが、評価者による基準のばらつきや、プロセスの不透明さが不満の原因となりがちです。タレントマネジメントシステムは、この課題の解決に大きく貢献します。

システム上で目標設定から評価、フィードバックまでを一貫して管理することで、評価プロセスが標準化・可視化され、透明性が向上します。誰がいつ、どのような評価をしたのかが記録として残るため、恣意的な評価を防ぐ抑止力にもなります。

さらに、多くのシステムに搭載されている「甘辛調整」機能は、評価者ごとの評価傾向(甘い・辛い)を統計的に分析し、評価結果を客観的な基準に補正するのに役立ちます。これにより、従業員は「誰に評価されるか」ではなく「何を達成したか」で正当に評価されるという納得感を得やすくなります。客観的で公平な評価制度は、従業員の信頼を獲得し、組織全体のパフォーマンス向上につながる土台となります。

④ 従業員のエンゲージメント向上と離職防止

タレントマネジメントシステムは、企業が従業員一人ひとりに向き合い、その成長を支援しているというメッセージを伝える強力なツールにもなります。

例えば、システムを通じて上司と部下が定期的に1on1を行い、その記録を蓄積することで、継続的なコミュニケーションとキャリア支援が実現します。従業員は自分のキャリアプランをシステムに登録し、会社がそれを把握してくれているという安心感を得られます。また、スキルや実績が正しく評価され、次のキャリアステップや育成機会が提示されることは、働く上での大きなモチベーションになります。

さらに、従業員サーベイ機能を使えば、組織の課題や従業員の不満を早期にキャッチアップし、改善策を講じることができます。離職予兆分析機能は、退職リスクの高い従業員への個別フォローを可能にします。こうした一連の取り組みを通じて、従業員の会社に対する信頼感や貢献意欲、すなわち「従業員エンゲージメント」が高まり、結果として優秀な人材の離職防止(リテンション)につながるのです。

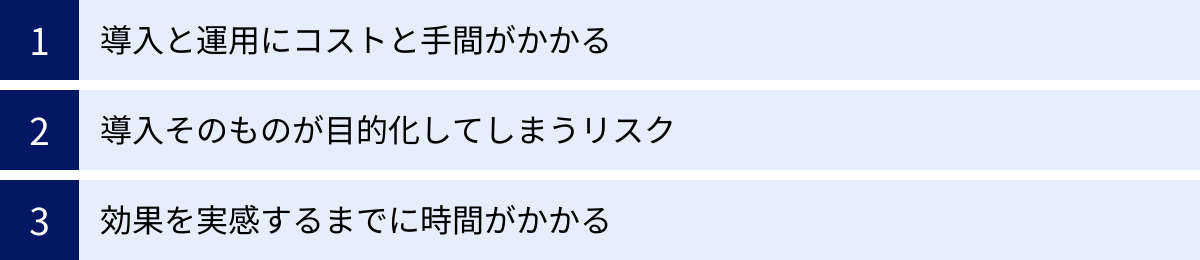

タレントマネジメントシステム導入の3つのデメリットと注意点

多くのメリットをもたらすタレントマネジメントシステムですが、導入にあたっては注意すべき点や、デメリットとなりうる側面も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、導入を成功させる上で不可欠です。

① 導入と運用にコストと手間がかかる

タレントマネジメントシステムの導入には、当然ながらコストが発生します。システムベンダーに支払う初期費用や月額利用料といった直接的な金銭コストに加え、間接的なコストも無視できません。

具体的には、

- システム選定にかかる時間と労力: 複数社の比較検討、デモの実施、社内調整など。

- データ移行の負担: 既存のExcelや紙の書類から、従業員情報をシステムに投入する作業。情報の整理やクリーニングが必要になる場合も多い。

- 社内体制の構築と教育: 導入プロジェクトチームの編成、運用ルールの策定、全従業員への操作説明会の実施など。

これらのコストと手間を乗り越えても、運用が定着しなければ投資は無駄になってしまいます。対策としては、導入前に費用対効果(ROI)を可能な限り試算し、経営層の理解とコミットメントを得ることが重要です。また、データ移行や初期設定をサポートしてくれるベンダーを選んだり、まずは特定の部署や機能に絞ってスモールスタートしたりすることで、初期の負担を軽減できます。

② 導入そのものが目的化してしまうリスク

タレントマネジメントシステムは、あくまで「手段」であり、「目的」ではありません。しかし、多機能で先進的なシステムを導入すること自体に満足してしまい、「何のために導入したのか」という本来の目的を見失ってしまうケースが少なくありません。

「とりあえずデータを入力したものの、誰もそのデータを活用していない」「評価プロセスはシステム化されたが、評価の質は向上していない」「分析レポートは出力されるが、具体的なアクションにつながっていない」といった状態は、導入が目的化した典型的な失敗例です。

このリスクを避けるためには、導入前の段階で「自社の何を解決したいのか」「システムを使ってどのような状態を目指すのか」という目的を、経営層から現場の管理職まで、関係者全員で徹底的に共有することが不可欠です。そして、その目的の達成度を測るための具体的な指標(KPI)を設定し、導入後も定期的に効果測定を行うことで、常に本来の目的に立ち返り、軌道修正を図る仕組みを作ることが重要です。

③ 効果を実感するまでに時間がかかる

タレントマネジメントシステムは、導入してすぐに魔法のような効果が現れるわけではありません。特に、戦略的な人材配置や育成、離職率の低下といった本質的な効果を実感するまでには、ある程度の時間が必要です。

なぜなら、システムの価値は、蓄積されたデータの「量」と「質」に大きく依存するからです。意味のある分析を行うためには、最低でも1年分以上の評価データやサーベイデータ、面談記録などが必要です。また、データに基づいて実施した施策(例えば、研修プログラムの刷新や配置転換)が、組織のパフォーマンスや従業員のエンゲージメントに影響を与えるまでにもタイムラグが生じます。

この「効果が出るまでの期間」を乗り切れず、途中で運用が頓挫してしまうケースもあります。対策としては、経営層や関係者に対して、「タレントマネジメントは短期的なコスト削減ツールではなく、中長期的な組織能力向上への投資である」という認識を事前に共有しておくことが重要です。また、導入初期は「評価業務の工数削減」や「必要な人材情報の検索時間短縮」といった、比較的早く効果が見えやすい目標(Quick Win)を設定し、小さな成功体験を積み重ねていくことで、社内の協力を維持しやすくなります。

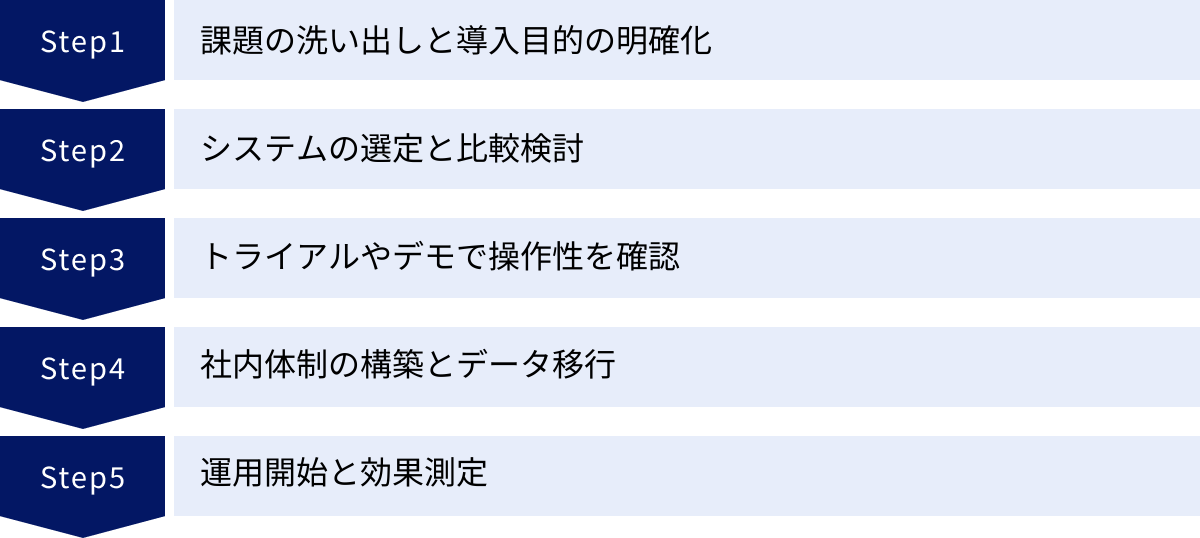

タレントマネジメントシステム導入までの5ステップ

タレントマネジメントシステムの導入を成功させるためには、計画的かつ段階的にプロジェクトを進めることが重要です。ここでは、導入決定から運用開始までの標準的な5つのステップを解説します。

① 課題の洗い出しと導入目的の明確化

すべての始まりは、自社の現状を正しく認識することです。まずは人事領域における課題を、具体的かつ網羅的に洗い出します。 経営層、人事部、各事業部の管理職、そして一般社員といった様々な立場の人にヒアリングを行い、「人材育成が進まない」「評価制度への不満が多い」「適材適所の配置ができていない」といった生の声を集めます。

次に、洗い出した課題の中から、特に優先度の高いものを特定し、「タレントマネジメントシステムを導入することで、最終的に何を実現したいのか」という導入目的を定義します。この目的は、「3年後に次世代リーダー候補を30名育成する」や「人事評価にかかる工数を50%削減する」など、できるだけ具体的で測定可能なもの(SMARTな目標)にすることが望ましいです。この目的が、今後の全てのプロセスにおける判断基準となります。

② システムの選定と比較検討

導入目的が明確になったら、それを実現できるシステムを探します。本記事で紹介したような製品リストや比較サイトを参考に、複数のベンダーから資料を取り寄せましょう。その際、事前に作成した「要件定義書(必要な機能、サポート体制、セキュリティ要件などをまとめたもの)」をベースに、各システムが自社のニーズに合致しているかをチェックします。

候補を3〜5社程度に絞り込んだら、各社の営業担当者から詳しい説明を受けたり、提案を依頼したりします。この段階で、機能や料金だけでなく、ベンダーの導入実績や企業文化、担当者の対応なども見極めることが重要です。比較検討表を作成し、各システムを客観的な基準で評価することで、より合理的な選定が可能になります。

③ トライアルやデモで操作性を確認

資料や説明だけでは分からないのが、実際の「使いやすさ」です。本格導入の前に、必ず無料トライアルやデモを申し込み、システムを実際に操作してみましょう。

このとき、人事担当者だけでなく、将来の利用者となる可能性のある管理職や一般社員にも協力してもらい、フィードバックをもらうことが非常に重要です。いくら高機能でも、現場の社員が「使いにくい」「分かりにくい」と感じれば、定着は望めません。「目標設定画面は直感的か」「部下の情報を探しやすいか」「レスポンス速度は快適か」といった観点で、複数のユーザーの視点から操作性を徹底的に検証します。このステップを丁寧に行うことで、導入後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぐことができます。

④ 社内体制の構築とデータ移行

導入するシステムが決定したら、社内の受け入れ準備を進めます。まず、導入プロジェクトを推進する専任のチームを正式に発足させます。人事部が中心となることが多いですが、情報システム部門や、主要な事業部門の代表者にも参加してもらうことで、全社的な協力体制を築きやすくなります。

次に、システムの運用ルールを策定します。例えば、「誰がどの情報の閲覧・編集権限を持つのか」「1on1はどのくらいの頻度で、何を記録するのか」「評価期間のスケジュール」などを具体的に定めます。

並行して、最も労力がかかる作業の一つである「データ移行」に取り組みます。既存のExcelファイルや人事システムから必要な情報を抽出し、新しいシステムのフォーマットに合わせて整形・投入します。データの正確性を担保するため、複数人でのダブルチェックや、ベンダーのサポート活用が不可欠です。

⑤ 運用開始と効果測定

社内準備が整ったら、いよいよ運用開始です。まずは一部の部署で先行導入する「パイロット導入」から始めるか、全社で一斉にスタートするかを決定します。どちらの場合でも、全従業員を対象とした丁寧な説明会やトレーニングを実施し、導入の目的やメリット、基本的な操作方法を周知徹底することが成功の鍵です。

そして、導入して終わりではなく、定期的に効果を測定し、改善を続けるPDCAサイクルを回すことが何よりも重要です。ステップ①で設定したKPI(離職率、評価工数など)の達成度を定期的にモニタリングし、レポートとして経営層や関係者に共有します。また、利用者からのアンケートやヒアリングを通じて、システムの使い勝手や運用ルールの課題を抽出し、改善策を講じていきます。この地道な改善活動こそが、タレントマネジメントシステムを真に価値あるものへと育てていくのです。

タレントマネジメントシステムの料金体系と費用相場

タレントマネジメントシステムの導入を検討する上で、料金は避けて通れない重要な要素です。ここでは、一般的な料金体系の種類と、費用の内訳について解説します。ただし、具体的な金額はシステムやプラン、企業規模によって大きく異なるため、あくまで相場観として捉え、詳細は各ベンダーに直接問い合わせることが必要です。

料金体系の種類

月額(または年額)の利用料は、主に以下の3つの課金方式に大別されます。

| 課金方式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ID課金 | システムにログインするユーザー(ID)数に応じて課金 | 利用者を限定すればコストを抑えられる | 全社展開すると高額になりやすい |

| 従業員数課金 | システムに登録する全従業員数に応じて課金 | 全員が利用できるため活用が促進されやすい | 利用しない従業員分も費用が発生する |

| 定額制 | 従業員数やID数に関わらず料金が固定 | 予算が立てやすく、人数増減を気にする必要がない | 従業員数が少ない企業では割高になる可能性がある |

ID課金

管理者や人事担当者、管理職など、システムを能動的に操作するユーザーの数に基づいて料金が計算される方式です。一般社員は閲覧のみ、といった運用を想定している場合にコストを抑えやすいのがメリットです。一方で、将来的に全社員に目標管理などで利用させたい場合、従業員数課金よりも割高になる可能性があります。

従業員数課金

企業の全従業員数をベースに料金が決まる、最も一般的な方式です。1人あたりの単価が設定されており、「単価 × 従業員数」で月額費用が算出されます。全従業員がアカウントを持つことが前提となるため、サーベイの実施や全社的な情報共有など、全社を巻き込んだ施策を行いやすいのが特徴です。

定額制

企業の規模(例:〜100名、〜300名など)に応じて、月額料金が固定されている方式です。従業員数の増減を気にせずに利用できるため、特に成長期の企業にとっては予算管理がしやすいというメリットがあります。

費用の内訳

タレントマネジメントシステムにかかる費用は、月額利用料だけではありません。主に以下の3つの要素で構成されます。

初期費用

システムの導入時に一度だけ発生する費用です。アカウントの発行や、システムの基本設定、環境構築などにかかる手数料です。相場としては、無料のシステムから、数十万円〜100万円以上と幅広く、特に大企業向けのカスタマイズ性が高いシステムでは高額になる傾向があります。ベンダーによっては、キャンペーンなどで初期費用が無料になる場合もあります。

月額利用料

システムの利用に対して毎月(または毎年)支払う費用です。前述の課金方式(ID課金、従業員数課金、定額制)と、利用する機能の範囲によって決まります。相場としては、中小企業向けで月額数万円〜10万円程度、中堅・大企業向けでは数十万円〜数百万円になることもあります。多くのシステムでは、従業員数が増えるほど一人あたりの単価が安くなる段階的な価格設定が採用されています。

オプション費用

基本プランには含まれない追加機能や、特別なサポートを利用する場合に発生する費用です。

- オプション機能: 高度な分析機能、eラーニングコンテンツ、採用管理機能など。

- 導入支援コンサルティング: 制度設計や運用定着を手厚くサポートしてもらう場合。

- データ移行作業の代行: 既存データからの移行をベンダーに依頼する場合。

- カスタマイズ開発: 自社独自の要件に合わせてシステムを改修する場合。

これらのオプション費用は、必要に応じて発生するため、自社がどこまでを標準機能で賄い、どこからをオプションとするのかを明確にしておくことが、予算オーバーを防ぐ上で重要です。

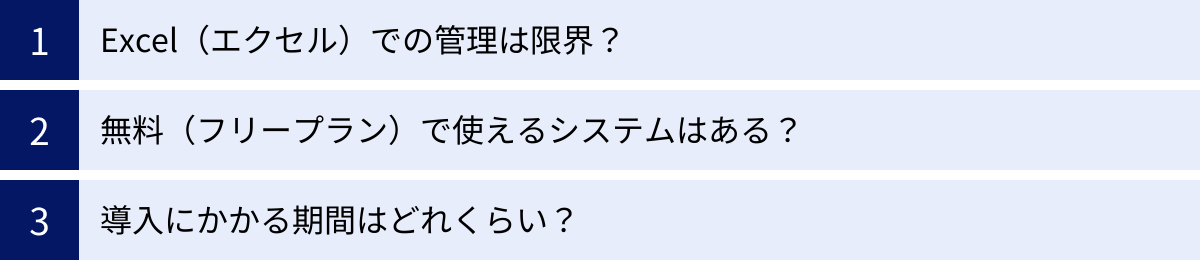

タレントマネジメントシステムに関するよくある質問

最後に、タレントマネジメントシステムの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Excel(エクセル)での管理は限界?

多くの企業、特に中小企業では、現在もExcelで人材情報を管理しているケースが少なくありません。低コストで手軽に始められるのがExcelのメリットですが、従業員数が増え、タレントマネジメントの取り組みを本格化させようとすると、多くの課題に直面します。

- 属人化: ファイルの作成者しか管理方法が分からず、担当者が異動・退職すると誰も更新できなくなるリスクがあります。

- 同時編集が困難: 複数人が同時にファイルを開いて編集することが難しく、情報更新のボトルネックになります。

- データの分断と不整合: 評価用、スキル管理用、経歴用など、目的別にファイルが乱立し、情報がバラバラになりがちです。転記ミスも起こりやすくなります。

- セキュリティリスク: ファイルのコピーや持ち出しが容易で、重要な個人情報が漏洩する危険性が高まります。アクセス権限の細かい設定も困難です。

- 分析・活用の限界: 過去のデータの推移を追ったり、複数の情報を掛け合わせて分析したりすることが非常に煩雑で、データ活用が進みません。

これらの課題は、組織の成長とともに深刻化します。データに基づいた戦略人事をスピーディーに実行していく上では、Excelでの管理には限界があると言わざるを得ません。

無料(フリープラン)で使えるシステムはある?

一部のタレントマネジメントシステムや人事労務ソフトでは、無料のフリープランが提供されていることがあります。これらのプランは、主に少人数の企業や、まずはお試しで使ってみたいというニーズに応えるものです。

ただし、無料プランには多くの場合、以下のような制限があります。

- 利用人数の制限: 10名までなど、利用できる従業員数に上限が設けられています。

- 機能の制限: 利用できる機能が、人材データベースや組織図など、ごく基本的なものに限定されていることがほとんどです。評価管理や分析機能などは有料プランでないと使えません。

- サポートの制限: 電話やメールでの問い合わせサポートが受けられず、オンラインのヘルプページのみとなる場合があります。

- データ容量の制限: 保存できるデータ量に上限が設けられています。

本格的なタレントマネジメントを目的とする場合、無料プランの機能では不十分なケースが多いのが実情です。あくまで「どのようなシステムなのかを体験する」ためのものと位置づけ、本格導入の際には有料プランを前提に検討することをおすすめします。

導入にかかる期間はどれくらい?

タレントマネジメントシステムの導入にかかる期間は、企業の規模、導入する機能の範囲、データ移行の量、社内の体制などによって大きく変動しますが、一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度を見込むのが現実的です。

大まかな期間の内訳は以下のようになります。

- 課題の洗い出し〜システム選定・契約: 1〜2ヶ月

- 要件定義・設定・データ移行: 1〜3ヶ月

- 社内への周知・トレーニング〜運用開始: 1ヶ月

特に、過去の人事データを整理し、新しいシステムに移行する作業は、想定以上に時間がかかることがあります。また、人事評価制度の見直しや、新しい運用ルールの策定などを並行して行う場合は、さらに期間が必要になります。

一方で、クラウド型のSaaSであれば、サーバー構築などが不要なため、比較的短期間で導入を進めることが可能です。一部の機能に絞ってスピーディに導入し、利用しながら段階的に対象範囲を広げていくというアプローチも有効です。いずれにせよ、無理のない現実的なスケジュールを立て、ベンダーと協力しながら計画的に進めることが成功のポイントです。