採用活動のオンライン化が加速する現代において、企業と求職者をつなぐプラットフォームは多様化しています。中でも、多くの求人情報を網羅的に検索できる「求人検索エンジン」は、採用担当者にとっても求職者にとっても、今や欠かせないツールとなりつつあります。

しかし、「求人検索エンジンと従来の求人サイトは何が違うのか」「どのサービスを使えば効果的なのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。

本記事では、求人検索エンジンの基本的な仕組みから、求人サイトとの明確な違い、企業・求職者双方のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、主要な求人検索エンジン12サービスを徹底比較し、自社の採用戦略に最適なプラットフォームを見つけるためのポイントも紹介します。

この記事を最後まで読めば、求人検索エンジンを最大限に活用し、採用活動を成功に導くための具体的な知識と戦略が身につくでしょう。

目次

求人検索エンジンとは

求人検索エンジンとは、インターネット上に公開されているあらゆる求人情報を、検索エンジンという技術を用いて集約し、ユーザーがキーワードで横断的に検索できるWebサービスのことです。

GoogleやYahoo!がWebサイト全般を検索対象とするのに対し、求人検索エンジンは「求人情報」に特化している点が最大の特徴です。企業の自社採用サイト、各種求人サイト、転職エージェントのサイトなど、様々な場所に点在する求人情報を一箇所に集めて提供するため、求職者は複数のサイトを渡り歩くことなく、効率的に仕事を探せます。

この仕組みは、求職者にとって非常に利便性が高いだけでなく、企業側にも大きなメリットをもたらします。自社の採用サイトに掲載した求人情報が、求人検索エンジンに自動的に収集・掲載されれば、これまでリーチできなかった幅広い層の求職者にアプローチできる可能性があるからです。

近年、採用手法はますます多様化し、企業は単一の媒体に頼るのではなく、複数のチャネルを組み合わせた採用戦略(採用マーケティング)を展開する必要に迫られています。その中で、圧倒的な情報量とユーザー数を誇る求人検索エンジンは、採用マーケティングにおける中心的な集客チャネルの一つとして、その重要性を急速に高めています。

従来の求人サイトが「デパート」のように、出店している企業の求人のみを扱うのに対し、求人検索エンジンは「巨大なショッピングモール」のように、あらゆる場所にある求人情報への入り口を提供するプラットフォームと考えると理解しやすいかもしれません。

求職者の仕事探しの行動も変化しています。特定の求人サイト名で検索するのではなく、Googleなどで「営業 東京 未経験」のように、職種や勤務地、条件を直接入力して検索する行動が一般的になりました。求人検索エンジンは、このような検索行動と非常に相性が良く、検索結果の上位に表示されることも多いため、自然な流れで多くの求職者が利用するようになっています。

このように、求人検索エンジンは、求職者の利便性を追求する形で発展し、結果として企業にとっても無視できない採用チャネルとなりました。その仕組みや特性を正しく理解し、戦略的に活用することが、現代の採用活動を成功させるための重要な鍵と言えるでしょう。

求人検索エンジンの仕組み

求人検索エンジンが、なぜインターネット上にある無数の求人情報を集約できるのでしょうか。その背景には、大きく分けて「クローリング型」と「直接投稿型」という2つの仕組みが存在します。多くの求人検索エンジンは、この両方の仕組みを組み合わせることで、網羅性と情報の鮮度を両立させています。

クローリング型

クローリング型とは、インターネット上を巡回する「クローラー」や「ボット」と呼ばれるプログラムが、企業の採用サイトや求人情報サイトに掲載されている求人情報を自動的に収集し、自社のデータベースに登録(インデックス)する仕組みです。Googleなどの一般的な検索エンジンがWebサイトの情報を収集するのと同じ技術が使われています。

企業側から見ると、自社の採用サイトに求人情報を掲載しておけば、求人検索エンジンのクローラーが自動でその情報を見つけ出し、サービス上に掲載してくれる可能性があります。特別な申し込みや手続きをすることなく、自社の求人が多くの求職者の目に触れる機会を得られるのが最大のメリットです。つまり、自社の採用サイトが適切に構築されていれば、それが自動的に広告塔として機能するわけです。

ただし、クローリングにはいくつかの注意点があります。

- 掲載のタイミングと内容をコントロールしにくい: クローラーが自社サイトを巡回する頻度は、求人検索エンジン側に依存します。そのため、求人情報を更新したり、募集を終了したりしても、その内容が検索結果に反映されるまでにタイムラグが生じることがあります。

- クローラーが認識できる形式である必要がある: 求人情報が画像で掲載されていたり、複雑なプログラムで表示されていたりすると、クローラーが正しく内容を読み取れない場合があります。求人検索エンジン各社が推奨するフォーマット(構造化データなど)に対応することで、より正確に情報を収集してもらいやすくなります。

- 意図しない情報が掲載される可能性: クローラーはあくまでプログラムであるため、企業側が求人情報として意図していないページ(例:過去の募集要項)を収集してしまう可能性もゼロではありません。

求職者にとっては、クローリング型の仕組みによって、通常は見つけにくい中小企業の採用サイトの求人や、ニッチな業界の求人にも出会えるチャンスが広がるというメリットがあります。クローリング型は、求人検索エンジンの「網羅性」を支える根幹の技術と言えるでしょう。

直接投稿型

直接投稿型とは、企業が求人検索エンジンのプラットフォームに直接アカウントを作成し、求人情報を手動で登録・入稿する仕組みです。

自社の採用サイトを持っていない企業でも求人を掲載できる点が大きなメリットです。また、クローリング型とは異なり、企業側が掲載内容やタイミングを完全にコントロールできます。急な欠員募集ですぐに求人を出したい場合や、特定のキーワードを意識して求人票を最適化したい場合に非常に有効です。

多くの求人検索エンジンでは、直接投稿した求人情報と、クローリングで収集した求人情報を、求職者が同じように検索できるようになっています。さらに、直接投稿機能を利用することで、有料広告の出稿や応募者管理ツールの利用など、そのプラットフォームが提供する様々な採用支援機能を使えるようになるのが一般的です。

直接投稿型のデメリットとしては、求人情報を手動で入力・管理する手間がかかる点が挙げられます。複数の求人検索エンジンを利用する場合は、それぞれで登録作業が必要になるため、運用負荷が増大する可能性があります。この課題を解決するために、後述する採用管理システム(ATS)との連携が重要になります。

多くの主要な求人検索エンジンは、このクローリング型と直接投稿型を組み合わせた「ハイブリッド型」で運営されています。クローリングによって網羅性を担保しつつ、直接投稿によって情報の鮮度と正確性を高め、さらに有料広告などのビジネスモデルを構築しているのです。このハイブリッドな仕組みこそが、求人検索エンジンが持つパワーの源泉となっています。

求人検索エンジンと求人サイトの5つの違い

求人検索エンジンと従来の求人サイト(リクナビ、マイナビなど)は、どちらも仕事を探すためのプラットフォームですが、そのビジネスモデルや仕組みには明確な違いがあります。この違いを理解することは、自社に最適な採用手法を選択する上で非常に重要です。

ここでは、両者の違いを5つの観点から比較し、解説します。

| 比較項目 | 求人検索エンジン | 求人サイト |

|---|---|---|

| ① 求人情報の収集方法 | クローリング+直接投稿(網羅型) | 企業が直接掲載依頼(掲載型) |

| ② 掲載できる求人件数 | 非常に多い(数千万件規模) | 比較的少ない(数万〜数十万件規模) |

| ③ 掲載にかかる費用 | 無料掲載が基本。有料で露出増(クリック課金型が主流) | 掲載自体が有料なことが多い(掲載課金型、成功報酬型) |

| ④ ビジネスモデル | 広告モデル(求職者のクリックに対して課金) | 掲載料・紹介料モデル(掲載期間や採用成功に対して課金) |

| ⑤ 応募者の管理方法 | 自社サイトやATSで管理。応募導線は企業側に依存 | サイト内の管理画面で一元管理できることが多い |

① 掲載される求人情報の収集方法

最も根本的な違いは、求人情報をどのように集めているかという点です。

- 求人検索エンジン: 前述の通り、クローラーによる自動収集(クローリング)と、企業による直接投稿の2つの方法で情報を集めています。これは「網羅型」のアプローチであり、インターネット上に存在するあらゆる求人情報を集めることを目指しています。

- 求人サイト: 企業がその求人サイトに広告料などを支払い、掲載を依頼することで求人情報が掲載されます。これは「掲載型」のアプローチであり、そのサイトと契約した企業の求人のみが掲載されます。

この収集方法の違いが、後述する求人件数やビジネスモデルの違いに直結しています。

② 掲載できる求人件数

収集方法の違いから、両者が扱う求人件数には圧倒的な差が生まれます。

- 求人検索エンジン: 世界中のWebサイトから情報を収集するため、掲載件数は数千万件規模に達します。例えば、Indeedは全世界で毎秒10件の新しい仕事が追加されていると公表しています。この膨大な情報量が、多くの求職者を引きつける大きな要因となっています。

- 求人サイト: 掲載できるのは契約企業のみであるため、求人件数は数万件から、多くても数十万件程度が一般的です。その代わり、営業担当者が企業の採用課題をヒアリングした上で掲載を提案するなど、一社一社へのサポートが手厚い傾向にあります。

企業側から見れば、求人検索エンジンは競合が多い市場、求人サイトは比較的クローズドな市場と言えるかもしれません。

③ 掲載にかかる費用

費用体系も大きく異なります。

- 求人検索エンジン: 基本的には無料で求人を掲載できます。クローリングによる自動掲載はもちろん、直接投稿も無料でできるサービスがほとんどです。より多くの求職者に求人を見てもらいたい場合には、クリック課金型の有料広告(スポンサー求人など)を利用します。低予算から始められ、柔軟に費用を調整できるのが特徴です。

- 求人サイト: 求人を掲載すること自体に費用がかかるのが一般的です。「4週間で〇〇万円」といった掲載課金型や、採用が決定した時点で年収の〇〇%を支払う成功報酬型などが主流です。初期費用が高額になる傾向がありますが、その分、サイト内での露出が一定期間保証されたり、専門の担当者によるサポートが受けられたりします。

④ ビジネスモデル

費用体系の違いは、そのままビジネスモデルの違いに反映されます。

- 求人検索エンジン: 主な収益源は、企業が出稿するクリック課金型の広告です。求職者が広告枠に表示された求人情報をクリックするたびに、広告主である企業に費用が発生します。このため、求人検索エンジンは、より多くの求職者に利用してもらい、クリック数を増やすことが事業の根幹となります。結果として、求職者の利便性向上(検索精度の改善、情報量の拡充など)に力を入れる傾向が強くなります。

- 求人サイト: 主な収益源は、企業から受け取る掲載料や成功報酬です。事業の根幹は、いかに多くの企業に自社サイトを契約してもらい、採用成功を支援するかという点にあります。そのため、企業向けのサポート(原稿作成代行、スカウトメール機能、採用イベント開催など)が充実しているのが特徴です。

⑤ 応募者の管理方法

応募があった後のプロセスも異なります。

- 求人検索エンジン: 求職者が求人情報をクリックすると、基本的にはその情報が掲載されている企業の自社採用サイトや、元の求人サイトに遷移します。応募手続きやその後の応募者とのやり取りは、遷移先のサイト上で行われるため、企業側で応募者を管理する仕組み(採用管理システムなど)が必要になります。

- 求人サイト: サイト内に応募者管理機能が備わっていることがほとんどです。企業は専用の管理画面にログインし、応募者の情報を確認したり、メッセージを送ったりと、採用プロセスを一元管理できます。

これらの違いを理解し、自社の採用目標や予算、運用体制に合わせて、求人検索エンジンと求人サイトを使い分ける、あるいは組み合わせて活用することが重要です。

企業が求人検索エンジンを利用する4つのメリット

求人検索エンジンをうまく活用することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、特に重要な4つのメリットについて詳しく解説します。

① 多くの求職者にアプローチできる

求人検索エンジンの最大のメリットは、その圧倒的なユーザーリーチ力です。特定の求人サイトの会員に限定されず、インターネットで仕事を探すすべての人が潜在的なターゲットになります。

例えば、国内最大級の求人検索エンジンであるIndeedの月間訪問者数は数千万人にのぼると言われています。これは、大手求人サイトの利用者数と比較しても非常に大きな規模です。

なぜこれほど多くの人が利用するのか。それは、求職者の行動の変化が関係しています。現代の求職者は、特定のサイトにアクセスする前に、まずはGoogleやYahoo!で「ITエンジニア 渋谷 リモートワーク可」といったように、希望する職種や条件を直接検索します。そして、多くの場合、検索結果の上位には求人検索エンジンの情報が表示されます。

つまり、求人検索エンジンに情報を掲載することは、求職者の自然な検索行動の動線上に自社の求人を配置することを意味します。これにより、これまで接点のなかった幅広い層の求職者に、自社の存在を知ってもらう機会が飛躍的に増加します。特に、知名度があまり高くない中小企業にとっては、大手企業と同じ土俵で求職者にアプローチできる、非常に有効な手段と言えるでしょう。

② 採用コストを抑えられる

採用活動において、コスト管理は常に重要な課題です。求人検索エンジンは、この課題を解決する強力なツールとなり得ます。

多くの求人検索エンジンでは、求人情報の掲載自体は無料です。自社の採用サイトがあればクローリングによって自動的に掲載されたり、直接投稿機能を使ったりすることで、費用をかけずに求人を公開できます。これは、掲載するだけで数十万円単位の費用がかかることが多い従来の求人サイトと比較して、大きなアドバンテージです。

もちろん、多くの求人の中で埋もれないようにするためには、有料の広告オプションを利用することが効果的です。しかし、その多くはクリック課金型を採用しており、少額の予算からでもスタートできます。例えば、「1日の上限予算を3,000円に設定する」「特定のキーワードで検索された時だけ広告を表示する」といった柔軟な運用が可能です。

これにより、応募状況を見ながらリアルタイムで広告費を調整し、無駄なコストを削減できます。採用目標を達成できれば広告を停止することも簡単です。必要な時に必要な分だけ費用を投下できるため、採用コスト全体の最適化につながります。

③ 潜在層にもアプローチできる

求人検索エンジンは、今すぐの転職を考えている「転職顕在層」だけでなく、良い条件の仕事があれば考えたいと思っている「転職潜在層」にもアプローチできる可能性があります。

従来の求人サイトは、明確に転職の意思を持ってサイトに登録したユーザーが主なターゲットです。一方、求人検索エンジンは、誰でも気軽にキーワードで検索できます。

例えば、現職のプログラマーが、新しい技術について調べるために「Python データ分析 事例」と検索したとします。その検索結果に、「Pythonを使ったデータ分析エンジニア募集」という求人情報が表示されれば、「自分のスキルはこんな仕事にも活かせるのか」と興味を持つきっかけになるかもしれません。

このように、求職者の情報収集や学習といった、必ずしも転職を目的としない検索行動に対しても、関連性の高い求人を提示できるのが求人検索エンジンの強みです。求人票の職務内容や求めるスキルを詳細かつ具体的に記述しておくことで、こうした潜在層との思わぬ出会いを創出できる可能性があります。

④ 自社採用サイトの資産になる

求人検索エンジンを経由した応募者は、最終的に自社の採用サイトにたどり着きます。これは、短期的な応募者獲得に留まらない、長期的なメリットをもたらします。

求人検索エンジンからの流入が増えることで、自社の採用サイトへのアクセス数(トラフィック)が増加し、サイト自体のSEO評価が高まる効果が期待できます。これにより、求人検索エンジン経由だけでなく、Googleなどのオーガニック検索からの流入も増えやすくなるという好循環が生まれます。

また、応募者の情報は、求人サイトのデータベースではなく、自社のデータベースに直接蓄積されます。これにより、過去の応募者の中から候補者を検索したり、長期的にコミュニケーションを取り続けたりする「タレントプール」の構築が可能になります。

求人サイトへの掲載は、掲載期間が終われば情報が消えてしまいますが、自社の採用サイトに掲載した求人情報や、それを通じて得た応募者データは、永続的に自社の資産となります。求人検索エンジンの活用は、外部のプラットフォームへの依存度を下げ、自社の採用力を根本から強化する「採用の自社化」を促進する上で、極めて重要な役割を果たすのです。

企業が求人検索エンジンを利用する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、求人検索エンジンの利用には注意すべき点やデメリットも存在します。これらを理解し、対策を講じることが、効果的な活用のために不可欠です。

① 運用に手間やノウハウが必要

求人検索エンジンは、無料で掲載できる手軽さがある反面、効果を出すためには専門的な運用知識や手間が必要になります。

無料掲載だけでは、数多く存在する競合の求人の中に埋もれてしまい、求職者の目に触れる機会は限られます。そのため、多くの場合は有料のクリック課金広告を利用することになりますが、この運用はWeb広告(リスティング広告など)の運用と非常に似ています。

具体的には、以下のような作業が継続的に発生します。

- 求人票の最適化: 求職者が検索しそうなキーワードを盛り込み、クリックしたくなるような魅力的なタイトルや仕事内容を作成する。

- 入札単価の調整: どのくらいのクリック単価を設定すれば、競合よりも有利な位置に表示されるかを分析し、調整する。

- 予算管理: 日々の上限予算や月間の総予算を管理し、費用対効果を監視する。

- 効果測定と改善: クリック率(CTR)や応募率(CVR)などのデータを分析し、求人票の内容やターゲティング設定を改善していく。

これらの作業には、ある程度の知識と経験が求められます。社内に専任の担当者がいない場合、他の業務と兼務しながらこれらの運用を行うのは大きな負担となりかねません。結果として、「始めてはみたものの、効果が出ずに放置してしまった」という状況に陥るケースも少なくありません。この課題を解決するため、運用を外部の代理店に委託するという選択肢もありますが、その場合は当然ながら追加のコストが発生します。

② 自社採用サイトが必要な場合がある

求人検索エンジンの強みである「クローリング」の恩恵を受けるためには、その大前提として、クローリング対象となる自社の採用サイト(または採用ページ)が存在する必要があります。

採用サイトがない企業は、求人検索エンジンの直接投稿機能を利用すれば求人を掲載すること自体は可能です。しかし、応募の受け皿が簡易的なフォームのみであったり、提供できる情報が限られてしまったりするため、求職者に自社の魅力を十分に伝えきれない可能性があります。

求職者は、求人検索エンジンで見つけた求人に興味を持った後、より詳細な情報を求めてその企業の公式サイトを訪れることが一般的です。その際に、仕事内容や企業文化、社員の声などを伝える充実した採用サイトがなければ、応募への意欲が削がれてしまうかもしれません。

つまり、求人検索エンジンを最大限に活用するためには、受け皿となる魅力的な自社採用サイトの存在がほぼ必須と言えます。採用サイトの構築には、制作コストやサーバー維持費、コンテンツ更新の手間がかかるため、特にリソースが限られる中小企業にとっては、導入のハードルとなる場合があります。

③ 意図せず費用が膨らむ可能性がある

採用コストを抑えられるというメリットの裏返しとして、クリック課金型広告の運用方法を誤ると、意図せず費用が膨らんでしまうリスクがあります。

クリック課金は、求職者が興味を持ってクリックした分だけ費用が発生する合理的な仕組みですが、そのクリックが必ずしも応募につながるとは限りません。

- 採用ターゲットではないユーザーからのクリック

- 情報収集目的の学生や同業他社からのクリック

- 誤操作によるクリック

上記のような、採用成果に結びつかないクリックに対しても、等しく費用が発生します。特に、人気の職種や競合が多いキーワードではクリック単価が高騰しやすく、何も対策をしなければ、あっという間に予算を消化してしまう可能性があります。

このような事態を防ぐためには、1日の上限予算を厳密に設定する、除外キーワード(例:「事例」「評判」など)を設定して不要なクリックを避ける、求人票のタイトルで対象者を明確に絞り込む(例:「未経験歓迎」ではなく「実務経験3年以上」と明記する)といった、きめ細やかなアカウント管理と運用スキルが求められます。予算管理を怠ると、「広告費はかさんでいるのに、応募が全く来ない」という最悪のシナリオに陥る危険性があることを、常に念頭に置く必要があります。

求職者が求人検索エンジンを利用するメリット

求職者にとって、求人検索エンジンはもはや当たり前の仕事探しツールとなっています。その背景にある、求職者側の具体的なメリットを見ていきましょう。

複数の求人サイトを横断して検索できる

求職者にとって最大のメリットは、圧倒的な利便性です。従来、複数の選択肢から最適な仕事を見つけるためには、リクナビ、マイナビ、dodaなど、複数の大手求人サイトにそれぞれ登録し、同じような検索条件を何度も入力して求人を探す必要がありました。これは非常に手間のかかる作業です。

しかし、求人検索エンジンを使えば、一度キーワードを入力するだけで、それらの大手求人サイトに掲載されている求人はもちろん、中小の専門特化型サイトや、企業の採用サイトにしか掲載されていない「隠れた優良求人」まで、一括で検索できます。

これにより、情報収集にかかる時間を大幅に短縮できるだけでなく、これまで出会えなかったような多様な求人に触れる機会が格段に増えます。特定のサイトの「会員」になる必要がないため、情報収集の初期段階で、まずは市場にどのような求人があるのかを広く把握したいというニーズにも最適です。

この「ワンストップで完結する」という体験は非常に強力で、多くの求職者が最初に求人検索エンジンを利用する理由となっています。まさに、仕事探しの「入り口」としての役割を担っていると言えるでしょう。

会員登録なしで応募できる場合がある

多くの求人サイトでは、求人に応募するために、まず氏名、連絡先、学歴、職務経歴といった詳細な個人情報を入力して会員登録を完了させる必要があります。このプロセスが面倒で、応募をためらってしまう経験をしたことがある人も少なくないでしょう。

一方、求人検索エンジンは、サービス自体への会員登録を必須としていない場合がほとんどです。検索結果に表示された求人情報をクリックすると、多くの場合、募集元である企業の採用サイトや、掲載元の求人サイトに直接移動します。

そのため、求人検索エンジン自体に個人情報を預けることなく、気になった求人にすぐに応募手続きを進めることができます。もちろん、応募先のサイトで情報の入力は必要になりますが、「まずはこのプラットフォームに登録しないと何も始まらない」という心理的なハードルが低いことは、求職者にとって大きなメリットです。

この手軽さが応募へのハードルを下げ、企業側にとっては応募数の増加につながる可能性も秘めています。求職者にとっては、自分の個人情報をどの企業に提供するかを、応募の都度、自分で選択できるという安心感にもつながっています。

求職者が求人検索エンジンを利用するデメリット

便利な求人検索エンジンですが、求職者にとってはデメリットや注意点も存在します。これらを理解しておくことで、他のサービスと賢く使い分けることができます。

応募ごとに情報入力が必要な場合がある

メリットとして「会員登録不要」を挙げましたが、これは裏を返せば、応募する企業の数だけ、応募フォームへの情報入力が必要になるというデメリットにもなります。

大手の求人サイトであれば、一度プロフィールや職務経歴書を登録しておけば、複数の企業に応募する際にその情報を使い回すことができます。しかし、求人検索エンジン経由で様々な企業の採用サイトから直接応募する場合、それぞれの企業の応募フォームの形式に合わせて、氏名、連絡先、学歴、職務経歴などを毎回入力し直さなければならないケースが多く発生します。

履歴書や職務経歴書のファイルをアップロードする形式であれば手間は軽減されますが、それでも複数の企業に同時に応募しようとすると、 상당な時間と労力がかかります。この手間を煩わしく感じ、結果的に応募する求人の数を絞らざるを得なくなる可能性も考えられます。

転職エージェントのようなサポートはない

求人検索エンジンは、あくまで自分で求人情報を探し、応募するための「ツール」です。そのため、転職エージェントが提供するような、キャリアアドバイザーによる手厚いサポートは一切ありません。

具体的には、以下のようなサポートは受けられません。

- キャリアカウンセリング: 自分の強みや市場価値、今後のキャリアプランに関する相談。

- 求人の紹介: 自分の経歴や希望に合った非公開求人の紹介。

- 書類添削・面接対策: 職務経歴書のブラッシュアップや、模擬面接などの選考対策。

- 企業との連携: 面接の日程調整や、給与・待遇などの条件交渉の代行。

これらのサポートを必要とする人、例えば初めての転職で何から始めればよいか分からない人や、働きながら効率的に転職活動を進めたい人にとっては、求人検索エンジンだけでは不十分に感じるでしょう。

求人検索エンジンは、能動的に自分で情報を探し、自己分析から応募、選考対策までを一貫してセルフサービスで行える人に向いていると言えます。手厚いサポートを求める場合は、転職エージェントと併用するなど、目的に応じた使い分けが重要になります。

おすすめの求人検索エンジン12選を徹底比較

世の中には数多くの求人検索エンジンが存在します。それぞれに特徴や強みがあるため、自社の採用ターゲットや目的に合わせて最適なサービスを選ぶことが重要です。ここでは、国内外の主要な求人検索エンジン12選をピックアップし、その特徴を比較しながら解説します。

| サービス名 | 特徴 | 強み・利用シーン |

|---|---|---|

| ① Indeed (インディード) | 世界No.1の利用者数を誇る最大手。圧倒的な知名度と求人件数。 | あらゆる業種・職種に対応。まずは利用を検討すべき基本のエンジン。 |

| ② 求人ボックス | 「食べログ」のカカクコムが運営。急成長中で国内での存在感が大きい。 | UI/UXが洗練されており、特に若年層の利用者が多い。地方求人も豊富。 |

| ③ スタンバイ | Zホールディングスとビジョナルが共同運営。Yahoo! JAPANとの連携。 | Yahoo!しごと検索に求人が掲載されるため、幅広い層にリーチ可能。 |

| ④ Googleしごと検索 | Google検索結果に求人情報が直接表示される機能。 | 構造化データ対応が必須。Google検索からの直接流入を狙える。 |

| ⑤ Careerjet | 世界90カ国以上で展開するグローバルな求人検索エンジン。 | 海外の求職者へのアプローチや、グローバルな人材採用に強み。 |

| ⑥ Simply Hired | Indeed傘下のサービス。シンプルで使いやすいインターフェースが特徴。 | 複雑な機能を求めず、シンプルに求人検索・掲載したい場合に適している。 |

| ⑦ Jooble | 東ヨーロッパ発で世界的に急成長中。69カ国でサービス展開。 | グローバル展開しており、多様な国籍のユーザーにアプローチできる。 |

| ⑧ answr | パーソルキャリアが運営するアルバイト・パート専門の求人検索エンジン。 | アルバイト・パート人材の採用に特化。主婦・学生層に強い。 |

| ⑨ LinkedIn求人 | ビジネス特化型SNS「LinkedIn」の求人機能。 | IT、金融、コンサルなど専門職やハイクラス人材の採用に最適。 |

| ⑩ Career cross | 外資系・グローバル企業に特化した求人サイト兼検索エンジン。 | バイリンガル人材や、グローバルなキャリアを求める層に特化している。 |

| ⑪ CareerBuilder | 米国発の大手。HRテクノロジー企業として多様なソリューションを提供。 | グローバルな採用基盤を持ち、特に北米市場での採用に強みを持つ。 |

| ⑫ Monster | 世界で初めて求人情報サイトを開設した老舗。グローバルに展開。 | 長年の実績とブランド力があり、世界中に幅広いネットワークを持つ。 |

① Indeed (インディード)

Indeedは、世界60カ国以上、28の言語でサービスを展開する、世界最大級の求人検索エンジンです。日本国内でも圧倒的な知名度と利用者数を誇り、「仕事探しはIndeed」というキャッチフレーズは広く浸透しています。あらゆる業種・職種・雇用形態の求人を網羅しており、採用活動を行う上でまず検討すべきプラットフォームと言えるでしょう。無料での求人掲載はもちろん、クリック課金型のスポンサー求人を利用することで、ターゲットに合わせた広告配信が可能です。

参照:Indeed (インディード) 公式サイト

② 求人ボックス

求人ボックスは、「価格.com」や「食べログ」を運営する株式会社カカクコムが提供する求人検索エンジンです。後発ながら急速にユーザー数を伸ばしており、国内ではIndeedに次ぐ規模に成長しています。シンプルで分かりやすいユーザーインターフェースが特徴で、特にスマートフォンからの利用しやすさに定評があります。勤務地や給与だけでなく、「未経験OK」「在宅勤務」といった多様なこだわり条件での検索が充実しており、求職者の細かいニーズに応えています。

③ スタンバイ

スタンバイは、Zホールディングス株式会社(Yahoo! JAPANの親会社)と、ハイクラス転職サイト「ビズリーチ」を運営するビジョナル株式会社が共同で設立した合弁会社によるサービスです。最大の強みは、Yahoo! JAPANとの連携です。スタンバイに掲載された求人は「Yahoo!しごと検索」にも表示されるため、国内最大級のポータルサイトであるYahoo! JAPANの集客力を活用し、非常に幅広い層のユーザーにアプローチできます。

④ Googleしごと検索

Googleしごと検索(Google for Jobs)は、Googleの検索結果画面に求人情報を目立つ形で表示する機能です。独立したWebサイトではなく、Google検索に組み込まれた機能である点が特徴です。企業は、自社の採用サイトの求人情報ページに「JobPosting」という構造化データを追加することで、Googleしごと検索に情報を認識させることができます。正しく設定すれば、ユーザーがGoogleで関連キーワードを検索した際に、自社の求人が直接表示されるため、非常に強力な流入経路となり得ます。

参照:Google検索セントラル

⑤ Careerjet (キャリアジェット)

Careerjetは、世界90カ国以上、28言語で展開するグローバルな求人検索エンジンです。幅広いネットワークを活かし、世界中の求人サイトや企業の採用ページから情報を収集しています。海外での事業展開を考えている企業や、日本国内で外国籍の人材を採用したい場合に特に有効なプラットフォームです。

⑥ Simply Hired (シンプリーハイヤード)

Simply Hiredは、2016年にIndeedに買収された求人検索エンジンです。Indeedの傘下に入ってからも独立したブランドとして運営されており、その名の通り、シンプルでクリーンなデザインと使いやすさが特徴です。余計な情報が少なく、求職者が仕事探しに集中できるような設計になっています。

⑦ Jooble (ジョブル)

Joobleはウクライナで設立され、現在では世界69カ国で利用されている急成長中の求人検索エンジンです。世界中の何千もの求人サイト、企業の採用ページ、リクルーティングエージェンシーの情報を集約しています。グローバルなリーチを活かして、多様なバックグラウンドを持つ人材にアプローチしたい場合に選択肢の一つとなります。

⑧ answr (アンサー)

answrは、大手人材サービス会社であるパーソルキャリア株式会社が運営する、アルバイト・パートの仕事に特化した求人検索エンジンです。総合型の求人検索エンジンとは異なり、ターゲットを絞っているため、アルバイトやパート従業員を探している飲食店、小売店、サービス業などの企業にとって、非常に効果的なプラットフォームとなります。主婦(主夫)層や学生など、特定の層にアプローチしやすいのが強みです。

⑨ LinkedIn求人 (リンクトイン)

LinkedInは、世界最大級のビジネス特化型SNSであり、そのプラットフォーム上で提供されているのがLinkedIn求人です。ユーザーは自身の経歴やスキルをプロフィールに詳細に登録しているため、企業は特定のスキルや経験を持つ人材をピンポイントで探したり、スカウトを送ったりすることが可能です。特に、ITエンジニア、コンサルタント、外資系企業、管理職などの専門職・ハイクラス層の採用に絶大な効果を発揮します。

⑩ Career cross (キャリアクロス)

Career crossは、外資系企業や日系グローバル企業の求人に特化した日本最大級の転職情報サイトです。求人検索エンジンとしての機能も持ち合わせており、英語力を活かしたい、グローバルな環境で働きたいと考えるバイリンガル人材が多く登録しています。IT、金融、メーカーなど、多様な業界のグローバル求人が集まっているため、専門スキルと語学力を兼ね備えた人材の採用に最適です。

⑪ CareerBuilder (キャリアビルダー)

CareerBuilderは、米国に本社を置く世界的なHRテクノロジー企業です。求人情報サイトの運営を中核としながら、採用管理システム(ATS)や人材データ分析など、企業の採用活動を包括的に支援するソリューションを提供しています。特に北米市場でのプレゼンスが大きく、アメリカでの人材採用を検討している企業にとっては重要な選択肢となります。

⑫ Monster (モンスター)

Monsterは、1994年に世界で初めて求人情報サイトを開設した、この分野のパイオニア的存在です。長年にわたる実績とグローバルなブランド力を持ち、世界40カ国以上でサービスを展開しています。「モンスターボード」として知られ、現在も多くの企業と求職者に利用されています。幅広い業種・職種の求人を扱っており、そのグローバルネットワークは大きな強みです。

求人検索エンジンの料金体系

求人検索エンジンの大きな魅力の一つは、コストパフォーマンスの高さです。その料金体系は、大きく「無料掲載」と「有料掲載」の2つに分かれます。

無料掲載

ほとんどの求人検索エンジンでは、基本的な求人情報の掲載は無料で行えます。無料掲載には、主に2つの方法があります。

- クローリングによる自動掲載: 自社の採用サイトに求人情報を掲載しておくと、求人検索エンジンのクローラーがその情報を自動で収集し、無料で掲載してくれます。

- 直接投稿による無料掲載: 求人検索エンジンの管理画面から、直接求人情報を登録する方法です。採用サイトがなくても、無料で求人を公開できます。

無料で掲載できるのは、企業にとって大きなメリットです。予算が限られている中小企業や、まずは試験的に利用してみたいという場合に最適です。

ただし、無料掲載の求人は「オーガニック求人」や「通常求人」と呼ばれ、有料掲載の求人よりも検索結果の下位に表示される傾向があります。そのため、応募が集まりにくい人気の職種や、競合が多いエリアでは、無料掲載だけでは効果が出にくい場合があることを理解しておく必要があります。

有料掲載

有料掲載は、無料掲載の求人よりも目立つ場所に表示させ、より多くの求職者にアプローチするためのオプションです。有料掲載を利用することで、クリック率や応募率の向上が期待できます。主な課金方式には以下の3種類があります。

クリック課金型

クリック課金型(CPC: Cost Per Click)は、求人検索エンジンで最も一般的な料金体系です。スポンサー広告として出稿した求人情報が、求職者によって1回クリックされるたびに料金が発生します。

- 仕組み: 広告が表示されるだけでは費用はかからず、興味を持ったユーザーがクリックして初めて課金されます。

- 料金の決まり方: クリック単価は、職種の人気度や競合の状況によって変動するオークション形式で決まることが多く、企業側で上限単価を設定できます。

- メリット: 費用対効果を測定しやすく、少額から始められる。日ごとや月ごとの上限予算を設定できるため、コスト管理がしやすい。

- デメリット: 応募につながらないクリックでも費用が発生する。予算管理を怠ると、意図せず高額になるリスクがある。

成果報酬型

成果報酬型は、応募や採用決定といった、あらかじめ設定された「成果」が発生した時点で初めて料金が発生する体系です。

- 仕組み: 求人の掲載やクリックには費用がかからず、例えば「1応募あたり〇〇円」「1採用あたり〇〇万円」という形で課金されます。

- メリット: 費用が無駄になるリスクが極めて低く、採用コストを正確に把握できる。

- デメリット: 1件あたりの単価がクリック課金に比べて高額になる傾向がある。求人検索エンジンでは、この方式を採用しているサービスは比較的少ないです。

掲載課金型

掲載課金型は、特定の期間、求人情報を掲載するために固定の料金を支払う体系です。従来の求人サイトで一般的なモデルです。

- 仕組み: 「4週間掲載で〇〇円」のように、掲載期間と料金がセットになっています。

- メリット: 期間内であれば、表示回数やクリック数に関わらず料金が一定のため、予算計画が立てやすい。

- デメリット: 応募が全く来なかった場合でも、料金は返金されない。効果の有無に関わらずコストが発生する。

求人検索エンジンにおいては、この方式はあまり主流ではありませんが、特定の特集枠やオプションとして提供される場合があります。

求人検索エンジンの効果を高める4つのポイント

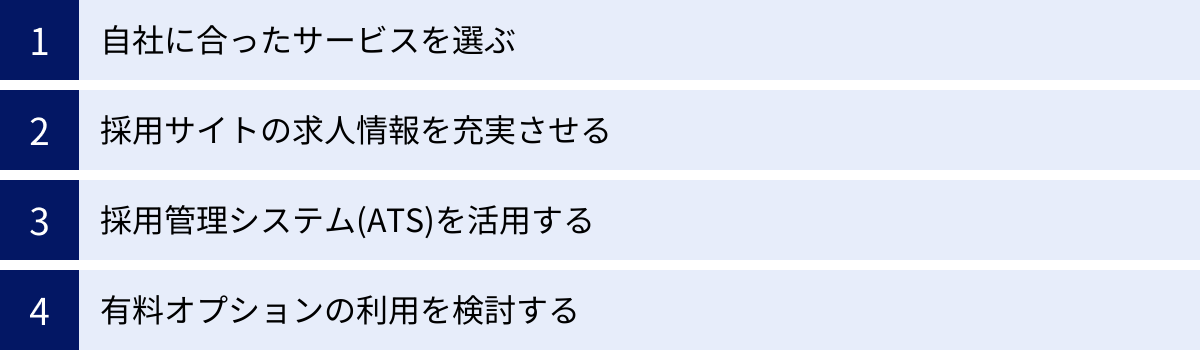

求人検索エンジンは、ただ求人を掲載するだけではその効果を最大限に引き出すことはできません。戦略的なアプローチと継続的な改善が成功の鍵となります。ここでは、効果を高めるための4つの重要なポイントを解説します。

① 自社に合ったサービスを選ぶ

「おすすめの求人検索エンジン12選」で紹介したように、各サービスにはそれぞれ特徴や強みがあります。自社の採用ターゲットや募集職種に合わせて、最適なプラットフォームを選択することが最初のステップです。

- ターゲット層で選ぶ: 幅広い層にアプローチしたいならIndeedや求人ボックス、若年層がターゲットなら求人ボックス、ハイクラスの専門職ならLinkedIn、バイリンガル人材ならCareer crossというように、各エンジンのユーザー層を考慮して選びましょう。

- 職種や雇用形態で選ぶ: アルバイト・パート募集であれば、総合型エンジンと並行してanswrのような特化型サービスを活用するのが効果的です。

- かけられる予算と手間で選ぶ: まずはコストをかけずに始めたいなら、無料掲載の範囲でどこまでできるかを確認します。クリック課金広告を積極的に運用するなら、管理画面の使いやすさやサポート体制も重要な選定基準になります。

複数のサービスを併用し、どのチャネルからの応募が多いか、費用対効果が高いかを比較検討しながら、徐々に自社に合った組み合わせを見つけていくのがおすすめです。

② 採用サイトの求人情報を充実させる

求人検索エンジンはあくまで「集客」の手段であり、応募を最終的に決定づけるのは、リンク先にある自社の求人情報です。どんなに多くの求職者をクリックさせても、その先の情報が魅力的でなければ、応募にはつながりません。

- 求職者目線の情報提供: 給与や勤務地といった基本的な情報だけでなく、「1日の仕事の流れ」「チームの雰囲気」「キャリアパスの事例」「研修制度の内容」など、求職者が本当に知りたい情報を具体的に記載しましょう。写真や動画を活用して、職場のリアルな雰囲気を伝えることも有効です。

- キーワードを意識した求人票作成: 求職者がどのようなキーワードで検索するかを予測し、それを求人票のタイトルや仕事内容に自然な形で盛り込みましょう。例えば、単に「営業職」とするのではなく、「未経験歓迎の法人向けITソリューション営業」のように、対象者や業務内容が具体的に分かるように記述します。これは求人検索エンジン上でのSEO対策(Indeed SEOなどと呼ばれます)として非常に重要です。

- 情報の正確性と最新性: 募集が終了した求人を放置したり、古い情報を掲載し続けたりするのは厳禁です。常に最新の正確な情報を提供することが、企業の信頼性につながります。

求人票は、求職者に向けた「ラブレター」です。事務的な情報の羅列ではなく、自社の魅力や仕事のやりがいが伝わるような、熱意のこもったコンテンツ作りを心がけましょう。

③ 採用管理システム(ATS)を活用する

複数の求人検索エンジンやその他の採用チャネルを利用すると、応募者の情報が様々な場所に散在し、管理が煩雑になりがちです。採用管理システム(ATS: Applicant Tracking System)を導入することで、この課題を解決できます。

ATSは、複数の経路からの応募者情報を一元管理し、選考の進捗状況を可視化するためのツールです。多くのATSは、Indeedや求人ボックスなどの主要な求人検索エンジンと連携しており、応募があった際に自動でATSに応募者情報を取り込むことができます。

- 業務効率の向上: 応募者への連絡や面接の日程調整、選考結果の通知などをシステム上で行えるため、採用担当者の事務的な負担を大幅に軽減できます。

- 応募者対応の迅速化: 応募があった際に迅速に対応できるため、候補者の満足度を高め、選考途中での辞退を防ぐ効果が期待できます。

- データに基づいた採用活動: どのチャネルからの応募が採用に繋がりやすいかといったデータを分析し、採用戦略の改善に役立てることができます。

採用活動を本格化させ、複数のチャネルを運用していく上では、ATSの活用はもはや必須と言えるでしょう。

④ 有料オプションの利用を検討する

無料掲載は魅力的ですが、競争の激しい職種や緊急性の高い募集の場合、有料の広告オプションを戦略的に活用することが不可欠です。

クリック課金型の広告は、ただ予算を投下すればよいというものではありません。効果を最大化するためには、適切な運用が求められます。

- 少額からテストする: 最初から大きな予算をかけるのではなく、まずは少額の予算で複数の求人やキーワードをテスト配信してみましょう。どの求人のクリック率が高いか、どの時間帯に応募が集まりやすいかといったデータを収集し、徐々に予算を最適化していきます。

- ターゲットを絞る: 勤務地や特定のスキルキーワードなどでターゲティングを絞り込むことで、無駄なクリックを減らし、採用ターゲットに効率的に広告を配信できます。

- 効果測定と改善のサイクル: 広告のパフォーマンス(表示回数、クリック数、応募数、採用単価など)を定期的にチェックし、「なぜこの求人はクリック率が高いのか」「なぜ応募につながらないのか」を分析します。その分析結果を元に、求人票の文面を修正したり、入札単価を調整したりといった改善を繰り返すことが重要です。

有料広告は、採用目標を達成するための「アクセル」です。その使い方をマスターすることで、採用活動のスピードと精度を飛躍的に高めることができます。

求人検索エンジンに関するよくある質問

ここでは、求人検索エンジンに関して企業担当者や求職者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

求人検索エンジンは無料で使えますか?

はい、基本的な機能は企業側も求職者側も無料で利用できます。

- 企業側: 自社の採用サイトに掲載した求人情報が自動的にクローリングされたり、サービスに直接求人情報を投稿したりすることで、無料で掲載が可能です。ただし、他の多くの求人よりも目立たせたい、より多くの応募を集めたいという場合には、クリック課金型などの有料広告オプションを利用することになります。

- 求職者側: 求人の検索から閲覧まで、すべての機能を無料で利用できます。応募に関しても、求人検索エンジン自体が料金を請求することはありません。

クローリングと直接投稿の違いは何ですか?

クローリングと直接投稿は、求人検索エンジンが求人情報を収集するための2つの主要な方法であり、以下のような違いがあります。

- クローリング:

- 仕組み: 求人検索エンジンのプログラム(クローラー)が、インターネット上にある企業の採用サイトなどを自動で巡回し、求人情報を収集する方法です。

- 企業側のメリット: 一度採用サイトを構築すれば、手間をかけずに自動で求人が掲載される可能性があります。

- 企業側のデメリット: 情報の更新に時間がかかったり、掲載内容を細かくコントロールしにくかったりします。

- 直接投稿:

- 仕組み: 企業が求人検索エンジンのプラットフォームに直接アカウントを作成し、手動で求人情報を入力・登録する方法です。

- 企業側のメリット: 掲載内容やタイミングを完全にコントロールでき、求人票を検索エンジンに最適化しやすいです。採用サイトがなくても掲載できます。

- 企業側のデメリット: 求人情報の入力や更新に手間がかかります。

多くの主要な求人検索エンジンは、この両方の仕組みを併用しています。 これにより、網羅性を確保しつつ、企業が積極的に情報を発信できる環境を提供しています。

まとめ

本記事では、求人検索エンジンの仕組みから求人サイトとの違い、企業・求職者双方のメリット・デメリット、そして具体的な活用ポイントまで、幅広く解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- 求人検索エンジンは、インターネット上の求人情報を網羅的に集約し、一括で検索できるプラットフォームです。

- その仕組みは、プログラムが自動収集する「クローリング型」と、企業が手動で登録する「直接投稿型」のハイブリッドが主流です。

- 従来の求人サイトと比較して、「圧倒的な求人件数」「無料から始められる料金体系」「自社採用サイトが資産になる」といった企業側のメリットがあります。

- 一方で、効果を出すためには「広告運用のノウハウ」「魅力的な求人情報の作成」「採用管理体制の構築」が不可欠です。

採用環境が目まぐるしく変化する現代において、求人検索エンジンを strategic に活用することは、もはや採用活動のスタンダードとなりつつあります。それは単なる応募者集めのツールではなく、自社の採用ブランドを構築し、長期的な採用力を強化するための基盤となり得るからです。

この記事で得た知識をもとに、まずは自社の採用課題を洗い出し、それに合った求人検索エンジンの選定から始めてみましょう。そして、求人情報の中身を磨き込み、データに基づいた改善を繰り返していくことで、きっと採用活動は新たなステージへと進むはずです。