採用活動や人材育成において、候補者や社員の能力・性格を客観的に把握したいと考えたことはありませんか。面接だけでは見えにくい個人の特性やポテンシャルを可視化するツールとして、多くの企業が「適性検査」を導入しています。

適性検査は、採用のミスマッチを防ぎ、入社後の活躍を予測するだけでなく、既存社員の育成や最適な人員配置、組織開発にも活用できる強力なツールです。しかし、世の中には多種多様な適性検査ツールが存在し、「どのツールが自社の目的に合っているのかわからない」と悩む担当者も少なくありません。

この記事では、35種類の主要な適性検査ツールを「採用」「育成・組織分析」「ストレス耐性測定」「無料」という目的別に分類し、それぞれの特徴を詳しく解説します。さらに、適性検査の基本的な知識から、導入のメリット・デメリット、自社に最適なツールの選び方、活用する際の注意点までを網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、適性検査に関する全体像を掴み、自社の課題解決に繋がる最適なツール選定と効果的な活用方法を理解できるようになるでしょう。

目次

- 1 適性検査とは

- 2 適性検査ツールの種類と受検形式

- 3 適性検査ツールを導入するメリット

- 4 適性検査ツール導入のデメリット

- 5 新卒・中途採用におすすめの適性検査ツール15選

- 6 本セクションで紹介する各ツールの情報は、各公式サイトを参照して作成していますが、最新の詳細情報(特に料金)については、必ず各提供元にお問い合わせください。

- 7 社員の育成・組織分析におすすめの適性検査ツール10選

- 8 ストレス耐性の測定に強い適性検査ツール5選

- 9 無料で利用できる適性検査ツール5選

- 10 無料プランは機能や利用人数に制限がある場合がほとんどです。利用前には必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。

- 11 自社に合った適性検査ツールの選び方

- 12 適性検査ツールの導入から活用までの流れ

- 13 適性検査を導入・活用する際の注意点

- 14 適性検査に関するよくある質問

- 15 まとめ

適性検査とは

適性検査は、個人の能力や性格、価値観、興味・関心といった特性を、標準化された手法を用いて客観的に測定するためのテストです。主に企業の採用選考や、入社後の人員配置、人材育成の場面で活用されています。

面接官の主観や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な指標を用いることで、より公正で精度の高い人材評価を実現することを目的としています。候補者の潜在的な能力や職務への適性、組織文化との相性(カルチャーフィット)などを多角的に評価するための重要な判断材料となります。

適性検査の目的

企業が適性検査を導入する目的は、多岐にわたりますが、主に以下の3つのフェーズで活用されます。

- 採用選考におけるミスマッチの防止

採用における最大の目的は、候補者と企業のミスマッチを防ぐことです。入社後に「思っていた仕事内容と違った」「社風に馴染めない」といった理由で早期離職に至るケースは、企業と個人の双方にとって大きな損失となります。適性検査を用いることで、候補者が持つスキルや能力が募集職種の要件を満たしているか(スキルフィット)、そして候補者の価値観や行動特性が企業の文化や風土に合っているか(カルチャーフィット)を、面接前に客観的に評価できます。これにより、入社後の定着と活躍の可能性が高い人材を見極める精度が高まります。また、応募者が多い場合には、一定の基準を満たす候補者を効率的に絞り込むためのスクリーニング(足切り)として利用されることもあります。 - 入社後の適切な人員配置(配属)

適性検査の結果は、採用の合否判断だけでなく、入社後の配属先を決定する際の貴重な参考資料となります。本人の能力特性や性格、キャリアへの志向性を把握することで、その個人が最も能力を発揮し、やりがいを感じられる部署や職務に配置することが可能になります。例えば、論理的思考力が高い人材を企画部門へ、対人折衝能力が高い人材を営業部門へ配置するなど、データに基づいた最適な配置は、個人の早期戦力化とエンゲージメント向上に直結します。これは、新卒採用だけでなく、中途採用者のオンボーディング(定着支援)においても同様に有効です。 - 既存社員の人材育成と組織開発

適性検査の活用は、採用活動に留まりません。既存社員に対して実施することで、個々の強みや弱み、潜在的な能力を可視化し、一人ひとりに最適化された育成プランの立案に役立ちます。例えば、リーダーシップのポテンシャルがある社員を見つけ出し、次世代リーダー候補として早期から育成プログラムを提供したり、特定のスキルが不足している社員に研修を推奨したりすることが可能です。

さらに、全社員のデータを分析することで、組織全体の強みや課題、人材構成の偏りなどを把握できます。この組織診断の結果は、効果的なチームビルディング、部門間の連携強化、ひいては組織風土の改革といった、戦略的な組織開発施策の根拠となります。

適性検査で測定できること

適性検査は、大きく分けて「能力検査」と「性格検査」の2つの領域で個人の特性を測定します。多くの適性検査ツールは、この両方を組み合わせて総合的な評価を行います。

能力検査

能力検査は、職務を遂行する上で必要となる基礎的な知的能力や学力を測定することを目的としています。単なる知識量ではなく、情報を正確に理解し、論理的に考え、問題を解決する能力を評価します。主な測定項目は以下の通りです。

- 言語能力(国語系): 文章の読解力、語彙力、論旨の把握能力などを測ります。長文を読んで要点を掴んだり、言葉の関連性を理解したりする問題が出題されます。あらゆる職種で求められるコミュニケーションの基礎となる能力です。

- 非言語能力(数学・論理系): 計算能力、図形や数列の法則性を見抜く力、論理的思考力などを測ります。データから傾向を読み取ったり、複雑な情報を整理したりする能力が問われ、特に企画職や技術職で重要視されます。

- 一般常識・時事問題: 社会、経済、文化、歴史など、幅広い分野の基礎知識を問います。社会人としての基礎教養や、世の中の動向への関心度を測る目的で含まれることがあります。

- 英語: 語彙力、文法、長文読解など、英語の能力を測定します。グローバルに事業を展開する企業や、外資系企業などで特に重視されます。

これらの能力は、教育や学習によって後天的に伸ばすことが可能であり、個人の学習意欲やポテンシャルを測る指標の一つにもなります。

性格検査

性格検査は、個人のパーソナリティ、価値観、行動特性、意欲、ストレス耐性といった、より内面的な側面を測定することを目的としています。能力検査とは異なり、回答に「正解」や「不正解」はありません。応募者がどのようなタイプの人間で、どのような環境で力を発揮しやすいのかを理解するために用いられます。主な測定項目には以下のようなものがあります。

- 行動特性: 社交性、協調性、慎重性、実行力など、日常的な行動の傾向を評価します。チームで働く際の役割や、仕事の進め方のスタイルを予測します。

- 意欲・価値観: 達成意欲、自律性、貢献意欲など、仕事に対するモチベーションの源泉や、何を大切に考えているかを評価します。企業の価値観やビジョンとのマッチ度を測る上で重要です。

- ストレス耐性: ストレスの原因となりやすい要因(対人関係、業務負荷など)や、ストレスを受けた際の対処方法の傾向を測定します。プレッシャーのかかる環境下でのパフォーマンスの安定性を予測するのに役立ちます。

- キャリア志向: どのような仕事や役割に興味・関心があるか、将来的にどのようなキャリアを築きたいと考えているかを評価します。長期的なキャリア形成を支援する上で参考になります。

性格検査の結果は、面接では見抜きにくい「人となり」を深く理解し、候補者と職務、そして組織との相性を総合的に判断するための重要な情報源となります。

適性検査ツールの種類と受検形式

適性検査ツールと一言で言っても、その測定内容や提供形態は様々です。自社の目的に合ったツールを選ぶためには、まずどのような種類の検査があり、どのような形式で受検するのかを理解しておくことが重要です。

適性検査ツールの主な種類

適性検査ツールが測定する領域は、主に「能力検査」「性格検査」「興味・指向検査」の3つに大別されます。多くのツールはこれらのうち複数、特に能力検査と性格検査を組み合わせて提供しています。

| 検査の種類 | 測定内容 | 主な活用目的 |

|---|---|---|

| 能力検査 | 職務遂行に必要な基礎的な知的能力、論理的思考力、学力など | スクリーニング、入社後のパフォーマンス予測、育成ポテンシャルの把握 |

| 性格検査 | 個人のパーソナリティ、行動特性、価値観、ストレス耐性など | カルチャーフィットの見極め、面接での質問設計、配属先の検討、チームビルディング |

| 興味・指向検査 | 個人の興味・関心の方向性、キャリアに対する志向性など | キャリア開発支援、エンゲージメント向上、配属・異動のミスマッチ防止 |

能力検査

前述の通り、能力検査は言語能力(国語)、非言語能力(数学・論理)を中心に、職務遂行のベースとなる知的ポテンシャルを測定します。

- 代表的なツール: SPI3、玉手箱、GAB、CAB、TG-WEBなど

- 特徴: 多くのツールで採用されており、特に新卒採用の初期選考(スクリーニング)で広く利用されます。問題の難易度や出題範囲はツールによって異なり、例えばCABはIT職に特化した問題構成になっているなど、特定の職種への適性を測ることに特化したものもあります。結果は偏差値や段階評価で示されることが多く、他の応募者と比較しやすいのが特徴です。

性格検査

性格検査は、候補者の「人となり」を理解するための検査です。質問項目に回答することで、その人の持つ特性を多角的に分析します。

- 代表的なツール: SPI3、CUBIC、eF-1G、mitsucariなど

- 特徴: 回答に正解・不正解はなく、候補者がどのような人物で、どのような環境でパフォーマンスを発揮しやすいかを把握します。結果は「協調性が高い」「慎重に行動するタイプ」といった形で文章で説明されたり、特性ごとにスコア化されたりします。採用のミスマッチ防止や、面接で深掘りすべきポイントの特定、入社後のマネジメントなど、幅広い用途で活用できるのが強みです。

興味・指向検査

興味・指向検査は、候補者がどのような仕事や職場環境に興味を持ち、やりがいを感じるのかを測定します。キャリアアンカー(個人がキャリアを選択する上で最も重視する価値観)を明らかにすることもあります。

- 代表的なツール: 一部の適性検査ツール(eF-1Gなど)に含まれるほか、キャリアカウンセリングなどで専門的に使用されるものもあります。

- 特徴: 主にキャリア開発や配属先の検討に用いられます。本人が自覚していない潜在的な興味や関心を引き出し、長期的な視点でのキャリアプランニングを支援します。社員のエンゲージメントや仕事への満足度を高めることを目的とする場合に特に有効です。

主な受検形式

適性検査の受検形式は、主に「Webテスト形式」「テストセンター形式」「マークシート形式」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、企業の採用方針や候補者層に合わせて選択する必要があります。

| 受検形式 | メリット | デメリット | 不正対策 |

|---|---|---|---|

| Webテスト形式 | ・受検者、企業ともに時間や場所の制約が少ない ・採点や結果集計が自動化され、効率的 |

・替え玉受検や電卓使用などの不正リスクがある ・受検者のPC環境に依存する |

・監視型のサービスがある ・IPアドレスでの制限 ・テストセンターでの再検査 |

| テストセンター形式 | ・本人確認が厳格で、不正のリスクが極めて低い ・公平な環境で受検できる |

・受検会場に行く手間と時間がかかる ・会場の予約が必要で、受検可能期間が限られる ・企業側のコストが高い傾向にある |

・会場での厳格な本人確認 ・私物の持ち込み禁止 |

| マークシート形式 | ・PC環境がない受検者にも対応可能 ・大人数を一斉に実施できる |

・会場の手配や監督者の配置が必要 ・採点やデータ化に手間と時間がかかる ・問題用紙の印刷や配布、回収のコスト |

・試験監督者による監視 |

Webテスト形式

受検者が自宅や大学のパソコンを使って、指定された期間内にオンラインで受検する形式です。時間や場所の制約が少ないため、現在最も主流の形式となっています。

- メリット: 企業側は採点や結果の集計が自動で行われるため、採用業務を大幅に効率化できます。受検者側も、遠方に住んでいても移動の負担なく受検できるのが大きな利点です。

- デメリット: 最大の課題は替え玉受検や他者との協力、電卓の使用といった不正行為のリスクです。また、受検者の通信環境やPCスペックによっては、トラブルが発生する可能性もあります。このため、Webテストの結果はあくまでスクリーニングや参考情報とし、面接や別の形式のテストで改めて本人確認や能力確認を行う企業も少なくありません。

テストセンター形式

適性検査の提供会社が用意した専用の会場(テストセンター)に出向き、そこに設置されたパソコンで受検する形式です。

- メリット: 会場では運転免許証や学生証による厳格な本人確認が行われ、私物の持ち込みも制限されるため、不正のリスクを限りなく低く抑えられます。すべての受検者が同じ環境でテストを受けるため、公平性が担保される点も大きなメリットです。

- デメリット: 受検者は指定された会場まで足を運ぶ必要があり、時間的・金銭的な負担がかかります。企業側も、Webテスト形式に比べて一人あたりの費用が高くなる傾向があります。SPI3や玉手箱、GABなどでこの形式が採用されています。

マークシート形式(ペーパーテスト)

企業が用意した会場に受検者を集め、紙の問題用紙とマークシートを使って一斉に実施する形式です。

- メリット: Webテストが普及する以前からの伝統的な形式であり、PC操作が苦手な人でも問題なく受検できます。会社説明会と同時に実施するなど、他の採用イベントと組み合わせやすいのも特徴です。

- デメリット: 会場の設営、試験監督者の配置、問題用紙の印刷・配布・回収、マークシートの読み取りと採点など、運営にかかる手間とコストが大きい点が最大の課題です。結果が出るまでにも時間がかかります。現在では、特定の職種や最終選考に近い段階など、限定的な場面で利用されることが多くなっています。

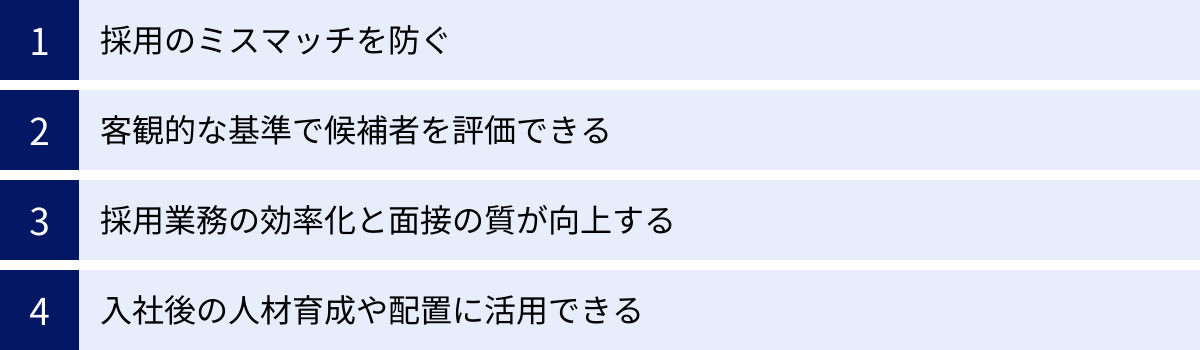

適性検査ツールを導入するメリット

適性検査ツールの導入は、単に選考プロセスを一つ増やすということ以上の、多くの戦略的なメリットを企業にもたらします。ここでは、主な4つのメリットについて、具体的な活用シーンを交えながら解説します。

採用のミスマッチを防ぐ

適性検査を導入する最大のメリットは、採用におけるミスマッチを科学的根拠に基づいて低減できることです。ミスマッチには、主に「スキルフィット」と「カルチャーフィット」の2つの側面があります。

- スキルフィットの向上: 募集職種で求められる能力(例:企画職なら論理的思考力、営業職なら数値目標への達成意欲)を、能力検査によって客観的に評価できます。これにより、「面接での印象は良かったが、実際の業務に必要な基礎能力が不足していた」といった事態を防ぎます。特にポテンシャルを重視する新卒採用において、将来の成長可能性を秘めた人材を見出す上で有効です。

- カルチャーフィットの向上: 性格検査を通じて、候補者の価値観、行動特性、コミュニケーションスタイルなどを把握できます。これが自社の組織文化や、配属予定チームの雰囲気と合致しているかを見極めることで、人間関係の悩みや社風への不適合による早期離職を防ぎます。例えば、「チームでの協業を重んじる文化」の企業に、「個人で黙々と作業することを好む」候補者が入社すると、双方にとって不幸な結果になりかねません。適性検査は、こうした価値観レベルでの相性を事前に確認するための重要なツールとなります。

あるIT企業では、技術力は高いもののチームに馴染めず離職するエンジニアが多いという課題がありました。そこで性格検査を導入し、協調性やコミュニケーションスタイルを評価項目に加えたところ、入社後1年以内の離職率が大幅に改善した、といった具体例が考えられます。

客観的な基準で候補者を評価できる

面接は、どうしても面接官の主観や経験、その時の体調、さらには候補者に対する個人的な好みや偏見(アンコンシャス・バイアス)に左右されがちです。同じ候補者でも、面接官によって評価が大きく分かれることは珍しくありません。

適性検査は、すべての候補者に対して同一の基準で測定された、客観的で定量的なデータを提供します。これにより、面接官個人の印象だけに頼らない、公平性の高い選考が実現します。

- 評価の標準化: 複数の面接官が選考に関わる場合でも、「論理的思考力はスコア70以上」「ストレス耐性の評価がC以上の候補者を次の選考に進める」といったように、明確な基準を共有できます。これにより、社内での評価のブレをなくし、選考プロセス全体の一貫性を保つことができます。

- ダイバーシティの推進: 性別、年齢、学歴といった属性に対する無意識の偏見を排除し、純粋に個人の能力と適性に基づいて評価することができます。これは、多様なバックグラウンドを持つ人材を確保し、組織のダイバーシティ&インクルージョンを推進する上でも非常に重要です。

客観的なデータは、なぜその候補者を合格(または不合格)としたのかという判断の根拠を明確にするため、採用担当者が経営層や現場部門に対して説明責任を果たす際にも役立ちます。

採用業務の効率化と面接の質が向上する

特に多くの応募者が集まる人気企業や職種において、適性検査は採用業務の効率化に大きく貢献します。

- スクリーニングの効率化: 書類選考と同時に、あるいはその次のステップとして適性検査を実施することで、自社が求める最低限の能力基準や性格特性に満たない候補者を効率的に絞り込むことができます。これにより、採用担当者や面接官は、より見込みの高い候補者とのコミュニケーションに時間と労力を集中させることができます。

- 面接の質の向上: 適性検査の結果レポートは、面接で確認すべきポイントを具体的に示してくれます。例えば、性格検査で「慎重に行動する」という結果が出た候補者に対しては、「これまでの経験で、スピードを求められた際にどのように対応しましたか?」といった質問を投げかけることで、その特性の裏側にある強みや弱みを深く掘り下げることができます。また、「ストレス耐性が低い傾向」が見られる場合は、どのような状況でストレスを感じやすいのか、どのように乗り越えてきたのかを確認することで、入社後のサポートの必要性を判断できます。

このように、適性検査は仮説検証型の質の高い面接を実現するための「羅針盤」として機能し、限られた面接時間で候補者の本質をより深く理解する手助けとなります。

入社後の人材育成や配置に活用できる

適性検査の価値は、採用選考の終了と共に終わるわけではありません。むしろ、入社後からその真価を発揮するとも言えます。採用時に得られたデータは、個人のポテンシャルを最大限に引き出すための貴重な資源となります。

- 最適な人員配置(タレントマネジメント): 適性検査の結果を基に、個人の強みが最も活かされる部署やチームに配置することで、早期の戦力化と本人の仕事に対する満足度向上を同時に実現できます。上司となるマネージャーも、新入社員の性格やコミュニケーションの特性を事前に理解しておくことで、効果的な指導や1on1ミーティングを行うことができます。

- 人材育成計画の立案: 個々の強みと弱み(伸ばすべき点)がデータで示されるため、一人ひとりに合わせた育成プランや研修プログラムを設計しやすくなります。例えば、「リーダーシップのポテンシャルは高いが、計画性に課題がある」という社員には、プロジェクトマネジメントの研修を推奨するといった具体的なアプローチが可能です。

- 組織開発への応用: 社員全体の適性検査データを分析することで、組織全体の傾向を把握できます。「自社には慎重なタイプの社員が多いが、新規事業の推進には挑戦意欲の高い人材が不足している」といった組織レベルの課題が明らかになれば、今後の採用方針や育成戦略に反映させることができます。

このように、適性検査は採用から育成、配置、組織開発までを一気通貫で支援する、戦略人事の実現に不可欠なツールと言えるでしょう。

適性検査ツール導入のデメリット

多くのメリットがある一方で、適性検査ツールの導入にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。導入を検討する際には、これらの課題を正しく認識し、対策を講じることが重要です。

導入や運用にコストがかかる

適性検査ツールの利用は無料ではなく、導入時や運用時に様々なコストが発生します。企業の規模や採用計画によっては、このコストが導入の障壁となる場合があります。

- 初期費用(導入費): ツールによっては、利用を開始する際に初期設定費用や登録料がかかる場合があります。数万円から数十万円程度が相場ですが、ツールやプランによって異なります。

- ランニングコスト(利用料): 最も基本的なコストは、受検者一人あたりにかかる利用料です。料金体系は主に以下の2つのタイプに分かれます。

- 従量課金制: 受検した人数に応じて料金が発生するプランです。「1名あたり〇〇円」という形で設定されており、採用人数が少ない場合や、不定期に採用を行う企業に向いています。

- 定額制(年間ライセンス): 年間契約を結び、期間内であれば一定人数まで(あるいは無制限に)利用できるプランです。年間を通して大規模な採用を行う企業にとっては、一人あたりのコストを抑えられる可能性があります。

- オプション費用: 基本的な検査に加えて、より詳細な分析レポートや、組織診断機能、コンサルティングサービスなどを利用する場合には、別途オプション料金が必要になることがあります。

これらの金銭的なコストに加えて、ツールの選定、導入準備、社内への説明、結果の分析などにかかる担当者の人件費という見えないコストも考慮に入れる必要があります。導入にあたっては、これらのコストと、ミスマッチ防止による離職率低下や採用効率化によって得られるリターン(ROI: 投資対効果)を天秤にかけ、慎重に判断することが求められます。

受検者に時間や手間の負担がかかる

適性検査は、企業側だけでなく、受検者(候補者)側にも一定の負担を強いることになります。この負担が過度になると、候補者の応募意欲を削いでしまったり、企業に対する印象を悪化させたりする可能性があるため、配慮が必要です。

- 時間的拘束: 適性検査の所要時間は、ツールによって異なりますが、短いもので30分程度、長いものだと1時間半以上かかる場合もあります。特に複数の企業の選考を同時に受けている候補者にとって、この時間は大きな負担となります。選考のどの段階で、どの程度のボリュームの検査を課すかは慎重に検討すべきです。

- 精神的負担: 能力検査では、自分の能力が試されるというプレッシャーを感じる候補者も少なくありません。また、性格検査では、自分の内面を評価されることに対して、心理的な抵抗感を覚える人もいます。企業側は、検査が候補者の人格を否定するためのものではなく、あくまで相互理解を深めるためのツールであることを丁寧に伝える必要があります。

- 環境的な制約(Webテストの場合): 自宅で受検するWebテスト形式の場合、静かで集中できる環境や、安定したインターネット回線、PCなどを候補者自身が用意する必要があります。こうした環境が整っていない候補者にとっては、受検のハードルが高くなります。

- 手間(テストセンターの場合): テストセンター形式では、指定された会場まで移動するための時間と交通費がかかります。地方在住の候補者にとっては、特に大きな負担となる可能性があります。

これらの負担を軽減するためには、「なぜ適性検査を実施するのか」という目的を事前に明確に説明し、候補者の理解と協力を得ることが不可欠です。また、受検期間に十分な余裕を持たせたり、検査結果を本人にフィードバックしたりするなど、候補者に寄り添う姿勢を示すことも、企業の魅力向上に繋がります。

新卒・中途採用におすすめの適性検査ツール15選

採用活動で広く利用されている、信頼性の高い適性検査ツールを15種類紹介します。それぞれに特徴があるため、自社の採用ターゲットや測定したい項目に合わせて比較検討してみてください。

本セクションで紹介する各ツールの情報は、各公式サイトを参照して作成していますが、最新の詳細情報(特に料金)については、必ず各提供元にお問い合わせください。

① SPI3

- 提供元: 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

- 特徴: 国内で最も導入実績が多く、知名度の高い適性検査です。能力検査(言語・非言語)と性格検査で構成され、個人の資質と職務・組織への適応力を総合的に測定します。長年のデータ蓄積に基づく高い信頼性と、詳細な分析レポートが強みです。新卒採用から中途採用、高卒採用まで幅広い対象に対応したラインナップが用意されています。

- 測定項目: 基礎能力、性格特性、職務適応性、組織適応性など

- 受検形式: テストセンター、Webテスティング、ペーパーテスティング、インハウスCBT(企業内のPCで受検)

- 参照: 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 公式サイト

② 玉手箱Ⅲ

- 提供元: 日本エス・エイチ・エル(SHL)株式会社

- 特徴: SPIと並び、新卒採用で広く利用される適性検査です。特に金融業界やコンサルティング業界での導入実績が豊富です。特徴的なのは、一つの問題形式(例:計数なら図表の読み取り)が連続して出題される点です。短時間で多くの問題を処理する能力が求められます。

- 測定項目: 計数、言語、英語、パーソナリティ(OPQ)

- 受検形式: Webテスト(自宅受検型)、テストセンター(C-GAB)

- 参照: 日本エス・エイチ・エル株式会社 公式サイト

③ GAB

- 提供元: 日本エス・エイチ・エル(SHL)株式会社

- 特徴: 新卒総合職の採用をターゲットにした適性検査です。商社や証券、総研などで多く利用されています。言語理解、計数理解といった知的能力と、将来のマネジメント適性を予測するパーソナリティを測定します。複雑なデータや文章を正確に読み解く能力が問われます。

- 測定項目: 言語理解、計数理解、英語、パーソナリティ

- 受検形式: Webテスト(WebGAB)、テストセンター(C-GAB)、マークシート

- 参照: 日本エス・エイチ・エル株式会社 公式サイト

④ CAB

- 提供元: 日本エス・エイチ・エル(SHL)株式会社

- 特徴: IT・コンピュータ職の採用に特化した適性検査です。暗算、法則性、命令表、暗号といった、プログラマーやSEに必要な論理的思考力や情報処理能力を測定する問題で構成されています。IT職のポテンシャルを見極めるのに最適です。

- 測定項目: 暗算、法則性、命令表、暗号、パーソナリティ

- 受検形式: Webテスト(WebCAB)、テストセンター(C-CAB)、マークシート

- 参照: 日本エス・エイチ・エル株式会社 公式サイト

⑤ TG-WEB

- 提供元: ヒューマネージ株式会社

- 特徴: 難易度が高いことで知られる適性検査です。従来の知識量を測るタイプとは異なり、未知の課題に対する問題解決能力や思考力を測る問題が多く含まれます。従来型(言語・計数)と、より難易度の高い新型(図形・論理など)があります。ポテンシャルの高い人材を見極めたい企業に採用されています。

- 測定項目: 言語、計数、英語、性格(7側面)

- 受検形式: Webテスト、テストセンター

- 参照: ヒューマネージ株式会社 公式サイト

⑥ eF-1G

- 提供元: 株式会社イー・ファルコン

- 特徴: 採用から育成、配置、定着まで、人材マネジメント全体で活用できることをコンセプトにしたツールです。測定項目が非常に多岐にわたり、「キャリア指向性」や「エンゲージメント(組織とのつながり)」まで測定できるのが強みです。入社後の活躍予測精度が高いと評価されています。

- 測定項目: 知的能力、パーソナリティ、キャリア/組織志向、エンゲージメントなど251項目

- 受検形式: Webテスト、マークシート

- 参照: 株式会社イー・ファルコン 公式サイト

⑦ CUBIC

- 提供元: 株式会社CUBIC

- 特徴: 採用適性検査だけでなく、既存社員の能力分析や組織診断にも活用できる汎用性の高いツールです。個人特性や組織活力を詳細に分析し、採用、育成、配置、組織開発まで一気通貫でサポートします。比較的低コストで導入できる点も魅力です。

- 測定項目: 基礎能力、パーソナリティ(性格・価値観)、興味・関心、社会性など

- 受検形式: Webテスト、マークシート

- 参照: 株式会社CUBIC 公式サイト

⑧ 3Eテスト

- 提供元: エン・ジャパン株式会社

- 特徴: 「短時間(約35分)」「低価格」を特徴とする、中小・ベンチャー企業でも導入しやすい適性検査です。知的能力と性格・価値観をバランスよく測定し、エンゲージメント(仕事・職場への熱意)も可視化します。結果レポートが直感的で分かりやすいと評判です。

- 測定項目: 知的能力、性格・価値観(6タイプ)、エネルギー量、ストレス耐性など

- 受検形式: Webテスト、マークシート

- 参照: エン・ジャパン株式会社 公式サイト

⑨ Compass

- 提供元: 株式会社イング

- 特徴: 潜在的な基礎能力と、ストレス耐性を含む性格・行動特性を測定します。特に、ストレス状況下での行動特性を予測する「ヴァイタリティ」の項目がユニークです。結果は「自社で活躍している社員」をモデルとして比較分析でき、自社基準での評価が可能です。

- 測定項目: 基礎能力、パーソナリティ、職務適性、ヴァイタリティなど

- 受検形式: Webテスト、マークシート

- 参照: 株式会社イング 公式サイト

⑩ mitsucari (ミツカリ)

- 提供元: 株式会社ミツカリ

- 特徴: カルチャーフィット(社風との相性)の可視化に特化した適性検査です。候補者と、既存の社員や部署、会社全体との相性をスコアで示します。採用のミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上を目指す企業に最適です。採用だけでなく、社内のチームビルディングにも活用できます。

- 測定項目: 人物像(性格・価値観)、会社・部署との相性

- 受検形式: Webテスト

- 参照: 株式会社ミツカリ 公式サイト

⑪ tanΘ (タンジェント)

- 提供元: 株式会社ポテンシャライト

- 特徴: スタートアップ・ベンチャー企業の採用支援に強みを持つポテンシャライトが開発した、ポテンシャル採用のための適性検査です。現時点でのスキルよりも、将来の伸びしろや事業への貢献意欲を重視する採用に適しています。

- 測定項目: ポテンシャル(思考スタイル、対人スタイルなど)、志向性

- 受検形式: Webテスト

- 参照: 株式会社ポテンシャライト 公式サイト

⑫ 不適性検査スカウター

- 提供元: 株式会社スカウター

- 特徴: 一般的な適性検査とは異なり、「組織に悪影響を及ぼす可能性のある人材」を見抜くことに特化した、ネガティブチェックのためのツールです。能力検査はなく、ストレス耐性や資質の問題、犯罪傾向などを測定します。採用のリスクマネジメントを強化したい企業向けです。

- 測定項目: ストレス耐性、資質傾向(虚偽・詐称、攻撃性など)、コンプライアンス傾向

- 受検形式: Webテスト、マークシート

- 参照: 株式会社スカウター 公式サイト

⑬ HCi-AS

- 提供元: 株式会社ヒューマンキャピタル研究所

- 特徴: 知的能力とパーソナリティを測定する、中途採用向けの適性検査です。「仕事への取り組み姿勢」や「対人関係スタイル」など、ビジネスシーンで重要となる9つの特性を詳細に分析します。面接で確認すべきポイントを具体的に提示してくれるため、面接の質向上に繋がります。

- 測定項目: 知的能力(言語・数理)、パーソナリティ(9特性)

- 受検形式: Webテスト

- 参照: 株式会社ヒューマンキャピタル研究所 公式サイト

⑭ ミキワメ

- 提供元: 株式会社リーディングマーク

- 特徴: 自社で活躍する社員の性格データを基に、独自の採用基準をAIが作成してくれる適性検査です。候補者の性格が、自社の「ハイパフォーマー」とどの程度一致するかをS〜Eの8段階で判定します。自社にフィットする人材を効率的に見つけたい企業におすすめです。

- 測定項目: 性格(ビッグファイブ理論ベース)、自社とのマッチ度

- 受検形式: Webテスト

- 参照: 株式会社リーディングマーク 公式サイト

⑮ BRIDGE

- 提供元: 株式会社Another works

- 特徴: 採用候補者のポテンシャルを多角的に可視化することに特化したツールです。自己評価だけでなく、候補者が推薦する第三者(前職の上司や同僚など)からの360度評価も組み合わせることで、より客観的で信頼性の高い人物像を把握できます。

- 測定項目: スキル、経験、志向性、パーソナリティ(自己評価・他者評価)

- 受検形式: Webテスト

- 参照: 株式会社Another works 公式サイト

社員の育成・組織分析におすすめの適性検査ツール10選

適性検査は採用だけでなく、既存社員の育成や組織全体の分析にも非常に有効です。ここでは、タレントマネジメントや組織開発に強みを持つツールを10種類紹介します。

① アッテル

- 提供元: 株式会社アッテル

- 特徴: AIが、退職リスクやハイパフォーマーの傾向を分析・予測するタレントマネジメントシステムです。適性検査の結果と、勤怠・人事評価などの社内データを組み合わせることで、個々の社員の状態を可視化し、離職の予兆を検知したり、最適な配置転換を提案したりします。

- 活用シーン: 離職率改善、ハイパフォーマー分析、戦略的な人員配置

- 参照: 株式会社アッテル 公式サイト

② Geppo

- 提供元: 株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー(リクルートグループ)

- 特徴: 毎月、簡単な3つの質問に回答するだけで、社員のコンディション変化やエンゲージメントを定点観測できるパルスサーベイツールです。個人の課題や組織の問題を早期に発見し、人事施策やマネジメントの改善に繋げます。適性検査と組み合わせることで、より深い分析が可能です。

- 活用シーン: 社員コンディションの把握、離職防止、エンゲージメント向上

- 参照: 株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー 公式サイト

③ ラフールサーベイ

- 提供元: 株式会社ラフール

- 特徴: 組織や個人の「メンタル」「フィジカル」の状態を可視化する組織診断ツールです。独自の調査項目で、ストレス状態やエンゲージメント、組織の課題を多角的に分析します。産業医や臨床心理士の知見が活かされている点が強みです。

- 活用シーン: メンタルヘルス対策、ハラスメント対策、組織風土改善

- 参照: 株式会社ラフール 公式サイト

④ wevox

- 提供元: 株式会社アトラエ

- 特徴: 社員のエンゲージメントを測定・分析し、組織改善を支援するプラットフォームです。学術的な知見に基づいたサーベイで、組織の状態を9つの指標でスコア化します。部署別や属性別での分析も可能で、現場主導の改善アクションを促します。

- 活用シーン: エンゲージメント向上、チームビルディング、マネジメント改善

- 参照: 株式会社アトラエ 公式サイト

⑤ TAL

- 提供元: 株式会社人総研

- 特徴: 図形配置や文章作成といった、ユニークな形式で潜在的な人物像を測る適性検査です。答えを意図的に操作しにくいため、候補者の本質的な部分やメンタルヘルスのリスクを把握しやすいとされています。採用だけでなく、育成面談や配置転換の参考資料としても活用されます。

- 活用シーン: メンタルリスクの把握、採用のミスマッチ防止、育成面談

- 参照: 株式会社人総研 公式サイト

⑥ HRベース

- 提供元: 株式会社Human Resource Management

- 特徴: 個人の資質や能力を詳細に分析し、人材育成や組織開発に特化したアセスメントツールです。30年以上の実績と1,300万人以上のデータベースに基づき、個人の強み・弱みやリーダーシップスタイルなどを客観的に評価します。

- 活用シーン: 人材育成計画の策定、次世代リーダー選抜、組織分析

- 参照: 株式会社Human Resource Management 公式サイト

⑦ Hogan Assessment (ホーガンアセスメント)

- 提供元: Hogan Assessment Systems, Inc.(国内代理店:株式会社GDIコミュニケーションズなど)

- 特徴: 世界的に利用されている、リーダーシップ開発やエグゼクティブ選抜に強みを持つアセスメントです。「日常の強み」「ストレス時のリスク」「内面の価値観」の3つの側面からパーソナリティを測定し、パフォーマンスを予測します。科学的妥当性が非常に高いと評価されています。

- 活用シーン: 幹部候補の選抜・育成、リーダーシップ開発、グローバル人材の評価

- 参照: Hogan Assessment Systems 公式サイト

⑧ ProfileXT (プロファイルXT)

- 提供元: Profiles International, Inc.(国内代理店:プロファイルズ株式会社など)

- 特徴: 「思考スタイル」「行動特性」「職務興味」の3つの領域を測定し、特定の職務(Job)に対する個人の適合度(Match)を評価することに特化しています。自社のハイパフォーマーの特性をベンチマークとして設定し、候補者や社員と比較分析できます。

- 活用シーン: ハイパフォーマー分析、採用、配置、昇進・昇格

- 参照: プロファイルズ株式会社 公式サイト

⑨ VANTAGE

- 提供元: 株式会社日本能率協会マネジメントセンター

- 特徴: 若手・中堅社員を対象とした能力診断ツールです。現在の能力レベルと今後の成長ポテンシャルを「セルフ」「ポータブル」「テクニカル」の3つのスキル領域で評価します。個人の強み・弱みを本人にフィードバックし、自律的なキャリア開発を促すことを目的としています。

- 活用シーン: 若手・中堅社員の育成、キャリア開発支援、1on1面談

- 参照: 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 公式サイト

⑩ GROWTH

- 提供元: 株式会社Institution for a Global Society (IGS)

- 特徴: AIを活用して、認知能力だけでなく、気質やコンピテンシー(行動特性)といった非認知能力を測定するアセスメントです。特に、変化の激しい時代に求められる「GRIT(やり抜く力)」や「創造性」などを評価できるのが特徴です。

- 活用シーン: ポテンシャル人材の発掘・育成、次世代リーダー育成、ダイバーシティ推進

- 参照: 株式会社Institution for a Global Society 公式サイト

ストレス耐性の測定に強い適性検査ツール5選

社員のメンタルヘルス対策は、現代の企業にとって重要な経営課題です。採用段階でストレス耐性を把握したり、既存社員のストレス状態をモニタリングしたりすることに特化したツールを紹介します。

① DIST

- 提供元: 日本エス・エイチ・エル(SHL)株式会社

- 特徴: 個人のストレス耐性を多角的に測定することに特化したWebテストです。「どのような状況でストレスを感じやすいか(ストレス原因)」と「ストレスにどう対処するか(対処傾向)」の両面から評価します。面接でストレス耐性を確認する際の質問設計に役立ちます。

- 測定項目: ストレス耐性(活動意欲、対人関係、プレッシャーへの耐力など)

- 参照: 日本エス・エイチ・エル株式会社 公式サイト

② ALT

- 提供元: 株式会社ダイヤモンド社

- 特徴: 新卒採用をメインターゲットとした、メンタルヘルスのリスクを予測する適性検査です。うつ病傾向や人間関係の悩みなど、入社後にメンタル不調に陥る可能性をスクリーニングします。採用の初期段階で、早期離職のリスクが高い候補者を見極めるのに有効です。

- 測定項目: 総合診断(入社後の適応可能性)、メンタル傾向

- 参照: 株式会社ダイヤモンド社 公式サイト

③ G9

- 提供元: 株式会社G9

- 特徴: 臨床心理学の知見に基づいて開発された、個人のストレス耐性とそれに影響を与える性格特性を測定するツールです。9つの性格特性から、ストレスへの強さやコミュニケーションスタイルを分析し、採用や配置、マネジメントに活かすための具体的なアドバイスを提供します。

- 測定項目: ストレス耐性、9つの性格特性(情緒安定性、協調性など)

- 参照: 株式会社G9 公式サイト

④ P-BASE

- 提供元: 株式会社トリG

- 特徴: メンタルヘルスの専門家が開発した、採用候補者のストレス耐性とメンタルリスクを評価する適性検査です。精神科医の診断基準(DSM)を参考に、13種類のパーソナリティ傾向を分析し、ハイリスクな人材を事前に検知します。

- 測定項目: ストレス耐性、パーソナリティ傾向

- 参照: 株式会社トリG 公式サイト

⑤ アドバンテッジ インサイト

- 提供元: 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

- 特徴: 日本で初めて「EQ(感情知能)」の概念を導入した企業の提供する適性検査です。ストレス耐性やEQを測定し、個人のポテンシャルや組織への定着・活躍可能性を予測します。国内最大級の受検者データを基にした信頼性の高い分析が強みです。

- 測定項目: IQ(知的能力)、EQ(感情知能)、ストレス耐性、パーソナリティ

- 参照: 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 公式サイト

無料で利用できる適性検査ツール5選

「まずはコストをかけずに適性検査を試してみたい」「採用規模が小さいので、有料ツールは負担が大きい」といった企業向けに、無料で利用できる、あるいは無料プランが用意されているツールを紹介します。

無料プランは機能や利用人数に制限がある場合がほとんどです。利用前には必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。

① PORTfolia

- 提供元: スローガン株式会社

- 特徴: 新進気鋭のスタートアップや成長企業への就職を目指す学生向けのプラットフォームです。学生が自身の強みや経験をポートフォリオとしてまとめる機能の一部として、自己分析のための性格・価値観診断ツールが無料で提供されています。企業側は、学生のポートフォリオを閲覧する中で、その診断結果も確認できます。

- 無料の範囲: 学生は自己分析ツールを無料で利用可能。企業はプラットフォーム利用料の中で結果を閲覧。

- 参照: スローガン株式会社 公式サイト

② 適性検査クラウド

- 提供元: 株式会社ギフティッド

- 特徴: 初期費用・月額費用が無料で、受検者1名あたり500円からという低価格で利用できる適性検査です。性格と価値観、ストレス耐性、知的能力などを測定でき、コストを抑えたい中小企業やスタートアップに適しています。必要な時に必要な分だけ利用できる手軽さが魅力です。

- 無料の範囲: 登録は無料。利用した分だけ料金が発生する従量課金制。

- 参照: 株式会社ギフティッド 公式サイト

③ Jobgram

- 提供元: 株式会社Jobgram

- 特徴: カルチャーフィットの可視化に特化した性格診断ツールです。9つの性格タイプを分析し、自社のハイパフォーマーやチームの性格傾向と比較することで、候補者との相性を診断します。採用だけでなく、既存チームの分析や1on1の改善にも活用できます。無料プランも用意されています。

- 無料の範囲: 人数や機能に制限のあるフリープランが提供されています。

- 参照: 株式会社Jobgram 公式サイト

④ Future Finder

- 提供元: 株式会社ジェイック

- 特徴: 企業と学生の「特性マッチング」をコンセプトにした就職支援サービスです。学生は無料で特性診断(心理統計学に基づく適性検査)を受けることができ、その結果に基づいて相性の良い企業からオファーが届きます。企業側は、自社にマッチする可能性の高い学生に効率的にアプローチできる点がメリットです。

- 無料の範囲: 学生は無料で診断・利用可能。企業は採用成功報酬型の料金体系が中心。

- 参照: 株式会社ジェイック 公式サイト

⑤ ミイダス

- 提供元: ミイダス株式会社

- 特徴: 中途採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。サービスに登録すると、追加料金なしで「コンピテンシー診断」という高機能な適性検査を利用できます。候補者の職務適性やパーソナリティ、ストレス要因などを詳細に分析でき、自社にフィットする人材を検索・スカウトする際に活用できます。

- 無料の範囲: サービスの定額利用料に含まれており、追加費用なしで利用可能。

- 参照: ミイダス株式会社 公式サイト

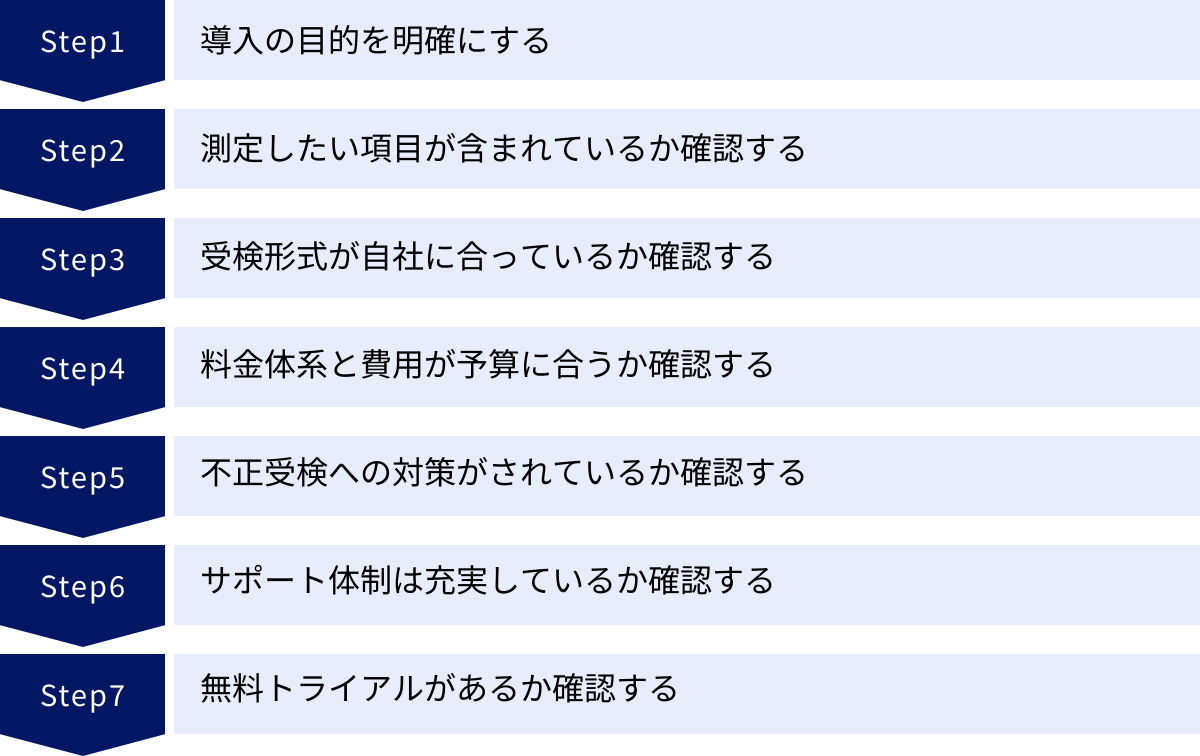

自社に合った適性検査ツールの選び方

数多くの適性検査ツールの中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な視点があります。以下の7つのステップに沿って検討を進めることで、失敗のないツール選定が可能になります。

導入の目的を明確にする

まず最初に、「何のために適性検査を導入するのか」という目的を具体的に定義することが最も重要です。目的が曖昧なままでは、どのツールが最適か判断できません。

- 例1:新卒採用の応募者が多く、初期選考を効率化したい(スクリーニング目的)

→ 多くの候補者を短時間で評価できる、SPIや玉手箱のような定番の能力検査が適しているかもしれません。 - 例2:中途採用でのミスマッチが多く、早期離職率を改善したい(カルチャーフィット目的)

→ 性格や価値観を詳細に分析し、組織風土との相性を測れるmitsucariやミキワメのようなツールが候補になります。 - 例3:次世代リーダー候補を発掘し、計画的に育成したい(人材育成目的)

→ リーダーシップのポテンシャルや行動特性を深く分析できるHogan AssessmentやHRベースのようなアセスメントツールが有効です。

このように目的を明確にすることで、ツールに求める機能や測定項目が自ずと絞られてきます。

測定したい項目が含まれているか確認する

導入目的が明確になったら、その目的を達成するために「どのような特性を測定する必要があるか」を考え、ツールの測定項目と照らし合わせます。

- ITエンジニアの採用であれば、論理的思考力を測るCABのような特化型ツールが有効です。

- メンタル不調による休職者を減らしたいのであれば、DISTやアドバンテッジ インサイトのようなストレス耐性を重点的に測定するツールが必要です。

- 自社のハイパフォーマーに共通する特性を見つけ、それに近い人材を採用したいのであれば、ミキワメのように自社基準を作成できるツールが適しています。

各ツールの公式サイトや資料で、測定項目の一覧やサンプルレポートを確認し、自社が知りたい情報を得られるかを必ずチェックしましょう。

受検形式が自社に合っているか確認する

Webテスト、テストセンター、マークシートという3つの受検形式の中から、自社の採用フローや候補者層に合ったものを選びます。

- 新卒採用で全国から多数の応募がある場合は、候補者の負担が少ないWebテスト形式が基本となります。

- 不正を厳格に防止し、候補者の真の能力を正確に測りたい場合は、テストセンター形式が最も信頼性が高い選択肢です。

- PCを持っていない、あるいは操作に不慣れな層(高卒採用など)が対象の場合は、マークシート形式も検討の余地があります。

最近では、Webテストとテストセンターの両方を提供しているツールも多いため、選考フェーズによって使い分ける(一次選考はWebテスト、最終選考前はテストセンターなど)といった運用も可能です。

料金体系と費用が予算に合うか確認する

適性検査ツールの料金体系は、主に「従量課金制」と「定額制」に分かれます。自社の年間の採用人数や実施回数を考慮し、最もコストパフォーマンスの高いプランを選びましょう。

- 従量課金制: 採用人数が少ない、または不定期な企業におすすめ。

- 定額制: 年間を通して一定数以上の採用を行う企業におすすめ。

初期費用やオプション料金の有無も忘れずに確認し、年間の採用予算内で運用可能かをシミュレーションすることが重要です。複数のツールから見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

不正受検への対策がされているか確認する

特に利便性の高いWebテスト形式では、替え玉受検や他者との協力といった不正のリスクが常に伴います。ツールの提供元がどのような不正対策を講じているかを確認することは、検査の信頼性を担保する上で非常に重要です。

- 主な不正対策:

- 監視型Webテスト: 受検中の候補者をWebカメラで監視するサービス。

- IPアドレス制限: 特定の場所(大学内など)からしかアクセスできないようにする。

- テストセンターでの再検査: Webテストを通過した候補者に、確認のためにテストセンターで簡易的なテストを再度受けてもらう。

不正のリスクをどこまで許容できるか、あるいはどこまでコストをかけて対策するかを社内で事前に決めておきましょう。

サポート体制は充実しているか確認する

適性検査は、導入して終わりではありません。結果を正しく解釈し、採用や育成に活かすためには、提供元のサポート体制が重要になります。

- 確認すべきサポート内容:

- 導入時の設定や運用フローに関するコンサルティング

- 結果レポートの読み解き方に関する説明会や研修

- トラブル発生時の電話やメールでの問い合わせ対応

- 組織分析や人材育成への活用方法に関するアドバイス

特に初めて適性検査を導入する企業にとっては、手厚いサポートがあるかどうかが、ツールを有効活用できるかどうかの分かれ目になることもあります。

無料トライアルがあるか確認する

多くのツールでは、本格導入前に機能や使い勝手を試せる無料トライアルが用意されています。

- 無料トライアルで確認すべきこと:

- 管理者画面の操作性(受検者の登録や結果の閲覧は簡単か)

- 結果レポートの見やすさ、分かりやすさ

- 受検者側の画面の使い勝手

実際に自社の社員に協力してもらって受検してみることで、レポートの内容が自社の求める人物像の評価に役立つか、受検者にストレスを与えないかなどを具体的に確認できます。カタログスペックだけではわからない部分を体感するために、積極的に無料トライアルを活用しましょう。

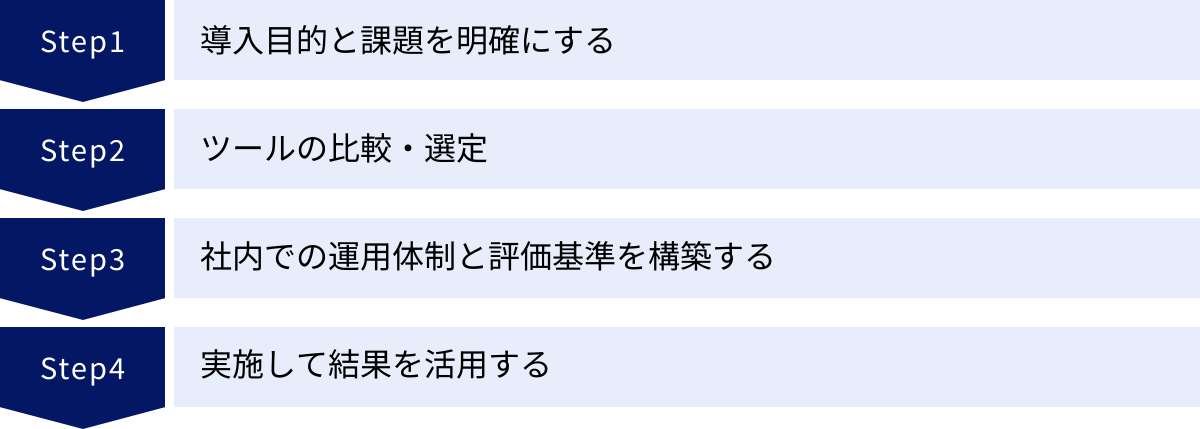

適性検査ツールの導入から活用までの流れ

自社に合ったツールを選定した後の、具体的な導入・活用プロセスを4つのステップで解説します。計画的に進めることで、スムーズな導入と効果の最大化が期待できます。

導入目的と課題を明確にする

選び方のステップでも触れましたが、導入プロセスにおいても、改めて「この適性検査を使って、自社のどの課題を解決したいのか」を関係者全員で共有することが出発点となります。

- 課題の例: 「内定辞退率が高い」「入社3年以内の離職が多い」「営業部門の成果に個人差が大きい」「マネジメント層の育成が追いついていない」など。

- 目的の例: 「内定承諾前に、カルチャーフィットを最終確認する」「ハイパフォーマーの特性を分析し、採用基準に反映させる」「個々の強みに合わせた育成プランを作成する」など。

この目的と課題が、後続のステップ全ての判断基準となります。

ツールの比較・選定

前述の「選び方」の7つのステップに基づき、複数のツールを比較検討します。資料請求や問い合わせを行い、機能、料金、サポート体制などを詳細に比較します。

この段階で重要なのは、人事部門だけでなく、実際に面接を担当する現場のマネージャーや、経営層の意見も取り入れることです。現場が「このレポートは面接で使いやすい」「この指標はうちの部署で重要だ」と感じるツールでなければ、導入後に形骸化してしまう恐れがあります。無料トライアルを活用し、関係者でレビュー会を行うのも良い方法です。

社内での運用体制と評価基準を構築する

ツールを導入する前に、社内での運用ルールを明確に定めておく必要があります。

- 運用体制の構築:

- 誰が管理者となり、受検者の登録や結果の管理を行うのか。

- 適性検査の結果は、どこまでの範囲(人事、役員、現場マネージャーなど)で共有するのか。

- 受検者からの問い合わせに誰が対応するのか。

- 評価基準の構築:

- どの選考段階で実施するのか(書類選考と同時、一次面接後など)。

- 結果をどのように評価に反映させるのか。例えば、「能力検査の偏差値〇〇以上を一次選考通過の目安とするが、あくまで参考情報とし、他の要素と総合的に判断する」「性格検査のこの項目でA評価が出た候補者には、面接で〇〇という質問を必ずする」といった具体的なルールを設けます。

- 適性検査の結果だけで合否を決めないという原則を、全選考官で共有することが極めて重要です。

これらのルールを事前に整備しておくことで、スムーズで公平な運用が可能になります。

実施して結果を活用する

運用体制と評価基準が整ったら、いよいよ候補者や社員に検査を実施します。

- 実施: 候補者には、検査の目的、所要時間、受検方法などを丁寧に案内します。候補者の不安を払拭し、誠実に取り組んでもらえるよう配慮することが大切です。

- 結果の活用(採用): 策定した評価基準に基づき、結果を分析します。単にスコアの高い・低いを見るだけでなく、「なぜこのスコアなのか」という背景を、面接を通して深掘りするための材料として活用します。

- 結果の活用(育成・配置): 採用後、本人の同意を得た上で、結果を上司と共有します。1on1面談の際に、本人の強みをどう活かすか、弱みをどうサポートするかを話し合うきっかけになります。

- 効果検証と改善: 一定期間運用したら、「導入目的は達成されたか?(例:離職率は低下したか)」「運用フローに問題はなかったか」「評価基準は適切だったか」などを振り返り、必要に応じてツールや運用の見直しを行います。

適性検査は導入して終わりではなく、継続的にデータを蓄積し、分析・改善を繰り返すことで、その価値を最大限に高めることができます。

適性検査を導入・活用する際の注意点

適性検査は強力なツールですが、その使い方を誤ると、かえって候補者の不信感を招いたり、採用の機会損失に繋がったりする可能性があります。ここでは、特に重要な2つの注意点を解説します。

適性検査の結果だけで合否を判断しない

これは、適性検査を運用する上での最も重要な鉄則です。適性検査は、あくまで候補者の一側面を客観的なデータとして示したものに過ぎません。

- 多角的な評価の重要性: 人物の評価は、適性検査の結果、履歴書・職務経歴書の内容、面接での対話、リファレンスチェックなど、複数の情報を組み合わせて総合的に行うべきです。適性検査のスコアが基準に満たなくとも、面接でそれを補って余りある素晴らしい経験やポテンシャルが明らかになることもあります。逆に、スコアが高くても、企業の価値観と根本的に合わない可能性もあります。

- 「診断」ではなく「対話のきっかけ」と捉える: 適性検査の結果は、候補者に「あなたはこういう人間だ」とレッテルを貼るためのものではありません。「レポートではこういう傾向が出ていますが、ご自身ではどう思いますか?」と、面接での対話を深め、相互理解を促進するための「材料」として捉えるべきです。この姿勢が、候補者との信頼関係を築く上で不可欠です。

- 法的リスクの観点: 採用選考において、応募者の思想・信条などを理由に採否を決定することは、職業安定法で禁止されています。性格検査の結果を画一的に解釈し、それだけを理由に不採用とすることは、こうした法的な観点からも問題視される可能性があります。

適性検査は万能ではありません。その限界を理解し、人物を深く理解するための補助ツールとして謙虚に活用する姿勢が求められます。

受検者への丁寧な説明と配慮を忘れない

適性検査の実施は、候補者に時間的・精神的な負担をかける行為です。企業側は、その負担に対する配慮を忘れてはなりません。丁寧なコミュニケーションが、企業の印象を大きく左右します。

- 目的の事前説明: なぜこの検査を実施するのか、その目的を候補者に正直に伝えましょう。「私たちの会社や仕事との相性を、より深く理解するためにご協力ください」といった説明があるだけで、候補者の納得感は大きく変わります。

- 結果の取り扱いについての説明: 検査結果がどのように利用され、誰が閲覧するのか、個人情報として厳重に管理されることを明確に伝えます。これにより、候補者は安心して検査に臨むことができます。

- 結果のフィードバック: 可能であれば、検査結果の概要を候補者本人にフィードバックすることをおすすめします。たとえ不採用になったとしても、自己分析に役立つ情報を提供することで、候補者は「誠実な会社だ」という良い印象を抱くでしょう。これは、将来的に顧客やビジネスパートナーになる可能性も考慮した、長期的な関係構築(タレントリレーションシップマネジメント)の観点からも非常に有効です。

- 環境への配慮: Webテストであれば、受検期間に余裕を持たせる。テストセンターであれば、複数の日程や会場から選べるようにするなど、候補者の都合に配慮した柔軟な対応を心がけましょう。

候補者は「選ばれる側」であると同時に、「企業を選ぶ側」でもあります。選考プロセス全体を通して、一人ひとりの候補者に敬意を払い、丁寧に対応する姿勢が、最終的に企業の採用力強化に繋がります。

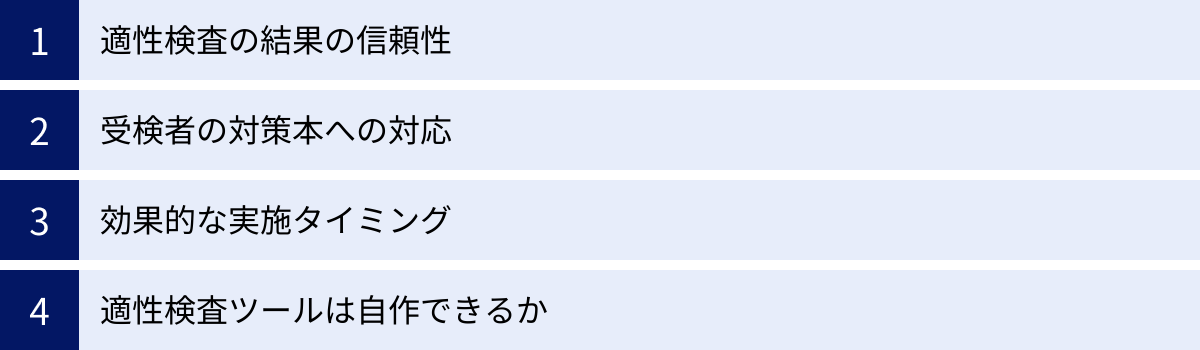

適性検査に関するよくある質問

ここでは、適性検査の導入や活用を検討する人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

適性検査の結果の信頼性はどのくらいですか?

A. 統計的に開発された主要な適性検査は、一般的に高い信頼性と妥当性が担保されています。

- 信頼性: 何度測定しても、同様の結果が得られるかという「結果の安定性」を指します。

- 妥当性: 測定したいものを、正しく測定できているかという「内容の的確性」を指します。

多くの有料適性検査ツールは、心理学や統計学の専門家によって開発されており、長年のデータ蓄積と分析を通じて、これらの信頼性・妥当性が検証されています。例えば、SPI3を提供するリクルートマネジメントソリューションズなどの公式サイトでは、その開発背景や統計的根拠に関する情報が公開されています。

ただし、信頼性が高いからといって、その結果が100%正確に個人の未来を予測するわけではありません。あくまで「そういう傾向がある」という確率的な情報として捉え、前述の通り、他の選考情報と組み合わせて多角的に判断することが重要です。

受検者が対策本などで準備することへの対応は必要ですか?

A. 能力検査についてはある程度の対策は可能ですが、過度に気にする必要はありません。性格検査は正直に回答してもらうことが重要です。

- 能力検査: SPIや玉手箱などの能力検査は、問題形式に慣れることでスコアが向上する側面があります。対策本で準備してくる受検者は多いですが、これは企業側もある程度織り込み済みです。対策をして高得点を取れるということは、それだけ入社意欲が高く、準備を怠らない勤勉な人材であるという見方もできます。

- 性格検査: 性格検査で、企業が求める人物像を推測して「偽りの回答」をしても、回答の矛盾を検出する「ライスケール(虚偽回答尺度)」が組み込まれているツールが多く、不自然な回答はかえってマイナス評価に繋がる可能性があります。また、仮に偽りの回答で入社できたとしても、本来の自分と合わない環境で働くことになり、結果的に本人も企業も不幸になります。

企業側としては、「性格検査に正解はありません。正直に回答いただくことが、お互いのミスマッチを防ぐことに繋がります」と事前にアナウンスし、誠実な回答を促すことが大切です。

どの選考タイミングで実施するのが効果的ですか?

A. 導入の目的によって最適なタイミングは異なります。

- 書類選考と同時、または直後: 応募者が非常に多く、初期選考の効率化(スクリーニング)が主目的の場合に有効です。一定の基礎能力や適性を持つ候補者に絞って面接に進むことができます。

- 一次面接の後: 面接の印象を客観的なデータで裏付けたい、あるいは面接で抱いた疑問点を確認したい場合に有効です。面接と適性検査の結果を突き合わせることで、より人物像の解像度が高まります。二次面接(最終面接)での質問の質も向上します。

- 最終面接の前、または内定後: 内定者の入社後を見据えた配属先の検討や、育成プランの策定が主目的の場合に有効です。採用の合否判断というよりも、入社後のフォローアップのためのデータ収集という位置づけになります。

自社の選考フローと、適性検査に求める役割を照らし合わせて、最適なタイミングを決定しましょう。

適性検査ツールは自作できますか?

A. 理論上は可能ですが、専門知識と多大なコストがかかるため、現実的ではありません。

適性検査を自作するには、心理測定学や統計学に関する高度な専門知識に加え、以下のような膨大な作業が必要です。

- 測定したい項目(コンピテンシー)の定義

- 多数の質問項目の作成

- 大規模な予備調査の実施によるデータの収集

- 因子分析などの統計的手法を用いた、検査の信頼性・妥当性の検証

- 評価基準(ノルム)の設定

これらのプロセスには、専門家の人件費や調査費用など、莫大なコストと時間がかかります。市販のツールは、これらのプロセスを専門家が長年かけて行い、数百万から数千万という膨大なデータに基づいて開発されています。コストと品質の両面から、信頼できる市販のツールを利用することが最も合理的で効果的な選択と言えます。

まとめ

本記事では、35種類の適性検査ツールを目的別に紹介するとともに、適性検査の基礎知識から選び方、活用法、注意点までを網羅的に解説しました。

適性検査は、もはや単なる採用のスクリーニングツールではありません。正しく活用すれば、採用のミスマッチを防ぎ、客観的で公平な評価を可能にし、さらには入社後の育成や組織開発にまで繋がる、戦略人事の実現に不可欠なツールです。

数多くのツールが存在しますが、成功の鍵は、流行りや知名度だけで選ぶのではなく、「自社の課題は何か」「その課題を解決するために、どのような情報が必要か」という原点に立ち返り、導入目的を明確にすることにあります。

この記事で紹介した選び方の7つのステップを参考に、ぜひ自社に最適な適性検査ツールを見つけてください。そして、その結果を単なる「評価」ではなく、候補者や社員との「対話のきっかけ」として活用することで、個人のポテンシャルを最大限に引き出し、企業全体の成長を加速させることができるでしょう。

まずは無料トライアルや低コストで始められるツールから試してみて、適性検査がもたらす効果を実感してみてはいかがでしょうか。