採用活動において、「売り手市場」という言葉を耳にする機会が増えています。優秀な人材の確保に苦戦し、採用計画が思うように進まないと感じている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。この状況は一体いつまで続くのか、そして企業としてどのような対策を講じるべきなのか、多くの企業が直面している喫緊の課題です。

本記事では、まず「売り手市場」の基本的な意味や現状を、最新のデータを交えながら詳しく解説します。その上で、この状況が続く背景にある構造的な要因を深掘りし、企業に与える具体的な影響をメリット・デメリットの両面から分析します。

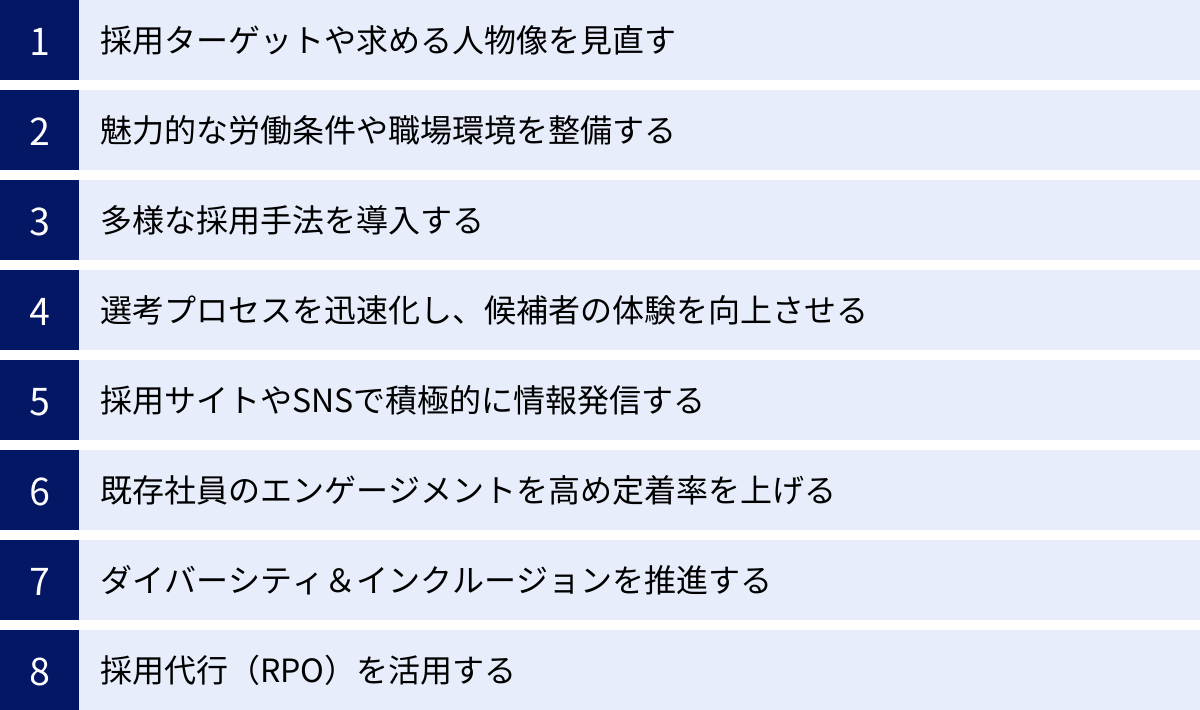

さらに、今後の市場動向を見通しつつ、厳しい採用環境を勝ち抜くために企業が今すぐ取り組むべき8つの具体的な対策を、網羅的かつ実践的な視点から提案します。この記事を最後まで読めば、売り手市場の本質を理解し、自社の採用戦略を再構築するための明確な指針を得られるでしょう。

目次

売り手市場とは?

採用市場の動向を語る上で欠かせない「売り手市場」という言葉。まずはその基本的な意味と、対義語である「買い手市場」との違いについて正確に理解することから始めましょう。この二つの概念を把握することは、現在の採用環境を正しく認識し、適切な戦略を立てるための第一歩となります。

売り手市場の基本的な意味

売り手市場とは、労働力の需要(企業の求人数)が供給(求職者数)を上回り、労働力を売る側である「求職者」が有利な状況にある労働市場のことを指します。簡単に言えば、「働きたい人」よりも「働き手を探している企業」の方が多い状態です。

この状況では、需要と供給のバランスが求職者側に傾くため、以下のような特徴が現れます。

- 求職者の選択肢が広がる: 多くの企業が人材を求めているため、求職者は複数の企業から内定を得やすくなります。職種、業種、企業規模、勤務地など、自身の希望に合った企業を比較検討し、より良い条件の職場を選ぶことが可能です。

- 企業の採用難易度が上がる: 求職者一人に対して複数の企業がアプローチする構図になるため、企業は人材の獲得競争を強いられます。特に、知名度や待遇面で劣る中小企業は、優秀な人材を確保することが一層難しくなります。

- 労働条件の交渉がしやすくなる: 求職者は企業に対して、給与や勤務時間、福利厚生といった労働条件の交渉を有利に進めやすくなります。企業側も、人材を確保するために、より魅力的な条件を提示する必要に迫られます。

経済学の基本的な原則である需要と供給の法則に当てはめて考えると、労働力という「商品」の買い手(企業)が多く、売り手(求職者)が少ないため、売り手の立場が強くなる市場と理解できます。この結果、企業は「選ばれる」立場となり、求職者に自社の魅力を効果的に伝え、惹きつける努力が不可欠となるのです。

売り手市場は、求職者にとっては理想的な環境と言える一方で、企業にとっては採用戦略の抜本的な見直しが求められる厳しい環境であると言えるでしょう。

買い手市場との違い

売り手市場の対極にあるのが「買い手市場」です。これは、労働力の供給(求職者数)が需要(企業の求人数)を上回り、労働力を買う側である「企業」が有利な状況にある労働市場を指します。「働き手を探している企業」よりも「働きたい人」の方が多い状態で、一般的に「就職難」や「就職氷河期」と呼ばれる時期がこれに該当します。

買い手市場では、売り手市場とは正反対の現象が起こります。

- 企業の選択肢が広がる: 一つの求人に対して多くの応募者が集まるため、企業は豊富な候補者の中から自社に最もマッチする人材を厳選できます。採用基準を高く設定しても、人材を確保しやすい状況です。

- 求職者の就職難易度が上がる: 求職者は数少ない求人枠を多くのライバルと争うことになります。内定を得ること自体のハードルが高くなり、希望する企業や職種に就くことが困難になるケースが増えます。

- 労働条件が悪化する傾向: 企業側が優位な立場にあるため、必ずしも好条件を提示しなくても人材が集まりやすくなります。結果として、給与水準が伸び悩んだり、福利厚生が抑制されたりする傾向が見られることがあります。

このように、売り手市場と買い手市場は、労働市場における力関係が全く異なります。両者の違いを明確に理解するために、以下の表にその特徴をまとめました。

| 項目 | 売り手市場(求職者有利) | 買い手市場(企業有利) |

|---|---|---|

| 需給バランス | 求人数 > 求職者数 | 求職者数 > 求人数 |

| 主導権 | 求職者 | 企業 |

| 採用難易度 | 企業にとって難しい | 求職者にとって難しい |

| 求職者の状況 | 複数の内定を得やすく、企業を選べる | 内定獲得が困難で、選択肢が限られる |

| 企業の状況 | 優秀な人材の獲得競争が激化 | 多くの応募者から人材を選べる |

| 労働条件 | 向上する傾向(給与アップ、待遇改善など) | 維持または悪化する傾向 |

| 代表的な時期 | バブル経済期、2010年代後半~現在 | 就職氷河期(1990年代半ば~2000年代前半) |

歴史を振り返ると、日本の採用市場は景気変動の波を受けながら、売り手市場と買い手市場を繰り返してきました。例えば、バブル経済期(1980年代後半~1990年代初頭)は典型的な売り手市場であり、企業は学生を確保するために過剰とも言える接待を行うなど、熾烈な人材獲得競争を繰り広げました。一方、バブル崩壊後の就職氷河期には状況が一変し、深刻な買い手市場となって多くの学生が就職に苦しみました。

現在の採用市場を正しく理解するためには、自社が今「売り手市場」と「買い手市場」のどちらの環境で採用活動を行っているのかを客観的に認識することが不可欠です。この認識が、効果的な採用戦略を立案する上での全ての土台となります。

現在の採用市場は売り手市場なのか?

「売り手市場」の概念を理解した上で、次に問われるべきは「では、現在の日本の採用市場は本当に売り手市場なのか?」という点です。この問いに答えるためには、客観的なデータを基に市場の動向を冷静に分析する必要があります。ここでは、労働市場全体、新卒採用、中途採用の3つの側面から、最新の指標を用いて現状を詳しく見ていきましょう。

有効求人倍率で見る市場の動向

労働市場全体の状況を測る最も代表的な指標が「有効求人倍率」です。これは、厚生労働省が毎月発表している統計で、全国のハローワークに登録されている月間の有効求職者数に対する有効求人数の割合を示します。計算式は以下の通りです。

有効求人倍率 = 有効求人数 ÷ 有効求職者数

この倍率が1を上回ると、求職者1人に対して1件以上の求人があることを意味し、一般的に「売り手市場」と判断されます。逆に1を下回ると、求職者数に対して求人数が足りていない「買い手市場」と判断されます。

では、最新の状況はどうでしょうか。厚生労働省が発表した「一般職業紹介状況」によると、2024年4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍でした。これは、求職者100人に対して126件の求人が存在することを示しており、依然として労働市場が売り手市場の状態にあることを明確に示しています。

(参照:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年4月分)について」)

近年の推移を見ると、新型コロナウイルス感染症の拡大前は1.6倍前後で高い水準を維持していましたが、2020年には経済活動の停滞を受けて一時的に1.04倍まで落ち込みました。しかし、その後は経済の回復と共に再び上昇傾向に転じ、現在も1.2倍台で推移しています。

ただし、この数値は全国平均であり、地域や産業によって状況は大きく異なります。例えば、東京都では1.78倍と全国平均を大きく上回る一方、神奈川県では0.90倍、大阪府では1.07倍と、地域差が見られます。また、産業別に見ると、「生活関連サービス業、娯楽業」(2.85倍)や「保安の職業」(5.75倍)などで人手不足が深刻である一方、事務職などでは倍率が低くなる傾向があります。

このように、マクロな視点では売り手市場であることは間違いありませんが、自社の事業所がある地域や属する業界の動向を個別に見ていくことが、より精度の高い現状認識に繋がります。

新卒採用市場の現状

次に、新卒採用市場に目を向けてみましょう。特に大卒者の採用市場は、将来の幹部候補を確保したい企業にとって極めて重要です。この市場の動向を示す代表的な指標に、株式会社リクルートワークス研究所が発表している「大卒求人倍率調査」があります。

同研究所の最新調査によると、2025年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は1.75倍となりました。これは前年の1.71倍から0.04ポイント上昇し、コロナ禍で落ち込んだ2022年卒の1.50倍を底に3年連続で上昇しています。この数値は、民間企業への就職を希望する学生100人に対して、175件の求人があることを意味しており、新卒採用市場も明確な売り手市場であることが分かります。

(参照:株式会社リクルートワークス研究所「第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」)

特に、従業員規模別の求人倍率を見ると、この傾向はより顕著になります。

- 300人未満企業:5.31倍

- 300~999人企業:1.31倍

- 1,000~4,999人企業:1.16倍

- 5,000人以上企業:0.41倍

このデータから、従業員5,000人以上の大手企業では求人数より学生の希望者数が上回る「買い手市場」である一方、中小企業、特に300人未満の企業では学生1人に対して5件以上の求人があるという極めて厳しい「売り手市場」になっていることが浮き彫りになります。

学生側の意識も変化しており、安定志向から大手企業を志望する学生が多い一方で、自身の成長やワークライフバランスを重視し、中小企業やベンチャー企業を視野に入れる学生も増えています。企業側は、こうした学生の多様な価値観に応える形で、早期からのインターンシップ実施や、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッドな採用活動を展開するなど、学生との接点を増やすための工夫を凝らしています。

中途採用市場の現状

最後に、即戦力人材の確保を目指す中途採用市場の動向を見てみましょう。dodaが発表している「転職求人倍率レポート」は、中途採用市場の需給バランスを示す重要な指標です。

同レポートによると、2024年5月の転職求人倍率は2.40倍となり、高い水準で推移しています。これは、転職希望者100人に対して240件の求人があることを示し、中途採用市場もまた、非常に強い売り手市場であることが確認できます。

(参照:doda「転職求人倍率レポート(2024年5月)」)

職種別に見ると、特に需要が高いのは「IT・通信」(11.51倍)、「専門職」(6.05倍)、「営業職」(3.00倍)などです。企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に伴うITエンジニアやデータサイエンティストへの需要は依然として高く、まさに人材の争奪戦となっています。

終身雇用制度が実質的に崩壊し、キャリアアップやより良い労働条件を求めて転職することが一般的になった現代において、中途採用市場の重要性は増すばかりです。企業は、優秀な人材を惹きつけるために、競争力のある給与提示はもちろんのこと、スキルアップの機会、柔軟な働き方、魅力的な企業文化などを整備し、積極的にアピールしていく必要があります。

以上のデータから、現在の日本の採用市場は、新卒・中途を問わず、マクロな視点で「売り手市場」であると結論づけることができます。 この厳しい現実を直視し、次章で解説するその要因を理解した上で、効果的な対策を講じることが全ての企業に求められています。

売り手市場が続く3つの主な要因

現在の採用市場がなぜこれほどまでの売り手市場になっているのでしょうか。この状況は一時的な現象ではなく、日本の社会構造に根差した根深い要因が絡み合って生じています。ここでは、売り手市場を形成し、今後も継続させると考えられる3つの主要な要因について、深く掘り下げて解説します。

① 少子高齢化による生産年齢人口の減少

売り手市場の最も根源的かつ構造的な要因は、日本の急速な少子高齢化に伴う「生産年齢人口の減少」です。生産年齢人口とは、労働の中核を担う15歳から64歳までの人口を指します。この層が減少するということは、国内の労働力の供給源そのものが先細っていくことを意味します。

総務省統計局の人口推計によると、日本の生産年齢人口は1995年の約8,716万人をピークに、一貫して減少し続けています。2023年10月1日時点では7,395万人となり、総人口に占める割合も59.5%と、比較可能な1950年以降で過去最低を更新しました。

(参照:総務省統計局「人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)」)

さらに、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、この減少トレンドは今後も続き、2040年には約6,252万人、2070年には約4,535万人にまで落ち込むと予測されています。これは、現在の約3分の2、半分近くまで労働力の源泉が減少することを意味しており、極めて深刻な事態です。

(参照:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」)

この人口動態の変化は、景気変動のような短期的な要因とは異なり、数十年にわたる長期的なトレンドです。一朝一夕に解決できる問題ではなく、日本社会が恒常的に労働力不足に直面する構造を決定づけています。

企業から見れば、これまでのように若くて豊富な労働力を前提とした事業モデルや採用戦略は、もはや成り立ちません。限られた人材をいかに効率的に活用し、生産性を向上させるか。そして、これまで労働市場に参加していなかった高齢者や女性、外国人材などをいかに活躍できる環境を整えるか。こうした課題への対応が、企業の持続可能性を左右する重要な経営マターとなっているのです。この構造的な労働供給の制約こそが、売り手市場を長期化させる最大のドライバーと言えるでしょう。

② 企業の旺盛な採用意欲

労働力の供給が構造的に減少している一方で、労働力の需要サイドである企業の採用意欲は依然として旺盛です。この需要と供給のギャップが、売り手市場をさらに加速させています。企業の採用意欲が高い背景には、いくつかの要因が挙げられます。

第一に、コロナ禍からの経済活動の正常化と回復です。行動制限の緩和により、飲食、宿泊、運輸といった対面型サービス業を中心に需要が急回復し、深刻な人手不足に陥っています。また、製造業においても、世界的なサプライチェーンの混乱からの回復や、半導体関連の活発な設備投資などを背景に、生産活動を支える人材の確保が急務となっています。

第二に、DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)といった新たな成長分野への投資拡大です。企業が競争力を維持・強化するためには、AI、IoT、データサイエンスといったデジタル技術を駆使できる専門人材や、脱炭素社会の実現に貢献できる技術者の獲得が不可欠です。しかし、これらの分野は比較的新しく、専門スキルを持つ人材の絶対数が少ないため、業界や企業規模を問わず、熾烈な人材争奪戦が繰り広げられています。

第三に、団塊世代の大量退職による技術・ノウハウの継承問題です。2025年には、団塊の世代(1947年~1949年生まれ)が全員75歳以上の後期高齢者となります。多くの企業で、長年にわたり組織を支えてきたベテラン社員が次々と退職し、彼らが持っていた熟練の技術や暗黙知が失われるリスクに直面しています。この「2025年問題」に対応するため、後継者の育成や中堅・若手社員の採用を急ぐ企業が増えているのです。

このように、景気回復、新たな成長戦略、事業承継といった複数の要因が重なり、企業の採用意欲は高い水準で維持されています。労働力の供給が減少する中で需要が高まり続けるというアンバランスな構造が、売り手市場をより深刻化させているのです。

③ 働き方や価値観の多様化

売り手市場を後押ししているもう一つの重要な要因は、労働力の供給サイド、つまり求職者側の「働き方」や「キャリアに対する価値観」の多様化です。かつてのような「新卒で入社した会社に定年まで勤め上げる」という終身雇用を前提としたキャリアモデルは、もはや当たり前ではなくなりました。

現代の求職者、特に若年層は、自身のキャリアを主体的にデザインしようとする意識が高まっています。彼らが企業を選ぶ際に重視する基準は、給与や企業の安定性だけではありません。

- ワークライフバランス: 残業時間の少なさ、有給休暇の取得しやすさ、プライベートな時間を確保できるか。

- 働き方の柔軟性: リモートワークやハイブリッドワーク、フレックスタイム制など、時間や場所に捉われない働き方が可能か。

- 成長機会: スキルアップできる研修制度や、挑戦的な仕事を任せてもらえる環境があるか。

- 企業文化・風土: 心理的安全性が確保され、風通しの良いコミュニケーションが取れるか。企業のビジョンやパーパスに共感できるか。

- 副業・兼業の許容: 会社に依存せず、自身のスキルを複数の場所で活かせるか。

こうした多様な価値観を持つ求職者は、一つの企業に固執せず、複数の選択肢を天秤にかけます。少しでも条件が合わない、あるいは自社の文化にフィットしないと感じれば、他に多くの選択肢があるため、ためらわずに内定を辞退したり、早期に離職したりします。

この変化は、企業にとって二つの側面で影響を与えます。一つは、人材獲得競争の複雑化です。もはや給与だけで人材を惹きつけることは難しく、上記のような多岐にわたる項目で、競合他社よりも魅力的でなければなりません。もう一つは、人材の流動性の高まりです。転職が当たり前になったことで、企業は常に社員が離職するリスクを抱えることになります。

結果として、企業は採用時だけでなく、入社後も継続的に社員のエンゲージメントを高め、働きがいのある環境を提供し続けなければ、人材を繋ぎとめることができなくなりました。求職者の価値観の多様化は、企業間での人材獲得競争を質・量ともに激化させ、売り手市場の状況を定着させる大きな要因となっているのです。

売り手市場が企業に与える影響

長期化する売り手市場は、企業の経営活動、特に人事戦略に多大な影響を及ぼします。その影響は、採用コストの増大や人材獲得の困難さといったデメリットが目立ちがちですが、一方で、これを好機と捉え、組織を強化するチャンスに変えることも可能です。ここでは、売り手市場が企業に与える影響をデメリットとメリットの両面から整理し、多角的に考察します。

企業にとってのデメリット

まずは、多くの企業が直面しているであろうデメリットから見ていきましょう。これらは企業の存続に直結する深刻な課題となる可能性があります。

優秀な人材の獲得競争が激化する

売り手市場における最大の課題は、優秀な人材を巡る獲得競争の激化です。求職者優位の市場では、特に専門性の高いスキルを持つ人材や、将来のリーダー候補となるポテンシャルを持つ若手人材は、複数の企業から引く手あまたとなります。

この競争は、もはや同業他社との間だけで繰り広げられるものではありません。例えば、あるメーカーがDX推進のためにデータサイエンティストを採用しようとした場合、その競合は他のメーカーだけでなく、IT企業、コンサルティングファーム、金融機関、さらにはGAFAMに代表されるような外資系の巨大テック企業にまで及びます。給与水準やブランド力で劣る企業は、土俵に上がることさえ難しいのが現実です。

中小企業にとっては、この状況はさらに深刻です。大手企業が採用人数を増やすと、その分、中小企業に流れる人材のパイは小さくなります。また、学生や求職者の安定志向・大手志向も根強く、企業の魅力や働きがいをよほど効果的に伝えられない限り、応募者を集めること自体が困難になります。

この激しい競争の結果、企業は採用計画通りに人員を確保できず、事業拡大の機会を逃したり、既存事業の運営に支障をきたしたりするリスクに晒されます。人材不足が企業の成長の足かせとなる「人材獲得競争の敗北」は、売り手市場における最も警戒すべきデメリットです。

採用コストが高騰する

人材獲得競争の激化は、必然的に採用コストの高騰に繋がります。採用コストは、求人広告費や人材紹介会社への成功報酬といった「外部コスト」と、採用担当者の人件費や採用活動にかかる工数といった「内部コスト」に大別されますが、売り手市場ではその両方が上昇する傾向にあります。

まず外部コストについては、求人広告媒体への掲載料が上昇したり、より多くの応募者を集めるために上位プランへのアップグレードが必要になったりします。人材紹介サービスを利用する場合、成功報酬の相場は理論年収の30%~35%程度ですが、希少性の高い人材を確保するためには、より高い料率を提示する必要が出てくることもあります。

また、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、新たな採用手法を導入するためのツール利用料や制度設計・運用にかかるコストも無視できません。採用イベントへの出展費用や、企業の魅力を伝えるための採用サイト・動画の制作費用も増加します。

内部コストも同様です。応募者が集まらないため、採用担当者はスカウトメールの送信や候補者との面談設定など、一人ひとりの候補者にかける時間が増大します。選考プロセスでの離脱を防ぐため、面接官のトレーニングや候補者への手厚いフォローも必要となり、現場社員の協力も不可欠です。

このように、一人当たりの採用単価(採用コスト)は年々上昇傾向にあり、企業の収益を圧迫する要因となっています。限られた予算の中でいかに効率的かつ効果的な採用活動を行うか、費用対効果の最大化がこれまで以上に求められます。

内定辞退や早期離職が増加する

苦労して優秀な人材を見つけ、内定を出しても、安心はできません。売り手市場では、内定辞退率の上昇も深刻な問題となります。求職者は複数の企業から内定を得ていることが多く、入社直前までじっくりと比較検討します。その結果、より条件の良い企業や、より魅力的に感じた企業へ流れてしまうケースが後を絶ちません。

内定ブルーという言葉があるように、内定承諾後であっても候補者の不安や迷いは続きます。この期間に企業側からのフォローが手薄だったり、他の企業から魅力的なアプローチを受けたりすると、土壇場での辞退に繋がります。一つの内定辞退は、それまでにかかった採用コストと工数を全て無に帰すだけでなく、人員計画に大きな穴を開けることになり、企業にとってのダメージは計り知れません。

さらに、たとえ無事に入社に至ったとしても、入社後のミスマッチによる早期離職のリスクも高まります。採用競争が激化するあまり、企業側が自社の魅力を過剰に演出したり、候補者にとって不都合な情報を十分に伝えなかったりすると、入社後に「こんなはずではなかった」というギャップが生まれます。

求職者側にも多くの選択肢があるため、少しでも違和感を覚えれば、我慢せずに次の職場を探し始めます。早期離職は、採用・教育にかかったコストが無駄になるだけでなく、職場に残った社員の士気低下や、新たな採用活動の負担増に繋がるなど、負の連鎖を生み出しかねません。

企業にとってのメリット

多くの企業にとって厳しい側面が多い売り手市場ですが、視点を変えれば、これを組織変革の好機と捉えることもできます。

企業の認知度を向上させるチャンスになる

売り手市場で人材を獲得するためには、企業はこれまで以上に積極的に自社の情報を発信する必要があります。これは、採用活動を通じて、自社の事業内容、ビジョン、文化、働きがいといった魅力を、求職者だけでなく社会全体に広くアピールする絶好の機会となります。

魅力的な採用サイトの構築、社員の生き生きとした姿を伝えるSNSでの発信、独自のミートアップイベントの開催といった採用ブランディング活動は、求職者へのアピールに留まりません。顧客や取引先、投資家といったステークホルダーに対しても、「この会社は人を大切にしている」「成長性がありそうだ」といったポジティブな印象を与え、企業全体のブランドイメージ向上に貢献します。

特に、知名度では大手に劣る中小企業にとって、ユニークな採用活動や働き方の工夫は、メディアに取り上げられるきっかけにもなり得ます。採用を単なる「人員補充」と捉えるのではなく、「広報・マーケティング活動の一環」と位置づけることで、企業の認知度と評価を飛躍的に高めるチャンスが生まれるのです。

多様な人材と出会える可能性がある

従来の採用手法だけでは応募者が集まらない売り手市場は、企業が採用の枠を広げ、多様な人材と出会うきっかけにもなります。これまでは「大卒・正社員・フルタイム勤務」といった画一的な採用が中心だった企業も、人手不足を解消するために、より柔軟な視点を持つことを余儀なくされます。

例えば、以下のような、これまでアプローチしてこなかった人材層に目を向けることで、新たな可能性が広がります。

- シニア人材: 豊富な経験とスキルを持つベテラン層。

- 主婦・主夫層: 短時間勤務など柔軟な働き方を希望する層。

- 外国人材: グローバルな視点や専門性を持つ層。

- 地方在住者: リモートワークを活用して全国から採用する。

- 副業・兼業希望者: 特定の専門スキルをプロジェクト単位で活用する。

こうした多様な背景を持つ人材を受け入れることは、人手不足の解消に繋がるだけでなく、組織内に新しい視点や価値観をもたらし、イノベーションの創出や硬直化した組織文化の変革を促すという大きなメリットがあります。売り手市場という外的環境の変化を、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する絶好の機会と捉えることができるのです。

売り手市場はいつまで続く?今後の見通しを解説

企業の採用戦略を左右する「売り手市場」。この状況が一体いつまで続くのかは、経営者や人事担当者にとって最大の関心事の一つでしょう。今後の見通しを立てるためには、短期的な景気変動の視点と、長期的な社会構造の変化という二つの視点から考察することが重要です。

結論から言えば、短期的な景気後退による一時的な緩和はあり得るものの、少子高齢化という構造的な要因が存在する限り、日本の労働市場は長期的に売り手市場の基調が継続する可能性が極めて高いと考えられます。

まず、短期的な視点で見てみましょう。労働市場は景気の動向に敏感に反応します。今後、世界的な金融引き締めや地政学リスクの高まりなどによって景気が後退局面に入れば、企業の業績は悪化し、投資や採用を手控える動きが広がる可能性があります。そうなれば、求人数が減少し、一時的に有効求人倍率が低下して売り手市場が緩和される、あるいは局所的に買い手市場に近い状況が生まれることも考えられます。実際に、コロナ禍で経済活動が停滞した2020年には、有効求人倍率が急低下したことが記憶に新しいでしょう。

しかし、これはあくまで一時的な揺り戻しに過ぎません。なぜなら、その背後には、より根深く、不可逆的な長期的な視点での構造変化が存在するからです。

その最大の要因が、これまでも繰り返し指摘してきた「生産年齢人口の減少」です。日本の労働力の供給源そのものが先細っていくというこの構造的な問題は、景気の良し悪しに関わらず、今後数十年にわたって日本の労働市場に大きな制約を課し続けます。需要(求人数)が景気によって多少変動したとしても、供給(求職者数)が構造的に減少し続けるため、需給バランスが根本的に買い手市場へと転換することは考えにくいのです。

さらに、AIやロボティクスといったテクノロジーの進展も、労働市場の構造を複雑化させます。単純な定型業務は自動化によって代替され、その分野の求人は減少するかもしれません。しかしその一方で、AIを開発・活用するエンジニア、データを分析・活用するデータサイエンティスト、テクノロジーでは代替できない高度なコミュニケーション能力や創造性を持つ人材など、新たなスキルを持つ専門人材への需要はむしろ増大します。結果として、一部の職種では人余りが起きる一方で、多くの専門職では人材不足がより深刻化し、売り手市場がさらに先鋭化していく「雇用の二極化」が進むと予測されます。

加えて、働き手の価値観の多様化も不可逆的な流れです。一度、柔軟な働き方や主体的なキャリア形成の自由さを知った労働者が、再び画一的で硬直的な雇用慣行に戻ることは考えにくいでしょう。企業は今後も、多様なニーズに応え続ける努力を求められます。

これらの点を総合的に勘案すると、導き出される見通しは明確です。売り手市場は、短期的な景気変動による波はありつつも、構造的な要因に支えられ、今後も長く続く常態(ニューノーマル)となる可能性が高いのです。

したがって、企業は「いずれ景気が悪くなれば採用は楽になるだろう」といった甘い見通しを持つべきではありません。むしろ、恒常的な売り手市場を前提とした、持続可能な採用戦略と魅力的な組織づくりに、今すぐ本気で取り組む必要があると言えるでしょう。

売り手市場で企業が今すぐ取り組むべき8つの対策

長期化が予測される売り手市場を乗り切るためには、従来の採用活動の延長線上にある小手先の改善では不十分です。企業の魅力を根本から高め、人材から「選ばれる」存在になるための、戦略的かつ多角的なアプローチが不可欠です。ここでは、企業が今すぐ取り組むべき8つの具体的な対策を詳しく解説します。

① 採用ターゲットや求める人物像を見直す

厳しい採用環境において、多くの企業が陥りがちなのが「理想の人物像」を追い求めすぎることです。全てのスキルや経験を兼ね備えた、いわゆる「スーパーマン」のような人材は、市場にほとんど存在しません。存在したとしても、熾烈な争奪戦の末に採用できる可能性は極めて低いでしょう。

まず取り組むべきは、採用要件の棚卸しと、本当に必要な条件の明確化です。募集要項に記載されているスキルや経験について、それぞれが「Must(必須)」なのか「Want(歓迎)」なのかを、現場の部門と人事部が一体となって徹底的に議論し、仕分ける作業が重要です。

例えば、「営業経験3年以上」という要件が本当に必須なのか。「未経験でも、高いコミュニケーション能力と学習意欲があれば、入社後に育成できるのではないか」といった視点で見直すことで、採用ターゲットの裾野は大きく広がります。完璧な人材を外部から採用する「完成品採用」の発想から、ポテンシャルを秘めた人材を自社で育てる「育成型採用」へとシフトすることが、売り手市場においては極めて有効な戦略となります。

この見直しを行うことで、これまで見過ごしていた優秀な若手や、異業種からの転職希望者など、新たな候補者層にアプローチできるようになります。求める人物像を現実的なレベルに再設定し、入社後の育成プランとセットで採用戦略を組み立てることが、成功への第一歩です。

② 魅力的な労働条件や職場環境を整備する

求職者が企業を選ぶ基準は、給与だけではありません。特に現代の求職者は、自身の生活やキャリアプランと照らし合わせ、総合的な「働きやすさ」や「働きがい」を重視します。競合他社と比較して遜色のない給与水準を確保することは大前提としつつ、それ以外の非金銭的な魅力で差別化を図ることが重要です。

具体的には、以下のような施策が考えられます。

- 働き方の柔軟性: リモートワークやハイブリッドワークの制度化、コアタイムのないスーパーフレックスタイム制の導入、時短勤務や週休3日制の検討など、社員が個々の事情に合わせて働き方を選べる選択肢を提供します。

- 福利厚生の充実: 法定福利厚生に加えて、独自の法定外福利厚生を整備します。例えば、学習支援(書籍購入費補助、資格取得奨励金)、健康増進(ジム利用料補助、人間ドック費用補助)、プライベートの充実(ユニークな休暇制度、旅行補助)など、自社の文化に合った制度を導入することで、企業のメッセージを伝えることができます。

- 心理的安全性の高い職場: 社員が役職や立場に関わらず自由に意見を言え、失敗を恐れずに挑戦できる文化を醸成します。定期的な1on1ミーティングの実施、ハラスメント防止への厳格な取り組み、公正で透明性の高い評価制度の構築などが、心理的安全性を高める上で不可欠です。

これらの施策は、一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、社員を大切にするという企業の姿勢を具体的に示すこれらの取り組みこそが、求職者にとって最も響くアピールポイントとなり、人材の獲得・定着に直結します。

③ 多様な採用手法を導入する

従来の求人広告や人材紹介といった「待ち」の採用手法だけに頼っていては、優秀な人材と出会う機会は限られてしまいます。売り手市場においては、企業側から候補者に積極的にアプローチする「攻め」の採用手法を組み合わせ、採用チャネルを複線化することが不可欠です。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が転職サイトのデータベースやSNSなどを活用して、自社が求める人材を検索し、直接スカウトメッセージを送る手法です。転職市場にまだ出てきていない「潜在層」にもアプローチでき、企業の魅力を直接伝えられるため、ミスマッチが起こりにくいというメリットがあります。候補者一人ひとりの経歴や志向に合わせたパーソナルなメッセージを送るなど、丁寧なコミュニケーションが成功の鍵となります。

リファラル採用

リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。社員からの紹介であるため、候補者のスキルや人柄に対する信頼性が高く、企業文化へのフィット感も期待できます。また、広告費や紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に抑制できる点も大きなメリットです。紹介制度のインセンティブ設計や、全社員への協力依頼と情報共有を徹底し、文化として根付かせることが重要です。

アルムナイ採用(出戻り採用)

アルムナイ採用とは、一度自社を退職した元社員を再雇用する手法です。退職者は自社の事業内容や企業文化を深く理解しており、即戦力として活躍が期待できます。また、他社での経験を経て新たなスキルや視点を持ち帰ってくれることも多く、組織に良い刺激をもたらします。退職者と良好な関係を維持し、いつでも戻ってこられるような「アルムナイ・ネットワーク」を構築しておくことが有効です。

採用イベント

合同説明会のような大規模なイベントだけでなく、自社で小規模なミートアップや技術勉強会、オフィス見学ツアーなどを企画・開催することも有効です。候補者とカジュアルな雰囲気で直接対話し、現場社員の生の声やオフィスの雰囲気を伝えることで、志望度を高める効果が期待できます。

④ 選考プロセスを迅速化し、候補者の体験を向上させる

優秀な候補者ほど、複数の企業の選考を同時に進めています。煩雑で時間のかかる選考プロセスは、それだけで候補者の志望度を下げ、他社に奪われる原因となります。「候補者体験(Candidate Experience)」という視点を持ち、応募から内定までの一連のプロセスを、候補者にとって快適でポジティブなものにする努力が不可欠です。

具体的な改善策としては、以下が挙げられます。

- 選考期間の短縮: 書類選考の結果は3営業日以内に通知する、面接回数を必要最小限(例:2回)に絞る、1日で全ての選考を完結させる「1day選考」を導入するなど、意思決定のスピードを上げます。

- コミュニケーションの質向上: 応募者への連絡は迅速かつ丁寧に行い、選考の進捗状況をこまめに伝えます。面接では、候補者を一方的に評価するだけでなく、候補者の疑問や不安に寄り添い、自社の魅力を伝える双方向のコミュニケーションを心がけます。面接官には事前にトレーニングを実施し、質の均一化を図りましょう。

- 柔軟な選考方法: Web面接を積極的に活用し、遠方の候補者や在職中で忙しい候補者の負担を軽減します。

選考プロセスは、候補者がその企業を「体験」する最初の場です。ここでの対応が、企業の印象を大きく左右することを肝に銘じるべきです。

⑤ 採用サイトやSNSで積極的に情報発信する

現代の求職者は、応募前に企業のウェブサイトやSNS、口コミサイトなどを駆使して、徹底的に情報収集を行います。情報が不足していたり、ネガティブな情報が多かったりする企業は、その時点で選択肢から外されてしまいます。

採用を成功させるためには、自社の魅力を伝えるための情報発信拠点を整備し、積極的にコンテンツを発信していく「採用マーケティング」の視点が欠かせません。

- 採用サイトの充実: 給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業のビジョンやパーパス、事業の社会的意義、社員インタビュー、プロジェクトストーリー、1日の仕事の流れ、キャリアパス事例など、求職者が知りたい「リアルな情報」を掲載します。

- SNSの活用: X(旧Twitter)やFacebook、LinkedIn、Instagramなど、ターゲット層に合わせたプラットフォームを選び、日常のオフィスの様子や社内イベント、社員の活躍などを継続的に発信します。これにより、企業の「人となり」やカルチャーを伝え、親近感を持ってもらうことができます。

これらの情報発信は、応募者の母集団形成に繋がるだけでなく、選考過程での動機づけや、内定承諾率の向上にも大きく貢献します。

⑥ 既存社員のエンゲージメントを高め定着率を上げる

採用活動が「入口」の対策であるならば、「出口」を塞ぐ対策、すなわち既存社員の定着率向上も同等以上に重要です。どれだけ優秀な人材を採用できても、次々と社員が辞めていくようでは、組織は疲弊し、採用コストもかさむばかりです。

社員が「この会社で働き続けたい」と思えるような環境を整え、社員エンゲージメント(仕事に対する熱意や貢献意欲)を高めることが、結果的に離職率の低下に繋がります。

具体的な施策としては、上司と部下の定期的な1on1ミーティングによるキャリア相談、公正で透明性の高い評価・報酬制度の運用、スキルアップや自己実現を支援する研修制度の充実、社内コミュニケーションを活性化させるイベントの開催などが挙げられます。社員エンゲージメントの高い企業は、リファラル採用が活性化したり、社員がSNSなどで自社の魅力を自発的に発信してくれたりと、採用活動にも良い影響をもたらします。

⑦ ダイバーシティ&インクルージョンを推進する

生産年齢人口が減少する中で、従来の画一的な人材層だけに頼っていては、人手不足は解消できません。性別、年齢、国籍、障害の有無、性的指向、価値観といった多様性を受け入れ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進することは、採用ターゲットを広げる上で極めて有効です。

例えば、育児や介護と仕事を両立できるような柔軟な勤務制度を整えれば、優秀な女性や主婦層の活躍を促進できます。定年延長や再雇用制度を整備すれば、経験豊富なシニア人材の知見を活用できます。リモートワークを前提とすれば、地方や海外に住む優秀な人材も採用対象になります。

重要なのは、多様な人材をただ採用するだけでなく、彼らが組織の中で孤立せず、公正に評価され、活躍できる「インクルーシブ(包摂的)」な環境を同時に整備することです。多様な視点が集まる組織は、イノベーションが生まれやすく、変化への対応力も高まります。

⑧ 採用代行(RPO)を活用する

売り手市場における採用活動は、業務が多岐にわたり、専門性も求められるため、人事担当者の負担は増大する一方です。社内のリソースだけで全ての業務を遂行するのが難しい場合は、採用業務の一部または全部を外部の専門企業に委託する「採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)」の活用も有効な選択肢です。

RPOサービスでは、採用戦略の立案から、母集団形成、スカウトメールの送信、応募者対応、面接日程の調整、内定者フォローまで、様々な業務を委託できます。これにより、人事担当者は候補者の見極めや動機づけといったコア業務に集中できるようになります。

外部の専門的なノウハウや最新の市場動向を取り入れることで、採用の質やスピードを向上させる効果も期待できます。もちろんコストはかかりますが、採用担当者の疲弊を防ぎ、採用活動全体を最適化するための戦略的投資と考えることができるでしょう。

まとめ

本記事では、長期化する「売り手市場」の現状とその背景、企業に与える影響、そしてこの厳しい環境を乗り越えるための具体的な対策について、網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- 現状認識: 有効求人倍率や大卒求人倍率などの客観的データが示す通り、現在の日本の採用市場は、新卒・中途を問わず明確な「売り手市場」です。

- 要因分析: この状況は、少子高齢化による生産年齢人口の減少という構造的な要因を根底に、企業の旺盛な採用意欲、働き手の価値観の多様化が組み合わさって形成されています。

- 今後の見通し: 短期的な景気変動による揺り戻しはあっても、構造的な要因が変わらない限り、売り手市場は今後も長期的に継続する可能性が高いと予測されます。

- 企業への影響: 企業にとっては、採用競争の激化、採用コストの高騰、内定辞退・早期離職の増加といった深刻なデメリットがある一方で、採用ブランディングやダイバーシティ推進の好機と捉えることも可能です。

- 打つべき対策: この状況を乗り切るためには、採用ターゲットの見直し、魅力的な労働環境の整備、多様な採用手法の導入、選考プロセスの改善、積極的な情報発信、社員エンゲージメントの向上、ダイバーシティ推進、RPOの活用といった、多角的かつ戦略的なアプローチが不可欠です。

売り手市場は、多くの企業にとって大きな試練です。しかし、これを単なる脅威と捉えるのではなく、自社の在り方、働き方、そして人材との向き合い方を根本から見直すための絶好の機会と捉えるべきです。

今回ご紹介した8つの対策は、それぞれが独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。自社の現状を冷静に分析し、どこに課題があるのかを特定した上で、優先順位をつけ、できることから着実に実行していくことが重要です。

変化を恐れず、人材から真に「選ばれる企業」への変革に取り組むこと。それこそが、長期化する売り手市場の時代を勝ち抜き、持続的な成長を遂げるための唯一の道と言えるでしょう。