「会社を辞めたいけど、まだ早いだろうか」「第二新卒ってよく聞くけど、自分は当てはまるのかな?」

新卒で入社した会社で働き始めてしばらく経つと、このような悩みを抱える方も少なくないでしょう。第二新卒としての転職は、キャリアを見直す大きなチャンスですが、同時に「いつまでが第二新卒なのか」「どうすれば成功するのか」といった疑問や不安もつきまといます。

この記事では、第二新卒の定義から、転職を成功させるための具体的なステップ、成功率を上げるポイントまでを網羅的に解説します。第二新卒という貴重なカードを最大限に活かし、自分らしいキャリアを築くための一歩を踏み出しましょう。

目次

第二新卒とは?いつまでのこと?

「第二新卒」という言葉は、転職市場で頻繁に使われますが、実は法律などで明確に定義されているわけではありません。しかし、一般的には企業の人事担当者や転職エージェントの間で共有されている共通認識、つまり「目安」が存在します。この目安を理解することが、第二新卒としての転職活動を始める第一歩となります。

このセクションでは、第二新卒の一般的な定義である「期間」と「年齢」について詳しく解説し、なぜそのような目安が設けられているのか、その背景にある企業の視点も探っていきます。ご自身が第二新卒に該当するのかどうかを判断する際の参考にしてください。

明確な定義はないが一般的な目安がある

前述の通り、「第二新卒」に法的な定義や統一された基準はありません。それぞれの企業が自社の採用戦略に基づいて独自に定義しているのが実情です。ある企業では「卒業後3年以内」を第二新卒と見なす一方、別の企業では「卒業後1年以内」と短く設定しているケースもあります。

しかし、転職市場全体を見渡すと、多くの企業や転職エージェントが用いる一般的な目安として「最終学歴の学校を卒業後、おおむね1~3年以内に離職し、転職活動を行う若手求職者」という認識が浸透しています。この「1~3年」という期間が、第二新卒を特徴づける最も重要な要素と言えるでしょう。

この期間設定の背景には、企業側の採用意図が大きく関わっています。新卒採用で確保しきれなかった若手人材の補充や、多様な価値観を持つ人材の獲得を目指す中で、「新卒ほど手厚い研修は必要ないが、社会人としての基礎は身についている若手」という、都合の良いターゲット層として第二新卒が注目されるようになったのです。

期間:学校卒業後1~3年以内

第二新卒の「期間」に関する最も一般的な目安は、学校を卒業してからおよそ1年から3年以内です。この期間設定には、企業側の合理的な理由が存在します。

- 1年未満の社会人経験:

新卒入社後、1年未満で転職活動を始める場合も第二新卒に含まれます。この段階では、基本的なビジネスマナーや社会人としての心構えを学び始めたばかりの時期です。企業側は、ポテンシャルの高さを重視し、ほぼ新卒に近い視点で評価する傾向があります。ただし、「なぜこんなに早く辞めるのか」という点については、面接で説得力のある説明が求められます。 - 1~2年の社会人経験:

この期間は、第二新卒のボリュームゾーンと言えます。一通りの業務を経験し、自分自身の適性やキャリアに対する考えが固まり始める時期です。企業側から見ても、基本的なビジネススキルが身についており、かつ前職の企業文化に染まりすぎていないため、新しい環境への適応力が高いと評価されやすいのが特徴です。育成コストを抑えつつ、自社のカラーに育てやすい理想的な人材と見なされることが多いでしょう。 - 3年の社会人経験:

社会人経験が3年になると、第二新卒として扱われるか、あるいは専門性や実績を問われる「中途採用」枠で見られるかの境目になります。一定の業務経験を積んでいるため、単なるポテンシャルだけでなく、これまでの経験で得たスキルや実績もアピールすることが重要になります。企業によっては、3年経過すると第二新卒の対象外とする場合もあるため、応募先の企業の募集要項をよく確認する必要があります。

このように、「1~3年」という期間は、求職者が社会人としての基礎を身につけ、同時に企業が求める柔軟性やポテンシャルを維持している絶妙なバランスの上に成り立っているのです。

年齢:25歳前後まで

期間と並行して、第二新卒のもう一つの目安となるのが「年齢」です。一般的には25歳前後までを指すことが多いとされています。これも法的な決まりではなく、あくまで一般的な傾向です。

大学をストレートで卒業した場合、22歳で社会人になります。そこから3年間の社会人経験を積むと25歳になるため、「卒業後3年以内」という期間の目安と「25歳前後まで」という年齢の目安は、実質的に連動していると言えます。

企業が若さを重視する理由は、主に以下の3点です。

- 長期的なキャリア形成への期待:

若い人材は、長期にわたって会社に貢献してくれる可能性があります。企業は、将来の管理職候補や中核を担う人材として、長期的な視点で育成していきたいと考えています。 - 高い吸収力と柔軟性:

年齢が若いほど、新しい知識やスキルを素早く吸収し、変化する環境にも柔軟に対応できる傾向があります。前職のやり方に固執せず、新しい会社の文化や仕事の進め方をスムーズに受け入れられる点が魅力とされています。 - 組織の活性化:

若手社員の存在は、組織に新しい風を吹き込み、活気をもたらします。既存の社員にとっても良い刺激となり、組織全体の活性化につながることが期待されます。

ただし、大学院卒や高卒など、最終学歴によって社会人になる年齢は異なります。例えば、大学院の修士課程を修了して社会人になった場合、3年後には27歳になります。こうしたケースでは、25歳を超えていても第二新卒として扱われることが十分にあります。

したがって、年齢はあくまで目安の一つと捉え、自身の社会人経験年数と合わせて判断することが重要です。26歳や27歳であっても、社会人経験が3年以内であれば、第二新卒向けの求人に応募できる可能性は十分にあります。大切なのは、年齢という数字に縛られるのではなく、企業が第二新卒に何を求めているのかを理解し、自身の経験やポテンシャルを効果的にアピールすることです。

第二新卒と新卒・既卒・中途採用との違い

転職市場には「第二新卒」の他にも、「新卒」「既卒」「中途採用」といった様々な区分が存在します。自分がどの立場にあり、企業からどのような視で見られるのかを正しく理解することは、転職活動を有利に進める上で非常に重要です。それぞれの違いを明確に把握し、自分に最適な戦略を立てましょう。

このセクションでは、第二新卒と他の採用区分との違いを、求められるスキル、選考プロセス、企業からの期待値といった観点から詳しく比較・解説します。

| 採用区分 | 対象者 | 社会人経験 | 企業からの期待 | 選考で重視される点 |

|---|---|---|---|---|

| 新卒 | 在学中の学生(卒業見込み) | なし | ポテンシャル、人柄、学習意欲 | 学生時代の経験、ガクチカ、志望動機、将来性 |

| 第二新卒 | 卒業後1~3年程度の若手社会人 | あり(短い) | ポテンシャル、基礎的なビジネススキル、柔軟性 | 短期での退職理由、社会人経験、今後のキャリアプラン |

| 既卒 | 卒業後、正社員経験がない求職者 | なし | ポテンシャル、就業意欲 | 卒業後の空白期間の説明、なぜ新卒で就職しなかったか |

| 中途採用 | 一定の社会人経験を持つ求職者 | あり(長い) | 即戦力となる専門スキル、実績 | これまでの業務実績、専門性、マネジメント経験 |

新卒との違い

新卒採用と第二新卒採用の最も大きな違いは、「社会人経験の有無」です。この一点が、選考プロセスや企業からの期待値に大きな差を生み出します。

- 求められるものの違い:

新卒採用では、応募者に社会人経験がないのが前提です。そのため、企業は人柄、コミュニケーション能力、学習意欲、地頭の良さといった「ポテンシャル」を最も重視します。学生時代に何に打ち込み、そこから何を学んだのか(ガクチカ)が評価の対象となります。

一方、第二新卒はたとえ短期間であっても社会人経験があります。そのため、ポテンシャルに加えて、基本的なビジネスマナー(電話応対、メール作成、名刺交換など)や、社会人としての常識、PCスキル(Word, Excel, PowerPointなど)が身についていることが期待されます。新卒のようにゼロからビジネスマナー研修を行う必要がない点は、企業にとって大きなメリットです。 - 選考プロセスの違い:

新卒採用は、経団連の指針などにより、説明会や選考の開始時期がある程度決まっています。多くの学生が一斉に就職活動を行うため、エントリーシートによる書類選考、複数回の面接、グループディスカッションなど、選考プロセスが画一的で長期化する傾向があります。

対して、第二新卒の採用は通年で行われることがほとんどです。選考プロセスも、書類選考と2~3回の面接で完結することが多く、スピーディーに進みます。面接では、「なぜ前の会社を辞めたのか」「短い期間で何を学び、今後どう活かしていきたいのか」といった、社会人経験に基づいた質問が中心となります。

既卒との違い

既卒と第二新卒は、年齢層が近いことから混同されがちですが、決定的な違いは新卒と同様に「正社員としての社会人経験の有無」です。

- 定義の違い:

既卒とは、学校を卒業後、一度も正社員として就職した経験がない人を指します。卒業後にアルバイトや契約社員として働いていた場合や、公務員試験や資格試験の勉強をしていた場合などがこれに該当します。

第二新卒は、前述の通り、学校卒業後に一度は正社員として就職し、その後1~3年で離職した人を指します。 - 企業からの見え方の違い:

企業は第二新卒に対して、「短期間でも組織の中で働いた経験がある」という点を評価します。報告・連絡・相談(報連相)の重要性や、チームで働くことの難しさ、顧客とのやり取りなどを実際に経験しているため、ビジネスの現場に対する理解度が高いと見なされます。

一方、既卒者に対しては、ポテンシャルを期待する点は新卒と似ていますが、同時に「なぜ新卒のタイミングで就職しなかったのか」「卒業後の空白期間に何をしていたのか」という点について、合理的な説明を求めます。この説明に説得力がないと、就業意欲が低いと判断されてしまうリスクがあります。 - 選考でのアピールポイントの違い:

第二新卒は、短いながらも実務経験をアピールできます。例えば、「営業として新規顧客を〇件開拓した」「事務職として業務効率を〇%改善した」といった具体的なエピソードを交えて話すことで、自身のスキルや貢献意欲を伝えられます。

既卒者は、正社員経験がないため、アルバイト経験や卒業後の活動(資格取得、留学など)を通じて得たスキルや学びをアピールすることになります。就職に対する強い意欲を示すことが何よりも重要です。

中途採用との違い

中途採用と第二新卒の最大の違いは、企業が「即戦力」を求める度合いです。

- 求められるスキルレベルの違い:

一般的に「中途採用」と呼ばれる枠では、企業は特定のポジションで欠員が出た場合や、新規事業を立ち上げる際に、特定のスキルや専門知識、豊富な実務経験を持つ人材を求めます。入社後すぐに活躍できる「即戦力」であることが大前提であり、高いレベルの実績やマネジメント経験が問われることも少なくありません。

これに対し、第二新卒の採用は「ポテンシャル採用」の側面が強いです。もちろん社会人経験で得たスキルは評価されますが、それ以上に若さ、柔軟性、学習意欲といった将来性が重視されます。そのため、中途採用では応募が難しい未経験の業界や職種にも挑戦しやすいという大きなメリットがあります。 - 採用目的の違い:

中途採用は、特定のポジションを埋めるための「欠員補充」や「事業拡大」が主な目的です。採用する人材の役割が明確に決まっています。

第二新卒の採用は、これに加えて「若手人材層の厚みを増す」「将来の幹部候補を育成する」「組織文化に新しい風を取り入れる」といった、より長期的で組織戦略的な目的が含まれています。新卒採用の補完的な位置づけとして、計画的に採用活動を行う企業も増えています。

このように、第二新卒は新卒のポテンシャルと中途の社会人経験を併せ持った、非常にユニークな立ち位置にいます。この特性を正しく理解し、「基本的なビジネスマナーは備わっている上で、新しいことを素直に吸収できる柔軟な若手である」という点を効果的にアピールすることが、転職成功の鍵となります。

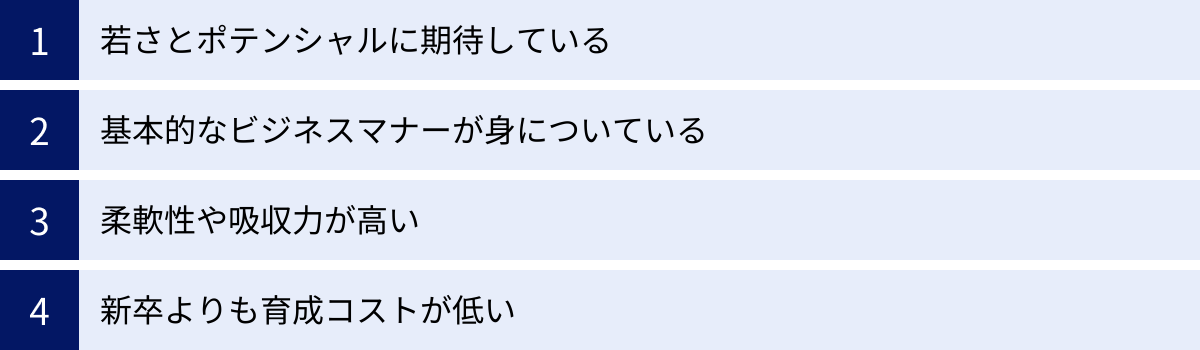

企業が第二新卒を採用する理由

少子高齢化による労働力人口の減少や、若者の価値観の多様化を背景に、多くの企業が第二新卒の採用に積極的な姿勢を見せています。新卒採用だけでは確保しきれない優秀な若手人材を獲得するため、第二新卒は魅力的なターゲットとなっているのです。

では、具体的に企業は第二新卒のどのような点に魅力を感じ、採用に至るのでしょうか。採用担当者の視点を理解することは、自身の強みを効果的にアピールし、採用される確率を高めるために不可欠です。ここでは、企業が第二新卒を採用する4つの主な理由を深掘りしていきます。

若さとポテンシャルに期待している

企業が第二新卒を採用する最大の理由の一つが、その「若さ」と、それに伴う「ポテンシャル(将来性)」への期待です。これは新卒採用と共通する部分ですが、第二新卒ならではの文脈が存在します。

- 長期的な視点での育成:

企業は、社員に長く活躍してもらうことで、投資した教育コストを回収し、組織の持続的な成長を実現したいと考えています。20代前半から半ばという若い第二新卒は、これから長いキャリアを築いていく世代です。入社後にじっくりと育成し、将来的に会社の中心的な役割を担う人材、あるいは管理職候補として成長してくれることを期待しています。これは、特定のスキルを求めて採用する即戦力の中途採用とは根本的に異なる視点です。 - 高い成長意欲:

第二新卒の多くは、「もっと成長できる環境で働きたい」「自分のやりたいことを見つけたい」といった、前向きな転職理由を持っています。一度社会に出て、理想と現実のギャップを経験したからこそ、次のキャリアに対する意欲は非常に高い傾向にあります。企業は、このハングリー精神や向上心を高く評価します。自ら学び、積極的に仕事に取り組む姿勢は、個人の成長だけでなく、周囲の社員にも良い影響を与え、組織全体の活性化につながると考えられています。 - 未完成であることの価値:

スキルや経験が豊富ではないことは、一見デメリットに思えるかもしれません。しかし、企業側から見れば、それは「伸びしろが大きい」という魅力になります。特定のやり方や価値観に凝り固まっていないため、スポンジのように新しい知識やスキルを吸収してくれることを期待しています。この「未完成」であることこそが、第二新卒が持つ最大のポテンシャルなのです。

基本的なビジネスマナーが身についている

新卒採用と比較した場合の、第二新卒の明確なアドバンテージがこれです。ゼロから教育する必要がない「基本的なビジネスマナー」が既に備わっている点は、企業にとって非常に大きな魅力となります。

- 社会人としての基礎体力:

たとえ1年程度の短い期間であっても、正社員として企業で働いた経験は、学生とは比較にならないほどの価値を持ちます。具体的には、以下のようなスキルや意識が自然と身についていると期待されています。- 言葉遣い: 敬語(尊敬語、謙譲語、丁寧語)の適切な使い分け。

- 電話応対: スムーズな取り次ぎや、不在時の適切な伝言メモの作成。

- メール作成: ビジネス文書としての件名、宛名、署名などの基本フォーマットや、CC/BCCの使い分け。

- 報連相(報告・連絡・相談): 上司や同僚に対して、適切なタイミングで業務の進捗や問題を共有する意識。

- 時間管理: 始業・終業時間や納期を守るという基本的な勤怠意識。

- 教育コストと時間の削減:

新卒社員を一から育てるには、多大なコストと時間がかかります。多くの企業では、入社後に数週間から数ヶ月にわたる集合研修を実施し、ビジネスマナーや社会人としての心構えを教え込みます。しかし、第二新卒であれば、この基礎研修の大部分を省略、あるいは簡略化できます。これにより、企業は教育コストを大幅に削減できるだけでなく、採用した人材をより早く現場に配属させ、実務を通じて育成するOJT(On-the-Job Training)に集中させることが可能になります。この効率性の高さは、多忙な人事部門や現場の受け入れ部署にとって、計り知れないメリットなのです。

柔軟性や吸収力が高い

第二新卒は、社会人経験がある一方で、前職の企業文化や仕事の進め方に深く染まりきっていないという特徴があります。この「適度な未熟さ」が、企業にとっては「柔軟性の高さ」としてポジティブに評価されます。

- 新しい環境への適応力:

社会人経験が長くなると、良くも悪くも前職でのやり方や価値観が体に染みついてしまいます。そのため、転職先で新しいルールや文化に直面した際に、「前の会社ではこうだったのに…」と無意識に比較してしまい、適応に時間がかかったり、時には反発してしまったりすることがあります。

その点、社会人経験が1~3年程度の第二新卒は、まだ特定のやり方に固執していません。新しい会社のルールや文化、仕事の進め方を素直に受け入れ、スポンジのように吸収できる高い柔軟性を持っていると期待されています。これは、組織のスムーズな運営を目指す企業にとって非常に重要な資質です。 - アンラーニング(学習棄却)のしやすさ:

ビジネスの世界では、一度学んだ知識やスキルを意図的に捨て去り、新しいものを取り入れる「アンラーニング」の重要性が叫ばれています。第二新卒は、そもそも「学ぶべきこと」がまだ少ないため、このアンラーニングが容易です。企業は、自社の理念やビジョン、仕事のスタイルをゼロベースに近い状態で教え込み、「自社に最適化された人材」として育てていきたいと考えています。この育成のしやすさが、第二新卒採用の大きな動機となっています。

新卒よりも育成コストが低い

これは、これまで述べてきた理由の総括とも言えるメリットです。企業にとって、第二新卒の採用は、新卒採用と中途採用の「良いとこ取り」であり、非常にコストパフォーマンスが高いと認識されています。

- 教育コストの比較:

前述の通り、第二新卒は基本的なビジネスマナー研修が不要なため、新卒に比べて初期の教育コストを大幅に削減できます。一方で、即戦力の中途採用のように高い給与を提示する必要もありません。給与水準は新卒に少しプラスアルファした程度で設定されることが多く、人件費の面でも企業にとって魅力的です。 - 採用コストとミスマッチのリスク:

新卒採用は、大規模な説明会や長期間の選考プロセスなど、多大な採用コストがかかります。また、学生は社会人経験がないため、「思っていた仕事と違った」という入社後のミスマッチが起こりやすいというリスクも抱えています。

第二新卒は、一度社会に出て「働くこと」を経験しています。そのため、自身の適性やキャリアについてより深く考えた上で転職活動を行っており、入社後のミスマッチが起こりにくいとされています。企業にとっては、採用コストを抑えつつ、定着率の高い人材を獲得できる可能性が高いのです。

これらの理由から、多くの企業は第二新卒を「育成の手間が少ない、将来性豊かな若手人材」として積極的に採用しようとしています。この企業の期待を理解し、自身の経験と意欲を重ね合わせてアピールすることが、転職成功への近道となるでしょう。

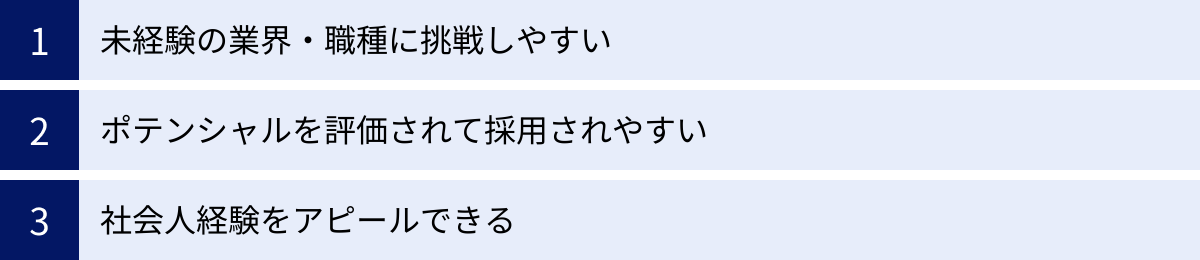

第二新卒で転職する3つのメリット

企業側にとって魅力的な第二新卒ですが、転職する本人にとっても多くのメリットが存在します。新卒の就職活動で感じた後悔を挽回したり、キャリアの方向性を修正したりする絶好の機会となり得ます。ここでは、第二新卒として転職活動を行うことで得られる3つの大きなメリットについて、具体的な視点から解説します。

① 未経験の業界・職種に挑戦しやすい

第二新卒が持つ最大のメリットは、キャリアチェンジのハードルの低さにあります。新卒の時とは異なり、一度社会を経験した上で、改めて「本当にやりたいこと」に挑戦できる貴重なチャンスです。

- ポテンシャル採用が中心だから:

企業が第二新卒に求めるのは、完成されたスキルや実績ではなく、将来性や学習意欲といった「ポテンシャル」です。そのため、多くの企業が「未経験者歓迎」の求人を出しています。これは、即戦力が求められる一般的な中途採用市場では非常に珍しいことです。社会人経験が長くなるほど、異業種・異職種への転職は難しくなる傾向があるため、キャリアの軌道修正を考えるなら、第二新卒のタイミングが最も有利と言えます。 - 具体的なキャリアチェンジの例:

- 例1:営業職から企画職へ

新卒で入社した会社で営業として働いていたAさん。「顧客の課題を解決する中で、もっと上流の製品企画から関わりたい」と考えるようになりました。第二新卒として転職活動を行い、営業で培った「顧客視点」や「市場ニーズの把握能力」をアピール。ポテンシャルを評価され、未経験ながらメーカーの企画職への転職に成功しました。 - 例2:販売職からITエンジニアへ

アパレル販売員だったBさん。店舗の在庫管理システムに触れる中でIT業界に興味を持ち、プログラミングの勉強を開始。「論理的思考力」と「自走して学ぶ姿勢」を強みとして、研修制度が充実しているIT企業のエンジニア職に第二新卒枠で採用されました。

- 例1:営業職から企画職へ

- 挑戦を後押しする企業の姿勢:

多くの企業は、第二新卒の採用を通じて、組織に多様性をもたらしたいと考えています。異業種での経験を持つ人材は、既存の社員とは異なる視点や発想をもたらしてくれる貴重な存在です。そのため、企業側も未経験者の挑戦を前向きに捉え、入社後の研修やサポート体制を整えているケースが多くあります。この企業の受け入れ態勢が、未経験分野への挑戦を後押ししてくれるのです。

② ポテンシャルを評価されて採用されやすい

新卒の就職活動では、学歴や学生時代の経験が主な評価軸となり、本来持っている能力や人柄を十分にアピールしきれなかったと感じる人もいるでしょう。第二新卒の転職活動では、社会人経験を通じて培われたポテンシャルを具体的に示すことで、より正当な評価を得やすくなります。

- 「ポテンシャル」の具体的な中身:

第二新卒で評価されるポテンシャルとは、単なる「やる気」や「元気」ではありません。短い社会人経験の中で、困難な状況にどう向き合い、何を学んだかという具体的なエピソードに裏打ちされた能力を指します。- 課題解決能力: 業務上の問題点を見つけ、自分なりに改善策を考えて実行した経験。

- 学習意欲・吸収力: 新しい業務を覚えるために、自主的に勉強したり、先輩に積極的に質問したりした姿勢。

- ストレス耐性: クレーム対応や厳しいノルマなど、プレッシャーのかかる状況を乗り越えた経験。

- コミュニケーション能力: チーム内での円滑な連携や、顧客との良好な関係構築に貢献した経験。

- 学歴フィルターからの解放:

新卒採用では、応募者が殺到するため、一部の企業で学歴フィルターが用いられることがありました。しかし、第二新卒の採用では、学歴よりも「社会人としてどう行動してきたか」という実体験が重視される傾向が強まります。たとえ学歴に自信がなくても、社会人経験で得た学びや強みを論理的にアピールできれば、新卒の時には届かなかったような企業に採用される可能性も十分にあります。これは、自分自身の力でキャリアを切り拓きたいと考える人にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

③ 社会人経験をアピールできる

新卒でも既卒でもない、第二新卒だけの特権が「社会人経験」をアピールできることです。たとえ短い期間であっても、この経験は他の採用区分の候補者との大きな差別化要因となります。

- 「失敗談」も強力なアピール材料に:

成功体験だけでなく、失敗から何を学んだかを語ることも、非常に有効なアピールになります。例えば、「最初の頃、報告を怠って上司に迷惑をかけてしまった。その経験から、些細なことでも密に情報共有する『報連相』の重要性を痛感し、以降は徹底するようになった」といったエピソードは、あなたの成長意欲や素直さを示す好材料です。完璧な経歴よりも、失敗を乗り越えて成長したストーリーの方が、面接官の心に響くことがよくあります。 - ビジネスの「共通言語」を持っている強み:

社会人経験があることで、面接官とビジネスの「共通言語」で話すことができます。「PDCAサイクル」「KPI」「BtoB」「コンプライアンス」といったビジネス用語を自然に使いこなし、自身の経験を語れることは、ビジネスの現場に対する理解度が高いことの証明になります。これにより、面接官はあなたが入社後スムーズに業務にキャッチアップできる姿を具体的にイメージしやすくなります。 - 職務経歴書で差をつける:

新卒の就活ではエントリーシートが中心ですが、第二新卒では「職務経歴書」の提出を求められます。これは、あなたの社会人経験を具体的にアピールするための絶好のツールです。どのような業務に、どのような立場で関わり、どのような工夫をして、どんな成果(たとえ小さなものでも)を出したのかを具体的に記述することで、あなたのビジネスパーソンとしての価値を客観的に示すことができます。この書類をしっかりと作り込むことが、他の候補者と差をつける第一歩となります。

これらのメリットを最大限に活かすためには、なぜ転職したいのか、そして次の職場で何を成し遂げたいのかを深く掘り下げておくことが不可欠です。第二新卒という有利な立場を活かし、戦略的に転職活動を進めていきましょう。

第二新卒で転職する2つのデメリット

第二新卒の転職には多くのメリットがある一方で、当然ながら注意すべきデメリットも存在します。これらのネガティブな側面を事前に理解し、適切な対策を講じておくことが、転職活動をスムーズに進め、成功確率を高める上で極めて重要です。ここでは、第二新卒が直面しがちな2つの大きなデメリットと、その克服法について詳しく解説します。

① 短期離職への懸念を持たれやすい

第二新卒が面接で必ずと言っていいほど直面するのが、「なぜ、そんなに短期間で前の会社を辞めた(辞めようと思った)のですか?」という質問です。企業側は、採用した人材に長く活躍してほしいと願っているため、短期離職の経歴を持つ応募者に対して「うちの会社に入っても、またすぐに辞めてしまうのではないか」「忍耐力や責任感に欠けるのではないか」という懸念を抱くのは自然なことです。

- 採用担当者が抱く具体的な不安:

- ストレス耐性の低さ: 少し嫌なことがあるとすぐに投げ出してしまうのではないか。

- 他責思考: 離職の原因を会社や他人のせいにして、自分自身に問題があることを認識できていないのではないか。

- キャリアプランの欠如: 行き当たりばったりで職を選んでおり、長期的な視点がないのではないか。

- 採用コストの無駄: 時間と費用をかけて採用・育成しても、すぐに辞められては投資が無駄になってしまう。

- 懸念を払拭するための対策:

この懸念を払拭するためには、退職理由を正直かつポジティブに、そして論理的に説明することが不可欠です。決して前職の悪口や不平不満を並べ立ててはいけません。それは「他責思考」の表れと見なされ、あなたの評価を著しく下げる原因となります。【NGな伝え方の例】

「上司と合わなかったし、残業も多くて給料も安かったので辞めました」

→ これでは、不満があればすぐに環境のせいにする、自己中心的な人物だという印象を与えてしまいます。【OKな伝え方の例】

「前職では、個人の目標達成が重視される環境でした。その中で営業スキルは磨かれましたが、次第にお客様の課題に対してより深く、チーム全体で連携してソリューションを提案できる環境で働きたいという思いが強くなりました。貴社のチームワークを重視し、顧客第一で長期的な関係構築を目指すという理念に強く共感し、自身の営業経験を活かしながら新たな貢献ができると確信しております」

→ このように、前職での経験を肯定しつつ、そこから得た学びや気づきを基に、次のステップとして「なぜこの会社でなければならないのか」という前向きな動機に繋げることが重要です。自分のキャリアに対する真剣な考えと、将来への明確なビジョンを示すことで、採用担当者の不安を期待へと変えることができます。

② スキルや経験が中途採用者より不足している

第二新卒は「ポテンシャル採用」が中心であるとはいえ、同じ求人に、より長い経験を持つ中途採用者が応募してきた場合、スキルや経験の面で見劣りしてしまう可能性があります。特に、専門性が求められる職種や、即戦力を強く求める企業に応募する際には、このデメリットが顕在化しやすくなります。

- 企業が比較するポイント:

- 専門知識の深さ: 業界知識や製品知識、特定のツールを使いこなす能力など。

- 業務遂行能力: 一人で担当業務を完遂できるか、後輩の指導経験はあるかなど。

- 実績の具体性: 売上〇%アップ、コスト〇%削減といった、数値で示せる具体的な成果。

- スキル不足を補うためのアピール戦略:

経験豊富な中途採用者と、スキルや実績で真っ向から勝負するのは得策ではありません。第二新卒は、土俵を変えて戦う必要があります。具体的には、スキル不足を補って余りある「ポテンシャル」と「貢献意欲」をアピールすることが鍵となります。- 学習意欲を具体的に示す:

不足しているスキルを自覚していることを正直に伝えた上で、「そのスキルを習得するために、現在〇〇という資格の勉強をしています」「貴社に入社後は、〇〇の分野についていち早くキャッチアップし、半年後には一人で業務を回せるようになることを目標としています」といったように、具体的な行動計画や目標を語りましょう。これにより、あなたの高い学習意欲と主体性を示すことができます。 - 第二新卒ならではの「強み」を強調する:

スキルでは劣っていても、「柔軟性」「吸収力」「素直さ」といった点では、経験豊富な中途採用者よりも優れている可能性があります。「前職のやり方に固執せず、貴社の文化や仕事の進め方をゼロから素直に吸収し、一日も早く戦力になりたいです」という姿勢は、企業にとって非常に魅力的に映ります。 - ポータブルスキルをアピールする:

専門スキルは不足していても、業種や職種を問わず活かせる「ポータブルスキル」は、短い社会人経験の中でも培われているはずです。- 対人関係能力: 顧客対応力、チーム内での調整力など。

- 自己管理能力: タスク管理、時間管理、ストレスコントロールなど。

- 課題解決能力: 論理的思考力、情報収集力、分析力など。

これらのスキルを、具体的なエピソードを交えてアピールすることで、経験不足を補い、あなたの基礎能力の高さを証明できます。

- 学習意欲を具体的に示す:

第二新卒の転職は、これらのデメリットをいかに乗り越えるかが成功の分かれ道です。短期離職の懸念には「ポジティブな退職理由」で、スキル不足には「ポテンシャルと学習意欲」で対抗する。この戦略を念頭に置き、自信を持って転職活動に臨みましょう。

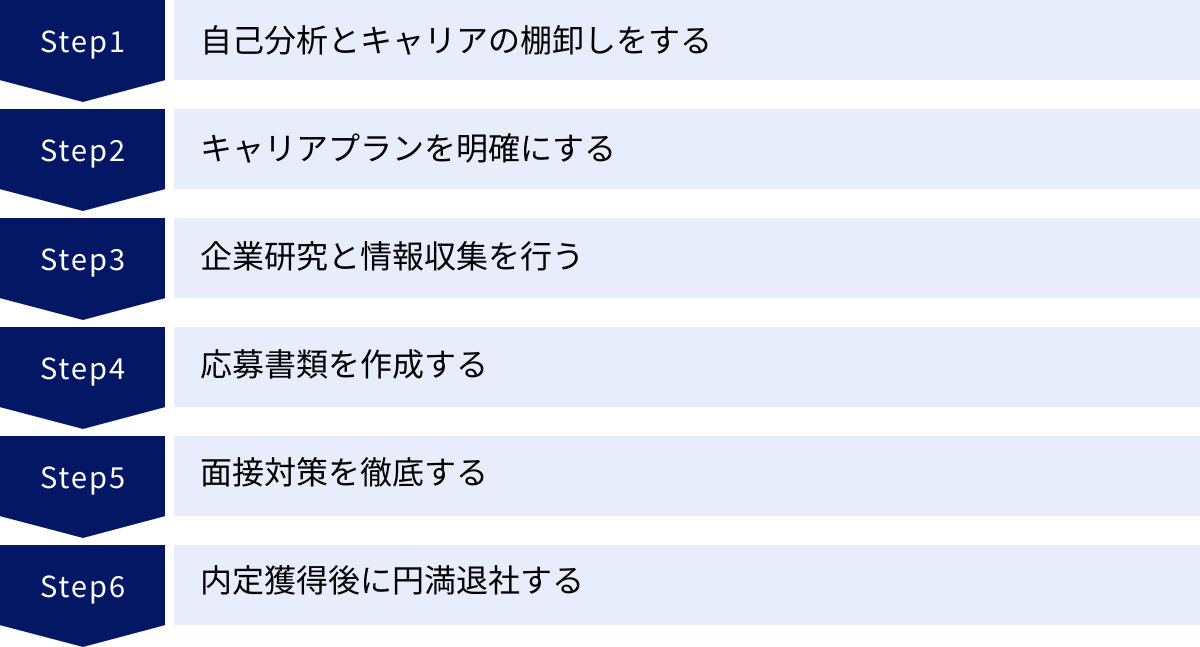

第二新卒の転職活動を成功させる6つのステップ

第二新卒の転職活動は、やみくもに進めても良い結果にはつながりません。新卒の時とは異なり、自分自身のキャリアと向き合い、戦略的に行動することが求められます。ここでは、転職活動を成功に導くための具体的な6つのステップを、時系列に沿って詳しく解説します。このロードマップに沿って一つひとつ着実に進めることで、納得のいく転職を実現できるでしょう。

① 自己分析とキャリアの棚卸しをする

転職活動の出発点であり、最も重要なステップが「自己分析」と「キャリアの棚卸し」です。なぜ転職したいのか、自分は何が得意で、何を大切にしたいのかを深く掘り下げることで、転職の軸が明確になり、その後の活動すべてがブレなくなります。

- 自己分析:Why(なぜ)・What(何を)・How(どうやって)の深掘り

- Why(なぜ転職したいのか?):

「残業が多いから」「人間関係が嫌だから」といった表面的な理由だけでなく、その根源にある価値観を探ります。「残業が多いのが嫌」→「なぜ?プライベートの時間を大切にしたいから?自己投資の時間が欲しいから?」。「人間関係が嫌」→「どんな関係が嫌?どんな関係なら良い?チームで協力する環境が良い?個人で黙々と進める方が良い?」と自問自答を繰り返しましょう。これにより、ネガティブな退職理由が「ワークライフバランスを重視したい」「協調性を発揮できる環境で働きたい」といったポジティブな転職理由に変換されます。 - What(何をやりたいのか?):

これまでの経験から、仕事の「好き・嫌い」「得意・不得意」を洗い出します。例えば、「顧客と直接話すのは好きだが、細かい事務作業は苦手」「データ分析は得意だが、ルーティンワークは退屈に感じる」など、具体的にリストアップしてみましょう。これにより、次に目指すべき職種や業界の方向性が見えてきます。 - How(どうなりたいのか?):

将来のキャリアビジョンを描きます。3年後、5年後、10年後に、どのようなスキルを身につけ、どのような立場で、どのような働き方をしていたいかを想像します。具体的な目標が、企業選びの重要な基準となります。

- Why(なぜ転職したいのか?):

- キャリアの棚卸し:経験の可視化

短い社会人経験であっても、得たものは必ずあります。職務経歴書を作成する準備も兼ねて、これまでの業務内容を詳細に書き出しましょう。- 業務内容: 担当したプロジェクト、日々のルーティン業務など。

- 役割・立場: チームの中でどのような役割を担っていたか。

- 工夫した点: 業務効率化のために試したこと、顧客満足度向上のために意識したことなど。

- 実績・成果: 数値で示せるもの(売上、契約数、改善率など)があればベストですが、なくても構いません。「〇〇という課題を解決した」「上司から〇〇と評価された」といった定性的な成果でも十分です。

この作業を通じて、自分の強みやアピールポイントが客観的に見えてきます。

② キャリアプランを明確にする

自己分析とキャリアの棚卸しで見えてきた「自分の軸」を基に、具体的なキャリアプランを策定します。これは、面接で「将来どうなりたいですか?」と聞かれた際の回答になるだけでなく、数ある求人の中から自分に本当に合った企業を見つけ出すための羅針盤となります。

- 短期・中期・長期の視点で考える:

- 短期プラン(1~3年後): 転職先でどのようなスキルを身につけ、どのような存在になりたいか。例えば、「まずは一人前に業務をこなし、〇〇の資格を取得して専門性を高めたい」「3年後には後輩を指導できる立場になりたい」など。

- 中期プラン(3~5年後): 短期プランで得たスキルを活かして、どのようにステップアップしたいか。「チームリーダーとしてプロジェクトを牽引したい」「新しい分野の業務にも挑戦し、スキルの幅を広げたい」など。

- 長期プラン(10年後~): 最終的にどのようなプロフェッショナルになりたいか。スペシャリストとして専門性を極めるのか、マネージャーとして組織を率いるのか、あるいは独立するのか。

- プランの具体性が説得力を生む:

面接官は、応募者が自社で長く活躍してくれるかを見ています。具体的で実現可能なキャリアプランを語ることで、あなたのキャリアに対する真剣さ、計画性、そして成長意欲をアピールできます。「御社の〇〇という事業に貢献しながら、将来的には〇〇の分野でプロフェッショナルになることが目標です」と、企業の事業内容と自身のキャリアプランを結びつけて語れると、より説得力が増します。

③ 企業研究と情報収集を行う

自分の軸とキャリアプランが固まったら、次はその実現の場となる企業を探すフェーズです。やみくもに応募するのではなく、徹底した企業研究がミスマッチを防ぎ、入社後の後悔をなくす鍵となります。

- 情報収集のチャネル:

- 企業の採用サイト: 事業内容、企業理念、求める人物像、社員インタビューなど、最も基本的な情報源です。

- 転職サイト・エージェント: 幅広い求人を比較検討できます。エージェントからは、一般には公開されていない内部情報(社風、残業時間の実態など)を得られることもあります。

- 企業の公式SNS(X, Facebookなど): 社内の雰囲気やイベントの様子など、よりリアルな情報が得られます。

- 口コミサイト: 現職・元社員の生の声が参考になりますが、ネガティブな意見に偏りがちな点には注意が必要です。あくまで参考程度に留めましょう。

- IR情報(上場企業の場合): 企業の財務状況や今後の事業戦略を知ることができ、企業の安定性や将来性を判断する材料になります。

- 研究すべきポイント:

- 事業内容: 何で利益を上げているのか?将来性はあるか?

- 企業理念・ビジョン: 自分の価値観と合っているか?

- 求める人物像: 自分の強みと合致しているか?

- 社風・文化: チームワーク重視か、個人主義か?風通しは良いか?

- 労働条件: 給与、福利厚生、勤務地、残業時間、休日など。

④ 応募書類を作成する

企業研究で応募したい企業が絞れたら、いよいよ応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成です。書類選考は最初の関門。あなたの魅力を最大限に伝え、面接の機会を掴むための重要なステップです。

- 履歴書: 誤字脱字がないよう丁寧に作成するのは基本中の基本。証明写真は、清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを使用しましょう。

- 職務経歴書: 第二新卒の転職活動で最も重要な書類です。

- 要約: 冒頭で、これまでの経歴と自分の強みを3~4行で簡潔にまとめます。採用担当者が最初に目にする部分なので、ここで興味を引くことが重要です。

- 職務経歴: 「いつ、どこで、何をしていたか」を具体的に記述します。単なる業務の羅列ではなく、「どのような工夫をしたか」「どのような成果が出たか」を盛り込みましょう。

- 自己PR: 自己分析で見つけた強みを、具体的なエピソードを交えてアピールします。応募先企業が求める人物像と、自分の強みがどう合致するかを意識して書きましょう。

⑤ 面接対策を徹底する

書類選考を通過したら、面接です。応募書類に書いた内容を、自分の言葉で、熱意を持って伝える場です。徹底した準備が自信につながり、本番でのパフォーマンスを左右します。

- 頻出質問への回答準備:

- 自己紹介・自己PR: 1分程度で簡潔に話せるように練習する。

- 退職理由: 「デメリット」の項で解説した通り、ポジティブな表現で、将来への意欲に繋げる。

- 志望動機: 「なぜこの業界?」「なぜこの会社?」「なぜこの職種?」を明確に。企業研究で得た情報を基に、「他社ではなく、この会社でなければならない理由」を語る。

- 強み・弱み: 具体的なエピソードを添えて説明する。弱みは、それをどう克服しようとしているかをセットで話す。

- キャリアプラン: 「②」で策定したプランを基に、入社後の貢献意欲を示す。

- 逆質問の準備:

面接の最後に必ずと言っていいほどある「何か質問はありますか?」という時間。これは、あなたの意欲を示す絶好のチャンスです。「特にありません」は絶対にNG。企業の事業内容や働き方について、調べた上でさらに一歩踏み込んだ質問を準備しておきましょう。(例:「〇〇という新規事業に大変興味があるのですが、入社1~2年の若手社員でも関わるチャンスはありますでしょうか?」)

⑥ 内定獲得後に円満退社する

内定を獲得しても、転職活動はまだ終わりではありません。現在の職場を円満に退職することも、社会人としての重要なマナーです。

- 退職の意思表示:

まずは直属の上司に口頭で伝えます。就業規則で定められた期間(通常は1ヶ月~3ヶ月前)を確認し、それに従いましょう。繁忙期を避けるなどの配慮も大切です。 - 退職交渉:

強い引き止めにあう可能性もありますが、転職の意思が固いことを毅然とした態度で伝えます。感情的にならず、感謝の気持ちを伝えることが大切です。 - 引継ぎ:

後任者が困らないよう、業務内容をまとめた引継ぎ資料を作成し、丁寧に説明します。有給休暇の消化なども考慮し、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

立つ鳥跡を濁さず。最後まで責任を持って業務を全うし、お世話になった会社や同僚に感謝の気持ちを伝えて退職することが、次のキャリアへの良いスタートにつながります。

第二新卒の転職成功率を上げるためのポイント

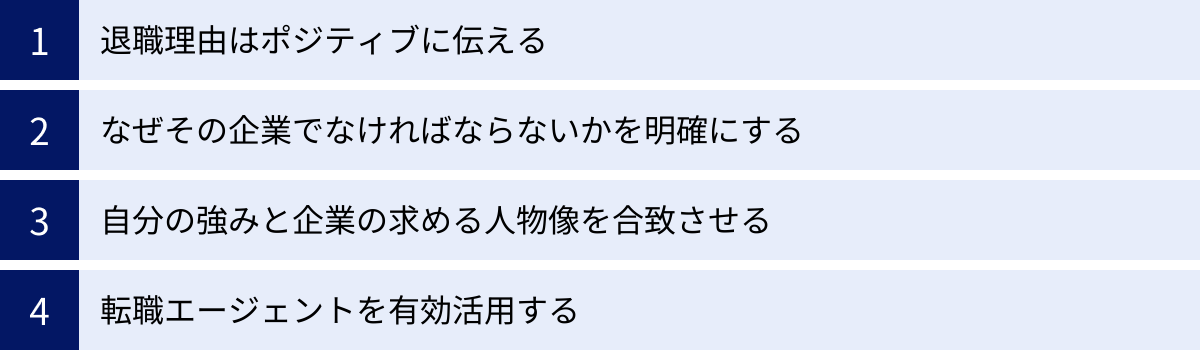

転職活動の基本的なステップを理解した上で、さらに成功率を高めるためには、いくつかの重要な「コツ」があります。これらは特に、面接の場であなたの印象を大きく左右する要素です。ここでは、ライバルと差をつけ、採用担当者の心を掴むための4つのポイントを具体的に解説します。

退職理由はポジティブに伝える

面接で最も慎重に答えるべき質問が「退職理由」です。採用担当者はこの質問から、あなたのストレス耐性、問題解決能力、他責思考の有無など、多くのことを見抜こうとしています。ここでネガティブな印象を与えてしまうと、挽回は非常に困難です。

重要なのは、「不満」を「課題」と捉え、それを解決するための「前向きな行動」として転職を位置づけることです。

- NGな例と思考プロセス:

- NG例: 「人間関係が悪く、上司とも合わなかったので辞めました」

- 思考: これは単なる不満の表明であり、「環境が悪い」と他責にしている印象を与えます。また、どの職場にも相性の合わない人はいるため、「協調性がない」「問題解決能力が低い」と見なされるリスクがあります。

- OKな例への変換プロセス:

- 事実の抽出: 「上司の指示が一方的で、チーム内の意見交換が少なかった」

- 自分の価値観と結びつける: 「自分は、多様な意見を出し合い、チームで協力してより良い成果を目指す働き方がしたい」という価値観に気づく。

- ポジティブな目標設定: 「チームワークを重視し、ボトムアップの意見を尊重する文化のある環境で、自分の意見も発信しながら貢献したい」という目標を設定する。

- 完成した回答:

「前職では、トップダウンでスピーディーに業務を進める環境で、指示を的確に実行する力を養いました。一方で、業務を進める中で『もっとこうすれば効率が上がるのに』と感じる点があっても、チームで議論する機会が少ないことに課題を感じていました。今後は、よりチームメンバーと活発に意見交換を行い、相乗効果を生み出せる環境で、主体的に業務改善にも取り組んでいきたいと考え、転職を決意いたしました。」

このように、前職への感謝や学んだことを述べつつ、自身の成長のためにステップアップしたいという意欲に繋げることで、採用担当者はあなたを「向上心のある、自責で物事を考えられる人材」と評価してくれるでしょう。

なぜその企業でなければならないかを明確にする

「同業他社もたくさんある中で、なぜうちの会社なのですか?」これは、志望動機を深掘りする定番の質問です。この質問に的確に答えられないと、「他の会社でも良いのでは?」「うちへの志望度は低いな」と思われてしまいます。

「どこでも良い」のではなく、「ここでなければならない」という熱意と論理を示すことが重要です。

- 「好き」だけでは不十分:

「御社の製品が好きだから」「企業理念に共感したから」といった理由は、きっかけとしては良いですが、それだけでは説得力に欠けます。なぜなら、同じように感じている応募者は他にも大勢いるからです。 - 「自分ごと」として語るための3ステップ:

- 企業研究の深化(競合比較):

応募先企業だけでなく、競合他社の事業内容、強み・弱みも調べます。その上で、応募先企業が持つ「独自の強み」や「他社にはない魅力」を自分の言葉で説明できるようにします。(例:「A社は価格競争力、B社はブランド力が強みですが、貴社は特に〇〇という技術力において他社をリードしており、その将来性に強く惹かれています」) - 自分の経験・強みとの接続:

企業の独自の魅力と、自分の経験や強みを結びつけます。「なぜその魅力に惹かれるのか」「自分のどのスキルが、その魅力の発展に貢献できるのか」を具体的に語ります。

(例:「前職で培った〇〇の経験は、まさに貴社が今後注力される〇〇事業において、即戦力として活かせると考えております」) - 入社後の貢献イメージの提示:

最終的に、入社後に自分がどのように活躍し、企業に貢献できるのかを具体的に述べます。

(例:「貴社の〇〇という強みを活かし、私の〇〇というスキルを使って、将来的には△△という形で事業に貢献していきたいです。その結果、5年後には業界内での貴社のシェアを〇%高める一助となりたいです」)

- 企業研究の深化(競合比較):

この3ステップを踏むことで、あなたの志望動機は、単なる憧れから、企業と自分自身の成長を重ね合わせた、具体的で説得力のあるストーリーへと昇華します。

自分の強みと企業の求める人物像を合致させる

自己PRは、一方的に自分の言いたいことを話す場ではありません。企業が「どのような人材を求めているか」を正確に読み解き、そこに自分の強みをピンポイントでアピールする「マッチング作業」です。

- 「求める人物像」の探し方:

- 採用サイト・求人票: 「求める人物像」「歓迎するスキル」といった項目を隅々まで読み込む。「主体性のある方」「チームワークを大切にする方」などのキーワードを拾い出します。

- 社員インタビュー: 活躍している社員がどのような経歴や価値観を持っているかを分析します。そこに、企業が評価する人物像のヒントが隠されています。

- 事業内容・企業理念: これから成長させたい事業領域や、企業が大切にしている価値観から、必要とされる人材の特性を推測します。(例:海外展開を強化しているなら「語学力や異文化理解力」、ベンチャー企業なら「変化に対応できる柔軟性やチャレンジ精神」)

- 強みを「翻訳」してアピールする:

自己分析で見つけた自分の強みを、企業の言葉に「翻訳」して伝えます。- 自分の強み: 「サークル活動で、意見が対立するメンバーの間に入って調整役を務めた」

- 企業の求める人物像: 「チームワークを大切にし、周囲を巻き込みながら仕事を進められる人材」

- アピール文:

「私の強みは、異なる意見を持つ人々の間に立ち、目標達成に向けて調整する『協調性』です。前職のプロジェクトで、部署間の利害が対立した際にも、粘り強く双方の意見を聞き、共通のゴールを設定することで、最終的にプロジェクトを成功に導きました。貴社の『チームワークを重視する』という文化の中で、この強みを活かして、円滑な人間関係を構築し、組織全体の成果に貢献できると考えております」

このように、自分の経験を企業の文脈に合わせて語ることで、採用担当者は「この人はうちの会社で活躍してくれそうだ」と具体的にイメージすることができます。

転職エージェントを有効活用する

一人で転職活動を進めるのが不安な場合や、より効率的に進めたい場合、転職エージェントの活用は非常に有効な手段です。第二新卒の転職に強いエージェントは、あなたの強力なパートナーとなってくれます。

- 転職エージェント活用のメリット:

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには掲載されていない、優良企業の非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたのキャリアプランや強みについて客観的なアドバイスをもらえます。自分では気づかなかった可能性を引き出してくれることもあります。

- 書類添削・面接対策: 履歴書や職務経歴書の添削、模擬面接など、選考通過率を高めるための具体的なサポートを受けられます。特に、退職理由や志望動機の伝え方など、第二新卒特有の悩みにも的確に対応してくれます。

- 企業との交渉代行: 面接日程の調整や、言いにくい給与・待遇面の交渉を代行してくれます。

- 内部情報の提供: 企業の社風や部署の雰囲気、面接でよく聞かれる質問など、個人では得にくいリアルな情報を提供してくれる場合があります。

これらのポイントを意識し、戦略的に行動することで、第二新卒の転職活動は格段に成功しやすくなります。

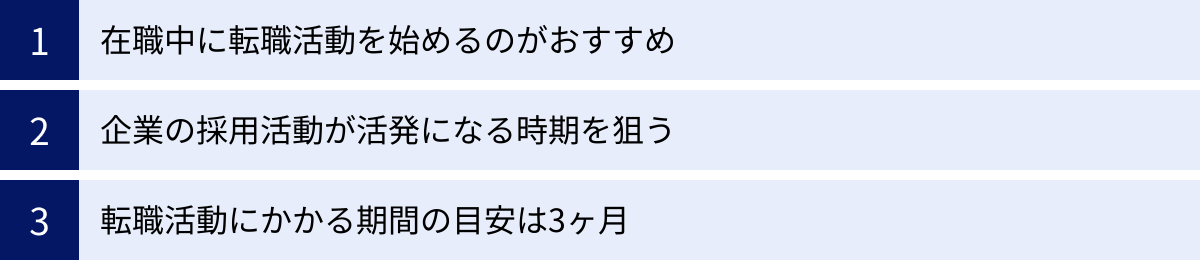

第二新卒の転職活動に最適なタイミング

第二新卒の転職活動を成功させるには、「何を」「どう伝えるか」だけでなく、「いつ動くか」というタイミングも非常に重要な要素です。最適なタイミングを逃すと、選択肢が狭まったり、不利な状況に陥ったりする可能性があります。ここでは、転職活動を始める時期、狙うべきシーズン、そして活動にかかる期間の目安について解説します。

在職中に転職活動を始めるのがおすすめ

結論から言うと、第二新卒の転職活動は、可能な限り現在の会社に在籍しながら進めるのがセオリーです。先に退職してしまうと、いくつかのリスクが生じます。

- 在職中に活動するメリット:

- 経済的な安定:

最大のメリットは、収入が途切れないことです。転職活動は、思った以上に長引くことがあります。退職後に活動を始めると、貯金が減っていく焦りから「早く決めないと」と妥協してしまい、納得のいかない企業に入社してしまうリスクが高まります。安定した収入があるという精神的な余裕は、冷静な判断を保ち、じっくりと自分に合った企業を選ぶ上で不可欠です。 - キャリアの空白期間(ブランク)ができない:

履歴書に空白期間ができてしまうと、面接で「この期間に何をしていたのですか?」と質問されることになります。もちろん合理的な説明ができれば問題ありませんが、説明の手間が増えることは事実です。在職中に活動し、退職日と入社日をスムーズに繋げられれば、キャリアのブランクを気にする必要がありません。 - 強気の交渉が可能に:

「もし内定がもらえなくても、今の会社に残る」という選択肢があるため、心理的に有利な立場で選考に臨めます。企業の提示する条件に不満があれば、安易に妥協せず、じっくりと交渉したり、辞退したりする決断がしやすくなります。

- 経済的な安定:

- 在職中活動のデメリットと対策:

もちろん、働きながらの転職活動には困難も伴います。- デメリット: 平日の日中に面接が入ることが多く、時間の確保が難しい。仕事の疲れで、帰宅後に応募書類を作成する気力が湧かない。

- 対策:

- 有給休暇や半休を計画的に利用して面接時間を確保する。

- 企業によっては、業務後や土日に面接を設定してくれる場合もあるので、相談してみる。

- 転職エージェントを活用し、面接日程の調整を代行してもらう。

- 通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を有効活用して、企業研究や情報収集を進める。

大変ではありますが、リスクを最小限に抑え、最良の選択をするためには、在職中の活動を強くおすすめします。

企業の採用活動が活発になる時期を狙う

第二新卒の採用は通年で行われることが多いですが、その中でも特に求人が増え、採用活動が活発化する「狙い目」の時期が存在します。この時期に合わせて活動を本格化させることで、より多くの選択肢の中から自分に合った企業を見つけやすくなります。

- 狙い目の時期①:1月~3月

多くの日本企業は4月が新年度の始まりです。4月入社に向けて、新卒採用で充足できなかった人員の補充や、新年度の事業計画に基づいた増員のために、採用活動が最も活発になります。この時期は、未経験者歓迎のポテンシャル採用枠も増える傾向があるため、第二新卒にとっては最大のチャンスと言えるでしょう。11月~12月頃から準備を始め、1月から本格的に応募を開始するのが理想的なスケジュールです。 - 狙い目の時期②:8月~10月

下半期が始まる10月入社を目指した採用活動が活発化する時期です。特に、夏のボーナスを受け取ってから退職する人が増えるため、その欠員補充のための求人が多く出てきます。また、上半期の業績を見て、下半期の採用計画を修正・追加する企業も多いため、想定外の優良求人が出てくる可能性もあります。 - 避けた方が良いかもしれない時期:

- 4月~5月: 新入社員の受け入れや研修で、人事部門が最も多忙になる時期。選考プロセスが遅れがちになる可能性があります。

- 12月: 年末年始の休暇を控えて企業活動が落ち着き、採用活動も一旦停滞する傾向があります。

これらの時期はあくまで一般的な傾向です。外資系企業やベンチャー企業など、企業の会計年度によっては当てはまらない場合も多いので、常にアンテナを張り、転職サイトやエージェントの情報をこまめにチェックすることが重要です。

転職活動にかかる期間の目安は3ヶ月

「転職しよう」と思い立ってから、次の会社に入社するまで、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度かかると言われています。この期間を念頭に置き、逆算して計画的に行動することが、焦りをなくし、成功確率を高める鍵です。

- 転職活動の一般的なタイムライン(例):

- 【1ヶ月目】準備期間:

- 自己分析、キャリアの棚卸し(約2週間)

- キャリアプランの策定、企業の情報収集(約2週間)

- 転職エージェントへの登録、相談

- 履歴書、職務経歴書の作成

- 【2ヶ月目】応募・選考期間:

- 興味のある企業へ応募(10~20社程度が目安)

- 書類選考(通過率は20~30%程度が一般的)

- 一次面接、二次面接

- SPIなどの適性検査

- 【3ヶ月目】内定・退職準備期間:

- 最終面接

- 内定獲得、労働条件の確認・交渉

- 現職への退職意思の表示(内定承諾後に行うのが鉄則)

- 業務の引継ぎ、有給休暇の消化

- 退職

- 【1ヶ月目】準備期間:

これはあくまで一例であり、選考がスムーズに進めば2ヶ月程度で決まることもありますし、じっくり選びたい場合は半年以上かかることもあります。重要なのは、自分の中で大まかなスケジュール感を持ち、各ステップで何をすべきかを把握しておくことです。特に、在職中に活動する場合は、引継ぎ期間を考慮して、退職希望日から逆算して活動を開始しましょう。例えば、4月1日に入社したいのであれば、遅くとも1月には応募を開始し、2月中に内定を得て、3月は丸々引継ぎに充てる、といった計画が考えられます。

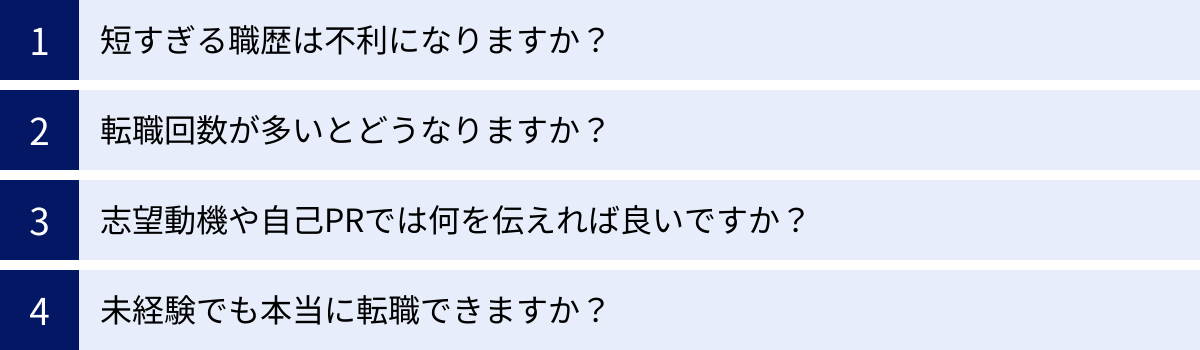

第二新卒の転職に関するよくある質問

第二新卒として転職活動を始めるにあたり、多くの方が共通の疑問や不安を抱えています。ここでは、特に頻繁に寄せられる4つの質問に対して、Q&A形式で具体的にお答えしていきます。これらの回答を参考に、ご自身の不安を解消し、自信を持って活動に臨みましょう。

Q. 短すぎる職歴は不利になりますか?

A.「不利になる」とは一概に言えません。重要なのは「なぜ短いのか」を合理的に説明できるかどうかです。

新卒入社後、1年未満、あるいは数ヶ月での転職を考えている場合、「こんなに短い職歴では、どこも採用してくれないのではないか」と不安になるのは当然です。確かに、採用担当者の中には「忍耐力がないのでは?」と懸念を示す人もいるでしょう。

しかし、多くの企業は、期間の短さそのものよりも、その背景にある理由と、そこからの学びを重視します。

- 説明のポイント:

- 事実を客観的に伝える:

入社前に抱いていたイメージと、入社後の実態にどのようなギャップがあったのかを冷静に説明します。例えば、「求人票では企画業務にも携われるとありましたが、実際にはテレアポ業務が100%で、キャリアプランとの乖離が大きかった」など、具体的な事実を基に話します。 - 自分の反省点を述べる:

「企業研究が不十分だった」「働くことへのイメージが甘かった」など、自分自身の至らなかった点も素直に認めることで、他責にしない誠実な姿勢を示すことができます。 - 短い期間での学びをアピールする:

たとえ数ヶ月でも、学んだことは必ずあります。「短い期間でしたが、基本的な電話応対やビジネスメールの作法は習得しました」「この経験を通じて、自分が本当にやりたいことは〇〇だと明確になりました」といったように、経験をポジティブな財産として語ることが重要です。

- 事実を客観的に伝える:

短すぎる職歴は、見方を変えれば「まだ特定の企業文化に染まっていない、吸収力の高い人材」というアピールにも繋がります。 なぜ辞めるのか、そして次はどうしたいのかを論理的かつ前向きに語れれば、不利になるどころか、むしろあなたのポテンシャルを評価してもらえる可能性は十分にあります。

Q. 転職回数が多いとどうなりますか?

A. 転職回数そのものよりも、「一貫性」と「納得感のある理由」が問われます。

第二新卒の定義(卒業後1~3年)の中で、すでに2回以上の転職を経験している場合、採用担当者から「ジョブホッパー(職を転々とする人)」というレッテルを貼られてしまうのではないかと心配になるかもしれません。

確かに、計画性のない短期間での転職を繰り返していると見なされれば、評価は厳しくなります。しかし、それぞれの転職に一貫した目的やストーリーがあれば、懸念を払拭できます。

- 一貫性を示すストーリーの例:

- 例: 1社目(大手メーカー営業)→ 2社目(ITベンチャーの営業)→ 3社目(SaaS企業のカスタマーサクセス)を目指す場合

- 説明:

「1社目の大手メーカーで営業の基礎を学びましたが、よりスピード感のある環境で無形商材を扱いたいと考え、ITベンチャーに転職しました。そこでSaaS製品を販売する中で、単に『売る』だけでなく、顧客の成功に長期的に寄り添う『カスタマーサクセス』の重要性を痛感しました。これまでの2社で培った営業経験とITの知識を活かし、今後は貴社でカスタマーサクセスとして顧客のLTV(顧客生涯価値)最大化に貢献したいと考えています」

このように、一つひとつの転職が、キャリアの軸に沿ったステップアップであったことを論理的に説明できれば、転職回数の多さは「多様な経験を積んできた」という強みに変わります。重要なのは、場当たり的な転職ではないことを、自身のキャリアプランと結びつけて示すことです。

Q. 志望動機や自己PRでは何を伝えれば良いですか?

A. 「企業への貢献意欲」と「自分の強みと企業の求める人物像のマッチング」を伝えることが核心です。

志望動機と自己PRは、応募書類や面接における最重要項目です。ここで何を伝えるべきか迷う方は非常に多いですが、ポイントは2つに集約されます。

- 志望動機:「なぜこの会社でなければならないのか」+「どう貢献できるのか」

- 「御社の〇〇という理念に共感しました」だけで終わってはいけません。

- 【伝えるべきこと】

- 数ある企業の中から、その企業を選んだ具体的な理由(事業内容、技術力、社風など、他社との比較に基づいた魅力)。

- 自分のどの経験やスキルが、その企業のどの部分で活かせるのか。

- 入社後に、具体的にどのように活躍し、企業の成長に貢献したいかという未来志向のビジョン。

- 自己PR:「私の強みは〇〇です」+「その強みは貴社でこう活かせます」

- 自分の長所を一方的に話すだけでは不十分です。

- 【伝えるべきこと】

- 自分の強みを端的に示すキーワード(例:課題解決能力、粘り強さ、協調性など)。

- その強みが発揮された具体的なエピソード(前職での経験など)。

- その強みが、応募先企業が求める人物像や事業内容と、どのように合致しているか。

要するに、志望動機も自己PRも「企業視点」で語ることが重要です。 「自分はこんなにすごい」ではなく、「自分のこの能力は、あなたの会社にとってこんなに有益ですよ」というメッセージを、具体的な根拠と共に伝えることを意識しましょう。

Q. 未経験でも本当に転職できますか?

A. できます。第二新卒は、未経験者に最も門戸が開かれているタイミングです。

「経験者優遇」の文字が並ぶ転職市場で、未経験の業界や職種への挑戦に不安を感じるのは無理もありません。しかし、第二新卒の採用は「ポテンシャル採用」が基本です。企業側も、応募者が未経験であることを前提に選考を行っているケースがほとんどです。

- 未経験転職を成功させるポイント:

- 「未経験者歓迎」の求人を狙う: 企業側が教育・研修体制を整えている証拠です。

- ポータブルスキルをアピールする: 業界・職種が変わっても活かせるスキル(コミュニケーション能力、論理的思考力、PCスキルなど)を強調します。

- 学習意欲と主体性を示す: 「現在、〇〇の資格取得に向けて勉強中です」「〇〇という本を読んで業界について学んでいます」など、自ら行動している姿勢を見せることが非常に重要です。

- なぜその業界・職種に挑戦したいのかを熱意を持って語る: 「なんとなく」ではなく、「前職の〇〇という経験から、△△の分野に強い興味を持った」というように、自身の原体験に基づいた、説得力のある動機を語りましょう。

もちろん、誰でも簡単になれるわけではありません。しかし、しっかりとした準備と熱意があれば、未経験の分野へキャリアチェンジできる可能性が最も高いのが第二新卒です。このチャンスを最大限に活かしましょう。

第二新卒におすすめの転職エージェント・サイト5選

第二新卒の転職活動を効率的かつ有利に進めるためには、転職エージェントや転職サイトの活用が欠かせません。数あるサービスの中から、特に第二新卒に強みを持ち、実績が豊富な5つのサービスを厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較し、ご自身の希望やスタイルに合ったサービスを見つけてみてください。

| サービス名 | 特徴 | 求人数(公開求人) | 主な強み・おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数。全年代・全職種をカバー。 | 約42万件 | 幅広い選択肢から探したい人。実績豊富な大手を使いたい人。 |

| doda | 求人紹介とスカウト機能が一体化。 | 約24万件 | 自分で求人を探しつつ、企業からのアプローチも受けたい人。 |

| マイナビエージェント | 20代・第二新卒のサポートに定評。中小企業にも強い。 | 約7.5万件 | 初めての転職で手厚いサポートを求める20代。中小優良企業を狙いたい人。 |

| UZUZ | 第二新卒・既卒・フリーターに特化。手厚い個別サポート。 | 非公開 | 書類選考通過率87%以上。一人ひとりに合わせた丁寧なカウンセリングを求める人。 |

| ハタラクティブ | 20代のフリーター・既卒・第二新卒に特化。未経験者向け求人が豊富。 | 非公開 | 未経験からの正社員就職を目指す人。学歴や経歴に自信がない人。 |

※求人数は2024年5月時点の各社公式サイト公表の概数であり、変動する可能性があります。

① リクルートエージェント

業界No.1の求人数を誇る、最大手の転職エージェントです。その圧倒的な情報量は、第二新卒の転職活動においても大きな武器となります。

- 特徴と強み:

- 圧倒的な求人数: 全国のあらゆる業界・職種の求人を網羅しており、その中にはリクルートエージェントしか扱っていない非公開求人も多数含まれています。選択肢の幅を最大限に広げたい方には最適です。

- 豊富な実績とノウハウ: 長年の実績に裏打ちされた転職支援ノウハウが蓄積されています。提出書類の添削や面接対策の質も高く、転職成功率を高めるための的確なアドバイスが期待できます。

- 各業界に精通したアドバイザー: 多数在籍するキャリアアドバイザーは、それぞれが特定の業界・職種に精通しています。専門的な視点から、あなたのキャリアプランに合った求人を提案してくれます。

- こんな人におすすめ:

- できるだけ多くの求人を比較検討したい方

- 地方での転職を考えている方

- 大手企業の安定したサポートを受けたい方

参照:株式会社リクルート 公式サイト

② doda

パーソルキャリアが運営するdodaは、「転職サイト」と「転職エージェント」の両方の機能を併せ持っているのが最大の特徴です。自分のペースで活動しつつ、プロのサポートも受けたいという方に最適なサービスです。

- 特徴と強み:

- エージェントサービスとスカウトサービス: 専任のキャリアアドバイザーから求人紹介やサポートを受ける「エージェントサービス」に加え、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」も利用できます。思わぬ企業との出会いが生まれる可能性があります。

- 豊富な診断ツール: 「年収査定」「キャリアタイプ診断」など、自己分析に役立つ無料の診断ツールが充実しています。転職活動の第一歩として、客観的に自分を見つめ直すきっかけになります。

- 第二新卒向け特集も充実: Webサイト上では、第二新卒向けの求人特集や、転職ノウハウに関するコンテンツが豊富に用意されており、情報収集にも役立ちます。

- こんな人におすすめ:

- 自分で求人を探しながら、プロのアドバイスも受けたい方

- 企業からのスカウトにも興味がある方

- 自己分析ツールなどを活用して、自分の市場価値を知りたい方

参照:doda 公式サイト

③ マイナビエージェント

新卒の就職情報サイト「マイナビ」で知られるマイナビが運営する転職エージェントです。その知名度とネットワークを活かし、特に20代や第二新卒のサポートに定評があります。

- 特徴と強み:

- 20代・第二新卒への手厚いサポート: 若手層の転職事情を熟知したキャリアアドバイザーが、親身になって相談に乗ってくれます。初めての転職で不安が多い方でも、安心して活動を進めることができます。

- 中小・ベンチャーの優良求人: 大手企業だけでなく、独占求人を含む中小・ベンチャー企業の優良求人も多数保有しています。大手志向ではない方にも、魅力的な選択肢を提供してくれます。

- 丁寧なマッチング: 応募者の希望やスキルだけでなく、社風や価値観とのマッチングも重視した、丁寧な求人紹介が特徴です。入社後のミスマッチを防ぐための配慮がなされています。

- こんな人におすすめ:

- 初めての転職で、手厚いサポートを受けたい20代の方

- 首都圏だけでなく、各地域の求人を探している方

- 中小企業やベンチャー企業にも興味がある方

参照:株式会社マイナビ 公式サイト

④ UZUZ

第二新卒、既卒、フリーターといった20代の若手層に特化した就職・転職サポートを提供しているエージェントです。一人ひとりに寄り添う、非常に手厚いサポート体制が魅力です。

- 特徴と強み:

- オーダーメイド型の個別サポート: 一人あたり平均20時間という、業界トップクラスの時間をかけたカウンセリングが特徴です。キャリアプランの設計から、個別の事情に合わせた面接対策まで、徹底的にサポートしてくれます。

- 高い書類選考通過率と内定率: 丁寧なサポートの結果として、書類選考通過率87%以上、内定率86%以上という高い実績を誇ります。企業の選考基準を熟知した上で、個々の強みを引き出すサポートを行っています。

- 入社後の定着率も重視: UZUZでは、入社後の定着率も重視しており、ブラック企業を徹底的に排除した上で求人を紹介しています。入社後の定着率は96.8%と非常に高い水準です。

- こんな人におすすめ:

- 経歴に自信がなく、じっくり相談に乗ってほしい方

- 短期離職の理由などをどう伝えれば良いか悩んでいる方

- ブラック企業を避け、長く働ける会社を見つけたい方

参照:株式会社UZUZ 公式サイト

⑤ ハタラクティブ

レバレジーズ株式会社が運営する、20代のフリーター、既卒、第二新卒に特化した転職支援サービスです。未経験から正社員を目指す若者を力強くサポートしています。

- 特徴と強み:

- 未経験OKの求人が豊富: 紹介する求人の多くが「未経験者歓迎」であり、人柄やポテンシャルを重視する企業の求人を多数保有しています。キャリアチェンジを目指す第二新卒には最適な環境です。

- マンツーマンのカウンセリング: 経験豊富なアドバイザーが、マンツーマンでカウンセリングを行い、適性に合った仕事を提案してくれます。面接対策も企業ごとに行うため、選考通過率が高いのが特徴です。

- 実際に取材した企業のみを紹介: アドバイザーが実際に足を運んで取材した企業の求人のみを紹介しているため、職場の雰囲気や仕事内容についてリアルな情報を得ることができます。

- こんな人におすすめ:

- 社会人経験が短い、または正社員経験がない方

- 未経験の業界・職種に挑戦したい方

- 学歴や経歴にコンプレックスを感じている方

参照:レバレジーズ株式会社 ハタラクティブ公式サイト

これらのサービスは、それぞれに強みや特徴があります。複数のサービスに登録してみて、キャリアアドバイザーとの相性を見ながら、自分に合ったメインのサービスを決めるのも一つの有効な方法です。

まとめ:第二新卒の強みを活かして転職を成功させよう

この記事では、第二新卒の定義から、転職活動の具体的なステップ、成功のポイント、そしてよくある疑問に至るまで、網羅的に解説してきました。

第二新卒とは、一般的に「学校卒業後1~3年以内、年齢にして25歳前後まで」の若手社会人を指します。この立場は、新卒の「ポテンシャル」と中途の「社会人経験」を併せ持つ、転職市場において非常にユニークで有利なポジションです。

企業が第二新卒を採用する理由は、「若さと将来性」「基本的なビジネスマナー」「柔軟性と吸収力」「育成コストの低さ」にあります。この企業側の期待を理解することが、転職成功の第一歩です。

第二新卒として転職活動を行うことには、「未経験の業界・職種に挑戦しやすい」「ポテンシャルを評価されやすい」「社会人経験をアピールできる」といった大きなメリットがあります。一方で、「短期離職への懸念」「スキル不足」といったデメリットも存在しますが、これらはポジティブな退職理由や学習意欲を示すことで十分に克服可能です。

転職活動を成功させるためには、以下の6つのステップを着実に進めることが重要です。

- 自己分析とキャリアの棚卸し

- キャリアプランの明確化

- 企業研究と情報収集

- 応募書類の作成

- 面接対策の徹底

- 円満退社

そして、成功率をさらに高めるためには、「退職理由をポジティブに伝える」「その企業でなければならない理由を明確にする」「自分の強みと企業の求める人物像を合致させる」「転職エージェントを有効活用する」といったポイントを強く意識しましょう。

第二新卒での転職は、決して逃げではありません。自身のキャリアを主体的に見つめ直し、より自分らしく輝ける場所へとステップアップするための、前向きで戦略的な選択です。

この記事で得た知識を武器に、あなたの中に眠る強みとポテンシャルを最大限に引き出し、自信を持って次の一歩を踏み出してください。あなたのキャリアがより良い方向へ進むことを心から応援しています。