採用市場の競争が激化し、企業が優秀な人材を確保することがますます困難になる現代。従来の求人広告や人材紹介サービスだけに頼る採用活動には限界が見え始めています。このような状況下で、新たな採用チャネルとして大きな注目を集めているのが「リファラル採用」です。

本記事では、リファラル採用の基本的な知識から、注目される背景、具体的なメリット・デメリット、そして導入を成功させるための具体的な手順やポイントまで、網羅的に解説します。自社の採用活動を次のステージに進めたいと考えている人事担当者や経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

リファラル採用とは

リファラル採用とは、自社の従業員に、その友人や知人など、企業が求める人材に合致する可能性のある人物を紹介してもらい、選考を行う採用手法のことです。「リファラル(referral)」は「推薦」「紹介」を意味する英語で、日本では「社員紹介採用」とも呼ばれます。

この手法の最大の特徴は、広告やエージェントといった外部のチャネルを介さず、「社員」という最も信頼性の高い内部のチャネルを活用する点にあります。社員は、自社の企業文化、事業内容、働きがい、そして時には課題点まで、深く理解しています。その社員が「この会社なら、あの友人(知人)が活躍できるはずだ」「この会社を友人(知人)に自信をもって勧められる」という判断のもとで紹介を行うため、企業と候補者の間に生じがちな認識のズレ(ミスマッチ)が起こりにくいという大きな利点があります。

多くの人が「リファラル採用」と聞いて思い浮かべるのが、「縁故採用(コネ採用)」かもしれません。しかし、この二つは根本的に異なります。縁故採用は、血縁や地縁といった個人的な関係性を重視し、採用基準が曖昧であったり、特定の人物を合格させることを前提としたりする場合が多く、公平性に欠けるという批判的なイメージを持たれがちです。

一方で、リファラル採用は、あくまで応募の「きっかけ」が社員紹介であるだけで、その後の選考プロセスは他の応募者と同様に、企業が定めた採用基準に基づいて公平・公正に行われます。紹介されたからといって無条件で採用されるわけではなく、スキルや経験、カルチャーフィットなどを総合的に判断した上で合否が決定されます。この「選考プロセスの公平性」が、縁故採用との決定的な違いです。

| 項目 | リファラル採用 | 縁故採用(コネ採用) |

|---|---|---|

| 目的 | 企業の成長に必要な優秀な人材の確保 | 特定の人物の採用、関係性の維持 |

| 選考基準 | 企業の採用基準に基づき、全応募者共通 | 曖昧、または紹介者との関係性を優先 |

| 公平性 | 高い(選考プロセスは他の応募者と同様) | 低い(特別扱いされる傾向がある) |

| 合否 | スキルやカルチャーフィットを総合的に判断 | 採用が前提となっている場合がある |

| 重視するもの | 候補者の能力と企業文化への適合性 | 紹介者との人間関係や血縁・地縁 |

リファラル採用は、特に以下のような状況でその効果を最大限に発揮します。

- スタートアップ・ベンチャー企業: 知名度が低く、求人広告だけでは魅力が伝わりにくい場合でも、社員の熱意ある言葉を通じて、企業のビジョンやカルチャーを候補者に直接届けられます。

- 専門職・ニッチな職種の採用: 転職市場に出てきにくい高度な専門性を持つ人材に対して、同じ分野で働く社員からのアプローチが有効なきっかけとなります。

- 企業文化へのフィットを重視する企業: スキルだけでなく、価値観や働き方のマッチングを重要視する場合、社員というフィルターを通すことで、カルチャーフィットの高い候補者と出会いやすくなります。

このように、リファラル採用は単なる採用手法の一つというだけでなく、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を測るバロメーターにもなり得ます。社員が自ら「この会社は素晴らしい」と友人や知人に紹介してくれる状態は、その企業が従業員にとって魅力的であることの証左と言えるでしょう。「信頼」を基盤としたこの採用手法は、企業の持続的な成長を支える強力なエンジンとなる可能性を秘めているのです。

リファラル採用が注目される背景

なぜ今、多くの企業がリファラル採用に注目し、導入を進めているのでしょうか。その背景には、現代の日本が直面する労働市場の構造的な変化や、働き手の価値観の変化が大きく影響しています。ここでは、リファラル採用が重要視される3つの主要な背景について掘り下げていきます。

採用市場の激化

リファラル採用が注目される最も大きな背景は、深刻な人手不足による採用市場の激化です。日本の生産年齢人口(15歳~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。参照:総務省統計局 人口推計

この人口構造の変化は、労働市場に直接的な影響を及ぼしています。厚生労働省が発表する有効求人倍率(求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標)は、近年、多くの職種で1倍を大きく超える水準で推移しており、企業が求める人材に対して、求職者の数が圧倒的に少ない「売り手市場」が常態化しています。

このような状況では、企業が求人広告を出して応募を待つ「待ち」の採用スタイルだけでは、優秀な人材を獲得することは極めて困難です。数多ある求人情報の中に自社の求人が埋もれてしまったり、ようやく来た応募が求める人物像と異なっていたり、あるいは内定を出しても他の企業に奪われてしまったりといったケースが頻発します。

そこで、企業側から主体的に候補者を探し出し、アプローチする「攻め」の採用手法、すなわち「ダイレクトリクルーティング」の重要性が高まっています。リファラル採用は、このダイレクトリクルーティングの一形態と捉えることができます。しかも、そのアプローチを担うのが、外部のヘッドハンターではなく、自社の事業や文化を最も深く理解している「社員」であるという点が、他の手法にはない大きな強みです。採用市場が厳しさを増すほど、企業はより確実で、質の高い出会いを求めます。その答えの一つとして、社員の信頼できるネットワークを活用するリファラル採用に白羽の矢が立っているのです。

雇用の流動化と転職へのハードル低下

かつての日本企業を支えてきた終身雇用や年功序列といった雇用慣行は、もはや当たり前のものではなくなりました。グローバルな競争の激化やテクノロジーの急速な進化に対応するため、企業は常に組織の新陳代謝を求められ、働く個人もまた、一つの会社に留まるのではなく、自らのキャリアを主体的に形成していく時代へと変化しています。

このような雇用の流動化は、転職をキャリアアップのためのポジティブな選択肢として社会に定着させました。「転職=ネガティブなもの」という価値観は薄れ、より良い労働条件、やりがいのある仕事、自己成長の機会を求めて、積極的に職場を移ることは一般的になっています。

この変化を後押ししているのが、SNSや口コミサイトの普及です。LinkedIn、FacebookといったビジネスSNSや、企業の評判を共有するプラットフォームを通じて、個人はかつてないほど簡単に企業の内部情報にアクセスできるようになりました。実際にその企業で働く社員の「生の声」を見聞きすることで、候補者は求人票だけでは分からない社風や働きがい、あるいはネガティブな側面まで、リアルな情報を得られます。

こうした情報の透明化は、転職の意思決定における不確実性を下げ、行動へのハードルを大きく引き下げました。リファラル採用は、このトレンドと非常に親和性が高い手法です。候補者は、信頼できる友人・知人というフィルターを通して、企業のリアルな情報を得ることができます。これは、ネット上の不確かな口コミよりも遥かに信頼性が高く、入社後のギャップを最小限に抑える効果が期待できます。企業と個人の関係性が変化し、情報がオープンになった現代において、信頼できる個人を介したコミュニケーションは、採用活動において極めて重要な価値を持つようになっているのです。

採用手法の多様化

採用市場の激化と雇用の流動化という大きな流れの中で、企業の採用手法そのものも大きく多様化しています。従来の求人媒体や人材紹介エージェントに加え、近年では様々な新しい手法が生まれています。

| 採用手法の例 | 概要 |

|---|---|

| ダイレクトリクルーティング | 企業が自らデータベースやSNSで候補者を探し、直接スカウトを送る手法。 |

| SNSリクルーティング | X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどを活用し、企業の魅力を発信したり、候補者と直接コミュニケーションを取ったりする手法。 |

| 採用オウンドメディア | 自社でブログやウェブマガジンを運営し、事業内容、企業文化、社員インタビューなどを発信することでファンを増やし、応募につなげる手法。 |

| アルムナイ採用 | 自社の退職者を「アルムナイ(卒業生)」としてネットワーク化し、再雇用する手法。 |

| ミートアップ・イベント採用 | 技術勉強会や交流イベントを開催し、自社に興味を持つ潜在的な候補者と接点を持つ手法。 |

このように採用チャネルが多岐にわたる中で、企業は自社の状況や採用したい職種に合わせて、これらの手法を戦略的に組み合わせる「採用ポートフォリオ」の構築を求められています。

そのポートフォリオの中で、リファラル採用は「社員」という最も信頼できるチャネルを活用した、極めて効果的なダイレクトリクルーティングの一形態として位置づけられます。他の手法が「コスト」や「工数」といった課題を抱える中で、リファラル採用は比較的低コストで運用でき、かつ質の高いマッチングが期待できるという点で、非常に優れたバランスを持っています。

例えば、ダイレクトリクルーtingは効果的ですが、スカウト文面の作成や候補者とのやり取りに多大な工数がかかります。採用オウンドメディアは、成果が出るまでに長期的な運用とコンテンツ制作の労力が必要です。その点、リファラル採用は、全社員の協力が得られれば、採用担当者の工数を抑えつつ、広範なネットワークにアプローチできます。

このように、多様化する採用手法の中で、コスト効率、マッチングの質、そしてエンゲージメント向上という複数のメリットを併せ持つリファラル採用は、現代の採用戦略において欠かすことのできない重要なピースとして、その存在感を増しているのです。

リファラル採用のメリット

リファラル採用を導入することは、企業に多くの恩恵をもたらします。単に採用コストが下がるという直接的な効果だけでなく、組織の質を高め、従業員のエンゲージゲージメントを向上させるなど、間接的かつ長期的なメリットも期待できます。ここでは、リファラル採用がもたらす4つの主要なメリットについて詳しく解説します。

採用コストを削減できる

リファラル採用を導入する最も直接的で分かりやすいメリットは、採用コストの大幅な削減です。従来の採用手法、特に人材紹介サービスや大手求人広告サイトの利用には、多額の費用がかかります。

一般的に、人材紹介サービスを利用した場合、採用が決定した候補者の理論年収の30%~35%程度を成功報酬として支払う必要があります。例えば、年収600万円の人材を採用した場合、180万円~210万円ものコストが発生します。大手求人広告サイトへの掲載も、プランによっては数十万円から数百万円の費用がかかることが珍しくありません。

これに対して、リファラル採用の主なコストは、紹介してくれた社員へ支払うインセンティブ(報酬)です。このインセンティブの金額は企業が自由に設定できますが、一般的には数万円から数十万円程度が相場です。仮に30万円のインセンティブを設定したとしても、先ほどの人材紹介の例と比較すれば、コストを150万円以上も削減できる計算になります。

| 採用手法 | 年収600万円の人材を採用した場合のコスト(例) |

|---|---|

| 人材紹介サービス(成功報酬35%) | 約210万円 |

| 求人広告(中~大規模プラン) | 50万円~200万円 |

| リファラル採用(インセンティブ30万円) | 30万円 |

もちろん、リファラル採用制度を運用するためのツール導入費や、社内への周知・活性化のための工数といった間接的なコストは発生しますが、それを考慮しても、外部サービスに支払う手数料と比較すれば、採用一人当たりの単価(CPA: Cost Per Acquisition)を劇的に引き下げられる可能性が高いのです。

そして、削減できた採用コストは、他の重要な領域へ再投資できます。 例えば、社員へのインセンティブを手厚くして紹介のモチベーションを高めたり、採用した人材のオンボーディング(受け入れ・定着支援)プログラムや研修を充実させたり、あるいは事業そのものに投資したりと、企業の成長を加速させるための戦略的な資金として活用できるのです。このコスト削減効果は、リファラル採用が企業経営に与える大きなインパクトの一つと言えるでしょう。

採用のミスマッチが起こりにくく定着率が向上する

「採用した人材が、入社後すぐに辞めてしまった」という早期離職は、多くの企業が抱える深刻な課題です。早期離職は、採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、現場の士気低下や、再採用にかかる多大な労力など、組織に大きなダメージを与えます。この採用のミスマッチを防ぎ、社員の定着率を向上させる上で、リファラル採用は極めて有効な手法です。

ミスマッチが起こる主な原因は、企業と候補者の間にある「情報の非対称性」です。候補者は、面接や求人票といった限られた情報から企業を判断するしかなく、企業のリアルな姿を正確に把握することは困難です。一方で、企業側も、短い面接時間で候補者の本質を見抜くことは容易ではありません。

リファラル採用は、この情報の非対称性を解消する上で大きな役割を果たします。

まず、紹介者である社員は、自社の良い面(事業の魅力、働きがい、良好な人間関係など)だけでなく、時には厳しい面や課題(繁忙期の忙しさ、改善途上の制度など)も含めて、リアルな実情を深く理解しています。その上で、「この会社の文化なら、あの友人ならきっと馴染めるだろう」「この仕事の面白さは、あの知人なら共感してくれるはずだ」という、血の通ったマッチング判断を行います。

一方で、候補者側も、信頼できる友人・知人から、企業の公式発表では得られない率直な情報を聞くことができます。「実際の残業時間はどれくらい?」「上司はどんな人?」「社内の雰囲気は?」といった、面接では聞きにくいような質問も気軽にできるため、入社前に抱く期待と、入社後の現実とのギャップを最小限に抑えられます。

このように、リファラル採用は、紹介者という信頼できる第三者を介することで、企業と候補者双方の相互理解を深め、心理的な安心感に基づいた意思決定を促します。 結果として、入社後のカルチャーショックや人間関係の悩みが減り、スムーズに組織に溶け込み、長期的に活躍してくれる可能性が高まります。社員の定着率が向上すれば、組織の安定性が増し、知識やノウハウが蓄積され、チームワークも強化されます。これは、企業の持続的な成長を支える上で、計り知れない価値を持つメリットです。

転職を考えていない潜在層へアプローチできる

採用市場には、大きく分けて二つの層の人材が存在します。一つは、積極的に転職活動を行い、求人サイトに登録したり、エージェントと面談したりしている「転職顕在層」。もう一つは、現職に大きな不満はないものの、「もっと良い機会があれば転職を検討してもよい」と考えている「転職潜在層」です。

一般的に、優秀で現職で高いパフォーマンスを発揮している人材ほど、後者の「転職潜在層」であることが多いと言われています。彼らはわざわざ自分から動かなくても、社内で重要な役割を担っていたり、良い待遇を得ていたりするため、転職市場に出てくることは稀です。従来の求人広告や人材紹介といった手法では、この価値ある潜在層にアプローチすることは非常に困難です。

ここで、リファラル採用がその真価を発揮します。リファラル採用は、社員一人ひとりの個人的なネットワークを通じて、転職市場の外にいる潜在層に直接リーチできる、数少ない有効な手段なのです。

例えば、ある企業のエンジニアが、社外の勉強会で知り合った優秀なエンジニアに対して、「うちの会社、今こういう面白いプロジェクトをやっていて、君のスキルが活かせると思うんだけど、一度話を聞いてみない?」と声をかける。この時点では、相手は全く転職を考えていなかったかもしれません。しかし、信頼する知人からの具体的な情報提供や魅力的な誘いは、興味を引くきっかけとして非常に強力です。

これは、企業からのスカウトメールやエージェントからの連絡とは、受け手の心理的なインパクトが全く異なります。企業からのアプローチには警戒心を抱く人でも、友人からのカジュアルな誘いであれば、話を聞いてみようという気持ちになりやすいのです。

このように、リファラル採用は、企業と潜在層の間を「信頼」で繋ぐ架け橋となります。他社がアプローチできていない優秀な人材に先んじて接触できる可能性を秘めており、採用競争において大きなアドバンテージとなり得ます。これは、特に専門性が高い職種や、獲得競争が激しい分野の人材を採用する際に、決定的な差を生む要因となるでしょう。

従業員のエンゲージメント向上につながる

リファラル採用のメリットは、採用活動そのものに留まりません。実は、リファラル採用は、既存の従業員のエンゲージメント(会社への愛着、仕事への熱意、貢献意欲)を向上させるという、強力な副次的効果を持っています。

社員が友人や知人を自社に紹介するという行為は、「なぜこの会社を勧めるのか」「この会社のどこに魅力があるのか」を自問自答するプロセスでもあります。事業内容、ビジョン、企業文化、働く仲間、福利厚生など、自社のポジティブな側面を改めて言語化し、相手に伝えることで、社員自身が自社の価値を再認識するのです。これは、自分が所属する組織に対する誇りや肯定感を高める、絶好の機会となります。

また、自分が紹介したという「当事者意識」は、会社への帰属意識を強めます。「自分が会社をより良くしていく一員である」という感覚は、日々の業務に対するモチベーションにも良い影響を与えるでしょう。

さらに、紹介した友人が無事に入社し、一緒に働くことになれば、職場に信頼できる仲間が増えることになります。これは、コミュニケーションの円滑化、チームワークの向上、そして何よりも日々の業務の楽しさや働きがいに直結します。公私ともに分かり合える仲間がいる環境は、離職率の低下にも大きく貢献します。

このように、リファラル採用のプロセス全体が、社員と会社との結びつきを強める働きをします。企業側から見れば、リファラル採用は、採用活動であると同時に、コストをかけずに実施できる極めて効果的なインナーブランディング(社内に向けた企業ブランド価値の向上活動)施策と捉えることができるのです。社員が自社の「伝道師」となる文化が育てば、それは一過性の採用成功に終わらず、組織全体の活力を生み出す好循環の始まりとなるでしょう。

リファラル採用のデメリット

リファラル採用は多くのメリットを持つ一方で、その導入と運用にあたっては注意すべきデメリットや潜在的なリスクも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが、制度を成功させる上で不可欠です。ここでは、リファラル採用が抱える3つの主要なデメリットについて解説します。

不採用時に人間関係のトラブルへ発展する可能性がある

リファラル採用における最大のリスクは、紹介した候補者が不採用となった場合に、紹介者と候補者、あるいは紹介者と会社の間の人間関係に悪影響が及ぶ可能性があることです。

友人や知人を紹介するという行為には、紹介者の「推薦」という思いが込められています。そのため、候補者が不採用になると、紹介者は「自分の顔に泥を塗られた」と感じたり、候補者に対して「申し訳ない」という気まずい思いを抱いたりすることがあります。一方で、候補者側も「友人の紹介だったから期待していたのに」と落胆し、紹介者との関係がぎくしゃくしてしまうケースも考えられます。

特に、不採用の理由が曖昧だったり、選考プロセスが不透明だったりすると、不信感は増大します。「紹介だから大丈夫だと思ったのに、なぜ落ちたのか説明してほしい」と紹介者が人事に詰め寄る、あるいは紹介者と候補者の間で「会社がちゃんと見てくれなかったのではないか」といった憶測が飛び交うなど、社内外にネガティブな影響が広がる恐れがあります。

このようなトラブルを避けるためには、制度設計の段階で細心の注意を払う必要があります。

第一に、「紹介=採用ではない」という大原則を、制度開始時に全社員および候補者に明確に伝え、共通認識として持つことが重要です。リファラル採用はあくまで応募のきっかけの一つであり、選考は他の応募者と同様に公平な基準で行われることを、繰り返しアナウンスする必要があります。

第二に、選考プロセスとコミュニケーションのルールを厳格に定めておくことです。特に、不採用の決定や候補者への通知は、必ず人事部門が責任を持って行い、紹介者にはその役割を一切負わせないことが鉄則です。紹介者には、選考の最終結果のみを伝え、不採用理由の詳細な説明を求めるような事態は避けるべきです。候補者への不採用通知も、定型文で済ませるのではなく、応募してくれたことへの感謝を伝え、丁寧な対応を心がけることが、企業のブランドイメージを守る上で重要になります。

これらの対策を怠ると、一度の不採用が原因で社員の会社への信頼が損なわれ、リファラル採用制度そのものが機能しなくなるという最悪の事態も起こり得ます。人間関係というデリケートな要素が絡むからこそ、丁寧で透明性の高い運用が強く求められるのです。

採用候補者の質や数が社員に依存する

リファラル採用は、社員の個人的なネットワークに依存する採用手法です。そのため、集まってくる候補者の質や量が、社員の持つ人脈や、制度への協力度に大きく左右されるという不安定さを内包しています。

例えば、特定の分野で広い人脈を持つ社員がいれば多くの紹介が期待できますが、その社員が退職してしまえば、紹介が途絶えてしまうかもしれません。また、全社員がリファラル採用に協力的とは限りません。「業務が忙しくて紹介活動まで手が回らない」「友人に声をかけるのが気まずい」「インセンティブに魅力を感じない」といった理由で、一部の社員しか協力してくれないという状況も十分に考えられます。

その結果、採用計画に対して紹介数が全く足りなかったり、逆に特定の部署からばかり紹介が集まって他の部署の採用が進まなかったり、といった偏りが生じる可能性があります。安定的に一定数の母集団を形成するという点では、大規模な求人広告や複数の人材紹介エージェントを活用する方が確実性は高いと言えるでしょう。

このデメリットに対処するためには、まず、リファラル採用を唯一絶対の採用手法と位置づけるのではなく、他の採用手法と組み合わせた「採用ポートフォリオ」の一部として捉えることが重要です。リファラル採用で母集団を補いつつ、求人広告やダイレクトリクルーティングなども並行して実施することで、採用活動全体のリスクを分散させることができます。

さらに、社員の協力度を高めるための工夫も不可欠です。制度の目的やメリットを丁寧に伝え続ける、紹介のプロセスをできるだけ簡略化する、成功事例を共有してモチベーションを高める、といった地道な働きかけが、紹介数を安定させる上で効果を発揮します。社員の協力は「当たり前」ではなく、企業側が能動的に働きかけて引き出すものであるという認識が求められます。

採用人材が偏る(同質化する)可能性がある

「類は友を呼ぶ」という言葉があるように、人は自分と似た価値観、経歴、スキルセットを持つ人と繋がりやすい傾向があります。リファラル採用は、この人間関係のネットワークを利用するため、結果として似たようなタイプの人材ばかりが集まり、組織の多様性(ダイバーシティ)が損なわれるリスクを孕んでいます。

例えば、特定の大学の出身者が多い部署では、その社員が後輩を紹介することで、さらに同じ大学の出身者が増えていくかもしれません。また、特定の技術スタックを持つエンジニアが、同じ技術を好む友人ばかりを紹介すれば、技術的な多様性が失われる可能性もあります。

組織が同質化すると、一見、コミュニケーションが円滑になり、意思決定が速くなるように見えるかもしれません。しかし、長期的には多くの弊害を生み出します。新しいアイデアや異なる視点が生まれにくくなり、イノベーションが停滞する。環境の変化や未知の課題に対する対応力が低下する。そして、組織内に「内輪の論理」が生まれ、外部からの意見を受け入れにくい、閉鎖的なカルチャーが形成されてしまう危険性もあります。

この「同質化」のリスクを回避するためには、戦略的なアプローチが必要です。まず、導入手順の第一歩である「採用したい人物像の明確化」において、スキルや経験だけでなく、組織に新しい風を吹き込んでくれるような多様なバックグラウンドや価値観を意識的に定義することが重要です。

そして、その定義した人物像を全社に共有し、「今回は、私たちのチームにはいない、こういう視点を持った人を探しています」といった具体的なメッセージを発信することで、社員の紹介の視野を広げることができます。特定の部署や属性の社員だけでなく、様々なバックグラウンドを持つ社員にバランスよく協力を依頼することも有効な対策です。

リファラル採用は、正しく運用すれば多様な人材と出会うきっかけにもなります。しかし、無計画に進めると、意図せず組織の均質化を招いてしまう諸刃の剣でもあるのです。常に組織全体の多様性を意識し、採用活動をコントロールしていく視点が不可欠と言えるでしょう。

リファラル採用を導入する5つの手順

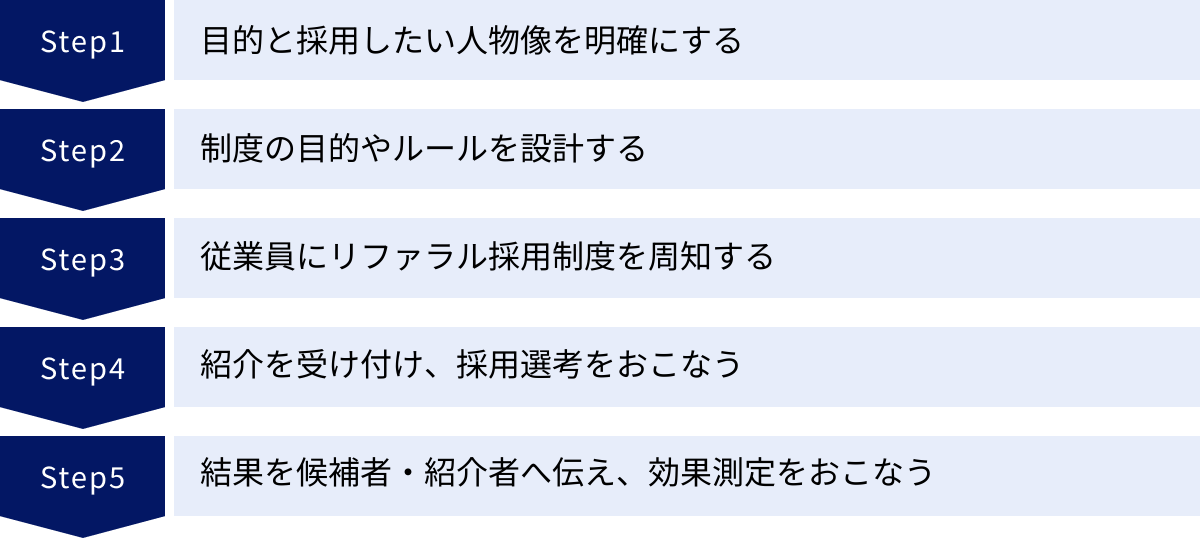

リファラル採用を成功させるためには、思いつきで始めるのではなく、戦略的かつ計画的に導入プロセスを進めることが重要です。ここでは、リファラル採用制度をゼロから構築し、運用に乗せるための具体的な5つの手順を解説します。

① 目的と採用したい人物像を明確にする

すべての始まりは、このステップにあります。なぜリファラル採用を導入するのか、そして、誰を採用したいのか。この二つが曖昧なままでは、制度は迷走し、期待した成果を得ることはできません。

まず、「目的の明確化」です。自社が今、採用において抱えている最も大きな課題は何でしょうか。

- 「採用コストが高騰し、経営を圧迫している」→ コスト削減が主目的

- 「早期離職者が多く、組織が安定しない」→ 定着率の向上が主目的

- 「専門職の採用に苦戦している」→ 転職潜在層へのアプローチが主目的

- 「社員の会社への帰属意識が低い」→ エンゲージメント向上が主目的

このように、目的を具体的に設定することで、今後の制度設計(インセンティブの額、周知の方法など)の方向性が定まります。例えば、コスト削減が最優先であればインセンティブは抑えめに、潜在層アプローチが目的であれば、難易度の高い職種に対して高額なインセンティブを設定する、といった判断が可能になります。

次に、「採用したい人物像(ペルソナ)の明確化」です。「誰か良い人いない?」という漠然とした依頼では、社員は何を基準に友人を探せばよいか分からず、行動に移すことができません。以下のような項目を具体的に言語化し、誰が見ても同じ人物像を思い浮かべられるレベルまで落とし込みます。

- 部署・ポジション: どのチームで、どのような役割を担うのか。

- 必須スキル・経験 (Must): これがなければ選考対象とならない絶対条件。

- 歓迎スキル・経験 (Want): あればさらに評価が高まる条件。

- 価値観・カルチャーフィット: 自社のビジョンや行動指針に共感できるか。どのような働き方を好むか。(例:「チームで協力して成果を出すことを好む」「自律的に課題を見つけて行動できる」など)

- 人物像: 年齢や性別ではなく、その人の志向性や性格。(例:「学習意欲が高い」「変化を楽しめる」など)

この「目的」と「ペルソナ」は、リファラル採用制度全体の羅針盤であり、以降の全てのプロセスの判断基準となります。 時間をかけてでも、経営層や現場のマネージャーを巻き込み、徹底的に議論して明確にすることが、成功への第一歩です。

② 制度の目的やルールを設計する

目的とペルソナが固まったら、次はその実現を支える具体的な制度の骨格とルールを設計します。ここで設計した内容が、社員が安心して協力でき、トラブルを未然に防ぐための基盤となります。設計すべき主要な項目は以下の通りです。

| 設計項目 | 具体的な内容とポイント |

|---|---|

| 紹介フロー | 誰が、誰に、どのように紹介するのかを定義します。受付窓口(人事、専用フォームなど)を一本化し、プロセスを簡潔にすることが重要です。 |

| 選考プロセス | 紹介後の書類選考、面接回数、担当者などを明確にします。他の応募経路と公平性を保つことを明記し、透明性を確保します。 |

| インセンティブ(報酬) | 報酬の金額、種類(金銭、非金銭)、対象者(正社員のみ、など)を決定します。職種や役職による難易度に応じて傾斜をつけることも有効です。 |

| 支払条件 | いつ、どのタイミングでインセンティブを支払うかを定めます。一般的には、早期離職リスクを考慮し「採用決定時」ではなく「試用期間終了後」や「入社3ヶ月後」などに設定します。 |

| コミュニケーションルール | 選考中の進捗共有を誰が(人事が)、どのくらいの頻度で(週に1回など)、誰に(紹介者と候補者に)行うかを決めます。 |

| 不採用時の対応 | 不採用の通知は人事が責任を持って行うこと、紹介者には合否の結果のみを伝えることなど、人間関係トラブルを避けるためのルールを厳格に定めます。 |

| 禁止事項 | 紹介者が選考内容に口出しすることや、候補者に対して過度な入社を強要することなどを禁止事項として明記します。 |

| 適用範囲 | 制度の対象となる従業員の範囲(例:正社員のみ、契約社員も含むなど)や、紹介対象者の範囲(例:退職後1年以内の元社員は対象外など)を定めます。 |

これらのルールをまとめた「リファラル採用ガイドライン」を作成し、いつでも社員が参照できるようにしておくことを強く推奨します。特に、公平性と透明性を担保するためのルールは、曖昧な表現を避け、誰が読んでも誤解の余地がないように記述することが、後のトラブル防止に繋がります。

③ 従業員にリファラル採用制度を周知する

どんなに素晴らしい制度を設計しても、社員に知られていなければ、そしてその目的や意義が理解されなければ、絵に描いた餅に終わってしまいます。この周知のステップは、制度の成否を分ける非常に重要なプロセスです。

周知の方法は、一度きりのメールや社内報での告知で終わらせるのではなく、多角的かつ継続的に行う必要があります。

- 全社説明会の開催: 経営層や人事責任者が自らの言葉で、制度導入の背景、目的、そして社員への期待を熱意をもって語ることが最も効果的です。質疑応答の時間を設け、社員の疑問や不安をその場で解消します。

- 部署ごとの説明: マネージャーから各チームメンバーへ、より具体的な募集ポジションや求める人物像について説明してもらうことで、当事者意識を高めます。

- 社内ツールでの継続的な発信: 社内イントラネット、ビジネスチャットツール(Slack, Teamsなど)、社内報などを活用し、定期的に制度のリマインドや、現在募集中のポジション情報、求める人物像を発信し続けます。

- 分かりやすい資料の提供: 前ステップで作成した「リファラル採用ガイドライン」や、紹介時に使えるメッセージテンプレート、SNSでシェアしやすい求人情報ページなど、社員が「これならできそう」と思えるツールを用意します。

ここでのポイントは、単なる制度説明に終わらせず、「会社をより良くするための、全社で取り組む一大プロジェクト」としての機運を醸成することです。「皆さんの力が不可欠です」「一緒に素晴らしい仲間を見つけましょう」といった、共感を呼ぶメッセージを発信し、社員の協力的なマインドを引き出すことが成功の鍵となります。

④ 紹介を受け付け、採用選考をおこなう

制度が周知され、社員からの紹介が集まり始めたら、いよいよ選考プロセスがスタートします。この段階では、効率的かつ丁寧なオペレーションが求められます。

まず、紹介の受付窓口は一本化しましょう。複数の窓口があると情報が錯綜し、対応漏れや遅延の原因となります。人事部門内に専任担当者を置くか、Googleフォームや専用のリファラル採用ツールなどを活用して、誰がいつ紹介したか、候補者の情報などを一元管理できる仕組みを整えるのが理想です。

紹介を受け付けたら、速やかに紹介者の社員に「ご紹介ありがとうございます。責任をもって対応します」と一報を入れ、感謝の意を伝えます。このスピーディーな初動が、紹介者の安心感に繋がります。

そして、最も重要なのが選考プロセスにおける公平性の維持です。「社員の紹介だから」という理由で、書類選考を省略したり、面接基準を甘くしたりすることは絶対に避けるべきです。このような特別扱いは、他の応募者に対して不公平であるだけでなく、既存社員の不満を招き、結果的に入社後のミスマッチを引き起こす原因にもなります。リファラル採用であっても、定められた採用基準に基づき、他の応募者と全く同じプロセスで、厳格に選考を行うことを徹底してください。

選考期間中は、候補者と紹介者の両方に対して、こまめな進捗報告を忘れてはいけません。「現在、一次面接の日程を調整中です」「来週、最終面接を予定しています」といった簡単な報告があるだけで、両者の不安は大きく軽減されます。「紹介したきり、どうなったか分からない」という状態は、紹介者のモチベーションを著しく低下させる最大の要因です。

⑤ 結果を候補者・紹介者へ伝え、効果測定をおこなう

選考が終了したら、合否に関わらず、迅速かつ丁寧に関係者へ結果を連絡します。

- 採用(合格)の場合: 候補者本人に内定通知を行うと同時に、紹介者にも速やかに連絡し、改めて感謝を伝えます。「〇〇さんのおかげで、素晴らしい方と出会うことができました。本当にありがとうございます」という一言が、次の紹介への意欲に繋がります。

- 不採用(不合格)の場合: この対応が最も重要です。まず候補者本人に、応募への感謝を述べた上で、丁寧な言葉で結果を伝えます。その後、紹介者には「今回は残念ながらご縁がありませんでしたが、ご紹介いただいたこと、心より感謝しています」と伝えます。不採用の具体的な理由を紹介者に詳細に説明する必要はありませんし、するべきでもありません。あくまで「会社の総合的な判断」として伝えるに留めます。

制度の運用が始まったら、それで終わりではありません。データに基づいて制度の効果を測定し、継続的に改善していく(PDCAサイクルを回す)ことが、制度を形骸化させず、組織に定着させるために不可欠です。

以下の様なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的にデータを収集・分析しましょう。

- 紹介数: どの部署から、どのくらいの紹介があったか。

- 応募率: 紹介された人のうち、何人が実際に応募したか。

- 選考通過率・採用決定率: 各選考段階での通過率。

- 採用単価(CPA): リファラル採用で一人採用するのにかかったコスト。

- 定着率: リファラル経由で入社した社員の1年後、3年後の定着率。

これらのデータを分析することで、「紹介は多いが応募に繋がらないのは、周知方法に問題があるのかもしれない」「特定の部署からの紹介が少ないのは、マネージャーの協力が得られていないからではないか」といった課題が見えてきます。その課題に対して、ルールの見直し、周知方法の変更、インセンティブの再設計といった改善策を講じ、次のサイクルに活かしていく。この地道な努力こそが、リファラル採用を真に成功へと導くのです。

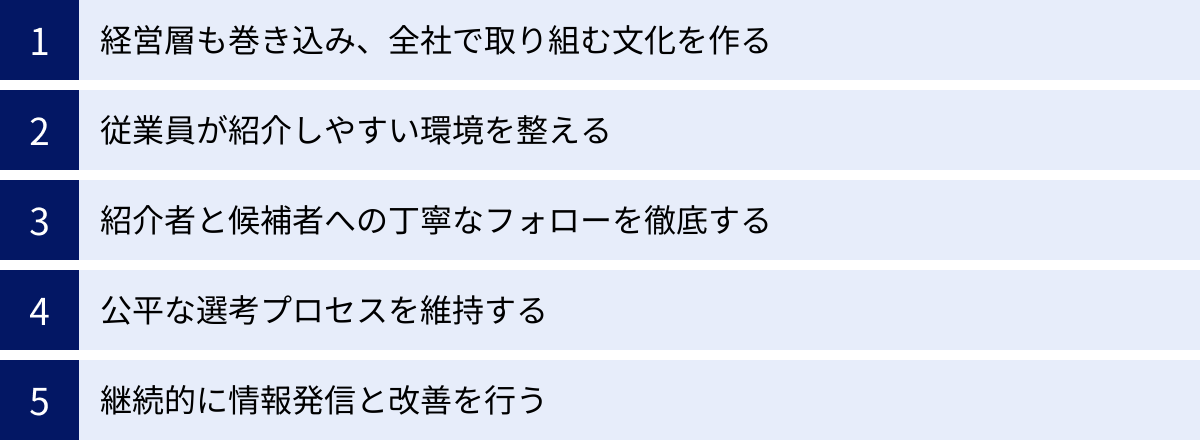

リファラル採用を成功させるためのポイント

制度を導入する手順を踏むだけでなく、その運用を成功に導き、持続可能なものにするためには、いくつかの重要な「コツ」が存在します。ここでは、リファラル採用の効果を最大化し、文化として根付かせるための5つのポイントを解説します。

経営層も巻き込み、全社で取り組む文化を作る

リファラル採用は、人事部門だけの仕事ではありません。「リファラル採用は全社で取り組むべき最重要プロジェクトの一つである」という空気を醸成することが、成功の絶対条件です。そして、その空気を作る上で最も強力な影響力を持つのが、経営層のコミットメントです。

社長や役員が、全社朝礼や経営会議の場で、自らの言葉でリファラル採用の重要性を語り、「皆の力を貸してほしい」と直接呼びかける。このトップからのメッセージは、どんな人事担当者の言葉よりも社員の心を動かします。経営層が本気であることを示すことで、社員は「これは会社にとって本当に大切なことなんだ」と認識し、協力への意識が高まります。

さらに言えば、「社員が友人を誘いたい」と思えるような、魅力的な会社、働きがいのある職場環境を創り上げることこそが、リファラル採用の最も本質的な成功要因です。ビジョンが明確で、事業に将来性があり、公正な評価制度があり、風通しの良い人間関係がある。そうした魅力的な組織文化があって初めて、社員は自信と誇りを持って自社を友人に推薦できます。

つまり、リファラル採用への取り組みは、自社の組織のあり方そのものを見つめ直し、改善していくきっかけにもなるのです。経営層が先頭に立って「良い会社づくり」を推進し、その結果としてリファラル採用が活性化する。この好循環を生み出すことが、究極の成功ポイントと言えるでしょう。

従業員が紹介しやすい環境を整える

社員が「友人に紹介しよう」と思っても、そのプロセスが複雑で面倒だったり、何をどう伝えれば良いか分からなかったりすると、行動へのハードルは一気に上がってしまいます。社員の「ちょっとした手間」を徹底的に取り除き、誰でも気軽に参加できる環境を整えることが非常に重要です。

- 具体的な情報提供: 「誰か良い人いない?」という漠然とした依頼はNGです。「今、マーケティング部では、Web広告運用の経験が3年以上あって、データ分析が得意な人を探しています。チームの雰囲気はこんな感じです」というように、募集背景、具体的な業務内容、求める人物像、チームのカルチャーなどを、社員が自分の言葉で語れるレベルまで具体的に、かつ魅力的に伝えます。

- 紹介ツールの用意:

- 紹介文テンプレート: LINEやメッセンジャーで友人に送る際の、カジュアルな紹介文のテンプレートをいくつか用意しておくと、社員はそれを少しアレンジするだけで済み、心理的な負担が減ります。

- SNSシェア用コンテンツ: 募集ポジションの魅力をまとめた画像や、社員インタビュー記事など、SNSでシェアしたくなるようなコンテンツを用意します。

- 専用フォーム・ツールの導入: 紹介の手続きをメールや口頭ではなく、入力項目が整理された専用のフォームや、リファラル採用支援ツールで行えるようにすると、紹介プロセスがスムーズになり、人事側の管理も格段に楽になります。

社員を「採用活動のパートナー」と捉え、彼らが活動しやすいように最大限のサポートを提供する。この「おもてなし」の精神が、紹介の数を増やし、制度の活性化に繋がります。

紹介者と候補者への丁寧なフォローを徹底する

リファラル採用は「信頼」で成り立っています。その信頼を維持・強化するために、紹介してくれた社員と、紹介された候補者の両方に対する、迅速かつ丁寧なコミュニケーションを徹底する必要があります。

紹介があったら、まずは24時間以内に紹介者に「〇〇様のご紹介、誠にありがとうございます。早速、候補者の〇〇様にご連絡いたします」と一報を入れましょう。この最初のレスポンスの速さが、紹介者に安心感と「大切にされている」という感覚を与えます。

選考プロセス中も、沈黙は禁物です。「現在、書類選考中です」「来週、一次面接の予定です」といった進捗状況を、最低でも週に一度は紹介者と候補者の両方に報告します。たとえ選考に時間がかかっている場合でも、「現在、配属先の役員とスケジュールを調整しており、来週中には面接日をご連絡できる見込みです」のように、状況を正直に伝えることが信頼関係を維持する上で重要です。

紹介者を「採用パートナー」として尊重し、候補者を「社員の大切な友人・知人」、すなわち「企業にとっての特別なお客様」として扱う姿勢が、リファラル採用の成功体験を生み出します。「紹介したのに、その後どうなったか全く連絡がない」という状態は、社員の善意を踏みにじり、二度と協力してくれなくなる最悪の事態を招きます。一人ひとりの紹介を大切にし、感謝と敬意をもって対応する。この地道な積み重ねが、次なる紹介へと繋がるのです。

公平な選考プロセスを維持する

「情」に流されず、リファラル採用であっても選考の公平性を厳格に維持することは、制度の信頼性を担保する上で絶対に譲れない一線です。

「〇〇部長の紹介だから、一次面接は免除しよう」「知人だから、少し基準を甘くして合格させよう」といった特別扱いは、一見、紹介者への配慮に見えるかもしれません。しかし、長期的には組織に深刻なダメージを与えます。

まず、他のルートから応募してきた候補者に対して不公平です。そして、その事実を知った既存社員は「真面目にやっているのが馬鹿らしくなる」「結局コネが大事なのか」と、会社に対して強い不信感や不公平感を抱くようになります。これは組織全体の士気を著しく低下させます。

さらに、本来の採用基準を満たさない人材が入社してしまった場合、入社後に本人が苦労するだけでなく、受け入れ部署の負担が増大し、チーム全体のパフォーマンスが低下するというミスマッチを引き起こします。

このリスクを避けるためにも、「リファラル採用はあくまで応募の『きっかけ』であり、選考のプロセスと基準は、すべての応募者に対して完全に同一である」という原則を定め、経営層から現場まで、全社で徹底的に共有しなくてはなりません。面接官にも、紹介者との関係性に惑わされず、客観的な事実に基づいて評価するよう、事前にトレーニングを行うことが有効です。毅然として公平性を貫く姿勢こそが、最終的にすべてのステークホルダーの信頼を守ることに繋がります。

継続的に情報発信と改善を行う

リファラル採用制度は、一度導入して周知すれば自動的に動き出すものではありません。人々の記憶から薄れ、形骸化していくのを防ぐために、粘り強く、継続的に情報発信と改善活動を行っていく必要があります。

- 定期的なリマインド: 月に一度の全社会議や週に一度のメールマガジンなどで、「リファラル採用、強化月間です!」「現在、このポジションの仲間を募集しています!」といったリマインドを繰り返し行います。

- 成功事例の共有: 「今月、リファラル採用で〇名の新しい仲間が増えました!紹介してくれた皆さん、ありがとうございます!」といったポジティブなニュースを共有します。個人名や部署名を公表する場合は本人の許可を得た上で、制度が実際に機能し、会社に貢献していることを可視化することで、他の社員のモチベーションを刺激します。

- フィードバックの収集: 社員に対して、「リファラル採用制度について、もっとこうだったら協力しやすい、といった意見はありませんか?」と定期的にアンケートやヒアリングを行います。「紹介プロセスが面倒」「どんな人を紹介すればいいか分かりにくい」といった現場の声を真摯に受け止め、制度やツールの改善に活かします。

大切なのは、この活動を「イベント」ではなく「ルーティン」にすることです。リファラル採用に関する情報が、常に社内のどこかで目や耳に入る状態を作り出す。そして、集まったデータや社員の声に基づいて、常により良い制度を目指して改善を続ける(PDCAサイクル)。この地道で継続的な努力こそが、リファラル採用を一過性のブームで終わらせず、企業の採用力を支える強力な「文化」へと昇華させるのです。

リファラル採用の報酬(インセンティブ)について

リファラル採用制度を設計する上で、多くの企業が頭を悩ませるのが、紹介してくれた社員への報酬(インセンティブ)です。報酬は、社員の協力意欲を高める重要な要素である一方、その設定を誤ると、かえって制度の質を低下させる可能性もあります。ここでは、報酬の相場観と、支払う際の注意点について解説します。

報酬(インセンティブ)の相場

リファラル採用の報酬額に法的な決まりはなく、企業が自由に設定できます。一般的には、採用の難易度やポジションの重要度に応じて金額が変動します。あくまで目安ですが、以下のような相場観が一般的です。

| 職種・役職のカテゴリ | 報酬相場(一例) | 概要 |

|---|---|---|

| 一般社員・スタッフ職 | 5万円 ~ 15万円 | 営業、事務、販売職など、比較的母集団形成がしやすい職種。 |

| 専門職 | 15万円 ~ 30万円 | マーケター、デザイナー、企画職など、一定の専門スキルが求められる職種。 |

| 管理職・ハイクラス人材 | 30万円 ~ 50万円 | マネージャー、事業責任者など、経営に近い重要なポジション。 |

| ITエンジニアなど採用難易度の高い職種 | 30万円 ~ 100万円以上 | 特に獲得競争が激しい分野。企業によっては100万円を超える報酬を設定するケースもあります。 |

重要なのは、この金額が人材紹介会社に支払う成功報酬(年収の30~35%)と比較して、企業側にも社員側にもメリットがある水準に設定することです。例えば、年収800万円のエンジニアを人材紹介で採用すれば240万円以上のコストがかかる場合、リファラル報酬を50万円に設定しても、企業は大幅なコスト削減ができますし、社員にとっては大きなモチベーションになります。

また、報酬は金銭に限る必要はありません。

- 非金銭的インセンティブ:

- 特別休暇: 「リフレッシュ休暇」などの名称で数日間の休暇を付与する。

- ギフト・商品券: 高級レストランの食事券、旅行券、オンラインストアのギフトカードなど。

- 社内表彰: 全社会議の場などで功績を称え、表彰する。名誉欲を満たす効果があります。

- 研修・学習機会の提供: 外部の高額な研修への参加権利や、資格取得費用の補助など、自己成長に繋がる報酬。

金銭的な報酬と非金銭的な報酬を組み合わせる(例:10万円+特別休暇2日)など、自社の文化や社員の志向に合わせて、魅力的でユニークなインセンティブ制度を設計することが、社員の参加意欲を高める上で効果的です。

報酬を支払う際の注意点

報酬制度を運用する際には、トラブルを未然に防ぎ、制度の目的がぶれないようにするためのいくつかの注意点があります。

- 支払いのタイミングを明確にする

最も重要な注意点です。報酬を支払うタイミングを、就業規則やリファラル採用のガイドラインに明確に規定しておく必要があります。一般的なのは、採用決定後すぐではなく、入社した社員が一定期間在籍したことを確認してから支払うというルールです。- 一般的な支払タイミング:

- 試用期間(通常3ヶ月~6ヶ月)の終了後

- 入社から6ヶ月が経過した時点

このルールを設けることで、紹介された社員が万が一すぐに退職してしまった場合のリスクをヘッジできます。紹介のためだけに安易に入社し、報酬が支払われたら退職する、といったモラルハザードを防ぐ意味でも重要です。

- 一般的な支払タイミング:

- 報酬額のバランスを考慮する

報酬額が高すぎると、社員の意識が「良い仲間を探す」ことから「報酬を得る」ことへとシフトしてしまう危険性があります。その結果、企業のカルチャーや求める人物像を深く考えずに、手当たり次第に知人を紹介する「質の低い紹介」が増加する可能性があります。

報酬はあくまでも、協力してくれた社員への「感謝のしるし」であり、制度の主目的ではないというバランス感覚が大切です。高すぎる報酬で射幸心を煽るのではなく、会社のビジョンへの共感や、仲間集めの楽しさといった内発的な動機付けを促すコミュニケーションとセットで考えるべきです。 - 税務上の取り扱いを確認する

社員に支払われるリファラル報酬は、多くの場合、所得税の課税対象となります。この報酬が給与所得(賞与など)として扱われるか、一時所得または雑所得として扱われるかによって、源泉徴収の要否や計算方法が異なります。一般的には、給与に上乗せして支払う形で「給与所得」として処理する企業が多いですが、これは企業の会計・税務方針によります。必ず顧問税理士や管轄の税務署に確認し、適切な会計処理と納税を行うようにしてください。 - 公平性と透明性を確保する

誰が紹介して、いつ採用が決まり、いつ報酬が支払われるのか。このプロセスがブラックボックスになってはいけません。人事部門が責任をもって記録・管理し、支払いの際には「〇月〇日入社の〇〇様ご紹介の件」といった形で、根拠を明確にして支給することが、社員の信頼を維持する上で重要です。

これらの注意点を踏まえ、自社の状況に合った、公平で納得感のある報酬制度を設計することが、リファラル採用を健全に運用していくための鍵となります。

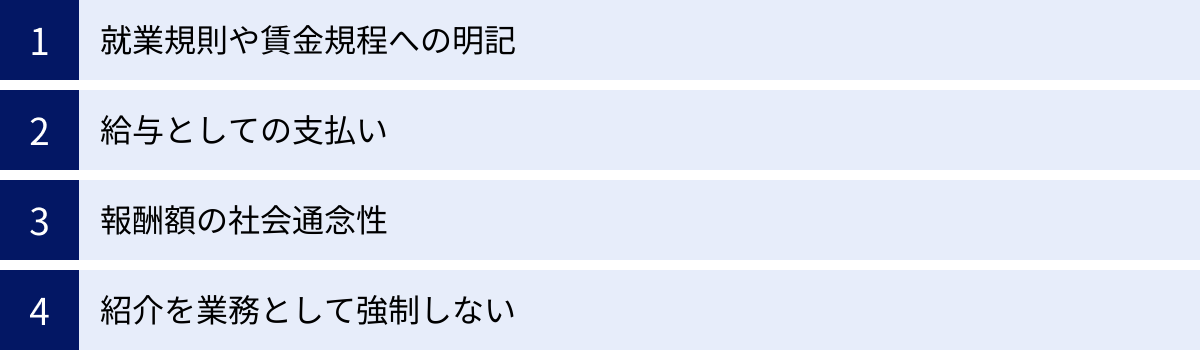

リファラル採用導入時に注意すべき法律

リファラル採用は効果的な手法ですが、その運用方法、特に報酬の支払い方によっては、日本の法律に抵触してしまうリスクがあります。企業コンプライアンスの観点から、必ず押さえておくべき法律が「職業安定法」です。

職業安定法に抵触しないために

職業安定法は、労働市場の秩序を維持し、労働者の保護を図るための法律です。この法律の中で、リファラル採用に直接関わってくるのが以下の条文です。

職業安定法 第四十条(報酬の供与の禁止)

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するものに対して、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の規定による許可を受けて行う場合を除き、報酬を与えてはならない。

これを分かりやすく解釈すると、「企業が、自社の従業員にお金(報酬)を払って、人材募集(採用活動)をさせてはいけない」というのが原則です。なぜなら、このような行為が野放しにされると、誰もが自由に職業紹介ビジネスを行えることになり、求職者が不当な手数料を取られたり、悪質な斡旋に巻き込まれたりするリスクが高まるためです。この法律は、本来、厚生労働大臣の許可を得た職業紹介事業者だけが、手数料(報酬)を得て職業紹介を行える、という枠組みを定めています。

では、リファラル採用のインセンティブは、この法律に違反するのでしょうか?

結論から言うと、「報酬の支払い方を適切に設計すれば、違法にはならない」というのが一般的な解釈です。

その鍵となるのが、先ほどの条文の「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合…は、この限りでない」という例外規定です。

つまり、リファラル採用のインセンティブが、職業紹介の対価としての「紹介手数料」ではなく、社員が行った採用協力活動という「業務」に対する正当な対価、すなわち「賃金・給料」の一部として支払われるのであれば、職業安定法には抵触しないと解釈されています。

この解釈に基づき、リファラル採用を合法的に運用するためには、以下のような対策を講じることが極めて重要です。

- 就業規則や賃金規程への明記

リファラル採用制度(社員紹介制度)の存在と、その報酬に関するルールを、就業規則や賃金規程に明確に規定します。これにより、紹介活動が社員の業務の一環であり、その報酬が会社の公式な制度に基づく給与・手当であることを客観的に示すことができます。 - 給与としての支払い

インセンティブを、現金手渡しや商品券などで支払うのではなく、通常の給与と一緒に、給与明細に「紹介報奨金」「社員紹介手当」などの項目を立てて振り込む形にします。これにより、報酬が「賃金」であることを明確にします。 - 報酬額の社会通念性

報酬額が、人材紹介会社の手数料のように、採用された人の年収に連動する高額なものになると、「実質的な職業紹介ではないか」と見なされるリスクが高まります。あくまで社会通念上、社内表彰や業務へのインセンティブとして妥当な範囲内の金額に設定することが望ましいとされています。 - 紹介を業務として強制しない

リファラル採用への協力は、あくまで社員の任意によるものであることを明確にします。紹介しないことによって人事評価が下がる、といったペナルティを課すことは、業務としての強制と見なされる可能性があり、避けるべきです。

これらの対策を講じることで、リファラル採用のインセンティブは「違法な報酬」ではなく「適法な賃金」として整理され、コンプライアンス上のリスクを大幅に低減できます。

ただし、法律の解釈は非常にデリケートであり、個別の事案によって判断が分かれる可能性もゼロではありません。リファラル採用制度を本格的に導入する際には、自己判断で進めるのではなく、必ず弁護士や社会保険労務士といった労働法務の専門家に相談し、自社の制度設計が法的に問題ないか、リーガルチェックを受けることを強く推奨します。

リファラル採用に役立つおすすめツール・サービス

リファラル採用を効率的かつ効果的に進めるためには、Excelやスプレッドシートでの手作業管理には限界があります。近年では、制度の設計から周知、紹介の受付、効果測定までを一気通貫でサポートしてくれる便利なツールやサービスが多数登場しています。ここでは、代表的なリファラル採用ツール・サービスを4つご紹介します。

| ツール名 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| MyRefer | 豊富な導入実績を持つ国内最大級のサービス。制度設計のコンサルティングから、アプリによる活性化まで一気通貫で手厚くサポート。 | 初めてリファラル採用を導入する企業、手厚いサポートを受けながら確実に制度を立ち上げたい企業。 |

| Refcome | 社員エンゲージメントの可視化機能が特徴。データに基づき、誰が紹介してくれそうか分析し、制度改善のPDCAを回しやすい。 | データドリブンな採用活動を行いたい企業、採用と同時に従業員エンゲージメント向上も目指す企業。 |

| HRMOS | 採用管理システム(ATS)の一部として提供。他の採用手法(媒体、エージェントなど)と候補者情報を一元管理できる。 | すでにHRMOSシリーズを導入している企業、採用活動全体の情報を統合して効率化したい企業。 |

| GLOVER Refer | SNSでのシェア機能が豊富で、社員が手軽に紹介しやすいUI/UXが強み。LINEやFacebookで簡単に友人へ情報を拡散できる。 | 若手社員が多く、SNSを積極的に活用した採用を強化したいスタートアップやベンチャー企業。 |

MyRefer

MyRefer(マイリファー)は、株式会社MyReferが提供する、国内におけるリファラル採用サービスのパイオニア的存在です。導入実績が豊富で、大手企業からスタートアップまで、幅広い業種・規模の企業に利用されています。

最大の特徴は、ツール提供だけでなく、制度設計のコンサルティングから、社内への告知・浸透、効果測定と改善提案まで、リファラル採用の成功に必要なあらゆるプロセスをトータルでサポートしてくれる点です。何から手をつけて良いか分からない企業でも、専門のカスタマーサクセスチームが伴走してくれるため、安心して制度を立ち上げ、活性化させていくことができます。

社員は専用のスマートフォンアプリやWebサイトを通じて、手軽に友人へ求人情報を紹介でき、人事は管理画面で紹介状況や選考進捗をリアルタイムに把握できます。これからリファラル採用を本格的に始めたいと考える企業にとって、非常に心強い選択肢となるでしょう。

参照:株式会社MyRefer公式サイト

Refcome

Refcome(リフカム)は、株式会社リフカムが提供するリファラル採用を活性化させるためのクラウドサービスです。このツールのユニークな点は、社員のエンゲージメント(会社への愛着や信頼)を可視化する機能を備えていることです。

簡単なアンケートを通じて、社員一人ひとりのエンゲージメントスコアや、自社への推奨度を測定。そのデータに基づき、「誰が紹介に協力してくれそうか」「どの部署が活性化しているか」を分析し、より効果的な働きかけを行うためのインサイトを得ることができます。

また、紹介数や採用決定数といった活動データも詳細に分析できるため、「どの情報がシェアされやすいか」「どの部署からの紹介が採用に繋がりやすいか」といった傾向を把握し、データに基づいたPDCAサイクルを回していくことが可能です。採用活動を感覚論ではなく、データドリブンで改善していきたいと考える企業に適したツールです。

参照:株式会社リフカム公式サイト

HRMOS

HRMOS(ハーモス)は、株式会社ビズリーチが提供する、採用から評価、人材活用までを統合的に支援するHRテックサービス群です。その中の一つである採用管理システム(ATS)「HRMOS採用」に、リファラル採用を管理する機能が含まれています。

HRMOSの最大のメリットは、リファラル採用の候補者情報を、求人媒体や人材紹介エージェントなど、他のすべての応募経路からの情報と一元管理できる点です。採用チャネルごとに異なるツールを使う必要がなく、人事担当者は一つのプラットフォーム上で、採用活動全体の状況を俯瞰し、効率的に候補者とのやり取りを進めることができます。

すでにHRMOS採用を導入している企業はもちろん、これから採用業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進め、情報の一元化による効率アップを目指す企業にとって、有力な選択肢となります。

参照:株式会社ビズリーチ HRMOS採用 公式サイト

GLOVER Refer

GLOVER Refer(グラバーリファー)は、株式会社Gloveが提供するリファラル採用ツールです。このツールの際立った特徴は、社員が日常的に利用しているSNSとの連携のスムーズさと、紹介のハードルを極限まで下げる手軽なUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)にあります。

社員は、LINE、Facebook、X(旧Twitter)といった使い慣れたアプリの共有ボタンから、タップ数回で友人・知人に募集情報を送信できます。紹介用のURLが自動で生成され、誰からの紹介かが自動で紐づくため、面倒な手続きは一切不要です。

この手軽さは、特にITリテラシーが高く、SNSでのコミュニケーションに慣れている若手社員が多い企業や、スタートアップ・ベンチャー企業において大きな強みとなります。「面倒だからやらない」という社員の心理的な障壁を取り払い、口コミのように自然発生的な紹介を促したい場合に、非常に効果的なツールと言えるでしょう。

参照:株式会社Glove 公式サイト

まとめ

本記事では、現代の採用市場において重要性を増す「リファラル採用」について、その基本概念からメリット・デメリット、具体的な導入手順、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

少子高齢化による採用競争の激化や、働き方の価値観が多様化する現代において、企業が優秀な人材と出会うためには、従来の手法だけに頼るのではなく、より戦略的で多角的なアプローチが不可欠です。その中でリファラル採用は、以下の点で極めて有効な一手となり得ます。

- コスト削減: 人材紹介や広告にかかる費用を大幅に削減できる。

- ミスマッチ防止と定着率向上: 社員のリアルな声を通じて、カルチャーフィットの高い人材と出会え、早期離職を防ぐ。

- 潜在層へのアプローチ: 転職市場に出てこない優秀な人材に、社員の信頼関係を通じて直接アプローチできる。

- エンゲージメント向上: 社員が自社の魅力を再認識し、組織への帰属意識や貢献意欲が高まる。

一方で、不採用時の人間関係トラブルや、採用人材の同質化といったデメリットも存在するため、導入にあたっては慎重な制度設計と丁寧な運用が求められます。

リファラル採用を成功させるための鍵は、小手先のテクニックではありません。それは、明確な目的に基づいた制度を設計し、経営層が先頭に立って全社的な協力体制を築き、そして何よりも、社員一人ひとりが「この会社を大切な友人に自信を持って勧めたい」と心から思えるような、魅力的な組織文化を育んでいくことに尽きます。

リファラル採用への挑戦は、単なる採用手法の見直しに留まらず、自社のあり方そのものを問い直し、従業員とのエンゲージメントを深める絶好の機会です。この記事が、貴社の採用活動、ひいては組織全体の成長の一助となれば幸いです。