企業の持続的な成長を支える上で、人材は最も重要な経営資源の一つです。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化により、優秀な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。このような状況下で、場当たり的な採用活動を続けていては、必要な人材を確保することは困難です。

そこで重要になるのが、経営目標の達成から逆算して、どのような人材を、いつ、どのように採用するかを定める「採用戦略」です。本記事では、採用戦略の基礎知識から、重要視される背景、具体的な立て方、役立つフレームワーク、成功のポイントまでを網羅的に解説します。戦略的な採用活動を通じて、企業の未来を担う優秀な人材を確保し、事業を成功に導くための羅針盤としてご活用ください。

目次

採用戦略とは?

採用戦略とは、企業の経営戦略や事業戦略に基づき、事業の成長や組織目標の達成に必要な人材を、計画的かつ効果的に獲得するための中長期的な方針やシナリオを指します。単に欠員を補充するための活動ではなく、企業の未来を創るための重要な投資と位置づけられます。

採用戦略の目的は、大きく分けて以下の3つに集約されます。

- 経営目標の達成: 新規事業の立ち上げ、海外市場への進出、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進といった経営目標を達成するために、どのようなスキル、経験、マインドを持つ人材が必要かを定義し、獲得すること。

- 組織力の強化: 既存の組織に新たな視点や専門知識をもたらす人材、あるいは企業文化を体現し、次世代のリーダーとなりうる人材を採用することで、組織全体のパフォーマンスと競争力を向上させること。

- 採用活動の最適化: 採用市場や競合の動向を分析し、自社の魅力を最大限に伝えられるメッセージやチャネルを選択することで、採用コストや工数を最適化し、ミスマッチを減らすこと。

多くの企業では、日々の採用業務に追われ、「とにかく空いたポジションを埋めること」が目的化しがちです。しかし、このような場当たり的な採用は、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

- 採用のミスマッチ: 求める人物像が曖昧なまま採用するため、スキルやカルチャーが合わず、早期離職につながる。

- 採用コストの増大: 離職者の再募集や、効果の薄い採用手法に費用をかけ続けることで、コストが膨らむ。

- 現場の負担増加: 採用基準が統一されていないため、面接官の負担が増え、評価にばらつきが出る。

- 企業の競争力低下: 事業戦略に必要な人材が確保できず、成長が鈍化する。

これらの課題を解決し、持続的な事業成長を実現するために、採用活動を経営課題として捉え、戦略的に取り組むことが不可欠です。採用戦略は、採用活動における「なぜ(Why)」「何を(What)」を定義する羅針盤であり、この羅針盤があるからこそ、具体的な「どのように(How)」を定める採用計画が意味を持ちます。

具体的には、採用戦略では「3年後に売上を倍増させる」という経営目標に対し、「そのために必要な営業部門の体制はどうあるべきか?」「どのような能力を持つ人材が何人必要か?」「彼らのような優秀な人材はどこにいて、どうすれば自社に興味を持ってもらえるか?」といった問いに答えるための道筋を描いていきます。

この記事を通して、採用戦略の重要性を理解し、自社の未来を切り拓くための具体的な一歩を踏み出してみましょう。

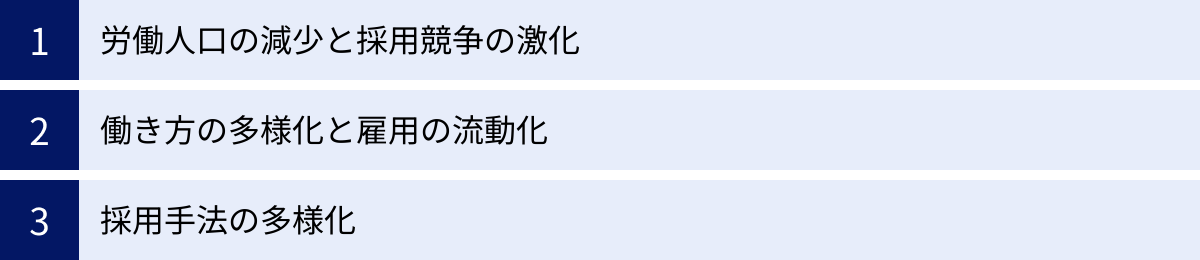

採用戦略が重要視される背景

近年、多くの企業で採用戦略の重要性が叫ばれるようになりました。その背景には、日本社会が直面する構造的な変化があります。ここでは、特に大きな影響を与えている3つの要因、「労働人口の減少と採用競争の激化」「働き方の多様化と雇用の流動化」「採用手法の多様化」について詳しく解説します。

労働人口の減少と採用競争の激化

採用戦略が不可欠となった最も根本的な要因は、日本の生産年齢人口(15~64歳)の減少です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年の8,716万人をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「人口推計」)

労働市場における「買い手市場(企業側が有利)」は終わりを告げ、「売り手市場(求職者側が有利)」が常態化しています。これは、企業が従来通りのやり方で求人を出して「待っている」だけでは、必要な人材が集まらない時代になったことを意味します。

特に、高度な専門スキルを持つITエンジニアや、事業の変革をリードするDX人材、グローバルに活躍できる人材などは、業界や企業規模を問わず需要が高まっており、熾烈な獲得競争が繰り広げられています。このような状況下で優秀な人材を獲得するためには、他社との差別化を図り、自社の魅力を戦略的に伝え、ターゲット人材に直接アプローチしていく「攻めの採用」が求められます。

具体例として、あるIT企業を考えてみましょう。従来は大手求人サイトに広告を掲載するだけで一定数の応募がありましたが、近年は同業他社だけでなく、異業種の大手企業もDX人材の採用に乗り出したため、応募数が激減しました。この企業が、ただ広告費を積み増すだけでは、根本的な解決にはなりません。

ここで採用戦略が必要になります。「どのようなスキルセットを持つエンジニアが、自社のどのプロジェクトで、どのように活躍できるのか」を具体的に定義し(ペルソナ設定)、彼らが情報収集に利用する技術ブログや勉強会で自社の技術的魅力を発信し(採用広報)、興味を持った候補者に直接スカウトを送る(ダイレクトリクルーティング)といった、多角的かつ計画的なアプローチを組み立てることが、採用成功の鍵となります。

働き方の多様化と雇用の流動化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が変化し、個人のキャリア観や働き方に対する価値観は大きく多様化しました。

- 働き方の選択肢の増加: 新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、テレワークやリモートワークが急速に普及しました。また、フレックスタイム制、時短勤務、週休3日制など、従業員が自身のライフスタイルに合わせて柔軟に働ける制度を導入する企業も増えています。

- キャリア観の変化: 一つの会社に定年まで勤め上げるという考え方は薄れ、スキルアップやキャリアアップを目指して転職することが一般的になりました。副業や兼業を解禁する企業も増え、個人が複数の収入源を持つことも珍しくありません。

このような変化は、企業と個人の関係性を大きく変えました。現代の求職者は、給与や待遇といった条件面だけでなく、「その会社で何が経験できるのか」「自分の成長につながるか」「柔軟な働き方ができるか」「企業のビジョンに共感できるか」といった点を重視する傾向が強まっています。

企業側は、こうした多様なニーズに応え、自社が提供できる価値(EVP: Employee Value Proposition=従業員価値提案)を明確にし、それを求職者に的確に伝えなければなりません。

例えば、「子育てと両立しながらキャリアを継続したい」と考える優秀な女性マネージャーを採用したい場合、単に「マネージャー募集」と求人を出すだけでは不十分です。「フルリモート勤務可能」「フレックスタイム制による柔軟な中抜け」「育児中の管理職の活躍事例」といった情報を積極的に発信し、ターゲットとする人材の心に響くメッセージを設計する必要があります。これが採用戦略における「採用コンセプトの策定」です。

雇用の流動化は、裏を返せば、自社の優秀な人材が他社に流出するリスクも高まっていることを意味します。そのため、採用戦略は「入口(採用)」だけでなく、「出口(離職防止・定着)」までを見据えた、魅力的な組織づくりと一体で考える必要があります。

採用手法の多様化

インターネットとSNSの普及により、採用の手法も劇的に多様化・複雑化しました。

| 採用手法の分類 | 具体的な手法例 |

|---|---|

| 待ちの採用(インバウンド型) | 求人広告(Webサイト、専門誌)、人材紹介(一般紹介、エグゼクティブサーチ)、合同企業説明会 |

| 攻めの採用(アウトバウンド型) | ダイレクトリクルーティング(スカウト)、リファラル採用(社員紹介)、SNS採用(X, LinkedIn, Facebook等)、オウンドメディアリクルーティング(自社ブログ、採用サイト)、ミートアップ・イベント開催、アルムナイ採用(退職者再雇用) |

かつては求人広告や人材紹介が採用活動の中心でしたが、現在は企業が自ら候補者を探し出し、直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」や、社員の個人的なつながりを活用する「リファラル採用」などが主流になりつつあります。

これらの多様なチャネルの中から、自社の採用ターゲットや目的に最も適した手法を組み合わせ、費用対効果を最大化するための戦略的な判断が求められます。

例えば、ポテンシャルを重視する新卒採用であれば、幅広い学生にリーチできる合同説明会や就職サイトが有効かもしれません。一方で、特定の専門スキルを持つ即戦力の中途採用であれば、ターゲットが登録している可能性の高いダイレクトリクルーティングサービスや、専門性の高いコミュニティでの情報発信が効果的でしょう。

また、各手法にはメリット・デメリットがあり、運用にかかる工数やノウハウも異なります。どのチャネルにどれだけのリソース(予算・人員)を配分するか。その効果をどのように測定し、改善していくか。こうした問いに答えるためには、場当たり的な試行錯誤ではなく、全体を俯瞰した採用戦略の存在が不可欠です。

これらの背景から、採用はもはや「人事業務の一部」ではなく、「経営の根幹をなす戦略的活動」へとその位置づけを変えました。変化の激しい時代を乗り越え、企業が成長を続けるためには、明確な採用戦略を策定し、実行していくことがこれまで以上に重要になっています。

採用戦略と採用計画の違い

採用活動について議論する際、「採用戦略」と「採用計画」という言葉はしばしば混同されて使われますが、両者は明確に異なる概念です。この違いを正しく理解することは、効果的な採用活動を推進する上で非常に重要です。

端的に言えば、「採用戦略」が採用活動全体の”方針”や”方向性”を示す羅針盤であるのに対し、「採用計画」はその方針に基づいて具体的な”行動”を定めた実行計画書(アクションプラン)です。

両者の関係性は、旅行に例えると分かりやすいでしょう。

- 採用戦略: 「今年の夏休みは、家族で南国のリゾートに行き、マリンスポーツを楽しみながらリフレッシュする」という、旅行の目的と大まかな方向性を決めること。

-

- 採用計画: 「8月10日から15日の6日間、沖縄の〇〇ホテルに宿泊する。飛行機はJALの午前便を予約し、現地ではレンタカーを借りる。予算は50万円で、アクティビティはダイビングとシュノーケリングを予約する」という、具体的なスケジュールや予算、手段を決めること。

目的地(採用戦略)が決まっていなければ、どのような交通手段や宿泊先(採用計画)を選べばよいか分かりません。逆に、目的地が明確であっても、具体的な計画がなければ、いつまでたっても目的地にたどり着くことはできません。採用戦略と採用計画は、このように相互に補完し合う関係にあります。

以下の表は、採用戦略と採用計画の主な違いをまとめたものです。

| 項目 | 採用戦略 (Strategy) | 採用計画 (Plan) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 採用活動のWHY(なぜ)とWHAT(何を)を定義する、中長期的な「方針・シナリオ」 | 採用戦略に基づき、HOW(どうやって)とWHEN(いつ)を定義する、短期的な「実行計画」 |

| 目的 | 経営目標達成のために、どのような人材を採用すべきかという方向性を定める | 戦略で定めた人材を、目標通りに採用するための具体的なアクションを定める |

| 期間 | 中長期的(例:3〜5年) | 短期的(例:四半期、半期、1年) |

| 内容 | ・採用の目的と目標(経営戦略との連携) ・求める人物像(ペルソナ) ・自社の魅力(採用コンセプト、EVP) ・採用市場におけるポジショニング |

・採用目標人数(部門別、職種別) ・採用スケジュール(募集開始〜入社) ・具体的な採用手法とチャネルの選定 ・採用予算の策定と配分 ・選考プロセスの詳細設計 ・担当者の役割分担 |

| 策定の主体 | 経営層、事業責任者、人事責任者 | 人事部門の担当者、現場のマネージャー |

| キーワード | 方向性、方針、コンセプト、ポジショニング、差別化 | 目標、数値、スケジュール、タスク、予算、KPI |

採用戦略を立てずに採用計画だけを策定すると、以下のような問題が生じやすくなります。

- 目的の欠如: 「なぜこの人材が必要なのか」という根本的な問いが共有されず、単に前年踏襲の計画になったり、現場からの場当たり的な要求に応えるだけになったりする。

- 一貫性のないアプローチ: 採用チャネルごとに発信するメッセージが異なったり、面接官によって評価基準がぶれたりと、候補者に与える企業イメージに一貫性がなくなる。

- 短期的な視点: 目先の採用人数を達成することに終始し、入社後の活躍や定着といった中長期的な視点が欠落する。結果として、ミスマッチによる早期離職が増加する。

優れた採用活動は、常に明確な採用戦略から始まります。まず、経営層や事業責任者を巻き込み、「我々はどこへ向かうのか(経営戦略)」「そのためにどのような仲間が必要なのか(採用戦略)」という議論を尽くすことが重要です。その上で、その戦略を実現するための最も効果的・効率的な方法として、採用計画を具体的に練り上げていくのです。

採用戦略が「あるべき姿」を描く設計図だとすれば、採用計画は「実行」を担う施工計画書です。両輪を正しく機能させることが、採用成功への確実な道筋となります。

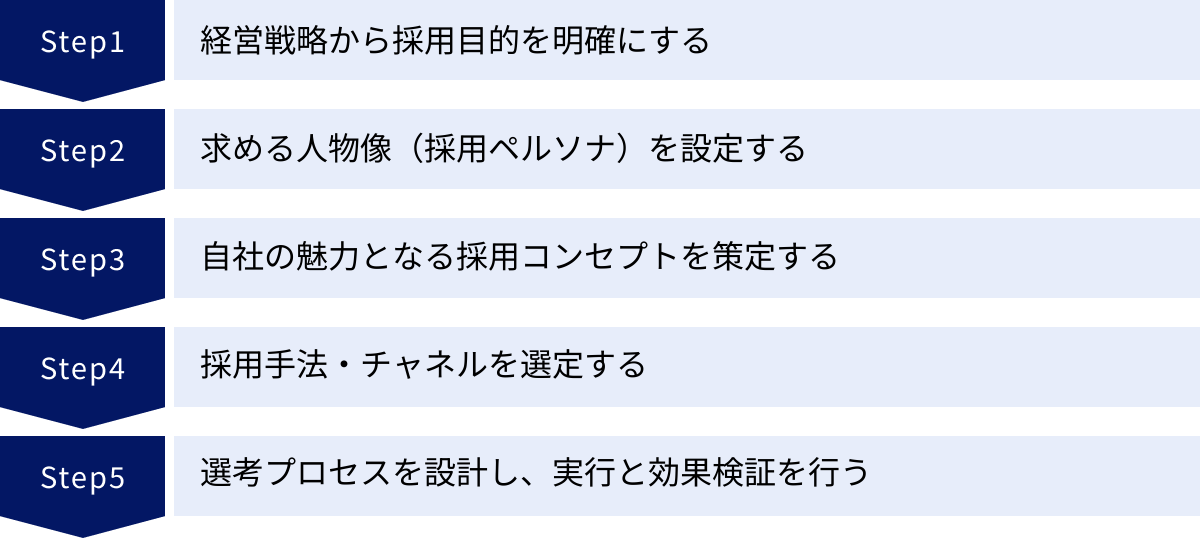

採用戦略の立て方5ステップ

効果的な採用戦略は、思いつきや勘ではなく、論理的なステップに沿って構築されます。ここでは、経営戦略との連携から効果検証まで、採用戦略を策定するための具体的な5つのステップを解説します。このプロセスを着実に実行することで、再現性が高く、成果につながる戦略を立てることが可能になります。

① 経営戦略から採用目的を明確にする

採用戦略の策定は、必ず経営戦略や事業戦略を深く理解することから始めます。採用は経営課題を解決するための手段であり、経営の方向性と連動していなければ意味がありません。

なぜこのステップが重要か?

経営戦略と切り離された採用活動は、単なる「欠員補充」に陥りがちです。例えば、会社全体として「既存事業の深耕」を目指しているにもかかわらず、人事部門が独断で「新規事業立ち上げ経験者」ばかりを採用しても、その人材が活躍する場はありません。採用活動の全ての判断軸を定める起点として、経営戦略の確認が不可欠です。

具体的な進め方

- 経営陣へのヒアリング: 社長や事業責任者に直接ヒアリングを行い、中期経営計画や年度の事業計画について、その背景や目指す姿を深く理解します。「3年後に売上を2倍にする」といった目標だけでなく、「そのために、どの事業領域を、どのように成長させるのか」「市場での競争優位性をどこで築くのか」といった具体的な戦略まで掘り下げます。

- 事業目標を人材要件に分解する: ヒアリングした内容をもとに、事業目標を達成するために必要な「人材」の観点に落とし込みます。

- 経営目標の例: 「AIを活用した新サービスの開発により、3年後までに市場シェアNo.1を獲得する」

- 必要な組織・機能: 「AI技術の研究開発チーム」「新サービスのマーケティング・営業チーム」「顧客サポート体制の強化」

- 必要な人材要件(採用目的): 「最先端の機械学習モデルを開発できるAIエンジニア」「SaaSプロダクトのグロース経験が豊富なプロダクトマネージャー」「エンタープライズ向けのソリューション営業経験者」

- 採用目標の定量化: 分解した人材要件について、「いつまでに(When)」「何人(How many)」必要なのかを、事業計画と照らし合わせながら定量的な目標に設定します。これにより、採用活動の規模感や緊急度が明確になります。

このステップで最も重要なのは、「なぜその人材が必要なのか」という採用の目的(Why)を、経営の言葉で語れるようにすることです。これが、後続のステップ全ての土台となります。

② 求める人物像(採用ペルソナ)を設定する

採用目的が明確になったら、次に「具体的にどのような人物を採用したいのか」を詳細に定義します。これが採用ペルソナの設定です。ペルソナとは、自社がターゲットとする理想の候補者像を、一人の具体的な人物かのように詳細に描き出したものです。

なぜこのステップが重要か?

ペルソナを設定することで、採用に関わる全てのメンバー(人事、現場、経営層)が、採用したい人物像に対する共通認識を持つことができます。これにより、求人票の作成、スカウトメールの文面、面接での質問内容、評価基準などに一貫性が生まれ、採用のミスマッチを防ぎます。

具体的な進め方

- 情報収集: 実際に現場で活躍しているハイパフォーマーへのヒアリングや、逆に早期に離職してしまった人の特徴を分析します。また、ステップ①で定義した採用目的を達成するために必要なスキルや経験を持つ人物について、現場のマネージャーやメンバーとディスカッションします。

- ペルソナの項目設定: 集めた情報をもとに、以下の様な項目を具体的に設定していきます。単なるスキルや経歴だけでなく、価値観や志向性といった定性的な側面まで深く掘り下げることがポイントです。

| カテゴリ | 設定項目の例 |

|---|---|

| 基本情報 | 年齢、性別、居住地、家族構成など |

| 経歴・スキル | 最終学歴、現職(または前職)の企業規模・業種、職務内容、役職、経験年数、保有スキル(言語、ツール、資格)、実績・成果 |

| 価値観・志向性 | 仕事において重視すること(安定、挑戦、社会貢献など)、キャリアプラン、理想の働き方、企業文化へのフィット感(チームワーク重視、個人裁量重視など) |

| 情報収集行動 | どのような情報源(Webサイト、SNS、イベント)でキャリア情報を収集しているか、転職を考えるきっかけ |

| 性格・行動特性 | 論理的思考力、コミュニケーションスタイル、ストレス耐性、学習意欲、リーダーシップの有無など |

ペルソナ設定の具体例(ITベンチャーのWebエンジニア)

- 氏名: 鈴木 拓也(仮名)

- 年齢: 28歳

- 現職: 都内の中堅SIerで3年間、受託開発に従事

- スキル: Ruby on Railsでの開発経験3年、AWSの基本的な設計・構築経験

- 価値観: 裁量を持って自社サービスの開発に携わりたい。技術的な挑戦ができる環境でスキルアップしたい。

- 情報収集: QiitaやZennで技術記事を読む。気になる企業のエンジニアブログや登壇イベントをチェックしている。

このようなペルソナを設定することで、「鈴木さんのような人に響く求人票を書こう」「鈴木さんが見ていそうな媒体にアプローチしよう」といった、具体的で効果的なアクションにつながります。

③ 自社の魅力となる採用コンセプトを策定する

次に、設定したペルソナに対して、「なぜ競合他社ではなく、自社を選ぶべきなのか」という理由を明確にする採用コンセプトを策定します。これは、求職者の視点に立った自社の「売り」を定義するプロセスであり、EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)とも呼ばれます。

なぜこのステップが重要か?

売り手市場において、求職者は多くの選択肢を持っています。給与や知名度だけで勝負できない企業は特に、自社ならではの魅力を言語化し、一貫したメッセージとして伝えなければ、優秀な人材の目に留まることはありません。採用コンセプトは、採用ブランディングの核となるものです。

具体的な進め-方

- 自社の魅力の洗い出し: 以下の4つのPの観点から、自社が従業員に提供できる価値を客観的に洗い出します。経営層だけでなく、様々な部署や年次の社員にヒアリングすると、多角的な視点が得られます。

- Philosophy(理念・目的): 企業のビジョン、ミッション、事業の社会貢献性

- Profession(仕事・事業): 仕事のやりがい、事業の成長性、社会へのインパクト、扱う技術の先進性

- People(人・風土): 魅力的な社員、切磋琢磨できる仲間、良好な人間関係、独自のカルチャー

- Privilege(特権・待遇): 給与、福利厚生、働き方の柔軟性(リモートワーク、フレックス)、学習支援制度、ストックオプション

- 競合分析: 採用市場における競合他社が、どのような魅力を打ち出しているかを調査します。競合の求人サイトや採用ページ、社員インタビューなどを分析し、自社との違いを明確にします。

- コンセプトの策定: 洗い出した自社の魅力の中から、設定したペルソナに最も響くであろう要素を組み合わせ、「〇〇な環境で、〇〇な経験を通じて、〇〇な未来を実現できる」といった、簡潔で魅力的なコンセプトにまとめます。

採用コンセプトの策定例

- ペルソナ: 大企業で安定しているが、もっと裁量を持って働きたい若手企画職

- 自社の魅力: 意思決定が速い、若手でも大きなプロジェクトを任せる文化、失敗を許容する風土

- 競合の訴求: 「安定した基盤」「充実した研修制度」

- 採用コンセプト: 「安定より、挑戦を。完成された組織より、未完成の可能性へ。君のアイデアが、会社の次のスタンダードになる。」

このコンセプトを軸に、採用サイト、求人票、面接での語り口などを統一することで、強力な採用ブランドを構築できます。

④ 採用手法・チャネルを選定する

採用コンセプトが固まったら、それをターゲットとなるペルソナに届けるための具体的な手法(チャネル)を選定します。

なぜこのステップが重要か?

どんなに魅力的なコンセプトがあっても、ターゲットが見ていない場所で発信していては意味がありません。ペルソナの行動特性に合わせて最適なチャネルを選ぶことで、採用活動の費用対効果を最大化できます。

具体的な進め方

- チャネルの特性理解: 各採用チャネルのメリット・デメリット、コスト、得意なターゲット層などを理解します。

| 採用チャネル | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 求人広告 | 幅広い層にリーチ可能 | 短期間で多くの母集団形成が可能 | 応募者の質がばらつく、費用が高い |

| 人材紹介 | 成功報酬型が多い | 採用工数を削減できる、非公開求人も扱える | 紹介手数料が高額、自社にノウハウが溜まりにくい |

| ダイレクトリクルーティング | 企業から直接アプローチ | 潜在層にもアプローチ可能、ミスマッチが少ない | 運用工数がかかる、スカウト文面の工夫が必要 |

| リファラル採用 | 社員からの紹介 | 定着率が高い、採用コストが低い | 母集団形成に限界がある、人間関係のしがらみ |

| SNS採用 | 日常的な情報発信 | 企業の文化や雰囲気を伝えやすい、採用ブランディングに有効 | 即効性が低い、継続的な運用が必要 |

| オウンドメディア | 自社ブログや採用サイト | 情報発信の自由度が高い、資産になる | 立ち上げと運用にコストと時間がかかる |

- ペルソナに合わせた選定: ステップ②で設定したペルソナの「情報収集行動」に基づいて、最も接触しやすいチャネルを選びます。

- 例1(若手エンジニア): ダイレクトリクルーティング(技術志向のサービス)、SNS(X、技術ブログ)、技術イベント

- 例2(ハイクラス管理職): 人材紹介(エグゼクティブサーチ)、ダイレクトリクルーティング(ハイクラス向けサービス)、リファラル採用

- チャネルミックスの検討: 一つの手法に固執するのではなく、複数のチャネルを組み合わせる「チャネルミックス」を検討します。例えば、広く母集団を形成するために求人広告を使いつつ、特に獲得したい層にはダイレクトリクルーティングでアプローチするなど、戦略的な組み合わせを考えます。

⑤ 選考プロセスを設計し、実行と効果検証を行う

最後のステップは、候補者と接点を持ってから内定に至るまでの選考プロセス全体を設計し、実行と改善を繰り返すサイクルを確立することです。

なぜこのステップが重要か?

選考プロセスは、企業が候補者を評価する場であると同時に、候補者が企業を評価する場でもあります。ここで悪い体験(候補者体験、CX)を与えてしまうと、優秀な人材を逃すだけでなく、企業の評判を損なうことにもなりかねません。また、データを基にした効果検証(PDCA)を行わなければ、採用活動はいつまでも改善されません。

具体的な進め方

- 選考フローの設計: 誰が(面接官)、いつ(タイミング)、何を(評価項目)、どのように(面接形式)評価するのかを具体的に設計します。

- KPIの設定: 採用活動の成果を客観的に測定するための重要業績評価指標(KPI)を設定します。

- 実行とデータ収集: 設計したプロセスに基づき、採用活動を実行します。この際、採用管理システム(ATS)などを活用し、設定したKPIに関するデータを正確に収集します。

- 効果検証と改善(PDCAサイクル): 定期的に(例:月次、四半期ごと)データを分析し、ボトルネックになっている箇所を特定して改善策を講じます。

- 分析例: 「特定のチャネルからの応募者の面接通過率が低い」→ ターゲット層とチャネルが合っていないのでは? 訴求内容を見直そう。

- 分析例: 「最終面接後の辞退率が高い」→ 内定前のクロージングや魅力付けが不足しているのでは? 役員面接の内容を見直そう。

これらの5つのステップを順に、そして丁寧に行うことで、感覚的・場当たり的な採用から脱却し、データに基づいた戦略的な採用活動へと進化させることができます。

採用戦略の立案に役立つフレームワーク4選

採用戦略を論理的かつ網羅的に立案するためには、ビジネスで広く使われているフレームワークを活用することが非常に有効です。フレームワークを用いることで、思考が整理され、見落としがちな視点に気づくことができます。ここでは、採用戦略の立案に特に役立つ4つのフレームワークを紹介します。

① 3C分析

3C分析は、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から外部環境と内部環境を分析し、自社の事業戦略やマーケティング戦略を導き出すためのフレームワークです。これを採用活動に応用することで、自社の採用市場における立ち位置を客観的に把握できます。

- Customer(市場・顧客 → 採用市場・候補者):

- 分析内容: ターゲットとする候補者(ペルソナ)はどのようなニーズや価値観を持っているか? 労働市場全体の動向(有効求人倍率、人材の流動性など)はどうなっているか? 候補者はどのようなチャネルで情報を収集しているか?

- 目的: 採用活動の「主戦場」となる市場と、その中にいる「顧客」である候補者を深く理解する。

- Competitor(競合 → 採用競合):

- 分析内容: ターゲット候補者を奪い合っている競合他社はどこか?(同業他社だけでなく、異業種の企業も競合になりうる) 競合はどのような採用メッセージを打ち出し、どのような条件(給与、福利厚生、働き方)を提示しているか? 競合の採用活動の強みと弱みは何か?

- 目的: 競合の動向を知り、自社が勝つための差別化ポイントを見つけ出す。

- Company(自社):

- 分析内容: 自社の経営戦略やビジョンは何か? 候補者に対して提供できる独自の価値(EVP)は何か?(事業内容、カルチャー、成長機会、待遇など) 自社の採用活動における強みと弱みは何か?(ブランド力、採用体制、予算など)

- 目的: 自社の現状を客観的に評価し、活用できるリソース(強み)と克服すべき課題(弱み)を明確にする。

3C分析の活用により、「候補者が求めており、かつ競合が提供できていない、自社ならではの価値」を見つけ出すことができます。これが、採用戦略の核となる採用コンセプト(EVP)を策定する上での強力な土台となります。

② SWOT分析

SWOT分析は、自社の内部環境であるStrengths(強み)、Weaknesses(弱み)と、外部環境であるOpportunities(機会)、Threats(脅威)の4つの要素をマトリクスで整理し、戦略を立案するためのフレームワークです。3C分析で洗い出した要素を、このマトリクスに落とし込むことで、具体的な戦略オプションを導き出せます。

- Strengths(強み): 内部環境のプラス要因。

- 例:独自の技術力、意思決定の速い組織文化、柔軟な働き方ができる制度、優秀で魅力的な社員が多い。

- Weaknesses(弱み): 内部環境のマイナス要因。

- 例:知名度が低い、給与水準が競合より低い、採用担当者のリソース不足、教育研修制度が未整備。

- Opportunities(機会): 外部環境のプラス要因。

- 例:DX人材の需要拡大、リモートワークの普及による採用エリアの拡大、新しい採用ツールの登場。

- Threats(脅威): 外部環境のマイナス要因。

- 例:労働人口の減少、採用競合の増加と条件高騰、景気後退による採用市場の冷え込み。

これらの4要素を洗い出した後、「クロスSWOT分析」を行うことで、具体的な戦略を立てます。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、外部の機会を最大限に利用する戦略。

- 例:リモートワーク制度(強み)を活かし、地方在住の優秀なエンジニア(機会)を積極的に採用する。

- 強み × 脅威(差別化戦略): 自社の強みで、外部の脅威を乗り越える、または影響を最小化する戦略。

- 例:独自の組織文化(強み)を強力に発信し、給与以外の魅力を訴求することで、競合の条件高騰(脅威)に対抗する。

- 弱み × 機会(改善戦略): 外部の機会を活かして、自社の弱みを克服・補強する戦略。

- 例:新しい採用ツール(機会)を導入し、採用担当者のリソース不足(弱み)を補う。

- 弱み × 脅威(防衛/撤退戦略): 最悪の事態を避けるための防衛的な戦略。

- 例:知名度の低さ(弱み)と採用競争の激化(脅威)を踏まえ、競争の激しい職種での大量採用は避け、ニッチな領域に特化する。

SWOT分析は、自社が置かれている状況を多角的に分析し、現実的で効果的な戦略オプションを複数洗い出すのに役立ちます。

③ PEST分析

PEST分析は、Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)という4つのマクロ環境(企業努力ではコントロールが難しい外部環境)が、自社にどのような影響を与えるかを分析するフレームワークです。中長期的な視点で採用戦略を考える際に特に有効です。

- Politics(政治):

- 分析要素: 働き方改革関連法案、労働関連法の改正、ビザ発給要件の緩和・厳格化、政府の補助金・助成金制度。

- 採用への影響: 残業規制の強化により、生産性の高い人材の重要性が増す。外国人材の採用計画に影響が出る可能性がある。

- Economy(経済):

- 分析要素: 景気動向、金利、為替レート、賃金上昇率、有効求人倍率。

- 採用への影響: 好景気では採用競争が激化し、賃金水準が上昇する。不景気では採用コストを抑制する必要が出てくる。

- Society(社会):

- 分析要素: 人口動態(少子高齢化)、ライフスタイルの変化(ワークライフバランス重視)、価値観の多様化(ダイバーシティ&インクルージョン)、キャリア観の変化。

- 採用への影響: 労働人口の減少により、採用難易度が継続的に上昇する。多様な働き方への対応が不可欠になる。

- Technology(技術):

- 分析要素: AI、ビッグデータ、IoTなどの技術革新、新しいコミュニケーションツール(SNS、ビジネスチャット)の普及、HRテックの進化。

- 採用への影響: 新たな技術に対応できるDX人材の需要が高まる。オンライン面接や採用管理システム(ATS)の活用が一般化する。

PEST分析を行うことで、短期的な市場動向だけでなく、社会全体の大きなうねりを捉え、数年先を見越した先手必勝の採用戦略を立てるためのインプットを得ることができます。

④ 5A理論

5A理論は、マーケティング界の権威フィリップ・コトラーが提唱した、現代の顧客行動プロセスモデルです。これを採用活動における候補者の行動プロセスに応用することで、候補者との各接点における課題を可視化し、改善策を検討できます。

- Aware(認知): 候補者が企業の名前や存在を知る段階。

- 施策例: 求人広告、プレスリリース、SNSでの情報発信、合同説明会。

- Appeal(訴求): 企業に興味・関心を持ち、魅力を感じる段階。

- 施策例: 魅力的な採用サイトや求人票、社員インタビュー記事、技術ブログ。

- Ask(調査): 具体的に情報を集め、他社と比較検討する段階。

- 施策例: 口コミサイトでの評判、SNSでの社員の投稿、OB/OG訪問、カジュアル面談。

- Act(行動): 応募や面接、内定承諾といった具体的な行動を起こす段階。

- 施策例: 分かりやすい応募フォーム、迅速な面接日程調整、質の高い面接体験(CX)。

- Advocate(推奨): 入社後に満足し、知人や友人に自社を推奨するファンになる段階。

- 施策例: 充実したオンボーディング、良好な人間関係、キャリア支援、リファラル採用制度。

この5つのフェーズごとに、自社の取り組みが十分か、候補者が次のフェーズに進む上での障壁(ボトルネック)は何かを分析します。例えば、「認知(Aware)はされているが、訴求(Appeal)で負けている」「行動(Act)までは進むが、内定辞退が多い」といった課題を発見できれば、ピンポイントで改善策を打つことが可能です。5A理論は、候補者体験(CX)を俯瞰的に捉え、一貫したコミュニケーション戦略を設計する上で非常に役立ちます。

これらのフレームワークは、単独で使うのではなく、組み合わせて活用することで、より深く、多角的な分析が可能になります。

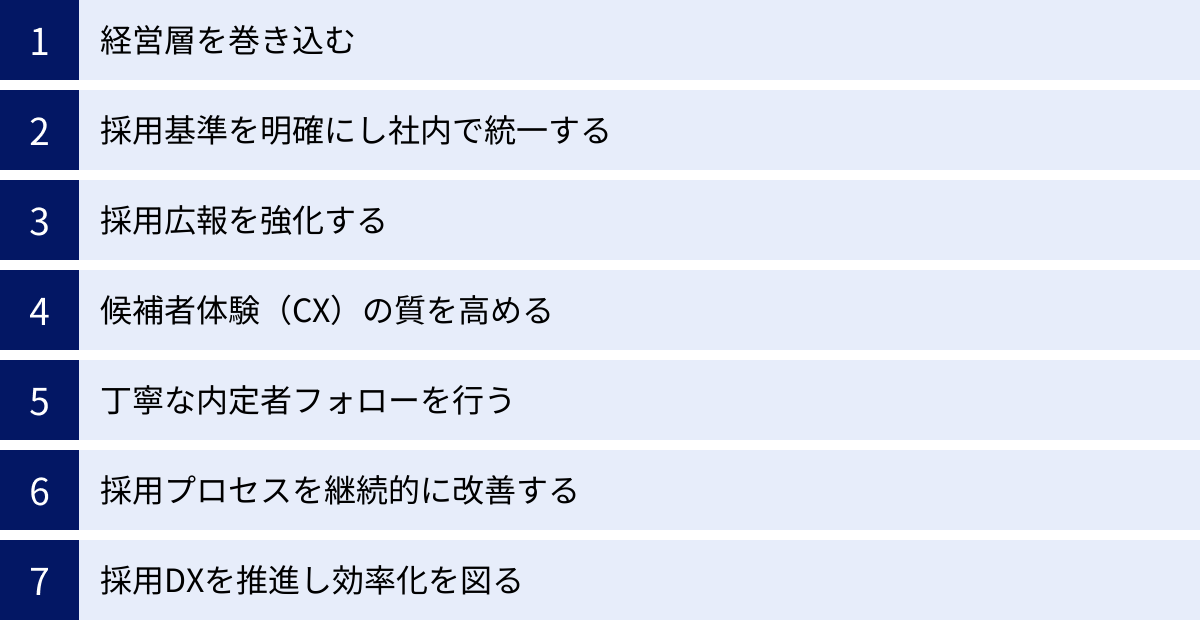

採用戦略を成功させる7つのポイント

採用戦略を策定するだけでは十分ではありません。その戦略を確実に実行し、成果に結びつけるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、採用戦略を成功に導くための7つの具体的なポイントを解説します。

① 経営層を巻き込む

採用戦略の成功は、経営層の深い理解と強力なコミットメントなくしてはあり得ません。採用は人事部門だけの仕事ではなく、全社を挙げて取り組むべき経営課題です。

なぜ重要か?

- 経営戦略との一貫性担保: 採用戦略は経営戦略から派生するものです。経営層が関与することで、戦略の方向性がブレることを防ぎます。

- 予算とリソースの確保: 採用活動には、広告費、ツールの導入費、人件費など、相応の投資が必要です。経営層の理解があれば、必要な予算やリソースを確保しやすくなります。

- 全社的な協力体制の構築: 経営層が採用の重要性を全社に発信することで、現場の管理職や社員が面接やリファラル採用などに協力的な姿勢になります。

- 最終選考での魅力付け: 候補者にとって、経営トップと直接話す機会は、企業のビジョンや将来性を肌で感じる貴重な機会です。経営層自らが「口説き役」となることで、内定承諾率を高める効果が期待できます。

具体的なアクション

- 採用戦略の立案段階から経営会議の議題とし、経営層を巻き込む。

- 採用の進捗状況や市場動向を、データを基に定期的に経営層へ報告する。

- 役員面接の目的や評価ポイントを事前にすり合わせ、効果的な魅力付けの場とする。

② 採用基準を明確にし社内で統一する

「良い人材」の定義は、人によって異なります。採用基準が曖昧なままでは、面接官の主観や経験則に頼った選考となり、評価にばらつきが生じます。結果として、本来採用すべき人材を見送ったり、ミスマッチな人材を採用してしまったりするリスクが高まります。

なぜ重要か?

- 評価の客観性と公平性の担保: 誰が面接しても、一定の基準で候補者を評価できるようになり、選考の公平性が保たれます。

- ミスマッチの防止: 求める人物像(ペルソナ)に基づいて設定された基準で評価することで、スキルやカルチャーのミスマッチを減らせます。

- 選考の効率化: 評価ポイントが明確になるため、面接官は効率的に質問し、判断を下すことができます。

具体的なアクション

- 評価シートの作成: 求める人物像(ペルソナ)に基づき、「スキル」「経験」「コンピテンシー(行動特性)」などの評価項目と、それぞれの評価基準(例:5段階評価の定義)を明記した評価シートを作成します。

- 構造化面接の導入: 全ての候補者に同じ質問を同じ順番で行い、回答を基準に沿って評価する「構造化面接」や「半構造化面接」を導入します。これにより、面接官の主観によるバイアスを排除しやすくなります。

- 面接官トレーニングの実施: 面接を担当する社員向けに、採用基準や評価方法、質問の仕方、注意すべき点(コンプライアンスなど)に関するトレーニングを定期的に行い、目線合わせをします。

③ 採用広報を強化する

売り手市場においては、ただ求人情報を公開して待っているだけでは、優秀な人材に自社を見つけてもらうことは困難です。企業側から積極的に情報発信を行い、自社のファンを増やしていく「採用広報」の視点が不可欠です。

なぜ重要か?

- 潜在層へのアプローチ: 今すぐの転職を考えていない「転職潜在層」にも自社の魅力を届け、将来の候補者になってもらうことができます。

- 採用ブランディングの構築: 継続的な情報発信を通じて、「〇〇といえばこの会社」という独自のブランドイメージを構築し、採用市場での競争優位性を高めます。

- 入社後のミスマッチ軽減: 仕事内容だけでなく、企業の文化、働く人々の雰囲気、価値観などを事前に伝えることで、候補者のリアルな企業理解を促し、入社後のギャップを減らします。

具体的なアクション

- オウンドメディアの運営: 採用サイト内にブログ(例:社員インタビュー、プロジェクトストーリー、社内イベントの様子など)を開設し、定期的に更新します。

- SNSの活用: X(旧Twitter)、Facebook、LinkedInなどを活用し、よりリアルタイムでカジュアルな情報を発信します。特に、現場社員の日常や生の声を届けることが効果的です。

- イベントの開催: 会社説明会だけでなく、特定の技術に関する勉強会や、テーマを絞ったミートアップなどを開催し、候補者と直接交流する機会を作ります。

④ 候補者体験(CX)の質を高める

候補者体験(Candidate Experience, CX)とは、候補者が企業を認知してから、選考を受け、内定(あるいは不採用)に至るまでの全ての接点における体験のことです。優れた候補者体験は、優秀な人材を惹きつけ、内定承諾率を向上させる重要な要素です。

なぜ重要か?

- 内定承諾率の向上: 選考プロセス全体で丁寧かつ誠実な対応をすることで、候補者の入社意欲は高まります。

- 企業の評判向上: たとえ不採用になったとしても、良い選考体験を提供できれば、その候補者は将来の顧客や取引先になったり、知人に自社を薦めてくれたりする可能性があります。逆に、悪い体験はSNSなどで拡散され、企業の評判を大きく損なうリスクがあります。

具体的なアクション

- 迅速で丁寧なコミュニケーション: 応募後の連絡は可能な限り早く(例:24時間以内)、面接結果の通知も期限を約束し、必ず守ります。

- 質の高い面接: 候補者の経歴を事前に読み込み、リスペクトを持って対話します。候補者が話しやすい雰囲気を作り、一方的な質問攻めではなく、対話を通じて相互理解を深める場とします。

- 誠実なフィードバック: 採用・不採用に関わらず、可能な範囲で具体的なフィードバックを伝えることで、候補者の満足度は向上します。

⑤ 丁寧な内定者フォローを行う

採用活動は、内定を出して終わりではありません。内定から入社までの期間、候補者の不安を解消し、入社意欲を維持・向上させるための「内定者フォロー」が極めて重要です。特に複数の企業から内定を得ている優秀な人材ほど、このフェーズでの対応が最終的な意思決定に大きく影響します。

なぜ重要か?

- 内定辞退の防止: 内定者は入社を決めるまで、「この会社で本当に大丈夫だろうか」という不安(内定ブルー)を抱えています。定期的なコミュニケーションを通じて、この不安を解消します。

- 入社後のスムーズな立ち上がり: 入社前に会社の情報やメンバーとの交流機会を提供することで、入社後のオンボーディングがスムーズに進み、早期活躍につながります。

具体的なアクション

- 定期的な連絡: 人事担当者や配属予定先の上長から、定期的に連絡を取り、近況を伺ったり、会社の最新情報を共有したりします。

- 内定者懇親会の開催: 他の内定者や現場の社員と交流する機会を設けます。オンラインでも実施可能です。

- メンター制度: 配属予定先の先輩社員をメンターとしてつけ、気軽に質問や相談ができる環境を作ります。

- 社内報や資料の送付: 入社後のイメージが湧くような資料(社内報、組織図、製品資料など)を提供します。

⑥ 採用プロセスを継続的に改善する

採用戦略は、一度立てたら終わりではありません。市場環境や企業の状況は常に変化します。データを基に採用活動の成果を客観的に評価し、継続的に改善していく(PDCAサイクルを回す)ことが成功の鍵です。

なぜ重要か?

- 費用対効果の最大化: どの採用チャネルが最も効果的か、選考プロセスのどこにボトルネックがあるかをデータで把握することで、リソースを効果的に配分し、無駄をなくすことができます。

- 変化への迅速な対応: 採用市場の変化にいち早く気づき、戦略や戦術を柔軟に修正することができます。

具体的なアクション

- 採用KPIの定点観測: 応募数、書類通過率、内定承諾率、採用単価などのKPIを定期的に(月次、四半期ごと)集計・分析します。

- 定期的な振り返り会議: 人事部門だけでなく、関係する現場のマネージャーなども交えて、KPIデータや候補者からのフィードバックを基に振り返り会議を実施します。

- A/Bテストの実施: 求人票のタイトルやスカウトメールの文面などを2パターン以上用意し、どちらがより高い反応率を得られるかをテストするなど、小さな改善を積み重ねます。

⑦ 採用DXを推進し効率化を図る

採用活動には、候補者情報の管理、面接の日程調整、合否連絡など、多くの事務的・定型的な作業が伴います。採用DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、これらの業務を効率化することで、人事担当者は本来注力すべき戦略的な業務に時間を使うことができます。

なぜ重要か?

- 生産性の向上: 定型業務を自動化・効率化することで、採用担当者の負担を軽減し、より付加価値の高い業務(候補者とのコミュニケーション、採用戦略の策定など)に集中できます。

- データに基づいた意思決定: 採用活動に関するデータが一元管理され、分析しやすくなるため、客観的なデータに基づいた戦略立案や改善活動が可能になります。

- 候補者体験の向上: 迅速な連絡やスムーズな選考プロセスを実現し、候補者体験(CX)の向上にも貢献します。

具体的なアクション

- 採用管理システム(ATS)の導入: 応募者情報の一元管理、選考進捗の可視化、面接調整の自動化などを実現します。

- Web面接ツールの活用: 遠方の候補者との面接を容易にし、日程調整の柔軟性を高めます。

- AIによる書類選考やスカウトの活用: 大量の応募者の中から自社の要件にマッチする候補者をスクリーニングする時間を短縮します。

これら7つのポイントを意識し、一つひとつ着実に実行していくことが、採用戦略を絵に描いた餅で終わらせず、確かな成果へとつなげる道筋です。

【雇用形態別】採用戦略を立てる際の注意点

採用戦略は、対象とする雇用形態によって、そのアプローチや重点を置くべきポイントが大きく異なります。ここでは、代表的な雇用形態である「新卒採用」と「中途採用」について、それぞれ戦略を立てる際の注意点を解説します。

新卒採用の場合

新卒採用は、社会人経験のない学生を対象とし、ポテンシャル(潜在能力)や将来性を重視する採用活動です。数年先を見据えた人材育成と組織の活性化を目的とする、長期的な投資と位置づけられます。

新卒採用戦略のポイントと注意点

- 長期的な視点での人材要件定義:

- 注意点: 目先の部署の欠員補充ではなく、3年後、5年後に会社のコア人材となりうるかという視点で人物像を定義する必要があります。自社の企業文化を継承し、将来のリーダー候補となる人材のコンピテンシー(行動特性)は何かを明確にすることが重要です。

- 具体例: 「協調性」「学習意欲」「チャレンジ精神」といった、育成によって開花するポテンシャル要素を重視した採用基準を設定します。

- 企業ブランディングと早期からのアプローチ:

- 注意点: 学生は、業界や企業のことをほとんど知りません。就職活動が本格化する前から、インターンシップや大学でのキャリアセミナー、SNSなどを通じて自社の認知度を高め、良いイメージを醸成しておく必要があります。

- 具体例: 夏期・冬期のインターンシッププログラムを充実させ、仕事のやりがいや社員の魅力を直接体験してもらいます。X(旧Twitter)やInstagramなどで、社内の雰囲気や若手社員の活躍を発信し、親近感を持ってもらいます。

- 「働くこと」のリアルなイメージ提供:

- 注意点: 学生は社会人経験がないため、仕事に対して漠然としたイメージしか持っていません。入社後のギャップによる早期離職を防ぐため、良い面だけでなく、仕事の厳しさや大変さも含めてリアルな情報を提供し、相互理解を深めることが不可欠です。

- 具体例: 座談会形式で、様々な部署の若手から中堅社員と学生が直接話せる機会を設けます。プロジェクトの成功談だけでなく、失敗談やそれをどう乗り越えたかといったストーリーを共有し、仕事のリアリティを伝えます。

- 丁寧で一貫性のある選考プロセス:

- 注意点: 学生は複数の企業を同時に受けており、企業の対応をシビアに見ています。連絡の遅れや面接官の横柄な態度は、SNSなどですぐに拡散されるリスクがあります。全ての候補者に対して、丁寧かつ公平な対応を徹底し、自社のファンになってもらうくらいの気持ちで臨むことが重要です。

- 具体例: 選考ステップごとに次の連絡時期を明示する。面接では学生の話を真摯に傾聴し、一方的な評価ではなく対話を通じて相互理解を深める。不採用の場合でも、今後の就職活動へのエールを送るなど、誠実な対応を心がけます。

中途採用の場合

中途採用は、社会人経験のある人材を対象とし、即戦力性や専門性を重視する採用活動です。特定のポジションの欠員補充や、事業拡大に伴う専門人材の獲得など、比較的短期的な課題解決を目的とすることが多いです。

中途採用戦略のポイントと注意点

- 具体的で明確な職務要件(ジョブディスクリプション):

- 注意点: 「営業職募集」といった曖昧な募集では、求めるスキルを持つ人材からの応募は期待できません。担当する具体的な職務内容、ミッション、必要なスキル・経験、権限、レポートラインなどを詳細に記述した職務経歴書(ジョブディスクリプション)を作成することが不可欠です。

- 具体例: 「法人向けSaaSプロダクトの新規顧客開拓営業。目標は年間契約額〇〇円。マーケティングチームと連携し、リード獲得からクロージングまでを担当。必須スキル:IT業界での法人営業経験3年以上、SFA/CRMの使用経験」のように具体的に記述します。

- ターゲットに合わせた採用チャネルの選定:

- 市場価値を意識した条件交渉:

- 注意点: 中途採用者は、自身の市場価値を客観的に把握しています。競合他社の給与水準や待遇をリサーチし、市場価値に見合った、あるいはそれを上回る魅力的な条件を提示できなければ、優秀な人材を獲得することは困難です。

- 具体例: 報酬だけでなく、ストックオプションの付与、本人の希望に合わせた柔軟な働き方(フルリモート、フレックス)、より大きな裁量権や挑戦的な役割の提供など、金銭以外の魅力も合わせて交渉材料とします。

- スピード感のある選考プロセス:

- 注意点: 優秀な中途採用候補者は、複数の企業からアプローチを受けています。選考プロセスが長引くと、その間に他社に決まってしまう可能性が高まります。応募から内定までの期間を可能な限り短縮することが重要です。

- 具体例: 書類選考の返答は2営業日以内、面接は1〜2週間で完結させることを目標とする。Web面接を積極的に活用し、候補者の負担を軽減する。選考に関わるメンバーのスケジュールを事前にブロックしておくなど、社内調整を徹底します。

このように、新卒採用と中途採用では、戦略の前提となる考え方が大きく異なります。自社の採用目的がどちらに当てはまるのかを明確にし、それぞれの特性に合わせた戦略を構築することが成功への近道です。

採用戦略の推進に役立つツール・サービス

採用戦略を効率的かつ効果的に実行するためには、適切なツールやサービスを活用することが不可欠です。ここでは、採用活動の根幹を支える「採用管理システム(ATS)」と、優秀な人材に直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティングサービス」の代表的なものを紹介します。

採用管理システム(ATS)

採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、候補者の応募から採用までの一連のプロセスを一元管理し、採用業務を効率化するためのシステムです。Excelやスプレッドシートでの管理から脱却し、戦略的な採用活動を行う上での基盤となります。

HRMOS採用

「HRMOS(ハーモス)採用」は、株式会社ビズリーチが提供する採用管理システムです。「データによる採用の可視化」を大きな特徴としており、感覚的な採用から脱却し、データに基づいた戦略的な意思決定を支援します。

- 主な機能: 求人票の作成・管理、候補者情報の一元管理、エージェント管理、選考進捗の可視化、面接日程の調整、採用実績や選考プロセスの分析レポート機能など。

- 特徴: 各採用チャネルからの応募状況や選考通過率、採用コストなどを自動で集計・分析できるレポート機能が充実しています。これにより、どのチャネルが効果的か、選考プロセスのどこにボトルネックがあるかを客観的に把握し、採用戦略の改善に繋げやすくなります。

(参照:株式会社ビズリーチ HRMOS採用 公式サイト)

ジョブカン採用管理

「ジョブカン採用管理」は、株式会社DONUTSが提供する採用管理システムです。バックオフィス業務を支援する「ジョブカン」シリーズの一つで、「シンプルで使いやすく、圧倒的なコストパフォーマンス」を強みとしています。

- 主な機能: 候補者管理、求人サイト連携、進捗管理、メール送受信、面接担当者との連携機能など、採用管理に必要な基本機能を網羅しています。

- 特徴: 直感的に操作できるシンプルなUI(ユーザーインターフェース)が特徴で、初めてATSを導入する企業でもスムーズに利用を開始できます。機能ごとに料金プランが分かれており、企業の規模やニーズに合わせて必要な機能だけを選んで低コストで始められる点も魅力です。

(参照:株式会社DONUTS ジョブカン採用管理 公式サイト)

HERP Hire

「HERP Hire」は、株式会社HERPが提供する採用管理プラットフォームです。社員主導の採用活動である「スクラム採用」を実現することをコンセプトに掲げています。

- 主な機能: 主要な求人媒体との連携、候補者情報の一元管理、選考管理といった基本的なATS機能に加え、SlackやChatworkなどのビジネスチャットツールとのシームレスな連携が可能です。

- 特徴: 採用に関する情報(候補者の推薦、書類選考の依頼、面接評価の共有など)を、普段使っているビジネスチャット上で完結させることができます。これにより、人事だけでなく現場の社員も採用活動に参加しやすくなり、全社を巻き込んだスピーディーな採用を実現します。

(参照:株式会社HERP HERP Hire 公式サイト)

ダイレクトリクルーティングサービス

ダイレクトリクルーティングサービスは、企業が自社の要件に合う人材をデータベースから探し出し、直接スカウトメッセージを送ることができるサービスです。従来の「待ち」の採用ではなく、優秀な人材に直接アプローチする「攻め」の採用を実現します。

Wantedly

「Wantedly」は、ウォンテッドリー株式会社が運営するビジネスSNSです。「シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げ、給与や待遇といった条件面ではなく、企業のビジョンやミッションへの「共感」を軸としたマッチングを創出します。

- 特徴: 企業はブログ形式の「ストーリー」機能を使って、自社の文化や働く人々の様子、事業への想いなどを自由に発信できます。候補者は「話を聞きに行きたい」ボタンから気軽に企業とコンタクトでき、カジュアルな面談を通じて相互理解を深める文化が根付いています。特に、スタートアップやベンチャー企業におけるエンジニアや若手ビジネス職の採用に強みを持っています。

(参照:ウォンテッドリー株式会社 公式サイト)

ビズリーチ

「ビズリーチ」は、株式会社ビズリーチが運営する、ハイクラス人材に特化した会員制の転職サービスです。経営幹部や管理職、専門職などの即戦力人材が多く登録しています。

- 特徴: 登録には審査があり、一定のキャリアを持つ人材がデータベースの中心となっています。企業は登録された職務経歴書を見て、求める経験やスキルを持つ人材に直接スカウトを送ることができます。ヘッドハンターも利用しており、質の高い候補者に出会える可能性が高いサービスです。経営層や事業責任者など、重要ポジションの採用に適しています。

(参照:株式会社ビズリーチ 公式サイト)

dodaダイレクト

「dodaダイレクト」は、パーソルキャリア株式会社が運営するダイレクトリクルーティングサービスです。転職サービス「doda」が保有する日本最大級の会員データベースに直接アクセスできる点が最大の強みです。

- 特徴: 20代の若手から30代、40代のミドル層まで、幅広い業種・職種の経験者が登録しており、多様な採用ニーズに対応できます。AIが企業の求人内容や検索履歴を学習し、マッチする可能性の高い候補者を推薦してくれる機能もあり、効率的なスカウト活動を支援します。多くの候補者の中からターゲットを見つけ出したい場合に有効なサービスです。

(参照:パーソルキャリア株式会社 dodaダイレクト 公式サイト)

これらのツールやサービスを自社の採用戦略に合わせて適切に選択・活用することで、採用活動の質と効率を大きく向上させることができます。

採用戦略に関するよくある質問

採用戦略について検討する中で、多くの人事担当者や経営者が抱く疑問があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。

採用戦略と採用戦術の違いは何ですか?

「採用戦略」と「採用戦術」は、しばしば混同されがちですが、その階層と役割が異なります。この二つの違いを理解することは、計画的で効果的な採用活動を行う上で非常に重要です。

| 項目 | 採用戦略 (Strategy) | 採用戦術 (Tactic) |

|---|---|---|

| 階層 | 上位概念 | 下位概念 |

| 役割 | 「何を」「なぜ」 目的達成のための全体的な方針・シナリオを定める。 |

「どのように」「具体的に」 戦略を実行するための具体的な手段・施策を定める。 |

| 時間軸 | 中長期的(例:3〜5年) | 短期的(例:月次、四半期) |

| 具体例 | 「競合との差別化のため、給与以外の『成長機会』と『企業文化』を前面に押し出し、技術志向の強いエンジニアの採用を強化する」 | ・エンジニア向け技術ブログを週2回更新する。 ・CTOが登壇する技術勉強会を四半期に1度開催する。 ・技術志向の強いダイレクトリクルーティングサービスで、週50件のスカウトを送信する。 ・リファラル採用のインセンティブ制度を見直す。 |

採用戦略が「どの山に登るか」という目的地とルートを決めることだとすれば、採用戦術は「そのルートをどのような装備(ピッケル、アイゼンなど)で、どのようなペースで登るか」という具体的な行動計画にあたります。

優れた戦術も、誤った戦略の下では成果につながりません。例えば、目的地が南の島(戦略)なのに、防寒具(戦術)を一生懸命準備しても意味がありません。まずは「我々は何を達成するために、どのような人材を獲得するのか」という採用戦略を明確に定め、その上で、その戦略を最も効果的に実現するための採用戦術を複数検討し、実行していくことが正しい順序です。

採用戦略は誰が主体となって進めるべきですか?

採用戦略の策定と推進は、特定の部署だけで完結するものではなく、全社的なプロジェクトとして取り組むべきです。それぞれの立場から異なる役割を担い、連携することが成功の鍵となります。

- 経営層(社長、役員):

- 役割: 最終的な意思決定者であり、最大の推進者です。経営戦略と採用戦略の連動性を担保し、必要な予算やリソースを承認します。また、採用の重要性を全社に発信し、協力体制を築く役割も担います。最終面接などで自社のビジョンを語り、候補者を口説くことも重要な役割です。

- 人事部門:

- 役割: 採用戦略の企画・立案・実行をリードする実務のハブとなります。経営層や現場から情報を収集して戦略案を策定し、市場分析、チャネル選定、選考プロセスの設計、データ分析、改善活動など、採用活動全体のプロジェクトマネジメントを担います。

- 現場の管理職・社員:

- 役割: 採用の最前線に立つ重要なプレイヤーです。現場で本当に必要とされている人材の要件定義(ペルソナ設定)に協力し、面接官として候補者のスキルやカルチャーフィットを見極めます。また、自らの人脈を活かしたリファラル採用や、採用広報活動(ブログ執筆、イベント登壇など)への協力も期待されます。

結論として、採用戦略の主体は一つの部署に限定されるものではありません。経営層が明確な旗を振り、人事部門が全体の舵を取り、現場が一体となって漕ぎ出す。このような「三位一体」の体制を構築することが、採用戦略を成功に導くための理想的な形です。特に、人事部門は各所を繋ぐハブとして、積極的にコミュニケーションを取り、全社を巻き込んでいくリーダーシップが求められます。