採用活動において、「誰に」「何を」伝えるかは成功を左右する重要な要素です。多くの企業が求める人物像を定義しようと試みますが、「コミュニケーション能力が高い人」「主体的に行動できる人」といった曖昧な言葉に留まってしまい、採用担当者と現場のマネージャー、経営層の間で認識のズレが生じることは少なくありません。

こうした課題を解決し、採用の精度を飛躍的に高める手法として注目されているのが「採用ペルソナ」の設定です。採用ペルソナとは、自社にとって理想的な候補者像を、まるで実在する一人の人物かのように詳細に描き出したものです。

この記事では、採用ペルソナの基礎知識から、なぜ今その重要性が高まっているのかという背景、そして具体的な作成手順までを5つのステップに分けて詳しく解説します。すぐに使えるテンプレートや、作成時に陥りがちな失敗を避けるための注意点も網羅しており、これから採用ペルソナの作成に取り組む方はもちろん、すでに取り組んでいるが見直しをしたい方にも役立つ内容となっています。

採用活動の羅針盤となるペルソナを設定し、自社にマッチする優秀な人材との出会いを実現させましょう。

目次

採用ペルソナとは

採用ペルソナとは、自社が採用したい理想の人物像を、具体的な一人の人間として詳細に設定したものを指します。単に「30代、営業経験5年以上」といった条件の羅列(ターゲット)とは異なり、その人物の氏名、年齢、学歴、職歴といった基本情報から、性格、価値観、趣味、ライフスタイル、情報収集の方法、キャリアプランに至るまで、リアリティのある人格を構築します。

マーケティング分野で顧客像を具体化するために用いられる「ペルソナ」の考え方を、採用活動に応用したものが採用ペルソナです。採用活動に関わるすべてのメンバーが、この「一人の人物」を共通の指標として参照することで、採用基準のブレをなくし、一貫性のある採用活動を展開することを目的とします。

なぜ、そこまで詳細な「一人の人物」を描き出す必要があるのでしょうか。その理由は、採用活動におけるあらゆる意思決定の質を高めるためです。例えば、以下のような場面で採用ペルソナは強力な羅針盤として機能します。

- 求人票の作成: ペルソナがどのような言葉に魅力を感じ、どのような情報(仕事内容、キャリアパス、働く環境など)を求めているかを想像することで、心に響く求人票を作成できます。

- 採用チャネルの選定: ペルソナが日常的にどのようなメディア(特定のSNS、技術ブログ、業界専門誌など)で情報収集しているかを把握することで、最も効果的な媒体に求人広告を出稿したり、スカウトを送ったりできます。

- 面接でのコミュニケーション: ペルソナの価値観やキャリアプランを理解していれば、面接で確認すべき質問が明確になり、候補者の本質を見抜く質の高い対話ができます。また、自社の魅力をペルソナの志向に合わせて的確に伝えることも可能です。

- 内定者フォロー: ペルソナが抱きやすい不安や疑問を予測し、先回りして情報提供やケアを行うことで、内定辞退のリスクを低減できます。

ここで重要なのは、採用ペルソナは「完璧なスーパーマン」や「空想上の理想像」ではないという点です。あくまで、自社の企業文化や事業戦略にマッチし、入社後に活躍・定着してくれる可能性が高い、現実的な人物像でなければなりません。そのため、ペルソナの作成には、社内で活躍している社員(ハイパフォーマー)へのインタビューや、過去の応募者データ、転職市場の動向といった客観的な情報やデータが不可欠となります。

具体例を挙げてみましょう。あるIT企業がWebアプリケーションエンジニアを募集する場合、採用ペルソナは以下のようになるかもしれません。

【Webアプリケーションエンジニアの採用ペルソナ例】

- 氏名: 鈴木 誠(すずき まこと)

- 年齢: 28歳

- 居住地: 東京都世田谷区

- 職務経歴: SIerで4年間、官公庁向けのシステム開発に従事。現在はWeb系受託開発企業に転職して2年目。

- スキル: Ruby on Railsでの開発経験が豊富。フロントエンドはVue.jsを独学で習得中。AWSを用いたインフラ構築の基礎知識もある。

- 性格: 知的好奇心が旺盛で、新しい技術を学ぶのが好き。チームでの協調性を重んじるが、一人で黙々とコーディングする時間も大切にしたい。

- 情報収集: X(旧Twitter)で著名なエンジニアをフォロー。技術ブログ(Qiita, Zenn)を毎日チェック。週末には技術系の勉強会に参加することもある。

- 転職理由: もっとユーザーに近い距離で、自社サービスのグロースに直接貢献したい。技術選定の裁量権がある環境で、モダンな開発プロセスを経験したいと考えている。

このように人物像を具体化することで、「鈴木さんのような人に響く求人票を書こう」「彼がよく見ている技術ブログに記事広告を出してみよう」「面接では、技術選定の裁量権について詳しく話そう」といった、具体的で効果的なアクションプランが生まれます。採用ペルソナは、採用活動の解像度を上げ、戦略的な意思決定を可能にするための強力なツールなのです。

採用ペルソナと採用ターゲットの違い

採用活動において、「採用ペルソナ」と「採用ターゲット」という2つの言葉は混同されがちですが、両者は似て非なる概念です。この違いを正確に理解することは、効果的な採用戦略を立てる上で非常に重要です。端的に言えば、採用ターゲットが「属性の集合体(群)」であるのに対し、採用ペルソナは「具体的な個人(個)」を指します。

採用ターゲットとは、採用したい人材を「年齢」「性別」「経験」「スキル」といった、比較的広範な条件で絞り込んだ候補者のグループです。これは、採用活動の方向性を大まかに定めるための、いわば「的」のような役割を果たします。

例えば、「20代後半から30代の、法人営業経験が3年以上ある、マネジメント経験者」といった定義が採用ターゲットです。この定義は分かりやすく、採用市場のどこを狙うべきかを明確にする上では有効です。しかし、このターゲットに該当する人々は、実際には多種多様です。同じ「30代の法人営業経験者」でも、安定志向の人もいれば、挑戦的な環境を求める人もいます。給与を最優先する人もいれば、ワークライフバランスを重視する人もいるでしょう。

採用ターゲット設定だけでは、こうした個々の価値観や志向性、行動様式といった内面的な部分まで踏み込むことができません。その結果、求人広告のメッセージやスカウトメールの文面が、誰にでも当てはまるような当たり障りのないものになりがちで、数多くの競合他社の情報の中に埋もれてしまうリスクがあります。

一方、採用ペルソナは、そのターゲットグループの中から、自社にとって最も理想的だと思われる一人の人物像を、詳細なプロフィールやストーリーを交えて具体的に描き出したものです。前述の例で言えば、「鈴木 誠さん、28歳」のように、名前や人格を与え、その人の悩みや希望、情報収集の方法までを深く掘り下げます。

この「個人」レベルまでの解像度の高さが、採用ペルソナの最大の特徴であり、強みです。ペルソナを設定することで、私たちは「この人は、どんな言葉に心を動かされるだろうか」「どんな情報に興味を持つだろうか」「どんな働き方に魅力を感じるだろうか」といった、候補者のインサイト(深層心理)に寄り添ったコミュニケーション設計が可能になります。

採用ペルソナと採用ターゲットの違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 採用ターゲット | 採用ペルソナ |

|---|---|---|

| 定義 | 採用したい候補者の属性(条件)の集合体 | 自社にとって理想的な具体的な一人の人物像 |

| 粒度 | 広い(集団、セグメント) | 詳細(個人、キャラクター) |

| 視点 | 企業側からの「条件」が中心 | 候補者側の「人格・価値観」が中心 |

| 設定項目例 | 年齢層、経験年数、必須スキル、学歴など(What/Where) | 氏名、性格、価値観、悩み、情報収集方法、ライフスタイルなど(Who/Why) |

| 目的 | 採用市場のどこを狙うかという大枠の方向性を定める | 採用活動のあらゆる場面での具体的なアクションや判断基準を定める |

| 訴求メッセージ | 比較的、一般的・画一的になりやすい | 具体的で、感情に訴えかけるメッセージを作りやすい |

両者は対立するものではなく、補完しあう関係にあります。多くの場合、まず大枠の採用ターゲットを定めてから、その中で最も訴求したい具体的な人物像として採用ペルソナを設定するという流れが効果的です。ターゲットという「的」の中心に、ペルソナという「ど真ん中の核」を置くイメージです。

例えば、「DX推進を担うITコンサルタント」という採用ターゲットを設定したとします。このままでは、どのようなメッセージを発信すれば良いか曖昧です。しかし、ここに「大手SIer出身で、もっと顧客の事業に踏み込んだ提案がしたいと考えている32歳。最新の技術トレンドに敏感で、海外のテック系ニュースメディアを日常的にチェックしている」といったペルソナを設定することで、「当社の魅力である『事業会社と一体となったプロジェクト推進』を強調しよう」「スカウトメールでは、最新技術を活用した事例を具体的に記載しよう」といった、シャープで具体的な戦術が見えてきます。

採用ターゲットが採用活動の「地図」だとすれば、採用ペルソナは目的地までナビゲートしてくれる「GPS」のような存在です。地図だけでは迷ってしまう道のりも、GPSがあれば、最短かつ最適なルートで目的地にたどり着けます。 採用活動という複雑な道のりを成功に導くために、採用ターゲットと採用ペルソナ、両方の視点を使い分けることが求められるのです。

なぜ今、採用ペルソナが重要視されているのか

近年、多くの企業が採用ペルソナの策定に力を入れています。なぜ今、これほどまでに採用ペルソナが重要視されているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や社会構造の大きな変化があります。ここでは、特に重要な2つの要因、「労働人口の減少による採用難」と「働き方や価値観の多様化」について詳しく解説します。

労働人口の減少による採用難

日本が直面している最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の労働力人口は長期的に減少傾向にあり、今後もこの流れが続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「労働力調査(基本集計)」)

労働力の供給が減る一方で、多くの産業で人手不足が深刻化しており、企業間の人材獲得競争は激しさを増すばかりです。厚生労働省が発表する有効求人倍率は、多くの時期で1倍を上回っており、一人の求職者に対して複数の求人がある「売り手市場」が常態化しています。

このような状況下では、企業はもはや「候補者を選ぶ」立場ではなく、「候補者から選ばれる」立場へと変化しています。かつてのように、ただ求人情報を公開して待っているだけでは、優秀な人材からの応募は期待できません。数多くの選択肢を持つ候補者に対して、自社の魅力を的確に伝え、興味を持ってもらうための能動的なアプローチが不可欠です。

しかし、やみくもにアプローチしても効果は薄く、かえって採用コストや工数を増大させるだけです。そこで重要になるのが、採用ペルソナです。

採用ペルソナを設定することで、自社が本当に必要としている人材が誰なのか、その人はどこにいて、何を求めているのかを明確にできます。 ターゲットが明確になれば、限られたリソース(人、時間、予算)をそのペルソナに響く活動に集中投下できます。

例えば、多くの企業が同じような文面で一斉にスカウトメールを送る中、ペルソナの経歴や志向性を深く理解した上で、「あなたの〇〇というご経験は、当社の△△という課題を解決するためにまさに求めていたものです」といった、パーソナライズされたメッセージを送ることができれば、開封率や返信率は格段に向上するでしょう。

また、売り手市場では、候補者は企業の情報をより注意深く吟味します。求人票に書かれている情報だけでなく、企業のウェブサイト、SNS、社員の口コミなど、あらゆる情報源を駆使して、「この会社は自分に合っているか?」を判断します。採用ペルソナは、こうした様々な情報発信の軸となります。ペルソナを意識することで、発信する情報に一貫性が生まれ、「この会社は、自分のような人材を求めているのだな」という強いメッセージとして候補者に伝わります。

労働人口が減少し、一人ひとりの人材の価値が高まる時代だからこそ、採用活動の精度を高め、自社にとって最適な人材にピンポイントでアプローチするための羅針盤として、採用ペルソナの重要性が増しているのです。

働き方や価値観の多様化

もう一つの大きな背景は、人々の働き方や仕事に対する価値観が劇的に多様化したことです。終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が過去のものとなり、転職は当たり前のキャリア戦略の一つとなりました。リモートワークやフレックスタイム制度の普及、副業・兼業の解禁など、働き方の選択肢も飛躍的に増えています。

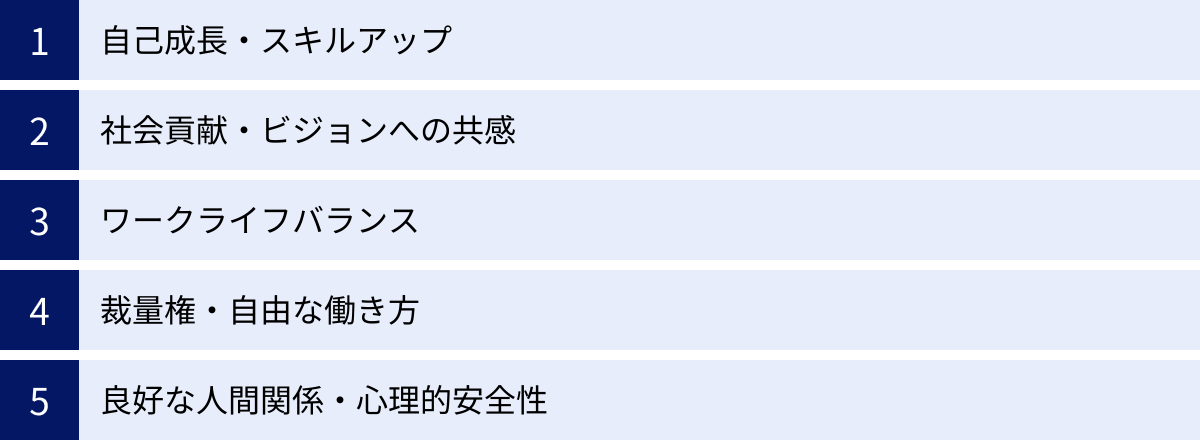

こうした変化に伴い、人々が仕事に求めるものも一様ではなくなりました。かつては「高い給与」や「安定性」「企業のネームバリュー」が会社選びの主な動機でしたが、現在ではそれらに加えて、以下のような多様な価値観が存在します。

- 自己成長・スキルアップ: 挑戦的な仕事を通じて、市場価値の高いスキルを身につけたい。

- 社会貢献・ビジョンへの共感: 企業の理念や事業の社会的な意義に共感し、その一員として貢献したい。

- ワークライフバランス: 仕事とプライベートを両立させ、充実した人生を送りたい。

- 裁量権・自由な働き方: 自分の専門性を活かし、自律的に仕事を進めたい。

- 良好な人間関係・心理的安全性: 互いに尊重し合える仲間と、安心して働ける環境を重視する。

特に、これからの労働市場の中心となるミレニアル世代やZ世代は、こうした内面的な動機や働きがいの有無を重視する傾向が強いと言われています。

このような価値観が多様化した時代において、すべての候補者に響く「万能なアピール」は存在しません。 例えば、自己成長を強く望む候補者に対して、ひたすら「安定性」をアピールしても心には響かないでしょう。逆に、ワークライフバランスを重視する候補者に、「24時間仕事にコミットする環境」を魅力として伝えても、敬遠されてしまいます。

ここで採用ペルソナが真価を発揮します。ペルソナを設定するプロセスでは、理想の人物像が「何を大切にし、何をモチベーションに働くのか」という価値観の部分を深く掘り下げます。

- ペルソナは「自己成長」を重視するタイプか?

- それとも「社会貢献」にやりがいを感じるタイプか?

- あるいは「チームとの一体感」を何よりも大切にするタイプか?

このようにペルソナの価値観を具体的に定義することで、自社が提供できる価値(EVP:従業員価値提案)のうち、何を、どのように伝えれば最も効果的かが見えてきます。求人票の言葉選び、面接での質問内容、オファー面談での口説き文句まで、すべてをペルソナの価値観に合わせて最適化できるのです。

働き方や価値観の多様化が進む現代において、企業は自社の魅力を一方的に発信するのではなく、候補者一人ひとりの心に寄り添い、対話する姿勢が求められます。採用ペルソナは、そのための「仮想の対話相手」であり、多様な人材の中から自社と真にマッチする相手を見つけ出すための、不可欠なツールと言えるでしょう。

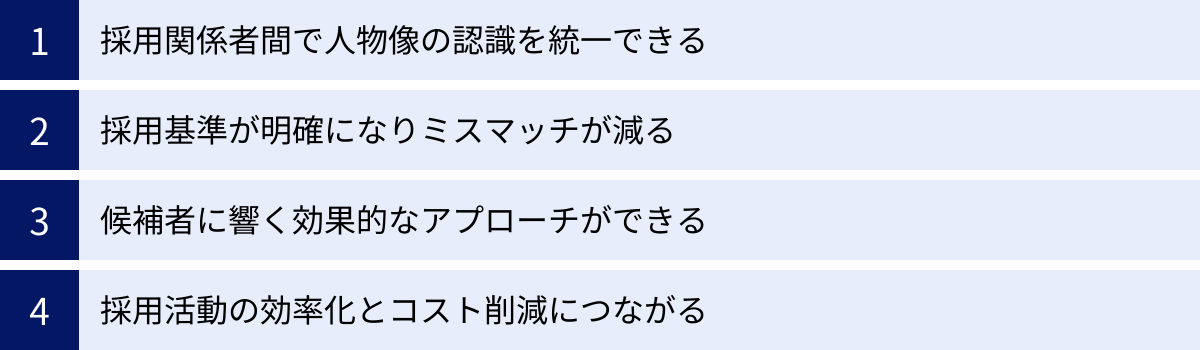

採用ペルソナを設定する4つのメリット

採用ペルソナを時間と労力をかけて設定することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、採用活動の質と効率を向上させる4つの主要なメリットについて、具体的なシーンを交えながら解説します。

① 採用関係者間で人物像の認識を統一できる

採用活動は、人事部だけで完結するものではありません。多くの場合、配属先の現場マネージャーやメンバー、役員など、複数の立場の人間が関わります。それぞれの立場や経験、役割が異なるため、「求める人物像」に対する考え方も自然と異なってきます。

例えば、「主体性のある人材が欲しい」という要望があったとします。

- 経営層は「誰もやったことのない新しい事業を自ら立ち上げられる人材」をイメージしているかもしれません。

- 現場マネージャーは「指示を待つのではなく、自ら課題を見つけて改善提案ができる人材」を求めているかもしれません。

- 人事担当者は「研修プログラムに積極的に参加し、能動的に学習する姿勢のある人材」を想定しているかもしれません。

このように、同じ「主体性」という言葉を使っていても、その解釈は三者三様です。この認識のズレが、書類選考の基準のブレや、面接での評価の食い違い、最終的な採用のミスマッチにつながる大きな原因となります。

ここで採用ペルソナが強力な共通言語として機能します。採用ペルソナという、名前や経歴、性格までが具体的に描かれた「一人の人物」を共有することで、採用関係者全員が同じ人物を思い浮かべながら議論や選考を進めることができます。

「今回の募集では、ペルソナの『鈴木さん』のような、既存のやり方にとらわれず、新しいツールを積極的に試す好奇心旺盛な人を採用したいですね」

「面接では、『鈴木さん』なら当社のこの課題にどう立ち向かうか、という観点で質問してみましょう」

といったように、会話が具体的になり、認識のズレが起こりにくくなります。結果として、以下のような効果が期待できます。

- 選考基準の統一: 面接官ごとの評価のバラつきが減り、客観的で公平な選考が実現します。

- 意思決定の迅速化: 最終選考などで意見が分かれた際も、「どちらがよりペルソナに近いか」という明確な判断軸があるため、スムーズな意思決定が可能です。

- 部門間の連携強化: 人事と現場が一体となって採用活動に取り組む意識が醸成され、より戦略的な採用が実現します。

採用ペルソナは、関係者の頭の中に散らばっていた曖昧なイメージを、一つの明確な人物像に集約し、組織全体の採用力を高める土台となるのです。

② 採用基準が明確になりミスマッチが減る

採用における最大の失敗の一つは、入社後のミスマッチです。スキルや経歴は申し分ないのに、社風やチームの雰囲気に馴染めなかったり、仕事の進め方に対する価値観が合わなかったりして、早期に離職してしまうケースは少なくありません。これは、企業にとっても採用された本人にとっても不幸な結果です。

ミスマッチが起こる原因の多くは、選考段階でスキルや経験といった「見える能力(ハードスキル)」にばかり注目してしまい、価値観や思考性、人柄といった「見えにくい能力(ソフトスキル)」の見極めが不十分であることにあります。

採用ペルソナは、この課題を解決する上で非常に有効です。なぜなら、ペルソナの設定項目には、スキルや経験だけでなく、「性格・価値観」「仕事観・キャリアプラン」「ストレスに感じること」といった、カルチャーフィットを測る上で重要な要素が豊富に含まれているからです。

ペルソナを策定することで、「自社で活躍し、定着してくれる人材は、どのような価値観や性格を持っているのか」という採用基準が言語化され、明確になります。 これにより、面接官は候補者の経験談を聞きながら、「このエピソードは、ペルソナの『チームワークを重んじる』という価値観と一致しているな」「この考え方は、ペルソナの『変化を恐れず挑戦する』姿勢とは少し違うかもしれない」といったように、自社の基準に照らし合わせて候補者を深く理解することができます。

面接官個人の主観や印象、「なんとなく良さそう」といった曖昧な評価に頼るのではなく、ペルソナという客観的なものさしを用いることで、選考の精度は格段に向上します。

結果として、スキルフィットとカルチャーフィットの両方を満たした人材を採用できる確率が高まり、入社後の定着率向上や早期離職の防止につながります。 長期的に見れば、これは企業の組織力を強化し、安定した成長を支える重要な基盤となるでしょう。

③ 候補者に響く効果的なアプローチができる

売り手市場が続き、人材獲得競争が激化する中、企業からのアプローチは候補者のもとに日々大量に届いています。その中で自社に興味を持ってもらうためには、「誰にでも当てはまる無難なメッセージ」ではなく、「これは、まさに自分のために書かれたメッセージだ」と候補者に感じてもらえるような、パーソナライズされたコミュニケーションが不可欠です。

採用ペルソナは、この「刺さる」コミュニケーションを設計するための設計図となります。ペルソナのプロフィールには、「情報収集の方法」「仕事に求めるもの」「響くキーワード」といった、アプローチのヒントが詰まっています。

例えば、以下のようにペルソナの特性に合わせてアプローチを最適化できます。

- ペルソナが技術ブログで情報収集している場合: 自社のエンジニアに技術ブログを執筆してもらい、専門性の高さをアピールする。

- ペルソナがワークライフバランスを重視している場合: 求人票や面接で、フレックス制度やリモートワーク、平均残業時間といった具体的な働き方の魅力を前面に押し出す。

- ペルソナが企業のビジョンへの共感を大切にしている場合: スカウトメールの冒頭で、創業者の想いや事業が目指す社会的な意義を熱く語る。

- ペルソナがX(旧Twitter)を積極的に利用している場合: Xで採用アカウントを運用し、社員の日常や社内の雰囲気が伝わるカジュアルな情報を発信する。

このように、ペルソナの解像度が高ければ高いほど、採用活動のあらゆるタッチポイント(求人広告、スカウト、カジュアル面談、面接など)におけるコミュニケーションの精度が上がります。

採用ペルソナは、自社のメッセージを届けるべき相手を特定し、その相手の心に最も響く方法で語りかけることを可能にします。 これにより、候補者の応募意欲や入社意欲を効果的に高め、採用競争において優位に立つことができるのです。

④ 採用活動の効率化とコスト削減につながる

上記①〜③のメリットは、最終的に採用活動全体の効率化とコスト削減という経営的な成果にも結びつきます。

まず、ペルソナによって採用ターゲットが明確になるため、無駄な採用活動を減らすことができます。 例えば、ペルソナが利用しないであろう採用媒体への広告出稿を停止したり、ペルソナの条件から外れる候補者へのスカウト送信を控えたりすることで、採用広告費や人件費を最適化できます。

次に、選考プロセスも効率化されます。書類選考や一次面接の段階で、ペルソナとの合致度を基準にスクリーニングを行うことで、その後の面接に進む候補者の質が高まります。これにより、現場のマネージャーや役員が面接に費やす時間を削減できるだけでなく、「会ってみたけど、全くイメージと違った」という事態を防ぐことができます。

さらに、②で述べたように、ミスマッチの減少は長期的なコスト削減に大きく貢献します。早期離職が発生すると、それまでにかかった採用コスト(広告費、エージェント手数料など)や教育コストが無駄になるだけでなく、再度採用活動を行うための追加コストが発生します。入社後の定着率が向上することは、採用活動のROI(投資対効果)を最大化する上で極めて重要です。

このように、採用ペルソナの設定は、単に「良い人を採る」という採用の質を高めるだけでなく、採用に関わる一連の活動を効率化し、無駄なコストを削減するという、経営的な視点からも非常に大きなメリットをもたらす戦略的な投資と言えるのです。

採用ペルソナの作り方5ステップ

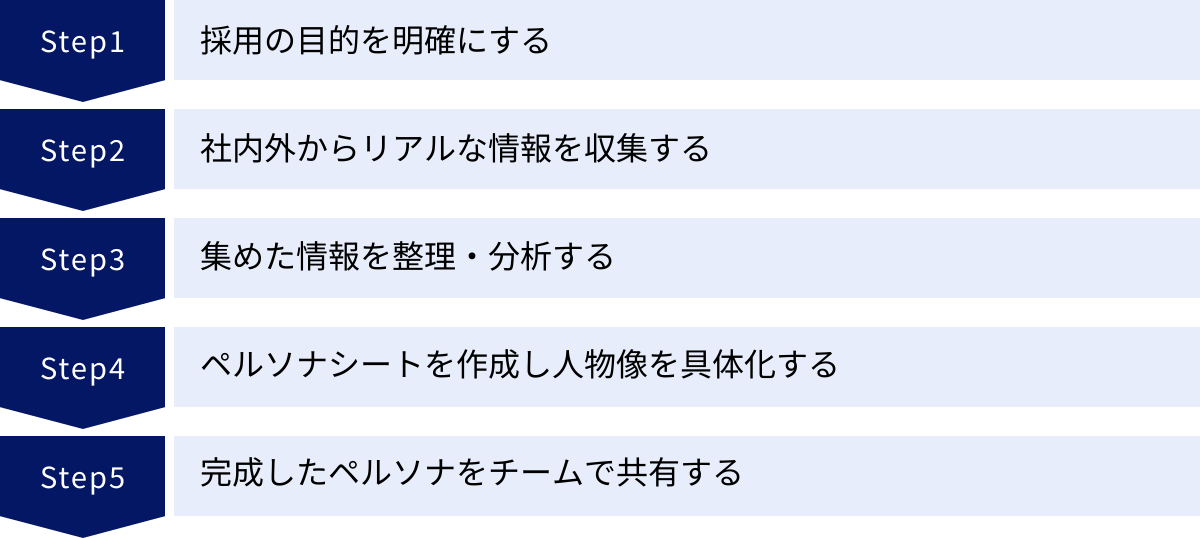

採用ペルソナの重要性やメリットを理解したところで、次はいよいよ具体的な作り方を見ていきましょう。効果的な採用ペルソナは、思いつきや空想ではなく、体系的なプロセスを経て生まれます。ここでは、誰でも実践できるよう、5つのステップに分けて分かりやすく解説します。

① STEP1:採用の目的を明確にする

ペルソナ作成の最初のステップは、「どのような人物を採用したいか(Who)」を考える前に、「なぜ、何のために採用するのか(Why/What)」を徹底的に明確にすることです。ここが曖昧なまま進めてしまうと、後々のプロセスで方向性がブレてしまい、実用性のないペルソナが出来上がってしまいます。

まずは、採用の背景にある事業上の課題や組織の目標を整理しましょう。以下の問いについて、経営層や事業責任者、現場のマネージャーと議論し、認識をすり合わせることが重要です。

- 採用の背景は何か?: 欠員補充なのか、事業拡大に伴う増員なのか、新規事業の立ち上げのためか。

- そのポジションのミッションは何か?: 採用された人に、どのような役割を担い、何を達成してほしいのか。

- 期待する成果は何か?: 3ヶ月後、1年後、3年後に、どのような状態になっていてほしいか。具体的なKPI(重要業績評価指標)があれば、それも明確にする。

- チーム内での役割は?: 既存のチームメンバーとの関係性の中で、どのような役割(例: リーダー、ムードメーカー、専門家)を期待するか。

- 将来的にはどうなってほしいか?: そのポジションのキャリアパスはどのように描けるか。(例: スペシャリストとして専門性を極める、マネージャーとしてチームを率いるなど)

この段階で、関係者間の期待値を揃え、採用ポジションに求められる要件を言語化しておくことが、ペルソナの骨格を強固なものにします。例えば、「新規SaaSプロダクトの立ち上げに伴い、プロダクトマーケティングマネージャーを1名増員する。ミッションは、リリース後1年でMRR(月次経常収益)1,000万円を達成すること。将来的にはマーケティングチームのリーダーを担ってほしい」といったレベルまで具体化できると理想的です。

この「採用の目的」が、ペルソナの方向性を決めるコンパスとなります。 どんなに詳細なペルソナを作っても、この目的とずれていては意味がありません。急がば回れ、まずは採用の根本的な目的定義から始めましょう。

② STEP2:社内外からリアルな情報を収集する

採用ペルソナに魂を吹き込むのは、リアルな情報とデータです。このステップでは、机上の空論で終わらせないために、社内外の様々な情報源から、人物像を構成するための客観的なファクトを集めます。

【社内からの情報収集】

- ハイパフォーマーへのインタビュー:

- その職種で現在活躍している社員(ハイパフォーマー)は、最も優れたペルソナのモデルケースです。彼ら・彼女らになぜ自社を選んだのか、仕事のやりがいや困難は何か、どのようなキャリアプランを描いているのか、普段どのように情報収集しているのかなどをヒアリングします。成功の要因となっているスキルや思考特性を抽出しましょう。

- 現場マネージャーへのヒアリング:

- 採用する人材が配属されるチームのマネージャーに、チームの現状の課題、どのような人物であればチームのパフォーマンスを最大化できるか、過去に活躍した人・馴染めなかった人の特徴などを具体的に聞きます。

- 採用・退職データの分析:

- 過去の応募者データ(どの媒体からの応募が多いか、どのような経歴の人が多いかなど)や、活躍して定着している社員、残念ながら早期に退職してしまった社員のデータを分析します。これにより、自社にマッチする人材とそうでない人材の傾向が見えてきます。

【社外からの情報収集】

- 転職市場の調査:

- 競合他社がどのような条件で、どのような人材を募集しているかを調査します。求人サイトや転職エージェントの情報を活用し、給与水準や求められるスキルセットの市場感を把握します。

- SNSやQ&Aサイトの分析:

- ペルソナが属するであろう職種の人々が、X(旧Twitter)やLinkedIn、Qiita(エンジニア向け)、noteなどでどのような発信をしているか、どのような悩みや関心を持っているかを観察します。これは、ペルソナのインサイトを理解する上で非常に有効な情報源です。

- 転職エージェントへのヒアリング:

- 付き合いのある転職エージェントがいれば、担当コンサルタントに市場の最新動向や、候補者のリアルな声を聞いてみるのも良いでしょう。客観的な視点からのアドバイスが得られます。

重要なのは、思い込みや先入観を捨て、多角的な視点から情報を集めることです。これらの定性的・定量的な情報が、次のステップで人物像を構築するための血肉となります。

③ STEP3:集めた情報を整理・分析する

STEP2で収集した膨大な情報を、意味のある塊に整理し、人物像の輪郭を浮かび上がらせるのがこのステップです。情報の断片を構造化し、共通点や重要な要素を抽出していきます。

整理の方法としては、付箋やホワイトボードを使ったアナログな手法(KJ法など)も有効ですし、マインドマップツールやスプレッドシートを活用するのも良いでしょう。

以下の様なカテゴリーに分けて情報を分類していくと、整理しやすくなります。

- 属性・経歴: 年齢、学歴、職務経歴、居住地など

- スキル・専門性: ハードスキル、ソフトスキル、保有資格、実績など

- 性格・価値観: 性格特性、仕事で大切にしていること、モチベーションの源泉など

- キャリア志向: 将来の目標、会社選びの軸、理想の働き方など

- 行動・ライフスタイル: 情報収集の方法、趣味、休日の過ごし方など

- 悩み・課題: 現状の仕事やキャリアに対する不満や不安など

この整理・分析の過程で、いくつかの共通パターンや人物像のクラスターが見えてくることがあります。例えば、「技術志向のスペシャリストタイプ」と「マネジメント志向のリーダータイプ」といった複数のパターンです。その場合は、STEP1で定義した採用目的に立ち返り、今回の採用で最も優先すべきはどのタイプかを判断し、ペルソナの方向性を絞り込みます。場合によっては、複数のペルソナを作成することも検討します(詳細は後述)。

このステップは、いわば料理における下ごしらえのようなものです。集めた素材(情報)を丁寧に分類・整理することで、最終的なペルソナという料理の味が決まります。

④ STEP4:ペルソナシートを作成し人物像を具体化する

いよいよ、これまでのステップで得られた情報をもとに、ペルソナを具体的な一人の人物として描写していきます。そのためのツールが「ペルソナシート」です。

ペルソナシートに決まった形式はありませんが、後述する「採用ペルソナに設定すべき項目一覧」を参考に、自社に必要な項目を盛り込んだフォーマットを作成しましょう。

項目を埋めていく際には、単に情報を羅列するだけでなく、その人物が生き生きと動き出すようなストーリーや背景を描写することが、リアリティを高めるコツです。

- 名前と顔写真を与える:

- 「田中 太郎」のような具体的な名前をつけます。また、人物のイメージに合う顔写真(著作権フリー素材など)を用意すると、チーム内でイメージを共有しやすくなり、格段に愛着が湧きます。

- ストーリーを語る:

- 「彼/彼女が転職を考え始めたきっかけは何か?」「典型的な一日のスケジュールは?」「最近ハマっていることは?」といった物語を付け加えることで、単なるデータの集合体から、感情移入できる一人の人間へと変わります。

- その人自身の言葉で語らせる:

- 「”もっとユーザーの声を直接聞ける環境で働きたいんだ”」「”裁量権がないのが今の会社の悩みだな”」といったように、ペルソナが言いそうなセリフ(キャッチコピー)を挿入すると、人物像がより鮮明になります。

ペルソナシートは、採用関係者全員が参照する設計図です。誰が見ても同じ人物を思い浮かべられるよう、具体的かつ詳細に記述することを心がけましょう。

⑤ STEP5:完成したペルソナをチームで共有する

ペルソナシートが完成したら、それで終わりではありません。ペルソナは、作成して満足するものではなく、活用されて初めて価値を生みます。

最後のステップとして、完成したペルソナシートを採用に関わる全ての関係者(経営層、現場マネージャー、人事、面接官など)と共有し、レビュー会を実施しましょう。

レビュー会では、以下の点を確認します。

- リアリティ: この人物像は、現実の転職市場に存在するだろうか?理想を詰め込みすぎていないか?

- 一貫性: 設定されたプロフィールやストーリーに矛盾はないか?

- 共感性: 現場のメンバーは、この人物と一緒に働きたいと思えるか?

- 目的との合致: この人物は、STEP1で定義した採用目的を達成してくれるだろうか?

フィードバックを元にペルソナをブラッシュアップし、最終版が完成したら、それを採用活動の「憲法」として位置づけます。求人票の作成、スカウトメールの文面、面接の質問設計、内定者へのオファー内容など、あらゆる場面で「このアプローチは、ペルソナの〇〇さんに響くだろうか?」と問いかける文化を醸成することが重要です。

また、一度作成したペルソナは固定的なものではありません。事業環境や市場の変化に合わせて、定期的に見直し、更新していくことも忘れないようにしましょう。ペルソナをチームの中心に据え、継続的に活用していくことで、組織全体の採用力は着実に向上していきます。

採用ペルソナに設定すべき項目一覧

効果的な採用ペルソナを作成するためには、どのような項目を設定すればよいのでしょうか。ここでは、一般的によく用いられる項目を6つのカテゴリーに分けて一覧化し、それぞれの項目の目的や設定のポイントを解説します。これらの項目を網羅することで、人物像を多角的かつ深く掘り下げることができます。自社の採用ポジションの特性に合わせて、これらの項目をカスタマイズして活用してください。

| カテゴリー | 項目例 | 目的・設定のポイント |

|---|---|---|

| 基本情報 | 氏名、年齢、性別、顔写真、居住地、最終学歴、家族構成など | 人物像にリアリティを持たせ、具体的な個人として認識するための基礎情報。顔写真はイメージに合うフリー素材などを活用すると効果的。 |

| 性格・価値観 | 性格(例: MBTI)、強み・弱み、大切にしていること、モチベーションの源泉、ストレスに感じることなど | カルチャーフィットを見極める上で最も重要な項目。自社のバリューや行動指針と照らし合わせながら、活躍する社員の特徴を反映させる。 |

| スキル・経験 | 経験業界・職種、役職、経験年数、保有スキル(ハード/ソフト)、実績・成果、得意な業務、苦手な業務、保有資格など | 職務遂行能力を測るための項目。必須(Must)と歓迎(Want)を明確に区別して設定することが、現実的なペルソナ作成の鍵。 |

| 仕事観・キャリアプラン | 仕事に求めること、会社選びの軸、理想の働き方(リモート/出社)、キャリアの目標(5年後、10年後)、理想の上司・同僚像など | 候補者の働く動機や志向性を理解し、自社が提供できる価値とマッチするかを判断する。入社後の定着や活躍を予測する上で重要。 |

| プライベート・ライフスタイル | 趣味、休日の過ごし方、購読しているメディア、尊敬する人物、最近関心のあること、自己投資していることなど | 人物像に深みと人間味を与える項目。面接でのアイスブレイクや、候補者との関係構築のヒントにもなる。 |

| 情報収集の方法 | よく利用するSNS、チェックするWebサイト/ブログ、購読する雑誌/ニュースレター、参加するコミュニティ/イベントなど | 採用チャネルの選定や、効果的な情報発信の方法を検討するための項目。どこで候補者と接点を持つべきかの戦略を立てる上で不可欠。 |

基本情報

このカテゴリーは、ペルソナを具体的な「個人」として認識するための土台となる情報です。氏名や年齢といった基本情報を設定することで、チームメンバーがペルソナについて語る際に「彼」「彼女」といった代名詞ではなく、固有名詞で呼べるようになり、人物像がより身近な存在になります。

- 氏名、年齢、性別、顔写真: 人物像の核。特に顔写真は、イメージの共有を強力に促進します。

- 居住地、通勤時間: 働き方の希望(リモートワーク志向など)や、生活背景を推測する手がかりになります。

- 最終学歴、専攻: 専門知識のバックグラウンドや論理的思考力の基礎を把握します。

- 家族構成(配偶者、子供の有無など): ライフステージを理解し、ワークライフバランスへの考え方を推測する材料になります。

性格・価値観

カルチャーフィットを見極める上で、スキル以上に重要となるのがこのカテゴリーです。自社の文化や大切にしている価値観(バリュー)と、ペルソナの性格や価値観がどれだけ一致しているかを確認します。

- 性格: MBTI診断のタイプ(例: INTJ – 建築家)などを参考にすると、具体的な性格特性を言語化しやすくなります。

- 強み・弱み: 自己認識をどのように持っているか。弱みをどう克服しようとしているか、という視点も重要です。

- 大切にしていること: 「挑戦」「安定」「協調」「自律」など、その人が人生や仕事において何を軸に意思決定するかを示します。

- モチベーションの源泉: 何によって意欲が高まるのか(例: 感謝されること、難しい課題を解決すること、新しい知識を得ること)。

- ストレスに感じること: どのような状況下でパフォーマンスが下がるか。自社の環境がペルソナにとってストレスフルでないかを検討します。

スキル・経験

このカテゴリーは、候補者が入社後すぐに業務を遂行できるか、いわゆる「スキルフィット」を判断するための情報です。具体的かつ明確に定義することが求められます。

- 経験業界・職種、役職、経験年数: これまでのキャリアの全体像を把握します。

- 保有スキル: 専門的な技術や知識(ハードスキル)と、コミュニケーション能力や問題解決能力(ソフトスキル)の両方を定義します。

- 実績・成果: これまでのキャリアでどのような成果を出してきたか。可能であれば定量的な実績(例: 売上を〇%向上させた)を記述します。

- 得意な業務・苦手な業務: スキルだけでなく、本人の志向性や興味の方向性を理解します。

仕事観・キャリアプラン

候補者が仕事やキャリアに対してどのような考えを持っているかを理解するための項目です。候補者の「Will(やりたいこと)」と、自社が提供できる「Can(できること)」が重なる部分を見つけるために重要です。

- 仕事に求めること: 給与、やりがい、成長機会、人間関係、裁量権など、何を優先するか。

- 会社選びの軸: どのような基準で転職先を探しているか。

- 理想の働き方: リモートワークやフレックスタイムへの希望度合い。チームでの仕事と個人での仕事のバランスなど。

- キャリアの目標: 5年後、10年後にどのような専門家、あるいはどのようなポジションになっていたいか。

プライベート・ライフスタイル

仕事以外の側面を描写することで、ペルソナに人間的な深みを与え、よりリアルな人物像を構築します。これらの情報は、面接での雑談のネタになったり、候補者との心理的な距離を縮めるきっかけになったりもします。

- 趣味、休日の過ごし方: 人柄やストレス解消法を垣間見ることができます。

- 購読しているメディア、尊敬する人物: 価値観や関心の方向性を知る手がかりになります。

- 自己投資していること: 成長意欲や学習への姿勢を測る指標となります。

情報収集の方法

このカテゴリーは、採用マーケティングの観点から非常に重要です。 理想の候補者がどこにいるのか、どのようなメッセージを、どのチャネルで届ければ効果的なのかを判断するための情報源となります。

- よく利用するSNS: LinkedIn、X(旧Twitter)、Facebookなど、プラットフォームによってユーザー層や文化が異なります。

- チェックするWebサイト/ブログ: 業界ニュースサイト、個人の技術ブログ、noteなど、具体的なサイト名を挙げます。

- 参加するコミュニティ/イベント: オンラインコミュニティ(Slack、Discordなど)や、オフラインの勉強会、カンファレンスなど。

これらの項目をバランス良く設定することで、採用活動のあらゆる場面で「この判断はペルソナにとって正しいか?」と立ち返ることができる、強力な指針が完成します。

すぐに使える採用ペルソナのテンプレート

ここでは、前章で解説した項目を基に、すぐにでも採用ペルソナ作成に活用できるテンプレートを紹介します。このテンプレートはあくまで基本的な骨子です。自社の採用ポジションや目的に合わせて、自由に項目を追加・削除・変更してご活用ください。

また、テンプレートの後には、架空の職種「BtoB SaaS企業のカスタマーサクセス職」を想定した具体的な記入例も示します。これを参考に、自社のペルソナ作成のイメージを膨らませてみましょう。

採用ペルソナ作成テンプレート

【ペルソナのサマリー】

- キャッチコピー: (この人物を一言で表すフレーズ)

- 概要: (この人物の全体像を2〜3行で要約)

【基本情報】

- 顔写真: (イメージに合う写真を挿入)

- 氏名:

- 年齢:

- 性別:

- 最終学歴:

- 居住地:

- 家族構成:

【性格・価値観】

- 性格(MBTIなど):

- キーワード: (#誠実 #探究心 #チーム志向 など)

- 強み:

- 弱み(改善点):

- 大切にしていること:

- モチベーションが上がる時:

- ストレスを感じる時:

【スキル・経験】

- 現職(または前職):

- 職務経歴(要約):

- 保有スキル(ハード):

- 保有スキル(ソフト):

- 実績・成果:

- 得意な業務:

- 苦手な業務:

- 保有資格・語学力:

【仕事観・キャリアプラン】

- 仕事に求めること(優先順位): 1. 〇〇, 2. △△, 3. □□

- 会社選びの軸:

- 理想の働き方:

- 5年後のキャリア目標:

- 転職を考えたきっかけ(悩み・課題):

【プライベート・ライフスタイル】

- 趣味・特技:

- 休日の過ごし方:

- 尊敬する人物・企業:

- 最近関心のあるニュースやトピック:

- 自己投資(学習していること):

【情報収集の方法】

- よく利用するSNS:

- よく見るWebサイト・ブログ:

- 購読しているニュースレター等:

- 参加するコミュニティ・イベント:

【記入例】BtoB SaaS カスタマーサクセス職

【ペルソナのサマリー】

- キャッチコピー: 「顧客の成功が、自分の成長。データと対話で伴走するサクセス請負人」

- 概要: 人材業界での法人営業経験を活かし、顧客に寄り添う姿勢とデータ分析力で、能動的に顧客の成功を支援できるカスタマーサクセス。将来的にはCSチームの仕組み化やマネジメントにも挑戦したいと考えている。

【基本情報】

- 顔写真: (誠実そうで知的な印象の20代後半女性の写真)

- 氏名: 伊藤 みさき(いとう みさき)

- 年齢: 29歳

- 性別: 女性

- 最終学歴: 私立大学 経済学部 卒業

- 居住地: 神奈川県川崎市(リモートと出社のハイブリッド勤務希望)

- 家族構成: 夫と二人暮らし

【性格・価値観】

- 性格(MBTIなど): ISFJ(擁護者型)- 責任感が強く、人の役に立つことに喜びを感じる。

- キーワード: #傾聴力 #課題解決 #計画性 #縁の下の力持ち

- 強み: 相手の意図を汲み取り、信頼関係を築くのが得意。物事を構造的に整理し、計画的に進められる。

- 弱み(改善点): 頼まれると断れないことがある。より広い視野で物事を捉えるために、ビジネス全般の知識をインプット中。

- 大切にしていること: 顧客との長期的な信頼関係。チームメンバーとの協力。

- モチベーションが上がる時: 自分の支援によって顧客の事業が成長したと実感できた時。「伊藤さんのおかげです」と感謝された時。

- ストレスを感じる時: 場当たり的な対応を求められること。チーム内で情報共有がなされないこと。

【スキル・経験】

- 現職(または前職): 大手人材紹介会社で法人営業(RA)を5年間経験。

- 職務経歴(要約): 中小企業から大手企業まで約100社の採用支援を担当。採用課題のヒアリングから求人提案、候補者紹介、クロージングまで一貫して行う。営業成績は常にチーム上位10%。

- 保有スキル(ハード): Excel(VLOOKUP, ピボットテーブル)、PowerPoint(顧客向け提案資料作成)、Salesforce(顧客管理)

- 保有スキル(ソフト): 課題発見力、ヒアリング能力、関係構築力、ロジカルシンキング

- 実績・成果: 担当企業の年間採用決定数を前年比150%に向上させた。解約率の高いクライアントの課題を分析し、新たな活用法を提案することで契約継続に成功。

- 得意な業務: 顧客へのヒアリング、データに基づいた課題分析と改善提案。

- 苦手な業務: 新規開拓のテレアポ(できればインバウンド中心の業務が望ましい)。

- 保有資格・語学力: TOEIC 750点

【仕事観・キャリアプラン】

- 仕事に求めること(優先順位): 1. 顧客への貢献実感, 2. 自己成長の機会, 3. チームワーク

- 会社選びの軸: 顧客志向のプロダクトであること。CS部門に投資している、または重要視している文化があること。

- 理想の働き方: 週2〜3日のリモートワーク。フレックスタイム制度を活用し、プライベートと両立したい。

- 5年後のキャリア目標: カスタマーサクセスチームのリーダーとして、メンバー育成や戦略立案に携わりたい。

- 転職を考えたきっかけ(悩み・課題): 営業として「売って終わり」の関係性に限界を感じ、もっと顧客の事業成果に長期的にコミットしたいと考え始めた。SaaSというビジネスモデルに将来性を感じている。

【プライベート・ライフスタイル】

- 趣味・特技: ヨガ、週末のカフェ巡り、料理(作り置き)

- 休日の過ごし方: 平日に溜まった家事をこなし、午後は夫と近所の公園を散歩したり、カフェで読書をしたりしてリラックスしている。

- 尊敬する人物・企業: 星野リゾート(顧客満足への徹底したこだわり)

- 最近関心のあるニュースやトピック: サブスクリプションビジネスの動向、人的資本経営。

- 自己投資(学習していること): カスタマーサクセス関連の書籍を読む。SQLの基礎をオンライン講座で学習中。

【情報収集の方法】

- よく利用するSNS: X(旧Twitter)でCS界隈の有名人をフォロー、noteでCSの実践的な記事を読む。

- よく見るWebサイト・ブログ: SuccessHacker、CS HACKなど。

- 購読しているニュースレター等: THE MODEL スタイルの情報メディア「Biz/Zine」

- 参加するコミュニティ・イベント: Japan Customer Success Community (JCSC) のオンラインイベントに時々参加。

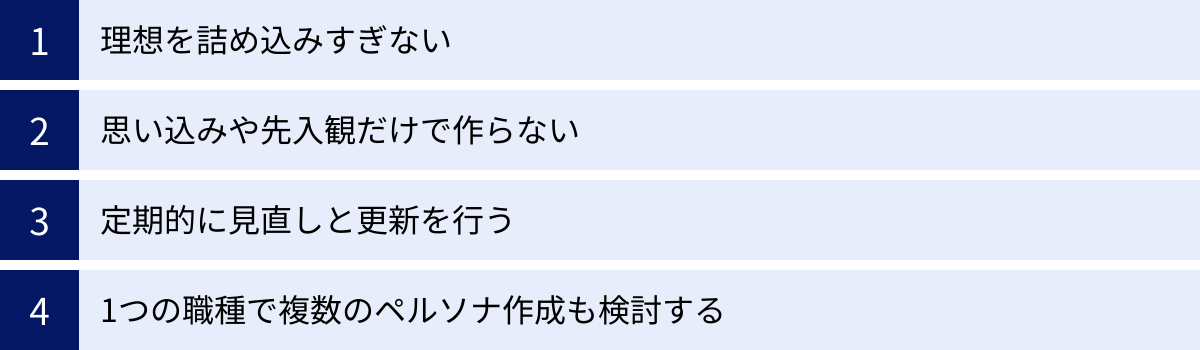

採用ペルソナ作成で失敗しないための4つの注意点

採用ペルソナは強力なツールですが、作り方や使い方を誤ると、かえって採用活動を妨げることにもなりかねません。ここでは、ペルソナ作成において陥りがちな失敗を防ぎ、その効果を最大限に引き出すための4つの重要な注意点を解説します。

① 理想を詰め込みすぎない

ペルソナ作成で最もよくある失敗が、現実には存在しないような「スーパーマン」や「完璧超人」を創り出してしまうことです。スキルも経験も豊富で、コミュニケーション能力も高く、人柄も誠実、ストレス耐性も抜群…といったように、あらゆる理想的な要素を一つの人物像に詰め込んでしまうと、そのペルソナに合致する候補者は転職市場にはほとんど存在しない、という事態に陥ります。

このような非現実的なペルソナを基準にしてしまうと、以下のような問題が発生します。

- 母集団形成の困難: そもそも該当する候補者が見つからず、応募が全く来ない。

- 選考基準の厳格化: 少しでもペルソナの条件から外れる候補者を、機械的に不合格にしてしまう。本来であれば採用すべき優秀な人材を見逃すリスクが高まる。

- 現場の疲弊: 「理想の候補者」を追い求め続けることで、採用活動が長期化し、人事や現場の負担が増大する。

これを防ぐためには、ペルソナ作成のプロセスにおいて、常に「現実感」を意識することが重要です。社内のハイパフォーマー分析や転職市場の調査といった客観的なデータに基づき、等身大の人物像を描くことを心がけましょう。

また、求める要件を「Must(必須条件)」と「Want(歓迎条件)」に切り分けて整理することも非常に有効です。

- Must: この条件がなければ、業務遂行が困難になる最低限のスキルや経験。

- Want: あればさらに活躍が期待できるが、必須ではないスキルや経験。入社後の育成でもキャッチアップ可能。

全ての要件を満たす完璧な人材を求めるのではなく、「Must要件は満たしており、Want要件のうちいくつかを満たしている」といった柔軟な基準を持つことが、現実的で効果的な採用につながります。ペルソナは理想を描くものではありますが、その理想は常に現実の市場感と地続きでなければなりません。

② 思い込みや先入観だけで作らない

採用担当者や経営層の「こうあってほしい」という願望や、「この職種の人はきっとこうだろう」といった根拠のない思い込み、ステレオタイプに基づいてペルソナを作成することは絶対に避けるべきです。

例えば、「営業職だから、体育会系で外交的な性格に違いない」「エンジニアだから、コミュニケーションは苦手でも仕方ない」といった先入観は、多様な才能を持つ候補者を見過ごす原因となります。また、特定の年齢層や性別、学歴に対して無意識のバイアス(偏見)を持ってしまうと、採用の機会均等を損なうだけでなく、組織の多様性を阻害し、イノベーションの芽を摘むことにもなりかねません。

このような失敗を避けるためには、「作り方5ステップ」のSTEP2で解説した、客観的なデータや事実に基づく情報収集が不可欠です。

- 活躍している社員へのインタビュー

- 過去の採用・退職データの分析

- 転職市場のリアルな動向

これらのファクトに基づいてペルソナを構築することで、個人の主観や願望が入り込む余地を減らし、より客観的で精度の高い人物像を描くことができます。

採用ペルソナは、採用チームの願望を投影する鏡ではありません。あくまで、自社の事業を成功に導き、組織文化にフィットする人材の特性を、データに基づいて描き出した科学的なモデルであるべきなのです。作成プロセスにおいては、常に「その情報の根拠は何か?」と自問自答する姿勢が求められます。

③ 定期的に見直しと更新を行う

採用ペルソナは、一度作成したら終わり、という「完成品」ではありません。事業環境、組織の状況、そして転職市場は常に変化しています。それに合わせて、ペルソナもまた、定期的に見直し、アップデートしていく必要があります。

例えば、以下のような変化があった場合は、ペルソナを見直す絶好のタイミングです。

- 事業戦略の変更: 新規事業の開始や、ターゲット市場の変更など。

- 組織のフェーズ変化: スタートアップ期から成長期へ、など。求める人物像も変化します。

- 技術の進化: 新しい技術やツールの登場により、求められるスキルセットが変わる。

- 転職市場の動向変化: 競合の採用活発化や、働き方のトレンドの変化など。

最低でも半年に一度、あるいは年に一度は、採用関係者で集まり、現在のペルソナがまだ有効かどうかをレビューする機会を設けましょう。その際には、以下のような観点で検証することが有効です。

- 採用実績の振り返り: 設定したペルソナに近い人材は採用できたか?

- 入社後パフォーマンスの検証: ペルソナに近い特性を持つ社員は、期待通りに活躍しているか?

- 市場とのギャップ: 現在の転職市場の実態と、ペルソナの設定に乖離はないか?

採用活動の結果という「答え」を元に、ペルソナという「仮説」を検証し、改善していく。このPDCAサイクルを回し続けることで、採用ペルソナは常に「使える」状態に保たれ、採用の精度も継続的に向上していきます。 作成したペルソナを神棚に飾るのではなく、生きたツールとして育てていく意識が重要です。

④ 1つの職種で複数のペルソナ作成も検討する

多くの場合、1つの職種に対して1つのペルソナを作成しますが、状況によっては、同じ職種であっても役割や期待値が異なる複数の人物像を想定した方が、より効果的な場合があります。

例えば、同じ「ソフトウェアエンジニア」という職種でも、

- ペルソナA: 0→1で新規プロダクトを開発する、技術的探究心の強いタイプ。

- ペルソナB: 既存の大規模システムを安定稼働させながら、地道な改善を続けるのが得意なタイプ。

では、求められるスキルセットや志向性が大きく異なります。この2つの要件を無理に1つのペルソナにまとめようとすると、どっちつかずの曖昧な人物像になってしまい、どちらのタイプの候補者にも響かないメッセージになってしまう恐れがあります。

このような場合は、役割ごとに複数のペルソナを作成することを検討しましょう。

- プライマリーペルソナ: 今回の採用で最も優先度が高い、中心的な人物像。

- セカンダリーペルソナ: 優先度は二番目だが、採用できれば大きな戦力となる人物像。

複数のペルソナを作成することで、それぞれのタイプに合わせた、よりシャープな採用アプローチを展開できます。

ただし、むやみにペルソナの数を増やすと、運用が複雑になり、かえって現場が混乱する可能性もあります。 作成するペルソナの数は、採用の優先順位や組織のリソースを考慮して慎重に判断する必要があります。まずは最も重要なプライマリーペルソナを一つしっかりと作り上げ、必要に応じてセカンダリーペルソナを追加していく、という進め方がおすすめです。

まとめ

本記事では、採用活動の精度と効率を向上させるための強力な手法である「採用ペルソナ」について、その基本概念から重要性、具体的な作り方、そして成功のための注意点までを網羅的に解説してきました。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- 採用ペルソナとは: 自社が求める理想の人物像を、実在する一人の人間のように詳細に設定したもの。採用活動に関わる全ての人の「共通言語」であり「羅針盤」です。

- 重要性の背景: 「労働人口の減少」と「働き方・価値観の多様化」という社会変化により、企業は候補者から選ばれる立場となり、一人ひとりの心に響く的確なアプローチが不可欠になっています。

- 4つのメリット: ①関係者間の認識統一、②ミスマッチの削減、③効果的なアプローチの実現、④採用活動の効率化とコスト削減、といった多岐にわたる効果が期待できます。

- 成功に導く5ステップ: ①採用目的の明確化 → ②リアルな情報収集 → ③情報の整理・分析 → ④ペルソナシートの作成 → ⑤チームでの共有と活用、という体系的なプロセスが成功の鍵です。

- 失敗しないための注意点: ①理想を詰め込みすぎず、②思い込みで作らず、③定期的に見直し、④必要に応じて複数作成する、という点を押さえることが重要です。

採用ペルソナの作成は、決して簡単な作業ではありません。関係者へのヒアリングやデータの分析など、時間と労力がかかります。しかし、その労力をかけて作り上げたペルソナは、その後の採用活動全体の質を大きく左右する、非常に価値のある経営資源となります。

採用ペルソナを策定するプロセスは、単なる人物像の設定に留まらず、自社の事業や組織、文化と真剣に向き合い、「私たちは、どのような仲間と、どのような未来を創りたいのか」を再定義する貴重な機会でもあります。

この記事が、あなたの会社の採用活動を成功に導く一助となれば幸いです。まずは第一歩として、あなたの会社で活躍している社員に「なぜこの会社で働いているのですか?」とインタビューすることから始めてみてはいかがでしょうか。そこから、未来の仲間となる理想の人物像が、きっと見えてくるはずです。