採用活動において、多くの企業が頭を悩ませる課題の一つが「内定辞退」です。時間とコストをかけて優秀な人材を見つけ出し、内定を出したにもかかわらず辞退されてしまうと、採用計画に大きな狂いが生じます。特に近年の売り手市場においては、学生が複数の内定を保持することが一般的となり、内定辞退率のコントロールは採用成功の鍵を握る重要な要素となっています。

この記事では、採用担当者や経営者が知っておくべき内定辞退率の基礎知識から、最新の平均データ、辞退の主な理由、そして具体的な対策までを網羅的に解説します。自社の採用活動を見直し、内定辞退率を改善するための具体的なヒントを提供します。

目次

内定辞退率とは

採用活動における「内定辞退率」とは、企業が内定を出した候補者のうち、最終的に入社を辞退した人の割合を示す指標です。この数値は、採用活動の成果を測る上で非常に重要なKPI(重要業績評価指標)の一つとされています。

内定辞退率が高いということは、単に採用予定者数を確保できなかったという問題に留まりません。そこには、採用プロセスや企業の魅力、労働条件など、様々な課題が潜んでいる可能性を示唆しています。この指標を正しく理解し、定期的に観測・分析することは、採用活動の質を向上させ、ひいては企業の成長を支える人材戦略を強化するために不可欠です。

なぜ、内定辞退率はこれほどまでに重視されるのでしょうか。その理由は、内定辞退が企業に与える多角的な影響にあります。

第一に、採用コストの損失が挙げられます。一人の採用にかかるコストは、求人広告費、人材紹介会社への手数料、採用担当者の人件費、説明会や面接の会場費など、多岐にわたります。内定辞退が発生すると、その候補者にかかったこれらのコストがすべて無駄になってしまいます。欠員を補充するために追加の採用活動を行えば、さらにコストは膨らみます。

第二に、採用計画の未達と事業への影響です。多くの企業では、事業計画に基づいて必要な人員を採用計画に落とし込んでいます。内定辞退によって計画通りの人員を確保できなければ、新規事業の立ち上げが遅れたり、既存事業の運営に支障をきたしたりする可能性があります。特に専門的なスキルを持つ人材や、将来の幹部候補となる人材の辞退は、企業の成長戦略に直接的なダメージを与えかねません。

第三に、企業のブランドイメージへの影響も無視できません。内定辞退の理由が、例えば「面接官の対応が悪かった」「提示された労働条件に不誠実な点があった」といったものであった場合、その情報が口コミサイトやSNSを通じて拡散されるリスクがあります。これは「採用ブランディング」の観点から大きなマイナスとなり、今後の採用活動において優秀な候補者からの応募が減少する原因にもなり得ます。

最後に、内定辞退率は採用活動における課題発見の羅針盤としての役割を果たします。なぜ自社は選ばれなかったのか。辞退理由を分析することで、「求人内容と実態に乖離があった」「選考プロセスが他社に比べて長すぎた」「内定後のフォローが手薄だった」といった具体的な問題点が浮き彫りになります。これらの課題に一つひとつ向き合い、改善を重ねていくことが、より魅力的で競争力のある採用活動へと繋がっていきます。

このように、内定辞退率は単なる一つの数字ではなく、企業の採用力、組織としての魅力、そして将来の成長可能性を映し出す鏡のような指標です。この数値を正しく計測し、その背景にある要因を深く掘り下げて分析することこそが、激化する人材獲得競争を勝ち抜くための第一歩となるのです。

【2024年卒最新】内定辞退率の平均と推移

自社の内定辞退率が高いのか低いのかを判断するためには、世の中の平均値や近年の動向を把握することが不可欠です。ここでは、信頼性の高い調査データを基に、2024年卒業予定者の最新の内定辞退率の動向を様々な角度から見ていきましょう。

全体の内定辞退率の推移

まず、全体の傾向を把握します。株式会社リクルートの就職みらい研究所が実施した「就職プロセス調査(2024年卒)」によると、2023年12月1日時点での大学生(大学院生除く)の内定辞退率は61.3%でした。これは、内定を得た学生のうち、6割以上が少なくとも1社以上の内定を辞退していることを意味します。

過去のデータと比較すると、この数値は高水準で推移していることが分かります。

- 2023年卒:61.1%

- 2022年卒:59.7%

- 2021年卒:57.8%

このように、内定辞退率は年々微増傾向にあり、特にコロナ禍を経て経済活動が正常化に向かう中で、企業の採用意欲が高まり、学生優位の「売り手市場」が続いていることが背景にあると考えられます。学生は複数の内定を確保した上で、より自分に合った企業をじっくりと見極める傾向が強まっています。企業にとっては、内定を出した後も、学生に入社を決意してもらうための努力が不可欠な状況です。

参照:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職プロセス調査(2024年卒)」

企業規模別の内定辞退率

次に、企業規模別に内定辞退率を見てみましょう。一般的に、知名度や待遇面で大企業に分があるため、中小企業の方が内定辞退率が高くなる傾向があります。

株式会社マイナビが実施した「2023年度 企業新卒内定状況調査」によると、2024年卒採用における内定辞退率は以下のようになっています。

| 従業員規模 | 内定辞退率 |

|---|---|

| 300人未満 | 66.8% |

| 300~999人 | 63.8% |

| 1,000~4,999人 | 61.2% |

| 5,000人以上 | 55.4% |

| 全体平均 | 63.4% |

参照:株式会社マイナビ「2023年度 企業新卒内定状況調査」

このデータからも、企業規模が小さいほど内定辞退率が高くなる傾向が明確に見て取れます。特に従業員300人未満の企業では、3人に2人以上が内定を辞退している計算になります。中小企業は、大企業と同じ土俵で戦うのではなく、自社ならではの魅力(風通しの良い社風、若手からの裁量権の大きさ、特定の技術や分野での専門性など)を効果的にアピールし、学生との深い関係性を築くことが、辞退率を抑制する鍵となります。

文理別の内定辞退率

学生の専攻分野によっても、内定辞退の傾向は異なります。一般的に、専門性が高く、学校推薦などの応募形態も多い理系学生の方が、文系学生に比べて内定辞退率が低いと言われています。

明確な文理別の辞退率データは最新の公的調査では見つけにくいものの、複数の調査からその傾向を読み取ることができます。理系学生は研究室の教授やOB・OGとの繋がりから特定の企業に応募するケースが多く、一度内定を受諾すると覆しにくいという背景があります。また、自身の専門知識を活かせる企業が比較的限定されるため、内定獲得社数も文系学生より少なくなる傾向があり、結果として辞退率が低く抑えられます。

一方で、文系学生は幅広い業種・職種に応募が可能であり、複数の内定を保持しながら比較検討するケースが多いため、辞退率が高くなる傾向にあります。

業種別の内定辞退率

業種によっても採用市場の競争環境は大きく異なり、それが内定辞退率に反映されます。前述のマイナビの調査では、業種別の内定辞退率も明らかになっています。

| 業種 | 内定辞退率(上位・下位抜粋) |

|---|---|

| 【辞退率が高い業種】 | |

| サービス・インフラ | 68.6% |

| 小売 | 68.4% |

| ソフトウェア・通信 | 67.2% |

| 【辞退率が低い業種】 | |

| 金融 | 54.0% |

| 建設 | 58.1% |

| 製造 | 59.8% |

参照:株式会社マイナビ「2023年度 企業新卒内定状況調査」

サービス業や小売業、ソフトウェア・通信(IT)業界は、学生からの人気が高い一方で、企業数も多く競争が激しいため、内定辞退率が高くなる傾向にあります。特にIT業界は慢性的な人材不足から各社が積極的に採用を行っており、学生が複数の内定を獲得しやすい状況です。

一方、金融業界や建設業界は、専門性や業界構造からか、比較的辞退率が低い水準にあります。自社が属する業界の平均的な辞退率を把握し、それと比較して自社の数値がどの位置にあるのかを客観的に評価することが、対策を講じる上での第一歩となります。

大卒求人倍率から見る近年の傾向

内定辞退率の背景にあるマクロな環境を理解するために、大卒求人倍率の推移も見ておきましょう。大卒求人倍率とは、民間企業への就職を希望する学生1人に対して、何件の求人があるかを示す数値です。

株式会社リクルートワークス研究所の調査によると、2024年卒の大卒求人倍率は1.71倍でした。これは前年の1.58倍から0.13ポイント上昇しており、企業の採用意欲が学生の数を上回る「売り手市場」が加速していることを示しています。

- 2024年卒:1.71倍

- 2023年卒:1.58倍

- 2022年卒:1.50倍

求人倍率が上昇すると、学生は複数の企業から内定を得やすくなります。選択肢が増えることで、より良い条件や自分に合った環境を求めて内定を辞退する学生が増えるのは自然な流れです。この売り手市場の継続が、高い内定辞退率の根本的な要因であると理解しておく必要があります。企業はもはや「選ぶ側」ではなく、学生から「選ばれる側」であるという認識を持ち、採用活動全体を見直すことが求められています。

内定辞退率の計算方法

自社の採用活動の現状を客観的に把握し、改善に向けた第一歩を踏み出すためには、まず内定辞退率を正確に計算する必要があります。計算方法そのものは非常にシンプルですが、算出にあたって定義を明確にしておくべき項目や、分析に活かすためのポイントがいくつか存在します。

基本的な計算式は以下の通りです。

内定辞退率(%) = 内定辞退者数 ÷ 内定者総数 × 100

この式を用いて、具体的な例で計算してみましょう。

【計算例】

ある企業が新卒採用活動を行い、50名の学生に内定通知を出しました。そのうち、40名が内定を承諾し、入社を決めましたが、最終的に10名から内定辞退の連絡がありました。

この場合、

- 内定辞退者数:10名

- 内定者総数:50名

となり、内定辞退率は、

10(人) ÷ 50(人) × 100 = 20%

と算出されます。

しかし、この計算を正しく行い、意味のあるデータとして活用するためには、計算式の各項目、特に「内定者総数」と「内定辞退者数」の定義を社内で統一しておくことが重要です。

① 内定者総数の定義

「内定者総数」をどのように定義するかで、算出される辞退率は変わってきます。一般的には、以下の2つの考え方があります。

- A. 内定通知を出した人数

企業が「内定です」と通知したすべての人数を分母とする考え方です。この場合、学生からの承諾・拒否の返答を待たずにカウントします。 - B. 内定を承諾した人数

企業からの内定通知に対し、学生が「入社します」と承諾の意思を示した人数を分母とする考え方です。

どちらの定義を用いるべきかについては議論がありますが、採用活動の実態をより正確に反映するのは「B. 内定を承諾した人数」を分母とする考え方だと言えます。なぜなら、企業が本当に課題とすべきは、「一度は入社を決意してくれたはずの学生が、なぜ心変わりしてしまったのか」という点だからです。

ただし、採用管理上は「A. 内定通知を出した人数」を基準に管理している企業も多いため、どちらの定義で計算するかを明確にし、継続的に同じ基準でデータを計測することが大切です。ここでは便宜上、「内定者総数」は「内定通知を出した人数」として話を進めます。

② 内定辞退者数の定義

「内定辞退者数」についても、どの時点での辞退をカウントするのかを明確にする必要があります。

- 内定通知後、承諾前に辞退(お断り)の連絡があった人数

- 一度内定を承諾した後、入社前に辞退の連絡があった人数

これら両方を合算した数を「内定辞退者数」とするのが一般的です。特に後者の「内定承諾後の辞退」は、企業にとってダメージが大きく、内定者フォローの課題を浮き彫りにするため、別途数値を管理しておくことも有効です。

③ 計算・分析する際のポイント

内定辞退率を単なる全社の平均値として算出するだけでは、具体的な改善アクションには繋がりにくい場合があります。より深いインサイトを得るために、以下のような切り口でデータを分析することをおすすめします。

- 採用チャネル別で計算する

求人サイト経由、人材紹介経由、リファラル(社員紹介)経由、ダイレクトリクルーティング経由など、応募経路別に辞退率を算出します。もし特定のチャネルからの辞退率が突出して高い場合、そのチャネルで訴求している内容と実態に乖離がある、あるいはターゲット層とズレが生じている可能性があります。 - 職種別・部門別で計算する

営業職、エンジニア職、企画職など、職種別に辞退率を比較します。特定の職種の辞退率が高い場合、その職種の仕事内容の魅力付けが不十分であったり、面接官を務めた現場社員の対応に問題があったりする可能性が考えられます。 - 選考フェーズ別で分析する

厳密には「選考辞退率」の分析になりますが、「一次面接後」「二次面接後」「最終面接後」といったフェーズごとの辞退率を見ることで、選考プロセスのどこにボトルネックがあるのかを特定できます。

正確なデータを継続的に蓄積し、多角的に分析することが、内定辞退の根本原因を突き止め、効果的な対策を立案するための基礎となります。まずは自社の定義を明確にし、データ計測の仕組みを整えることから始めましょう。

なぜ起こる?内定辞退率が高くなる主な原因・理由

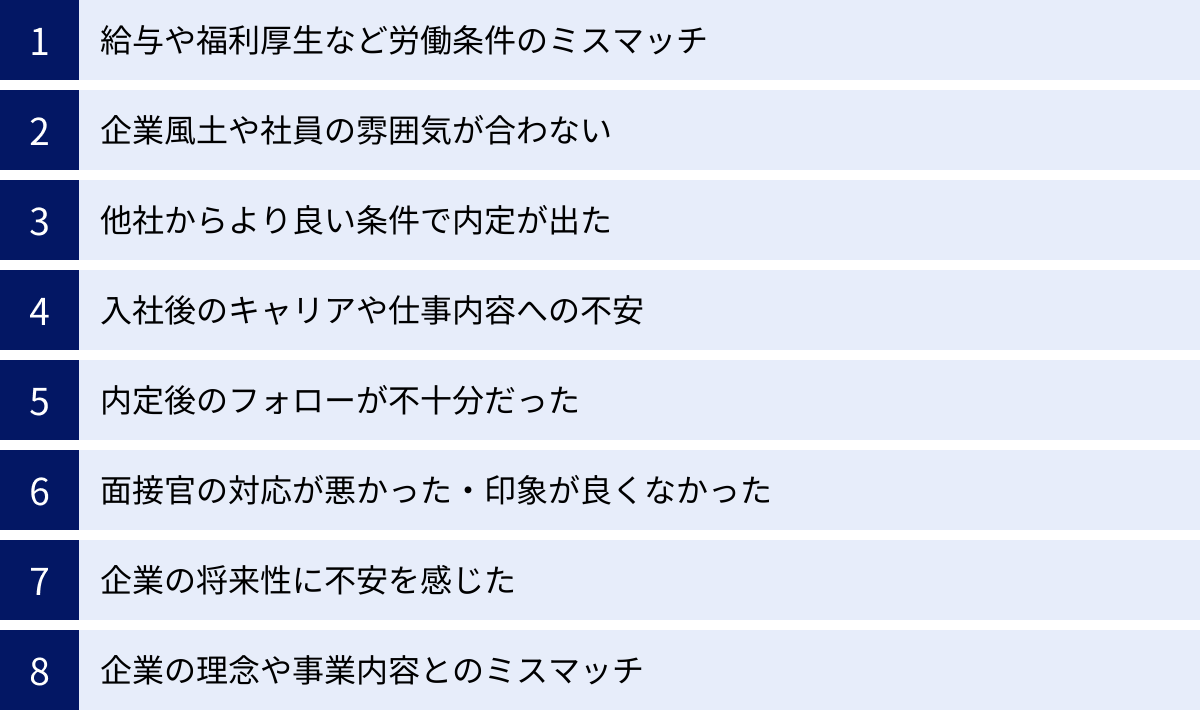

内定辞退率を効果的に下げるためには、まず「なぜ学生は内定を辞退するのか」という根本的な原因を理解する必要があります。辞退の理由は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。ここでは、学生が内定辞退を決断する主な原因・理由を8つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

給与や福利厚生など労働条件のミスマッチ

最も分かりやすく、かつ影響の大きい辞退理由の一つが、給与、賞与、休日、勤務地、残業時間といった労働条件に関するミスマッチです。選考段階で学生が抱いていた期待と、内定時に提示された具体的な条件との間にギャップがあると、大きな不信感に繋がり、辞退の直接的な引き金となります。

特に、基本給だけでなく、みなし残業代の有無、家賃補助や各種手当といった福利厚生を含めた「トータルパッケージ」で他社と比較されることが一般的です。例えば、「基本給はA社の方が高いが、B社は家賃補助が手厚く、可処分所得で考えるとB社の方が有利」といった判断がなされます。

企業側としては、選考の早い段階で、モデル年収や福利厚生の詳細について透明性の高い情報を提供することが重要です。曖昧な表現で期待を持たせ、内定時に現実を突きつけるような形になると、それまでの良好な関係が一気に崩れてしまいます。

企業風土や社員の雰囲気が合わない

「社風が自分に合わない」という理由も、非常に多い辞退原因です。これは、論理的な条件比較だけでは測れない、感覚的・情緒的なフィット感の問題です。学生は面接やインターンシップ、OB・OG訪問などを通じて、社員の話し方、オフィスの雰囲気、社員同士のコミュニケーションの様子などを敏感に感じ取っています。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 落ち着いた環境でじっくり仕事に取り組みたい学生が、非常に体育会系で活気のある雰囲気の企業に違和感を覚える。

- チームでの協業を重視する学生が、個人主義的でドライな雰囲気の企業に馴染めないと感じる。

- 面接で会った社員の印象が良く、入社を決意しかけたが、SNSで現役社員のネガティブな書き込みを見てしまい、不安になる。

企業側は、自社のカルチャーを正直に伝える努力が求められます。良い面だけでなく、厳しい面や課題も含めてオープンに話すことで、学生は「自分に合うかどうか」を正しく判断でき、入社後のミスマッチを防ぐことができます。カジュアルな座談会や現場社員との面談機会を増やすことも、社風の相互理解を深める上で有効です。

他社からより良い条件で内定が出た

売り手市場において、優秀な学生ほど複数の企業から内定を獲得します。その中で、競合他社がより魅力的な条件を提示してきた場合、そちらに流れてしまうのは避けがたい側面もあります。これは給与などの金銭的条件に限らず、職務内容、キャリアパス、企業の将来性など、総合的な魅力度の比較によって決まります。

この理由による辞退を防ぐためには、単に条件面で対抗するだけでなく、「なぜ自社で働くべきなのか」という独自の価値(EVP:Employee Value Proposition)を明確に伝え、学生の共感を得ることが不可欠です。

- 「給与は他社に劣るかもしれないが、若いうちから大きな裁量権を持って挑戦できる」

- 「業界トップの企業ではないが、社会課題の解決に繋がるユニークな事業を手掛けている」

このような、自社ならではの魅力を選考過程を通じて一貫して伝えきれているかどうかが、最終的な学生の意思決定を左右します。

入社後のキャリアや仕事内容への不安

「この会社に入って、自分は本当に成長できるのだろうか」「配属される部署や具体的な仕事内容がイメージできない」といった、入社後のキャリアパスや業務内容に対する不安も、内定辞退の大きな要因です。

特に、配属先が入社後の研修で決まる「配属ガチャ」のような状態だと、学生は大きな不安を抱きます。自分の興味や専門性と異なる部署に配属されるリスクを懸念し、職種や配属先を確約してくれる企業を選ぶ傾向が強まります。

対策としては、選考段階でできるだけ具体的な仕事内容を説明することが挙げられます。例えば、現場で働く若手社員との面談を設定し、一日の仕事の流れやプロジェクトの具体例、やりがい、大変なことなどをリアルに語ってもらう機会を設けるのが効果的です。また、入社後のキャリアパスのモデルケースを複数提示し、将来の成長イメージを持たせることも重要です。

内定後のフォローが不十分だった

意外に見落とされがちですが、内定を出してから入社までの期間のコミュニケーション不足は、学生の入社意欲を著しく低下させます。内定通知を送ったきり、数ヶ月間何も連絡がないと、学生は「自分は本当に歓迎されているのだろうか」「この会社は社員を大切にしていないのではないか」と不安や孤独感を募らせていきます。

この「内定ブルー」と呼ばれる状態にある学生の心は、より頻繁に、かつ丁寧なコミュニケーションを取ってくれる他社へと傾きがちです。内定者懇親会や社員との座談会、社内報の送付、人事担当者による定期的な個別面談など、内定者を「放置」しないための継続的なフォローアップ体制が極めて重要です。

面接官の対応が悪かった・印象が良くなかった

面接官は、学生が最初に直接触れ合う「企業の顔」です。面接官の言動や態度は、そのまま企業全体のイメージとして学生にインプットされます。高圧的な態度、質問に対する不誠実な回答、学生の経歴や価値観を否定するような発言などは、たとえ内定を出したとしても、学生の心に深い不信感を残し、辞退の決定的な理由となります。

- 応募書類を読み込まず、見当違いの質問をする。

- 学生の話を遮ったり、興味がなさそうな態度を取ったりする。

- 逆質問の時間に「特にありません」と答えたり、曖昧な回答に終始したりする。

このような対応は論外です。すべての面接官が、自社を代表して学生の魅力を見出し、同時に自社の魅力を伝える「採用広報担当者」であるという意識を持つ必要があります。そのためには、面接官トレーニングを実施し、評価基準の標準化やコンプライアンス意識の徹底を図ることが不可欠です。

企業の将来性に不安を感じた

学生は、自分がこれから長く働くかもしれない企業の安定性や成長性をシビアに見ています。選考過程で得た情報や、ニュース、業界動向などから、企業の将来性に疑問符がつくと、内定を辞退する可能性が高まります。

- 企業の業績が数年にわたって低迷している。

- 主力事業が斜陽産業であり、新たな収益の柱が見えない。

- 経営者のビジョンが不明確で、将来の方向性が感じられない。

企業側は、選考の場で自社の強みや成長戦略、今後のビジョンを雄弁に語る必要があります。たとえ現状が厳しくても、課題を正直に認め、それに対してどのような手を打とうとしているのかを具体的に示すことで、かえって学生の信頼を得られる場合もあります。

企業の理念や事業内容とのミスマッチ

最後に、企業の理念(パーパス、ミッション、ビジョン)や事業内容に共感できないという理由です。現代の学生は、単に給与が高い、安定しているという理由だけでなく、「その仕事に社会的な意義を感じられるか」「自分の価値観と企業の目指す方向性が一致しているか」を重視する傾向が強まっています。

選考の初期段階で、企業が何のために存在し、どのような社会を実現しようとしているのかを熱意をもって伝え、学生の共感を得ることが重要です。事業内容についても、単なる製品やサービスの説明に終始するのではなく、それが顧客や社会にどのような価値を提供しているのかというストーリーを語ることで、学生の興味や志望度を高めることができます。

これらの辞退理由は、それぞれが独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。自社の辞退理由を分析する際は、一つの原因に固執せず、複数の視点から複合的に課題を捉えることが重要です。

内定辞退率を下げるための効果的な対策

内定辞退の原因が多岐にわたる以上、その対策も一つの特効薬があるわけではありません。採用活動の各フェーズにおいて、地道な改善を積み重ねていくことが不可欠です。ここでは、対策を「すぐに実践できる短期的なもの」と「根本的な見直しを要する中長期的なもの」に分けて、具体的なアクションプランを提案します。

【採用フェーズ別】すぐに実践できる対策

まずは、現在の採用フローの中で比較的早期に着手できる改善策です。「募集・選考前」「選考中」「内定後」の3つのフェーズに分けて見ていきましょう。

募集・選考前:採用ターゲットを見直し、求人で魅力づけを行う

内定辞退の多くは、採用の入り口である「募集」段階でのミスマッチに起因しています。まずは自社が本当に求める人材像(採用ペルソナ)を明確に定義し直すことから始めましょう。

- ペルソナの具体化: スキルや経験だけでなく、価値観、志向性、働き方の好みなど、カルチャーフィットに関わる要素まで詳細に設定します。どのような人物であれば、入社後に活躍し、長く定着してくれるかを具体的にイメージします。

- 求人情報の見直し: 設定したペルソナに響くようなメッセージを、求人票や採用サイトに盛り込みます。単なる業務内容の羅列ではなく、「この仕事を通じて得られる経験」「解決できる社会課題」「具体的なキャリアパス」など、学生が将来をイメージできるような魅力的な情報を提供します。特に、良い面だけでなく、「仕事の厳しさ」や「乗り越えるべき課題」なども率直に伝えることで、誠実な姿勢を示し、過度な期待によるミスマッチを防ぎます。

- 情報発信チャネルの最適化: ターゲットとなる学生がどこで情報を収集しているかを分析し、最適なチャネル(例:特定のダイレクトリクルーティングサービス、大学のキャリアセンター、SNSなど)で情報発信を行います。

選考中:面接官の質を高め、選考スピードを上げる

選考プロセスは、学生が企業を評価する重要な機会です。ここで学生の満足度を高めることが、内定承諾率の向上に直結します。

- 面接官トレーニングの徹底: 前述の通り、面接官の印象は企業の印象そのものです。すべての面接官を対象に、質問スキル、傾聴スキル、魅力伝達(アトラクト)の方法、コンプライアンスに関する研修を定期的に実施します。面接を「評価の場」だけでなく、「相互理解を深め、学生の入社意欲を高める場」と位置づけることが重要です。

- 選考体験(候補者体験)の向上: 応募から面接、合否連絡に至るまで、学生とのすべての接点において、丁寧で迅速なコミュニケーションを心がけます。面接のフィードバックを伝えたり、選考の途中で現場社員とのカジュアルな面談を挟んだりすることも、学生のエンゲージメントを高める上で効果的です。

- 選考スピードの最適化: 売り手市場において、選考スピードは極めて重要な要素です。他社の選考が進む中で、自社の結果連絡が遅れると、それだけで辞退の原因になります。応募から内定までの期間の目標を設定し、書類選考や面接日程の調整を効率化する仕組み(例:ATSの活用)を導入するなど、プロセス全体を見直しましょう。

内定後:内定者フォローを手厚くし、入社意欲を高める

内定を出してからが、本当の勝負の始まりです。内定承諾後から入社までの期間、学生の不安を解消し、入社への期待感を醸成するための手厚いフォローが不可欠です。

- 定期的なコミュニケーション: 人事担当者からの定期的な連絡はもちろん、内定者同士や先輩社員と交流できる場を設けます。内定者懇親会、社員との座談会、社内イベントへの招待などが有効です。オンラインとオフラインを組み合わせ、継続的な接点を持つことが大切です。

- 個別のケア: 学生一人ひとりが抱える不安は異なります。人事担当者や配属予定先の先輩社員がメンターとなり、定期的に1on1ミーティングを実施し、キャリアや働き方に関する相談に乗る体制を整えます。「会社が自分個人に関心を持ってくれている」と感じさせることが、エンゲージメントを高める鍵です。

- 入社前研修や情報提供: e-learningによるスキルアップ研修や、社内報・部署紹介資料の送付など、入社後の業務や会社理解に繋がるコンテンツを提供します。これにより、学生は入社後の働く姿を具体的にイメージでき、内定ブルーの解消に繋がります。

【根本的な見直し】中長期的な対策

短期的な施策と並行して、より構造的な課題解決に向けた中長期的な取り組みも進めていく必要があります。

採用手法を見直す(リファラル採用・ダイレクトリクルーティング)

従来の求人広告や人材紹介に頼った「待ち」の採用だけでなく、よりマッチ度の高い人材にアプローチできる「攻め」の採用手法を取り入れることを検討しましょう。

- リファラル採用: 社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。紹介者である社員が、候補者のスキルや人柄と、自社の社風や業務内容との相性を判断するため、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高いという大きなメリットがあります。制度を導入する際は、紹介者へのインセンティブ設計や、全社員への協力依頼と周知徹底が重要です。

- ダイレクトリクルーティング: 企業がデータベースなどから直接候補者を探し、アプローチする手法です。自社の要件に合致した人材にピンポイントでアプローチできるため、採用効率が高いのが特徴です。候補者一人ひとりに合わせたスカウトメールを送るなど、丁寧なコミュニケーションが成功の鍵となります。

リファレンスチェックで入社後のミスマッチを防ぐ

リファレンスチェックは、候補者の同意を得た上で、前職(あるいはアルバイト先やゼミの教授など)の上司や同僚から、その人物の実績や勤務態度、人柄についてヒアリングする手法です。

履歴書や面接だけでは分からない客観的な情報を得ることで、候補者の能力やカルチャーフィットの度合いを多角的に判断できます。これにより、「こんなはずではなかった」という入社後のミスマッチを未然に防ぎ、早期離職のリスクを低減させる効果が期待できます。

採用代行(RPO)や採用ツールを活用する

採用担当者のリソース不足が、選考スピードの遅延や内定者フォローの質の低下を招いているケースも少なくありません。外部の力やテクノロジーをうまく活用することも検討しましょう。

- 採用代行(RPO: Recruitment Process Outsourcing): 採用計画の立案から母集団形成、面接調整、内定者フォローまで、採用業務の一部または全部を外部の専門企業に委託するサービスです。プロのノウハウを活用することで、採用活動の質と効率を向上させることができます。

- 採用管理システム(ATS: Applicant Tracking System): 応募者の情報管理、選考進捗の可視化、面接官との連携、各種連絡の自動化などを一元的に行えるツールです。ATSを導入することで、採用担当者は煩雑な事務作業から解放され、候補者とのコミュニケーションといった本来注力すべき業務に時間を割けるようになります。

これらの対策は、それぞれが独立しているわけではなく、相互に連携させることでより大きな効果を発揮します。自社の現状を分析し、優先順位をつけて取り組んでいくことが成功への道筋です。

内定辞退の連絡を受けたらすべきこと

万全の対策を講じていても、内定辞退をゼロにすることは現実的に困難です。重要なのは、辞退の連絡を受けた後に、企業としてどのように対応するかです。この最後のコミュニケーションが、企業の評判を左右し、未来の採用活動への貴重な資産となり得ます。

内定辞退の理由をヒアリングし今後に活かす

内定辞退の連絡を受けると、採用担当者としては落胆や残念な気持ちになるのは当然です。しかし、感情的になったり、学生を責めたりするような態度は絶対に避けなければなりません。まずは学生の決断を尊重し、「ご連絡いただきありがとうございます。〇〇さんのご決断を尊重いたします。」といったように、誠実な姿勢を示しましょう。

その上で、今後の採用活動を改善するための貴重なフィードバックを得るために、辞退理由を丁寧にヒアリングすることが極めて重要です。

- ヒアリングの目的を伝える: 「今後の採用活動の参考にさせていただきたいので、もし差し支えなければ、辞退を決断された理由をお聞かせいただけますか」と、あくまで今後の改善のためであることを伝えます。これにより、学生は本音を話しやすくなります。

- オープンな質問を心がける: 「はい/いいえ」で終わってしまう質問ではなく、「今回の就職活動で、企業選びの軸として最も重視されていたのはどのような点でしたか」「当社の選考過程で、印象に残っていること(良かった点、改善すべき点)はありましたか」といった、学生が自由に話せるような質問を投げかけます。

- 深掘りする: 例えば「他社に決めた」という回答であれば、「どのような点に最も魅力を感じられましたか」と具体的に聞くことで、自社に不足していた要素が明確になります。「社風が合わない」という理由であれば、「具体的にどのような場面でそう感じられましたか」と尋ねることで、改善すべきコミュニケーションのポイントが見えてきます。

ここで得られた一次情報は、採用チームにとって何物にも代えがたい財産です。ヒアリングした内容は必ず記録し、定期的にチーム内で共有・分析する仕組みを構築しましょう。辞退理由の傾向を把握し、それを採用プロセスや魅力づけの方法にフィードバックしていくことで、PDCAサイクルを回し、採用力を着実に強化できます。

誠実な対応で良好な関係を保つ

内定を辞退した学生は、もはや自社の候補者ではないかもしれません。しかし、彼らは将来、自社の製品やサービスの顧客になる可能性があります。あるいは、数年後に取引先の担当者として再会することもあるでしょう。さらには、転職を考えた際に、再び自社を候補として検討する「カムバック採用」の対象者になるかもしれません。

このように、一度は縁がなかった人材とも、長期的な視点で良好な関係を築いておくことは、企業のブランディングにおいて非常に重要です。辞退の連絡を受けた際の不誠実な対応は、SNSや口コミサイトを通じて瞬く間に拡散し、企業の評判を大きく損なうリスクをはらんでいます。

- 感謝の意を伝える: 「当社の選考にご参加いただき、誠にありがとうございました」と、これまでの時間と労力に対する感謝を伝えます。

- 将来へのエールを送る: 「〇〇さんの新天地でのご活躍を心よりお祈り申し上げます」と、相手の未来を応援する言葉を添えることで、ポジティブな印象を残すことができます。

- 手続きをスムーズに行う: 内定承諾書の破棄など、辞退に伴う事務手続きが必要な場合は、その方法を迅速かつ丁寧に案内します。

このような誠実でプロフェッショナルな対応は、「終わりよければすべてよし」という言葉があるように、学生の中にその企業に対する良い印象を残します。この最後の接触点が、未来のファンを作る機会にもなり得るのです。内定辞退は「損失」ではなく、次なる成功に向けた「学びの機会」と捉え、真摯に向き合う姿勢こそが、これからの時代に求められる採用戦略と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、企業の採用活動における重要課題である「内定辞退」について、その定義から最新の平均データ、主な原因、そして具体的な対策までを網羅的に解説してきました。

内定辞退率は、単なる採用計画の未達を示す数値ではなく、企業の採用力や組織としての魅力を映し出す鏡です。近年の売り手市場を背景に、内定辞退率は高水準で推移しており、企業は学生から「選ばれる」ための努力をこれまで以上に求められています。

内定辞退の主な原因は、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「企業風土とのミスマッチ」「キャリアへの不安」「選考中のコミュニケーション不足」など、多岐にわたります。これらの課題に対処するためには、採用活動の各フェーズにおいて、一貫した対策を講じることが不可欠です。

効果的な対策は、短期的な視点と中長期的な視点の両輪で進めることが重要です。

- 短期的対策としては、募集段階でのターゲットの明確化、選考中における面接官の質の向上とプロセスの迅速化、そして内定後の手厚いフォローアップが挙げられます。これらは、候補者一人ひとりとの信頼関係を築き、入社意欲を高める上で即効性のある施策です。

- 中長期的対策としては、リファラル採用やダイレクトリクルーティングといった新たな採用手法の導入や、採用代行(RPO)・採用ツール(ATS)の活用による採用体制そのものの強化が必要です。これらは、採用活動の根本的な効率と質を向上させ、持続的な成功に繋がります。

そして、万が一内定辞退の連絡を受けた際には、その対応こそが企業の真価を問われます。辞退理由を真摯にヒアリングし、今後の改善に活かすとともに、誠実な対応で良好な関係を保つことが、未来の企業の資産となります。

内定辞退率の改善は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。まずは自社の内定辞退率を正確に算出し、辞退理由を分析することから始めてみましょう。そして、本記事で紹介した対策の中から、自社で着手しやすいものから一つずつ実践していくことが、優秀な人材を惹きつけ、企業の成長を加速させるための確実な一歩となるはずです。