現代のビジネス環境は、変化のスピードが加速し、企業間の競争はますます激化しています。このような状況下で企業が持続的に成長を遂げるためには、事業戦略の核となる優秀な人材をいかに確保するかが極めて重要な経営課題となっています。特に、特定の分野で高度な専門性と豊富な実務経験を持つ人材は、新規事業の創出、既存事業の強化、そして組織全体の変革を牽引する原動力となり得ます。

そこで注目を集めているのが「キャリア採用」というアプローチです。単なる欠員補充を目的とした採用とは一線を画し、企業の未来を担う戦略的なキーパーソンを獲得するための採用手法として、多くの企業がその重要性を認識し始めています。

この記事では、「キャリア採用」とは何か、その基本的な定義から、混同されがちな「中途採用」との違い、そして企業がキャリア採用に取り組むべき背景について詳しく解説します。さらに、キャリア採用を成功に導くための具体的なメリット、注意すべきデメリット、そして実践的な7つの成功ポイントから主な手法、基本的な流れに至るまで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を読むことで、キャリア採用の本質を理解し、自社の成長戦略に活かすための具体的なヒントを得られるでしょう。人材獲得競争が激化する現代において、他社に先んじるための戦略的人事の第一歩として、ぜひ本記事をお役立てください。

目次

キャリア採用とは

キャリア採用とは、特定の職務領域において、豊富な実務経験と高度な専門スキル、そして顕著な実績を持つ人材を、企業の成長戦略を担う即戦力として採用する手法を指します。一般的に、管理職(マネージャー、部長クラス)、高度専門職(データサイエンティスト、AIエンジニア、法務、財務のスペシャリストなど)、あるいは新規事業のリーダーといった、企業の経営や事業運営に直接的なインパクトを与えるポジションが対象となります。

キャリア採用の最大の特徴は、「ポテンシャル」ではなく「既に証明された能力(キャリア)」を重視する点にあります。新卒採用や第二新卒採用が、候補者の将来性や学習能力、組織への適応力といったポテンシャルに期待するのに対し、キャリア採用では候補者がこれまで培ってきた具体的なスキルセット、業界知識、人脈、そしてリーダーシップといった実績を即座に事業へ活かすことを目的としています。

企業がキャリア採用を行う主な目的は、多岐にわたります。

- 新規事業の立ち上げ: 社内にノウハウが存在しない新しい領域へ進出する際、事業立ち上げ経験者をリーダーとして迎え入れ、スピーディーな事業化を目指します。

- 経営基盤の強化: 経営幹部候補や、特定の機能(例:マーケティング、財務、人事)を統括する責任者を採用し、組織全体の専門性と実行力を向上させます。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進: 最新のIT技術やデータ活用に精通した専門家を採用し、全社的な業務改革や新たなビジネスモデルの創出を牽引してもらいます。

- グローバル展開の加速: 海外でのビジネス経験が豊富な人材や、特定の国・地域に関する深い知見を持つ人材を獲得し、グローバル市場での競争力を高めます。

このように、キャリア採用は単なる人員の補充(リプレイスメント)ではなく、企業の未来を創造するための戦略的投資(インベストメント)としての側面が非常に強い採用活動です。そのため、採用プロセスにおいては、候補者のスキルや経験を深く見極めることはもちろん、自社のビジョンや事業戦略との合致度(カルチャーフィットやビジョンフィット)も極めて重要な評価軸となります。

近年、ビジネス環境の複雑性が増し、市場の変化が激しくなる中で、必要なスキルや知識をすべて社内で育成するには時間とコストがかかりすぎると考える企業が増えています。外部からトップクラスの知見を迅速に取り入れることができるキャリア採用は、こうした現代的な経営課題に対する有効な解決策の一つとして、その重要性を一層高めているのです。

まとめると、キャリア採用は「企業の成長を加速させるための、高度な専門性を持つ即戦力人材の戦略的獲得」と定義できます。この採用手法を効果的に活用できるかどうかが、今後の企業の競争力を大きく左右すると言っても過言ではないでしょう。

キャリア採用と他の採用方法との違い

キャリア採用は、数ある採用手法の一つですが、他の手法とは目的や対象者が明確に異なります。ここでは、特に混同されやすい「中途採用」「新卒採用」「第二新卒採用」との違いを整理し、それぞれの位置づけを明らかにします。

中途採用との違い

キャリア採用と中途採用は、しばしば同義で使われることがありますが、厳密にはその焦点に違いがあります。キャリア採用は、中途採用という大きな枠組みの中に含まれる、より専門的かつ戦略的な採用手法と位置づけるのが最も正確です。

| 比較項目 | キャリア採用 | 中途採用 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 戦略的増員(新規事業、経営強化、組織変革) | 欠員補充、組織強化(戦略的増員も含む) |

| 対象者 | 高度専門職、管理職、経営幹部候補 | 社会人経験者全般(若手からベテランまで) |

| 求める要件 | 高度な専門性、リーダーシップ、特定領域での顕著な実績 | 実務経験、基本的なビジネススキル(ポテンシャルも考慮) |

| 採用ポジション | 部長、事業責任者、専門領域のエキスパートなど、代替が困難な特定ポスト | メンバークラスから管理職まで、幅広い階層 |

| 採用の視点 | 未来への投資(企業の成長を牽引する人材の獲得) | 現在の組織課題の解決(即戦力による業務遂行) |

中途採用は、社会人経験を持つ人材を広く対象とする採用活動全般を指します。その目的は、退職者が出たことによる欠員の補充から、事業拡大に伴う増員まで様々です。求められるスキルレベルもポジションによって幅広く、若手のメンバークラスであれば、一定の実務経験に加えて今後の成長ポテンシャルも評価対象となることがあります。つまり、比較的広い範囲の「経験者」をターゲットとしています。

一方、キャリア採用は、その中でも特に「ハイレベルな経験者」にターゲットを絞った採用活動です。目的は、欠員補充のような受動的なものではなく、「新規事業を成功させるため」「DXを全社的に推進するため」といった、企業の将来を左右するような能動的かつ戦略的なものが中心となります。

具体例を挙げると、営業職が一人退職したため、同程度の経験を持つ人材を一人採用するのは「中途採用」です。これに対し、SaaS事業のグロースを加速させるために、同業界でプロダクトマネージャーとして成功体験を持つ人材を事業責任者として迎え入れるのは「キャリア採用」に分類されます。

このように、キャリア採用は「誰でも良い」のではなく、「その人でなければならない」という希少性の高い人材をピンポイントで狙う採用であるという点が、一般的な中途採用との最も大きな違いと言えるでしょう。

新卒採用との違い

新卒採用とキャリア採用は、あらゆる面で対照的な採用手法です。両者の違いを理解することは、自社の採用ポートフォリオを最適化する上で不可欠です。

| 比較項目 | キャリア採用 | 新卒採用 |

|---|---|---|

| 対象者 | 高度なスキルと経験を持つ社会人 | 大学・大学院等を卒業予定の学生 |

| 求めるもの | 即戦力性、専門知識、実績 | ポテンシャル、学習意欲、柔軟性、カルチャーフィット |

| 教育コスト | 低い(オンボーディングが中心) | 高い(ビジネスマナー研修、OJT、専門研修など) |

| 組織への影響 | 新しい知識・視点の注入、組織の活性化 | 組織文化の継承、次世代リーダーの育成 |

| 採用期間 | 短期・通年(必要に応じて実施) | 長期(1年以上のサイクルで定期的に実施) |

| 採用の視点 | 短期〜中期の事業目標達成 | 長期的な組織の持続的成長 |

新卒採用は、社会人経験のない学生を対象とし、その将来性(ポテンシャル)に投資する採用です。企業理念への共感度や学習能力、チームで働く上での協調性などが重視され、入社後は手厚い研修を通じて一人前の社会人、そして自社の戦力として育成していきます。これは、組織文化を次世代に継承し、将来の幹部候補を内部で育成するという、長期的な視点に立った活動です。

対照的に、キャリア採用は「今、この瞬間に必要な戦力」を外部から獲得する採用です。育成にかける時間的猶予がない、あるいは社内に育成できる人材がいないような高度な専門性が求められる場合に用いられます。キャリア採用で入社した人材は、教育を受ける側ではなく、むしろ自らの知識や経験を活かして既存社員を指導したり、新たな仕組みを構築したりする役割を期待されます。

新卒採用が「土壌を耕し、種をまき、時間をかけて育てる農耕」だとすれば、キャリア採用は「最も実りの良い果実を市場から調達してくる狩猟」に例えることができます。どちらか一方が優れているというわけではなく、企業は事業フェーズや組織課題に応じて、これら二つの採用手法をバランス良く組み合わせることが重要です。

第二新卒採用との違い

第二新卒採用は、新卒と中途の中間に位置づけられる採用手法であり、キャリア採用とは明確な違いがあります。第二新卒とは、一般的に学校卒業後、一度就職したものの1〜3年程度の短期間で離職した若手人材を指します。

| 比較項目 | キャリア採用 | 第二新卒採用 |

|---|---|---|

| 対象者 | ハイキャリア層(豊富な実務経験) | 若手層(社会人経験1~3年程度) |

| 求めるもの | 高度な専門性、リーダーシップ、即戦力性 | 基本的なビジネスマナー、ポテンシャル、柔軟性 |

| 採用目的 | 戦略的なキーポジションの充足 | 若手層の強化、組織の年齢構成の適正化 |

| 育成の前提 | 育成は不要(自走できることが前提) | 育成が前提(再教育やポテンシャル開花を期待) |

| 年収水準 | 高い | 新卒に準じる、またはやや高い程度 |

企業が第二新卒を採用する主な理由は、新卒採用の補完や、若手層の強化にあります。第二新卒者は、社会人としての基本的なビジネスマナーやPCスキルを身につけているため、新卒者よりも教育コストを抑えられるというメリットがあります。また、前職の経験が浅いため、新しい会社の文化ややり方にも染まりやすく、柔軟性が高い点も魅力とされています。

一方で、キャリア採用が求めるような、特定の分野における深い専門性やマネジメント経験を第二新卒者が持っていることは稀です。そのため、第二新卒採用は「ポテンシャル採用」の一種と考えるのが適切です。企業は、彼らの若さや成長意欲に期待し、自社で改めて育成していくことを前提としています。

キャリア採用が「完成された専門家」を求めるのに対し、第二新卒採用は「一度社会に出た経験を持つ、伸びしろの大きい若者」を求めるという点で、両者は全く異なる採用ターゲットを狙っていることがわかります。

キャリア採用が注目される背景

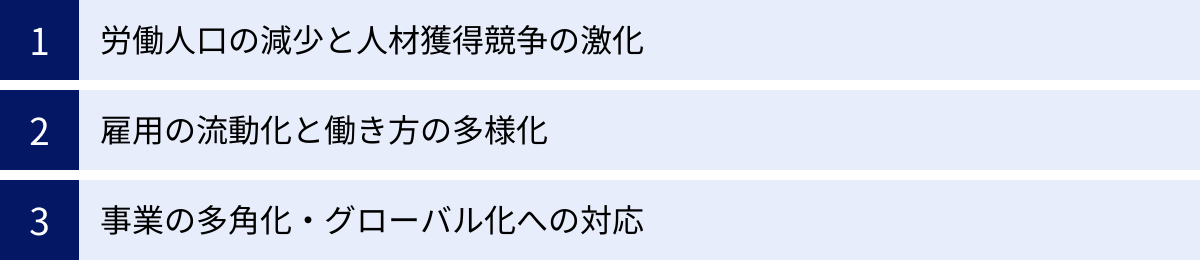

なぜ今、多くの企業がキャリア採用に力を入れているのでしょうか。その背景には、日本の社会構造や労働市場、そしてビジネス環境の大きな変化が複雑に絡み合っています。ここでは、キャリア採用が注目される3つの主要な背景について掘り下げていきます。

労働人口の減少と人材獲得競争の激化

日本が直面している最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局 労働力調査)

この構造的な労働力不足は、企業の人材獲得に深刻な影響を及ぼしています。特に、従来の採用活動の中心であった若年層の人口が減少しているため、新卒採用だけで将来の労働力を確保することは年々困難になっています。

このような状況下で、企業は限られた人材を奪い合う「人材獲得競争」の時代に突入しました。特に、事業の成長に不可欠な専門スキルを持つ人材や、組織を牽引できるリーダー人材の需要は非常に高く、その獲得競争は熾烈を極めています。

かつてのように、新卒で採用した人材をじっくりと時間をかけて育成する余裕がなくなりつつある企業も少なくありません。事業機会を逃さないためには、育成を待つのではなく、必要なスキルを持った人材を市場から迅速に獲得する必要があります。この課題に対する直接的な解決策が、即戦力となるハイキャリア層をターゲットとするキャリア採用なのです。労働市場における売り手市場化が進む中で、企業が競争力を維持・向上させるためには、キャリア採用を戦略的に活用することが不可欠となっています。

雇用の流動化と働き方の多様化

日本の雇用慣行の象徴であった「終身雇用」や「年功序列」といった制度は、もはや当たり前のものではなくなりました。企業の業績や経済状況の変化により、一つの会社で定年まで勤め上げるというキャリアパスは一般的ではなくなり、転職を通じてキャリアアップを図ることが社会的に広く受け入れられるようになりました。

厚生労働省の「雇用動向調査」を見ても、転職入職率は長期的に一定水準を維持しており、労働市場における人材の流動性が高まっていることがうかがえます。

(参照:厚生労働省 雇用動向調査結果の概要)

働く個人の意識も変化しています。自分の専門性を高め、市場価値を向上させることに意欲的な人材が増え、より良い条件や挑戦しがいのある環境を求めて、積極的にキャリアを構築する動きが活発化しています。このような自律的なキャリア形成を目指す優秀な人材層は、キャリア採用のまさに格好のターゲットとなります。

また、働き方の多様化もキャリア採用を後押ししています。近年、企業と個人の関係は正社員という一つの形に縛られなくなりました。専門性を活かして複数の企業で働く「副業・兼業」や、プロジェクト単位で参画する「フリーランス」「業務委託」など、様々な契約形態が広まっています。

こうした動きと並行して、企業側でも「ジョブ型雇用」の導入が進んでいます。これは、特定の職務(ジョブ)に対して求められるスキルや責任範囲を明確に定義し、そのジョブを遂行できる人材を採用・配置する考え方です。職務内容が明確であるため、候補者が持つスキルや経験とのマッチングがしやすく、専門性を重視するキャリア採用と非常に親和性が高い制度です。

雇用の流動化と働き方の多様化は、企業にとっては必要な時に必要なスキルを持つ人材を柔軟に確保できる機会を、働く個人にとっては自らのキャリアを主体的に選択できる機会を提供しました。この二つの潮流が交差する点で、キャリア採用の重要性が増しているのです。

事業の多角化・グローバル化への対応

現代のビジネス環境は、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代と称されるように、予測困難で変化が激しいのが特徴です。テクノロジーの進化は日進月歩であり、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIの活用、GX(グリーントランスフォーメーション)への対応など、企業が取り組むべき経営課題は山積しています。

このような状況で企業が生き残るためには、既存事業の深化だけでなく、新たな収益の柱を育てるための事業の多角化や、成長市場を求めたグローバル化が不可欠です。しかし、全く新しい分野に挑戦する場合、社内に必要な知見や経験、ネットワークが全く存在しないというケースは少なくありません。

例えば、製造業の企業が新たにSaaSビジネスを立ち上げようとしても、プロダクト開発、サブスクリプション型のマーケティング、カスタマーサクセスといったノウハウは、従来の事業とは全く異なります。これらの知識をゼロから社内で蓄積するには、膨大な時間と試行錯誤が必要となり、市場のスピード感についていけません。

ここでキャリア採用が大きな力を発揮します。他社で既に同様の事業を成功させた経験を持つ事業責任者や、特定の技術領域に精通したエンジニアを外部から迎え入れることで、企業は成功の確率を格段に高め、事業化までの時間を大幅に短縮できます。これは、時間とノウハウを「買う」という発想に近いと言えるでしょう。

グローバル展開においても同様です。現地の商習慣や法規制、市場動向に詳しい人材をキャリア採用することで、海外進出に伴うリスクを低減し、よりスムーズな市場参入が可能になります。

このように、事業環境の変化に対応し、新たな成長機会を掴むための「飛び道具」として、キャリア採用は極めて有効な戦略的手段となっているのです。

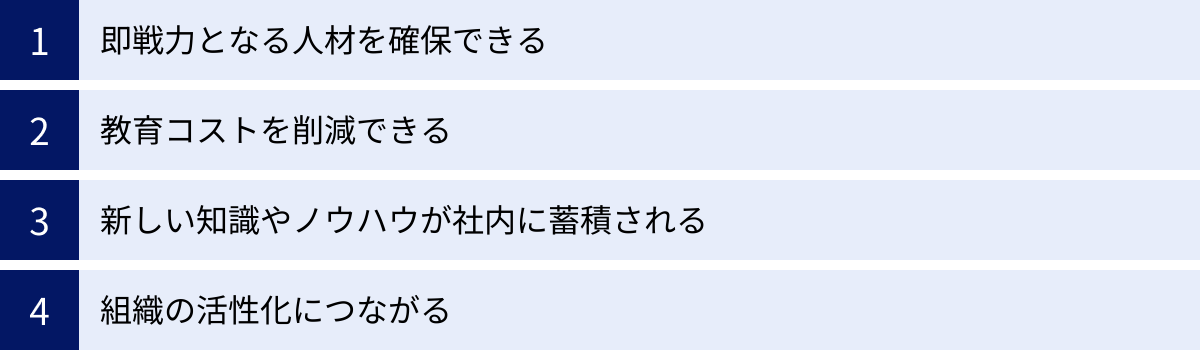

企業がキャリア採用を行う4つのメリット

戦略的にキャリア採用を導入することは、企業に多くの恩恵をもたらします。即戦力の確保という直接的な効果だけでなく、組織全体にポジティブな影響を与える間接的なメリットも少なくありません。ここでは、企業がキャリア採用を行う主な4つのメリットについて具体的に解説します。

① 即戦力となる人材を確保できる

キャリア採用における最大のメリットは、何と言っても「即戦力性」にあります。 企業が直面している特定の事業課題や技術的課題に対し、解決能力を持つ人材をピンポイントで獲得できるため、採用後すぐに成果を期待できます。

新卒採用やポテンシャル採用の場合、入社してから一人前の戦力になるまでには数ヶ月から数年単位の育成期間が必要です。しかし、変化の激しい市場では、その育成期間が事業機会の損失に繋がりかねません。特に、新規事業の立ち上げや海外進出など、スピードが成功を左右するプロジェクトにおいては、「待ったなし」の状況で即座にパフォーマンスを発揮できる人材の存在が不可欠です。

具体的には、以下のようなスキルや経験を持つ人材が即戦力として期待されます。

- 専門的な技術・知識: 特定のプログラミング言語での高度な開発経験、データサイエンスに関する深い知見、複雑な法務・会計処理のスキルなど。

- 業界・市場知識: 同業他社での長年の経験に裏打ちされた市場動向の理解、顧客ニーズの把握、キーパーソンとの人脈。

- マネジメント能力: 複数名のチームを率いて目標を達成した経験、プロジェクト全体を管理・推進する能力、部門横断的な調整力。

- 事業立ち上げ経験: ゼロから事業を企画し、軌道に乗せた実績。

例えば、EC事業を強化したい企業が、他社でECサイトの売上を大幅に向上させた実績を持つWebマーケターをキャリア採用したとします。その人材は、入社後すぐに現状分析を行い、効果的な広告戦略の立案、SEO対策の改善、UI/UXの改修提案などを実行に移せます。これにより、事業の成長スピードを劇的に加速させることが可能になります。このように、時間を買う感覚で事業課題を解決できる点が、キャリア採用の比類なき魅力です。

② 教育コストを削減できる

人材育成には、目に見える費用だけでなく、目に見えないコストも多く発生します。新卒採用を例に取ると、集合研修の費用、研修担当者の人件費、OJT指導者の時間、そして育成期間中に本人が生み出すことのできない機会損失など、トータルで見ると相当な額の投資が必要です。

キャリア採用は、この教育コストを大幅に削減できるという大きなメリットがあります。キャリア採用の対象となる人材は、基本的なビジネスマナーはもちろんのこと、それぞれの専門分野において高いレベルのスキルと知識を既に身につけています。そのため、手厚い研修プログラムを用意する必要がありません。

もちろん、企業文化や社内システム、具体的な業務フローに慣れるためのオンボーディングは必要ですが、これは「育成」というよりも「適応」のためのサポートです。その期間も、新卒者に比べて格段に短く済みます。

教育コストの削減は、単に経費を抑えられるというだけではありません。研修にかけていたリソース(時間・人・費用)を、より生産的な活動に振り向けることができます。例えば、研修担当者だった優秀な社員を本来の業務に集中させたり、削減できたコストを新たな事業開発の投資に回したりすることが可能です。

特に、リソースが限られている中小企業やスタートアップにとって、教育コストの負担は決して軽くありません。キャリア採用を効果的に活用することで、限られた経営資源を最大限に活かし、効率的な組織運営と事業成長を実現できるのです。

③ 新しい知識やノウハウが社内に蓄積される

同じ企業に長く勤めていると、知らず知らずのうちに思考や業務の進め方が固定化し、組織全体がマンネリに陥ってしまうことがあります。キャリア採用は、こうした組織の「血の入れ替え」を促し、外部からの新しい風を吹き込むという重要な役割を果たします。

キャリア採用で入社した人材は、前職までの経験を通じて培った、自社にはない知識、スキル、ノウハウ、そして人脈を持っています。彼らが自らの知見を業務に活かすことで、以下のようなポジティブな変化が期待できます。

- 業務プロセスの改善:「前職ではこういうツールを使って効率化していた」「この業務はもっと別のやり方がある」といった具体的な提案から、全社的な生産性向上に繋がることがあります。

- 新たな視点の提供: 自社では当たり前とされていた常識や慣習に対して、外部の客観的な視点から疑問を投げかけ、イノベーションのきっかけを生み出します。

- 知識の伝播: 採用した専門家が社内で勉強会を開催したり、後進の指導にあたったりすることで、その専門知識が組織全体に広がり、社員のスキルアップに貢献します。

- 人脈の活用: 採用した人材が持つ社外のネットワークを通じて、新たなビジネスパートナーや顧客との接点が生まれる可能性もあります。

例えば、伝統的な営業手法に頼ってきた企業が、デジタルマーケティングの専門家をキャリア採用したとします。その専門家は、データ分析に基づいた顧客ターゲティング、MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入、コンテンツマーケティングの展開といった新たな手法を社内に持ち込みます。これにより、営業部門全体の効率が向上するだけでなく、組織全体としてデジタル時代に対応できる能力が蓄積されていくのです。

このように、キャリア採用は一人の人材を獲得するだけでなく、その人が持つ無形の資産(知識・ノウハウ)を組織にもたらし、企業全体の知的資本を豊かにする効果があります。

④ 組織の活性化につながる

優秀で意欲的な人材が社内に加わることは、既存の社員にとって大きな刺激となり、組織全体の活性化を促します。

第一に、キャリア採用で入社した人材が高いパフォーマンスを発揮する姿は、周囲の社員のモチベーション向上に繋がります。「自分も負けていられない」「あの人から新しいスキルを学びたい」といった健全な競争意識や向上心が生まれ、組織全体のパフォーマンスが底上げされる効果が期待できます。

第二に、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることで、組織のダイバーシティが推進されます。異なる価値観や考え方が交わることで、議論が活発になり、より創造的で質の高い意思決定が可能になります。これは、同質性の高い組織が陥りがちな「集団思考(グループシンク)」のリスクを回避する上でも非常に重要です。

さらに、魅力的なキャリアを持つ人材が入社することは、企業のブランドイメージ向上にも貢献します。「あの人が選んだ会社なら、きっと良い会社に違いない」と、社外からの評価が高まり、採用市場における魅力も増します。その結果、優秀な人材がさらに集まりやすくなるという好循環(採用ブランディング効果)も生まれる可能性があります。

もちろん、こうしたポジティブな効果を生み出すためには、新しく入社した人材がスムーズに組織に溶け込み、能力を発揮できるような環境づくりが不可欠です。しかし、それが成功すれば、一人の採用が組織全体に活気とダイナミズムをもたらす、強力な起爆剤となり得るのです。

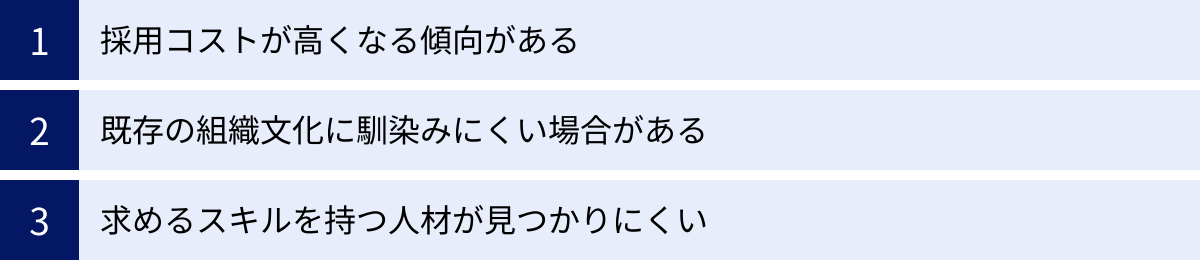

企業がキャリア採用を行う3つのデメリット・注意点

キャリア採用は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておくことが、採用を成功させるための鍵となります。

① 採用コストが高くなる傾向がある

キャリア採用の対象となるのは、高度な専門性や豊富な実績を持つ、いわゆる「ハイキャリア人材」です。こうした人材は労働市場における価値が非常に高いため、必然的に提示する年収も高額になる傾向があります。既存の社員の給与水準とのバランスを取りながら、候補者が納得できる魅力的なオファーを提示する必要があり、人件費の増加は避けられません。

さらに、採用活動そのものにかかるコストも高額になりがちです。キャリア採用でよく利用される主な手法と、それに伴うコストは以下の通りです。

- 人材紹介サービス: 採用が決定した際に、成功報酬として採用者の理論年収の30%〜35%程度を支払うのが一般的です。例えば、年収1,000万円の人材を採用した場合、300万円〜350万円の費用が発生します。専門性が高いポジションほど、この料率は高くなる傾向があります。

- ヘッドハンティング: 特定の個人をピンポイントでスカウトする手法で、着手金が必要な場合や、成功報酬が年収の40%以上になるケースもあり、最もコストのかかる手法の一つです。

- ダイレクトリクルーティング: データベースの利用料(年間数十万〜数百万円)に加え、採用担当者の人件費(スカウト文面の作成、候補者とのコミュニケーションなど)がかかります。複数の候補者と長期的にやり取りを続ける必要があり、見えない工数コストも考慮しなければなりません。

これらの手法は、応募を待つだけの求人広告に比べて費用が高くなるため、一人あたりの採用単価(CPA: Cost Per Acquisition)は数百万円に達することも珍しくありません。 したがって、キャリア採用を進める際には、費用対効果を慎重に検討し、十分な採用予算を確保しておくことが極めて重要です。また、高額な投資を無駄にしないためにも、採用後の定着と活躍に向けた取り組みが不可欠となります。

② 既存の組織文化に馴染みにくい場合がある

スキルや実績は申し分ないにもかかわらず、入社後に活躍できないケースで最も多い原因の一つが、「カルチャーフィット」の問題です。キャリア採用で入社した人材は、既に確立されたプロフェッショナルとしての自負や、前職で成功体験を積んできたやり方を持っています。そのため、新しい組織の文化や価値観、仕事の進め方、人間関係などに馴染めず、孤立してしまうリスクがあります。

具体的には、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 前職のやり方への固執:「前の会社ではこうだった」と、自らのやり方を一方的に押し付け、既存のプロセスやルールを変えようとしない。

- コミュニケーションの壁: 独自の社内用語や暗黙の了解が多い組織の場合、新参者がコミュニケーションの輪に入れず、必要な情報が得られない。

- 既存社員からの反発: 鳴り物入りで入社した人材に対して、既存社員が「自分たちのやり方を否定された」と感じて嫉妬や警戒心を抱き、非協力的な態度を取る。

- 価値観の不一致: 企業のビジョンやミッションに共感できず、仕事へのモチベーションを維持できない。

こうしたミスマッチは、本人のパフォーマンス低下だけでなく、最悪の場合、早期離職に繋がってしまいます。高額な採用コストをかけて採用した人材が短期間で辞めてしまっては、企業にとって大きな損失です。

このリスクを回避するためには、採用選考の段階でスキルや経験だけでなく、候補者の価値観や働き方のスタイルが自社の文化と合うかどうかを慎重に見極めることが重要です。面接では、具体的な状況を提示してどう行動するかを問う質問(行動特性インタビュー)を取り入れたり、現場の社員とカジュアルに話す機会を設けたりするなどの工夫が有効です。また、入社後も孤独にさせないよう、メンター制度の導入や定期的な1on1ミーティングなど、手厚いフォロー体制を整える必要があります。

③ 求めるスキルを持つ人材が見つかりにくい

キャリア採用は、特定の高度なスキルや経験を持つ人材をピンポイントで探す活動です。求める要件が具体的で専門的であるほど、当然ながら市場に存在する候補者の数は限られます。

特に、最先端の技術領域(例:量子コンピューティング、生成AIの専門家)や、複数のスキルを高いレベルで併せ持つ人材(例:技術とビジネスの両方に精通したプロダクトマネージャー)などは、絶対数が少ない上に、多くの企業が獲得を目指しているため、熾烈な争奪戦となります。

企業側が「あれもこれもできるスーパーマン」のような理想像を追い求めすぎると、「完璧な候補者」はいつまで経っても見つからず、採用活動が長期化・難航するリスクがあります。採用ポジションが長期間空席のままでは、事業計画に遅れが生じ、機会損失が拡大してしまいます。

また、ようやく理想的な候補者を見つけても、競合他社がより良い条件を提示して、獲得競争に敗れてしまうケースも少なくありません。特に、知名度や待遇面で大企業に劣る中小企業やスタートアップにとっては、非常に厳しい戦いとなります。

この課題に対処するためには、採用要件を定義する際に、「絶対に譲れない条件(Must要件)」と「あれば望ましい条件(Want要件)」を明確に切り分けることが重要です。100%完璧な人材を求めるのではなく、80%の要件を満たしており、残りの20%は入社後にキャッチアップ可能であったり、チームの他のメンバーで補えたりするのであれば、採用を検討するといった柔軟な姿勢が求められます。

さらに、自社の知名度に頼るのではなく、ダイレクトリクルーティングなどを通じて候補者に直接アプローチし、事業の魅力やビジョンを情熱的に伝えるなど、攻めの採用活動を展開していく必要もあるでしょう。

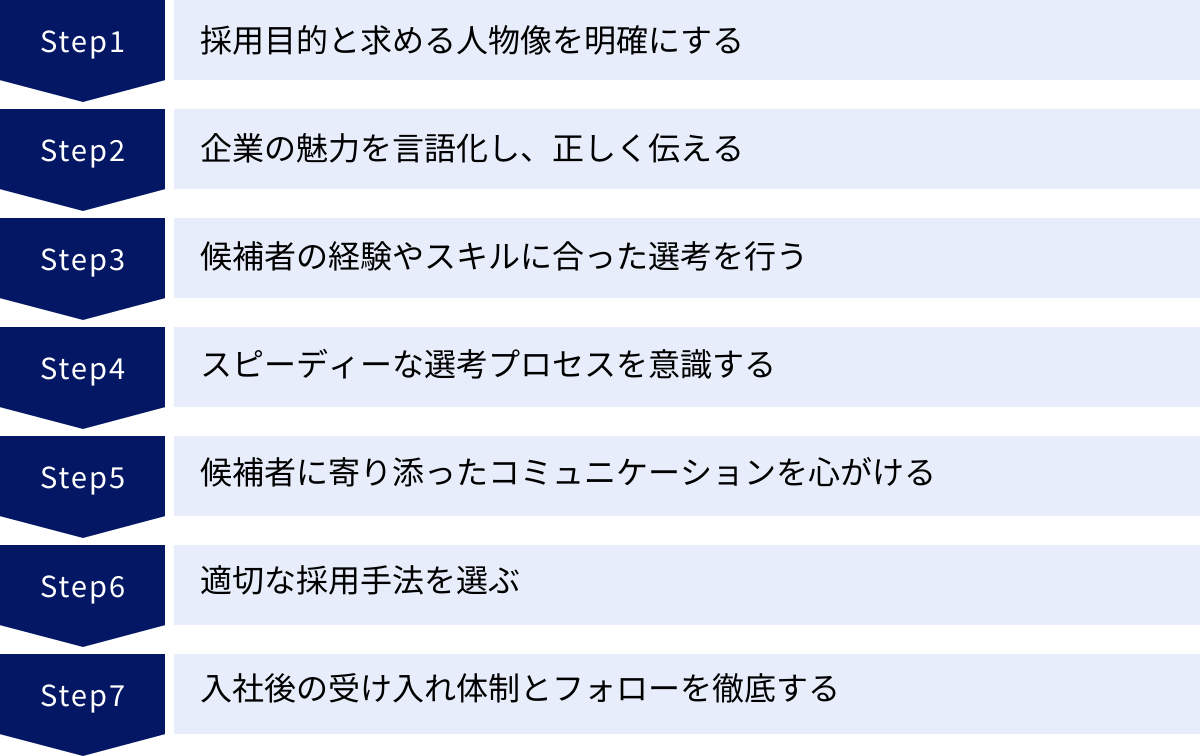

キャリア採用を成功させる7つのポイント

キャリア採用は、その戦略的な重要性から、単なる採用業務としてではなく、経営課題として取り組む必要があります。ここでは、投資対効果を最大化し、採用を成功に導くための7つの重要なポイントを解説します。

① 採用目的と求める人物像を明確にする

キャリア採用を始める前に、まず立ち返るべき最も重要な問いは「なぜ、このポジションの採用が必要なのか?」です。場当たり的に採用活動を始めるのではなく、採用の目的を徹底的に言語化することが成功の第一歩となります。

例えば、「新規事業を立ち上げるため」「組織のマネジメントを強化するため」「特定の技術的課題を解決するため」といった事業上の背景や目的を明確にします。その上で、その目的を達成するために、新しく入社する人材に「何を、いつまでに、どのように」貢献してほしいのか、具体的なミッションを定義します。

次に、そのミッションを遂行できる人物像(ペルソナ)を具体的に描きます。この際、単にスキルや経験の羅列に終始してはいけません。

- スキル・経験(Must/Want): 必要な専門知識、使用可能なツール、実績、マネジメント経験などを「絶対に必要」なものと「あれば尚良い」ものに分けて整理する。

- 志向性・価値観: どのような仕事にやりがいを感じるか、どのような環境でパフォーマンスを発揮しやすいか、キャリアにおいて何を重視しているか。

- 人間性・コンピテンシー: リーダーシップ、協調性、問題解決能力、学習意欲など、自社のカルチャーやチームで活躍するために必要な特性。

これらの要件定義を、経営層、人事、そして配属予定先の現場マネージャーが三位一体となって議論し、共通認識を持つことが極めて重要です。この最初のステップが曖昧だと、後の選考プロセス全体がぶれてしまい、採用のミスマッチを引き起こす最大の原因となります。

② 企業の魅力を言語化し、正しく伝える

キャリア採用の市場では、企業は候補者を選ぶ側であると同時に、優秀な候補者から「選ばれる」側でもあります。特に引く手あまたのハイキャリア人材は、複数の選択肢の中から次のキャリアを選びます。彼らにとって魅力的でなければ、そもそも応募してもらえませんし、選考途中で辞退されたり、内定を出しても承諾してもらえなかったりします。

そこで重要になるのが、EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)の考え方です。EVPとは、「この会社で働くことで、従業員はどのような独自の価値や経験を得られるのか」を明確にしたものです。給与や福利厚生といった待遇面(金銭的報酬)だけでなく、以下のような非金銭的報酬を言語化し、候補者に響く形で伝える必要があります。

- 事業の魅力: 事業の社会的な意義、将来性、業界における独自性。

- 仕事の魅力: 裁量権の大きさ、挑戦的なプロジェクト、自己成長の機会。

- 組織・文化の魅力: 優秀な同僚、フラットな組織風土、柔軟な働き方。

- キャリアパスの魅力: 将来のキャリアの可能性、得られるスキルや経験。

これらの魅力を求人票やスカウトメール、面接の場など、あらゆる接点で一貫して伝えることで、「この会社で働きたい」という動機形成を促します。自社の強みを客観的に分析し、ターゲット人材に刺さる「口説き文句」を準備しておくことが、採用競争を勝ち抜くための鍵となります。

③ 候補者の経験やスキルに合った選考を行う

キャリア採用の選考プロセスは、新卒採用のそれとは全く異なるアプローチが求められます。ポテンシャルではなく、候補者が持つ専門性や実績を正しく、かつ深く見極めるための工夫が必要です。

まず、面接官には、候補者の専門分野について対等に話ができる人物をアサインすることが不可欠です。理想は、配属予定部署の責任者や、同職種のトップレベルの社員です。専門的な質疑応答を通じて、候補者の知識の深さや思考プロセスを評価します。人事担当者だけの面接では、スキルの見極めが不十分になる可能性があります。

選考手法も多様なものを組み合わせると効果的です。

- ケーススタディ面接: 実際に自社が抱えている課題を提示し、どのように解決するかをプレゼンテーションしてもらう。問題解決能力や戦略的思考力を評価できます。

- 実技試験・コーディングテスト: エンジニア職などで、実際の業務に近い課題に取り組んでもらい、技術力を直接評価します。

- リファレンスチェック: 候補者の同意を得た上で、前職の上司や同僚に候補者の働きぶりや人柄についてヒアリングする手法です。経歴書や面接だけではわからない客観的な情報を得られます。

これらの選考を通じて、候補者の能力を多角的に評価すると同時に、候補者自身にも自社の事業や課題への理解を深めてもらうことが、相互のミスマッチを防ぐ上で重要です。

④ スピーディーな選考プロセスを意識する

「スピードは誠意」。これはキャリア採用において鉄則です。優秀な候補者は、常に複数の企業からアプローチを受けており、選考も並行して進んでいると考えるべきです。自社の選考プロセスが冗長であったり、連絡が遅かったりすると、その間に候補者の熱意は冷め、他社に決めてしまう可能性が非常に高くなります。

選考スピードを上げるためには、以下のような取り組みが考えられます。

- プロセスの簡素化: 不要な面接ステップはないか、意思決定のフローは複雑すぎないかを見直す。

- 迅速なレスポンス: 書類選考の結果連絡は数日以内、面接日程の調整は即日など、ルールを明確にする。

- 面接官のスケジュール確保: 事前に採用に関わるメンバーのスケジュールを確保し、候補者の都合に合わせやすい体制を整える。

- 合否連絡の迅速化: 面接後、できるだけ早く合否を判断し、結果を伝える。合格の場合は、次のステップについて具体的に案内する。

迅速な対応は、候補者に対して「あなたを強く求めている」という熱意のメッセージにもなります。優れた候補者体験(Candidate Experience)を提供することが、競合他社との差別化に繋がります。

⑤ 候補者に寄り添ったコミュニケーションを心がける

キャリア採用の面接は、企業が候補者を一方的に「評価する」場ではありません。むしろ、「相互理解を深める対話の場」と捉えるべきです。候補者もまた、この会社が自分のキャリアを預けるに値するかどうかをシビアに評価しています。

そのため、面接官は威圧的な態度を取るのではなく、候補者に敬意を払い、リラックスして話せる雰囲気を作ることが大切です。そして、候補者のこれまでのキャリアや実績に対して真摯に耳を傾け、その経験が自社でどのように活かせるかを一緒に考える姿勢が求められます。

また、候補者が抱える疑問や不安(具体的な仕事内容、チームの雰囲気、評価制度、入社後のキャリアパスなど)に対しては、包み隠さず誠実に答えることが信頼関係の構築に繋がります。時には、企業の課題や弱みを正直に開示した上で、「だからこそ、あなたの力が必要なのです」と伝えることが、かえって候補者の挑戦意欲を掻き立てることもあります。

選考プロセス全体を通じて、一人のビジネスパーソンとして候補者に寄り添い、丁寧なコミュニケーションを重ねていくことが、最終的な入社決断を後押しする重要な要素となります。

⑥ 適切な採用手法を選ぶ

キャリア採用を成功させるには、求める人物像に応じて最適な採用チャネルを使い分ける戦略的な視点が必要です。主な採用手法にはそれぞれ特徴があり、一長一短があります。

- 人材紹介: 採用工数を削減したい、非公開で募集したい場合に有効。特にハイクラス向けのエージェントは、企業側が接触できない優秀な人材を抱えていることがある。

- ダイレクトリクルーティング: 求める人材像が明確で、自社で能動的にアプローチしたい場合に最適。潜在層にもアプローチでき、採用コストを抑えられる可能性がある。

- リファラル採用: 社員の紹介であるため、カルチャーフィットの精度が高く、低コスト。ただし、母集団形成が不安定になりがち。

- ヘッドハンティング: 経営幹部など、特定の個人をピンポイントで狙う場合に用いる最終手段。

ターゲットとする人材が、普段どのようなチャネルで情報収集し、転職活動を行っているかを分析し、複数の手法を組み合わせる「マルチチャネル戦略」が効果的です。例えば、広く潜在層にアプローチするためにダイレクトリクルーティングを主軸にしつつ、重要なポジションについては信頼できる人材紹介会社にも依頼するといった形が考えられます。

⑦ 入社後の受け入れ体制とフォローを徹底する

採用活動は、候補者が内定を承諾し、入社した時点で終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。 高いコストと労力をかけて採用した人材が、組織に馴染めずに早期離職してしまうことほど、無駄なことはありません。入社後の定着と早期の活躍(オンボーディング)を支援するための、万全な受け入れ体制と継続的なフォローが不可欠です。

具体的には、以下のような施策が有効です。

- 入社前後のコミュニケーション: 内定から入社までの期間も定期的に連絡を取り、不安を解消する。入社初日には歓迎の意を伝え、必要な備品や情報をすべて揃えておく。

- メンター制度の導入: 配属部署の先輩社員をメンターとして任命し、業務上の相談だけでなく、人間関係や社内文化に関するサポートを行う。

- 1on1ミーティング: 上司や人事担当者が定期的に(例えば週1回や月1回)面談の機会を設け、業務の進捗確認や困っていることのヒアリング、キャリアに関する対話を行う。

- 期待役割の明確化と共有: 入社後改めて、本人に期待する役割や目標を具体的に伝え、上司やチームメンバーとも共有する。

こうした手厚いフォローを通じて、新入社員が組織の一員としてのエンゲージメントを高め、安心してパフォーマンスを発揮できる心理的安全性を提供することが、キャリア採用の最終的な成功を左右するのです。

キャリア採用の主な手法

キャリア採用を成功させるためには、求める人材に効果的にアプローチできる採用手法を選択することが重要です。ここでは、キャリア採用でよく用いられる5つの主要な手法について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

| 採用手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 人材紹介サービス | 人材紹介会社(エージェント)が企業の求人に合う候補者を探し、紹介する成功報酬型のサービス | ・採用工数を大幅に削減できる ・非公開で求人を出せる ・エージェントが持つ独自の候補者リストにアクセスできる |

・採用コストが非常に高額(年収の30~35%) ・自社に採用ノウハウが蓄積されにくい ・エージェントの質に成果が左右される |

| ダイレクトリクルーティング | 企業が転職潜在層を含むデータベースから直接候補者を探し、スカウトを送る攻めの手法 | ・転職を考えていない優秀な潜在層にもアプローチ可能 ・採用コストを比較的抑えられる可能性がある ・自社の魅力を直接伝えられる |

・採用担当者の工数が大きい(候補者探し、スカウト文面作成など) ・スカウトの返信率が低い場合がある ・運用ノウハウが必要 |

| 求人広告(転職サイト) | 転職サイトなどの媒体に求人情報を掲載し、候補者からの応募を待つ受け身の手法 | ・多くの候補者に一括でリーチできる ・企業の知名度向上やブランディング効果も期待できる |

・キャリア採用レベルのハイスキル人材からの応募は少ない傾向 ・応募者の質がばらつき、スクリーニングに工数がかかる |

| リファラル採用 | 自社の社員に知人や友人を紹介してもらう手法 | ・カルチャーフィットの精度が高い ・採用コストを大幅に抑制できる ・定着率が高い傾向がある |

・紹介される人材のスキルやタイミングが不確実 ・人間関係のしがらみが発生するリスク ・安定的な母集団形成が難しい |

| ヘッドハンティング | 経営幹部や特定の専門家など、特定の個人を指名して外部の専門会社がスカウトする手法 | ・競合他社からも含め、市場で最高の人材を狙える ・極めて秘匿性の高い採用活動が可能 |

・採用コストが最も高額(着手金+高料率の成功報酬) ・成功率が保証されない ・倫理的な配慮が必要 |

人材紹介サービス

人材紹介サービスは、キャリア採用において最も一般的に利用される手法の一つです。企業は人材紹介会社(エージェント)に求める人物像を伝え、エージェントが自社で抱える登録者の中から最適な候補者を探し出して紹介してくれます。

最大のメリットは、採用に関わる工数を大幅に削減できる点です。母集団形成や初期のスクリーニングをエージェントが代行してくれるため、採用担当者は質の高い候補者との面接に集中できます。また、役員クラスの採用など、社内外に知られたくない求人を非公開で進められることも大きな利点です。

一方で、デメリットはコストの高さです。成功報酬は採用者の理論年収の30%~35%が相場で、年収1,000万円の人材なら300万円以上の費用がかかります。また、エージェント任せになるため、自社に採用ノウハウが蓄積しにくいという側面もあります。

ダイレクトリクルーティング(スカウトサービス)

近年、キャリア採用の手法として急速に普及しているのがダイレクトリクルーティングです。企業が転職サイトやビジネスSNSのデータベースにアクセスし、求める経験やスキルを持つ人材に直接スカウトメッセージを送る「攻め」の採用手法です。

最大のメリットは、まだ転職活動を本格的に開始していない「転職潜在層」にもアプローチできる点です。優秀な人材ほど現在の職場で活躍しており、転職市場に出てくることは少ないため、こうした層に直接コンタクトできる価値は非常に大きいです。また、自社のビジョンや魅力を自分の言葉で直接伝えられるため、候補者の意欲を高めやすいという利点もあります。

デメリットは、候補者の検索、リストアップ、スカウト文面の個別作成、日程調整など、採用担当者の工数が非常に大きいことです。また、魅力的なスカウト文面を作成するノウハウがないと、候補者から返信をもらうことすら難しい場合があります。

求人広告(転職サイト)

求人広告は、リクナビNEXTやdodaといった大手転職サイトや、特定の職種に特化した専門サイトに求人情報を掲載し、応募を待つ手法です。

メリットは、幅広い層に自社の求人を告知でき、うまくいけば多数の応募者を集められる点です。企業のブランディング効果も期待できます。

しかし、キャリア採用においては、この手法は必ずしも最適とは言えません。なぜなら、応募を待つ「受け身」の手法であるため、企業が本当に求めるハイレベルな人材が応募してくる可能性は、他の手法に比べて低いからです。また、応募者のスキルや経験にばらつきが出やすく、多くの応募書類をスクリーニングする手間がかかるというデメリットもあります。メンバークラスの中途採用には有効ですが、戦略的なキーパーソンを採用するには力不足な場合があります。

リファラル採用

リファラル採用は、自社の役員や社員に、自身の知人や友人の中から適切な人材を紹介してもらう手法です。

最大のメリットは、採用のミスマッチが起こりにくい点です。紹介者である社員が、会社の文化と候補者の人柄の両方を理解しているため、カルチャーフィットの精度が非常に高くなります。また、広告費や紹介手数料がかからないため、採用コストを劇的に抑えることができます。

デメリットは、母集団形成が社員の個人的なネットワークに依存するため、安定的・計画的な採用が難しい点です。また、不採用になった場合に紹介者と候補者の人間関係に影響を与えたり、紹介された手前、内定辞退や早期離職がしにくかったりといった、人間関係のしがらみが生じるリスクも考慮する必要があります。

ヘッドハンティング

ヘッドハンティングは、キャリア採用の中でも最も専門性が高く、特定の個人を対象とした採用手法です。企業の依頼に基づき、ヘッドハンティング会社が競合他社などで活躍する優秀な人材を特定し、水面下で接触して移籍交渉を行います。

CEOやCTOといった経営幹部や、特定の分野で代替不可能な実績を持つ第一人者など、「この人でなければならない」という人材を獲得する際に用いられます。

メリットは、市場に出てくることのない最高レベルの人材を狙える点と、秘匿性を保ったまま採用活動を進められる点です。

しかし、コストは他のどの手法よりも高額で、着手金が必要な場合や、成功報酬が年収の50%を超えるケースもあります。また、交渉が長期化したり、最終的に失敗に終わったりする可能性も高く、非常に難易度の高い採用手法と言えます。

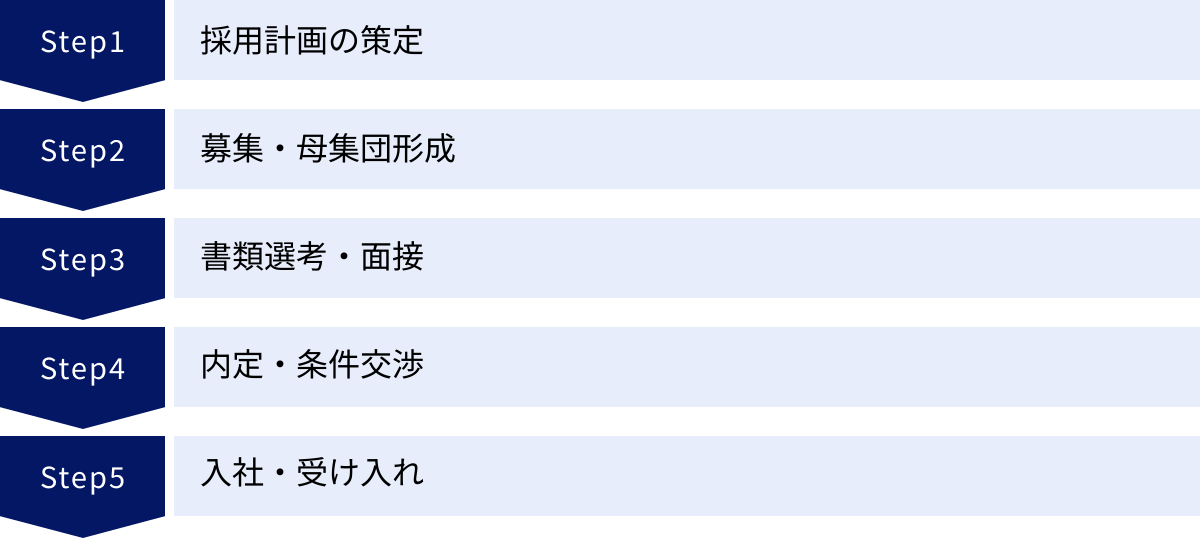

キャリア採用の基本的な流れ

キャリア採用を成功させるためには、場当たり的な活動ではなく、戦略に基づいた体系的なプロセスを組むことが重要です。ここでは、採用計画の策定から入社後の受け入れまで、キャリア採用の基本的な5つのステップを解説します。

採用計画の策定

すべての採用活動は、緻密な計画から始まります。この段階が、採用の成否の8割を決めると言っても過言ではありません。

- 採用目的の明確化: なぜ採用するのか、その人材に何を期待するのかという事業上の背景とミッションを定義します。経営課題と採用活動を直結させることが重要です。

- 求める人物像(ペルソナ)の設計: 目的を達成するために必要なスキル、経験、実績、コンピテンシー(行動特性)、価値観などを具体的に言語化します。この際、Must(必須)要件とWant(歓迎)要件を明確に区別します。

- 採用人数の決定と処遇の検討: 採用するポジションと人数を確定し、そのポジションに相応しい役職や年収レンジなどの労働条件を決定します。市場の給与相場をリサーチし、競争力のあるオファーを準備します。

- 採用手法の選定と予算の確保: 設計したペルソナに最も効果的にアプローチできる採用手法(人材紹介、ダイレクトリクルーティングなど)を選定し、それに必要な予算を確保します。

- 採用スケジュールの設定: 募集開始から内定、入社までのおおよそのタイムラインを策定し、関係者間で共有します。

この計画策定には、必ず経営層、人事、現場の三者が関わり、認識をすり合わせることが不可欠です。

募集・母集団形成

採用計画に基づき、実際に候補者を探し始めます。

- 求人票・スカウト文面の作成: 策定したペルソナに響くよう、企業の魅力や仕事のやりがいを具体的に記述した求人票を作成します。ダイレクトリクルーティングの場合は、候補者一人ひとりに合わせたパーソナルなスカウト文面を作成することが成功の鍵です。

- 募集チャネルでの展開: 選定した採用手法(人材紹介会社への依頼、転職サイトへの掲載、スカウト送信など)を用いて、募集を開始します。

- 応募者・候補者の管理: 応募者からの問い合わせ対応や、エージェント・候補者とのコミュニケーションを円滑に行うため、応募者管理システム(ATS)などを活用して情報を一元管理します。

このフェーズでは、ただ待つのではなく、積極的に候補者を探しに行く「攻めの姿勢」が、特に優秀な人材の獲得には求められます。

書類選考・面接

集まった候補者の中から、自社に最適な人材を見極める選考プロセスです。

- 書類選考: 履歴書や職務経歴書をもとに、計画段階で定めたMust要件を満たしているかをスクリーニングします。

- 面接の実施: 通常、2〜3回の面接を行います。一次面接では現場マネージャーがスキルや実務経験を、二次面接では役員や人事責任者がカルチャーフィットや価値観を確認するなど、各面接で評価項目と面接官の役割を明確に分けます。

- 多角的な評価: 必要に応じて、ケーススタディやリファレンスチェックなどを組み合わせ、候補者の能力を多角的に評価します。面接は「評価」の場であると同時に、候補者の入社意欲を高める「動機付け」の場でもあることを意識し、対話を通じて相互理解を深めます。

- 迅速なフィードバック: 選考結果は迅速に候補者へ連絡します。優秀な候補者は他社の選考も同時に進んでいるため、スピード感が重要です。

内定・条件交渉

選考を経て、採用したい候補者が決まった後の最終段階です。

- 内定通知: 電話などで内定の意向を伝え、候補者の感触を確認した上で、正式な内定通知書(採用条件を明記したもの)を発行します。

- 処遇・条件交渉: 給与、役職、入社日などの具体的な条件について、候補者と交渉を行います。候補者の希望をヒアリングしつつ、社内規定や公平性を考慮し、双方が納得できる着地点を探ります。

- オファー面談の実施: 最終的な条件を提示し、入社の意思決定を促すための面談(オファー面談)を設定することが有効です。社長や役員が同席し、改めて会社のビジョンや候補者への期待を直接伝えることで、入社の意思を固めてもらいやすくなります。

- 入社意思の確認と承諾: 候補者から正式な入社承諾を得て、雇用契約を締結します。

入社・受け入れ

採用活動のゴールは、入社ではなく「定着と活躍」です。

- 入社手続き: 社会保険の手続きや必要書類の案内など、事務的な手続きをスムーズに進めます。

- 受け入れ準備: PCやデスクなどの備品準備、社内システムのアカウント発行、メンターのアサインなど、入社初日からスムーズに業務を開始できる環境を整えます。

- オンボーディングプログラムの実施: 入社後、一定期間(例:3ヶ月間)にわたって、組織への適応と早期の戦力化を支援するプログラムを実施します。企業文化の理解、関係者への紹介、業務内容のキャッチアップ、目標設定などを体系的にサポートします。

- 定期的なフォロー: 上司や人事との1on1ミーティングを定期的に行い、入社後のギャップや悩みを早期に発見し、解決するためのフォローアップを継続します。

この一連の流れを丁寧に行うことが、キャリア採用の成功確率を大きく高めます。

キャリア採用に関するよくある質問

ここでは、キャリア採用に関して企業の人事担当者や経営者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

キャリア採用とポテンシャル採用の違いは何ですか?

キャリア採用とポテンシャル採用は、採用において重視する評価軸が根本的に異なります。

キャリア採用は、「過去の実績」と「現在のスキル」を重視します。候補者がこれまでに培ってきた専門性、実務経験、リーダーシップといった、既に顕在化している能力を評価し、その能力を即座に事業に活かしてもらうことを目的とします。つまり、「即戦力性」を求める採用です。対象となるのは、特定の分野で豊富な経験を持つミドル~シニア層の社会人です。

一方、ポテンシャル採用は、「未来の可能性」と「将来の成長性」を重視します。現時点でのスキルや経験は未熟であっても、学習意欲、思考の柔軟性、人柄、価値観といった、将来大きく成長する可能性(ポテンシャル)を秘めている人材を評価します。入社後の育成を前提としており、長期的な視点で企業の未来を担う人材を確保することが目的です。

代表的なポテンシャル採用は新卒採用や第二新卒採用です。これらの採用では、候補者の伸びしろや、自社の文化に染まって成長してくれることを期待します。

| 比較項目 | キャリア採用 | ポテンシャル採用 |

|---|---|---|

| 評価軸 | 実績・スキル(過去・現在) | 可能性・成長性(未来) |

| 求めるもの | 即戦力性、専門性、リーダーシップ | 素直さ、学習意欲、地頭の良さ |

| 育成前提 | 育成は不要(即戦力) | 育成が前提(長期投資) |

| 主な対象者 | ハイキャリア層、専門職 | 新卒、第二新卒、未経験者 |

企業は、短期的な事業目標の達成のためにキャリア採用を、長期的な組織の持続的成長のためにポテンシャル採用を、というように両者を戦略的に使い分けることが重要です。

キャリア採用の費用相場はどれくらいですか?

キャリア採用にかかる費用は、採用するポジションの難易度や年収、そして利用する採用手法によって大きく変動しますが、一般的に一人あたりの採用単価(採用コスト)は高額になる傾向があります。

具体的な相場観は以下の通りです。

- 人材紹介サービスを利用する場合:

- 理論年収の30%〜35%が成功報酬の相場です。

- 例:年収800万円の人材を採用した場合、240万円〜280万円の費用が発生します。

- 経営幹部や希少な専門職の場合、料率が40%以上に設定されることもあります。

- ダイレクトリクルーティングを利用する場合:

- プラットフォーム利用料(年間契約で数十万円〜数百万円)+ 成功報酬(一人あたり数十万円程度)という料金体系が多いです。

- 採用担当者の人件費(工数)も考慮すると、トータルコストは一概には言えませんが、複数名採用できれば一人あたりの単価は人材紹介より安くなる可能性があります。

- ヘッドハンティングを利用する場合:

- 着手金(数十万〜百万円以上)+ 成功報酬(年収の40%〜50%以上)が一般的で、最も高額な手法です。

これらの直接的な費用に加え、面接官の人件費や採用広報にかかる費用なども発生します。

結論として、キャリア採用における一人あたりの採用単価は、最低でも100万円以上、難易度の高いポジションでは300万円〜500万円を超えることも珍しくないと認識しておくのが実態に近いでしょう。高額な投資となるため、費用対効果を慎重に見極め、採用計画を立てることが不可欠です。

どのような企業がキャリア採用に向いていますか?

キャリア採用は、あらゆる企業にとって有効な選択肢となり得ますが、特に以下のような特徴や状況にある企業において、その効果を最大限に発揮します。

- 急成長中のスタートアップ・ベンチャー企業:

事業が急拡大するフェーズでは、組織の成長スピードに人材育成が追いつかないことが多々あります。事業のスケールを牽引できる経験豊富なマネージャーや、特定の技術領域をリードできる専門家をキャリア採用することで、成長のボトルネックを解消し、事業を次のステージへと押し上げることができます。 - 新規事業・新領域への進出を計画している企業:

社内にノウハウが全くない新しい分野に挑戦する際、ゼロから手探りで進めるのはリスクが高く、時間もかかります。同領域での成功体験を持つ事業責任者や専門家を外部から迎え入れることで、成功確率を高め、事業立ち上げまでの時間を大幅に短縮できます。 - DX(デジタルトランスフォーメーション)など、大きな組織変革を目指す企業:

旧来のビジネスモデルや組織文化からの脱却を図る際、変革を強力に推進するリーダーシップと専門知識が必要です。外部から新しい視点とスキルを持つ人材を登用することで、社内の抵抗を乗り越え、変革のエンジンとすることができます。 - 専門性が高い事業を行う企業(IT、コンサルティング、金融、医療など):

事業そのものが高度な専門知識を必要とする業界では、常に最先端の知見を持つ人材を確保し続けることが競争力の源泉となります。こうした企業では、キャリア採用が恒常的な人材戦略の中心に位置づけられます。 - 経営幹部や後継者を探している企業:

企業の将来を担うCEO、COO、CTOといった経営幹部候補を、内部登用だけでなく外部からも広く求める際に、キャリア採用(特にヘッドハンティング)が活用されます。

要するに、「時間」と「専門性」が事業成功の鍵を握る状況にある企業ほど、キャリア採用の戦略的価値は高まると言えるでしょう。