経済の血液とも称される物流業界は、私たちの生活や産業活動を支える不可欠な社会インフラです。しかし、その重要性とは裏腹に、多くの企業が深刻な人材確保の課題に直面しています。EC市場の拡大による需要の急増、労働人口の減少、そして業界特有の労働環境など、採用を困難にする要因は複雑に絡み合っています。

この状況を打開し、優秀な人材を確保して企業の成長を継続させるためには、旧来の採用活動を見直し、戦略的なアプローチを取ることが不可欠です。

本記事では、物流業界の採用が抱える課題を多角的に分析し、その解決策として明日から実践できる8つの具体的なコツを詳しく解説します。さらに、効果的な採用手法の比較や、採用した人材が長く活躍してくれるための定着率向上のポイント、そして物流業界の主要な職種についても網羅的にご紹介します。

採用担当者の方はもちろん、経営層の方々にとっても、自社の採用戦略を見直し、競争の激しい市場で勝ち抜くためのヒントが満載です。この記事を通じて、物流業界の採用を成功に導くための羅針盤を手にしていただければ幸いです。

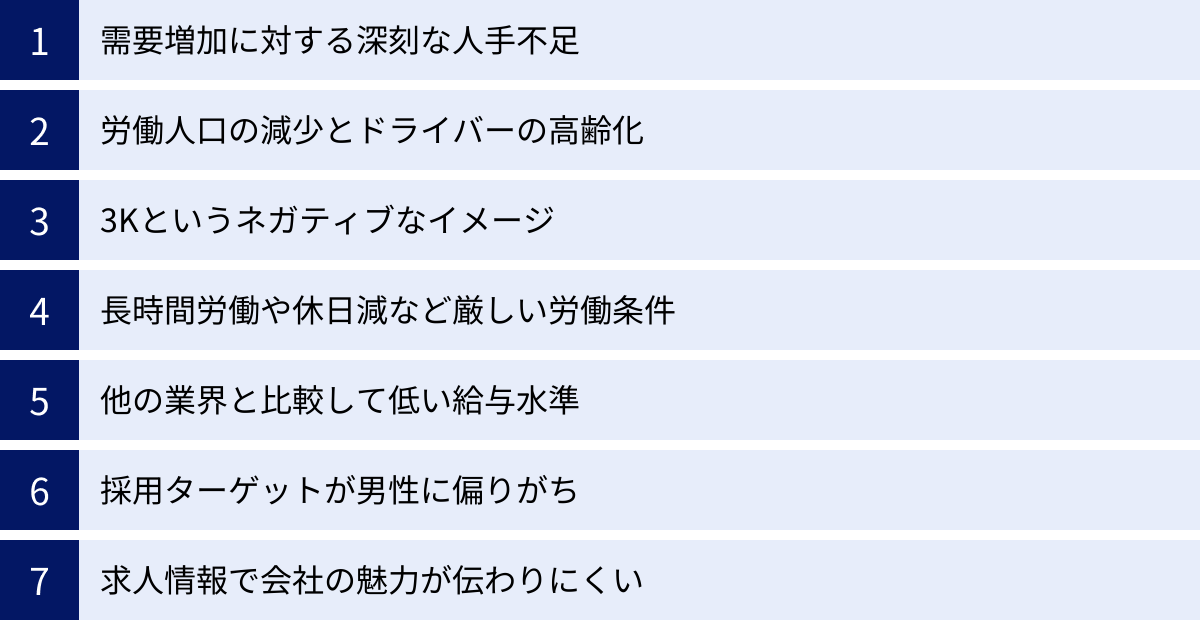

物流業界の採用が抱える課題

物流業界の採用活動がなぜこれほどまでに難しいのか。その背景には、単なる人手不足という言葉だけでは片付けられない、根深く構造的な課題が存在します。ここでは、多くの物流企業が直面している7つの主要な課題を掘り下げ、その原因と現状を明らかにします。

需要の増加に対する深刻な人手不足

現代の物流業界が抱える最も大きな課題は、急増する物流量に対して、それを支える労働力の供給が全く追いついていないという現実です。

この需要増の最大の要因は、インターネット通販(EC)市場の爆発的な拡大です。経済産業省の調査によると、日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は年々拡大を続けており、それに伴い宅配便の取扱個数も増加の一途をたどっています。参照:経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

こうした状況下で、特にトラックドライバーの不足は危機的なレベルに達しています。厚生労働省が発表する有効求人倍率を見ると、全職業の平均が1倍台で推移する中、貨物自動車運転手(トラックドライバー)の有効求人倍率は常に2倍を超える高い水準にあります。これは、求職者1人に対して2件以上の求人があるという「売り手市場」を意味し、企業側から見れば、いかにドライバーの確保が困難であるかを示しています。参照:厚生労働省「職業安定業務統計」

この人手不足は、単に荷物が運べなくなるという問題に留まりません。現場の従業員一人ひとりにかかる負担が増大し、長時間労働や休日出勤の常態化を招きます。その結果、労働環境が悪化し、さらなる離職者を生み、人手不足が加速するという負のスパイラルに陥ってしまうのです。

労働人口の減少とドライバーの高齢化

日本社会全体が直面する少子高齢化の波は、労働集約型産業である物流業界に特に深刻な影響を及ぼしています。生産年齢人口(15~64歳)が減少し続ける中で、新たな担い手を確保すること自体が年々難しくなっています。

さらに深刻なのが、現場を支えるトラックドライバーの高齢化です。国土交通省のデータによれば、トラックドライバーの平均年齢は全産業平均よりも高く、特に大型トラックドライバーにおいては40代~50代が半数以上を占める一方、20代以下の若年層の割合は極めて低い状況です。参照:国土交通省「トラック運送業の現状と課題について」

このまま高齢化が進行すれば、経験豊富なベテランドライバーが大量に退職する時期を迎え、物流機能の維持が困難になる「物流クライシス」が現実のものとなりかねません。若年層が物流業界、特にドライバーという職種に魅力を感じず、入職をためらう背景には、後述する労働条件や業界イメージの問題が大きく関わっています。次世代の担い手をいかに育成し、確保していくかは、業界全体の存続に関わる喫緊の課題と言えるでしょう。

「3K(きつい・汚い・危険)」というネガティブなイメージ

長年にわたり、物流業界、とりわけトラックドライバーや倉庫内作業の仕事には「3K(きつい・汚い・危険)」というネガティブなイメージがつきまとってきました。

- きつい(Kitsui): 荷物の積み下ろし(荷役作業)は体力を消耗する肉体労働であり、長時間の運転は精神的・肉体的な疲労を伴う。

- 汚い(Kitanai): 扱う荷物によっては埃や油で作業着が汚れたり、作業環境が常に清潔とは限らないというイメージ。

- 危険(Kiken): トラックの運転には常に交通事故のリスクが伴う。また、倉庫内でのフォークリフト作業や高所での作業にも危険が潜む。

こうしたイメージは、特に若年層や女性、業界未経験者にとっては大きな参入障壁となります。実際の現場では、荷役分離(ドライバーは運転に専念し、荷物の積み下ろしは別のスタッフが行う)が進んでいたり、パレット輸送の導入で手積み・手降ろしが減少していたり、清潔で近代的な物流センターが増えていたりと、イメージと実態が乖離しているケースも少なくありません。

しかし、一度定着してしまったネガティブなイメージを払拭するのは容易なことではありません。求職者はこうした先入観を持って仕事を探すため、求人情報でよほど強く魅力をアピールしない限り、選択肢の初期段階で敬遠されてしまう可能性が高いのです。このイメージの払拭は、採用活動における重要なテーマの一つです。

長時間労働や少ない休日といった厳しい労働条件

物流業界、特にトラック運送業は、全産業の中でも労働時間が長いことで知られています。この背景には、荷主の都合による長時間の「荷待ち時間」や、煩雑な手作業による荷役時間、慢性的な人手不足による一人あたりの業務量の増加など、構造的な問題が存在します。

この状況に大きな変革を迫っているのが、いわゆる「物流の2024年問題」です。働き方改革関連法により、2024年4月1日から自動車運転業務における時間外労働の上限が年間960時間に制限されました。これは、従業員の健康を守り、ワークライフバランスを改善するための重要な規制ですが、一方で企業の対応が追いついていないのが現状です。

上限規制を遵守するためには、業務を効率化して労働時間を短縮する必要があります。しかし、人手不足の中でそれを実現するのは容易ではありません。結果として、労働時間が減ることでドライバーの収入が減少し、離職に繋がるという新たな懸念も生まれています。また、休日数も他の産業と比較して少ない傾向にあり、プライベートの時間を重視する近年の求職者の価値観とはミスマッチが生じやすくなっています。このような厳しい労働条件は、新規採用の妨げになるだけでなく、既存社員の離職リスクも高める大きな課題です。

他の業界と比較して低い給与水準

仕事を選ぶ上で、給与水準は極めて重要な要素です。残念ながら、物流業界、特にトラックドライバーの賃金は、その労働時間や業務の過酷さに見合っているとは言い難い状況があります。

国税庁の「民間給与実態統計調査」などを見ると、運輸業・郵便業の平均給与は、全産業の平均給与を下回る傾向にあります。特に、長時間労働を前提とした給与体系になっている場合、2024年問題による労働時間短縮が直接的な収入減に繋がり、ドライバーの生活を圧迫しかねません。

給与が上がりにくい背景には、運送業界の多重下請け構造も影響しています。元請けから二次、三次と仕事が下請けに流れる過程で中間マージンが抜かれ、末端で実際に運送を担う企業やドライバーの取り分が少なくなってしまうのです。

求職者は、当然ながらより良い条件の仕事を求めます。他業界で同等かそれ以上の給与を得られる求人があれば、あえて労働条件の厳しい物流業界を選ぶインセンティブは働きません。給与水準の低さは、採用競争において極めて不利な要因として作用してしまいます。

採用ターゲットが男性に偏りがち

従来の物流業界は、力仕事が多いというイメージから男性中心の職場環境が形成されてきました。国土交通省の調査でも、トラックドライバーに占める女性の割合はわずか数パーセントに留まっており、極端に男性に偏った構成となっています。参照:国土交通省「トラック運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」

この「男性社会」という現状そのものが、新たな採用の機会を狭める要因となっています。例えば、

- 女性専用の更衣室やトイレが整備されていない

- 育児や介護と両立できるような柔軟な勤務体系がない

- 体力的な負担が大きいという先入観から、女性の応募をためらってしまう

- 男性中心のコミュニケーション文化に馴染めないと感じる

といった問題が、女性の応募を遠ざけています。

しかし、前述の通り、パレット化や荷役分離、パワーアシストスーツの導入などにより、体力的な負担は大幅に軽減されつつあります。女性ならではのきめ細やかな気配りや丁寧な運転は、顧客満足度の向上にも繋がる可能性があります。労働人口の約半分を占める女性をターゲットから除外してしまっている現状は、人手不足の解消を目指す上で非常にもったいない状況と言えるでしょう。

求人情報で会社の魅力が伝わりにくい

多くの物流企業が、採用活動において自社の魅力を効果的に伝えられていないという課題も抱えています。ハローワークや求人サイトに掲載されている情報を見ると、その多くが「仕事内容」「勤務地」「給与」「資格」といった必要最低限の項目を記載しているだけで、他社との違いや働くことの具体的なメリットが分かりにくいのが実情です。

- どのような福利厚生があるのか?(住宅手当、家族手当、資格取得支援など)

- 具体的なキャリアパスは描けるのか?(ドライバーから運行管理者へのステップアップなど)

- 職場の雰囲気はどのような感じか?(社員の年齢層、イベントの有無など)

- 安全への取り組みはどのようになっているか?(最新の安全装置付き車両の導入、定期的な安全教育など)

- 会社の将来性やビジョンは?

こうした求職者が本当に知りたい情報が不足しているため、給与や休日数といった表面的な条件だけで比較され、少しでも条件の良い他社に応募が流れてしまいます。自社の強みや働く魅力を言語化し、求人情報や採用サイト、SNSなどを通じて積極的に発信していく努力が、採用成功のためには不可欠です。

物流業界の採用を成功させる8つのコツ

深刻な課題を抱える物流業界ですが、悲観してばかりはいられません。課題を正しく認識し、適切な対策を講じることで、採用状況を大きく改善させることが可能です。ここでは、採用を成功に導くための8つの具体的なコツを、実践的な視点から詳しく解説します。

① 求める人物像を具体的に設定する

採用活動を始める前に、まず行うべき最も重要なステップが「どのような人材を求めているのか」を具体的かつ明確に定義することです。俗に「ペルソナ設定」とも呼ばれるこのプロセスを丁寧に行うことで、採用活動全体の方向性が定まり、ミスマッチを防ぐことができます。

「誰でもいいから来てほしい」という姿勢では、結局誰にも響かないメッセージしか発信できません。そうではなく、「自社が本当に必要としているのは、そして自社で活躍・定着してくれるのは、どのような人物か」を深く掘り下げてみましょう。

検討すべき項目は多岐にわたります。

- スキル・経験:

- 必要な運転免許の種類(中型、大型、けん引、フォークリフトなど)

- 特定の車種(冷凍車、ユニック車など)の運転経験

- 特定の業界(食品、建材、医薬品など)での配送経験

- 運行管理や配車、倉庫管理の実務経験

- PCスキル(Word, Excel、専用システムへの入力など)

- 価値観・志向性:

- 安全意識が非常に高い人物か

- チームワークを重視し、協調性があるか

- 一人で黙々と作業するのが得意か

- 顧客とのコミュニケーションを大切にできるか

- 将来的にリーダーや管理職を目指す意欲があるか

- 安定した環境で長く働きたいと考えているか

- 人物像(デモグラフィック情報など):

- 年齢層(若手、中堅、ベテランなど)

- 未経験者か、経験者か

- どのような働き方を希望しているか(フルタイム、時短、週3日勤務など)

例えば、「長距離大型ドライバー」を募集する場合でも、「経験豊富で即戦力となる40代」を狙うのか、「大型免許は持っているが未経験の20代」をポテンシャル採用するのかで、アプローチ方法は全く異なります。前者であれば給与や待遇の良さを、後者であれば手厚い研修制度や資格取得支援をアピールする必要があるでしょう。

この「求める人物像」は、採用に関わる全員(経営者、人事担当者、現場の責任者)で共有しておくことが極めて重要です。認識がずれていると、面接での評価基準がバラバラになり、採用の軸がぶれてしまいます。最初に時間をかけてでも、理想の人材像を具体的に描き出すことが、採用成功への第一歩です。

② 労働条件や職場環境を改善する

どれだけ採用活動に力を入れても、働く環境そのものに魅力がなければ、人は集まらず、たとえ採用できてもすぐに辞めてしまいます。採用を「会社の健康診断」と捉え、外部の求職者から見ても魅力的だと思える労働条件や職場環境へと改善していくことが不可欠です。

特に、前述の「2024年問題」への対応は待ったなしの課題です。時間外労働の上限規制を遵守しつつ、従業員の収入を維持・向上させるための取り組みが求められます。

- 勤怠管理の徹底: デジタルタコグラフ(デジタコ)や勤怠管理システムを導入し、運転時間、休憩時間、荷待ち時間などを正確に把握・管理する。

- 業務プロセスの見直し: 荷主と交渉し、長時間の荷待ちを解消する。高速道路の利用を原則とし、移動時間を短縮する。手積み・手降ろしを減らすため、パレット輸送を推進する。

- 中継輸送の導入: 長距離輸送において、中間地点で別のドライバーとトラックや荷物を交換する方式。これにより、一人のドライバーが日帰りで勤務できるようになり、長時間労働を是正できる。

休日や勤務時間についても、現代の価値観に合わせた見直しが必要です。

- 休日数の増加: 完全週休2日制の導入や、年間休日数の目標設定(例:110日以上)。

- 柔軟な勤務体系: 「日勤のみ」「夜勤のみ」「土日休み」など、多様な働き方の選択肢を用意する。育児や介護中の従業員向けに、時短勤務やシフトの調整に柔軟に対応する。

さらに、物理的な職場環境の改善も重要です。

- 休憩室・仮眠室の整備: 清潔で快適に過ごせる休憩スペースは、従業員の心身のリフレッシュに繋がります。

- アメニティの充実: シャワールームや女性専用のパウダールーム、綺麗なトイレなどを整備する。

- 車両設備の更新: ドライブレコーダーやバックアイカメラ、衝突被害軽減ブレーキなどの安全装置を搭載した最新車両を導入する。

こうした環境改善への投資は、短期的にはコストがかかりますが、長期的には従業員の満足度と定着率を高め、採用競争力を強化し、企業の持続的な成長に繋がるという大きなリターンをもたらします。

③ 採用ターゲットの幅を広げる

従来の「男性・経験者」というターゲット層だけに固執していては、人手不足の解消は困難です。これまで積極的にアプローチしてこなかった層にも目を向け、採用の門戸を広げることで、新たな可能性が開けます。

女性

女性の活躍推進は、物流業界の喫緊の課題であり、大きなチャンスでもあります。女性を新たなターゲットとして採用するためには、ハード・ソフト両面での環境整備が不可欠です。

- ハード面の整備: 女性専用の更衣室、トイレ、休憩室の設置は最低限必要です。

- ソフト面の整備: 育児休業・介護休業制度の周知徹底、時短勤務や子の看護休暇など、家庭と両立しやすい制度を整えます。体力的な負担を懸念する声に応え、荷役作業のない運転専門のポジションや、軽量物を扱う業務、事務職などを積極的に提案するのも有効です。

- 情報発信: 実際に活躍している女性社員のインタビューをウェブサイトに掲載したり、求人広告で「女性ドライバー活躍中」といったメッセージを発信したりすることで、応募の心理的なハードルを下げることができます。

シニア層

豊富な経験と知識を持つシニア層も、貴重な戦力です。定年を迎えたベテランドライバーや、他業種で経験を積んできた人材を積極的に採用しましょう。

- 柔軟な働き方の提供: 「週3日だけ」「午前中だけ」といった短時間勤務や、体力的な負担が少ない地場配送、点呼や安全指導といった管理業務など、年齢や健康状態に合わせた働き方を提案します。

- 健康への配慮: 定期的な健康診断の実施はもちろん、健康相談窓口を設置するなど、安心して長く働ける体制を整えることが重要です。

- 経験の活用: 長年の運転技術や荷扱いノウハウを若手に伝承してもらう「教育担当」としての役割を担ってもらうことも、本人のやりがいに繋がり、組織全体のスキルアップにも貢献します。

未経験者

経験者採用が難化する中、ポテンシャルを秘めた未経験者を自社で育成するという発想への転換が求められます。

- 充実した研修制度: 未経験者が安心してスタートできるよう、座学とOJTを組み合わせた体系的な研修プログラムを用意します。安全教育、運転技術の基礎、ビジネスマナー、同乗研修などを丁寧に行い、独り立ちまでをしっかりとサポートする姿勢が重要です。

- 資格取得支援制度: 中型・大型免許やフォークリフト免許などの取得費用を会社が全額または一部負担する制度は、未経験者にとって非常に大きな魅力となります。「働きながらスキルアップできる」というメッセージは、成長意欲の高い若年層に響きます。

- メンター制度の導入: 年齢の近い先輩社員を「メンター(相談役)」としてつけ、業務のことはもちろん、職場での悩みなどを気軽に相談できる環境を作ることで、早期離職を防ぎ、定着率を高める効果が期待できます。

外国人材

国内の労働力確保が難しい中、外国人の雇用も有力な選択肢の一つです。特に、2019年に新設された在留資格「特定技能」により、一定の専門性・技能を持つ外国人を物流分野(倉庫内作業など)で受け入れることが可能になりました。

- 受け入れ体制の構築: 言語の壁を乗り越えるためのサポート(マニュアルの多言語化、通訳の配置など)や、日本の生活習慣・文化への適応を支援する体制が必要です。

- ビザ取得のサポート: 煩雑な在留資格の申請手続きなどを、行政書士などの専門家と連携してサポートすることで、応募者の負担を軽減できます。

- 異文化理解: 外国人従業員だけでなく、日本人従業員側も異文化への理解を深める研修などを行い、互いに尊重し合える職場環境を作ることが、円滑なコミュニケーションと定着に繋がります。

④ 自社に合った採用手法を選ぶ

採用を成功させるには、求める人物像(ターゲット)が集まる場所で、適切なメッセージを発信する必要があります。つまり、自社の状況やターゲットに合わせて、最適な採用手法を戦略的に選択・組み合わせることが重要です。

例えば、以下のような考え方ができます。

- 急いで複数名のドライバーを採用したい場合: 広く多くの求職者にリーチできる「求人検索エンジン」や「求人広告サイト」への出稿が有効です。

- 特定のスキルを持つ経験者をピンポイントで探したい場合: 専門のコンサルタントが候補者を探してくれる「人材紹介サービス」や、企業側から直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティング」が適しています。

- 採用コストを抑えつつ、質の高い人材を確保したい場合: 社員に知人を紹介してもらう「リファラル採用」や、無料で求人掲載できる「ハローワーク」の活用を検討しましょう。

- 若年層や未経験者にアプローチし、会社の雰囲気を伝えたい場合: 「SNS採用」で日々の業務の様子や社員の姿を発信するのが効果的です。

各採用手法には一長一短があり、かかる費用も様々です。一つの手法に固執するのではなく、複数の手法を組み合わせる「ハイブリッド型」のアプローチが、今日の採用市場では有効です。どの手法が自社にとって最適かを見極めるためには、それぞれの特徴を正しく理解することが不可欠です(各手法の詳細は後述します)。

⑤ 給与や福利厚生など会社の魅力を具体的に発信する

労働条件や職場環境を改善しても、その魅力が求職者に伝わらなければ意味がありません。求人情報や自社の採用サイトなどを通じて、「この会社で働くと、こんないいことがある」というメリットを具体的かつ魅力的に発信することが、応募者を集めるための鍵となります。

給与については、単に「月給〇〇万円~」と記載するだけでなく、具体的な給与モデルを提示すると効果的です。

- モデル年収例: 「35歳・経験5年・大型ドライバー:年収550万円(月給35万円+各種手当+賞与年2回)」のように、年齢や経験に応じたリアルな収入例を示すことで、求職者は自身の将来をイメージしやすくなります。

福利厚生も、他社との差別化を図る重要なポイントです。ありきたりな内容だけでなく、自社独自の制度があれば積極的にアピールしましょう。

- 手当: 家族手当、住宅手当、無事故手当、資格手当など

- 休暇制度: バースデー休暇、リフレッシュ休暇など、法定外の特別休暇

- 支援制度: 資格取得費用の全額補助、引っ越し費用の補助、退職金制度

- その他: 社員食堂の完備、制服貸与、社員旅行や懇親会の実施(費用は会社負担)など

職場の雰囲気や働きやすさといった、数字では表しにくい魅力も伝える工夫が必要です。

- 社員インタビュー: 実際に働く社員の声を通じて、仕事のやりがいや職場の人間関係の良さを伝える。

- 1日の仕事の流れ: 写真や動画を使い、出社から退社までを時系列で紹介する。

- 数字で見る〇〇(会社名): 「平均勤続年数」「有給休暇取得率」「育休からの復職率」「20代社員の割合」など、客観的なデータを公開することで、透明性と信頼性を高めることができます。

こうした情報を、求人広告だけでなく、自社の採用サイトやSNSなど、あらゆるチャネルで一貫して発信していくことが、企業のブランドイメージを構築し、応募者の心を掴むことに繋がります。

⑥ ITツールを導入して業務を効率化する

ITツールの導入は、単なる業務効率化に留まらず、従業員の負担を軽減し、「働きやすい職場」を実現するための強力な武器となります。そして、その「働きやすさ」は、採用市場における大きなアピールポイントになります。

物流業界で活用できる主なITツールには、以下のようなものがあります。

- WMS(倉庫管理システム): 在庫管理、入出庫管理、ピッキング作業などをデジタル化・効率化するシステム。人的ミスを減らし、作業の生産性を向上させます。

- TMS(輸配送管理システム): 配車計画、運行管理、運賃計算などを一元管理するシステム。最適な配送ルートを自動で算出したり、リアルタイムで車両の位置を把握したりできます。

- 配車システム: AIなどを活用し、荷物の量や配送先、車両の空き状況、ドライバーの労働時間などを考慮して、最も効率的な配車計画を自動で作成します。ベテランの配車係の経験と勘に頼っていた業務を標準化し、属人化を解消します。

- 勤怠管理システム: デジタコと連携し、労働時間を正確に把握。コンプライアンス遵守をサポートします。

これらのツールを導入することで、「長時間の手作業や事務処理から解放される」「非効率なルート配送や長時間の待機がなくなる」といった具体的なメリットが生まれます。これは、従業員の身体的・精神的負担を大きく軽減し、ワークライフバランスの改善に直結します。

採用活動においては、「当社では最新のITシステムを導入し、ドライバーや倉庫スタッフの負担を軽減しています」と具体的にアピールすることで、先進的で従業員を大切にする企業であるというイメージを与えることができます。

⑦ 採用代行(RPO)や人材紹介サービスを活用する

「採用活動に十分な時間や人員を割けない」「採用のノウハウがなく、何から手をつければいいか分からない」といった悩みを抱える企業にとって、外部の専門サービスを活用することは非常に有効な手段です。

- 採用代行(RPO: Recruitment Process Outsourcing):

RPOは、採用計画の立案から募集、選考、内定者フォローまで、採用業務の一部または全部を外部の専門企業に委託するサービスです。- メリット: 自社の人事担当者はコア業務に集中できる。採用のプロによる専門的なノウハウを活用でき、採用の質とスピードを向上させられる。

- 活用シーン: 採用担当者が一人しかいない、または他業務と兼任している場合。年間を通じて大量の採用を行う必要がある場合。

- 人材紹介サービス:

人材紹介会社に求める人物像を伝え、条件にマッチする候補者を紹介してもらうサービスです。成功報酬型(採用が決定した場合にのみ費用が発生する)が一般的です。- メリット: 自社で募集活動を行う手間が省ける。非公開求人として募集できるため、重要なポジションの採用にも向いている。コンサルタントが候補者との間に入り、条件交渉などを代行してくれる。

- 活用シーン: ドライバーや運行管理者など、特定の職種やスキルを持つ経験者をピンポイントで採用したい場合。急な欠員補充が必要な場合。

これらのサービスは費用がかかりますが、自社で試行錯誤しながら採用活動を行う時間や労力、そして採用の機会損失を考えれば、結果的にコストパフォーマンスが高いケースも少なくありません。自社の採用体制や課題に合わせて、外部リソースの活用を賢く検討しましょう。

⑧ 選考プロセスを見直してスピードを上げる

現在の売り手市場において、選考プロセスのスピードは採用の成否を分ける極めて重要な要素です。魅力的な候補者ほど、複数の企業から内定を得ています。応募から内定までの期間が長引けば長引くほど、候補者の入社意欲は低下し、他社に流れてしまう「選考辞退」のリスクが高まります。

今一度、自社の選考プロセスを客観的に見直し、ボトルネックになっている部分を改善しましょう。

- 応募後の連絡: 応募があったら、遅くとも24時間以内(1営業日以内)には一次連絡を行うのが理想です。自動返信メールだけでなく、担当者から個別のアクション(面接日程の調整など)を素早く起こすことで、候補者に「歓迎されている」という印象を与えられます。

- 面接回数の最適化: 本当にその面接は必要でしょうか?役員面接と現場責任者の面接を同日に行うなど、回数を集約できないか検討しましょう。一般的に、面接は1~2回が適切とされています。

- オンライン面接の活用: 遠方に住む候補者や、現職が忙しく平日の日中に来社できない候補者のために、オンライン面接を導入しましょう。これにより、応募のハードルが下がり、より多くの候補者と接点を持つことができます。

- 合否連絡の迅速化: 面接後は、遅くとも3日以内には合否の連絡をしましょう。採用したい候補者には、面接の場で「内定」を出す「即日内定」も、他社に先んじるための強力な一手です。

- 内定から入社までのフォロー: 内定を出して終わりではありません。入社までの期間が空く場合は、定期的に連絡を取ったり、懇親会に招待したりして、内定者の不安を解消し、入社意欲を維持する努力が必要です。

「応募から内定まで2週間以内」を一つの目標とし、プロセス全体をスリム化・迅速化することが、競争の激しい採用市場を勝ち抜くための必須条件です。

物流業界で効果的な採用手法

採用を成功させるには、自社の目的やターゲットに合った手法を選ぶことが重要です。ここでは、物流業界の採用で特に効果的な7つの手法について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 採用手法 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用感 |

|---|---|---|---|---|

| 求人検索エンジン | Indeedなど。Web上の求人情報を集約して表示。 | ・無料で掲載可能 ・圧倒的なユーザー数で広くリーチできる |

・情報が埋もれやすい ・有料オプションを使わないと露出が低い |

無料〜(有料掲載はクリック課金制が多い) |

| 求人広告サイト | 専門サイトや総合サイトに広告を掲載。 | ・ターゲットを絞りやすい ・サイトのブランド力で応募が集まりやすい |

・掲載費用がかかる ・応募がなくても費用が発生する |

数万円〜数十万円/掲載期間 |

| 人材紹介サービス | 企業と求職者を仲介。 | ・求める人材をピンポイントで探せる ・採用工数を削減できる ・成功報酬型が多い |

・採用決定時の手数料が高い(年収の30%前後) | 成功報酬型(採用者の年収の25~35%) |

| ダイレクトリクルーティング | 企業から求職者へ直接アプローチ。 | ・潜在層(転職意欲が低い層)にも接触可能 ・ミスマッチが少ない |

・運用工数がかかる ・データベース利用料が必要 |

月額数万円〜/データベース利用料+成功報酬 |

| SNS採用 | X(旧Twitter)やInstagramなどで情報発信し、応募に繋げる。 | ・採用コストを抑えられる ・企業のリアルな姿を伝えやすい ・潜在層との接点を持てる |

・継続的な運用が必要 ・炎上リスクがある |

基本的に無料(広告出稿は有料) |

| リファラル採用 | 社員からの紹介で採用。 | ・定着率が高い傾向 ・採用コストを大幅に削減できる ・人物像のミスマッチが少ない |

・人間関係のトラブルリスク ・採用数が安定しない |

無料〜(紹介インセンティブ制度の費用) |

| ハローワーク | 国が運営する公共職業安定所。 | ・無料で求人掲載できる ・地域に根差した採用に強い ・各種助成金と連携できる |

・若年層の利用が少ない傾向 ・求人票のフォーマットが固定的 |

無料 |

求人検索エンジン

Indeedや求人ボックスに代表される求人検索エンジンは、今や求職活動のインフラとなっています。最大のメリットは、基本的に無料で求人を掲載でき、非常に多くの求職者の目に触れる機会があることです。

物流業界での活用ポイントは、「キーワード」を意識することです。求職者がどのような言葉で検索するかを想像し、「大型ドライバー」「夜勤 倉庫作業」「地名+ルート配送」のように、具体的な職種名、働き方、勤務地などを求人票のタイトルや本文に盛り込むことが重要です。

ただし、無料掲載だけでは多数の求人に埋もれてしまいがちです。より多くの求職者にアピールしたい場合は、有料の「スポンサー求人」などを活用し、検索結果の上位に表示させる戦略も有効です。クリック課金制が多いため、費用対効果を見ながら運用する必要があります。

求人広告サイト

リクナビNEXTやマイナビ転職といった総合型の求人サイトや、物流・ドライバー職に特化した専門サイトに広告を掲載する手法です。

物流専門サイトを利用すれば、業界での就職・転職を希望する意欲の高い層に直接アプローチできるという大きなメリットがあります。一方、総合サイトは登録者数が多いため、未経験者や他業種からの転職希望者など、幅広い層にリーチできる可能性があります。

デメリットは、掲載期間に応じて数万円から数十万円の費用がかかる点です。応募が全くなくても費用は発生するため、掲載するサイトの選定や、応募者の心をつかむ魅力的な求人原稿の作成が成功の鍵となります。掲載前に、サイトの担当者と相談し、自社のターゲットに合ったプランを選ぶことが重要です。

人材紹介サービス

自社で候補者を探す時間がない場合や、特定のスキルを持つ専門人材(例:経験豊富な運行管理者、冷凍車のドライバーなど)をピンポイントで採用したい場合に非常に有効な手法です。

人材紹介会社のコンサルタントが、自社の要望をヒアリングした上で、登録している求職者の中から最適な人材を探し出して紹介してくれます。成功報酬型が基本のため、採用が決定するまで費用がかからない点も魅力です。

一方で、手数料は採用した人材の想定年収の25%~35%程度が相場と、他の手法に比べて高額になりがちです。しかし、採用活動にかかる社内リソースや時間、ミスマッチによる早期離職のリスクなどを考慮すると、結果的にコストパフォーマンスが高い選択となることも少なくありません。信頼できるコンサルタントを見つけ、密に連携することが成功のポイントです。

ダイレクトリクルーティング

求職者からの応募を「待つ」のではなく、企業側から「攻める」採用手法です。専用のデータベースに登録している求職者のプロフィール(職務経歴やスキル)を検索し、自社に合いそうな人材を見つけたら、直接スカウトメールを送ってアプローチします。

最大のメリットは、現在積極的に転職活動はしていないものの、「良い企業があれば考えたい」という潜在層にアプローチできる点です。特に、好条件で働いている優秀な経験者ほど転職市場には出てきにくいため、ダイレクトリクルーティングはそうした人材を獲得するための有力な手段となります。

ただし、候補者の選定からスカウトメールの文面作成、送付、その後のやり取りまで、一連のプロセスを自社で行う必要があり、運用には相応の工数がかかります。データベースの利用料も発生するため、専任の担当者を置くなど、体制を整えてから臨むのが望ましいでしょう。

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)

X(旧Twitter)、Instagram、FacebookといったSNSを活用して、自社の魅力を発信し、採用に繋げる手法です。特に、スマートフォンでの情報収集が当たり前となっている若年層へのアプローチに効果的です。

- 発信するコンテンツの例:

- 納車された新車の写真

- 社員の休憩中の和やかな様子の紹介

- 安全講習会の風景

- 独自の福利厚生(バースデー休暇など)の紹介

- 「#トラックドライバー」「#物流女子」といったハッシュタグの活用

求人広告では伝わりにくい「会社のリアルな雰囲気」や「社風」を視覚的に、かつ継続的に伝えることで、求職者に親近感を持ってもらい、ファンを増やすことができます。コストをかけずに始められる点も大きなメリットですが、効果が出るまでには時間がかかり、継続的な情報発信が不可欠です。

リファラル採用(社員からの紹介)

自社の社員に、友人や知人を紹介してもらう採用手法です。紹介する社員は、会社の良い点も悪い点も理解した上で、「この人なら自社に合うだろう」と判断して紹介してくれるため、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高い傾向にあります。

また、求人広告費や人材紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に削減できる点も大きな魅力です。紹介してくれた社員や、紹介で入社した社員に対してインセンティブ(報奨金)を支給する制度を設けることで、協力を促進できます。

ただし、紹介に頼りすぎると、社員の人間関係の輪の中にしか採用候補者がいなくなり、人材の多様性が失われる可能性があります。また、不採用になった場合や、入社後に早期離職した場合に、紹介者と被紹介者の人間関係が気まずくなるリスクも考慮が必要です。あくまで採用手法の一つとして、他の手法と組み合わせて活用するのが良いでしょう。

ハローワーク(公共職業安定所)

国が運営する機関であり、最大のメリットは無料で求人を掲載できることです。全国に拠点があるため、地域に根差した採用活動に強く、地元で働きたいと考えている求職者からの応募が期待できます。

また、トライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金など、ハローワークの紹介を通じて採用した場合に利用できる各種助成金制度が充実している点も魅力です。これらの制度をうまく活用すれば、採用コストを抑えつつ、教育・研修の費用を補うことも可能です。

一方で、ウェブ系の求人媒体に比べると、若年層の利用者が少ない傾向があったり、求人票のフォーマットが定型的なため、自社の魅力を自由に表現しにくいという側面もあります。しかし、その手軽さと信頼性から、今なお多くの企業と求職者に利用されている重要な採用チャネルの一つです。

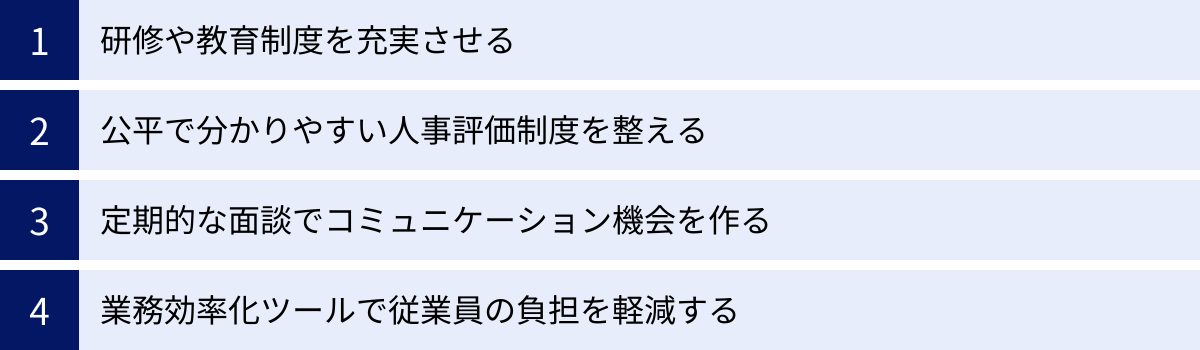

採用した人材の定着率を高めるポイント

採用活動は、候補者から内定承諾を得て終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。せっかく時間とコストをかけて採用した人材が、早期に離職してしまっては元も子もありません。採用した人材が安心して長く働き続け、企業と共に成長していける環境を整えることが、真の採用成功と言えます。ここでは、定着率を高めるための4つの重要なポイントを解説します。

研修や教育制度を充実させる

特に未経験者や若手社員にとって、入社後のサポート体制が整っているかどうかは、定着を左右する極めて重要な要素です。いきなり現場に放り出して「仕事は見て覚えろ」というOJT(On-the-Job Training)頼みの育成では、不安や孤立感を招き、早期離職の原因となります。

体系的で手厚い研修・教育制度を構築し、「会社が責任を持って育てる」という姿勢を示すことが大切です。

- 新入社員研修(Off-JT):

- 座学: 会社の理念やビジョン、就業規則、業界の基礎知識、安全に関する法令などを学びます。

- 安全教育: 事故の事例研究、危険予知トレーニング(KYT)、安全装置の正しい使い方など、安全意識を徹底的に叩き込みます。これは従業員の命を守る上で最も重要です。

- ビジネスマナー研修: 挨拶の仕方、電話応対、顧客との接し方など、社会人としての基礎を身につけさせます。

- 同乗研修(OJT):

- 経験豊富な先輩ドライバーのトラックに同乗し、実際の運転技術、荷扱いの方法、配送ルート、顧客とのやり取りなどを間近で学びます。

- 指導役の先輩によって教える内容にバラつきが出ないよう、チェックリストやマニュアルを用意し、OJTを標準化することが重要です。

- 独り立ちの基準を明確に設定し、クリアできるまで根気強くサポートします。

- キャリアパスの明示:

- ドライバーとして入社した後、どのようなキャリアを歩めるのかを具体的に示します。例えば、「ドライバー → 班長・リーダー → 運行管理者 → 営業所長」といったキャリアステップを提示することで、将来への希望や目標を持つことができ、働くモチベーションに繋がります。

- 資格取得支援:

- 業務に必要な中型・大型免許、フォークリフト、運行管理者などの資格取得を、費用面や学習面で全面的にバックアップする制度も、社員のスキルアップと定着に大きく貢献します。

充実した教育制度は、社員に安心感と成長実感を与え、「この会社で頑張ろう」というエンゲージメント(愛着心・貢献意欲)を高める効果があります。

公平で分かりやすい人事評価制度を整える

従業員が「自分の頑張りが正当に評価されていない」と感じることは、モチベーション低下と離職の大きな原因となります。上司の主観や印象だけで評価が決まるような曖昧な制度ではなく、誰が見ても納得できる、公平で透明性の高い人事評価制度を構築することが不可欠です。

- 評価基準の明確化と公開:

- 何をすれば評価されるのか、その基準を具体的に設定し、全社員に公開します。

- 評価項目例:

- 成果(定量評価): 無事故・無違反の継続期間、燃費の改善率、配送効率、顧客からの評価(アンケートなど)

- 行動・プロセス(定性評価): 安全確認の徹底、整理整頓(5S活動)、チームへの協力姿勢、後輩への指導、改善提案の提出

- 職種や役職ごとに、評価項目とそのウェイト(重要度)を変えるなど、実態に即した制度設計が求められます。

- 評価と処遇の連動:

- 評価の結果が、昇給、賞与、昇進・昇格といった処遇に明確に連動していることが重要です。頑張りが目に見える形で報われる仕組みが、社員の「もっと頑張ろう」という意欲を引き出します。

- 評価フィードバックの実施:

- 評価期間の終了後、上司と部下が1対1で面談を行い、評価結果をフィードバックする場を設けます。

- 良かった点は具体的に褒め、改善すべき点は一方的に指摘するのではなく、どうすれば改善できるかを一緒に考える姿勢が大切です。この対話を通じて、部下は自身の強み・弱みを客観的に認識し、次の成長に繋げることができます。

公平な評価制度は、社員の納得感を高め、組織への信頼を醸成する基盤となります。

定期的な面談でコミュニケーションの機会を作る

日々の業務に追われていると、上司と部下がじっくりと話をする機会は意外と少ないものです。従業員が抱えている悩みや不満、キャリアに関する希望などを早期に察知し、適切なフォローを行うためには、意識的にコミュニケーションの機会を設けることが重要です。

その最も効果的な手法の一つが、定期的な1on1ミーティング(上司と部下の1対1の面談)の実施です。

- 目的: 業務の進捗確認だけでなく、部下のコンディションの把握、キャリア相談、悩み事の傾聴など、部下の成長支援を目的とします。

- 頻度: 理想は週に1回~月に1回、30分程度。短い時間でも定期的に続けることが重要です。

- ポイント: 面談の主役はあくまで部下です。上司は聞き役に徹し、部下が話しやすい雰囲気を作ることが求められます。アドバイスや指示をするのではなく、質問を通じて部下自身に考えさせ、内省を促すコーチング的なアプローチが有効です。

こうした対話を通じて、上司は部下の変化にいち早く気づくことができ、問題が大きくなる前に対処できます。部下は「自分のことを気にかけてくれている」と感じ、上司や会社への信頼感を深めます。

1on1ミーティング以外にも、部署単位での定例ミーティングや、社内イベント(BBQ、忘年会など)、社内報の発行など、縦・横・斜めのコミュニケーションを活性化させる仕組みを複数用意することで、風通しの良い、一体感のある組織風土を醸成することができます。これが、社員の孤立を防ぎ、居心地の良い職場環境、すなわち高い定着率に繋がるのです。

業務効率化ツールで従業員の負担を軽減する

「採用を成功させるコツ」でも触れましたが、ITツールによる業務効率化は、定着率向上の観点からも極めて有効です。日々の業務における無駄や非効率をなくし、従業員の身体的・精神的な負担を軽減することは、ワークライフバランスの改善と働きがいの向上に直結します。

- 手書き日報からの脱却: デジタコやスマホアプリを導入し、運転日報を自動で作成できるようにする。これにより、一日の終わりに疲れた体で行っていた煩雑な事務作業から解放されます。

- 最適な配送ルートの提供: TMSや配車システムが、交通状況や時間指定などを考慮した最適なルートを自動で提示。ドライバーは道に迷ったり、非効率な順路で走ったりするストレスから解放され、運転に集中できます。

- ペーパーレス化の推進: 受領書や請求書などのやり取りを電子化することで、紙の管理やファイリングの手間を削減し、事務所スタッフの業務負担を軽減します。

- コミュニケーションツールの活用: ビジネスチャットツール(Slack、Microsoft Teamsなど)を導入すれば、電話やFAXに頼っていた拠点間やドライバーとの連絡がスムーズになり、情報の伝達ミスや確認の手間を減らすことができます。

これらのツールによって生み出された時間は、休憩時間の確保や残業時間の削減に繋がり、従業員のプライベートな時間を豊かにします。また、「会社が現場の負担を軽くしようと投資してくれている」というメッセージにもなり、従業員のエンゲージメントを高める効果も期待できます。働きやすい環境は、社員が会社を辞めない大きな理由の一つです。

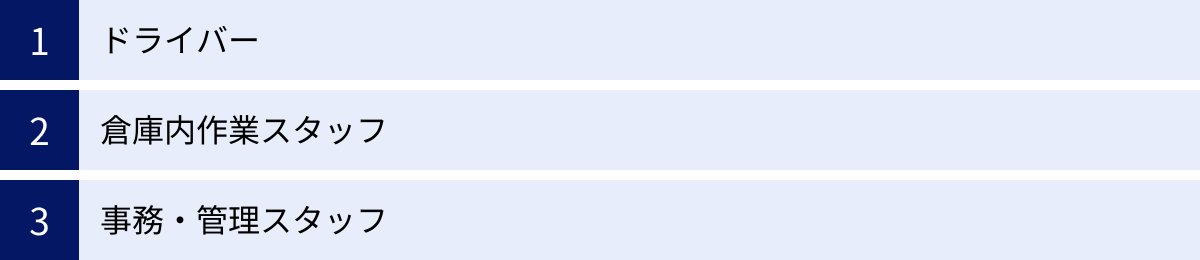

物流業界で募集される主な職種

物流業界と一言で言っても、その仕事内容は多岐にわたります。ここでは、物流企業で募集されることの多い代表的な3つの職種について、その仕事内容や求められるスキル、やりがいなどを解説します。採用活動において、各職種の魅力を具体的に伝える際の参考にしてください。

ドライバー

物流の最前線で、荷物をお客様のもとへ安全・確実・迅速に届ける、まさに「主役」と言える職種です。運転するトラックの種類や配送エリア、運ぶ荷物によって、仕事内容は大きく異なります。

- 仕事内容:

- トラックの種類: 2t・4tトラック(近~中距離のルート配送や集配)、大型トラック(10t以上、長距離の拠点間輸送)、トレーラー(コンテナや重量物の輸送)、タンクローリー(液体やガスの輸送)など、多種多様です。

- 配送エリア: 担当エリア内を回る「地場配送」、特定の顧客先を毎日同じルートで回る「ルート配送」、都市間を結ぶ「長距離輸送」などがあります。

- 荷物の積み下ろし(荷役): 手で運ぶ場合もあれば、フォークリフトやクレーンを使う場合もあります。近年はドライバーの負担軽減のため、荷役作業を専門スタッフに任せる「荷役分離」も進んでいます。

- 求められるスキル・資格:

- 必須: 運転するトラックに応じた運転免許(普通、準中型、中型、大型、けん引など)。

- 重要: 何よりも安全運転を最優先する高い意識。長時間の運転に耐えうる集中力と体力。交通ルールや法令の遵守。

- その他: 荷物の受け渡し時の顧客とのコミュニケーション能力。フォークリフトや玉掛け、クレーンなどの資格があれば、仕事の幅が広がります。

- やりがい:

- 日本の経済や人々の生活を支えているという社会貢献性の高さ。

- 「ありがとう」というお客様からの感謝の言葉。

- 基本的に一人で運転するため、自分のペースで仕事を進めやすい。

- 運転技術や地理の知識が向上していく実感。

倉庫内作業スタッフ

物流センターや倉庫の中で、商品の入庫から出庫までの一連の流れを担う、物流の「心臓部」を支える重要な職種です。正確性とスピードが求められる仕事です。

- 仕事内容:

- 入荷・検品: トラックから降ろされた商品を受け取り、種類や数量が伝票と合っているかを確認します。

- 棚入れ(格納): 検品した商品を、決められたロケーション(棚)に保管します。

- ピッキング: 出荷指示書(ピッキングリスト)に基づき、保管場所から指定された商品を集めて回ります。

- 梱包: ピッキングされた商品を、配送中に破損しないよう段ボールなどに入れて梱包します。

- 仕分け・出荷: 梱包された商品を、配送先や方面別に仕分けし、トラックに積み込みます。

- フォークリフトオペレーター: フォークリフトを運転し、パレットに乗った重い荷物の移動や、高い棚への格納・ピッキングを行います。

- 求められるスキル・資格:

- 重要: 指示書通りに正確に作業をこなす集中力と丁寧さ。黙々と作業に取り組むことが好きな人に向いています。

- 歓迎: フォークリフトの運転技能講習修了証。

- その他: チームで連携して作業を進めるための協調性。WMS(倉庫管理システム)を操作するための基本的なPCスキル。

- やりがい:

- 自分の作業が、物流プロセス全体の効率や品質に直結しているという実感。

- チームで協力して大量の出荷を時間内にやり遂げた時の達成感。

- 体を動かす仕事であるため、健康的に働ける。

- 未経験からでも始めやすく、コツコツとスキルを身につけていける。

事務・管理スタッフ

ドライバーや倉庫スタッフがスムーズに働けるよう、バックオフィスから物流全体をコントロールし、支える縁の下の力持ちです。デスクワークが中心となりますが、現場との連携が欠かせない職種です。

- 仕事内容:

- 配車管理: 荷物の量、配送先、納期、ドライバーの労働時間などを考慮し、どのトラックにどの荷物を割り当てるかを計画・指示します。物流の司令塔とも言える役割です。

- 運行管理: ドライバーの点呼(アルコールチェック、健康状態の確認)、休憩や労働時間の管理、安全運転の指導などを行い、輸送の安全を確保します。国家資格である「運行管理者」の資格が必要です。

- 倉庫管理: WMSなどを用いて、在庫数の管理、入出庫のデータ入力、棚卸しなどを行います。

- 一般事務・営業事務: 電話・来客応対、請求書や伝票の作成・管理、ドライバーの日報整理、顧客からの問い合わせ対応など、幅広い事務業務を担います。

- 求められるスキル・資格:

- 必須: 基本的なPCスキル(Word, Excel)。

- 重要: 各方面との調整を行うための高いコミュニケーション能力と調整力。突発的なトラブルにも冷静に対応できる判断力。

- 歓迎: 運行管理者、衛生管理者などの国家資格。物流業界での実務経験。

- やりがい:

- 自分の組んだ配車計画で、全ての荷物が無事に届けられた時の達成感。

- 現場のドライバーやスタッフから頼りにされ、サポートできる喜び。

- 物流全体の流れを把握し、最適化していく面白さ。

- オフィスワークでありながら、物流という社会インフラを支えるダイナミックな仕事に関われる。

まとめ

本記事では、物流業界が直面する深刻な採用課題から、それを乗り越えて採用を成功させるための具体的な8つのコツ、さらには効果的な採用手法、そして採用した人材の定着率を高めるポイントまで、網羅的に解説してきました。

物流業界の採用が困難を極めているのは事実です。需要の増加に人手不足が追いつかず、労働人口の減少と高齢化がそれに拍車をかけています。ネガティブなイメージや厳しい労働条件も、新たな人材を惹きつける上での大きな障壁となっています。

しかし、課題が明確であるからこそ、打つべき手もまた明確になります。

- 求める人物像を具体的に設定し、採用の軸を定めること。

- 2024年問題への対応を含め、労働条件や職場環境を本質的に改善すること。

- 女性やシニア、未経験者など、多様な人材に門戸を開くこと。

- ターゲットに合わせた最適な採用手法を選択・組み合わせること。

- 給与や福利厚生、働きがいといった自社の魅力を具体的に、そして積極的に発信すること。

- ITツールを導入し、従業員の負担を軽減することで「働きやすさ」を追求すること。

- 必要に応じて外部の専門サービスを活用し、採用活動を効率化すること。

- 選考プロセスを迅速化し、機会損失を防ぐこと。

これらの取り組みは、一つひとつが密接に関連しています。そして、採用した人材が長く活躍してくれるよう、充実した教育制度や公平な評価制度、円滑なコミュニケーションを通じて定着を支援することが、持続可能な組織作りの上で不可欠です。

物流業界の採用活動は、単に人を探す作業ではありません。自社のあり方を見つめ直し、従業員にとってより魅力的な企業へと変革していくプロセスそのものです。厳しい状況ではありますが、本記事でご紹介したポイントを一つでも多く実践することで、必ずや道は開けるはずです。未来の物流を支える優秀な人材と共に、企業の成長を実現していくための一助となれば幸いです。