採用活動は、企業の成長を支える上で最も重要な活動の一つです。しかし、少子高齢化による労働人口の減少や、働き方の多様化が進む現代において、「求める人材になかなか出会えない」と悩む採用担当者の方は少なくありません。

この課題を解決する強力な手段が「求人媒体」の活用です。数多くの求人媒体が存在しますが、それぞれに特徴や強みがあり、自社の目的や採用したいターゲットに合わせて最適なものを選ぶ必要があります。

この記事では、2024年の最新情報に基づき、主要な求人媒体の種類や料金形態といった基礎知識から、具体的なおすすめサービス30選の徹底比較、そして自社に合った媒体の選び方や採用を成功させるためのコツまで、網羅的に解説します。

採用活動に行き詰まりを感じている方、これから本格的に採用を始めようと考えている方にとって、この記事が最適な求人媒体を見つけ、採用成功への道を切り拓くための一助となれば幸いです。

目次

求人媒体とは

まずはじめに、「求人媒体」とは具体的にどのようなものかを理解しておきましょう。採用活動の基本となる重要な概念です。

求人媒体とは、人材を募集している企業と、仕事を探している求職者とを繋ぐ役割を果たすメディアやサービスの総称です。企業は求人媒体を通じて自社の求人情報を広く公開し、求職者はその情報をもとに応募先を探します。まさに、採用市場における企業と個人の「出会いの場」を提供するプラットフォームと言えるでしょう。

従来は、新聞の求人広告や求人情報誌といった紙媒体が主流でしたが、インターネットの普及に伴い、現在ではWebサイト型の「求人サイト」や、Web上の求人情報を集約する「求人検索エンジン」が中心的な役割を担っています。

企業の採用活動において、求人媒体が果たす役割は多岐にわたります。

第一に、「母集団形成」の役割です。自社の採用サイトだけで求人情報を公開しても、リーチできる求職者の数には限りがあります。しかし、何百万人もの登録者を持つ大手求人媒体に情報を掲載することで、自社だけでは出会えなかったであろう潜在的な候補者を含む、非常に多くの求職者にアプローチできます。これにより、応募者の数を確保し、選考の土台となる母集団を効率的に形成することが可能になります。

第二に、「採用ブランディング」の役割です。特に知名度が高くない中小企業やスタートアップにとって、有名な求人媒体に掲載されていること自体が、求職者に対する一つの信頼性の証となります。「あの有名なサイトに載っている会社なら、しっかりしているだろう」という安心感を醸成し、企業のイメージアップに貢献します。また、媒体によっては写真や動画、社員インタビューなどを通じて自社の企業文化や働く環境の魅力を伝え、他社との差別化を図ることもできます。

第三に、「採用業務の効率化」の役割です。多くの求人媒体には、応募者情報を一元管理するシステム(ATS: Applicant Tracking System)が搭載されています。これにより、応募者の選考状況の管理、面接日程の調整、メッセージのやり取りなどをシステム上で行えるため、煩雑な事務作業を大幅に削減できます。採用担当者は、コア業務である候補者とのコミュニケーションや面接に、より多くの時間を割けるようになります。

現代の採用市場は、深刻な人手不足と、それに伴う企業間の人材獲得競争の激化という大きな課題に直面しています。このような状況下で、企業が自社の求める人材を確保するためには、もはや「待ち」の姿勢では通用しません。積極的に情報発信を行い、より多くの候補者に自社の魅力を届ける「攻め」の採用戦略が不可欠であり、その中核を担うのが求人媒体なのです。

例えば、これまで縁故採用が中心だった地方の中小企業が、初めて専門職であるWebデザイナーを募集するケースを考えてみましょう。自社のウェブサイトに求人を掲載するだけでは、応募はほとんど見込めないかもしれません。しかし、IT/Web業界に特化した求人サイトに登録し、デザイン実績をポートフォリオとして掲載できる機能を使えば、全国の優秀なデザイナーの目に留まる可能性が飛躍的に高まります。さらに、スカウト機能を使えば、企業の側から気になる候補者に直接アプローチすることも可能です。

このように、求人媒体は単なる広告掲載の場ではありません。自社の採用課題を的確に把握し、その課題解決に最も適した特徴を持つ求人媒体を選択・活用することが、現代の採用活動を成功に導くための最初の、そして最も重要なステップであると言えるでしょう。次の章からは、そのための具体的な知識として、求人媒体の種類について詳しく見ていきます。

求人媒体の主な種類

求人媒体と一括りに言っても、その形態や特徴は様々です。自社の採用戦略を立てる上で、まずはどのような種類の媒体が存在するのかを把握することが重要です。ここでは、主要な4つの種類について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 求人サイト | 企業が広告費を払い求人情報を掲載。求職者はサイト内で応募を完結できる。総合型と特化型がある。 | 幅広い層にアプローチ可能(総合型)。ターゲット層に響きやすい(特化型)。媒体のブランド力を活用できる。 | 掲載費用が発生する。多くの競合求人に埋もれやすい。 |

| 求人検索エンジン | Web上に公開されている求人情報をクローラーが集約して表示する。 | 無料で掲載を開始できる。非常に多くの求職者の目に触れる機会がある。 | 上位表示には工夫が必要。応募の質にばらつきが出やすい。 |

| 人材紹介サービス | 専門のエージェントが、企業の要件に合う人材を探し出して紹介する。 | 採用工数を大幅に削減できる。質の高い候補者や非公開求職者に会える。 | 採用決定時の成功報酬が高額になる傾向がある。 |

| ハローワーク | 国が運営する無料の公共職業安定所。全国に拠点があり、地域密着型。 | 全て無料で利用できる。助成金の対象となる場合がある。 | Web媒体に比べると若年層の利用が少ない傾向。求人票のフォーマットが固定。 |

求人サイト(総合型・特化型)

求人サイトは、多くの企業が採用活動で利用する最も一般的なタイプの求人媒体です。企業が広告掲載料を支払い、サイト内の専用ページに自社の求人情報を掲載します。求職者はサイト内で企業を検索し、興味を持てばそのまま応募手続きに進むことができます。この求人サイトは、大きく「総合型」と「特化型」の2つに分類されます。

総合型求人サイトは、リクナビNEXTやdodaに代表されるように、業種や職種、地域、雇用形態を問わず、あらゆる求人情報を網羅的に扱っているのが特徴です。

メリットは、その圧倒的な登録者数と知名度による集客力です。幅広い層の求職者が利用しているため、多様なバックグラウンドを持つ人材にアプローチでき、大規模な母集団形成に適しています。

一方、デメリットとしては、ターゲットを絞り込みにくい点が挙げられます。また、掲載されている求人数が非常に多いため、自社の求人が他の多くの求人に埋もれてしまい、求職者の目に留まりにくくなるという競争の激しさも課題です。

特化型求人サイトは、特定の領域に専門化した求人サイトです。例えば、ITエンジニア専門の「Green」、女性のキャリアに特化した「女の転職type」、ハイクラス人材向けの「ビズリーチ」などがこれにあたります。

メリットは、採用したいターゲット層に直接的かつ効果的にアプローチできる点です。その分野に関心のある求職者が集まっているため、応募者の質が高く、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。

デメリットとしては、総合型サイトに比べて登録者数が限られるため、形成できる母集団の規模は小さくなる傾向があります。

総合型と特化型のどちらを選ぶべきかは、企業の採用ニーズによって異なります。 例えば、営業職や事務職など、多くの業界で共通して必要とされる職種を複数名採用したい場合は総合型が適しています。一方で、特定の専門スキルを持つエンジニアや、マネジメント経験豊富なハイクラス人材といった、希少性の高い人材をピンポイントで探したい場合には、特化型サイトの方が効率的でしょう。

求人検索エンジン

求人検索エンジンは、Indeedや求人ボックスに代表される、比較的新しいタイプの求人媒体です。GoogleやYahoo!のような検索エンジンの「求人情報版」と考えると分かりやすいでしょう。

その最大の特徴は、Web上に公開されているあらゆる求人情報(企業の採用サイト、各種求人サイトなど)を「クローラー」と呼ばれるプログラムが自動で収集し、一つのプラットフォームでまとめて検索できるようにしている点です。

多くの求人検索エンジンでは、自社の採用サイトに求人ページがあれば、それを無料で掲載(クローリング)させることが可能です。これにより、企業はコストをかけずに多くの求職者の目に触れる機会を得られます。

もちろん、より多くの求職者に求人を見てもらうための有料オプション(スポンサー求人)も用意されています。これはクリック課金型が主流で、求職者が広告をクリックするたびに費用が発生する仕組みです。

メリットは、前述の通り無料で始められる手軽さと、圧倒的なユーザー数によるリーチの広さです。求職者にとっては複数のサイトを回らずに求人を探せる利便性が高いため、多くのユーザーが集まります。

デメリットは、無料で掲載できる分、競合も非常に多く、自社の求人を検索結果の上位に表示させるためにはSEO(検索エンジン最適化)のような工夫が必要になる点です。また、手軽に応募できる反面、応募者の志望度が低いケースも見られ、応募の質にばらつきが出やすいという側面もあります。

求人検索エンジンを効果的に活用する鍵は、自社の採用サイトとの連携です。採用サイトの求人情報を求職者が検索しそうなキーワードを盛り込んで最適化し、求人検索エンジンからの流入を増やすことで、広告費をかけずに安定した母集団形成が期待できます。

人材紹介サービス

人材紹介サービスは、「エージェント型」とも呼ばれ、企業と求職者の間に専門のキャリアアドバイザー(エージェント)が介在するサービスです。

企業が求める人物像やスキル、経験などをエージェントに伝えると、エージェントは自社で抱える登録者の中から最適な候補者を探し出し、企業に紹介します。企業はその紹介された候補者と面接を行い、採用を決定するという流れです。

料金体系は「成功報酬型」がほとんどで、紹介された候補者の採用が決定し、入社した時点で初めて費用(一般的には採用者の理論年収の30%~35%程度)が発生します。

最大のメリットは、採用に関わる工数を大幅に削減できる点です。母集団形成から書類選考、面接日程の調整といった煩雑な業務をエージェントが代行してくれるため、採用担当者は候補者の見極めというコア業務に集中できます。また、一般の求人市場には出てこない優秀な人材や、転職意欲がまだ固まっていない「転職潜在層」にもアプローチできる可能性があります。

デメリットは、採用一人あたりのコストが他の媒体に比べて高額になりがちである点です。また、採用の成否が担当エージェントのスキルや自社ビジネスへの理解度に大きく左右されるため、信頼できるパートナーを見つけることが非常に重要になります。

ハイクラス人材や専門職など、採用難易度が非常に高いポジションの採用や、採用に割けるリソースが限られている企業にとって、人材紹介サービスは非常に有効な選択肢となります。

ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、国(厚生労働省)が運営する公的な就職支援機関です。全国各地に拠点を持ち、地域に根ざした雇用サービスを提供しています。

最大のメリットは、求人掲載から採用決定まで、すべてのサービスを無料で利用できる点です。採用コストを一切かけずに人材を募集できるため、特に予算の限られる中小企業にとっては非常に魅力的な選択肢です。また、ハローワーク経由での採用は、トライアル雇用助成金など、各種助成金の対象となるケースが多いのも利点です。

一方で、デメリットも存在します。求人票のフォーマットが定型化されており、企業の魅力を自由に表現しにくい点が挙げられます。また、主な利用者は地元での就職を希望する層や中高年層が中心となる傾向があり、Web系の求人媒体に慣れ親しんだ若年層や、特定の専門スキルを持つ人材にはアプローチしにくい場合があります。

とはいえ、地域に密着した人材を採用したい場合や、事務職、軽作業、介護職といった職種では、依然として有効な母集団形成チャネルです。他の有料媒体と並行して活用することで、採用チャネルを多様化し、コストを抑えながら採用機会を最大化するという使い方が賢明と言えるでしょう。

求人媒体の料金形態4タイプ

求人媒体を利用する上で、避けては通れないのが「コスト」の問題です。求人媒体の料金形態は主に4つのタイプに大別され、それぞれに課金の仕組みとメリット・デメリットが異なります。自社の予算や採用戦略に合った料金形態を理解し、選択することが費用対効果の高い採用活動に繋がります。

| 料金形態 | 課金タイミング | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 掲載課金型 | 掲載開始時 | 掲載期間と広告枠のサイズ・種類によって料金が固定される。 | 期間内であれば何人採用しても追加費用は発生しない。予算管理がしやすい。 | 応募や採用の成果に関わらず、必ず費用が発生する。 |

| 成果報酬型 | 採用決定・入社時 | 採用が成功した場合にのみ、事前に定められた報酬を支払う。 | 採用が成立しない限り費用はゼロ。リスクを抑えて採用活動ができる。 | 採用一人あたりの単価が他の形態に比べて高額になりやすい。 |

| 応募課金型 | 応募があった時 | 求人に対して応募が1件あるごとに費用が発生する。 | 応募という成果に対して課金されるため、費用対効果が見えやすい。 | 応募者の質に関わらず費用が発生するため、人気職種では高騰リスクがある。 |

| クリック課金型 | 求人広告クリック時 | 求人広告が求職者にクリックされるごとに費用が発生する。 | 低予算から始められる。効果測定がしやすく、運用改善に繋げやすい。 | クリックされても応募に繋がらない場合でも費用が発生する。 |

① 掲載課金型

掲載課金型は、求人サイトで最も古くからある、伝統的で分かりやすい料金形態です。求人情報を特定の期間(例:4週間)掲載する権利を購入する形で、掲載期間や広告枠のサイズ、掲載順位などによって料金プランが細かく設定されています。リクナビNEXTやマイナビ転職といった大手総合求人サイトの多くがこの形式を採用しています。

最大のメリットは、予算管理のしやすさです。最初に支払う金額が決まっているため、後から追加費用が発生する心配がありません。また、掲載期間中であれば、仮に10人採用できたとしても追加料金はかからないため、複数名の採用を計画している場合には、一人あたりの採用単価を大きく下げられる可能性があります。

一方で、最大のデメリットは、応募や採用といった成果が全くなくても、最初に支払った費用は返ってこないという点です。つまり、採用成果に対するリスクを企業側が負うモデルと言えます。そのため、掲載期間内に最大限の効果を引き出すために、求職者の目を引く魅力的な求人原稿の作成や、掲載プランの慎重な選定が極めて重要になります。予算をあらかじめ確定させ、計画的に採用を進めたい企業や、ある程度の応募数が見込める知名度や魅力のある求人を持つ企業に向いています。

② 成果報酬型

成果報酬型は、紹介または応募のあった人材の採用が決定し、その候補者が実際に入社したタイミングで初めて費用が発生する料金形態です。人材紹介サービスではこの形態が一般的ですが、近年では一部の求人サイト(Greenなど)でも採用されています。報酬額は、採用者の理論年収に一定の料率(例:年収の30~35%)を乗じて算出されるケースが多く見られます。

最大のメリットは、採用が成功するまで一切費用がかからないという「リスクの低さ」です。掲載料を払ったのに一人も採用できなかった、という事態を避けられるため、採用コストの無駄を徹底的に排除したい企業にとっては非常に合理的です。初期投資が不要なため、予算が限られている企業でも利用しやすいでしょう。

デメリットとしては、採用一人あたりの単価(成功報酬額)が、掲載課金型で採用できた場合の単価と比較して高額になる傾向がある点が挙げられます。特に高年収の人材を採用した場合、数百万円の報酬が必要になることもあります。また、採用の確度を重視するため、採用基準が明確でないと、そもそも候補者の紹介を受けられない可能性もあります。採用の必要性が高く、かつ採用難易度の高いポジションで、「コストをかけてでも確実に良い人材を採用したい」と考える企業に適したモデルです。

③ 応募課金型

応募課金型は、求人に対して応募が1件発生するごとに課金される比較的新しい料金形態です。掲載料や成功報酬とは異なり、「応募」という中間成果に対して費用が発生するのが特徴です。料金は、1応募あたり数千円から数万円程度で、職種の専門性や採用難易度によって変動します。

メリットは、「応募」という具体的なアクションに対してのみ費用が発生するため、費用対効果が分かりやすい点です。掲載しただけで閲覧されない、といった無駄なコストを省くことができます。ニッチな職種で応募そのものが集まりにくい場合や、まずはどれくらいの応募が集まるか市場の反応を見たい場合に有効です。

しかし、応募者の質(スキル、経験、志望度など)に関わらず、応募があったという事実だけで課金されるのが最大の注意点です。例えば、応募資格を全く満たしていない人からの応募や、とりあえず応募してみただけ、というような質の低い応募が大量に来てしまうと、対応工数が増えるだけでなく、想定外にコストがかさんでしまうリスクがあります。この形態を利用する際は、応募資格を明確に記載したり、応募時に簡単なスクリーニング設問を設けたりするなど、応募の質を担保する工夫が求められます。

④ クリック課金型

クリック課金型は、主にIndeedや求人ボックスといった求人検索エンジンで採用されている料金形態です。自社の求人広告が検索結果に表示され、それを求職者がクリックした回数に応じて費用が発生します。CPC(Cost Per Click:クリック単価)はオークション形式で決まることが多く、競合が多い人気のキーワードほど高くなる傾向があります。

低予算からでも始められる手軽さが大きなメリットです。1クリック数十円からという少額でスタートでき、日ごとや月ごとの上限予算も設定できるため、コストを柔軟にコントロールできます。また、表示回数(インプレッション)やクリック数、クリック率(CTR)といった詳細なデータを分析できるため、求人タイトルや説明文を改善していくなど、データに基づいた運用が可能です。

デメリットは、クリックされても、それが必ずしも応募に繋がるわけではないという点です。求職者が内容を見た結果、「自分には合わない」と判断して離脱してしまっても、クリック分の費用は発生します。そのため、クリック後の応募率(CVR)を高める工夫が不可欠です。求職者の興味を引く魅力的な求人タイトルを設定し、クリック先の求人詳細ページで期待を裏切らない情報を提供することが、費用対効果を高める上で重要となります。

【2024年版】おすすめ求人媒体30選を徹底比較

ここでは、2024年現在の採用市場で注目すべき、おすすめの求人媒体を30サービス厳選してご紹介します。総合・中途採用向けから、若手、IT、ハイクラスといった特化型、新卒、アルバイトまで、カテゴリ別にその特徴を比較します。自社の採用ターゲットと目的に合わせて、最適な媒体を見つけるための参考にしてください。

(※各サービスの料金プランや詳細な機能については、変更される可能性があるため、必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。)

①【総合/中途】リクナビNEXT

業界最大級の登録者数を誇る、転職サイトの代名詞的存在。

株式会社リクルートが運営する、日本最大級の転職サイトです。圧倒的な知名度とブランド力により、幅広い年代・職種・業種の求職者が登録しています。求人掲載だけでなく、登録者のレジュメを検索して直接アプローチできる「スカウト機能」も強力で、潜在層へのアプローチも可能です。

- 特徴: 圧倒的な会員数、多様な職種・業種をカバー、強力なスカウト機能

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: リクナビNEXT公式サイト

②【総合/中途】doda

転職サイトと人材紹介、両方の機能を併せ持つハイブリッドサービス。

パーソルキャリア株式会社が運営。求人広告を掲載する「転職サイト」としての機能に加え、専門のエージェントが採用を支援する「人材紹介サービス」も一体で提供しているのが最大の特徴です。一つのサービスで複数の採用チャネルを確保できます。

- 特徴: 転職サイトとエージェントサービスのハイブリッド、若手からミドル層まで幅広い

- 料金形態: 掲載課金型、成功報酬型

- 参照: doda公式サイト

③【総合/中途】マイナビ転職

全国規模のネットワークと若手層への強みが特徴。

株式会社マイナビが運営。特に20代~30代の若手・中堅層の登録者が多く、ポテンシャル採用にも強みを発揮します。全国各地で転職フェアを頻繁に開催しており、Webだけでなくリアルな接点も創出できるのが特徴です。

- 特徴: 若手・第二新卒に強い、全国規模のネットワーク、転職フェアの開催

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: マイナビ転職公式サイト

④【総合/中途】type

一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の採用に強み。

株式会社キャリアデザインセンターが運営。特にIT・Webエンジニアや営業職の採用に定評があります。求職者のタイプを診断する機能や、詳細な検索軸など、マッチング精度を高めるための独自機能が豊富です。

- 特徴: 首都圏特化、ITエンジニア・営業職に強い、独自のAIマッチング機能

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: type公式サイト

⑤【総合/中途】en転職

「入社後活躍」をコンセプトにした、正直・詳細な情報提供が魅力。

エン・ジャパン株式会社が運営。「正直・詳細」を掲げ、仕事の厳しい点や、向いていない人の特徴などもあえて記載する「クチコミ」機能を搭載。入社後のミスマッチを防ぐことに注力しており、定着率向上を目指す企業に適しています。

- 特徴: 入社後の定着を重視、正直な情報提供、独自の適性テスト

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: en転職公式サイト

⑥【特化/若手】Re就活

20代・第二新卒・既卒に特化した国内最大級の転職サイト。

株式会社学情が運営。キャリアチェンジを考える20代の登録者が9割以上を占めており、未経験者歓迎の求人が豊富です。Webセミナー(ウェビナー)機能も充実しており、オンラインで多くの若手求職者にアプローチできます。

- 特徴: 20代に完全特化、未経験者採用に強い、Webセミナー機能

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: Re就活公式サイト

⑦【特化/若手】マイナビジョブ20’s

20代・第二新卒・既卒専門の人材紹介サービス。

株式会社マイナビワークスが運営。全キャリアアドバイザーが20代の転職サポートに特化しており、求職者一人ひとりに寄り添ったカウンセリングが強み。企業と求職者のマッチング精度が高いと評判です。

- 特徴: 20代専門の人材紹介、高いマッチング精度、マイナビブランドの信頼性

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: マイナビジョブ20’s公式サイト

⑧【特化/若手】キャリアスタート

若手向けに特化した人材紹介と手厚いサポート体制。

キャリアスタート株式会社が運営。第二新卒やフリーターなど、若手のキャリア支援に特化した人材紹介サービスです。候補者に対して徹底した面接対策を行うなど、手厚いサポートで内定承諾率の向上を支援します。

- 特徴: 第二新卒・フリーターに強い、手厚い候補者サポート、高い内定承諾率

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: キャリアスタート公式サイト

⑨【特化/IT】Green

IT/Web業界で圧倒的な支持を集める成功報酬型転職サイト。

株式会社アトラエが運営。エンジニアやデザイナー、マーケターなど、IT・Web業界の専門職採用に特化しています。人事担当者と候補者が直接やりとりできる仕組みや、カジュアルな面談からのスタートを促進する文化が特徴です。

- 特徴: IT/Web業界特化、成功報酬型、ダイレクト・リクルーティング機能

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: Green公式サイト

⑩【特化/IT】Wantedly

「共感」で会社と人をつなぐビジネスSNS。

ウォンテッドリー株式会社が運営。給与や待遇といった条件面ではなく、企業のビジョンやミッションへの「共感」を軸にしたマッチングを特徴とします。企業のカルチャーを発信し、採用ブランディングを強化したい場合に最適です。

- 特徴: 共感採用、採用ブランディングに強い、ダイレクトスカウト可能

- 料金形態: 掲載課金型(月額制)

- 参照: Wantedly公式サイト

⑪【特化/IT】Findy

スキル偏差値でエンジニアの能力を可視化する転職サービス。

ファインディ株式会社が運営。GitHubアカウントと連携し、ソースコードを解析してエンジニアのスキルを偏差値として可視化。企業はそのスキルを見て、ハイスキルなエンジニアに直接アプローチできます。

- 特徴: エンジニアのスキル可視化、ハイスキル層に強い、ダイレクトスカウト

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: Findy公式サイト

⑫【特化/ハイクラス】ビズリーチ

即戦力・ハイクラス人材に特化した国内最大級の転職プラットフォーム。

株式会社ビズリーチが運営。企業やヘッドハンターが、データベースに登録された優秀な人材の職務経歴書を見て直接スカウトを送る「ダイレクトリクルーティング」の代表格です。経営幹部や管理職、専門職の採用に強みがあります。

- 特徴: ハイクラス人材特化、ダイレクトリクルーティング、ヘッドハンターも利用

- 料金形態: 掲載課金型(+成功報酬オプションあり)

- 参照: ビズリーチ公式サイト

⑬【特化/ハイクラス】AMBI

20代・30代の若手ハイキャリア層をターゲットにした転職サイト。

エン・ジャパン株式会社が運営。「en転職」のハイクラス版で、年収500万円以上の求人が中心。合格可能性を判定する独自機能があり、ポテンシャルの高い若手優秀層へのアプローチに適しています。

- 特徴: 若手ハイキャリア特化、合格可能性判定機能、ダイレクトスカウト

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: AMBI公式サイト

⑭【特化/ハイクラス】JACリクルートメント

管理職・専門職・外資系企業への転職支援に特化した人材紹介会社。

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントが運営。ミドル~ハイクラスの領域で30年以上の実績を持ち、各業界に精通したコンサルタントによる質の高いマッチングが強みです。グローバルなネットワークも特徴です。

- 特徴: 管理職・専門職に強い、外資・グローバル企業に強い、質の高いコンサルタント

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: JACリクルートメント公式サイト

⑮【特化/女性】女の転職type

正社員で長く働きたい女性のための転職サイト。

株式会社キャリアデザインセンターが運営。「type」の女性向け特化サイトで、女性が働きやすい環境をアピールする機能(産休・育休取得実績、女性管理職割合など)が充実しています。事務職から営業、エンジニアまで幅広い職種をカバー。

- 特徴: 女性の正社員採用に特化、働きやすさをアピールする機能が豊富

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: 女の転職type公式サイト

⑯【特化/女性】LiBzCAREER

キャリア女性に特化した転職支援サービス。

株式会社LiBが運営。年収400万円以上のキャリアを志向する女性をターゲットとしています。リモートワークやフレックスなど、多様な働き方を希望する優秀な女性が集まっています。

- 特徴: キャリア志向の女性に特化、多様な働き方に対応、ダイレクトスカウト

- 料金形態: 成功報酬型、掲載課金型

- 参照: LiBzCAREER公式サイト

⑰【特化/医療・介護】ジョブメドレー

医療・介護分野で日本最大級の求人サイト。

株式会社メドレーが運営。医師、看護師、介護職、薬剤師、保育士など、医療・介護・福祉分野のあらゆる資格・職種を網羅しています。成功報酬型の料金体系で、採用コストを抑えたい事業者から支持されています。

- 特徴: 医療・介護・福祉分野に特化、成功報酬型、幅広い職種に対応

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: ジョブメドレー公式サイト

⑱【特化/医療・介護】カイゴジョブ

介護・福祉の職探しに特化した求人・転職情報サイト。

株式会社エス・エム・エスが運営。介護職、ケアマネジャー、生活相談員など、介護業界の求人に特化。業界内での知名度が高く、経験者から未経験者まで幅広い層の求職者が利用しています。

- 特徴: 介護・福祉業界特化、業界での高い知名度、経験者・未経験者両方に強い

- 料金形態: 掲載課金型、成功報酬型

- 参照: カイゴジョブ公式サイト

⑲【特化/飲食】クックビズ

飲食業界に特化した求人・転職サービス。

クックビズ株式会社が運営。料理人、ホールスタッフ、店長候補、ソムリエなど、飲食業界のあらゆる職種に対応。求人サイト機能と人材紹介サービスの両方を提供しています。

- 特徴: 飲食業界特化、多様な職種をカバー、求人サイト+人材紹介

- 料金形態: 掲載課金型、成功報酬型

- 参照: クックビズ公式サイト

⑳【特化/建設】施工管理求人ナビ

建設業界、特に施工管理技術者の採用に強い求人サイト。

株式会社クイックが運営。施工管理技士、建築士などの有資格者や経験者の採用に特化しています。専門性の高いコンサルタントによるサポートも受けられます。

- 特徴: 建設業界・施工管理に特化、有資格者・経験者に強い

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: 施工管理求人ナビ公式サイト

㉑【新卒】リクナビ

就活生の多くが利用する、新卒採用の王道サイト。

株式会社リクルートが運営。インターンシップ情報から企業説明会、エントリーシート提出、面接予約まで、就職活動のあらゆるフェーズをサポート。圧倒的な学生登録者数が強みです。

- 特徴: 圧倒的な学生登録者数、就活プロセスの網羅性、高いブランド力

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: リクナビ公式サイト

㉒【新卒】マイナビ

リクナビと並ぶ、新卒採用の二大巨頭の一つ。

株式会社マイナビが運営。学生の満足度調査で高い評価を得ており、手厚いサポートと使いやすいサイト設計が特徴。全国各地での大規模な合同企業説明会も強みです。

- 特徴: 高い学生満足度、全国規模の合説、手厚いサポート

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: マイナビ公式サイト

㉓【新卒】OfferBox

学生からのオファー承認率No.1の逆求人(ダイレクトリクルーティング)サイト。

株式会社i-plugが運営。企業が学生のプロフィールを見て「会いたい」と思った学生にオファーを送る形式。従来の待ちの採用ではなく、企業から能動的にアプローチできるのが魅力です。

- 特徴: 新卒向けダイレクトリクルーティング、学生の質が高い、攻めの採用が可能

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: OfferBox公式サイト

㉔【新卒】キャリタス就活

質の高いイベントとコンテンツが魅力の新卒向けサイト。

株式会社ディスコが運営。優良企業が集まる質の高い合同企業説明会や、詳細な企業研究ができるコンテンツに定評があります。特に上位校の学生に強いとされています。

- 特徴: 質の高いイベント、上位校学生に強い、詳細な企業情報

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: キャリタス就活公式サイト

㉕【アルバイト】タウンワーク

アルバイト・パート求人の定番。地域密着型で全国をカバー。

株式会社リクルートが運営。フリーペーパーとWebサイトの両方で求人情報を展開。地域に密着した求人情報が豊富で、主婦・主夫層から学生、フリーターまで幅広い層に利用されています。

- 特徴: 地域密着、フリーペーパーとの連動、幅広いユーザー層

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: タウンワーク公式サイト

㉖【アルバイト】バイトル

動画や制服写真など、職場の雰囲気が伝わる機能が豊富。

ディップ株式会社が運営。応募状況がリアルタイムでわかる「バロメーター機能」や、職場の雰囲気を伝える「動画配信サービス」など、ユニークな機能で求職者にアピールできます。若年層に特に人気があります。

- 特徴: 動画・写真が豊富、応募状況の可視化、若年層に強い

- 料金形態: 掲載課金型

- 参照: バイトル公式サイト

㉗【アルバイト】マッハバイト

採用が決まるとお祝い金がもらえるユニークな仕組み。

株式会社リブセンスが運営。採用されたアルバイト応募者にお祝い金(マッハボーナス)が贈られる仕組みで、応募の動機付けを強化しています。掲載は無料で、採用決定時に費用が発生する成功報酬型です。

- 特徴: 採用祝い金制度、成功報酬型、応募を集めやすい

- 料金形態: 成功報酬型

- 参照: マッハバイト公式サイト

㉘【無料/検索エンジン】Indeed

世界No.1の求人検索エンジン。無料で求人掲載が可能。

Indeed, Inc.が運営。Web上のあらゆる求人情報を集約しており、圧倒的な求人件数とユーザー数を誇ります。無料掲載のほか、クリック課金型の有料広告(スポンサー求人)で露出を増やすこともできます。

- 特徴: 世界最大級、無料掲載可能、クリック課金制

- 料金形態: 無料、クリック課金型

- 参照: Indeed公式サイト

㉙【無料/検索エンジン】求人ボックス

価格.comの「カカクコム」が運営する求人検索エンジン。

株式会社カカクコムが運営。使いやすいインターフェースと、多様な検索軸が特徴。Indeedと同様に無料掲載とクリック課金型の有料広告を提供しており、国内での利用者数を急速に伸ばしています。

- 特徴: 急成長中、使いやすいUI、多様な雇用形態に対応

- 料金形態: 無料、クリック課金型

- 参照: 求人ボックス公式サイト

㉚【無料/検索エンジン】スタンバイ

Yahoo!しごと検索にも掲載される、ビズリーチ運営の検索エンジン。

株式会社スタンバイが運営。Zホールディングスグループ(現:LINEヤフー株式会社)との連携により、「Yahoo!しごと検索」にも求人が掲載されるため、幅広い層へのリーチが期待できます。

- 特徴: Yahoo!連携による広いリーチ、多様な検索機能

- 料金形態: 無料、クリック課金型

- 参照: スタンバイ公式サイト

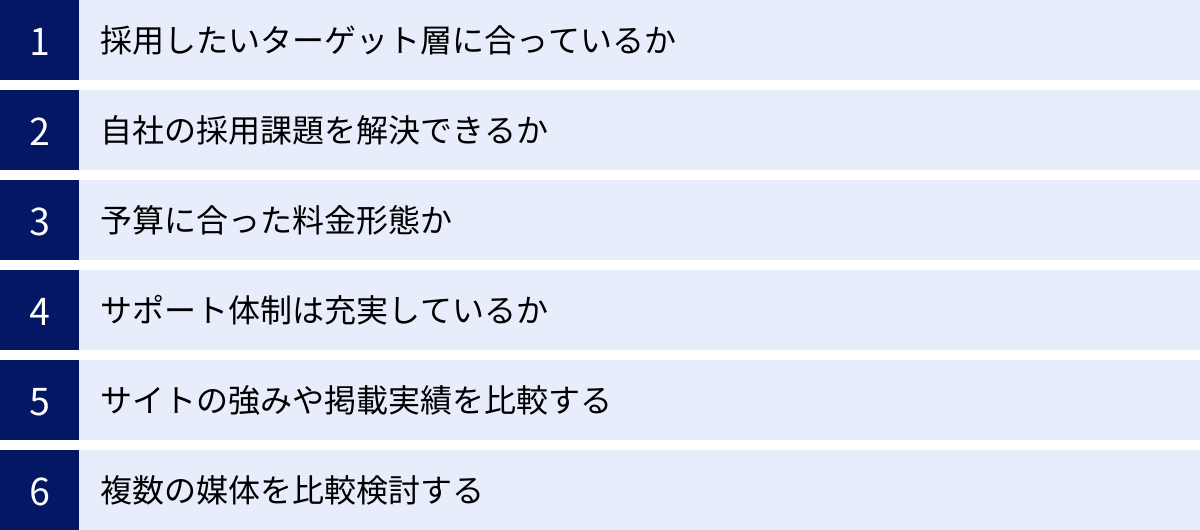

自社に合った求人媒体を選ぶ6つのポイント

数多くの求人媒体の中から、自社にとって本当に効果的な一社を見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、媒体選定で失敗しないために、必ず押さえておきたい6つの重要なポイントを解説します。

① 採用したいターゲット層に合っているか

採用活動の成否は、採用したい人物像(ペルソナ)をどれだけ具体的に描けるかにかかっています。 そして、そのペルソナが最も多く利用しているであろう求人媒体を選ぶことが、媒体選定における最も重要な第一歩です。

まずは、採用したい人材のペルソナを具体的に設定しましょう。

- 基本情報: 年齢、性別、経験年数、最終学歴など

- スキル・経験: 必須のスキル、歓迎するスキル、業界経験、マネジメント経験の有無など

- 志向性: キャリアアップ志向か、安定志向か。チームで働くのが好きか、個人で黙々と進めたいタイプか。

- 働き方の希望: フルリモート希望か、出社を望むか。残業に対する考え方はどうか。

例えば、「20代後半、Web業界でのマーケティング経験3年以上で、将来的にはリーダーを目指したい意欲的な人材」というペルソナを設定したとします。この場合、若手ハイキャリア層に強い「AMBI」や、IT/Web業界に特化した「Green」、カルチャーフィットを重視する「Wantedly」などが候補に挙がるでしょう。逆に、あらゆる層が登録している総合型サイトでは、ターゲット外からの応募が増え、選考工数がかさんでしまう可能性があります。

各求人媒体が公表している登録者の属性データ(年齢層、職種、経験分野など)を必ず確認し、自社のペルソナと合致するかどうかを見極めることが、採用のミスマッチを防ぎ、効率的な母集団形成に繋がります。

② 自社の採用課題を解決できるか

次に、自社が抱えている「採用課題」は何かを明確にし、その課題を解決できる強みを持った媒体を選ぶ視点が重要です。

企業の採用課題は様々です。

- 課題A「知名度が低く、そもそも応募が集まらない」: この場合は、まず母集団形成が最優先です。登録者数が圧倒的に多い総合型サイト(リクナビNEXT、dodaなど)や、無料で多くの人の目に触れる求人検索エンジン(Indeedなど)が有効です。

- 課題B「応募は来るが、求めるスキルを持つ人がいない」: 応募の「量」より「質」に課題があるケースです。ターゲットを絞り込める特化型サイト(ITならGreen、ハイクラスならビズリーチなど)や、プロのエージェントがスクリーニングしてくれる人材紹介サービスの活用を検討すべきです。

- 課題C「内定を出しても辞退されてしまう」: これは、企業の魅力が候補者に十分に伝わっていない、あるいは入社後のイメージとの間にギャップがあることが原因かもしれません。企業のビジョンや社風を深く伝えられる「Wantedly」や、写真・動画で職場の雰囲気を伝えられる「バイトル」のような媒体が、魅力訴求の課題解決に繋がります。

自社の弱みや課題を客観的に分析し、それを補ってくれる機能や特徴を持つ媒体を選ぶという戦略的な視点が、採用成功の確率を高めます。

③ 予算に合った料金形態か

採用活動にはコストがかかります。限られた予算の中で最大限の効果を出すためには、自社の状況に合った料金形態の媒体を選ぶことが不可欠です。

- 掲載課金型: 「年間採用予算が500万円」のように、予算が明確に決まっている場合に適しています。また、複数名の採用を予定しているなら、採用人数が増えるほど一人あたりの単価が下がるため、コスト効率が良くなります。

- 成果報酬型: 「採用できるか分からないのに、先に費用は払えない」「とにかく採用コストの無駄をなくしたい」という場合に最適です。初期費用ゼロで始められるため、リスクを最小限に抑えられます。

- 応募課金型・クリック課金型: 「まずは少額から試してみたい」「データを見ながら柔軟に運用したい」というニーズに応えます。特に求人検索エンジンは、低予算でスタートできるため、初めてWeb採用に取り組む企業にとっての入り口として適しています。

重要なのは、「安さ」だけで選ばないことです。例えば、掲載料が安くても全く応募が来なければ、その費用は完全に無駄になります。逆に、成功報酬が高額でも、採用難易度の高い人材を確実に採用できれば、事業への貢献度を考えれば安い投資と言えるかもしれません。常に「採用一人あたりの費用対効果(CPA: Cost Per Acquisition)」を意識し、総合的に判断することが賢明です。

④ サポート体制は充実しているか

特に採用ノウハウが社内に蓄積されていない場合や、採用担当者のリソースが不足している場合には、求人媒体側のサポート体制が非常に重要になります。

提供されるサポートには、以下のようなものがあります。

- 求人原稿の作成代行・アドバイス: 採用のプロが、ターゲットに響く原稿を作成してくれます。

- 効果測定と改善提案: 掲載後の応募状況を分析し、「タイトルの変更」「ターゲットへのスカウト配信」といった具体的な改善策を提案してくれます。

- 応募者対応のフォロー: 応募者への連絡や面接日程の調整などをサポートしてくれます。

- スカウト運用の代行: 企業に代わって、ターゲットに合った候補者を探し、スカウトメールを送信してくれます。

契約前に、どこまでのサポートがプランに含まれているのか、追加料金は発生するのかなどを詳細に確認しましょう。 また、営業担当者の対応力や業界への理解度も重要な判断材料です。自社のビジネスや採用課題を深く理解し、親身になって提案してくれる担当者であれば、強力なパートナーとなってくれるでしょう。

⑤ サイトの強みや掲載実績を比較する

各求人媒体は、他社と差別化するために独自の強みを持っています。例えば、「スカウト機能が強力」「動画コンテンツを掲載できる」「AIによるマッチング機能がある」「特定の業界での掲載実績が豊富」などです。

自社の採用ターゲットや課題と照らし合わせ、これらの強みが活かせるかどうかを検討しましょう。また、同業他社や、同じような職種を募集している企業がどの媒体に、どのような内容で掲載しているかを確認することも非常に有効です。競合がどの媒体で採用に成功しているかは、自社が選ぶべき媒体の有力なヒントになります。多くの媒体は公式サイトで「導入事例」や「掲載実績」を公開しているので、ぜひ参考にしましょう。

⑥ 複数の媒体を比較検討する

「この媒体が絶対だ」と最初から一つに絞り込むのは得策ではありません。それぞれの媒体にメリット・デメリットがあり、一つの媒体だけではアプローチできない求職者層も存在します。

採用活動においては、複数の採用チャネルを組み合わせる「チャネルミックス」という考え方が基本です。例えば、

- 広く母集団を形成するために「総合型サイト」

- ターゲット層にピンポイントでアプローチするために「特化型サイト」

- コストを抑えつつ露出を確保するために「求人検索エンジン」

このように、役割の異なる複数の媒体を併用することで、リスクを分散し、より多くの質の高い候補者と出会う機会を創出できます。

とはいえ、いきなり多くの媒体を使いこなすのは大変です。まずは自社の最優先課題に合った媒体を2~3つに絞って比較検討し、実際に試してみて、効果を見ながら最適な組み合わせを見つけていくのが現実的で効果的なアプローチと言えるでしょう。

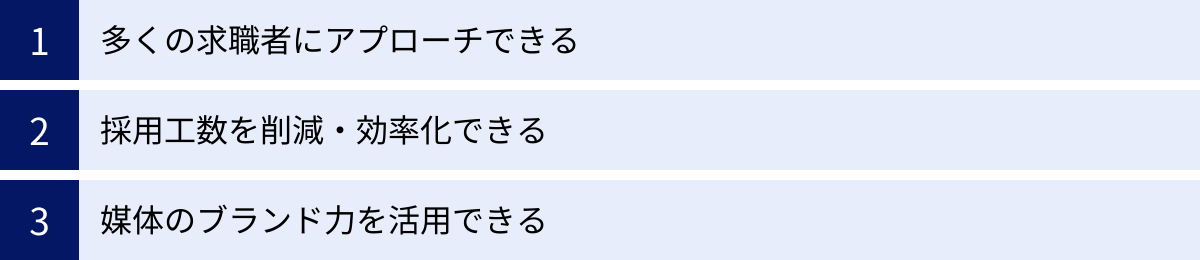

求人媒体を利用する3つのメリット

多くの企業が求人媒体を利用するのは、そこに明確なメリットがあるからです。自社採用サイトやハローワークだけでは得られない、求人媒体ならではの利点を3つの側面から解説します。

① 多くの求職者にアプローチできる

求人媒体を利用する最大のメリットは、その圧倒的な集客力にあります。 知名度の高い大手求人サイトには、毎月何百万人もの求職者が訪れます。これは、自社の採用サイトだけで獲得できるアクセス数とは比較になりません。

企業は、求人媒体という巨大なプラットフォームに”出店”することで、自社だけでは到底リーチできない、非常に多くの求職者に自社の存在と求人情報を知らせることができます。これには、積極的に転職活動を行っている「転職顕在層」だけでなく、良い企業があれば話を聞いてみたいと考えている「転職潜在層」も含まれます。

例えば、リクナビNEXTの会員数は1,000万人を超え(2021年時点、リクナビNEXT公式サイト参照)、dodaも約795万人の会員数を誇ります(2023年3月末時点、doda公式サイト参照)。こうした膨大な数の登録者データベースにアクセスできることは、効率的な母集団形成において計り知れない価値を持ちます。

特に、まだ世間に広く知られていない中小企業やスタートアップにとって、求人媒体は自社を知ってもらうための重要な窓口となります。採用の第一歩である「母集団形成」において、求人媒体は最も強力かつ効率的な手段の一つであると言えます。

② 採用工数を削減・効率化できる

採用活動は、求人原稿の作成から応募者対応、面接、合否連絡まで、非常に多くのプロセスと事務作業を伴います。これらの業務を採用担当者が一人ですべて手作業で行うのは、多大な時間と労力を要します。

多くの求人媒体には、応募者管理システム(ATS: Applicant Tracking System)が標準で搭載されており、採用プロセスを一元管理できるようになっています。具体的には、

- 応募者情報(履歴書・職務経歴書など)のデータベース化

- 選考ステータス(書類選考中、一次面接、最終面接など)の管理

- 応募者へのメッセージ送信(テンプレート機能あり)

- 面接日程の調整・管理

といった機能が備わっており、煩雑な事務作業を大幅に自動化・効率化できます。これにより、採用担当者は単純作業から解放され、候補者一人ひとりと向き合う面接や、採用戦略の立案といった、より本質的で重要な業務に集中できるようになります。

また、人材紹介サービスを利用すれば、母集団形成から書類選考、日程調整といった初期段階のプロセスを完全にアウトソースすることも可能です。リソースが限られている企業にとって、採用工数の削減は非常に大きなメリットです。

③ 媒体のブランド力を活用できる

求職者にとって、転職は人生を左右する大きな決断です。そのため、応募する企業を選ぶ際には、その企業の信頼性や安定性を非常に重視します。

知名度が低い企業の場合、求職者は「この会社は本当に大丈夫だろうか?」という不安を抱きがちです。しかし、リクナビやマイナビといった、社会的信用のある大手求人媒体に掲載されていること自体が、その不安を和らげ、企業の信頼性を補完する効果があります。

求職者の心理としては、「厳しい審査基準をクリアして、あの有名なサイトに掲載されているのだから、しっかりした会社なのだろう」という安心感が生まれます。これは、企業の採用活動における一種の「信用保証」として機能します。

このように、求人媒体の持つブランド力や知名度を借りることで、自社の採用ブランディングを有利に進めることができます。特に、BtoBビジネスを行っている企業や、設立間もないスタートアップなど、一般消費者への知名度が低い企業が優秀な人材を獲得する上で、このメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

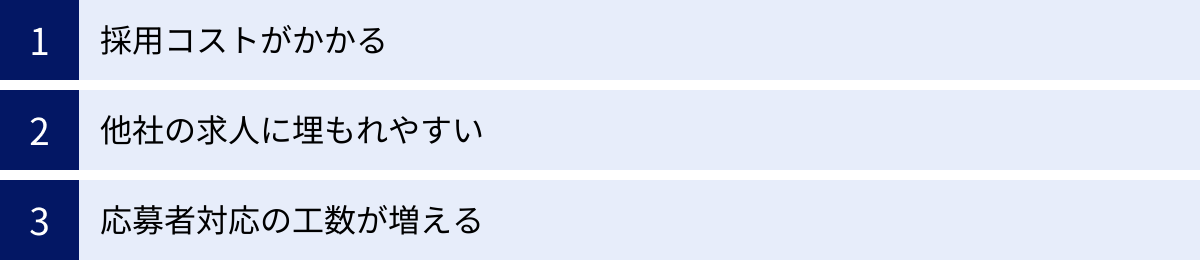

求人媒体を利用する3つのデメリット

求人媒体は非常に便利なツールですが、メリットばかりではありません。利用する上で注意すべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、求人媒体を賢く活用する上で重要です。

① 採用コストがかかる

求人媒体の利用には、当然ながらコストが発生します。 ハローワークや求人検索エンジンの一部無料枠を除き、効果的な採用活動を行うためには、ある程度の予算を確保する必要があります。

料金形態の章で解説した通り、コストのかかり方は様々です。

- 掲載課金型: 数十万円から、上位プランやオプションを追加すると数百万円にのぼることもあります。たとえ採用に至らなくても、この費用は必ず発生します。

- 成果報酬型: 採用一人あたりの単価が高額になりがちです。人材紹介の場合、採用者の年収の30~35%が相場であり、年収600万円の人材を採用すれば、180万~210万円程度のコストがかかります。

これらのコストは、企業の経営にとって決して小さな負担ではありません。そのため、利用を開始する前に、必ず費用対効果を慎重に検討する必要があります。 「このポジションの採用にいくらまで投資できるのか」「何人採用できれば、支払った掲載料に見合うのか」といった視点を持ち、無駄なコストが発生しないよう、データに基づいた運用を心がけることが不可欠です。採用計画と予算を明確にし、計画的に媒体を利用することが求められます。

② 他社の求人に埋もれやすい

多くの求職者にアプローチできるというメリットは、裏を返せば、多くの競合企業と同じ土俵で戦わなければならないというデメリットにもなります。

特に人気の総合型求人サイトには、数万から数十万件もの求人情報が掲載されています。その中で、自社の求人が求職者の目に留まり、クリックしてもらうのは至難の業です。特別な工夫をしなければ、その他大勢の求人の中に埋もれ、誰にも気づかれずに掲載期間が終了してしまう、という事態に陥りかねません。

この課題を克服するためには、「ただ掲載する」だけでは不十分です。

- 求職者の検索意図を捉えた、魅力的で具体的な求人タイトルをつける

- 仕事のやりがいや企業のビジョンなど、他社にはない独自の魅力を原稿で伝える

- 必要に応じて、検索結果で上位に表示される有料オプションを活用する

- 「待ち」だけでなく、企業側からアプローチするスカウト機能を積極的に利用する

といった、「見つけてもらうための努力」が不可欠です。他社との差別化を常に意識し、自社の求人を際立たせるための戦略的な工夫が求められます。

③ 応募者対応の工数が増える

多くの応募が集まることは喜ばしいことですが、それは同時に、応募者一人ひとりに対する対応業務が増えることを意味します。書類選考、合否連絡、面接日程の調整、問い合わせへの返信など、応募者の数に比例して、採用担当者の業務量は増大します。

特に、手軽に応募できる媒体ほど、志望度が低い応募者や、応募資格を満たしていない応募者が増える傾向があります。これらの応募者にも丁寧に対応する必要があるため、質の高い候補者を見つけ出すためのスクリーニング作業に多くの時間が割かれてしまう可能性があります。

この「うれしい悲鳴」とも言える課題に対処するためには、応募が増えることを見越して、事前に選考体制を整えておくことが極めて重要です。

- 応募者管理システム(ATS)を最大限に活用し、業務を効率化する

- 書類選考の基準を明確にし、社内で共有しておく

- 面接官のスケジュールをあらかじめ確保し、迅速な日程調整ができるようにしておく

- 応募者への一次連絡は24時間以内に行う、といったルールを設ける

など、スムーズな選考フローを構築しておかなければ、担当者がパンクしてしまい、結果的に有望な候補者を逃してしまうという本末転倒な事態になりかねません。

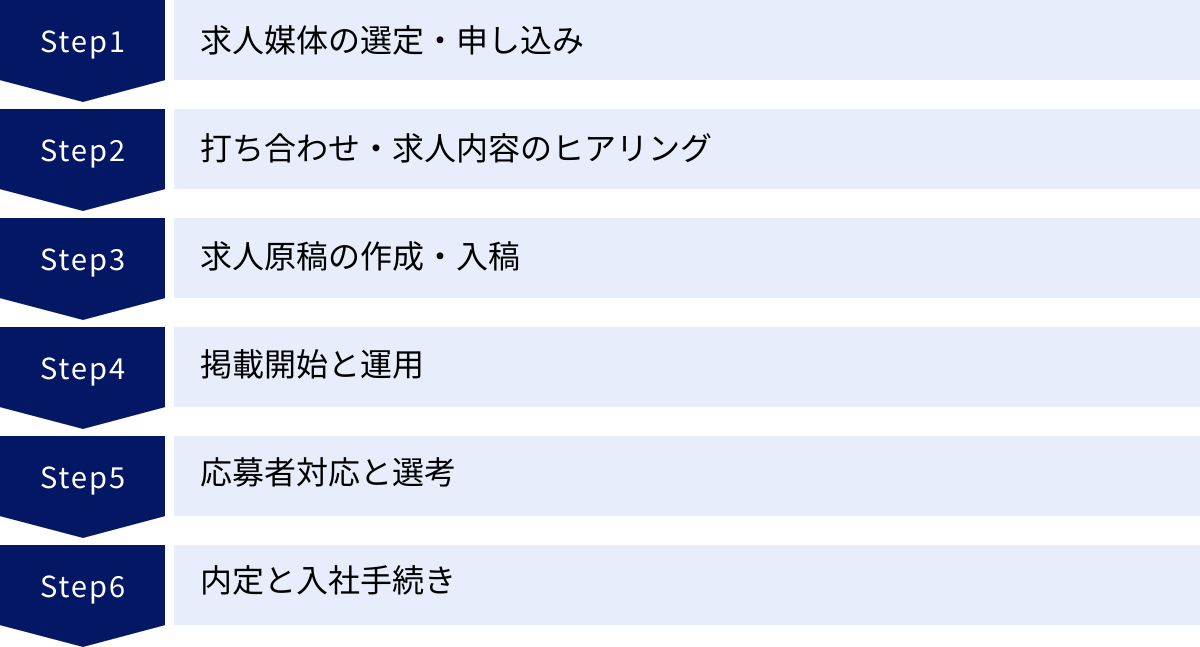

求人媒体の掲載から採用までの流れ6ステップ

実際に求人媒体を利用して採用活動を進める場合、どのようなステップを踏むのでしょうか。ここでは、媒体の選定から内定・入社までの一般的な流れを6つのステップに分けて解説します。この流れを把握しておくことで、計画的かつスムーズな採用活動が可能になります。

① 求人媒体の選定・申し込み

最初のステップは、自社の採用目標を達成するために最適な求人媒体を選び、利用を申し込むことです。これまでの章で解説した「選び方の6つのポイント」を参考に、採用したいターゲット層、解決したい採用課題、予算などを考慮して、候補となる媒体を2~3社に絞り込みます。

次に、各媒体の営業担当者に問い合わせ、サービスの詳細な説明を受けます。この際、自社の状況や採用したい人物像を具体的に伝え、どのようなプランや活用方法が最適か、提案を求めましょう。 担当者の提案内容や知識レベル、対応の質なども比較検討の重要な材料です。

料金プラン、サポート内容、期待できる効果などを総合的に比較し、利用する媒体とプランを決定したら、契約手続きと申し込みを行います。

② 打ち合わせ・求人内容のヒアリング

契約後、求人原稿の作成に向けて、媒体の制作担当者や営業担当者との打ち合わせが行われます。このヒアリングは、求人原稿の質を左右する非常に重要なプロセスです。

企業側は、以下の情報をできるだけ具体的に、かつ熱意を持って伝える必要があります。

- 採用背景: なぜこのポジションを募集するのか(事業拡大、欠員補充など)

- 求める人物像: スキル、経験、人柄、価値観など

- 具体的な仕事内容: 担当する業務、一日の流れ、使用するツールなど

- 仕事の魅力・やりがい: この仕事で得られる経験、社会への貢献度など

- 企業の魅力: ビジョン、社風、福利厚生、キャリアパス、働く仲間など

- 仕事の厳しさ: この仕事で大変な点、乗り越えるべき壁など

ここで提供する情報の質と量が、求職者の心に響く、リアルで魅力的な原稿に繋がります。

③ 求人原稿の作成・入稿

ヒアリングした内容をもとに、媒体側が求人原稿のたたき台を作成します(企業側で作成する場合もあります)。企業側は、その内容を細かくチェックし、事実と異なる点はないか、自社の魅力が十分に伝わる表現になっているかを確認します。

特に、求職者目線に立って、「この会社で働きたい」と思えるか、「仕事内容が具体的にイメージできるか」という観点でレビューすることが重要です。写真や動画素材があれば、この段階で提供します。

修正のやり取りを何度か経て、最終的な原稿が完成したら、媒体のシステムを通じて入稿し、掲載開始日を待ちます。

④ 掲載開始と運用

設定した掲載開始日になると、求人情報がWebサイト上で公開されます。しかし、掲載がスタートしてからが本当の勝負です。「掲載したら終わり」ではなく、積極的に運用していく姿勢が求められます。

具体的には、掲載開始後の数日間から1週間程度の応募状況を注視します。

- PV(閲覧数)は伸びているか?

- 応募数は目標通りか?

- どのような層から応募が来ているか?

これらのデータを確認し、もし応募状況が芳しくない場合は、原因を分析して改善策を講じます。例えば、PVが低いのであれば求人タイトルが魅力的でないのかもしれません。応募が少ないのであれば、応募資格のハードルが高すぎるか、仕事の魅力が伝わっていないのかもしれません。媒体担当者と相談しながら、原稿の修正や、スカウトメールの配信といった改善アクションをスピーディーに行うPDCAサイクルを回すことが、採用成功の確率を高めます。

⑤ 応募者対応と選考

求人に応募があったら、迅速かつ丁寧な対応を心がけます。優秀な人材ほど、複数の企業を同時に受けている可能性が高いからです。対応の遅れは、そのまま機会損失に繋がると心得ましょう。

- 書類選考: 応募者の履歴書・職務経歴書を確認し、事前に定めた基準に沿って合否を判断します。

- 一次連絡: 書類選考を通過した候補者には、できるだけ早く(可能であれば24時間以内に)面接の案内を送ります。

- 面接: オンラインまたは対面で面接を実施します。スキルや経験の確認だけでなく、候補者の価値観や人柄が自社のカルチャーに合うか(カルチャーフィット)を見極めることが重要です。

- 合否連絡: 面接後も、結果はできるだけ速やかに連絡します。不採用の場合でも、応募してくれたことへの感謝を伝える丁寧な対応が、長期的な企業の評判に繋がります。

⑥ 内定と入社手続き

最終選考を通過した候補者には、内定を通知します。給与や待遇、入社日などの条件を明記した「内定通知書(採用条件通知書)」を発行し、候補者の入社意思を確認します。

無事に内定を承諾してもらえたら、ゴールではありません。候補者が不安なく入社日を迎えられるよう、入社手続きの案内や、定期的なコミュニケーションをとる「内定者フォロー」が非常に重要です。内定から入社までの期間が空く場合、候補者の入社意欲が低下したり、他社からより良い条件を提示されて辞退してしまったりするリスクがあります。

歓迎会や、先輩社員との座談会を設定するなどして、入社後のイメージを膨らませてもらい、安心して仲間入りできるような環境を整えることが、最終的な入社と、その後の定着・活躍に繋がります。

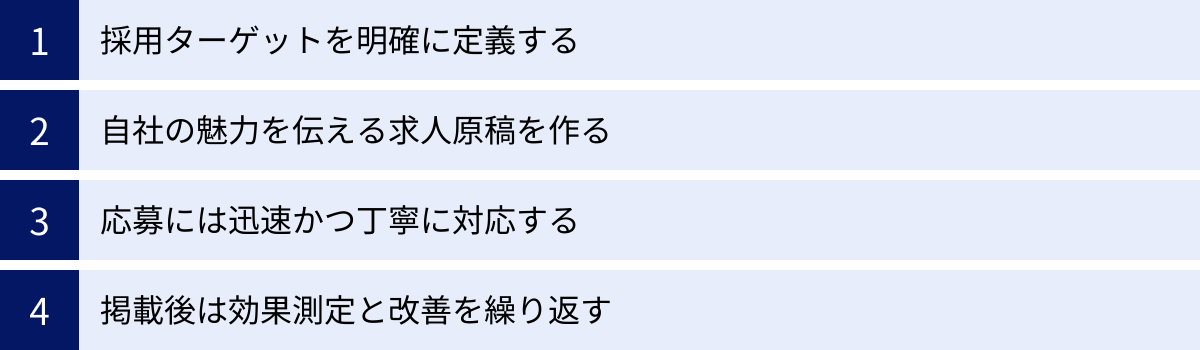

求人媒体で採用を成功させる4つのコツ

求人媒体というツールをただ使うだけでは、必ずしも採用が成功するとは限りません。その効果を最大限に引き出し、求める人材を獲得するためには、いくつかの重要なコツがあります。ここでは、採用成功の確率を飛躍的に高める4つのコツをご紹介します。

① 採用ターゲットを明確に定義する

これは、すべての採用活動の土台となる、最も重要なポイントです。「誰に(Who)」を明確にしなければ、何を伝え(What)、どの媒体で伝えるか(Where)という戦略がすべて的外れになってしまいます。

スキルや経験といった「できること(Can)」だけでなく、その人の価値観や志向性、人柄といった「あり方(Will/Must)」まで含めた、解像度の高い人物像(ペルソナ)を描くことが重要です。

【ペルソナ設定の項目例】

- 基本情報: 28歳、男性、都内在住

- 職務経歴: SIerで5年間、Javaを使ったWebアプリケーション開発に従事。現在はリーダーとして3名のチームをまとめる。

- スキル: Java, Spring Boot, AWS, Git

- 性格・志向: 技術的好奇心が強く、新しい技術を学ぶのが好き。チームでの協調性を重んじる。ユーザーの声を直接聞ける自社サービス開発に興味を持っている。

- 情報収集: 技術ブログ、勉強会、X(旧Twitter)

- 転職で重視すること: 技術的裁量の大きさ、ワークライフバランス

このようにターゲットを具体的に定義することで、その人物が読みそうな媒体を選び、その人物の心に響く言葉で求人原稿を作成し、面接で聞くべき質問を準備する、というように、すべての採用プロセスに一貫した軸が生まれます。

② 自社の魅力を伝える求人原稿を作る

多くの求人情報の中から自社を選んでもらうためには、求人原稿で他社との差別化を図り、自社の魅力を最大限に伝える必要があります。待遇や福利厚生といった「条件」も重要ですが、それだけでは求職者の心は動きません。

求職者が「この会社で働く自分の姿」を具体的にイメージでき、「ここで成長できそう」「この仲間と働きたい」と感じられるような、ストーリー性のある原稿を目指しましょう。

【魅力的な原稿作成のポイント】

- キャッチーなタイトル: 「〇〇なエンジニア募集」ではなく、「月間1000万人が使うサービスの未来を、あなたの手で創りませんか?」のように、ワクワク感や当事者意識を刺激する言葉を選ぶ。

- 具体的な数字を使う: 「残業少なめ」ではなく「残業月平均10時間」、「風通しの良い社風」ではなく「2週間に1度の全社ミーティングで社長に直接提案可能」のように、客観的な事実で裏付ける。

- 社員の声を載せる: 実際に働く社員のリアルな声(仕事のやりがい、入社の決め手など)は、何よりの説得力を持ちます。

- 写真や動画を多用する: オフィスの様子、働くメンバーの笑顔、チームでのミーティング風景など、視覚情報は文章の何倍もの情報を伝えます。

- ミッション・ビジョンを語る: 会社が何を目指しているのか、どんな社会を実現したいのかを熱く語ることで、それに共感する人材を引き寄せることができます。

③ 応募には迅速かつ丁寧に対応する

現代の転職市場では、優秀な人材ほど複数の企業から引く手あまたです。応募者があなたの会社に応募してくれた瞬間、その熱量は最も高まっています。そのタイミングを逃さず、スピーディーに対応することが、候補者の志望度を維持・向上させる上で決定的に重要です。

理想は、応募から24時間以内に何らかの一次対応(応募感謝のメール、書類選考結果の連絡など)を行うことです。数日間も放置すれば、「自分に興味がないのだな」「対応が遅い会社だな」と判断され、他の選考に進んでしまうでしょう。

また、スピードだけでなく「丁寧さ」も重要です。たとえテンプレート文であっても、相手の名前をきちんと記載する。面接では、相手の経歴に敬意を払い、真摯に耳を傾ける。不採用の連絡であっても、応募してくれたことへの感謝を伝える。こうした一つひとつのコミュニケーションの積み重ねが、「候補者体験(Candidate Experience)」を向上させ、企業の評判を高めます。たとえ今回ご縁がなくても、その候補者が将来の顧客や、別の機会での応募者になる可能性を忘れてはいけません。

④ 掲載後は効果測定と改善を繰り返す

求人原稿を掲載して、あとは応募を待つだけ、という姿勢では採用成功は望めません。掲載はスタートラインであり、そこからデータに基づいた効果測定と、継続的な改善活動(PDCAサイクル)を行うことが不可欠です。

多くの求人媒体では、管理画面で以下のようなデータを確認できます。

- 表示回数(インプレッション): 求人広告が何回表示されたか

- クリック数(PV): 求人広告が何回クリックされたか

- クリック率(CTR): 表示回数に対するクリック数の割合

- 応募数

- 応募率(CVR): クリック数に対する応募数の割合

これらのデータを定期的にチェックし、ボトルネックがどこにあるのかを分析します。

- 表示回数が少ない: ターゲット層が利用していない媒体を選んでいる可能性がある。

- クリック率が低い: 求人タイトルやキャッチコピーが魅力的でない。

- 応募率が低い: 求人原稿の内容(仕事内容、応募資格など)と、クリックしたユーザーの期待が合っていない。

- 面接辞退が多い: 応募から面接までの対応が遅い、または面接日程が柔軟でない。

課題を発見したら、媒体担当者とも相談しながら、仮説を立てて改善策を実行します。 タイトルを変える、写真を追加する、応募資格を少し緩める、スカウトメールの文面を変えるなど、小さな改善を繰り返すことが、最終的に大きな成果へと繋がります。

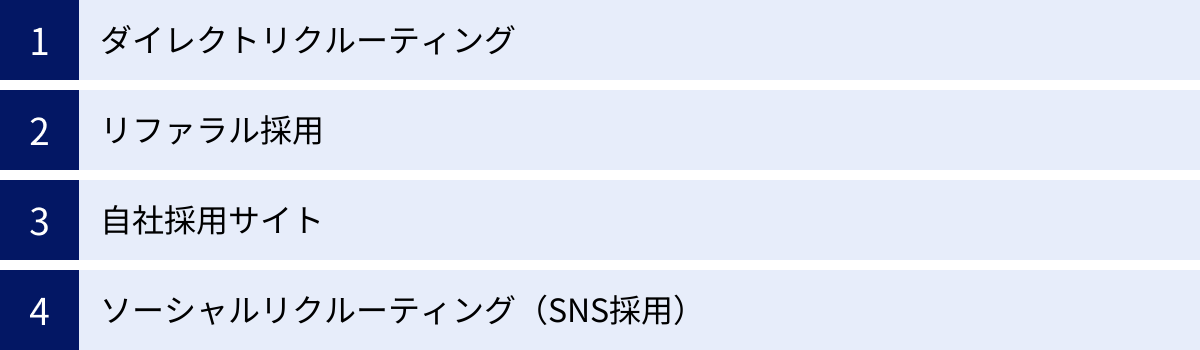

求人媒体以外も検討しよう|その他の採用手法

求人媒体は非常に強力な採用ツールですが、それに依存しすぎるのはリスクも伴います。採用チャネルを多様化することで、より安定的かつ戦略的な採用活動が可能になります。ここでは、求人媒体と並行して検討したい、代表的な4つの採用手法をご紹介します。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら候補者を探し出し、直接アプローチする「攻め」の採用手法です。求人媒体に登録して応募を「待つ」のではなく、企業が主体的に動きます。

LinkedInやビズリーチ、Wantedlyといったプラットフォーム上のデータベースから、自社の要件に合う人材を検索し、「ぜひ一度お話ししませんか?」とスカウトメールを送るのが一般的な方法です。

メリットは、転職市場にはまだ出てきていない優秀な「転職潜在層」にアプローチできる点です。また、エージェントを介さないため、採用コストを抑えられる可能性もあります。一方で、候補者を探し出し、一人ひとりに合わせたスカウト文面を作成するなど、運用には相応の工数がかかります。

リファラル採用

リファラル採用は、自社の社員に、友人や知人など、自社に合いそうな人材を紹介・推薦してもらう採用手法です。

最大のメリットは、マッチングの質の高さと、定着率の高さです。紹介者である社員が、会社の文化や仕事内容をよく理解した上で、「この人なら合うはず」という人物を紹介してくれるため、入社後のミスマッチが起こりにくいのです。また、求人広告費や紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に削減できる点も大きな魅力です。

成功の鍵は、社員が積極的に協力したくなるような仕組みづくりです。紹介してくれた社員や、入社が決まった場合にインセンティブ(報奨金)を支払う制度を設けたり、日頃から自社で働くことに誇りを持てるような企業文化を醸成したりすることが重要になります。

自社採用サイト

自社採用サイト(オウンドメディア)は、企業の採用活動における「本拠地」となるメディアです。求人媒体が「デパートの店舗」だとすれば、自社採用サイトは「路面店の本店」のようなものです。

求人媒体のフォーマットに縛られることなく、デザインやコンテンツを自由に設計し、自社のビジョン、文化、働く人の魅力などを制限なく発信できます。社員インタビューやプロジェクトストーリー、社内イベントの様子などを継続的に発信することで、企業のファンを増やし、採用ブランディングを強化できます。

Indeedなどの求人検索エンジンと連携させることで、直接の応募流入も期待できます。長期的には、求人媒体への広告費依存から脱却し、資産として蓄積される採用チャネルを構築することに繋がります。

ソーシャルリクルーティング(SNS採用)

ソーシャルリクルーティングは、X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedInといったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した採用手法です。

企業の公式アカウントで、日常のオフィスの様子や社員の活動、社内イベントなどを発信することで、求人原稿だけでは伝わらない「企業の素顔」や「リアルな雰囲気」を伝えることができます。候補者とフランクなコミュニケーションが取りやすく、企業と個人の距離を縮める効果があります。

また、社員個人が自身のSNSで仕事に関する情報発信を行うことも、非常に有効な採用ブランディングとなります。ただし、発信する情報の内容やトーンには注意が必要で、炎上リスクなども考慮した上で、適切な運用ガイドラインを設けることが不可欠です。