企業の成長を左右する最も重要な要素の一つが「人材」です。優秀な人材を獲得し、組織の力を最大化するためには、戦略的な採用活動が不可欠となります。その根幹をなすのが、自社にマッチした人材を的確に見極めるための「採用基準」です。

感覚や経験だけに頼った採用は、面接官による評価のブレや、入社後のミスマッチを招きやすく、結果として採用コストの増大や組織力の低下につながりかねません。一方で、明確な採用基準を設けることで、選考の精度を高め、採用活動全体を効率化し、企業の成長を加速させる人材の獲得が可能になります。

この記事では、採用活動の成否を分ける「採用基準」について、その重要性から具体的な作り方、設定すべき評価項目、そして運用上の注意点までを5つのステップに沿って網羅的に解説します。採用に関わるすべての方が、自社に最適な人材を見極め、組織を成功に導くための羅針盤としてご活用ください。

採用基準とは

採用基準とは、企業が人材を採用する際に、候補者を評価・判断するための具体的な「ものさし」のことです。自社が求める人物像を、スキル、経験、能力、価値観といった客観的に測定可能な項目にまで落とし込み、それぞれの項目に対して「どのレベルを求めるか」を明確に定義したものを指します。

この基準は、単に「優秀な人」という曖昧なイメージを追うのではなく、「自社にとって必要な、活躍できる人材」を定義するための設計図とも言えるでしょう。採用活動に関わるすべてのメンバー(経営層、人事担当者、現場の面接官など)がこの共通の「ものさし」を持つことで、一貫性のある客観的な評価が実現します。

なぜ今、この採用基準の重要性が高まっているのでしょうか。その背景には、労働市場の変化や働き方の多様化があります。

- 人材の流動化と採用競争の激化: 終身雇用が当たり前ではなくなり、優秀な人材はより良い条件や環境を求めて積極的に転職する時代です。多くの企業が同じ人材層をターゲットにするため、採用競争は激化しています。その中で、自社の魅力を的確に伝え、かつ、自社に本当にマッチする人材を迅速に見極める必要性が増しています。

- 働き方の多様化: リモートワークの普及やフレックスタイム制の導入など、働き方は大きく変化しました。それに伴い、求められる能力も変化しています。例えば、自律的に業務を遂行する能力や、オンラインでの円滑なコミュニケーション能力などが、以前にも増して重要視されるようになっています。こうした新しい働き方に適応できる人材かを見極めるためにも、採用基準のアップデートが不可欠です。

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進:多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れ、組織の強みとすることが企業の成長に不可欠であるという認識が広まっています。採用基準は、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を排除し、公平な選考を担保する上でも極めて重要な役割を果たします。

では、もし採用基準がなかったら、企業はどのような課題に直面するのでしょうか。

第一に、「面接官による評価のブレ」が深刻な問題となります。A部長は「積極性」を重視する一方、B課長は「協調性」を最も大切にしているかもしれません。同じ候補者と面接しても、面接官の個人的な価値観や経験によって評価が大きく異なってしまうのです。これでは、本来採用すべきだった候補者を不合格にしてしまったり、逆に自社に合わない人材を採用してしまったりするリスクが高まります。

第二に、「採用のミスマッチ」が多発します。明確な基準がないまま「なんとなく良さそう」という理由で採用すると、入社後に「思っていた仕事内容と違った」「社風に馴染めない」といったミスマッチが生じやすくなります。これは、候補者にとって不幸であるだけでなく、企業にとっても早期離職による採用・教育コストの損失、チームの士気低下など、大きなダメージにつながります。

第三に、「採用活動の非効率化」です。書類選考の段階で誰を通過させるべきか、面接で何を確認すべきか、最終的にどの候補者を選ぶべきか、すべてのプロセスで判断に時間がかかります。関係者間の合意形成も難航し、結果として採用期間が長期化し、優秀な候補者を他社に奪われる機会損失も発生しかねません。

ここで、「求める人物像」と「採用基準」の違いを明確にしておきましょう。「求める人物像」は、「主体性があり、チームワークを大切にする若手リーダー候補」といった、やや抽象的で理想的な人物イメージを指します。一方、「採用基準」は、その求める人物像を構成する要素を、「主体性とは、指示待ちではなく自ら課題を発見し、解決策を提案・実行できること」「チームワークとは、異なる意見を持つメンバーの意見を傾聴し、全体の目標達成のために協調できること」といったように、具体的で評価可能なレベルまで分解したものです。つまり、求める人物像が「目的地」だとすれば、採用基準はそこへたどり着くための詳細な「地図」や「コンパス」に相当します。

採用基準は、すべての職種で画一的である必要はありません。むしろ、職種や役職、新卒採用か中途採用かによって、その内容は柔軟にカスタマイズされるべきです。例えば、新卒採用では経験よりもポテンシャルや学習意欲が重視されるのに対し、管理職採用ではリーダーシップや組織マネジメントの経験が必須条件となるでしょう。

このように、採用基準は、現代の複雑な採用環境において、自社の採用活動を成功に導くための羅針盤です。感覚的な採用から脱却し、戦略的で再現性の高い採用活動を実現するために、その構築は不可欠なプロセスと言えるでしょう。次の章では、採用基準を設けることで得られる具体的なメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

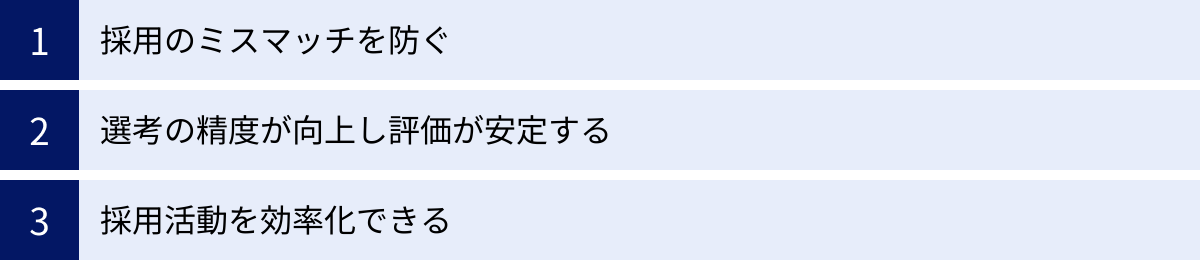

採用基準を設ける3つのメリット

明確な採用基準を設けることは、単に選考プロセスを形式化するだけでなく、企業に具体的かつ多岐にわたるメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリット、「採用のミスマッチ防止」「選考精度の向上と評価の安定」「採用活動の効率化」について、それぞれを深く掘り下げて解説します。

① 採用のミスマッチを防ぐ

採用における最大の失敗の一つが「ミスマッチ」です。ミスマッチは、入社後の早期離職やパフォーマンスの低下、組織全体の士気への悪影響など、企業と従業員の双方にとって大きな損失となります。採用基準は、このミスマッチを未然に防ぐための強力な防波堤として機能します。

ミスマッチには、大きく分けていくつかの種類があります。

- スキルミスマッチ: 候補者が持つスキルや経験が、業務で求められるレベルに達していない、あるいは方向性が異なる状態です。これにより、本人は期待された成果を出せずに苦しみ、企業は育成に想定以上のコストと時間を要することになります。

- カルチャーミスマッチ: 候補者の価値観や働き方のスタイルが、企業の文化や風土、行動規範と合わない状態です。例えば、トップダウン型の組織にボトムアップでの意思決定を重視する人が入社したり、チームでの協業を重んじる環境に個人での成果を追求する人が加わったりするケースが挙げられます。これは、人間関係のストレスや組織へのエンゲージメント低下に直結します。

- 待遇ミスマッチ: 給与や福利厚生、労働時間といった条件面での認識のズレです。これは選考段階である程度解消できますが、キャリアパスや評価制度といった将来的な期待とのズレも含まれます。

採用基準は、これらのミスマッチを体系的に防ぐ役割を果たします。まず、スキルミスマッチに対しては、募集ポジションで必須となるスキル(Must)と、あれば望ましいスキル(Want)を明確に定義することで、候補者の能力を客観的に評価できます。例えば、「Webアプリケーション開発経験3年以上」という基準があれば、書類選考や面接の段階で、基準を満たさない候補者を機械的に判断でき、スキル不足によるミスマッチのリスクを大幅に低減できます。

次に、最も見極めが難しいとされるカルチャーミスマッチです。採用基準に、自社のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)に紐づく行動規範や価値観を評価項目として組み込むことで、この問題に対処します。例えば、「挑戦を推奨する」というバリューがある企業なら、「過去に自らリスクを取って新しいことに挑戦した経験」を評価基準に設定します。面接で具体的なエピソードを深掘りすることで、候補者が本当に自社のカルチャーにフィットするかどうかを、感覚ではなく事実ベースで判断できるようになります。

明確な基準に基づいてカルチャーフィットを見極めることは、候補者にとってもメリットがあります。 選考を通じて企業の価値観を深く理解できるため、「この会社なら自分らしく働けそうだ」という納得感を持って入社意思を固めることができます。結果として、入社後の定着率やエンゲージメントの向上につながり、長期的に活躍してくれる人材の獲得が期待できるのです。

② 選考の精度が向上し評価が安定する

採用基準がない状態での面接は、面接官の主観や経験、その日の気分などに大きく左右されがちです。これは、心理学で言われる「認知バイアス」が働くためです。

- ハロー効果: 候補者の一つの優れた点(例:有名大学出身、前職が大手企業)に引きずられて、他の評価項目まで高く評価してしまう。

- 類似性バイアス: 自分と共通点(例:出身地が同じ、趣味が同じ)を持つ候補者に親近感を覚え、無意識に好意的な評価をしてしまう。

- 第一印象バイアス: 面接冒頭の数分間の印象で候補者の全体像を決めつけてしまい、その後の情報を正しく評価できなくなる。

これらのバイアスは、誰にでも起こりうるものです。しかし、これらに基づいて選考を行うと、本来採用すべき優秀な人材を見逃したり、逆にパフォーマンスが期待できない人材を採用してしまったりする危険性があります。

採用基準は、こうした認知バイアスを排除し、客観的で公平な選考を実現するための「共通の言語」となります。採用に関わる全員が、同じ基準、同じ評価尺度で候補者を判断するため、誰が面接官であっても評価のブレが少なくなります。

具体的には、採用基準を基に作成された「評価シート」が強力なツールとなります。評価シートには、評価項目(例:「問題解決能力」「チームワーク」)、評価尺度(例:S・A・B・C・Dの5段階)、そして各尺度の具体的な定義(例:「A:自ら課題を発見し、複数の解決策を提示できる」)が明記されています。面接官は、このシートに沿って質問し、候補者の回答を事実として記録し、基準に基づいて評価を付けます。

これにより、面接後の評価会議では、「なんとなく良いと思った」「覇気がない感じがした」といった抽象的な感想の応酬ではなく、「〇〇という質問に対して、彼は△△と回答したので、問題解決能力はA評価です」という具体的で建設的な議論が可能になります。 複数の面接官の評価を突き合わせることで、一人の面接官が見抜けなかった側面が明らかになることもあり、多角的な視点から候補者を評価できるようになるため、選考全体の精度が飛躍的に向上します。

評価が安定することは、候補者からの信頼獲得にもつながります。選考プロセスが公平で透明性が高いと感じてもらえれば、企業のブランドイメージ向上にも貢献するでしょう。

③ 採用活動を効率化できる

採用活動は、募集から入社まで多くのプロセスを含み、人事担当者だけでなく現場の管理職や社員にも大きな負担がかかります。採用基準は、この複雑なプロセス全体を効率化し、時間とコストを削減する効果があります。

まず、「書類選考」の段階です。明確な必須条件(Must)が定義されていれば、その基準を満たさない応募書類を迅速にスクリーニングできます。これにより、人事担当者は有望な候補者の書類をじっくり読み込む時間に集中でき、選考の初期段階での時間的ロスを大幅に削減できます。

次に、「面接」の段階です。採用基準に基づいて「何を聞くべきか」が明確になっているため、面接官は場当たり的な質問をするのではなく、評価に必要な情報を効率的に引き出すことに集中できます。1回の面接時間を有効に活用できるため、追加の面接回数を減らすことにもつながります。また、候補者にとっても、意図の明確な質問に答えることで、自身の能力や経験をアピールしやすくなります。

そして、「最終的な意思決定」の段階です。評価シートによって各候補者の強み・弱みが可視化されているため、複数名の候補者を比較検討する際の議論がスムーズに進みます。評価が拮抗した場合でも、「どの評価項目をより重視するか」という採用基準に立ち返ることで、客観的かつ迅速な意思決定が可能です。これにより、有望な候補者を他社に奪われる前に、素早く内定を出すことができます。

さらに、採用基準は社内のコミュニケーションコストを削減します。募集を開始する前に、経営層、人事、現場の間で「どんな人材が必要か」を徹底的にすり合わせておくため、選考途中で「現場が欲しいのはこういう人じゃなかった」といった手戻りが発生するのを防ぎます。全員が同じゴールを共有しているため、採用活動全体がスムーズに連携して進むのです。

このように、採用基準の導入は、採用のミスマッチを防ぎ、選考の精度を高め、活動全体を効率化するという、採用活動における根源的な課題を解決する力を持っています。これは、単なるコスト削減に留まらず、企業の成長を支える優秀な人材を継続的に獲得するための戦略的な投資と言えるでしょう。

採用基準に設定すべき主な評価項目

採用基準を具体的に構築していく上で、核となるのが「評価項目」の設定です。どのような側面から候補者を評価するかを定義することで、求める人物像が立体的になります。ここでは、多くの企業で採用されている主要な評価項目を6つ紹介します。これらの項目を、募集する職種や階層に応じて適切に組み合わせ、重み付けをすることが重要です。

| 評価項目の種類 | 概要 | 主な評価ポイント |

|---|---|---|

| スキル・経験 | 業務遂行に直結する専門知識や実務経験 | テクニカルスキル、ポータブルスキル、業界知識、経験年数 |

| ポテンシャル | 将来的に成長し、活躍する可能性 | 学習意欲、素直さ、ストレス耐性、論理的思考力 |

| 人柄・価値観 | 個人の性格や仕事に対する考え方、組織文化との適合性 | 協調性、主体性、誠実さ、企業のMVVとの一致 |

| コンピテンシー | 高い成果を出す人材に共通する行動特性 | 目標達成志向、課題解決能力、リーダーシップ、対人影響力 |

| 志望動機 | なぜ自社で働きたいのかという入社意欲や目的意識 | 企業・事業理解度、キャリアプランとの整合性、入社意欲の強さ |

| コンプライアンス意識 | 法令や社会規範、企業倫理を遵守する姿勢 | 倫理観、責任感、情報セキュリティ意識、SNSリテラシー |

スキル・経験

スキル・経験は、候補者が入社後すぐに業務で貢献できるかを判断するための最も基本的な評価項目です。特に中途採用において重視されます。この項目を設定する際は、単に羅列するのではなく、重要度に応じて分類することが極めて重要です。

- 必須条件(Must条件): この条件を満たしていなければ、選考通過は難しいという最低限の要件です。例えば、経理職であれば「簿記2級以上の資格」、Webデザイナーであれば「Photoshop、Illustratorの実務経験3年以上」などが挙げられます。必須条件を明確にすることで、書類選考の効率が格段に上がります。

- 歓迎条件(Want条件): 必須ではないものの、保有していればより高く評価されるスキルや経験です。例えば、先の経理職の例で言えば「M&Aに関する実務経験」や「英語での経理実務経験」、Webデザイナーであれば「UI/UX設計の知識」や「動画編集スキル」などが考えられます。歓迎条件は、他の候補者との差別化を図る際の判断材料となります。

また、スキルは「テクニカルスキル」と「ポータブルスキル」に大別できます。

- テクニカルスキル: 特定の職務を遂行するために必要な専門知識や技術です。プログラミング言語、会計基準、デザインツールの操作能力などがこれにあたります。

- ポータブルスキル: 業種や職種が変わっても通用する、持ち運び可能な汎用的な能力です。コミュニケーション能力、問題解決能力、交渉力、プロジェクトマネジメント能力などが含まれます。

これらのスキル・経験を評価する際は、「〇〇ができる」という自己申告だけでなく、「そのスキルを使ってどのような成果を出したか」という具体的なエピソードを深掘りすることが重要です。

ポテンシャル(将来性)

ポテンシャルは、現時点でのスキルや経験だけでなく、将来的にどれだけ成長し、企業に貢献してくれるかという可能性を評価する項目です。特に、実務経験の少ない新卒採用や第二新卒採用、未経験者採用のポテンション採用では、スキル以上に重要な評価軸となります。

ポテンシャルを測るための具体的な指標としては、以下のようなものが挙げられます。

- 学習意欲・知的好奇心: 新しい知識やスキルを積極的に学ぼうとする姿勢。未知の分野に対する興味関心の強さ。

- 素直さ・謙虚さ: 他者からのフィードバックやアドバイスを素直に受け入れ、自らの成長につなげられるか。

- ストレス耐性・レジリエンス: 困難な状況やプレッシャーに直面した際に、それを乗り越え、回復する力。

- 論理的思考力(地頭): 物事を体系的に捉え、筋道を立てて考える力。課題の本質を見抜く力。

これらのポテンシャルを面接で見極めるためには、「これまでの人生で最も困難だった経験と、それをどう乗り越えましたか?」「最近、仕事以外で学んだことは何ですか?その学びをどう活かしたいですか?」といった、過去の行動や思考プロセスを問う質問が有効です。答えそのものよりも、どのように考え、行動したかというプロセスに、候補者のポテンシャルが表れます。

人柄・価値観(カルチャーフィット)

人柄・価値観は、候補者が企業の文化や風土に適合し、既存のチームと円滑に協力しながら働けるか、いわゆる「カルチャーフィット」を評価する項目です。スキルが高くてもカルチャーフィットしない人材は、組織内で孤立したり、周囲のモチベーションを下げたりする可能性があり、結果として早期離職につながることが少なくありません。

この項目を評価するためには、まず自社のカルチャーを言語化する必要があります。企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を基に、「自社が大切にしている行動規範」や「社員に共通する価値観」を明確にします。

- ミッション(企業の存在意義): 自社が社会で何を成し遂げたいか。

- ビジョン(目指す未来): 将来的にどのような企業になりたいか。

- バリュー(行動指針・価値観): ミッション・ビジョンを実現するために、社員が日々どのような行動をすべきか。

例えば、「顧客第一主義」をバリューに掲げる企業であれば、「常にお客様の視点に立って物事を考え、行動した経験」を評価基準に設定します。面接では、「これまでの仕事で、お客様を最も喜ばせることができたエピソードを教えてください」といった質問を通じて、候補者の価値観が自社のものと一致しているかを確認します。

ただし、カルチャーフィットを重視しすぎると、自分たちと似たようなタイプの人間ばかりを集めてしまい、組織の多様性を損なうリスクもあります。これを「クローン採用」と呼びます。多様な視点や発想は、イノベーションの源泉です。そのため、企業の根幹となる価値観(コアバリュー)は共有しつつも、異なる強みや個性を持つ人材を積極的に受け入れるバランス感覚が求められます。

コンピテンシー(行動特性)

コンピテンシーとは、特定の職務や役割において、継続的に高い成果を出し続けている人材(ハイパフォーマー)に共通して見られる行動特性のことです。単なる知識やスキルではなく、「成果に結びつく行動」そのものに着目する評価手法です。

コンピテンシー評価のメリットは、評価基準が具体的で客観的であるため、面接官の主観が入りにくく、入社後のパフォーマンスを高い精度で予測できる点にあります。

代表的なコンピテンシー項目には、以下のようなものがあります。

- 達成指向性: 高い目標を自ら設定し、粘り強く最後までやり遂げる力。

- 課題解決能力: 現状を分析して問題点を発見し、効果的な解決策を立案・実行する力。

- リーダーシップ: 周囲を巻き込み、目標達成に向けてチームを導く力。

- 対人影響力: 自分の考えや意見を相手に分かりやすく伝え、納得させ、行動を促す力。

- チームワーク: チーム全体の目標達成を優先し、他者と協調して業務を遂行する力。

コンピテンシーを評価する際には、「STARメソッド」と呼ばれる面接手法が非常に有効です。これは、候補者の過去の行動に関する具体的なエピソードを、以下の4つの要素に沿って深掘りしていく手法です。

- Situation(状況): どのような状況でしたか?

- Task(課題・目標): その状況で、どのような課題や目標がありましたか?

- Action(行動): その課題に対して、あなたは具体的にどう行動しましたか?

- Result(結果): あなたの行動によって、どのような結果がもたらされましたか?

この手法を用いることで、候補者がそのコンピテンシーを実際に発揮できる人材なのかを、具体例に基づいて判断できます。

志望動機

志望動機は、候補者の入社意欲の高さや、企業・事業への理解度を測るための重要な項目です。志望動機が曖昧であったり、どの企業にも当てはまるような内容であったりする場合、内定を出しても辞退される可能性や、入社してもすぐに意欲を失ってしまう可能性があります。

志望動機を評価する際には、以下の3つのポイントを確認しましょう。

- 企業・事業への理解度: なぜ同業他社ではなく、「自社」でなければならないのか。自社の事業内容、強み、課題、企業文化などをどれだけ深く理解しているか。

- キャリアプランとの整合性: 候補者自身が目指す将来のキャリアプランと、自社で提供できるキャリアパスや成長機会が一致しているか。

- 入社意欲の強さ: 候補者の言葉から、本気で入社したいという熱意が感じられるか。企業の理念やビジョンに共感しているか。

「貴社の〇〇という理念に共感しました」という表面的な回答だけでなく、「なぜその理念に共感したのか」「自身のどのような経験からそのように考えるようになったのか」を深掘りすることで、志望動機の深さや本気度を見極めることができます。説得力のある志望動機は、十分な企業研究と自己分析に基づいているものです。

コンプライアンス意識

コンプライアンス意識は、法令や社会規範、企業倫理を遵守する姿勢を評価する項目です。近年、従業員の不適切なSNS利用による炎上や、情報漏洩、ハラスメントといったコンプライアンス違反が、企業の信用を大きく損なうケースが増えています。こうしたリスクを未然に防ぐため、採用段階で候補者のコンプライアンス意識を確認することの重要性が高まっています。

評価するポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

- 倫理観・誠実さ: 正しいことを行おうとする意識。嘘をつかない、ごまかさないといった姿勢。

- 責任感: 自分の言動に責任を持つ姿勢。ミスを犯した際に、隠蔽せずに誠実に対応できるか。

- 情報セキュリティ意識: 企業の情報資産の重要性を理解し、適切に取り扱う意識。

- SNSリテラシー: 公私をわきまえ、社会的な責任を自覚した上でSNSを利用できるか。

面接では、「もし、会社のルールと、業務の効率化が相反する場面に直面したら、あなたならどうしますか?」「業務上、お客様の個人情報を取り扱う際に、最も注意すべきことは何だと思いますか?」といった、倫理的な判断を問う質問が有効です。また、後述する「リファレンスチェック」も、候補者の勤務態度や信頼性を確認する上で役立ちます。

これらの評価項目をバランス良く組み合わせ、自社が求める人材を的確に見極めるための「ものさし」を設計していくことが、採用成功への第一歩となります。

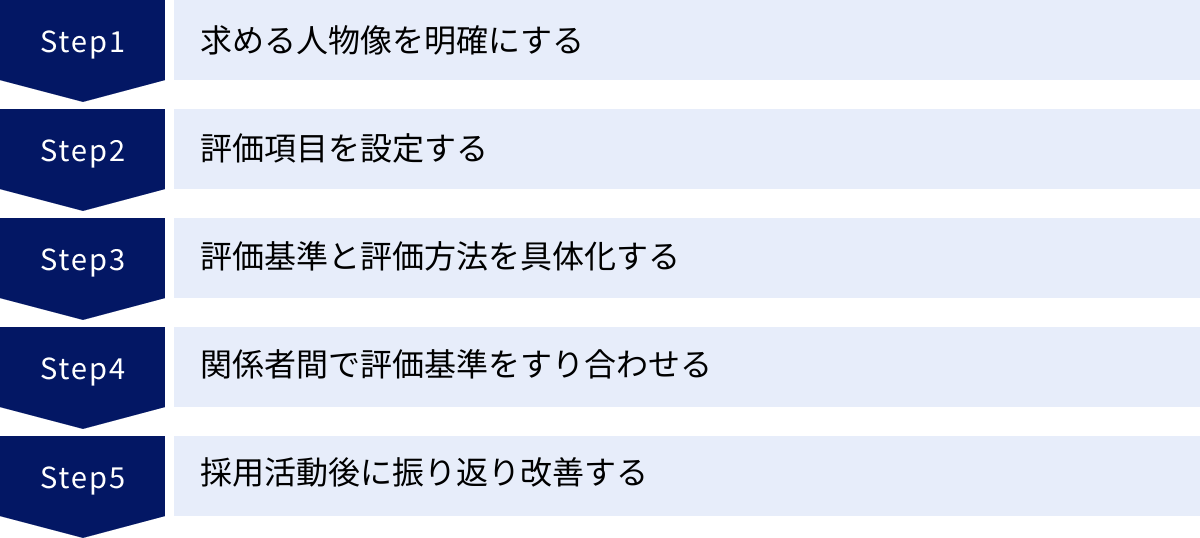

採用基準の作り方5ステップ

優れた採用基準は、一度に完成するものではありません。関係者間の議論を重ね、試行錯誤を通じて磨き上げていくものです。ここでは、実践的で効果的な採用基準を構築するためのプロセスを、具体的な5つのステップに分けて解説します。

① 求める人物像を明確にする

採用基準作りの出発点は、「自社は今、どのような人材を必要としているのか」という求める人物像を解像度高く定義することです。この土台が曖昧なままでは、その後の評価項目や基準も的確なものになりません。

経営層や現場の意見をヒアリングする

求める人物像は、人事部だけで決めるべきではありません。必ず、経営層と、実際に採用する人材が配属される部署の現場責任者やメンバーから、意見をヒアリングしましょう。

- 経営層へのヒアリング:

- 目的: 会社の事業戦略や中期経営計画と、採用活動を連動させるため。

- ヒアリング項目例:

- 「今後3〜5年で、会社はどの方向に進んでいきたいですか?」

- 「その目標を達成するために、組織には今どのようなスキルや能力が不足していますか?」

- 「新しく入る人材には、どのような役割や貢献を期待しますか?」

- 現場へのヒアリング:

- 目的: 現場で実際に必要とされているスキルや、チームにフィットする人物の特性を把握するため。

- ヒアリング項目例:

- 「現在、チームが抱えている最大の課題は何ですか?」

- 「新しく加わるメンバーに、どのような業務を任せたいですか?そのために必要なスキルは何ですか?」

- 「どのような人柄の人であれば、チームに馴染み、円滑に連携できると思いますか?」

- 「逆に、どのようなタイプの人はチームに合わないと感じますか?」

これらのヒアリングを通じて、経営視点でのマクロなニーズと、現場視点でのミクロなニーズの両方を収集し、統合することが重要です。

活躍している社員の特徴を分析する

ヒアリングと並行して行うと効果的なのが、自社で既に高い成果を上げ、活躍している社員(ハイパフォーマー)の特徴を分析することです。彼らが持つスキル、行動特性、価値観などを明らかにすることで、求める人物像をより具体化できます。

- 分析方法:

- インタビュー: 対象となる社員に直接インタビューし、仕事への取り組み方、成功体験、困難を乗り越えた経験などをヒアリングする。

- アンケート: 複数のハイパフォーマーに対して、共通の質問項目でアンケートを実施し、傾向を分析する。

- 人事データ分析: 人事評価や過去の経歴、保有資格などのデータを分析し、共通項を見つけ出す。

- 360度評価: 上司、同僚、部下など、多角的な視点からハイパフォーマーの強みを評価・分析する。

この分析を行う際の注意点は、単一の成功モデルに固執しないことです。AさんとBさんでは、活躍の仕方が異なるかもしれません。多様な成功パターンを認識し、それらの根底にある共通の要素(例えば、「学習意欲の高さ」や「顧客志向」など)を抽出することが、より本質的な人物像の定義につながります。

必須条件(Must)と歓迎条件(Want)を定義する

ヒアリングと分析で得られた情報を基に、求める人物像の要件を「必須条件(Must)」と「歓迎条件(Want)」に整理します。

- 必須条件(Must): これがなければ業務遂行が困難、あるいは採用の前提となる絶対的な要件。この基準は、候補者の母集団を絞り込むためのフィルターの役割を果たします。設定する際は、本当に「これだけは譲れない」という点に絞り込むことが肝心です。あまりに多くの項目を必須にしてしまうと、該当する候補者がいなくなってしまいます。

- (例)経理マネージャー職:連結決算の実務経験5年以上、マネジメント経験

- 歓迎条件(Want): 必須ではないが、持っているとプラス評価になる、あるいは入社後の活躍の幅が広がる要件。候補者同士を比較検討する際の加点要素となります。

- (例)経理マネージャー職:海外子会社の管理経験、IFRS(国際財務報告基準)の知識

このMust/Wantの切り分けを明確にすることで、選考プロセスにおける優先順位付けが容易になり、現実的で効果的な採用活動が可能になります。

② 評価項目を設定する

求める人物像が明確になったら、次はその人物像を構成する要素を、測定可能な「評価項目」に分解します。前の章で紹介した「スキル・経験」「ポテンシャル」「人柄・価値観」「コンピテンシー」「志望動機」「コンプライアンス意識」といった大項目の中から、今回の募集ポジションに合ったものを選択し、さらに具体化していきます。

例えば、「主体的に行動できる若手営業職」を求める場合、以下のように評価項目を設定できます。

- スキル・経験(Must/Want)

- Must: 法人営業経験1年以上

- Want: 無形商材の営業経験、新規開拓営業の経験

- コンピテンシー

- 目標達成志向: 高い目標を掲げ、達成に向けて行動できるか。

- 対人影響力: 顧客との信頼関係を構築し、提案を納得させられるか。

- ポテンシャル

- 学習意欲: 新しい商材知識や営業手法を積極的に学べるか。

- 人柄・価値観

- 誠実さ: 顧客に対して誠実な対応ができるか。

このように、求める人物像を具体的な評価項目に落とし込むことで、評価の客観性が担保されます。 職種や階層(新卒、メンバー、管理職など)によって、重視すべき項目のウェイト(重み付け)を変えることも重要です。例えば、新卒採用ならポテンシャルを60%、管理職採用ならスキル・経験とコンピテンシーを80%といった具合です。

③ 評価基準と評価方法を具体化する

評価項目が決まったら、次はその項目を「どのように評価するか」という具体的な基準と方法を定めます。ここが曖昧だと、結局は面接官の主観に頼ることになってしまいます。

評価を点数化・段階分けする

各評価項目に対して、客観的な評価ができるように、評価を段階分けし、できれば点数化します。一般的には、3〜5段階で設定することが多いです。

- 5段階評価の例:

- 5 (S): 非常に優れている (期待を大幅に上回るレベル)

- 4 (A): 優れている (期待を上回るレベル)

- 3 (B): 標準 (期待通りのレベル、採用基準を満たす)

- 2 (C): やや不足 (期待を下回るレベル)

- 1 (D): 不足 (求めるレベルに達していない)

重要なのは、それぞれの段階が具体的にどのような状態を指すのかを、誰が読んでも同じ解釈ができる言葉で定義することです。

- (悪い例) 目標達成志向: 5 (非常に高い) / 3 (普通) / 1 (低い)

- (良い例) 目標達成志向:

- 5: 常に期待以上の高い目標を自ら設定し、困難な状況でも粘り強く達成した経験が複数ある。

- 3: 与えられた目標に対し、達成計画を立てて着実に実行し、達成した経験がある。

- 1: 目標達成への意欲が低く、過去の経験においても未達成で終わったことが多い。

このように具体的な行動レベルで定義することで、評価のブレを最小限に抑えることができます。

評価シートを作成する

評価項目と評価基準を定義したら、それらを一覧にした「評価シート(面接評価シート)」を作成します。これは、面接官が選考時に使用する必須ツールです。

【評価シートのサンプル構成】

| 評価項目 | ウェイト | 評価基準 (5段階) | 面接での質問例 | 評価 (1-5) | 具体的な評価理由・コメント |

| :— | :— | :— | :— | :— | :— |

| 目標達成志向 | 30% | 5: 期待以上の高い目標を自ら設定し…

3: 与えられた目標を計画的に達成…

1: 目標達成への意欲が低い… | 「これまでの仕事で、最も高い目標を達成した経験を教えてください。その際、どのような工夫をしましたか?」 | | |

| 対人影響力 | 30% | 5: 複雑な利害関係を調整し…

3: 相手の意見を傾聴し、論理的に説明…

1: 一方的に話す傾向がある… | 「意見の異なる相手を説得し、合意形成に至った経験はありますか?どのように進めましたか?」 | | |

| 学習意欲 | 20% | 5: 業務外でも自発的に学習し…

3: 業務に必要な知識を指示されて学ぶ…

1: 新しいことを学ぶ姿勢が見られない… | 「最近、ご自身のスキルアップのために取り組んでいることはありますか?」 | | |

| (その他) | 20% | (同様に定義) | (同様に作成) | | |

| 総合評価 | 100% | | 総合所見・懸念事項など | (加重平均) | |

このシートがあることで、面接官は聞き漏らしを防ぎ、評価に必要な情報を構造的に収集できます。また、面接後に具体的な事実(Fact)に基づいてコメントを記入することで、後の評価会議での議論の質を高めます。

④ 関係者間で評価基準をすり合わせる

評価シートが完成したら、それで終わりではありません。採用に関わるすべての関係者(人事、経営層、現場面接官)で、その内容について徹底的にすり合わせを行うことが不可欠です。

このすり合わせの目的は、評価基準に対する全員の目線を合わせ、解釈のズレをなくすことです。例えば、「主体的」という言葉一つとっても、人によって捉え方が異なります。Aさんは「指示がなくても動けること」と解釈し、Bさんは「既存のやり方に疑問を持ち、改善提案ができること」と解釈するかもしれません。

- すり合わせの方法(キャリブレーション会議):

- 完成した評価シートを基に、各評価項目の定義を一つひとつ読み合わせ、全員の認識が一致しているか確認する。

- 「こういう回答があった場合、評価は何点をつけるか?」といった具体的なケーススタディを議論する。

- 可能であれば、模擬面接を実施し、実際に評価シートを使ってみるのが最も効果的です。同じ模擬面接を見て、各面接官がつけた評価とその理由を突き合わせることで、評価のクセや解釈の違いが浮き彫りになります。

このプロセスを通じて、全員が共通の「ものさし」を持てるようになり、選考の一貫性と公平性が担保されます。

⑤ 採用活動後に振り返り改善する

採用基準は、一度作ったら永続的に使えるものではありません。事業環境や組織の状況は常に変化するため、採用基準も定期的に見直し、改善していく必要があります。 いわゆるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことが重要です。

- 振り返り(Check)のタイミング:

- 一つの採用プロジェクトが終了したタイミング

- 半期や四半期ごとの定例会議

- 振り返るべきデータ・指標:

- 選考データ: 各選考段階での通過率、内定承諾率、採用目標の達成度など。

- 入社後のデータ: 入社後に行った評価、パフォーマンス、定着率、離職率など。

これらのデータを分析し、「採用基準に基づいて採用した人材は、本当に入社後活躍しているか?」「特定の評価項目で高得点だった人材が、早期に離職していないか?」「書類選考の通過率が極端に低いが、Must条件が厳しすぎないか?」といった問いを立て、検証します。

その検証結果を基に、評価項目の見直し、ウェイトの変更、評価基準の定義の修正といった改善(Action)を行います。この地道な改善サイクルを回し続けることで、採用基準はより自社に最適化され、採用の精度は継続的に向上していくのです。

採用基準の評価に役立つ手法

明確な採用基準を設けた上で、その基準に沿って候補者を客観的かつ多角的に評価するためには、適切な選考手法を組み合わせることが効果的です。ここでは、採用基準の評価精度を高めるために役立つ代表的な3つの手法、「構造化面接」「ワークサンプルテスト」「リファレンスチェック」について解説します。

| 手法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 構造化面接 | 全候補者に同じ質問を同じ順序で行う面接手法 | 公平性・客観性が高い、評価のブレが少ない、入社後の活躍予測精度が高い | 柔軟性に欠ける、候補者の本音や深層心理を引き出しにくい場合がある |

| ワークサンプルテスト | 実際の業務に近い課題を候補者に実施してもらう手法 | 実践的スキルの客観的評価、業務理解の促進、ミスマッチ防止 | 課題作成・評価の工数がかかる、候補者への負担が大きい |

| リファレンスチェック | 候補者の同意を得て前職関係者に働きぶりなどをヒアリングする手法 | 第三者からの客観的情報、経歴詐称の防止、人物像の多角的な理解 | 候補者の同意が必要、推薦者の主観が入る可能性、手間とコストがかかる |

構造化面接

構造化面接とは、あらかじめ設定した評価基準に基づき、すべての候補者に対して、同じ質問を同じ順序で行う面接手法です。面接官の主観や雑談の流れで質問内容が変わってしまう非構造化面接とは対照的に、公平性と客観性を担保することに主眼を置いています。

■ 構造化面接のメリット

最大のメリットは、評価の公平性と一貫性です。全候補者が同じ土俵で評価されるため、面接官による評価のブレを最小限に抑えることができます。これにより、前述したハロー効果や類似性バイアスといった認知バイアスの影響を受けにくくなります。研究によれば、構造化面接は非構造化面接に比べて、入社後のパフォーマンスを予測する精度が格段に高いことが示されています。

■ 構造化面接の実施ステップ

- 評価項目の決定: 採用基準に基づき、その面接で評価したいコンピテンシーやスキルを明確にします。(例:「課題解決能力」「チームワーク」)

- 質問の作成: 各評価項目を測るための具体的な質問を作成します。特に、過去の行動を問う「行動評価質問(BEI)」や、特定の状況を仮定して対応を問う「状況設定質問」が有効です。

- 行動評価質問の例: 「過去に、チーム内で意見が対立した際に、どのように振る舞いましたか?」

- 状況設定質問の例: 「もし、お客様から無理な要求をされた場合、どのように対応しますか?」

- 評価基準の明確化: 各質問に対して、どのような回答であれば高評価(5点)、標準評価(3点)とするか、具体的な基準を定義します。

- 面接官トレーニング: 全ての面接官が同じ手順と基準で面接を実施できるよう、トレーニングを行います。模擬面接などを通じて、質問の仕方や評価の付け方を標準化します。

■ 活用上のポイント

構造化面接は非常に効果的ですが、一方で「面接が機械的で冷たい印象になる」「候補者の予期せぬ強みや魅力を引き出しにくい」といったデメリットも指摘されます。そのため、面接時間の一部を構造化面接に充て、残りの時間で候補者の質問に答えたり、人柄を理解するための非構造化的な対話を取り入れたりする「半構造化面接」というアプローチも有効です。これにより、評価の客観性と、候補者との良好な関係構築を両立させることができます。

ワークサンプルテスト

ワークサンプルテストとは、実際の業務内容を模した、あるいは業務の一部を切り出した課題(サンプルワーク)を候補者に実施してもらい、その成果物や思考プロセスを評価する選考手法です。面接での口頭でのアピールだけでは測りにくい、実践的なスキルや業務遂行能力を客観的に見極めることができます。

■ ワークサンプルテストのメリット

最大のメリットは、「百聞は一見に如かず」で、候補者の実務能力を直接確認できる点です。これにより、スキルミスマッチのリスクを大幅に低減できます。また、候補者にとっても、入社後の業務内容を具体的にイメージできるため、自分に合った仕事かどうかを判断する良い機会となり、入社意欲の向上やミスマッチ防止につながります。

■ 職種別の具体例

- エンジニア: 特定の機能を持つ小規模なアプリケーションを開発してもらうコーディングテスト。

- デザイナー: 指定された要件に基づいて、Webサイトのトップページやバナーをデザインしてもらう。

- マーケター: 架空の商品について、プロモーションプランを立案し、プレゼンテーションしてもらう。

- ライター: 特定のテーマについて、記事やプレスリリースを作成してもらう。

- 営業職: 自社製品に関するロールプレイング形式の模擬商談を行う。

■ 活用上の注意点

ワークサンプルテストを導入する際は、いくつかの注意点があります。まず、課題の設計と評価に工数がかかることです。課題が簡単すぎても難しすぎても意味がなく、評価基準も明確に定めておく必要があります。また、候補者にとっても時間的な負担が大きいため、選考のどの段階で実施するか、所要時間はどの程度にするかを慎重に検討する必要があります。候補者への配慮として、課題の意図を丁寧に説明し、実施後には丁寧なフィードバックを行うことが、企業の印象を良くするためにも重要です。

リファレンスチェック

リファレンスチェックとは、候補者の同意を得た上で、その候補者をよく知る前職(または現職)の上司や同僚といった第三者(推薦者)に、候補者の勤務態度、実績、人柄などについて問い合わせ(照会)を行う手法です。候補者本人からの情報だけでは得られない、客観的な人物像を把握することを目的とします。

■ リファレンスチェックのメリット

履歴書や面接で候補者が語った内容の裏付けを取り、経歴や実績の信憑性を確認できる点が大きなメリットです。これにより、経歴詐称などのリスクを低減できます。また、面接では見抜きにくい「チーム内での実際の立ち居振る舞い」「ストレス下での対応」「部下への接し方」といった、よりリアルな情報を得ることができ、人物像の多角的な理解につながります。特に、管理職や専門職など、組織への影響が大きいポジションの採用において有効です.

■ 実施のプロセスと注意点

- 候補者からの同意取得: リファレンスチェックは個人情報を取り扱うため、必ず事前に候補者本人から、誰に、どのような内容を確認するかについて、明確な同意を得る必要があります。個人情報保護法の観点からも、このプロセスは必須です。

- 推薦者の選定: 候補者に、推薦者(通常は前職の直属の上司や同僚など2名程度)を選定・依頼してもらいます。

- 照会の実施: 電話やWebアンケート、オンライン面談などの方法で、推薦者に質問を行います。質問内容は、事実確認(在籍期間、役職など)から、実績やコンピテンシーに関する具体的なエピソード、強み・弱みまで多岐にわたります。

- 情報の取り扱い: 得られた情報は、あくまで評価の一つの参考材料として慎重に扱います。推薦者の主観が入る可能性も考慮し、リファレンスチェックの結果だけで合否を判断するのではなく、面接など他の選考プロセスで得られた情報と統合して、総合的に判断することが重要です。

これらの手法は、それぞれに長所と短所があります。自社の採用課題や募集ポジションの特性に合わせて、これらの手法を適切に組み合わせることで、採用基準に基づいた評価の精度をさらに高めることができるでしょう。

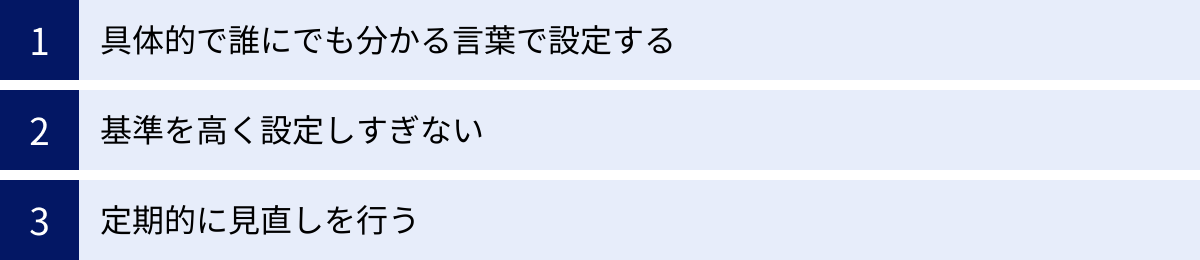

採用基準を決めるときの3つの注意点

効果的な採用基準を設計し、運用していくためには、いくつかの陥りやすい罠を避ける必要があります。ここでは、採用基準を定める際に特に心に留めておくべき3つの重要な注意点について解説します。これらのポイントを軽視すると、せっかく作った基準が形骸化したり、かえって採用活動を阻害したりする原因となりかねません。

① 具体的で誰にでも分かる言葉で設定する

採用基準における最大の落とし穴の一つが、「抽象的な言葉」を使ってしまうことです。「コミュニケーション能力が高い」「主体性がある」「リーダーシップを発揮できる」といった言葉は、一見するともっともらしく聞こえますが、その定義は人によって千差万別です。

例えば、「コミュニケーション能力」という言葉を聞いて、ある面接官は「誰とでも気さくに話せる社交性」をイメージするかもしれません。しかし、別の面接官は「相手の意図を正確に汲み取り、論理的に説明できる能力」を思い浮かべるかもしれません。このような解釈のズレが存在するままでは、面接官ごとに評価がバラバラになり、採用基準を設けた意味がなくなってしまいます。

この問題を解決するためには、抽象的な言葉を、具体的な「行動レベル」にまで分解して定義することが不可欠です。つまり、「その能力を持つ人は、具体的にどのような行動をとるのか」を、誰が読んでも同じ情景を思い浮かべられる言葉で記述するのです。

- 悪い例(抽象的): コミュニケーション能力

- 良い例(具体的):

- 「相手が話している間は遮らずに傾聴し、要点をまとめて復唱することで、認識のズレがないか確認できる」

- 「会議で複数の意見が出た際に、それぞれの意見の共通点と相違点を整理し、議論の着地点を提案できる」

- 「専門的な内容を、専門外の人にも分かりやすいように、具体例や比喩を用いて説明できる」

このように具体化することで、評価の「ものさし」が明確になり、どの面接官が評価しても同じ基準で判断できるようになります。評価項目を定義する際は、常に「この言葉で、採用に関わる全員が同じ認識を持てるだろうか?」と自問自答する姿勢が重要です。目安として、「誰が(Who)、どのような状況で(When)、何を(What)、どのようにできる(How)」という5W1Hのフレームワークで記述できるレベルまで具体化することを目指しましょう。

② 基準を高く設定しすぎない

「せっかく採用するなら、最高の人材を」と考えるのは自然なことです。しかし、その思いが強すぎるあまり、採用基準を非現実的なレベルまで高く設定してしまう「完璧超人(スーパーマン)症候群」に陥ることがあります。

例えば、「営業経験10年以上で、マーケティング知識も豊富、さらに英語も堪能で、マネジメント経験もある30歳前後の方」といった基準を設定したとします。このような人材は、労働市場全体を見渡しても極めて稀であり、見つけることは非常に困難です。

基準が高すぎることには、以下のような弊害があります。

- 母集団形成の困難: 応募のハードルが高くなりすぎ、そもそも応募者がほとんど集まらない。

- 採用期間の長期化: 基準を満たす候補者が現れるまで延々と待ち続けることになり、事業計画に遅れが生じる。

- 採用コストの増大: 希少な人材を獲得するために、多額の紹介料や高い給与が必要になる。

- 機会損失: 「80点の人材」を不合格にし、「120点の人材」を追い求めるあまり、結局誰も採用できず、現場の負担が増え続ける。

こうした事態を避けるためには、理想と現実のバランスを取ることが重要です。そのために有効なのが、ステップ1で解説した「必須条件(Must)」と「歓迎条件(Want)」の明確な切り分けです。

- Must条件: 「これさえあれば、入社後に育成することで活躍が見込める」という、本当に譲れない最低限のラインに設定します。

- Want条件: 理想とするスキルや経験は、こちらに含めます。

市場の動向や競合他社の採用状況も踏まえ、現実的に獲得可能な人材レベルを見極める必要があります。また、「すべてを兼ね備えた人材」を求めるのではなく、「自社にない強みを持つ人材」や「入社後の成長が期待できるポテンシャルの高い人材」に目を向けるという視点も大切です。「採用」はゴールではなく、「育成」とセットで考えることで、採用基準をより現実的で戦略的なものにすることができます。

③ 定期的に見直しを行う

採用基準は、一度作成したら完成という「静的な文書」ではありません。企業の成長や市場の変化に対応して進化し続けるべき「動的なツール」です。一度設定した基準に固執し、見直しを怠ると、いつの間にか現状にそぐわないものになってしまいます。

採用基準の見直しが必要になるのは、主に以下のような状況です。

- 事業環境の変化: 新規事業の立ち上げ、海外展開、事業モデルの転換などにより、会社として求めるスキルセットや人材タイプが変化したとき。

- 組織フェーズの変化: スタートアップ期、成長期、安定期など、会社のステージによって、求める人物像(例:0→1を生み出す人材か、1→10に拡大する人材か)は変わります。

- 労働市場の変化: 特定のスキルの需給バランスが変化したり、新しい職種が登場したりしたとき。

- 採用活動の不振: 応募者が集まらない、内定辞退が続く、選考の通過率が極端に低いなど、採用が計画通りに進まないとき。

- 入社後のミスマッチ発覚: 採用した人材のパフォーマンスが期待通りでなかったり、早期離職が相次いだりしたとき。

これらの変化や課題に対応するためには、定期的に採用基準の妥当性を検証し、改善していくPDCAサイクルを回す仕組みを構築することが不可欠です。

具体的には、採用プロジェクト終了後や四半期ごとなど、タイミングを決めて関係者で振り返りの場を設けます。「採用基準に沿って採用した人材は、期待通りに活躍しているか?」を、入社後のパフォーマンス評価や定着率といった客観的なデータと紐づけて分析することが重要です。この分析を通じて、「この評価項目は、実は入社後の活躍と相関が低いかもしれない」「むしろ、こちらのポテンシャル項目をもっと重視すべきではないか」といった新たな仮説が生まれます。

このデータに基づいた振り返りと改善のプロセスを繰り返すことで、採用基準は継続的に磨き上げられ、企業の成長を支える強力な武器へと進化していくのです。

まとめ

本記事では、戦略的な採用活動の根幹をなす「採用基準」について、その重要性からメリット、具体的な評価項目、そして実践的な5つの作成ステップ、さらには評価に役立つ手法や運用上の注意点まで、幅広く解説してきました。

採用基準とは、単なる選考のためのチェックリストではありません。それは、「自社がどのような組織でありたいか」「どのような仲間と共に未来を築いていきたいか」という企業の意志を、具体的で客観的な言葉に落とし込んだ設計図です。この設計図を持つことで、採用活動は感覚的な「点」の活動から、データに基づいた再現性の高い「線」の活動へと進化します。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- 採用基準の重要性: 採用基準は、面接官による評価のブレをなくし、採用のミスマッチを防ぎ、採用活動全体を効率化するための「共通のものさし」です。

- 主な評価項目: 「スキル・経験」「ポテンシャル」「人柄・価値観(カルチャーフィット)」「コンピテンシー」「志望動機」「コンプライアンス意識」といった項目を、募集ポジションに応じてバランス良く組み合わせることが重要です。

- 採用基準の作り方5ステップ:

- 求める人物像の明確化: 経営層・現場へのヒアリングとハイパフォーマー分析を通じて、人物像の解像度を高めます。

- 評価項目の設定: 求める人物像を、測定可能な評価項目に分解します。

- 評価基準と評価方法の具体化: 評価を段階分け・点数化し、評価シートに落とし込みます。

- 関係者間でのすり合わせ: キャリブレーション会議などを通じて、全員の目線を合わせます。

- 採用活動後の振り返りと改善: PDCAサイクルを回し、基準を継続的にアップデートします。

- 3つの注意点: 基準を設ける際は、「①具体的で誰にでも分かる言葉で設定する」「②基準を高く設定しすぎない」「③定期的に見直しを行う」という3つのポイントを常に意識することが、その実効性を担保する上で不可欠です。

企業の成長は、そこに集う「人」によってもたらされます。質の高い採用基準を設計し、運用することは、時間と労力を要する地道な作業かもしれません。しかし、その努力は、自社の未来を共に創るかけがえのない仲間と出会う確率を飛躍的に高め、企業の持続的な成長を支える最も確実な投資となるでしょう。この記事が、貴社の採用活動を成功に導くための一助となれば幸いです。