少子高齢化による労働力不足が深刻化する中、多くの企業が若手人材の確保に課題を抱えています。その解決策の一つとして、近年再び注目を集めているのが「高卒採用」です。大卒採用とは異なる独自のルールや進め方が求められますが、その特性を正しく理解し、戦略的に取り組むことで、企業は大きなメリットを得られます。

この記事では、高卒採用の基礎知識から、大卒採用との違い、メリット・デメリット、そして成功に導くための具体的な進め方やポイントまでを網羅的に解説します。これから高卒採用を始めたいと考えている企業の採用担当者はもちろん、すでに実施しているものの、より成果を上げたいと考えている担当者の方にも役立つ情報を提供します。

目次

高卒採用とは

高卒採用とは、新規高等学校卒業予定者を対象に行う採用活動のことです。社会人経験のない18歳の若者を採用し、自社で一から育成していくことを前提としています。大卒採用が個人の自由な応募活動が中心であるのに対し、高卒採用は学校やハローワークが深く関与し、独自のルールと厳格なスケジュールに則って進められるという大きな特徴があります。

このセクションでは、まず高卒採用の根幹をなす大卒採用との違いを明確にし、その後、なぜ今、多くの企業が高卒採用に注目しているのか、その背景と現状について詳しく解説します。

大卒採用との違い

高卒採用と大卒採用は、同じ「新卒採用」という括りであっても、その目的、プロセス、関わる主体が大きく異なります。企業が高卒採用を成功させるためには、まずこの違いを正確に理解することが不可欠です。

| 比較項目 | 高卒採用 | 大卒採用 |

|---|---|---|

| 主な対象 | 新規高等学校卒業予定者(18歳) | 主に大学・大学院卒業予定者(22歳~) |

| 採用活動の根拠 | 行政指導(職業安定法)、学校・ハローワークの斡旋 | 原則、企業の自由な採用活動 |

| 中心的役割 | 学校(進路指導部)、ハローワーク | 企業、学生、就職情報サイト運営会社 |

| スケジュール | 行政により全国統一で定められている | 企業ごとに多様化(経団連の指針はあるが拘束力はない) |

| 情報公開 | 7月1日以降、ハローワークを通じて公開 | 企業判断で通年(広報解禁の目安はある) |

| 応募・選考開始 | 応募開始:9月5日以降、選考開始:9月16日以降 | 企業判断で多様化(選考解禁の目安はある) |

| 基本ルール | 一人一社制(一定期間)、学校推薦、三者間あっせん | 複数社への自由応募が基本 |

| 情報収集手段 | 学校の進路指導室、ハローワーク、高卒向け求人サイト | 就職情報サイト、合同説明会、インターンシップ、SNSなど |

| 選考方法 | 面接、基礎的な筆記試験、職場見学が中心 | 書類選考、SPI、複数回面接、グループディスカッションなど多様 |

| アピール対象 | 生徒本人に加え、進路指導担当者や保護者 | 主に学生本人 |

最大の違いは、高卒採用が「学校」と「ハローワーク」を介した公的な枠組みの中で行われる点にあります。これは、生徒が学業に専念しながら安心して就職活動に取り組めるように、また、特定の企業による青田買いなどを防ぎ、公正な採用機会を確保するための仕組みです。

大卒採用では、学生は就職情報サイトやSNSを駆使して自ら情報を集め、興味のある企業に複数応募するのが一般的です。企業側も、大規模な合同説明会やインターンシップを通じて、広く母集団を形成しようとします。

一方、高卒採用では、企業はまずハローワークに求人を申し込み、その求人票が学校の進路指導部に届けられます。生徒は、進路指導の先生からのアドバイスを受けながら、膨大な求人票の中から応募先を検討します。特に「一人一社制」というルールが適用される期間は、一人の生徒が一社にしか応募できないため、企業にとって一回一回の選考が非常に重要になります。

また、アピールすべき対象も異なります。大卒採用では学生本人へのアピールが中心ですが、高卒採用では生徒本人だけでなく、日頃から生徒の相談に乗っている進路指導の先生や、最終的な意思決定に大きな影響力を持つ保護者からの信頼を得ることが、採用成功の鍵を握ります。

このように、高卒採用は単なる採用活動ではなく、学校や地域社会との連携が求められる、より丁寧で計画的なアプローチが必要な活動であるといえます。

高卒採用の現状と注目される理由

近年、大卒採用市場の競争が激化する一方で、高卒採用市場にも大きな変化が見られ、多くの企業から熱い視線が注がれています。その背景には、社会構造の変化と、高卒人材が持つ独自の価値が再認識されていることがあります。

【高卒採用の現状:高い有効求人倍率】

高卒採用市場の活況を示す指標として、有効求人倍率があります。厚生労働省の発表によると、令和6年3月新規高等学校卒業者の令和5年11月末時点での求人倍率は3.52倍となっており、前年同期を0.27ポイント上回る高い水準で推移しています。(参照:厚生労働省「令和6年3月新規高等学校卒業者の求人・求職状況(令和5年11月末現在)について」)

この数値は、一人の高校生に対して3社以上の企業から求人があることを意味しており、企業側にとっては、優秀な人材の獲得競争が激化していることを示しています。特に、バブル期並みとも言われるこの高い求人倍率は、企業が高卒人材の確保に強い意欲を持っていることの表れです。

【高卒採用が注目される4つの理由】

なぜ、これほどまでに高卒採用が注目されているのでしょうか。その理由は、大きく分けて4つ考えられます。

- 若手人材の安定的な確保

少子化の影響で、日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっています。大卒採用市場では、大手企業や有名企業に人気が集中し、多くの中小企業は人材確保に苦戦しているのが実情です。その点、高卒採用は、地元での就職を希望する「地元志向」の生徒が多いため、地域に根差した企業にとっては、将来を担う若手人材を安定的に確保できる貴重な機会となります。大卒採用とは異なる市場で、優秀な人材に出会える可能性が広がります。 - 多様な人材確保と組織の活性化

企業が持続的に成長するためには、組織の多様性が不可欠です。学歴や経歴が均一な組織は、同質的な発想に陥りがちです。そこに、社会人経験のない高卒の若者が加わることで、組織に新しい価値観や視点がもたらされます。彼らの素直さや、物事を吸収しようとする意欲的な姿勢は、既存の社員にも良い刺激を与え、組織全体の活性化につながることが期待されます。 - 技術・技能の継承

特に製造業、建設業、運輸業といった、現場のスキルが重要となる業界では、ベテラン社員の高齢化に伴う技術・技能の継承が喫緊の課題となっています。高卒人材は18歳という若さでキャリアをスタートするため、時間をかけてじっくりと専門的な技術を教え込み、次世代の担い手として育成していくのに最適な存在です。ゼロから育てることで、企業独自のノウハウや「匠の技」を確実に受け継いでもらうことができます。 - 地域経済への貢献と企業の社会的責任(CSR)

地元の企業が地元の高校生を積極的に採用することは、地域内での若者の雇用を創出し、人口流出を防ぎ、地域経済を活性化させるという大きな社会的意義を持ちます。このような活動は、企業の社会的責任(CSR)の一環として高く評価され、地域社会からの信頼獲得や企業イメージの向上にも繋がります。「地元を大切にする企業」という評判は、採用活動だけでなく、事業活動全般においてもプラスに働くでしょう。

これらの理由から、高卒採用は単なる人手不足の解消策ではなく、企業の持続的成長と社会貢献を両立させるための重要な経営戦略として、その価値を増しているのです。

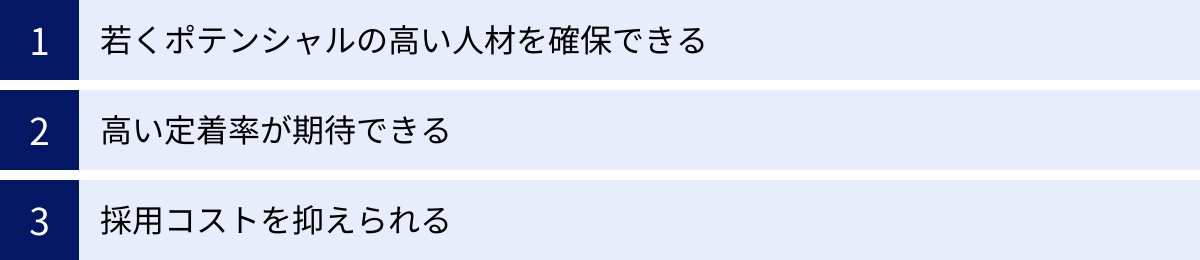

高卒採用の主なメリット3つ

高卒採用への注目度が高まっている背景には、企業が享受できる具体的なメリットが存在します。独自のルールやスケジュールへの対応は必要ですが、それを乗り越えた先には、大卒採用では得難い大きなリターンが期待できます。ここでは、高卒採用がもたらす代表的な3つのメリットについて、深く掘り下げていきます。

① 若くポテンシャルの高い人材を確保できる

高卒採用の最大の魅力は、無限の可能性を秘めた18歳の若手人材を確保できる点にあります。彼らは社会人経験がないため、特定の業務スタイルや企業文化に染まっていません。この「未完成」な状態こそが、企業にとって大きな価値を持つのです。

【高い吸収力と素直さ】

高卒者は、社会人としての知識やスキルが白紙の状態です。そのため、新しい知識や技術、企業の理念や文化を、まるでスポンジが水を吸うように素直に吸収していきます。先輩や上司からの指導を真摯に受け止め、実直に業務に取り組む傾向が強く、これは企業独自の文化や価値観をスムーズに浸透させる上で大きなアドバンテージとなります。特定のやり方に固執することなく、柔軟な思考で新しい挑戦に向き合えるため、変化の激しい現代のビジネス環境において非常に貴重な存在です。

【将来のコア人材としての育成】

彼らは、企業の未来を担う「コア人材」の候補生です。18歳からキャリアをスタートするため、企業は長期的な視点に立った育成計画を立てることが可能です。

例えば、以下のようなキャリアパスを描くことができます。

- 初期段階(1~3年目): ビジネスマナーや基礎的な業務スキルを習得させながら、OJTを通じて現場の仕事を覚える。

- 中期段階(4~10年目): 専門性を深めるための資格取得を支援したり、後輩指導を任せたりすることで、チームの中核として成長を促す。

- 長期段階(11年目以降): チームリーダーや管理職、あるいは特定の分野のスペシャリストとして、組織を牽引する存在へと育成する。

このように、時間をかけて丁寧に育成することで、企業の理念を深く理解し、高いロイヤリティを持った人材が育ちます。彼らが将来、管理職やベテラン技術者として活躍するようになれば、それは企業にとって何物にも代えがたい財産となるでしょう。

【具体例:架空のIT企業B社の場合】

IT業界で人手不足に悩んでいたB社は、未経験者でも育成可能という前提で高卒採用に踏み切りました。入社後の3ヶ月間は、専門の研修担当者がプログラミングの基礎からビジネスマナーまでを徹底的に指導。その後、各開発チームに配属し、先輩社員がメンターとして付く「ブラザー・シスター制度」を導入しました。最初は議事録作成やテスト業務から始め、徐々に簡単なコーディングを任せていきました。5年後、最初に入社した高卒社員の一人は、自社の主力製品の開発リーダーを任されるまでに成長。彼の成功体験は社内の他の若手社員の目標となり、組織全体に「高卒でも活躍できる」というポジティブな文化を根付かせました。これは、ポテンシャルを信じ、育成に投資することの重要性を示す好例です。

② 高い定着率が期待できる

採用活動において、採用人数と同じくらい重要な指標が「定着率」です。早期離職は、採用や育成にかかったコストを無に帰すだけでなく、現場の士気低下や新たな採用活動の発生など、企業に多くの負担を強います。その点、高卒採用は一般的に大卒採用よりも定着率が高い傾向にあり、これは企業にとって非常に大きなメリットです。

厚生労働省が発表している「新規学卒就職者の離職状況」を見ると、就職後3年以内の離職率は、大学卒業者が32.3%(令和2年3月卒業者)であるのに対し、高等学校卒業者は37.0%(同)となっています。一見すると高卒者の方が高いように見えますが、これは産業全体の平均値です。産業別に見ると、例えば製造業では大卒が20.2%に対し高卒は21.6%、医療・福祉では大卒が40.0%に対し高卒は46.8%と、産業によっては差が縮まったり逆転したりするケースもあります。(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」)

重要なのは、高卒採用が持つ「定着しやすい構造」を理解することです。高い定着率が期待できる背景には、主に3つの理由があります。

- 地元志向と安定した生活基盤

高卒で就職を希望する生徒の多くは、生まれ育った地元での就職を強く望んでいます。実家から通える、あるいは慣れ親しんだ地域で生活できることは、精神的な安定に繋がります。友人や家族が近くにいることで、仕事で悩んだ時にも相談しやすく、プライベートの基盤がしっかりしているため、安易な離職に繋がりにくいのです。企業にとっても、生活基盤が安定している社員は、長期的に活躍してくれる可能性が高い貴重な存在です。 - 学校との連携によるミスマッチの低減

高卒採用は、学校の進路指導担当者が介在することが大きな特徴です。先生方は、日頃から生徒一人ひとりの性格や適性、希望を把握しています。同時に、企業から提供される情報や学校訪問を通じて、企業の事業内容や社風、求める人物像を深く理解しようと努めます。その上で、「この生徒には、この企業が合っているのではないか」という、精度の高いマッチングを行ってくれます。この「第三者による客観的なフィルタリング」機能により、生徒の思い込みやイメージ先行によるミスマッチが起こりにくく、入社後のギャップが少ないため、定着に繋がりやすいのです。 - 強い帰属意識とエンゲージメント

社会人経験のない高卒者にとって、最初に入社した会社は「社会人としての自分を育ててくれた場所」という特別な存在になり得ます。手厚い研修を受け、先輩や上司から丁寧に仕事を教わった経験は、「会社に恩返しをしたい」「この会社で頑張ろう」という強い帰属意識(エンゲージメント)を育みます。特に、育成に力を入れている企業ほど、社員からの信頼は厚くなり、エンゲージゲージメントは高まります。このエンゲージメントの高さが、困難な仕事に直面した際の踏ん張りや、会社への貢献意欲となり、結果として長期的な定着を実現します。

ただし、これらのメリットは自動的に得られるものではありません。企業側が、入社後の丁寧なフォローや働きやすい環境づくり、そして公正な評価制度を整える努力を怠らないことが、高い定着率を実現するための絶対条件であることは忘れてはなりません。

③ 採用コストを抑えられる

企業の採用活動には、多額のコストがかかります。特に大卒採用では、求人サイトへの掲載料、大規模な合同説明会への出展料、人材紹介会社への成功報酬など、一人採用するために100万円以上のコストがかかることも珍しくありません。これに対し、高卒採用は、採用プロセスを工夫することで、全体のコストを大幅に抑えることが可能です。

高卒採用と大卒採用のコスト構造を比較してみましょう。

| 項目 | 高卒採用 | 大卒採用 |

|---|---|---|

| 求人広告費 | 原則無料(ハローワークへの求人掲載) | 数十万円~数百万円(大手求人サイト) |

| 人材紹介手数料 | 原則不要(学校・ハローワーク経由のため) | 年収の30~35%程度(一人あたり100万円前後) |

| 合同説明会出展費 | 比較的小規模・安価なものが中心 | 数十万円~百万円以上(大規模イベント) |

| 主な活動コスト | 学校訪問の交通費、会社案内パンフレット制作費、採用担当者の人件費 | 上記に加え、インターンシップ運営費、広範囲な広報活動費など |

高卒採用のコスト面での最大のメリットは、公的機関であるハローワークを無料で活用できる点です。ハローワークに求人を申し込めば、費用をかけずに地域の高校へ自社の求人情報を届けることができます。これにより、大卒採用で大きな割合を占める「求人広告費」をゼロにすることも可能です。

もちろん、高卒採用にもコストはかかります。会社案内や採用サイトの制作費、学校訪問にかかる交通費や人件費、職場見学会や内定者フォローイベントの運営費などです。しかし、これらの多くは企業の工夫次第でコントロールが可能です。例えば、最初は豪華なパンフレットではなく、自社で作成した分かりやすい資料から始める、学校訪問も近隣の高校に絞って効率的に行う、といった工夫が考えられます。

ただし、「コストが低い=楽な採用」と考えるのは大きな間違いです。高卒採用で成功している企業は、金銭的なコストの代わりに、「時間」と「手間」というコストをかけています。具体的には、

- 進路指導の先生と信頼関係を築くための、地道で継続的なコミュニケーション

- 高校生に仕事の魅力が伝わるような、分かりやすい求人票や資料を作成する工夫

- 入社後のミスマッチを防ぐための、丁寧な職場見学会の企画・運営

といった活動です。これらの「手間」を惜しまず、誠実な採用活動を行うことが、結果として優秀な人材の獲得と低コストでの採用実現に繋がります。高卒採用におけるコスト削減は、ルールを遵守し、丁寧な関係構築を行った上での副次的なメリットと捉えるのが正しい理解です。安易なコストカットを目指すのではなく、かけるべきところに時間と手間を投資する姿勢が、最終的な成功を左右します。

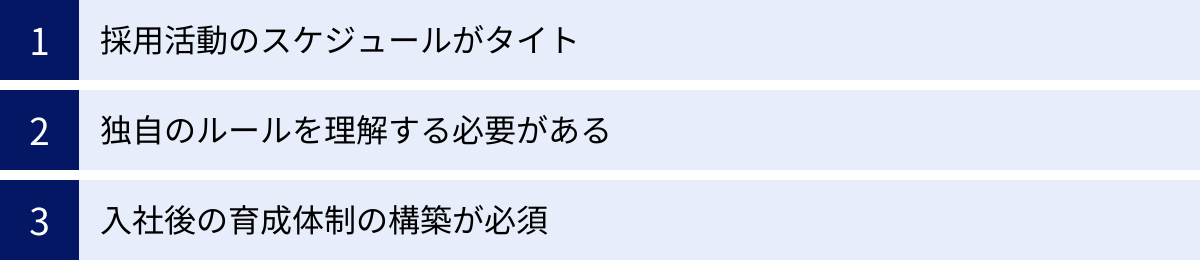

高卒採用の主なデメリット・注意点3つ

高卒採用には多くのメリットがある一方で、その独自の性質から生じるデメリットや、企業が特に注意すべき点も存在します。これらの課題を事前に理解し、対策を講じておくことが、採用活動をスムーズに進め、失敗を避けるために不可欠です。ここでは、企業が高卒採用に取り組む上で直面しやすい3つの代表的なデメリット・注意点を解説します。

① 採用活動のスケジュールがタイト

高卒採用のプロセスは、行政によって全国統一の厳格なスケジュールが定められています。これは生徒の学業への影響を最小限に抑えるための配慮ですが、企業にとっては特定の期間に採用活動が集中するため、非常にタイトなスケジュール管理が求められます。

【高卒採用の主な年間スケジュール(目安)】

- 6月1日~: ハローワークでの求人申込受付開始

- 7月1日~: 求人情報公開、学校への求人票提出、学校訪問開始

- 9月5日~: 学校からの応募書類受付開始、職場見学の本格化

- 9月16日~: 選考(面接・試験)開始

- 10月上旬~: 採否結果の連絡、内定出し、内定者フォロー開始

このスケジュールを見ると分かる通り、特に7月から9月にかけて、企業は「学校訪問」「職場見学の対応」「選考準備」といった重要な活動を並行して進める必要があります。採用担当者が他の業務と兼務している場合、この期間は業務負荷が著しく高まり、対応が後手に回ってしまうリスクがあります。

例えば、

- 準備不足で7月の求人情報公開に間に合わず、生徒が企業を検討する初期段階で機会を損失してしまう。

- 職場見学の申し込みが殺到し、日程調整や当日のアテンドが間に合わず、生徒に悪い印象を与えてしまう。

- 9月16日の選考開始日に向けて、面接官の選定や評価基準のすり合わせが十分にできず、質の高い選考が実施できない。

といった事態に陥りがちです。

【対策】

このタイトなスケジュールを乗り切るためには、計画性と社内連携が鍵となります。

- 早期の採用計画策定: 6月の求人申込開始に慌てないよう、4月~5月の段階で採用計画(採用人数、求める人物像、配属先、育成プランなど)を策定し、社内での合意形成を図っておくことが極めて重要です。

- タスクの洗い出しと可視化: 年間スケジュールを基に、月ごと、週ごとのタスクリストを作成し、担当者と期限を明確にします。これにより、進捗状況が一目で分かり、対応漏れを防ぐことができます。

- 社内の協力体制構築: 高卒採用は採用担当者だけの仕事ではありません。職場見学での現場案内や、若手社員との座談会での対応、面接官としての協力など、現場部門を巻き込んだ全社的な協力体制を事前に築いておくことが不可欠です。関係部署には早めにスケジュールを共有し、協力を依頼しておきましょう。

高卒採用の成否は、準備段階で8割決まると言っても過言ではありません。スケジュールがタイトであることを前提に、前倒しで準備を進める姿勢が求められます。

② 独自のルールを理解する必要がある

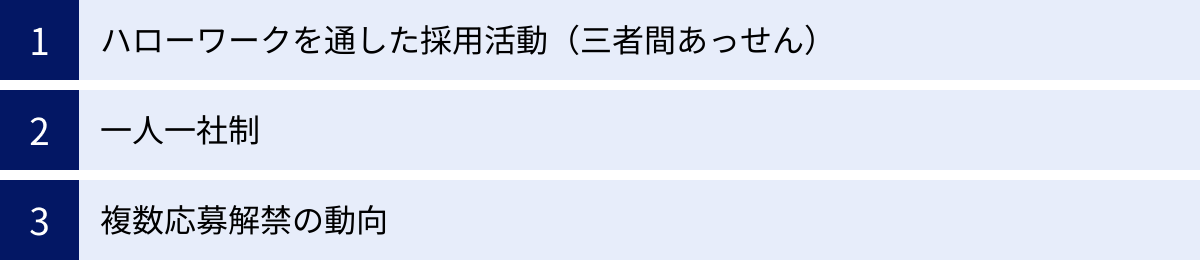

高卒採用には、大卒採用にはない独自のルールが数多く存在します。これらのルールは、主に未成年である高校生を保護し、公正な採用選考を確保する目的で定められています。ルールを知らずに抵触してしまうと、学校やハローワークからの信頼を失い、次年度以降の採用活動に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

特に重要なルールとして、後述する「ハローワークを通した採用活動(三者間あっせん)」や「一人一社制」が挙げられます。これらのルールを正しく理解せずに、大卒採用と同じ感覚で活動してしまうと、意図せずルール違反を犯してしまう危険性があります。

【企業が陥りがちなルールの誤解とNG行動】

- 直接的なリクルーティング: 学校の許可なく生徒に直接連絡を取ったり、SNSでダイレクトメッセージを送ってリクルーティングを行ったりする行為。これは「三者間あっせん」の原則に反します。

- 選考時期のフライング: 9月16日の選考開始日より前に、職場見学の場で事実上の選考を行ったり、内定を匂わせるような発言をしたりする行為。

- 不適切な質問: 「一人一社制」の期間中に、「他に受けている会社はありますか?」と質問したり、応募を強要したりする行為。これは生徒に過度なプレッシャーを与える不適切な質問と見なされます。

- 求人票と異なる条件の提示: 求人票に記載した給与や休日、業務内容と、実際の労働条件が異なる場合。これは信頼を根本から揺るがす重大な問題です。

これらのルールが存在する背景には、「生徒の学業を最優先する」「生徒に十分な企業研究と職業理解の時間を与える」「特定の企業による囲い込みを防ぎ、中小企業にも公平な機会を提供する」といった行政・学校側の考え方があります。企業の論理だけでなく、この背景を理解することが、ルール遵守の第一歩です。

【対策】

独自のルールを正しく理解し、遵守するためには、以下の対策が有効です。

- 公的な手引きの熟読: 厚生労働省や各都道府県の労働局が、毎年「新規高等学校卒業者の採用選考について」といった手引きや要領を発行しています。まずはこの公式ドキュメントを隅々まで読み込むことが基本です。

- ハローワークへの相談: 不明な点や判断に迷うことがあれば、自己判断せずに管轄のハローワークに都度相談・確認する習慣をつけましょう。ハローワークは企業にとって最も身近なパートナーです。

- 社内での情報共有と教育: 採用担当者だけでなく、面接官や職場見学の対応者など、採用に関わる全ての社員がルールを正しく理解している状態を作る必要があります。社内勉強会などを実施し、NG行動の事例などを共有することが効果的です。

ルールは制約であると同時に、公正な採用活動を行うためのガイドラインでもあります。ルールを正しく理解し、誠実に対応する姿勢こそが、学校や生徒からの信頼を獲得する上で最も重要です。

③ 入社後の育成体制の構築が必須

高卒人材は、若さやポテンシャルという大きな魅力を持つ一方で、社会人経験がないため、即戦力としての活躍を期待することはできません。高卒採用は「育成」を前提とした採用活動であり、入社後の教育・研修体制をいかに構築するかが、採用の成否、ひいては入社後の定着と活躍を大きく左右します。

育成体制が不十分なまま高卒者を受け入れてしまうと、

- 何をすれば良いか分からず、放置されていると感じてしまい、早期離職に繋がる。

- 基本的なビジネスマナーが身につかず、社内外でトラブルを起こしてしまう。

- 成長を実感できず、仕事へのモチベーションが低下してしまう。

といった問題が発生します。これは、本人にとっても企業にとっても不幸な結果です。さらに、「あの会社は若手を育ててくれない」という評判が立てば、学校からの信頼を失い、翌年からの採用が困難になるという悪循環に陥ります。

【構築すべき育成体制の具体例】

効果的な育成体制には、Off-JT(職場外研修)とOJT(職場内訓練)の両面からのアプローチが必要です。

- 導入研修(Off-JT):

- ビジネスマナー研修: 挨拶、言葉遣い、名刺交換、電話応対など、社会人としての基礎を学びます。

- コンプライアンス研修: 個人情報保護やSNSの適切な利用方法など、企業人として守るべきルールを学びます。

- 企業理解研修: 会社の歴史、経営理念、事業内容、組織構造などを学び、自社への理解を深めます。

- PCスキル研修: Word、Excel、PowerPointなどの基本的な操作方法を学びます。

- 現場での育成(OJT):

- メンター制度/ブラザー・シスター制度: 年齢の近い先輩社員を「指導役」として一人ひとりに付け、業務の指導だけでなく、仕事上の悩みや不安を気軽に相談できる環境を作ります。この制度は、新入社員の精神的な孤立を防ぐ上で非常に効果的です。

- OJT計画の策定: 「1ヶ月後には〇〇ができるようになる」「3ヶ月後には△△を一人で担当する」といった具体的な目標と育成計画を立て、指導者と本人が共有します。

- 定期的な1on1ミーティング: 上司やメンターが、週に1回、あるいは月に1回など定期的に面談の時間を設け、進捗の確認、フィードバック、キャリア相談などを行います。

高卒採用における「育成」はコストではなく、未来への投資です。育成体制の構築には時間と労力がかかりますが、この初期投資を惜しまないことが、ポテンシャルを秘めた原石を、企業の未来を支える輝くダイヤモンドへと磨き上げるための唯一の道なのです。

押さえておくべき高卒採用の3つの基本ルール

高卒採用を成功させるためには、その根幹をなす3つの基本ルールを深く理解し、遵守することが絶対条件となります。これらのルールは、生徒の保護と公正な採用機会の確保を目的としており、企業の採用活動の基盤となります。ここでは、それぞれのルールについて、その仕組みと企業が守るべきことを具体的に解説します。

① ハローワークを通した採用活動(三者間あっせん)

高卒採用の最も基本的な枠組みが、「企業」「学校」「ハローワーク」の三者が連携して進める「三者間あっせん」です。企業が直接学校や生徒にアプローチするのではなく、必ず公的機関であるハローワークを介して行われるのが原則です。

【三者の役割分担】

- ハローワーク(公共職業安定所)

- 求人の受理と管理: 企業から提出される「高卒求人」を受理し、内容が法令や青少年の雇用機会確保に関する指針に適合しているかを確認します。

- 企業への指導・助言: 採用スケジュールやルールについて企業に指導し、適切な採用活動が行われるようサポートします。

- 学校への情報提供: 受理した求人情報を一覧にし、管轄内の高校へ提供します。

- 学校(主に進路指導部)

- 生徒への進路指導: 生徒一人ひとりの適性や希望を把握し、キャリアに関する指導や相談を行います。

- 企業情報の提供と推薦: ハローワークから提供された求人情報や、企業から直接届いた会社案内を基に、生徒へ企業を紹介し、応募を希望する生徒に対して「推薦」を行います。

- 応募書類の取りまとめ: 生徒が作成した応募書類(履歴書など)を取りまとめ、企業へ送付します。ハローワークへの「職業紹介状」の発行依頼も行います。

- 企業

- ハローワークへの求人申込: 定められた期間内に、ハローワークへ「求人申込書(高卒)」を提出します。

- 学校への情報提供(学校訪問): 求人票だけでは伝わらない自社の魅力を伝えるため、学校の進路指導部を訪問し、情報提供や関係構築を行います。

- 選考の実施と結果報告: 定められたルールに則って選考を行い、採否の結果を、必ず学校とハローワークの両方に文書で報告します。

この三者間あっせんの仕組みは、採用プロセスに公的なチェック機能を持たせることで、生徒が不利益な労働条件で雇用されたり、採用活動が混乱したりするのを防ぐための重要なセーフティネットです。企業はこの枠組みを尊重し、ハローワークや学校との緊密な連携を心がける必要があります。「ハローワークを通すのは面倒だ」と考えるのではなく、公正な採用活動を行うためのパートナーとして捉える姿勢が重要です。

② 一人一社制

「一人一社制」は、高卒採用を特徴づける最も有名なルールの一つです。これは、一定の期間、生徒は一社にしか応募・選考を受けることができないという決まりです。このルールは、生徒が学業と就職活動を両立させ、じっくりと企業研究に取り組めるようにすることを主な目的としています。

【一人一社制の目的と企業側のメリット・注意点】

- 目的

- 学業への専念: 複数の企業への応募や選考に追われることなく、生徒が落ち着いて学業に取り組めるようにする。

- 安易な就職活動の防止: 複数の内定を得てから安易に辞退するといった事態を防ぎ、ミスマッチを減らす。

- 中小企業への機会均等: 大手企業に人気が集中するのを緩和し、知名度では劣る中小企業にも優秀な生徒からの応募機会を確保する。

- 企業側のメリット

- 高い志望度: 応募してくる生徒は、数ある求人の中から熟考の末に自社を選んでくれています。そのため、自社への入社意欲(志望度)が非常に高いと考えられます。

- 内定辞退リスクの低減: 選考期間中は他社と競合することがないため、内定を出した場合、承諾してもらえる可能性が非常に高いです。(ただし、後述の複数応募解禁後はこの限りではありません)

- 企業側の注意点

- 重い選考責任: 企業が不採用の判断を下した場合、その生徒は再び一から企業を探し直さなければならず、時間的なロスが生じます。そのため、企業には一人ひとりの生徒と真摯に向き合い、公正かつ慎重に選考を行う重い責任が伴います。

- 不適切な質問の禁止: 面接などで「本当にうちが第一志望ですか?」「他に応募しようと思っていた会社はありますか?」といった、生徒の応募意思を詮索するような質問は、ルールへの無理解を示すものとして不適切です。

なお、「一人一社制」の具体的な運用方法(例:いつから複数応募が可能になるかなど)は、都道府県によって異なります。秋田県や和歌山県など、一部では早期から複数応募を可能にするなど、見直しの動きも進んでいます。そのため、自社が採用活動を行う地域の最新のルールを、必ず都道府県の労働局やハローワークのウェブサイトで確認することが不可欠です。

③ 複数応募解禁の動向

「一人一社制」は長らく高卒採用の基本とされてきましたが、近年、生徒の職業選択の自由をより尊重する観点から、このルールを見直す動きが全国的に広がっています。その結果、多くの都道府県で、一定期間が経過した後に複数社への応募を解禁する運用が採用されています。

【複数応募解禁のタイミングと企業への影響】

解禁のタイミングは地域によって異なりますが、一般的には10月1日以降とされることが多いです。この日を境に、まだ内定を得ていない生徒や、一度不採用になった生徒は、複数の企業に同時に応募できるようになります。

この変化は、企業にとってメリットとデメリットの両側面を持ちます。

- メリット(企業側)

- 二次募集のチャンス: 9月の一次募集で採用予定数に達しなかった企業にとって、複数応募解禁後は、再度応募者を募る絶好の機会となります。一次募集では応募がなかった優秀な生徒と出会える可能性もあります。

- デメリット(企業側)

- 内定辞退のリスク増大: 生徒が複数の企業を同時に選考されるようになるため、他社と比較検討された結果、内定を辞退されるリスクが高まります。

- 競争の激化: 複数の企業が一人の生徒を奪い合う構図になり、採用競争が激化します。自社の魅力をより強くアピールし、スピーディーな選考を行う必要が出てきます。

【企業が取るべき対策】

この複数応募解禁の動きに対応するため、企業は採用戦略の見直しを迫られます。

- 一次募集での採用完了を目指す: 最も確実なのは、複数応募が解禁される前に、質の高い選考と迅速な内定出しを行い、採用活動を完了させることです。そのためには、9月16日の選考開始から解禁日までの短期間で、応募者との強固な信頼関係を築くことが重要です。

- 内定者フォローの徹底: 内定を出した後も、決して安心はできません。複数応募解禁後も自社を選んでもらうために、手厚い内定者フォローが不可欠です。内定式や懇親会の開催、定期的な連絡、先輩社員との交流機会の創出などを通じて、「この会社に入りたい」という気持ちを維持・向上させる努力が求められます。

高卒採用のルールは、決して固定的なものではありません。社会情勢や生徒の意識の変化に合わせて、今後も見直しが進む可能性があります。企業は常に最新の情報をキャッチアップし、変化に柔軟に対応できる体制を整えておくことが、継続的に採用を成功させるための鍵となります。

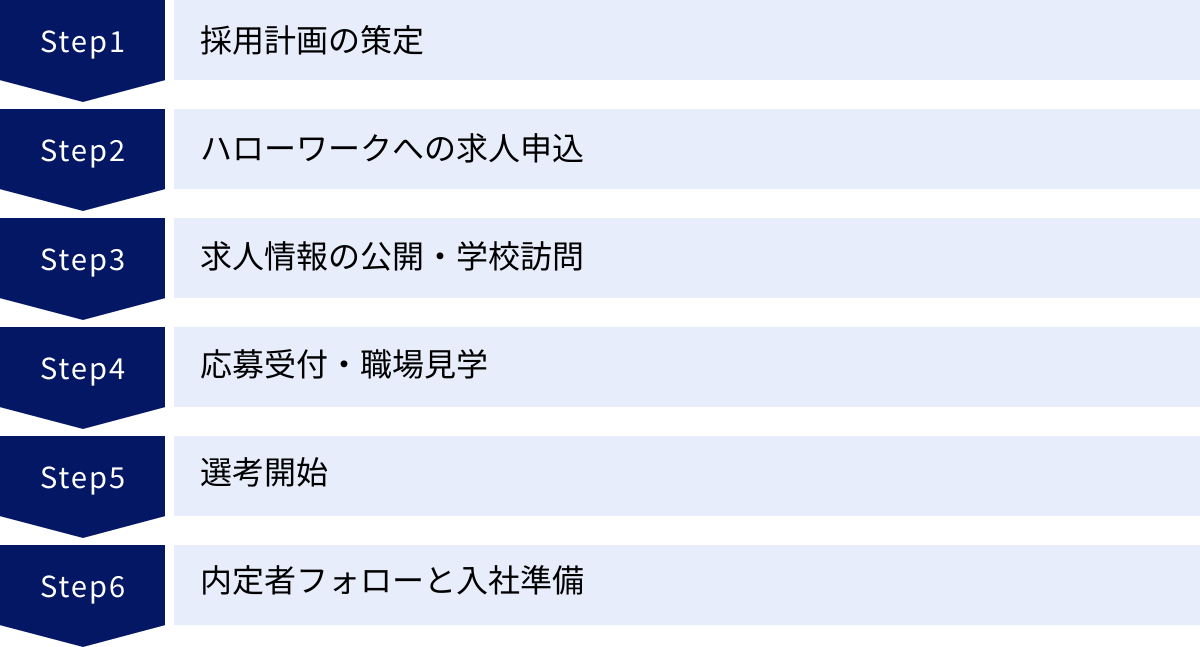

高卒採用の進め方|6つのステップと年間スケジュール

高卒採用を成功させるためには、定められたスケジュールに沿って、各ステップで何をすべきかを正確に把握し、計画的に行動することが不可欠です。ここでは、採用計画の策定から入社準備までの一連の流れを6つのステップに分け、それぞれの時期にやるべきことと重要なポイントを具体的に解説します。

① STEP1:採用計画の策定(〜5月)

すべての活動の起点となるのが、この採用計画です。ここでの準備が不十分だと、後のすべてのステップに悪影響を及ぼします。6月の求人申込開始から逆算し、春のうちにじっくりと時間をかけて計画を練り上げることが成功の第一歩です。

- やるべきこと:

- 採用目的の明確化: なぜ高卒採用を行うのか(技術継承、組織活性化、人手不足解消など)を経営層も交えて明確にします。目的がはっきりすることで、採用活動全体の軸が定まります。

- 採用人数の決定: 各部門のニーズをヒアリングし、事業計画に基づいて必要な採用人数を決定します。受け入れ部署の育成キャパシティも考慮することが重要です。

- 求める人物像(ペルソナ)の設定: 「どんな高校生に来てほしいか」を具体的に定義します。単に「明るく元気な人」ではなく、「モノづくりに興味があり、チームで協力して地道な作業に取り組める人」のように、スキル、資質、価値観のレベルまで掘り下げて設定します。

- 配属先と育成計画の策定: 採用した人材をどの部署に配属し、入社後どのように育てていくのか、具体的な育成プログラム(研修内容、メンター制度の有無など)とキャリアパスを検討します。

- 採用予算の確保: 求人広告費(有料サイトを利用する場合)、パンフレット制作費、活動経費など、必要な予算を見積もり、確保します。

- ポイント:

この段階で最も重要なのは、配属予定の現場部門を巻き込むことです。採用担当者だけで計画を進めると、現場の求める人材とのズレが生じたり、受け入れ体制が整っていなかったりする問題が発生します。現場の責任者や若手社員にヒアリングを行い、リアルな声に耳を傾けましょう。

② STEP2:ハローワークへの求人申込(6月〜)

6月1日になると、全国のハローワークで高卒求人の受付が一斉に開始されます。このタイミングを逃さず、速やかに求人を申し込むことが重要です。

- やるべきこと:

- 事業所登録: まだハローワークに登録していない場合は、まず事業所登録を済ませる必要があります。

- 求人申込書の提出: ハローワークが指定する「求人申込書(高卒)」に必要事項を記入し、提出します。オンラインでの申込みも可能です。

- 求人票の作成: 高卒採用の成否を分ける最も重要な書類が「求人票」です。給与、休日、勤務時間といった基本情報はもちろん、仕事内容、会社の魅力、福利厚生、研修制度などを、高校生やその保護者、進路指導の先生が見て分かりやすく、魅力的に感じられるように記述します。

- 青少年雇用情報の登録: 若者雇用促進法に基づき、新卒者の採用・定着状況、研修の有無、平均勤続年数といった職場情報を登録・開示することが求められます。誠実な情報開示は、企業の信頼性を高めます。

- ポイント:

求人票の「仕事の内容」欄は、専門用語を避け、具体的な作業内容や一日の流れがイメージできるように記述しましょう。「製造業務」ではなく、「最新の機械を操作して、スマートフォンのカメラに使われる小さな部品を作る仕事です。最初は先輩と一緒に、部品に傷がないかチェックする簡単な作業から始めます」といった具合です。

③ STEP3:求人情報の公開・学校訪問(7月〜)

7月1日になると、ハローワークから各高校へ求人情報が公開されます。ここから、本格的な採用広報活動がスタートします。特に重要なのが、ターゲットとする高校への「学校訪問」です。

- やるべきこと:

- 求人票の高校への送付: ハローワーク経由だけでなく、特に応募してほしい高校には、自社から直接、求人票と会社案内を送付するとより効果的です。

- 学校訪問のアポイント取得: 進路指導の先生は非常に多忙です。必ず事前に電話でアポイントを取り、訪問の目的を簡潔に伝えましょう。

- 学校訪問の実施: 進路指導の先生に直接会い、求人票だけでは伝わらない自社の魅力(社風、働く社員の様子、仕事のやりがいなど)を熱意を持って伝えます。同時に、学校がどのような人材を育成しているのか、生徒の傾向などをヒアリングし、相互理解を深めます。

- ポイント:

学校訪問は、一方的な売り込みの場ではありません。先生方との信頼関係を築くことが最大の目的です。自社の話をするだけでなく、先生方の話に真摯に耳を傾け、「この会社なら安心して生徒を任せられる」と思ってもらうことが重要です。入社した先輩社員の活躍ぶりなどを具体的に報告すると、先生方も生徒に勧めやすくなります。

④ STEP4:応募受付・職場見学(9月5日〜)

9月5日(※日付は年度により変動あり)を過ぎると、いよいよ学校を通じて生徒からの応募書類の受付が始まります。同時に、応募を検討している生徒や、すでに応募を決めた生徒からの職場見学の依頼が本格化します。

- やるべきこと:

- 応募書類の受付: 学校から送られてくる応募書類(履歴書、調査書など)を丁寧に受け取り、管理します。

- 職場見学の実施: 職場見学は、生徒が入社後の働き方を具体的にイメージし、ミスマッチを防ぐための最も重要な機会です。社内を案内するだけでなく、若手社員との座談会を設けたり、簡単な作業体験をしてもらったりと、双方向のコミュニケーションが取れるプログラムを企画します。

- ポイント:

職場見学は「選考の場」ではありません。生徒の不安を和らげ、リラックスして質問できる雰囲気を作ることが大切です。良い面だけでなく、「仕事の厳しい部分」や「大変なこと」も正直に伝えることで、かえって生徒からの信頼を得ることができます。リアルな情報提供が、入社後のギャップを最小限に抑えます。

⑤ STEP5:選考開始(9月16日〜)

9月16日(※日付は年度により変動あり)から、面接や筆記試験などの選考活動が全国一斉にスタートします。短期間で応募者の合否を判断する必要があるため、事前の準備が鍵となります。

- やるべきこと:

- 選考方法の確定: 面接(個人・集団)、筆記試験(一般常識、作文など)、適性検査などを組み合わせ、自社に合った選考方法を決定します。

- 面接官のトレーニング: 面接官によって評価がブレないよう、事前に評価基準をすり合わせ、質問項目を準備します。特に、高圧的な態度や不適切な質問をしないよう、面接官への教育を徹底します。

- 選考の実施: 生徒の緊張をほぐすような雰囲気づくりを心がけ、志望動機や高校生活で頑張ったことなど、人柄やポテンシャルを見極める質問を中心に進めます。

- 採否の決定と連絡: 選考後は速やかに合否を決定し、必ず学校を通じて本人に連絡します。

- ポイント:

選考は、企業が生徒を選ぶ場であると同時に、生徒が企業を選ぶ場でもあります。面接官の態度は、そのまま企業のイメージとして生徒に記憶されます。誠実で丁寧な対応を心がけ、応募してくれたことへの感謝を伝える姿勢が重要です。

⑥ STEP6:内定者フォローと入社準備(10月〜)

内定を出したら、それで終わりではありません。入社までの約半年間、内定者の入社意欲を維持・向上させ、不安を解消するための「内定者フォロー」が極めて重要になります。特に、複数応募が解禁される10月以降は、内定辞退を防ぐための鍵となります。

- やるべきこと:

- 内定式の開催: 内定者同士の顔合わせや、経営層からの歓迎メッセージを伝える場を設けます。

- 定期的なコミュニケーション: 人事担当者からの手紙やメール、社内報の送付、SNSグループでの情報交換などを通じて、定期的に接点を持ち続けます。

- 懇親会や先輩社員との交流会: 入社前に先輩社員と話す機会を設けることで、仕事や会社生活への不安を解消し、入社後のイメージを膨らませてもらいます。

- 保護者への連絡: 内定承諾のお礼状を送るなど、保護者の方にも安心してもらえるような配慮を行うと、より効果的です。

- ポイント:

フォローは大切ですが、学業が本分である生徒の負担にならないよう配慮が必要です。学校とも連携し、適切な頻度と内容を検討しましょう。「あなたを心から歓迎している」というメッセージを伝え続けることが、4月の入社日に笑顔で会うための最も確実な方法です。

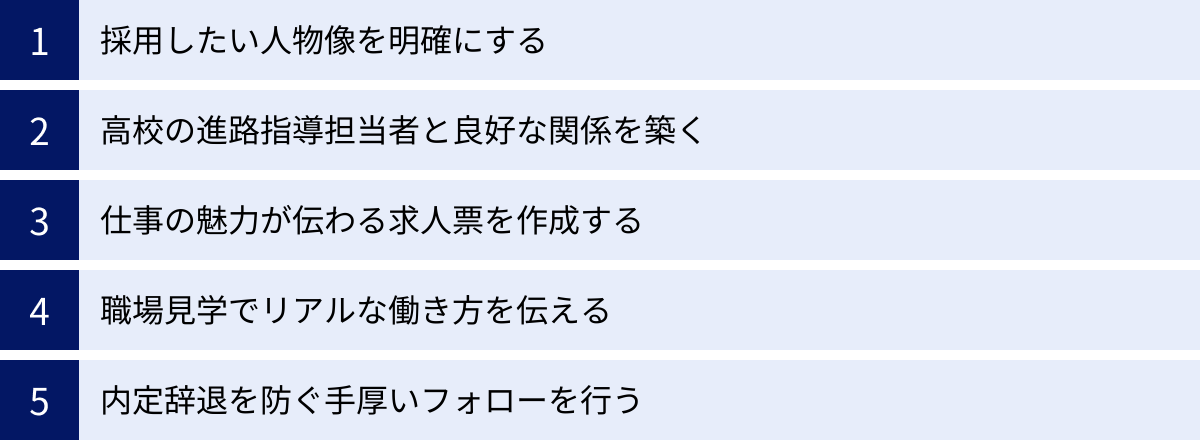

高卒採用を成功させるための5つのポイント

高卒採用のプロセスとルールを理解した上で、さらに採用活動の成果を高めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、数多くの企業の中から自社を選んでもらい、入社後も活躍してくれる人材を獲得するための、より実践的な5つの成功ポイントを解説します。

① 採用したい人物像を明確にする

採用活動の羅針盤となるのが、「どのような人材を採用したいか」という人物像(ペルソナ)の定義です。この軸が曖昧なままだと、求人票のメッセージがぼやけ、面接での評価基準もバラバラになり、結果としてミスマッチによる早期離職を招いてしまいます。明確な人物像は、採用活動のあらゆる場面での判断基準となります。

【人物像を明確にするための3つの軸】

- スキル・知識(Can): 業務を遂行する上で必要な、あるいは歓迎するスキルや知識は何か。

- (例)工業高校で機械製図を学んでいる、基本的なPC操作(Word, Excel)ができる、簿記の資格を持っている。

- 資質・性格(Will): どのような性格や価値観を持っている人が、自社の社風や仕事内容に合っているか。

- (例)コツコツと地道な作業を続けられる忍耐力、チームで協力する協調性、新しいことを学ぶ探究心、人と接することが好きなコミュニケーション能力。

- 企業文化への共感(Culture Fit): 自社の経営理念やビジョン、行動指針に共感し、同じ方向を向いて成長していけるか。

【具体的なアクション】

- 現場へのヒアリング: 実際に高卒社員を受け入れる部署の管理職や、活躍している若手社員に「どんな人と一緒に働きたいか」「活躍している社員の共通点は何か」をヒアリングします。これにより、机上の空論ではない、リアルな人物像が浮かび上がります。

- ペルソナシートの作成: 定義した人物像を「〇〇工業高校機械科3年、〇〇くん。趣味はプラモデル作り。真面目で探究心が強いが、人前で話すのは少し苦手。将来は自分の手で何か大きなものを作りたいと考えている」といったように、具体的な一人の人物として書き出してみます。

- 社内での共有: 作成したペルソナを、経営層から面接官、現場の受け入れ担当者まで、採用に関わる全員で共有します。これにより、評価基準が統一され、選考の精度が格段に向上します。誰が面接しても同じ基準で判断できる状態を目指しましょう。

② 高校の進路指導担当者と良好な関係を築く

高卒採用において、進路指導の先生は、生徒にとって最も信頼するキャリアアドバイザーであり、企業にとっては最強のパートナーです。先生から「あの会社は良い会社だよ」と一言推薦してもらえるかどうかで、応募の質と量は大きく変わります。一朝一夕にはいかない、地道で継続的な関係構築が不可欠です。

【関係構築のための具体的なアクション】

- 「御用聞き」ではない定期的な訪問: 7月の求人票提出時期だけ訪問するのではなく、年に数回、定期的に顔を出すことが重要です。新年度の挨拶、採用活動後のお礼、入社した卒業生の活躍報告など、目的を持って訪問しましょう。

- 先生の「手間」を減らす情報提供: 先生方は非常に多忙です。求人票だけでなく、写真や図を多く使った分かりやすい会社案内、若手社員のインタビュー記事、職場の様子が分かる短い動画など、先生が生徒に説明しやすい「武器」を提供しましょう。これにより、先生が自社を推薦してくれるハードルが下がります。

- 誠実で迅速な対応: 採用選考の結果は、合否に関わらず迅速に、かつ丁寧に報告します。入社後も、卒業生が元気にやっている様子を定期的に報告することで、「生徒を大切にしてくれる会社」という信頼が積み重なっていきます。

- ギブの精神: 企業見学の受け入れや、学校で行われるキャリア教育への協力(出前授業など)を積極的に行いましょう。採用活動という「テイク」だけでなく、学校教育に貢献する「ギブ」の姿勢が、長期的な信頼関係に繋がります。

高卒採用は「点」ではなく「線」の活動です。今年の結果が振るわなくても、誠実な対応を続けていれば、その姿勢は必ず先生方に伝わり、翌年以降の採用活動に繋がっていきます。

③ 仕事の魅力が伝わる求人票を作成する

生徒が最初に企業と出会うのが「求人票」です。膨大な数の求人票の中から、「この会社、面白そう」「もっと知りたい」と思ってもらえなければ、職場見学や応募といった次のステップには進めません。求人票は、単なる募集要項ではなく、未来の仲間への「ラブレター」だと考え、心を込めて作成しましょう。

【魅力的な求人票のポイント】

- 仕事内容を「翻訳」する:

- (悪い例)「NC旋盤オペレーター」

- (良い例)「『NC旋盤』というコンピューター制御の機械を使って、自動車のエンジンに使われる金属部品を精密に削り出す仕事です。最初は先輩が機械の使い方をマンツーマンで教えるので、未経験でも安心です。」

- 「誰が」「どう活躍しているか」を見せる:

- (悪い例)「若手が活躍できる職場です」

- (良い例)「入社3年目のAさん(21歳/〇〇工業高校卒)は、今では後輩の指導も任されるチームの中心メンバーです。『自分の作った部品が、街を走る車の一部になっていると思うとワクワクします』と語ってくれました。」

- 未来のキャリアを想像させる:

- (悪い例)「昇給あり」

- (良い例)「入社後は、まず国家資格である『機械保全技能士』の取得を目指します(費用は全額会社負担)。3年後にはチームリーダー、将来的には生産ライン全体を管理するマネージャーへの道も開かれています。」

- 高校生目線の「安心材料」を具体的に:

- 給与、休日、残業時間(月平均〇時間など)はもちろん、「社員食堂あり(日替わり定食350円)」「住宅手当(月2万円)」「制服貸与」など、生活に関わる具体的な情報を丁寧に記載することが、生徒や保護者の安心に繋がります。

④ 職場見学でリアルな働き方を伝える

求人票で興味を持った生徒が、次に行動するのが「職場見学」です。ここでは、入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップをなくすことが最大の目的です。会社の良い面ばかりを見せるのではなく、ありのままの姿を正直に伝えることが、結果的に高い定着率に繋がります。

【成功する職場見学のコツ】

- ポジティブとネガティブの両面を伝える: 「お客様から感謝されるやりがいのある仕事ですが、時にはクレーム対応で辛い思いをすることもあります」「華やかな仕事に見えるかもしれませんが、9割は地道なデータ入力作業です」など、仕事のリアルを伝えることで、生徒は働く覚悟を持つことができ、企業への信頼感も増します。

- 「社員との対話」をプログラムの中心に据える: 一方的に会社説明をするのではなく、年齢の近い若手社員との座談会の時間を十分に確保しましょう。生徒は、人事担当者や役員には聞きづらい本音の質問(「残業は本当にない?」「人間関係はどう?」など)ができます。ここで得られる生の情報が、最終的な意思決定に大きく影響します。

- 五感に訴える体験を提供する: 工場の機械が動く音、製品の匂い、オフィスの活気ある雰囲気など、オンラインでは決して伝わらない「現場の空気感」を肌で感じてもらうことが重要です。可能であれば、簡単な作業体験などを通じて、仕事の面白さや難しさを少しでも味わってもらいましょう。

- 保護者の同伴を歓迎する: 高校生の就職には、保護者の意向が強く反映されます。職場見学に保護者の同伴を歓迎する姿勢を見せることで、保護者の不安を解消し、家族ぐるみで応援してもらえる体制を作ることができます。

⑤ 内定辞退を防ぐ手厚いフォローを行う

苦労して内定を出したとしても、入社してもらえなければ意味がありません。特に複数応募が解禁される10月以降は、他社との比較の中で内定辞退が発生するリスクが高まります。内定はゴールではなく、入社に向けた信頼関係構築のスタートと捉え、丁寧なフォローを継続しましょう。

【効果的な内定者フォローの具体例】

- パーソナライズされたコミュニケーション: 全員に同じ内容の一斉送信メールを送るのではなく、「〇〇さんの面接で話してくれた△△への情熱は、当社の□□という部署で必ず活かせます。一緒に働けるのを楽しみにしています」といった、個人に宛てたメッセージを添えることで、「自分をしっかり見てくれている」という特別感が伝わります。

- 「同期」との繋がりを作る: 内定者同士が交流できるSNSグループを作成したり、オンライン懇親会を開催したりして、入社前に仲間意識を醸成します。「一緒に頑張る仲間がいる」という感覚は、入社への不安を和らげ、期待感を高めます。

- 会社の「今」を共有する: 月に一度、社内報を送付したり、会社のイベントの様子を伝えたりすることで、内定者が「会社のメンバーの一員」であるという意識を自然に育みます。

- 入社前研修の実施: ビジネスマナーやPCスキルの基礎など、入社後に役立つ簡単な研修を入社前に実施することも有効です。社会人になることへの不安を取り除き、スムーズなスタートを支援します。

ただし、これらのフォローは、あくまで生徒の学業を妨げない範囲で行うことが大前提です。学校とも連携しながら、適切な頻度と内容を心がけましょう。

高卒採用にかかる費用の目安

高卒採用は、大卒採用に比べてコストを抑えやすいと言われますが、具体的にどのくらいの費用を見込んでおけば良いのでしょうか。ここでは、高卒採用にかかる費用の内訳と、活動スタイル別の費用感の目安を解説します。予算策定の参考にしてください。

【高卒採用にかかる費用の主な内訳】

高卒採用の費用は、大きく分けて「求人関連費用」「広報・制作物費用」「人件費・活動費」の3つに分類できます。

- 求人関連費用

- ハローワーク求人掲載費: 無料です。これは高卒採用のコストを抑える上で最大のポイントです。

- 高卒向け求人サイト掲載費: ハローワークの活動を補完するために有料の求人サイトを利用する場合の費用です。料金体系はサイトによって異なり、月額掲載料(数万円~)、応募課金、採用成功報酬(一人あたり数十万円)など様々です。

- 広報・制作物費用

- 会社案内・パンフレット制作費: 高校生や先生に自社の魅力を分かりやすく伝えるためのツールです。デザインや印刷部数によりますが、数万円(内製)~数十万円(外注)が目安です。

- 採用サイト・ページ制作費: 既存の企業サイトに採用ページを追加したり、採用に特化したサイトを制作したりする場合の費用です。数万円(簡易的なもの)~百万円以上と幅があります。

- 採用動画制作費: 職場の雰囲気や社員インタビューなどを動画で伝えるための費用です。十万円~百万円以上が目安ですが、最近ではスマートフォンで撮影・編集した手作り感のある動画も好意的に受け入れられる傾向があります。

- 人件費・活動費

- 採用担当者の人件費: 採用活動にかける時間分の人件費です。

- 交通費: 学校訪問や合同説明会への参加にかかる交通費です。

- その他経費: 職場見学会や内定者懇親会の運営費、通信費、資料の郵送費などが含まれます。

【活動スタイル別:費用シミュレーション(目安)】

採用活動のスタイルによって、総費用は大きく異なります。ここでは2つのモデルケースを想定してみます。

| 項目 | ミニマムプラン (ハローワークと学校訪問中心) |

スタンダードプラン (有料サイトや制作物も活用) |

|---|---|---|

| 求人サイト掲載費 | 0円 | 300,000円~ |

| 会社案内制作費 | 50,000円~(内製・簡易印刷) | 200,000円~(デザイン会社へ外注) |

| 採用動画制作費 | 0円 | 300,000円~ |

| 人件費・活動経費 | 50,000円~(交通費・通信費など) | 100,000円~ |

| 合計(年間目安) | 100,000円~ | 900,000円~ |

※上記はあくまで一般的な目安であり、採用人数や活動の規模によって大きく変動します。

【コストを考える上での重要な視点】

重要なのは、目先の費用だけでなく、長期的な投資対効果(ROI)で考えることです。例えば、初期費用を惜しんで魅力の乏しい求人票や会社案内しか用意しなかった結果、応募が集まらなかったり、ミスマッチによる早期離職が発生したりすれば、結果的に多大な損失となります。

効果的な高卒採用とは、単にコストを削減することではなく、かけるべきところ(魅力的な広報物、丁寧な内定者フォローなど)に適切に投資し、優秀な人材を確保・定着させることです。自社の採用戦略と予算に合わせて、どこに投資するのが最も効果的かを見極めることが求められます。

高卒採用に活用できるおすすめ求人サイト・サービス

高卒採用の基本はハローワークと学校訪問ですが、より多くの高校生にアプローチしたり、企業の魅力を効果的に伝えたりするために、民間の求人サイトやサービスを活用することも有効な戦略です。ここでは、高卒採用に特化した代表的なサービスをいくつか紹介します。これらのサービスは、ハローワーク中心の活動を補完するものとして、自社の目的や予算に合わせて検討しましょう。

| サービス名 | 運営会社 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ハリケンナビ | 株式会社情熱集団 | 学校の進路指導室に直接設置される冊子型の求人票とWebサイトが連動。ビジュアル(写真・動画)での訴求に強い。 |

| ジョブドラフト | 株式会社ジンジブ | 求人サイト「ジョブドラフトNavi」に加え、合同企業説明会「ジョブドラフトFes」を全国で開催。リアルな接点を創出できる。 |

| 高卒採用Lab | 株式会社アイデム | 求人サイトではなく、高卒採用に関するノウハウや最新情報を発信するオウンドメディア。コンサルティングサービスも提供。 |

| CareerMap | 株式会社グッドニュース | 高校生向けのキャリア教育支援と求人情報を連携させたプラットフォーム。進路指導の先生向けの管理機能も充実。 |

| コレカラ進路.JP | 株式会社ディスコ | 大学・専門学校情報がメインだが、高卒就職に関する情報も掲載。幅広い層の高校生にアプローチ可能。 |

ハリケンナビ

「ハリケンナビ」は、株式会社情熱集団が運営する高卒採用支援サービスです。最大の特徴は、学校の進路指導室に直接設置される冊子型のアナログメディアと、Webサイトが連動している点です。

先生や生徒は、紙の求人情報で興味を持った企業の詳細を、Webサイトの豊富な写真や動画で確認できます。求人票の文字情報だけでは伝わりにくい、職場のリアルな雰囲気や、社員の働く姿、製品の魅力などをビジュアルで直感的に訴求したい企業にとって非常に効果的です。先生と生徒の両方に同時にアプローチできる点が強みです。(参照:ハリケンナビ公式サイト)

ジョブドラフト

株式会社ジンジブが運営する「ジョブドラフト」は、高卒採用のトータルサポートを提供するサービスです。中心となるのは、求人サイト「ジョブドラフトNavi」で、LINEを使った進路相談など、高校生の目線に立ったコミュニケーションを重視しています。

さらに、大きな特徴として、全国各地で大規模な合同企業説明会「ジョブドラフトFes」を開催している点が挙げられます。これにより、企業は多くの高校生と直接対話し、自社の魅力をアピールする貴重な機会を得られます。Webでの広報とリアルなイベントを組み合わせることで、より効果的な母集団形成を目指す企業におすすめです。

(参照:ジョブドラフト公式サイト)

高卒採用Lab

株式会社アイデムが運営する「高卒採用Lab」は、求人情報を掲載するサイトではなく、高卒採用に取り組む企業の人事担当者向けのオウンドメディアです。

高卒採用の進め方、ルールの解説、法改正の最新情報、成功事例の分析など、質の高いノウハウ記事を無料で提供しています。これから高卒採用を始める企業や、現在の採用活動を改善したい企業が、情報収集や知識のアップデートのために活用できます。また、採用コンサルティングやアウトソーシングといった、より踏み込んだ支援サービスも提供しており、採用活動に課題を抱える企業の心強い味方となります。(参照:高卒採用Lab公式サイト)

CareerMap

株式会社グッドニュースが提供する「CareerMap」は、高校生のキャリア教育と就職活動をシームレスに繋ぐプラットフォームです。企業情報の掲載だけでなく、インターンシップや職場見学の募集、さらには高校の授業で活用できるキャリア教育コンテンツの提供なども行っています。

進路指導の先生が、生徒の活動状況を管理しやすい機能も充実しており、学校現場からの信頼も厚いのが特徴です。採用活動だけでなく、より早い段階から生徒との接点を持ち、自社のファンを育てるような長期的な視点でのブランディングに取り組みたい企業に適しています。(参照:CareerMap公式サイト)

コレカラ進路.JP

「コレカラ進路.JP」は、主に大学・専門学校への進学情報を提供している大手メディアですが、高卒での就職を希望する生徒向けの情報も掲載しています。運営は、大学進学市場で高い知名度を誇る株式会社ディスコです。

多くの高校生が、進学か就職かを検討するためにサイトを訪れるため、幅広い層の生徒に自社を認知してもらう機会があります。特に、まだ就職に絞り切れていない潜在層にアプローチしたい場合や、大手メディアのブランド力を活用して企業の信頼性をアピールしたい場合に有効な選択肢の一つとなるでしょう。(参照:コレカラ進路.JP公式サイト)

これらのサービスはそれぞれに特徴があり、企業の課題や目的に応じて使い分けることが重要です。まずは自社の採用戦略を明確にし、ハローワークでの活動を軸としながら、これらのサービスを効果的に組み合わせることで、高卒採用の成功確率をさらに高めることができるでしょう。