企業の持続的な成長において、新たな活力を吹き込む新卒採用は極めて重要な経営戦略の一つです。しかし、少子化による労働人口の減少や学生の価値観の多様化により、新卒採用の難易度は年々高まっています。多くの企業が「どのように採用活動を進めれば良いのか」「どうすれば自社にマッチした優秀な人材を獲得できるのか」といった課題に直面しているのではないでしょうか。

この記事では、新卒採用の基本的な知識から、具体的な進め方、多様な採用手法、そして成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説します。これから新卒採用を始める企業担当者の方も、既に取り組んでいるものの課題を感じている方も、ぜひ本記事を参考に、自社の採用戦略を見直してみてください。

目次

新卒採用とは

新卒採用とは、主にその年度に高等学校、専門学校、短期大学、大学、大学院を卒業・修了予定の学生を対象に行う採用活動を指します。日本では、多くの企業が毎年春に一括して新入社員を迎え入れる「定期採用」の形式をとることが一般的です。

新卒採用は、単に人員を補充するだけでなく、組織の将来を担う人材を育成し、企業文化を継承・発展させていくという長期的な視点で行われる重要な投資活動です。社会人経験がない学生をポテンシャル(潜在能力)重視で採用し、入社後に自社で一から教育・育成していく点に大きな特徴があります。このプロセスを通じて、企業は自社の理念や価値観に深く共感し、将来のコアメンバーとなりうる人材を確保することを目指します。

中途採用との違い

新卒採用と対照的なのが、社会人経験を持つ人材を対象とする「中途採用」です。両者は採用の目的、対象者、選考基準、そして入社後の育成方針など、多くの点で異なります。これらの違いを正しく理解することは、効果的な採用戦略を立案する上で不可欠です。

| 項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

|---|---|---|

| 主な対象者 | 高校・専門学校・大学・大学院の卒業予定者 | 社会人経験者、転職希望者 |

| 採用目的 | 長期的な人材育成、組織の活性化、企業文化の醸成・継承 | 即戦力の確保、欠員補充、専門スキル・ノウハウの獲得 |

| 選考基準 | ポテンシャル、学習意欲、人柄、自社とのカルチャーマッチ | 業務経験、専門スキル、実績、マネジメント能力 |

| 入社時期 | 多くの企業で4月1日に一括入社 | 欠員発生時など、年間を通じて随時入社 |

| 育成方針 | 入社後の集合研修など、体系的な教育プログラムが前提 | OJTが中心。即戦力として早期の活躍を期待 |

| 給与水準 | 初任給として一律に設定されることが多い | 経験やスキルに基づき、個別に決定される |

新卒採用は、いわば「原石」を採用し、自社の求める「宝石」へと磨き上げていくプロセスです。そのため、選考では現時点でのスキルよりも、将来性や学習能力、コミュニケーション能力といったポテンシャルが重視されます。応募者も特定の職務経験を持たないため、企業は自社のビジョンや事業内容、働く環境の魅力を伝え、学生の共感を呼ぶことが重要になります。

一方、中途採用は、特定のポジションで即座にパフォーマンスを発揮できる「即戦力」を求める活動です。そのため、過去の職務経歴や実績、専門スキルが厳しく評価されます。企業は求めるスキルセットを明確にし、候補者は自身の経験がその要件にいかに合致するかをアピールする必要があります。

このように、新卒採用と中途採用は目的もアプローチも大きく異なります。企業は自社の事業フェーズや組織課題に応じて、両者を戦略的に組み合わせることが求められます。例えば、事業拡大期には即戦力となる中途採用を強化し、安定期には将来のリーダー候補として新卒採用に力を入れるといった判断が考えられます。

新卒採用を行う目的

企業が多大なコストと時間をかけて新卒採用に取り組むのには、明確な目的があります。これらの目的は相互に関連し合い、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

1. 将来の幹部候補・コア人材の育成

最も重要な目的の一つが、将来的に会社の中核を担う人材を確保・育成することです。新卒で入社した社員は、特定の部署や職務に染まっていないため、ジョブローテーションなどを通じて幅広い業務を経験させやすいという利点があります。様々な部署で経験を積むことで、事業全体を俯瞰できる視野と多角的なスキルを身につけ、将来の管理職や経営幹部候補として成長していくことが期待されます。ゼロから自社のビジネスや文化を学ぶため、企業への深い理解と愛着(エンゲージメント)を持つ人材になりやすいのも特徴です。

2. 企業文化の醸成と継承

企業には、それぞれ独自の理念や価値観、行動規範といった「企業文化」が存在します。新卒社員は、社会人としての基礎をその企業で学ぶため、企業文化を素直に受け入れ、体現する存在になりやすい傾向があります。彼らが下の世代にその文化を伝えていくことで、組織全体に一貫した価値観が浸透し、強力な組織文化が醸成・継承されていきます。これは、組織の一体感を高め、従業員のエンゲージメントを向上させる上で非常に重要です。

3. 組織の活性化とイノベーションの促進

毎年、新しい価値観や感性を持った若い人材が加わることは、組織に新鮮な風を吹き込みます。既存のやり方や常識に染まっていない新卒社員は、固定観念にとらわれない斬新なアイデアや視点をもたらしてくれることがあります。彼らの存在は、既存社員にとっても良い刺激となり、組織全体のマンネリ化を防ぎ、新たなイノベーションを生み出すきっかけとなります。多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることで、組織のダイバーシティが推進され、変化に対応できる柔軟で強靭な組織が構築されます。

4. 従業員の年齢構成の最適化

企業の成長を持続させるためには、バランスの取れた年齢構成が不可欠です。特定の年齢層に偏ると、将来的に技術やノウハウの継承が困難になったり、一斉退職による事業継続リスクが生じたりする可能性があります。定期的に新卒採用を行うことで、若手からベテランまでバランスの取れた人員構成を維持し、組織の活力を保ちながら安定的な事業運営が可能になります。これは、長期的な事業計画や人員計画(タレントマネジメント)の観点からも極めて重要です。

5. 採用ブランドの向上と社会的責任

継続的に新卒採用を行うことは、学生や社会に対して「成長している安定した企業」というポジティブなメッセージを発信することに繋がります。これは企業の採用ブランドを高め、将来の採用活動を有利に進める効果が期待できます。また、若者に就業機会を提供し、次世代の人材を育成することは、企業が果たすべき重要な社会的責任(CSR)の一環であると捉えることもできます。

これらの目的を達成するためには、単に採用人数を確保するだけでなく、入社後の育成計画やキャリアパスを明確に示し、新卒社員が長期的に活躍できる環境を整備することが不可欠です。

新卒採用のメリット・デメリット

新卒採用は企業に多くの恩恵をもたらす一方で、特有の課題やリスクも伴います。メリットとデメリットの両方を深く理解し、自社の状況に照らし合わせて戦略を立てることが成功の鍵となります。

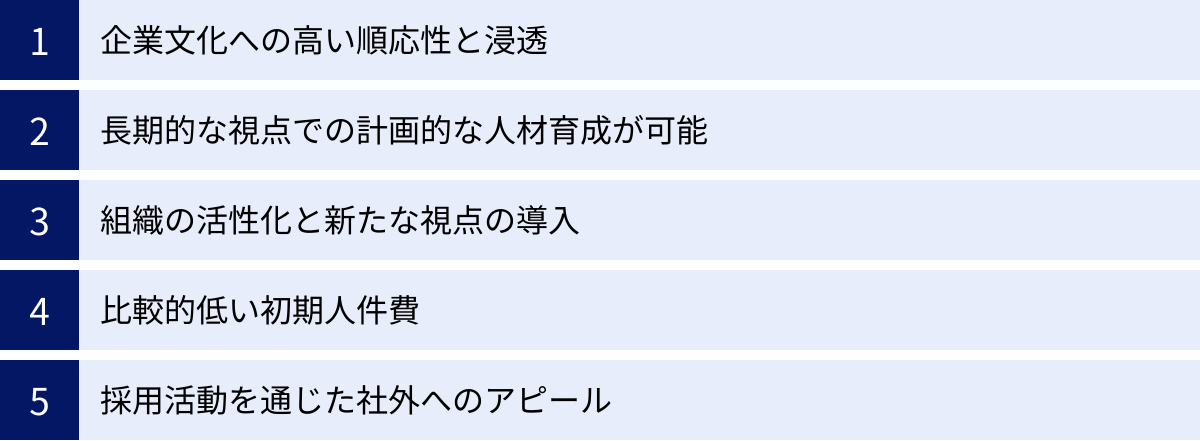

新卒採用の主なメリット

新卒採用に取り組むことで、企業は以下のような多くのメリットを享受できます。

1. 企業文化への高い順応性と浸透

前述の通り、新卒社員は他社の文化に染まっていないため、自社の理念やビジョン、行動規範を素直に吸収しやすいという大きな利点があります。社会人としての第一歩をその企業で踏み出すため、企業の価値観が自身の働く上での基盤となりやすいのです。これにより、組織としての一体感が醸成されやすく、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)も高まる傾向にあります。企業文化が深く浸透した社員は、困難な状況でも同じ方向を向いて協力し、組織のレジリエンス(回復力)を高める力となります。

2. 長期的な視点での計画的な人材育成が可能

新卒社員はポテンシャル採用であるため、入社後の育成が前提となります。企業は、自社の事業戦略や将来のニーズに合わせて、計画的かつ体系的な育成プログラムを設計・実行できます。例えば、数年単位のジョブローテーションを通じて複数の部署を経験させ、ゼネラリストとしての視野を養わせたり、特定の専門分野でじっくりとスキルを磨かせ、スペシャリストとして育成したりすることが可能です。このようにして育成された人材は、企業の「生え抜き」として、事業の中核を担う貴重な財産となります。

3. 組織の活性化と新たな視点の導入

毎年新しいメンバーが加わることは、組織に新陳代謝をもたらします。デジタルネイティブであるZ世代の若者たちは、最新のテクノロジーやトレンドに敏感であり、既存の業務プロセスやビジネスモデルに対して斬新な視点を提供してくれる可能性があります。彼らの素朴な疑問や大胆な提案が、長年の慣習を見直すきっかけとなり、業務効率化や新たなサービスの創出に繋がるケースも少なくありません。ベテラン社員も、若手社員を指導する中で自身の知識を再整理したり、新たな学びを得たりすることができ、組織全体の学習意欲を高める効果も期待できます。

4. 比較的低い初期人件費

一般的に、新卒社員の給与は「初任給」として設定され、経験やスキルを持つ中途採用者に比べて低く抑えられます。これは、採用初期段階での人件費コストを抑制できるというメリットに繋がります。もちろん、教育・研修コストは別途発生しますが、多数の社員を一度に採用・育成する場合、スケールメリットを活かして効率的に行うことも可能です。長期的な視点で見れば、自社で育成した人材が貢献する価値は、初期投資を大きく上回る可能性があります。

5. 採用活動を通じた社外へのアピール

新卒採用活動は、学生だけでなく、その保護者や大学関係者、さらには社会全体に対して自社の存在をアピールする絶好の機会です。魅力的な採用サイトや説明会、インターンシップなどを通じて、自社の事業内容やビジョン、働く環境の魅力を広く伝えることで、企業の知名度やブランドイメージ(採用ブランディング)を向上させる効果が期待できます。これは、将来の顧客獲得や事業提携に繋がる可能性も秘めています。

新卒採用の主なデメリット

一方で、新卒採用には以下のようなデメリットや注意すべき点も存在します。これらの課題にどう向き合うかが、採用成功の分かれ道となります。

1. 即戦力になりにくい(教育コストと時間がかかる)

新卒採用の最大のデメリットは、採用した人材が一人前の戦力になるまでに時間とコストがかかる点です。社会人経験がないため、ビジネスマナーの基礎から業務に必要な専門知識・スキルまで、一から教育する必要があります。この育成期間中は、本人の給与に加えて、研修費用や指導役となる先輩社員の人件費(工数)といった「見えないコスト」も発生します。育成の成果が出るまでには数ヶ月から数年を要するため、短期的な人員不足の解消には向いていません。

2. ミスマッチによる早期離職のリスク

学生は実際の業務経験がないまま入社を決めるため、入社後に「思っていた仕事と違った」「社風が合わない」といったリアリティショックを感じ、早期離職に至るケースが少なくありません。時間とコストをかけて育成した人材が短期間で辞めてしまうことは、企業にとって大きな損失となります。このリスクを低減するためには、選考段階で仕事の良い面だけでなく、大変な面も含めて正直に伝えたり、インターンシップなどを通じてリアルな職場を体験してもらったりする工夫が不可欠です。

3. 採用競争の激化

少子化の影響で学生の数が減少する一方、多くの企業が新卒採用に力を入れているため、優秀な人材の獲得競争は年々激しくなっています。特に、知名度の高い大手企業や人気業界に学生が集中しやすく、中小企業やBtoB企業は、まず学生に自社を認知してもらう段階で苦労することも少なくありません。他社との差別化を図り、自社の魅力を効果的に伝えなければ、多くの企業の中に埋もれてしまう可能性があります。

4. 内定辞退の発生

近年の学生は複数の企業から内定を得ることが一般的であり、企業は内定を出した後も安心できません。内定から入社までの期間が長いため、その間に学生の心境が変化したり、より魅力的な条件を提示する他社に奪われたりする「内定辞退」のリスクが常に伴います。内定辞退を防ぐためには、内定者懇親会や定期的な面談、eラーニングの提供など、入社意欲を維持・向上させるための継続的なフォロー活動が極めて重要になります。

5. 採用活動の工数が大きい

新卒採用は、採用計画の策定から始まり、説明会、書類選考、複数回の面接、内定者フォロー、入社準備まで、非常に多くのプロセスを含みます。活動期間も長期にわたるため、人事担当者だけでなく、面接官となる現場社員にも大きな負担がかかります。これらの採用活動にかかる膨大な工数(内部コスト)を念頭に置き、効率的な採用手法の選定や、社内協力体制の構築が求められます。

これらのメリット・デメリットを総合的に勘案し、自社の体力や事業戦略に合った新卒採用の規模や方法を決定することが重要です。

近年の新卒採用の動向と課題

新卒採用市場は、社会情勢や学生の価値観の変化を色濃く反映し、常に変動しています。近年、特に顕著ないくつかの動向と、それに伴う企業の課題を理解しておくことは、現代の採用活動を成功させる上で不可欠です。

採用活動の早期化・長期化

かつて経団連が定めていた「採用選考に関する指針」(いわゆる「就活ルール」)は、2021年卒採用から政府主導となりましたが、その指針も形骸化が進んでいます。実態としては、多くの企業が指針よりも早い段階で学生との接触を開始しており、採用活動の早期化と長期化が常態化しています。

この背景には、早期に優秀な学生を確保したいという企業側の強い意向があります。特に、大学3年生(修士1年生)の夏から秋にかけて実施されるインターンシップが、事実上の選考プロセスの一部として機能しているケースが増えています。インターンシップに参加した学生に対して早期選考の案内を出し、年内に内々定を出す企業も少なくありません。

リクルート就職みらい研究所の「就職白書2024」によると、2024年卒の学生がインターンシップに参加した割合は94.1%に達し、そのうち61.7%の学生が「インターンシップ参加企業にエントリーした」と回答しています。(参照:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2024」)

この動向は、企業にとって二つの大きな課題をもたらします。一つは、早期から採用活動を開始するためのリソース確保です。大学3年生の夏休み前からインターンシップの企画・募集を始め、年間を通じて学生との接点を持ち続ける必要があり、人事部門の負担は増大します。もう一つは、長期化する採用期間中の学生のつなぎ止めです。早い時期に内定を出しても、入社までの期間が長くなるため、その間に学生の志望度が下がったり、他社に魅力を感じて辞退したりするリスクが高まります。

採用手法の多様化とオンライン化

従来の就職ナビサイトを中心とした画一的な採用活動から、企業はより多様な手法を組み合わせるようになっています。

| 採用手法 | 特徴 | 近年の傾向 |

|---|---|---|

| 就職ナビサイト | 広く母集団を形成できる伝統的な手法 | 依然として主流だが、ナビサイトだけでは差別化が困難 |

| ダイレクトリクルーティング | 企業から学生へ直接アプローチする「攻め」の手法 | 導入企業が急増。自社に合う人材をピンポイントで探せる |

| 新卒紹介サービス | 人材紹介会社が学生を推薦する成功報酬型サービス | 採用工数を削減したい企業や、専門職採用で活用が進む |

| リファラル採用 | 社員からの紹介による採用 | ミスマッチが少なく定着率が高い。エンゲージメント向上が鍵 |

| SNS活用(ソーシャルリクルーティング) | X(旧Twitter)やLinkedIn等で情報発信や交流を行う | 企業の「素顔」を見せ、学生とのカジュアルな接点作りに有効 |

特に、企業がデータベースから自社に合う人材を探し出して直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」の活用が急速に拡大しています。これは、待ちの姿勢ではなく、積極的に優秀な人材にアプローチできる点が評価されています。

また、新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、会社説明会や面接のオンライン化が一気に定着しました。オンライン採用は、遠方の学生も参加しやすい、会場費や交通費などのコストを削減できるといったメリットがある一方で、企業の雰囲気や社員の人柄が伝わりにくい、学生の反応が分かりづらいといった課題も抱えています。そのため、現在はオンラインと対面を組み合わせた「ハイブリッド型」の採用活動が主流となりつつあります。

Z世代へのアプローチ方法の変化

現在の新卒採用の主な対象である「Z世代」(1990年代後半から2010年代序盤生まれ)は、生まれた時からインターネットやSNSが身近にあるデジタルネイティブです。彼らの価値観や情報収集の方法は、それ以前の世代とは大きく異なり、企業はアプローチ方法の変革を迫られています。

Z世代が企業選びで重視する傾向にあるのは、以下のような点です。

- 企業の透明性とリアルな情報: 加工された美辞麗句よりも、SNSや口コミサイトで得られる社員の生の声や、企業のありのままの姿を重視します。

- 自己成長の機会: 自身のスキルアップやキャリア形成に繋がる環境であるかを重要視します。

- ワークライフバランス: 給与の高さだけでなく、プライベートな時間を確保できるか、柔軟な働き方ができるかを厳しく見極めます。

- 社会貢献性やパーパスへの共感: 企業の理念や事業が社会にどのような価値を提供しているのか(パーパス)に共感できるかを重視する傾向が強いです。

これらの価値観に応えるため、企業は採用サイトやSNSを通じて、社員インタビューや一日の仕事の流れ(Vlog)、社内イベントの様子など、リアルな情報を積極的に発信することが求められます。また、選考過程においても、一方的な評価だけでなく、社員との座談会などを通じて双方向のコミュニケーションを図り、学生の疑問や不安に真摯に答える姿勢が重要になります。

内定辞退率の増加への対策

売り手市場が続く中、学生は複数の企業から内定を獲得することが一般的になっています。その結果、企業は内定を出した後も、入社承諾を得るまでの「内定辞退」という大きな壁に直面します。

株式会社ディスコの調査によると、2024年卒の学生の内定辞退率は61.1%に上り、学生一人あたりの平均内定社数は2.6社となっています。(参照:株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2024年卒 5月1日時点の就職活動調査」)

内定辞退の主な理由としては、「本命の他社から内定が出た」というものが最多ですが、「企業の対応に不満があった」「社員の雰囲気が合わないと感じた」といった、内定後のコミュニケーション不足やミスマッチに起因するものも少なくありません。

この課題に対処するため、企業は「内定者フォロー」に一層力を入れる必要があります。内定者懇親会や社員との面談、内定者向けの研修やeラーニング、SNSグループでの定期的な情報交換など、入社までの期間、継続的に接点を持ち、学生の不安を解消し、入社意欲を高め続ける取り組みが不可欠です。内定はゴールではなく、新たな関係性のスタートであるという認識を持つことが、辞退率を低減させる鍵となります。

新卒採用の基本的な流れ【8ステップ】

新卒採用は、長期にわたる計画的な活動です。場当たり的に進めるのではなく、体系的なステップを踏むことで、効率的かつ効果的に目標を達成できます。ここでは、新卒採用の基本的な流れを8つのステップに分けて詳しく解説します。

① 採用計画を策定する

すべての採用活動の土台となるのが「採用計画」です。この計画が曖昧だと、後の活動すべてがブレてしまいます。

- 採用目的の明確化: まず、「なぜ新卒採用を行うのか」を再確認します。将来の幹部候補育成、組織の活性化、技術継承など、自社の経営戦略と連動した目的を明確にします。

- 採用人数の決定: 事業計画や人員構成に基づき、「どの部署に」「何名」採用するのかを決定します。現場のニーズをヒアリングし、現実的な目標人数を設定します。

- 採用ターゲットの定義: 次のステップで詳細化する「求める人物像」の大枠をここで定義します。スキル要件だけでなく、自社のカルチャーに合う性格や価値観などを検討します。

- スケジュールの設定: 広報開始、説明会、選考、内定出し、入社式までの一連のスケジュールを具体的に策定します。特に、インターンシップの時期や競合の動向を考慮に入れることが重要です。

- 予算の策定: 就職ナビサイトの掲載費、人材紹介の成功報酬、説明会の会場費、採用ツールの利用料、人件費など、採用活動にかかる全てのコストを見積もり、予算を確保します。

- 採用体制の構築: 誰が採用責任者で、誰が面接官を務めるのか、社内の役割分担を明確にします。特に面接官には、会社の顔としての自覚を持ってもらうためのトレーニングが必要です。

この段階で、採用活動全体のKPI(重要業績評価指標)を設定することも重要です。例えば、「応募者数」「書類選考通過率」「面接通過率」「内定承諾率」「採用単価」などを設定し、進捗を可視化できるようにしておきます。

② 求める人物像(ペルソナ)を明確にする

採用計画で定めたターゲットを、さらに具体的に掘り下げて「ペルソナ」として設定します。ペルソナとは、自社が求める理想の人物像を、あたかも実在する人物のように詳細に描き出したものです。

- 基本情報: 年齢、性別、学部・専攻、居住地など

- スキル・経験: 必須・歓迎スキル、資格、アルバイト経験、サークル活動、留学経験など

- 性格・価値観: 協調性、主体性、誠実さ、成長意欲、ストレス耐性、企業選びの軸など

- 情報収集の方法: どのようなメディア(SNS、就職サイト、口コミサイト等)で情報を集めるか

- キャリアプラン: 将来どのような働き方をしたいか、どんなキャリアを築きたいか

ペルソナを設定する際は、ハイパフォーマー(高い成果を上げている社員)へのインタビューが非常に有効です。彼らがどのような価値観を持ち、なぜ自社で活躍できているのかを分析することで、具体的で説得力のあるペルソナを作成できます。

明確なペルソナは、採用活動における全ての判断基準となります。募集広告のキャッチコピー、説明会で話す内容、面接での質問項目など、すべてがこのペルソナに「響く」ように設計されるべきです。これにより、メッセージに一貫性が生まれ、ターゲット学生に的確にアプローチできるようになります。

③ 採用手法を選定し、募集を開始する

策定したペルソナに最も効果的にアプローチできる採用手法を選定します。現代の採用活動では、複数の手法を組み合わせる「チャネルミックス」が一般的です。

- 手法の選定: 幅広い層にアプローチしたいなら「就職ナビサイト」、特定のスキルを持つ学生を狙いたいなら「ダイレクトリクルーティング」や「新卒紹介サービス」、自社の魅力を深く伝えたいなら「自社採用サイト」や「SNS」など、目的とターゲットに合わせて最適な組み合わせを検討します。

- 募集要項の作成: 職務内容、応募資格、勤務地、給与、福利厚生などの基本情報に加え、ペルソナが魅力を感じるような「仕事のやりがい」や「得られる成長」などを具体的に記述します。

- 広報・募集開始: 選定したメディアで一斉に募集を開始します。自社サイトやSNSでも積極的に告知し、学生からのエントリーを促します。

この段階で、応募者情報を一元管理するための採用管理システム(ATS: Applicant Tracking System)を導入すると、後の選考プロセスを効率的に進めることができます。

④ 会社説明会を開催する

学生に自社のことを深く知ってもらい、志望度を高めてもらうための重要な接点が会社説明会です。

- 開催形式の決定: オンライン、対面、あるいは両方を組み合わせたハイブリッド形式かを決定します。オンラインは手軽に参加できますが、対面は企業の雰囲気を直接感じてもらえる利点があります。

- コンテンツの企画: 会社概要や事業内容といった基本情報だけでなく、若手社員やエース社員が登壇するパネルディスカッション、オフィスツアー、座談会など、学生が「働くイメージ」を具体的に持てるようなコンテンツを企画します。ペルソナが何を知りたいかを常に意識することが重要です。

- 運営準備: 登壇者の選定とリハーサル、資料の作成、当日の司会進行の段取りなどを準備します。特に、学生からの質問に誠実に、かつ魅力的に答える準備は欠かせません。

説明会は、企業が学生を選ぶ場であると同時に、学生が企業を選ぶ場でもあります。参加した学生の満足度を高め、次の選考ステップに進んでもらうための「動機付け」の場として捉えることが成功の鍵です。

⑤ 書類選考・適性検査を実施する

応募者の中から、自社のペルソナにより近い人材を見極めるための最初のスクリーニングです。

- 書類選考(エントリーシート・履歴書): エントリーシート(ES)では、志望動機や自己PR、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)などを通じて、ペルソナで設定した価値観や能力を持っているかを確認します。評価基準を事前に明確にし、複数の担当者で評価がブレないようにすることが重要です。

- 適性検査: 書類だけでは分からない潜在的な能力や性格を客観的に評価するために実施します。

- 能力検査: 言語、非言語(計算)、英語などの基礎学力を測ります。(例: SPI、玉手箱)

- 性格検査: ストレス耐性、協調性、リーダーシップなど、個人の特性や自社とのカルチャーマッチ度を測ります。

適性検査の結果は、面接時の質問内容を考える上での参考資料としても活用できます。ただし、結果だけで合否を決めるのではなく、あくまで人物理解を深めるための一つのツールとして利用することが望ましいです。

⑥ 面接を実施する

書類選考や適性検査を通過した候補者と直接対話し、相互理解を深める最も重要なプロセスです。一般的に、複数回(2〜3回)実施されます。

- 一次面接(人事・若手社員): 主に、コミュニケーション能力や人柄、基本的な志望動機など、社会人としての基礎力を見極めます。学生の緊張をほぐし、リラックスして話せる雰囲気を作ることが重要です。

- 二次面接(現場の管理職・中堅社員): より具体的に、入社後の活躍イメージを評価します。学生の経験やスキルが、配属予定の部署でどのように活かせるか、カルチャーフィットはどうかなど、現場目線で見極めます。

- 最終面接(役員・社長): 企業理念やビジョンへの共感度、入社意欲の高さ、長期的なキャリアへの考え方など、経営的な視点から最終的なマッチングを確認します。学生にとっては、入社の意思を固める最後の場でもあります。

各面接で「何を見極めるか(評価項目)」と「何を伝えるか(動機付け)」を明確に役割分担しておくことが不可欠です。また、面接官によって評価がバラバラにならないよう、事前に評価シートを準備し、面接後には面接官同士で情報を共有する場を設けましょう。

⑦ 内定を出し、内定者フォローを行う

最終面接を通過した学生に対して、内定(または内々定)を通知します。しかし、ここで採用活動は終わりではありません。むしろ、ここからが内定辞退を防ぐための重要な期間の始まりです。

- 内定通知: 電話で合格を伝えた後、正式な内定通知書を送付するのが一般的です。その際、なぜあなたを採用したいのかという「個別のフィードバック」を伝えると、学生の入社意欲を格段に高めることができます。

- 内定者フォロー: 内定承諾から入社までの期間、学生の不安を解消し、エンゲージメントを維持するための施策を実施します。

- 内定者懇親会・食事会: 内定者同士や先輩社員との交流の場を設けます。

- 定期的な面談: 人事担当者や配属予定先の先輩社員が定期的に連絡を取り、近況をヒアリングしたり、相談に乗ったりします。

- 内定者向け研修・eラーニング: 社会人としての心構えや基本的なビジネススキルを学ぶ機会を提供します。

- 社内報やSNSでの情報発信: 会社の最新ニュースやイベントの様子を共有し、会社への帰属意識を高めます。

内定者フォローの目的は、学生を「個」として大切に扱っている姿勢を示すことです。丁寧なフォローが、最後の決め手となって入社に繋がるケースも少なくありません。

⑧ 入社準備と受け入れを行う

内定者が安心して入社日を迎えられるよう、最後の準備を整えます。

- 入社手続きの案内: 雇用契約書の締結、必要書類(年金手帳、卒業証明書など)の提出案内を、余裕を持って行います。

- 受け入れ体制の整備: 配属先の部署では、PCやデスクの準備、OJT担当者の決定、研修計画の策定など、新入社員をスムーズに迎え入れるための準備を進めます。

- 入社式・新入社員研修: 入社初日には入社式を行い、歓迎の意を示します。その後、ビジネスマナーや企業理念、事業内容などを学ぶ新入社員研修がスタートします。この研修を通じて、同期との絆を深め、社会人としての第一歩を力強く踏み出せるようサポートします。

これらの8つのステップを着実に実行することが、新卒採用を成功に導くための王道と言えるでしょう。

新卒採用の主な手法9選

現代の新卒採用では、ターゲットとなる学生層や採用目的に応じて、多種多様な手法を戦略的に使い分けることが求められます。ここでは、主要な9つの採用手法について、それぞれの特徴や具体的なサービス例を交えながら解説します。

① 就職ナビサイト

就職ナビサイトは、多くの企業と学生が利用する最も伝統的かつポピュラーな採用プラットフォームです。膨大な数の学生に一括でアプローチできるため、広範囲に母集団を形成したい場合に非常に有効です。

企業はサイト上に自社の採用ページを作成し、会社情報や募集要項を掲載します。学生はサイト内で企業を検索し、興味を持った企業にエントリーしたり、説明会に予約したりします。掲載プランによって、上位表示やスカウトメールの送信といったオプション機能が利用できます。

リクナビ

リクルートが運営する、日本最大級の就職ナビサイトです。圧倒的な知名度と登録学生数を誇り、業界・規模を問わず多くの企業に利用されています。豊富な掲載企業数と詳細な検索機能が学生にとっての魅力であり、企業にとっては幅広い層の学生にアプローチできる点がメリットです。(参照:株式会社リクルート リクナビ公式サイト)

マイナビ

マイナビが運営する、リクナビと並ぶ大手就職ナビサイトです。特に、地方学生や中小企業に強いとされています。全国各地で大規模な合同企業説明会(マイナビEXPO)を開催しており、学生と直接対話できる機会が豊富な点も特徴です。学生の満足度調査でも常に高い評価を得ています。(参照:株式会社マイナビ マイナビ公式サイト)

② 自社採用サイト・オウンドメディア

自社の採用に特化したウェブサイト(採用サイト)や、ブログ形式で情報発信するオウンドメディアは、企業の魅力を自由な形式で深く伝えるための重要なブランディングツールです。就職ナビサイトが画一的なフォーマットであるのに対し、自社採用サイトではデザインやコンテンツを完全に自由に設計できます。

社員インタビュー、プロジェクトストーリー、企業文化の紹介、キャリアパスの具体例など、ナビサイトには載せきれないリアルな情報を発信することで、学生の企業理解を深め、志望度を高める効果があります。また、SEO(検索エンジン最適化)対策を行うことで、能動的に情報を探している意欲の高い学生からの直接応募に繋げることも可能です。

③ 新卒紹介サービス

新卒紹介サービスは、人材紹介会社が企業と学生の間に入り、マッチングを支援するサービスです。企業が求める人物像を伝えると、エージェント(キャリアアドバイザー)が登録学生の中から最適な候補者を探し出し、推薦してくれます。

最大のメリットは、採用工数を大幅に削減できる点です。母集団形成や初期スクリーニングをエージェントに任せられるため、人事担当者は有望な候補者との面接に集中できます。また、採用が成功するまで費用が発生しない「成功報酬型」が一般的であるため、無駄なコストをかけずに済む点も魅力です。

doda新卒紹介

パーソルキャリアが運営する新卒紹介サービスです。豊富な登録学生の中から、企業のニーズに合致した人材を専任のキャリアアドバイザーが紹介します。理系学生や体育会系学生など、特定のターゲットに特化した紹介にも強みを持っています。(参照:パーソルキャリア株式会社 doda新卒紹介公式サイト)

マイナビ新卒紹介

マイナビが運営する新卒紹介サービスで、マイナビ本体の強固な学生基盤を活かしています。全国に拠点を持つキャリアアドバイザーが、学生一人ひとりと対面でカウンセリングを行い、丁寧なマッチングを実現しているのが特徴です。(参照:株式会社マイナビ マイナビ新卒紹介公式サイト)

④ ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業側から学生のデータベースにアクセスし、「会いたい」と思った学生に直接スカウトメッセージを送る「攻め」の採用手法です。従来の「待ち」の採用とは一線を画し、潜在的な優秀層や、ナビサイトだけでは出会えない学生にもアプローチできます。

学生は自身のプロフィールや自己PR、ガクチカなどを登録しておき、企業からのオファーを待ちます。企業は、学歴やスキルだけでなく、学生の経験や価値観を見てアプローチできるため、精度の高いマッチングが期待できます。

OfferBox

i-plugが運営する、利用企業数・登録学生数ともにトップクラスの新卒向けダイレクトリクルーティングサービスです。学生は文章だけでなく、動画や写真、スライドなどを使って自分らしさを表現できるため、企業は人柄やポテンシャルを深く理解した上でオファーを送ることができます。(参照:株式会社i-plug OfferBox公式サイト)

dodaキャンパス

ベネッセi-キャリアが運営するサービスで、大学1、2年生の早期から登録できるのが特徴です。ベネッセの高校生向けサービスとの連携により、早い段階から学生との接点を持つことができます。キャリア教育コンテンツも充実しており、学生の成長を支援しながらアプローチできる点が魅力です。(参照:株式会社ベネッセi-キャリア dodaキャンパス公式サイト)

⑤ 合同企業説明会・就職イベント

複数の企業が同じ会場に集まり、ブース形式で学生に自社をアピールするイベントです。短時間で非常に多くの学生と直接接触できるため、企業の知名度向上や、潜在層へのアプローチに効果的です。

学生にとっては、一日で多くの企業の情報に触れられる効率的な機会となります。ただし、多くのライバル企業の中に埋もれてしまわないよう、ブースの装飾や呼び込み、プレゼンテーションの内容に工夫を凝らす必要があります。

⑥ 大学との連携(キャリアセンター・研究室訪問)

大学のキャリアセンター(就職課)や教授との関係を構築し、自社に合う学生を紹介してもらう手法です。特に、専門知識を持つ理系の学生や、特定の研究分野の人材を採用したい場合に極めて有効です。

キャリアセンターに求人票を提出したり、学内企業説明会に参加したりするほか、研究室を直接訪問して教授や学生とコミュニケーションを図ることで、強い信頼関係を築くことができます。推薦制度を利用できれば、優秀な学生を安定的に確保することも可能です。地道な関係構築が求められますが、質の高いマッチングが期待できる手法です。

⑦ リファラル採用(社員紹介)

自社の社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。紹介する社員は、自社の文化や仕事内容を深く理解しているため、候補者のスキルや人柄が自社にマッチするかを高い精度で判断できます。

その結果、リファラル採用で入社した社員はミスマッチが少なく、定着率が高い傾向にあります。また、広告費や紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に抑えられる点も大きなメリットです。ただし、制度を成功させるには、社員が積極的に協力したくなるようなインセンティブ設計や、風通しの良い企業文化が不可欠です。

⑧ ソーシャルリクルーティング(SNS活用)

X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LinkedInといったSNSを活用して採用活動を行う手法です。企業の公式アカウントや人事担当者の個人アカウントから、日常のオフィスの様子や社員の働き方、企業文化など、リアルで親しみやすい情報を発信します。

学生にとっては、企業の「中の人」の雰囲気を知ることができ、企業理解を深めるきっかけになります。また、DM(ダイレクトメッセージ)機能を使ってカジュアルなコミュニケーションを図ったり、特定のハッシュタグで求人情報を発信したりすることも可能です。企業のファンを増やし、自然な形で応募に繋げる長期的なブランディング戦略として有効です。

世界最大級のビジネス特化型SNSです。実名で学歴や職歴、スキルを登録するため、信頼性の高い情報に基づいて候補者を探すことができます。特に、グローバルなキャリアを目指す学生や、専門性の高いスキルを持つ学生へのアプローチに有効です。

X (旧Twitter)

リアルタイム性と拡散力の高さが特徴です。企業のカルチャーや社員の日常をカジュアルに発信することで、学生との心理的な距離を縮めることができます。「#26卒採用」などのハッシュタグを活用して、採用情報を効率的に届けることも可能です。

⑨ 採用イベントの自社開催

インターンシップやワークショップ、ハッカソンなど、企業が独自に企画・開催するイベントです。半日〜数日間のプログラムを通じて、学生に実際の業務に近い体験をしてもらうことで、仕事への理解を深めてもらい、自社への適性を見極めることができます。

学生にとっても、自身のスキルを試したり、社員と深く交流したりする貴重な機会となります。企画・運営には大きな工数がかかりますが、参加した学生の志望度を飛躍的に高め、質の高い母集団を形成する上で非常に効果的な手法です。

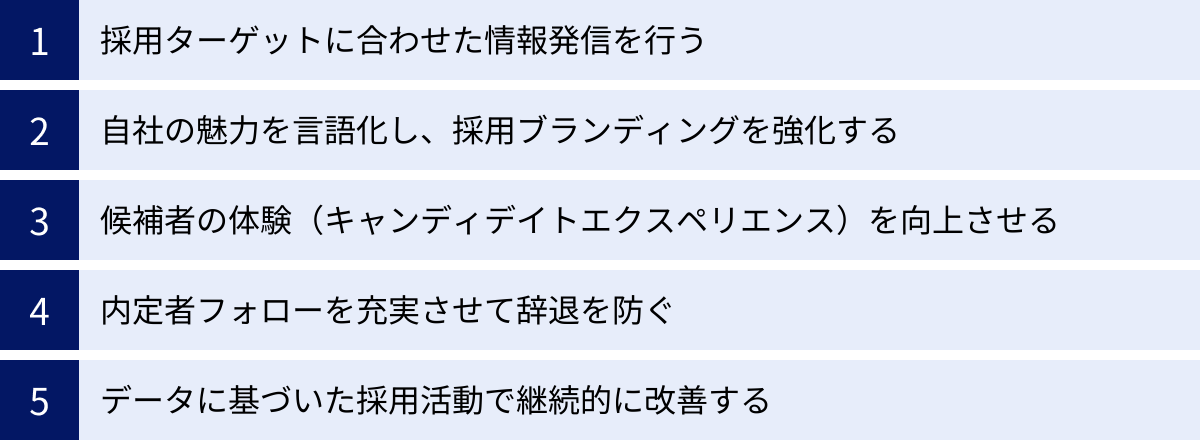

新卒採用を成功させる5つのポイント

競争が激化する新卒採用市場で勝ち抜くためには、単に採用活動を行うだけでなく、戦略的な視点と継続的な改善が不可欠です。ここでは、新卒採用を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 採用ターゲットに合わせた情報発信を行う

採用活動の成否は、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかで大きく左右されます。まずは、採用ペルソナ(求める人物像)を明確に定義することが出発点です。そのペルソナが、どのような価値観を持ち、どんな情報に関心を持ち、どのメディアを日常的に利用しているのかを徹底的に分析します。

例えば、最先端の技術トレンドに敏感な理系学生にアプローチしたいのであれば、技術ブログや技術イベント(ハッカソンなど)での情報発信が効果的かもしれません。一方で、企業の社会貢献性やチームワークを重視する学生には、SNSで社員の働く様子や社会貢献活動を発信する方が響くでしょう。

発信するメッセージも、ターゲットに合わせて最適化する必要があります。給与や福利厚生といった条件面を強調するのではなく、ペルソナが求めるであろう「成長機会」「挑戦できる環境」「社会へのインパクト」といった価値を、具体的なエピソードを交えて伝えることが重要です。採用チャネルごとにメッセージのトーン&マナーを調整し、一貫しつつもターゲットに最適化された情報発信を心がけましょう。

② 自社の魅力を言語化し、採用ブランディングを強化する

多くの企業の中から自社を選んでもらうためには、「この会社で働きたい」と思わせる独自の魅力、すなわちEVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)を明確にし、発信し続ける必要があります。EVPとは、従業員がその企業で働くことによって得られる価値のことで、報酬や福利厚生だけでなく、事業の魅力、組織風土、キャリア機会、働きがいなどが含まれます。

まずは、自社の社員に対して「なぜこの会社で働き続けているのか」「仕事のやりがいは何か」といったヒアリングを行い、自社の本当の魅力を洗い出しましょう。そして、その魅力を「〇〇な環境で、△△な仲間と、□□な成長ができる」といったように、学生にも分かりやすい言葉で言語化します。

この言語化された魅力を、採用サイト、説明会、面接など、あらゆる採用の接点で一貫して伝え続けることが「採用ブランディング」です。強い採用ブランドを構築できれば、企業の知名度に頼らずとも、自社の価値観に共感する優秀な人材を惹きつけることが可能になります。これは一朝一夕に実現できるものではなく、長期的な視点での継続的な取り組みが求められます。

③ 候補者の体験(キャンディデイトエクスペリエンス)を向上させる

キャンディデイトエクスペリエンス(CX)とは、候補者(学生)が企業を認知してから、応募、選考、内定、そして入社(あるいは不採用)に至るまでの一連のプロセスで得る体験の総称です。CXの質は、学生の入社意欲や、企業に対するイメージを大きく左右します。

良いCXを提供するためのポイントは以下の通りです。

- 迅速で丁寧なコミュニケーション: 書類選考の結果連絡が遅い、問い合わせへの返信がないといった対応は、学生の志望度を著しく低下させます。常に迅速かつ丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

- 透明性の高い情報提供: 選考プロセスや評価基準について、可能な範囲で事前に開示することで、学生は安心して選考に臨めます。

- 面接での対等な対話: 面接は企業が学生を評価する場であると同時に、学生が企業を見極める場です。一方的な質問攻めではなく、学生の疑問に真摯に答え、対話を通じて相互理解を深める姿勢が重要です。

- 不採用者への配慮: 残念ながら不採用となった学生にも、丁寧な連絡をすることで、将来の顧客や取引先になる可能性を繋ぎとめることができます。

優れたCXは、内定承諾率を高めるだけでなく、SNSや口コミサイトでのポジティブな評判を生み出し、企業の採用ブランド全体を向上させます。候補者一人ひとりを「未来のお客様」として尊重する姿勢が、採用成功の鍵となります。

④ 内定者フォローを充実させて辞退を防ぐ

苦労して内定を出した学生に入社してもらうためには、内定から入社までの期間のフォローが極めて重要です。この期間、学生は本当にこの会社で良いのかという「マリッジブルー」のような状態に陥りやすく、他社からのアプローチも続きます。

効果的な内定者フォローは、学生の不安を解消し、入社への期待感を高めることを目的とします。

- 個別のコミュニケーション: 定期的な電話やメール、オンライン面談などを通じて、人事担当者や先輩社員が個別にコミュニケーションを取ります。画一的な連絡ではなく、「〇〇さんは元気にしていますか?」といったパーソナルな気遣いが心に響きます。

- 内定者同士の繋がり構築: 内定者懇親会やSNSグループなどを活用し、同期となる仲間との関係構築を支援します。入社前に仲間ができることは、学生にとって大きな安心材料となります。

- 会社への理解促進: 社内報の送付や、社内イベントへの招待などを通じて、会社の「今」を伝え続けます。これにより、自分もこの会社の一員になるのだという帰属意識が醸成されます。

- 入社前研修: eラーニングなどでビジネスマナーや業界知識を学ぶ機会を提供し、入社後のスムーズなスタートをサポートします。

内定者フォローは「監視」ではなく「支援」であるというスタンスを忘れてはなりません。学生の入社までの道のりに伴走し、最高のスタートが切れるようにサポートする姿勢が、内定辞退を防ぎ、入社後の活躍に繋がります。

⑤ データに基づいた採用活動で継続的に改善する

勘や経験だけに頼った採用活動には限界があります。成功確率を高めるためには、採用活動の各プロセスをデータで可視化し、客観的な事実に基づいて課題を発見し、改善していくPDCAサイクルを回すことが不可欠です。

追跡すべき主要な採用KPI(重要業績評価指標)には、以下のようなものがあります。

| KPIの種類 | 具体的な指標例 |

|---|---|

| 母集団形成 | 採用チャネル別の応募数、エントリー数 |

| 選考プロセス | 書類選考通過率、一次面接通過率、最終面接通過率 |

| 採用決定 | 内定者数、内定承諾率、内定辞退率 |

| コスト | 採用チャネル別のコスト、採用単価(1人あたりの採用コスト) |

| 入社後 | 早期離職率(1年以内、3年以内)、配属後のパフォーマンス評価 |

これらのデータを定期的に分析することで、「どの採用チャネルからの応募者が内定に結びつきやすいか」「どの選考段階で離脱が多いか」といった課題が明確になります。例えば、特定のチャネルからの応募者の面接通過率が低い場合、そのチャネルの募集メッセージがターゲットとずれている可能性があります。データという客観的な根拠に基づいて仮説を立て、改善策を実行し、その結果をまたデータで検証する。この継続的な改善サイクルこそが、採用活動を年々進化させ、成功へと導く王道です。

新卒採用にかかる費用

新卒採用は、企業にとって重要な投資活動ですが、それには相応のコストがかかります。予算を計画し、費用対効果を最大化するためには、どのような費用が発生するのかを正確に把握しておく必要があります。

費用の内訳(外部コストと内部コスト)

新卒採用にかかる費用は、大きく「外部コスト」と「内部コスト」の2種類に分けられます。

1. 外部コスト

外部コストとは、社外のサービスや業者に対して支払う費用のことです。採用活動の成果に直結しやすく、予算の中でも大きな割合を占めることが一般的です。

| 外部コストの項目 | 具体的な内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 広告費 | 就職ナビサイト(リクナビ、マイナビなど)への掲載料、Web広告の出稿費など。 | 数十万円〜数百万円(プランによる) |

| 人材紹介サービス費 | 新卒紹介サービスを利用した際の成功報酬。採用者の理論年収の30〜35%が相場。 | 1人あたり約80万円〜100万円 |

| イベント出展費 | 合同企業説明会や就職イベントへの出展料。ブースの装飾費なども含む。 | 数十万円〜百万円以上(規模による) |

| 採用ツール利用料 | ダイレクトリクルーティングツール、採用管理システム(ATS)、オンライン面接ツールなどの月額・年額利用料。 | 月額数万円〜数十万円 |

| アウトソーシング費 | 会社説明会の運営代行、応募者対応の委託など、採用業務の一部を外部に委託する際の費用。 | 業務内容に応じて変動 |

| その他 | 採用パンフレットやノベルティグッズの制作費、適性検査の実施費用など。 | 数万円〜数十万円 |

2. 内部コスト

内部コストとは、採用活動を社内で行うために発生する費用のことです。直接的な支払いではないため見過ごされがちですが、実際には大きなコストとなっています。

| 内部コストの項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 人件費 | 採用担当者や面接官が採用活動に費やす時間の給与換算額。最も大きな割合を占める内部コスト。 |

| 交通費・宿泊費 | 遠方の学生を面接に呼ぶ際の交通費や、社員が地方の説明会に出張する際の費用。 |

| 内定者フォロー費 | 内定者懇親会の開催費用、内定者への贈答品代など。 |

| リファラル採用の報奨金 | 社員紹介制度で、紹介が成功した場合に支払うインセンティブ。 |

| 研修費 | 新入社員研修の企画・運営にかかる費用、外部講師への謝礼など。 |

これらの外部コストと内部コストを合算したものが、採用活動の総費用となります。コストを削減することだけを考えるのではなく、どの費用が採用成果に最も貢献しているのかを見極め、戦略的に予算を配分することが重要です。

採用単価の平均相場

採用単価とは、新入社員1人を採用するためにかかった費用の総額を指します。これは、採用活動の費用対効果を測るための重要な指標です。

採用単価の計算式:

採用単価 = 採用コスト総額(外部コスト + 内部コスト) ÷ 採用人数

株式会社リクルートの「就職白書2024」によると、2023年度の新卒採用における学生一人あたりの平均採用コスト(採用単価)は114.7万円でした。これは前年度の99.5万円から15.2万円増加しており、採用競争の激化に伴いコストが上昇していることを示しています。(参照:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2024」)

この採用単価は、あくまで平均値であり、企業の規模や業種、採用する職種によって大きく変動します。一般的に、知名度の高い大手企業よりも、学生への認知度を高めるための広告費が多くかかりがちな中小企業の方が、採用単価は高くなる傾向があります。また、専門性の高い理系人材の採用は、文系人材に比べて単価が高くなることが知られています。

採用コストを抑えるための工夫としては、以下のようなものが考えられます。

- リファラル採用の活用: 広告費や紹介料がかからないため、コストを大幅に削減できます。

- 自社採用サイト・SNSの強化: 長期的に見れば、外部メディアへの依存度を下げ、コスト効率の良い母集団形成が可能になります。

- 採用手法の見直し: データ分析に基づき、費用対効果の低い採用チャネルへの出稿を止め、効果の高いチャネルに予算を集中させます。

- オンラインツールの活用: オンライン説明会や面接を導入することで、会場費や交通費を削減できます。

新卒採用は、企業の未来を創るための投資です。コストを意識しつつも、必要な投資は惜しまず、自社にマッチした優秀な人材を獲得するための戦略的なアプローチを継続していくことが、企業の持続的な成長に繋がるのです。