現代の採用市場は、売り手市場が続き、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。従来の求人広告を出して応募を待つ「待ち」の採用手法だけでは、自社が本当に求める優秀な人材に出会うことが難しくなりました。このような状況で、新たな採用戦略として大きな注目を集めているのが「ダイレクト・リクルーティング」です。

ダイレクト・リクルーティングは、企業が自ら候補者を探し出し、直接アプローチする「攻め」の採用手法です。この手法を導入することで、転職市場にはまだ出てきていない優秀な「転職潜在層」にもアプローチでき、採用コストの削減やミスマッチの防止といった多くのメリットが期待できます。

しかし、その一方で「採用担当者の負担が大きい」「短期的な採用には向かない」といったデメリットも存在し、成功させるためには戦略的なアプローチとノウハウが不可欠です。

この記事では、ダイレクト・リクルーティングの基本的な概念から、従来の採用手法との違い、具体的な手法、メリット・デメリット、そして成功に導くための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、数多く存在するダイレクト・リクルーティングサービスの中から自社に合ったものを選ぶための視点や、おすすめのサービス、採用業務を効率化するツールについても詳しくご紹介します。

これからダイレクト・リクルーティングを始めたいと考えている採用担当者の方はもちろん、すでに導入しているものの、なかなか成果が出ずに悩んでいる方にとっても、採用活動を成功に導くためのヒントが詰まっています。ぜひ最後までお読みいただき、自社の採用戦略をアップデートするための一助としてください。

目次

ダイレクト・リクルーティングとは

ダイレクト・リクルーティングは、日本語で「直接採用」と訳され、その名の通り、企業が採用したいと考える候補者に対して、直接アプローチを行う採用手法を指します。従来のように求人媒体に広告を掲載したり、人材紹介会社に依頼したりして、応募者が現れるのを「待つ」のではなく、企業側から能動的に候補者を探し出し、アプローチする「攻め」の姿勢が最大の特徴です。

具体的には、企業はダイレクト・リクルーティングサービス(スカウト媒体)のデータベースや、SNS、自社のタレントプールなどを活用して候補者を検索します。そして、自社の求める要件に合致する人材を見つけたら、スカウトメールなどを送付して直接コンタクトを取り、自社の魅力を伝えながら選考へと繋げていきます。

この手法は、単に候補者を探して連絡を取るだけではありません。候補者一人ひとりの経歴やスキル、志向性を深く理解し、その人に合わせたアプローチを行うことで、自社への興味・関心を喚起し、最終的に入社へと導く、一連の戦略的な活動全体を指します。採用担当者には、マーケティングや営業に近い視点が求められると言えるでしょう。

従来の採用手法との違い

ダイレクト・リクルーティングの理解を深めるために、従来の代表的な採用手法である「求人広告」と「人材紹介」との違いを比較してみましょう。それぞれの特徴、メリット、デメリットを整理することで、ダイレクト・リクルーティングの位置づけがより明確になります。

| 採用手法 | 特徴 | 企業側のスタンス | アプローチ対象 | コスト構造 |

|---|---|---|---|---|

| ダイレクト・リクルーティング | 企業が候補者を直接探し、アプローチする | 攻め | 転職顕在層・潜在層 | 定額制または成功報酬型 |

| 求人広告 | 求人媒体に広告を掲載し、応募を待つ | 待ち | 転職顕在層 | 掲載課金型 |

| 人材紹介 | 人材紹介会社に候補者の紹介を依頼する | 待ち(エージェントが動く) | 転職顕在層 | 成功報酬型 |

1. 求人広告との違い

求人広告は、リクナビやマイナビといった求人サイトや、求人情報誌などに自社の求人情報を掲載し、それを見た候補者からの応募を待つ手法です。

- スタンスの違い: 求人広告が「待ち」であるのに対し、ダイレクト・リクルーティングは「攻め」です。求人広告では、どのような候補者が応募してくるかをコントロールできず、求める人材からの応募が全くないという事態も起こり得ます。一方、ダイレクト・リクルーティングでは、企業側が候補者を選んでアプローチするため、採用ターゲットに対してピンポイントでアプローチできるのが大きな違いです。

- アプローチ対象の違い: 求人広告に応募するのは、基本的に積極的に転職活動を行っている「転職顕在層」です。しかし、ダイレクト・リクルーティングでは、転職意欲はまだ高くないものの「良い機会があれば話を聞いてみたい」と考えている「転職潜在層」にもアプローチが可能です。この潜在層には、現職で高く評価されている優秀な人材が多く含まれているため、アプローチできる価値は非常に大きいと言えます。

2. 人材紹介との違い

人材紹介は、人材紹介会社(エージェント)に求める人物像を伝え、条件に合う候補者を紹介してもらう手法です。

- 主体性の違い: 人材紹介では、候補者探しや初期のアプローチをエージェントが代行します。企業は紹介された候補者と面接する形が一般的です。これに対し、ダイレクト・リクルーティングでは、候補者探しからアプローチ、魅力づけまで、すべて自社が主体となって行います。これにより、自社の言葉で直接、企業の魅力やビジョンを伝えることができ、採用ノウハウも社内に蓄積されやすいというメリットがあります。

- コスト構造の違い: 人材紹介の多くは成功報酬型で、採用が決定した際に、採用者の理論年収の30%〜35%程度の手数料を支払うのが一般的です。例えば年収600万円の人材を採用した場合、180万円〜210万円程度のコストがかかります。一方、ダイレクト・リクルーティングサービスは、月額や年額の定額制、あるいは比較的安価な成功報酬型が多く、一人あたりの採用コスト(CPA)を大幅に抑えられる可能性があります。

このように、ダイレクト・リクルーティングは、従来の採用手法の課題であった「応募者の質をコントロールできない」「潜在層にアプローチできない」「採用コストが高騰する」といった点を克服できる、新しい時代の採用戦略として位置づけられています。

ダイレクト・リクルーティングが注目されている背景

なぜ今、多くの企業がダイレクト・リクルーティングに注目し、導入を進めているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や働き方における構造的な変化があります。

労働人口の減少

日本が直面している最も大きな課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15歳〜64歳)の減少です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。(参照:総務省統計局「人口推計」)

労働人口が減少するということは、企業にとって採用できる人材のパイが縮小することを意味します。特に、専門性の高いスキルを持つ人材や、次世代のリーダー候補となる優秀な人材は、ますます希少な存在となります。

このような状況下で、従来の「待ち」の採用手法を続けていては、優秀な人材を獲得することは極めて困難です。限られた人材のパイの中から、競合他社に先んじて自社にマッチする人材を見つけ出し、確保するためには、企業自らが積極的に動く「攻め」の採用、すなわちダイレクト・リクルーティングが不可欠となっているのです。

働き方や採用手法の多様化

終身雇用制度が過去のものとなり、転職が当たり前の時代になりました。一人ひとりが自身のキャリアを主体的に考え、より良い環境を求めて積極的に情報収集し、行動するようになっています。

- キャリア観の変化: 副業や兼業、フリーランスといった多様な働き方が広がり、個人が企業に依存するのではなく、自らのスキルや専門性を高めて市場価値を向上させる意識が強まっています。

- 情報収集チャネルの多様化: 候補者が企業情報を得る手段は、従来の求人サイトだけに留まりません。SNS(LinkedIn, X, Facebookなど)、企業のオウンドメディア(採用ブログや技術ブログ)、社員の口コミサイト、オンラインイベントなど、多岐にわたります。

- SNSの普及: SNSの普及は、採用活動に大きな変化をもたらしました。候補者は自身の経歴やスキル、考えなどをオープンに発信するようになり、企業はそうした情報をもとに候補者の人柄や専門性をより深く理解できるようになりました。逆に、企業もSNSを通じて自社のカルチャーや働く環境、ビジョンなどを積極的に発信し、候補者との接点を作ることが可能になりました。これはソーシャルリクルーティングとも呼ばれ、ダイレクト・リクルーティングの有力な手法の一つです。

こうした変化により、企業と個人の関係はより対等なものになりました。企業はもはや「選ぶ」側ではなく、候補者から「選ばれる」存在です。候補者は多様な情報源から企業を吟味し、自分に最も合う場所を選びます。このような状況において、企業が候補者に直接アプローチし、対話を通じて相互理解を深め、自社の魅力をパーソナライズして伝えていくダイレクト・リクルーティングの重要性は、今後ますます高まっていくでしょう。

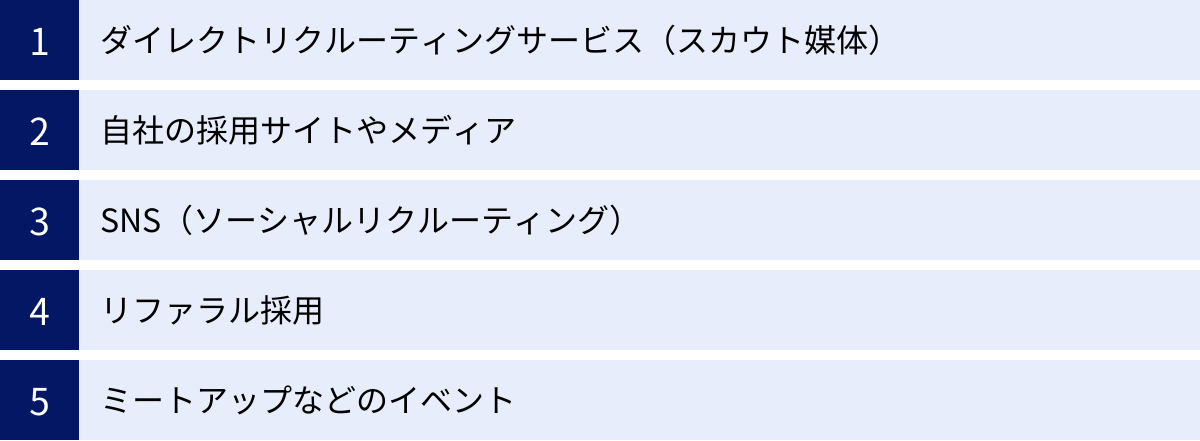

ダイレクト・リクルーティングの主な手法5つ

ダイレクト・リクルーティングと一言で言っても、そのアプローチ方法は多岐にわたります。企業の採用ターゲットやフェーズ、かけられるリソースによって、最適な手法は異なります。ここでは、代表的な5つの手法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。これらの手法を単独で用いるのではなく、複数を組み合わせることで、より効果的な採用活動を展開できます。

① ダイレクトリクルーティングサービス(スカウト媒体)

現在、ダイレクト・リクルーティングにおいて最も主流となっているのが、専用のプラットフォーム、通称「スカウト媒体」を活用する手法です。これらのサービスには、転職を希望または検討している多数の候補者が自らの経歴やスキル、希望条件などを登録しています。企業は、このデータベースにアクセスし、自社の求める要件(職種、スキル、経験年数、年齢など)で候補者を検索し、該当者に対して直接スカウトメールを送ることができます。

- 特徴:

- 膨大な候補者データベース: 数十万人から数百万人規模の登録者データベースを利用できるため、幅広い層の候補者からターゲットを探し出すことが可能です。

- 検索機能の充実: 詳細な検索条件を設定できるため、効率的に候補者を絞り込めます。

- 転職潜在層へのリーチ: 転職活動を本格的に開始していないが、情報収集のために登録している潜在層にもアプローチできます。

- メリット:

- 効率性: ゼロから候補者を探す手間が省け、効率的に母集団を形成できます。

- アプローチのしやすさ: 候補者はスカウトが来ることを前提に登録しているため、比較的スムーズにコンタクトが取れます。

- デメリット:

- コスト: サービスの利用には、月額や年額の定額料金、または成功報酬が発生します。

- 競争の激化: 多くの企業が利用しているため、優秀な候補者にはスカウトメールが集中し、自社のメールが埋もれてしまう可能性があります。差別化された魅力的なスカウト文面の作成が不可欠です。

代表的なサービスとしては、ハイクラス向けの「ビズリーチ」、ITエンジニア特化の「Green」や「Findy」、新卒向けの「OfferBox」などがあり、それぞれターゲット層や特徴が異なります。

② 自社の採用サイトやメディア

オウンドメディアリクルーティングとも呼ばれ、自社で運営する採用サイトやブログ、技術ブログなどを通じて情報発信を行い、自社のファンを増やし、応募に繋げる中長期的な手法です。これは、候補者に直接スカウトを送る「アウトバウンド型」の手法とは異なり、魅力的なコンテンツで候補者を引きつける「インバウンド型」のダイレクト・リクルーティングと言えます。

- 特徴:

- 情報発信の自由度: 掲載できる情報量や形式に制限がなく、自社の魅力を自由に、そして深く伝えることができます。

- コンテンツ例: 社員インタビュー、プロジェクトの裏側、企業文化や制度の紹介、経営者のメッセージ、専門分野に関する技術ブログなど。

- メリット:

- 採用ブランディング: 継続的な情報発信により、「この会社で働きたい」という候補者の共感や憧れを醸成し、企業の採用ブランドを構築できます。

- マッチング精度の向上: 企業の理念や文化を深く理解した上で応募してくるため、入社後のミスマッチが起こりにくい傾向があります。

- 資産性の高さ: 作成したコンテンツは企業の資産として蓄積され、継続的に候補者を引きつける効果が期待できます。

- デメリット:

- 即効性の低さ: 効果が出るまでに時間がかかり、数ヶ月から1年以上の長期的な視点が必要です。

- リソースが必要: 質の高いコンテンツを継続的に制作・運用するための企画力、ライティングスキル、そして工数が必要です。

③ SNS(ソーシャルリクルーティング)

LinkedIn、X(旧Twitter)、Facebook、YOUTRUSTといったビジネスSNSや一般的なSNSを活用して、候補者と接点を持ち、採用に繋げる手法です。企業の公式アカウントからの情報発信に加え、採用担当者や現場の社員が個人アカウントで積極的に発信し、候補者と直接コミュニケーションを取るケースも増えています。

- 特徴:

- リアルな情報: 候補者の投稿内容から、スキルや経験だけでなく、人柄、価値観、興味関心といったパーソナルな部分を垣間見ることができます。

- 多様なアプローチ: 企業情報の発信、有益な情報のシェア、DMでの直接アプローチ、コミュニティへの参加など、様々な方法で候補者との関係を構築できます。

- メリット:

- コスト: 基本的に無料で始められるため、採用コストを抑えることができます。

- 潜在層へのリーチ: SNSは日常的に利用するツールであるため、転職を全く考えていない層にも自然な形でリーチできる可能性があります。

- カジュアルな接点: フォーマルな選考の前に、カジュアルなコミュニケーションを通じて相互理解を深めることができます。

- デメリット:

- 運用工数とノウハウ: 継続的な発信や候補者とのコミュニケーションには、相応の工数とSNS運用のノウハウが求められます。

- 炎上リスク: 不適切な発信や過度なアプローチは、企業の評判を損なうリスク(炎上リスク)を伴います。

④ リファラル採用

自社の社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。紹介する社員は、自社の文化や事業内容、そして紹介する知人のスキルや人柄の両方をよく理解しているため、非常にマッチング精度が高いのが特徴です。これも、企業が能動的にネットワークを活用して採用に繋げる「攻め」の手法の一環と捉えられます。

- 特徴:

- 信頼性の高さ: 社員という信頼できるフィルターを通しているため、候補者の信頼性が高く、企業側も安心して選考を進められます。

- 制度設計の重要性: 全社的にリファラル採用を文化として根付かせるためには、紹介制度の周知や、紹介してくれた社員へのインセンティブ設計などが重要になります。

- メリット:

- 採用コストの削減: 求人広告費や人材紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に抑えることができます。(インセンティブ費用は発生)

- 定着率の高さ: 入社前に社員からリアルな情報を得ているため、入社後のギャップが少なく、定着率が高い傾向にあります。

- デメリット:

- 人間関係への配慮: 不採用となった場合に、紹介した社員と知人の関係性が気まずくなる可能性があります。選考プロセスにおける丁寧なコミュニケーションが不可欠です。

- 母集団の限界: 社員の個人的なネットワークに依存するため、継続的に多数の候補者を集めることは難しい場合があります。また、似たようなバックグラウンドを持つ人材が集まりやすく、組織の多様性が損なわれる可能性も指摘されています。

⑤ ミートアップなどのイベント

自社で勉強会やセミナー、交流会といったイベントを企画・開催し、参加者の中から候補者を見つけ出す手法です。特に、エンジニアやデザイナーといった専門職の採用で効果的とされています。イベントを通じて、自社の技術力や企業文化を直接アピールし、参加者の興味を引きつけます。

- 特徴:

- 直接的なコミュニケーション: イベントの場で、参加者と直接対話し、スキルレベルや学習意欲、人柄などを確認することができます。

- テーマ設定の重要性: 参加者の興味を引くような魅力的なテーマ(例:最新技術のハンズオン、業界の著名人を招いたトークセッションなど)を設定することが集客の鍵となります。

- メリット:

- 質の高い母集団: 企業の特定分野に興味・関心を持つ、意欲の高い候補者と効率的に出会うことができます。

- 強力な魅力づけ: 現場の社員が登壇し、技術的な知見や仕事の面白さを語ることで、参加者に対して強力な魅力づけ(アトラクト)が可能です。

- デメリット:

- 企画・運営の工数: イベントの企画、集客、会場の手配、当日の運営など、多大な工数とリソースが必要です。

- 集客の難易度: 知名度が低い企業の場合、十分な参加者を集めることが難しい場合があります。

これらの手法は、それぞれに長所と短所があります。自社の採用目標やリソース、ターゲットとする人材像に合わせて、最適な手法を選択し、組み合わせていくことが、ダイレクト・リクルーティングを成功させるための重要な鍵となります。

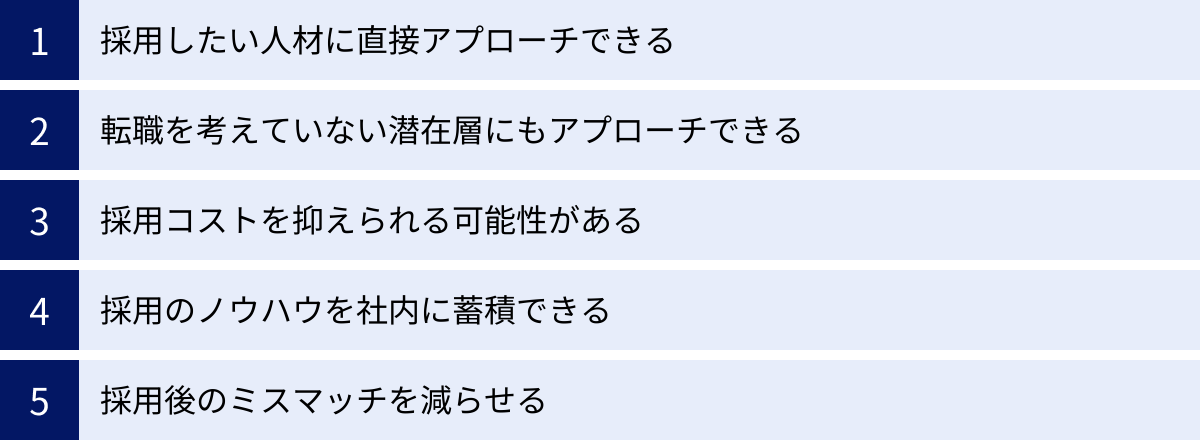

ダイレクト・リクルーティングのメリット5つ

ダイレクト・リクルーティングを導入することで、企業は従来の採用手法では得られなかった多くのメリットを享受できます。ここでは、その中でも特に重要な5つのメリットについて、具体的に解説します。これらのメリットを理解することは、社内で導入の合意形成を図る上でも役立つでしょう。

① 採用したい人材に直接アプローチできる

これがダイレクト・リクルーティングが持つ最大のメリットと言っても過言ではありません。従来の求人広告では、広告を出した後は応募を待つしかなく、どのようなスキルや経験を持つ人が応募してくるかは分かりませんでした。結果として、要件に満たない応募者の書類選考に多くの時間を費やしてしまうことも少なくありませんでした。

しかし、ダイレクト・リクルーティングでは、企業が主体となって候補者を探し出します。スカウト媒体のデータベースで「特定のプログラミング言語での開発経験5年以上」「マネジメント経験あり」「〇〇業界での営業経験者」といったように、具体的なスキルや経験で候補者を絞り込み、まさに「この人に会いたい」と思う人材に直接アプローチできます。

このピンポイントでのアプローチにより、選考プロセス全体の効率が大幅に向上します。書類選考でミスマッチが減るため、採用担当者は有望な候補者とのコミュニケーションや面談により多くの時間を割くことができます。これにより、採用の質そのものの向上が期待できるのです。

② 転職を考えていない潜在層にもアプローチできる

一般的な転職市場にいるのは、積極的に転職活動を行っている「転職顕在層」です。しかし、世の中には「今の会社に大きな不満はないが、もっと良い条件や面白い仕事があれば話を聞いてみたい」と考えている、優秀な「転職潜在層」が数多く存在します。彼らは現職で高いパフォーマンスを発揮しており、企業にとって非常に魅力的な人材ですが、求人広告を出すだけでは彼らに出会うことはできません。

ダイレクト・リクルーティングは、この転職潜在層にアプローチできる数少ない有効な手段です。企業側から「あなたの〇〇というご経験に大変魅力を感じました。ぜひ一度、弊社の〇〇というポジションについてお話しさせていただけませんか?」といった形でアプローチすることで、これまで接点のなかった優秀な人材の興味を引くことができます。

特に、競合他社がまだリーチできていない優秀な人材を他社に先駆けて発掘し、関係性を構築できる点は、企業の競争力を大きく左右する重要な要素です。優秀な人材の獲得競争が激化する現代において、潜在層にリーチできる価値は計り知れません。

③ 採用コストを抑えられる可能性がある

採用活動において、コストは常に重要な課題です。特に、人材紹介サービスを利用した場合のコストは高額になりがちです。一般的に、人材紹介の成功報酬は採用者の理論年収の30%〜35%が相場とされています。例えば、年収800万円のハイクラス人材を採用した場合、240万円〜280万円もの手数料が発生します。

一方、ダイレクト・リクルーティングサービスは、月額または年額で数十万円程度の定額制プランや、採用決定時に数十万円程度の成功報酬を支払うプランが主流です。

例えば、定額制プランを年間100万円で契約し、3人の採用に成功した場合、一人あたりの採用単価(CPA)は約33万円です。人材紹介と比較すると、採用コストを劇的に抑えられる可能性があることは明らかです。もちろん、ダイレクト・リクルーティングには担当者の人件費や工数がかかりますが、それを考慮しても、特に複数名を採用する場合には大きなコストメリットが生まれます。採用予算が限られているスタートアップや中小企業にとっても、導入しやすい採用手法と言えるでしょう。

④ 採用のノウハウを社内に蓄積できる

人材紹介サービスに依存した採用活動を続けていると、採用の成功がエージェントのスキルや力量に左右され、自社に採用に関する知見が溜まっていきません。担当のエージェントが変わってしまったり、紹介会社のサービスが終了してしまったりすると、またゼロから採用活動を構築し直さなければならないリスクがあります。

ダイレクト・リクルーティングでは、候補者の選定(ターゲティング)、スカウト文面の作成、効果測定、候補者とのコミュニケーション、魅力づけ(アトラクト)、クロージングまで、採用活動の一連のプロセスをすべて自社で担います。

この過程を通じて、

- どのような人材が市場にいるのか

- どのようなスカウト文面が候補者に響くのか

- 自社のどの点が魅力として伝わるのか

- 候補者はどのような点に不安を感じるのか

といった、生きた採用ノウハウがデータとして社内に蓄積されていきます。成功体験だけでなく、失敗体験もすべてが貴重な学びとなり、次回の採用活動に活かすことができます。これは、短期的な採用成功に留まらない、企業の持続的な成長を支える「採用力」そのものを強化することに繋がる、非常に大きなメリットです。

⑤ 採用後のミスマッチを減らせる

「鳴り物入りで採用したのに、入社後に期待したパフォーマンスを発揮してくれない」「社風に合わず、すぐに辞めてしまった」といった採用のミスマッチは、企業にとって大きな損失です。ミスマッチは、選考段階での相互理解の不足から生じることがほとんどです。

ダイレクト・リクルーティングでは、選考の初期段階から採用担当者や現場の社員が候補者と直接、そして継続的にコミュニケーションを取ります。スカウトメールのやり取りから始まり、カジュアル面談、複数回の面接といったプロセスを通じて、企業側は候補者のスキルや人柄を深く理解できます。

同時に、候補者に対しても、企業のビジョンや事業内容、チームの雰囲気、仕事のやりがい、そして時には厳しい側面なども、包み隠さず丁寧に伝えることができます。 このような密な対話を通じて、お互いの期待値をすり合わせることができるため、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。結果として、「こんなはずではなかった」という入社後のギャップを最小限に抑え、採用後の定着率と活躍度を高める効果が期待できるのです。

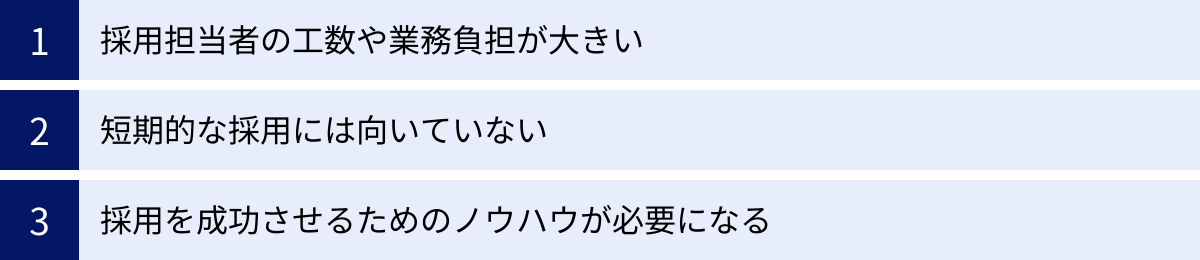

ダイレクト・リクルーティングのデメリット3つ

多くのメリットがある一方で、ダイレクト・リクルーティングにはいくつかのデメリットや、導入する上で乗り越えるべきハードルが存在します。これらの課題を事前に理解し、対策を講じることが、導入を成功させるための鍵となります。

① 採用担当者の工数や業務負担が大きい

ダイレクト・リクルーティングの最大のデメリットは、採用担当者にかかる工数や業務負担が非常に大きいことです。従来の「待ち」の採用手法とは異なり、「攻め」の採用では、企業側が行うべきタスクが格段に増えます。

具体的な業務内容としては、以下のようなものが挙げられます。

- 候補者の検索・リストアップ: 膨大なデータベースから、ペルソナに合致する候補者を一人ひとり確認し、アプローチ対象をリストアップする作業。

- スカウトメールの作成・送信: 候補者一人ひとりのプロフィールを読み込み、パーソナライズされた魅力的なスカウトメールを作成して送信する作業。テンプレートの使い回しでは効果は期待できません。

- 返信対応・日程調整: 候補者からの返信に迅速に対応し、カジュアル面談や面接の日程を調整する作業。

- 効果測定・分析: 送信したスカウトの開封率や返信率などをトラッキングし、改善点を見つけ出す分析作業。

- 継続的なコミュニケーション: すぐに選考に進まない候補者とも関係を維持し、将来の採用に繋げるための継続的なフォロー(タレントプーリング)。

これらの業務を他の業務と兼任しながら片手間でこなすのは非常に困難です。ダイレクト・リクルーティングで成果を出すためには、専任の担当者を置くか、採用チーム全体で役割分担をするなどの体制構築が必要になります。リソースが不足している企業にとっては、この工数の大きさが導入の大きな障壁となる可能性があります。

② 短期的な採用には向いていない

ダイレクト・リクルーティングは、中長期的な視点でじっくりと取り組むべき採用手法です。特に、転職潜在層へのアプローチを主眼に置く場合、スカウトを送ってからすぐに応募や採用に繋がるケースは稀です。

候補者は現職で活躍しているため、すぐの転職を考えていないことがほとんどです。そのため、まずはカジュアル面談で情報交換をするところから始まり、その後も定期的に連絡を取り合いながら、少しずつ自社への興味を高めてもらうという、時間をかけた関係構築が求められます。候補者の転職意欲が高まるタイミングを待つ必要もあり、採用決定までに数ヶ月から半年以上かかることも珍しくありません。

したがって、「急な欠員が出て、1ヶ月以内に後任を採用したい」といった緊急性の高い採用ニーズには、ダイレクト・リクルーティングは不向きです。このような場合は、応募が集まりやすい求人広告や、すぐに候補者を紹介してもらえる人材紹介サービスの方がスピーディーに対応できるでしょう。ダイレクト・リクルーティングは、将来の事業拡大を見据えた計画的な人材獲得戦略として位置づけるのが適切です。

③ 採用を成功させるためのノウハウが必要になる

ダイレクト・リクルーティングは、ただツールを導入してスカウトメールを送れば成功するほど単純なものではありません。成果を出すためには、マーケティングや営業に近い専門的なスキルやノウハウが求められます。

具体的には、以下のようなノウハウが必要です。

- ペルソナ設計スキル: 事業戦略に基づき、どのようなスキル・経験・志向性を持つ人材が必要なのかを定義する能力。

- ターゲティングスキル: 膨大な候補者の中から、ペルソナに合致する人材を的確に見つけ出す能力。

- コピーライティングスキル: 多数のスカウトメールに埋もれない、候補者の心に響く件名や本文を作成する能力。

- コミュニケーションスキル: 候補者の興味を引き出し、不安を解消し、自社の魅力を効果的に伝える対話能力。

- データ分析スキル: 開封率や返信率などの数値を分析し、改善施策を立案・実行する能力。

これらのノウハウが社内にない場合、手探りの状態で活動を進めることになり、なかなか成果が出ずに時間とコストだけを浪費してしまうリスクがあります。初めてダイレクト・リクルーティングを導入する企業は、外部のコンサルティングサービスを利用したり、運用代行を依頼したり、あるいは手厚いサポート体制を持つサービスを選んだりすることも有効な選択肢となります。また、社内で勉強会を開くなどして、チーム全体のスキルアップを図る継続的な努力も不可欠です。

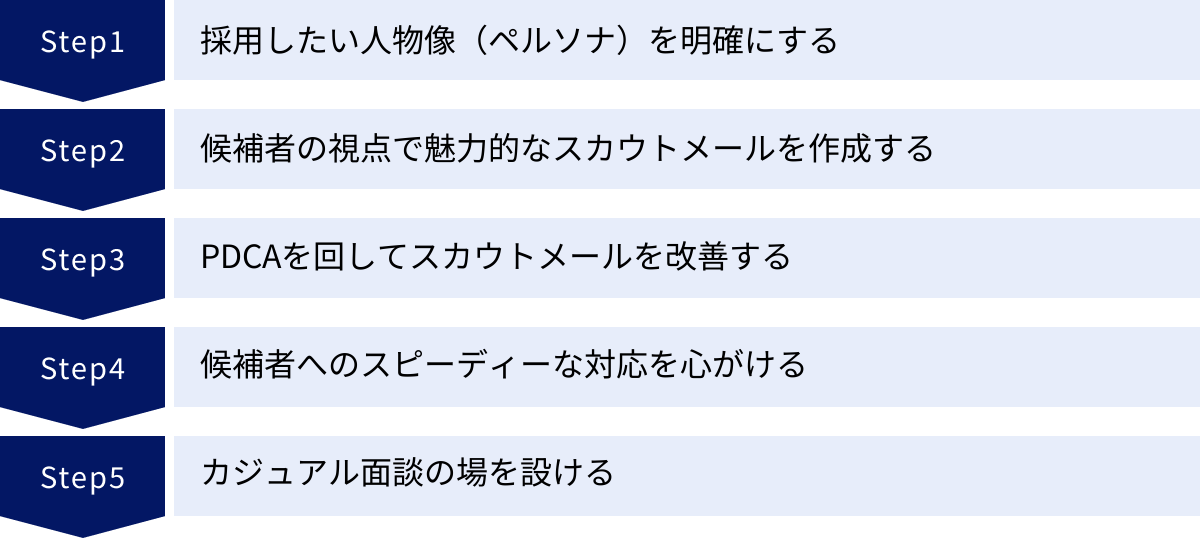

ダイレクト・リクルーティングを成功させる5つのポイント

ダイレクト・リクルーティングのメリットを最大化し、デメリットを克服するためには、戦略的なアプローチが欠かせません。ここでは、採用活動を成功に導くために押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。これらのポイントを一つひとつ実践することで、採用の精度と効率は大きく向上するでしょう。

① 採用したい人物像(ペルソナ)を明確にする

ダイレクト・リクルーティングの全ての活動の起点となるのが、「誰を採用したいのか」を具体的に定義すること、すなわち採用ペルソナの設計です。ペルソナが曖昧なままでは、候補者を探す際の検索軸がブレてしまい、効果的なスカウト文面も書けません。

ペルソナを設定する際は、以下のような項目をできるだけ詳細に言語化してみましょう。

- 基本情報: 年齢、性別、居住地など

- スキル・経験:

- 必須のスキル(例:Javaでの開発経験5年以上、SaaSの法人営業経験)

- 歓迎するスキル(例:AWSの知見、チームマネジメント経験)

- 経験業界や企業規模

- 志向性・価値観:

- どのような働き方を好むか(例:チームで協力したい、裁量を持って働きたい)

- キャリアにおいて何を重視するか(例:専門性を深めたい、社会貢献性の高い仕事がしたい)

- どのような企業文化にフィットしそうか

- 情報収集の手段:

- どのようなWebサイトやSNSを閲覧しているか

- どのようなイベントに参加していそうか

重要なのは、このペルソナ設計を採用担当者だけで完結させないことです。実際にその人材が配属される現場のマネージャーやメンバーを巻き込み、「どんな人と一緒に働きたいか」「どんなスキルがあればチームの課題を解決できるか」といったリアルな意見をヒアリングしましょう。これにより、解像度の高い、実用的なペルソナが完成し、採用後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。

② 候補者の視点で魅力的なスカウトメールを作成する

優秀な候補者のもとには、毎日何通、多い時には何十通ものスカウトメールが届きます。その中で自社のスカウトメールを開封してもらい、さらに「話を聞いてみたい」と思ってもらうためには、細やかな工夫が必要です。

テンプレートを少し変えただけの画一的なメールは、絶対に見抜かれます。 成功の鍵は、「なぜ、他の誰でもなく『あなた』に連絡したのか」を具体的に伝えることです。

- 件名で惹きつける: 「〇〇のご経験を拝見し、ぜひお力をお借りしたくご連絡しました」「貴殿の〇〇に関する知見と弊社の△△事業には高い親和性を感じています」など、パーソナライズされた件名を心がけましょう。

- 冒頭で「なぜなら」を伝える: 本文の冒頭で、候補者のプロフィールのどこに魅力を感じたのかを具体的に記述します。「〇〇プロジェクトでのご経験は、現在弊社が注力している△△の開発において、まさに求めているものです」といったように、具体性を持たせることが重要です。

- 自社の魅力を押し付けない: 自社の良い点を一方的に羅列するのではなく、「あなたの〇〇というスキルは、弊社の△△という環境でなら、さらに活かせるのではないか」と、候補者にとってのメリット(=ベネフィット)を提示する視点を持ちましょう。

- 共感と敬意を示す: 候補者の経歴やアウトプット(ブログや登壇資料など)に目を通し、共感や敬意を示す一文を加えることで、特別感を演出し、候補者の心を動かすことができます。

一通一通に時間をかけるのは大変ですが、この手間を惜しまないことが、高い返信率に繋がります。

③ PDCAを回してスカウトメールを改善する

スカウトメールは、送りっぱなしでは成果は上がりません。送信したスカウトの効果をデータで測定し、継続的に改善していくPDCAサイクルを回すことが不可欠です。

多くのダイレクト・リクルーティングサービスには、効果測定機能が備わっています。主に以下の数値を定点観測しましょう。

- 開封率: 送信したスカウトのうち、どれだけが開封されたか。件名や送信する時間帯が大きく影響します。

- 返信率: 開封されたスカウトのうち、どれだけが返信に繋がったか。本文の内容や魅力づけの質が問われます。

- 面談設定率: 返信があった候補者のうち、どれだけがカジュアル面談や面接に繋がったか。

これらの数値を分析し、「Aという件名とBという件名では、どちらが開封率が高いか」「エンジニアには朝より夜に送った方が返信率が高いのではないか」といった仮説を立て、A/Bテストを繰り返しながら、自社なりの「勝ちパターン」を見つけ出していくことが重要です。この地道な改善活動が、中長期的な採用成果を大きく左右します。

④ 候補者へのスピーディーな対応を心がける

優秀な候補者は、複数の企業から同時にアプローチを受けている「引く手あまた」の状態です。せっかく候補者から興味を持って返信をもらっても、こちらの対応が遅れてしまっては、その間に他社の選考が進んでしまい、貴重な機会を逃してしまいます。

「鉄は熱いうちに打て」ということわざの通り、候補者の興味・関心が高いタイミングを逃さない、スピーディーな対応が極めて重要です。

- 返信は24時間以内に: 候補者から返信があったら、遅くとも24時間以内(できれば当日中)に一次返信を行うことをルール化しましょう。

- 日程調整は候補者に優しく: 面談の日程調整では、複数の候補日時をこちらから提示するなど、候補者の手間を最小限にする配慮を忘れないようにしましょう。

- 社内連携を密に: 面接官とのスケジュール調整が滞らないよう、事前に社内での連携体制を整えておくことも重要です。

このスピーディーで誠実な対応は、候補者に「自分は大切にされている」「この会社は仕事も速そうだ」というポジティブな印象を与え、志望度を高める効果もあります。

⑤ カジュアル面談の場を設ける

いきなり「面接」「選考」と構えてしまうと、まだ転職意欲が高くない潜在層の候補者は、応募を躊躇してしまいます。そこで有効なのが、選考とは切り離した「カジュアル面談」の場を設けることです。

カジュアル面談は、お互いのことを知るための情報交換の場です。企業側は自社の事業や文化について説明し、候補者側は自身のキャリアや興味について話します。この場で合否を判断するのではなく、あくまで相互理解を深め、候補者に自社への興味を持ってもらうことを目的とします。

- 参加のハードルを下げる: 「まずは30分、オンラインで気軽にお話ししませんか?」といった形で誘い、候補者が気軽に参加できるようにしましょう。

- 現場社員に同席してもらう: 採用担当者だけでなく、候補者の職種に近い現場の社員やマネージャーに同席してもらうと、よりリアルで魅力的な話をすることができ、候補者の満足度も高まります。

このカジュアル面談を通じて、候補者が「この会社、面白そうだな」「もっと詳しく話を聞いてみたい」と感じれば、その後の選考プロセスへスムーズに移行できる可能性が高まります。候補者の心理的なハードルを下げ、応募への橋渡しをする重要なステップです。

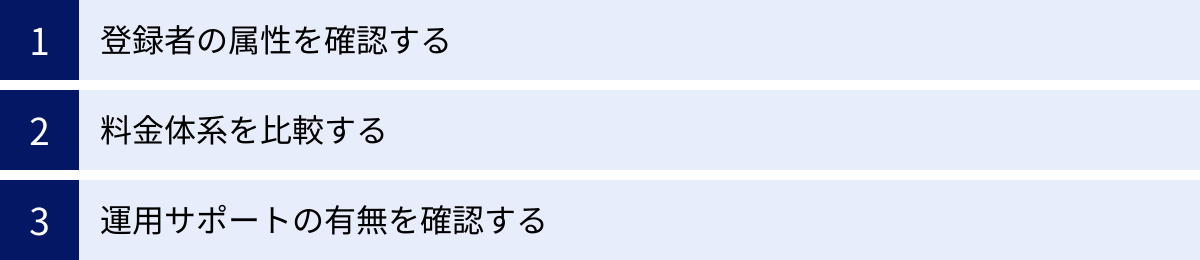

ダイレクト・リクルーティングサービスの選び方

ダイレクト・リクルーティングを始めるにあたり、多くの企業が最初に検討するのが、スカウト媒体、すなわち「ダイレクト・リクルーティングサービス」の導入です。しかし、現在では非常に多くのサービスが存在し、それぞれに特徴があるため、どのサービスを選べば良いか迷ってしまうことも少なくありません。自社の採用を成功させるためには、目的に合ったサービスを慎重に選ぶことが重要です。ここでは、選定の際に確認すべき3つの主要なポイントを解説します。

登録者の属性を確認する

最も重要なのが、そのサービスに登録している候補者の属性が、自社の採用したい人物像(ペルソナ)と合致しているかという点です。どんなに優れた機能を持つサービスでも、自社が求める人材がいなければ意味がありません。

各サービスの公式サイトや資料で、以下の項目を確認しましょう。

- 職種:

- 総合型か、特化型か: 幅広い職種を網羅しているのか、それともエンジニア、デザイナー、営業、管理部門など、特定の職種に特化しているのか。例えば、ITエンジニアを採用したいのであれば、IT・Web業界に特化したサービスの方が効率的です。

- 登録者の職種比率: 全登録者のうち、どの職種の割合が多いのか。自社が採用したい職種の登録者が多いサービスを選びましょう。

- 経験・スキルレベル:

- キャリア層: ハイクラス・経営幹部層が多いのか、ミドル層(マネージャー・リーダー層)が中心か、それとも若手・ポテンシャル層が多いのか。

- 新卒か、中途か: サービスが新卒採用向けなのか、中途採用向けなのかも大きな違いです。

- 年齢層・年収層:

- 登録者の平均年齢や年齢分布、希望年収のボリュームゾーンなどを確認し、自社の給与レンジやターゲットとする年齢層とマッチしているかを見極めます。

多くのサービスでは、契約前にデモ画面を見せてもらえたり、トライアルで実際にどのような候補者がいるかを確認できたりします。契約を決める前に、必ず自社のペルソナに合致する候補者が、十分な人数登録されているかを確認することを強くお勧めします。

料金体系を比較する

ダイレクト・リクルーティングサービスの料金体系は、主に「成功報酬型」と「定額制(先行投資型)」の2種類に大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社の採用計画や予算規模に合った体系を選ぶことが重要です。

- 成功報酬型:

- 特徴: 初期費用や月額費用はかからず、採用が決定し、候補者が入社した時点で費用が発生します。

- メリット: 採用できるまでコストがかからないため、導入リスクが低いのが最大のメリットです。ダイレクト・リクルーティングを初めて試す企業や、採用人数が少ない場合に適しています。

- デメリット: 一人あたりの成功報酬額が定額制の月額料金よりは高めに設定されていることが多く、複数名採用すると結果的にコストが割高になる可能性があります。

- 定額制(先行投資型):

- 特徴: 半年や1年といった契約期間に対して、あらかじめ定まった料金を支払います。期間中であれば、何人採用しても追加料金はかかりません。

- メリット: 複数名の採用を計画している場合、一人あたりの採用単価(CPA)を大幅に抑えることができます。 継続的に採用活動を行う企業にとっては、予算管理がしやすい点も魅力です。

- デメリット: 先に費用を支払うため、一人も採用できなかった場合でもコストがかかるというリスクがあります。

自社の年間採用人数、予算、そしてダイレクト・リクルーティングに対する経験値を考慮し、どちらの料金体系が自社にとってリスクとリターンのバランスが良いかを慎重に判断しましょう。

運用サポートの有無を確認する

特にダイレクト・リクルーティングを初めて導入する企業や、社内に専任の担当者を置くリソースがない企業にとって、サービス提供会社からの運用サポートの手厚さは非常に重要な選定基準となります。

ツールを提供するだけでなく、そのツールをいかに使いこなし、成果に繋げるかという部分まで支援してくれるかを確認しましょう。

- 導入時のサポート:

- 初期設定のサポートや、効果的な求人票の書き方に関するアドバイスなど、スムーズなスタートを切るための支援があるか。

- 運用中のサポート(カスタマーサクセス):

- 専任の担当者がつき、定期的なミーティングで進捗確認や課題のヒアリングをしてくれるか。

- 効果測定データ(開封率、返信率など)を基にした具体的な改善提案をしてくれるか。

- 魅力的なスカウト文面の添削や、成功事例の共有などを行ってくれるか。

- 学習コンテンツの提供:

- 活用方法に関するセミナーやウェビナー、ノウハウが学べる資料などが提供されているか。

手厚いサポートがあるサービスは、その分料金が高くなる傾向にありますが、自社だけで手探りで進めるよりも、結果的に早く成果が出て、費用対効果が高まるケースも少なくありません。自社のノウハウやリソースの状況を客観的に評価し、どの程度のサポートが必要かを検討することが大切です。

ダイレクト・リクルーティングサービスの料金体系

ダイレクト・リクルーティングサービスを選定する上で、料金体系の理解は不可欠です。前述の通り、料金体系は大きく「成功報酬型」と「定額制」に分けられます。ここでは、それぞれの仕組みとメリット・デメリットをより詳しく解説し、どのような企業に適しているのかを整理します。

成功報酬型

成功報酬型は、リスクを抑えてダイレクト・リクルーティングを始めたい企業に適した料金体系です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 料金発生のタイミング | 採用が決定し、候補者が実際に入社した時点 |

| 初期費用・月額費用 | 原則として無料 |

| 料金の目安 | 採用された候補者の理論年収の15%~25%程度、または職種などに応じて数十万円の固定額 |

| メリット | ・採用が成功するまで費用がかからないため、導入リスクが極めて低い ・採用予算を無駄にする心配がない ・採用人数が少ない場合や、不定期な採用に適している |

| デメリット | ・採用人数が多くなると、トータルコストが定額制より割高になる可能性がある ・一人あたりの採用単価が高めになる傾向がある |

| 適している企業 | ・初めてダイレクト・リクルーティングを導入する企業 ・年間の採用人数が1~2名程度の企業 ・採用予算が限られているスタートアップや中小企業 ・特定のポジションの欠員補充など、スポットでの採用を行いたい企業 |

具体例:

ある成功報酬型のサービスを利用して、理論年収600万円のエンジニアを採用したとします。成功報酬料率が20%の場合、600万円 × 20% = 120万円の費用が発生します。もし、このサービスで年間3人採用した場合、合計で360万円のコストがかかる計算になります。

成功報酬型は、無駄なコストを発生させたくないという企業心理にマッチした、非常に分かりやすい料金体系です。まずはこのタイプから始めてみて、ダイレクト・リクルーティングの手応えを掴むというのも賢い選択です。

定額制(先行投資型)

定額制は、計画的に多数の採用を行う企業にとって、コストパフォーマンスが高い料金体系です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 料金発生のタイミング | 契約時(半年または1年契約が一般的) |

| 初期費用・月額費用 | 契約期間に応じた定額料金を前払いまたは分割で支払う |

| 料金の目安 | プランによるが、年間数十万円~数百万円程度 |

| メリット | ・契約期間中であれば、何人採用しても追加料金が発生しない ・採用人数が増えるほど、一人あたりの採用単価(CPA)が下がる ・年間の採用予算を確定させやすく、管理がしやすい |

| デメリット | ・先行投資となるため、一人も採用できなくても契約料金は返金されない ・導入の初期コストがかかる |

| 適している企業 | ・年間を通じて継続的に採用活動を行う企業 ・年間の採用計画人数が多い企業(目安として3名以上) ・採用コストをできるだけ抑えたい企業 ・ある程度ダイレクト・リクルーティングのノウハウがあり、成果を見込める企業 |

具体例:

ある定額制のサービスを、年間契約料180万円で利用したとします。このサービスで年間3人の採用に成功した場合、一人あたりの採用単価は60万円です。もし6人採用できれば、一人あたりの採用単価は30万円まで下がります。前述の成功報酬型の例と比較すると、3人採用した時点ですでにコストメリットが出ていることが分かります。

定額制を最大限に活用するためには、契約期間中に目標人数を採用しきるための、しっかりとした運用体制と戦略が不可欠です。「契約したからには元を取る」という意識で、積極的にプラットフォームを使いこなす姿勢が求められます。

【目的別】おすすめのダイレクト・リクルーティングサービス13選

ここでは、国内で利用されている主要なダイレクト・リクルーティングサービスを「ハイクラス向け」「ミドル・若手向け」「IT・Web特化」「スタートアップ・ベンチャー向け」「新卒向け」という5つのカテゴリに分けて紹介します。各サービスの特徴やターゲット層を理解し、自社の目的に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

※各サービスの情報は、記事執筆時点の公式サイトに基づいています。最新の情報や詳細な料金については、各サービスの公式サイトでご確認ください。

① ビズリーチ

- 特徴: 国内最大級のハイクラス向け転職サイト。 経営幹部、管理職、専門職などの即戦力人材が多数登録しています。登録には審査があり、一定の基準を満たした会員のみが利用できるため、質の高い候補者データベースが魅力です。

- ターゲット層: 管理職、役員候補、専門職など、年収600万円以上のハイクラス人材。

- 料金体系: 定額制。

- 参照: ビズリーチ公式サイト

② doda X

- 特徴: パーソルキャリアが運営するハイクラス専門の転職サービス。ヘッドハンターからのスカウトに加え、企業からの直接スカウトも可能です。キャリアカウンセリングなど、候補者向けのサポートも充実しています。

- ターゲット層: 次世代リーダーやエグゼクティブ層など、年収800万円以上のハイクラス人材。

- 料金体系: 成功報酬型と定額制プランがあります。

- 参照: doda X公式サイト

③ dodaダイレクト

- 特徴: 転職サイト「doda」が保有する200万人以上の豊富なデータベースに直接アプローチできるサービス。幅広い業種・職種の経験者が登録しており、若手からミドル層まで多様な人材を探すことができます。

- ターゲット層: 20代~30代を中心とした若手・ミドル層。

- 料金体系: 定額制。

- 参照: dodaダイレクト公式サイト

④ AMBI

- 特徴: エン・ジャパンが運営する、20代・30代の若手ハイキャリア層に特化した転職サイト。合格可能性を診断できる「合格可能性診断」機能など、若手層に響くユニークな機能が特徴です。

- ターゲット層: 将来の幹部候補となるポテンシャルの高い若手人材。

- 料金体系: 成功報酬型。

- 参照: AMBI公式サイト

⑤ Green

- 特徴: IT・Web業界に特化したダイレクト・リクルーティングサービスとして高い知名度を誇ります。エンジニアやデザイナー、マーケターなどの専門職が多く登録。カジュアルな面談からの応募を促進する文化があります。

- ターゲット層: IT・Web業界のエンジニア、デザイナー、営業、マーケターなど。

- 料金体系: 成功報酬型と定額制プランがあります。

- 参照: Green公式サイト

⑥ Findy

- 特徴: GitHubやQiitaと連携し、エンジニアのスキルを偏差値として可視化する独自機能を持つ、ハイスキルなエンジニア採用に特化したサービスです。スキルレベルで候補者を検索できるため、技術要件に合った人材を効率的に探せます。

- ターゲット層: スキルレベルの高いITエンジニア(Web系、モバイルアプリ、機械学習など)。

- 料金体系: 成功報酬型と定額制プランがあります。

- 参照: Findy公式サイト

⑦ LAPRAS SCOUT

- 特徴: SNSや技術ブログ、GitHubなど、Web上のオープンデータから個人のアウトプットを収集・解析し、AIが自動でポートフォリオを作成するユニークなサービス。まだ転職市場にいない潜在層のエンジニアにアプローチできます。

- ターゲット層: 技術情報の発信を積極的に行っている優秀なITエンジニア。

- 料金体系: 定額制。

- 参照: LAPRAS SCOUT公式サイト

⑧ Wantedly

- 特徴: 「シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げ、給与や待遇ではなく、会社のビジョンやミッションへの共感を軸としたマッチングを創出するビジネスSNS。スタートアップやベンチャー企業に多く利用されています。

- ターゲット層: 会社の理念や事業内容に共感して働きたいと考える、若手を中心とした層。

- 料金体系: 定額制。

- 参照: Wantedly公式サイト

⑨ YOUTRUST

- 特徴: 日本のキャリアSNSとして急成長中のサービス。友人や同僚からの紹介(リファラル)を促進する機能が充実しており、信頼できる繋がりを通じて副業・転職のマッチングが生まれます。

- ターゲット層: スタートアップやIT業界で働く、向上心の高い若手・ミドル層。

- 料金体系: 定額制。

- 参照: YOUTRUST公式サイト

⑩ OfferBox

- 特徴: 新卒採用におけるダイレクトリクルーティングサービスの最大手。 学生が自身のプロフィールやアピールポイントを登録し、企業がそれを見てオファーを送る「逆求人」の仕組みです。幅広い大学・学部の学生が利用しています。

- ターゲット層: 全国の新卒学生。

- 料金体系: 成功報酬型と早期定額制プランがあります。

- 参照: OfferBox公式サイト

⑪ dodaキャンパス

- 特徴: ベネッセホールディングスとパーソルキャリアが運営する、成長支援と逆求人機能が一体となった新卒向けサービス。大学1・2年生から登録できるため、早期から学生との接点を持つことができます。

- ターゲット層: 早期からキャリアを考える意欲の高い新卒学生。

- 料金体系: 定額制。

- 参照: dodaキャンパス公式サイト

⑫ iroots

- 特徴: エン・ジャパンが運営する、上位校の学生や、独自の経験を持つ個性的な学生が多く登録している新卒向け逆求人サービス。学生の価値観や志向性を深く理解できるプロフィール項目が充実しています。

- ターゲット層: 思考力の高い上位校学生や、留学・長期インターン経験者など。

- 料金体系: 定額制と成功報酬型プランがあります。

- 参照: iroots公式サイト

⑬ キミスカ

- 特徴: 学生の「ありのままの姿」を評価することを目指す新卒向け逆求人サービス。適性検査ツール「キミスカ」の結果を基にスカウトを送れるのが大きな特徴で、学生の内面や潜在能力にアプローチできます。

- ターゲット層: 幅広い層の新卒学生。

- 料金体系: 定額制と成功報酬型プランがあります。

- 参照: キミスカ公式サイト

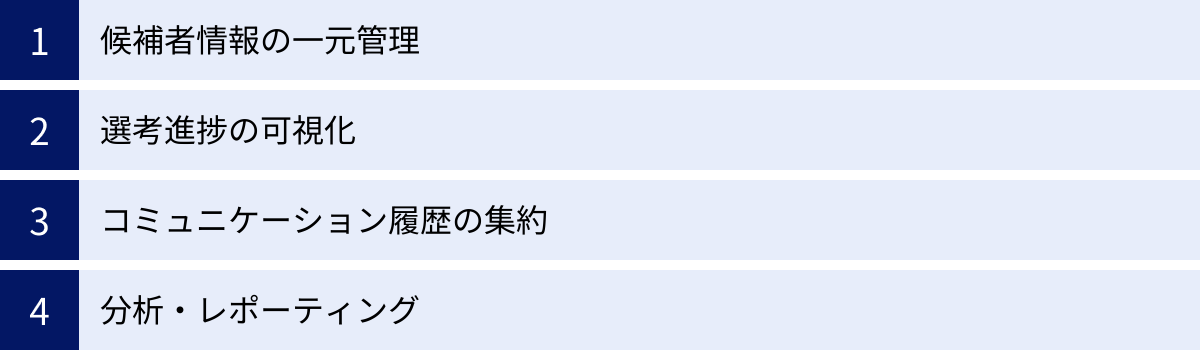

採用業務を効率化する採用管理システム(ATS)の活用

ダイレクト・リクルーティングは効果的な採用手法ですが、その最大の課題は「採用担当者の工数増大」です。複数のスカウト媒体を並行して利用したり、SNSやリファラル採用も組み合わせたりすると、候補者情報や選考の進捗管理は非常に煩雑になります。この課題を解決し、採用活動を効率化・高度化するために不可欠なツールが「採用管理システム(ATS)」です。

採用管理システム(ATS)とは

ATSとは、Applicant Tracking Systemの略で、日本語では「応募者追跡システム」と訳されます。その名の通り、採用活動における候補者(応募者)の情報を一元管理し、選考プロセス全体を可視化・効率化するためのシステムです。

ATSを導入することで、具体的に以下のようなことが可能になります。

- 候補者情報の一元管理: 複数の求人媒体、ダイレクト・リクルーティングサービス、自社採用サイト、リファラルなど、様々なチャネルから集まった候補者の情報を一つのシステムに集約できます。「あの候補者はどの媒体経由だっけ?」と探す手間がなくなります。

- 選考進捗の可視化: 候補者が「書類選考中」「一次面接」「最終面接」「内定」など、どの選考段階にいるのかを一覧で把握できます。これにより、対応漏れや選考の遅延を防ぎます。

- コミュニケーション履歴の集約: 候補者とのメールのやり取りや面接の評価などを、すべて候補者情報に紐づけて記録できます。採用チーム内で「誰がいつ、どのようなコミュニケーションを取ったか」を簡単に共有でき、引き継ぎもスムーズになります。

- 分析・レポーティング: 媒体別の応募数や選考通過率、内定承諾率などを自動で集計・分析できます。データに基づいた客観的な振り返りが可能になり、採用戦略の改善に役立ちます。

ダイレクト・リクルーティングにおいては、スカウトを送った候補者リスト(タレントプール)の管理や、長期的なフォローアップの履歴管理にもATSが非常に有効です。煩雑な管理業務をシステムに任せることで、採用担当者は候補者とのコミュニケーションや魅力づけといった、より本質的な業務に集中できるようになります。

おすすめの採用管理システム3選

数あるATSの中から、特にダイレクト・リクルーティングとの親和性が高く、多くの企業で導入されている代表的なシステムを3つ紹介します。

※各サービスの情報は、記事執筆時点の公式サイトに基づいています。最新の情報や詳細な料金については、各サービスの公式サイトでご確認ください。

① HERP Hire

- 特徴: 「スクラム採用」というコンセプトを掲げ、採用担当者だけでなく、現場の社員や経営陣など、全社を巻き込んだ採用活動を支援することに特化したATSです。特に、Slackとの強力な連携が特徴で、候補者の新規応募や選考進捗の更新、面接評価の依頼などがSlack上で完結します。これにより、現場社員の採用活動への参加ハードルを下げ、スピーディーな連携を実現します。20以上の求人媒体と連携しており、ダイレクト・リクルーティングサービスからの候補者情報も自動で取り込めます。

- こんな企業におすすめ: IT・Web業界やスタートアップなど、Slackを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用しており、現場主導の採用を推進したい企業。

- 参照: HERP Hire公式サイト

② sonar ATS

- 特徴: 新卒採用と中途採用の情報を一つのシステムで統合管理できるのが最大の強みです。煩雑になりがちな採用業務のフローを自由に設計でき、採用プロセスに合わせて自動で次のアクションを促す(例:面接通過後に自動で次回案内メールを送信)など、自動化機能が充実しています。LINEとの連携機能もあり、特に若手層や新卒学生とのコミュニケーションを円滑に行えます。

- こんな企業におすすめ: 新卒と中途の両方を採用しており、採用プロセス全体を効率化・自動化したい企業。

- 参照: sonar ATS公式サイト

③ MiiTel Recruiter

- 特徴: 面談・面接に特化したユニークな採用支援ツールです。AI搭載のIP電話「MiiTel」の技術を応用し、電話面談やWeb面談の会話を自動で録音・文字起こしし、AIが解析します。話している時間・聞いている時間の割合、話の被り、会話の速度などを可視化することで、面談・面接の品質向上を支援します。トップセールスならぬ「トップリクルーター」の面談内容を共有し、チーム全体のスキルアップに繋げることができます。

- こんな企業におすすめ: カジュアル面談や面接の質を高めたい企業。リモートでの採用活動が中心で、面談内容のブラックボックス化に課題を感じている企業。

- 参照: MiiTel Recruiter公式サイト

これらのATSを活用することで、ダイレクト・リクルーティングの運用は飛躍的に効率化されます。自社の採用課題や規模、カルチャーに合ったATSを選定し、ダイレクト・リクルーティングと組み合わせることで、最強の採用体制を構築できるでしょう。