企業の成長を左右する採用活動において、「母集団形成」は、その成否を決定づける最も重要な初期プロセスです。しかし、「そもそも応募が集まらない」「求めるスキルを持つ人材からの応募がない」といった課題に直面し、頭を悩ませる採用担当者の方は少なくありません。少子高齢化による労働力不足や、働き方の価値観の多様化が進む現代において、旧来の待ちの採用スタイルはもはや通用しなくなりつつあります。

このような状況下で優れた人材を獲得するためには、母集団形成を単なる「応募者集め」と捉えるのではなく、自社の未来を共に創るパートナー候補を見つけ出し、惹きつけるための戦略的活動として再定義する必要があります。

この記事では、母集団形成の基本的な概念から、なぜ今その重要性が増しているのかという社会的背景、企業が直面しがちな具体的な課題、そしてその課題を解決するための効果的な12の手法まで、網羅的に解説します。さらに、母集団形成を成功に導くための5つのポイントや、注意すべき点、役立つツール・サービスについても詳しくご紹介します。

本記事を最後までお読みいただくことで、自社の採用課題を的確に把握し、明日から実践できる具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

目次

母集団形成とは

採用活動を成功させるための第一歩は、母集団形成を正しく理解することから始まります。母集団形成は、単に多くの応募者を集めることではありません。その本質的な意味と目的を把握することが、効果的な採用戦略を立てる上での基盤となります。

採用活動における母集団形成の意味

採用活動における母集団形成とは、「自社が設定した採用要件に合致する可能性のある、潜在的な候補者の集団を形成すること」を指します。ここで重要なのは、「潜在的な候補者」という点です。現在、積極的に転職活動を行っている「顕在層」だけではなく、現職に満足しているものの、より良い機会があれば転職を考える可能性のある「潜在層」も含めた、幅広い人材プールを対象とします。

つまり、求人広告を出して応募を待つだけでなく、企業側から積極的に情報発信を行ったり、スカウトを送ったりして、自社に興味・関心を持つ人々を増やしていく一連の活動すべてが母集団形成に含まれます。

この母集団の「量」と「質」が、その後の採用プロセス全体の成果を大きく左右します。例えば、どれだけ優れた選考手法や面接官がいても、母集団の中に自社が求める人材が一人もいなければ、採用成功には至りません。逆に、質の高い母集団を形成できれば、選考プロセスが効率化され、採用ミスマッチのリスクも低減できます。

母集団形成は、採用活動という長い旅の羅針盤であり、出発点なのです。どのような候補者を集めたいのか(質)、そして、そのためにどれくらいの候補者が必要なのか(量)を戦略的に設計し、実行していくことが求められます。

母集団形成の目的

では、なぜ企業は時間とコストをかけて母集団形成に取り組むのでしょうか。その目的は、短期的な欠員補充に留まらず、企業の持続的な成長に直結する、より長期的で戦略的な視点に基づいています。

企業の継続的な成長のため

企業の最も重要な経営資源は「ヒト」です。事業を拡大し、新たなイノベーションを創出し、市場での競争優位性を維持するためには、優秀な人材の継続的な獲得が不可欠です。母集団形成の最大の目的は、企業の未来を担う人材を確保し、事業の継続的な成長を支えることにあります。

特に、変化の激しい現代のビジネス環境においては、現状の事業を維持するだけでなく、将来の事業展開や組織変革を見据えた人材ポートフォリオを構築する必要があります。例えば、今は存在しない事業領域への進出を計画している場合、それに必要なスキルやマインドセットを持つ人材を、今のうちから探し始め、関係性を構築しておくことが重要になります。

このように、母集団形成は、単なる「採用」という人事部門のタスクではなく、経営戦略と密接に連携した活動です。将来の事業計画から逆算して、どのような人材が必要になるかを予測し、計画的に候補者プールを形成していくことで、企業は変化に強い、しなやかな組織体制を築くことができます。

採用ミスマッチを減らすため

母集団形成のもう一つの重要な目的は、採用におけるミスマッチを未然に防ぐことです。採用ミスマッチとは、入社した社員が、企業の文化、価値観、業務内容、人間関係などに適合できず、期待されたパフォーマンスを発揮できない、あるいは早期に離職してしまう状況を指します。

ミスマッチは、採用コストの損失、教育担当者の工数の無駄、チームの士気低下など、企業にとって多大なダメージをもたらします。このミスマッチが発生する大きな原因の一つが、母集団形成の段階でのコミュニケーション不足です。

質の高い母集団形成では、単に求人要件を提示するだけでなく、自社のビジョンやミッション、カルチャー、働く環境のリアルな姿(良い面も悪い面も含む)を積極的に発信します。この情報発信を通じて、候補者は「この会社は自分に合っているか」を深く考える機会を得られます。

結果として、自社の価値観に共感し、事業内容に強い関心を持つ候補者が集まりやすくなります。このような候補者は、入社後の定着率が高く、エンゲージメント高く活躍してくれる可能性が非常に高まります。適切な情報提供を通じて候補者の自己選別を促し、相互理解を深めることが、結果的にミスマッチを減らし、採用の質を高めることに繋がるのです。

母集団形成が重要視される背景

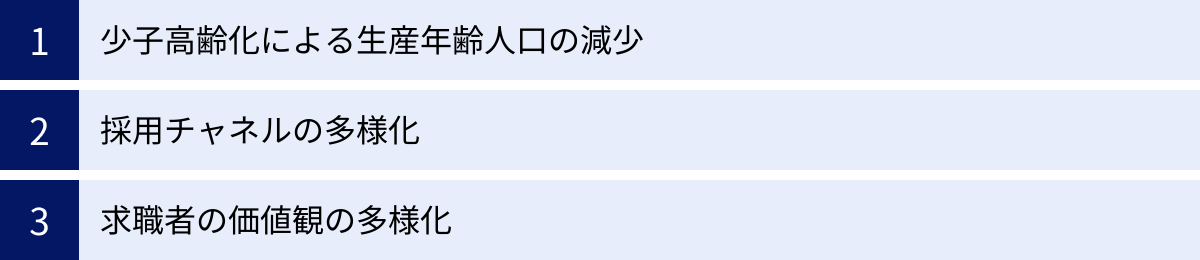

近年、多くの企業が母集団形成の重要性を再認識し、採用戦略の根幹に据えるようになっています。なぜ今、これほどまでに母集団形成が注目されているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場が直面する構造的な変化と、働き手の価値観のシフトがあります。

少子高齢化による生産年齢人口の減少

母集団形成が重要視される最も根源的な背景は、日本の急速な少子高齢化に伴う生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。総務省の発表によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は加速すると予測されています。

具体的には、1995年に8,716万人だった生産年齢人口は、2023年には7,395万人まで減少し、さらに2050年には5,275万人まで落ち込むと推計されています。(参照:総務省統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」)

この人口構造の変化は、採用市場に深刻な影響を及ぼしています。単純に、働く人の数が減るため、企業は人材の獲得競争をより激しく繰り広げなければなりません。かつてのように、求人を出せば自然に応募者が集まるという「買い手市場」は終わりを告げ、求職者が企業を選ぶ「売り手市場」が常態化しています。

このような状況下では、従来通りの「待ち」の採用姿勢では、必要な人材を確保することは極めて困難です。企業は、自社の存在を広く知らしめ、潜在的な候補者層に積極的にアプローチし、他社との差別化を図ることで、限られた人材プールの中から自社を選んでもらう必要があります。戦略的に母集団を形成し、候補者との関係を構築する「攻め」の採用活動が、企業の存続にとって不可欠となっているのです。

採用チャネルの多様化

かつて、企業の採用活動は、求人雑誌や新聞広告、ハローワーク、大学の就職課などが中心でした。しかし、インターネットとスマートフォンの普及により、採用チャネルは爆発的に多様化しました。

現在では、以下のような多岐にわたるチャネルが存在します。

- 総合型・特化型転職サイト

- 人材紹介(エージェント)

- ダイレクトリクルーティング(スカウト)サービス

- SNS(LinkedIn, X, Facebookなど)を活用したソーシャルリクルーティング

- 社員紹介(リファラル採用)

- 自社採用サイトやオウンドメディア

- オンライン・オフラインの採用イベントやミートアップ

- 元社員の再雇用(アルムナイ採用)

このようにチャネルが多様化したことで、企業は自社が求めるターゲット層に応じて、最適なアプローチ方法を選択できるようになりました。例えば、ハイクラスな専門職を採用したいならダイレクトリクルーティング、若手のエンジニア層にアプローチしたいなら技術系のイベントやSNS、というように、チャネルを使い分けることが可能です。

しかし、この多様化は同時に、採用活動の複雑化も意味します。どのチャネルを、どのような目的で、どのように組み合わせて活用するのかという「チャネルミックス戦略」の立案が、母集団形成の成果を大きく左右するようになりました。各チャネルの特性を理解し、自社の採用ペルソナや予算、工数に合わせて最適なポートフォリオを組むことが、採用担当者に求められる重要なスキルとなっています。

求職者の価値観の多様化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が変化し、働き手のキャリア観や仕事に対する価値観も大きく多様化しています。現代の求職者は、単に給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、より多角的な視点で企業を評価する傾向が強まっています。

求職者が重視する価値観の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 仕事のやりがい・自己成長: 自身のスキルアップやキャリア形成に繋がるか。挑戦的な仕事ができるか。

- 企業のビジョン・社会貢献性: 企業の理念や事業の社会的な意義に共感できるか。

- 働き方の柔軟性: リモートワーク、フレックスタイム、副業など、個人のライフスタイルに合わせた働き方が可能か。

- 組織文化・人間関係: 風通しの良いフラットな組織か。多様性が尊重されるか。

- ワークライフバランス: 残業時間や休暇の取得しやすさなど、プライベートとの両立が可能か。

こうした価値観の多様化に対応するためには、企業は画一的なメッセージを発信するだけでは不十分です。自社の「EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)」、つまり「この会社で働くことで得られる独自の価値」は何かを明確に定義し、それを様々なチャネルを通じて一貫して発信していく必要があります。

例えば、企業のカルチャーや社員の日常をSNSで伝えたり、自社の技術的な挑戦をオウンドメディアで発信したりすることで、特定の価値観を持つ求職者に深く響き、質の高い母集団の形成に繋がります。求職者のインサイトを深く理解し、彼らの心に響くコミュニケーションを設計することが、現代の母集団形成における重要な成功要因となっているのです。

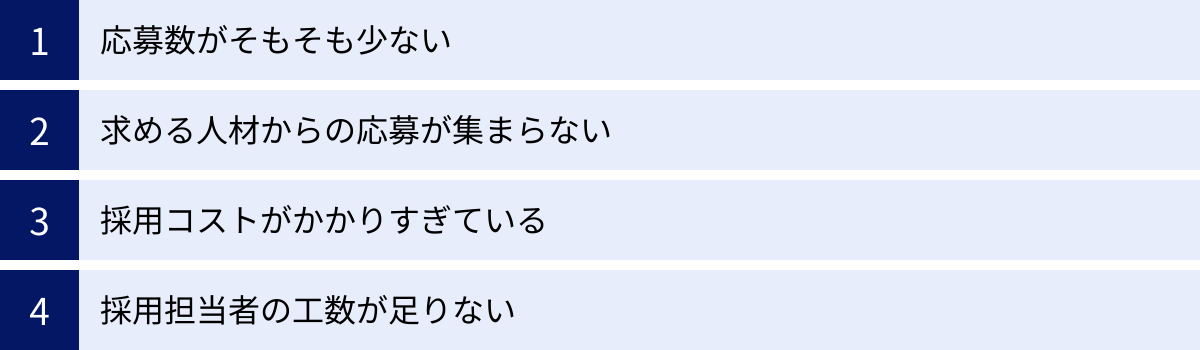

母集団形成でよくある4つの課題

多くの企業が母集団形成の重要性を認識している一方で、計画通りに進まず、さまざまな課題に直面するケースも少なくありません。ここでは、採用現場で頻繁に聞かれる4つの代表的な課題について、その原因と背景を掘り下げていきます。自社の状況と照らし合わせながら、課題解決の糸口を探してみましょう。

① 応募数がそもそも少ない

これは母集団形成における最も根源的かつ深刻な課題です。「求人広告を出しても、数えるほどしか応募が来ない」「エントリー期間を延長しても、目標数に全く届かない」といった状況は、採用担当者の意欲を削ぎ、採用計画そのものを見直さざるを得ない事態に繋がります。

この「応募数不足」という課題の背後には、いくつかの原因が考えられます。

- 企業知名度の低さ: 特にBtoB企業や中小・ベンチャー企業の場合、一般の求職者に対する認知度が低く、そもそも企業の存在を知られていないケースがあります。求職者は、知らない企業に応募することはできません。

- 求人情報の魅力不足: 求人票が、単なる業務内容と応募資格の羅列になっていませんか。仕事のやりがい、得られるスキル、チームの雰囲気、会社の将来性といった、求職者が「ここで働きたい」と感じるような魅力が伝わっていなければ、数多ある求人情報の中に埋もれてしまいます。

- ターゲットへのアプローチ不足: 自社が求める人材が、そもそも見ていない媒体に求人を出している可能性があります。例えば、ITエンジニアを募集しているのに、IT系以外の総合転職サイトにしか掲載していなければ、効果的なアプローチは望めません。

- 採用市場における競争激化: 同じ職種を募集する競合他社が、より良い条件や魅力的なメッセージを提示している場合、相対的に自社への応募が減ってしまうのは避けられません。

これらの原因を解決するためには、広報活動と連携した認知度向上施策や、求職者視点に立った求人票の抜本的な見直し、そして採用ターゲットの行動特性を分析した上でのチャネル選定が不可欠です。

② 求める人材からの応募が集まらない

「応募数はそれなりにあるのに、書類選考を通過する人がほとんどいない」「面接に進んでも、スキルや価値観が自社と合わない人ばかり」というのも、非常によくある課題です。これは、母集団の「量」は確保できても「質」が伴っていない状態で、結果的に選考工数だけが増大し、採用担当者が疲弊してしまう原因となります。

この「質のミスマッチ」は、なぜ起こるのでしょうか。

- 採用ペルソナの解像度が低い: 「誰を採用したいのか」というターゲット像(ペルソナ)が曖昧なまま採用活動を進めているケースです。「コミュニケーション能力が高い人」「主体性のある人」といった抽象的な言葉だけでは、現場と人事、そして経営陣の間で認識のズレが生じます。その結果、発信するメッセージもぼやけてしまい、意図しない層からの応募を招いてしまいます。

- 求人票の要件が不適切: 求めるスキルや経験を過剰に高く設定しすぎると、本来ターゲットとなり得る優秀な候補者が「自分には無理だ」と応募をためらってしまいます。逆に、要件が緩すぎると、スキル不足の応募者が殺到することになります。Must(必須要件)とWant(歓迎要件)を明確に切り分け、適切なレベル設定をすることが重要です。

- 訴求ポイントのズレ: 企業がアピールしている魅力と、ターゲット人材が求めている価値がずれている場合、質の高い母集団は形成されません。例えば、ワークライフバランスを重視する層を採用したいのに、成長機会や挑戦的な環境ばかりを強調しても響きません。ペルソナが何を重視するのかを深く理解し、それに合わせた情報発信が求められます。

この課題を克服するには、まず現場のマネージャーなどを巻き込み、具体的な業務内容やチームの課題に基づいて、精度の高い採用ペルソナを策定することが全ての出発点となります。

③ 採用コストがかかりすぎている

採用活動には、求人広告の掲載費、人材紹介会社への成功報酬、採用イベントの出展料など、多額のコストがかかります。特に、「応募者を集めるために、とりあえず有名な媒体に高額なプランで広告を出し続ける」「即戦力が欲しいために、高年収の人材を人材紹介経由で何人も採用する」といった戦略に頼りすぎると、採用コストは雪だるま式に膨れ上がります。

採用コストの高騰は、企業の収益性を圧迫するだけでなく、コスト削減のために必要な採用活動ができなくなるという悪循環にも陥りかねません。

この課題の主な原因は以下の通りです。

- 有料チャネルへの過度な依存: リファラル採用や自社サイト、SNSといった比較的低コストで運用できるチャネルを十分に活用せず、高コストな有料チャネルに頼り切っている状態です。

- 費用対効果(ROI)の分析不足: どのチャネルから応募した人が、どれくらいのコストで採用に至ったのかという「チャネル別の採用単価」を計測・分析できていないケースです。効果の低いチャネルに無駄なコストを投じ続けている可能性があります。

- 採用プロセスの非効率: 選考プロセスが長すぎたり、候補者への連絡が遅れたりすることで、選考途中の辞退者が増え、それまでかけたコストが無駄になってしまうこともあります。

コスト管理のためには、各採用手法の特性を理解し、自社の状況に合わせて有料チャネルと無料・低コストのチャネルをバランス良く組み合わせる「チャネルミックス」の視点と、データを基にした継続的な効果測定が不可欠です。

④ 採用担当者の工数が足りない

採用チャネルの多様化や、候補者一人ひとりへの丁寧なコミュニケーションの重要性が増す中で、採用担当者の業務量は増大の一途をたどっています。母集団形成だけでも、求人票の作成・更新、スカウトメールの送信、エージェントとの連携、イベントの企画・運営、応募者対応など、やるべきことは山積みです。

「本来やるべき戦略立案や候補者との関係構築に時間を割きたいのに、日々のオペレーション業務に追われて手が回らない」というのは、多くの採用担当者が抱えるジレンマです。

工数不足が引き起こす問題は深刻です。

- 施策の質の低下: 時間がないため、スカウトメールがテンプレートのままになったり、面接準備が不十分になったりするなど、一つひとつの施策の質が低下し、結果的に母集団の質も下がります。

- 候補者体験(Candidate Experience)の悪化: 応募者への連絡が遅れる、質問への回答が雑になるなど、候補者への対応が悪化すると、企業の評判を落とし、選考辞退や内定辞退に繋がります。SNS時代においては、悪い評判は瞬く間に拡散するリスクもあります。

- 新たな施策への挑戦ができない: 日々の業務に忙殺され、リファラル採用制度の導入やオウンドメディアの立ち上げといった、中長期的に効果が見込める新しい施策に着手できなくなります。

この課題を解決するためには、採用管理システム(ATS)などのツールを導入して定型業務を自動化・効率化したり、採用業務の一部を外部に委託する採用代行(RPO) を活用したりするなど、テクノロジーや外部リソースを賢く利用する視点が重要になります。

母集団形成の効果的な手法12選

母集団形成の課題を解決し、自社にマッチした人材プールを築くためには、多岐にわたる採用手法の特性を理解し、戦略的に組み合わせることが不可欠です。ここでは、代表的な12の母集団形成手法について、それぞれの概要、メリット、デメリットを詳しく解説します。

| 手法名 | 概要 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|

| ① 求人広告・転職サイト | 転職サイトに求人情報を掲載し、応募者を募る手法。 | ・短期間で多くの求職者にリーチできる ・幅広い層からの応募が期待できる |

・掲載費用がかかる ・応募の質がばらつきやすい ・他社求人に埋もれやすい |

| ② 人材紹介 | 人材紹介会社(エージェント)に求める人物像を伝え、候補者を紹介してもらう手法。 | ・自社にマッチした人材をスクリーニングしてくれる ・非公開求人として募集できる ・成功報酬型が多く、初期費用を抑えられる |

・採用単価が高額になりやすい(年収の30〜35%が相場) ・社内に採用ノウハウが蓄積しにくい |

| ③ ダイレクトリクルーティング | 企業がデータベースから候補者を検索し、直接スカウトを送る「攻め」の手法。 | ・転職潜在層にもアプローチ可能 ・自社の魅力を直接伝えられる ・採用単価を抑えられる可能性がある |

・スカウト文面の作成や候補者選定に工数がかかる ・運用ノウハウが必要 |

| ④ リファラル採用 | 自社の社員に知人や友人を紹介してもらう手法。 | ・採用コストを大幅に抑制できる ・カルチャーフィットした人材が集まりやすい ・定着率が高い傾向がある |

・人間関係に依存するため、安定的な母集団形成は難しい ・制度設計や社員へのインセンティブが必要 |

| ⑤ ソーシャルリクルーティング | X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInなどのSNSを活用して採用活動を行う手法。 | ・企業の文化や日常を発信し、ファンを形成できる ・潜在層と長期的な関係を築ける ・低コストで始められる |

・継続的な運用工数がかかる ・炎上リスクがある ・短期的な成果に繋がりにくい |

| ⑥ 自社採用サイト・オウンドメディア | 自社で運営する採用サイトやブログなどで情報発信を行い、応募を募る手法。 | ・自由なフォーマットで企業の魅力を深く伝えられる ・採用ブランディングの拠点となる ・自社の資産として継続的に応募者を集められる |

・サイト構築やコンテンツ作成にコストと工数がかかる ・集客(SEO対策など)に専門知識が必要 |

| ⑦ 合同企業説明会・採用イベント | 複数の企業が集まる説明会やイベントに出展し、求職者と直接交流する手法。 | ・一度に多くの求職者と接触できる ・企業の熱意や雰囲気を直接伝えられる ・直接的なコミュニケーションで相互理解が深まる |

・出展費用や人件費がかかる ・他社と比較されやすい ・接触できるのはイベント参加者に限られる |

| ⑧ 人材派遣・紹介予定派遣 | 派遣会社から人材を派遣してもらい、一定期間後に直接雇用に切り替えることを前提とした手法。 | ・実際の働きぶりを見てから採用を判断できる ・ミスマッチのリスクを低減できる ・急な欠員補充にも対応しやすい |

・採用までに時間がかかる ・派遣期間中の費用と、直接雇用時の紹介料がかかる ・必ず直接雇用できるとは限らない |

| ⑨ ハローワーク・大学のキャリアセンター | 国の公共職業安定所や大学の就職支援部署を通じて求人を出す手法。 | ・無料で求人掲載ができる ・地域密着型の採用に強い ・新卒採用において大学と連携できる |

・利用者が限定される場合がある ・専門職やハイクラス層の登録は少ない傾向 |

| ⑩ アルムナイ採用(出戻り採用) | 一度退職した元社員を再雇用する手法。 | ・即戦力として活躍を期待できる ・カルチャーフィットの懸念が少ない ・採用コストや教育コストを抑えられる |

・対象者が限られる ・退職理由や在籍社員との公平性に配慮が必要 ・アルムナイネットワークの構築・維持が必要 |

| ⑪ 採用代行(RPO) | 採用業務の一部または全部を専門の外部企業に委託する手法。 | ・採用担当者の工数を削減できる ・専門的なノウハウを活用できる ・コア業務に集中できる |

・委託費用がかかる ・社内にノウハウが蓄積されにくい場合がある ・委託先との密な連携が不可欠 |

| ⑫ 採用管理システム(ATS) | 応募者情報の一元管理や選考フローの自動化などを行うツール。直接の母集団形成手法ではないが、活動全体を支える。 | ・複数チャネルからの応募者を一元管理できる ・採用業務の効率化と工数削減 ・データ分析による採用活動の改善が可能 |

・導入・運用コストがかかる ・自社のプロセスに合わせた設定が必要 |

これらの手法に優劣はなく、自社の採用課題、ターゲット、予算、リソースに応じて、最適なものを選択し、複数を組み合わせて運用する「ポートフォリオ」の発想が極めて重要です。 例えば、短期間で広く母集団を形成したい場合は求人広告を主軸にしつつ、専門職の採用にはダイレクトリクルーティングを併用する、といった戦略が考えられます。

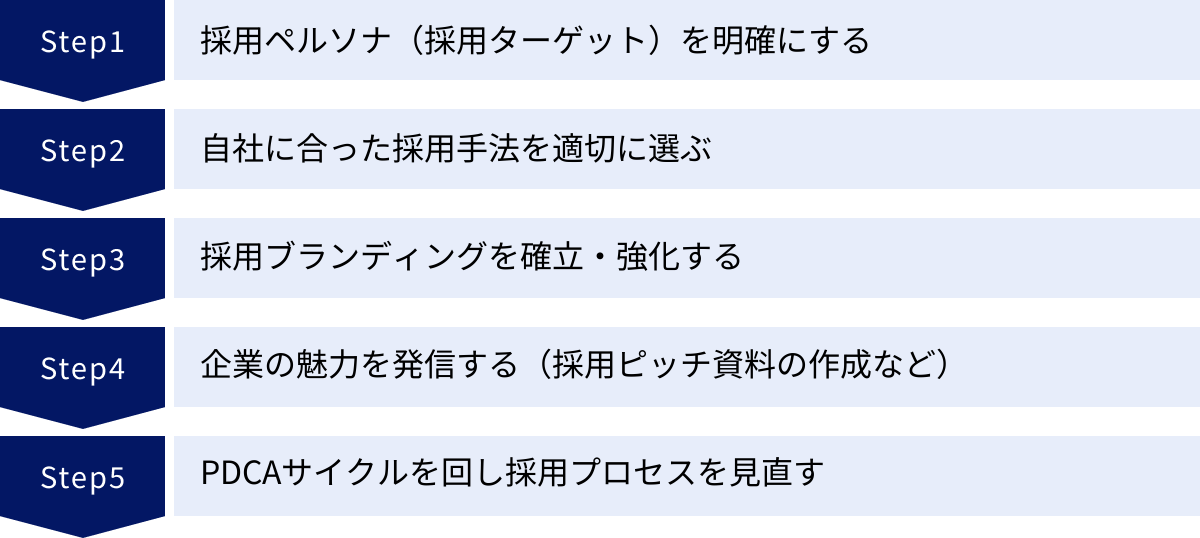

母集団形成を成功させる5つのポイント

効果的な手法を知るだけでは、母集団形成は成功しません。重要なのは、それらの手法をどのような戦略と方針のもとで運用するかです。ここでは、母集団形成を成功に導くために欠かせない5つの普遍的なポイントを解説します。これらのポイントを実践することで、採用活動の精度と効率は格段に向上するでしょう。

① 採用ペルソナ(採用ターゲット)を明確にする

母集団形成における全ての活動の出発点であり、最も重要なのが「採用ペルソナの明確化」です。ペルソナとは、自社が採用したい理想の人物像を、具体的な一人の人間として詳細に描き出したものです。

単に「営業経験3年以上」「プログラミング言語〇〇が使える」といったスキルや経験の条件(ターゲット)を羅列するだけでは不十分です。ペルソナ設定では、以下のような項目まで踏み込んで具体化します。

- 基本情報: 年齢、性別、居住地、家族構成など

- スキル・経験: 業務経験、専門スキル、語学力、保有資格など

- 価値観・志向性: 仕事に何を求めるか(成長、安定、社会貢献など)、どのような環境でパフォーマンスを発揮するか、キャリアの目標は何か

- 行動特性・情報収集: どのような情報を、どのチャネル(SNS、専門メディア、イベントなど)で収集しているか、転職を考えるきっかけは何か

- 性格・人柄: チームでの役割、コミュニケーションスタイル、ストレスへの対処法など

なぜ、ここまで詳細なペルソナが必要なのでしょうか。それは、ペルソナを明確にすることで、採用に関わる全ての意思決定に一貫した軸ができるからです。

- 響くメッセージが作れる: ペルソナが抱えるであろう悩みや欲求に寄り添った求人コピーやスカウト文面を作成できます。

- 適切なチャネルが選べる: ペルソナが日常的に利用しているメディアやサービスに的を絞ってアプローチできます。

- 選考基準が統一される: 面接官ごとの評価のブレがなくなり、客観的で公平な選考が可能になります。

ペルソナを作成する際は、採用担当者だけで完結せず、必ず配属予定先の現場マネージャーや活躍している社員を巻き込むことが重要です。彼らへのヒアリングを通じて、「どのような人が今のチームに必要か」「どんな人が成果を出しているか」というリアルな情報を集め、解像度の高いペルソナを共に作り上げていきましょう。

② 自社に合った採用手法を適切に選ぶ

採用手法は、前章で紹介したように多岐にわたります。しかし、全ての企業が全ての手法を試す必要はありませんし、それは非現実的です。重要なのは、明確化したペルソナと、自社の事業フェーズ、予算、採用担当者のリソースといった制約条件を照らし合わせ、最も効果的な手法を選択し、組み合わせること(チャネルミックス)です。

手法を選択する際の考え方の例をいくつか挙げます。

- ペルソナで選ぶ:

- 緊急度で選ぶ:

- 急な欠員補充: 人材紹介、求人広告(即効性が高い)

- 中長期的な人材プール形成: オウンドメディア、SNS、アルムナイ採用(時間がかかるが資産になる)

- コストで選ぶ:

- 予算が潤沢: 人材紹介、大規模な求人広告などを組み合わせる

- 予算が限られている: リファラル採用、ハローワーク、SNS、自社サイトからの直接応募を強化する

成功する企業は、単一の手法に依存しません。例えば、「主軸はダイレクトリクルーティングとし、補助的に人材紹介も利用する。並行して、将来のためにSNSでの情報発信とリファラル採用の文化醸成にも取り組む」といったように、短期・中期・長期の視点を持ち、複数の手法を組み合わせたポートフォリオを構築しています。まずは自社の状況を冷静に分析し、最も費用対効果が高いと思われる手法から着手してみるのが良いでしょう。

③ 採用ブランディングを確立・強化する

採用競争が激化する現代において、候補者は数多くの企業の中から「働く場所」を選びます。その時、候補者の意思決定に大きな影響を与えるのが「採用ブランディング」です。「あの会社で働くと、こんなに成長できそうだ」「あの会社の理念には共感できる」といった、企業に対するポジティブなイメージを醸成する活動全般を指します。

採用ブランディングの中核となるのが、「EVP(Employee Value Proposition=従業員価値提案)」の定義です。EVPとは、「従業員がその企業で働くことによって得られる、金銭的・非金銭的な価値の総体」を意味します。他社にはない、自社ならではの魅力を明確に言語化する作業です。

EVPを構成する要素には、以下のようなものがあります。

- 機会: キャリアパス、成長機会、挑戦的な仕事

- 人: 経営陣のビジョン、優秀な同僚、組織風土

- 組織: 企業の理念・ミッション、社会貢献性、ブランドイメージ

- 仕事: 仕事のやりがい、自律性、ワークライフバランス

- 報酬: 給与、賞与、福利厚生、株式報酬(ストックオプションなど)

これらの要素を整理し、「我社が従業員に提供できる独自の約束は何か」を定義します。そして、そのEVPを一貫したメッセージとして、採用サイト、求人票、面接、SNSなど、あらゆる候補者との接点で伝えていくことが、強力な採用ブランディングに繋がります。

④ 企業の魅力を発信する(採用ピッチ資料の作成など)

定義した採用ブランディングやEVPは、具体的に候補者に伝えなければ意味がありません。そのための強力なツールの一つが「採用ピッチ資料」です。

採用ピッチ資料とは、候補者に向けて、自社のことを深く、そして正直に理解してもらうためのプレゼンテーション資料です。単なる会社説明資料とは異なり、候補者の視点に立って、彼らが知りたいであろう情報を網羅的に盛り込むのが特徴です。

一般的な採用ピッチ資料の構成例は以下の通りです。

- 私たちのミッション・ビジョン: 何を目指している会社なのか

- 事業内容と市場の魅力: どんなビジネスで、どんな可能性があるのか

- 組織・チーム体制: どんな人たちが、どのように働いているのか

- カルチャー・価値観: 私たちが大切にしている行動規範は何か

- 現在の課題と今後の展望: どこに課題があり、どう乗り越えようとしているのか(正直に伝えることが信頼に繋がる)

- 働く環境・制度: リモートワーク、福利厚生、評価制度など

- 求める人物像: どんな人に仲間になってほしいか

この資料をカジュアル面談や面接の冒頭で提示することで、候補者との目線合わせができ、より深い対話が生まれます。また、企業の「良い面」だけでなく「課題」もオープンに語ることで、誠実な姿勢が伝わり、候補者の信頼を獲得し、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。

⑤ PDCAサイクルを回し採用プロセスを見直す

母集団形成は、一度計画を立てて実行したら終わり、というものではありません。市場環境や競合の動き、自社の状況は常に変化します。そのため、継続的に活動の成果を測定し、改善を繰り返す「PDCAサイクル」を回すことが不可欠です。

- Plan(計画): 採用ペルソナと目標(採用人数、期間、予算)を定め、チャネル戦略を立てる。

- Do(実行): 計画に沿って、求人掲載、スカウト送信、イベント出展などの施策を実行する。

- Check(評価): 各施策の成果をデータで評価する。ここで重要になるのが「採用ファネル分析」です。

- チャネル別の応募数、書類選考通過率、一次面接通過率、最終面接通過率、内定承諾率などの数値を可視化します。

- これにより、「どのチャネルからの応募者が質が高いか」「どの選考段階で離脱が多いか」といったボトルネックが明確になります。

- Action(改善): 評価結果に基づき、改善策を実行する。

- 応募が少ないチャネルの予算を、効果の高いチャネルに再配分する。

- 面接の通過率が低い場合は、面接官のトレーニングを実施したり、面接内容を見直したりする。

- 内定承諾率が低い場合は、オファー面談の内容を改善したり、内定者フォローを手厚くしたりする。

このサイクルを、採用管理システム(ATS)などを活用しながら、定期的(毎週、毎月など)に回していくことで、母集団形成の精度は着実に向上していきます。勘や経験だけに頼るのではなく、データを根拠とした意思決定を行うことが、現代の採用活動における成功の鍵です。

母集団形成における注意点

戦略的に母集団形成を進める上で、陥りがちな落とし穴がいくつか存在します。成功のポイントを押さえることと同時に、これらの注意点を意識することで、より効果的で持続可能な採用活動を実現できます。

応募の「量」だけでなく「質」も担保する

母集団形成というと、まず「応募者数」という分かりやすい指標に目が行きがちです。「応募が少ない」という課題を解決しようとするあまり、とにかく数を集めることだけに注力してしまうケースは少なくありません。例えば、応募のハードルを極端に下げたり、ターゲットを無視して手当たり次第に広告を出したりすると、一時的に応募数は増えるかもしれません。

しかし、その結果として集まった母集団が、自社の求めるスキルや価値観と大きく乖離したものであればどうなるでしょうか。書類選考や面接の工数が爆発的に増加し、採用担当者は大量の応募者対応に追われます。そして、最終的に採用に至る候補者はごくわずか、あるいはゼロという結果になりかねません。これは、時間とコストを浪費するだけで、本質的な課題解決には繋がっていません。

母集団形成で最も重要なのは、「量」と「質」の最適なバランスを見つけることです。質の高い母集団とは、採用ペルソナに合致し、選考を通過して入社に至る可能性が高い候補者の集団を指します。

質を担保するためには、以下の点を常に意識する必要があります。

- ペルソナの再確認: 全ての活動は、明確なペルソナ定義に基づいているか。

- 情報発信の具体性: 求人票やスカウト文面で、仕事の魅力だけでなく、厳しさや求められる役割を具体的に伝えているか。

- チャネルの選定: ペルソナに合致した候補者がいるチャネルに、リソースを集中できているか。

応募数が目標に達していても、書類選考通過率が極端に低い場合は、「質」に問題があるサインです。その際は、一度立ち止まり、メッセージングやチャネル戦略を見直す勇気が必要です。無駄な選考工数を削減し、本当に会うべき候補者とのコミュニケーションに時間を集中させることが、結果的に採用成功への近道となります。

採用単価・コストを適切に管理する

採用活動は、企業の投資活動の一環です。したがって、投下したコストに対してどれだけのリターンがあったのかを測定し、管理することは極めて重要です。特に、人材紹介や有料求人広告など、多額の費用が発生する手法を用いる場合は、コスト意識が不可欠です。

採用コストを管理する上で重要な指標が「採用単価(Cost Per Hire)」です。これは、一人の採用を決定するためにかかった総コストを示す指標で、以下の式で算出されます。

採用単価 = (外部コスト + 内部コスト) ÷ 採用人数

- 外部コスト: 求人広告費、人材紹介成功報酬、採用イベント出展料、採用ツールの利用料など

- 内部コスト: 採用担当者や面接官の人件費、リファラル採用のインセンティブ費用など

多くの企業では外部コストのみで計算しがちですが、採用活動に費やされる社員の時間もコストであると認識し、内部コストも含めて算出することで、より正確な費用対効果を把握できます。

採用単価を適切に管理するためには、以下の取り組みが有効です。

- チャネル別の採用単価を算出する: どの採用手法が最もコスト効率が良いかを把握します。「求人広告A経由では50万円、人材紹介B経由では200万円」といったように可視化することで、予算配分の最適化に繋がります。

- 無料・低コストチャネルを育成する: 自社採用サイトからの直接応募やリファラル採用、アルムナイ採用といったチャネルは、採用単価を大幅に引き下げるポテンシャルを秘めています。短期的な成果は出にくいかもしれませんが、中長期的な視点で投資し、育成していくことが、持続可能な採用体制の構築に繋がります。

- 選考プロセスの効率化: 選考途中の離脱は、それまでかけたコストを無駄にします。候補者へのスピーディーな連絡、適切な動機付け、良好な候補者体験の提供によって離脱率を改善することも、実質的なコスト削減に貢献します。

コストを意識することは、単なる経費削減が目的ではありません。限られた予算を最も効果的な活動に投下し、採用活動全体のROI(投資対効果)を最大化させるための戦略的な取り組みなのです。

母集団形成に役立つツール・サービス

現代の母集団形成は、テクノロジーの活用なくしては非効率になりがちです。ここでは、採用担当者の工数を削減し、活動の質を高めるために役立つ代表的なツールやサービスを、カテゴリ別にいくつか紹介します。

採用管理システム(ATS)

採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、複数の採用チャネルからの応募者情報を一元管理し、選考の進捗状況を可視化・共有するためのツールです。母集団形成活動を支える基盤となります。

HERP Hire

「スクラム採用」をコンセプトに掲げ、人事だけでなく現場社員も巻き込んだ採用活動を支援するATSです。各種求人媒体と自動連携し、応募情報を集約。特に、コミュニケーションツールであるSlackとの連携が強力で、応募者情報の共有や選考に関するやり取りをSlack上で行えるため、スピーディーな意思決定を促進します。

(参照:HERP Hire 公式サイト)

sonar ATS

新卒・中途採用の両方に対応し、採用のフェーズや応募経路ごとに異なる選考フローを柔軟に設計できるのが特徴です。応募者との連絡手段としてメールだけでなくLINEも活用でき、候補者とのコミュニケーションを円滑にします。採用に関するあらゆるデータを蓄積・分析し、歩留まり改善などに活かせます。

(参照:sonar ATS 公式サイト)

HRMOS採用

人材サービスのビズリーチが提供するATSで、求人作成から応募者管理、分析までを一気通貫で行えます。特に、人材紹介会社との連携機能が充実しており、エージェントとのやり取りをシステム上で完結させることが可能です。採用活動のデータを自動で集計・分析し、レポートを作成する機能も強みです。

(参照:HRMOS採用 公式サイト)

ダイレクトリクルーティングサービス

企業側から候補者データベースにアクセスし、直接アプローチできるサービスです。転職潜在層にもアプローチできる「攻め」の採用手法として、多くの企業が活用しています。

ビズリーチ

経営幹部や管理職、専門職などのハイクラス人材に特化したプラットフォームです。登録者の経歴やスキルが高く、即戦力人材の採用に強みを持っています。企業は登録者の職務経歴書を見て、直接スカウトを送ることができます。

(参照:ビズリーチ 公式サイト)

Wantedly

「共感」を軸にしたマッチングを特徴とするビジネスSNSです。給与や待遇ではなく、企業のミッションやビジョン、カルチャーに共感した人材と繋がることができます。特にIT/Web業界の若手人材が多く利用しており、カジュアルな面談「まずは話を聞きに行きたい」からスタートできるのが特徴です。

(参照:Wantedly 公式サイト)

Green

IT/Web業界のエンジニアやクリエイターの採用に強みを持つ転職サイトです。ダイレクトリクルーティング機能も充実しており、企業からのスカウトに対する候補者からの返信率が高いことで知られています。カジュアルな面談からのスタートも推奨しており、候補者と早い段階で接点を持つことができます。

(参照:Green 公式サイト)

採用代行(RPO)サービス

採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)は、採用活動に関する業務の一部、または全てを外部の専門企業に委託するサービスです。採用担当者のリソース不足を解消し、専門的なノウハウを活用できます。

株式会社ネオキャリア

新卒・中途採用を問わず、採用戦略の立案から応募者対応、面接代行、内定者フォローまで、幅広い業務の委託が可能です。長年の実績に裏打ちされたノウハウと、豊富なリソースを活かした大規模な採用プロジェクトにも対応できるのが強みです。

(参照:株式会社ネオキャリア 公式サイト)

パーソルプロセス&テクノロジー株式会社

大手人材グループであるパーソルのBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)部門が提供するサービスです。データ分析に基づいた科学的な採用プロセス改善を得意とし、採用業務の効率化だけでなく、採用力の向上までを支援します。

(参照:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 公式サイト)

キャスター株式会社

オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ」で培ったノウハウを活かし、オンラインでの採用支援に特化したRPOサービスを提供しています。スカウト代行、日程調整、応募者対応など、主にノンコア業務を切り出して委託することが可能で、必要な業務を必要な分だけ依頼できる柔軟性が特徴です。

(参照:キャスター株式会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、企業の成長に不可欠な「母集団形成」について、その定義や重要視される背景から、具体的な課題、効果的な12の手法、そして成功に導くための5つのポイントまで、幅広く掘り下げてきました。

改めて、母集団形成で押さえるべき核心を振り返ります。

- 母集団形成は単なる「数集め」ではない: 自社の未来を担う、採用要件に合致する可能性のある潜在的な候補者の集団を形成する戦略的活動であると認識することが重要です。

- 市場の変化への適応が不可欠: 少子高齢化による労働力不足、採用チャネルと求職者の価値観の多様化という変化に対応できなければ、企業は人材獲得競争で生き残れません。

- 自社の課題を直視する: 「応募が少ない」「質が低い」「コストが高い」「工数がない」といった自社の課題を明確にすることが、効果的な打ち手を導き出す第一歩です。

- 手法は戦略的に組み合わせる: 12の採用手法に優劣はなく、採用ペルソナと自社の状況に合わせて、最適なポートフォリオを組む「チャネルミックス」の発想が成功の鍵を握ります。

- 成功の要は「計画」と「改善」: 精緻な「ペルソナ設定」から始まり、企業の魅力を伝える「採用ブランディング」を確立し、データを基に「PDCAサイクル」を回し続けることが、採用活動の精度を継続的に高めていきます。

- 「質」と「コスト」のバランスを忘れない: 応募の「量」に囚われず「質」を担保すること、そして各施策の費用対効果を常に意識することが、持続可能な採用活動に繋がります。

母集団形成は、時に地道で、すぐに結果が出ない活動も含まれます。しかし、この最初のステップでどれだけ質の高い土壌を耕せるかが、その後の採用活動、ひいては企業の将来を大きく左右します。

この記事を参考に、まずは自社の採用活動を振り返り、採用ペルソナの見直しや、新たな採用手法の検討といった、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。その積み重ねが、未来の事業を牽引する素晴らしい仲間との出会いを引き寄せるはずです。