現代の日本社会において、「働き方改革」という言葉を耳にしない日はないほど、企業経営者から現場で働く従業員まで、あらゆる立場の人々にとって重要なテーマとなっています。しかし、その言葉が広く浸透する一方で、「単なる残業削減のこと?」「結局、何を目指しているの?」といった疑問や誤解も少なくありません。

働き方改革は、長時間労働の是正といった個別の課題解決に留まるものではありません。それは、少子高齢化による労働力不足、育児や介護との両立といった個人のニーズの多様化、そして国際的に見て低いとされる労働生産性といった、日本が直面する構造的な課題に対する包括的な処方箋です。

この記事では、「働き方改革」とは何かという基本的な定義から、それが推進される社会的背景、法律の具体的な内容、企業が取り組むことのメリットと課題、そして成功に導くためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、働き方改革がなぜ「今」必要なのか、そして自社や自分自身の働き方をどのように見直していくべきかの具体的なヒントを得られるはずです。企業の持続的な成長と、働く一人ひとりの豊かな人生を実現するための羅針盤として、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

働き方改革とは?

「働き方改革」とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。これは、厚生労働省が掲げる中心的な考え方であり、この改革の本質を見事に表しています。

従来、日本の多くの企業では、新卒で正社員として入社し、定年まで同じ会社で長時間働くという、画一的な働き方が一般的でした。しかし、社会構造や人々の価値観が大きく変化した現代において、この単一のモデルはもはや機能不全に陥りつつあります。

そこで政府は、この状況を打破し、誰もが意欲と能力を最大限に発揮できる社会を目指すために「働き方改革」を最重要政策の一つとして掲げました。その最終的なゴールは、「一億総活躍社会の実現」です。これは、若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある方も、一度失敗を経験した方も、誰もが生きがいを感じ、その能力を存分に発揮できる社会を創り上げるという壮大なビジョンです。

この大きなビジョンの下、働き方改革は具体的に以下の3つの視点から目的が設定されています。

- 個人の視点:ワークライフバランスの実現とキャリアの継続

育児や介護、あるいは自身の病気の治療や自己啓発など、人生には仕事以外にも大切にすべき時間が数多く存在します。働き方改革は、テレワークやフレックスタイム、時短勤務といった柔軟な働き方を普及させることで、こうしたライフイベントと仕事を両立しやすくします。これにより、キャリアを中断することなく働き続けることが可能になり、結果として個人の生涯所得の向上や、より豊かな人生の実現に繋がります。また、長時間労働を是正し、十分な休息を確保することは、心身の健康を維持し、日々の生活の質を高める上でも不可欠です。 - 企業の視点:生産性の向上と持続的成長

少子高齢化により、労働力人口の減少は避けられない現実です。企業が今後も成長を続けるためには、少ない人数でも従来以上の成果を上げる、すなわち「労働生産性の向上」が絶対的な課題となります。働き方改革は、無駄な業務の削減、ITツールの活用、時間ではなく成果で評価する人事制度への転換などを通じて、企業の生産性革命を後押しします。さらに、多様な働き方を許容する企業は、優秀な人材にとって魅力的であり、採用競争力の強化や従業員の定着率向上に直結します。これは、企業の持続的な成長を支える強固な基盤となります。 - 社会の視点:労働力確保と経済の活性化

これまで、様々な事情で労働市場への参加が難しかった人々、例えば育児中の女性や意欲ある高齢者などが、柔軟な働き方ができる環境が整うことで、新たに労働力として活躍できるようになります。これは、日本の労働力人口の減少に歯止めをかけ、社会全体の活力を維持するために極めて重要です。また、正規・非正規といった雇用形態による不合理な待遇差をなくすことは、格差の是正と消費の活性化に繋がり、ひいては日本経済全体の成長にも貢献します。

このように、働き方改革は単に「残業を減らす」「休みを増やす」といった対症療法的な取り組みではありません。それは、働く個人の幸福、企業の成長、そして社会の持続可能性という3つの目標を同時に達成するための、国家的かつ構造的な変革プロジェクトなのです。この本質を理解することが、働き方改革を正しく推進していくための第一歩となります。

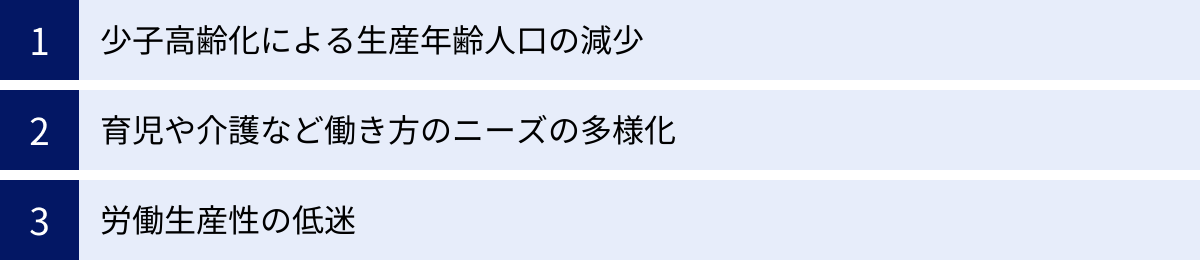

働き方改革が推進される3つの背景

働き方改革がなぜこれほどまでに強力に推進されるようになったのでしょうか。その背景には、日本社会が抱える深刻かつ待ったなしの課題が存在します。ここでは、改革を後押しする3つの主要な社会的背景について、データを交えながら深掘りしていきます。

① 少子高齢化による生産年齢人口の減少

働き方改革が急務とされる最も大きな要因は、日本の急速な少子高齢化に伴う「生産年齢人口」の減少です。生産年齢人口とは、労働の中核を担う15歳から64歳までの人口を指します。

総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年の約8,716万人をピークに減少の一途をたどっており、2023年10月1日時点では約7,395万人まで減少しています。さらに、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、この傾向は今後さらに加速し、2040年には約6,200万人、2070年には約4,500万人まで落ち込むと予測されています。(参照:総務省統計局 人口推計、国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口)

この現実は、企業にとって極めて深刻な影響を及ぼします。具体的には、以下のような問題が顕在化、あるいは今後さらに深刻化することが避けられません。

- 人手不足の慢性化と採用難: 労働市場全体のパイが小さくなるため、あらゆる業種・職種で人材の獲得競争が激化します。特に、中小企業や地方の企業にとっては、事業の維持すら困難になる可能性があります。

- 技術・ノウハウの継承問題: 経験豊富なベテラン社員が次々と退職していく一方で、後継者となる若手人材を十分に確保できないため、企業が長年培ってきた貴重な技術やノウハウが失われるリスクが高まります。

- 国内市場の縮小: 人口減少は、国内の消費市場そのものが縮小することを意味します。企業は、国内需要の先細りという厳しい現実に直面することになります。

こうした危機的状況を乗り越えるため、働き方改革は不可欠な打ち手となります。生産年齢人口の減少という「量」の問題を、働き方の「質」の転換でカバーする必要があるのです。

具体的には、

- 多様な人材の労働参加の促進: これまで十分に能力を発揮できていなかった女性や高齢者の活躍を促す。育児や介護と両立できる柔軟な勤務体系を整えたり、高齢者が健康で長く働ける環境を整備したりすることで、新たな労働力を創出します。

- 一人ひとりの労働生産性の向上: ITツールの導入による業務自動化や、無駄な会議・プロセスの削減などにより、一人が生み出す付加価値を高めることが求められます。限られた人的資源で最大限の成果を出すための工夫が不可欠です。

つまり、働き方改革は、人口動態という抗いがたい大きな変化に適応し、日本経済の活力を維持していくための、いわば「生存戦略」としての側面を強く持っているのです。

② 育児や介護など働き方のニーズの多様化

二つ目の背景として、働く人々のライフスタイルや価値観が大きく変化し、働き方に対するニーズが著しく多様化したことが挙げられます。かつて標準とされた「男性が正社員として家計を支え、女性は専業主婦として家庭を守る」という家族モデルは、もはや過去のものとなりました。

内閣府の「男女共同参画白書」によれば、共働き世帯の数は年々増加し、1990年代後半には専業主婦世帯の数を上回り、その差は拡大し続けています。現代では、夫婦が共に働き、協力して家事や育児を分担するスタイルが一般的になっています。

また、平均寿命の延伸に伴い、親や配偶者の介護に直面する人も増えています。仕事と介護の両立は大きな社会問題となっており、「介護離職」によってキャリアを諦めざるを得ないケースも後を絶ちません。総務省の調査では、年間約10万人が介護・看護を理由に離職しているというデータもあります。(参照:総務省 就業構造基本調査)

こうした「育児」や「介護」といったライフイベントとの両立に加え、個人の価値観そのものも変化しています。

- キャリア観の変化: 一つの会社に生涯を捧げるのではなく、転職や副業・兼業を通じて自らのスキルを高め、キャリアを主体的に形成していきたいと考える人が増えています。

- ライフスタイルの重視: 仕事一辺倒の人生ではなく、趣味や学び、地域活動といったプライベートな時間を大切にし、ワークライフバランスの取れた生活を送りたいという志向が強まっています。

これらの多様なニーズに対して、従来の画一的で柔軟性のない働き方は対応しきれなくなっています。毎日決まった時間に満員電車で通勤し、夜遅くまでオフィスにいるという働き方では、育児や介護は困難であり、個人の豊かな生活も実現できません。

このミスマッチを解消するために、働き方改革は時間や場所にとらわれない、柔軟な働き方の選択肢を提供することを目指します。具体的には、テレワーク(在宅勤務)、フレックスタイム制、時短勤務、週休3日制、副業・兼業の容認などが挙げられます。

これらの制度を導入することは、企業にとって単なる福利厚生の充実ではありません。多様な事情を抱える優秀な人材が、その能力を最大限に発揮し続けられる環境を整えることであり、人材の確保・定着に直結する重要な経営戦略なのです。

③ 労働生産性の低迷

三つ目の背景は、日本の労働生産性が国際的に見て低い水準にあるという、長年の課題です。公益財団法人日本生産性本部が発表している「労働生産性の国際比較」によると、日本の時間当たり労働生産性は、OECD加盟国38カ国の中で長年20位台で推移しており、主要先進7カ国(G7)の中では最下位が続いています。(参照:公益財団法人日本生産性本部 労働生産性の国際比較)

これは、日本の多くのビジネスパーソンが「長時間働いているにもかかわらず、生み出している付加価値は先進国の中で低い」という不都合な真実を示しています。かつては「勤勉さ」の象徴とされた長時間労働が、今や非効率の温床となっているのです。

この低生産性の原因としては、以下のような日本企業特有の文化や慣行が指摘されています。

- 時間主義の評価制度: 成果よりも「会社に長くいること」や「残業している姿」が評価されやすい風潮。これにより、だらだらと時間をかけて仕事をするインセンティブが働いてしまいます。

- 過剰な会議と複雑な承認プロセス: 目的が曖昧なまま長時間続く会議や、何人もの上司のハンコが必要な稟議など、意思決定に時間がかかりすぎる非効率な業務プロセス。

- IT活用の遅れ: 本来であればITツールで自動化・効率化できるはずの作業を、いまだに手作業や紙ベースで行っているケースが多く見られます。

働き方改革は、この低生産性という構造的な病にメスを入れることを目指しています。特に、長時間労働の是正は、生産性向上のための最も強力なドライバーとなり得ます。

残業時間に上限が設けられ、使える時間が限られるようになれば、従業員は否が応でも「限られた時間内でいかに成果を出すか」を真剣に考えざるを得ません。この意識変革が、以下のような具体的な行動へと繋がっていきます。

- 業務の優先順位付けと集中

- 無駄な作業や会議の廃止

- より効率的な仕事の進め方の模索

- ITツールやテクノロジーの積極的な活用

つまり、働き方改革は、単に労働時間を短くするだけでなく、仕事の「やり方」そのものを根本から見直し、筋肉質で生産性の高い組織へと生まれ変わることを促すのです。

これら「少子高齢化」「ニーズの多様化」「低生産性」という3つの背景は、それぞれが独立しているのではなく、互いに複雑に絡み合っています。働き方改革は、これらの複合的な課題に対する包括的な解決策として、日本社会全体で取り組むべき最重要アジェンダとなっているのです。

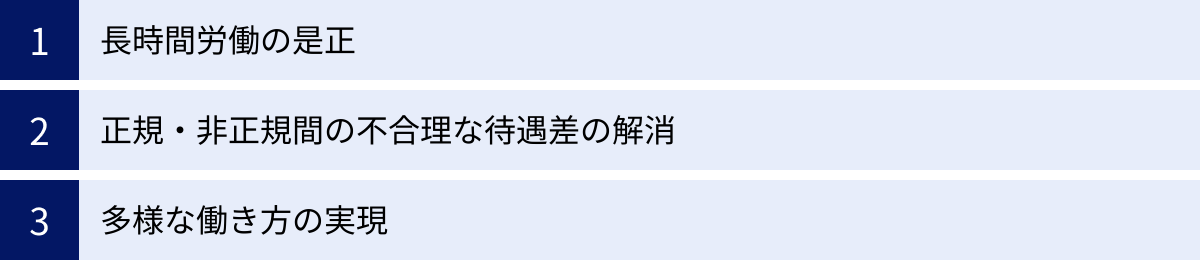

働き方改革の3つの柱

政府が推進する働き方改革は、大きく分けて3つのテーマを柱として構成されています。これらは、前述した社会的背景から導き出された具体的なアクションプランであり、改革の骨子となるものです。ここでは、その「3つの柱」について、一つひとつ詳しく解説していきます。

① 長時間労働の是正

一つ目の柱は、日本の労働環境における長年の課題である「長時間労働の是正」です。これは、単に労働時間を短くすることだけが目的ではありません。その先にある、労働者の健康確保、ワークライフバランスの実現、そして生産性の向上といった、より本質的な目標を達成するための重要な手段です。

長時間労働は、従業員の心身に深刻なダメージを与え、過労死やメンタルヘルス不調といった悲劇を引き起こす最大の要因です。また、疲弊した状態では、新しいアイデアやイノベーションは生まれにくく、かえって業務効率やサービスの質を低下させることにも繋がりかねません。プライベートな時間を確保できないことは、家庭生活や自己啓発の機会を奪い、人生全体の豊かさを損ないます。

この深刻な状況を改善するため、働き方改革では、これまで事実上青天井だった残業時間に、法律による罰則付きの上限を設けました。これは、働き方改革関連法の中でも特にインパクトの大きい変更点です。(詳細は後述)

さらに、長時間労働是正のための具体的な施策として、以下の取り組みが推進されています。

- 年次有給休暇の取得義務化: 企業に対し、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に、年5日の有給休暇を確実に取得させることを義務付けました。これにより、休みを取りにくい職場の空気を変え、心身のリフレッシュを促します。

- 勤務間インターバル制度の導入促進: 終業時刻から次の始業時刻までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保することを、企業の努力義務としました。例えば「11時間のインターバル」を導入すれば、夜23時まで残業した場合、翌日の始業は朝10時以降となり、十分な睡眠時間を確保しやすくなります。

企業が長時間労働の是正に取り組むためには、単に「残業するな」と号令をかけるだけでは不十分です。勤怠管理システムで労働時間を正確に把握し、業務プロセス全体を見直して非効率な部分を徹底的に洗い出すことが不可欠です。例えば、目的の不明確な定例会議を廃止したり、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的な入力作業を自動化したりするなど、具体的な業務改善が伴わなければ、改革は掛け声倒れに終わってしまいます。

② 正規・非正規間の不合理な待遇差の解消

二つ目の柱は、雇用形態に関わらず公正な待遇を確保することを目指す「同一労働同一賃金」の実現です。これは、同じ企業内で、同じ仕事内容(業務内容、責任の程度、配置転換の範囲など)であれば、正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与、各種手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けてはならないという原則です。

従来、日本の企業では、「正社員だから」「パートだから」という雇用形態の違いだけで、待遇に大きな格差が存在することが少なくありませんでした。しかし、非正規雇用で働く人々が増加する中で、この格差は働く人のモチベーション低下や生活の不安定化を招き、社会的な問題として指摘されてきました。

この課題を解決するため、パートタイム・有期雇用労働法や労働者派遣法が改正され、同一労働同一賃金のルールが法的に定められました。この法律により、企業は以下の対応を求められます。

- 不合理な待遇差の禁止: 業務内容や責任などが同じであれば、基本給や賞与、通勤手当、食事手当、慶弔休暇、健康診断、教育訓練の機会など、あらゆる待遇において非正規であることを理由に不利益な取り扱いをすることが禁止されます。

- 労働者への説明義務の強化: 非正規雇用の労働者から、正社員との待遇差の内容やその理由について説明を求められた場合、企業は遅滞なく、口頭または書面で説明する義務があります。

企業がこの原則に対応するためには、まず自社の正規・非正規社員の間の待遇を一つひとつ比較・点検し、そこに客観的・具体的な理由で説明できない「不合理な差」がないかを確認する必要があります。もし不合理な差があれば、非正規社員の待遇を引き上げるか、あるいは職務内容や役割を明確に切り分けた上で、その違いに応じた合理的な待遇差を設定し直すといった見直しが求められます。

この取り組みは、非正規社員の意欲や能力を引き出し、人材の定着に繋がるだけでなく、企業内の人事制度や賃金体系をより公平で透明性の高いものへと進化させる良い機会にもなります。

③ 多様な働き方の実現

三つ目の柱は、育児や介護、自己啓発といった個々の事情やニーズに応じて、働く人が自ら働き方を選択できる環境を整備することです。画一的な働き方を押し付けるのではなく、多様な選択肢を用意することで、誰もが能力を最大限に発揮し、活躍し続けられる社会を目指します。

この柱を具体化するための施策として、以下のような制度の導入・拡充が進められています。

- フレックスタイム制の拡充: 1日の労働時間を固定せず、一定の期間(清算期間)の総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻を労働者が自由に決定できる制度です。法改正により、この清算期間の上限が従来の1ヶ月から3ヶ月に延長されました。これにより、月ごとの繁閑に合わせてより柔軟に労働時間を調整できるようになり、ワークライフバランスの向上に大きく貢献します。

- 高度プロフェッショナル制度の創設: 特定の専門業務に従事し、かつ年収が一定水準以上(年収1,075万円以上)の労働者を、労働時間規制の対象から外す新しい制度です。これは、時間ではなく成果で評価されるべき高度な専門職(金融ディーラー、アナリスト、コンサルタントなど)を対象としており、自律的で創造的な働き方を後押しすることを目的としています。ただし、導入には厳格な労使手続きと、年間104日以上の休日確保などの健康確保措置が義務付けられています。

- テレワークの推進: ITを活用し、時間や場所にとらわれずに働く勤務形態です。通勤時間の削減、育児・介護との両立支援、地方や海外に住む優秀な人材の活用など、多くのメリットがあります。

- 副業・兼業の促進: 政府は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、企業が副業・兼業を容認・促進することを後押ししています。労働者が社外で新たなスキルや知見を得ることは、本業への還元も期待でき、個人のキャリア自律と企業のイノベーション創出の両方に繋がります。

これらの多様な働き方を実現するには、制度を導入するだけでなく、それを支えるための勤怠管理、人事評価、コミュニケーションの仕組みをセットで設計することが極めて重要です。

これら「長時間労働の是正」「正規・非正規間の不合理な待遇差の解消」「多様な働き方の実現」という3つの柱は、それぞれが独立したものではなく、相互に深く関連し合っています。例えば、長時間労働が是正されれば、多様な働き方を選択する余裕が生まれます。多様な働き方が認められれば、正規・非正規という枠組み自体の意味合いも変わっていくでしょう。これらを一体的に進めることで、日本の働き方はより良い方向へと進化していくのです。

働き方改革関連法の主な8つの内容

働き方改革を実効性のあるものにするため、2019年4月1日より順次施行されたのが「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(通称:働き方改革関連法)」です。この法律は、労働基準法や労働契約法など、8つの労働関係法規をまとめて改正するものです。ここでは、企業活動に特に大きな影響を与える8つの主要な改正内容について、そのポイントを詳しく解説します。

| 法律の主な内容 | 概要 | 大企業の施行時期 | 中小企業の施行時期 |

|---|---|---|---|

| ① 時間外労働の上限規制 | 原則月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満。 | 2019年4月1日 | 2020年4月1日 |

| ② 年次有給休暇の取得義務化 | 年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の取得を企業に義務化。 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |

| ③ 同一労働同一賃金の適用 | 正規・非正規間の不合理な待遇差を禁止。非正規社員への待遇に関する説明義務化。 | 2020年4月1日 | 2021年4月1日 |

| ④ フレックスタイム制の拡充 | 清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長。 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |

| ⑤ 高度プロフェッショナル制度の創設 | 特定の専門職で高年収の労働者を労働時間規制の対象外とする制度。 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |

| ⑥ 勤務間インターバル制度の導入促進 | 終業から次の始業まで一定時間以上の休息時間を確保する努力義務。 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |

| ⑦ 産業医・産業保健機能の強化 | 産業医の独立性・中立性の確保、企業から産業医への情報提供の充実などを規定。 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |

| ⑧ 月60時間超残業の割増賃金率引き上げ | 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。 | 2010年4月1日 | 2023年4月1日 |

① 時間外労働の上限規制

これは働き方改革関連法の中でも最も重要な改正の一つです。これまで労働基準法第36条(サブロク協定)における残業時間には、臨時的な特別の事情がある場合の上限が法律上なく、事実上無制限な残業が可能でした。今回の改正で、罰則付きの明確な上限が設けられました。

- 原則: 時間外労働は月45時間・年360時間まで。

- 例外(臨時的な特別な事情がある場合):

- 時間外労働は年720時間以内。

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満。

- 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」がすべて1月当たり80時間以内。

- 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6ヶ月が限度。

これらの上限に違反した場合、企業には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。

② 年次有給休暇の取得義務化

使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者(管理監督者やパートタイム労働者も含む)に対し、付与日から1年以内に、そのうちの5日について時季を指定して取得させなければならないと義務化されました。

労働者が自ら5日以上取得している場合は、企業が時季指定する必要はありません。企業は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する義務も負います。この義務に違反した場合も、1人当たり30万円以下の罰金が科される可能性があります。

③ 同一労働同一賃金の適用

「働き方改革の3つの柱」でも触れましたが、これが法的に規定されたものです。パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)により、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練など、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されました。また、非正規雇用労働者から待遇差について説明を求められた際の、企業側の説明義務も定められています。

④ フレックスタイム制の拡充

労働者が日々の始業・終業時刻を自由に決められるフレックスタイム制について、労働時間の調整が可能な「清算期間」の上限が、従来の1ヶ月から3ヶ月に延長されました。これにより、例えばある月は業務が忙しいため長めに働き、翌月は閑散期のため短めに働くといった、より柔軟でメリハリのある働き方が可能になります。

⑤ 高度プロフェッショナル制度の創設

職務の範囲が明確で、高度な専門知識を要する業務に従事し、かつ年収が相当程度高い(基準年間平均給与額の3倍を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額=1,075万円以上)労働者を対象に、本人の同意や労使委員会の決議などを条件として、労働時間・休日・深夜の割増賃金等の規定を適用しない制度です。時間管理ではなく、成果で評価される働き方を法的に後押しするもので、対象業務は金融商品の開発業務、アナリスト業務、コンサルタント業務などに限定されています。

⑥ 勤務間インターバル制度の導入促進

企業の「努力義務」として、一日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する制度の導入が促されています。これにより、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康維持を図ることが目的です。例えば「11時間」のインターバルを設定すれば、過労や睡眠不足のリスクを大幅に軽減できます。

⑦ 産業医・産業保健機能の強化

労働者の健康を確保するため、産業医の活動環境を整備する規定が強化されました。具体的には、産業医の独立性・中立性の確保や、企業が産業医に対して労働者の労働時間などの情報を適切に提供することなどが義務付けられました。これにより、産業医が専門的な立場から、より効果的に労働者の健康管理に関与できるようになります。

⑧ 月60時間超残業の割増賃金率引き上げ

月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)は、これまで大企業のみに適用され、中小企業には猶予措置が取られていました。しかし、2023年4月1日からは、この猶予措置が廃止され、中小企業にも50%以上の割増率が適用されることになりました。これにより、中小企業においても人件費の観点から長時間労働を抑制するインセンティブが強く働くことになります。

これらの法改正は、企業にとって遵守すべき最低限のルールです。これらに対応することはもちろん、その背景にある「働き方改革」の理念を理解し、より良い職場環境づくりを進めることが、これからの企業経営には不可欠と言えるでしょう。

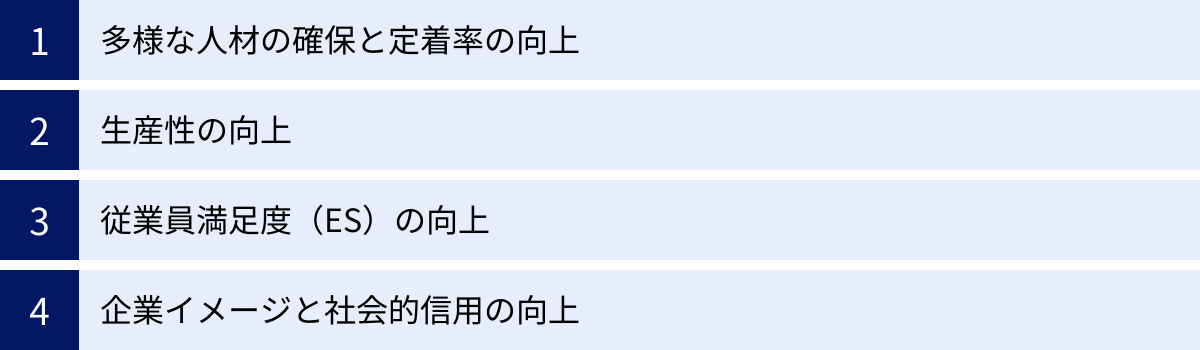

企業が働き方改革に取り組む4つのメリット

働き方改革関連法への対応は、企業にとって「守り」の側面が強いかもしれません。しかし、積極的に働き方改革を推進することは、コストや手間を上回る多くの経営上のメリット、すなわち「攻め」の利点をもたらします。ここでは、企業が働き方改革に取り組むことで得られる4つの主要なメリットについて解説します。

① 多様な人材の確保と定着率の向上

少子高齢化による生産年齢人口の減少が加速する中、人材の確保は多くの企業にとって最重要課題です。働き方改革は、この採用難の時代を勝ち抜くための強力な武器となります。

- 採用競争力の強化: テレワークやフレックスタイム、時短勤務といった柔軟な働き方を提供できる企業は、求職者、特に優秀な若手人材にとって非常に魅力的です。育児や介護といった事情を抱える有能な人材や、都心部から離れた地方在住の専門人材など、これまでアプローチできなかった多様なタレントプールにリーチできるようになります。「働きやすさ」は、給与や待遇と並ぶ、あるいはそれ以上に重要な企業選びの基準となっているのです。

- 離職率の低下と人材の定着: 従業員がワークライフバランスを保ちながら、健康で安心して働き続けられる環境は、エンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高め、離職率の低下に直結します。特に、出産・育児や家族の介護といったライフイベントは、従来の画一的な働き方では離職の大きな原因となっていました。柔軟な制度によってこれらの危機を乗り越え、キャリアを継続できる環境を整えることは、企業にとって貴重な人材の流出を防ぐ上で極めて効果的です。従業員の定着は、採用コストや再教育コストの削減にも繋がり、組織全体の知識やノウハウの蓄積にも貢献します。

② 生産性の向上

「働き方改革=生産性向上」と言っても過言ではありません。長時間労働を是正し、限られた時間の中で成果を出すことを求められる環境は、組織全体に良い緊張感をもたらし、仕事の進め方を根本から見直すきっかけとなります。

- 従業員の意識改革: 残業が当たり前だった文化から、「定時内に仕事を終わらせる」という意識へとシフトします。従業員一人ひとりが、自分の業務の優先順位を考え、時間を効率的に使う工夫をするようになります。この「時間あたりの価値」を意識する文化が、生産性向上の土台となります。

- 業務プロセスの効率化: 時間制約というプレッシャーは、これまで当たり前だと思っていた無駄な業務や非効率な慣行を浮き彫りにします。例えば、「本当にこの会議は必要なのか?」「この報告書は誰のために作っているのか?」といった問いが生まれ、業務の棚卸しやプロセスの見直しが進みます。結果として、意思決定の迅速化や、RPA・ITツール導入による自動化など、組織的な効率化が促進されます。

- イノベーションの創出: 従業員が長時間労働で疲弊している状態では、新たな発想や創造的なアイデアは生まれません。十分な休息とプライベートの充実があってこそ、心に余裕が生まれ、視野が広がり、イノベーションの種が育まれます。働き方改革によって確保された時間で、従業員が自己啓発に励んだり、異業種の人と交流したりすることが、結果的に企業に新たな価値をもたらすのです。

③ 従業員満足度(ES)の向上

従業員満足度(Employee Satisfaction)は、企業の健全な成長を測る重要な指標です。働き方改革への取り組みは、従業員満足度を向上させる上で直接的な効果を発揮します。

- エンゲージメントの向上: 会社が自分たちの健康や生活を大切に考えてくれていると感じることは、従業員の会社に対する信頼感や愛着を深めます。自分の裁量で働き方をコントロールできる環境は、仕事への主体性を育み、エンゲージメントを高めます。エンゲージメントの高い従業員は、自発的に業務改善に取り組んだり、同僚と協力したりするなど、組織にとってプラスの行動を多くとる傾向があります。

- 心身の健康増進: 長時間労働の是正やハラスメント防止の徹底は、従業員のストレスを軽減し、メンタルヘルス不調の予防に繋がります。健康で生き生きと働く従業員が増えることは、組織全体の活気を生み出し、休職率や医療費の低下にも貢献します。

- 顧客満足度(CS)への好影響: 従業員満足度の向上は、顧客満足度の向上へと繋がるという相関関係が多くの研究で示されています。満足度が高く、自社に誇りを持っている従業員は、自然と顧客に対して質の高いサービスを提供しようと努めます。その結果、顧客からの評価が高まり、企業の業績向上という好循環が生まれるのです。

④ 企業イメージと社会的信用の向上

働き方改革への真摯な取り組みは、社外に対する強力なアピールとなり、企業のブランド価値や社会的信用を高めます。

- 採用ブランディング効果: 「ホワイト企業」「働きがいのある会社」といったポジティブな評判は、SNSや口コミサイトを通じて瞬く間に広がります。このような良好なレピュテーションは、企業の採用活動において何よりの追い風となります。

- ESG経営の実践: 近年、投資家は企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取り組みを重視する「ESG投資」を拡大しています。働き方改革は、この中の「S(社会)」における中核的な要素です。従業員の権利や健康に配慮し、多様な人材が活躍できる環境を整備することは、企業が社会的責任を果たしている証として、投資家や金融機関から高く評価されます。

- コンプライアンスとリスク管理: 働き方改革関連法を遵守することは、言うまでもなく企業の法的義務です。法令を軽視し、「ブラック企業」といったレッテルを貼られてしまうと、顧客離れや取引停止、採用難など、事業の存続に関わる甚大なダメージを受けかねません。働き方改革に適切に取り組むことは、こうしたレピュテーションリスクを回避し、ステークホルダーからの信頼を確保する上で不可欠な基盤となります。

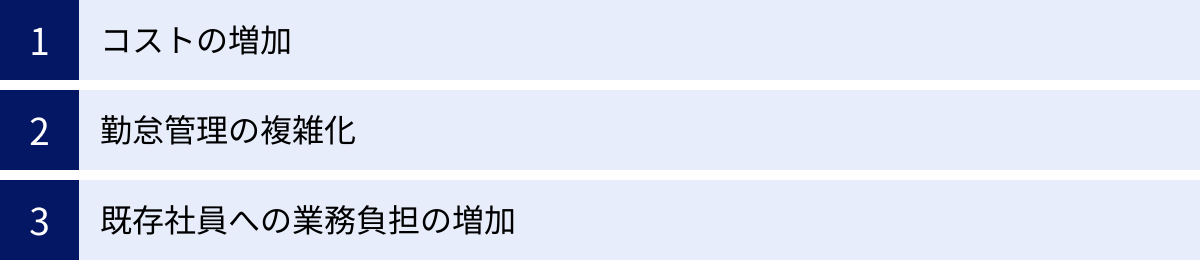

働き方改革を進める上での課題・デメリット

働き方改革は多くのメリットをもたらす一方で、その推進過程においては、いくつかの課題やデメリットに直面することも事実です。これらの壁を事前に認識し、対策を講じておくことが、改革をスムーズに進める上で重要となります。

コストの増加

働き方改革の推進には、多くの場合、初期投資やランニングコストが発生します。特に体力のない中小企業にとっては、このコスト負担が改革の足かせとなるケースも少なくありません。

- ITツール導入コスト: テレワーク環境の整備(PC、モバイルルーターの貸与)、セキュリティ対策(VPN構築)、コミュニケーションツール(ビジネスチャット、Web会議システム)のライセンス費用、そして客観的な労働時間把握に不可欠な勤怠管理システムの導入など、多岐にわたるIT投資が必要となります。

- 人件費の増加: 同一労働同一賃金に対応するため、非正規社員の基本給や手当を引き上げた場合、直接的な人件費の増加に繋がります。また、月60時間超の残業に対する割増賃金率が中小企業にも適用されたことで、これまでと同じ残業時間でも支払う賃金は増加します。

- 専門家へのコンサルティング費用: 就業規則の改定や新たな人事評価制度の構築、助成金の申請などを、社会保険労務士などの外部専門家に依頼する場合、そのコンサルティング費用も発生します。

【対策】

これらのコスト負担を軽減するためには、国や地方自治体が提供する助成金・補助金(後述)を積極的に活用することが有効です。また、一度に全てを導入しようとせず、スモールスタートで費用対効果を検証しながら段階的に投資を進めることも重要です。長期的な視点で見れば、これらの投資は生産性向上や離職率低下によるコスト削減効果を生む「未来への投資」であると捉えるべきでしょう。

勤怠管理の複雑化

テレワークやフレックスタイム制、時短勤務など、働き方が多様化・柔軟化するにつれて、従業員の労働時間を正確に把握・管理する業務は格段に複雑になります。

- 「見えない労働」の発生リスク: テレワークでは、上司の目が行き届かないため、従業員が際限なく働いてしまう「隠れ残業」や、労働時間として申告されない「サービス残業」が発生しやすくなります。始業・終業時刻が曖昧になり、長時間労働の温床となる危険性があります。

- 労働時間の定義の難しさ: フレックスタイム制における「中抜け」(勤務時間中の私用による離席)の扱いや、移動時間、自宅での待機時間などを労働時間に含めるか否かなど、従来にはなかった新たなルール作りと、その管理が必要になります。

- 自己申告の限界: 従業員の自己申告だけに頼った勤怠管理では、客観性や正確性に欠け、実態との乖離が生じやすくなります。これは、未払い残業代の請求といった労務リスクにも繋がりかねません。

【対策】

この課題を解決するためには、PCのログオン・ログオフ時刻やGPS情報など、客観的なデータに基づいて労働時間を記録できる勤怠管理システムの導入がほぼ必須となります。システムを活用することで、管理者の負担を軽減しつつ、正確な労働時間管理を実現できます。また、時間外労働を行う場合の事前申請・承認ルールを徹底するなど、運用面でのルール整備も並行して行う必要があります。

既存社員への業務負担の増加

働き方改革の進め方を誤ると、かえって特定の社員に負担が集中し、不満や疲弊を招いてしまうという本末転倒な事態に陥ることがあります。

- 「しわ寄せ」問題: 単に「残業禁止」という号令だけがかかり、業務量や業務プロセスが一切見直されない場合、時間内に終わらなかった仕事は、管理職や責任感の強い一部の社員に「しわ寄せ」されます。結果として、彼らが持ち帰り残業をしたり、休日出勤をしたりすることで、実質的な総労働時間は変わらない、あるいは増加してしまうという皮肉な状況が生まれます。

- コミュニケーション不足による非効率: テレワークの導入により、オフィスでの何気ない会話や気軽な相談の機会が失われることで、業務上の連携ミスや認識のズレが生じやすくなります。情報共有が滞り、かえって業務に時間がかかったり、社員が孤独感や疎外感を抱いたりするケースもあります。

- 管理職の負担増: 部下の働き方が多様化することで、管理職にはこれまで以上に高度なマネジメントスキルが求められます。部下一人ひとりの業務進捗や心身の状態をきめ細かく把握し、時間ではなく成果で評価し、適切なフィードバックを行うなど、その負担は決して小さくありません。

【対策】

これらの課題を防ぐためには、働き方改革は「業務改革」とセットで進めるという大原則を忘れてはなりません。改革に着手する前に、まずは業務の棚卸しを行い、部署や個人の業務量を可視化し、不要・重複な業務を徹底的に削減することが不可欠です。その上で、時間ではなく成果を正当に評価する人事評価制度へと移行させることが、しわ寄せ問題の根本的な解決に繋がります。また、コミュニケーション不足に対しては、ビジネスチャットやWeb会議、バーチャルオフィスツールなどを活用し、意識的にコミュニケーションの機会を創出する工夫が求められます。

企業の取り組み5選

働き方改革を自社で推進するにあたり、具体的に何から手をつければよいのか悩む経営者や担当者も多いでしょう。ここでは、多くの企業が実践している代表的な5つの取り組みについて、その具体的なアクションプランを解説します。これらは特定の企業の成功事例ではなく、自社の状況に合わせて応用できる一般的な取り組みの型として参考にしてください。

① 長時間労働の是正

長時間労働の是正は、働き方改革の出発点であり、最も重要な取り組みの一つです。これは根性論ではなく、仕組みとルールで実現する必要があります。

- アクションプラン:

- 労働時間の徹底的な可視化: まずは敵を知ることから始めます。勤怠管理システムを導入し、従業員一人ひとり、部署ごとの残業時間を客観的なデータとして正確に把握・分析します。「誰が」「いつ」「どれくらい」残業しているのかを可視化することが、対策の第一歩です。

- トップによる強力なメッセージ発信: 経営トップが全社員に対し、「我が社は長時間労働を是正し、生産性で勝負する」という明確な方針を、自らの言葉で繰り返し発信します。そして、経営層や管理職が率先して定時退社を実践し、本気度を示すことが不可欠です。

- 強制力のあるルールの導入: 「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」の設定、一定時刻(例:20時)以降のPCの強制シャットダウン、時間外労働の事前申請・承認制の徹底など、残業がしにくい環境を物理的・制度的に作り出します。

- 会議・資料作成文化の見直し: 長時間労働の温床となりがちな「会議」と「資料作成」にメスを入れます。会議はアジェンダの事前共有、参加者の厳選、時間厳守を徹底。社内向けの資料は過剰な装飾を排し、要点を簡潔にまとめるルールを設けるなどの改善が効果的です。

- 架空シナリオ:

ある中堅メーカーでは、長年の慣習で残業が常態化していました。新社長の就任を機に、「残業ゼロ」をスローガンに改革を開始。勤怠データ分析で特定部署の負担が突出していることを突き止め、業務分担を見直し。全社で「会議は30分以内」「社内資料はA4一枚」というルールを導入した結果、半年で月平均残業時間が40時間から15時間に激減。浮いた時間で新商品のアイデアを練る時間が生まれ、業績向上にも繋がりました。

② テレワークなど柔軟な働き方の導入

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方の導入は、人材確保と従業員満足度向上の切り札となります。ただし、見切り発車は混乱を招くため、計画的な導入が重要です。

- 導入ステップ:

- スモールスタートで試行: 全社一斉導入ではなく、まずは特定の部署(例:IT部門、企画部門)や職種、あるいは希望者を対象に試験的にテレワークを導入します(パイロット運用)。ここで課題を洗い出し、改善策を練ります。

- インフラとセキュリティ環境の整備: 従業員が自宅や社外で不便なく働けるよう、ノートPCや通信機器を貸与します。同時に、情報漏洩を防ぐため、VPN(仮想プライベートネットワーク)の構築やデバイス管理(MDM)ツールの導入など、堅牢なセキュリティ対策を講じることが絶対条件です。

- 明確なルール策定: 「テレワーク勤務規程」を作成し、対象者、勤務場所、勤務時間、業務報告の方法、通信費や光熱費などの費用負担、人事評価の基準などを明文化します。特に、コミュニケーションルール(例:チャットでのクイックレスポンス、Web会議でのカメラオンなど)を定めておくことが、円滑な運用の鍵となります。

- 成功の鍵:

テレワークの成否は、コミュニケーションの質と量をいかに担保するかにかかっていると言えます。定例のオンライン朝礼や終礼、上司と部下による1on1ミーティングの定期的実施、業務以外の雑談を推奨するチャットチャンネルの開設など、孤独感や連携不足を生まないための工夫を意識的に行いましょう。

③ 公正な待遇の確保(評価制度の見直し)

同一労働同一賃金の原則に対応し、働き方の多様化を支えるためには、従来の「時間」を基準とした評価制度から、「成果」を基準とした評価制度への転換が不可欠です。

- アクションプラン:

- 待遇差の点検と是正: まず、自社の正社員と非正規社員の間で、基本給、賞与、各種手当、福利厚生などの待遇に差があるか、ある場合はその理由が客観的・合理的に説明できるかを総点検します。説明できない「不合理な差」があれば、是正計画を立てて実行します。

- 成果主義の評価制度への移行: 職務内容や役割、難易度を定義した「職務等級制度」や、個々の従業員が達成すべき目標を設定・管理する「目標管理制度(MBO)」などを導入・刷新します。これにより、「何を達成すれば評価されるのか」が明確になります。

- 評価プロセスの透明化: 評価基準や評価項目を全従業員に公開し、評価者(管理職)には評価スキル向上のための研修を実施します。また、評価結果を本人にフィードバックする面談の場を設け、評価への納得感を高める努力が重要です。評価制度は、従業員のモチベーションと行動を方向づける、経営の根幹をなす仕組みです。

④ ITツール活用による業務効率化

働き方改革とDX(デジタルトランスフォーメーション)は表裏一体です。ITツールを戦略的に活用することで、業務は劇的に効率化し、生産性向上に大きく貢献します。

- 目的別ITツールの例:

- 情報共有・コミュニケーション: ビジネスチャット(Slack, Microsoft Teamsなど)、グループウェア(Google Workspace, Microsoft 365など)、Web会議システム(Zoom, Google Meetなど)

- ペーパーレス化・業務プロセス改善: クラウドストレージ(Dropbox, Google Driveなど)、電子契約サービス、ワークフローシステム(稟議・申請の電子化)、経費精算システム

- 定型業務の自動化: RPA(Robotic Process Automation)ツール。データ入力や転記、レポート作成といった単純作業をロボットに任せることで、人間はより付加価値の高い業務に集中できます。

- プロジェクト・タスク管理: プロジェクト管理ツール(Asana, Trello, Backlogなど)。誰が・何を・いつまでに行うのかを可視化し、進捗管理を効率化します。

- 導入のポイント:

高機能なツールを導入すること自体が目的ではありません。「なぜこのツールを導入するのか」「導入によってどの業務をどう改善したいのか」という目的を明確にすることが最も重要です。また、導入後の定着を促すため、全社的な利用ルールの策定や、従業員向けの研修会を実施することも忘れてはなりません。

⑤ 多様な人材が活躍できる環境の整備

働き方改革の究極的な目標は、性別、年齢、国籍、障害の有無などに関わらず、誰もがその能力を発揮できる「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」な職場を実現することです。

- 具体的な環境整備:

- 育児・介護との両立支援: 法定を上回る育児・介護休業制度の整備、時短勤務制度の柔軟な運用、子の看護休暇や介護休暇を取得しやすい風土の醸成、そして特に男性従業員の育児休業取得の促進は、組織の意識改革の象徴となります。

- シニア人材の活用: 定年延長や継続雇用制度を整備し、意欲と能力のある高齢者が働き続けられる環境を作ります。彼らが持つ豊富な経験やスキルを若手社員に継承するためのメンター制度なども有効です。

- 女性活躍推進: 管理職への登用目標(クオータ制など)の設定、キャリア形成を支援する研修プログラムの提供、性別による無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)を取り除くための管理職研修などを行います。

- 障害者や外国人材の活躍支援: 職場のバリアフリー化、能力に応じて柔軟に業務を切り出す「ジョブ・カービング」、業務マニュアルの多言語化やピクトグラムの活用、文化的な違いを理解し合うための研修など、個々の特性に合わせた配慮が求められます。

- 成功の鍵:

制度を「作る」こと以上に、それを誰もが気兼ねなく「使える」文化・風土を醸成することが重要です。制度利用者が不利益な扱いを受けないことを保証し、多様性を受け入れることが組織の強さに繋がるという価値観を、経営層から粘り強く発信し続けることが求められます。

働き方改革に活用できる助成金・補助金

働き方改革の推進には、ITツールの導入や就業規則の改定など、一定のコストがかかります。しかし、国は企業のこうした前向きな取り組みを支援するため、様々な助成金や補助金制度を用意しています。これらを賢く活用することで、企業の負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、代表的な4つの支援制度を紹介します。

※助成金・補助金の名称、内容、要件、申請期間等は年度によって変更される可能性があるため、申請を検討する際は必ず管轄省庁の公式ウェブサイトで最新の情報を確認してください。

| 助成金・補助金名 | 管轄 | 対象となる取り組み(例) | ポイント |

|---|---|---|---|

| 働き方改革推進支援助成金 | 厚生労働省 | 時間外労働の上限設定、勤務間インターバル制度導入、有給休暇取得促進 | 労働時間改善に取り組む中小企業が対象。成果目標の達成度に応じて支給額が変わる。 |

| 業務改善助成金 | 厚生労働省 | 事業場内最低賃金の引き上げ、設備投資(POSレジ、リフト等)による生産性向上 | 最低賃金引き上げが要件。生産性向上に資する設備投資費用の一部を助成。 |

| IT導入補助金 | 経済産業省(中小企業庁) | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト等の導入 | 業務効率化・売上アップを目的としたITツール導入を支援。類型が複数ある。 |

| 人材確保等支援助成金 | 厚生労働省 | 魅力ある職場づくりのための雇用管理制度(評価・処遇、研修、健康づくり等)の導入 | 制度導入・実施により、人材確保や離職率低下を目指す事業主が対象。 |

働き方改革推進支援助成金

これは、中小企業事業主が働き方改革を推進するために行う環境整備の取り組みを支援する、まさに働き方改革の「本丸」とも言える助成金です。複数のコースがありますが、代表的なのは「労働時間短縮・年休促進支援コース」です。

- 目的: 中小企業における労働時間の設定の改善を促進すること。

- 対象事業主: 労働者災害補償保険の適用事業主であり、所定の要件を満たす中小企業事業主。

- 対象となる取り組み:

- 労務管理担当者に対する研修

- 労働者に対する研修、周知・啓発

- 外部専門家によるコンサルティング

- 就業規則・労使協定等の作成・変更

- 人材確保に向けた取り組み

- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

- ポイント: この助成金の特徴は、「成果目標」を設定し、その達成状況に応じて支給額が変動する点です。例えば、「全労働者の月間平均残業時間を5時間以上削減する」「年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる」といった目標を設定し、達成を目指します。ただ設備を導入するだけでなく、具体的な成果に繋げることが求められます。(参照:厚生労働省公式サイト)

業務改善助成金

この助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げ、それに伴う生産性向上を支援する制度です。賃上げと設備投資をセットで行う企業にとって非常に有用です。

- 目的: 中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引上げを図ること。

- 対象事業主: 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が一定以内の、中小企業・小規模事業者。

- 対象となる取り組み: 生産性向上に資する設備投資(例:POSレジシステム導入による業務効率化、在庫管理システムの導入、リフト付き特殊車両の導入による作業負担軽減など)。

- ポイント: 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることを要件として、生産性向上のための設備投資にかかった費用の一部が助成されます。賃上げ原資の確保に悩む企業が、設備投資と同時に賃上げを実現するための後押しとなります。(参照:厚生労働省公式サイト)

IT導入補助金

中小企業・小規模事業者のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、労働生産性の向上を支援するための補助金です。働き方改革に不可欠なITツールの導入に幅広く活用できます。

- 目的: 中小企業が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートすること。

- 対象となる取り組み: 事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するITツールの導入。会計ソフト、勤怠管理システム、受発注システム、決済ソフト、ECサイト制作など、非常に幅広いツールが対象です。

- ポイント: 複数の申請枠(通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠など)があり、自社の目的や導入したいツールの機能に応じて適切な枠を選ぶ必要があります。 ソフトウェア購入費やクラウド利用料だけでなく、導入コンサルティングなどのサポート費用も補助対象となる場合があります。(参照:IT導入補助金 公式サイト)

人材確保等支援助成金

魅力ある職場づくりを通じて、人材の確保・定着を図る事業主を支援する助成金です。働き方改革に関連する制度導入も対象となります。

- 目的: 魅力ある雇用管理制度の導入・実施などを通じて、従業員の離職率低下に取り組む事業主を支援すること。

- 対象となる取り組み: この助成金には複数のコースがあります。例えば、「雇用管理制度助成コース」では、評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度などの導入が対象となります。また、「テレワークコース」では、テレワークの新規導入や、制度の継続活用を支援します。

- ポイント: 制度を導入するだけでなく、実際にその制度を実施し、離職率の低下といった目標を達成することが支給要件となるのが特徴です。人材の定着に課題を抱える企業が、働きがいのある職場環境を整備する際に活用できます。(参照:厚生労働省公式サイト)

これらの支援制度は、企業の財政的な負担を和らげるだけでなく、働き方改革を計画的に進める上での道しるべともなります。自社の課題に合った制度を見つけ、有効に活用しましょう。

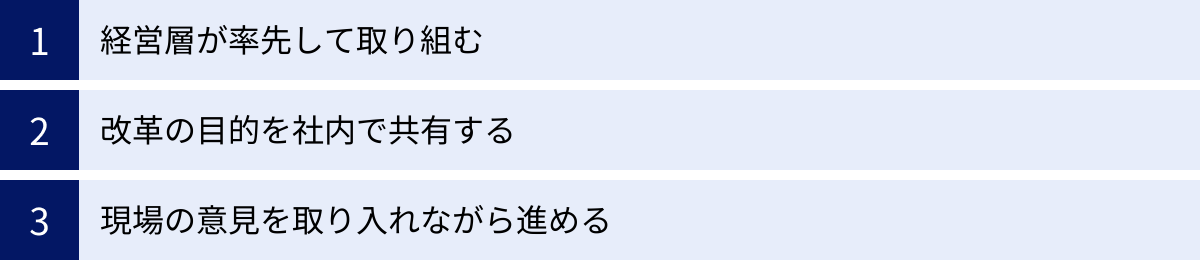

働き方改革を成功させる3つのポイント

働き方改革関連法に対応し、様々な制度を導入したとしても、それが単なる「形式」で終わり、社内に根付かなければ意味がありません。改革を形骸化させず、企業の文化として定着させ、真の成果に繋げるためには、いくつかの重要な成功要因があります。ここでは、その中でも特に本質的と言える3つのポイントを解説します。

① 経営層が率先して取り組む

働き方改革の成否は、経営トップのコミットメントの強さに懸かっていると言っても過言ではありません。これは、人事部や一部の管理職に任せておけばよいという性質のタスクではなく、全社的な経営課題です。なぜなら、働き方改革は既存の業務プロセス、評価制度、そして長年染み付いた企業文化そのものを変革する試みであり、それには強力なリーダーシップとトップダウンの推進力が不可欠だからです。

- ビジョンを語り、本気度を示す: 経営トップは、なぜ今、働き方改革が必要なのか、改革を通じて会社をどのような姿にしたいのか、そのビジョンを自らの言葉で、情熱を持って全社員に語りかける必要があります。「法律で決まったから仕方なくやる」という姿勢では、社員の心は動きません。「生産性を上げて新たな価値を創造するため」「社員とその家族の幸せを実現するため」といった、ポジティブで共感を呼ぶ目的を掲げることが重要です。そして、何よりも大切なのは、経営層自らが率先して定時退社をしたり、長期の休暇を取得したりと、行動で示すことです。トップが旧態依然とした働き方を続けていては、どんな立派な方針も説得力を持ちません。

- 改革のためのリソースを確保する: 働き方改革には、ITツールの導入費用や制度設計のためのコンサルティング費用など、様々なコストがかかります。また、改革推進のためのプロジェクトチームを発足させれば、そのメンバーの工数も必要になります。経営トップは、これらの改革に必要な予算や人的リソースを「コスト」ではなく「未来への投資」と捉え、断固として確保する責任があります。リソースを惜しむ姿勢は、改革に対する本気度を疑わせ、現場の士気を下げてしまいます。

② 改革の目的を社内で共有する

トップがどれだけ強い意志を持っていても、それが社員一人ひとりに理解・共感されなければ、改革は前に進みません。「残業するな」「有給を取れ」といった指示だけが現場に下りてくると、社員は「仕事を減らしてくれるわけでもないのに、無理なことを言われている」と感じ、反発や混乱を招くだけです。

重要なのは、「Why(なぜやるのか)」を徹底的に共有し、全社員が改革を「自分事」として捉えられるようにすることです。

- 丁寧な対話と説明を繰り返す: 全社集会や部門ごとの説明会、社内報やイントラネットでの特集など、あらゆるチャネルを活用して、改革の背景(少子高齢化、生産性の課題など)と目的(企業の持続的成長、個人の豊かな生活の実現など)を繰り返し丁寧に説明します。なぜ労働時間を短縮する必要があるのか、なぜ多様な働き方が求められるのか、そのロジックを誰もが理解・納得できるまで伝え続ける粘り強さが求められます。

- 成功イメージを共有する: 改革によって会社や自分たちの働き方がどのように良くなるのか、具体的な成功イメージを共有することも効果的です。例えば、「残業が減って生まれた時間で新しいスキルを学び、より付加価値の高い仕事に挑戦できる」「子育てと両立しながらキャリアを継続できる」「チームで効率的に仕事を進め、早く帰ってプライベートを充実させる」といった、ポジティブな未来像を示すことで、改革へのモチベーションを高めることができます。一方的な伝達ではなく、社員からの疑問や不安に真摯に耳を傾け、対話を通じて共に改革を進める仲間であるという意識を醸成することが重要です。

③ 現場の意見を取り入れながら進める

トップダウンの強力な推進力と並行して、ボトムアップで現場の知恵や実態を吸い上げる仕組みがなければ、改革は実効性のあるものになりません。なぜなら、日々の業務における非効率な点や改善のヒントを最もよく知っているのは、実際にその業務に携わっている現場の社員だからです。

- 現場主導のプロジェクトチーム: 各部署から意欲のあるメンバーを選出し、改革推進のためのクロスファンクショナルなプロジェクトチームを発足させましょう。彼らが中心となって、現場の課題をヒアリングしたり、業務プロセスの見直し案を検討したりすることで、実態に即した、納得感の高い改革プランを策定できます。

- スモールスタートとPDCAサイクル: 最初から完璧な制度を目指す必要はありません。まずは特定の部署で新しい制度やツールを試験的に導入(パイロット運用)し、現場からのフィードバックを収集します。そこで得られた意見や課題を基に改善(Check, Action)を加え、より良い形に磨き上げてから全社に展開する、という進め方が有効です。働き方改革は「一度導入したら終わり」ではありません。社会環境や事業の変化、社員のニーズに応じて、常にPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続け、柔軟に見直しや改善を続けていく姿勢が、改革を組織に根付かせる上で不可欠です。

働き方改革の成功は、これら「経営層のリーダーシップ」「全社的な目的共有」「現場主導の改善活動」という3つの要素が三位一体となって、力強く回転することで実現します。これは、企業の体質そのものを変える、長期的かつ継続的な取り組みなのです。