企業の成長を支える上で、「ヒト」の力は不可欠です。その「ヒト」、すなわち従業員が安心して能力を最大限に発揮できる環境を整えるのが「労務」の役割です。労務は、企業のコンプライアンス遵守と健全な発展に直結する、非常に重要な機能と言えます。

しかし、「労務」と聞いても、具体的にどのような仕事をしているのか、人事や総務とどう違うのか、はっきりと説明できる人は少ないかもしれません。この記事では、労務の基本的な概念から、具体的な仕事内容、求められるスキル、キャリアパスに至るまで、網羅的に解説します。労務の仕事に興味がある方、自社の労務管理体制を見直したい経営者や管理職の方にとって、理解を深める一助となれば幸いです。

この記事を読むことで、労務に関する以下の点が明確になります。

- 労務の目的と企業における役割

- 混同されがちな人事・総務との明確な違い

- 勤怠管理からトラブル対応まで、多岐にわたる具体的な仕事内容

- 労務担当者に求められる専門的なスキルと役立つ資格

- 労務という仕事のやりがい、大変さ、そしてキャリアの展望

企業の根幹を支える労務の世界を、一つひとつ丁寧に解き明かしていきましょう。

目次

労務とは

労務とは、従業員の「労働」に関連するあらゆる事務管理業務を指します。具体的には、従業員が入社してから退職するまでに関わる、勤怠管理、給与計算、社会保険の手続き、福利厚生の運用、職場の安全衛生管理といった一連の業務が含まれます。これらの業務は、労働基準法をはじめとする様々な労働関連法規に密接に関わっており、企業が法令を遵守(コンプライアンス)しながら事業を運営していく上で、欠かすことのできない基盤となります。

労務の仕事は、単なる事務作業の繰り返しではありません。従業員一人ひとりが心身ともに健康で、安心して働き続けられる環境を構築し、維持することがその本質的な目的です。適切な労務管理は、従業員のモチベーションや生産性の向上に繋がり、ひいては企業全体の成長と発展に貢献します。

労務の目的と役割

労務の究極的な目的は、「従業員が安心して働ける環境を整備し、企業の健全な発展を支えること」にあります。この目的を達成するために、労務は以下のような多岐にわたる重要な役割を担っています。

- コンプライアンスの確保: 労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法など、労働関連法規は多岐にわたり、頻繁に改正されます。労務はこれらの法令を正しく理解し、企業の制度や運用が法に準拠している状態を維持する役割を担います。これにより、労働基準監督署からの是正勧告や、従業員との労働トラブルといったリスクを未然に防ぎます。

- 労働環境の整備: 適正な労働時間の管理、公正な給与計算、安全で衛生的な職場環境の確保などを通じて、従業員が働きやすい環境を物理的・制度的に整えます。これは、従業員の定着率を高め、優秀な人材の流出を防ぐ上で極めて重要です。

- 従業員の生活基盤のサポート: 給与の正確な支払いや、万が一の病気や怪我に備える社会保険・労働保険の手続きは、従業員とその家族の生活を直接支える業務です。これらの手続きを滞りなく行うことで、従業員は安心して仕事に集中できます。

- 生産性の向上への貢献: 適切な勤怠管理や健康管理は、従業員の過重労働を防ぎ、心身の健康を維持することに繋がります。健康で意欲的な従業員は、結果として高い生産性を発揮し、企業の業績向上に貢献します。

- 良好な労使関係の構築: 労務は、経営層と従業員との橋渡し役となることも少なくありません。就業規則の適切な運用や、労働問題への公正な対応を通じて、双方の信頼関係を築き、健全な労使関係を維持する役割も担います。

このように、労務は企業の守りの要であると同時に、企業の攻めの姿勢、すなわち持続的な成長を支えるための土台作りに貢献する、戦略的にも非常に重要な機能と言えるのです。

労務管理の3つの柱

労務管理の広範な業務は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。これらは相互に関連し合っており、どれか一つが欠けても適切な労務管理は成り立ちません。

労働時間・賃金の管理

これは労務管理の最も根幹をなす部分であり、従業員の生活に直結する非常に重要な業務です。

- 労働時間の管理: 労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間という法定労働時間が定められています。労務担当者は、タイムカードやICカード、PCのログなどを用いて、従業員一人ひとりの始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働、年次有給休暇の取得状況などを正確に把握・記録し、管理します。特に、時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇取得義務など、法改正への的確な対応が求められます。適切な労働時間管理は、従業員の健康を守り、過労死などの深刻な事態を防ぐための第一歩です。

- 賃金の管理: 把握した労働時間に基づき、給与を計算します。基本給に加えて、各種手当(役職手当、通勤手当など)、そして法律で定められた割増率に基づいた時間外手当、休日手当、深夜手当などを正確に計算し、支払う必要があります。また、給与からは所得税、住民税、社会保険料などを控除する必要があり、これらの計算も労務の重要な仕事です。賃金の支払いは労働基準法で定められた「賃金支払いの5原則」(①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日に支払う)を遵守しなければなりません。

労働安全衛生の管理

従業員が安全で健康に働ける職場環境を確保するための管理活動です。労働安全衛生法に基づき、企業には従業員の安全と健康を守る義務があります。

- 安全管理: 職場の潜在的な危険(機械の操作、化学物質の取り扱い、高所作業など)を特定し、事故や怪我を防ぐための対策を講じます。具体的には、安全委員会の設置・運営、作業手順のマニュアル化、保護具の着用徹底、避難訓練の実施などが挙げられます。

- 衛生管理: 従業員の健康障害を防ぐための活動です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が義務付けられています。定期健康診断の実施と結果の管理、ストレスチェックの実施、長時間労働者への医師による面接指導、職場の作業環境(照度、騒音、換気など)の測定と改善、メンタルヘルス対策などが含まれます。近年、特にメンタルヘルス不調の予防と対策の重要性が高まっています。

福利厚生の管理

福利厚生は、企業が従業員とその家族の生活向上を目的として提供する、給与以外の報酬やサービスのことです。法律で義務付けられている「法定福利」と、企業が任意で提供する「法定外福利」に大別されます。

- 法定福利: 法律で企業に実施が義務付けられている福利厚生です。これには、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険といった社会保険・労働保険が含まれます。労務担当者は、従業員の入社・退社に伴う資格の取得・喪失手続きや、保険料の計算・納付といった一連の事務処理を正確に行います。

- 法定外福利: 企業が独自に設ける福利厚生です。住宅手当、家族手当、社員食堂、保養所の提供、財形貯蓄制度、人間ドックの費用補助、慶弔見舞金制度など、その内容は多岐にわたります。魅力的な福利厚生は、従業員満足度の向上や人材採用における競争力強化に繋がります。労務担当者は、これらの制度の企画、導入、運用、そして従業員への周知などを担当します。

これら3つの柱を適切に管理・運用することこそが、労務の使命であり、企業の持続的な成長を支える基盤となるのです。

労務と人事・総務の違い

企業の管理部門には、「労務」「人事」「総務」といった部署が存在しますが、これらの役割分担は曖昧で、特に中小企業では一人の担当者が兼務しているケースも少なくありません。しかし、本来それぞれの機能と目的は明確に異なります。ここでは、労務と人事、そして総務との違いを詳しく解説します。

| 項目 | 労務 | 人事 | 総務 |

|---|---|---|---|

| 主な対象 | 従業員(労働者として) | 従業員(人材・資源として) | 会社組織全体 |

| 主な役割 | 労働環境の整備と管理、コンプライアンス遵守 | 人材の採用・配置・育成・評価 | 組織全体の円滑な運営サポート |

| 業務の性質 | 管理的・定型的な業務が多い(ルーティンワーク) | 戦略的・企画的な業務が多い(プロジェクトベース) | 支援的・包括的な業務が多い(何でも屋) |

| 具体的な業務例 | 給与計算、勤怠管理、社会保険手続き、安全衛生管理、就業規則運用 | 採用計画、人事制度設計、教育研修、配置転換、人事評価 | 備品・施設管理、社内イベント企画、受付業務、株主総会運営 |

| 主な関連法規 | 労働基準法、労働安全衛生法、労働保険徴収法など | 労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など | 会社法、消防法、個人情報保護法など |

| 目指す方向性 | リスク管理と安定運用(守りの側面) | 人材価値の最大化と組織活性化(攻めの側面) | 組織全体の生産性向上と円滑な事業活動(土台の側面) |

人事との違い

労務と人事は、どちらも「ヒト」に関わる仕事であるため、最も混同されやすい部門です。両者を分ける最も大きなポイントは、「ヒト」をどのような視点で見ているかという点にあります。

- 人事(Human Resources): 「ヒト」を企業の成長に不可欠な「資源(リソース)」と捉え、その価値を最大限に引き出すことを目的とします。採用活動によって優秀な人材を獲得し、適材適所の配置を行い、教育研修によって能力を開発し、公正な評価制度によってモチベーションを高める、といった一連の戦略的な活動が中心です。つまり、「これからどう人材を活用し、組織を成長させていくか」という未来志向・攻めの視点が強いのが特徴です。人事の仕事は、企業の経営戦略と密接に連携しており、変化する市場環境や事業戦略に応じて、常に新しい施策を企画・実行していくダイナミックな側面を持ちます。

- 労務(Labor Management): 「ヒト」を法律によって保護されるべき「労働者」と捉え、その労働環境を適正に管理・維持することを主目的とします。労働基準法などの法律や、社内ルールである就業規則に基づいて、従業員が安心して働ける環境を整える役割です。給与計算や社会保険手続きなど、毎月決まって発生する定型的な業務が多く、正確性と網羅性が強く求められます。つまり、「今あるルールを守り、従業員の権利と会社の義務を正しく履行する」という現在志向・守りの視点が強いのが特徴です。労務は、企業の土台を固め、法的なリスクから会社を守るという、安定運用に不可欠な機能です。

具体例で考えてみましょう。「育児休業」という制度があった場合、以下のように役割が分かれます。

- 人事の役割: 「育児休業を取得しやすい風土を醸成するにはどうすればよいか」「休業者の代替要員をどう確保するか」「復帰後のキャリアを支援するプログラムを企画する」など、制度の活用促進や組織への影響を考えるのが人事の仕事です。

- 労務の役割: 「育児休業の申請を正しく受理する」「社会保険料の免除手続きを行う」「育児休業給付金の申請をサポートする」など、法律に基づいた事務手続きを正確に行うのが労務の仕事です。

このように、人事と労務は車の両輪のような関係であり、両者が連携することで、企業は人材を活かし、健全な成長を遂げることができます。

総務との違い

総務は、その名の通り「総(すべ)ての庶務」を担当する部署であり、その業務範囲は非常に広範です。労務や人事、経理などが担当しない、ありとあらゆる業務を引き受ける「何でも屋」的な側面を持っています。

- 総務(General Affairs): 特定の部門に限定されず、会社組織全体が円滑に機能するためのあらゆるサポート業務を担います。その対象は「ヒト」に限りません。オフィスの賃貸契約やレイアウト変更、PCや事務用品といった「モノ」の管理、株主総会や取締役会の運営、社内規定の管理、慶弔関連の対応、社内イベントの企画・運営、防災対策、代表電話や来客の対応など、その業務は多岐にわたります。従業員が本来の業務に集中できる環境を整える、縁の下の力持ち的な存在です。

- 労務との違い: 労務の業務対象が「従業員の労働」に特化しているのに対し、総務の業務対象は「会社全体」です。もちろん、総務の業務の中には、健康診断の手配や社内イベントの運営など、従業員の労働環境に関連するものも含まれるため、労務と業務領域が重なる部分もあります。

特に企業規模が小さい場合、総務担当者が人事や労務の仕事を兼任することが一般的です。会社の成長に伴い、業務が専門化・複雑化してくると、徐々に人事部や労務課として独立していくケースが多く見られます。

まとめると、労務は「従業員の労働条件」に特化した専門家、人事は「人材活用」の専門家、そして総務は「組織運営全般」のサポーターであると言えるでしょう。それぞれの役割を正しく理解することが、効果的な組織運営の第一歩となります。

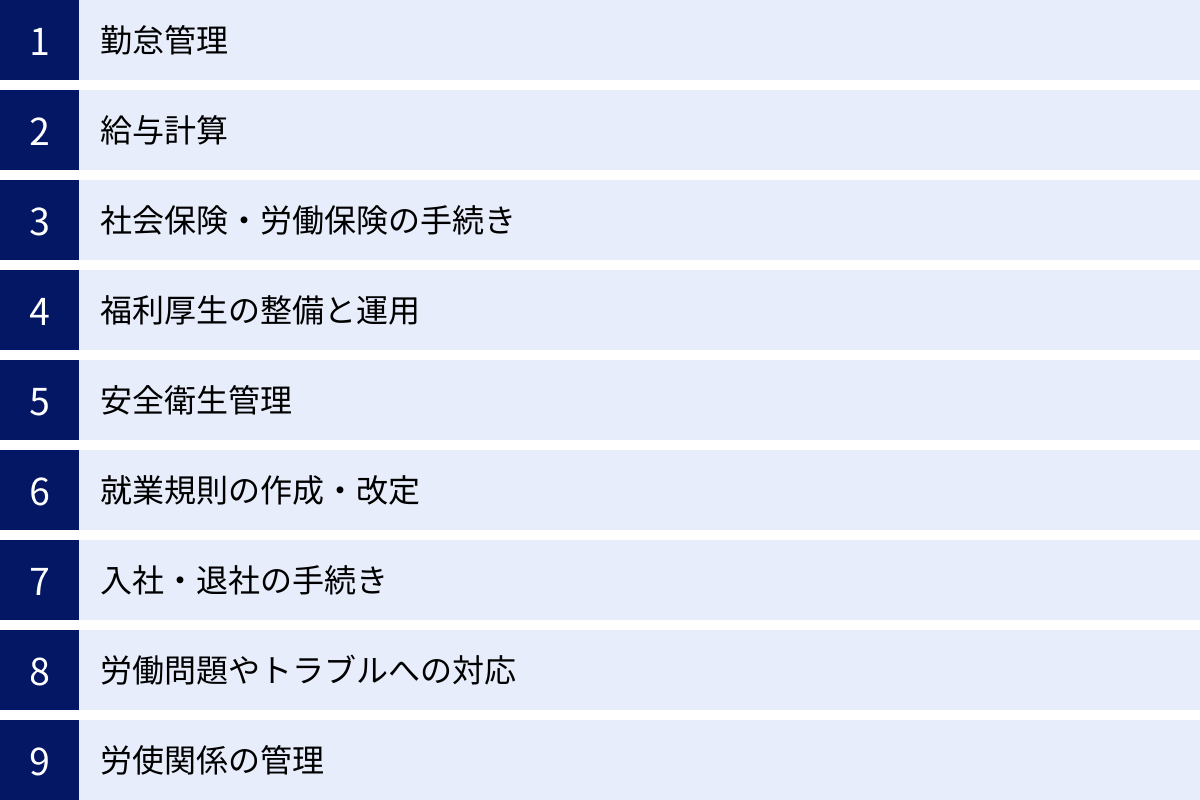

労務の主な仕事内容

労務の仕事は、従業員の入社から退職まで、キャリアのあらゆる段階で発生します。その業務は多岐にわたりますが、ここでは代表的な9つの仕事内容について、具体的に解説します。

勤怠管理

勤怠管理は、従業員の労働時間を正確に把握し、適正に管理する業務です。これは、正確な給与計算の基礎となるだけでなく、従業員の健康管理やコンプライアンス遵守の観点からも極めて重要です。

- 主な業務: タイムカード、ICカード、勤怠管理システムなどを用いて、従業員の出退勤時刻、休憩時間、欠勤、遅刻、早退などを日々記録・集計します。時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働の時間も正確に把握し、法律で定められた上限を超えていないかなどを常にチェックします。また、年次有給休暇の取得状況を管理し、年5日の取得義務を果たせるように従業員へ取得を促すことも重要な役割です。

- 近年の動向: テレワークやフレックスタイム制、時短勤務など、働き方が多様化する中で、勤怠管理はより複雑化しています。それぞれの働き方に合わせた勤怠管理方法を確立し、労働時間を客観的かつ正確に把握する仕組みづくりが求められています。

給与計算

勤怠管理のデータに基づき、従業員一人ひとりの給与を計算し、支払う業務です。従業員の生活に直結するため、1円のミスも許されない、極めて正確性が求められる仕事です。

- 主な業務: 総支給額(基本給、各種手当、残業代など)を計算し、そこから控除額(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、所得税、住民税など)を差し引いて、差引支給額(手取り額)を確定させます。税金や社会保険料の料率は頻繁に改定されるため、常に最新の情報をキャッチアップしておく必要があります。計算後は、給与明細を作成し、指定された期日に従業員の口座へ振り込みます。

社会保険・労働保険の手続き

従業員が安心して働けるように、国が定める公的な保険制度に関する手続きを行います。これらは法律で加入が義務付けられているもので、手続きが漏れると法律違反になるだけでなく、従業員が病気や失業時に必要な給付を受けられなくなる可能性があります。

- 社会保険: 健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上)が含まれます。従業員の入社時の「資格取得手続き」、退社時の「資格喪失手続き」、扶養家族の変更手続き、賞与支払時の「賞与支払届」、年に一度の「算定基礎届」(標準報酬月額の見直し)などが主な業務です。

- 労働保険: 労災保険と雇用保険が含まれます。業務中や通勤中の事故に備える労災保険と、失業時の生活を支える雇用保険に関する手続きを行います。従業員の入退社に伴う手続きのほか、年に一度、前年度の保険料を確定し、当年度の保険料を概算で納付する「年度更新」という重要な業務があります。

福利厚生の整備と運用

法定福利(社会保険など)以外に、企業が独自に設ける法定外福利厚生制度の企画、導入、運用管理を行います。

- 主な業務: 住宅手当や家族手当、慶弔見舞金、財形貯蓄、社員持株会、退職金制度、確定拠出年金(DC)、社員食堂や保養所の運営、外部の福利厚生サービスの契約・管理など、その範囲は多岐にわたります。従業員のニーズを調査し、時代に合った魅力的な制度を企画・導入することで、従業員満足度の向上や人材の定着、採用競争力の強化を目指します。

安全衛生管理

労働安全衛生法に基づき、従業員が安全で健康に働ける職場環境を維持するための業務です。

- 主な業務: 定期健康診断の企画・実施・結果管理、ストレスチェックの実施、長時間労働者への医師による面接指導の勧奨、産業医との連携、安全衛生委員会の設置・運営などが含まれます。また、職場のヒヤリハット事例の収集・分析や、労働災害が発生した際の報告書(労働者死傷病報告)作成・提出も労務の重要な役割です。特に近年は、メンタルヘルス対策の重要性が増しており、相談窓口の設置や研修の実施など、予防的な取り組みが求められています。

就業規則の作成・改定

就業規則は、その会社で働く上でのルールを定めた「職場の憲法」とも言える重要なものです。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。

- 主な業務: 始業・終業時刻、休日、賃金、退職に関する事項など、法律で定められた項目を網羅した就業規則を作成します。また、法改正や社会情勢の変化、新しい働き方の導入などに合わせて、内容を定期的に見直し、改定する作業も必要です。改定した際は、従業員への周知徹底と、労働基準監督署への届出が必須となります。

入社・退社の手続き

従業員の入社時と退社時には、様々な事務手続きが発生します。

- 入社手続き: 労働契約の締結、労働条件通知書の交付、社会保険・雇用保険の資格取得手続き、給与振込口座の登録、マイナンバーの収集・管理、社内システムのアカウント発行などを行います。

- 退社手続き: 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き、住民税の切り替え手続き、退職金の計算・支払い、源泉徴収票や離職票の発行などを行います。特に離職票は、従業員が失業手当を受給するために必要な重要書類であり、迅速かつ正確な発行が求められます。

労働問題やトラブルへの対応

労務は、セクハラやパワハラなどのハラスメント問題、メンタルヘルス不調による休職・復職の相談、解雇や雇い止めに関するトラブルなど、従業員と会社の間で発生する様々な問題の初期対応窓口となることが多くあります。

- 主な業務: 問題が発生した際は、まず当事者双方から公平に事実関係をヒアリングします。その上で、就業規則や関連法規に照らし合わせ、適切な対応を検討します。必要に応じて、弁護士や社会保険労務士などの外部専門家と連携しながら、問題の解決にあたります。非常にデリケートな対応が求められ、労務担当者の知識と経験が問われる場面です。

労使関係の管理

企業と労働組合との間で、健全な関係を構築・維持する役割も担います。

- 主な業務: 労働組合が組織されている企業では、団体交渉(賃金改定や労働条件の変更などに関する交渉)の準備や、交渉への出席、議事録の作成などを行います。また、労使間の合意事項をまとめた労働協約の管理も行います。労働組合がない企業でも、従業員の代表者と労働条件などについて協議する「労使協議会」の運営などを通じて、従業員の意見を経営に反映させる橋渡し役を担うことがあります。

これらの業務を正確かつ円滑に遂行することが、企業の安定的な運営と成長を支える基盤となります。

労務の仕事の年間スケジュール例

労務の仕事は、毎月発生する定型業務に加え、特定の時期に集中して発生する季節業務があります。年間を通してどのような業務があるのかを把握しておくことは、計画的な業務遂行のために不可欠です。以下に、一般的な企業の労務部門における年間スケジュールの例をまとめました。

| 時期 | 主な定例業務(毎月) | 主な季節業務・イベント |

|---|---|---|

| 4月 | ・勤怠管理・集計 ・給与計算・支払い ・入退社手続き ・社会保険・労働保険手続き |

・新入社員の受け入れ(社会保険・雇用保険の集中手続き) ・住民税の年度更新準備(前年所得に基づく新年度の税額決定準備) ・昇給・異動に伴う人事情報更新 |

| 5月 | (定例業務に同じ) | ・労働保険の年度更新(申告・納付の準備開始) ・住民税の特別徴収税額決定通知書の受領・確認 |

| 6月 | (定例業務に同じ) | ・住民税の特別徴収額変更(給与計算への反映開始) ・賞与計算・支払い(夏期賞与) ・賞与支払届の提出 |

| 7月 | (定例業務に同じ) | ・労働保険の年度更新(6月1日~7月10日までに申告・納付) ・社会保険の算定基礎届の提出(7月1日~7月10日まで) |

| 8月 | (定例業務に同じ) | (比較的落ち着いている時期。業務改善や規程見直しの好機) |

| 9月 | (定例業務に同じ) | ・社会保険料の改定(算定基礎届の結果を給与計算に反映) |

| 10月 | (定例業務に同じ) | ・最低賃金の改定確認・対応 ・年末調整の準備開始(申告書類の配布準備など) ・インフルエンザ予防接種の案内・手配 |

| 11月 | (定例業務に同じ) | ・年末調整の書類回収・チェック |

| 12月 | (定例業務に同じ) | ・年末調整の計算(年内最終給与または賞与で精算) ・賞与計算・支払い(冬期賞与) ・賞与支払届の提出 |

| 1月 | (定例業務に同じ) | ・給与支払報告書の作成・提出(各市区町村へ) ・法定調書合計表の作成・提出(税務署へ) |

| 2月 | (定例業務に同じ) | ・新年度(4月)に向けた準備(昇給・異動の内示準備など) |

| 3月 | (定例業務に同じ) | ・退職者の集中対応(離職票発行など) ・新年度の社会保険料・雇用保険料率の確認 |

| 随時 | – | ・法改正への対応 ・就業規則の改定 ・労働基準監督署の調査対応 ・労働災害(労災)の発生対応 ・育児・介護休業者の対応 ・健康診断・ストレスチェックの実施 ・労務トラブル(ハラスメントなど)の対応 |

スケジュールのポイント解説

- 繁忙期: 4月(新入社員対応)、6月~7月(労働保険年度更新・社会保険算定基礎届)、11月~1月(年末調整・法定調書)は、多くの企業で労務部門の繁忙期となります。これらの時期は、定例業務に加えて大量のスポット業務が発生するため、計画的な準備と効率的な業務進行が不可欠です。

- 定例業務の重要性: スケジュールが特定の時期に偏っているように見えますが、基盤となるのは毎月の勤怠管理と給与計算です。このルーティン業務をミスなく、かつ効率的に行う体制が整っていることが、繁忙期を乗り切るための鍵となります。

- 法改正へのアンテナ: 上記のスケジュールはあくまで一例です。労働関連法規は頻繁に改正されるため、常に官公庁の発表などにアンテナを張り、自社の運用にいつから、どのような影響があるのかを把握し、スケジュールに組み込んでいく必要があります。例えば、育児・介護休業法の改正や、時間外労働の上限規制の適用拡大など、大きな改正がある場合は、それに対応するための準備期間が別途必要になります。

このように、労務の仕事は年間を通じてリズムがあり、計画性が求められる仕事です。先を見越して準備を進め、突発的な事案にも対応できるような柔軟性を持つことが、優れた労務担当者には求められます。

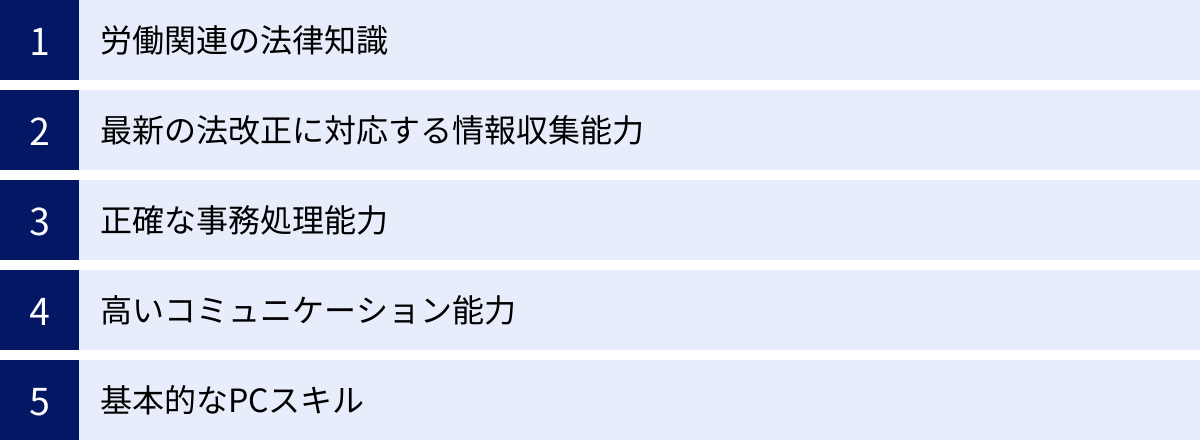

労務の仕事で求められるスキル

労務の仕事は、専門性の高い知識と、それを実務に活かすための様々なスキルが求められます。ここでは、労務担当者として活躍するために特に重要となる5つのスキルを解説します。

労働関連の法律知識

労務業務の根幹をなすのが、労働基準法をはじめとする各種労働関連法規の知識です。これらの法律は、従業員を保護し、公正な労働条件を確保するために定められており、労務担当者はこれらのルールを遵守して業務を遂行する義務があります。

- 主要な法律:

- 労働基準法: 労働時間、休日、休暇、賃金など、労働条件の最低基準を定めた最も基本的な法律。

- 労働契約法: 労働契約の基本原則、変更、終了(解雇など)に関するルールを定めた法律。

- 労働安全衛生法: 職場の安全と衛生を確保し、労働災害を防止するための法律。

- 社会保険関連法規: 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法(労災保険法)など。

- その他: 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法など、多様な働き方やライフステージに対応するための法律知識も不可欠です。

これらの法律をただ知っているだけでなく、条文の意図を正しく解釈し、自社の具体的なケースにどう適用されるのかを判断できるレベルまで理解を深めることが重要です。

最新の法改正に対応する情報収集能力

労働関連法規は、社会情勢の変化や働き方の多様化に伴い、非常に頻繁に改正されます。昨日の常識が今日は通用しない、ということも少なくありません。そのため、労務担当者には、常に最新の情報をキャッチアップし続ける能力が不可欠です。

- 情報収集の方法:

- 公的機関のウェブサイト: 厚生労働省や日本年金機構、全国健康保険協会(協会けんぽ)などの公式サイトは、法改正に関する最も正確で信頼性の高い情報源です。

- 専門情報サイト・専門誌: 労務関連のニュースや解説記事を掲載しているウェブサイトや、専門誌を定期的に購読する。

- セミナーや研修への参加: 社会保険労務士会や民間の研修会社が開催する法改正セミナーなどに参加し、専門家から直接解説を聞くことも有効です。

- 専門家とのネットワーク: 顧問の社会保険労務士や弁護士と良好な関係を築き、不明な点を相談できる体制を整えておく。

情報を収集するだけでなく、その改正が自社にどのような影響を与え、いつまでに何をすべきかを分析し、社内体制の変更や就業規則の改定などを計画・実行に移すところまでが、このスキルの範疇となります。

正確な事務処理能力

給与計算や社会保険手続きなど、労務の仕事には数字を扱う定型的な事務作業が数多く含まれます。これらの業務における小さなミスが、従業員の給与や将来の年金額に影響を与え、会社への信頼を大きく損なうことになりかねません。

- 求められる要素:

- 正確性: 1円単位、1日単位でのミスが許されないという意識を持ち、何度も確認を怠らない丁寧さが求められます。

- 網羅性: 必要な手続きや書類に漏れがないか、常にチェックする注意力が必要です。

- 効率性: 毎月、毎年繰り返される業務を、いかに効率的に、かつミスなく処理できるかという視点も重要です。Excelの関数を使いこなしたり、RPA(Robotic Process Automation)ツールを活用したりと、業務改善への意識も求められます。

- 期日管理能力: 各種手続きには厳格な提出期限が定められています。年間の業務スケジュールを把握し、遅滞なく業務を完了させるための計画性と自己管理能力が不可欠です。

高いコミュニケーション能力

労務の仕事は、黙々とデスクワークをするだけではありません。むしろ、社内外の様々な立場の人々と円滑なコミュニケーションをとる能力が、業務をスムーズに進める上で非常に重要になります。

- 主なコミュニケーション相手:

- 従業員: 給与や保険、福利厚生に関する質問への回答、休職や復職に関する面談、ハラスメントの相談対応など、丁寧で分かりやすい説明と、相手に寄り添う傾聴力が求められます。

- 経営層・管理職: 法改正の内容や労務リスクについて経営層に報告・提言したり、部下の勤怠管理について管理職に指導・助言したりする場面があります。専門的な内容を、相手の立場に合わせて論理的に説明する能力が必要です。

- 行政機関: 労働基準監督署やハローワーク、年金事務所などと、届出や調査対応でやり取りを行います。的確に要件を伝え、誠実に対応する姿勢が求められます。

- 外部専門家: 産業医や顧問の社会保険労務士、弁護士などと連携し、専門的なアドバイスを仰ぐことも多くあります。

特に労働問題の対応など、感情的な対立が生まれやすい場面では、冷静かつ公正な立場で、双方の意見を聞き、粘り強く調整する高度な対人スキルが試されます。

基本的なPCスキル

現代の労務業務において、PCスキルは必須です。特に、以下のスキルは日常的に使用します。

- Excel: 給与計算の補助、勤怠データの集計・分析、各種管理簿の作成など、Excelの活用場面は非常に多いです。VLOOKUPやIF、SUMIFといった基本的な関数を使いこなせることは最低限のスキルと言えます。ピボットテーブルを使えれば、データの分析も効率的に行えます。

- Word: 労働条件通知書や各種通知文、就業規則のドラフト作成などで使用します。分かりやすく体裁の整った文書を作成するスキルが求められます。

- PowerPoint: 法改正の内容や新しい制度について、社内説明会を行う際に使用します。複雑な内容を図やグラフを用いて視覚的に分かりやすく伝えるプレゼンテーションスキルも役立ちます。

- 労務管理システム: 近年、多くの企業が勤怠管理や給与計算、電子申請などに特化した労務管理システムを導入しています。特定のシステムに関する知識も、実務上は大きな強みとなります。

これらのスキルは相互に関連しており、バランスよく身につけることが、信頼される労務担当者への道となります。

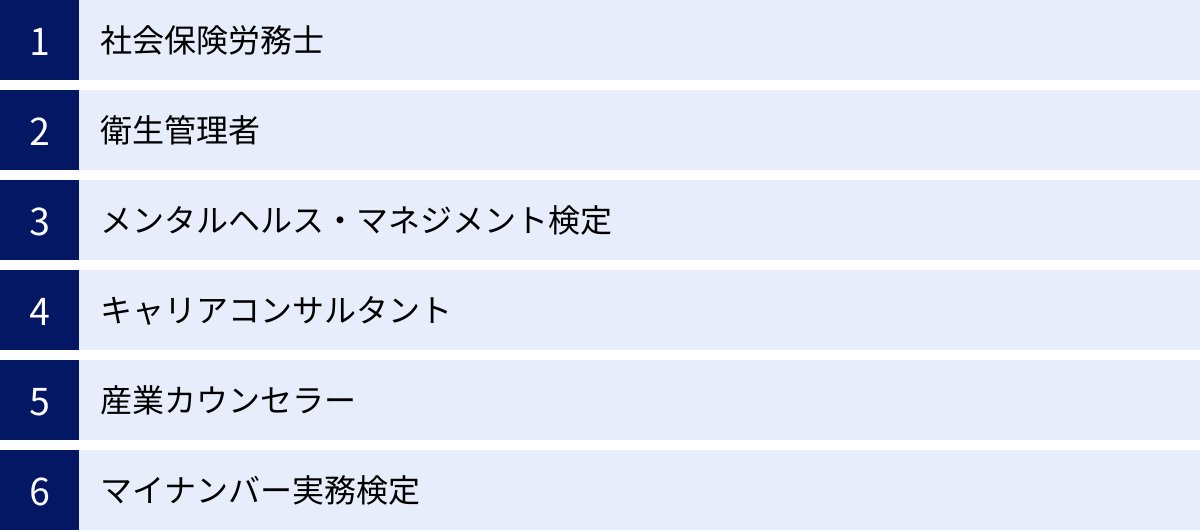

労務の仕事に役立つ資格

労務の仕事は、資格がなければできないというわけではありません。しかし、専門性の高い業務であるため、関連資格を取得することは、自身の知識を体系的に証明し、キャリアアップに繋げる上で非常に有効です。ここでは、労務の仕事に役立つ代表的な資格を6つ紹介します。

社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法令の専門家であり、労務管理分野における唯一の国家資格です。この資格を持つことで、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行や、帳簿書類の作成といった独占業務を行えるようになります。

- 資格の概要: 労務管理や社会保険に関するコンサルティング、年金相談など、企業の人事労務に関する幅広い業務を専門家として担うことができます。

- 取得のメリット: 労務のプロフェッショナルとしての最高の証明となり、社内での昇進・昇格はもちろん、労務コンサルタントや社労士事務所を開業して独立する道も開けます。合格率は例年6~7%程度と難易度は非常に高いですが、その分、取得した際の価値は絶大です。労務のキャリアを極めたいと考える人にとっては、最終目標となる資格と言えるでしょう。

衛生管理者

衛生管理者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康障害を防止するための職場の衛生管理を担う国家資格です。

- 資格の概要: 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種に応じて第一種または第二種衛生管理者の免許を持つ者の中から、衛生管理者を選任することが法律で義務付けられています。そのため、一定規模以上の企業では常に需要のある資格です。

- 取得のメリット: 資格を取得することで、職場の安全衛生管理体制の構築・運用に直接関わることができます。労務担当者がこの資格を持つことで、健康診断の事後措置やメンタルヘルス対策、職場巡視などをより専門的な視点で行えるようになり、業務の幅が広がります。特に、製造業や建設業など、労働災害のリスクが高い業種では第一種衛生管理者の価値が高まります。

メンタルヘルス・マネジメント検定

メンタルヘルス・マネジメント検定は、働く人たちの心の健康管理(メンタルヘルス・マネジメント)に関する知識や対処方法を習得するための検定試験です。(主催:大阪商工会議所)

- 資格の概要: 対象者別にコースが分かれており、労務担当者や人事スタッフには、自社のメンタルヘルスケアを推進する「Ⅱ種(ラインケアコース)」や、社内の専門家として活動するための「Ⅰ種(マスターコース)」がおすすめです。

- 取得のメリット: ストレスチェック制度の導入や、ハラスメント問題、休職・復職者の対応など、近年ますます重要度を増しているメンタルヘルス対策において、体系的な知識に基づいた適切な対応ができるようになります。従業員からの相談に的確に対応できるだけでなく、予防的な観点から職場環境を改善する施策を立案・推進する上でも大いに役立ちます。

キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは、労働者の職業選択やキャリア設計に関する相談に応じ、助言・指導を行う専門家としての国家資格です。

- 資格の概要: 個人の適性や関心、経験を理解し、その人に合ったキャリアプランの作成を支援します。

- 取得のメリット: 労務担当者がこの資格を持つことで、従業員のキャリア形成支援という新たな視点を得ることができます。例えば、育児や介護と仕事の両立に悩む従業員や、自身のキャリアに不安を感じる従業員に対して、専門的な面談スキルを活かしてサポートできます。従業員一人ひとりのキャリア自律を支援することは、エンゲージメントの向上や人材定着にも繋がり、労務の役割をより戦略的なものへと高めることができます。

産業カウンセラー

産業カウンセラーは、職場で働く人々が抱える問題を、心理学的な手法を用いて自らの力で解決できるよう援助する専門家です。(主催:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会)

- 資格の概要: 主に傾聴を中心としたカウンセリング技法を学び、メンタルヘルス対策、キャリア開発、職場環境改善などの分野で活動します。

- 取得のメリット: 従業員との面談スキルが飛躍的に向上します。特に、ハラスメントの相談やメンタル不調の相談など、デリケートな問題に対応する際に、相手の話を深く傾聴し、信頼関係を築きながら問題解決をサポートする能力が身につきます。従業員が安心して相談できる窓口としての役割を果たす上で、非常に実践的な資格です。

マイナンバー実務検定

マイナンバー実務検定は、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する知識と、その適正な取り扱いについての実務能力を証明する検定試験です。(主催:一般財団法人 全日本情報学習振興協会)

- 資格の概要: マイナンバーの収集・保管・利用・廃棄といった一連のプロセスにおける法的要件や、安全管理措置について問われます。

- 取得のメリット: 労務業務では、社会保険の手続きなどで従業員のマイナンバーを頻繁に取り扱います。マイナンバーは厳格な管理が求められる特定個人情報であり、漏洩した際のリスクは計り知れません。この資格を通じて、マイナンバーを安全かつ適正に取り扱うための知識を体系的に学ぶことで、企業の情報管理体制を強化し、コンプライアンスリスクを低減させることができます。

これらの資格は、労務の専門性を高め、自身の市場価値を向上させるための強力な武器となります。自身のキャリアプランに合わせて、挑戦を検討してみてはいかがでしょうか。

労務の仕事のやりがいと大変なこと

労務の仕事は、企業の基盤を支える重要な役割を担いますが、その裏には華やかな面ばかりではない地道な努力や厳しさも存在します。ここでは、労務という仕事の「光」と「影」、すなわちやりがいと大変さの両側面を具体的に見ていきましょう。

労務の仕事のやりがい

労務の仕事には、他では得がたい多くのやりがいがあります。

- 従業員の役に立っていると直接実感できる

給与の支払いや社会保険の手続き、福利厚生の案内など、労務の仕事は従業員の生活に直結しています。「給与明細の見方を教えてくれて助かりました」「育休の手続きをスムーズに進めてくれてありがとうございます」といった感謝の言葉を直接もらえる機会も多く、人の役に立っている、誰かを支えているという実感を強く得ることができます。従業員が安心して働ける環境を自分が作っているという自負は、大きなモチベーションに繋がります。 - 会社の基盤を支える貢献感

労務は、企業のコンプライアンスを守り、法的なリスクから会社を保護する「守りの要」です。適切な労務管理がなければ、企業は健全な活動を続けることができません。派手さはありませんが、縁の下の力持ちとして会社全体の安定と成長を支えているという貢献感は、この仕事ならではのやりがいです。経営層からも、組織運営に不可欠な存在として頼りにされる場面が多くあります。 - 専門知識とスキルが身につき、プロフェッショナルとして成長できる

労働法規や社会保険制度は非常に専門的で、かつ頻繁に改正されます。常に学び続ける必要がありますが、その分、他者には真似のできない専門知識とスキルが着実に身についていきます。知識をアップデートし、それを実務に活かして問題を解決できた時の達成感は格別です。経験を積めば積むほど専門性が高まり、自身の市場価値を向上させることができる、将来性のある仕事です。 - 公正な視点で物事を判断し、組織を良い方向に導ける

労務は、時に従業員と経営層の間に立ち、双方の意見を調整する役割を担います。感情に流されず、法律や規則といった客観的な基準に基づいて公正な判断を下すことが求められます。難しい立場ではありますが、公平な対応を通じて問題を円満に解決し、より良い職場環境の構築に貢献できた時には、大きな達成感とやりがいを感じることができます。

労務の仕事の大変なこと・厳しさ

一方で、労務の仕事には特有の大変さや厳しさも伴います。

- ミスの許されないプレッシャー

給与計算や社会保険手続きにおけるミスは、従業員の生活に直接的な影響を与え、会社への信頼を著しく損ないます。1円単位、1日単位のミスも許されないというプレッシャーは常に付きまといます。特に、年末調整や年度更新などの繁忙期には、膨大な量の作業を限られた時間内に、かつ完璧にこなさなければならないという精神的な負担は大きいです。 - 絶え間ない法改正への対応

やりがいでもある専門性の裏返しですが、労働関連法規の頻繁な改正に常に対応し続けなければならない点は、大きな負担となり得ます。情報収集を怠れば、気づかないうちに会社が法律違反を犯してしまうリスクがあります。常にアンテナを高く張り、学び続ける姿勢がなければ務まらない仕事です。 - 従業員と経営層の板挟みになることがある

労務は、従業員の権利を守る立場と、会社の方針を実行する立場の両方を担います。そのため、時には両者の意見が対立する場面で板挟みになり、精神的に消耗することがあります。例えば、従業員からは労働条件の改善を求められ、経営層からはコスト削減を求められるといった状況です。どちらの立場も理解できるからこそ、調整役としての苦労は絶えません。 - デリケートで感情的な問題への対応

ハラスメント問題や解雇、メンタルヘルス不調者の対応など、労務は非常にデリケートな個人情報や、人の感情が絡む問題に対応しなければなりません。当事者の辛い話を聞き、時には厳しい内容を伝えなければならない場面もあります。他者のネガティブな感情に触れる機会が多いため、自身の感情をコントロールし、精神的な強さを保つことが求められます。

これらの大変さを乗り越えた先に、大きなやりがいがあるのが労務の仕事です。光と影の両面を理解することが、この仕事と長く付き合っていく上で重要になります。

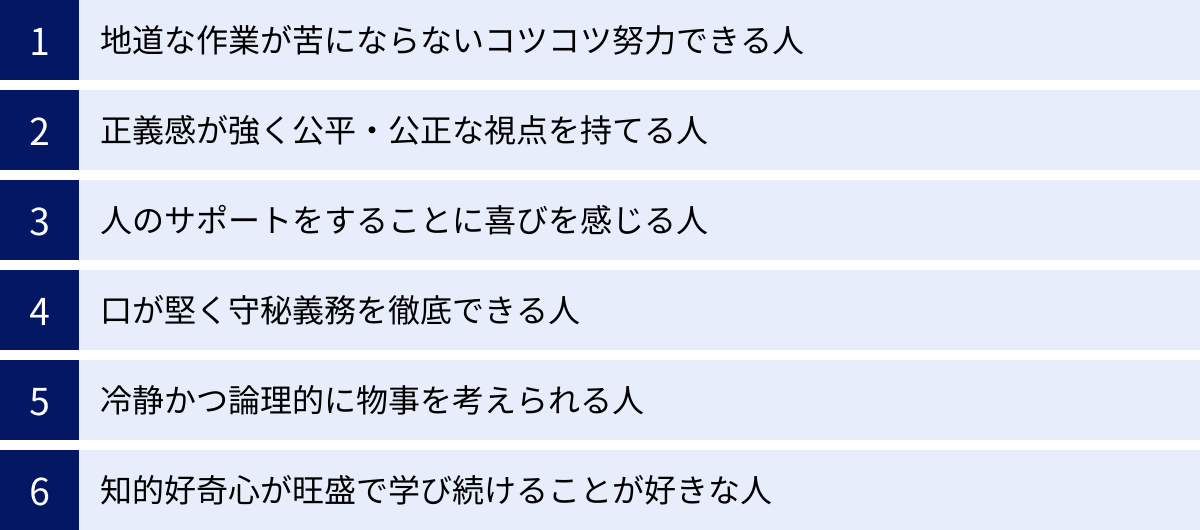

労務の仕事に向いている人の特徴

労務の仕事は、その専門性と役割から、特定の資質や性格特性を持つ人が活躍しやすい傾向にあります。もしあなたが以下の特徴に当てはまるなら、労務の仕事への適性があるかもしれません。

- 地道な作業が苦にならない、コツコツ努力できる人

労務の仕事の中心は、給与計算や社会保険手続きといった、毎月繰り返される定型的な事務作業です。一見すると地味な作業ですが、これを正確に、期日通りにやり遂げることが企業の信頼を支えます。華やかさよりも、正確性や網羅性が重視される世界です。派手な成果を追い求めるよりも、決められたルールの中で物事を着実に進めることに喜びを感じる、縁の下の力持ちタイプの人が向いています。 - 正義感が強く、公平・公正な視点を持てる人

労務は、法律や就業規則という「ルール」に基づいて業務を遂行します。時には、従業員や管理職に対して「それはルール違反です」と指摘しなければならない場面もあります。個人的な感情や人間関係に流されず、常に公平・公正な立場で物事を判断できる強い正義感が不可欠です。誰に対しても同じ基準で接し、組織全体の秩序を守ることに使命感を持てる人は、労務担当者として信頼されます。 - 人のサポートをすることに喜びを感じる人

労務の仕事は、従業員が安心して働ける環境を整える「サポート役」です。従業員からの質問に丁寧に答えたり、複雑な手続きを代行したりと、誰かの役に立つ場面が数多くあります。「ありがとう」という感謝の言葉をモチベーションに変えられる人、困っている人を見ると放っておけない面倒見の良い人は、この仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。 - 口が堅く、守秘義務を徹底できる人

労務担当者は、従業員の給与、病歴、家庭の事情、評価といった、極めてプライベートで機密性の高い情報に日常的に触れます。これらの情報を外部に漏らさないことはもちろん、社内であっても関係者以外に口外することは決して許されません。口が堅いことは、労務担当者としての絶対条件です。他人の秘密を守ることに強い責任感を持てる人でなければ、この仕事は務まりません。 - 冷静かつ論理的に物事を考えられる人

ハラスメントや解雇トラブルなど、感情的な対立が発生しやすい問題に対応する際、担当者自身が感情的になってしまっては問題は解決しません。当事者の感情に寄り添いつつも、一歩引いた冷静な視点で事実関係を整理し、法律や規則に照らして論理的な解決策を導き出す能力が求められます。パニックにならず、困難な状況でも落ち着いて対処できる人は、労務の仕事で力を発揮できます。 - 知的好奇心が旺盛で、学び続けることが好きな人

労働法規は頻繁に改正され、新しい働き方も次々と登場します。常に新しい知識をインプットし、自身の知識をアップデートし続けることが不可欠です。「知らないことを知りたい」「新しいことを学びたい」という知的好奇心が旺盛な人は、労務の仕事の専門性を楽しみながら高めていくことができます。勉強熱心な姿勢は、プロフェッショナルとしての成長に直結します。

これらの特徴は、一つでも当てはまれば可能性があります。特に「公平性」と「守秘義務」は労務の根幹をなす要素であり、これらに自信がある方は、労務の世界に挑戦してみる価値が大いにあると言えるでしょう。

労務のキャリアパスと未経験からの挑戦

企業の根幹を支える労務は、専門性を高めることで多様なキャリアを築くことが可能です。ここでは、労務担当者の主なキャリアパスと、未経験からこの分野に挑戦するための具体的なステップについて解説します。

主なキャリアパス

労務のキャリアは、大きく分けて「マネジメントライン」と「スペシャリストライン」の2つの方向に進むことが考えられます。

1. マネジメントラインへの道

これは、組織内で役職を上げていく、より一般的なキャリアパスです。

- 労務担当者 → 労務チームリーダー/マネージャー

数年間の実務経験を積み、後輩の指導やチームの業務進捗管理などを任されるようになります。プレイングマネージャーとして実務をこなしつつ、チーム全体のパフォーマンスを最大化する役割が求められます。 - 労務マネージャー → 人事部長/管理本部長

労務だけでなく、採用、育成、制度企画といった人事領域全体を統括するポジションです。最終的には、人事・労務・総務・経理といった管理部門全体を管掌するCHRO(最高人事責任者)や管理本部長といった経営幹部を目指す道も開かれます。このレベルになると、経営戦略と連動した人事戦略を立案・実行する能力が不可欠となります。

2. スペシャリストラインへの道

マネジメントよりも、現場の専門性をとことん追求したい人向けのキャリアパスです。

- 労務スペシャリスト

特定の企業に所属しながら、労務分野の第一人者として活躍します。特に、M&Aに伴う人事制度統合(PMI)、グローバル労務、複雑な労働問題の対応、高度な就業規則の設計など、特定の分野で深い専門知識を持つことで、替えのきかない存在となります。 - 社会保険労務士として独立・開業

最高峰のキャリアパスとして、国家資格である社会保険労務士の資格を取得し、独立開業する道があります。特定の企業に縛られず、複数のクライアント企業に対して、労務コンサルティングや手続き代行、給与計算アウトソーシングなどのサービスを提供します。自身の裁量で仕事を進められ、専門性を直接的な収益に結びつけることができます。 - 他社の労務部門や社労士事務所への転職

現職で培った専門性を活かし、より規模の大きな企業や、成長フェーズにあるスタートアップ、あるいは専門性をさらに磨ける社会保険労務士法人などに転職し、キャリアアップを図ることも一般的です。

未経験から労務担当者になるには

労務は専門性が高い職種ですが、未経験からでも挑戦することは十分に可能です。そのための具体的なステップをいくつかご紹介します。

- 関連部署での経験を積む

全くの異業種からいきなり労務を目指すのが難しい場合、まずは総務や経理、営業事務といった管理部門系の職種に就き、会社組織の仕組みや業務フローを理解することから始めるのが有効です。特に総務は労務と業務範囲が重なる部分も多く、健康診断の手配などを通じて労務の仕事に触れる機会があります。社内での部署異動の希望を出し、労務への道を開くというキャリアプランも考えられます。 - アシスタントや派遣社員からスタートする

「未経験者歓迎」の労務アシスタントの求人は比較的見つけやすいです。正社員としての採用は難しくても、まずは派遣社員や契約社員として労務部門に入り、実務経験を積むというのも現実的な選択肢です。最初は書類のファイリングやデータ入力といった簡単な業務から始め、徐々に給与計算の補助や社会保険手続きのサポートなど、専門的な業務を任せてもらえるようになります。ここで得た実務経験は、次のステップに進む際の大きな武器となります。 - 資格取得で意欲と知識をアピールする

実務経験がない分を、資格取得によって補うという方法も非常に有効です。- まずはここから: 「給与計算実務能力検定」や「労務管理士」(民間資格)などは、比較的短期間で取得しやすく、労務の基礎知識があることの証明になります。

- 本格的に目指すなら: 「社会保険労務士」の勉強を始めているだけでも、強い意欲のアピールになります。たとえ合格していなくても、学習を通じて得た知識は面接で必ず役に立ちます。また、50人以上の事業場で必須となる「衛生管理者」は、需要が高く、未経験者でも取得を評価されやすい資格の一つです。

- 中小企業やスタートアップを狙う

大企業では分業化が進んでおり、未経験者が配属されるケースは少ないかもしれません。一方、中小企業や成長中のスタートアップでは、管理部門の人員が少なく、一人の担当者が幅広い業務を担うことが多いため、未経験者でもポテンシャルを評価して採用してくれる可能性があります。幅広い業務を経験できるため、短期間で大きく成長できるというメリットもあります。

未経験からの挑戦は簡単ではありませんが、強い意欲を持ち、着実にステップを踏んでいけば、専門性を身につけ、企業の根幹を支える労務担当者として活躍する道は必ず開けます。

労務業務を効率化する方法

法改正への対応、働き方の多様化、ペーパーレス化の推進など、労務部門を取り巻く環境は大きく変化しています。従来のやり方だけでは、増え続ける業務量と複雑さに対応しきれなくなる可能性があります。ここでは、労務業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割くための代表的な方法を2つ紹介します。

労務管理システムを導入する

労務管理システムとは、勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、年末調整といった、これまで手作業やExcelで行っていた労務業務を一元的に管理・自動化できるITツールのことです。近年、クラウド型のサービスが主流となり、比較的低コストで手軽に導入できるようになりました。

システム導入のメリット

- 業務時間の大幅な削減: 給与計算や勤怠データの集計が自動化されることで、手作業による入力や計算の時間が劇的に削減されます。これにより、担当者は確認作業や、より付加価値の高い業務に集中できます。

- ヒューマンエラーの防止: 手計算や手入力には、どうしてもミスがつきものです。システム化することで、計算ミスや転記ミスといったヒューマンエラーを根本的に防ぎ、業務の正確性を向上させます。これは、従業員からの信頼維持にも繋がります。

- ペーパーレス化の推進: 従業員がスマートフォンやPCから直接、勤怠打刻や各種申請(休暇申請、住所変更など)を行えるようになります。Web給与明細を導入すれば、紙の明細書を印刷・封入・配布する手間とコストも削減できます。

- 法改正への自動対応: クラウド型のシステムの多くは、社会保険料率の変更や税制改正などの法改正に、システム側が自動でアップデート対応してくれます。これにより、労務担当者が自力で情報を収集し、Excelの計算式などを修正する手間が不要になります。

- コンプライアンスの強化: 労働時間の自動集計により、時間外労働の上限規制を超えそうな従業員をアラートで知らせる機能などがあります。これにより、長時間労働を未然に防ぎ、労働基準法違反のリスクを低減させます。

システム選定のポイント

- 自社の課題に合っているか: 勤怠管理を効率化したいのか、給与計算を自動化したいのか、電子申請に対応したいのか。自社が最も解決したい課題を明確にし、その機能が充実しているシステムを選びましょう。

- 操作性(UI/UX): 従業員や管理者が毎日使うものなので、ITに不慣れな人でも直感的に操作できる分かりやすいインターフェースかどうかが重要です。無料トライアルなどを活用して、実際の使用感を確かめることをお勧めします。

- サポート体制: 導入時の設定サポートや、運用開始後の問い合わせに迅速かつ丁寧に対応してくれるかどうかも重要なポイントです。電話やチャット、メールなど、どのようなサポートが受けられるかを確認しましょう。

業務をアウトソーシング(外部委託)する

アウトソーシングとは、給与計算や社会保険手続きといった特定の労務業務を、社会保険労務士事務所などの外部の専門機関に委託することです。すべての業務を委託するのではなく、自社の状況に合わせて一部の業務だけを切り出して依頼することも可能です。

アウトソーシングのメリット

- コア業務への集中: 給与計算などの定型的で時間のかかる業務を外部に任せることで、労務担当者は自社でしかできない戦略的な業務(人事制度の企画、職場環境の改善、従業員との面談など)に集中できるようになります。

- 専門性の確保: 社会保険労務士は、労働・社会保険法令のプロフェッショナルです。アウトソーシングすることで、常に最新の法改正に対応した、正確で質の高い業務遂行が保証されます。法的なリスクを大幅に軽減できる点は大きなメリットです。

- コスト削減: 一見、外部への委託費用がかかるように見えますが、専門の担当者を自社で雇用・育成するコストや、労務管理システムを導入・維持するコストと比較した場合、トータルで安くなるケースも少なくありません。特に、担当者の急な退職による引き継ぎ問題などのリスクも回避できます。

- 属人化の防止: 労務業務は専門性が高いため、特定の担当者に業務が集中し「その人でなければ分からない」という属人化が起こりがちです。アウトソーシングすることで、業務プロセスが標準化され、属人化のリスクを解消できます。

アウトソーシングを検討すべきケース

- 担当者の負担が大きい、または人手が足りない: 労務担当者が一人しかおらず、日常業務に追われてコア業務に手が回らない。

- 専門知識を持つ人材がいない: 法改正への対応や複雑な手続きに不安がある。

- 急な退職で引き継ぎが困難: 担当者が退職してしまい、業務がストップしてしまうリスクがある。

- 企業の成長期にある: 従業員数が急増しており、入退社手続きや給与計算の業務量が急激に増えている。

労務管理システムの導入とアウトソーシングは、どちらか一方を選ぶだけでなく、「システムを導入して定型業務を効率化し、さらに専門性の高い手続きの一部をアウトソーシングする」といったハイブリッドな活用も有効です。自社の規模やフェーズ、労務部門が抱える課題に合わせて、最適な効率化の方法を検討することが、企業の持続的な成長を支える鍵となります。