現代のビジネス環境において、「エンゲージメント」という言葉を耳にする機会が急速に増えています。企業の持続的な成長や競争力の源泉として、従業員や顧客との良好な関係構築が不可欠であるという認識が広まっているためです。しかし、その意味を正確に理解し、自社の課題解決に活かせている企業はまだ多くないかもしれません。

本記事では、エンゲージメントの基本的な意味から、混同されがちな関連用語との違い、そして現代においてエンゲージメントがなぜこれほどまでに重要視されるのか、その背景を深掘りします。さらに、エンゲージメントを高めることでもたらされる具体的なメリットや、明日からでも実践できる具体的な向上施策、さらには自社の状況を客観的に把握するための測定方法や役立つツールまで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、エンゲージメントに関するあらゆる疑問が解消され、自社の組織力強化や顧客との関係深化に向けた、確かな一歩を踏み出すための知識とヒントが得られるでしょう。

目次

エンゲージメントとは

エンゲージメントという言葉は、もはや単なる経営トレンドの用語ではありません。企業の未来を左右する極めて重要な経営指標として、その地位を確立しつつあります。この章では、まずエンゲージメントという言葉が持つ本来の意味を紐解き、その後ビジネスシーンで使われる「従業員エンゲージメント」と「顧客エンゲージメント」という2つの側面から、その概念を詳しく解説します。

エンゲージメントの基本的な意味

エンゲージメント(Engagement)という英単語の語源を辿ると、「約束」「契約」「婚約」「従事」といった意味に行き着きます。これらの言葉に共通するのは、単なる一時的な関わりではなく、特定の対象と深く、そして継続的に関わり合い、責任や愛情を伴う強い結びつきを指している点です。例えば、「婚約」は二人の人間が将来を共にすることを誓い合う深い約束であり、相互の信頼と絆に基づいています。

この本質的な意味合いが、ビジネスの世界におけるエンゲージメントの概念にも色濃く反映されています。ビジネスにおけるエンゲージメントとは、個人(従業員や顧客)と組織(企業やブランド)との間の、心理的な深いつながりや愛着、貢献意欲を指す言葉として用いられます。

それは、単に給与や契約といった形式的な関係性だけでは説明できない、もっと人間的で感情的な結びつきです。従業員が「この会社のために頑張りたい」と自発的に考えたり、顧客が「このブランドの商品を応援したい」と感じたりする、その心の中に生まれるポジティブなエネルギーこそが、エンゲージメントの正体と言えるでしょう。

このエンゲージメントは、企業側からの一方的な働きかけだけで生まれるものではありません。企業と個人が互いに価値を提供し合い、共に成長していくという双方向の関係性があって初めて醸成されます。企業が従業員の成長を支援し、働きがいのある環境を提供することで、従業員は企業への貢献意欲を高めます。また、企業が顧客の声に耳を傾け、期待を超える価値を提供し続けることで、顧客は企業への信頼と愛着を深めていくのです。

つまり、ビジネスにおけるエンゲージメントとは、企業とステークホルダー(特従業員と顧客)が、共通の目標や価値観のもとで結ばれ、互いの成功を願い、自発的に貢献し合うポジティブな関係性そのものであると理解することが重要です。

ビジネスシーンで使われる2つのエンゲージメント

ビジネスの文脈で「エンゲージメント」という言葉が使われる際、その対象は主に「従業員」と「顧客」の2つに大別されます。どちらも企業と個人との強固な結びつきを指す点では共通していますが、その関係性の内実や、高めることでもたらされる効果は異なります。ここでは、それぞれのエンゲージメントについて、その定義と重要性を具体的に解説します。

従業員エンゲージメント

従業員エンゲージメントとは、従業員が所属する企業に対して抱く「貢献したい」という自発的な意欲や、仕事に対する情熱、組織への愛着を指します。これは、単に会社に在籍しているという状態(在籍)や、与えられた業務をこなすという義務感(義務)をはるかに超えた、ポジティブで能動的な心理状態です。

従業員エンゲージメントが高い状態にある社員は、以下のような特徴を示します。

- 企業のビジョンや目標に共感している: 会社の向かうべき方向に納得し、それを自分事として捉えています。

- 仕事に誇りとやりがいを感じている: 自身の業務が会社の成功や社会に貢献していると実感できています。

- 自発的に行動する: 指示待ちではなく、自ら課題を発見し、業務改善や新しいアイデアの提案などを積極的に行います。

- 仲間との協力関係を重視する: チームや組織全体の成功のために、他のメンバーと協力し、助け合うことを厭いません。

例えば、あるソフトウェア開発会社のエンジニアを想像してみましょう。エンゲージメントが低いエンジニアは、割り当てられたタスクを仕様書通りにこなし、定時になればすぐに帰宅するかもしれません。一方、エンゲージメントが高いエンジニアは、より良い製品を作るために仕様書の改善点を提案したり、チームの生産性を上げるための新しいツール導入を自主的に調査したり、後輩の指導に熱心に取り組んだりするでしょう。この「期待される役割以上の貢献」こそが、従業員エンゲージメントの価値を象徴しています。

近年、この従業員エンゲージメントが企業の競争力を左右する重要な要素として注目されています。優秀な人材の確保がますます困難になる中で、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、組織に定着してもらうことが、企業の持続的成長に不可欠だからです。

顧客エンゲージメント

顧客エンゲージメントとは、企業やそのブランド、商品・サービスと顧客との間に生まれる、信頼感や愛着といった心理的な絆を指します。これは、単発の購買行動(トランザクション)で終わる関係ではなく、長期的で良好な関係性を構築しようとする考え方に基づいています。

顧客エンゲージメントが高い顧客は、以下のような行動を見せることが多くなります。

- 継続的な購買(リピート購入): 特定のブランドや商品を指名買いし、継続的に利用します。

- 関連商品の購入(クロスセル・アップセル): 同じブランドの別の商品や、より高価格帯の商品にも興味を持ち、購入に至ります。

- 肯定的な口コミや推奨: SNSやレビューサイトで好意的な評価を投稿したり、友人や知人にその商品を勧めたりします。

- 企業へのフィードバック: 商品改善のための意見や要望を積極的に企業に伝えてくれます。

- コミュニティへの参加: 企業が主催するイベントやオンラインコミュニティに積極的に参加し、他のファンとの交流を楽しみます。

例えば、ある化粧品ブランドを考えてみましょう。エンゲージメントが低い顧客は、セールやキャンペーンの時だけ商品を購入するかもしれません。しかし、エンゲージメントが高い顧客は、新商品が発売されるとすぐに試し、その使用感をSNSで熱心に発信し、ブランドのファンイベントにも参加して、開発者と交流することを楽しむでしょう。このような顧客は、もはや単なる消費者ではなく、ブランド価値を共に創造し、広めてくれる強力なパートナー(ブランド・アンバサダー)と言えます。

情報過多で消費者の選択肢が無限に広がる現代において、価格や機能だけで差別化を図ることは困難です。顧客との感情的なつながりを深め、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を高めることが、安定した収益基盤を築く上で極めて重要になっています。顧客エンゲージメントは、そのための鍵を握る概念なのです。

エンゲージメントと混同しやすい言葉との違い

「従業員エンゲージメント」という言葉が広まるにつれて、従来から人事領域で使われてきた「従業員満足度」や「ロイヤルティ」といった言葉との違いが曖昧になりがちです。しかし、これらの概念は似て非なるものであり、その違いを正確に理解することが、効果的な組織施策を講じるための第一歩となります。この章では、それぞれの言葉の定義を明確にし、エンゲージメントとの本質的な違いを比較・解説します。

| 項目 | 意味・焦点 | 関係性の方向性 | 状態 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 従業員エンゲージメント | 組織への貢献意欲、愛着。組織と個人の相互成長。 | 双方向(個人 ⇔ 組織) | 能動的・自発的 | 会社の成功を自分事と捉え、自ら貢献しようとする。 |

| 従業員満足度 | 待遇、福利厚生、職場環境など、会社から与えられるものへの満足度。 | 一方向(組織 → 個人) | 受動的 | 「働きやすい」が「貢献したい」とは限らない。現状維持志向に繋がることも。 |

| 従業員ロイヤルティ | 会社への忠誠心、帰属意識。組織の決定に従う姿勢。 | 一方向(個人 → 組織) | 従属的 | 会社を辞めないことが主眼。個人の成長や自発性が重視されにくい場合がある。 |

| モチベーション | 行動の動機付け。個人の内的な心理プロセス。 | 個人の中で完結 | 一時的・変動的 | 外発的(報酬など)または内発的(興味など)な要因に左右されやすい。 |

| ワークエンゲージメント | 仕事そのものに対する熱意、没頭、活力。 | 個人と仕事の関係 | 能動的・心理的 | 学術的な概念。必ずしも組織への貢献意欲と直結するわけではない。 |

従業員満足度との違い

従業員満足度(Employee Satisfaction)とは、従業員が給与、福利厚生、労働時間、職場環境、人間関係といった、会社から提供されるさまざまな要素に対して「満足しているかどうか」を示す指標です。これは、従業員が「働きやすい」「居心地が良い」と感じている状態を測るものです。

エンゲージメントと従業員満足度の最も大きな違いは、その関係性の方向性にあります。従業員満足度は、基本的に「会社(組織)から従業員(個人)へ」という一方向の矢印で示される、受動的な概念です。会社が良い待遇や環境を提供し、従業員はそれを受け取って満足するという構図です。

一方、従業員エンゲージメントは「組織と個人」の双方向の矢印で示される、能動的な概念です。従業員は単に与えられるものに満足するだけでなく、会社の成功を自分事として捉え、「会社に貢献したい」「もっと良くしたい」という自発的な意欲を持って行動します。そして、企業はその貢献に応え、さらなる成長の機会を提供することで、両者の絆が深まっていきます。

ここで重要なのは、「従業員満足度が高い ≠ 従業員エンゲージメントが高い」という点です。例えば、仕事の負荷が低く、高い給与が保証されている環境に満足している「ぬるま湯社員」がいるとします。彼らの従業員満足度は非常に高いかもしれませんが、会社の成長のために新たな挑戦をしたり、困難な課題に取り組んだりする意欲、つまりエンゲージメントは低い可能性があります。

もちろん、従業員満足度はエンゲージメントの土台となる重要な要素です。不満だらけの環境でエンゲージメントが高まることは稀でしょう。しかし、企業が目指すべきは、単なる満足を超えて、従業員が自発的に貢献し、組織と共に成長していけるようなエンゲージメントの高い状態なのです。

従業員ロイヤルティとの違い

従業員ロイヤルティ(Employee Loyalty)とは、従業員が会社に対して抱く「忠誠心」や「帰属意識」を指します。伝統的な日本企業で美徳とされてきた「会社への忠義」に近い概念です。ロイヤルティの高い従業員は、会社の決定や方針に素直に従い、困難な状況でも会社を裏切らず、長く勤め続ける傾向があります。

エンゲージメントとロイヤルティの違いは、組織と個人の関係性の質にあります。ロイヤルティは、しばしば「主君と家臣」のような、やや従属的な関係性を想起させます。会社が上で、従業員が下という力関係の中で、従業員が会社に尽くすというニュアンスが含まれることがあります。

それに対して、エンゲージメントは、組織と個人が対等なパートナーであるという考え方に基づいています。個人は組織のビジョンに共感し、自らの意思で貢献する。組織は個人の成長を支援し、その貢献に報いる。両者は互いの価値を認め合い、共に未来を築いていく、より対等で健全な関係性を目指します。

また、行動の源泉も異なります。ロイヤルティに基づく行動は、「会社の方針だから従う」「お世話になった会社だから裏切れない」といった、ある種の義務感や恩義から生じることがあります。一方、エンゲージメントに基づく行動は、「この会社を成功させたい」「自分の仕事で貢献できるのが嬉しい」といった、よりポジティブで内発的な動機から生まれます。

終身雇用が前提であった時代には、ロイヤルティは組織の安定に大きく貢献しました。しかし、変化の激しい現代において、従業員が思考停止に陥り、ただ従うだけの組織ではイノベーションは生まれません。多様な価値観を持つ従業員一人ひとりが主体的に考え、行動するエンゲージメントこそが、企業の成長エンジンとなるのです。

モチベーションとの違い

モチベーション(Motivation)とは、人が特定の行動を起こし、それを維持するための心理的な「動機付け」や「意欲」を指します。これは個人の内的なプロセスであり、目標達成に向けたエネルギーの源泉となります。

エンゲージメントとモチベーションの主な違いは、その対象と持続性です。モチベーションは、非常に広範な概念であり、その対象は仕事に限らず、趣味や学習など多岐にわたります。また、モチベーションは「昇進したい」「ボーナスが欲しい」といった外発的動機や、「この仕事が面白い」といった内発的動機によって変動し、一時的・短期的なものである場合も多いです。

例えば、大きなプロジェクトのリーダーに任命されればモチベーションは上がりますが、そのプロジェクトが終われば元の状態に戻るかもしれません。インセンティブ制度によって一時的に営業成績が上がっても、制度がなくなれば意欲も低下する可能性があります。

一方、従業員エンゲージメントは、個人と「組織」との関係性の中に生まれる、より安定的で持続的な心理状態です。それは、特定のタスクや目標に対する一時的な意欲ではなく、組織のビジョンや文化、仲間との関係性といった、より根源的な要素に支えられています。エンゲージメントが高い従業員は、日々の業務の中で多少の困難や気分の浮き沈みがあったとしても、組織への貢献意欲が大きく揺らぐことはありません。

モチベーションはエンゲージメントを構成する要素の一つと考えることができますが、エンゲージメントはモチベーションに加えて、組織への愛着、信頼、共感といった、より多角的で深い結びつきを含んだ概念なのです。

ワークエンゲージメントとの違い

ワークエンゲージメント(Work Engagement)は、オランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによって提唱された、学術的な心理学の概念です。これは、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」と定義され、「活力(Vigor)」「熱意(Dedication)」「没頭(Absorption)」の3つの要素で構成されます。

- 活力: 仕事から活力を得て、いきいきとしている状態。

- 熱意: 仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組んでいる状態。

- 没頭: 仕事に夢中になり、時間が経つのを忘れるほど集中している状態。

ここまで見ると、従業員エンゲージメントと非常によく似ていると感じるでしょう。両者の最大の違いは、その焦点がどこにあるかです。ワークエンゲージメントは、あくまで「個人と仕事そのもの」との関係性に焦点を当てています。つまり、従業員が自分の仕事に対してどれだけポジティブに取り組めているかを測るものです。

それに対し、従業員エンゲージメントは、ワークエンゲージメントの要素を含みつつも、より広範に「個人と組織全体」との関係性を捉えます。仕事内容への満足だけでなく、組織のビジョンへの共感、上司や同僚との関係性、会社の制度や文化への納得感など、組織に対する貢献意欲や愛着までを含む、より経営的な視点を持った概念です。

例えば、非常に専門性の高い研究職の社員が、自分の研究テーマに没頭し、高いワークエンゲージメントを示しているとします。しかし、その会社の方針や経営陣に不信感を抱いていれば、組織への貢献意欲、つまり従業員エンゲージメントは低いかもしれません。この場合、彼はより良い研究環境を求めて、競合他社へ転職してしまう可能性があります。

ワークエンゲージメントは従業員エンゲージメントの重要な構成要素ですが、イコールではありません。企業としては、従業員が仕事にやりがいを感じられる(ワークエンゲージメントが高い)状態を作りつつ、それが組織全体の目標達成への貢献(従業員エンゲージメント)につながるような働きかけが求められます。

エンゲージメントが注目される背景

なぜ今、これほどまでに「エンゲージメント」という言葉がビジネスの世界で重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、日本の社会構造や労働市場、人々の価値観の大きな変化が複雑に絡み合っています。ここでは、エンゲージメントが経営の重要課題として浮上してきた4つの主要な背景について、詳しく掘り下げていきます。

人材の流動化と終身雇用制度の崩壊

かつての日本企業は、新卒一括採用と終身雇用、年功序列を三本柱とする雇用システムが主流でした。一度会社に入社すれば、定年まで勤め上げることが一般的であり、従業員は会社への帰属意識を強く持ち、安定と引き換えに会社に尽くすという暗黙の了解がありました。この時代には、従業員の「ロイヤルティ(忠誠心)」が組織の安定を支える重要な要素でした。

しかし、バブル経済の崩壊以降、この日本的雇用慣行は大きく揺らぎ始めます。企業の業績悪化に伴うリストラや成果主義の導入が進み、「会社は従業員の一生を守ってくれる存在ではない」という認識が広がりました。同時に、労働者側も、より良い条件やキャリアアップを目指して転職することへの心理的なハードルが下がり、人材の流動化が加速しました。

このような状況では、もはや「会社に所属しているから」という理由だけで、従業員が高いパフォーマンスを発揮し続けることを期待するのは困難です。企業は、従業員に対して「この会社で働き続けたい」「この会社に貢献したい」と思わせるだけの魅力的な価値を提供しなければ、優秀な人材を惹きつけ、つなぎ留めることができなくなりました。

その魅力的な価値とは、単なる高い給与や安定した地位だけではありません。自己成長の実感、仕事のやりがい、良好な人間関係、会社のビジョンへの共感といった、金銭では測れない「働きがい」がますます重要になっています。これらすべてを包含する概念が、まさに「エンゲージメント」なのです。企業は、従業員を一方的に管理するのではなく、対等なパートナーとして尊重し、エンゲージメントを高めることで、変化の激しい時代を勝ち抜くための強固な組織を築く必要に迫られています。

労働人口の減少と採用競争の激化

日本の社会が直面する最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口の減少です。総務省統計局のデータによれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けており、この傾向は今後も続くと予測されています。(参照:総務省統計局 人口推計)

労働力の絶対数が減少するということは、企業にとって人材獲得の競争がますます激しくなることを意味します。特に、専門的なスキルを持つ優秀な人材や、将来の組織を担う若手人材の獲得は、企業の存続をかけた重要な経営課題となっています。

このような売り手市場の状況下では、新規採用に多大なコストと労力をかけても、求める人材を確保できるとは限りません。そこで、企業の視点は「いかにして新しい人材を獲得するか(採用)」と同時に、「いかにして今いる従業員に長く活躍してもらうか(定着・リテンション)」へとシフトしています。

従業員の定着率を高め、離職を防ぐ上で、エンゲージメントは決定的な役割を果たします。エンゲージメントが高い従業員は、自社に強い愛着と誇りを持っているため、安易に転職を考えません。また、彼らは日々の業務において高いパフォーマンスを発揮してくれるだけでなく、自身の友人や知人に自社を推薦する「リファラル採用」にも繋がる可能性があり、採用コストの削減にも貢献します。

つまり、労働人口が減少し続ける社会において、エンゲージメントの向上は、採用競争を勝ち抜くための「攻め」の戦略であると同時に、貴重な人材の流出を防ぐ「守り」の戦略でもあるのです。限られた人材という経営資源を最大限に活かし、持続的な成長を遂げるために、エンゲージメントへの投資は不可欠となっています。

働き方や価値観の多様化

テクノロジーの進化と社会の変化は、人々の「働き方」と「仕事に対する価値観」に大きな変革をもたらしました。特に、新型コロナウイルスのパンデミックを経て、リモートワークやハイブリッドワークといった柔軟な働き方が急速に普及しました。これにより、従業員は時間や場所に縛られない働き方を選択できるようになった一方で、企業側は物理的に離れた従業員との一体感をどう醸成し、エンゲージメントを維持・向上させるかという新たな課題に直面しています。

また、世代による価値観の変化も見過ごせません。特に、ミレニアル世代(1980年代〜1990年代半ば生まれ)やZ世代(1990年代後半〜2010年代初頭生まれ)といったデジタルネイティブ世代は、上の世代とは異なる仕事観を持っています。彼らは、経済的な安定や物質的な豊かさだけでなく、「仕事の意義(パーパス)」「社会への貢献」「自己成長の実感」「ワークライフバランス」といった要素を強く重視する傾向にあります。

彼らにとって、会社は単に給料をもらう場所ではなく、自己実現の舞台であり、自身の価値観を体現する場所でもあります。そのため、企業のビジョンや社会的な存在意義に共感できなければ、高いエンゲージメントを維持することは難しく、より自分の価値観に合う企業へと活躍の場を移すことに躊躇がありません。

このように多様化した働き方や価値観に対応するためには、もはや画一的な人事制度やマネジメント手法は通用しません。企業は、従業員一人ひとりの状況や価値観に寄り添い、個別のコミュニケーションを通じて、それぞれに合った働きがいを提供していく必要があります。このような個別最適化されたアプローチを通じてエンゲージメントを高めることが、多様な人材が共存し、活躍できる組織を作るための鍵となるのです。

人的資本経営への注目

近年、経営の世界的な潮流として「人的資本経営」への注目が急速に高まっています。これは、従業員を単なる「労働力」や「コスト」としてではなく、知識やスキル、経験といった価値を生み出す「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値の向上を目指す経営のあり方です。

この背景には、投資家の視点の変化があります。ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大に伴い、投資家は企業の財務情報だけでなく、非財務情報、特に「人的資本」に関する情報を重視するようになりました。従業員の育成にどれだけ投資しているか、多様な人材が活躍できる環境が整っているか、そして従業員がどれだけ意欲的に働いているかといった点が、企業の持続的な成長可能性を判断する上で重要な指標と見なされるようになったのです。

この流れを受け、日本政府も人的資本経営の重要性を強調しており、2023年3月期決算から、有価証券報告書において「人材育成方針」や「社内環境整備方針」などの人的資本に関する情報の開示が義務化されました。

このような文脈において、「従業員エンゲージメント」は、人的資本の価値や状態を可視化するための極めて重要な指標として脚光を浴びています。エンゲージメントスコアは、従業員が持つ潜在能力がどれだけ引き出されているか、組織の風土が健全であるかを示す客観的なデータとなります。企業はこのデータを測定・分析し、改善に向けた具体的な施策を実行することで、人的資本への投資効果を説明し、投資家や社会からの信頼を獲得することができます。

つまり、エンゲージメントの向上は、もはや単なる人事部門の課題ではなく、企業価値そのものを高めるための経営戦略の中核として位置づけられるようになったのです。

エンゲージメントを高めるメリット

従業員エンゲージメントを高めるための取り組みは、時に時間やコストを要しますが、それに見合う、あるいはそれ以上の多大なメリットを企業にもたらします。エンゲージメントの向上は、組織のあらゆる側面にポジティブな影響を及ぼし、最終的には企業の持続的な成長と競争力強化に直結します。ここでは、エンゲージメントを高めることで得られる4つの主要なメリットについて、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

生産性の向上

エンゲージメント向上による最も直接的かつ大きなメリットは、組織全体の生産性の向上です。エンゲージメントが高い従業員は、単に与えられた業務をこなすだけでなく、自らの仕事に誇りと責任感を持ち、より高い成果を目指して自発的に行動します。

この生産性向上のメカニズムは、いくつかの側面から説明できます。

第一に、業務への集中力と没入力の向上です。エンゲージメントが高い従業員は、自分の仕事に意義を見出し、夢中になって取り組みます。これにより、作業の質とスピードが向上し、同じ時間内でもより多くの、そしてより質の高いアウトプットを生み出すことができます。これは、学術的に「ワークエンゲージメント」で示される「没頭」の状態に近いと言えます。

第二に、主体性と創造性の発揮です。エンゲージメントが高い従業員は、現状維持に満足せず、「もっと良くするにはどうすればいいか」を常に考えています。彼らは、非効率な業務プロセスの改善を提案したり、新たな商品やサービスのアイデアを出したり、部署の課題解決に積極的に関わったりします。このようなボトムアップでのイノベーションの積み重ねが、組織全体の生産性を飛躍的に高める原動力となります。

第三に、チームワークの向上です。エンゲージメントは個人の状態であると同時に、チームや組織全体に伝播する性質を持っています。エンゲージメントの高い従業員は、ポジティブなエネルギーで周囲を巻き込み、互いに助け合い、知識や情報を共有し合う文化を育みます。これにより、個人の能力の総和を超える「相乗効果」が生まれ、チームとしてのパフォーマンスが最大化されます。

例えば、ある営業チームで考えてみましょう。エンゲージメントの低いチームでは、各々が個人の目標達成のみに終始し、成功事例の共有や協力は最小限に留まるかもしれません。しかし、エンゲージメントの高いチームでは、成功した営業トークを積極的に共有したり、後輩の商談に先輩が同行してサポートしたり、チーム全体の目標達成のために一丸となって取り組むでしょう。このような協力体制が、最終的にチーム、そして会社全体の業績を押し上げることは想像に難くありません。

離職率の低下と定着率の向上

優秀な人材の獲得競争が激化する現代において、既存の従業員に長く活躍してもらうこと(リテンション)は、企業の成長にとって死活問題です。エンゲージメントの向上は、この課題に対する極めて有効な処方箋となります。

エンゲージメントが高い従業員は、自社に対して強い愛着と帰属意識を持っています。彼らにとって会社は、単に給料を得るための場所ではなく、自己実現の場であり、信頼できる仲間と共に目標を追求するコミュニティです。具体的には、以下のような理由から離職率が低下します。

- 組織との心理的な結びつき: 企業のビジョンや価値観に深く共感しているため、多少の不満や困難があっても「この会社で頑張りたい」という気持ちが揺らぎません。

- 成長実感とキャリアの見通し: 会社が自分の成長を支援してくれ、将来のキャリアパスを描けると感じているため、他社に移る必要性を感じにくくなります。

- 良好な人間関係: 上司や同僚との間に信頼関係が築かれており、心理的安全性の高い職場で働けることに満足しています。職場の人間関係は、離職の主要な原因の一つであり、そのリスクを大幅に低減できます。

離職率が低下し、定着率が向上することは、企業に多くのメリットをもたらします。まず、採用コストと再教育コストの大幅な削減につながります。一人の社員が離職すると、その後任者を採用するための広告費や人材紹介手数料、そして新しい社員を一人前に育てるための研修コストや時間的な投資など、目に見えるコストと見えないコストが発生します。定着率の向上は、これらの無駄なコストを削減し、その分のリソースをより生産的な活動に振り向けることを可能にします。

さらに重要なのが、組織内に蓄積された知識やノウハウの流出を防げることです。経験豊富な従業員は、その人自身が持つスキルだけでなく、社内の人脈や過去の成功・失敗事例といった、形式知化しにくい「暗黙知」を数多く保有しています。彼らの離職は、こうした貴重な組織の資産が失われることを意味します。エンゲージメントを高めて人材の定着を図ることは、組織の知的資本を守り、競争優位性を維持するために不可欠なのです。

顧客満足度の向上

「従業員満足度(ES)なくして、顧客満足度(CS)なし」という言葉は、サービス業を中心に古くから言われてきましたが、これはエンゲージメントにもそのまま当てはまります。従業員のエンゲージメントと顧客満足度の間には、強い相関関係があることが多くの研究で示されています。

エンゲージメントの高い従業員は、自社の商品やサービスに自信と誇りを持っています。そのポジティブな気持ちは、顧客と接する際の言動に自然と表れます。

- 熱意のこもったサービス提供: 自分の仕事に情熱を持つ従業員は、マニュアル通りの対応ではなく、顧客一人ひとりの状況に合わせた、心のこもったサービスを提供しようとします。その熱意は顧客に伝わり、感動や満足感を生み出します。

- 主体的な問題解決: 顧客が何らかの不満や問題を抱えた際、エンゲージメントの高い従業員はそれを自分事として捉え、権限の範囲内で最善の解決策を模索し、迅速に対応します。このような真摯な姿勢は、かえって顧客の信頼を深め、ロイヤルティを高めるきっかけにもなります。

- 顧客の声の尊重: 顧客からの感謝の言葉やクレーム、要望などを真摯に受け止め、それを社内にフィードバックし、商品やサービスの改善に繋げようとします。

例えば、ある飲食店のホールスタッフを想像してください。エンゲージメントが低いスタッフは、ただ注文を取り、料理を運ぶだけの作業になりがちです。しかし、エンゲージメントが高いスタッフは、お客様の好みを聞いておすすめのメニューを提案したり、食事の進み具合を見て絶妙なタイミングで次の料理を提供したり、帰り際に心からの感謝を伝えたりするでしょう。このような小さな心配りの積み重ねが、顧客にとって「また来たい」と思わせる特別な体験価値を創造します。

従業員が活き活きと働く姿は、企業の顔として、顧客にポジティブな印象を与えます。エンゲージメントの高い従業員こそが、最高のブランド・アンバサダーであり、彼らの存在そのものが、競合他社には真似できない強力な差別化要因となるのです。

企業ブランドや業績の向上

生産性の向上、離職率の低下、顧客満足度の向上。これら3つのメリットは、最終的に企業ブランドの向上と、売上や利益といった業績の向上という形で結実します。

まず、企業ブランドへの影響です。エンゲージメントの高い従業員は、社外においても自社に対するポジティブな情報を発信する傾向があります。彼らは、友人や知人に対して「うちの会社は働きがいがある」と自然に語るでしょう。これは、前述したリファラル採用の促進に繋がるだけでなく、「働きがいのある会社」「社員を大切にする会社」という良好な評判(エンプロイヤー・ブランド)を形成します。このポジティブなブランドイメージは、優秀な人材を惹きつける強力な磁石となり、採用市場での競争力を高めます。

また、顧客満足度の向上は、リピート率の上昇や口コミによる新規顧客の獲得を通じて、直接的に売上を押し上げます。ロイヤルティの高い顧客は価格競争に巻き込まれにくく、安定した収益基盤となります。

そして、これらの要素が複合的に作用することで、企業の財務的な業績も向上します。

(生産性向上 + 離職コスト削減) × (売上向上 + 顧客維持コスト削減)= 利益の最大化

という好循環が生まれるのです。

エンゲージメントの高い組織は、単に業績が良いだけでなく、変化への適応力や回復力(レジリエンス)も高いとされています。従業員が一体となって課題解決に取り組む文化が根付いているため、市場環境の急激な変化や予期せぬ危機に直面しても、それを乗り越える力が強いのです。

このように、エンゲージメントへの投資は、単なる福利厚生やコストではなく、組織の根幹を強くし、持続的な成長を実現するための最も効果的な戦略的投資であると言えるでしょう。

エンゲージメントを高める具体的な方法

エンゲージメントの重要性を理解した上で、次なる課題は「具体的にどうすれば高められるのか」という点です。エンゲージMント向上は、一つの特効薬で解決するものではなく、組織のさまざまな側面から複合的かつ継続的にアプローチする必要があります。ここでは、多くの企業で実践され、効果が期待できる8つの具体的な方法を紹介します。

企業のビジョンや理念を浸透させる

従業員が「何のために働いているのか」「この会社はどこへ向かっているのか」を理解し、共感することは、エンゲージメントの根幹をなす最も重要な要素です。企業のビジョン(将来のありたい姿)やミッション(社会的使命)、バリュー(大切にする価値観)を明確に言語化し、それを組織の隅々まで浸透させることが第一歩となります。

- 繰り返し、多様なチャネルで発信する: 経営層が自らの言葉で、全社集会や経営会議、社内報、動画メッセージなどを通じて、ビジョンへの想いを情熱的に語り続けることが不可欠です。一度伝えただけでは浸透しません。あらゆる機会を捉えて、繰り返し発信し続ける粘り強さが求められます。

- 現場の言葉に翻訳する: 抽象的なビジョンや理念を、各部署や個人の業務と結びつけて、「自分たちの仕事がビジョンの実現にどう繋がっているのか」を具体的に示すことが重要です。管理職が、チームミーティングや1on1の場で、ビジョンを噛み砕いて説明する役割を担います。

- ビジョンを体現する行動を称賛する: ビジョンやバリューに沿った行動をした従業員を、表彰制度や日々のフィードバックの中で具体的に称賛することで、「会社が何を大切にしているか」というメッセージが明確に伝わり、他の従業員の模範となります。

公平で納得感のある評価制度を整える

従業員は「自分の頑張りや貢献が、正当に認められ、評価されている」と感じられて初めて、組織への信頼と貢献意欲を高めることができます。評価のプロセスが不透明であったり、基準が曖昧であったりすると、従業員は不満や不信感を抱き、エンゲージメントは著しく低下します。

- 評価基準の明確化と公開: 等級や役職ごとに求められる役割や成果、能力を定義し、評価基準を全従業員に公開します。何が評価され、どうすれば昇進・昇格できるのかが明確であれば、従業員は目標設定をしやすくなります。

- 成果とプロセスの両面評価: 売上や達成率といった結果(成果)だけでなく、その成果に至るまでのプロセスや、企業のバリューを体現する行動(コンピテンシー)も評価対象に加えることで、短期的な成果主義に陥るのを防ぎ、チームワークや挑戦を促します。

- 納得感を高めるフィードバック: 評価結果を伝える面談では、一方的に結果を告げるのではなく、評価の根拠を具体的に説明し、本人の自己評価とのギャップについて対話します。良かった点は具体的に褒め、改善すべき点は今後の成長への期待とともに伝えることで、従業員の次へのモチベーションに繋げます。360度評価など、多角的な視点からのフィードバックを取り入れることも有効です。

従業員の能力や意欲に合った人員配置を行う

「人は石垣、人は城」という言葉があるように、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる場所で働くことは、組織力向上の要です。従業員の強み、スキル、キャリア志向を無視した人員配置は、本人のモチベーションを削ぎ、宝の持ち腐れになってしまいます。

- タレントマネジメントの実践: 従業員一人ひとりのスキル、経験、キャリアプラン、興味関心などの情報を一元的に管理・可視化する「タレントマネジメント」を導入します。これにより、客観的なデータに基づいた戦略的な人員配置や後継者育成が可能になります。

- 「適材適所」の実現: 定期的なキャリア面談や自己申告制度を通じて、従業員の意向を把握します。本人の強みが活かせる部署や、挑戦したいと考えている仕事への異動を検討することで、「会社は自分のキャリアを考えてくれている」という信頼感を醸成します。

- ストレッチな役割の提供: 本人の現在の能力よりも少し難易度の高い「ストレッチ」な目標や役割を与えることも、成長を促しエンゲージメントを高める上で効果的です。もちろん、丸投げではなく、上司による適切なサポートが前提となります。

働きやすい職場環境を整備する

従業員が心身ともに健康で、安心して能力を発揮できる職場環境を整えることは、エンゲージメントの土台となります。職場環境は「物理的環境」と「心理的環境」の2つの側面から考える必要があります。

- 物理的環境の整備: 快適で機能的なオフィス空間(集中スペース、コラボレーションスペースなど)、パフォーマンスの高いPCやITツール、スムーズな情報共有を促すインフラなどを整備します。また、リモートワークやフレックスタイム制度など、ライフステージや個人の事情に合わせた柔軟な働き方を導入することも、従業員の満足度とエンゲージメントを高めます。

- 心理的安全性の確保: 「このチームでは、どんな意見や質問をしても、誰も馬鹿にしたり罰したりしない」とメンバー全員が信じられる状態、すなわち「心理的安全性」を確保することが極めて重要です。上司が部下の意見を傾聴し、失敗を許容する文化を醸成することで、従業員は安心して挑戦し、本音で議論できるようになります。ハラスメント防止の徹底や相談窓口の設置も不可欠です。

コミュニケーションを活性化させる

組織内の風通しが良く、情報が円滑に流れている状態は、エンゲージメントの高い組織に共通する特徴です。部署や役職の壁を越えたコミュニケーションは、相互理解を深め、組織の一体感を醸成します。

- 縦・横・斜めのコミュニケーション機会の創出: 経営層からの情報発信(縦)、部署を横断したプロジェクトや社内イベント(横)、メンター制度や他部署の先輩とのランチ(斜め)など、意図的に多様なコミュニケーションの機会を設計します。

- ITツールの活用: ビジネスチャットツールや社内SNSを導入することで、リアルタイムでの情報共有や気軽な意見交換が促進されます。業務連絡だけでなく、雑談用のチャンネルを作るなど、偶発的なコミュニケーションが生まれる仕掛けも有効です。

- フリーアドレスやオープンスペースの導入: 物理的なレイアウトを変更し、部署の垣根を越えて従業員が交流しやすい環境を作ることも、コミュニケーション活性化に繋がります。

上司と部下の信頼関係を構築する

従業員のエンゲージメントに最も大きな影響を与える存在は、直属の上司であると言われています。部下の成長を支援し、日々の業務に寄り添うマネージャーの存在は、エンゲージメント向上の鍵を握っています。

- 1on1ミーティングの定着: 週に1回や隔週に1回、30分程度の定期的な1on1ミーティングを実施します。これは業務の進捗確認の場ではなく、部下のキャリアの悩み、プライベートの状況、コンディションなどを上司が傾聴し、サポートするための時間です。

- マネージャーへの教育・研修: 良いプレイヤーが良いマネージャーになるとは限りません。傾聴、コーチング、フィードバック、目標設定支援など、部下のエンゲージメントを高めるために必要なマネジメントスキルを、研修などを通じて体系的に教育する必要があります。

- 権限移譲とマイクロマネジメントの回避: 部下を信頼し、仕事を任せる「権限移譲(エンパワーメント)」を進めます。上司が部下の業務を細かく監視・管理する「マイクロマネジメント」は、部下の主体性を奪い、エンゲージメントを著しく損なうため、避けるべきです。

従業員の成長やキャリアを支援する

従業員は、今の会社で働き続けることで「自分は成長できるのか」「望むキャリアを築けるのか」を常に考えています。企業が従業員の成長とキャリア形成を積極的に支援する姿勢を示すことは、エンゲージメントと定着率の向上に直結します。

- 学習機会の提供: 階層別研修、スキルアップ研修、資格取得支援制度、書籍購入補助、eラーニングプラットフォームの導入など、従業員が学びたいと思った時に学べる環境を整備します。

- キャリアパスの提示と支援: 社内公募制度やFA(フリーエージェント)制度を導入し、従業員が自らの意思でキャリアを選択できる機会を提供します。また、キャリアコンサルタントによる面談などを通じて、従業員一人ひとりが自身のキャリアプランを考える手助けをします。

従業員の健康をサポートする

心身の健康は、すべての活動の基盤です。従業員が健康でなければ、高いエンゲージメントを維持することはできません。「健康経営」の視点を持ち、従業員のウェルビーイング(良好な状態)をサポートする取り組みが重要です。

- 身体的健康のサポート: 定期健康診断の受診率向上、人間ドックの費用補助、健康的な食事を提供する社員食堂、運動を促すイベントや部活動支援などを行います。

- 精神的健康(メンタルヘルス)のサポート: ストレスチェックの実施と、その結果に基づく職場環境の改善、カウンセラーによる相談窓口の設置、管理職向けのメンタルヘルス研修などを通じて、心の不調を早期に発見し、ケアできる体制を整えます。長時間労働の是正も、メンタルヘルスケアの観点から極めて重要です。

エンゲージメントの測定方法

エンゲージメント向上のための施策を効果的に実行するには、まず自社の現状を客観的に把握し、課題を特定する必要があります。そのために用いられるのが「エンゲージメントサーベイ(調査)」です。ここでは、代表的なサーベイの種類と、エンゲージメントを測るための具体的な指標について解説します。

エンゲージメントサーベイの種類

エンゲージメントサーベイは、実施する頻度や目的によって、主に「パルスサーベイ」と「センサス」の2種類に大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的に合わせて使い分けることが重要です。

パルスサーベイ

パルスサーベイとは、その名の通り「脈拍(パルス)」を測るように、高頻度(毎週、隔週、毎月など)で実施する簡易的なアンケート調査です。設問数は1問から15問程度と少なく、従業員が数分で手軽に回答できるのが特徴です。

- 目的: 組織や個人のコンディションの変化をリアルタイムで把握し、問題の兆候を早期に発見することが主な目的です。「最近、仕事にやりがいを感じていますか?」「上司とのコミュニケーションは円滑ですか?」といった定点観測的な質問を通じて、組織の「健康状態」を常にモニタリングします。

- メリット:

- タイムリーな対応が可能: 結果がすぐに分かるため、特定の部署でスコアが急落した場合など、迅速に原因究明と対策を講じることができます。

- 従業員の負担が少ない: 短時間で回答できるため、従業員の負担感が少なく、回答率も高くなる傾向があります。

- 施策の効果測定がしやすい: 何らかの施策を実行した後に、その効果がスコアにどう反映されたかを短期間で確認できます。

- デメリット:

- 根本的な課題の深掘りには不向き: 質問項目が少ないため、組織が抱える構造的・根本的な課題を網羅的に把握するには限界があります。

- マンネリ化のリスク: 頻繁に実施するため、従業員が回答に慣れてしまい、形骸化する可能性があります。質問内容を適宜変更するなどの工夫が必要です。

パルスサーベイは、組織の日常的な健康管理や、施策の効果測定に適した手法と言えます。

センサス

センサス(Census)とは、国勢調査のように、年に1回〜2回程度の低い頻度で、全従業員を対象に実施する大規模なアンケート調査です。設問数は50問〜100問以上と多岐にわたり、エンゲージメントに影響を与える様々な要因(仕事内容、上司、同僚、評価、企業文化など)について、網羅的かつ詳細に質問します。

- 目的: 組織全体の健康状態を総合的に診断し、部署ごと、役職ごと、勤続年数ごとなど、さまざまな切り口で分析することで、組織の強みや構造的な課題を特定することが主な目的です。結果は、次年度の経営計画や人事戦略を策定するための重要な基礎データとなります。

- メリット:

- 網羅的・構造的な課題把握が可能: 多角的な質問を通じて、組織のエンゲージメントを阻害している根本原因を深掘りできます。

- 詳細な属性別分析: 従業員属性(部署、性別、年齢など)と回答をクロス集計することで、「どの層に」「どのような課題があるのか」を具体的に特定できます。

- 経営への示唆: 調査結果は、組織全体の課題を示すものとして、経営層への説得力のあるデータとなり、全社的な改善活動に繋がりやすくなります。

- デメリット:

- 従業員の負担が大きい: 設問数が多いため、回答に時間がかかり、従業員の負担感が大きくなります。

- 結果の分析と施策実行に時間がかかる: 詳細な分析を要するため、結果が出るまでに時間がかかります。また、把握された課題が大きいため、改善施策の計画・実行にも時間がかかり、PDCAサイクルが長くなりがちです。

センサスは、組織の定期的な健康診断として、中長期的な組織開発計画を立てるために適した手法です。多くの企業では、年に1回のセンサスで大きな方向性を定め、パルスサーベイで日々の変化を追うという、両者を組み合わせた運用が行われています。

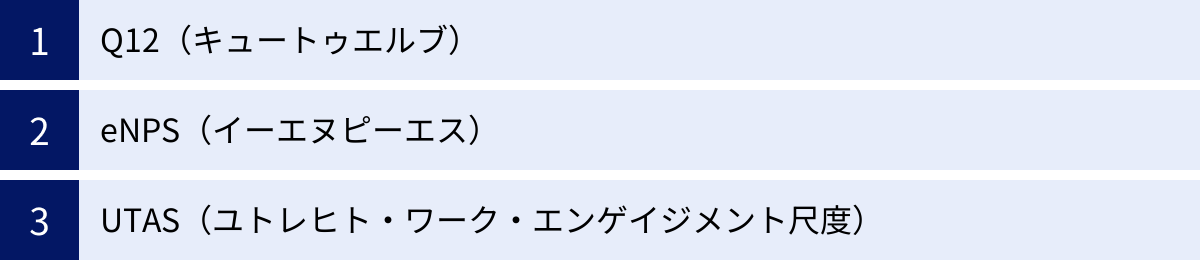

代表的な測定指標

エンゲージメントサーベイでは、具体的にどのような指標を用いてエンゲージメントを測定するのでしょうか。世界的に広く利用されている代表的な3つの指標を紹介します。

Q12(キュートゥエルブ)

Q12は、米国の調査会社であるギャラップ社が、数十年にわたる調査と数百万人のデータ分析に基づいて開発した、従業員エンゲージメントを測定するための12の質問項目です。非常にシンプルながら、生産性や離職率といった業績指標と強い相関があることが証明されています。

Q12の質問は、「職場で自分が何を期待されているかを知っている」「仕事をする上で必要な材料や道具を与えられているか」「最高の仕事をすることに励ましてくれる上司がいる」など、従業員が日々の業務の中で直面する具体的な状況に関するものです。これらの質問は、特に直属の上司が部下との関わりの中で改善できる行動に焦点が当てられているのが特徴で、サーベイの結果を現場のマネージャーが具体的なアクションに繋げやすいように設計されています。

eNPS(イーエヌピーエス)

eNPS(Employee Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティを測る指標であるNPS®(Net Promoter Score)を、従業員エンゲージメントの測定に応用したものです。

基本となる質問は、「あなたは現在の職場を、親しい友人や家族にどの程度勧めたいですか?」という1問だけです。この質問に対し、従業員は0点(全く勧めない)から10点(非常に勧めたい)の11段階で評価します。

そして、回答者を以下の3つのカテゴリーに分類します。

- 推奨者(Promoters): 9〜10点を付けた従業員。職務満足度が高く、自社に愛着を持ち、周囲にも積極的に入社を勧める可能性がある。

- 中立者(Passives): 7〜8点を付けた従業員。満足はしているものの、特に強い愛着はなく、より良い条件の職場があれば転職する可能性がある。

- 批判者(Detractors): 0〜6点を付けた従業員。職場に何らかの不満を抱えており、社内外でネガティブな評判を広める可能性がある。

スコアは、「推奨者の割合(%) – 批判者の割合(%)」で算出されます。例えば、推奨者が40%、批判者が20%の場合、eNPSは「+20」となります。

eNPSは、たった1問で組織のエンゲージメントの状態をシンプルに可視化でき、定点観測しやすいというメリットがあります。この質問に加えて、その点数を付けた理由を自由記述で尋ねることで、具体的な課題を把握することも可能です。

UTAS(ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度)

UTAS(Utrecht Work Engagement Scale)は、前述したワークエンゲージメントの提唱者であるシャウフェリ教授らが開発した、学術的な研究で世界的に最も広く利用されている測定尺度です。

これは、ワークエンゲージメントを構成する「活力(Vigor)」「熱意(Dedication)」「没頭(Absorption)」の3つの下位尺度を測定するために設計されています。「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる(活力)」「自分の仕事に誇りを感じる(熱意)」「仕事に没頭していると、時間が経つのが早い(没頭)」といった質問項目に対し、「全くない」から「いつもある」までの尺度で回答を求めます。

オリジナルの尺度は17項目ですが、実務で使いやすいように短縮版(9項目)も開発されています。UTASは、個人の仕事に対するポジティブな心理状態を詳細に測定できるという特徴があり、従業員のメンタルヘルスやウェルビーイングの状態を把握する上で非常に有用な指標です。

エンゲージメント向上に役立つおすすめツール3選

エンゲージメントサーベイの実施から結果の分析、改善アクションの促進までを効率的に行うためには、専用のITツールを活用するのが効果的です。ここでは、多くの企業で導入実績があり、それぞれに特徴のあるおすすめのエンゲージメント向上ツールを3つ紹介します。

| ツール名 | 提供会社 | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| wevox | 株式会社アトラエ | パルスサーベイが中心。AIによる分析・改善提案。学術的根拠に基づいた設問。 | 組織の状態をリアルタイムで把握し、現場主導でスピーディーに改善サイクルを回したい企業。 |

| カオナビ | 株式会社カオナビ | タレントマネジメントシステム。人材情報の一元管理と活用が強み。 | 人材データを活用し、配置や育成といった戦略的な人事施策とエンゲージメント向上を連動させたい企業。 |

| Geppo | 株式会社リクルート | 月1回のシンプルなサーベイ。個人のコンディション変化と離職リスクの早期発見に強み。 | 従業員一人ひとりの声に丁寧に耳を傾け、個別のケアや離職防止に特に注力したい企業。 |

① wevox

wevox(ウィボックス)は、株式会社アトラエが提供する、組織改善プラットフォームです。パルスサーベイを主軸としており、組織の状態をリアルタイムで可視化し、改善サイクルを高速で回すことに長けています。

特徴:

- 学術的根拠に基づく設問: 慶應義塾大学の島津明人教授など、日本の第一人者の学術的な知見をベースに設問が設計されており、信頼性の高いデータが得られます。

- AIによる分析と改善提案: 回答データはAIによって自動で集計・分析され、部署ごとのスコア比較や課題の特定が容易に行えます。さらに、分析結果に基づいて、各部署におすすめの改善アクションプランを提示してくれる機能もあります。

- 現場主導の改善を促進: 調査結果は管理職やメンバーにも共有され、自分たちのチームの課題を自分たちで考え、改善に取り組む文化を醸成するのに役立ちます。直感的なダッシュボードで、専門知識がなくても結果を理解しやすくなっています。

こんな企業におすすめ:

wevoxは、組織の状態を頻繁にチェックし、現場レベルでの自律的な改善活動を促進したい企業に最適です。特に、変化の速い業界や、アジャイルな組織運営を目指す企業にとって強力なツールとなるでしょう。

参照:wevox公式サイト

② カオナビ

カオナビは、株式会社カオナビが提供するタレントマネジメントシステムです。その名の通り、社員の顔写真が並ぶ直感的なインターフェースが特徴で、人材情報の可視化と活用に強みを持っています。

特徴:

- 人材情報の一元管理: スキル、経歴、評価、面談履歴といったあらゆる人材情報を顔写真と紐づけて一元管理できます。これにより、人材の検索や抜擢、配置シミュレーションが容易になります。

- エンゲージメントサーベイ機能: 標準機能として、エンゲージメントや満足度を測るためのアンケート機能が搭載されています。eNPSやパルスサーベイなども簡単に実施可能です。

- 人事施策との連携: カオナビの最大の特徴は、サーベイで得られたエンゲージメントデータを、他の人材情報と掛け合わせて分析し、具体的な人事施策に直結させられる点です。例えば、「エンゲージメントスコアが低い社員の配置を見直す」「ハイパフォーマーのエンゲージメント要因を分析して育成に活かす」といった戦略的な活用が可能です。

こんな企業におすすめ:

カオナビは、エンゲージメント向上を、人材配置や育成、評価といった戦略的なタレントマネジメントの一環として捉え、データドリブンな人事戦略を推進したい企業に最適です。

参照:カオナビ公式サイト

③ Geppo

Geppo(ゲッポウ)は、株式会社リクルートが提供する、従業員のコンディション変化の観測に特化したツールです。そのコンセプトは「個人の課題」と「組織の課題」の両方を可視化することにあります。

特徴:

- シンプルな定点観測: 毎月1回、「仕事満足度」「人間関係」「健康状態」に関する3つの固定質問と自由記述欄だけのシンプルなサーベイを配信します。これにより、従業員の負担を最小限に抑えつつ、個人のコンディション変化を時系列で正確に捉えることができます。

- 離職リスクの早期発見: 個人のコンディションの悪化を早期にアラートで知らせる機能があり、人事や上司が迅速に面談などのフォローアップを行うことで、離職を未然に防ぐのに役立ちます。

- 特許取得のHRサーベイ: 蓄積されたデータをもとに、より詳細な組織課題を分析するための多角的なサーベイ(特許取得)も用意されており、個人のケアと組織全体の課題解決の両面からアプローチできます。

こんな企業におすすめ:

Geppoは、従業員一人ひとりの声に丁寧に耳を傾け、個別のコンディション変化を早期に察知し、きめ細やかなフォローを行いたい企業、特に離職率の高さに課題を感じている企業におすすめです。

参照:Geppo公式サイト

まとめ

本記事では、「エンゲージメント」という、現代の企業経営において不可欠な概念について、その基本的な意味から重要性、具体的な向上施策、測定方法に至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- エンゲージメントとは、従業員と企業が互いの成長に貢献し合う、対等で強固な心理的結びつきです。単なる満足度や忠誠心とは異なり、従業員の自発的な貢献意欲を引き出す、双方向の関係性を指します。

- 人材の流動化、労働人口の減少、働き方の多様化、そして人的資本経営への注目といった、現代のビジネス環境の変化が、エンゲージメントの重要性を飛躍的に高めています。

- エンゲージメントを高めることは、生産性の向上、離職率の低下、顧客満足度の向上、そして最終的な企業ブランドや業績の向上といった、企業に計り知れないメリットをもたらします。

- エンゲージメント向上のためには、ビジョンの浸透、公正な評価制度、適材適所の人員配置、働きやすい環境整備、コミュニケーションの活性化など、多角的で継続的なアプローチが求められます。特に、部下と日々接する管理職の役割は極めて重要です。

- 効果的な施策を打つためには、まずエンゲージメントサーベイ(パルスサーベイやセンサス)を用いて自社の現状を客観的に可視化することが第一歩です。

エンゲージメントの向上は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。しかし、企業と従業員が同じ未来を見つめ、互いを尊重し、共に成長していく関係性を築くための努力は、必ずや組織を強くし、変化の激しい時代を乗り越えるための揺るぎない基盤となります。

この記事が、あなたの組織のエンゲージメントを高めるための一助となれば幸いです。まずは自社の現状把握から始め、できることから一歩ずつ、着実に実践していきましょう。