企業の成長を支える根幹は「人」であり、その人材の能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを向上させるために不可欠なのが「人事評価制度」です。しかし、多くの企業で「制度が形骸化している」「評価に納得感がない」「どう作ればいいかわからない」といった悩みが聞かれます。

本記事では、人事評価制度の基本的な概念から、その目的、メリット・デメリット、そして具体的な作り方までを5つのステップに分けて網羅的に解説します。さらに、代表的な評価手法や成功のための注意点、最新トレンドまでを盛り込み、人事評価制度の構築や見直しを検討している担当者様にとって、実践的な指針となる情報を提供します。

適切な人事評価制度は、従業員のモチベーションを高め、企業の理念を浸透させ、公正な処遇を実現する強力なツールです。この記事を通じて、自社に最適な人事評価制度を設計・運用するための知識を深めていきましょう。

目次

人事評価制度とは

人事評価制度とは、従業員の業務遂行能力、業績への貢献度、そして業務に取り組む姿勢などを、企業が定めた一定の基準に基づいて評価し、その結果を処遇(給与、賞与、昇進・昇格など)や人材育成、配置転換などに体系的に反映させる仕組みのことです。単に優劣をつけたり、給与を決定したりするためだけの仕組みではありません。企業の経営目標達成と、従業員一人ひとりの成長を連動させるための、経営における極めて重要な基盤と言えます。

この制度の根底には、「企業が従業員に何を期待しているのか」というメッセージを具体的に示す役割があります。評価基準を通じて、会社が目指す方向性や価値観を全従業員と共有し、日々の業務の中でそれらを意識し、実践することを促します。これにより、個々の従業員の努力が組織全体の目標達成へと繋がり、企業と従業員が共に成長していく好循環を生み出すことが可能になります。

従来、日本の多くの企業では年功序列型の人事制度が主流でした。これは、勤続年数や年齢に応じて役職や賃金が上昇していく仕組みで、高度経済成長期の社会背景に適した制度でした。しかし、市場のグローバル化、テクノロジーの進化、働き方の多様化など、企業を取り巻く環境が激変する中で、年功序列制度は限界を迎えつつあります。変化の速い現代においては、年齢や勤続年数ではなく、個々の従業員が生み出す成果や発揮する能力を正当に評価し、事業への貢献度に応じて処遇する「成果主義」や「役割主義」への移行が求められています。

こうした背景から、客観的で納得性の高い人事評価制度の重要性はますます高まっています。適切に設計・運用された人事評価制度は、以下のような多岐にわたる機能を持っています。

- 処遇決定機能: 評価結果に基づき、昇給、賞与、昇進・昇格などを決定する。

- 人材育成機能: 評価とフィードバックを通じて、従業員の強みや課題を明確にし、能力開発やキャリアプランニングを支援する。

- コミュニケーション機能: 評価面談などを通じて、上司と部下の対話を促進し、相互理解を深める。

- 動機付け機能: 公正な評価と処遇によって、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める。

- 経営理念浸透機能: 評価項目に企業のビジョンや行動指針を組み込むことで、組織文化を醸成する。

一方で、制度の設計や運用を誤ると、従業員の不満増大やモチベーション低下、優秀な人材の流出といった深刻な問題を引き起こす可能性もはらんでいます。例えば、評価基準が曖昧であれば、評価者の主観に左右され、「上司に気に入られているかどうかで評価が決まる」といった不公平感を生み出します。また、評価結果のフィードバックが不十分であれば、従業員は何を改善すればよいのか分からず、成長に繋がりません。

したがって、人事評価制度を構築する際には、その定義や機能を正しく理解した上で、自社の経営課題や組織文化、従業員の構成などを踏まえた、オーダーメイドの制度を設計することが成功の鍵となります。

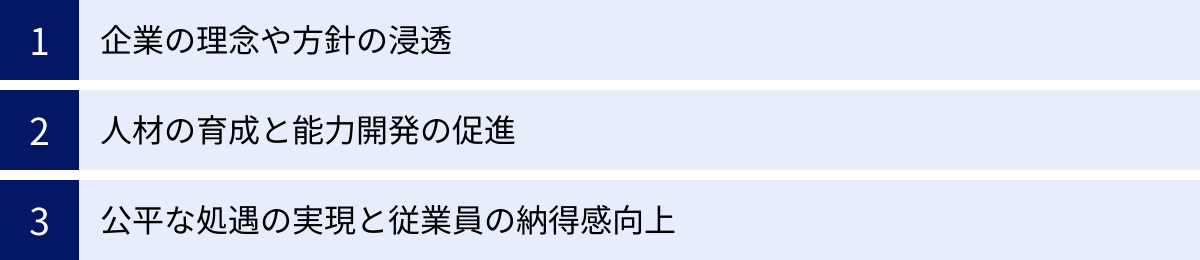

人事評価制度を導入する3つの目的

人事評価制度は、単に給与や賞与を決めるための査定ツールではありません。戦略的に設計・運用することで、企業経営における様々な課題を解決し、組織をより良い方向へ導く力を持っています。ここでは、人事評価制度を導入する特に重要な3つの目的について、それぞれ詳しく解説します。

① 企業の理念や方針の浸透

企業が持続的に成長するためには、経営層が掲げる理念やビジョン、事業戦略といった「会社の目指す方向性」が、現場で働く従業員一人ひとりにまで深く浸透し、日々の業務に反映されている必要があります。しかし、「企業理念を額縁に飾っているだけ」「朝礼で唱和はするが、実際の行動に結びついていない」というケースは少なくありません。

人事評価制度は、この課題を解決するための極めて有効な手段です。評価項目や評価基準の中に、企業の理念や行動指針を具体的に落とし込むことで、従業員に対して「会社がどのような人材を求め、どのような行動を価値あるものとして評価するのか」を明確に示すことができます。

例えば、「顧客第一主義」を理念に掲げる企業があるとします。この理念を評価制度に反映させるには、以下のような評価項目を設定することが考えられます。

- 成果評価の項目: 担当顧客からの満足度アンケートの点数、顧客からの感謝の声の件数、既存顧客からの紹介による新規契約数など。

- 能力評価の項目: 顧客の潜在的なニーズを的確に把握し、期待を超える提案ができる「顧客課題発見・提案力」。

- 情意評価の項目: 顧客からのクレームに対して、迅速かつ誠実に対応し、信頼回復に努める「責任感と誠実性」。

このように、理念を具体的な行動レベルの評価項目にまで分解することで、従業員は日々の業務において「どうすれば理念を体現できるか」「どうすれば評価されるのか」を明確に理解できるようになります。その結果、漠然としたスローガンだった企業理念が、従業員一人ひとりの具体的な行動目標へと変わり、組織全体に一貫した価値観と行動様式が根付いていきます。

上司との評価面談の場も、理念浸透の絶好の機会です。部下の行動がどのように理念に結びついていたか、あるいは、今後どのように結びつけていくべきかを具体的に話し合うことで、理念への理解をさらに深めることができます。このように、人事評価制度は、企業の理念や方針を組織の隅々にまで行き渡らせ、強力な組織文化を醸成するための羅針盤としての役割を果たすのです。

② 人材の育成と能力開発の促進

従業員の成長なくして、企業の持続的な成長はあり得ません。人事評価制度は、従業員の給与を決めるためだけのものではなく、一人ひとりの成長を促し、組織全体の能力を底上げするための「人材育成のプラットフォーム」としての重要な目的を持っています。

評価プロセスを通じて、従業員は自身の業務成果や発揮した能力、今後の課題について客観的なフィードバックを得ることができます。特に、上司との評価面談は、単なる結果の通知の場ではなく、育成のための重要な対話の機会です。

具体的には、以下のようなプロセスで人材育成が促進されます。

- 現状の可視化: 評価シートや自己評価を通じて、従業員は一定期間の自身の業務を振り返ります。これにより、「何ができて、何ができなかったのか」「自分の強みは何か、弱みは何か」を客観的に把握する機会が生まれます。

- 客観的なフィードバック: 上司は、評価基準に基づき、部下のパフォーマンスを評価します。その際、良かった点は具体的に褒め、改善が必要な点については、感情的にならずに事実ベースで伝えます。これにより、従業員は自分では気づかなかった長所や短所を認識できます。

- 成長課題の共有と目標設定: フィードバックを踏まえ、上司と部下は「次の期間で何を目標にするか」「どのような能力を伸ばしていくべきか」について共に考え、具体的な成長課題と行動計画を設定します。例えば、「プレゼンテーション能力の向上」が課題であれば、「次の四半期までに、関連書籍を3冊読み、部署内で模擬プレゼンを2回実施する」といった具体的な目標を立てます。

- 育成プランへの連携: 評価結果と設定された成長課題は、個別の育成プランに直結させることが重要です。会社として提供する研修プログラムへの参加を促したり、より高度なスキルが求められるプロジェクトへアサインしたり、OJT(On-the-Job Training)を通じて先輩社員から指導を受けさせたりと、具体的な能力開発の機会を提供します。

このように、「評価(Review)→フィードバック(Feedback)→目標設定(Goal Setting)→育成(Development)」というサイクルを回すことで、人事評価制度は強力な人材育成エンジンとなります。評価がなければ、従業員は自分の立ち位置や進むべき方向が分からず、成長は鈍化してしまいます。定期的な評価を通じて、従業員は自身のキャリアパスを考え、学習意欲を高めることができるのです。結果として、個々の能力が向上し、それが組織全体のパフォーマンス向上へと繋がっていきます。

③ 公平な処遇の実現と従業員の納得感向上

従業員が企業で働き続ける上で、モチベーションを大きく左右する要因の一つが「処遇の公平性」です。自分の働きや貢献が正当に評価され、給与や昇進といった処遇に適切に反映されていると感じられるかどうかは、エンゲージメントや定着率に直結します。もし、「上司の好き嫌いで評価が決まる」「成果を出しているのに給与が上がらない」といった不公平感が蔓延すれば、従業員のやる気は削がれ、優秀な人材から会社を去っていくでしょう。

人事評価制度の第三の目的は、客観的で透明性の高い基準に基づいて評価を行い、従業員が納得できる公平な処遇を実現することです。

この目的を達成するためには、以下の3つの要素が不可欠です。

- 公平性(Fairness): 評価の基準やプロセスが、全従業員に対して偏りなく適用されること。性別、年齢、社歴、個人的な人間関係といった、業務の成果とは無関係な要素で評価が左右されることがあってはなりません。評価基準を明確に定め、それを全社に公開することが公平性を担保する第一歩です。

- 透明性(Transparency): 評価基準や評価プロセス、そして評価結果がどのような処遇に結びつくのかが、従業員に対して明確に開示されている状態を指します。「ブラックボックス」と化している評価制度では、たとえ結果が公正であったとしても、従業員は不信感を抱きがちです。なぜその評価になったのか、その評価が昇給額や賞与にどう反映されるのか、そのロジックを誰もが理解できるようにすることが重要です。

- 納得性(Acceptance): 従業員自身が、下された評価とその理由について、十分に理解し、受け入れている状態です。納得性を高めるためには、評価者による丁寧なフィードバック面談が欠かせません。一方的に結果を伝えるだけでなく、評価の根拠となった具体的な事実やエピソードを挙げながら説明し、本人の自己評価との間にギャップがあれば、その理由について対話を通じてすり合わせるプロセスが求められます。

これらの要素を満たした人事評価制度を運用することで、企業は従業員に対して「あなたの頑張りを会社はしっかりと見ており、貢献にはきちんと報います」という強いメッセージを発信できます。従業員は、会社の評価システムを信頼し、安心して業務に集中できるようになります。 結果として、処遇への不満から生じるネガティブな感情が減少し、組織全体の士気が向上します。公正な競争環境が生まれることで、従業員は前向きに自己成長や成果達成に取り組むようになり、これが企業全体の生産性向上にも繋がっていくのです。

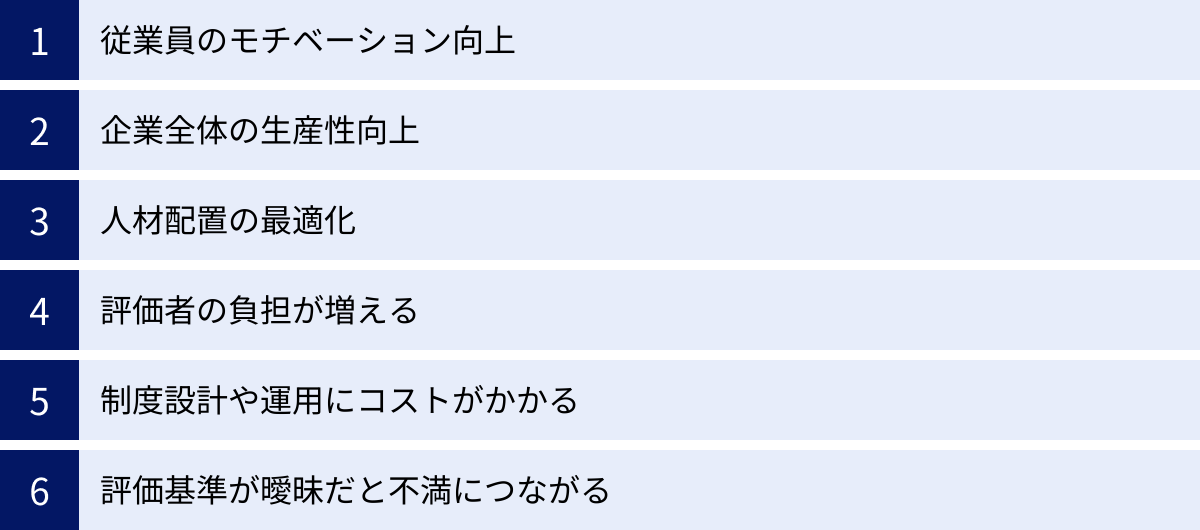

人事評価制度のメリット・デメリット

人事評価制度は、適切に設計・運用されれば企業に多大な恩恵をもたらしますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。導入や見直しを検討する際には、その両面を深く理解しておくことが不可欠です。

メリット

従業員のモチベーション向上

適切に機能する人事評価制度は、従業員のモチベーションを向上させる強力な原動力となります。その理由は大きく分けて3つあります。

第一に、目標の明確化です。人事評価制度、特にMBO(目標管理制度)などを導入すると、従業員は期初に上司と相談しながら自身の業務目標を具体的に設定します。これにより、「この期間に何を達成すればよいのか」「自分の役割は何か」が明確になり、日々の業務に対する目的意識が高まります。漠然と仕事をするのではなく、ゴールに向かって進んでいるという感覚が、仕事への意欲を高めます。

第二に、公正な評価による承認欲求の充足です。人は誰でも「自分の頑張りを認められたい」という承認欲求を持っています。客観的な基準に基づいて成果や努力が正当に評価され、それが昇給や賞与、昇格といった形で報われることは、従業員にとって大きな喜びと達成感をもたらします。「自分の働きはきちんと見てもらえている」という安心感と信頼感が、会社への貢献意欲、すなわちエンゲージメントを育みます。

第三に、成長実感の促進です。評価後のフィードバック面談を通じて、上司から「この部分が非常に良かった」「このスキルが格段に伸びた」といった具体的な称賛を受けることで、従業員は自身の成長を実感できます。また、「次はこの部分を伸ばしていこう」という課題が明確になることで、自己成長への意欲が刺激されます。成長している実感は、仕事のやりがいと直結し、さらなる高みを目指すモチベーションとなるのです。

企業全体の生産性向上

従業員一人ひとりのモチベーションとパフォーマンスが向上すれば、それは必然的に組織全体の生産性向上へと繋がります。人事評価制度は、個人の目標と組織の目標を連携させる「架け橋」の役割を果たします。

まず、評価制度の設計段階で、企業の経営目標や事業戦略が評価項目に落とし込まれます。例えば、会社全体で「新規顧客獲得数の20%増」を目標に掲げている場合、営業部門の従業員の評価項目には「新規契約件数」や「新規リード獲得数」などが組み込まれます。これにより、従業員は自分の業務が会社のどの目標に貢献しているのかを理解し、日々の活動を会社の戦略に沿ったものにしようと意識します。

個々の従業員が、組織目標達成のために最適化された行動をとるようになると、部署内、ひいては会社全体で無駄な動きが減り、リソースが重要な業務に集中投下されるようになります。ベクトルが揃った組織は、驚くほどの推進力を発揮します。

さらに、評価プロセスを通じて、パフォーマンスが低い従業員や部署が可視化されます。これは問題の早期発見に繋がり、原因分析(例:スキル不足、業務プロセスの非効率性、マネジメントの問題など)と、それに対する的確な対策(例:研修の実施、業務改善、配置転換など)を講じることを可能にします。組織内のボトルネックを特定し、解消していくサイクルが回ることで、企業全体の生産性は継続的に向上していくのです。

人材配置の最適化

人事評価制度を通じて蓄積されるデータは、戦略的な人材配置(タレントマネジメント)を実現するための貴重な情報資産となります。

評価データには、各従業員の業績(何ができたか)、保有スキルやコンピテンシー(何が得意か)、そしてキャリア志向(何をしたいか)といった情報が集約されています。これらのデータを分析することで、人事部門や経営層は、従業員一人ひとりの特性を客観的かつ多角的に把握できます。

この客観的なデータに基づいて、以下のような戦略的な人材配置が可能になります。

- 適材適所の人員配置: 従業員の強みや適性が、現在の部署や役割とマッチしているかを見極めることができます。例えば、分析力は高いが対人交渉が苦手な従業員を営業職から企画職へ異動させる、といった判断がデータに基づいて行えます。これにより、従業員は自身の能力を最大限に発揮でき、仕事への満足度も高まります。

- 次世代リーダーの発掘・育成: 継続的な評価データの中から、常に高い成果を出し、リーダーシップや問題解決能力といったコンピテンシー評価が高い人材を早期に発見できます。こうしたハイポテンシャル人材をリストアップし、計画的にリーダーシップ研修を受けさせたり、重要なプロジェクトを任せたりすることで、将来の経営を担う人材を育成できます。

- サクセッションプラン(後継者育成計画)の策定: 各主要ポストについて、後継者候補となる人材を複数名特定し、それぞれの育成計画を立てることができます。これにより、キーパーソンの突然の退職や異動といった事態にも、事業を滞らせることなく対応できる、強い組織体制を構築できます。

経験や勘だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な判断で人材を配置することで、組織のパフォーマンスを最大化し、事業戦略の実現を強力に後押しすることができるのです。

デメリット

評価者の負担が増える

人事評価制度の運用において、最も大きなデメリットの一つが、評価者である管理職の負担増大です。評価者の業務は多岐にわたり、相当な時間と労力を要します。

具体的には、以下のような業務が発生します。

- 目標設定の支援: 期初に、部下一人ひとりと面談し、本人のキャリア志向と組織目標をすり合わせながら、具体的で測定可能、かつ挑戦的な目標を設定するサポートをします。

- 期中の進捗管理と記録: 日々の業務の中で、部下の行動や成果を注意深く観察し、評価の根拠となる具体的なエピソード(成功体験、失敗体験、改善点など)を客観的に記録し続ける必要があります。記憶だけに頼ると、期末の評価が直近の出来事に左右される「近時点評価エラー」に陥りやすいため、継続的な記録が不可欠です。

- 評価シートの作成: 期末には、記録した事実に基づいて評価シートに所見を記入します。評価基準と照らし合わせながら、客観的かつ具体的に記述する必要があり、一人あたり数時間かかることも珍しくありません。

- 評価者会議への参加: 他の管理職と評価結果を持ち寄り、部署間での評価の甘辛を調整する「評価者会議(キャリブレーション)」に参加します。自分の部下の評価を論理的に説明し、他の管理職と議論する能力が求められます。

- フィードバック面談の実施: 評価結果を部下に伝える面談を実施します。単に結果を通知するだけでなく、納得感を醸成し、次の成長に繋げるための高度なコミュニケーションスキルが必要です。

これらの業務は、管理職が本来担うべきプレイングマネージャーとしての実務やチームマネジメント業務に加えて発生するため、深刻な業務過多を引き起こす可能性があります。その結果、評価業務が「やらされ仕事」になってしまい、質の低下を招くリスクがあります。

制度設計や運用にコストがかかる

質の高い人事評価制度を構築し、継続的に運用していくためには、有形無形の様々なコストが発生します。

まず、金銭的なコストとして、以下のようなものが挙げられます。

- コンサルティング費用: 自社にノウハウがない場合、外部の人事コンサルティング会社に制度設計を依頼することがあります。その費用は、企業の規模や依頼範囲にもよりますが、数百万円から数千万円に及ぶこともあります。

- システム導入・運用費用: 評価プロセスの効率化、データの一元管理と分析のために、人事評価システム(タレントマネジメントシステム)を導入する企業が増えています。これには初期導入費用と、月額または年額の利用料(ライセンス費用)がかかります。

- 研修費用: 評価者に対して、制度の目的や評価基準の目線合わせ、面談スキルなどを習得させるための研修を定期的に実施する必要があります。外部講師を招いたり、研修プログラムを購入したりする場合、その費用が発生します。

次に、時間的なコストも無視できません。制度設計のプロジェクトチームを組成すれば、そのメンバーは通常の業務に加えてプロジェクト業務に時間を割くことになります。また、全従業員への説明会の実施、評価者研修、そして前述の評価者自身の評価業務にかかる時間など、組織全体で膨大な時間が投下されます。

これらのコストを捻出できない、あるいはコストに見合う効果が得られないと判断される場合、制度の導入や維持が困難になる可能性があります。

評価基準が曖昧だと不満につながる

人事評価制度が失敗する最大の原因の一つが、評価基準の曖reality(曖昧さ)です。評価基準が抽象的で、人によって解釈が異なってしまうようなものであれば、従業員の不満と不信感の温床となります。

例えば、評価項目に「主体性」や「コミュニケーション能力」といった言葉がそのまま使われているケースを考えてみましょう。

- ある上司は「指示されなくても自ら仕事を見つけて動くこと」を主体性と解釈するかもしれません。

- 別の上司は「会議で積極的に発言すること」を主体性と解釈するかもしれません。

このように解釈が異なると、同じような行動をとっていても、どの部署のどの上司に評価されるかによって評価が大きく変わってしまいます。これでは、従業員は何を努力すれば評価されるのか分からず、「上司のさじ加減で決まる」「結局は好き嫌いだ」という不満を抱くことになります。

このような事態を避けるためには、評価基準を誰が読んでも同じように解釈できる、具体的な「行動レベル」まで落とし込むことが不可欠です。例えば、「コミュニケーション能力」であれば、以下のように具体的な行動で定義します。

- レベル1: 相手の話を最後まで聞き、意図を正確に理解できる。

- レベル2: 自分の考えを、専門用語を避け、分かりやすい言葉で論理的に説明できる。

- レベル3: 相手の立場や感情に配慮しながら、対立意見も建設的に伝えることができる。

ここまで具体化されていれば、評価者の主観が入り込む余地が減り、評価の客観性と公平性が高まります。評価基準の曖昧さは、制度の根幹を揺るがす致命的な欠陥になり得るため、制度設計において最も注意を払うべきポイントと言えるでしょう。

人事評価制度の主な種類(評価基準)

人事評価制度を設計する上で核となるのが、「何を基準に従業員を評価するのか」という評価項目の設定です。一般的に、評価項目は「成果評価」「能力評価」「情意評価」という3つの大きな柱で構成されます。これらは単独で用いられることは少なく、職種や役職、企業の文化に応じて、それぞれの要素を適切に組み合わせて運用するのが基本です。ここでは、それぞれの評価基準の特徴、メリット、デメリットを詳しく解説します。

| 評価の種類 | 評価対象 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 成果評価 | 業績や目標達成度など、定量的な結果 | 客観性が高く、公平性を保ちやすい | プロセスやチームワークが軽視される傾向 |

| 能力評価 | 業務遂行に必要な知識やスキル、行動特性 | 人材育成に繋がりやすく、従業員の成長を促す | 評価基準の設定が難しく、主観が入りやすい |

| 情意評価 | 勤務態度や協調性、責任感など、仕事への姿勢 | 組織風土やチームワークの向上に寄与する | 最も主観が入りやすく、客観性の担保が困難 |

成果評価

成果評価とは、従業員が一定期間内に創出した業績や、設定した目標の達成度合いを評価するものです。評価対象となるのは、売上高、契約件数、生産量、コスト削減額、プロジェクトの完了といった、具体的な数値で測定できる「結果」です。そのため、「業績評価」や「目標達成度評価」とも呼ばれます。

【メリット】

成果評価の最大のメリットは、評価基準が明確で客観性が高い点にあります。数値という誰が見ても明らかな指標で評価するため、評価者の主観が入り込みにくく、従業員にとっても評価結果に対する納得感を得やすいという特徴があります。これにより、「頑張って成果を出せば、きちんと評価される」という公正な風土が醸成され、従業員の成果達成へのモチベーションを強く刺激します。特に、成果が数値で測りやすい営業職や製造職などでは、中心的な評価基準として採用されることが多いです。

【デメリットと注意点】

一方で、成果評価にはいくつかのデメリットも存在します。まず、結果至上主義に陥りやすいという点です。評価が成果のみで決まるとなると、従業員は短期的な成果を追い求めるあまり、長期的な視点での人材育成や、部署間の協力、地道な顧客フォローといった、すぐには数値に現れない重要な活動を軽視してしまう可能性があります。また、成果を出すまでのプロセス(どのような工夫をしたか、困難をどう乗り越えたかなど)が評価されないため、たとえ努力しても運悪く結果に結びつかなかった従業員のモチベーションを削いでしまう恐れがあります。

さらに、個人プレーに走りやすく、チームワークを阻害するリスクも指摘されます。自分の成果を最大化するために、ノウハウを共有しなかったり、同僚の足を引っ張ったりといった行動を誘発しかねません。

これらのデメリットを緩和するためには、成果評価だけでなく、後述する能力評価や情意評価と適切に組み合わせることが重要です。また、目標設定の際には、個人目標だけでなくチーム目標も設定し、チームへの貢献度も評価対象に加えるといった工夫が求められます。

能力評価

能力評価とは、業務を遂行する上で求められる知識、スキル、技術、そして行動特性(コンピテンシー)などを評価するものです。成果評価が「What(何を達成したか)」を評価するのに対し、能力評価は「How(どのように達成したか、または達成する能力があるか)」を評価する視点と言えます。

評価項目には、以下のようなものが挙げられます。

- 知識・スキル: 専門知識、語学力、PCスキル、企画力、交渉力、分析力など

- コンピテンシー: 課題発見力、計画立案力、リーダーシップ、人材育成力、主体性など

【メリット】

能力評価の大きなメリットは、従業員の長期的な成長と人材育成に直結する点です。評価を通じて、各従業員が現在保有している能力レベルと、今後伸ばしていくべき能力が明確になります。上司とのフィードバック面談で、「君の企画力は素晴らしいが、それを周囲に的確に伝えるプレゼンテーション能力をもう少し磨こう」といった具体的なアドバイスが可能になり、従業員は自身のキャリア開発に必要なスキルセットを意識するようになります。これは、研修計画や自己啓発の指針となり、学習意欲の向上に繋がります。企業にとっても、組織としてどのような能力が不足しているかを把握し、計画的な人材育成施策を打つための重要な情報となります。

【デメリットと注意点】

能力評価の運用における最大の課題は、評価基準の設定が難しく、評価が主観的になりやすいことです。例えば、「企画力」という項目だけでは、何をどう評価すればよいのか曖昧です。評価者によって解釈が異なり、公平性を損なうリスクがあります。

この課題を克服するためには、能力の定義と評価レベルをできる限り具体的に記述することが不可欠です。例えば、「企画力」であれば、以下のように段階的な行動基準を設けます。

- レベル1: 指示されたテーマについて、過去の事例やデータを基に企画書を作成できる。

- レベル2: 自ら課題を発見し、複数の選択肢を比較検討した上で、独創的な企画を立案できる。

- レベル3: 部署や会社全体の戦略を理解し、事業の発展に大きく貢献するような、中長期的な視点での企画を立案・推進できる。

このように行動レベルで基準を明文化することで、評価のブレを減らし、客観性を高める努力が求められます。

情意評価

情意評価とは、業務に対する姿勢や意欲、勤務態度などを評価するものです。「態度評価」とも呼ばれ、成果や能力といった目に見えるスキルとは異なり、従業員の内面的な側面を評価しようとするアプローチです。

評価項目には、以下のようなものが挙げられます。

- 規律性: 会社のルールや就業規則を遵守しているか。

- 協調性: チームのメンバーと協力し、円滑な人間関係を築いているか。

- 責任感: 与えられた仕事や役割を、最後までやり遂げようとする姿勢があるか。

- 積極性・主体性: 指示を待つだけでなく、自ら課題を見つけ、改善に取り組もうとしているか。

【メリット】

情意評価を導入するメリットは、良好な組織風土の醸成やチームワークの向上に寄与する点にあります。成果や能力だけでは測れない、「縁の下の力持ち」的な貢献を評価することができます。例えば、積極的に部署の雑務を引き受けたり、困っている同僚を助けたり、チームの雰囲気を良くしたりといった行動は、直接的な成果には結びつきにくいですが、組織全体のパフォーマンスを円滑にする上で非常に重要です。こうした行動を評価することで、従業員にチームへの貢献を促し、協力し合う文化を育むことができます。

【デメリットと注意点】

情意評価は、3つの評価基準の中で最も評価者の主観が入り込みやすく、客観的な評価が難しいという大きなデメリットを抱えています。評価者の個人的な感情や好き嫌いに評価が左右される「情実評価」に陥る危険性が常に伴います。例えば、上司と頻繁に飲みに行く部下は「協調性が高い」と評価され、そうでない部下は低く評価されるといった事態が起こりかねません。

このようなリスクを最小限に抑えるためには、能力評価と同様に、評価基準を具体的な行動レベルで定義することが極めて重要です。さらに、評価を行う際には、必ず具体的なエピソードや事実を根拠として示すことをルール化する必要があります。「〇〇さんは協調性がある」という抽象的な評価ではなく、「先日の△△プロジェクトで、AチームとBチームの間で意見が対立した際、〇〇さんが積極的に間に入り、双方の意見を整理して合意点を導き出した」というように、具体的な行動事実に基づいて評価することを徹底しなければなりません。

また、情意評価のウェイトを高くしすぎると、成果を出さない「良い人」ばかりが評価されるといった弊害も生じかねません。そのため、成果評価や能力評価を主軸としつつ、情意評価は補完的な位置づけで活用するのが一般的です。

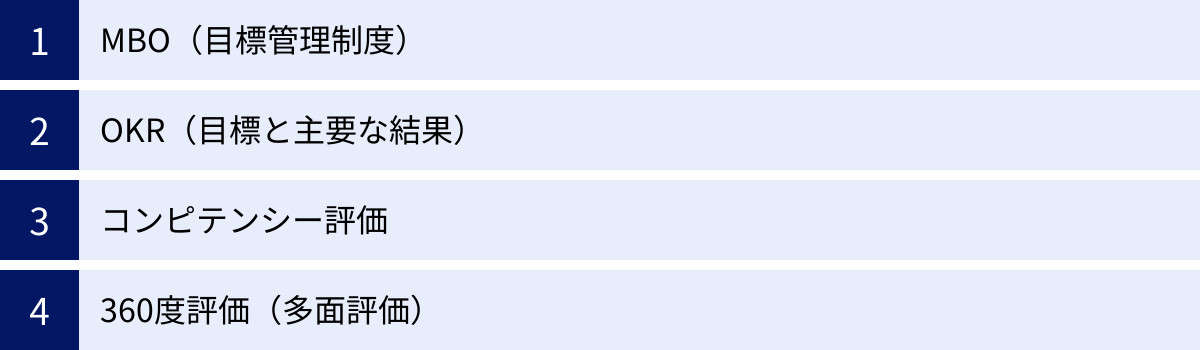

代表的な人事評価の手法

人事評価制度を具体的に運用していくためには、評価の枠組みとなる「手法」を選択する必要があります。ここでは、現代の企業で広く採用されている代表的な4つの人事評価手法、「MBO(目標管理制度)」「OKR(目標と主要な結果)」「コンピテンシー評価」「360度評価」について、それぞれの特徴、メリット、運用上のポイントを解説します。これらの手法は排他的なものではなく、組み合わせて活用されることも少なくありません。

MBO(目標管理制度)

MBO(Management by Objectives)は、日本語では「目標管理制度」と訳され、経営学者のピーター・ドラッカーによって提唱された組織マネジメントの手法です。個人またはグループ単位で、上司との合意のもと具体的な目標を設定し、その達成度合いによって評価を行うという特徴があります。日本の多くの企業で、人事評価の根幹として導入されています。

【特徴とプロセス】

MBOの基本的なサイクルは以下の通りです。

- 目標設定: 期初に、組織全体の目標を踏まえ、上司と部下が面談を通じて個人の業務目標を設定します。目標は「SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Related:関連性がある、Time-bound:期限が明確)」に沿って設定されることが推奨されます。

- 実行と進捗確認: 期中、部下は設定した目標の達成に向けて業務を遂行します。上司は定期的に進捗を確認し、必要に応じてサポートや軌道修正を行います。

- 評価: 期末に、目標の達成度について自己評価と上司による評価が行われます。この評価結果が、賞与や昇給などの処遇に反映されます。

- フィードバック: 評価結果を基に上司と部下が面談を行い、期間中の活動を振り返り、次期の目標設定や能力開発に繋げます。

【メリット】

MBOのメリットは、従業員の自主性とモチベーションを引き出しやすい点にあります。一方的に目標を課されるのではなく、自ら目標設定に関与することで、目標へのコミットメントが高まります。また、達成すべきゴールが明確になるため、従業員は日々の業務に集中しやすくなり、パフォーマンスの向上が期待できます。評価基準が「目標を達成できたか否か」であるため、比較的公平で納得感のある評価がしやすいのも利点です。

【注意点】

MBOを効果的に運用するには、目標設定の質が極めて重要になります。従業員が意図的に達成しやすい低い目標を設定してしまう「目標の形骸化」や、逆に達成不可能な高すぎる目標を設定してしまい、モチベーションの低下を招くといった問題が起こりがちです。上司には、部下の能力や業務負荷を的確に見極め、挑戦的でありながらも達成可能な、適切な難易度の目標設定を支援するスキルが求められます。また、評価が個人の目標達成度に偏りすぎると、チームワークが阻害される可能性もあるため、チーム目標を組み込むなどの配慮が必要です。

OKR(目標と主要な結果)

OKR(Objectives and Key Results)は、「目標と主要な結果」と訳され、インテル社で生まれ、Google社が採用して有名になった目標設定・管理のフレームワークです。組織全体で挑戦的な目標(Objectives)を掲げ、その達成度を測るための具体的な指標(Key Results)を設定する点が特徴です。

【特徴とプロセス】

- Objectives(O:目標): 会社、チーム、個人が達成を目指す、定性的で野心的な目標。「どこに到達したいか」を示します。「顧客満足度を劇的に向上させる」といった、わくわくするような挑戦的なものが設定されます。

- Key Results(KR:主要な結果): 目標(O)の達成度を測定するための、定量的で具体的な指標。「どうすればそこに到達したとわかるか」を示します。通常、1つのOに対して2〜5個のKRが設定されます。例えば、「顧客満足度を劇的に向上させる」というOに対して、「NPS(顧客推奨度)を10ポイント改善する」「サポートの初回応答時間を平均30分以内にする」といったKRを設定します。

- 高い目標設定と頻繁な見直し: OKRでは、達成度が100%になるような簡単な目標ではなく、達成度が60〜70%でも成功と見なされるような、挑戦的な(ストレッチ)目標を設定します。また、ビジネス環境の変化に対応するため、四半期ごとなど、MBOよりも短いサイクルで見直しが行われるのが一般的です。

- 透明性と連携: 会社全体のOKRから、部署、チーム、個人のOKRへと落とし込まれ、全社のOKRが公開・共有されます。これにより、全従業員が会社の目標を理解し、自分の業務がどう貢献しているのかを把握できます。

【MBOとの違い】

MBOが主に「人事評価」と「報酬決定」のために使われるのに対し、OKRは組織全体の目標達成とコミュニケーションの活性化に主眼が置かれます。そのため、OKRの達成度を直接、給与や賞与に結びつけない(あるいは連動性を弱める)ケースが多いです。これは、報酬と直結させると、従業員が挑戦的な目標を避け、達成しやすい無難な目標を設定してしまうようになるのを防ぐためです。

コンピテンシー評価

コンピテンシー評価は、自社で高い業績を上げている優秀な従業員(ハイパフォーマー)に共通して見られる行動特性(コンピテンシー)を評価基準として用いる手法です。成果(What)だけでなく、成果を生み出すプロセス(How)に着目する評価方法と言えます。

【特徴とプロセス】

- コンピテンシーモデルの策定: まず、自社のハイパフォーマーへのインタビューや行動観察を通じて、成果に繋がる具体的な行動特性を抽出・分析します。これを基に、自社が求める人材像を定義した「コンピテンシーモデル」を作成します。モデルは、「リーダーシップ」「課題解決力」「顧客志向」といった項目で構成され、各項目はさらに具体的な行動レベルで定義されます。

- 評価: 策定したコンピテンシーモデルを評価シートに落とし込み、従業員の行動がどのレベルにあるかを評価します。

- 育成への活用: 評価結果は、従業員一人ひとりの強みと弱みを明確にします。これにより、「どのコンピテンシーを伸ばすべきか」という具体的な育成方針を立てやすくなります。

【メリット】

コンピテンシー評価の最大のメリットは、企業の理念やビジョン、求める人材像を従業員に具体的に示せることです。従業員は「どう行動すれば高く評価されるのか」という手本を明確に理解できるため、自己成長の目標設定がしやすくなります。評価基準が行動に基づいているため、人材育成との親和性が非常に高く、計画的な能力開発を促進します。

【注意点】

コンピテンシー評価の導入には、精度の高いコンピテンシーモデルの策定が不可欠であり、これには専門的な知識と多くの時間・労力を要します。環境の変化によって求められるコンピテンシーも変わるため、定期的なモデルの見直しも必要です。また、評価者の主観が入りやすいため、評価者研修を通じて評価基準の目線合わせを徹底することが重要になります。

360度評価(多面評価)

360度評価(多面評価)は、従来の上司から部下への一方的な評価だけでなく、同僚、部下、他部署の社員など、複数の立場の人々が評価者となって一人の従業員を多角的に評価する手法です。

【特徴とプロセス】

評価対象者の日頃の仕事ぶりをよく知る複数の人物が、匿名でアンケート形式の評価シートに回答します。評価項目は、「リーダーシップ」「協調性」「コミュニケーション能力」といった、普段の行動に関するものが中心となります。集計された結果は、本人にフィードバックされ、自己認識と他者からの評価とのギャップを知る機会となります。

【メリット】

360度評価のメリットは、評価の客観性と納得感を高められる点にあります。一人の上司だけでは見えない、部下への接し方や他部署との連携姿勢など、多面的な視点からの情報が得られます。これにより、より公平で実態に即した評価が可能になります。本人にとっては、他者から見た自分の強みや課題を客観的に知ることができるため、自己成長の貴重な気づきを得る機会となります。特に、管理職のマネジメント能力の評価・開発に有効とされています。

【注意点】

運用には細心の注意が必要です。評価結果を直接、処遇に結びつけると、人間関係を気にして当たり障りのない評価をつけ合う「馴れ合い」や、個人的な感情による報復的な評価が行われるリスクがあります。そのため、多くの企業では、360度評価を処遇決定のためではなく、あくまで人材育成や自己啓発を目的として導入しています。また、評価者となる従業員の負担が大きいこと、回答の回収や集計に手間がかかることなどもデメリットとして挙げられます。

人事評価制度の作り方5ステップ

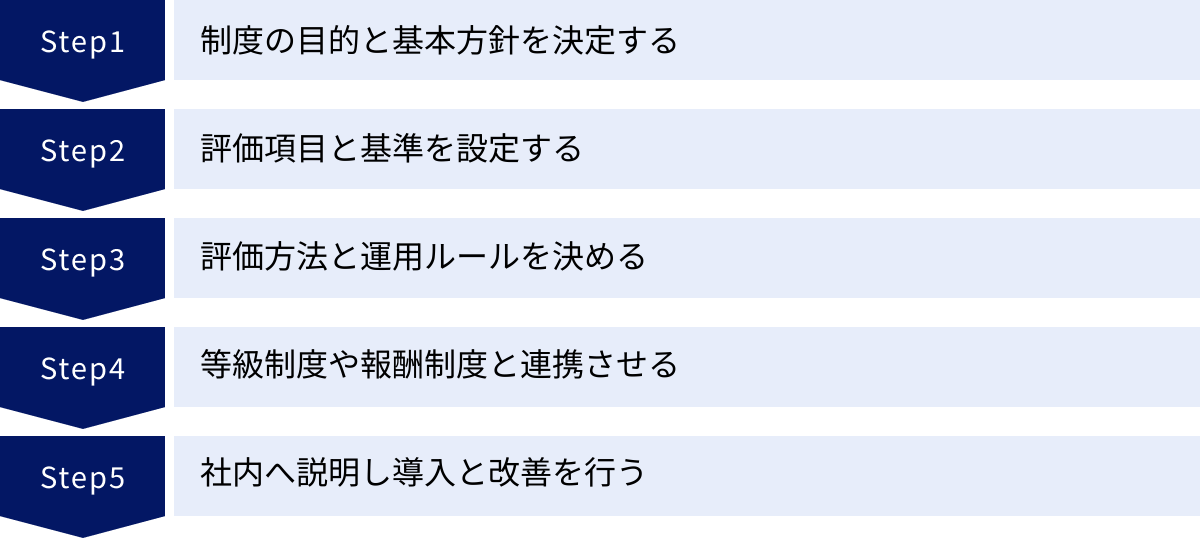

自社に最適化された実効性の高い人事評価制度を構築するには、場当たり的に進めるのではなく、体系的なステップに沿って慎重に設計プロセスを進めることが重要です。ここでは、人事評価制度をゼロから構築、あるいは抜本的に見直す際の基本的な流れを、5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 制度の目的と基本方針を決定する

すべての設計プロセスの土台となるのが、この最初のステップです。ここで設定する目的と方針が曖昧だと、その後のすべてのステップがぶれてしまい、実効性のない制度になってしまいます。これは、家を建てる前に「どのような暮らしをしたいのか」「誰と住むのか」を考えることに似ています。

企業のビジョンや経営課題を明確にする

まず、「何のために人事評価制度を導入・変更するのか」という目的を明確に定義します。 この目的は、企業の経営理念やビジョン、中期経営計画といった上位の戦略と連動している必要があります。

- ビジョンの確認: 「3年後、5年後、会社はどのような姿になっていたいか?」「そのために、従業員にはどのような人材に育ってほしいか?」を経営層を含めて議論し、共通認識を形成します。例えば、「業界のイノベーターになる」というビジョンがあれば、「挑戦を推奨し、失敗を許容する文化」を育む評価制度が必要になります。

- 経営課題の特定: 現在、会社が抱えている経営上の課題は何かを洗い出します。「生産性の低迷」「若手の離職率の高さ」「次世代リーダーの不足」「新規事業の停滞」など、具体的な課題をリストアップします。そして、人事評価制度を通じて、これらの課題をどのように解決したいのかを考えます。例えば、「若手の離職率が高い」という課題に対しては、「若手の成長を実感させ、公正な処遇で報いる」ことを制度の主目的と位置づけることができます。

この段階で、「この評価制度を通じて、従業員にどのようなメッセージを伝えたいのか」という基本方針(コンセプト)を言語化しておくことが重要です。「成果に徹底的にこだわるプロフェッショナル集団を目指す」「チームワークと相互支援を最も重視する」「挑戦と学習を奨励し、成長を支援する」など、明確な方針が、後の評価項目や基準設定のブレない軸となります。

現状の人事課題を洗い出す

次に、理想(ビジョンや目的)と現実のギャップを把握するために、現状の人事に関する課題を多角的に分析します。

- 既存制度の分析: もし既存の評価制度があれば、その問題点を洗い出します。「評価基準が曖昧」「評価者の負担が大きい」「評価が給与に反映されていない」「従業員の納得感が低い」など、具体的な問題点をリストアップします。

- 従業員へのヒアリングやアンケート: 制度を実際に運用する管理職や、評価される一般従業員の声を聞くことは非常に重要です。アンケート調査や、役職・部署などを横断したグループインタビューを実施し、「現行制度のどこに不満があるか」「どのような評価を求めているか」といった本音を引き出します。ここで得られる生の声は、実態に即した制度を設計するための貴重な情報源となります。

- 各種データの分析: 離職率、従業員満足度調査の結果、人材構成(年齢、役職など)のデータなどを分析し、客観的な視点から課題を特定します。

これらの分析を通じて明確になった「解決すべき課題」と、先に定めた「制度の目的」を照らし合わせ、人事評価制度が目指すべきゴールを最終的に確定させます。

② 評価項目と基準を設定する

制度の目的と方針が固まったら、次はその方針を具現化する「評価項目」と「評価基準」を設定します。これは制度の心臓部であり、最も時間をかけて検討すべき部分です。

職種や役職に応じた評価項目を決める

全従業員に同じ評価項目を適用するのは現実的ではありません。営業職に求められるものと、技術職や管理部門のスタッフに求められるものは異なります。また、新入社員と管理職では、期待される役割や責任が大きく異なります。そのため、職種(ジョブ)や役職(グレード)に応じて、評価項目を最適化する必要があります。

- 評価の3つの柱の決定: まず、前述した「成果評価」「能力評価」「情意評価」の3つの柱を、どのように組み合わせるかを決定します。例えば、営業職であれば成果評価の比重を高く、若手社員であれば成長を促すために能力評価や情意評価の比重を高くするといった方針を立てます。

- 具体的な項目の洗い出し: 各職種・役職の担当者や責任者にヒアリングを行いながら、それぞれの役割で高いパフォーマンスを発揮するために重要な成果、能力、行動は何かを具体的に洗い出していきます。

- 営業職の例: 【成果】新規契約件数、売上高 【能力】顧客関係構築力、提案力 【情意】目標達成意欲

- エンジニア職の例: 【成果】納期遵守率、バグ発生率 【能力】技術スキル、問題解決力 【情意】知的好奇心、チームへの貢献

- 管理職の例: 【成果】部署目標の達成度、コスト削減率 【能力】リーダーシップ、部下育成力 【情意】倫理観、意思決定力

評価のウエイト(重み付け)を決定する

洗い出した各評価項目が、最終的な評価にどの程度影響するのかを決定する「ウエイト(重み付け)」を設定します。これも職種や役職に応じて変えるのが一般的です。

例えば、ある企業の営業職の評価ウエイトを以下のように設定したとします。

- 成果評価: 60% (売上目標達成度: 40%、新規顧客獲得数: 20%)

- 能力評価: 30% (提案力: 15%、顧客関係構築力: 15%)

- 情意評価: 10% (協調性: 5%、責任感: 5%)

一方、若手の育成を重視するバックオフィス部門の社員の場合は、以下のようなウエイトが考えられます。

- 成果評価: 20% (担当業務の正確性・迅速性)

- 能力評価: 50% (業務知識、PCスキル、問題発見力など)

- 情意評価: 30% (積極性、協調性、規律性など)

このようにウエイトを設定することで、会社がその職務や役職に対して何を特に重視しているのかを、従業員に明確に伝えることができます。

③ 評価方法と運用ルールを決める

誰が、いつ、どのように評価を行うのか、具体的な運用ルールを設計します。ルールが明確でないと、現場で混乱が生じ、制度がスムーズに機能しません。

評価者と被評価者を決定する

- 被評価者: 原則として、正社員、契約社員など、評価の対象となる従業員の範囲を明確にします。パート・アルバイトを対象に含めるかも検討します。

- 評価者: 一般的には、被評価者の直属の上司が一次評価者となります。そのさらに上位の管理職(部長など)が、評価の妥当性を確認し、部門間のバランスを調整する二次評価者となるケースが多いです。評価の客観性を高めるために、二次評価者の役割は非常に重要です。必要に応じて、人事部が三次評価者として関与することもあります。

評価期間と評価のフローを設計する

- 評価期間: 評価の対象となる期間を定めます。多くの企業では、4月〜9月、10月〜3月といった半期(6ヶ月)ごと、あるいは4月〜翌3月までの通期(1年)ごとで設定しています。賞与査定は半期ごと、昇進・昇格の査定は通期ごと、といったように目的によって期間を使い分けることもあります。

- 評価フローとスケジュール: 評価期間中の具体的な一連の流れと、それぞれの期限を明確にします。

- (例)半期評価の場合

- 4月上旬: 目標設定面談(上司と部下で今期の目標を設定・合意)

- 7月頃: 中間面談(目標の進捗確認、課題の共有、必要に応じた軌道修正)

- 9月下旬: 自己評価(被評価者が評価シートに自己評価を記入)

- 10月上旬: 一次評価(直属の上司が評価を記入)

- 10月中旬: 二次評価(部門長などが評価を調整・確定)

- 10月下旬: 評価者会議(キャリブレーション)(人事部主導で、部門間の評価の甘辛を調整)

- 11月上旬: フィードバック面談(上司から部下へ評価結果と理由を伝達、次期への課題を共有)

- 12月: 賞与支給(評価結果を反映)

- (例)半期評価の場合

評価シートを作成する

これまでに決めた評価項目、基準、ウエイトなどを盛り込んだ「評価シート」を作成します。評価シートは、評価プロセスにおける中心的なツールです。

- 記載項目: 被評価者の氏名・部署、評価期間、目標設定欄、自己評価欄、上司の評価欄、総合所見欄、フィードバック面談の記録欄などを設けます。

- フォーマット: Excelやスプレッドシートで作成することも可能ですが、近年はワークフロー機能やデータ集計・分析機能が充実した人事評価システムを導入する企業が増えています。システム化することで、シートの配布・回収の手間が省け、過去の評価履歴の管理も容易になります。

- デザイン: 誰が見ても分かりやすく、直感的に記入できるレイアウトを心がけます。評価基準の定義などをシート内に記載し、評価者が迷わないように工夫することも重要です。

④ 等級制度や報酬制度と連携させる

人事評価制度を従業員のモチベーションに繋げるためには、評価結果を処遇(昇進・昇格、給与・賞与)に適切に反映させる仕組みが不可欠です。この連携がなければ、評価は「やりっぱなし」となり、制度は形骸化してしまいます。

評価結果を昇進・昇格にどう反映させるか決める

- 等級制度の設計: まず、従業員の役割や責任、能力レベルに応じた「等級(グレード)」を定義します。例えば、「G1: 一般社員」「G2: 主任クラス」「G3: 係長・リーダー」「M1: 課長クラス」のように階層を設けます。各等級に求められる要件(必要な能力、経験年数など)を明文化します。

- 昇格要件の定義: どの等級に昇格するために、どの評価ランクを何回取得する必要があるのか、といった具体的なルールを定めます。例えば、「G2からG3への昇格には、直近2年間の評価でA評価以上を2回連続で取得することが必要」といったルールです。これにより、従業員はキャリアアップの道筋を明確にイメージできます。

評価結果を給与や賞与にどう反映させるか決める

- 評価ランクの設定: 総合評価をS、A、B、C、Dといった数段階のランクに分けます。各ランクが全体の何パーセント程度になるか、分布の目安(例:S評価は5%)を決めておくと、評価者会議での調整がしやすくなります。

- 報酬テーブルの作成: 評価ランクと、給与の昇給額や賞与の支給係数を連動させた「報酬テーブル(賃金テーブル)」を作成します。

- 昇給への反映: 「B評価なら昇給額3,000円、A評価なら7,000円、S評価なら15,000円」のように、評価ランクごとに昇給額を定めます。

- 賞与への反映: 賞与の算定式を「基本給 × 支給月数 × 評価係数」とし、評価ランクごとに係数を設定します(例:B評価は1.0倍、A評価は1.2倍、S評価は1.5倍)。

このように評価と処遇の連携を「見える化」し、全従業員に公開することで、制度の透明性と納得性が飛躍的に高まります。「頑張って高い評価を得れば、これだけ報われる」というインセンティブが明確になり、従業員のエンゲージメント向上に繋がります。

⑤ 社内へ説明し導入と改善を行う

制度の設計が完了したら、いよいよ導入フェーズです。しかし、導入して終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートであり、継続的な改善が制度を成功に導きます。

従業員への説明会を実施する

新しい人事評価制度を導入する際には、全従業員を対象とした説明会を必ず実施します。 一部の従業員しか制度を理解していない状態では、不信感や混乱を招くだけです。説明会では、以下の点を丁寧に伝えます。

- 制度変更の背景と目的: なぜ制度を変えるのか、新しい制度で何を目指すのか。

- 制度の全体像: 評価項目、評価基準、評価フロー、スケジュール。

- 処遇への反映: 評価が給与や賞与、昇格にどう結びつくのか。

- 従業員へのお願い: 自己評価や面談にどう臨んでほしいか。

- 質疑応答: 疑問や不安をその場で解消するための時間を十分に設けます。

説明会は一度きりではなく、部署ごとに実施したり、資料をポータルサイトでいつでも閲覧できるようにしたりするなど、理解を深めるための工夫が重要です。

評価者研修を行う

制度の成否は、評価者の運用スキルにかかっていると言っても過言ではありません。そのため、管理職を対象とした評価者研修は必須です。研修では、以下の内容を扱います。

- 制度の深い理解: 制度の目的や各項目の定義を再確認します。

- 評価基準の目線合わせ: 具体的な評価事例を用いた演習(ケーススタディ)を行い、評価者間の評価のブレをなくします。

- 評価エラーの防止: ハロー効果や中心化傾向といった、評価者が陥りやすい心理的な偏り(バイアス)について学び、対策を共有します。

- 面談スキルの向上: 目標設定面談やフィードバック面談の進め方について、ロールプレイングなどを通じて実践的に学びます。

定期的に制度を見直し改善する

人事評価制度は、一度作ったら完成というものではありません。ビジネス環境の変化、会社の成長ステージ、従業員の意識の変化などに合わせて、常に最適化していく必要があります。

- 効果測定: 導入後、定期的に「制度の運用状況に関するアンケート」を従業員に実施したり、離職率やエンゲージメントスコアの変化をモニタリングしたりして、制度が意図した通りに機能しているかを確認します。

- 課題の収集: 運用する中で出てきた問題点(例:「この評価項目は実態に合わない」「評価フローに無理がある」など)を、人事部が積極的に収集します。

- 改善サイクルの確立: 収集した課題に基づき、年に一度など定期的に制度の見直し会議を開き、評価項目や運用ルールを改善していきます。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることが、制度を陳腐化させず、生きた仕組みとして維持するための鍵となります。

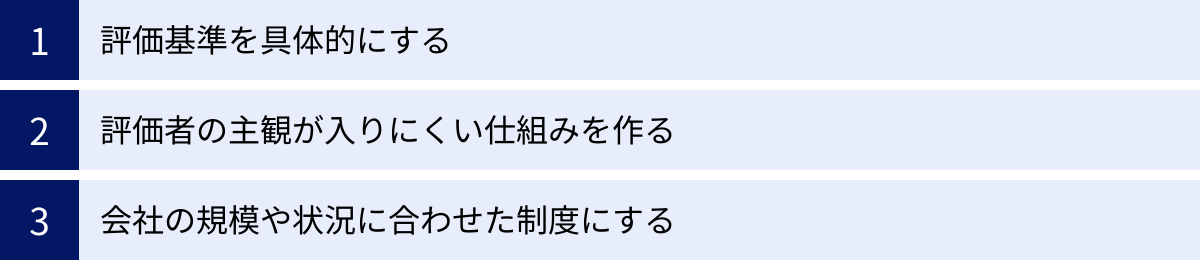

失敗しないための人事評価制度設計の注意点

人事評価制度は、企業の成長を加速させる強力なエンジンとなり得る一方で、設計を誤ると従業員の不満を増大させ、組織の活力を奪う諸刃の剣にもなります。制度設計の段階で陥りがちな失敗を避け、実効性の高い仕組みを構築するために、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

評価基準を具体的にする

人事評価制度が失敗する最も典型的なパターンは、評価基準が抽象的で、評価者の解釈に委ねられてしまうケースです。例えば、評価項目に「リーダーシップ」「協調性」「主体性」といった言葉が並んでいるだけでは、制度は正しく機能しません。なぜなら、これらの言葉が意味する内容は人によって千差万別だからです。

- ある管理職は「部下を厳しく指導し、目標達成に導くこと」をリーダーシップと捉えるかもしれません。

- 別の管理職は「部下の意見を傾聴し、自主性を尊重すること」をリーダーシップと捉えるかもしれません。

これでは、どの管理職の下で働くかによって評価が大きく変わってしまい、従業員は「上司の好みで評価されている」という不公平感を抱きます。このような事態を防ぐためには、評価基準を「誰が読んでも同じ行動をイメージできるレベル」まで具体的に、かつ行動レベルで定義することが不可欠です。

【具体化のポイント】

抽象的な言葉を、観察可能で測定可能な「行動」に分解していきます。例えば、「主体性」という項目であれば、以下のように評価レベル(等級)ごとに行動基準を定義します。

- レベル1(期待される行動): 指示された業務の意図を理解し、不明点を自ら確認しながら、責任をもって完遂できる。

- レベル2(期待を上回る行動): 既存の業務プロセスの中に潜む問題点や非効率な点を発見し、具体的な改善策を上司に提案できる。

- レベル3(卓越した行動): 指示を待つだけでなく、部署やチームの目標達成のために今やるべき新たな課題を自ら設定し、周囲を巻き込みながら実行に移すことができる。

ここまで具体化されていれば、評価者は部下のどの行動がどのレベルに該当するのかを客観的に判断しやすくなります。また、評価の根拠を本人に説明する際にも、「君の先日の〇〇という行動は、レベル2の『改善策を提案できる』に該当する素晴らしい行動だった」と、具体的なフィードバックが可能になり、従業員の納得感を高めることができます。評価基準の具体化は、制度の公平性・透明性・納得性を担保するための根幹であると認識し、最も力を注ぐべき作業です。

評価者の主観が入りにくい仕組みを作る

人間が人間を評価する以上、評価者の主観や心理的なバイアス(偏り)を完全に排除することは不可能です。しかし、その影響を最小限に抑えるための仕組みを制度に組み込むことはできます。評価者の個人的な感情や印象によって評価が歪められることを防ぎ、制度の信頼性を確保するための工夫が求められます。

【主観を排除するための仕組み】

- 複数の評価者によるチェック体制: 最も基本的な対策は、評価プロセスに複数の視点を入れることです。直属の上司を一次評価者とし、そのさらに上の役職者(部長など)を二次評価者とする複線的な評価体制を構築します。二次評価者は、一次評価者の評価が甘すぎたり辛すぎたりしないか、特定の部下を贔屓していないかといった点をチェックし、評価の妥当性を担保する役割を担います。これにより、一人の評価者の主観だけで評価が決定されることを防ぎます。

- 評価者会議(キャリブレーション)の実施: 各部署の評価者が一堂に会し、それぞれの評価結果を持ち寄って議論する場を設けます。この会議の目的は、部署間・評価者間での評価基準の目線合わせです。例えば、A部長は部下に厳しい評価をつける傾向があり、B部長は甘い評価をつける傾向がある場合、同じパフォーマンスの従業員でも所属部署によって評価が変わってしまいます。評価者会議では、「A部長の部署のB評価は、B部長の部署のA評価に相当するのではないか」といった議論を通じて、全社的な評価の公平性を保つための調整(キャリブレーション)を行います。このプロセスを経ることで、評価の甘辛のバラつきを是正し、組織全体の納得感を高めることができます。

- 評価根拠の事実記載の義務化: 評価シートには、評価ランクや点数だけでなく、その評価に至った根拠となる「具体的な行動事実」や「エピソード」を必ず記述することをルール化します。単に「コミュニケーション能力が高い」と書くのではなく、「〇〇のプロジェクトで他部署との調整が難航した際、Aさんは粘り強く交渉し、双方の合意形成に貢献した」といった具体的な事実を記載させます。これにより、評価が印象論ではなく、客観的な事実に基づいていることを担保し、フィードバック面談の質も向上します。

会社の規模や状況に合わせた制度にする

人事評価制度には、唯一絶対の「正解」は存在しません。先進的な大企業で成功している複雑で精緻な制度が、必ずしも自社にとって最適であるとは限りません。自社の置かれているステージや組織文化、従業員規模といった「身の丈」に合わない制度を導入しても、運用が回らずに形骸化してしまうだけです。

【自社に合わせるべき要素】

- 企業の成長ステージ:

- スタートアップ・成長期: 変化が激しく、個々の役割が固定されていない段階では、あまりに複雑な等級制度や評価項目は不向きです。OKRのように、全社で挑戦的な目標を共有し、頻繁にフィードバックを行うシンプルな仕組みの方が機能しやすい場合があります。まずは理念や価値観への共感を評価するシンプルなものから始めるのが良いでしょう。

- 安定期・成熟期: 組織が拡大し、役職や役割が明確になってきた段階では、職務や等級に応じた詳細な評価項目や、処遇との連動性を明確にした体系的な制度が必要になります。人材の育成やサクセッションプランといった、長期的な視点も重要になります。

- 従業員規模:

- 数十人規模: 全員の顔と名前が一致する規模であれば、社長や役員が直接評価に関与することも可能です。評価プロセスも比較的シンプルに設計できます。

- 数百人〜数千人規模: 従業員規模が大きくなると、評価プロセスを標準化し、効率的に運用するための人事評価システムの導入が不可欠になります。また、部門間の公平性を保つための評価者会議の重要性も増します。

- 組織文化:

- トップダウン型の文化: 経営層の意思決定が強い組織では、MBOのように組織目標を個人目標にブレイクダウンしていく手法が馴染みやすいかもしれません。

- ボトムアップ型の文化: 従業員の自主性や創造性を重んじる組織では、360度評価を取り入れて多面的なフィードバックを重視したり、ノーレイティングのように個人の成長支援に特化した対話を重視したりするアプローチが有効な場合があります。

重要なのは、最初から100点満点の完璧な制度を目指さないことです。特に初めて制度を導入する場合や、小規模な企業では、まずは運用できる範囲でシンプルに始め、会社の成長や組織の変化に合わせて、少しずつ改善を加えていく「アジャイル」なアプローチが成功の鍵となります。

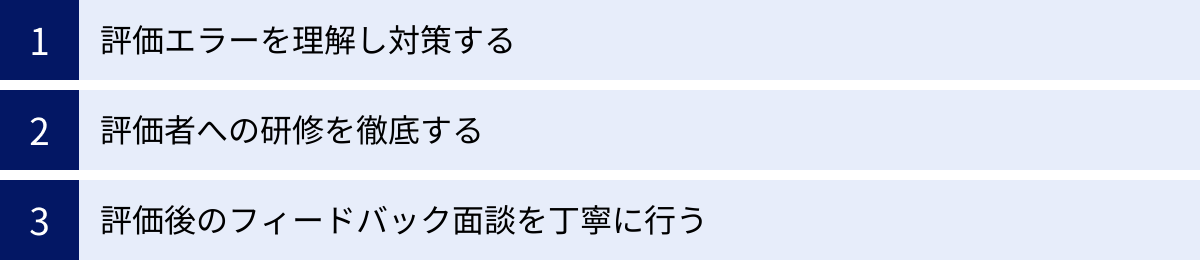

人事評価制度の運用を成功させるポイント

精巧な人事評価制度を設計したとしても、それが絵に描いた餅で終わるか、生きた仕組みとして機能するかは、実際の「運用」にかかっています。制度を形骸化させず、その目的を達成するためには、運用段階で特に意識すべきいくつかの重要なポイントがあります。

評価エラーを理解し対策する

評価は人間が行うものである以上、そこには必ず心理的な偏り、すなわち「評価エラー(人事考課エラー)」が生じるリスクが伴います。評価者は、自身がこうしたエラーに陥りやすいことを自覚し、意識的にそれを避けようと努力する必要があります。ここでは、代表的な評価エラーとその対策について解説します。

ハロー効果

ハロー効果とは、被評価者の持つある一つの目立った特徴(良い点または悪い点)に印象が引きずられ、他の評価項目まで、その印象に基づいて歪めて評価してしまうエラーのことです。「ハロー(halo)」とは聖人の頭上に描かれる後光のことで、一つの輝きが全体を光り輝かせて見せる様子になぞらえられています。

- ポジティブ・ハローの例: 「彼は有名大学の出身だから、きっと仕事の能力も高いだろう」「プレゼンが非常に上手なので、企画力や実行力も優れているに違いない」

- ネガティブ・ハロー(逆ハロー効果)の例: 「彼はいつも遅刻気味だから、仕事の他の面でもルーズだろう」「一度大きなミスをしたから、他の業務も任せられない」

【対策】

ハロー効果を防ぐには、評価項目ごとに、独立して評価を行うことを徹底する必要があります。評価シートを記入する際は、「リーダーシップ」を評価したら、一度その評価を頭から切り離し、次に「計画性」を評価するというように、項目ごとに思考をリセットします。そして、それぞれの評価の根拠となる具体的な行動事実を思い出し、それに基づいて判断することが重要です。

中心化傾向

中心化傾向とは、評価者が部下との関係悪化を恐れたり、評価に自信がなかったりするために、評価が「普通」や「標準」といった真ん中のランク(例えば5段階評価の3)に集中してしまうエラーのことです。差をつけることを避け、当たり障りのない評価に落ち着いてしまう現象です。

このエラーが蔓延すると、本当に優秀な従業員は「頑張っても報われない」と感じてモチベーションを失い、パフォーマンスの低い従業員は「何もしなくても普通の評価がもらえる」と安心してしまい、組織全体の成長が停滞します。

【対策】

評価基準を具体的に定義し、各評価ランクに該当する行動レベルを明確にすることが有効です。また、評価者研修で「中心化傾向は、結果的に誰のためにもならない」ということを強く認識させ、良い点も悪い点も、事実に基づいてメリハリのある評価をする勇気を持つよう促すことが重要です。評価者会議で他の評価者と結果を比較し、自部署の評価が中心に寄りすぎていないかを確認するのも良い方法です。

寛大化・厳格化傾向

これは評価者自身の性格や価値観に起因するエラーです。

- 寛大化傾向: 部下に嫌われたくない、良い関係を保ちたいという気持ちから、全体的に評価が甘くなってしまう傾向。

- 厳格化傾向: 「自分はもっとできていた」「これくらいできて当たり前」という自身の高い基準を部下にも当てはめ、全体的に評価が辛くなってしまう傾向。

これにより、同じ能力の従業員でも、どの評価者の下にいるかによって評価が大きく変わるという不公平が生じます。

【対策】

寛大化・厳格化傾向への対策として最も有効なのが、評価者会議(キャリブレーション)です。各部署の評価結果を全社的な視点で見比べることで、「A部長の評価は全体的に甘い」「B部長は辛すぎる」といった傾向が明らかになります。その場で人事部門がファシリテーターとなり、評価の目線合わせを行うことで、評価者個人のクセによるブレを組織として是正していきます。

評価者への研修を徹底する

これまで述べてきたように、人事評価制度の運用の質は、評価者である管理職のスキルと意識に大きく依存します。そのため、一度制度を説明して終わりではなく、評価者に対する継続的な研修を徹底することが、運用を成功させるための絶対条件です。

研修では、以下のような内容を繰り返し実施し、評価者のレベルアップを図ります。

- 制度の目的・理念の再確認: なぜこの評価制度があるのか、会社として何を期待しているのかを定期的に伝え、評価業務の重要性を再認識させます。

- 評価基準の目線合わせ: 具体的な評価事例を用いたグループディスカッションやケーススタディを通じて、「こういう行動はA評価」「こういう場合はC評価」といった基準の共通認識を醸成します。

- 評価エラーの学習: 上記で解説したような評価エラーのパターンを学び、自身が陥りがちな傾向を自覚させます。

- 面談スキルのトレーニング: 部下のモチベーションを高め、成長を促すためのフィードバック面談の技術(傾聴、質問、具体的な褒め方・指摘の仕方など)を、ロールプレイングなどを通じて実践的に習得させます。

評価は管理職の重要な責務であるという文化を醸成し、そのスキルアップを会社として全面的に支援する姿勢を示すことが重要です。

評価後のフィードバック面談を丁寧に行う

評価プロセスの中で、従業員の納得感と成長意欲を左右する最も重要な場面が、評価結果を本人に伝える「フィードバック面談」です。この面談が単なる「結果の通達」で終わってしまうと、制度の育成機能は全く働きません。

【丁寧なフィードバック面談のポイント】

- 準備を怠らない: 面談に臨む前に、評価者は評価の根拠となった具体的な事実やエピソードを整理し、何をどのように伝えるかをシミュレーションしておきます。

- 安心できる雰囲気作り: まずはアイスブレイクで緊張をほぐし、部下が本音で話せるような、心理的安全性の高い場を作ります。

- ポジティブな点から伝える: まずは評価期間中の良かった点、成長した点を具体的に褒めることから始めます。これにより、部下は前向きな気持ちで話を聞くことができます。

- 評価結果と根拠をセットで伝える: 「あなたの今期の評価はAです」と結果だけを伝えるのではなく、「A評価になった理由は、〇〇の案件で君が主体的に課題を発見し、見事な提案で解決に導いたからです。あの行動は素晴らしかった」というように、必ず評価と具体的な行動事実をセットで伝えます。

- 自己評価とのギャップをすり合わせる: 部下の自己評価と、上司の評価にギャップがある場合は、その理由を丁寧に説明し、部下の意見にも耳を傾けます。「なぜそう思うのか」を問いかけ、対話を通じて認識のズレを解消していきます。

- 未来志向の対話で締めくくる: 面談の最後は、反省会で終わらせるのではなく、「今回の学びを活かして、次の半期では何を目指そうか」「そのためにどんなサポートが必要か」といった、未来に向けた前向きな対話で締めくくります。

フィードバック面談は、上司と部下の信頼関係を築き、従業員の成長へのコミットメントを引き出す絶好の機会です。この時間を大切にすることが、人事評価制度を真に価値あるものにするのです。

【最新トレンド】新しい人事評価の考え方

ビジネス環境の急速な変化や働き方の多様化に伴い、従来の人事評価のあり方を見直す動きが世界的に広がっています。特に、年に1〜2回、従業員をランク付けする画一的な評価方法の限界が指摘され、より柔軟でリアルタイムなコミュニケーションを重視する新しい考え方が注目を集めています。ここでは、その代表的な2つのトレンド「ノーレイティング」と「リアルタイムフィードバック」について解説します。

ノーレイティング

ノーレイティングとは、その名の通り、従業員をS・A・B・C・Dといった等級やランクで格付け(レイティング)することをやめる、あるいはその比重を大幅に下げる人事評価の考え方です。2010年代に、アドビ社やマイクロソフト社、GE社といった米国のグローバル企業が相次いで導入したことで、大きな注目を集めました。

【背景と目的】

ノーレイティングが生まれた背景には、従来のランク付け評価に対する以下のような問題意識があります。

- ビジネスの高速化への不適合: 年に一度の目標設定と評価では、変化の激しい現代のビジネススピードに対応できない。期初に立てた目標が、期末には陳腐化してしまうケースが多い。

- 従業員のモチベーション阻害: ランク付けは従業員間に過度な競争を生み出し、協力や情報共有を妨げる。また、低いランクを付けられた従業員のモチベーションを著しく低下させる。

- 膨大な時間とコスト: 評価シートの作成、評価者会議、ランクの調整などに、管理職や人事部門が膨大な時間を費やしており、そのコストに見合う効果が得られていない。

ノーレイティングの目的は、こうしたランク付けの弊害をなくし、評価のプロセスを「過去の査定」から「未来の成長支援」へと転換することにあります。ランク付けに費やしていたエネルギーを、上司と部下による頻繁で質の高い対話(1on1ミーティングなど)に振り向け、個々の従業員の継続的な成長をリアルタイムでサポートすることを目指します。

【運用方法と注意点】

ノーレイティングを導入した企業では、年に数回の形式的な評価面談に代わって、週に一度や月に一度といった高い頻度で1on1ミーティングが実施されます。この場で、上司と部下は業務の進捗確認、課題の相談、キャリアについての対話、タイムリーなフィードバックなどを継続的に行います。

しかし、ノーレイティングは単に「ランク付けをやめること」ではありません。運用には高度なマネジメント能力が求められます。

- 処遇決定の難しさ: ランク付けがない中で、何を根拠に昇給や賞与を決定するのか、という新たな課題が生まれます。多くの企業では、1on1の対話内容や日々のパフォーマンス記録、360度評価などを総合的に勘案して処遇を決定しますが、そのプロセスの公平性・透明性をどう担保するかが非常に重要になります。

- 管理職のスキルへの依存: 頻繁な1on1ミーティングを効果的に行うには、管理職に高いコーチングスキルやフィードバックスキルが求められます。管理職のスキルが低いと、対話が質の低い世間話で終わってしまい、かえって制度が機能しなくなります。

ノーレイティングは、全ての企業にとっての万能薬ではありません。導入するには、対話とフィードバックを重視する企業文化と、それを支える管理職の育成が不可欠です。

リアルタイムフィードバック

リアルタイムフィードバックは、ノーレイティングの思想とも密接に関連する考え方で、年に数回の評価面談といった節目だけでなく、日々の業務の中で、気づいたことがあればその都度、タイムリーにフィードバックを行うというアプローチです。

【背景と目的】

従来の評価制度では、半期や一年の終わりにまとめてフィードバックが行われるため、内容が過去のものとなり、具体的な行動改善に繋がりにくいという課題がありました。例えば、4月に行ったプレゼンの改善点を、11月の面談で指摘されても、本人としては記憶が薄れており、ピンとこないかもしれません。

リアルタイムフィードバックの目的は、この時間差をなくすことで、学習効果を最大化し、行動変容を即座に促すことにあります。

- ポジティブフィードバック: 部下が良い行動をした際に、その場ですぐに「今の〇〇、すごく良かったよ!」と称賛することで、その行動は強化され、本人のモチベーションも高まります。

- 改善のためのフィードバック: 改善が必要な点についても、時間が経ってから指摘するのではなく、できるだけ早く、1on1などの場で「さっきの会議での発言だけど…」と具体的に伝えることで、本人はすぐに軌道修正を図ることができます。

【運用方法とツール】

リアルタイムフィードバックは、必ずしも対面で行う必要はありません。近年では、その実践をサポートする様々なツールが登場しています。

- ビジネスチャットツール: SlackやMicrosoft Teamsといったチャットツール上で、特定の行動に対して「いいね!」といったリアクションを送ったり、感謝のメッセージを伝えたりすることが、手軽なリアルタイムフィードバックになります。

- ピアボーナスツール: Uniposなどのように、従業員同士が日々の感謝や称賛をポイントと共に送り合える「ピアボーナス®」の仕組みも、リアルタイムフィードバックを活性化させる有効な手段です。

- フィードバック専用アプリ: 1on1の記録や、フィードバックのやり取りに特化したモバイルアプリなども活用されています。

リアルタイムフィードバックの文化を根付かせることで、評価は「上司から部下へ」という一方通行のものではなく、組織の誰もがいつでも相互にフィードバックを送り合える、オープンでダイナミックなコミュニケーションへと進化します。これにより、組織全体の学習スピードと適応力を高めることができるのです。

人事評価制度の構築・運用に役立つおすすめシステム3選

人事評価制度の設計・運用は、Excelや紙ベースで行うことも可能ですが、従業員規模が大きくなるにつれて、シートの配布・回収、評価データの集計・管理、過去履歴の参照などに膨大な手間と時間がかかるようになります。人事評価システム(タレントマネジメントシステム)を導入することで、これらの業務を大幅に効率化し、より戦略的な人事業務に注力できます。ここでは、多くの企業で導入実績のある代表的なシステムを3つ紹介します。

(注)各システムの情報は、2024年5月時点の公式サイト情報を基に記述しています。最新の機能や料金については、各サービスの公式サイトでご確認ください。

| システム名 | 主な特徴 | 料金体系 |

|---|---|---|

| カオナビ | 顔写真が並ぶ直感的なUI。人材データベースから評価、アンケートまで機能が豊富でカスタマイズ性が高い。 | 要問い合わせ |

| SmartHR | 労務管理とタレントマネジメントを連携。入社手続きから評価まで一元管理が可能。ペーパーレス化を強力に推進。 | プランにより異なる(一部公開) |

| HRBrain | 目標管理(MBO・OKR)、評価、1on1などを一元化。使いやすいUIと手厚いサポートが特徴。 | 要問い合わせ |

① カオナビ

「カオナビ」は、株式会社カオナビが提供するタレントマネジメントシステムです。その最大の特徴は、従業員の顔写真がずらりと並ぶ、直感的で視覚的なインターフェースにあります。これにより、人材のスキルや評価、経歴といった情報を、まるでカードを並べ替えるかのように簡単に把握・分析できます。

【主な機能と特徴】

- 人材データベース: 顔写真を中心に、従業員の基本情報、スキル、経歴、評価履歴、面談記録などを一元管理。組織図やスキルマップを簡単に作成できます。

- 人事評価(スマート考課): MBOやOKR、360度評価など、様々な評価制度に対応可能な柔軟な評価テンプレートを搭載。ワークフロー機能により、評価シートの配布から回収、催促までを自動化し、進捗状況を可視化できます。

- アンケート機能: 従業員満足度調査やパルスサーベイ、360度評価などを手軽に実施できます。

- 高いカスタマイズ性: データベースの項目や評価シートのフォーマットを、企業の独自の制度に合わせて柔軟に設定できるため、自社にフィットした運用が可能です。

【こんな企業におすすめ】

- 従業員の顔と名前を一致させながら、個々の才能やスキルを活かした適材適所の人材配置を行いたい企業。

- MBO、OKR、コンピテンシー評価など、自社独自の複雑な評価制度をシステム上で再現したい企業。

- 評価データだけでなく、スキルやアンケート結果など、様々な人材情報を組み合わせて分析し、戦略的な人材育成や配置転換に活かしたい企業。

参照:株式会社カオナビ 公式サイト

② SmartHR

「SmartHR」は、株式会社SmartHRが提供するクラウド人事労務ソフトです。元々は入社手続きや年末調整といった労務管理の効率化からスタートしましたが、現在では人事評価、従業員サーベイ、配置シミュレーションといったタレントマネジメント機能も充実しており、人事・労務領域のデータを一気通貫で管理できる点が強みです。

【主な機能と特徴】

- 人事評価機能: 評価シートの作成、配布、回収、評価者による評価、フィードバック面談の記録まで、一連の評価プロセスをペーパーレスで完結できます。MBOやコンピテンシー評価など、様々な評価シートのテンプレートが用意されています。

- 労務管理との連携: 評価結果を昇給や賞与のシミュレーションに活用し、その結果をSmartHRの給与明細機能にスムーズに連携させることができます。評価と処遇の連動を効率的に行えます。

- 従業員サーベイ: エンゲージメント調査や満足度調査などを簡単に実施し、組織の状態を定点観測できます。評価制度の運用効果を測定する上でも役立ちます。

- シンプルなUI: 誰にとっても分かりやすく、直感的に操作できるユーザーインターフェースが評価されています。

【こんな企業におすすめ】

- 人事評価だけでなく、入社手続きや勤怠管理、給与計算といった労務管理業務もまとめて効率化したい企業。

- 紙やExcelでの評価管理から脱却し、手軽にペーパーレス化を実現したい企業。

- 評価データを労務データと連携させ、人材に関する情報を一元的に管理・活用したい企業。

参照:株式会社SmartHR 公式サイト

③ HRBrain

「HRBrain」は、株式会社HRBrainが提供するタレントマネジメントシステムです。特に、MBOやOKRといった目標管理制度の運用と、1on1ミーティングの活性化を強力にサポートする機能に定評があります。

【主な機能と特徴】

- 目標管理・人事評価: MBOやOKR、コンピテンシー評価など、多様なフレームワークに対応。目標の設定から進捗管理、評価、フィードバックまでをクラウド上で一元管理できます。目標のツリー構造表示により、会社目標と個人目標の連動性が一目で分かります。

- 1on1支援機能: 1on1の事前アジェンダ設定、トーク履歴の蓄積、タスク管理などをサポート。質の高い対話を促進し、その内容を評価や育成に繋げることができます。

- シンプルなUI/UX: ITツールに不慣れな従業員でも、マニュアルなしで直感的に使えるシンプルな画面設計が特徴です。

- 手厚いカスタマーサクセス: 導入時の設定支援から、運用開始後の活用促進まで、専任の担当者による手厚いサポート体制が整っており、初めてシステムを導入する企業でも安心して利用できます。

【こんな企業におすすめ】

- OKRを導入し、組織全体の目標達成力を高めたい企業。

- 1on1ミーティングを形骸化させず、質の高い対話を通じて人材育成を促進したい企業。

- システムの導入だけでなく、その後の運用定着まで手厚いサポートを求める企業。

参照:株式会社HRBrain 公式サイト

まとめ

本記事では、人事評価制度の基本的な概念から、その目的、メリット・デメリット、種類、そして具体的な作り方の5ステップまで、幅広く掘り下げて解説しました。さらに、運用を成功させるためのポイントや最新のトレンドにも触れ、人事評価制度に関する包括的な情報を提供しました。

人事評価制度は、単なる給与査定のツールではありません。それは、企業の理念やビジョンを従業員一人ひとりの行動レベルにまで浸透させ、個々の成長と組織の成長を力強く結びつけるための、経営における最重要基盤の一つです。適切に設計・運用された制度は、従業員のモチベーションを高め、公正な処遇による納得感を生み出し、組織全体の生産性を向上させる力を持っています。

人事評価制度の構築・見直しを成功させるための鍵は、以下の3点に集約されると言えるでしょう。

- 明確な目的設定: 「何のためにこの制度を導入するのか」という目的を、自社の経営課題やビジョンと結びつけて明確にすること。この軸がブレなければ、制度設計の途中で道に迷うことはありません。

- 自社に合った制度設計: 他社の成功事例を鵜呑みにするのではなく、自社の規模、成長ステージ、組織文化に合わせた「身の丈」の制度を設計すること。評価基準は誰が読んでも同じように解釈できる具体的な行動レベルまで落とし込むことが、公平性と納得性の鍵を握ります。

- 丁寧な運用と継続的な改善: 制度は作って終わりではありません。評価者への研修を徹底し、評価エラーを防ぎ、質の高いフィードバック面談を実践することが不可欠です。そして、導入後も常に従業員の声に耳を傾け、PDCAサイクルを回しながら改善を続ける姿勢が、制度を生きた仕組みとして維持するために最も重要です。

人事評価制度の構築は、決して簡単な道のりではありません。しかし、そこで費やした時間と労力は、従業員の成長と企業の持続的な発展という、何物にも代えがたい成果となって返ってくるはずです。この記事が、皆様の会社にとって最適で、従業員一人ひとりが輝ける人事評価制度を築くための一助となれば幸いです。