現代のビジネス環境は、予測不可能な変化が常態化しています。このような時代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、個々の従業員の能力向上だけでは不十分です。組織全体として、変化にしなやかに対応し、新たな価値を創造していく力が不可欠となります。そこで注目されているのが「組織開発」というアプローチです。

組織開発は、単なる研修制度や福利厚生の充実といった施策とは一線を画し、組織内の「関係性」や「相互作用」に焦点を当て、組織全体の健全性とパフォーマンス向上を目指す継続的な取り組みです。

この記事では、組織開発とは何かという基本的な定義から、混同されがちな人材開発との違い、その目的や具体的なプロセス、代表的な手法、そして成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。組織の課題に直面している経営者や人事担当者、マネージャーの方々が、組織開発への理解を深め、自社での実践に向けた第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

目次

組織開発とは

組織開発(Organization Development、略してOD)とは、行動科学の理論や知見を用いて、組織全体の健全性、効果性、自己革新能力を高めるための、計画的で体系的な取り組みを指します。その核心は、組織を構成する人々の関係性や相互作用の質を高めることで、組織が自律的に課題を解決し、継続的に成長していくための土壌を育むことにあります。

多くの企業では、「売上が伸び悩んでいる」「部門間の連携がうまくいっていない」「若手社員が定着しない」といった様々な課題に直面しています。これらの問題は、一見すると個別の事象に見えるかもしれません。しかし、その根底には、組織の構造、文化、コミュニケーションのあり方といった、より本質的な課題が潜んでいることが少なくありません。

組織開発は、こうした目に見えにくい「組織の体質」そのものにアプローチします。例えば、単にコミュニケーション研修を実施する(これは人材開発のアプローチに近い)だけでなく、なぜコミュニケーションが滞っているのかを、サーベイや対話を通じて組織全体で探求します。そして、部門間の壁を取り払うためのワークショップを実施したり、情報がオープンに共有される仕組みを導入したりするなど、関係性の改善やプロセスの見直しに直接働きかけるのが特徴です。

具体例を考えてみましょう。ある製造業の会社で、開発部門と営業部門の連携不足が原因で、顧客ニーズとずれた製品が生まれ、売上が低迷しているとします。

従来の対策であれば、両部門の部長を集めて会議を開き、連携強化を指示するかもしれません。しかし、これだけでは根本的な解決には至らないことが多いでしょう。

組織開発のアプローチでは、まず両部門のメンバーを交えたワークショップを開催します。そこでは、お互いの仕事への理解を深め、普段感じている不満や期待を率直に話し合う場を設けます。ファシリテーターの支援のもとで対話を進めるうちに、「開発部門は営業からのフィードバックが断片的で開発に活かせないと感じている」「営業部門は開発部門の専門用語が多く、顧客に説明しにくいと感じている」といった、これまで言語化されてこなかった相互の認識のズレが明らかになります。

この気づきを元に、両部門は共同で「顧客からのフィードバックを共有するための定例会の設置」や「製品説明のための共通言語(用語集)の作成」といった具体的なアクションプランを策定し、実行に移します。このプロセスを通じて、両部門のメンバー間には信頼関係が生まれ、単なる「指示された連携」ではなく、自律的な協働関係が構築されていきます。結果として、顧客ニーズを的確に捉えた製品開発が可能になり、売上向上に繋がるのです。

このように、組織開発は問題の表面的な解決(対症療法)を目指すのではなく、組織自らが問題を発見し、解決策を生み出し、実行していく力(自己治癒力)を育むことを重視します。それは、組織という複雑な生命体が、環境の変化に適応しながら、持続的に成長していくための、長期的かつ本質的な取り組みと言えるでしょう。

組織開発と人材開発の3つの違い

組織開発としばしば混同される概念に「人材開発(Human Resource Development、略してHRD)」があります。両者は、企業の成長を支えるという大きな目的は共通していますが、そのアプローチの対象や具体的な手法には明確な違いがあります。両者の違いを理解することは、自社の課題に対して最適な打ち手を講じる上で非常に重要です。

組織開発と人材開発は対立するものではなく、むしろ車の両輪のような関係です。優れた人材がいても、その能力を発揮できる組織的な土壌がなければ宝の持ち腐れになります。逆に、どんなに素晴らしい組織風土があっても、個々の従業員のスキルが不足していては高いパフォーマンスは望めません。両者を連携させ、相乗効果を生み出すことが、企業の持続的な成長には不可欠です。

ここでは、両者の違いを「①アプローチする対象」「②目的」「③重視するアプローチ」という3つの観点から詳しく解説します。

| 観点 | 組織開発 (OD) | 人材開発 (HRD) |

|---|---|---|

| ① アプローチする対象 | 組織全体、チーム、部門間の関係性や相互作用 | 個々の従業員(個人) |

| ② 目的 | 組織全体のパフォーマンス向上、風土醸成、エンゲージメント向上 | 個人の能力開発、キャリア形成支援 |

| ③ 重視するアプローチ | ワークショップ、サーベイフィードバックなど双方向・プロセス重視 | 研修、OJT、eラーニングなど一方向・インプット重視 |

① アプローチする対象

最も根本的な違いは、アプローチする対象、つまり「どこに働きかけるか」という点にあります。

人材開発がアプローチするのは「個人」です。 主な関心事は、従業員一人ひとりが持つ知識、スキル、能力、マインドセットです。例えば、新入社員向けのビジネスマナー研修、管理職向けのリーダーシップ研修、専門職向けのスキルアップ研修、eラーニングによる資格取得支援などが典型的な人材開発の施策です。これらはすべて、個人という「点」の能力を高めることを目的としています。

一方、組織開発がアプローチするのは「組織全体」や「集団」、そしてその「関係性」です。 人と人、チームとチーム、部門と部門の「間」に存在するコミュニケーションのパターン、意思決定のプロセス、暗黙のルール、組織風得といった、目に見えにくい相互作用に焦点を当てます。組織開発では、個々の従業員を「組織というシステムの一部」と捉え、個人(点)と個人(点)を結ぶ「線」や、それらが生み出す「面」の質を高めることを目指します。

例えば、「会議で活発な意見が出ない」という課題があったとします。

人材開発的なアプローチでは、「ロジカルシンキング研修」や「プレゼンテーション研修」を実施し、個人の発言スキルを高めようとするかもしれません。

しかし、組織開発的なアプローチでは、「なぜ意見が出ないのか?」という背景を探ります。もしかしたら、「反対意見を言うと上司に睨まれる」という不文律があるのかもしれません。あるいは、「そもそも会議の目的が共有されておらず、何を話せばいいか分からない」のかもしれません。このような課題を特定し、会議のグランドルールを設定したり、ファシリテーションの手法を導入したりして、誰もが安心して発言できる「場の安全性」を高めることに働きかけます。

② 目的

アプローチする対象が異なるため、目指すゴールも自ずと変わってきます。

人材開発の主な目的は、個人の能力開発やキャリア形成の支援です。 従業員一人ひとりの成長を促すことで、組織が必要とするスキルや知識を持った人材を確保・育成し、将来のリーダー候補を育てることがゴールとなります。これは、組織のパフォーマンス向上に間接的に貢献するものの、主眼はあくまで「個人の成長」にあります。

対して、組織開発の主な目的は、組織全体のパフォーマンス向上や、良好な組織風土の醸成、従業員エンゲージメントの向上です。 組織が一体となって共通の目標に向かい、環境の変化に柔軟に対応できるような「強い組織」を作ること自体が直接的なゴールです。個人の成長もそのプロセスの中で促されますが、それはあくまで組織全体の機能性を高めた結果として得られるもの、という位置づけになります。

例えば、「次世代リーダーの育成」というテーマを考えてみましょう。

人材開発では、選抜された候補者に対してリーダーシップ研修や経営に関する知識をインプットするプログラムを提供します。

一方、組織開発では、候補者たちが実際の経営課題に取り組む「アクションラーニング」を実施したり、他部門のメンバーと協働するプロジェクトを立ち上げたりします。このプロセスを通じて、候補者は単に知識を得るだけでなく、部門の壁を越えたネットワークを構築し、多様な意見をまとめながら合意形成を図る経験を積みます。これは、個人の育成と同時に、組織のサイロ化(縦割り)を解消するという組織レベルの課題解決にも繋がっています。

③ 重視するアプローチ

目的を達成するための具体的な手法やアプローチにも違いが見られます。

人材開発では、知識やスキルを「教える」「与える」といった、一方向的なインプット型のアプローチが中心となる傾向があります。講師が受講者に対して講義を行う集合研修や、OJT(On-the-Job Training)における先輩から後輩への指導、eラーニングコンテンツの提供などがその代表例です。もちろん、最近では受講者同士のディスカッションを取り入れるなど双方向性の高い研修も増えていますが、基本的には「個人に何かを習得させる」という構図が中心です。

これに対し、組織開発では、参加者同士の対話や協働を通じて、気づきや学びを「引き出す」といった、双方向的でプロセスを重視するアプローチが中心となります。代表的な手法であるワークショップでは、明確な「正解」は用意されていません。参加者自身が課題を発見し、解決策を共に創り出していくプロセスそのものが重視されます。また、サーベイフィードバックでは、調査結果という客観的なデータを基に対話を行い、組織の現状について共通認識を形成していきます。このように、組織開発は「答えを与える」のではなく、「答えを見つけるプロセスを支援する」ことに重きを置いています。

これらの違いを理解し、自社の状況に応じて組織開発と人材開発を適切に組み合わせることが、変化の時代を生き抜く強い組織を作るための鍵となるのです。

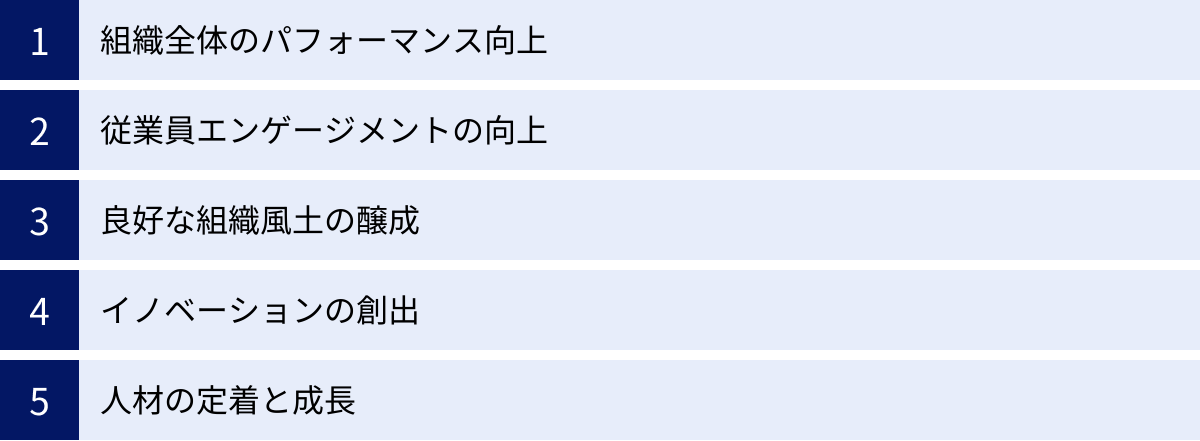

組織開発が目指す5つの目的

組織開発は、単に「社内の雰囲気を良くする」といった漠然とした目標のためだけに行われるのではありません。その先には、企業の持続的な成長に直結する、明確で戦略的な目的が存在します。ここでは、組織開発が目指す代表的な5つの目的について、それぞれが企業にどのような価値をもたらすのかを具体的に解説します。

① 組織全体のパフォーマンス向上

組織開発の最も根源的な目的は、組織全体のパフォーマンスを最大化することです。個々の従業員がどれだけ優秀であっても、組織としてうまく機能していなければ、その力は「1+1=2」にすらならず、場合によっては足の引っ張り合いによって「1+1=1」以下になってしまうこともあります。

組織開発は、このような「組織の非効率」を解消し、相乗効果(シナジー)を生み出すことを目指します。具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 部門間の連携強化: 縦割り組織の壁(サイロ)を取り払い、部門間で円滑な情報共有や協力体制を築きます。これにより、顧客への対応が迅速化したり、開発から販売までのプロセスがスムーズになったりと、組織全体の生産性が向上します。

- 意思決定の迅速化と質の向上: 現場に権限が委譲され、情報がオープンに共有されることで、状況に応じた迅速かつ的確な意思決定が可能になります。また、多様な視点からの意見が反映されることで、意思決定の質そのものも高まります。

- 業務プロセスの改善: 従業員が主体的に業務上の問題点を発見し、改善策を提案・実行する文化が醸成されます。日々の業務における無駄が削減され、効率的な働き方が実現します。

これらの効果が組み合わさることで、個人の能力の総和を上回る、組織としての大きな成果を生み出すことができるのです。

② 従業員エンゲージメントの向上

従業員エンゲージメントとは、従業員が自社に対して抱く「貢献意欲」や「愛着心」を指します。エンゲージメントが高い従業員は、自らの仕事に誇りと情熱を持ち、自発的に組織の成功のために力を尽くそうとします。

組織開発は、この従業員エンゲージメントを高める上で極めて効果的なアプローチです。なぜなら、組織開発のプロセスそのものが、エンゲージメントを高める要因と深く結びついているからです。

- 心理的安全性の確保: 組織開発では、誰もが安心して本音で話せる場づくりを重視します。自分の意見が尊重され、失敗を恐れずに挑戦できる環境(心理的安全性)が確保されることで、従業員は組織に対する信頼感を深め、安心して仕事に没頭できます。

- 自己決定感と貢献実感: 組織の課題解決プロセスに従業員自身が参加することで、「自分たちの手で組織を良くしている」という実感(自己決定感・貢献実感)が生まれます。これは、やらされ仕事ではなく、主体的に仕事に取り組む意欲に繋がります。

- 成長機会の提供: 組織開発の様々な取り組み(ワークショップ、プロジェクトなど)は、従業員にとって新たなスキルを学び、自身の視野を広げる絶好の機会となります。会社が自分の成長を支援してくれていると感じることは、エンゲージメントの向上に大きく寄与します。

エンゲージメントの高い組織は、生産性が高いだけでなく、顧客満足度も高い傾向があることが知られています。従業員の「働きがい」と会社の「業績」が好循環を生み出す、理想的な状態を目指すのが組織開発の目的の一つです。

③ 良好な組織風土の醸成

組織風土とは、その組織で共有されている価値観や行動様式、暗黙のルールのことを指し、「会社の空気」とも言えます。この組織風土は、従業員の行動や意思決定に大きな影響を与え、ひいては組織全体のパフォーマンスを左右します。

組織開発は、意図的・計画的に良好な組織風土を醸成することを目指します。目指すべき組織風土の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- オープンで率直なコミュニケーションが奨励される風土: 役職や立場に関わらず、建設的な意見交換が活発に行われる。

- 挑戦と学習を尊ぶ風土: 失敗を個人の責任として追及するのではなく、組織全体の学びの機会として捉え、次の挑戦に活かす。

- 多様性を尊重し、受容する風土: 年齢、性別、国籍、価値観などの違いを尊重し、それらの多様性を組織の強みとして活かす。

- 相互信頼と協力の風土: 個人の成果だけでなく、チームや組織全体での成功を喜び、困っている仲間がいれば自然に助け合う。

このような組織風土は、一朝一夕に作れるものではありません。組織開発を通じて、経営層がビジョンを語り、従業員との対話を重ね、成功体験を積み上げていく中で、少しずつ醸成されていくものです。良好な組織風土は、優れた人材を惹きつけ、定着させるための強力な磁石となります。

④ イノベーションの創出

現代のビジネス環境において、企業が生き残るためには、既存の事業を守るだけでなく、常に新しい価値を創造し続けること、すなわちイノベーションが不可欠です。イノベーションは、多様な知識やアイデアの「新しい組み合わせ」から生まれると言われています。

組織開発は、まさにこの「新しい組み合わせ」が生まれやすい土壌を育みます。

- 部門の壁を越えた対話の促進: 組織開発の手法であるワークショップや部門横断プロジェクトは、普段は接点のない従業員同士が出会い、それぞれの専門知識や視点を交換する機会を創出します。

- 心理的安全性の確保: 前述の通り、心理的安全性が高い組織では、従業員は「こんなことを言ったら馬鹿にされるかもしれない」といった不安を感じることなく、斬新なアイデアや突飛な意見を自由に発信できます。イノベーションの多くは、こうした一見すると非合理的なアイデアから生まれます。

- 多様な人材の活躍: 多様性を尊重する組織風土は、異なるバックグラウンドを持つ人材がそれぞれの能力を最大限に発揮することを可能にします。同質的な集団からは生まれにくい、革新的な発想が生まれやすくなります。

つまり、組織開発は、組織内に意図的に「知の化学反応」を起こすための触媒として機能し、イノベーション創出の確率を高めるのです。

⑤ 人材の定着と成長

労働人口が減少し、人材の流動化が進む現代において、優秀な人材を確保し、長く活躍してもらうことは、企業にとって最重要課題の一つです。従業員が離職を考える大きな理由として、報酬や待遇だけでなく、「人間関係の悩み」「成長実感の欠如」「会社の将来性への不安」などが挙げられます。

組織開発は、これらの課題に根本からアプローチし、人材の定着率向上(リテンション)に貢献します。

- 働きがいのある環境: 良好な人間関係、オープンなコミュニケーション、貢献実感といった要素は、従業員の「この会社で働き続けたい」という思いを強くします。

- 成長できる機会: 組織開発のプロセスに参加すること自体が、従業員にとっての成長機会となります。自分の意見が組織を変える経験を通じて、視座が高まり、問題解決能力やリーダーシップが養われます。

- 組織への信頼: 経営層と従業員の対話を通じて、会社のビジョンや方向性が共有されることで、従業員は会社の将来に対する信頼と期待を持つことができます。

従業員が「大切にされている」と感じ、自らの成長と組織の成長を重ね合わせて考えられるような環境を創り出すこと。それが、人材の定着と成長を促し、結果として企業の競争力を高めることに繋がるのです。

今、組織開発が注目される4つの背景

なぜ今、多くの企業が組織開発に注目し、その導入を進めているのでしょうか。その背景には、私たちのビジネス環境や社会構造の劇的な変化があります。ここでは、組織開発の重要性が増している現代的な4つの背景について掘り下げて解説します。

① VUCA時代におけるビジネス環境の変化

現代はVUCA(ブーカ)の時代と呼ばれています。これは、以下の4つの単語の頭文字を組み合わせた言葉で、現代社会の予測困難な状況を的確に表しています。

- Volatility(変動性): 市場や技術、顧客ニーズなどが目まぐるしく、かつ急激に変化する。

- Uncertainty(不確実性): 将来の予測が困難で、何が起こるか分からない。

- Complexity(複雑性): 様々な要素が複雑に絡み合い、問題の因果関係を特定することが難しい。

- Ambiguity(曖昧性): 何が正解か分からず、物事の定義や解釈が一つに定まらない。

このようなVUCAの時代においては、過去の成功体験や緻密な事業計画が通用しなくなります。トップダウンで詳細な指示を出す従来型のマネジメントでは、変化のスピードに対応できません。求められるのは、環境の変化をいち早く察知し、現場レベルで自律的に判断・行動できる、しなやかで変化に強い組織です。

組織開発は、まさにこのような組織を作るためのアプローチです。従業員一人ひとりの主体性を引き出し、チーム内や部門間で活発な対話と協働を促すことで、組織全体の学習能力と適応能力を高めます。情報がオープンに共有され、心理的安全性が確保された組織では、現場で得られた小さな変化の兆候が迅速に経営層に伝わり、組織全体として柔軟な戦略転換が可能になります。計画通りに物事を進める力以上に、計画外の事態にうまく対処する力が求められる現代において、組織開発の重要性はますます高まっています。

② 働き方の多様化

テクノロジーの進化に伴い、私たちの働き方は大きく変化しました。特に、新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、リモートワーク(テレワーク)やハイブリッドワークが急速に普及しました。また、フレックスタイム制や時短勤務、副業・兼業など、従業員のライフスタイルに合わせた多様な働き方を選択できる企業も増えています。

こうした働き方の多様化は、従業員にとってはワークライフバランスの向上といったメリットがある一方で、組織にとっては新たな課題を生み出しています。物理的に同じ場所に集まって仕事をすることが減ったため、以下のような問題が顕在化しやすくなりました。

- コミュニケーションの希薄化: 雑談や何気ない相談の機会が減り、業務に必要な最低限のやりとりに終始しがちになる。

- 一体感の醸成の困難さ: チームや組織への帰属意識が薄れ、孤独感を感じる従業員が増える。

- 企業文化の浸透の難しさ: OJTや先輩の背中を見て学ぶといった、非公式な文化継承の機会が失われる。

このような状況において、従来のような「同じ場所、同じ時間」を前提としたマネジメントは機能しません。組織開発は、物理的に離れていても、心理的な繋がりを維持・強化し、組織としての一体感を醸成するための有効な手段となります。

例えば、オンラインでの1on1ミーティングを制度化して上司と部下の対話の質と量を確保したり、バーチャル空間で雑談ができる場を設けたり、組織のビジョンや価値観をオンラインワークショップで共有したりといった取り組みが考えられます。意図的にコミュニケーションの機会を設計し、関係性の質を高める組織開発のアプローチは、多様な働き方が共存する現代の組織運営に不可欠です。

③ 労働人口の減少と人材の流動化

日本は、少子高齢化の進展により、生産年齢人口(15〜64歳)が長期的に減少し続けるという構造的な課題を抱えています。限られた人材をいかに確保し、最大限に活躍してもらうかは、すべての企業にとって死活問題です。

さらに、終身雇用制度が事実上崩壊し、転職に対する価値観も大きく変化しました。より良いキャリアや働きがいを求めて、積極的に転職を選択する人が増え、人材の流動化は加速しています。

このような時代において、企業はもはや「従業員を囲い込む」ことはできません。逆に、従業員から「選ばれ続ける」存在になる必要があります。

そこで重要になるのが、組織開発による魅力的な組織づくりです。給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、従業員が「この組織で働き続けたい」と思えるような環境を提供することが、人材の定着(リテンション)と獲得(採用)の両面で強力な武器となります。

- 働きがい(エンゲージメント)の向上: 自分の仕事に誇りを持ち、成長を実感できる環境は、従業員の定着意欲を高めます。

- 良好な人間関係と組織風土: 心理的安全性が高く、互いに尊重し合える職場は、離職の大きな原因である人間関係のストレスを軽減します。

- キャリア自律の支援: 従業員一人ひとりのキャリアプランに寄り添い、成長機会を提供することで、会社への信頼と貢献意欲を引き出します。

組織開発を通じて、従業員一人ひとりを大切にし、その成長を支援する文化を根付かせることは、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための最も効果的な投資と言えるでしょう。

④ 人的資本経営への関心の高まり

近年、経営の世界で「人的資本経営」という考え方が急速に広まっています。これは、従業員を単なるコストや労働力(人材)としてではなく、企業の持続的な価値創造の源泉となる「資本(Human Capital)」として捉え、その価値を最大限に引き出すことを目指す経営のアプローチです。

この背景には、企業の価値評価の尺度が、土地や設備といった有形資産から、技術力、ブランド、そして人材といった無形資産へとシフトしていることがあります。投資家もまた、企業の将来性を判断する上で、従業員エンゲージメントや人材育成への投資状況といった非財務情報を重視するようになっています。2023年3月期決算からは、上場企業に対して有価証券報告書での人的資本に関する情報開示が義務化されるなど、社会的な要請も高まっています。

組織開発は、この人的資本経営を実践するための具体的な方法論そのものです。

- 従業員の価値の最大化: 組織開発は、従業員の主体性や創造性を引き出し、エンゲージメントを高めることで、人的資本の価値を直接的に向上させます。

- 価値創造のプロセスの可視化: 組織サーベイなどを通じて、従業員のエンゲージメントや組織の状態を数値として可視化し、経営指標としてモニタリングすることを可能にします。

- 投資対効果の向上: 人材育成への投資(研修など)が、単なるコストで終わるのではなく、組織全体のパフォーマンス向上というリターンに繋がるよう、組織的な土壌を整えます。

組織開発への取り組みは、もはや単なる人事施策ではなく、企業価値を向上させるための重要な経営戦略として位置づけられるようになっているのです。これらの背景から、組織開発は現代の企業経営において避けては通れない、中心的なテーマとなっています。

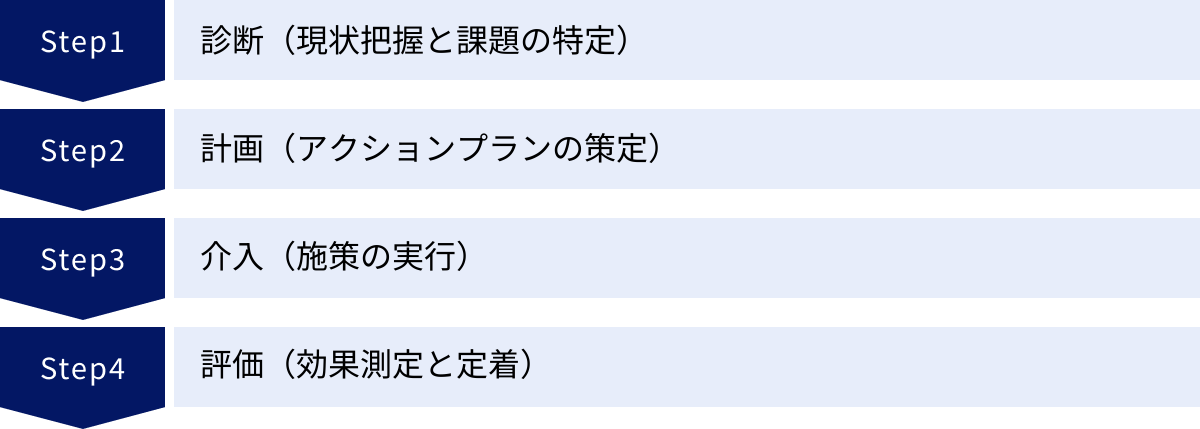

組織開発を進める4つのプロセス

組織開発は、思いつきで施策を打ち出す場当たり的な活動ではありません。組織の現状を正確に把握し、目指す姿を明確にした上で、計画的に介入し、その効果を評価するという一連のサイクルを回していく、科学的なプロセスに基づいています。このプロセスの最も基本的なモデルとして知られているのが、社会心理学者のクルト・レヴィンが提唱した「アクション・リサーチ・モデル」です。ここでは、このモデルを基にした「診断」「計画」「介入」「評価」という4つのステップを解説します。このサイクルを継続的に回すことで、組織は自律的な学習能力と変化対応力を高めていきます。

① Step1:診断(現状把握と課題の特定)

組織開発の第一歩は、組織の健康状態を正確に「診断」することから始まります。人間が健康診断を受けるのと同じように、まずは組織が今どのような状態にあり、どこに問題や課題が潜んでいるのかを客観的に把握する必要があります。この診断が不正確だと、その後のすべてのプロセスが的外れなものになってしまいます。

診断の目的は、単に問題点をリストアップすることではありません。組織の中で何が起こっているのか、なぜそれが起こっているのかというメカニズムを理解し、本当に取り組むべき本質的な課題(真因)を特定することが重要です。

主な診断手法には、以下のようなものがあります。

- 組織サーベイ(従業員意識調査): 従業員エンゲージメント、満足度、組織風土、コミュニケーションの状況などについて、全従業員を対象にアンケート調査を実施します。定量的なデータが得られるため、組織全体の傾向や部門ごとの比較がしやすく、課題の所在を特定するのに有効です。

- インタビュー: 経営層、管理職、一般社員など、様々な階層の従業員に直接ヒアリングを行います。サーベイでは分からない、より深い背景や個別の事情、生の声を聞き出すことができます。特に、キーパーソンとなる人物へのインタビューは重要です。

- ワークショップ: 特定のテーマ(例:「私たちの組織の強みと弱み」)について、関係者を集めて話し合います。参加者同士の対話の中から、共通の課題認識や新たな視点が生まれることがあります。

- 観察: 会議や日常的な業務の様子を第三者の視点から観察します。実際にどのようなコミュニケーションが交わされているか、意思決定がどのように行われているかといった「生きた情報」を得ることができます。

このステップで最も重要なのは、先入観を持たずにデータを収集し、事実に基づいて現状を冷静に分析することです。例えば「若手の離職が多い」という事象に対して、「最近の若者は忍耐力がないからだ」と決めつけるのではなく、「なぜ離職を選ぶのか?」をサーベイやインタビューを通じて多角的に探求する姿勢が求められます。

② Step2:計画(アクションプランの策定)

診断によって組織の現状と課題が明らかになったら、次はその課題を解決するための具体的な行動計画(アクションプラン)を策定します。このステップでは、「どこを目指すのか(目標設定)」と「そのために何をするのか(施策立案)」を明確にします。

計画策定のプロセスで重要なのは、一部の経営層や人事担当者だけで決めるのではなく、できるだけ多くの関係者を巻き込むことです。特に、課題の影響を直接受けている現場の従業員の意見を取り入れ、共に計画を作り上げることで、施策に対する当事者意識や納得感が高まります。

アクションプランを策定する際は、以下の点を具体的に定義します。

- 目的・目標(Goal): この取り組みを通じて、どのような状態を実現したいのか。目標は、「売上を10%向上させる」といった成果目標(KGI)だけでなく、「部門間の情報共有会議の参加者の満足度を80%以上にする」といった行動目標(KPI)も設定し、具体的で測定可能なものにすることが望ましいです。

- 具体的な施策(Action): 目標を達成するために、いつ、誰が、何を、どのように行うのか。例えば、「全社横断のプロジェクトチームを立ち上げる」「管理職向けの1on1研修を実施する」「新しいコミュニケーションツールを導入する」など。

- 役割分担(Role): 誰がプロジェクトの責任者で、誰が実行メンバーなのかを明確にします。

- スケジュール(Timeline): いつまでに何を行うのか、マイルストーンを設定します。

- 評価指標(Metrics): 施策の効果をどのように測定するのかをあらかじめ決めておきます。

この段階で、現実的で実行可能な計画を立てることも重要です。理想を高く掲げすぎると、途中で頓挫してしまう可能性があります。まずは小さな成功体験(スモールウィン)を狙えるような、取り組みやすいテーマから始めるのも良い方法です。

③ Step3:介入(施策の実行)

計画が策定されたら、いよいよそれを実行に移す「介入(インターベンション)」のステップに入ります。介入とは、組織の現状に変化をもたらすための、意図的な働きかけ全般を指します。

介入の具体的な手法は、特定された課題や目指す目標によって様々です。後述する「サーベイフィードバック」や「チームビルディング」「ワークショップ」なども、この介入フェーズで用いられる代表的な手法です。

このステップで重要なのは、単に計画通りに施策を実行するだけでなく、そのプロセスで何が起こっているかを注意深く観察し、そこから学ぶことです。例えば、部門横断のワークショップを実施した場合、そのアウトプット(結論)だけでなく、参加者の表情の変化、対話の深まり、生まれた葛藤やその乗り越え方といったプロセスそのものに、組織変革のヒントが隠されています。

介入の担当者(人事や外部コンサルタントなど)には、ファシリテーターとしての役割が求められます。参加者が安心して意見を言い合える場を作り、対話を促進し、時に停滞した議論を前進させる手助けをします。答えを与えるのではなく、参加者自身が気づき、解決策を見出せるように支援する姿勢が不可欠です。

また、介入は一度きりで終わるものではありません。状況に応じて、計画を柔軟に見直しながら、複数の介入を組み合わせたり、段階的に実施したりすることが一般的です。

④ Step4:評価(効果測定と定着)

介入を行った後は、その効果を「評価」し、組織にどのような変化がもたらされたのかを検証します。このステップは、取り組みの成果を確認し、今後の方向性を決める上で不可欠であると同時に、関係者へのフィードバックを通じて、変革へのモチベーションを維持するためにも重要です。

評価の方法は、Step2で設定した評価指標に基づいて行います。

- 定量的評価: Step1で実施した組織サーベイを再度行い、スコアの変化を比較します。離職率や生産性などの経営指標の変化を追跡することも有効です。

- 定性的評価: 参加者へのインタビューやアンケートを通じて、「職場の雰囲気がどう変わったか」「コミュニケーションは円滑になったか」といった主観的な変化を把握します。

評価の結果、ポジティブな変化が見られた場合は、その成功要因を分析し、その取り組みを組織全体に広げたり、文化として定着させたりするための方法を検討します。例えば、ある部門で成功したチームビルディングの手法を、他の部門でも展開するなどが考えられます。

一方、期待したほどの効果が見られなかったり、新たな課題が浮かび上がってきたりした場合は、その原因を分析します。そして、その学びを元に、再びStep1の「診断」に戻り、新たなサイクルを開始します。

このように、「診断→計画→介入→評価」のサイクルを粘り強く回し続けること。それこそが、組織開発の本質であり、組織が自己変革能力を獲得していくプロセスそのものなのです。

組織開発の代表的な手法7選

組織開発には、解決したい課題や組織の状況に応じて、様々な手法が存在します。ここでは、多くの企業で導入され、実績のある代表的な7つの手法について、その概要や特徴を解説します。これらの手法は単独で用いられることもあれば、複数を組み合わせて実施されることもあります。

① サーベイフィードバック

サーベイフィードバックは、従業員意識調査(サーベイ)の結果を組織にフィードバックし、そのデータに基づいて対話を行い、課題解決に向けたアクションプランを策定・実行していく手法です。組織開発における最も体系的でパワフルな手法の一つとされています。

この手法のポイントは、単に調査結果を報告して終わりにするのではなく、「フィードバック」と「対話」のプロセスを重視する点にあります。

- サーベイの実施: 従業員エンゲージメント、心理的安全性、上司との関係、組織風土などに関する質問項目で構成されたアンケートを全従業員または対象部署に実施します。

- 結果の分析・フィードバック: 回収したデータを分析し、経営層や管理職、そして現場の従業員へと段階的にフィードバックします。フィードバックの際は、単にスコアの良し悪しを伝えるだけでなく、そのデータが何を意味するのかを解説し、対話の材料として提示します。

- 対話(ダイアログ): フィードバックされたデータを基に、職場単位でミーティング(ワークショップ形式)を行います。「私たちの職場の強みはどこか」「このスコアが低い背景には何があるだろうか」「より良くするためには何ができるか」といったテーマで、メンバー全員が主体的に話し合います。

- アクションプランの策定と実行: 対話を通じて明らかになった課題に対して、チームで具体的な改善策を考え、実行に移します。

サーベイフィードバックは、組織の現状を客観的なデータで可視化し、それに基づいた建設的な対話を生み出すことで、従業員の当事者意識を高め、現場主導のボトムアップの組織変革を促進する効果があります。

② チームビルディング

チームビルディングは、チームメンバー間の相互理解を深め、コミュニケーションを活性化させることで、チームとしての一体感を醸成し、目標達成能力を高めるための活動全般を指します。単なる親睦会やレクリエーションとは異なり、チームの機能性を高めるという明確な目的を持って計画的に実施されます。

チームビルディングの活動は多岐にわたりますが、一般的には以下のような要素が含まれます。

- 目標の共有: チームが何のために存在するのか、どのような目標を目指すのかをメンバー全員で確認し、共通認識を形成します。

- 役割の明確化: チーム内での各メンバーの役割と責任を明確にし、相互の期待をすり合わせます。

- 相互理解の促進: ワークショップなどを通じて、お互いの価値観、強み・弱み、仕事への思いなどを共有し、人間的な理解を深めます。

- 問題解決プロセスの改善: チームでの意思決定の仕方や、対立が起きた際の解決方法など、チーム運営のルールについて話し合い、改善します。

具体的なアクティビティとしては、屋内で行うグループワークやビジネスゲーム、屋外でのフィールドワークなどがあります。重要なのは、アクティビティを通じて得られた気づきや学びを、日常の業務にどう活かしていくかを振り返る「リフレクション」の時間を設けることです。効果的なチームビルディングは、チームの生産性向上はもちろん、メンバーの働く満足度向上にも繋がります。

③ ワークショップ

ワークショップは、特定のテーマについて、参加者が主体的に対話や共同作業を行いながら、気づきや学びを得て、新たなアイデアの創出や合意形成、問題解決を目指す「体験学習の場」です。

講師から一方的に知識を受け取る研修とは異なり、ワークショップでは参加者一人ひとりが主役です。ファシリテーターと呼ばれる進行役が、参加者が安心して発言でき、議論が深まるような場づくりを支援します。

組織開発の様々な場面でワークショップは活用されます。

- ビジョン共有ワークショップ: 経営理念や事業ビジョンを、従業員が「自分ごと」として捉え、日々の業務に結びつけるために行います。

- 課題解決ワークショップ: 特定の部署や部門横断で、具体的な課題(例:「業務プロセスの非効率を改善する」)の解決策を全員で考え出します。

- アイデア創出ワークショップ: 新規事業や新商品のアイデアを、多様なメンバーでブレインストーミングなどを用いて自由に発想します。

ワークショップの最大のメリットは、多様な視点が交わることで、一人では思いつかなかったような質の高いアウトプットが生まれること、そして、共に考え、創り出すプロセスを通じて、参加者間の連帯感や、決定事項へのコミットメントが高まることです。

④ コーチング

コーチングは、対話を通じて相手の内面にある考えや感情、潜在能力を引き出し、目標達成に向けた自発的な行動を促すコミュニケーション技術です。組織開発においては、特に管理職が部下に対して行う「1on1ミーティング」などで活用されます。

コーチングの基本は、「教える(ティーチング)」のではなく、「問いかけて引き出す」ことです。コーチ役の上司は、答えを与えるのではなく、傾聴と質問を繰り返すことで、部下自身が課題に気づき、解決策を見つけ、行動を起こすのを支援します。

- 傾聴: 相手の話を評価・判断せずに、ありのまま受け止め、深く聴く。

- 質問: 「なぜ?」「どう思う?」といった問いかけで、相手の思考を深掘りし、新たな視点を与える。

- 承認: 相手の存在や行動、成果を認め、伝えることで、自己肯定感を高め、モチベーションを引き出す。

管理職がコーチングスキルを身につけることで、部下は指示待ちではなく、自律的に動けるようになります。これにより、部下の成長が促進されると同時に、上司自身のマネジメント負担も軽減されます。組織全体にコーチングの文化が根付くことで、一人ひとりが主体性を発揮する、学習する組織へと変革していくことができます。

⑤ 1on1ミーティング

1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に(週に1回〜月に1回程度)、1対1で行う対話の時間です。従来の進捗確認や評価面談とは異なり、主役は部下であり、その目的は部下の成長支援やエンゲージメント向上にあります。

1on1で話すテーマは、業務上の課題や悩みだけでなく、キャリアプラン、プライベートとの両立、心身のコンディションなど、多岐にわたります。上司はコーチングのスキルを活かし、部下が安心して本音を話せる雰囲気を作り、その話にじっくりと耳を傾けます。

1on1ミーティングを継続的に行うことで、以下のような効果が期待できます。

- 信頼関係の構築: 定期的な対話を通じて、上司と部下の相互理解が深まり、強固な信頼関係が築かれます。

- エンゲージメントの向上: 部下は「自分のことを気にかけてくれている」と感じ、組織への貢献意欲が高まります。

- 課題の早期発見・解決: 部下が抱える小さな悩みや問題の兆候を早期にキャッチし、深刻化する前に対処できます。

- 部下の成長促進: 上司からのフィードバックや内省の機会を通じて、部下は自らの課題を認識し、成長への道筋を描くことができます。

1on1ミーティングは、多様化する従業員の価値観に寄り添い、一人ひとりのパフォーマンスとエンゲージメントを最大化するための、現代のマネジメントに不可欠なツールです。

⑥ プロセスコンサルテーション

プロセスコンサルテーションは、コンサルタントが組織の内部に入り込み、会議やプロジェクトなどの日常的な活動(プロセス)を観察し、その場でフィードバックを行うことで、組織が自ら問題を発見し、解決できるよう支援する手法です。組織開発の大家であるエドガー・シャインによって提唱されました。

一般的なコンサルティングが「何をすべきか(Content)」を提言するのに対し、プロセスコンサルテーションは「どのように行うか(Process)」に焦点を当てます。

例えば、コンサルタントは企業の戦略会議に参加し、以下のような点を観察します。

- 発言者は誰に偏っているか?

- 反対意見が出た時、どのような反応が起きるか?

- どのように意思決定がなされているか?

- 議論が本質から逸れていないか?

そして、会議の途中や終了後に、「先ほどの〇〇さんの意見に対して、誰も反応しませんでしたが、それはなぜでしょうか?」といった問いかけを投げかけ、参加者に自分たちのコミュニケーションのあり方や意思決定プロセスそのものを客観視させます。

この手法の目的は、コンサルタントが問題を解決することではありません。組織のメンバー自身が、自分たちの「やり方」の問題点に気づき、それを自力で改善していくスキル(自己診断・自己解決能力)を身につけることを支援することにあります。非常に高度な専門性が求められる手法ですが、組織の自律性を高める上で大きな効果が期待できます。

⑦ タレントマネジメント

タレントマネジメントは、従業員一人ひとりのスキル、経験、実績、キャリア志向、価値観といった「タレント(才能)」に関する情報を一元的に可視化し、そのデータを戦略的な人材配置、育成、評価、リテンションに活用する仕組みや取り組みのことです。

従来の人事管理が、労務管理や給与計算といった「管理」業務が中心だったのに対し、タレントマネジメントは、人材という経営資源を最大限に活かすための「戦略」的なアプローチです。

具体的には、タレントマネジメントシステムなどのITツールを活用して、以下のようなことを実現します。

- 人材の可視化: 「特定のスキルを持つ人材は社内に何人いるか」「次期リーダー候補は誰か」といった情報を即座に把握できます。

- 戦略的な人員配置: プロジェクトのニーズに最適なスキルを持つ人材を、部署の壁を越えてアサインすることができます(適材適所)。

- 効果的な育成計画: 個々の従業員の強みやキャリア志向に合わせた、パーソナライズされた育成プランを策定できます。

- 離職予兆の検知: エンゲージメントサーベイの結果や勤務状況などから、離職リスクの高い従業員を早期に発見し、フォローアップを行うことができます。

タレントマネジメントは、個人の成長と組織の成長を連動させるための強力な基盤となります。組織開発の他の手法(1on1やサーベイなど)と組み合わせることで、よりデータに基づいた効果的な組織変革を推進することが可能になります。

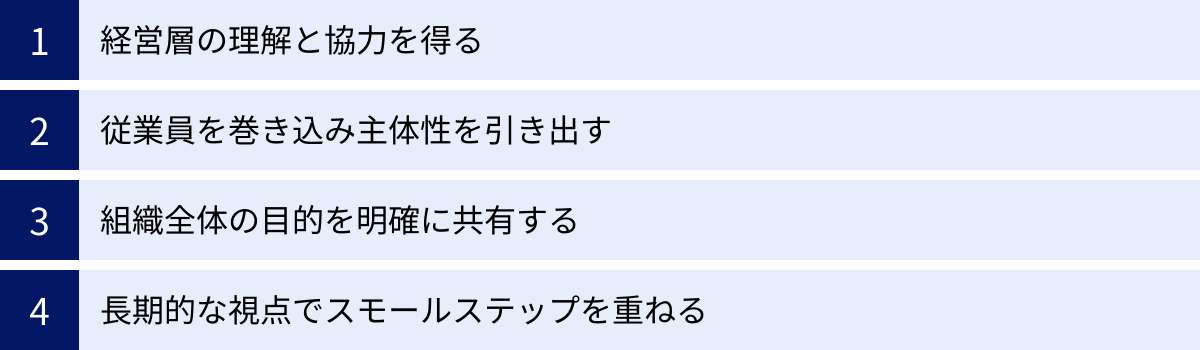

組織開発を成功させるための4つのポイント

組織開発は、魔法の杖ではありません。導入すれば自動的に組織が良くなるわけではなく、そのプロセスには困難や抵抗が伴うことも少なくありません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、成功の確率を格段に高めることができます。ここでは、組織開発を成功に導くための4つの鍵となるポイントを解説します。

① 経営層の理解と協力を得る

組織開発の成否を分ける最大の要因は、経営層の深い理解と強力なコミットメントです。組織全体の文化や構造に変革をもたらす組織開発は、トップの明確な意思表示と継続的な支援がなければ、途中で頓挫してしまいます。

なぜ経営層の関与が不可欠なのでしょうか。

- 変革の正当性の担保: 経営層が組織開発の目的と重要性を自らの言葉で全社に発信することで、取り組みの正当性が担保され、従業員は安心して参加できます。「社長が本気でやろうとしている」というメッセージが、変革への抵抗感を和らげます。

- リソースの確保: 組織開発には、時間、予算、人員といったリソースが必要です。これらのリソースを確保し、優先順位を高く設定できるのは経営層だけです。

- 部門間の調整: 組織開発は、しばしば部門間の利害対立や協力の壁に直面します。このような際に、経営層がリーダーシップを発揮し、全体最適の視点から調整を行うことが不可欠です。

- 経営層自身の変革: 組織開発は、従業員だけに変化を求めるものではありません。経営層自身も、自らのリーダーシップスタイルや意思決定プロセスを見直し、変革のロールモデルとなる姿勢が求められます。

人事担当者は、組織開発を始める前に、なぜ今、自社に組織開発が必要なのかを、事業戦略と結びつけて経営層に粘り強く説明し、真のパートナーとして巻き込むことが最初の重要な仕事となります。

② 従業員を巻き込み主体性を引き出す

組織開発は、人事部や一部のプロジェクトメンバーだけで進めるものではありません。主役はあくまで現場で働く全従業員です。従業員が「会社からやらされている」と感じるのではなく、「自分たちの組織を自分たちの手で良くしていく」という当事者意識(オーナーシップ)を持てるかどうかが、成功の鍵を握ります。

従業員を巻き込み、主体性を引き出すためには、以下のような工夫が有効です。

- 対話の機会を設ける: 組織の現状や課題について、従業員の意見を真摯に聞く場(ワークショップ、タウンホールミーティングなど)を設けます。「自分たちの声が経営に届いている」という実感は、主体性を引き出す第一歩です。

- 意思決定プロセスへの参加: 課題解決のためのアクションプランを策定する際に、現場の代表者をメンバーに加えるなど、意思決定のプロセスに従業員が参加できる仕組みを作ります。

- 情報の透明性を高める: 組織開発の進捗状況や、サーベイの結果、経営会議で議論されていることなどを、可能な範囲でオープンに従業員に共有します。情報がブラックボックス化していると、従業員は不信感を抱きやすくなります。

- ボトムアップの提案を奨励する: 従業員からの改善提案を歓迎し、良いアイデアは積極的に採用・支援する文化を醸成します。小さな成功体験が、さらなる主体的な行動を促します。

組織開発のプロセスそのものが、従業員のエンゲージメントを高め、自律的な人材を育てる機会であると捉えることが重要です。

③ 組織全体の目的を明確に共有する

「何のために組織開発を行うのか?」――この根源的な目的(パーパス)を明確にし、組織全体で共有することは、変革の羅針盤となります。目的が曖昧なままでは、取り組みが途中で迷走したり、部門ごとにバラバラな動きになったりしてしまいます。

目的は、具体的で、かつ従業員が共感できるものである必要があります。例えば、「エンゲージメントスコアを10ポイント上げる」という目標だけでは、従業員の心には響きにくいかもしれません。それよりも、「私たち全員が、お客様への価値提供に誇りを持ち、互いに学び合いながら成長できる組織になるために」といった、より上位のビジョンやありたい姿を言葉にすることが重要です。

この共有された目的は、様々な場面で判断の拠り所となります。

- 施策の優先順位付け: 複数の施策候補が挙がった際に、「どちらがより私たちの目的に貢献するか?」という基準で判断できます。

- 困難な状況での拠り所: 変革のプロセスで困難や抵抗に直面したときに、「私たちは何のためにこれをやっているんだっけ?」と原点に立ち返り、前進する力になります。

- 一体感の醸成: 全員が同じ目的を向いているという感覚は、組織の一体感を高め、部門の壁を越えた協力を促進します。

経営層は、この目的を一度語るだけでなく、社内報や朝礼、1on1ミーティングなど、あらゆる機会を通じて繰り返し、繰り返し伝え続ける必要があります。言葉だけでなく、自らの行動でその目的を体現することが、何よりも強いメッセージとなります。

④ 長期的な視点でスモールステップを重ねる

組織の文化や風土、人々の行動様式といったものは、長年にわたって形成されてきたものであり、一朝一夕に変えることはできません。組織開発は、短期的な成果を求める特効薬ではなく、長期的な視点で継続的に取り組むべき、息の長い旅です。

性急に大きな成果を求めすぎると、現場に過度なプレッシャーがかかり、疲弊や反発を招く原因となります。また、すぐに目に見える結果が出ないからといって、取り組みを早々に諦めてしまうのも、よくある失敗パターンです。

成功のためには、「千里の道も一歩から」の発想で、小さな成功(スモールウィン)を一つひとつ積み重ねていくアプローチが有効です。

- パイロット導入: まずは特定の部署やチームで試験的に導入し、そこで成功モデルを作ってから、徐々に全社に展開していく。

- 小さな改善から始める: 最初から大きな制度変更を目指すのではなく、「会議の始めの5分で雑談をする」「ありがとうを積極的に伝え合う」といった、すぐに実践できる小さな行動から始めてみる。

- プロセスを称賛する: 結果だけでなく、挑戦したこと自体や、そこから学んだことといったプロセスを評価し、称賛する文化を作る。

小さな成功体験は、関係者に「やればできる」「変われるかもしれない」という自信と手応えを与え、次のより大きな挑戦へのモチベーションとなります。このスモールステップの積み重ねが、やがては組織全体の大きな変革のうねりとなっていくのです。経営者や推進担当者には、目先の成果に一喜一憂せず、長期的な視点で粘り強く取り組みを支援し続ける覚悟が求められます。

組織開発に活用できるツール3種

組織開発の取り組みを効率的かつ効果的に進めるためには、テクノロジーの活用が不可欠です。サーベイの実施・分析、人材情報の管理、日々のコミュニケーションなどを支援する様々なツールが登場しています。ここでは、組織開発の現場で広く活用されている代表的なツールを3つのカテゴリーに分けて紹介します。

① タレントマネジメントシステム

タレントマネジメントシステムは、従業員のスキルや経歴、評価、キャリア志向といった人材情報を一元管理し、戦略的な人事施策に活用するためのプラットフォームです。組織という「全体」と、従業員という「個」をデータで繋ぎ、組織開発と人材開発を連携させる上で中心的な役割を果たします。

カオナビ

「カオナビ」は、従業員の顔写真が並ぶ直感的なインターフェースが特徴のタレントマネジメントシステムです。社員の個性や才能を可視化し、戦略的な人材配置や抜擢、評価業務の効率化を支援します。アンケート機能や1on1の記録機能も備えており、従業員エンゲージメントの把握やコミュニケーションの質の向上にも役立ちます。人材情報をオープンにし、経営層から管理職までが人材について語り合う文化を醸成したい場合に特に有効です。

参照:株式会社カオナビ 公式サイト

タレントパレット

「タレントパレット」は、人材のデータを分析し、科学的な人事戦略を実現することに強みを持つタレントマネジメントシステムです。人材データの分析だけでなく、採用管理、目標管理(MBO)、研修管理、ヘルスケアなど、人事領域の幅広い機能を網羅しています。特に、テキストマイニング技術を活用して従業員の声を分析したり、離職予兆を検知したりする機能は、組織開発における課題の特定に大きく貢献します。データドリブンな組織変革を目指す企業に適しています。

参照:株式会社プラスアルファ・コンサルティング 公式サイト

② 組織サーベイツール

組織サーベイツールは、従業員エンゲージメントや心理的安全性、組織風土といった、目に見えにくい組織の状態を定期的に測定・可視化するための専門ツールです。組織の健康状態を定点観測する「健康診断」として、組織開発の「診断」と「評価」のプロセスで不可欠な役割を担います。

wevox

「wevox」は、学術的な知見に基づいて設計された設問で、従業員エンゲージメントを多角的に測定するサーベイツールです。スマートフォンからも手軽に回答でき、結果はリアルタイムでダッシュボードに反映されるため、スピーディーな現状把握が可能です。個人のエンゲージメント状態だけでなく、チームや部署ごとの強み・弱みも可視化され、現場での対話(サーベイフィードバック)を促すための機能が充実しているのが特徴です。

参照:株式会社アトラエ 公式サイト

モチベーションクラウド

「モチベーションクラウド」は、組織の状態を「期待度」と「満足度」のマトリクスで分析し、組織のエンゲージメントスコアを算出する点が特徴的なサーベイツールです。8,000社以上の導入実績から得られた豊富なデータとの比較により、自社の組織課題を客観的に把握できます。また、サーベイの実施だけでなく、コンサルタントによる結果の解説や改善施策の実行支援まで、一貫したサポートを受けられるプランも提供しており、組織変革を強力に推進します。

参照:株式会社リンクアンドモチベーション 公式サイト

③ ビジネスチャットツール

ビジネスチャットツールは、メールに代わる迅速で気軽なコミュニケーション手段として、多くの企業で導入されています。組織開発の観点からは、日々のコミュニケーションを活性化させ、情報共有を円滑にし、部門や拠点の壁を越えたコラボレーションを促進するための基盤となります。

Slack

「Slack」は、「チャンネル」と呼ばれるトピックごとの部屋でコミュニケーションを行うことが特徴のビジネスチャットツールです。プロジェクトごと、チームごと、あるいは趣味の話題など、目的に応じてチャンネルを作成することで、情報が整理され、オープンな議論が促進されます。また、外部の様々なアプリケーションとの連携機能が非常に豊富で、業務プロセスの自動化や効率化にも大きく貢献します。偶発的なコミュニケーション(セレンディピティ)を生み出しやすい設計が、イノベーションの土壌を育みます。

参照:Slack Technologies, LLC 公式サイト

Microsoft Teams

「Microsoft Teams」は、チャット機能に加え、ビデオ会議、ファイル共有、Office 365アプリケーションとのシームレスな連携を強みとする統合コミュニケーションプラットフォームです。特に、WordやExcel、PowerPointなどを共同で編集できる機能は、チームでのコラボレーションを強力にサポートします。多くの企業で導入されているMicrosoft 365の一部として利用できるため、導入のハードルが低い点もメリットです。リモートワークとオフィスワークが混在するハイブリッドな働き方を支える中心的なツールとして位置づけられています。

参照:日本マイクロソフト株式会社 公式サイト

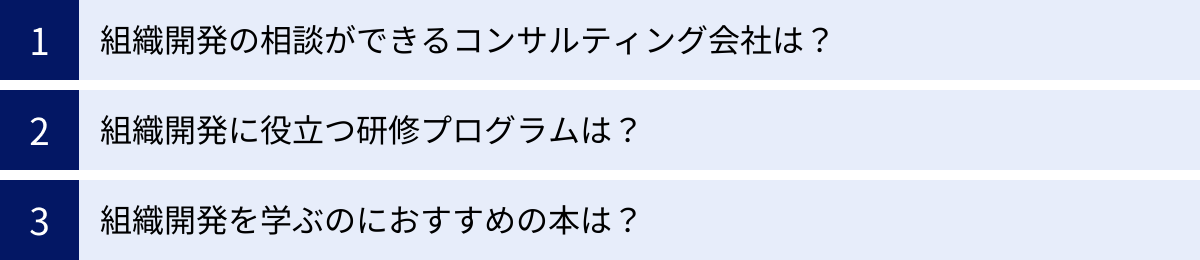

組織開発に関するよくある質問

ここでは、組織開発に関して多くの企業担当者が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。

組織開発の相談ができるコンサルティング会社は?

組織開発を専門とするコンサルティング会社は数多く存在します。特定の企業名を挙げることは避けますが、自社に合ったコンサルティング会社を選ぶ際には、以下のようなポイントを考慮することが重要です。

- 専門性と実績: 組織開発の分野でどのような実績があるか、自社の業界や課題に近いケースの支援経験は豊富かを確認しましょう。コンサルタント個人の経歴や専門分野(心理学、経営学など)も参考になります。

- アプローチと哲学: その会社がどのような理論的背景(例:行動科学、ポジティブ心理学など)を持ち、どのようなアプローチ(例:サーベイフィードバック中心、ワークショップ中心など)を得意としているかを確認します。自社の文化や目指す方向性と合致しているかが重要です。

- 伴走支援のスタイル: 答えを提示する「専門家型」か、組織が自ら答えを見つけるのを支援する「プロセス支援型」かなど、関わり方のスタイルは様々です。自社がどのような支援を求めているのかを明確にしましょう。組織の自律性を高めたいのであれば、後者の伴走型支援を得意とする会社が適しています。

- 相性: 最終的には、担当コンサルタントとの人間的な相性も非常に重要です。本音で相談でき、信頼関係を築ける相手かどうかを、事前の面談などでしっかりと見極めることをお勧めします。

複数の会社から話を聞き、提案内容や担当者の人柄を比較検討することが、良いパートナーを見つけるための近道です。

組織開発に役立つ研修プログラムは?

組織開発の文脈で有効な研修プログラムは、単なる知識のインプットに留まらず、受講者の意識変容や行動変容を促す体験的な要素を含むものが中心となります。以下に代表的なものを挙げます。

- 管理職向け研修:

- コーチング研修/1on1研修: 部下の主体性を引き出し、成長を支援するための対話スキルを学びます。組織開発の要となる管理職の必須スキルです。

- ファシリテーション研修: 会議やワークショップを効果的に進行し、チームの合意形成を促す技術を習得します。

- 心理的安全性研修: チーム内に心理的安全性を醸成するための具体的な言動やマネジメント手法を学びます。

- 全従業員向け研修:

- コミュニケーション研修: アサーティブコミュニケーション(自他を尊重する表現技法)や、フィードバックの授受の方法などを学び、組織内の対話の質を高めます。

- チームビルディング研修: チームで課題解決に取り組むゲームやアクティビティを通じて、協働の重要性や楽しさを体感します。

- その他:

- アクションラーニング: 参加者がチームを組み、自社の現実の経営課題に一定期間取り組むプログラムです。課題解決とリーダー育成を同時に実現します。

これらの研修を組織の課題や目的に合わせて組み合わせ、組織開発のプロセスの中に戦略的に位置づけることで、その効果を最大化できます。

組織開発を学ぶのにおすすめの本は?

組織開発は奥深い分野であり、その理論と実践を学ぶための良書が数多く出版されています。ここでは、テーマ別におすすめの書籍のタイプを紹介します。

- 入門編:

まず全体像を掴みたい方には、組織開発の歴史や基本的な考え方、代表的な手法が平易な言葉で解説されている入門書がおすすめです。「組織開発とは何か」という問いに、体系的に答えてくれる書籍を探してみましょう。 - 理論編(古典):

より深く学びたい方には、組織開発の分野を切り拓いた研究者たちの古典的名著が必読です。エドガー・シャインの『プロセス・コンサルテーション』や『組織文化とリーダーシップ』、ダグラス・マクレガーの『企業の人間的側面』(X理論Y理論)、クリス・アージリスの『組織学習』などは、時代を超えて読み継がれる原理原則が詰まっています。 - 実践編:

具体的な手法や事例に関心がある方には、特定のテーマ(例:「チームビルディング」「ワークショップデザイン」「1on1ミーティング」など)に特化した実践的なハウツー本が役立ちます。また、近年注目されている「U理論」「ティール組織」「学習する組織」といった新しい組織論に関する書籍も、多くの示唆を与えてくれます。

これらの書籍を通じて理論的なバックボーンを学ぶことは、自社で組織開発を実践する際のブレない軸となり、より本質的な取り組みへと繋がります。

まとめ

本記事では、「組織開発」というテーマについて、その基本的な定義から、人材開発との違い、目的、注目される背景、具体的なプロセス、代表的な手法、成功のポイント、そして関連ツールや情報に至るまで、包括的に解説してきました。

組織開発とは、行動科学の知見に基づき、組織内の関係性や相互作用に働きかけることで、組織全体の健全性とパフォーマンスを高めるための、計画的で継続的な取り組みです。個人の能力向上を目指す「人材開発」とは異なり、組織というシステムそのものの機能性を高めることを目的とします。

VUCAと呼ばれる予測困難な時代において、働き方や人材をめぐる環境が大きく変化する中、企業が持続的に成長し、競争優位性を維持していくためには、組織開発の視点は不可欠です。それは、単なる人事施策に留まらず、人的資本の価値を最大化し、企業価値そのものを向上させるための重要な経営戦略と言えます。

組織開発の道のりは、時に困難を伴う長期的な旅です。しかし、「診断」「計画」「介入」「評価」というサイクルを粘り強く回し、経営層の強いコミットメントのもと、全従業員を巻き込みながら、明確な目的を持ってスモールステップを重ねていくことで、組織は着実に変革を遂げていきます。

その結果として生まれるのは、従業員一人ひとりが働きがいを感じ、互いに協力し、学び合いながら、変化にしなやかに対応できる「強く、しなやかな組織」です。

この記事が、皆様の組織が抱える課題を乗り越え、より良い未来を築くための一助となれば幸いです。まずは自社の現状を見つめ、小さな対話から始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、大きな変革の始まりとなるはずです。