企業の根幹を支える「人」に関わるすべての業務を担う人事部門。会社の成長に不可欠な存在でありながら、その仕事内容は多岐にわたり、外部からは見えにくい部分も少なくありません。「人事の仕事に興味があるけれど、具体的に何をするのだろう?」「自分は人事に向いているのだろうか?」といった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、人事の基本的な役割から、採用、育成、評価、労務といった具体的な仕事内容、さらには企業規模による違いや仕事のやりがい・厳しさまで、包括的に解説します。また、人事に求められるスキルや役立つ資格、キャリアパス、未経験から人事を目指すための方法についても詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、人事という仕事の全体像を深く理解し、自身のキャリアを考える上での重要なヒントを得られるはずです。

目次

人事とは?その役割を解説

人事部門は、単なる事務処理を行う部署ではありません。企業の最も重要な経営資源である「ヒト」を最大限に活かし、事業の成長と組織の発展を実現するための戦略的な役割を担っています。その役割は、大きく「会社経営を支える重要なポジション」と「経営陣と従業員の橋渡し役」という二つの側面に分けることができます。

会社経営を支える重要なポジション

企業経営を構成する要素は、よく「ヒト・モノ・カネ・情報」という4つの経営資源に例えられます。この中で、人事は「ヒト」に関する戦略を一手に引き受ける、経営の中核を担う部門です。他の資源、例えば「モノ」や「カネ」をどれだけ豊富に持っていても、それを動かし、価値を創造するのは「ヒト」に他なりません。優秀な人材なくして、企業の持続的な成長はあり得ないのです。

人事の役割は、経営陣が掲げるビジョンや中期経営計画といった会社の目標を達成するために、人材の側面から戦略を立案し、実行していくことにあります。これは「戦略人事」とも呼ばれ、現代の企業経営においてその重要性はますます高まっています。

具体的には、以下のような活動を通じて経営を支えます。

- 事業計画と連動した人員計画の策定

例えば、「3年後に海外市場へ進出する」という経営目標があれば、人事は「そのためにどのようなスキルを持つ人材が、何人、いつまでに必要なのか」を算出します。そして、その人材を外部から採用するのか、あるいは社内で育成するのかといった具体的な計画を立て、実行に移します。新規事業を立ち上げる際には、プロジェクトを牽引できるリーダーや専門知識を持つ技術者を確保することが事業の成否を分けるため、人事の動きが極めて重要になります。 - 組織パフォーマンスの最大化

単に人を集めるだけでは組織は機能しません。従業員一人ひとりが持つ能力を最大限に発揮できる環境を整えることも人事の重要な役割です。そのために、個々のスキルやキャリア志向に合った「適材適所」の配置を考えたり、従業員のモチベーションを高めるための公正な評価制度や報酬制度を設計・運用したりします。組織全体の生産性を高め、業績向上に直接的に貢献することが求められるのです。 - 組織文化の醸成と浸透

企業にはそれぞれ独自の価値観や行動規範、いわゆる「組織文化」があります。人事は、採用活動において自社の文化にマッチする人材を見極め、入社後の研修や日々のコミュニケーションを通じてその文化を浸透させていく役割を担います。強い組織文化は、従業員のエンゲージメントを高め、一体感を醸成し、困難な状況を乗り越える力となります。

このように、人事は経営戦略と深く結びつき、企業の未来を形作る上で欠かせない存在です。単なる管理部門ではなく、事業を推進するビジネスパートナーとしての役割が期待されているのです。

経営陣と従業員の橋渡し役

人事は、経営のパートナーであると同時に、従業員にとって最も身近な相談相手でもあります。この「経営陣」と「従業員」という、立場も視点も異なる両者の間に立ち、円滑なコミュニケーションを促進する「橋渡し役」としての機能は、人事のもう一つの極めて重要な役割です。

健全な組織運営のためには、経営層の考えが正しく従業員に伝わり、同時に現場の従業員の声が経営層に届くという、双方向のコミュニケーションが不可欠です。人事は、このパイプ役を担うことで、組織の一体感を醸成し、信頼関係を構築します。

- 経営の意思を現場に伝える役割

経営陣が策定したビジョンや事業戦略、あるいは組織変更や新しい制度の導入といった重要な決定事項を、従業員に分かりやすく、かつ納得感を持って伝える役割を担います。なぜこの施策が必要なのか、それによって会社や従業員にどのようなメリットがあるのか、その背景や意図を丁寧に説明することで、従業員の理解を促し、変革への協力を得やすくします。例えば、全社集会での説明資料の作成をサポートしたり、各部署の管理職向けに説明会を実施したりすることも人事の仕事です。 - 現場の声を経営に届ける役割

一方で、従業員が日々の業務で感じている課題や改善提案、キャリアに関する希望や不安、人間関係の悩みといった「現場の生の声」を吸い上げることも重要です。従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイの実施・分析、定期的な個人面談(1on1ミーティング)の制度設計、ハラスメント相談窓口の設置などを通じて、現場の状況を正確に把握します。そして、収集した情報を分析し、組織的な課題として経営陣にフィードバックすることで、より良い職場環境の実現や、実態に即した制度改定につなげていきます。

この橋渡し役としての機能がうまく働かないと、経営陣は現場の実態から乖離した意思決定を下してしまい、従業員は会社への不信感を募らせ、エンゲージメントが低下するという悪循環に陥りかねません。経営層と従業員の間に立ち、時にはそれぞれの代弁者となり、時には両者の意見を調整する。人事のコミュニケーション能力や調整力は、組織の健全性を保つための生命線と言えるでしょう。

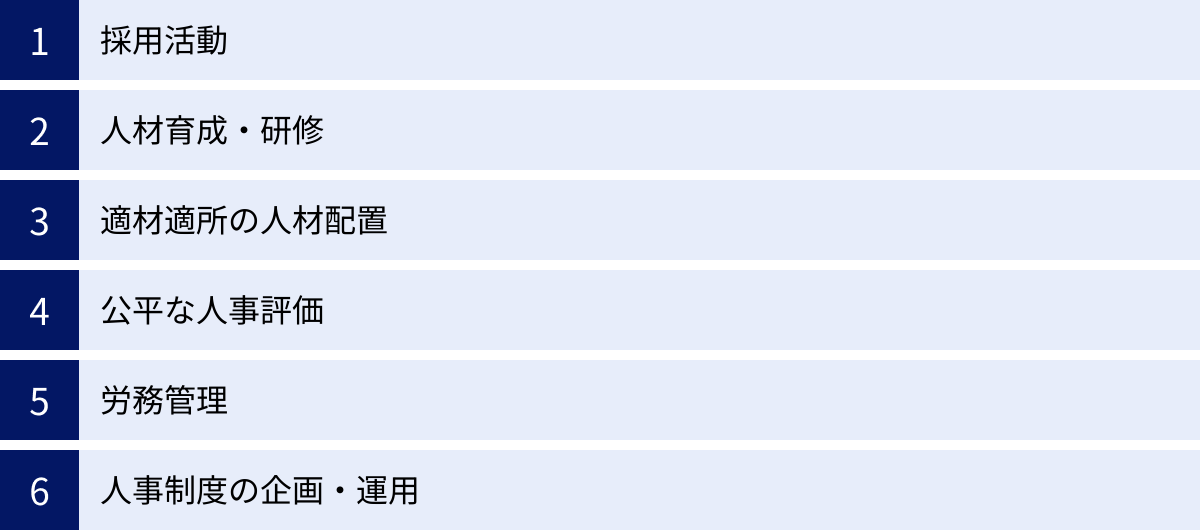

人事の主な仕事内容

人事の仕事は非常に幅広く、企業の「人」に関するあらゆるフェーズに関わります。その業務は、大きく「採用」「育成」「配置」「評価」「労務」「制度企画」の6つの領域に分類できます。ここでは、それぞれの具体的な仕事内容について詳しく見ていきましょう。

採用活動

採用活動は、会社の未来を担う新しい仲間を迎え入れる、人事の仕事の中でも特にイメージしやすい業務の一つです。企業の成長戦略を実現するために不可欠な人材を、外部の労働市場から獲得することを目的とします。

- 採用計画の立案

まず、経営計画や事業計画に基づき、「どの部署で、どのようなスキルや経験を持つ人材が、何名、いつまでに必要なのか」という人員計画を策定します。これがいわゆる「採用要件」の定義です。この要件が曖昧だと、採用活動の軸がぶれてしまい、ミスマッチの原因となります。 - 母集団形成

次に、定義した採用要件に合致する可能性のある求職者群(母集団)を形成します。新卒採用であれば大学での説明会や合同企業説明会への出展、インターンシップの企画・運営などを行います。中途採用では、求人広告媒体への出稿、人材紹介エージェントとの連携、ダイレクトリクルーティング(企業側から候補者に直接アプローチする手法)、リファラル採用(社員からの紹介)など、多様な手法を駆使して候補者を集めます。 - 選考プロセス

応募があった候補者に対して、書類選考や適性検査、複数回の面接を実施し、自社とのマッチング度合いを見極めます。面接では、候補者のスキルや経験だけでなく、価値観や人柄が自社の企業文化に合っているかどうかも重要な判断基準となります。公平性と客観性を保ちながら、候補者のポテンシャルを見抜く力が求められます。 - 内定から入社まで

選考を通過した候補者に内定を通知し、入社意思を確認します。その後も、内定者懇親会や入社前面談などを通じて入社意欲を維持・向上させる「内定者フォロー」や、雇用契約の締結、入社手続きといった事務作業まで、一貫して担当します。

人材育成・研修

採用した人材や既存の従業員が、その能力を最大限に発揮し、継続的に成長していけるよう支援するのも人事の重要な役割です。従業員の成長は、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。

- 研修体系の設計

会社のビジョンや求める人材像に基づき、全社的な研修体系を設計します。これには、社会人としての基礎を学ぶ「新入社員研修」、リーダーシップやマネジメントスキルを養う「階層別研修(若手・中堅・管理職など)」、特定の専門知識を深める「職種別専門研修」、全社員のスキル底上げを図る「コンプライアンス研修」や「情報セキュリティ研修」などが含まれます。 - 研修の企画・運営

個々の研修について、目的、対象者、内容、講師、スケジュールなどを具体的に企画します。講師は社内の専門家が担当することもあれば、外部の研修会社に委託することもあります。研修当日の運営や、受講後のアンケート実施、効果測定までが一連の業務です。研修が単なるイベントで終わらないよう、学んだことを実務でどう活かすかという視点が重要になります。 - OJT(On-the-Job Training)の推進

研修だけでなく、日常業務を通じた育成(OJT)も重要です。人事は、各部署におけるOJTが効果的に行われるよう、指導役となる先輩社員向けの研修を実施したり、育成計画の作成をサポートしたりします。 - 自己啓発支援

従業員の自律的な学習を促すため、資格取得支援制度や、オンライン学習プラットフォームの導入、書籍購入費用の補助といった制度を企画・運用することもあります。

適材適所の人材配置

従業員一人ひとりの能力や経験、キャリア志向を考慮し、最もパフォーマンスを発揮できる部署や役職に配置することを「適材適所」と言います。これは、組織の生産性向上と、従業員のキャリア開発を両立させるための重要な人事機能です。

- 異動・配置転換の企画

定期的な人事異動や、新規プロジェクト発足に伴う人員のアサインなどを企画・実行します。その際、各部署の事業計画や人員ニーズと、従業員個人のスキルセット、過去の評価、本人のキャリア希望などを総合的に勘案して、最適な配置を決定します。 - サクセッションプラン(後継者育成計画)

将来の経営幹部や重要なポジションを担う人材を、計画的に育成するための計画です。ポテンシャルの高い人材を早期に特定し、戦略的な異動や難易度の高い業務経験を通じて、リーダーとしての資質を養っていきます。企業の持続的な成長のためには、将来のリーダー候補を計画的に育てておくことが不可欠です。 - タレントマネジメント

従業員のスキルや経験、資格、キャリア志向といった情報をデータベース化し、一元管理する取り組みです。このデータを活用することで、客観的な情報に基づいた戦略的な人材配置や、後継者育成が可能になります。

公平な人事評価

従業員の仕事ぶりや成果、能力を一定の基準に基づいて評価し、その結果を処遇(昇給・昇格・賞与など)や育成に反映させるのが人事評価です。評価の納得感は、従業員のモチベーションを大きく左右します。

- 人事評価制度の設計・運用

どのような基準で評価するのかを定めた「評価制度」を設計・改定します。代表的なものに、個人の目標達成度を評価する「MBO(目標管理制度)」や、職務遂行能力を評価する「コンピテンシー評価」などがあります。 - 評価プロセスの管理

期初に目標設定面談を行い、期末に評価面談を実施するといった一連の評価プロセスのスケジュール管理や、評価者(管理職)への説明会、評価者トレーニングなどを行います。評価者によって評価基準にばらつきが出ないよう、目線合わせを行うことが公平性を担保する上で非常に重要です。 - 評価結果の調整とフィードバック

各部署から提出された評価結果を集計し、全社的なバランスを考慮して最終的な評価を決定します。また、評価結果を本人にフィードバックする際のポイントなどを管理職に指導し、従業員の成長につながる効果的なフィードバックを促します。

労務管理

労務管理は、従業員が安心して働ける環境を整備するための、非常に重要な業務領域です。労働基準法をはじめとする各種法令を遵守し、企業のコンプライアンスを担保する役割を担います。

- 勤怠管理・給与計算

従業員の出退勤時刻や休暇取得状況などを管理し、それに基づいて毎月の給与を正確に計算し、支払います。時間外労働の管理も重要な業務です。 - 社会保険・労働保険の手続き

従業員の入退社に伴う健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの加入・喪失手続きや、各種給付金の申請手続きを行います。 - 安全衛生管理

従業員の健康と安全を守るため、健康診断の実施、ストレスチェックの運用、長時間労働者への面談指導、職場の安全パトロールなどを行います。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が義務付けられています。 - 福利厚生の運用

住宅手当や家族手当、慶弔見舞金、退職金制度、あるいは独自のカフェテリアプランなど、会社が提供する福利厚生制度の運用・管理を行います。 - 就業規則の管理

会社のルールブックである就業規則を作成・改定し、労働基準監督署への届出を行います。

人事制度の企画・運用

これまで述べてきた採用から労務まで、あらゆる人事活動の土台となるのが「人事制度」です。経営環境の変化や会社の成長ステージに合わせて、これらの制度を常に見直し、最適化していく戦略的な役割です。

- 等級制度

社員の役割や責任の大きさに応じてランク付けする制度です。これが昇格や給与の基準となります。 - 評価制度

前述の通り、何を基準に社員を評価するかを定める制度です。 - 報酬制度

等級や評価に基づいて、給与や賞与をどのように決定するかを定める制度です。 - 福利厚生制度

法定福利以外の、企業独自の福利厚生を企画します。従業員エンゲージメントの向上や、採用競争力の強化を目的とします。

これらの制度は、互いに密接に関連しています。人事制度の企画・運用は、経営戦略を実現するための組織のOS(オペレーティングシステム)を設計するような、非常に高度で専門的な仕事と言えるでしょう。

企業規模による仕事内容の違い

人事の仕事は、会社の規模によってその役割や業務範囲が大きく異なります。大企業と中小・ベンチャー企業では、求められるスキルや経験も変わってきます。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

| 観点 | 大企業の人事 | 中小・ベンチャー企業の人事 |

|---|---|---|

| 業務範囲 | 細分化・専門化(採用、研修、労務など担当が分かれる) | 広範囲・兼任(一人が採用から労務まで担当) |

| 役割 | 制度の安定的な「運用」が中心 | 制度の「企画・構築」から携わることが多い |

| 意思決定 | プロセスが複雑で時間がかかる傾向 | 経営層との距離が近く、迅速な意思決定が可能 |

| 魅力 | 大規模なプロジェクト、安定した環境、専門性の深化 | 裁量権の大きさ、経営への直接的な貢献、幅広い経験 |

| 課題 | 縦割り組織の弊害、スピード感の欠如 | リソース不足、制度の未整備、採用競争の激化 |

大企業の人事

大企業の人事部門は、組織が大きく、従業員数も多いため、業務が細分化・専門化されているのが一般的です。採用担当、研修担当、制度企画担当、労務担当、給与計算担当といった形で、それぞれの分野のスペシャリストとしてキャリアを積んでいくケースが多く見られます。

【主な特徴】

- 専門性の深化

特定の業務領域に特化して業務に取り組むため、その分野における深い専門知識やスキルを身につけやすい環境です。例えば、採用担当であれば、最新の採用手法や市場動向に精通し、年間数百人規模の採用計画を動かすといった経験を積むことができます。労務担当であれば、複雑な法改正への対応や、大規模な組織再編に伴う労務手続きなど、高度な専門性が求められる案件に携わる機会があります。 - 確立された制度の運用

既に精緻な人事制度や業務フローが確立されている場合が多く、主な仕事はそれらの制度を安定的に「運用」していくことになります。もちろん、制度改定のプロジェクトに関わることもありますが、ゼロから何かを立ち上げるというよりは、既存の仕組みを改善・維持していく役割が中心です。これは、安定した環境で着実に業務を遂行したい人にとっては魅力的な点です。 - 大規模・グローバルな経験

大企業ならではのスケールの大きな仕事に携われる可能性があります。例えば、数千人規模の新卒採用プロジェクト、海外拠点を含めたグローバル人事制度の導入、大規模なM&A(合併・買収)に伴う人事統合(PMI)など、中小企業では経験できないダイナミックな業務に関わることができます。

【注意点・課題】

一方で、組織が大きいために、意思決定のプロセスが複雑で時間がかかることがあります。新しい施策を一つ実行するにも、多くの部署や役職者の承認が必要となり、スピード感に欠けると感じる場面もあるかもしれません。また、業務が細分化されているため、人事領域全体の動きを把握しにくく、ジェネラリストとしての成長には意識的なキャリアプランニングが必要となる場合があります。縦割り組織の中で、自分の担当範囲以外の知識や経験をどう積んでいくかがキャリア形成の鍵となります。

中小・ベンチャー企業の人事

中小企業や、特に設立間もないベンチャー企業では、人事部門が少人数、あるいは「一人人事」というケースも珍しくありません。そのため、一人の担当者が採用から育成、労務、制度設計まで、人事に関するあらゆる業務を幅広く担当することになります。いわゆる「ジェネラリスト」としてのスキルが求められる環境です。

【主な特徴】

- 幅広い業務経験と大きな裁量権

採用面接をしたかと思えば、給与計算を行い、午後は新しい評価制度の設計について経営者と議論する、といったように、日々多岐にわたる業務をこなします。大変ではありますが、短期間で人事に関する幅広い知識と経験を積むことができるのは大きな魅力です。また、経営層との距離が非常に近く、自分の提案がダイレクトに経営判断や制度に反映されることも多く、大きなやりがいと裁量権を持って仕事に取り組めます。 - ゼロからの制度構築

企業が成長フェーズにある場合、人事制度がまだ整備されていないことがほとんどです。そのため、「会社の成長に合わせて、どのような評価制度が必要か」「従業員のエンゲージゲージメントを高めるために、どんな福利厚生を導入すべきか」といったことをゼロベースで考え、企画・構築していく機会に恵まれます。これは、組織づくりの根幹から関わりたいという志向を持つ人にとっては、非常にエキサイティングな経験となるでしょう。 - 経営パートナーとしての役割

中小・ベンチャー企業の人事は、単なる管理部門の担当者ではなく、経営者の右腕として事業成長を共に牽引する「経営パートナー」としての役割が強く求められます。採用の成功が事業の成長に直結し、組織文化の醸成が会社の未来を左右するなど、自分の仕事の成果が会社の成長に与えるインパクトを肌で感じることができます。

【注意点・課題】

リソース(人、モノ、カネ)が限られているため、一人で多くの業務を抱え込み、多忙になりがちです。また、相談できる先輩や同僚がいない「一人人事」の場合、孤独感を感じたり、判断に迷ったりすることもあるでしょう。採用においては、大企業ほどの知名度や待遇を提示できないため、会社の魅力やビジョンを伝え、候補者を惹きつける工夫がより一層求められます。限られたリソースの中でいかに効果的な施策を打つか、という創意工夫と実行力が試される環境です。

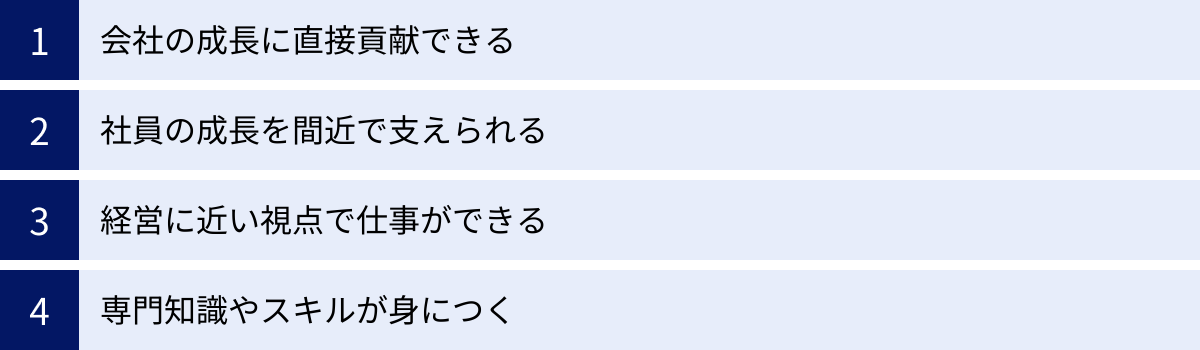

人事の仕事のやりがい

人事の仕事は、企業の成長と従業員の人生に深く関わる、責任の大きな仕事です。その分、他では得られない多くのやりがいを感じることができます。ここでは、人事の仕事を通じて得られる代表的なやりがいを4つの側面からご紹介します。

会社の成長に直接貢献できる

人事は、経営資源「ヒト」を通じて、会社の成長をダイレクトに支えることができるポジションです。自ら採用に携わった人材が、入社後に目覚ましい活躍を見せ、事業の拡大や新サービスの開発に貢献する姿を目の当たりにしたとき、大きな喜びと達成感を得られます。

例えば、ある新規事業を立ち上げるために、市場にはまだ数少ない専門的なスキルを持つエンジニアの採用を任されたとします。あらゆる採用チャネルを駆使し、候補者と何度も対話を重ね、会社のビジョンや事業の魅力を熱心に伝えた結果、無事に入社が決まった。そして数年後、そのエンジニアが中心となって開発した製品が大ヒットし、会社の業績を大きく牽引するまでに成長した。このようなストーリーは、自分の仕事が会社の未来を創ったという確かな手応えを感じさせてくれます。

また、人事制度の改定も同様です。例えば、成果を出した人が正当に報われるような新しい評価・報酬制度を導入した結果、社員のモチベーションが向上し、組織全体の生産性が目に見えて上がった、といったケースでは、組織そのものを動かし、成長に導いたという実感を得られるでしょう。このように、自分の働きかけが組織全体のパフォーマンス向上につながり、企業の成長という目に見える成果として現れる点は、人事の仕事の大きな醍醐味です。

社員の成長を間近で支えられる

人事の仕事は、会社の成長だけでなく、従業員一人ひとりのキャリアや成長に寄り添い、それを支援する役割も担います。社員の成長を間近で見守り、その成功を共に喜べることは、人事担当者にとって何よりのやりがいです。

採用活動では、無限の可能性を秘めた学生や、キャリアアップを目指す求職者と出会います。面接を通じてその人の強みや想いを引き出し、「この人なら自社で活躍できる」と確信して採用した新人が、研修や実務経験を経て、一人前のビジネスパーソンとしてたくましく成長していく姿を見るのは、まるで親のような心境になるかもしれません。

また、キャリア面談を通じて、ある社員が「将来は海外で活躍したい」という夢を語ったとします。人事はその想いを受け止め、語学研修の機会を提供したり、海外赴任の可能性がある部署への異動を後押ししたりします。そして数年後、その社員が希望通り海外拠点に赴任し、活き活きと働く姿を知ったとき、人の人生の重要なターニングポイントに関わり、その夢の実現をサポートできたという深い満足感を感じるはずです。

時には、仕事に悩む社員の相談に乗ることもあります。じっくりと話を聞き、一緒にキャリアプランを考え、新たな道筋を見出す手助けをすることで、その社員が再び前向きに仕事に取り組めるようになったとき、人に寄り添い、支えることの価値を実感できるでしょう。

経営に近い視点で仕事ができる

人事は、常に経営戦略と連動して動く部門です。会社のビジョンや事業計画を深く理解し、それを実現するために「どのような組織であるべきか」「どのような人材が必要か」を考えることが求められます。そのため、自然と会社全体を俯瞰する経営的な視点が身につきます。

経営会議に参加し、役員と直接ディスカッションする機会も少なくありません。事業部長から「来期、この事業を伸ばすために、即戦力となるマーケターが3名必要だ」という要望があれば、人事は採用市場の動向を踏まえ、「その要件に合う人材の採用難易度は高く、コストもこれくらいかかる。社内の育成も視野に入れるべきではないか」といった専門的な見地から提案を行います。

このように、各部署の要望や現場の状況、そして外部環境の変化といった多様な情報を統合し、全社最適の観点から判断を下していくプロセスは、まさに経営そのものです。日々、経営課題と向き合い、人材という切り口からその解決策を考える経験は、ビジネスパーソンとしての視野を大きく広げ、市場価値の高いスキルを養うことにつながります。他の職種では得難い、経営のダイナミズムを肌で感じられることは、人事の仕事の大きな魅力の一つです。

専門知識やスキルが身につく

人事の業務は多岐にわたるため、非常に幅広い専門知識やスキルを習得することができます。これらの専門性は、一度身につければどんな企業でも通用するポータブルスキルとなり、自身のキャリアを豊かにしてくれます。

- 法律の知識:労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法といった労働関連法規は、労務管理を行う上で必須の知識です。法改正も頻繁にあるため、常に学び続ける姿勢が求められますが、コンプライアンス意識が高まる現代において、この知識は非常に価値があります。

- 心理学・組織論の知見:採用面接で候補者の本質を見抜いたり、社員のモチベーションを高める施策を考えたり、効果的な組織開発を行ったりする上で、心理学や組織行動論、キャリア理論などの知見が役立ちます。

- コミュニケーション・交渉力:経営層、従業員、求職者、外部業者など、日々さまざまな立場の人と接するため、高度なコミュニケーション能力や調整力、交渉力が磨かれます。

- データ分析能力:近年では、人事データを分析し、科学的根拠に基づいて人事施策を立案する「HRアナリティクス(ピープルアナリティクス)」の重要性が増しています。従業員データや採用データなどを分析し、組織の課題を可視化するスキルも身につきます。

これらの専門性を追求し、人事のプロフェッショナルとして成長していけることも、この仕事の大きなやりがいと言えるでしょう。

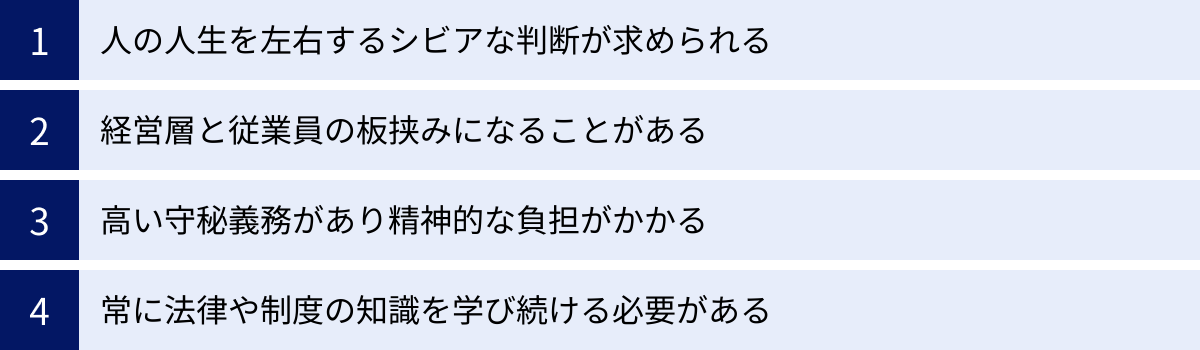

人事の仕事の大変なこと・厳しさ

多くのやりがいがある一方で、人事の仕事には特有の厳しさや精神的な負担が伴います。人の人生や組織の重要な決定に関わるからこそ、常に冷静さと強い責任感が求められます。ここでは、人事の仕事で直面しがちな大変さについて解説します。

人の人生を左右するシビアな判断が求められる

人事の仕事は、採用の合否、異動、昇進・降格、そして時には解雇といった、従業員のキャリアや人生に極めて大きな影響を与える決定に関わらなければなりません。これらの判断は、会社の業績や組織の未来を左右する重要なものであると同時に、一人の人間の生活に直結する重いものです。

採用面接では、素晴らしい経歴や熱意を持つ複数の候補者の中から、たった一人を選ばなければならない場面があります。不採用を通知する際は、相手の期待を裏切ることへの心苦しさを感じずにはいられません。

また、会社の経営状況が悪化し、リストラ(人員整理)を実施せざるを得ない状況では、解雇対象となる従業員にその旨を伝えるという、非常に辛い役割を担うこともあります。長年会社に貢献してくれた社員に対し、非情な通告をしなければならない精神的なプレッシャーは計り知れません。

これらの判断を下す際には、個人的な感情を排し、あくまでも会社の方針や規定、客観的な事実に基づいて、冷静かつ公正に行う必要があります。しかし、相手も感情を持った人間であるため、時には強い反発を受けたり、恨まれたりすることもあるかもしれません。人の人生を左右する重責を常に背負っているという自覚と、それに耐えうる精神的な強さが求められる仕事です。

経営層と従業員の板挟みになることがある

人事は「経営陣と従業員の橋渡し役」という役割を担いますが、これは裏を返せば、両者の意見が対立した際に「板挟み」になりやすいポジションであるということです。経営の視点と従業員の視点、その両方を理解できるからこそ、その間で苦悩することも少なくありません。

例えば、経営層は「コスト削減のために、福利厚生制度の一部を廃止したい」と考えているとします。一方で、従業員からは「働きがい向上のために、福利厚生を充実させてほしい」という声が上がっています。人事は、経営の論理も従業員の気持ちも理解できます。経営層には「制度廃止による従業員のモチベーション低下リスク」を説明し、従業員には「会社の厳しい財務状況」を説明し、双方の納得点を探るという、非常に難しい調整役を担わなければなりません。

また、リストラのような場面では、この板挟みの構図はさらに深刻になります。経営からは「計画通りに人員削減を進めるように」と指示され、従業員からは「なぜ自分が対象なのか」「生活はどうなるのか」と詰め寄られる。どちらの立場にも肩入れすることはできず、ただただ会社の方針を実行する役割に徹しなければならない辛さがあります。双方の間に立って、時には悪役にならなければならないという精神的な負担は、人事の仕事の厳しさの代表例と言えるでしょう。

高い守秘義務があり精神的な負担がかかる

人事部門は、社内でも特に機密性の高い情報が集まる場所です。従業員の個人情報(住所、家族構成、病歴など)はもちろんのこと、個人の給与や評価、経歴、プライベートな相談内容、さらには未公表の組織再編やリストラ計画、M&A情報といった、極めてセンシティブな情報を日常的に扱います。

これらの情報が万が一外部に漏洩すれば、個人のプライバシーを侵害するだけでなく、会社の信用を著しく損ない、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。そのため、人事担当者には極めて高いレベルの守秘義務が課せられます。

この守秘義務は、精神的な負担にもつながります。例えば、同僚や友人から「今度のボーナスってどうなの?」「〇〇さん、異動するって本当?」といった質問をされても、一切答えることはできません。社内で仲の良い同期がリストラの対象になっていることを知っていても、本人には何も伝えることができず、平静を装って接しなければならないこともあります。

常に「知ってはいけないことを知っている」という状況は、大きなストレスとなり得ます。誰にも相談できず、一人で情報を抱え込まなければならない孤独感やプレッシャーは、人事の仕事ならではの厳しさです。情報の取り扱いには細心の注意を払い、常に緊張感を持って業務に臨む必要があります。

常に法律や制度の知識を学び続ける必要がある

人事、特に労務管理の領域は、労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法といった数多くの法律と密接に関わっています。これらの労働関連法規は、働き方改革の推進などを背景に、頻繁に改正が行われます。

例えば、時間外労働の上限規制の導入、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の原則の適用拡大など、近年でも大きな法改正がいくつもありました。人事は、これらの法改正の内容を正確に理解し、自社の就業規則や勤怠管理システム、給与体系などを速やかに、かつ適切に対応させていかなければなりません。

このキャッチアップを怠ると、気づかないうちに法令違反(コンプライアンス違反)を犯してしまうリスクがあります。法令違反が発覚すれば、労働基準監督署からの是正勧告や罰則の対象となるだけでなく、従業員との間で労働トラブルに発展し、訴訟に発展する可能性もあります。

そのため、人事担当者は、法改正の動向を常にウォッチし、セミナーに参加したり、専門書を読んだりして、知識をアップデートし続ける努力が不可欠です。常に学び続けなければならないという知的なプレッシャーも、この仕事の大変な側面の一つと言えるでしょう。

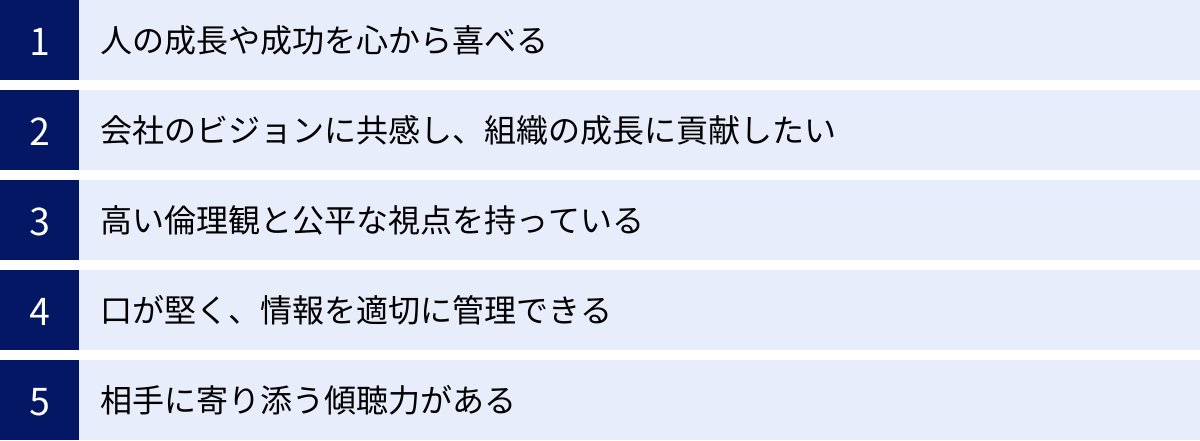

人事に向いている人の特徴

人事の仕事は、その多岐にわたる業務内容と求められる役割から、特定の資質や志向性を持つ人が活躍しやすい職種です。ここでは、人事に向いている人の5つの特徴について解説します。これらの特徴に多く当てはまるなら、あなたは人事としてのポテンシャルを秘めているかもしれません。

人の成長や成功を心から喜べる

人事の仕事の根底には、「人」への強い関心があります。特に、他者の成長や成功を自分のことのように喜び、そのために力を尽くすことにやりがいを感じる人は、人事の仕事に非常に向いています。

採用した新人が少しずつ仕事を覚え、たくましくなっていく姿。研修で伝えたことがきっかけで、ある社員が新たなスキルを身につけ、活躍の場を広げたという話。キャリアに悩んでいた社員が、面談を通じて自分の進むべき道を見つけ、活き活きと働き始めたという報告。こうした一つひとつの出来事に、心からの喜びを感じられるかどうかが重要です。

自分の成果を追求するだけでなく、組織や他者への貢献にモチベーションを感じる「サーバント・リーダーシップ」の精神を持つ人は、従業員に寄り添い、そのポテンシャルを最大限に引き出す優れた人事担当者になれるでしょう。縁の下の力持ちとして、組織と人を支えることに喜びを見出せることが、第一の適性と言えます。

会社のビジョンに共感し、組織の成長に貢献したい

人事は、経営のパートナーとして、会社のビジョンや経営戦略を実現する役割を担います。そのため、自分が所属する会社の理念や事業内容、目指す方向性に深く共感し、「この会社をもっと良くしたい」「この会社の成長に貢献したい」という強い当事者意識を持っていることが不可欠です。

会社のビジョンに共感しているからこそ、採用活動において、その魅力を自分の言葉で熱く語ることができます。会社の成長戦略を信じているからこそ、それに必要な人材の育成や、組織体制の構築に情熱を注ぐことができます。

もし会社の方向性に疑問を持っていたり、事業内容に関心がなかったりすれば、それは必ず求職者や従業員に伝わってしまいます。それでは、人を惹きつけ、動かすことはできません。「会社のファン」であり、その成長物語の一員でありたいと強く願う気持ちが、人事として働く上での大きな原動力となります。

高い倫理観と公平な視点を持っている

人事担当者は、従業員の評価や処遇、異動、採用の合否といった、人の人生に大きな影響を与える決定に関わります。そのため、個人的な感情や、特定の個人との人間関係、あるいは偏見や先入観に流されることなく、常に客観的で公平な判断を下せる高い倫理観が求められます。

例えば、親しい同僚を評価する際に、甘い評価をつけてしまうようなことがあってはなりません。逆に、苦手なタイプの候補者だからという理由で、能力があるにもかかわらず不採用にするようなことも許されません。すべての従業員や候補者に対して、会社の規定やルールに基づき、一貫した態度で接することが重要です。

また、物事を多角的に捉え、一方的な見方で判断しないバランス感覚も必要です。ある従業員に関する問題が起きた際も、本人だけの話を聞くのではなく、上司や同僚など、関係者から幅広く情報を収集し、事実を正確に把握した上で、慎重に判断を下す姿勢が求められます。誰に対しても誠実で、公正・公平を貫ける強い信念は、人事担当者として信頼を得るための必須条件です。

口が堅く、情報を適切に管理できる

人事部門が扱う情報は、個人のプライバシーや会社の経営戦略に関わる、極めてセンシティブなものばかりです。そのため、知り得た情報を絶対に外部や権限のない者に漏らさない「口の堅さ」は、人事担当者にとって最も基本的な、そして最も重要な資質です。

社内で何気ない雑談をしている時でも、「これは人事として話して良い情報か?」と常に自問自答する癖がついている必要があります。家族や親しい友人であっても、業務上知り得た機密情報を話すことは許されません。

また、単に口外しないだけでなく、情報を物理的・電子的に適切に管理する意識も重要です。機密情報が記載された書類を机の上に放置しない、パスワードをかけたPCをロックせずに離席しないといった、情報セキュリティに対する高い意識が求められます。高い守秘義務を当然の責務として受け入れ、責任感を持って情報を扱えることは、人事の仕事に就くための大前提となります。

相手に寄り添う傾聴力がある

人事は、経営層から現場の従業員まで、社内のあらゆる立場の人とコミュニケーションを取る機会があります。特に従業員との関わりにおいては、相手の話をただ聞くだけでなく、その言葉の裏にある本音や感情、悩みを深く理解しようとする「傾聴力」が非常に重要になります。

従業員がキャリアの悩みや人間関係のトラブルを相談に来た際、安易にアドバイスをしたり、自分の意見を押し付けたりするのではなく、まずは相手が話しやすい雰囲気を作り、じっくりと耳を傾ける姿勢が信頼関係を築く第一歩です。相手の言葉に共感を示し、質問を投げかけることで、本人も気づいていなかった課題や本当の望みを引き出すことができます。

この傾聴力は、面接においても同様に重要です。候補者がリラックスして自己開示できるような場を作り、その人の本質やポテンシャルを見抜くためには、巧みな質問力とともに、相手に寄り添って話を聞く力が不可欠です。人の心を開かせ、本音を引き出すコミュニケーション能力は、人事のあらゆる業務において強力な武器となります。

人事に求められるスキル

人事の仕事は多岐にわたるため、求められるスキルも様々です。ここでは、特に重要とされる6つのスキルについて、具体的な業務シーンとあわせて解説します。これらのスキルは、経験を積む中で磨かれていくものであり、人事としての市場価値を高める上で不可欠な要素です。

| スキル分類 | 具体的なスキル内容 | 活用される業務シーン |

|---|---|---|

| 対人関係スキル | コミュニケーションスキル、調整力・交渉力 | 採用面接、労使交渉、部門間の利害調整、従業員面談 |

| 思考・企画スキル | 課題解決能力、戦略的思考力と企画力 | 人事制度の改定、組織課題の特定と改善策の立案、研修プログラムの設計 |

| 専門・分析スキル | 労働法規など法律に関する知識、情報収集力と分析力 | 労務管理、コンプライアンス対応、採用市場の分析、人事データ分析 |

コミュニケーションスキル

人事にとってコミュニケーションスキルは、すべての業務の土台となる最も基本的なスキルです。ただし、単に「話すのが上手い」ということではありません。相手や状況に応じて、伝える(Presentation)、聴く(Hearing)、対話する(Dialogue)といった複数の能力を使い分ける力を指します。

- 伝える力:経営方針や新しい人事制度の意図などを、従業員に分かりやすく、かつ納得感を持って説明する力。全社説明会でのプレゼンテーションや、面接での自社の魅力訴求などで発揮されます。

- 聴く力(傾聴力):従業員の悩みやキャリア相談、現場の課題などを、真摯に受け止め、本音を引き出す力。キャリア面談やハラスメント相談窓口、退職希望者との面談などで不可欠です。

- 対話する力:一方的に話すのではなく、双方向のやり取りを通じて、相互理解を深め、合意形成を図る力。採用面接での候補者とのやり取りや、各部門との調整業務などで求められます。

これらのスキルを駆使して、経営層、管理職、一般社員、求職者、外部エージェントなど、多様なステークホルダーと円滑なリレーションシップを築くことが人事の役割です。

課題解決能力

組織で起こる「人」に関する問題は、単純な答えがない複雑なものがほとんどです。組織や人材に関する課題を的確に発見し、その根本原因を分析し、具体的な解決策を立案・実行する能力が、人事には強く求められます。

例えば、「若手社員の離職率が高い」という課題があったとします。このとき、単に「最近の若者は忍耐力がない」と片付けるのではなく、「なぜ離職するのか?」という問いを立てます。そして、退職者アンケートやヒアリング、エンゲージメントサーベイのデータ分析などを行い、「オンボーディング(入社後の受け入れ・定着支援)の仕組みが不十分で、入社後に孤独を感じている」「キャリアパスが見えずに将来に不安を感じている」といった根本原因を特定します。

その上で、「メンター制度の導入」「1on1ミーティングの定例化」「キャリアマップの明示」といった具体的な解決策を企画し、関係部署を巻き込みながら実行に移します。そして、施策実行後も効果を測定し、改善を続けていく。この一連の課題解決サイクルを回せることが、戦略的な人事担当者の証です。

戦略的思考力と企画力

現代の人事には、日々の業務をこなすだけでなく、経営目標の達成に貢献するための戦略的な視点が不可欠です。会社の経営戦略や事業計画を深く理解した上で、それを人材の側面から支えるための中長期的な人事戦略を構想し、具体的な施策として企画・実行する力を指します。

例えば、会社が「DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する」という戦略を掲げたとします。戦略人事担当者は、これを「人事の言葉」に翻訳します。つまり、「DX推進のためには、どのようなスキルを持つ人材が、どの部署に、何名必要か?」「その人材は外部から採用するのか、社内で育成するのか?」「育成する場合、どのような研修プログラムが必要か?」「DX人材を惹きつけ、定着させるためには、どのような評価・報酬制度が有効か?」といった問いを立て、具体的な人事施策をパッケージとして企画します。

これは、単なる思いつきではなく、事業計画、財務状況、労働市場の動向、社内の人材データなど、様々な情報を統合して考える高度な思考力が求められます。経営の視点と人事の専門性を掛け合わせ、未来の組織をデザインする力とも言えるでしょう。

調整力・交渉力

人事は、立場の異なる人々の間に立ち、利害を調整する場面が非常に多い仕事です。関係者の意見や要望を的確に把握し、対立点を整理し、双方にとって納得のいく着地点(合意形成)を見出す能力が求められます。

例えば、ある部署が優秀な人材の引き抜きを要求してきた際に、その人材が所属する部署の部長は当然反対します。人事は両者の間に立ち、それぞれの言い分を聞いた上で、会社全体にとっての最適解を探ります。「一時的に元の部署と兼務にする」「後任者の育成を条件に異動を認める」といった代替案を提示し、交渉をまとめる役割を担います。

また、労働組合との賃金交渉(春闘)や、採用候補者との処遇交渉、外部の研修会社や人材紹介エージェントとの料金交渉など、社外との交渉も重要な業務です。冷静に状況を分析し、論理的な根拠をもって相手を説得し、Win-Winの関係を築く交渉力は、人事としての信頼性と成果を大きく左右します。

労働法規など法律に関する知識

労務管理を適切に行い、企業のコンプライアンスを守るためには、労働基準法をはじめとする労働関連法規に関する正確な知識が必須です。これは、人事が「守りの専門家」として機能するための基盤となります。

長時間労働の是正、ハラスメントの防止、解雇ルールの遵守、メンタルヘルス不調者への対応など、人事の日常業務は常に法律と隣り合わせです。知識が曖昧なまま対応してしまうと、従業員との間で深刻なトラブルに発展し、企業の評判や存続に影響を与えかねません。

法改正の動向を常にキャッチアップし、就業規則や社内規程に正しく反映させることはもちろん、現場で発生した個別具体的な事案に対して、「法的にはどう判断されるか」「どのような対応が適切か」を即座に判断できるレベルの知識が求められます。必要に応じて、弁護士や社会保険労務士といった外部の専門家と連携する能力も重要です。

情報収集力と分析力

勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータや情報に基づいて意思決定を行う「データドリブン」なアプローチは、現代の人事においてますます重要になっています。そのために、必要な情報を効率的に収集し、それを正しく分析して示唆を導き出す能力が求められます。

- 情報収集力:採用市場の最新トレンド、競合他社の給与水準や人事制度、効果的な研修プログラムの事例、労働関連法規の改正情報など、社外の有益な情報を迅速にキャッチアップする力。

- 分析力:自社の従業員データ(年齢構成、勤続年数、離職率、評価分布など)や、採用活動のデータ(応募数、選考通過率、採用チャネル別の効果など)を分析し、組織の現状や課題を数値で可視化する力。

例えば、「採用チャネル別の費用対効果」を分析することで、より効率的な母集団形成の方法を見つけ出すことができます。また、「ハイパフォーマー(高い業績を上げる社員)に共通する行動特性」を分析することで、採用基準や育成プログラムの改善に繋げることができます。このようなデータに基づいた提案は、客観性と説得力を持ち、経営層の意思決定を助ける上で非常に有効です。

人事の仕事に役立つ資格5選

人事の仕事に就くために必須の資格はありませんが、関連する資格を取得することで、専門知識を体系的に学び、自身のスキルを客観的に証明できます。転職活動で有利に働いたり、実務で専門性を発揮したりする上で、大きな助けとなるでしょう。ここでは、人事の仕事に特に役立つ代表的な5つの資格を紹介します。

① 社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、労働関連法規や社会保険に関する専門家であることを証明する国家資格です。人事の中でも、特に労務管理のエキスパートを目指す上で最も権威のある資格と言えます。

- 概要:労働社会保険諸法令に基づいた申請書等の作成や提出代行、帳簿書類の作成、そして企業における労務管理や社会保険に関するコンサルティング(相談・指導)を行う専門職です。

- 役立つ場面:給与計算、社会保険手続き、就業規則の作成・改定、労使トラブルへの対応、助成金の申請など、労務管理全般の業務でその専門知識を直接活かすことができます。法令遵守(コンプライアンス)の観点から、企業にとって非常に価値の高い存在となります。

- 取得のメリット:難易度の高い国家資格であるため、取得すれば人事・労務分野における高い専門性の証明となり、キャリアアップや転職において大きなアピールポイントになります。独立開業も可能な資格です。

(参照:全国社会保険労務士会連合会 公式サイト)

② キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは、個人のキャリア形成を支援する専門家であることを示す国家資格です。従業員のキャリア開発支援や、採用・配置の領域で強みを発揮できます。

- 概要:キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことです。

- 役立つ場面:採用面接において、候補者のキャリアプランや価値観を深く引き出し、自社とのマッチングを精度高く見極める際に役立ちます。また、社員とのキャリア面談、育成計画の策定、配置転換の提案など、従業員一人ひとりのキャリアに寄り添い、その自律的な成長を促す場面で専門性を発揮できます。

- 取得のメリット:傾聴力やカウンセリング技法を体系的に学ぶことで、対人支援のスキルが向上します。社員のエンゲージメント向上やリテンション(定着)施策に貢献できる人材として、企業からの需要も高まっています。

(参照:特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 公式サイト)

③ 産業カウンセラー

産業カウンセラーは、働く人々が抱える問題を自らの力で解決できるよう、心理的な手法を用いて支援する専門家です。職場のメンタルヘルス対策や、人間関係の調整において重要な役割を果たします。

- 概要:働く人の職業生活における健全な適応を援助することを目的とし、カウンセリングや組織へのコンサルテーション、教育活動などを行います。

- 役立つ場面:従業員のメンタルヘルス不調の予防・対応、ハラスメント相談窓口の担当、休職・復職支援プログラムの運用、職場の人間関係改善のための研修など、働く人の「心」の健康を守る領域で専門知識を活かせます。

- 取得のメリット:カウンセリングの専門知識とスキルは、従業員との信頼関係構築に直結します。安心して相談できる人事担当者として、働きやすい職場環境づくりに貢献できます。

(参照:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 公式サイト)

④ メンタルヘルス・マネジメント検定

メンタルヘルス・マネジメント検定は、働く人の心の健康管理(メンタルヘルスケア)に関する知識や対処方法を習得するための検定試験です。特に管理職や人事担当者が、職場環境の改善や部下のケアを行う上で実践的な知識を得られます。

- 概要:大阪商工会議所が主催する検定で、職位や職種に応じて3つのコース(Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種)が設けられています。人事担当者には、自社の人事戦略や方針にメンタルヘルスケアを組み込むための知識を問う「Ⅰ種(マスターコース)」や、管理職として部下のメンタルヘルス不調を予防・対応するための知識を問う「Ⅱ種(ラインケアコース)」が特におすすめです。

- 役立つ場面:ストレスチェック制度の企画・運用、メンタルヘルス研修の実施、不調者への適切な対応フローの構築など、組織的なメンタルヘルス対策を推進する上で役立ちます。

- 取得のメリット:企業にとってメンタルヘルス対策が重要な経営課題となっている現代において、この分野の体系的な知識を持つ人材は高く評価されます。従業員が安心して働ける職場づくりへの貢献をアピールできます。

(参照:大阪商工会議所 メンタルヘルス・マネジメント検定試験 公式サイト)

⑤ 衛生管理者

衛生管理者は、労働安全衛生法で定められた、職場の衛生的環境の管理や労働者の健康保持増進を担う国家資格です。特に労務や安全衛生の分野で実務的な強みとなります。

- 概要:常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種に関わらず、事業者数に応じて一定数以上の衛生管理者を選任することが法律で義務付けられています。資格には第一種と第二種があり、有害業務を含む事業場では第一種が必要です。

- 役立つ場面:職場巡視による労働環境のチェック、健康診断の実施計画・結果フォロー、長時間労働者への面談、ストレスチェックの実施、安全衛生委員会の運営など、労働安全衛生法に基づく様々な実務を担います。

- 取得のメリット:法律で選任が義務付けられているため、企業からのニーズが安定して高い資格です。特に製造業や建設業など、労働災害のリスクが高い業種では重宝されます。労務管理の担当者として、法的な責務を果たすための必須知識を証明できます。

(参照:公益財団法人安全衛生技術試験協会 公式サイト)

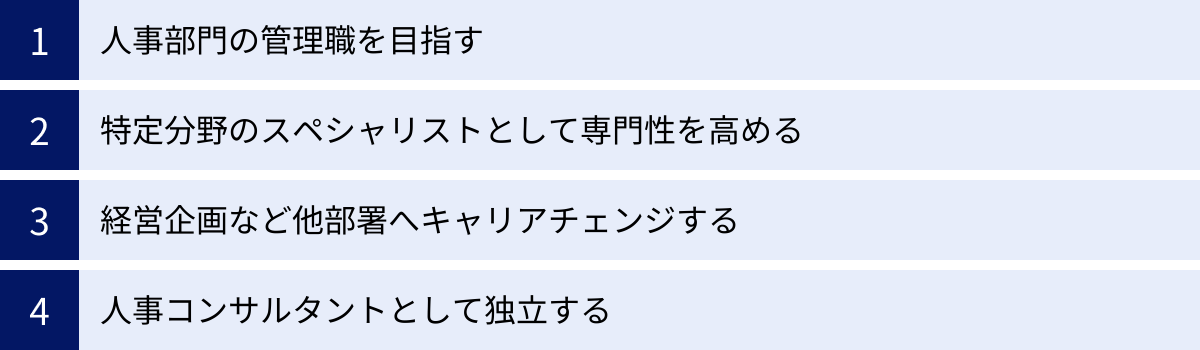

人事のキャリアパス

人事としてキャリアをスタートさせた後、どのような道筋を歩んでいけるのでしょうか。人事のキャリアパスは多様であり、本人の志向性や強みに応じて様々な選択肢が考えられます。ここでは、代表的な4つのキャリアパスを紹介します。

人事部門の管理職を目指す

最も一般的なキャリアパスの一つが、人事部門内での昇進です。人事担当者として経験を積んだ後、チームをまとめる人事リーダー、人事マネージャー、そして部門全体を統括する人事部長やCHRO(最高人事責任者)といった管理職を目指す道です。

このキャリアパスでは、採用、育成、労務といった人事の各領域を幅広く経験し、ジェネラリストとしての知見を深めていくことが求められます。プレイヤーとして実務をこなすだけでなく、チームメンバーのマネジメントや育成、部門の予算管理、そして経営陣と連携した人事戦略の立案・実行といった、より上位の視点での業務が増えていきます。

組織全体を動かし、経営に直接的なインパクトを与える仕事にやりがいを感じる人や、リーダーシップを発揮してチームを率いたいという志向を持つ人に向いています。CHROまで上り詰めれば、取締役として経営そのものに参画することになります。

特定分野のスペシャリストとして専門性を高める

人事の業務領域は広いため、その中の一つの分野をとことん追求し、誰にも負けない専門性を持つスペシャリストとして活躍する道もあります。

例えば、以下のようなキャリアが考えられます。

- 採用のスペシャリスト:ダイレクトリクルーティングや採用ブランディング、データ分析を駆使して、優秀な人材を獲得するプロフェッショナル。

- 人材開発・研修のスペシャリスト:組織開発やリーダーシップ開発、タレントマネジメントの専門家として、組織と個人の成長をデザインする。

- 労務のスペシャリスト:社会保険労務士などの資格を活かし、複雑な労務問題の解決や、法改正への高度な対応を行う。

- 人事制度設計のスペシャリスト:M&A後の人事統合(PMI)や、グローバル人事制度の構築など、高度な制度設計を手がける。

特定の分野に強い興味や適性がある人、一つのことを深く掘り下げていくことに喜びを感じる人に向いています。市場価値の高い専門性を身につけることで、転職市場においても引く手あまたな存在になることができます。

経営企画など他部署へキャリアチェンジする

人事業務を通じて培った経営視点、組織に関する知見、調整能力などを活かして、人事以外の部署へキャリアチェンジする道もあります。特に親和性が高いのが、会社の頭脳とも言われる「経営企画」部門です。

人事として経営戦略と連動した人材戦略を考えてきた経験は、全社的な中期経営計画の策定や、新規事業の立案、M&Aの検討といった経営企画の業務に大いに役立ちます。組織や人の側面を理解しているからこそ、机上の空論ではない、実行可能性の高い事業戦略を描くことができます。

その他にも、人材育成の経験を活かして社内研修部門の責任者になったり、採用で培ったマーケティング的な視点を活かして広報・PR部門に移ったりと、可能性は様々です。人事で得たスキルを軸に、より事業に近い領域で活躍したいと考える人にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

人事コンサルタントとして独立する

企業の人事部門で十分な経験と実績を積んだ後、独立して人事コンサルタントになるというキャリアパスもあります。特定の企業に所属するのではなく、外部の専門家として、複数のクライアント企業が抱える人事課題の解決を支援します。

採用戦略の立案、人事制度の構築、組織開発コンサルティング、リーダーシップ研修の講師など、自分の専門性を活かしてサービスを提供します。企業内で培った経験を、より多くの企業の成長に役立てることができるのは大きなやりがいです。

働く時間や場所を自由に決められるといったメリットがある一方で、自ら仕事を取ってくる営業力や、常に最新の知識を学び続ける自己研鑽が不可欠です。自分の名前で勝負したいという強い独立志向と、高い専門性、そして起業家精神を持つ人にとって、挑戦しがいのある道と言えるでしょう。

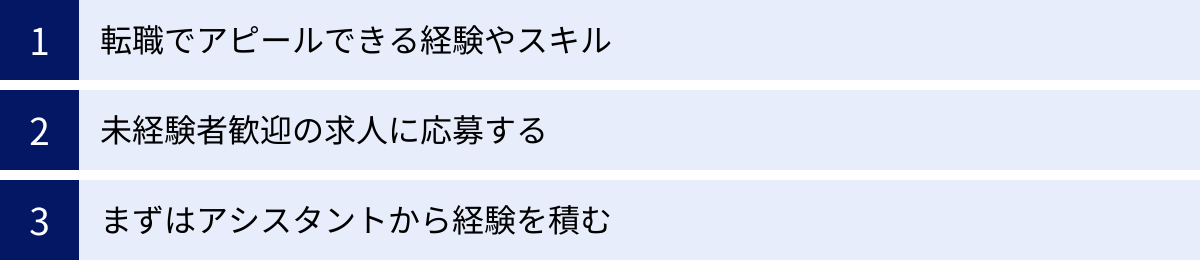

未経験から人事へ転職するには

人事は専門性が高い職種であるため、未経験からの転職は簡単ではないと言われることもあります。しかし、適切な準備とアプローチをすれば、チャンスは十分にあります。ここでは、未経験から人事への転職を成功させるためのポイントを解説します。

転職でアピールできる経験やスキル

人事の求人では、即戦力となる経験者が優遇される傾向にありますが、未経験者であっても、これまでのキャリアで培った経験やスキルの中で、人事の仕事と親和性の高いものを効果的にアピールすることが重要です。

営業職などで培った目標達成能力

営業職の経験者は、人事の中でも特に「採用」の仕事と親和性が高いです。営業で求められる「数値目標に対するコミットメント」や「目標達成のための戦略立案・実行能力」は、採用目標を達成する上でそのまま活かすことができます。また、顧客との関係構築で培ったコミュニケーション能力や交渉力も、候補者や人材紹介エージェントとのやり取りで役立ちます。面接では、「営業目標を達成するために、どのような工夫をしたか」といった具体的なエピソードを交えながら、自身の目標達成能力をアピールすると良いでしょう。

マネジメント経験

管理職として部下の育成や評価、目標管理、面談などを行った経験は、人事の仕事に直結する貴重なスキルです。「どのように部下のモチベーションを引き出し、成長を支援したか」「どのような基準で公平な評価を心がけたか」といった経験は、人材育成や人事評価の業務に対する理解度の高さを示す強力な材料となります。たとえ小規模なチームであっても、マネジメント経験は大きなアピールポイントになります。

企画職などで培った企画力・実行力

マーケティング職や経営企画、営業企画といった企画系の職種で培った「課題を分析し、解決策を企画し、周囲を巻き込みながら実行する能力」は、人事制度の企画や研修プログラムの設計といった業務で高く評価されます。例えば、「新商品の販売促進キャンペーンを企画し、関係部署と連携して成功に導いた」といった経験は、人事施策を企画・実行する能力の証明となります。プロジェクトマネジメントの経験も、同様にアピールできるでしょう。

未経験者歓迎の求人に応募する

経験者採用が中心の人事職ですが、中には「未経験者歓迎」や「ポテンシャル採用」の求人も存在します。特に、急成長中のベンチャー企業や、第二新卒を積極的に採用している企業では、未経験者にも門戸が開かれているケースが多く見られます。

こうした企業は、既存のやり方にとらわれない新しい視点や、他職種で培ったスキルを求めている場合があります。求人情報を探す際は、「人事 未経験」「人事 ポテンシャル」といったキーワードで検索してみましょう。転職エージェントに登録し、未経験者向けの求人を紹介してもらうのも有効な手段です。応募する際は、なぜ人事という仕事に挑戦したいのか、という強い志望動機と、これまでの経験を人事でどう活かせるかを具体的に伝えることが重要です。

まずはアシスタントから経験を積む

いきなり人事の企画業務などを担当するのは難しくても、人事アシスタントや労務アシスタントといったポジションからキャリアをスタートさせるという方法も有効です。

アシスタントの業務は、給与計算の補助や社会保険の手続き、面接日程の調整、研修の会場準備といった定型的なものが中心ですが、これらの業務を通じて人事の仕事の基礎を実践的に学ぶことができます。まずはアシスタントとして実務経験を積み、社内で知識やスキルを認められて正社員として登用されたり、その経験を元に次の転職で人事担当者としてのポジションを狙ったりすることが可能になります。

遠回りに見えるかもしれませんが、着実に人事としてのキャリアを築く上での堅実な一歩となり得ます。まずは人事部門に足を踏み入れ、そこから専門性を高めていくというキャリアプランも視野に入れてみましょう。