企業の根幹を支える「人」に関わる専門職、人事。会社の成長に不可欠な存在でありながら、その具体的な仕事内容は多岐にわたり、外部からは見えにくい部分も少なくありません。「人事の仕事に興味があるけれど、具体的に何をするの?」「未経験からでも挑戦できる?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、人事の具体的な仕事内容10選から、そのやりがいや大変さ、求められるスキル、未経験からの転職方法、キャリアパス、年収の目安まで、人事という仕事の全体像を網羅的に解説します。人事へのキャリアチェンジを検討している方、人事部門の役割を深く理解したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

人事の仕事とは?企業の成長を支える重要な役割

人事の仕事と聞くと、採用面接や給与計算といった業務を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、それらは人事の役割のほんの一部に過ぎません。現代の企業経営において、人事部門は単なる管理部門ではなく、企業の持続的な成長を実現するための戦略的パートナーとしての役割を担っています。

企業の経営資源は、よく「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つに分類されます。この中でも、他のすべての資源を動かし、価値を創造する源泉となるのが「ヒト」、すなわち人材です。どれだけ優れた製品やサービス(モノ)、潤沢な資金(カネ)、先進的な情報技術(情報)があっても、それを活用する優秀な人材がいなければ、企業は成長できません。

人事のミッションは、この最も重要な経営資源である「ヒト」の価値を最大化し、事業戦略の実現を人材面からサポートすることです。具体的には、経営目標の達成に必要な人材を確保・育成し、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できるような制度や環境を整え、組織全体のパフォーマンスを向上させることです。

近年、ビジネス環境の変化は激しさを増しています。グローバル化、テクノロジーの進化、働き方の多様化など、企業を取り巻く課題は複雑化しています。このような状況下で企業が競争優位性を維持し続けるためには、変化に対応できる柔軟で強い組織を構築することが不可欠です。

そこで注目されているのが「戦略人事」という考え方です。これは、従来のような労務管理や給与計算といった定型的なオペレーション業務(守りの人事)に留まらず、経営戦略と連動した人事戦略を立案・実行し、事業の成長に積極的に貢献していく(攻めの人事)というアプローチです。

例えば、新規事業を立ち上げるという経営戦略があれば、「どのようなスキルを持つ人材が何人必要か」を算出し、採用計画や育成計画を立てます。海外展開を目指すのであれば、グローバル人材の採用や育成、現地法人に適した人事制度の構築などが求められます。

このように、人事の仕事は、採用から退職まで、社員のキャリアにおけるあらゆるフェーズに関わります。その一つひとつの業務が、社員個人の成長、ひいては企業全体の成長に直結しているのです。人事は、社員と経営の架け橋となり、組織という生命体を活性化させる、まさに「企業の心臓部」とも言える重要な役割を担っているのです。

この記事を通じて、その多岐にわたる仕事内容を具体的に理解し、人事という仕事の奥深さと魅力に触れていきましょう。

人事の主な仕事内容10選

人事の業務領域は非常に幅広く、「採用」「育成」「評価」「配置」「制度企画」「労務」など多岐にわたります。ここでは、その中でも代表的な10の仕事内容について、それぞれの目的や具体的な業務を詳しく解説します。

① 新卒採用活動

新卒採用は、将来の会社を担うポテンシャルを持った人材を確保し、組織の持続的な成長と文化の継承を図ることを目的とした重要な活動です。長期的な視点での人材育成を前提としており、企業理念やビジョンへの共感が重視される傾向にあります。

【主な業務内容】

- 採用計画の立案: 経営戦略や事業計画に基づき、来年度に必要な新卒採用の人数、求める人物像(スキル、コンピテンシー)、採用ターゲットとなる大学などを定義します。

- 母集団形成: 採用サイトへの情報掲載、合同説明会や学内セミナーへの出展、インターンシップの企画・実施などを通じて、自社に興味を持つ学生(母集団)を集めます。

- 会社説明会の企画・運営: 自社の事業内容や魅力、社風などを学生に伝えるための説明会を企画し、当日の司会進行やプレゼンテーション、社員との座談会などを運営します。

- 選考プロセスの実施: エントリーシート(ES)による書類選考、筆記試験(SPIなど)、グループディスカッション、複数回の面接といった選考プロセスを設計・実行します。面接官として学生の評価を行うだけでなく、他の面接官(現場社員や役員)への事前説明や評価基準のすり合わせも重要な役割です。

- 内定者フォロー: 内定を出した学生に対して、入社意欲を維持・向上させ、入社前の不安を解消するためのフォローを行います。内定者懇親会や研修、定期的な面談、社内報の送付などが含まれます。

新卒採用は、企業の未来を創る仕事であり、会社の「顔」として学生と接するため、企業の第一印象を左右する責任ある役割です。

② 中途採用活動

中途採用は、事業拡大や欠員補充のために、特定のスキルや経験を持つ即戦力人材を迅速に確保することを目的とします。新卒採用とは異なり、通年で発生することが多く、スピード感が求められます。

【主な業務内容】

- 採用要件の定義: 募集部門の責任者と連携し、ポジションに求められる具体的な業務内容、必要なスキル、経験年数、資格などを詳細にヒアリングし、求人票に落とし込みます。

- 募集チャネルの選定・運用: 人材紹介エージェント、求人広告媒体、ダイレクトリクルーティング(企業から候補者へ直接アプローチする手法)、リファラル採用(社員からの紹介)など、多様なチャネルの中から最適なものを選択し、募集活動を行います。

- 応募者対応・選考: 応募者との連絡調整、書類選考、面接日程の調整などを行います。特に人材エージェントとは、候補者の推薦依頼から選考の進捗共有、年収交渉まで、緊密なコミュニケーションが不可欠です。

- オファー面談・入社手続き: 内定者に対して、給与や役職などの労働条件を提示し、入社の意思確認を行うオファー面談を実施します。入社が決まれば、入社手続きの案内や準備を進めます。

中途採用は、事業の成長スピードを加速させるための重要な打ち手であり、各部門のニーズを正確に把握し、労働市場の動向を読みながら戦略的に活動する能力が問われます。

③ 新入社員研修の企画と実施

新入社員研修は、新卒・中途を問わず、新しく入社した社員が早期に組織に馴染み、戦力として活躍できるよう支援することを目的とします。

【主な業務内容】

- 研修プログラムの設計: 新入社員に身につけてほしい知識やスキルを明確にし、それに基づいた研修の目標、期間、内容、スケジュールを設計します。ビジネスマナー、企業理念、事業内容の理解、コンプライアンス、基本的なPCスキルなどが一般的な内容です。

- 講師・研修会社の選定: 研修内容に応じて、社内の役員や先輩社員に講師を依頼したり、外部の専門的な研修会社を選定・契約したりします。

- 研修の運営・実施: 研修会場の手配、教材の準備、当日の進行管理、受講者の出欠管理など、研修がスムーズに進むように運営全般を担います。研修中はファシリテーターとして、グループワークを活性化させたり、受講者の質問に対応したりする役割も求められます。

- 効果測定とフォローアップ: 研修後にアンケートやテストを実施して理解度を確認し、研修内容の改善に繋げます。また、配属後も定期的な面談やフォローアップ研修を実施し、新入社員の定着と成長を継続的に支援します。

研修は、企業の文化や価値観を伝え、社員としての土台を築く重要な機会です。企画力だけでなく、受講者に寄り添う姿勢も大切になります。

④ 既存社員向けの研修と能力開発

企業の持続的な成長のためには、新入社員だけでなく、既存社員一人ひとりの能力を継続的に開発し、組織全体のパフォーマンスを向上させることが不可欠です。

【主な業務内容】

- 研修体系の構築: 企業の階層(若手、中堅、管理職、経営層)や職種(営業、技術、企画など)ごとに、求められる能力を定義し、体系的な研修プログラムを構築します。

- 研修ニーズの把握: 経営課題や事業戦略、各部門からのヒアリング、社員アンケートなどを通じて、現在組織に不足しているスキルや、今後必要となる能力を特定します。

- 各種研修の企画・実施: ニーズに基づき、リーダーシップ研修、マネジメント研修、ロジカルシンキング研修、語学研修、DX関連スキル研修など、多様なテーマの研修を企画・実施します。

- 自己啓発支援: 社員が自律的に学習を進められるよう、資格取得支援制度やeラーニングの導入、書籍購入補助といった制度を整備・運用します。

- キャリア開発支援: 社員が自身のキャリアについて考え、主体的にキャリアを形成していくことを支援します。キャリア面談の実施や、社内公募制度、ジョブローテーションの運用などが含まれます。

社員の成長が企業の成長に直結するという考えのもと、長期的な視点で人材育成戦略を描くことが求められる、非常にクリエイティブな仕事です。

⑤ 人事評価制度の設計と運用

人事評価制度は、社員の業績や能力、行動を公正に評価し、その結果を処遇(昇給・昇格・賞与)に反映させるとともに、人材育成や能力開発に繋げるための重要な仕組みです。

| 評価制度の主な種類 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 目標管理制度(MBO) | 期初に個人またはチームで目標を設定し、期末にその達成度で評価する。 | 社員の自主性やモチベーション向上に繋がりやすい。 | 目標設定の難易度や評価基準のばらつきが生じやすい。 |

| コンピテンシー評価 | 高い成果を上げる人材に共通する行動特性(コンピテンシー)を基準に評価する。 | 企業の求める人物像が明確になり、人材育成に繋がりやすい。 | コンピテンシーの定義や評価基準の設計が難しい。 |

| 360度評価(多面評価) | 上司だけでなく、同僚や部下など複数の視点から評価する。 | 評価の客観性や納得感が高まる。自己認識とのギャップに気づける。 | 運用コストが高い。人間関係への配慮が必要。 |

【主な業務内容】

- 評価制度の設計・改定: 経営方針や事業環境の変化に合わせて、評価項目、評価基準、評価プロセスなどを設計・改定します。

- 評価者研修の実施: 評価者(主に管理職)に対して、評価制度の目的や評価基準、面談の進め方などを説明し、評価のばらつきをなくすための研修を行います。

- 評価プロセスの運用: 評価シートの配布・回収、評価結果の集計・分析、評価調整会議の運営など、評価期間中のプロセス全体を管理します。

- フィードバックの促進: 評価結果を本人に伝えるフィードバック面談が効果的に行われるよう、管理職をサポートします。

評価は社員のモチベーションやキャリアに大きな影響を与えるため、制度の公平性、透明性、納得性をいかに担保するかが、人事の腕の見せ所となります。

⑥ 適材適所の人材配置と異動

人材配置や異動は、社員一人ひとりの能力や経験、キャリア志向を考慮しながら、組織全体のパフォーマンスが最大化されるように人材を配置することです。

【主な業務内容】

- 人員計画の策定: 各部門の事業計画や人員構成(年齢、役職など)を分析し、将来的な人員の過不足を予測。採用や異動による人員補充計画を立てます。

- 異動・配置の検討: 社員個人のスキル、実績、キャリアプラン、育成の観点などを総合的に考慮し、最適な配置案を検討します。本人の希望をヒアリングする自己申告制度や、特定のポストに立候補する社内公募制度などを活用することもあります。

- サクセッションプラン(後継者育成計画): 経営層や主要な管理職など、キーポジションに対する後継者候補を早期にリストアップし、計画的に育成・配置を行います。

- 異動の内示・フォロー: 決定した異動を本人および関係部署に伝え、スムーズな引き継ぎや着任をサポートします。異動後の状況をヒアリングし、新たな環境への適応を支援することも重要です。

組織の血液を循環させ、活性化させる重要な役割であり、経営的な視点と社員一人ひとりへの配慮の両方が求められます。

⑦ 人事制度(給与・福利厚生など)の企画と改定

給与制度や福利厚生は、社員の生活を支え、モチベーションを維持・向上させ、優秀な人材の確保・定着に繋げるための重要な基盤です。

【主な業務内容】

- 給与制度の設計・改定: 等級制度(役職や職務に応じた序列)、評価制度、報酬制度(基本給、賞与、手当など)を連動させた給与体系を設計します。同業他社の水準や世の中の動向、法改正などを踏まえ、定期的な見直しも行います。

- 福利厚生制度の企画・運用: 住宅手当、家族手当といった金銭的な補助から、法定福利(社会保険など)の整備、法定外福利(カフェテリアプラン、レクリエーション施設、育児・介護支援制度など)の企画・導入まで、社員のニーズに応じた多様な制度を運用します。

- 退職金・年金制度の設計・管理: 将来のライフプランに関わる退職金や企業年金制度を設計し、規程の管理や運用を行います。

働き方の多様化や価値観の変化に伴い、社員のニーズも変化しています。時代の変化を捉え、自社の経営戦略に合致した魅力的な制度を企画することで、企業の競争力を高めることができます。

⑧ 給与計算と社会保険手続き

給与計算や社会保険手続きは、社員の生活に直結する極めて重要な業務であり、1円の間違いも許されない正確性と、法令遵守が厳しく求められます。一般的に「労務」と呼ばれる領域の代表的な仕事です。

【主な業務内容】

- 月次給与計算: 勤怠データに基づき、基本給、残業代、各種手当を計算し、所得税、住民税、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)などを控除して、支給額を確定させます。

- 賞与計算・年末調整: 夏・冬の賞与計算や、年間の所得税額を確定させる年末調整業務を行います。

- 社会保険手続き: 社員の入社・退社に伴う資格の取得・喪失手続き、扶養家族の変更、産前産後休業・育児休業、労災発生時などの各種手続きを、年金事務所やハローワーク、労働基準監督署などに対して行います。

これらの業務は定型的ですが、毎月必ず発生し、締切も厳格です。社員からの信頼の根幹を支える、縁の下の力持ち的な役割と言えます。

⑨ 勤怠管理と労務トラブル対応

勤怠管理と労務トラブル対応は、社員が心身ともに健康で、安心して働ける職場環境を維持し、企業の法的リスクを管理するために不可欠な業務です。

【主な業務内容】

- 勤怠管理: 労働基準法を遵守し、社員の労働時間、休憩、休日、休暇などを正確に管理します。長時間労働の是正や、36協定(時間外・休日労働に関する協定)の管理も重要な役割です。

- 休職・復職対応: 病気や怪我で長期休暇が必要な社員に対して、休職手続きや社会保険の傷病手当金申請をサポートします。また、復職時には産業医や主治医と連携し、スムーズな職場復帰を支援するプログラムを策定します。

- ハラスメント対応: パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの相談窓口となり、事実関係の調査、当事者へのヒアリング、解決策の検討、再発防止策の策定などを行います。

- 懲戒処分の対応: 就業規則に違反した社員に対して、事実確認の上で、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇といった適切な処分を検討・実施します。

- 労働基準監督署の調査対応: 労働基準監督署による調査(臨検監督)が行われる際に、窓口として必要な書類を準備し、説明責任を果たします。

法的知識と高い倫理観、そして当事者に寄り添う姿勢が求められる、非常に繊細で責任の重い仕事です。

⑩ 働きやすい職場環境の整備

働きやすい職場環境の整備は、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高め、生産性向上や離職率低下に繋げるための取り組みです。

【主な業務内容】】

- 従業員満足度調査の実施: アンケートなどを通じて、社員が会社や仕事、人間関係、職場環境に対してどのように感じているかを定期的に調査・分析し、課題を特定します。

- エンゲージメント向上施策: 調査結果に基づき、社内コミュニケーションの活性化(社内イベントの企画、社内報の発行など)、表彰制度の導入、1on1ミーティングの推進といった施策を企画・実行します。

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進: 性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できるような環境づくりを推進します。女性活躍推進、LGBTQ+への理解促進、障がい者雇用などが含まれます。

- 健康経営の推進: 社員の健康を経営的な視点で捉え、戦略的に投資することで、組織の活性化を目指します。メンタルヘルスケア(ストレスチェックの実施、相談窓口の設置)、健康診断の実施徹底、健康増進イベントの企画などを行います。

これらの施策を通じて、社員が「この会社で働き続けたい」と思えるような魅力的な組織を創り上げることが、人事の重要なミッションの一つです。

人事の仕事のやりがい

人事の仕事は多岐にわたり、責任も重いですが、その分、他では得がたい大きなやりがいを感じることができます。ここでは、代表的な3つのやりがいについて掘り下げていきます。

会社の成長に直接貢献できる

人事の仕事は、会社の最も重要な資源である「人」を通じて、企業の成長に直接的に貢献できる実感を得やすいのが大きな魅力です。

例えば、採用担当者として苦労して採用した新入社員が、数年後にエースとして大活躍し、会社の売上を大きく伸ばすような場面に立ち会うことがあります。自分が関わった人材が事業の中核を担い、会社の未来を創っていく姿を見るのは、何物にも代えがたい喜びです。

また、新しい人事評価制度や研修制度を導入した結果、社員のモチベーションが向上し、組織全体の生産性が目に見えて上がったり、離職率が低下したりすることもあります。自らの企画や働きかけが、組織という大きな集合体をより良い方向に動かしていくダイナミズムを感じられる瞬間は、人事担当者にとって大きなやりがいとなります。

単なる管理業務ではなく、経営戦略と一体となって組織を創り上げていく。会社の成長を「縁の下」ではなく「中心」で支えているという自負が、日々の業務のモチベーションに繋がるのです。

社員の成長を間近で支援できる

人事の仕事は、社員一人ひとりのキャリアに深く関わり、その成長を間近で支援できる点にも大きなやりがいがあります。

新入社員研修では、社会人としての第一歩を踏み出したばかりで不安げだった若者が、研修を通じてたくましくなり、自信に満ちた表情で現場に巣立っていく姿を見守ることができます。キャリア面談では、悩みを抱える社員の話に耳を傾け、一緒にキャリアプランを考えることで、その社員が新たな目標を見つけて前向きに進んでいくきっかけを作れるかもしれません。

「あなたのおかげで、自分の強みに気づけました」「あの時の研修が、今の仕事にすごく役立っています」といった感謝の言葉を社員から直接もらうことも少なくありません。人の役に立ちたい、人の成長をサポートしたいという想いが強い人にとって、これほど嬉しいことはないでしょう。

企業の成長だけでなく、一人の人間の人生における重要なターニングポイントに関わり、ポジティブな影響を与えられることは、人事という仕事ならではの醍醐味です。

経営に近い視点が身につく

人事は、経営層と密に連携しながら仕事を進める機会が非常に多い部門です。経営戦略を実現するために、どのような人材戦略が必要かを常に考え、経営陣に提案することが求められます。

例えば、中期経営計画が発表されれば、「この目標を達成するためには、あと何名、どのようなスキルセットの人材が必要か」「既存社員のスキルをどうやって向上させるか」「組織体制をどう変えるべきか」といったことを、具体的な人事施策に落とし込んでいきます。このプロセスを通じて、会社全体を俯瞰する視点や、事業と組織を結びつけて考える戦略的思考力が自然と身についていきます。

経営会議で議論されている内容や、会社の財務状況などを把握した上で、人事としての打ち手を考えなければならないため、常に高い視座を持つことが要求されます。これはプレッシャーでもありますが、同時に会社経営のダイナミクスを肌で感じられる貴重な経験でもあります。

このように経営に近い立場で仕事に取り組むことで、将来的にCHRO(最高人事責任者)を目指したり、経営企画部門へキャリアチェンジしたりと、自身のキャリアの可能性を大きく広げることができます。

人事の仕事の大変なこと・厳しさ

多くのやりがいがある一方で、人事の仕事には特有の大変さや厳しさも存在します。これらの側面も理解しておくことで、より現実的なキャリアイメージを持つことができます。

社員の人生を左右する判断を求められる

人事の仕事は、採用の合否、評価、昇進・昇格、異動、そして時には解雇など、社員のキャリアや人生に極めて大きな影響を与えるシビアな判断を伴います。

採用面接では、短い時間で応募者の潜在能力や自社との相性を見極め、合否を判断しなければなりません。その一つの判断が、応募者のその後の人生を大きく変える可能性があります。不採用の通知を送る際には、心を痛めることも少なくありません。

また、リストラ(人員整理)のような厳しい経営判断が下された際には、対象となる社員に退職勧奨を行うという、非常に精神的負担の大きい役割を担うこともあります。会社の方針と、社員個人の人生との間で、板挟みになりながら辛い通告をしなければならないのです。

これらの判断は、常に公平性・客観性を保ち、私情を挟むことなく、会社としての方針に基づいて行わなければなりません。人の人生を左右する決定を下すことの責任の重さは、人事の仕事の最も厳しい側面と言えるでしょう。

経営層と社員の板挟みになることがある

人事は、経営層と一般社員の間に立つ「橋渡し役」ですが、その立場ゆえに双方の板挟みになって苦労する場面が多々あります。

例えば、経営層はコスト削減のために給与制度の改定や福利厚生の見直しをしたいと考えている一方、社員は待遇の維持・向上を求めています。人事は、経営の視点から制度改定の必要性を理解しつつも、社員の不満や不安を真正面から受け止め、丁寧に説明し、納得を得る努力をしなければなりません。双方の言い分を聞きながら、落としどころを探る調整役としての役割は、非常にストレスがかかります。

「会社の決定を伝えるだけの伝書鳩」と社員から見られたり、「現場のことが分かっていない」と経営層から指摘されたり、双方から批判を受けることもあります。どちらの立場にも寄りすぎず、会社全体にとっての最適解は何かを常に考え続ける冷静さと、精神的なタフさが求められます。

機密情報を扱う責任の重さ

人事部門は、企業の中でも特に多くの機密情報を取り扱う部署です。社員の個人情報(住所、家族構成、マイナンバーなど)はもちろんのこと、給与や評価、病歴、プライベートな相談内容といった、極めてセンシティブな情報に日常的に触れます。

これらの情報が万が一外部に漏洩したり、社内で不適切に扱われたりすれば、個人のプライバシーを著しく侵害するだけでなく、会社の信用を失墜させる重大な問題に発展します。そのため、人事担当者には極めて高い倫理観と守秘義務を遵守する強い意志が求められます。

社内の親しい同僚であっても、職務上知り得た情報を漏らすことは絶対に許されません。飲み会の席などで、他部署の社員から「〇〇さんの評価ってどうなの?」といった質問をされても、毅然とした態度で口を閉ざさなければなりません。常に情報の取り扱いに細心の注意を払い、緊張感を持ち続けなければならないという精神的なプレッシャーは、人事ならではの厳しさです。

人事の仕事に求められる5つのスキル

人事として活躍するためには、専門知識だけでなく、様々なポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)が求められます。ここでは特に重要となる5つのスキルを解説します。

① コミュニケーションスキル

人事の仕事は、経営層から新入社員まで、社内外のあらゆる立場の人と関わるため、コミュニケーションスキルは最も重要な基盤となります。単に話がうまいということではなく、相手や状況に応じた多様なコミュニケーションが求められます。

- 傾聴力: 社員面談や労務相談、採用面接などにおいて、相手の話を真摯に聞き、本音や背景にある想いを引き出す力です。相手が安心して話せるような雰囲気を作り、表面的な言葉だけでなく、その裏にある感情や意図を汲み取ることが重要です。

- 伝達力・説明力: 複雑な人事制度や法律について、専門用語を多用せず、誰にでも分かりやすく説明する力です。会社説明会で学生に自社の魅力を伝えたり、制度変更の目的を社員に説明して納得を得たりする場面で不可欠です。

- 対人調整力: 意見が対立する部署間の利害を調整したり、経営層と社員の間の溝を埋めたりする力です。それぞれの立場を尊重しつつ、客観的な事実に基づいて粘り強く対話し、合意形成を図る能力が求められます。

これらのコミュニケーションスキルは、信頼関係を構築し、あらゆる人事業務を円滑に進めるための土台となります。

② 企画力と実行力

現代の人事は、オペレーション業務をこなすだけでなく、課題解決のための新しい施策を企画し、実行していく能力が強く求められます。

- 課題発見・分析力: 従業員満足度調査のデータや離職率の推移、各部門へのヒアリングなどから、組織が抱える本質的な課題を発見し、その原因を分析する力です。「最近、若手の離職が多い」という事象に対して、「なぜ離職するのか?」「キャリアパスに不安があるのか?」「マネジメントに問題があるのか?」と深掘りして仮説を立てます。

- 企画・立案力: 明らかになった課題を解決するために、具体的な人事施策を企画する力です。例えば、「若手のキャリア不安」という課題に対して、「メンター制度の導入」「キャリア研修の実施」「1on1ミーティングの定着化」といった打ち手を考え、その目的、内容、スケジュール、予算などを盛り込んだ企画書を作成します。

- 実行力・プロジェクト推進力: 企画した施策を絵に描いた餅で終わらせず、関係者を巻き込みながら最後までやり遂げる力です。プロジェクトの進捗を管理し、発生する問題に柔軟に対応しながら、計画を確実に実行に移していく推進力が不可欠です。

現状維持ではなく、常により良い組織を目指して変化を生み出していく、攻めの人事にとって中核となるスキルです。

③ 調整力と交渉力

人事の仕事は、さまざまなステークホルダー(利害関係者)との調整・交渉の連続です。

- 社内調整力: 例えば、新しい人事評価制度を導入する際には、経営層の承認を得るだけでなく、各事業部門の責任者や、評価を受ける側の社員組合など、様々な立場の関係者と意見を交換し、合意を形成していく必要があります。それぞれの言い分を理解し、全体の最適解を見出すための粘り強い調整が求められます。

- 社外との交渉力: 中途採用においては、人材紹介エージェントと求める人物像や紹介手数料について交渉したり、採用候補者本人と給与や待遇などの労働条件について交渉したりします。自社の状況と相手の希望を天秤にかけながら、双方にとって納得のいく着地点を見つける能力が必要です。

これらのスキルは、会社の代表として、あるいは部門間のハブとして、利害を調整し、物事を前に進めるために欠かせません。

④ 高い事務処理能力とPCスキル

企画や調整といった華やかな側面に目が行きがちですが、人事の仕事は正確性が求められる地道な事務処理も非常に多く、これらを迅速かつ正確にこなす能力が土台となります。

- 正確性・緻密さ: 給与計算や社会保険手続き、年末調整などは、1円、1日の間違いが社員の生活や信頼に直結します。細かい数字やデータを何度も確認し、ミスなく処理する集中力と緻密さが不可欠です。

- 効率性・スピード: 毎月の給与計算や入退社手続きなど、締切が厳しい定型業務を効率的に処理する能力も重要です。業務フローを改善したり、ITツールを活用したりして、生産性を高める工夫が求められます。

- PCスキル: Wordでの文書作成、PowerPointでの研修資料や提案資料の作成はもちろん、特にExcelスキルは必須です。VLOOKUP関数やIF関数、ピボットテーブルなどを使いこなし、社員データや給与データ、勤怠データなどを集計・分析する能力は、あらゆる人事業務で役立ちます。

ミスのない正確な事務処理が、社員からの信頼の基礎を築きます。

⑤ 労働関連法規に関する知識

人事業務は、労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働安全衛生法など、数多くの法律と密接に関わっています。

これらの法令を遵守することは、企業のコンプライアンスの根幹であり、社員を守り、会社を法的なリスクから守るために不可欠です。法改正は頻繁に行われるため、常に最新の情報をキャッチアップし、自社の規程や運用に正しく反映させていく必要があります。

例えば、残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金といった法改正に対応するためには、法律の条文を正しく理解し、自社の勤怠管理システムや給与体系、就業規則などを適切に見直さなければなりません。

もちろん、最初からすべてを暗記している必要はありませんが、何か問題が発生した際に「これは法律的にどうなっているのだろう?」と気づき、自分で調べたり、専門家(社会保険労務士など)に相談したりできることが重要です。学習意欲を持ち続け、知識をアップデートしていく姿勢が求められます。

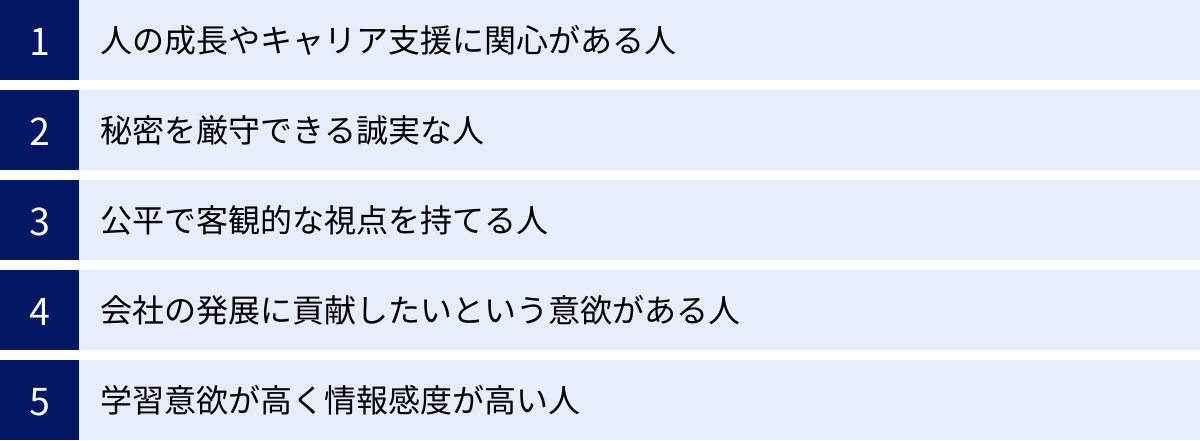

人事の仕事に向いている人の特徴

どのような人が人事の仕事で活躍できるのでしょうか。ここでは、人事に向いている人の5つの特徴を解説します。これらの要素に当てはまる人は、人事としての素質があるかもしれません。

人の成長やキャリア支援に関心がある人

人事の仕事の根幹には、「人」への興味・関心があります。「どうすれば人は成長するのか」「どうすれば社員が活き活きと働けるのか」といったテーマに純粋な関心を持てる人は、人事の仕事に大きなやりがいを感じられるでしょう。

他人の成功を自分のことのように喜べる人、人の話を聞いてその人の強みや可能性を見出すのが得意な人、誰かのキャリアの相談に乗るのが好きな人は、採用、育成、配置といった業務でその強みを発揮できます。企業の成長と人の成長を重ね合わせて考えられる視点は、人事担当者にとって最も大切な資質の一つです。

秘密を厳守できる誠実な人

前述の通り、人事は社員の給与や評価、プライベートな情報など、極めて高い機密情報を扱います。そのため、口が堅く、何があっても職務上知り得た秘密を漏らさないという強い倫理観と誠実さは、人事担当者にとって絶対条件です。

ゴシップ好きであったり、安易に社内の情報を他人に話してしまったりする人は、人事として信頼を得ることはできません。誰に対しても誠実で、信頼できる人柄であることが、社員が安心して相談できる人事担当者になるための第一歩です。

公平で客観的な視点を持てる人

人事の判断は、社員の処遇に直接影響を与えるため、常に公平・公正であることが求められます。特定の社員と仲が良いからといって評価を甘くしたり、個人的な好き嫌いで判断を歪めたりすることは決して許されません。

感情や主観に流されることなく、定められたルールや基準、客観的な事実に基づいて物事を判断できる冷静さが必要です。時には、親しい同僚や尊敬する上司に対しても、厳しい判断や指摘をしなければならない場面もあります。私情を挟まず、常に会社全体、組織全体の視点から物事を考えられるバランス感覚が重要になります。

会社の発展に貢献したいという意欲がある人

人事の仕事は、単に社員の世話をするだけでなく、人材戦略を通じて会社の発展に貢献するという経営的な視点が不可欠です。自社の事業内容や経営戦略を深く理解し、「会社の成長のために、人事として何ができるか」を常に考えられる人が求められます。

「この会社をもっと良くしたい」「社員が誇りを持てる会社にしたい」という強い当事者意識が、新しい制度を企画したり、困難な調整業務を乗り越えたりする原動力になります。会社への貢献意欲が高い人は、経営層からも信頼され、より戦略的な業務を任されるようになるでしょう。

学習意欲が高く情報感度が高い人

人事を取り巻く環境は、法改正、テクノロジーの進化(HRテック)、働き方の多様化など、常に変化しています。昨日までの常識が、今日には通用しなくなることも珍しくありません。

そのため、常に新しい知識や情報をインプットし、学び続ける高い学習意欲が不可欠です。労働関連法の改正はもちろん、他社の先進的な人事施策、新しい採用トレンド、人材育成の手法など、幅広い情報にアンテナを張り、自社に取り入れられるものはないかを考える姿勢が重要です。変化を恐れず、むしろ楽しんでキャッチアップできる人は、人事として長く活躍し続けることができます。

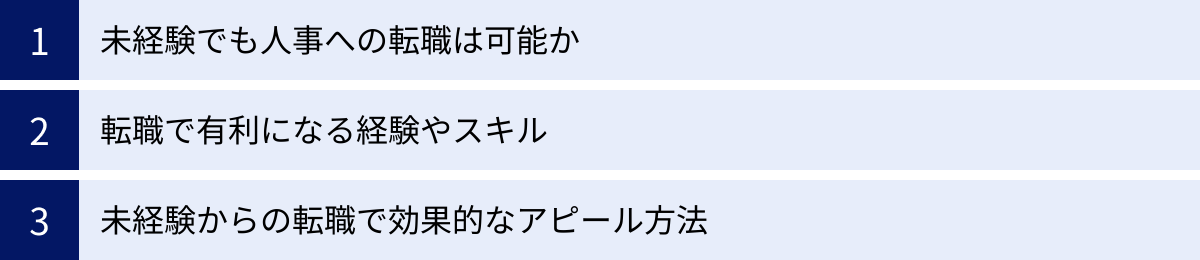

未経験から人事になるには?

専門性が高いイメージのある人事ですが、未経験からでも挑戦することは可能です。ここでは、未経験からの転職の可能性や、有利になる経験、効果的なアピール方法について解説します。

未経験でも人事への転職は可能か

結論から言うと、未経験から人事への転職は可能ですが、簡単ではありません。特に大手企業や人気企業の人事ポジションは、経験者でなければ採用されにくいのが実情です。

しかし、企業によっては「未経験者歓迎」の求人を出すケースもあります。特に、以下のような企業・状況では、未経験者にもチャンスが広がる傾向があります。

- 成長中のベンチャー企業・中小企業: 組織が急拡大しており、人事部門の強化が急務な企業です。専任の人事担当者がいなかったり、少人数で業務を回していたりするため、ポテンシャルを重視して未経験者を採用し、一緒に組織を創り上げていきたいと考える場合があります。

- 人事部門内のアシスタントポジション: まずは給与計算や社会保険手続きの補助、採用アシスタントといった定型的な業務からスタートし、徐々に専門性を高めていくキャリアパスを想定している求人です。

- 社内異動: 現在所属している会社に人事部門への異動希望を出すのも有効な手段です。自社の事業や文化を既に理解している点は大きなアドバンテージになります。

未経験からの転職を目指す場合、最初から採用企画や制度設計といった上流の仕事に就くのは難しいため、まずは労務や採用アシスタントなど、比較的入りやすい領域からキャリアをスタートさせるのが現実的な戦略と言えるでしょう。

転職で有利になる経験やスキル

人事未経験であっても、これまでのキャリアで培った経験やスキルが、人事の仕事で活かせる場合は転職で有利に働くことがあります。

営業や接客などの対人折衝経験

営業職や販売・接客職などで培った高いコミュニケーション能力や対人折衝能力は、人事の仕事、特に採用業務で高く評価されます。

- 目標達成意欲: 営業で培った「目標数値に対するコミットメント」は、採用目標人数の達成に向けた粘り強い活動に活かせます。

- ヒアリング能力: 顧客のニーズを的確に引き出してきた経験は、採用面接で候補者の本音を引き出したり、現場部門の採用要件をヒアリングしたりする際に役立ちます。

- 関係構築力: 顧客と良好な関係を築いてきた経験は、候補者や人材紹介エージェントとの信頼関係構築に繋がります。

部署やチームのマネジメント経験

部署やチームのリーダー、管理職として、メンバーの育成や目標管理、評価を行った経験は、人事の仕事と親和性が非常に高いです。

- 人材育成経験: 部下の指導や育成、1on1ミーティングなどを通じて、人の成長を支援した経験は、研修の企画・運営やキャリア開発支援に直結します。

- 目標設定・評価経験: チームの目標を設定し、メンバーの業績を評価した経験は、人事評価制度の運用において、現場の管理職の気持ちを理解する上で大きな強みとなります。

- 課題解決能力: チームが抱える課題を解決してきた経験は、組織全体の課題を発見し、人事施策で解決していくプロセスに応用できます。

未経験からの転職で効果的なアピール方法

未経験から人事を目指す際は、志望動機と自己PRで「なぜ人事なのか」「人事で何をしたいのか」「自分の経験をどう活かせるのか」を具体的に伝えることが重要です。

- 「なぜ人事なのか」を自分の原体験と結びつける: 「人の成長を支援したい」という漠然とした理由だけでは不十分です。「前職で後輩を指導し、彼が成果を出した時に大きな喜びを感じた経験から、個人の成長を組織の力に変える人事の仕事に魅力を感じた」というように、具体的なエピソードを交えて語ることで、説得力が増します。

- 応募企業の人事課題を仮説立てて話す: 企業のウェブサイトや求人情報、ニュース記事などを読み込み、「貴社は現在、〇〇という事業に力を入れているため、△△というスキルを持つ人材の採用・育成が課題ではないでしょうか。私の□□という経験は、その課題解決に貢献できると考えています」というように、自分なりに企業の課題を分析し、貢献できることを具体的に提案する姿勢は、高い意欲の表れとして評価されます。

- 活かせるスキルを具体的にアピールする: 前述の営業経験やマネジメント経験などを棚卸しし、「営業として培った目標達成意欲と関係構築力を、採用担当として母集団形成や候補者フォローに活かしたい」というように、これまでの経験と人事業務を具体的に結びつけて説明しましょう。

- 学習意欲を示す: 労働法規や人事関連の知識を自主的に学んでいる姿勢を見せることも有効です。関連書籍を読んだり、資格の勉強を始めたりしていることを伝えれば、未経験であっても意欲の高さをアピールできます。

人事の仕事に役立つおすすめの資格5選

資格取得が必須ではありませんが、人事に関連する資格を持っていると、専門知識の証明になり、転職やキャリアアップで有利に働くことがあります。ここでは、特におすすめの資格を5つ紹介します。

① 社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法令の専門家であり、人事・労務分野における最高峰の国家資格の一つです。労働社会保険の手続き代行、就業規則の作成、人事労務に関するコンサルティングなどを行います。

この資格を取得することで、労働法規に関する深い知識が身につき、給与計算、社会保険手続き、労務トラブル対応といった業務で専門性を発揮できます。人事のスペシャリストとしてキャリアを築きたい人には最適な資格です。

(参照:全国社会保険労務士会連合会 公式サイト)

② キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは、個人のキャリア形成を支援する専門家としての能力を証明する国家資格です。キャリアに関する相談を受け、自己理解を深める手助けをし、主体的なキャリアプランの設計をサポートします。

この資格で得られるカウンセリング技法やキャリア理論の知識は、採用面接、社員のキャリア面談、育成計画の立案、復職支援など、人事の幅広い場面で活かすことができます。社員一人ひとりに寄り添う人事を実践したい人におすすめです。

(参照:厚生労働省 職業能力開発局)

③ 衛生管理者

衛生管理者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康障害や労働災害を防止するための措置を行う専門家です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、必ず選任しなければならない国家資格です。

資格には第一種と第二種があり、業種によって必要な種類が異なります。この資格を取得すると、職場巡視による労働環境の改善、健康診断の実施、ストレスチェックの運用、安全衛生委員会の運営など、社員が安全で健康に働ける環境づくりを主導できます。特に労務や職場環境整備の分野で強みを発揮します。

(参照:公益財団法人 安全衛生技術試験協会)

④ メンタルヘルス・マネジメント®検定

メンタルヘルス・マネジメント®検定は、働く人たちの心の不調を未然に防ぎ、活力ある職場づくりを目指すための知識や対処法を習得することを目的とした検定試験です。大阪商工会議所が主催しています。

Ⅰ種(マスターコース)、Ⅱ種(ラインケアコース)、Ⅲ種(セルフケアコース)の3種類があり、人事担当者としては、管理職向けのⅡ種や、人事労務管理スタッフとして社内のメンタルヘルス対策を推進するⅠ種の内容が役立ちます。ストレスチェック制度の運用や、休職・復職支援、ハラスメント対策など、社員の心の健康を守る上で実践的な知識が身につきます。

(参照:大阪商工会議所 メンタルヘルス・マネジメント®検定 公式サイト)

⑤ 産業カウンセラー

産業カウンセラーは、働く人が抱える問題を自らの力で解決できるよう、心理的な手法を用いて支援する専門家です。一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格です。

傾聴を中心としたカウンセリングスキルを体系的に学ぶことで、社員面談やハラスメント相談、人間関係のトラブル対応などにおいて、相手に寄り添いながら本質的な課題解決を支援する能力が高まります。社員が安心して相談できる窓口としての役割を担いたい人に適した資格です。

(参照:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会)

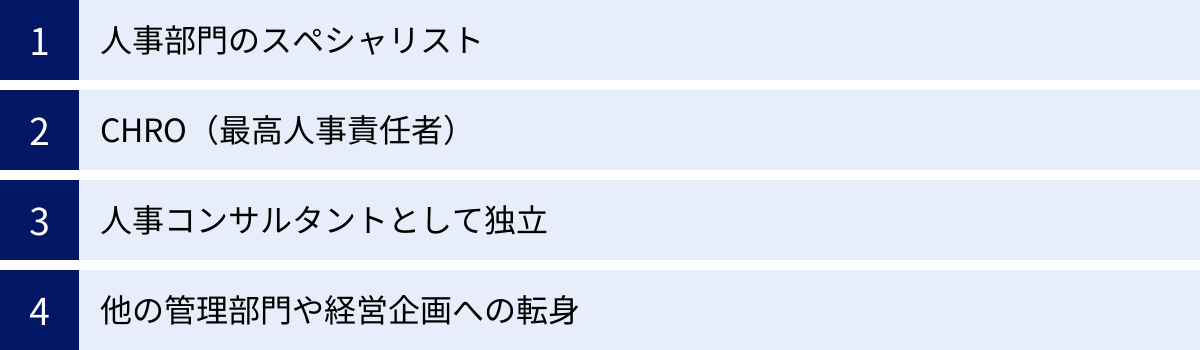

人事のキャリアパス

人事としてキャリアをスタートさせた後には、どのような道筋があるのでしょうか。ここでは、代表的な4つのキャリアパスを紹介します。

人事部門のスペシャリスト

一つの道を究めるキャリアパスとして、人事部門の中で特定の領域の専門性を高めていく道があります。例えば、「採用のプロフェッショナル」として採用戦略の立案から実行までを統括したり、「労務のスペシャリスト」として労働法規や社会保険のエキスパートになったり、「人材開発の専門家」として研修体系の構築や組織開発をリードしたりするキャリアです。特定の分野で深い知見と経験を積むことで、市場価値の高い専門人材として、社内外で頼られる存在になることができます。

CHRO(最高人事責任者)

人事としての経験を積み、マネジメント経験を重ねた先には、CHRO(Chief Human Resource Officer:最高人事責任者)という経営幹部への道が開かれています。CHROは、CEOのパートナーとして、経営戦略に基づいた人事戦略全般の責任を負うポジションです。人材の採用・育成・配置から、組織文化の醸成、M&Aにおける人事統合(PMI)まで、経営視点で人事のすべてを統括します。人事のプロフェッショナルとしての最終ゴールの一つと言えるでしょう。

人事コンサルタントとして独立

企業の人事部門で培った経験や専門性を活かして、人事コンサルタントとして独立する、あるいはコンサルティングファームに転職するキャリアパスもあります。特定の企業に所属するのではなく、外部の専門家として、複数のクライアント企業が抱える人事課題(制度設計、組織開発、採用支援など)の解決を支援します。多様な業界や規模の企業に関わることで、さらに知見を広げることができる魅力的なキャリアです。

他の管理部門や経営企画への転身

人事業務を通じて培った経営視点や組織を動かす力は、他の職種でも高く評価されます。特に、会社全体を俯瞰して戦略を立てる経営企画部門や、法務・総務・経理といった他の管理部門とは業務上の関連性も高く、キャリアチェンジしやすい傾向にあります。人事として組織や事業を深く理解した経験は、どの部門に行っても大きな強みとなるでしょう。

人事の年収の目安

人事の年収は、個人の経験やスキル、役職、そして所属する企業の規模や業界によって大きく異なります。ここでは公的なデータを参考に、年収の目安を見ていきましょう。

厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、「他に分類されない事務従事者」の中に含まれる「人事・労務事務員」の平均年収は、約513.6万円となっています。これは、決まって支給する現金給与額(月額)の平均である約35.5万円に12を掛け、年間の賞与その他特別給与額の平均である約87.6万円を足して算出したものです。

| 項目 | 平均値 |

|---|---|

| きまって支給する現金給与額 | 355,100 円 |

| 年間賞与その他特別給与額 | 876,300 円 |

| 推計年収 | 5,137,500 円 |

(参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計))

※年収は「きまって支給する現金給与額」×12 +「年間賞与その他特別給与額」で算出。

ただし、これはあくまで全体の平均値です。一般的に、企業の規模が大きくなるほど年収水準は高くなる傾向があります。また、メンバークラス、リーダー、課長、部長と役職が上がるにつれて年収も上昇します。

未経験から人事に転職した場合、初年度の年収は前職の給与や経験にもよりますが、350万円〜450万円程度からスタートすることが多いようです。そこから経験を積み、専門性を高めていくことで、年収を上げていくことが可能です。特に、戦略人事や組織開発といった上流工程を担える人材や、CHROのような経営層になれば、年収1,000万円以上を目指すことも十分に可能です。

人事の仕事は、企業の成長と人の成長に深く関われる、非常にやりがいのある専門職です。この記事で紹介した仕事内容や求められるスキルを参考に、ご自身のキャリアプランを考えてみてはいかがでしょうか。