現代社会において、働き方の多様化や複雑化する人間関係などを背景に、働く人々のメンタルヘルスやキャリア形成への関心が高まっています。このような状況下で、企業や組織における「心の専門家」として注目されているのが「産業カウンセラー」です。

産業カウンセラーは、働く人々が抱えるさまざまな悩みに寄り添い、個人と組織の両方が健全に機能するための支援を行う重要な役割を担います。その専門性は、人事労務担当者や管理職、キャリア支援に携わる人々にとって、自身の業務の質を大きく向上させる武器となり得ます。

一方で、「産業カウンセラーは意味ない」といった声が聞かれることもあり、資格取得を検討している方にとっては不安要素となっているかもしれません。この声は、資格の性質や求人の現状など、特定の側面から生まれた誤解を含んでいる可能性があります。

この記事では、産業カウンセラーとはどのような専門家なのか、その具体的な仕事内容や活躍の場から、資格取得のメリット、そして「意味ない」と言われる理由の真相までを徹底的に解説します。さらに、資格取得のための具体的なステップ、試験の概要、合格に向けた勉強のポイントまで、網羅的に情報を提供します。

本記事を通じて、産業カウンセラーという資格の真の価値を理解し、ご自身のキャリアプランにおける位置づけを明確にするための一助となれば幸いです。

目次

産業カウンセラーとは

産業カウンセラーは、現代の職場における複雑な課題に対応するための専門的な知識とスキルを持つプロフェッショナルです。その存在は、従業員一人ひとりの心の健康を守り、キャリアの成長を支援するだけでなく、組織全体の活性化にも貢献します。ここでは、産業カウンセラーの基本的な定義と、その主な役割について深く掘り下げていきます。

働く人の心とキャリアを支える専門家

産業カウンセラーとは、一言で表すならば「働く人と組織の健全な成長を心理的な側面から支援する専門家」です。一般社団法人 日本産業カウンセラー協会によって認定される民間資格であり、心理学的な手法を用いて、個人が抱える問題の解決を援助します。

ここで言う「産業」とは、単に製造業や工場といった狭い意味ではなく、企業、官公庁、団体など、人々が働くあらゆる組織や職場を指します。そして「カウンセラー」は、専門的な知識と技術に基づき、相談者の話に深く耳を傾け(傾聴)、自律的な問題解決を促す役割を担います。

現代社会では、テクノロジーの進化、グローバル化、働き方の多様化(リモートワークの普及など)により、職場環境は常に変化しています。こうした変化は、新たな機会を生む一方で、従業員に精神的な負担やストレス、キャリアに関する不安をもたらす要因ともなっています。例えば、成果主義の徹底によるプレッシャーの増大、コミュニケーションの希薄化による孤立感、キャリアパスの不透明さによる将来への不安などが挙げられます。

このような背景から、従業員のメンタルヘルスケアやキャリア自律の支援は、個人の問題としてだけでなく、企業の持続的な成長を左右する重要な経営課題として認識されるようになりました。産業カウンセラーは、まさにこの課題に応えるための専門家であり、働く人々が直面する個人的な悩みから、組織が抱える構造的な問題まで、幅広い領域でその専門性を発揮します。

彼らは単に「話を聞くだけ」の存在ではありません。カウンセリング理論、パーソナリティ理論、キャリア発達理論、メンタルヘルスに関する知識、さらには労働関連法規といった多岐にわたる学識を基盤としています。この体系的な知識があるからこそ、個人の内面的な問題と、その人が置かれている職場環境という外面的な要因の両方を視野に入れ、多角的なアプローチで支援を行うことが可能なのです。

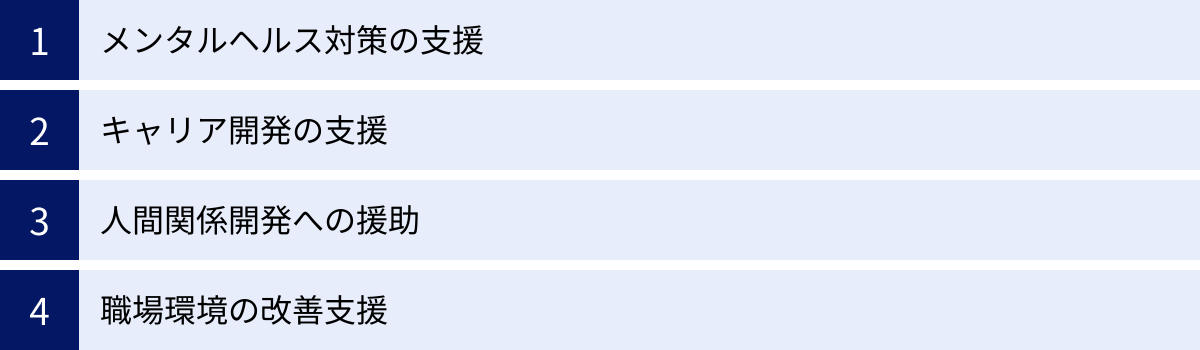

産業カウンセラーの主な役割

産業カウンセラーの活動は多岐にわたりますが、その中核となる役割は、日本産業カウンセラー協会によって大きく4つの領域に整理されています。これらの役割は相互に関連し合っており、状況に応じて複合的に実践されます。

- メンタルヘルス対策への支援

最も中心的な役割であり、従業員の心の健康を維持・増進するための活動です。具体的には、ストレスや不安、抑うつ気分、職場での不適応などに悩む従業員への個別カウンセリングが挙げられます。また、問題が深刻化する前に対処する「予防」の観点も重要です。全従業員を対象としたセルフケア研修(自身のストレスに気づき対処する方法を学ぶ)や、管理職を対象としたラインケア研修(部下の異変に早期に気づき、適切に対応する方法を学ぶ)の企画・実施も行います。さらに、労働安全衛生法で義務付けられているストレスチェック制度の運用支援(実施者や面接指導の担当など)も、重要な業務の一つです。 - キャリア開発への支援

従業員が自分自身の職業人生を主体的・自律的に設計し、実行していくことを支援する役割です。キャリアに関するカウンセリングを通じて、従業員が自身の興味、価値観、能力を深く理解し、将来のキャリアプランを具体化する手助けをします。「このままでいいのだろうか」「自分の強みがわからない」「異動や昇進に不安がある」といった悩みに対し、専門的な視点から情報提供や自己分析のサポートを行います。また、組織全体の視点から、キャリアデザイン研修の企画・実施や、社内公募制度、自己申告制度といったキャリア開発施策の運用に関わることもあります。 - 人間関係開発への援助

職場における円滑なコミュニケーションと良好な人間関係の構築を支援する役割です。上司と部下、同僚間のコミュニケーション不全や意見の対立、ハラスメントの問題などは、従業員のメンタルヘルスや組織の生産性に深刻な影響を与えます。産業カウンセラーは、こうした問題に関する相談に応じるとともに、組織内のコミュニケーションを活性化させるための働きかけを行います。例えば、アサーション(相手を尊重しつつ自分の意見を適切に主張する)トレーニングや、チームビルディング研修などを通じて、建設的な人間関係を築くためのスキル向上を支援します。 - 職場環境改善への支援

個人へのアプローチだけでなく、組織全体や職場環境そのものに働きかけ、より働きやすい環境を創り出すことを支援する役割です。従業員満足度(ES)調査や組織風土調査の結果を分析し、潜んでいる問題点を可視化します。そして、その分析結果に基づいて、経営層や人事部門に対し、具体的な改善策(例えば、業務プロセスの見直し、評価制度の改定、コミュニケーションラインの整備など)を提言します。個人へのカウンセリングを通じて得られた現場の声を、組織レベルの改善に繋げる橋渡し役を担うことも、産業カウンセラーのユニークで重要な機能です。

これらの4つの役割を通じて、産業カウンセラーは、従業員が心身ともに健康で、やりがいを感じながら働き続けられる環境を整え、ひいては組織全体の活性化と生産性向上に貢献する、不可欠な存在と言えるでしょう。

産業カウンセラーの具体的な仕事内容

産業カウンセラーの役割は、前述の4つの領域(メンタルヘルス、キャリア開発、人間関係開発、職場環境改善)において、多岐にわたる具体的な業務として展開されます。ここでは、それぞれの領域でどのような仕事が行われるのかを、より実践的な視点から詳しく解説します。

メンタルヘルス対策の支援

メンタルヘルス対策は、産業カウンセラーの業務の中でも特に重要性が高く、活動の中心となる領域です。個人の不調への対応から、組織全体での予防体制の構築まで、その内容は幅広いです。

- 個別カウンセリングの実施

従業員からの相談に一対一で対応します。相談内容は、「仕事のプレッシャーで眠れない」「上司との関係がうまくいかず、会社に行くのが辛い」「将来への漠然とした不安がある」など、非常に多岐にわたります。産業カウンセラーは、安全で安心できる環境を提供し、相談者が自身の感情や思考を自由に話せるように傾聴します。その過程で、相談者自身が問題の本質に気づき、解決の糸口を見つけられるよう支援します。重要なのは、安易にアドバイスをするのではなく、あくまで相談者の自己解決能力を引き出すことに徹する点です。 - セルフケア・ラインケア研修の企画と実施

メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「予防」活動も重要な仕事です。- セルフケア研修: 全従業員を対象に、自分自身のストレス状態に早期に気づき、適切に対処するための知識やスキル(ストレスコーピング)を学んでもらう研修です。ストレスのメカニズム、リラクゼーション法、思考の転換法などをテーマに、講義やワークショップ形式で実施します。

- ラインケア研修: 主に管理職を対象に、部下のメンタルヘルスの不調を早期に発見し、適切に対応するための方法を学んでもらう研修です。「いつもと違う部下」のサイン(遅刻・欠勤の増加、ミスの多発、表情が暗いなど)に気づく観察力、相談を受けた際の傾聴のスキル、専門家(産業医やカウンセラー)へ繋ぐタイミングなどを具体的に指導します。

- ストレスチェック制度の運用支援

2015年から従業員50名以上の事業場で義務化されたストレスチェック制度において、産業カウンセラーは専門家として重要な役割を果たします。具体的には、ストレスチェックの「実施者」や「実施事務従事者」として、制度の円滑な運営をサポートします。また、高ストレスと判定された従業員からの申し出に基づき、医師による面接指導が行われる前の相談対応や、面接指導後のフォローアップなども行います。集団分析の結果から職場のストレス要因を特定し、職場環境改善に繋げる提言を行うことも期待される業務です。 - 休職・復職支援(リワーク支援)

メンタルヘルス不調により休職した従業員が、スムーズに職場復帰し、再休職することなく安定して働き続けられるよう支援します。休職中の定期的な面談による状況確認、復職に向けた不安の軽減、そして復職後のフォローアップカウンセリングなど、段階に応じたきめ細やかなサポートが求められます。また、本人だけでなく、受け入れる職場の上司や同僚との調整役を担い、周囲の理解と協力体制を整えることも重要な仕事です。

キャリア開発の支援

従業員一人ひとりが自律的にキャリアを築いていく「キャリア自律」の重要性が増す中、産業カウンセラーによるキャリア開発支援のニーズも高まっています。

- キャリアカウンセリングの実施

従業員のキャリアに関する悩みや目標に対し、専門的な視点から支援します。「自分の強みや適性がわからない」「今後のキャリアパスをどう描けばいいか」「異動希望を出すべきか迷っている」といった相談に応じます。キャリア理論やアセスメントツール(職業興味検査など)を活用しながら、相談者が自己理解を深め、主体的な意思決定ができるようにサポートします。単に求人を紹介するのではなく、個人の価値観やライフプラン全体を見据えた長期的な視点での支援が特徴です。 - キャリアデザイン研修の企画と実施

特に若手・中堅社員を対象に、自身のキャリアについて考える機会を提供する研修です。これまでの職務経歴を振り返り(経験の棚卸し)、自身の強みや価値観を再認識し、今後の目標設定を行うワークショップなどを企画・運営します。これにより、従業員の仕事に対するモチベーション向上や、組織へのエンゲージメント強化を図ります。

人間関係開発への援助

職場の生産性や雰囲気は、従業員間の人間関係に大きく左右されます。産業カウンセラーは、より良い人間関係を築くための援助を行います。

- 職場内のコミュニケーション問題への対応

「上司に意見が言えない」「同僚との間で対立が起きている」「ハラスメントかもしれないと感じる」といった相談に対応します。カウンセリングを通じて、相談者の感情を受け止め、問題の整理を手伝います。必要に応じて、関係者間の調整役を担ったり、人事部門と連携して解決策を探ったりすることもあります。守秘義務を厳守し、相談者のプライバシーに最大限配慮しながら、客観的かつ中立的な立場で関わることが求められます。 - コミュニケーションスキル向上のための研修

組織全体のコミュニケーションを円滑にするため、各種研修を実施します。例えば、効果的な報告・連絡・相談の方法、相手に不快感を与えずに依頼や断りを行うアサーショントレーニング、異なる意見を建設的に統合していくためのグループワークなどを通じて、従業員の対人関係スキル向上を支援します。

職場環境の改善支援

個人への働きかけでけでなく、組織そのものをより良くしていくアプローチも、産業カウンセラーの重要な役割です。

- 組織診断と分析

従業員満足度調査(ES調査)や、前述のストレスチェックの集団分析結果などを活用し、組織が抱える課題をデータに基づいて可視化します。「どの部署でストレスが高いか」「コミュニケーションに課題を感じている従業員が多いか」「人事評価制度への不満はどの程度か」といった点を分析し、問題の根本原因を探ります。 - 改善策の提言と実行支援

分析結果に基づき、経営層や人事部門に対して具体的な改善策を提言します。例えば、「コミュニケーション不足が課題であれば、定期的な1on1ミーティングの導入を提案する」「長時間労働が問題であれば、業務プロセスの見直しやITツールの活用を検討するよう働きかける」などです。カウンセリングで得た現場の生の声と、客観的なデータを組み合わせることで、説得力のある提言が可能になります。提言するだけでなく、改善策が実行される過程においても、専門家としてのアドバイスやファシリテーションを行うなど、継続的に関わっていきます。

このように、産業カウンセラーの仕事は、個人の深い悩みに寄り添うミクロな視点から、組織全体の課題を捉えるマクロな視点まで、非常に幅広く、専門性の高いものであることがわかります。

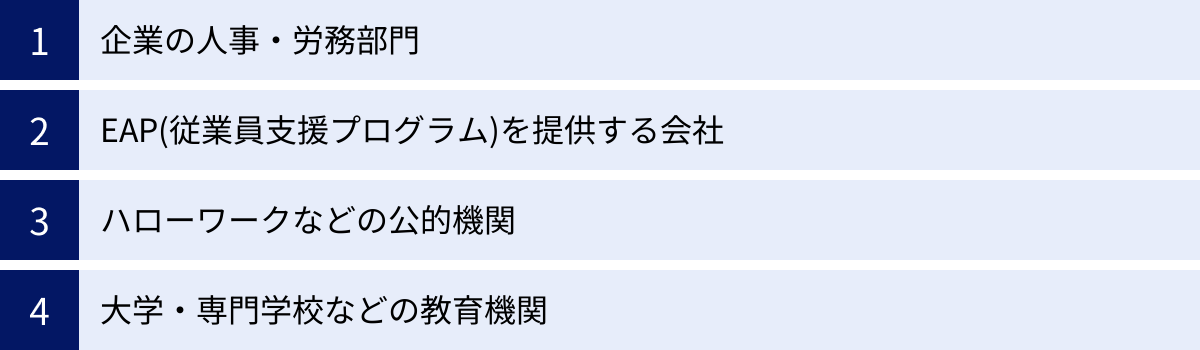

産業カウンセラーが活躍する場所

産業カウンセラーの資格とスキルは、さまざまなフィールドで活かすことができます。企業内の専門職としてだけでなく、外部の専門機関や公的機関、教育現場など、活躍の場は多岐にわたります。ここでは、産業カウンセラーが主にどのような場所で活躍しているのかを具体的に紹介します。

企業の人事・労務部門

最も代表的な活躍の場が、一般企業の人事・労務部門や、関連部署です。企業に直接雇用される「社内カウンセラー」として、その専門性を発揮します。

- 健康管理室・相談室

従業員の心身の健康をサポートするために設置された専門部署です。ここに所属する産業カウンセラーは、従業員からのメンタルヘルスに関する相談を直接受け付け、カウンセリングを行います。また、産業医や保健師と連携し、健康診断後のフォローやストレスチェック後の面接指導、休職・復職支援などをチームで行うことも多くあります。従業員がいつでも気軽に相談できる窓口として、セーフティネットの役割を果たします。 - 人事・労務・総務部門

「カウンセラー」という専門職のポストがない場合でも、人事・労務・総務といった管理部門の担当者が産業カウンセラーの資格を活かすケースは非常に多いです。例えば、人事担当者であれば、採用面接で応募者の潜在的なストレス耐性を見極めたり、新入社員研修でメンタルヘルス教育を行ったりする際に、学んだ知識とスキルが役立ちます。労務担当者であれば、従業員の勤怠データから不調のサインを早期に察知し、適切な声かけを行う「ラインケア」を実践できます。既存の業務にカウンセリングマインドを取り入れることで、より人間味のある、効果的な人事労務管理が実現できます。 - ダイバーシティ推進室・健康経営推進室

近年、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な経営の観点から、「健康経営」や「ダイバーシティ&インクルージョン」を推進する専門部署を設置する企業が増えています。こうした部署では、多様な背景を持つ従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できるような職場環境づくりがミッションとなります。産業カウンセラーは、マイノリティの従業員が抱えがちな心理的負担への配慮や、異なる価値観を持つ従業員間のコミュニケーションを円滑にするための施策立案などで、その専門性を大いに発揮できます。

EAP(従業員支援プログラム)を提供する会社

EAP(Employee Assistance Program)とは、企業と契約し、その企業の従業員に対して社外から専門的な支援サービスを提供するプログラムのことです。EAPを提供する専門会社は、産業カウンセラーにとって重要な活躍の場の一つです。

EAP機関に所属するカウンセラーは、契約企業の従業員から、電話、オンライン(ビデオ通話やチャット)、対面など、さまざまな形式で相談を受け付けます。相談内容はメンタルヘルス不調に限らず、キャリアの悩み、人間関係、プライベートな問題(家族、経済問題など)まで幅広く対応します。

社内の人間には話しにくいデリケートな問題も、外部の専門家になら安心して相談できるというメリットがあり、多くの企業がEAPを導入しています。EAP機関では、個人へのカウンセリングだけでなく、契約企業に対してストレスチェックの実施支援、各種研修の提供、組織コンサルティングなど、包括的なサービスを展開しており、産業カウンセラーは多様な業務に携わる機会があります。複数の企業の課題に触れることができるため、幅広い経験を積むことができるのも特徴です。

ハローワークなどの公的機関

国や地方自治体が運営する公的機関も、産業カウンセラーの知識が求められる場所です。

- ハローワーク(公共職業安定所)

求職者に対する職業相談や就職支援を行う職員として、産業カウンセラーのスキルは非常に有効です。失業中の求職者は、経済的な不安や再就職へのプレッシャーから、精神的に不安定になりがちです。カウンセリングマインドを持って相談に応じることで、求職者の不安を和らげ、自己肯定感を高め、前向きな就職活動を後押しすることができます。特に、長期失業者や就職に困難を抱える人々への支援において、その専門性が活かされます。 - 地域若者サポートステーション(サポステ)

働くことに悩みを抱える15歳から49歳までの若者を対象に、就労に向けた支援を行う機関です。ひきこもりやニート状態にある若者など、より丁寧な個別支援が必要なケースが多く、心理的なサポートの専門知識を持つ産業カウンセラーの役割は大きいです。 - その他公的相談機関

自治体が設置する労働相談センターや、男女共同参画センターなどでも、労働問題やキャリアに関する相談員として、産業カウンセラーの資格を持つ人が活躍しています。

大学・専門学校などの教育機関

働く人の支援というイメージが強い産業カウンセラーですが、これから社会に出ていく学生を支援する教育機関も重要な活躍の場です。

- キャリアセンター・就職課

大学や専門学校のキャリアセンター(就職課)では、学生の就職活動を支援するキャリアカウンセラーとして活躍します。自己分析のサポート、エントリーシートの添削、面接練習といった具体的な就活支援に加え、就職活動に伴う学生の不安やストレスに対する心理的サポートも行います。どの業界・職種に進むべきか迷う学生に対し、カウンセリングを通じて本人の興味や価値観を明確にし、主体的な職業選択ができるよう導きます。 - 学生相談室

学生生活全般の悩みに対応する学生相談室でも、カウンセラーとして働く道があります。学業の悩み、友人関係、家族の問題、メンタルヘルスの不調など、学生が抱えるさまざまな問題に対応します。特に、社会に出ることへの不安(モラトリアム)を抱える学生への支援は、産業領域の知見が活かせる分野です。

このように、産業カウンセラーの活躍の場は、特定の業界や職種に限定されるものではなく、「人と組織」に関わるあらゆる場面に広がっています。

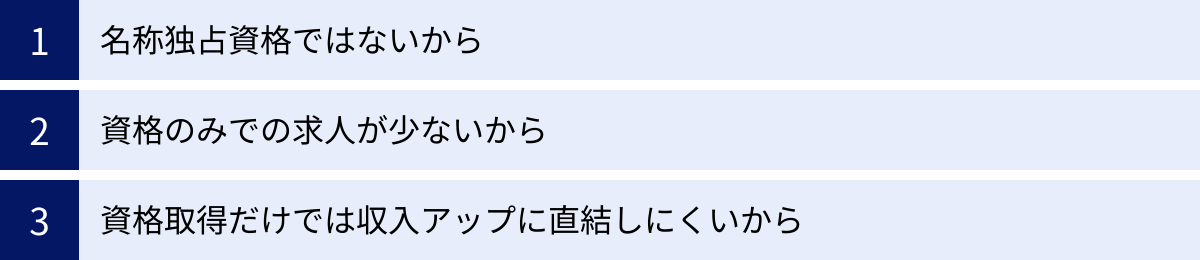

産業カウンセラーは「意味ない」と言われる3つの理由

産業カウンセラーの資格取得を検討する際、インターネットなどで「意味ない」「役に立たない」といった否定的な意見を目にすることがあります。こうした声は、資格の価値を誤解していたり、期待と現実のギャップから生じたりするものです。ここでは、なぜ「意味ない」と言われてしまうのか、その主な3つの理由を客観的に分析し、その背景を深く理解していきます。

① 名称独占資格ではないから

産業カウンセラーが「意味ない」と言われる最大の理由の一つが、この資格が「名称独占資格」ではないという点にあります。

資格には大きく分けて「業務独占資格」と「名称独占資格」があります。

- 業務独占資格: 医師や弁護士、公認会計士などがこれにあたります。資格を持つ人だけが、その業務(医療行為や法律事務など)を独占的に行うことができ、無資格者が行うと法律で罰せられます。

- 名称独占資格: 保育士や社会福祉士、公認心理師などが該当します。資格を持つ人だけがその名称(「保育士」など)を名乗ることが許されます。業務自体は無資格者でも行える場合がありますが、その名称を名乗ることはできません。

産業カウンセラーは、これらいずれにも該当しない「民間資格」です。つまり、法律上、「産業カウンセラー」という名称を名乗ることや、産業領域でカウンセリング業務を行うことを制限する法律はありません。極端に言えば、誰でも今日から「私は産業カウンセラーです」と名乗ること自体は可能です。

この事実が、「資格を取らなくても名乗れるなら、取得する意味がない」という短絡的な意見に繋がってしまっています。しかし、これは資格の本質的な価値を見誤った見方です。実際には、一般社団法人 日本産業カウンセラー協会が認定する「産業カウンセラー」資格は、体系的な養成講座と厳格な試験を経て得られるものであり、その知識とスキルを客観的に証明する重要な証となります。企業の人事担当者や相談者は、自称のカウンセラーと、協会認定の資格を持つカウンセラーとでは、信頼度が全く違うことを理解しています。したがって、名称独占でないからといって価値がないと判断するのは早計です。

② 資格のみでの求人が少ないから

二つ目の理由は、求人市場の現実にあります。「産業カウンセラー」という職種名で、未経験者から応募できる求人は、残念ながら非常に少ないのが実情です。

多くの企業では、「カウンセラー」として専門職を一人採用するよりも、既存の人事・労務担当者にその役割を担ってもらう方が、コストや組織運営の面で効率的だと考える傾向があります。そのため、求人を探すと、以下のようなケースが多く見られます。

- 人事・労務職の「歓迎スキル」として

求人票の応募資格欄に、「人事労務経験3年以上」といった実務経験が必須要件として挙げられ、「産業カウンセラー資格保有者歓迎」と付記されているパターンです。この場合、資格はあくまでプラスアルファの評価要素であり、資格を持っているだけでは応募条件を満たせないことがほとんどです。 - 経験者向けの求人

「企業でのカウンセリング実務経験○年以上」といった条件が課せられる求人です。これは、EAP機関や、すでにカウンセリング体制が確立されている大企業などで見られます。資格取得直後の未経験者が応募するのは困難です。

このように、「資格さえ取れば、すぐにカウンセラーとして就職・転職できる」と考えていると、現実とのギャップに直面し、「こんなはずではなかった。資格を取っても意味がなかった」と感じてしまうのです。この資格は、それ単体でキャリアを切り開く万能のパスポートというよりは、既存のキャリア(特に人事労務や管理職など)に専門性を付加し、業務の質を高めるための強力な武器と捉える方が、より現実に即していると言えます。

③ 資格取得だけでは収入アップに直結しにくいから

三つ目の理由は、収入面に関するものです。苦労して資格を取得しても、それが必ずしも直接的な収入増に結びつくとは限らないという現実があります。

- 資格手当が支給される企業は限定的

一部の企業では、産業カウンセラー資格の保有者に対して月々数千円から1万円程度の資格手当を支給する制度がありますが、これはまだ一般的ではありません。多くの企業では、資格取得は自己啓発の一環と見なされ、直接的な給与アップの対象とはならないのが現状です。 - 昇進・昇格への影響は間接的

資格を持っていること自体が、直接昇進の要件になることは稀です。もちろん、資格取得を通じて得た知識やスキルを実務で発揮し、部下のマネジメントがうまくいったり、職場の問題解決に貢献したりすれば、それが評価されて結果的に昇進・昇格に繋がる可能性は十分にあります。しかし、その効果は間接的であり、成果として目に見えるまでには時間がかかります。

資格取得にかかる費用(養成講座の受講料は約20万~30万円程度)と時間を投資したにもかかわらず、短期的に給与明細に反映されないことから、「費用対効果が悪い」「取っても意味がなかった」と感じてしまう人がいるのです。しかし、これは資格の価値を短期的な金銭的リターンのみで測ろうとする見方であり、専門性の向上やキャリアの可能性の広がりといった、非金銭的な価値や長期的なリターンを見過ごしていると言えるでしょう。

これらの理由を理解すると、「意味ない」という言葉が、資格そのものの価値を否定するものではなく、資格に対する過度な期待や、活用方法に関する誤解から生じている側面が大きいことがわかります。次の章では、こうした懸念を払拭し、資格取得の真のメリットについて詳しく解説していきます。

「意味ない」は誤解!産業カウンセラー資格を取得する4つのメリット

前章で述べた「意味ない」と言われる理由は、資格の一側面に過ぎません。産業カウンセラー資格が持つ本質的な価値を理解すれば、それがキャリアにおいて強力な武器となり得ることがわかります。ここでは、ネガティブな意見は誤解であることを示した上で、資格を取得する具体的な4つのメリットを深掘りしていきます。

① 専門知識が身につき、他者からの信頼性が向上する

最大のメリットは、「働く人の支援」に関する体系的かつ専門的な知識とスキルが身につくことです。そして、その専門性が協会によって客観的に証明されるため、他者からの信頼性が格段に向上します。

なんとなく「人の話を聞くのが得意」というレベルと、カウンセリング理論に基づいて「傾聴」を実践できるレベルとでは、質が全く異なります。養成講座と試験を通じて、以下のような専門知識を体系的に学びます。

- カウンセリングの理論と技法: 傾聴、共感的理解、受容といったカウンセリングの基本姿勢から、問題解決を促すための具体的な関わり方までを学びます。

- 心理学の諸理論: 人間の行動や心理を理解するためのパーソナリティ理論、発達心理学など、カウンセリングの土台となる知識を習得します。

- メンタルヘルス: ストレスのメカニズム、精神疾患の基礎知識、予防のためのセルフケア・ラインケアなど、職場のメンタルヘルス対策に必要な知識を学びます。

- 労働関連法規: 労働安全衛生法(ストレスチェック制度など)をはじめ、従業員の権利や企業の義務に関する基本的な法律知識も身につけます。

これらの知識を背景に持つことで、従業員からの相談に対し、単なる同情や精神論で応じるのではなく、専門家としての根拠に基づいた対応が可能になります。例えば、部下からメンタル不調の相談を受けた管理職がこの資格を持っていれば、冷静に状況をアセスメントし、産業医や人事部門と連携するなど、適切な初期対応ができます。この「適切な対応」ができるという事実が、相談者からの「この人になら安心して話せる」という信頼に繋がるのです。

「産業カウンセラー」という資格名は、あなたが働く人の支援に関するプロフェッショナルな訓練を受けた人間であることを示す、信頼の証となるのです。

② 現在の職場でキャリアの幅が広がる

「資格のみでの求人が少ない」という現実は、裏を返せば、現在の職場で資格を活かすことに大きな価値があることを示唆しています。資格取得は、特に人事労務担当者や管理職にとって、キャリアの可能性を大きく広げるきっかけとなります。

- 人事・労務担当者の場合

日々の業務の質が向上します。採用面接では、応募者の言葉の裏にある価値観やストレス耐性などをより深く理解できるようになります。従業員との面談では、傾聴スキルを活かして本音を引き出し、エンゲージメント向上や離職防止に繋げることができます。また、メンタルヘルス研修やキャリア研修を内製化し、講師として登壇することも可能になり、社内での専門家としてのポジションを確立できます。 - 管理職(マネージャー)の場合

部下との1on1ミーティングの質が劇的に変わります。部下のキャリアの悩みやプライベートな問題にも適切に寄り添えるようになり、信頼関係が深まります。部下のメンタル不調のサインを早期に察知し、深刻化する前に対処する「ラインケア」を効果的に実践できるようになるため、チーム全体のパフォーマンス維持・向上に貢献できます。部下を育成し、チームをまとめる「ピープルマネジメント」の能力が飛躍的に高まるでしょう。 - 営業職やその他の職種の場合

顧客との信頼関係構築にも役立ちます。顧客のニーズを深く傾聴し、真の課題を理解する能力は、ソリューション提案の質を高めます。また、社内の他部署との連携やプロジェクトマネジメントにおいても、円滑なコミュニケーションを促進するスキルが活かされます。

このように、産業カウンセラーの資格は、特定の専門職に就くためだけでなく、あらゆる職種において対人支援能力と問題解決能力を高め、現在の仕事に深みと広がりを与えるものなのです。

③ 他の資格と組み合わせることで専門性が高まる

産業カウンセラー資格は、他の専門資格と組み合わせることで、「1+1=2」以上の相乗効果(シナジー)を生み出し、唯一無二の専門性を構築できます。

| 組み合わせる資格 | 相乗効果の例 |

|---|---|

| キャリアコンサルタント(国家資格) | キャリアの相談に加え、それに伴うメンタルの悩みにも深く対応できる。キャリアとメンタルの両面から統合的な支援が可能になり、支援の質が格段に向上する。 |

| 社会保険労務士 | 労働法規や社会保険手続きといった「制度・法律」の専門知識に、「人の心」を理解する視点が加わる。労務トラブルの対応において、法的な側面だけでなく、当事者の心理にも配慮した円満な解決を目指せる。 |

| 精神保健福祉士 | 精神障害者の支援という福祉領域の専門性に、企業という「働く場」での支援の視点が加わる。障害を持つ人の就労支援や、企業におけるリワーク支援で、より専門的で実践的なサポートが可能になる。 |

| 衛生管理者 | 職場の物理的な安全衛生管理に加え、心理的な安全(メンタルヘルス)の管理も担えるようになる。「健康経営」を推進する上で、心身両面からのアプローチができる専門家として重宝される。 |

このように、自分のキャリアの軸となる資格や経験に、産業カウンセラーの「心理的支援」のスキルを掛け合わせることで、他の専門家との差別化を図り、より希少価値の高い人材になることができるのです。

④ 独立開業の選択肢も生まれる

企業内での活躍だけでなく、将来的には独立開業というキャリアパスも視野に入れることができます。もちろん、資格取得後すぐに独立するのは現実的ではありませんが、企業で実務経験を十分に積んだ後であれば、その道は開かれます。

独立後の働き方としては、以下のようなものが考えられます。

- 研修講師・組織コンサルタント: 企業と契約し、メンタルヘルス研修、コミュニケーション研修、キャリアデザイン研修などを提供する。また、組織診断や職場環境改善のコンサルティングを行う。

- 個人カウンセラー: 個人を対象としたカウンセリングルームを開業し、キャリアやメンタルに関する相談に応じる。オンラインカウンセリングも普及しており、場所を選ばずに活動しやすくなっている。

- EAPカウンセラーとして業務委託: EAP機関と業務委託契約を結び、フリーランスのカウンセラーとして活動する。

独立開業は、収入が不安定になるリスクも伴いますが、自分の裁量で仕事ができ、専門性を直接社会に還元できるという大きなやりがいがあります。産業カウンセラーの資格は、そのような未来の選択肢を一つ増やしてくれる、可能性に満ちた資格なのです。

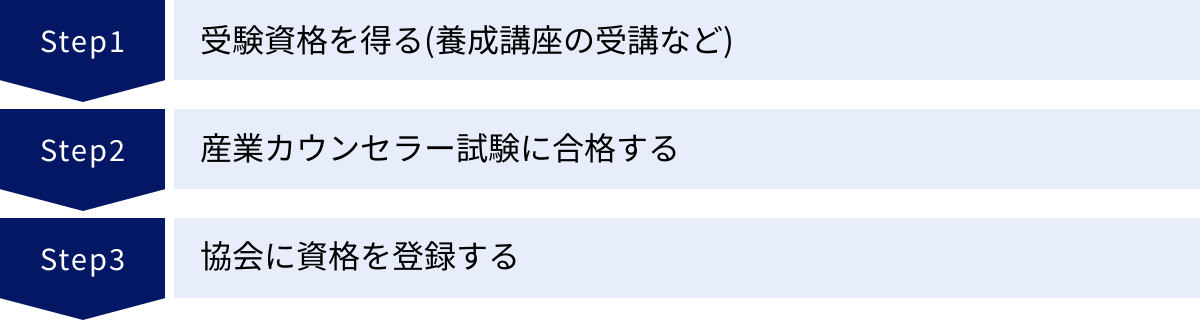

産業カウンセラー資格の取得方法【3ステップで解説】

産業カウンセラーの資格を取得するためには、定められたプロセスを着実に進める必要があります。独学で試験を受けることはできず、まずは受験資格を得ることから始まります。ここでは、資格取得までの道のりを、具体的な3つのステップに分けて分かりやすく解説します。

① 受験資格を得る(養成講座の受講など)

産業カウンセラー試験を受験するためには、まず「受験資格」を満たす必要があります。主な方法は、一般社団法人 日本産業カウンセラー協会が主催する「産業カウンセラー養成講座」を修了することです。

- 産業カウンセラー養成講座とは

この講座は、産業カウンセラーとして必要な学識と技能を体系的に習得するために設計されたプログラムです。単なる知識の詰め込みではなく、カウンセリングの核となる「傾聴」の実技(ロールプレイング)を徹底的に学ぶことに重きが置かれているのが大きな特徴です。受講生同士でカウンセラー役と相談者役を繰り返し体験し、講師から具体的なフィードバックを受けることで、実践的なスキルを磨いていきます。 - 講座の形式・期間・費用

講座は、受講生のライフスタイルに合わせて選べるよう、いくつかの形式が用意されています。- 通学制: 全国各地の教室で、週末などを利用して学ぶスタイルです。約6ヶ月から10ヶ月程度の期間が一般的です。対面での実技指導を密に受けられるメリットがあります。

- オンライン(e-ラーニング): 理論学習はオンラインで行い、実技演習(面接実習)のみ指定の教室に通うスタイルです。時間や場所の制約が少なく、自分のペースで学習を進めやすいのが特徴です。

- 費用: 講座の費用は、コースによって多少異なりますが、概ね20万円台後半から30万円台前半が目安となります。(参照:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会公式サイト)教材費や実習費などが含まれています。

- その他の受験資格

養成講座の修了以外にも、大学院で特定の科目を履修することで受験資格が得られる場合があります。具体的には、大学院研究科において、心理学、心理学隣接諸科学、人間科学、人間関係学のいずれかの名称を冠する専攻の修士課程を修了し、協会が定める特定の科目(産業カウンセリングに関連する理論や実習など)の単位を修得していることが条件となります。このルートに該当する方は比較的少ないため、ほとんどの人が養成講座を受講して受験資格を得ています。

このステップが、産業カウンセラーへの道のりの第一歩であり、最も重要な土台を築く期間となります。

② 産業カウンセラー試験に合格する

受験資格を得たら、次はいよいよ産業カウンセラー試験に臨みます。この試験は、学科試験と実技試験の2つで構成されており、両方に合格する必要があります。

- 学科試験

産業カウンセリング概論、カウンセリングの理論、心理学の諸理論、メンタルヘルス、労働関連法規など、養成講座で学んだ幅広い知識が問われます。マークシート形式で行われます。 - 実技試験

カウンセラーとしての実践的な能力が評価されます。具体的には、カウンセリング場面を想定したロールプレイングと、対話の記録(逐語記録)の読解・評価が行われます。単に知識があるだけでなく、カウンセラーとしてふさわしい態度や傾聴スキルが身についているかが厳しく問われます。

試験の難易度は決して低くなく、特に実技試験は十分なトレーニングが必要です。養成講座で学んだことを繰り返し復習し、ロールプレイングの練習を重ねることが合格の鍵となります。試験の詳細については、後の章で詳しく解説します。

③ 協会に資格を登録する

学科試験と実技試験の両方に見事合格すると、日本産業カウンセラー協会から合格通知が届きます。しかし、この時点ではまだ正式な「産業カウンセラー」ではありません。

最終ステップとして、協会に会員として入会し、資格登録を行う必要があります。所定の登録料と年会費を納入し、手続きを完了させることで、晴れて「産業カウンセラー」として認定され、資格を名乗ることができるようになります。

資格登録後は、協会の会員として、以下のようなメリットがあります。

- 継続的な学習の機会: 資格更新に必要な研修や、専門性をさらに高めるための各種セミナー、学会に参加できます。

- 最新情報の入手: 会報誌などを通じて、メンタルヘルスやキャリア支援に関する最新の動向や法改正などの情報を得られます。

- ネットワークの構築: 地域の支部活動や研修会などを通じて、同じ志を持つ他のカウンセラーと交流し、情報交換や相互研鑽を行うことができます。

資格は取得して終わりではなく、登録後も継続的に学び続け、専門性を維持・向上させていくことが重要です。この3つのステップを経て、ようやくプロの産業カウンセラーとしてのスタートラインに立つことができるのです。

産業カウンセラー試験の概要

産業カウンセラー資格の取得を目指す上で、試験の内容を正確に把握しておくことは不可欠です。ここでは、受験資格、試験日程、試験科目、そして合格率といった試験の全体像を、最新の情報に基づいて詳しく解説します。(情報は変更される可能性があるため、必ず一般社団法人 日本産業カウンセラー協会の公式サイトで最新情報をご確認ください)

受験資格

産業カウンセラー試験を受験するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- A. 協会指定の養成講座を修了した者

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会が実施する「産業カウンセラー養成講座」を修了した人です。これが最も一般的なルートです。 - B. 大学(院)で指定科目を履修した者

4年制大学または大学院で心理学関連の学部・専攻を卒業・修了し、かつ協会が定める「A群からG群までの科目群から、G群を含み3科目群以上、合計10科目以上、16単位以上」を履修している必要があります。対象となる科目群は以下の通りです。- A群: 産業カウンセリング、カウンセリング、臨床心理学などの概論

- B群: カウンセリングの理論

- C群: パーソナリティ、心理アセスメントに関する理論

- D群: 発達、家族、教育、学習に関する心理学

- E群: 産業・組織心理学、労働関係の理論

- F群: 精神医学、精神保健、心身医学に関する理論

- G群: カウンセリングまたは心理臨床の演習・実習

この条件に該当するかどうかの自己判断は難しいため、協会による個別の「受験資格認定審査」を受ける必要があります。

多くの場合、ルートA(養成講座の修了)を目指すことになります。

試験日程と会場

産業カウンセラー試験は、年に1回実施されます。

- 試験時期:

- 学科試験: 毎年1月下旬の日曜日

- 実技試験: 毎年1月下旬から2月上旬にかけての土日・祝日

- 申込期間: 前年の10月上旬から11月上旬頃までが一般的です。

- 試験会場: 学科・実技ともに、全国の主要都市(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡など)に設置されます。

詳細な日程や会場は、毎年7月頃に協会のウェブサイトで公開される試験要項で確認する必要があります。

試験科目(学科・実技)

試験は「学科試験」と「実技試験」の2本立てで行われ、両方の試験に合格して初めて総合合格となります。

学科試験

- 形式: 5肢択一のマークシート方式です。

- 出題範囲: 養成講座で学ぶ内容が網羅的に出題されます。主な出題科目は以下の通りです。

- 産業カウンセリング概論: 産業カウンセラーの役割、活動領域、倫理など

- カウンセリングの原理と技法: 傾聴、共感的理解、各種カウンセリング理論(来談者中心療法、精神分析、認知行動療法など)

- パーソナリティ理論: 人間の性格や行動を理解するための理論(特性論、類型論など)

- 発達心理学: 生涯を通じた人間の心の発達段階と課題

- 社会・組織心理学: 集団の中の個人、リーダーシップ、組織文化など

- メンタルヘルス: ストレス理論、精神疾患の基礎知識、職場でのメンタルヘルス対策

- 労働法令: 労働安全衛生法、労働基準法など、カウンセリングに関連する法律知識

- 合格基準: 満点の6割程度の得点が目安とされています。

実技試験

カウンセラーとしての実践能力を評価する、本試験の要とも言える試験です。

- 形式: 以下の2つの方法で評価されます。

- 逐語記録の読解: カウンセリング場面を文字に起こした「逐語記録」を読み、カウンセラーの応答の意図や、相談者の発言に隠された感情などを問う筆記試験です。

- ロールプレイング: 試験官が相談者役となり、受験者はカウンセラー役として6〜7分程度の短いカウンセリング(ミニ・カウンセリング)を行います。その後、その面接について試験官と口頭試問(やり取りの振り返り)を行います。

- 評価のポイント: 傾聴の姿勢、共感的な態度、受容的な関わりといった、カウンセラーとしての基本的な態度が最も重視されます。問題を解決したり、的確なアドバイスをしたりする能力ではなく、相談者が安心して話せる関係性を築けるかどうかが評価の核心です。

- 合格基準: 学科試験と同様に、満点の6割程度の得点が目安とされています。

合格率と難易度

日本産業カウンセラー協会が公表しているデータによると、近年の合格率は以下のようになっています。

| 試験区分 | 合格率の目安 |

|---|---|

| 学科試験 | 約60% ~ 75% |

| 実技試験 | 約60% ~ 70% |

| 総合合格率(両方合格) | 約60% ~ 65% |

(参照:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 試験結果データ)

この数字を見ると、受験者のうち約3人に1人から2人は不合格になる計算となり、決して簡単な試験ではないことがわかります。特に、学科と実技の両方を一度の受験で合格する「一発合格」は、容易ではありません。

難易度としては、養成講座で学んだ内容をしっかり復習し、特に対策が不可欠な実技試験のトレーニングを積めば、十分に合格を狙えるレベルと言えます。しかし、付け焼き刃の知識や、自己流のカウンセリングでは通用しない、専門性が問われる試験であると認識しておく必要があります。片方の試験にのみ合格した場合、翌年の試験に限り、合格した方の試験が免除される制度があります。

試験合格に向けた勉強のポイント

産業カウンセラー試験は、幅広い知識が問われる学科試験と、実践的なスキルが試される実技試験から構成されています。それぞれ特性が異なるため、効果的な対策を立てて学習を進めることが合格への近道です。ここでは、学科・実技それぞれの対策ポイントを解説します。

学科試験の対策

学科試験は、出題範囲が広いものの、問われる知識は養成講座のテキストが中心です。地道な努力が結果に結びつきやすい試験と言えます。

- ① 養成講座のテキストを徹底的に読み込む

これが全ての基本です。協会が発行する養成講座のテキストは、試験の出題範囲を網羅した最も重要な教材です。まずは通読して全体像を把握し、その後、章ごとに精読して内容を深く理解していきましょう。特に、太字で書かれている重要語句や、各理論の提唱者と内容の組み合わせは、正確に覚える必要があります。一度読んだだけで満足せず、何度も繰り返し読むことで、知識が定着していきます。 - ② 過去問題を繰り返し解く

テキストの読み込みと並行して、過去問題集に挑戦しましょう。過去問を解くことで、どのような形式で、どの分野が、どの程度の深さで問われるのかという出題傾向を肌で感じることができます。最初は解けなくても問題ありません。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ずテキストに戻って確認し、関連する知識を周辺も含めて復習する作業が重要です。最低でも過去3〜5年分は、複数回繰り返して解き、すべての選択肢について正誤を判断できるレベルを目指しましょう。 - ③ 自分だけのまとめノートを作成する

学習した内容を整理し、記憶を定着させるために、まとめノートの作成は非常に有効です。特に、混同しやすい理論(例:フロイト、ユング、アドラーの理論の違い)や、横断的な知識が必要な分野(例:各法律の要点)などを、自分なりに図や表を使って整理すると、頭の中が整理され、理解が深まります。試験直前には、このノートを見返すだけで効率的に総復習ができます。 - ④ 隙間時間を有効活用する

通勤時間や休憩時間などの短い時間も、貴重な学習時間です。スマートフォンアプリや単語カードなどを活用して、重要語句の暗記や、一問一答形式の問題を解く習慣をつけましょう。このような日々の小さな積み重ねが、最終的に大きな力となります。

実技試験の対策

実技試験は、知識だけでは突破できない、最も対策が難しい試験です。カウンセラーとしての「あり方」が問われるため、実践的なトレーニングが不可欠です。

- ① 養成講座のロールプレイングに真剣に取り組む

実技対策の基本は、養成講座内で行われるロールプレイング(面接実習)です。「練習だから」と気を抜かず、毎回が本番の試験だという意識で臨みましょう。カウンセラー役だけでなく、相談者役やオブザーバー(観察者)役も、他者のカウンセリングを客観的に見る貴重な学習機会です。それぞれの役割から得られる気づきを大切にしてください。講師からのフィードバックは、自分の癖や改善点を客観的に知るための宝の山です。素直に受け止め、次回のロールプレイングに活かすことを心がけましょう。 - ② 勉強会で仲間と練習を重ねる

養成講座の仲間と自主的に勉強会を開き、ロールプレイングの練習を重ねることは、非常に効果的です。講座以外の時間で練習量を確保できるだけでなく、お互いにフィードバックをし合うことで、多角的な視点から自分のカウンセリングを見つめ直すことができます。安心して本音で意見交換ができる仲間を見つけることが、合格への大きな助けとなります。 - ③ 逐語記録を作成し、自己分析する

ロールプレイングの様子を録音し、それを文字に起こして「逐語記録」を作成してみましょう。自分の応答を客観的に振り返ることで、「相槌が多すぎる」「質問ばかりしている」「相手の感情ではなく、事実ばかりを追っている」といった、自分では気づきにくいコミュニケーションの癖を発見できます。そして、「この場面で、もっと相談者の気持ちに寄り添うには、どう応答すればよかっただろうか」と、より良い応答を検討する(リフレクション)作業を繰り返すことで、カウンセリングスキルは着実に向上します。 - ④ 「傾聴」の基本に立ち返る

実技試験で最も大切なのは、「問題を解決しよう」「良いアドバイスをしよう」と焦らないことです。求められているのは、テクニックではなく、相談者が安心して話せるような受容的・共感的な態度です。相手の話を遮らず、最後まで真摯に耳を傾け、言葉にならない感情を汲み取ろうとすること。この「傾聴」の基本姿勢を、練習の時から常に意識することが、合格への一番の近道です。

学科・実技ともに、一朝一夕で身につくものではありません。計画的に学習を進め、特に実技は、頭で理解するだけでなく、身体で覚えるまで練習を繰り返すことが何よりも重要です。

産業カウンセラーの年収の目安

産業カウンセラーの資格取得を考える上で、収入面は多くの方が気になるポイントでしょう。しかし、産業カウンセラーの年収は、働き方(企業に所属するか、独立するか)や、本人の経験、スキル、他の資格との組み合わせなどによって大きく変動するため、一概に「いくら」と断言することは困難です。ここでは、一般的な傾向として、働き方別の年収の目安を解説します。

企業に所属する場合

企業に正社員として所属する産業カウンセラーの年収は、基本的にはその企業の人事・給与制度に準じます。したがって、所属する企業の規模や業種、役職によって大きく左右されます。

- 人事・労務部門などの一般社員として

産業カウンセラーの資格を活かして人事部や総務部で働く場合、年収は他の同年代の社員と大きく変わらないことがほとんどです。一般的に、年収400万円~700万円の範囲に収まることが多いでしょう。企業によっては、資格手当として月々数千円~1万円程度が上乗せされる場合もありますが、ない企業も多いのが実情です。 - 専門職(カウンセラー)として採用された場合

大企業や外資系企業などで、「社内カウンセラー」「EAPコンサルタント」といった専門職として採用される場合は、より高い専門性が求められるため、一般社員よりも高い給与水準が設定されていることがあります。この場合、経験やスキルにもよりますが、年収600万円~900万円程度、あるいはそれ以上を目指すことも可能です。ただし、このような求人は数が限られており、多くの場合、臨床心理士や公認心理師などの資格や、豊富な実務経験が求められます。

重要なのは、資格取得が即座に大幅な年収アップに繋がるわけではないという点です。むしろ、資格取得で得たスキルを活かして、従業員の離職率低下や生産性向上に貢献するなど、具体的な成果を出すことで評価が高まり、結果として昇進や昇給に結びついていく、という長期的な視点を持つことが大切です。

独立・開業する場合

企業に所属せず、フリーランスの産業カウンセラーとして独立・開業する場合、年収は完全に「本人次第」となります。収入は青天井の可能性を秘める一方で、安定しないリスクも伴います。

- 収入源の多様化

独立した場合の主な収入源は、以下のように多岐にわたります。- カウンセリング料: 個人向けのカウンセリングを提供します。料金設定は様々ですが、1回(50分~60分)あたり8,000円~15,000円程度が相場です。

- 研修講師料: 企業や団体と契約し、メンタルヘルス研修やコミュニケーション研修などの講師を務めます。研修の内容や時間にもよりますが、1回あたり5万円~数十万円の報酬が期待できます。

- コンサルティング料: 企業の組織課題(職場環境改善、休職・復職支援体制の構築など)に対して、専門家としてアドバイスや支援を行います。顧問契約を結ぶことで、安定的な収入に繋がります。

- EAP機関からの業務委託: EAPを提供する会社と業務委託契約を結び、契約企業の従業員のカウンセリングを担当します。

- 年収の幅

独立後の年収は、これらの仕事をどれだけ獲得できるかにかかっています。活動を始めたばかりの頃は、年収200万~300万円程度にとどまることも珍しくありません。一方で、実績を積み、顧客からの信頼を得て、安定的に案件を獲得できるようになれば、企業所属時を上回る年収(例:年収1,000万円以上)を得ることも十分に可能です。

ただし、独立して成功するためには、カウンセリングスキルだけでなく、自分を売り込むマーケティング能力、顧客を開拓する営業力、事業を管理する経営能力といった、ビジネススキルが不可欠です。資格取得後、まずは企業で数年間実務経験を積み、専門性と人脈を築いてから独立を目指すのが現実的なキャリアプランと言えるでしょう。

産業カウンセラーと他の関連資格との違い

「人の心を支援する」「キャリアを支援する」という領域には、産業カウンセラー以外にもいくつかの専門資格が存在します。それぞれの資格の役割や専門領域の違いを正しく理解することは、自身の目指す方向性を明確にする上で非常に重要です。ここでは、特に混同されやすい関連資格との違いを、表も用いて分かりやすく比較・解説します。

| 資格名 | 資格区分 | 主な対象領域 | 主な役割 | 受験資格の主なルート |

|---|---|---|---|---|

| 産業カウンセラー | 民間資格 | 産業(働く人・組織)に特化 | メンタルヘルス、キャリア、人間関係、職場環境の支援 | 養成講座修了など |

| 公認心理師 | 国家資格 | 保健医療、福祉、教育、司法、産業など広範 | 国民の心の健康に関する専門的援助、心理査定、多職種連携 | 大学+大学院で指定科目履修など |

| 臨床心理士 | 民間資格 | 保健医療、教育、福祉が中心 | 心理査定、心理面接など専門的心理業務 | 指定大学院修了が必須 |

| キャリアコンサルタント | 国家資格 | キャリア形成に特化 | 職業選択、能力開発などの相談・助言 | 養成講習修了など |

| 産業医 | -(医師免許が前提) | 産業(労働者) | 健康管理、面接指導、職場巡視などの医療的業務 | 医師免許+所定の要件 |

公認心理師・臨床心理士との違い

公認心理師と臨床心理士は、心理職の中でも特に専門性が高い資格として知られています。

- 公認心理師: 2017年に誕生した心理職初の国家資格です。活動領域は産業分野に限定されず、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪など、国民の心の健康に関わるあらゆる分野を対象とします。「名称独占資格」であり、資格取得には大学および大学院で指定科目を履修するなど、非常に厳しい要件が課せられます。医療機関での心理査定(心理検査)や、他の専門職(医師、看護師など)との連携(リエゾン)が重要な業務となります。

- 臨床心理士: 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格ですが、長い歴史と高い信頼性を持っています。活動領域は公認心理師と重なりますが、特に医療・教育分野での実績が豊富です。資格取得には指定された大学院の修士課程を修了することが必須条件であり、こちらも専門性は非常に高いです。

産業カウンセラーとの最大の違いは、活動領域の広さと専門性の深度です。公認心理師・臨床心理士が幅広い分野で深い心理アセスメントや心理療法を行うのに対し、産業カウンセラーは「働く人」と「組織」という産業領域に特化し、カウンセリングを軸に、より現場に密着した予防的・開発的な支援を行う点に特徴があります。

キャリアコンサルタントとの違い

キャリアコンサルタントは、2016年に国家資格化された、キャリア支援の専門家です。

- キャリアコンサルタント: 個人の適性や職業経験などに応じて、職業生活の設計・実行を支援する専門家です。職業選択や能力開発に関する相談・助言が主な業務であり、「名称独占資格」です。

産業カウンセラーもキャリア開発支援を行いますが、両者の違いは支援の主軸にあります。キャリアコンサルタントが「キャリア」そのものに焦点を当て、適職探しやスキルアップといった具体的な行動計画の策定を主眼とするのに対し、産業カウンセラーはキャリアの悩みの背景にある心理的な問題(例:自己肯定感の低さ、人間関係のストレス、メンタル不調)にも深くアプローチします。

両者は非常に親和性が高く、ダブルライセンス(両方の資格を取得すること)を目指す人も多いです。両方を持つことで、キャリアとメンタルの両面から統合的な支援ができる、非常に強力な専門家になることができます。

産業医との違い

産業医は、職場における労働者の健康管理を担う医師であり、産業カウンセラーとは役割が明確に異なります。

- 産業医: 医師免許を持ち、さらに労働安全衛生法で定められた要件(特定の研修の修了など)を満たした医師です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられています。

最大の違いは、産業医が「医師」であるという点です。産業医は、健康診断結果のチェック、長時間労働者への面接指導、職場巡視といった医学的な観点からの健康管理を行い、必要に応じて診断や治療に関する助言といった医療行為に関連する業務を行います。

一方、産業カウンセラーは医療行為を行うことはできません。あくまで心理的な側面からのサポートに徹します。実際の現場では、産業医と産業カウンセラーが連携する場面が多くあります。例えば、従業員のメンタル不調について、産業カウンセラーが初期相談に応じ、医学的な判断が必要だと考えられる場合に産業医に繋いだり、産業医の面接指導後に、カウンセラーが継続的なフォローアップを行ったりします。両者は、労働者の健康を守るための重要なパートナーと言えるでしょう。

産業カウンセラーに関するよくある質問

産業カウンセラーの資格取得を検討する中で、多くの方が抱くであろう疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

独学で資格を取得できますか?

結論から言うと、独学だけで産業カウンセラーの資格を取得することはできません。

産業カウンセラー試験を受験するためには、「受験資格」を得る必要があります。その最も一般的な方法が、一般社団法人 日本産業カウンセラー協会が指定する「産業カウンセラー養成講座」を修了することです。

この養成講座は、学科の知識を学ぶだけでなく、カウンセリングの根幹である「傾聴」を実践的に学ぶためのロールプレイング(面接実習)がカリキュラムの大部分を占めています。この実技演習は、独学では絶対に体験できない、資格取得に不可欠なプロセスです。

したがって、産業カウンセラーを目指す場合は、まず養成講座に申し込み、所定のカリキュラムを修了することが必須のステップとなります。

資格の有効期限や更新制度はありますか?

はい、産業カウンセラーの資格には有効期限があり、更新制度が設けられています。

資格の有効期間は5年間です。資格を維持するためには、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

更新するためには、資格有効期間の5年間に、日本産業カウンセラー協会が定める「資格登録更新要件」を満たさなければなりません。この要件は、協会が主催する研修会や学会、スーパービジョン(専門家による指導)などに参加することで得られる「みなし研修時間」を、規定の時間数(例:20時間以上など)取得することが中心となります。

この更新制度は、産業カウンセラーが資格取得後も常に自己研鑽に励み、専門家としての知識やスキルを最新の状態に保ち続けることを目的としています。資格は一度取ったら終わりではなく、継続的な学習が求められる、専門性の高い資格であると言えます。

(参照:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会公式サイト)

どのような人が産業カウンセラーに向いていますか?

産業カウンセラーには、専門知識やスキル以前に、人間性や資質が問われる側面があります。以下のような特性を持つ人は、産業カウンセラーに向いていると言えるでしょう。

- ① 人の話を真摯に聴ける人(傾聴力)

自分の意見を言ったり、アドバイスしたりするよりも先に、相手の話を最後まで丁寧に聴くことができる姿勢が最も重要です。相手の言葉だけでなく、その表情や声のトーンから、言葉にならない想いを汲み取ろうとする感受性も求められます。 - ② 相手の立場や感情に寄り添える人(共感力)

相談者の気持ちを「わかる、わかる」と安易に同調するのではなく、その人自身の世界観や価値観を尊重し、「そのように感じているのですね」と、相手の立場に立って理解しようとする力が求められます。 - ③ 物事を客観的・多角的に見れる人

相談者の話に感情移入しすぎず、一歩引いて冷静に状況を分析する客観性が必要です。また、個人の問題だけでなく、その背景にある組織や環境の問題にも目を向ける、広い視野を持つことも大切です。 - ④ 倫理観が高く、秘密を守れる人

カウンセリングで知り得た個人情報や相談内容を、絶対に外部に漏らさない「守秘義務」を厳守できる、高い倫理観は必須の資質です。相談者との信頼関係の根幹をなす部分です。 - ⑤ 自分自身の心の健康を保てる人

人の悩みやネガティブな感情に触れる機会が多いため、それらを引きずらずに、自分自身のメンタルヘルスを良好に保つ能力(セルフケア能力)が非常に重要になります。

これらの資質は、最初から完璧に備わっている必要はありません。養成講座での学びや、その後の自己研鑽を通じて、意識的に育てていくことが可能です。

まとめ

本記事では、産業カウンセラーの仕事内容、資格取得のメリット、具体的な取得方法、そして「意味ない」と言われる理由の真相まで、多角的な視点から詳しく解説してきました。

産業カウンセラーは、働く人々のメンタルヘルス、キャリア形成、人間関係、そして職場環境という4つの重要な領域において、個人と組織の双方を支援する専門家です。その役割は、ストレス社会と呼ばれる現代において、ますます重要性を増しています。

「名称独占資格ではない」「資格のみでの求人が少ない」といった理由から、「意味ない」という声が聞かれることもありますが、これは資格の一側面を捉えたにすぎません。資格取得を通じて得られる体系的な専門知識と実践的なカウンセリングスキルは、他者からの信頼性を格段に向上させます。

特に、現在人事労務や管理職といった「人」に関わる仕事をしている方にとっては、自身の業務の質を深め、キャリアの幅を広げるための強力な武器となります。また、キャリアコンサルタントや社会保険労務士といった他の資格と組み合わせることで、唯一無二の専門性を築き、将来的には独立開業という道も拓けます。

資格取得への道のりは、養成講座の受講と、決して容易ではない試験の合格が必要であり、時間も費用もかかります。しかし、それは同時に、働く人々に寄り添い、その成長を支えたいという強い意志を持つ人にとって、挑戦する価値のある、大きな可能性を秘めた投資と言えるでしょう。

この記事が、産業カウンセラーという資格への理解を深め、あなたのキャリアを考える上での一助となれば幸いです。