現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長を支える最も重要な資産は「人材」です。その人材の価値を最大限に引き出し、組織全体の活力を高める鍵として「従業員エンゲージメント」が注目されています。エンゲージメントが高い組織では、従業員一人ひとりが自らの仕事に誇りと情熱を持ち、自発的に企業の成長に貢献しようとします。その結果、生産性の向上、離職率の低下、そして顧客満足度の向上といった、経営に直結する多くのメリットがもたらされます。

しかし、「エンゲージメント」という言葉は知っていても、その本質的な意味や、具体的に何をすれば高められるのかを正確に理解している方はまだ多くないかもしれません。また、多くの企業がエンゲージメント向上に取り組むものの、思うような成果に繋がらず、課題を抱えているのも事実です。

この記事では、従業員エンゲージメントの基本的な概念から、その重要性が高まっている背景、そしてエンゲージメントを高めることでもたらされる具体的なメリットまでを深く掘り下げて解説します。さらに、明日からでも実践可能な20の具体的な施策、施策を成功に導くためのステップやポイント、エンゲージメントを可視化するための測定方法、そして役立つツールまで、網羅的にご紹介します。

本記事を通じて、従業員エンゲージメントの本質を理解し、自社の組織課題を解決するための具体的なアクションプランを描くための一助となれば幸いです。

目次

従業員エンゲージメントとは

従業員エンゲージメントとは、従業員が所属する企業に対して抱く「貢献意欲」や「愛着心」を指す言葉です。単に仕事に満足している状態(従業員満足度)や、会社に長く勤めたいという気持ち(ロイヤルティ)とは一線を画します。エンゲージメントが高い状態とは、従業員が企業のビジョンや目標に深く共感し、自らの仕事がその達成にどう繋がるかを理解した上で、主体的に能力を発揮しようとする熱意あふれる状態を意味します。

このエンゲージメントは、従業員と企業が互いに良い影響を与え合う、双方向の関係性に基づいています。企業が従業員の成長や働きがいを支援し、適切な環境を提供することで従業員のエンゲージメントが高まり、その結果として従業員は高いパフォーマンスを発揮して企業に貢献するという、好循環が生まれるのです。

現代の企業経営において、このエンゲージメントという指標がなぜこれほどまでに重視されるのでしょうか。それは、エンゲージメントが企業の競争優位性を生み出す根源的な力であると認識され始めたからです。優秀な人材の確保がますます困難になる中で、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、組織全体としての一体感を醸成することが、持続的な成長に不可欠となっています。

従業員エンゲージメントを構成する3つの要素

従業員エンゲージメントは、単一の感情や状態ではなく、複数の要素が組み合わさって構成される複合的な概念です。一般的に、世界的な人事コンサルティング会社であるウィリス・タワーズワトソン社が提唱したモデルに基づき、以下の3つの要素から成り立っているとされています。これらの要素がバランス良く満たされることで、従業員のエンゲージメントは真に高い状態となります。

理解度

「理解度(Rational Engagement)」は、従業員が企業のビジョン、ミッション、戦略、そして自らの役割をどれだけ合理的に理解し、納得しているかという側面です。これはエンゲージメントの土台となる知的な要素であり、「ヘッド(頭)」のエンゲージメントとも呼ばれます。

具体的には、以下のような状態を指します。

- 企業の経営理念や将来の方向性を明確に理解している。

- 会社の成功のために、自分が何をすべきかを把握している。

- 自部門の目標と会社全体の目標との繋がりを認識している。

- 自分の仕事が会社の業績にどのように貢献しているかを説明できる。

この理解度が低いと、従業員は日々の業務を「やらされ仕事」と感じてしまい、主体性を発揮することが難しくなります。なぜこの仕事をするのか、その先に何があるのかという目的意識が欠如するため、モチベーションを維持することも困難です。企業は、経営層からの定期的な情報発信や、管理職による丁寧な目標設定の共有などを通じて、従業員の「理解度」を高める努力が求められます。

共感度

「共感度(Emotional Engagement)」は、従業員が企業のビジョンや価値観、そして共に働く仲間に対して、どれだけ感情的な繋がりや愛着を感じているかという側面です。これはエンゲージメントを駆動させる情熱的な要素であり、「ハート(心)」のエンゲージメントとも呼ばれます。

具体的には、以下のような状態を指します。

- 所属する企業で働いていることに誇りを感じる。

- 企業の価値観(バリュー)に心から共感している。

- 上司や同僚と良好な人間関係を築けている。

- 組織の一員であるという一体感や帰属意識を持っている。

この共感度が高い従業員は、単に「仕事だから」という理由だけでなく、「この会社が好きだから」「この仲間と共に成功したいから」という強い想いを持って業務に取り組みます。困難な課題に直面した際にも、粘り強く解決策を探し、チームで協力して乗り越えようとします。共感度を高めるには、企業の理念を体現する行動を称賛する文化の醸成や、社内コミュニケーションの活性化、心理的安全性の確保といった取り組みが有効です。

行動意欲

「行動意欲(Motivational Engagement)」は、理解度と共感度を土台として、企業の成功のために、自らの役割を超えてでも貢献したいという自発的な行動として現れる側面です。これはエンゲージメントの具体的な表出であり、「ハンド(手足)」のエンゲージメントとも呼ばれます。

具体的には、以下のような状態を指します。

- 常に期待以上の成果を出そうと努力する。

- より良い仕事の進め方や新しいアイデアを積極的に提案する。

- 困難な状況でも、最後までやり遂げようとする。

- 他のメンバーを助けたり、チームの成功のために率先して行動したりする。

行動意欲の高い従業員は、まさに「組織を動かすエンジン」そのものです。指示された業務をこなすだけでなく、常に改善点を探し、イノベーションの種を見つけ出します。彼らの存在は、周囲の従業員にも良い影響を与え、組織全体の活力を高めます。この行動意欲を引き出すためには、従業員に適切な裁量権を与え、挑戦を奨励し、成果を正当に評価・承認する仕組みが不可欠です。これら3つの要素「理解度」「共感度」「行動意欲」が三位一体となって機能することで、従業員エンゲージメントは最大化され、組織の持続的な成長へと繋がっていくのです。

従業員満足度やロイヤルティとの違い

従業員エンゲージメントは、しばしば「従業員満足度」や「従業員ロイヤルティ」と混同されがちですが、これらは似て非なる概念です。その違いを正しく理解することは、エンゲージメント向上の施策を考える上で非常に重要です。

| 項目 | 従業員エンゲージメント | 従業員満足度 | 従業員ロイヤルティ |

|---|---|---|---|

| 関係性 | 双方向(企業 ⇔ 従業員) | 一方向(企業 → 従業員) | 一方向(従業員 → 企業) |

| 主な焦点 | 貢献意欲・成長・やりがい | 待遇・環境への満足 | 忠誠心・帰属意識 |

| 状態 | 能動的・主体的 | 受動的 | 受動的・固定的 |

| 業績への影響 | 直接的に相関 | 間接的に相関 | 相関性は必ずしも高くない |

| 具体例 | 「会社の成長に貢献したい」 | 「給与や福利厚生に満足」 | 「この会社を辞めたくない」 |

従業員満足度(Employee Satisfaction)とは、従業員が給与、福利厚生、労働時間、職場環境といった会社から与えられる待遇や環境に対して、どれだけ満足しているかを示す指標です。これは、企業から従業員への一方向的な関係性に基づいています。満足度が高いことは、従業員の不満を減らし、働きやすさを提供する上で重要ですが、必ずしも高いパフォーマンスに直結するわけではありません。「給料も良いし、職場環境も快適だから満足している。でも、仕事は最低限でいい」という状態も十分にあり得るからです。満足度は、エンゲージメントを高めるための「衛生要因」の一つではありますが、それ自体が目的ではありません。

一方、従業員ロイヤルティ(Employee Loyalty)とは、従業員が企業に対して抱く忠誠心や愛着心を指します。これは、従業員から企業への一方向的な感情です。ロイヤルティが高い従業員は、企業への帰属意識が強く、「長くこの会社で働きたい」と考えています。これは離職率の低下には貢献しますが、満足度と同様に、必ずしも業績向上に繋がるわけではありません。安定や居心地の良さを重視するあまり、変化を嫌い、現状維持を望む傾向に現れることもあります。

それに対して、従業員エンゲージメントは、企業と従業員の双方向的な関係性に基づいています。従業員は企業のビジョンに共感し、企業は従業員の成長を支援します。この信頼関係の中で、従業員は「企業の成功に自ら貢献したい」という強い意欲を持ち、能動的に行動します。エンゲージメントが高い状態は、満足度やロイヤルティの要素を含みつつ、さらに「貢献意欲」という業績に直結する要素が加わった、より高次な概念であると言えます。 したがって、現代の企業が目指すべきは、単なる満足度やロイヤルティの向上ではなく、業績向上に直結するエンゲージメントの向上なのです。

従業員エンゲージメントが注目される理由

近年、多くの企業経営者や人事担当者が、従業員エンゲージメントという指標に強い関心を寄せています。なぜ今、これほどまでにエンゲージGメントが注目されているのでしょうか。その背景には、私たちの社会や働き方を取り巻く、大きな環境変化が存在します。

働き方の多様化

一つ目の大きな理由は、リモートワークやフレックスタイム制度の普及に代表される「働き方の多様化」です。かつてのように、毎日同じ時間に同じオフィスに出社し、顔を合わせて仕事をするというスタイルはもはや当たり前ではなくなりました。働く場所や時間が自由になったことで、従業員はワークライフバランスを実現しやすくなるというメリットを得ましたが、一方で企業にとっては新たな課題が生まれています。

物理的に顔を合わせる機会が減ることで、従業員同士の偶発的なコミュニケーション(雑談など)が減少し、チームとしての一体感が希薄になりがちです。また、上司は部下の仕事ぶりやコンディションを直接見ることが難しくなり、孤独感や不安を抱える従業員も少なくありません。このような状況では、従来の管理手法だけでは、従業員のモチベーションを維持し、組織への帰属意識を育むことが困難になります。

そこで重要になるのが、エンゲージメントです。物理的な繋がりが弱まるからこそ、企業のビジョンや目標といった「目に見えないもの」で心理的な繋がりを強化する必要があるのです。従業員一人ひとりが、離れた場所で仕事をしていても、「自分はこの組織の一員であり、会社の目標達成に向けて貢献している」という実感を持てるかどうか。それが、多様な働き方の中での生産性を左右する鍵となります。エンゲージメントは、こうした新しい働き方の時代における、組織と個人を結びつける強力な接着剤の役割を果たすのです。

労働人口の減少と人材の流動化

二つ目の理由は、日本の社会構造的な課題である「労働人口の減少」と、それに伴う「人材の流動化」です。総務省の労働力調査によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は長期的に減少傾向にあり、企業にとって人材の確保はますます困難になっています。(参照:総務省統計局 労働力調査)

このような状況下で、企業間の人材獲得競争は激化しています。さらに、終身雇用制度が事実上崩壊し、転職に対する価値観も大きく変化しました。若い世代を中心に、一つの会社に勤め上げることよりも、自らのキャリアアップや成長機会を求めて積極的に転職を選ぶ人が増えています。

この「人材の流動化」時代において、企業が持続的に成長するためには、二つの側面からのアプローチが不可欠です。一つは、社外の優秀な人材を惹きつける魅力的な組織であること。もう一つは、今いる優秀な人材を社内に留め、その能力を最大限に引き出すことです。

ここで、従業員エンゲージメントが決定的な役割を果たします。エンゲージメントの高い企業は、従業員が生き生きと働いている様子が社外にも伝わり、「あの会社で働きたい」というポジティブな評判(リファラル採用の促進や採用ブランディングの向上)に繋がります。求職者にとって、給与や待遇だけでなく、「成長できる環境があるか」「やりがいを持って働けるか」といったエンゲージメントに関わる要素が、企業選びの重要な基準となっているのです。

同時に、高いエンゲージメントは、従業員の離職を防ぐ最も効果的な防波堤となります。自分の仕事に誇りを持ち、会社への貢献を実感できている従業員は、多少条件の良い他社からの誘いがあったとしても、安易に転職を選ぶことはありません。人材の定着は、採用コストや再教育コストの削減に直結するだけでなく、組織内に知識やノウハウが蓄積され、企業全体の競争力を高めることにも繋がります。

つまり、従業員エンゲージメントは、もはや単なる人事施策の一つではなく、人材獲得競争が激化し、働き方が多様化する現代において、企業の存続と成長を左右する経営戦略そのものであると言えるのです。

従業員エンゲージメントを高めることによる3つのメリット

従業員エンゲージメントを高めることは、単に「職場の雰囲気が良くなる」といった漠然とした効果に留まりません。企業の経営基盤を強化し、持続的な成長を促進する、具体的かつ測定可能な多くのメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 離職率が下がり定着率が上がる

エンゲージメント向上がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、離職率の低下と、それに伴う人材定着率の向上です。従業員が自らの仕事に意義を見出し、会社への貢献を実感できている状態では、組織への愛着や帰属意識が自然と高まります。

エンゲージメントの高い従業員は、以下のような思考を持つ傾向があります。

- 「この会社には、自分の成長を支えてくれる環境と仲間がいる」

- 「自分の仕事が、会社の成功や社会に貢献している実感がある」

- 「企業の将来性に期待しており、その一員として成長を見届けたい」

このようなポジティブな認識は、従業員を組織に強く結びつけます。たとえ困難な課題に直面したり、一時的に仕事がうまくいかなかったりしても、それを乗り越えるためのモチベーションを維持しやすくなります。結果として、安易な離職を防ぎ、特に将来を担うべき優秀な人材の流出を食い止めることができるのです。

人材の定着は、企業にとって計り知れない価値を持ちます。まず、採用コストと教育コストを大幅に削減できます。 一人の従業員が離職すると、その後任者を採用するための求人広告費や人材紹介手数料、採用担当者の人件費、そして新入社員を一人前に育てるための研修コストやOJT担当者の時間など、目に見えるコストだけでも多額の費用が発生します。さらに、業務の引き継ぎ期間中に生じる生産性の低下や、周囲の従業員のモチベーション低下といった、目に見えないコストも無視できません。

また、従業員が長く在籍することで、組織内に知識、スキル、ノウハウが着実に蓄積されます。 これにより、業務の属人化が防がれ、組織全体の業務遂行能力が向上します。ベテラン社員が若手社員を育成する文化が醸成され、組織としての持続的な成長サイクルが生まれるのです。

② 生産性と企業の業績が向上する

従業員エンゲージメントは、組織全体の生産性を高め、最終的には企業の業績向上に直結します。 これは、エンゲージメントが高い従業員が示す特徴的な行動によってもたらされます。

エンゲージメントの高い従業員は、単に与えられた業務をこなす「作業者」ではありません。自らの仕事にオーナーシップを持ち、どうすればもっと良い成果を出せるかを常に考えて行動する「貢献者」です。具体的には、以下のような行動が見られます。

- 自律的な行動: 指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、解決策を考えて実行します。

- 質の追求: 常に基準以上の成果を目指し、仕事の質にこだわります。

- イノベーションの創出: 現状に満足せず、新しいアイデアや業務改善案を積極的に提案します。

- 協力的な姿勢: チームや組織全体の目標達成を意識し、同僚と積極的に協力し、情報を共有します。

これらの行動が組織の隅々まで浸透すると、どうなるでしょうか。まず、個々の従業員のパフォーマンスが向上します。それがチーム全体の生産性向上に繋がり、最終的には組織全体の業績を押し上げることになります。実際に、米国の調査会社ギャラップ社が長年にわたり行っている調査では、エンゲージメントの高い企業は、そうでない企業に比べて収益性、生産性、顧客評価など、あらゆる経営指標において優れているという結果が一貫して報告されています。

エンゲージメントが高い職場では、従業員は自分の意見が尊重され、挑戦が奨励されると感じています。そのため、失敗を恐れずに新しいことに取り組み、そこから学びを得て、さらなる改善に繋げるという好循環が生まれます。このような文化は、変化の激しい現代の市場環境において、企業が競争優位性を維持し、持続的に成長していくための強力なエンジンとなるのです。

③ 顧客満足度が向上する

一見、社内の問題である従業員エンゲージメントが、社外の顧客満足度(CS)にまで好影響を及ぼすことも、重要なメリットの一つです。この関係性は「サービス・プロフィット・チェーン」という経営理論でも示されており、従業員の満足度やエンゲージメントが、サービスの品質を通じて顧客満足度、そして企業の利益へと繋がるという考え方です。

なぜ従業員エンゲージメントが顧客満足度に繋がるのでしょうか。その理由はシンプルです。従業員の仕事に対する情熱や誇りは、その言動を通じて顧客に伝わるからです。

- ポジティブな接客態度: エンゲージメントの高い従業員は、自社の製品やサービスに自信と愛情を持っています。その気持ちは、明るい表情や丁寧な言葉遣い、親身な対応となって顧客に伝わり、心地よい購買体験を提供します。

- 問題解決への積極性: 顧客が何らかの課題や不満を抱えている場合、エンゲージメントの高い従業員はそれを自分事として捉え、解決のために積極的に行動します。マニュアル通りの対応に留まらず、顧客の期待を超える解決策を提案しようと努力します。

- サービスの品質向上: BtoB、BtoCを問わず、従業員は常に「どうすれば顧客にもっと喜んでもらえるか」を考えています。その探求心が、製品の改善提案やサービスの品質向上に繋がり、結果として顧客満足度を高めるのです。

例えば、ある小売店のスタッフが、自社の商品について熱心に、そして楽しそうに説明してくれたとしたら、顧客はただ商品を買うだけでなく、「この人から買えてよかった」という付加価値を感じるでしょう。逆に、スタッフが無気力で不満そうな態度であれば、どんなに良い商品であっても、顧客の購買意欲は削がれてしまいます。

従業員は「歩く広告塔」であり、企業のブランドイメージを体現する存在です。 従業員が幸せで、自らの仕事に誇りを持っていれば、そのポジティブなエネルギーは必ず顧客に伝播します。従業員エンゲージメントへの投資は、回り回って最高の顧客サービスへの投資となり、長期的な顧客ロイヤルティと企業の収益性を確立するための確実な一歩となるのです。

従業員エンゲージメントが低い企業が抱える3つの問題

従業員エンゲージメントを高めることのメリットは大きい一方で、エンゲージメントが低い状態を放置しておくことは、企業にとって深刻な経営リスクをもたらします。それは単に「活気がない」といった雰囲気の問題ではなく、組織の基盤を揺るがしかねない具体的な問題として現れます。ここでは、エンゲージメントが低い企業が直面する代表的な3つの問題について解説します。

① 離職率が増加する

エンゲージメントが低い状態がもたらす最も顕著な問題は、離職率の増加、特に将来を期待される優秀な人材の流出です。エンゲージメントが低い従業員は、仕事や組織に対して貢献意欲や愛着を持てていません。そのため、自らのキャリアや成長に対してより良い機会を求めて、常に組織の外に目を向けています。

エンゲージメントが低い職場では、以下のような状況が散見されます。

- 仕事へのやりがいの欠如: 自分の仕事が何に繋がっているのか分からず、ただ日々をこなすだけの「作業」になっている。

- 成長実感の不足: 挑戦的な機会が与えられず、スキルアップやキャリア開発の見通しが立たない。

- 正当な評価への不満: 自分の頑張りや成果が認められず、評価やフィードバックに納得感がない。

- 人間関係の悪化: コミュニケーションが不足し、上司や同僚との間に信頼関係が築けていない。

このような状況下では、従業員は「この会社にいても未来はない」と感じ、より魅力的な条件を提示する他社へ容易に転職してしまいます。特に問題なのは、市場価値の高い優秀な人材ほど、現状への見切りが早く、真っ先に組織を去っていく傾向があることです。彼らの離職は、単に一人の労働力が失われるだけでなく、その人が持っていた知識やスキル、顧客との関係性といった無形の資産が一気に失われることを意味します。

さらに、一人の優秀な従業員の離職は、組織内に「あの人でも辞めるなら、この会社はもうだめかもしれない」というネガティブな動揺を広げ、他の従業員のエンゲージメントをさらに低下させ、離職の連鎖を引き起こす危険性もはらんでいます。気づいた時には組織の中核を担う人材がごっそりといなくなっていた、という事態にもなりかねません。

② 組織全体の生産性が低下する

エンゲージメントの低さは、目に見えにくい形で組織全体の生産性を確実に蝕んでいきます。 エンゲージメントが低い従業員は、自らの仕事に対して主体性や責任感を持つことができず、その行動は「指示待ち」や「必要最小限」になりがちです。

具体的には、以下のような行動が組織の生産性を低下させます。

- 最低限の業務遂行: 契約や就業規則で定められた範囲の仕事しかせず、それ以上の貢献をしようとしない。「Quiet Quitting(静かな退職)」とも呼ばれるこの状態は、本人は退職の意思を示さないものの、心はすでに組織から離れており、パフォーマンスは著しく低下します。

- 変化への抵抗と協力の欠如: 新しい取り組みや業務改善に対して「面倒だ」「どうせ上手くいかない」と非協力的な態度をとります。また、自分の仕事の範囲に固執し、チームメンバーが困っていても手伝おうとせず、組織全体の目標達成よりも個人の都合を優先します。

- 欠勤率の増加: 仕事へのモチベーションが低いため、体調不良などを理由に休みがちになります(プレゼンティーズム:出勤はしているが心身の不調で生産性が上がらない状態、アブセンティーズム:欠勤)。これにより、他の従業員に業務のしわ寄せがいき、組織全体の負担が増加します。

- イノベーションの停滞: 従業員が現状維持を望み、新しいアイデアを提案したり、リスクを取って挑戦したりしなくなるため、組織は活力を失い、イノベーションが生まれにくくなります。

これらの行動が積み重なることで、組織は徐々に活気を失い、変化に対応できない硬直化した集団となっていきます。 個々の従業員のパフォーマンス低下が、やがては組織全体の生産性低下、競争力低下へと直結し、企業の持続的な成長を阻害する大きな要因となるのです。

③ 顧客満足度が下がる

前述の通り、従業員エンゲージメントは顧客満足度に直結します。したがって、エンゲージメントが低いことは、必然的に顧客満足度の低下を招きます。 従業員が自社の製品やサービス、そして会社自体に対して誇りや愛情を持てていない状態で、顧客に心からのサービスを提供することは極めて困難です。

エンゲージメントの低い従業員から顧客が受ける影響は、深刻です。

- 無気力・不親切な対応: 従業員の不満や仕事への無関心は、投げやりな言葉遣いや無表情な態度として現れます。顧客は「ぞんざいに扱われた」「歓迎されていない」と感じ、不快な体験をすることになります。

- 責任感の欠如: クレームや問い合わせに対して、「私の担当ではありません」と責任を回避したり、たらい回しにしたりする傾向があります。顧客の問題を解決しようという当事者意識が欠けているため、問題は放置され、顧客の不満は増大します。

- 製品・サービス知識の不足: 仕事への意欲が低いため、自社の製品やサービスについて学ぶことを怠りがちです。その結果、顧客からの質問に的確に答えられなかったり、誤った情報を提供してしまったりすることで、顧客の信頼を失います。

このような経験をした顧客は、二度とその企業から製品やサービスを購入しようとは思わないでしょう。それだけでなく、SNSや口コミサイトを通じてネガティブな評判を拡散する可能性もあります。たった一人の従業員のエンゲージメントの低さが、企業のブランドイメージを大きく傷つけ、長期的な顧客離れと収益の悪化を引き起こす可能性があるのです。

このように、従業員エンゲージメントの低さは、人材の流出、生産性の低下、顧客満足度の低下という、企業経営の根幹を揺るがす3つの深刻な問題を引き起こします。これらの問題は互いに連鎖し、組織を負のスパイラルに陥らせる危険性があるため、早期の対策が不可欠です。

エンゲージメントを向上させる具体的な施策20選

従業員エンゲージメントを高めるためには、多角的かつ継続的なアプローチが求められます。ここでは、明日からでも取り組める具体的な施策を20個厳選してご紹介します。自社の現状や課題に合わせて、優先順位をつけながら実践してみてください。

① 企業のビジョンや理念を浸透させる

なぜこの仕事をするのか、会社はどこへ向かっているのかという「目的」を共有することは、エンゲージメントの根幹である「理解度」を高める上で最も重要です。経営層が自らの言葉で、情熱を持ってビジョンや理念を語り続けることが不可欠です。全社会議や社内報、動画メッセージなど、あらゆるチャネルを活用して繰り返し発信しましょう。

② 公正で透明性のある人事評価制度を構築する

従業員は「自分の頑張りが正当に評価されている」と感じることで、貢献意欲を高めます。評価基準を明確に公開し、評価プロセスを透明化することが重要です。評価結果のフィードバック面談では、良かった点と改善点を具体的に伝え、従業員の成長に繋がる対話を行いましょう。360度評価などを導入し、多角的な視点を取り入れることも有効です。

③ 適切な目標設定をサポートする

挑戦的でありながらも達成可能な目標(ストレッチ目標)は、従業員の成長実感と達成感に繋がります。MBO(目標管理制度)やOKR(Objectives and Key Results)といったフレームワークを活用し、会社の目標と個人の目標が連動していることを従業員が理解できるよう、上司が1on1などで丁寧にサポートすることが求められます。

④ 貢献や成果を称賛・承認する文化を醸成する

金銭的な報酬だけでなく、日々の小さな成功や良い行動を認め、称賛する文化は、従業員のモチベーションを大きく向上させます。朝礼での発表、社内SNSでの「いいね!」やコメント、サンクスカードの交換など、誰もが気軽に称賛し合える仕組みを作りましょう。「ピアボーナス」のように、従業員同士で少額のボーナスを送り合える制度も効果的です。

⑤ 適材適所な人材配置を行う

従業員が自らの強みや得意なことを活かせる部署や役割で働くことは、仕事のやりがいとパフォーマンス向上に直結します。定期的なキャリア面談やスキルマップの活用を通じて、従業員の能力や志向を把握し、最適な人材配置を検討しましょう。社内公募制度を導入し、従業員が自らキャリアを選択できる機会を提供することも有効です。

⑥ 1on1ミーティングを定期的に実施する

上司と部下が週に1回〜月に1回程度、定期的に1対1で対話する時間を設けます。業務の進捗確認だけでなく、部下のキャリアの悩み、コンディション、プライベートの状況など、幅広いテーマについて話すことで、信頼関係を構築し、個別の課題に早期に気づくことができます。上司は「聞く」姿勢を徹底することが成功の鍵です。

⑦ 社内コミュニケーションを活性化させる

部署や役職を超えた風通しの良いコミュニケーションは、組織の一体感や共感度を高めます。社内SNSやチャットツールの導入、フリーアドレス制の採用、ランチ会や社内イベントの開催など、偶発的なコミュニケーションが生まれる仕掛けを作りましょう。

⑧ 経営層からの情報発信を増やす

従業員は、経営層が何を考え、会社が今どのような状況にあるのかを知りたがっています。社長ブログや全社メール、タウンホールミーティングなどを通じて、経営状況や今後の戦略、意思決定の背景などを誠実に発信することで、経営への信頼感と当事者意識が高まります。

⑨ 適切なフィードバックの機会を設ける

従業員は自らの成長のために客観的なフィードバックを求めています。年に数回の評価面談だけでなく、日々の業務の中でタイムリーに、具体的な行動に基づいたフィードバック(ポジティブな点も改善点も)を行うことが重要です。フィードバックは、相手を非難するのではなく、成長を支援するための贈り物であるという認識を共有しましょう。

⑩ キャリア開発プランを支援する

従業員一人ひとりが自社での長期的なキャリアパスを描けるよう支援することは、定着率向上に繋がります。キャリア相談窓口の設置、メンター制度の導入、複線型キャリアパス(管理職コースと専門職コースなど)の提示など、多様なキャリア志向に応える仕組みを整えましょう。

⑪ 研修や学習の機会を提供する

従業員のスキルアップや自己成長意欲を支援することは、エンゲージメントと組織の競争力向上に直結します。階層別研修やスキル研修の実施、資格取得支援制度、書籍購入補助、eラーニングプラットフォームの導入など、学びたい従業員を後押しする制度を充実させましょう。

⑫ 挑戦できる機会やプロジェクトを用意する

現状維持の仕事ばかりでは、従業員の成長は止まってしまいます。新規事業の提案制度や、部署横断型の改善プロジェクトなど、従業員が自ら手を挙げて挑戦できる機会を用意しましょう。失敗を許容し、挑戦そのものを称賛する文化が、イノベーションを生み出します。

⑬ 従業員に適切な裁量権を与える

マイクロマネジメントは従業員の主体性を奪い、エンゲージメントを著しく低下させます。仕事の目的とゴールを明確に示した上で、その進め方については一定の裁量権を従業員に与えましょう。 信頼して任せる姿勢が、従業員の責任感と当事者意識を育みます。

⑭ 心理的安全性の高い職場を作る

「心理的安全性」とは、組織の中で自分の意見や考えを、誰に気兼ねすることなく安心して発言できる状態のことです。どんな意見でもまずは受け止める、失敗を責めずに原因を分析し次に活かす、といったルールをチームで共有し、誰もが安心して本音で話せる環境を作りましょう。

⑮ ワークライフバランスを推進する

仕事一辺倒ではなく、プライベートも充実させられる環境は、従業員の心身の健康と長期的な活躍に不可欠です。長時間労働の是正、有給休暇取得の奨励、育児・介護との両立支援など、会社としてワークライフバランスを重視する姿勢を明確に示し、制度を整えることが重要です。

⑯ 柔軟な働き方を導入する

従業員それぞれのライフステージや価値観に合わせて働き方を選択できるようにすることは、エンゲージメントと満足度を高めます。リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務、副業の許可など、多様な働き方を許容する制度を検討しましょう。

⑰ 物理的な職場環境を整備する

快適で機能的なオフィス環境は、従業員の生産性や創造性に影響を与えます。集中できる個人ブース、気軽に議論できるコラボレーションスペース、リフレッシュできる休憩エリアなど、目的に応じて使い分けられるオフィスデザインを取り入れましょう。質の良い椅子やPCモニターの支給なども有効です。

⑱ 健康経営を推進する

従業員の心身の健康は、高いパフォーマンスを発揮するための大前提です。定期健康診断の徹底、ストレスチェックの実施とフォローアップ、産業医やカウンセラーとの連携、運動機会の提供(ジムの補助など)といった健康経営への投資は、エンゲージメント向上に繋がります。

⑲ 多様な福利厚生制度を導入する

画一的な福利厚生ではなく、従業員の多様なニーズに応える選択型の福利厚生(カフェテリアプラン)などを導入することで、満足度を高めることができます。住宅手当、食事補助、自己啓発支援、レジャー施設の割引など、自社の従業員の特性に合った制度を設計しましょう。

⑳ エンゲージメントサーベイを定期的に実施し改善に活かす

これらの施策の効果を測定し、次なる打ち手を考えるために、エンゲージメントサーベイは不可欠です。 年に1〜2回の本格的なサーベイと、月1回程度の簡単なパルスサーベイを組み合わせ、組織の状態を定点観測しましょう。重要なのは、調査して終わりではなく、結果を真摯に受け止め、改善アクションに繋げることです。

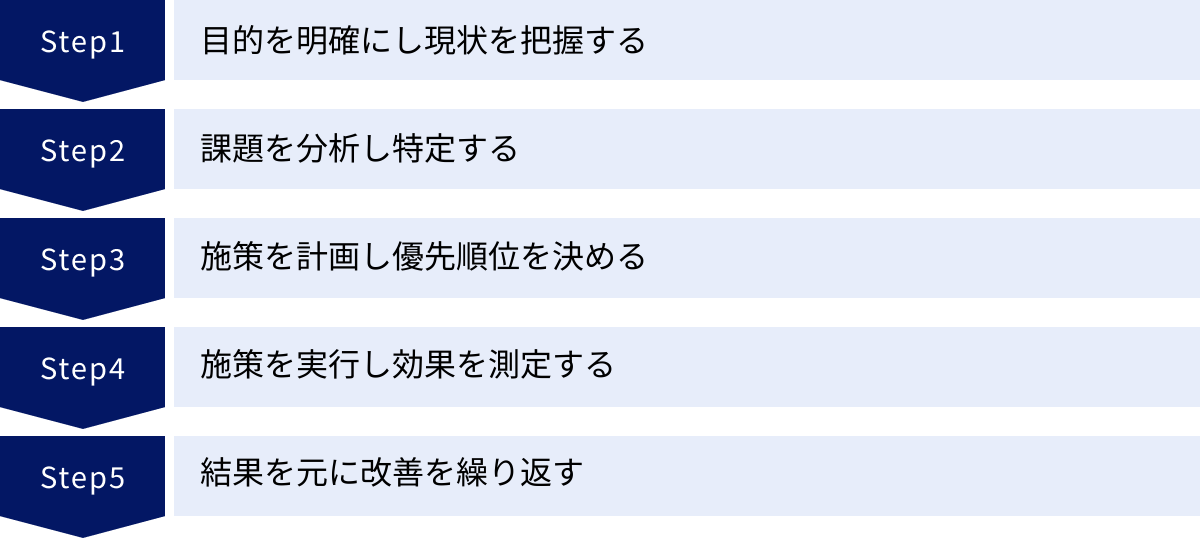

従業員エンゲージメントを高めるための5ステップ

従業員エンゲージメント向上の取り組みは、思いつきで施策を打つだけでは成功しません。組織全体の課題を正しく捉え、計画的に、そして継続的に改善を繰り返していくプロセスが不可欠です。ここでは、エンゲージメント向上を成功に導くための基本的な5つのステップをご紹介します。

① STEP1:目的を明確にし現状を把握する

まず最初に、「なぜ自社は従業員エンゲージメントを高める必要があるのか」という目的を明確に定義します。 例えば、「優秀な若手社員の離職率の高さを改善するため」「新規事業を創出できるイノベーティブな組織文化を醸成するため」「顧客満足度を向上させ、リピート率を高めるため」など、具体的な経営課題と結びつけることが重要です。この目的が明確であるほど、後の施策の方向性が定まり、経営層や従業員の協力を得やすくなります。

目的を明確にしたら、次に行うのは「現状把握」です。思い込みや感覚で判断するのではなく、客観的なデータに基づいて組織の現在地を正確に知る必要があります。そのための最も有効な手段が「エンゲージメントサーベイ」です。全従業員を対象にアンケート調査を実施し、エンゲージメントスコアはもちろんのこと、その背景にある要因(仕事のやりがい、人間関係、評価制度、労働環境など)を数値で可視化します。部署別、役職別、勤続年数別などで結果を比較分析することで、組織全体の傾向だけでなく、どの層に課題が潜んでいるのかを具体的に把握できます。

② STEP2:課題を分析し特定する

サーベイによって得られたデータを元に、自社のエンゲージメントを低下させている根本的な原因は何か、という「課題の分析と特定」を行います。ここで重要なのは、単にスコアが低い項目をリストアップするだけでなく、項目間の相関関係を見ることです。

例えば、「上司との関係」のスコアが低く、かつそれが「エンゲージメント総合スコア」と強い相関関係にある場合、「管理職のマネジメントスキル不足が、エンゲージメント低下の主要因である可能性が高い」という仮説を立てることができます。また、「評価制度への納得度」が低い従業員は、「成長実感」も低い傾向にあるかもしれません。

データ分析と並行して、従業員へのヒアリングやワークショップを実施することも非常に有効です。サーベイ結果の背景にある、従業員の生の声や具体的なエピソードを聞くことで、数値だけでは見えない課題の本質を深く理解できます。「なぜ評価に納得できないのか」「上司との関係で具体的に何に困っているのか」といった定性的な情報を集めることで、より的確な課題設定が可能になります。

③ STEP3:施策を計画し優先順位を決める

課題が特定できたら、次はその課題を解決するための「具体的な施策の計画」に移ります。STEP2で特定した課題に対して、前述の「エンゲージメントを向上させる具体的な施策20選」などを参考に、有効と思われるアクションプランを複数洗い出します。

ここで陥りがちなのが、あれもこれもと多くの施策を同時にやろうとして、リソースが分散し、どれも中途半端に終わってしまうことです。これを避けるために、施策に「優先順位」をつけることが不可欠です。優先順位を決める際には、一般的に「インパクト(効果の大きさ)」と「実現可能性(コストや時間)」の2つの軸で評価します。

- インパクト大 × 実現可能性大: 最も優先して取り組むべき施策(例:1on1ミーティングの導入)

- インパクト大 × 実現可能性小: 中長期的な視点で計画的に取り組むべき施策(例:人事評価制度の抜本的な改定)

- インパクト小 × 実現可能性大: すぐに着手できるが、効果は限定的。まずはやってみる施策(例:サンクスカードの導入)

- インパクト小 × 実現可能性小: 取り組む優先度が低い施策

このフレームワークを使って施策を整理し、「まずはこれを3ヶ月で実行する」といった具体的なアクションプランと目標(KPI)を策定します。

④ STEP4:施策を実行し効果を測定する

計画が固まったら、いよいよ「施策の実行」です。施策を実行する際には、その目的や内容を従業員に丁寧に説明し、理解と協力を得ることが成功の鍵となります。特に、管理職の協力は不可欠であり、彼らが施策の意図を理解し、現場で推進役となってくれるよう、事前の説明会や研修を行うことが重要です。

そして、施策は「実行して終わり」にしてはいけません。必ず「効果測定」を行う必要があります。効果測定の方法は施策によって異なりますが、例えば以下のような指標が考えられます。

- 1on1ミーティングの導入: 1on1の実施率、従業員アンケートでの満足度

- コミュニケーション活性化: 社内SNSの投稿数やコメント数

- 研修の実施: 研修後の理解度テスト、行動変容アンケート

より短期的な変化を捉えるためには、「パルスサーベイ」が有効です。週に1回や月に1回、数問程度の簡単なアンケートを実施することで、施策が従業員の意識にどのような影響を与えているかをリアルタイムで把握し、軌道修正に役立てることができます。

⑤ STEP5:結果を元に改善を繰り返す

STEP4で得られた効果測定の結果やパルスサーベイのデータを元に、施策の振り返りを行い、次のアクションに繋げる「改善」のサイクルを回します。

- 計画通りに効果が出ているか?

- 出ていないとすれば、その原因は何か?

- 現場で何か問題は起きていないか?

- もっと効果を高めるために、他にできることはないか?

これらの問いをチームで議論し、施策のやり方を微調整したり、新たな施策を追加したり、あるいは効果が見込めない施策は中止したりといった意思決定を行います。そして、再びSTEP3(計画)→STEP4(実行・測定)→STEP5(改善)というサイクルを回していきます。

従業員エンゲージメントの向上は、一度の施策で達成できる特効薬はなく、このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを粘り強く、継続的に回し続ける地道な活動です。 この5つのステップを組織の文化として定着させることが、エンゲージメントの高い組織を作るための王道と言えるでしょう。

エンゲージメント向上施策を成功させるためのポイント

数々のエンゲージメント向上施策を計画し実行しても、思うような成果に繋がらないケースは少なくありません。施策を真に効果的なものにし、組織文化として根付かせるためには、単なる手法の導入以上に重要な「成功のポイント」が存在します。

経営層が積極的に関わる

従業員エンゲージメント向上の取り組みにおいて、最も重要な成功要因は「経営層の強いコミットメント」です。人事部任せのプロジェクトにしてしまうと、現場からは「また人事が何か始めた」「どうせ一時的なもので終わるだろう」と捉えられ、従業員の当事者意識が醸成されません。

経営トップが自らの言葉で、「なぜ今、エンゲージメントが重要なのか」「会社として従業員にどうなってほしいのか」「この取り組みを通じて会社をどう変えていきたいのか」というビジョンと本気度を、繰り返し全従業員に語りかけることが不可欠です。全社会議や社内報、ビデオメッセージなど、あらゆる機会を捉えてメッセージを発信し続けることで、施策の重要性が組織全体に浸透します。

また、経営層は言葉だけでなく、自らの行動で模範を示す必要があります。例えば、1on1ミーティングを導入するなら、まず社長が役員と1on1を実施する。称賛文化を醸成したいなら、経営層が積極的に従業員の小さな貢献を見つけて褒める。経営層が自ら楽しんで施策に参加し、その意義を体現する姿を見せることで、従業員は安心して取り組みに参加し、「これは本気の改革なのだ」と認識するようになります。

エンゲージメントサーベイの結果が出た際にも、経営層がその結果を真摯に受け止め、課題から目をそらさずに改善を約束する姿勢が、従業員の信頼を獲得する上で極めて重要です。経営層の関与は、エンゲージメント向上の取り組みを単なる「施策」から、全社的な「経営戦略」へと昇華させるための鍵となります。

従業員の意見を取り入れる

エンゲージメント向上の主役は、あくまで従業員一人ひとりです。経営層や人事部が良かれと思って考えた施策が、必ずしも現場のニーズと合致しているとは限りません。トップダウンの押し付け施策は、かえって従業員の「やらされ感」を生み、エンゲージメントを低下させる原因にもなりかねません。

したがって、施策の企画・実行・改善のあらゆるプロセスにおいて、「従業員の意見を積極的に取り入れる」ことが成功のためのもう一つの重要なポイントです。

- 課題分析の段階: サーベイ結果を分析するだけでなく、部署や年代、役職など様々な層の従業員を集めてワークショップや座談会を開催し、課題の背景にある生の声や本音を引き出します。

- 施策の計画段階: 解決すべき課題に対して、どのような施策が有効か、従業員からアイデアを募集します。現場の従業員だからこそ気づく、現実的で効果的なアイデアが出てくる可能性があります。

- 施策の実行段階: 各部署から有志のメンバーを募り、エンゲージメント向上を推進するプロジェクトチームを結成します。彼らがアンバサダーとなり、施策の目的を現場に伝えたり、現場からのフィードバックを吸い上げたりする役割を担うことで、施策の浸透がスムーズになります。

従業員は、自分たちの声が反映され、自らが組織作りの「当事者」であると感じることで、施策へのコミットメントが格段に高まります。 意見を言える場がある、そしてその意見が尊重されるという経験そのものが、心理的安全性を高め、エンゲージメント向上に繋がるという好循環も生まれます。エンゲージメント向上は、会社が従業員のために「やってあげる」ものではなく、会社と従業員が「共に創り上げていく」ものであるという認識を持つことが、成功への最短距離です。

従業員エンゲージメントを測定する方法

エンゲージメント向上の取り組みを効果的に進めるためには、まず組織の現状を客観的に把握し、施策の効果を継続的に測定することが不可欠です。そのための代表的な手法として、「エンゲージメントサーベイ」と「パルスサーベイ」があります。これらは目的や実施頻度が異なり、両者を組み合わせることで、より精度の高い組織状態の把握が可能になります。

エンゲージメントサーベイ

エンゲージメントサーベイは、年に1〜2回程度実施される、網羅的で詳細な組織診断です。従業員エンゲージメントの総合スコアだけでなく、それを構成する様々な要因(ドライバー)について数十問〜百問程度の設問で多角的に測定します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 目的 | 組織全体の健康診断。エンゲージメントの現状を多角的に把握し、根本的な課題を特定する。 |

| 実施頻度 | 年に1〜2回 |

| 設問数 | 50問〜150問程度 |

| 特徴 | ・網羅性が高く、詳細な分析が可能 ・部署別、役職別、勤続年数別などのクロス集計により、課題の所在を特定しやすい ・長期的な組織状態の変化を捉える定点観測に適している |

| 活用方法 | ・経営層や管理職が組織課題を認識し、次年度の組織開発計画や人事施策の立案に活用する ・サーベイ結果を元に、各部署で改善のためのワークショップを実施する |

エンゲージメントサーベイでは、エンゲージメントそのものを測る設問(例:「私は自分の会社を、友人や知人に働く場所として勧めたい」)に加え、エンゲージメントに影響を与えるドライバーを測定する設問が重要となります。ドライバーには、「仕事のやりがい」「上司のマネジメント」「同僚との関係」「評価・承認」「成長機会」「労働環境」など、様々な領域が含まれます。

分析の際には、単にスコアの高い・低い項目を見るだけでなく、各ドライバーがエンゲージメントスコアにどれだけ影響を与えているか(相関分析)を見ることが極めて重要です。これにより、「自社にとって、エンゲージメントを向上させるために最も優先して手をつけるべき課題は何か」をデータに基づいて特定できます。

パルスサーベイ

パルスサーベイは、その名の通り「脈拍(Pulse)」を測るように、高頻度(週次や月次)で実施される簡易的なアンケート調査です。設問数は1問〜15問程度と少なく、従業員が数分で回答できる手軽さが特徴です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 目的 | 組織や個人のコンディションの「リアルタイムな変化」を把握し、問題の早期発見・早期対応に繋げる。 |

| 実施頻度 | 週に1回〜月に1回 |

| 設問数 | 1問〜15問程度 |

| 特徴 | ・高頻度で実施するため、変化を素早くキャッチできる ・従業員の回答負担が少ない ・施策の効果測定や、環境変化(組織変更など)の影響をリアルタイムで把握するのに有効 |

| 活用方法 | ・管理職が自チームのメンバーのコンディション変化に気づき、1on1などで個別のフォローを行うきっかけにする ・新しい人事制度を導入した直後などに実施し、従業員の反応を即座に確認する |

パルスサーベイは、エンゲージメントサーベイで特定された課題に対する施策の効果を測定するのに非常に有効です。例えば、「管理職のコミュニケーション改善」を課題として1on1ミーティングを導入した場合、パルスサーベイで「上司とのコミュニケーションの質」に関する設問を定期的に聞くことで、施策が現場で上手く機能しているかを継続的にモニタリングできます。

エンゲージメントサーベイが「精密な人間ドック」だとすれば、パルスサーベイは「毎日の検温」のようなものです。年に一度の人間ドックで大きな課題を見つけ、日々の検温でコンディションの変化を把握しながら改善活動を進めていく。 このように、二つのサーベイを目的応じて使い分けることで、データに基づいた効果的なエンゲージメント向上サイクルを回すことが可能になります。

エンゲージメント向上に役立つおすすめツール6選

エンゲージメントサーベイやパルスサーベイを自社で一から設計・運用するのは多大な労力がかかります。近年では、これらのサーベイの実施から分析、改善アクションの提案までをサポートしてくれる便利なクラウドツールが数多く登場しています。ここでは、代表的なエンゲージメント向上支援ツールを6つご紹介します。

| ツール名 | 主な特徴 | 測定方法 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| Wevox | 学術的知見に基づいた設問設計。9つのキードライバーで組織状態を多角的に分析。豊富な分析機能と他社比較データが強み。 | パルスサーベイ | データに基づいた科学的な組織改善を推進したい企業。 |

| モチベーションクラウド | 組織状態を「期待度」と「満足度」の2軸で測定し、組織の課題を可視化。コンサルタントによる手厚いサポートも特徴。 | エンゲージメントサーベイ | 専門家の支援を受けながら、本格的に組織変革に取り組みたい企業。 |

| Geppo | 毎月3問の簡単な質問(仕事満足度・人間関係・健康状態)で個人のコンディション変化を定点観測。個人の課題の早期発見に特化。 | パルスサーベイ | 従業員一人ひとりのコンディションをきめ細かく把握し、離職防止に繋げたい企業。 |

| カオナビ | タレントマネジメントシステムの一部としてエンゲージメント調査機能を提供。人材情報とサーベイ結果を一元管理できるのが強み。 | エンゲージメントサーベイ パルスサーベイ |

人材データベースを基盤に、人事評価や育成、配置などと連携させたエンゲージメント向上を図りたい企業。 |

| THANKS GIFT | 従業員同士が感謝や称賛をポイントと共に送り合う「サンクスカード」機能が主軸。組織の承認文化醸成を促進。 | – (サーベイ機能も有) | ポジティブなコミュニケーションを増やし、称賛・承認文化を醸成したい企業。 |

| HR-OnBoard | 新入社員・中途入社者の定着支援に特化。入社後のコンディション変化を月次アンケートで追い、早期離職の兆候を検知。 | パルスサーベイ | 新入社員のオンボーディングを成功させ、早期離職を防ぎたい企業。 |

① Wevox

株式会社アトラエが提供する「Wevox」は、慶應義塾大学の島津明人教授との共同研究で開発された、学術的な信頼性の高いパルスサーベイツールです。エンゲージメントを構成する9つのキードライバー(自己成長、健康、支援など)と27のサーベイ項目で組織の状態を多角的に可視化します。回答データはリアルタイムで集計・分析され、管理者は直感的なダッシュボードで自部署の強みや課題をすぐに把握できます。豊富な他社比較データも強みで、自社の立ち位置を客観的に知ることができます。(参照:Wevox公式サイト)

② モチベーションクラウド

株式会社リンクアンドモチベーションが提供する「モチベーションクラウド」は、組織人事コンサルティングのノウハウを凝縮したエンゲージメントサーベイツールです。独自の組織診断技術「モチベーションエンジニアリング」に基づき、従業員の「期待度」と「満足度」を測定し、そのギャップから組織課題を明らかにします。診断結果に基づいて専任のコンサルタントが改善策の実行をサポートしてくれる手厚い体制が特徴で、本質的な組織変革を目指す企業に適しています。(参照:モチベーションクラウド公式サイト)

③ Geppo

株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー(リクルートグループ)が提供する「Geppo」は、個人のコンディション変化の把握と離職防止に特化したパルスサーベイツールです。毎月、「仕事満足度」「人間関係」「健康状態」に関する固定の3問と、企業が自由に設定できるフリー設問を配信。従業員の回答負担が極めて少なく、継続しやすいのが特徴です。コンディションが悪化した従業員をアラートで通知する機能もあり、個別のフォローアップに繋がりやすい設計になっています。(参照:Geppo公式サイト)

④ カオナビ

株式会社カオナビが提供する「カオナビ」は、顔写真が並ぶ直感的なインターフェースで人材情報を一元管理できるタレントマネジメントシステムです。その機能の一つとして、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイを実施できます。最大の強みは、サーベイ結果を顔写真付きの人材情報(スキル、経歴、評価など)と掛け合わせて分析できる点です。これにより、「ハイパフォーマー層のエンゲージメントドライバーは何か」といった、より戦略的な人材活用に繋がる分析が可能になります。(参照:カオナビ公式サイト)

⑤ THANKS GIFT

株式会社Take Actionが提供する「THANKS GIFT」は、従業員同士が日々の感謝や称賛の気持ちを、コイン(ポイント)と共にメッセージカードとして送り合えるWeb/アプリサービスです。称賛や承認が可視化されることで、ポジティブなコミュニケーションが活性化し、組織の心理的安全性を高めます。貯まったコインは景品と交換できるなど、ゲーム感覚で楽しめる工夫もされています。組織の「称賛・承認文化」を醸成したい場合に特に有効なツールです。(参照:THANKS GIFT公式サイト)

⑥ HR-OnBoard

株式会社i-plugが提供する「HR-OnBoard」は、新入社員や中途入社者の「オンボーディング(定着・戦力化支援)」に特化したツールです。入社後の従業員に毎月アンケートを配信し、コンディションの変化や悩みをキャッチします。上司や人事担当者は、個人の状態に応じたフォローアップが可能になり、期待の新人材が早期に離職してしまうリスクを低減できます。エンゲージメント向上の第一歩として、まずは入社者の定着から始めたい企業におすすめです。(参照:HR-OnBoard公式サイト)

これらのツールはそれぞれに特徴があり、解決したい課題や企業のフェーズによって最適なものは異なります。無料トライアルなどを活用し、自社に合ったツールを検討してみるのが良いでしょう。

まとめ

本記事では、従業員エンゲージメントの基本的な概念から、その重要性が増している背景、メリット、そして向上させるための具体的な施策や成功のポイントまで、網羅的に解説してきました。

従業員エンゲージメントとは、単なる従業員満足度やロイヤルティを超えた、企業の成長に直結する「貢献意欲」です。働き方の多様化や人材の流動化が進む現代において、従業員一人ひとりのエンゲージメントを高めることは、もはや人事部門だけの課題ではなく、企業の持続的な成長を左右する最重要の経営戦略と言えます。

エンゲージメントの高い組織は、離職率が低く、生産性や業績が高く、そして顧客満足度も高いという、強力な好循環を生み出します。その実現のためには、以下の点が重要です。

- 多角的な施策の実施: 理念浸透、公正な評価、コミュニケーション活性化、キャリア支援、働きがいのある環境整備など、自社の課題に合わせた施策を組み合わせ、継続的に実行することが求められます。

- 正しいプロセスの実践: 「現状把握 → 課題特定 → 計画 → 実行・測定 → 改善」というPDCAサイクルを回し、データに基づいた改善を繰り返すことが不可欠です。

- 成功の鍵は「経営層のコミットメント」と「従業員の参画」: トップが本気度を示し、従業員を組織づくりの当事者として巻き込むことで、施策は初めて血の通ったものになります。

従業員エンゲージメントの向上は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。しかし、この記事でご紹介した施策やステップを参考に、自社の状況に合わせて一つひとつ着実に実行していくことで、組織は必ず良い方向へと変化していきます。

最も大切なのは、従業員をコストではなく「価値創造のパートナー」として捉え、その成長と幸福に真摯に向き合う姿勢です。 その姿勢こそが、従業員の心を動かし、エンゲージメントという名の強固な信頼関係を築き上げるための、全ての土台となるのです。この記事が、貴社のエンゲージメント向上への取り組みの第一歩となれば幸いです。