就職活動を進める上で、多くの学生が直面するのが「SPI」という適性検査です。多くの企業の採用選考で導入されており、避けては通れない関門の一つと言えるでしょう。しかし、「SPIってそもそも何?」「どんな問題が出るの?」「どうやって対策すればいいの?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくありません。

この記事では、就職活動におけるSPIの重要性から、その具体的な検査内容、出題範囲、効果的な対策方法まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。SPIの全体像を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、自信を持って選考に臨めるようになります。SPIに関するあらゆる疑問を解消し、あなたの就職活動を成功に導くための完全ガイドとして、ぜひ最後までお読みください。

目次

SPIとは

まずはじめに、「SPI」そのものがどのような検査なのか、基本的な知識から押さえていきましょう。企業がなぜSPIを選考に導入するのか、その目的を理解することで、対策の方向性も明確になります。

SPIはリクルートが開発した個人の能力と人柄を測る適性検査

SPIとは、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが開発・提供している適性検査のことです。正式名称は「SPI3」で、これはSPI、SPI2に続く第3世代のバージョンであることを示しています。

この検査は、単なる学力テストではありません。応募者の「知的能力」と「パーソナリティ」の両面を測定し、個人の資質を総合的に評価することを目的としています。多くの企業が採用活動の初期段階で導入しており、その信頼性の高さから、適性検査のデファクトスタンダード(事実上の標準)としての地位を確立しています。

実際に、リクルートマネジメントソリューションズの公式サイトによると、SPIの年間利用社数は15,500社、受験者数は220万人にものぼります(2023年3月期実績)。この数字からも、いかに多くの企業と就活生がSPIに関わっているかがわかります。

(参照:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ公式サイト)

SPIが測定する2つの大きな柱は以下の通りです。

- 能力検査: 働く上で必要となる基礎的な知的能力を測定します。「言語分野(国語的な能力)」と「非言語分野(数学的な能力)」から構成され、知識そのものよりも、知識を応用して問題を解決する思考力が問われます。

- 性格検査: 応募者の人柄や行動特性を測定します。日頃の行動や考え方に関する多数の質問に答えることで、どのような仕事や組織に向いているのか、どのようなコミュニケーションスタイルを持つのかなどを明らかにします。

このように、SPIは学力だけでなく、その人の持つポテンシャルや組織への適応性までを客観的なデータに基づいて評価するためのツールです。企業は面接だけでは見抜きにくい応募者の多面的な特徴を把握するために、SPIの結果を重要な参考資料として活用しています。

企業がSPI选考を導入する目的

では、なぜこれほど多くの企業がSPIを選考過程に取り入れているのでしょうか。その目的は、主に以下の4つに集約されます。

1. 客観的で公平な評価基準の確保

面接は、面接官の経験や価値観、あるいはその日のコンディションによって評価がぶれやすいという側面があります。人気企業には何千、何万という応募者が集まるため、すべての応募者を同じ基準で評価することは容易ではありません。そこでSPIを導入することで、すべての応募者に対して統一された客観的な物差しを当てることができ、公平な評価が可能になります。これにより、面接官の主観に左右されることなく、候補者の基礎的な能力やポテンシャルを一定の基準で判断できます。

2. 選考の効率化

膨大な数の応募者全員と面接をすることは、時間的にもコスト的にも現実的ではありません。そこで、多くの企業はSPIを選考の初期段階に設定し、いわゆる「足切り」として利用します。自社が定めた基準(ボーダーライン)に満たない応募者をこの段階でスクリーニングすることで、面接に進む候補者の数を適切な規模に絞り込み、採用担当者の負担を大幅に軽減します。これにより、企業は有望な候補者との面接により多くの時間を割くことができるようになります。

3. 入社後のミスマッチ防止

採用活動における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチによる早期離職です。せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまうことは、企業にとっても本人にとっても大きな損失となります。SPIの性格検査は、このミスマッチを防ぐ上で重要な役割を果たします。

性格検査の結果から、応募者の価値観や行動特性が、自社の社風や求める人物像と合っているかを予測します。例えば、チームワークを重視する企業であれば協調性の高い人材を、成果主義の企業であれば達成意欲の高い人材を求めるでしょう。SPIは、こうした「人と組織の相性」を事前に見極めるための重要な判断材料となり、入社後の定着と活躍の可能性を高めます。

4. 配属先の検討材料

SPIの結果は、採用の可否を判断するためだけでなく、入社後の配属先や育成プランを検討するための参考資料としても活用されます。性格検査から明らかになる「どのような職務に適性があるか(職務適応性)」や、能力検査からわかる強み・弱みを基に、その人が最も活躍できそうな部署や仕事を判断します。例えば、論理的思考力が高い人であれば企画部門、社交性が高い人であれば営業部門といったように、個人の特性に合ったキャリアパスを考える上で、SPIのデータは非常に有益な情報となります。

SPIは何の略?

最後に、豆知識として「SPI」が何の略であるかを知っておきましょう。

SPIは、「Synthetic Personality Inventory」の頭文字を取ったものです。

それぞれの単語の意味は以下の通りです。

- Synthetic(シンセティック): 「総合的な」という意味。

- Personality(パーソナリティ): 「個性」「性格」「人柄」といった意味。

- Inventory(インベントリー): 「目録」「一覧表」「評価」といった意味。

これらを繋ぎ合わせると、「総合的個性検査」あるいは「総合的人格目録」といった意味になります。この名称からも、SPIが単に知識や学力を測るテストではなく、個人の能力や性格といった様々な側面を総合的に捉え、評価しようとする検査であることがよくわかります。就職活動でSPIに向き合う際は、この本来の意味を思い出し、自分の全体像を企業に伝えるための機会だと捉えると、より前向きに取り組めるかもしれません。

SPIの検査内容

SPIは大きく分けて「能力検査」と「性格検査」の2つのパートで構成されています。それぞれが何を測定し、どのような目的を持っているのかを理解することが、SPI対策の第一歩です。ここでは、各検査の具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

能力検査

能力検査は、多くの就活生が「SPI対策」と聞いて真っ先に思い浮かべる部分でしょう。計算問題や文章読解問題が出題されるため、事前学習の成果がスコアに直結しやすい検査です。

働く上で必要となる基礎的な能力を測定

SPIの能力検査の目的は、学校のテストのように専門知識の量を測ることではありません。未知の問題や課題に対して、持っている知識を応用して論理的に考え、効率的に答えを導き出す能力、すなわち「問題解決能力」や「思考力」を測定することに主眼が置かれています。これらは、業種や職種を問わず、あらゆるビジネスシーンで求められる普遍的なスキルです。

能力検査は、主に以下の2つの分野から構成されています。

1. 言語分野(言語的能力)

言語分野では、言葉の意味や文章の構造を正確に理解し、話の要点を的確に把握する能力が問われます。これは、ビジネスにおけるコミュニケーションの根幹をなすスキルです。

- 具体的な測定能力:

- 語彙力:言葉の意味を正しく知っているか。

- 文法・語法:言葉を正しく使えるか。

- 読解力:文章の趣旨や論理構成を理解できるか。

- 要約力:話の要点を簡潔にまとめることができるか。

- ビジネスシーンとの関連:

- 顧客への提案書や報告書を作成する。

- 会議で相手の発言の意図を正確に汲み取る。

- メールやチャットで、誤解のないように情報を伝達する。

- 業界ニュースや専門資料を読んで、必要な情報をインプットする。

このように、言語的能力は、日々の業務を円滑に進める上で不可欠な基礎体力と言えます。

2. 非言語分野(非言語的能力)

非言語分野では、数的な処理能力や論理的な思考力が問われます。一般的に「数学」のイメージが強いですが、複雑な計算そのものよりも、与えられた情報やデータから法則性を見出し、合理的な結論を導き出すプロセスが重視されます。

- 具体的な測定能力:

- 数的処理能力:基本的な計算を迅速かつ正確に行う力。

- 論理的思考力:情報間の関係性を整理し、筋道を立てて考える力。

- 情報整理能力:複雑な条件やデータを分かりやすく整理する力。

- 推論能力:与えられた情報から、論理的に妥当な結論を導き出す力。

- ビジネスシーンとの関連:

- 売上データや市場調査の結果を分析し、次の戦略を立てる。

- プロジェクトのスケジュールや予算を管理する。

- 複数の選択肢の中から、リスクとリターンを考慮して最適なものを選ぶ。

- 複雑なトラブルの原因を特定し、解決策を立案する。

非言語的能力は、特にデータに基づいた意思決定や、計画的な業務遂行が求められる場面でその真価を発揮します。

能力検査は、これら言語・非言語の両面から、社会人として仕事を進めていく上で土台となる「考える力」がどの程度備わっているかを測定するのです。

性格検査

性格検査は、能力検査とは異なり、正解・不正解が存在しない検査です。約300問の質問を通じて、応募者のパーソナリティを多角的に分析し、その人となりを明らかにします。

人柄やどのような仕事・組織に向いているかを測定

性格検査の主な目的は、応募者の人柄を理解し、その特性が自社の文化や求める職務内容とどれくらいマッチしているか(=適性)を予測することです。企業は、面接での限られた時間での印象だけでなく、客観的なデータを通じて応募者の内面を深く知ろうとします。

性格検査では、主に以下のような側面が測定されます。

- 行動的側面: 日常の行動に現れる特徴。

- 例: 社交性、慎重性、計画性、実行力、リーダーシップなど。

- 意欲的側面: 何かに対する意欲やモチベーションの源泉。

- 例: 達成意欲(高い目標を掲げたいか)、活動意欲(じっとしているより動きたいか)、探求意欲(新しいことを知りたいか)など。

- 情緒的側面: 感情の動きやストレスへの対処法。

- 例: 情緒安定性(気分の浮き沈みは激しいか)、ストレス耐性(プレッシャーに強いか)、自己肯定感(自分に自信があるか)など。

- ライスケール: 回答の信頼性を測る指標。

- 自分を良く見せようとしすぎていないか、質問に正直に答えているかなどをチェックします。

これらの結果を組み合わせることで、企業は以下のようなことを判断します。

- 職務適応性: どのような仕事内容に向いているか。

- 例: 「慎重性が高く、粘り強い」という結果が出た人は、ミスが許されない経理や、コツコツとした研究開発の仕事に向いているかもしれません。一方、「社交性が高く、活動的」な人は、多くの人と接する営業職や販売職で能力を発揮しやすいと考えられます。

- 組織適応性: どのような組織風土に馴染みやすいか。

- 例: 「自律性が高く、独創性を求める」人は、個人の裁量が大きいベンチャー企業や外資系企業で活躍しやすいかもしれません。逆に、「協調性が高く、規律を重んじる」人は、伝統的な大企業や公的機関の文化にフィットしやすいと判断されることがあります。

このように、性格検査は、入社後のパフォーマンスや定着率を予測するための重要なデータとなります。応募者にとっても、自分に合った環境で働くことは長期的なキャリア形成において非常に重要です。そのため、この検査では自分を偽ることなく、直感に従って正直に回答することが、結果的に自分と企業双方にとって最良の選択となるのです。

SPIの4つの受験方法

SPIには、主に4つの受験方法があります。どの方法で受験するかは応募先の企業によって指定され、それぞれ会場や形式、特徴が異なります。自分がどの形式で受けるのかを事前に把握しておくことは、対策を立てる上で非常に重要です。ここでは、各受験方法の詳細を比較しながら解説します。

| 受験方法 | 受験場所 | 使用機器 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ① テストセンター | リクルートが用意した専用会場 | 会場のPC | 最も一般的な形式。PCで受験。正答率で問題難易度が変動。結果の使い回しが可能。 |

| ② Webテスティング | 自宅など | 自分のPC | 自宅で受験できる手軽さ。電卓使用可。企業ごとに受験が必要で、結果の使い回しは不可。 |

| ③ ペーパーテスティング | 応募先企業が用意した会場 | マークシートと筆記用具 | 筆記形式。電卓使用不可。問題全体を見渡せるが、時間配分がシビア。 |

| ④ インハウスCBT | 応募先企業内 | 企業のPC | 企業内のPCで受験する形式。内容はテストセンターと類似。結果の使い回しは不可。 |

① テストセンター

テストセンター方式は、現在最も多くの企業で採用されている、主流の受験方法です。

- 概要: 全国の主要都市に設置されているリクルートの専用会場「テストセンター」に出向き、そこに備え付けられているパソコンを使って受験します。

- 受験の流れ:

- 企業からSPI受験の案内メールが届く。

- メール内の指示に従い、専用サイトで性格検査を事前に自宅PCなどで受検する。

- 能力検査を受けるためのテストセンター会場と日時を予約する。

- 予約した日時に会場へ行き、受付で本人確認(写真付き身分証明書が必要)を行う。

- 指定されたブースで能力検査(と言語・非言語のオプション検査)を受験する。

- 特徴:

- アダプティブ・テスティング: 受験者の解答状況(正答率)に応じて、次に出題される問題の難易度がリアルタイムで変動します。正解を続けると難しい問題が、間違えると簡単な問題が出題される傾向があります。

- 結果の使い回し: 一度テストセンターで受験すると、その結果を有効期間内(最終受験日から1年間)であれば、他の企業の選考にも提出できます。ただし、送信されるのは常に「最新の」受験結果であるため、出来に不満がある場合は再受験が必要です。

- メリット: 複数の企業に同じ結果を流用できるため、就活が本格化する時期の負担を軽減できます。

- 注意点:

- 電卓は使用不可です。計算は会場で配布されるメモ用紙とペンで行います。筆算のスピードと正確性が求められます。

- 人気企業のエントリーが集中する時期は、希望の日時や会場の予約が取りにくくなるため、早めの予約が不可欠です。

② Webテスティング

Webテスティングは、自宅や大学のパソコンルームなど、インターネット環境があればどこでも受験できる手軽さが特徴です。

- 概要: 企業から指定された期間内に、自分のパソコンを使ってオンラインで受験します。

- 受験の流れ:

- 企業から案内メールで受験IDとURLが送られてくる。

- 指定された受検期間内に、URLにアクセスして能力検査と性格検査の両方を受験する。

- 特徴:

- 時間と場所の自由度: 指定期間内であれば、24時間いつでも自分の都合の良いタイミングで受験できます。最もリラックスできる環境を選べるのが大きな利点です。

- 電卓の使用が可能: テストセンターとは異なり、電卓を使って計算できます。これにより、複雑な計算問題にも対応しやすくなりますが、その分、計算が煩雑な問題が出題される傾向もあります。

- 問題ごとの制限時間: 画面に表示されている問題1問ごとに制限時間が設けられている場合が多く、時間切れになると自動的に次の問題に進んでしまいます。

- メリット: 会場への移動時間が不要で、慣れた環境で落ち着いて受験に臨めます。

- 注意点:

- 結果の使い回しはできません。 応募する企業ごとに毎回受験する必要があります。

- 安定したインターネット回線が必須です。途中で接続が切れると、受験が無効になるリスクがあります。

- 替え玉受験やカンニングを防ぐため、一部の企業ではWebカメラによる監視システム(オンライン監視型)を導入している場合があります。

③ ペーパーテスティング

ペーパーテスティングは、昔ながらの筆記試験形式です。応募先の企業が用意した会場で、マークシートを使って回答します。

- 概要: 企業説明会や一次選考と同日に、その企業の会議室などで実施されることが多いです。

- 受験の流れ:

- 指定された日時に会場へ行く。

- 監督者の指示に従い、問題冊子とマークシート形式の解答用紙を受け取る。

- 制限時間内に問題を解き、解答用紙にマークする。

- 特徴:

- 全員が同じ問題を解く: テストセンターのような難易度変動はなく、全受験者が同一の問題冊子に取り組みます。

- 問題全体を俯瞰できる: 試験開始時に問題全体に目を通せるため、得意な問題から解く、時間のかかりそうな問題を後回しにするといった戦略を立てやすいのが特徴です。

- メリット: パソコン操作が苦手な人にとっては、最も取り組みやすい形式と言えます。

- 注意点:

- 電卓は使用不可で、計算は問題冊子の余白などで行います。

- 言語・非言語合わせて約70問を約70分で解くなど、問題数が非常に多く、1問あたりにかけられる時間が極端に短いです。時間配分の管理が最も重要になります。

- 結果の使い回しはできません。

④ インハウスCBT

インハウスCBTは、応募先企業の社内で行われるパソコン形式のテストです。CBTは「Computer Based Testing」の略です。

- 概要: 応募先の企業に出向き、社内に設置されたパソコンで受験します。面接と同日に実施されるケースもよく見られます。

- 受験の流れ:

- 企業の採用担当者の案内に従い、指定された部屋でパソコンの前に着席する。

- 画面の指示に従ってテストを開始する。

- 特徴:

- 内容はテストセンターとほぼ同じ: 出題形式や難易度変動の仕組みは、基本的にテストセンター方式に準じています。

- 企業独自のテストの場合も: まれに、SPIのシステムを使いつつも、企業が独自に問題を作成・追加している場合があります。

- メリット: 選考プロセスが一日で完結する場合があり、何度も企業に足を運ぶ手間が省けます。

- 注意点:

- 結果の使い回しはできません。 その企業のためだけの受験となります。

- 企業のオフィスという慣れない環境での受験となるため、ある程度の緊張感が伴います。

これらの4つの形式を理解し、自分が受ける企業がどの形式を採用しているのかを早期に把握することが、効率的なSPI対策の鍵となります。

能力検査の出題範囲と問題例

SPIの能力検査で高得点を取るためには、出題される問題の範囲と形式を把握し、それぞれの解法パターンを身につけることが不可欠です。ここでは、言語分野と非言語分野、そしてオプション検査の具体的な出題範囲と問題例を解説します。

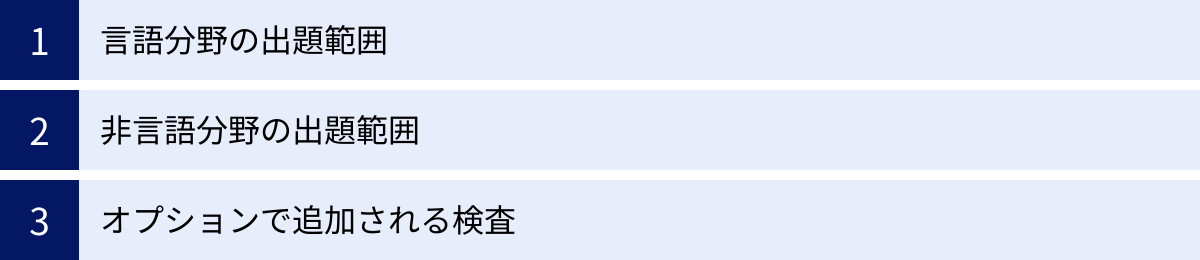

言語分野の出題範囲

言語分野は、語彙力や読解力といった国語的な能力を測る問題で構成されています。素早く正確に文章の意図を読み解く力が求められます。

二語の関係

提示された一対の単語の関係性を理解し、それと同じ関係性を持つペアを選択肢から選ぶ問題です。

- 問題例:

最初に示された二語の関係を考え、同じ関係の対を選びなさい。

医者:病院

ア.教師:生徒

イ.画家:絵画

ウ.弁護士:裁判所

エ.魚:水族館 - 解き方のポイント:

「医者」は「病院」で働く、という【役割と場所】の関係です。この関係性を他の選択肢に当てはめてみます。

アは「役割と対象」、イは「作る人と作られるもの」、エは「生き物と生息場所」となり、関係性が異なります。ウの「弁護士」は「裁判所」で働くため、これが正解となります。

他にも「対立関係(例:賛成と反対)」「包含関係(例:動物と犬)」「原材料と製品(例:木と机)」など、様々な関係性のパターンを理解しておくことが重要です。

語句の用法

一つの語句が示され、その語句が複数の選択肢の文章の中で最も適切に使われているものを選ぶ問題です。

- 問題例:

「募る」という言葉の使い方が最も適切なものを選びなさい。

ア.キャンペーンの参加者を募る。

イ.彼の行動に不信感が募る。

ウ.明日の会議の出席者を募る。

エ.新しい事業のアイデアを募る。 - 解き方のポイント:

「募る」には「募集する」という意味と、「感情などが激しくなる」という意味があります。ア、ウ、エは「募集する」の意味で使われていますが、この場合は「募(つの)る」ではなく「募(つの)る」が適切です。一方、イの「不信感が募る」は、感情が激しくなるという意味で正しく使われています。同音異義語や多義語の意味を正確に理解しているかが問われます。

文章の並び替え

バラバラに分解された複数の文を、意味が通じるように正しい順序に並び替える問題です。

- 問題例:

ア~エの文を意味が通るように並べ替えなさい。

ア.そのため、顧客満足度を向上させるための新たな施策が求められている。

イ.しかし、近年は競合他社の台頭により、その優位性が揺らぎ始めている。

ウ.A社は長年、業界トップのシェアを誇ってきた。

エ.具体的には、アフターサービスの充実やポイント制度の導入などが考えられる。 - 解き方のポイント:

接続詞や指示語が大きなヒントになります。「そのため」(ア)は原因を受ける言葉、「しかし」(イ)は逆接、「具体的には」(エ)は具体例を示す言葉です。

まず、全体を要約するような文(ウ)が最初に来ることが多いです。次に、その状況を転換させる逆接の「しかし」(イ)が続きます。その結果として「そのため」(ア)施策が必要となり、その「具体例」として(エ)が来るのが自然です。正解は「ウ→イ→ア→エ」となります。

空欄補充

文章の中に設けられた空欄に、文脈上最も自然な語句や文を選択肢から選んで入れる問題です。

- 問題例:

近年、働き方の多様化が進んでいる。( )、リモートワークを導入する企業が増加した。

ア.しかし

イ.たとえば

ウ.なぜなら

エ.あるいは - 解き方のポイント:

空欄の前後の文の関係性を考えます。「働き方の多様化」と「リモートワークの導入」は、前者が大きな概念で、後者がその具体例にあたります。したがって、具体例を示す接続詞「たとえば」が最も適切です。文全体の論理的な流れを把握することが重要です。

長文読解

数百字程度の文章を読み、その内容に関する設問に答える問題です。

- 問題例:

(長文が提示される)

問1. 筆者の主張として最も適切なものを一つ選びなさい。

問2. 本文中の下線部「それ」が指す内容を答えなさい。 - 解き方のポイント:

限られた時間で効率的に解くためには、先に設問に目を通し、何が問われているかを把握してから本文を読むのがおすすめです。本文を読む際は、接続詞(しかし、つまり、なぜなら等)や、繰り返し出てくるキーワードに注目すると、筆者の主張や文章の構造が掴みやすくなります。

非言語分野の出題範囲

非言語分野は、数的処理能力や論理的思考力を測る問題です。公式の暗記だけでなく、それをどう応用するかが鍵となります。

推論

与えられた複数の条件から、論理的に導き出される結論を答える問題です。SPI非言語分野の中でも特に重要視されます。

- 問題例:

A, B, C, Dの4人の順位について、以下のことがわかっている。

・AはBより順位が上である。

・CはDより順位が上である。

・BはCより順位が上である。

このとき、確実に言えることはどれか。 - 解き方のポイント:

条件を不等号や図を使って視覚的に整理するのが有効です。

A > B

C > D

B > C

これらを繋げると、「A > B > C > D」という一つの序列が完成します。この序列から、確実に言える選択肢(例:「AはDより順位が上である」など)を選びます。

集合

複数のグループ(集合)に属する要素の数を計算する問題です。

- 問題例:

あるクラスの40人のうち、犬を飼っている生徒は25人、猫を飼っている生徒は15人、どちらも飼っていない生徒は5人いた。このとき、犬と猫の両方を飼っている生徒は何人か。 - 解き方のポイント:

ベン図を描くと、関係性が一目でわかります。

クラス全体(40人)から、どちらも飼っていない5人を引くと、犬か猫の少なくとも一方を飼っている生徒は35人です。

(犬を飼っている人)+(猫を飼っている人)= 25 + 15 = 40人。

この40人から、実際に犬か猫を飼っている35人を引いた残りの5人が、両方を飼っている(重複して数えられている)人数となります。

損益算

商品の仕入れ、販売における原価、定価、売価、利益などを計算する問題です。

- 問題例:

原価800円の品物に25%の利益を見込んで定価をつけたが、売れなかったため定価の1割引で販売した。このときの利益はいくらか。 - 解き方のポイント:

公式(定価 = 原価 × (1 + 利益率)、売価 = 定価 × (1 – 割引率))を正確に使いこなすことが基本です。- 定価を計算: 800円 × (1 + 0.25) = 1,000円

- 売価を計算: 1,000円 × (1 – 0.1) = 900円

- 利益を計算: 売価 900円 – 原価 800円 = 100円

段階を踏んで落ち着いて計算することが大切です。

速度算

距離、速さ、時間の関係(み・は・じ/き・は・じ)を使った問題です。

- 問題例:

A君が家から1.2km離れた駅まで歩いた。最初の600mを分速50mで、残りの600mを分速60mで歩いた場合、駅まで何分かかったか。 - 解き方のポイント:

「時間 = 距離 ÷ 速さ」の公式を使います。- 前半にかかった時間: 600m ÷ 50m/分 = 12分

- 後半にかかった時間: 600m ÷ 60m/分 = 10分

- 合計時間: 12分 + 10分 = 22分

旅人算(追いかける、出会う)や流水算(川の上り下り)といった応用パターンも頻出です。

確率

サイコロやコイン、くじ引きなど、ある事象が起こる確率を求める問題です。

- 問題例:

A, B, C, D, Eの5人の中から、くじ引きで2人の代表を選ぶとき、Aが選ばれる確率はいくらか。 - 解き方のポイント:

「確率 = (その事象が起こる場合の数)÷(起こりうる全ての場合の数)」で求めます。- 全ての場合の数: 5人から2人を選ぶ組み合わせなので、(5×4)/(2×1) = 10通り。

- Aが選ばれる場合の数: Aは確定なので、残りのB, C, D, Eの4人からもう1人を選ぶ。よって4通り。

- 確率: 4 / 10 = 2/5

図表の読み取り

提示されたグラフや表から必要な数値を読み取り、割合や増減率などを計算する問題です。

- 問題例:

(売上高の推移を示す棒グラフが提示される)

問. 2022年度の売上高は、2021年度と比較して何%増加したか。 - 解き方のポイント:

膨大な情報の中から、設問で問われているデータを素早く正確に見つけ出す能力が試されます。計算自体は単純なことが多いですが、単位(百万円、千人など)の見間違いや、比較対象の年度を間違えないよう注意が必要です。

オプションで追加される検査

基本の言語・非言語に加えて、一部の企業では専門的な能力を測るためのオプション検査が追加されることがあります。

英語

外資系企業や商社、海外事業に力を入れている企業などで課されることが多いです。

- 出題内容: 同意語・反意語、空欄補充、文法問題、長文読解など、内容は多岐にわたります。難易度は企業によりますが、TOEICのPart 5(短文穴埋め)やPart 7(長文読解)に近い形式が一般的です。

- 対策: 日頃から英語に触れる習慣をつけるとともに、ビジネス英単語や文法の復習、速読の練習が効果的です。

構造的把握力

物事の背後にある共通性や関係性を見抜き、情報を整理・分類する能力を測る、比較的新しい検査です。コンサルティングファームや総合商社、企画職の募集などで重視される傾向があります。

- 出題内容:

- 複数の文章のグループ分け:いくつかの短い文章を読み、話の構造が似ているもの同士でグループ分けする問題。

- 計算問題の構造分析:複数の計算式を、計算のプロセスが似ているもの同士で分類する問題。

- 対策: 表面的な内容ではなく、物事の構造(例:対立、原因と結果、全体と部分など)に着目して考える癖をつけることが重要です。専用の問題集が少ないため、SPI対策本に収録されている問題で形式に慣れておく必要があります。

性格検査の出題内容と対策

SPIの性格検査は、能力検査とは全く異なり、対策の仕方も独特です。多くの受験生が「どう答えればいいのかわからない」と悩む部分でもあります。ここでは、性格検査の具体的な内容と、臨むべき姿勢について解説します。

日常の行動や考え方に関する約300問の質問

SPIの性格検査は、約30分という短い時間で、およそ300問もの質問に答えていく形式です。1問あたりにかけられる時間はわずか数秒。深く考え込む時間はなく、直感的にスピーディーに回答することが求められます。

質問は、あなたの日常生活における行動や、物事に対する考え方を問うものが中心です。質問形式にはいくつかのパターンがあります。

- 二者択一形式:

2つの選択肢のうち、自分により近いと感じる方を選びます。

例)A. 一人でいるのが好きだ

B. みんなでいるのが好きだ - 4段階評価形式:

提示された文章に対して、自分がどの程度あてはまるかを4つの選択肢から選びます。

例)物事を計画的に進める方だ

□ あてはまる

□ どちらかといえばあてはまる

□ どちらかといえばあてはまらない

□ あてはまらない

これらの質問を通じて、企業はあなたのパーソナリティを様々な角度から分析します。先にも述べた通り、主に「行動的側面」「意欲的側面」「情緒的側面」といった観点から、あなたがどのような人物なのかを客観的なデータとして把握しようとします。

例えば、

- 「新しいことに挑戦するのは好きだ」→ 挑戦心、探求意欲

- 「人から頼られると嬉しい」→ 協調性、貢献意欲

- 「些細なことが気になってしまう」→ 慎重性、神経質傾向

- 「気分が落ち込んでもすぐに立ち直れる」→ ストレス耐性、情緒安定性

といったように、一つ一つの回答があなたの人物像を形作るピースとなっていきます。300問という膨大な質問に答えることで、多角的で精度の高いパーソナリティ・プロフィールが完成するのです。

事前の対策は不要、正直に回答することが大切

能力検査のように問題集を解くといった「対策」は、性格検査には基本的に不要です。むしろ、対策をしようとして自分を偽って回答することは、かえってマイナスの評価につながるリスクがあります。性格検査において最も重要なのは、「正直に、ありのままの自分を回答すること」です。

なぜ正直に答えるべきなのか、その理由は大きく3つあります。

1. 回答の矛盾を見抜く「ライスケール」の存在

性格検査には、回答の信頼性を測るための「ライスケール(虚偽回答尺度)」という仕組みが組み込まれています。「自分を良く見せたい」という気持ちから嘘の回答を重ねると、このライスケールに引っかかってしまう可能性があります。

具体的には、同じ内容を問う質問が、表現や聞き方を変えて何度も出題されます。

例えば、

- 問50「リーダーシップを発揮するのは得意だ」→「あてはまる」

- 問180「集団をまとめるのは苦手だ」→「あてはまらない」(得意だと回答)

- 問250「人に指示を出すより、指示を受ける方が楽だ」→「あてはまらない」(指示を出す方が楽だと回答)

このように一貫した回答ができれば問題ありません。しかし、もしここで「人に指示を出すより、指示を受ける方が楽だ」に「あてはまる」と答えてしまうと、「リーダーシップがあると言っているのに、矛盾している」と判断されます。

このような矛盾が積み重なると、「回答に一貫性がなく、信頼できない人物」という評価が下され、能力検査の結果が良くても不採用となるケースがあります。

2. 入社後のミスマッチを防ぐため

仮に、本来の自分とは違う「企業が好みそうな人物像」を演じて選考を通過できたとします。しかし、それは長期的に見てあなた自身にとって本当に幸せなことでしょうか。

例えば、本当は一人で黙々と作業するのが好きなのに、「社交的でチームワークが得意」と偽って営業職として入社した場合、日々の業務で多くの人と関わることに大きなストレスを感じ、力を発揮できないかもしれません。結果的に、「こんなはずではなかった」と早期離職につながる可能性が高まります。

自分に合わない環境で無理をし続けることは、あなたにとっても、採用した企業にとっても不幸な結果を招きます。正直に回答することは、入社後のミスマッチを防ぎ、自分が本当に活躍できる場所を見つけるための第一歩なのです。

3. 自己分析の絶好の機会と捉える

性格検査は、企業があなたを評価するためのツールであると同時に、あなたが自分自身を客観的に知るための絶好の機会でもあります。普段意識していない自分の強みや弱み、価値観などを再発見できるかもしれません。

この結果を、面接での自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)のエピソードを深掘りする材料として活用しましょう。例えば、「計画性が高い」という結果が出たなら、「学園祭の実行委員として、緻密なスケジュール管理で企画を成功させた」という具体的なエピソードと結びつけて話すことで、自己PRに説得力を持たせることができます。

性格検査は「選別される場」ではなく、「自分を知り、伝える場」と捉えることで、より有意義なものになります。

SPIと他の主要な適性検査との違い

就職活動で遭遇する適性検査はSPIだけではありません。特に、Webテスト形式では様々な種類の検査が利用されています。ここでは、SPIと並んで多くの企業で採用されている「玉手箱」「GAB・CAB」「TG-WEB」との違いを解説します。志望する企業がどの検査を導入しているかによって、対策が大きく変わるため、それぞれの特徴をしっかり押さえておきましょう。

| 適性検査 | 開発元 | 主な特徴 | 難易度 |

|---|---|---|---|

| SPI | リクルート | 基礎的な学力と人柄を測る。最も一般的で、多様な問題形式がバランス良く出題される。 | 標準 |

| 玉手箱 | 日本SHL | 独特な問題形式(計数・言語・英語)。1つの形式の問題が短時間で大量に出題される。処理速度が命。 | やや難 |

| GAB | 日本SHL | 総合職向けの適性検査。長文読解や図表の読み取りが中心。論理的思考力が高いレベルで問われる。 | 難 |

| CAB | 日本SHL | コンピュータ職向けの適性検査。暗号、法則性など情報処理能力を問うIT系の問題が特徴。 | 難 |

| TG-WEB | ヒューマネージ | 従来型と新型がある。特に従来型は暗号や図形など難解でユニークな問題が多く、専用の対策が必須。 | 非常に難(従来型) |

玉手箱との違い

「玉手箱」は、日本エス・エイチ・エル(日本SHL)社が開発したWebテストで、SPIに次いで多くの企業で導入されています。金融業界やコンサルティングファームなどでよく利用される傾向があります。

- 最大の違い: 「一つの問題形式が、制限時間内に連続して大量に出題される」という点です。

- SPI: 言語分野でも「二語の関係」「長文読解」など、様々な形式の問題がバランス良く出題されます。

- 玉手箱: 例えば計数分野では、「図表の読み取り」が20分で29問、「四則逆算」が9分で50問といったように、同じタイプの問題だけをひたすら解き続けます。

- 求められる能力: SPIが思考力や応用力を重視するのに対し、玉手箱は圧倒的な「処理速度」と「正確性」が求められます。1問あたりにかけられる時間が極端に短いため、解法パターンを瞬時に判断し、素早く計算するトレーニングが不可欠です。

- 対策: SPIの対策だけでは対応できません。玉手箱専用の問題集で、独特な出題形式に慣れ、スピーディーに解く練習を積む必要があります。

GAB・CABとの違い

「GAB」と「CAB」も、玉手箱と同じく日本SHL社が開発した適性検査です。特定の職種への適性を測ることに特化しています。

- GAB (Graduate Aptitude Battery): 主に総合職(新卒)の採用を対象としています。商社や証券、不動産などの業界で多く見られます。

- 特徴: 能力検査は「言語理解(長文読解)」と「計数理解(図表の読み取り)」が中心で、どちらも複雑で長大な資料から、論理的に正解を導き出す能力が問われます。SPIよりも高いレベルでの論理的思考力と情報処理能力が求められます。

- SPIとの違い: SPIが基礎的な能力を幅広く測るのに対し、GABはビジネスシーンで直接的に必要とされる「情報を読み解き、分析する力」にフォーカスしています。

- CAB (Computer Aptitude Battery): 主にSEやプログラマーといったコンピュータ職(IT職)の採用を対象としています。IT業界やメーカーの技術職選考で用いられます。

- 特徴: 「暗号解読」「法則性」「命令表」「図形」など、SPIにはない情報処理能力や論理的思考力を測るユニークな問題で構成されています。プログラミングの基礎となるような思考プロセスを試す内容です。

- SPIとの違い: SPIが汎用的な能力を測るのに対し、CABはIT職としての潜在的な適性をピンポイントで測るための検査です。

TG-WEBとの違い

「TG-WEB」は、ヒューマネージ社が開発したWebテストで、近年導入企業が増加しています。特にその難易度の高さで知られています。

- 最大の違い: 「従来型」と「新型」の2種類が存在し、どちらが出題されるか事前にわからないケースが多いことです。

- 従来型: 非常に難解で独特な問題が出題されることで有名です。計数では「図形の折り返し」「積み木の数」、言語では「難解な長文読解」など、初見で解くことはほぼ不可能です。SPIや玉手箱とは全く異なる思考力が求められ、専用の対策が必須となります。

- 新型: SPIや玉手箱に近い形式の問題が出題されるようになり、従来型よりは難易度が下がったとされています。しかし、それでも思考力を要する問題が多い傾向にあります。

- 求められる能力: 従来型の場合、知識や計算力だけでなく、未知の問題に対する柔軟な発想力や、粘り強く答えを導き出すための論理的思考力が試されます。

- 対策: TG-WEBを受ける可能性がある場合は、まず「従来型」の対策を優先して行うのが一般的です。専用の問題集で難解な問題形式に慣れておかなければ、手も足も出ない状況に陥る可能性があります。

このように、適性検査には様々な種類があります。ワンキャリアやユニスタイルといった就活情報サイトで、志望企業の過去の選考情報(どの適性検査が使われたか)を調べておくことが、効果的な対策の第一歩となります。

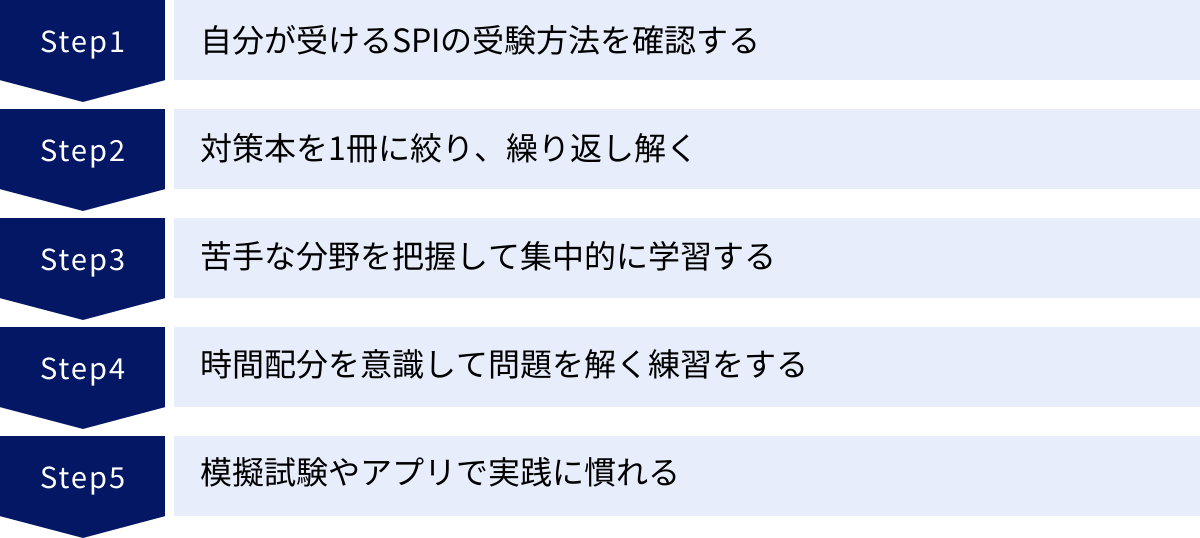

効果的なSPI対策の5ステップ

SPIは付け焼き刃の知識では高得点を狙うのが難しいテストです。しかし、正しい手順で計画的に対策を進めれば、誰でも着実にスコアを伸ばすことができます。ここでは、内定を勝ち取るための効果的なSPI対策を、5つの具体的なステップに分けて解説します。

① 自分が受けるSPIの受験方法を確認する

対策を始める前に、まず最も重要なのが「自分が受験するSPIの形式を特定すること」です。前述の通り、SPIには「テストセンター」「Webテスティング」「ペーパーテスティング」「インハウスCBT」の4種類があり、それぞれで特徴が大きく異なります。

- なぜ重要か?:

- 時間配分: ペーパーテストは問題全体を見て時間配分を考えられますが、PC形式は1問ずつ表示されるため、異なる戦略が必要です。

- 電卓の可否: Webテスティングでは電卓が使えますが、テストセンターやペーパーテストでは使えません。これにより、非言語分野の対策方法が根本的に変わります。

- 出題傾向: 形式によって頻出の問題に若干の違いがあると言われています。

- 確認方法:

- 企業の採用マイページや募集要項を確認する。

- 企業から送られてくる受験案内のメールをよく読む。

- 過去の選考体験談が掲載されている就活情報サイト(ワンキャリア、就活会議など)で調べる。

この最初のステップを怠ると、せっかくの対策が無駄になってしまう可能性があります。まずは敵を知ることから始めましょう。

② 対策本を1冊に絞り、繰り返し解く

SPI対策本は数多く出版されており、どれを選べばいいか迷ってしまうかもしれません。しかし、あれもこれもと複数の問題集に手を出すのは非効率です。

- なぜ1冊に絞るのか?:

- 知識の定着: 1冊を完璧にやり込むことで、解法パターンや公式が記憶に定着しやすくなります。

- 効率性: 複数の本に手を出すと、それぞれの内容が中途半端になり、結局どの分野もマスターできないという事態に陥りがちです。

- 網羅性: 定番とされる対策本は、出題範囲を十分に網羅しているため、1冊で必要な知識はほとんど身につきます。

- 効果的な使い方:

- 1周目: まずは時間を気にせず、全体を解いてみます。自分の得意・不得意分野を把握するのが目的です。間違えた問題には必ずチェックを入れましょう。

- 2周目: 1周目で間違えた問題だけを解き直します。なぜ間違えたのか、解説をじっくり読んで完全に理解することが重要です。

- 3周目以降: すべての問題を、時間を計りながらスラスラ解けるようになるまで反復練習します。「この問題はあのパターンだ」と瞬時に判断できるレベルを目指しましょう。

1冊をボロボロになるまで使い込むことが、SPI攻略の王道です。

③ 苦手な分野を把握して集中的に学習する

SPIは総合点で評価されるため、一つでも極端な苦手分野があると、全体のスコアを大きく引き下げてしまいます。得意分野でいくら高得点を稼いでも、苦手分野で足を引っ張られては意味がありません。

- 把握方法: 対策本を1周解き終えた段階で、各分野の正答率を計算してみましょう。「推論」「損益算」「長文読解」など、特に正答率が低かった分野があなたの「苦手分野」です。

- 集中的な学習法:

- 原因分析: なぜ解けないのかを分析します。「公式を覚えていない」「問題文を読み間違えている」「解法パターンを知らない」など、原因によって対策は変わります。

- 基礎に立ち返る: 苦手な分野は、応用問題に手を出す前に、対策本の最初の方にある基本的な例題や解説をもう一度じっくり読み込みましょう。特に非言語分野で数学に苦手意識がある人は、中学レベルの参考書に戻って復習するのも有効です。

- 類題を解く: 苦手分野の問題だけを集中的に、何度も解き直します。体が解法を覚えるまで反復することが大切です。

苦手分野を克服することが、スコアを底上げする上で最も効果的なアプローチです。

④ 時間配分を意識して問題を解く練習をする

SPIで多くの受験生が苦労するのが、「時間が足りない」という問題です。知識があっても、制限時間内に解ききれなければ得点にはなりません。

- なぜ重要か?:

- SPIは問題数に対して制限時間が非常にタイトに設定されています。

- 特にテストセンターやWebテスティングでは、1問ごとに時間制限が設けられている場合もあり、迷っている時間はありません。

- 練習方法:

- 1問あたりの目標時間を設定する: 例えば、「非言語は1問1分半」「言語は1問30秒」のように、自分なりの目標時間を設定します。

- ストップウォッチを活用する: 問題を解く際は必ずストップウォッチで時間を計り、時間内に解くプレッシャーに慣れましょう。

- 「捨てる勇気」を持つ: 考えてもわからない問題に時間を費やすのは得策ではありません。「目標時間を過ぎたら潔く次の問題に進む」という判断力(見切り)を養うことも重要なトレーニングです。簡単な問題で確実に得点を重ねる方が、総合点は高くなります。

日頃から時間を意識した練習を積むことで、本番でも冷静に時間管理ができるようになります。

⑤ 模擬試験やアプリで実践に慣れる

対策の最終段階として、本番さながらの環境で実力を試すことが重要です。

- なぜ重要か?:

- 実力測定: 現時点での自分の実力や、目標スコアまでの距離を客観的に把握できます。

- 本番のシミュレーション: 時間制限のある中でのプレッシャーや、PC画面での問題の見え方、操作感に慣れることができます。

- 新たな課題の発見: 模擬試験を通じて、時間配分のミスや、ケアレスミスしやすい箇所など、新たな課題が見つかります。

- 活用法:

- 対策本の模擬試験: 多くの対策本には、巻末に本番形式の模擬試験が収録されています。時間を正確に計り、本番と同じ気持ちで取り組みましょう。

- SPI対策アプリ: スマートフォンのアプリには、模擬試験機能が充実しているものが多くあります。PC受験を控えている人は、アプリのPC版やWebサイト版を使って、マウス操作や画面レイアウトに慣れておくと、本番での戸惑いが少なくなります。

これらの5つのステップを順に、そして丁寧に進めていくことが、SPIを乗り越え、志望企業への切符を掴むための最も確実な道筋となるでしょう。

おすすめのSPI対策本・アプリ5選

SPI対策を成功させるためには、自分に合った教材を選ぶことが不可欠です。ここでは、多くの就活生から支持され、実績のある定番の対策本と、スキマ時間の活用に便利なアプリを厳選して5つ紹介します。

(書籍名、アプリ名は2024年時点の一般的な呼称に基づいています)

① 【対策本】2026年度版 これが本当のSPI3だ!

- 通称: 「青本」

- 出版社: 洋泉社

- 特徴:

- SPI対策の王道にして定番: 多くの就活生が最初に手に取る一冊として知られています。SPIの中でも最も受験者が多いテストセンター形式に完全対応しており、出題範囲を網羅的にカバーしています。

- 解説の丁寧さ: 各問題の解法が非常に丁寧に解説されており、特に非言語分野が苦手な文系の学生や、SPI対策の初心者でも理解しやすい構成になっています。なぜその解法に至るのか、という思考プロセスから学べるのが強みです。

- 網羅性: 頻出問題から少しひねった応用問題までバランス良く収録されており、この1冊を完璧にすれば、ほとんどの企業のSPIに対応できる実力が身につきます。

- こんな人におすすめ:

- 何から手をつけていいかわからないSPI初心者

- じっくりと基礎から固めたい人

- テストセンターでの受験を控えている人

② 【対策本】史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集

- 通称: 「赤本」

- 出版社: ナツメ社

- 特徴:

- 豊富な問題量: タイトルの通り、非常に多くの問題が収録されているのが最大の特徴です。様々なパターンの問題に触れることで、実践力を徹底的に鍛えることができます。

- 難易度の高い問題も収録: 基本的な問題だけでなく、やや難易度の高い応用問題も多く含まれています。そのため、人気企業や難関企業のSPI突破を目指す、ある程度実力のある学生に適しています。

- 別冊の解答・解説: 解答と解説が別冊になっているため、答え合わせがしやすく、効率的に学習を進めることができます。

- こんな人におすすめ:

- 「青本」など基本的な対策本を1冊終えた人

- より多くの問題を解いて実践力を高めたい人

- 難関企業の選考を控えている人

③ 【対策本】7日でできる! SPI【必勝】トレーニング

- 出版社: 高橋書店

- 特徴:

- 短期集中型: 「7日間で完成」というコンセプトの通り、短期間でSPIの要点を効率よく学習できるように設計されています。

- 頻出分野に特化: 出題頻度の高い分野や、得点に直結しやすい問題に絞って構成されています。時間がない中でも、最低限押さえておくべきポイントをスピーディーに学習できます。

- コンパクトなサイズ: 持ち運びしやすいサイズなので、通学時間などのスキマ時間を活用して学習するのに便利です。

- こんな人におすすめ:

- SPI対策を始めるのが遅くなってしまった人

- インターンシップの直前など、急いで対策が必要な人

- まずSPIの全体像を短時間で把握したい人

④ 【アプリ】SPI言語・非言語 一問一答

- 提供元: リクルートキャリア(現リクルート)などが類似アプリを提供

- 特徴:

- スキマ時間の有効活用: 電車での移動中や授業の合間など、ちょっとしたスキマ時間にスマートフォンで手軽に問題演習ができます。

- 一問一答形式: サクサクとクイズ感覚で問題に取り組めるため、勉強へのハードルが低く、継続しやすいのが魅力です。

- 苦手分野の復習: 間違えた問題だけを繰り返し解く機能などがあり、苦手分野の克服に役立ちます。

- こんな人におすすめ:

- 机に向かって勉強する時間がなかなか取れない人

- 対策本と並行して、日々の学習習慣をつけたい人

- ゲーム感覚で楽しくSPI対策を進めたい人

⑤ 【アプリ】SPI対策 – 究極のWEBテスト

- 提供元: 様々な教育系企業が類似アプリを提供

- 特徴:

- 模擬試験機能の充実: 本番さながらの制限時間や出題形式で模擬試験を受けられる機能が充実しています。PCでの受験を想定したWeb版を提供しているアプリも多く、実践的な練習が可能です。

- SPI以外のテストにも対応: SPIだけでなく、玉手箱やTG-WEBなど、他の主要なWebテストの対策問題を収録していることが多いです。複数の適性検査を受ける可能性がある人にとっては非常に便利です。

- 詳細な成績分析: 模擬試験の結果を分野ごとに分析し、自分の弱点を可視化してくれる機能があります。これにより、今後の学習計画を立てやすくなります。

- こんな人におすすめ:

- 本番に近い環境で実力を試したい人

- PCでの受験に慣れておきたい人

- SPI以外の適性検査の対策もまとめて行いたい人

これらの対策本やアプリを自分の学習スタイルや目的に合わせて組み合わせることで、より効果的にSPI対策を進めることができるでしょう。

SPIに関するよくある質問

SPI対策を進めていると、様々な疑問や不安が出てくるものです。ここでは、多くの就活生が抱きがちな質問とその回答をまとめました。

SPI対策はいつから始めるべき?

これは多くの就活生が悩むポイントですが、結論から言うと「できるだけ早く」始めるのが理想です。

- 一般的な目安:

- 理想: 大学3年生の夏休み〜秋頃から少しずつ始めるのがおすすめです。この時期から始めておけば、学業やサークル活動、アルバルの合間に無理なく学習を進められ、就職活動が本格化する大学3年生の3月までに十分な実力をつけることができます。

- 最低ライン: 遅くとも本選考が始まる2〜3ヶ月前には始めたいところです。SPIは一夜漬けでどうにかなるものではなく、特に非言語分野は解法パターンの習得に時間がかかります。直前期に焦らないためにも、計画的な学習が不可欠です。

- なぜ早く始めるべきか?:

- 苦手克服に時間がかかる: 特に数学から遠ざかっている文系の学生は、非言語分野の感覚を取り戻すのに予想以上に時間がかかることがあります。

- 他の就活準備との両立: 就活が本格化すると、自己分析、企業研究、ES(エントリーシート)作成、説明会参加、面接対策など、やるべきことが山積みになります。SPI対策を後回しにすると、他の準備に手が回らなくなる可能性があります。

早くから始めておけば、心に余裕を持って就職活動に臨むことができます。

SPIの結果は他の企業で使い回せる?

この質問の答えは、受験方法によって異なります。

- 使い回せる場合:

- テストセンターで受験した場合のみ、結果の使い回しが可能です。一度受験すれば、その結果を有効期間内(最後に受験した日から1年間)であれば、SPIのテストセンター形式を導入している他の企業に送信できます。

- 使い回せない場合:

- Webテスティング、ペーパーテスティング、インハウスCBTで受験した場合は、その企業限りの結果となり、他の企業に使い回すことはできません。これらの形式を導入している企業を受ける際は、その都度受験する必要があります。

- 使い回しの注意点:

- テストセンターの結果を使い回す際、送信されるのは常に「最新の」受験結果です。過去の複数の結果から良いものを選んで送信することはできません。もし、手応えが悪かった場合は、再度受験して結果を上書きする必要があります。

SPIに合格・不合格という概念はある?

SPI自体に、明確な「合格点」や「不合格」という概念は存在しません。

- ボーダーライン方式:

- 合否を判断するのは、あくまでSPIを導入している企業です。企業は、過去の入社者のデータや求める人物像に基づき、独自の「ボーダーライン(基準点)」を設定しています。応募者のSPIスコアがこのボーダーラインを上回っていれば通過、下回っていれば不通過(足切り)となります。

- ボーダーラインは非公開:

- このボーダーラインは企業によって異なり、公表されることはありません。一般的に、人気企業や難関企業、金融業界やコンサルティングファームなどはボーダーラインが高い傾向にあると言われています。

- 総合的な判断:

- 多くの企業では、能力検査のスコアだけでなく、性格検査の結果やESの内容なども含めて総合的に判断し、面接に進めるかどうかを決定します。

「〇〇点取れば安心」という絶対的な基準はないため、対策本などを活用して、できるだけ高い正答率(一般的に7〜8割が目標とされることが多い)を目指して学習することが重要です。

SPIの受験に費用はかかる?

いいえ、就活生(受験者)がSPIの受験費用を負担することは一切ありません。

受験にかかる費用は、すべて導入している企業側がリクルートマネジメントソリューションズに支払っています。安心して受験してください。

ただし、テストセンター会場までの交通費や、対策本・アプリの購入費は自己負担となります。

SPIが苦手だと選考に落ちる?

「SPIが苦手=必ず選考に落ちる」というわけではありませんが、選考で不利になる可能性は非常に高いと言えます。

- 初期選考での「足切り」:

- 前述の通り、多くの企業がSPIを選考の初期段階で、面接に進む候補者を絞り込むための「足切り」として利用しています。そのため、企業の設けたボーダーラインを越えなければ、どれだけ素晴らしい自己PRやガクチカを持っていても、面接の機会すら得られない可能性があります。

- SPIを重視しない企業も:

- 企業の中には、SPIの結果をあまり重視せず、面接での人物評価に重きを置くところや、そもそもSPIを導入していないところ(特にベンチャー企業や中小企業)もあります。

- 対策は必須:

- しかし、大手企業や人気企業の多くがSPIを導入している現状を考えると、SPIが苦手なまま就職活動を進めるのは、自ら選択肢を狭めてしまうことになります。苦手意識があっても、基本的な対策を行い、最低限ボーダーラインは突破できるレベルを目指しておくことが、悔いのない就職活動を送るために不可欠です。

SPIはあくまで選考の一要素ですが、その重要性は非常に高いと認識し、しっかりと準備に臨みましょう。

まとめ

本記事では、就職活動における重要な関門であるSPIについて、その概要から具体的な検査内容、効果的な対策方法までを網羅的に解説してきました。

SPIは、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが開発した適性検査であり、応募者の「能力」と「人柄」を客観的に測定するツールとして、多くの企業で導入されています。企業は、選考の公平性・効率性を確保し、入社後のミスマッチを防ぐためにSPIの結果を活用しています。

検査は、言語・非言語能力を測る「能力検査」と、行動特性や価値観を明らかにする「性格検査」の二部構成です。また、受験方法には「テストセンター」「Webテスティング」「ペーパーテスティング」「インハウスCBT」の4種類があり、それぞれ特徴が異なります。効果的な対策の第一歩は、自分が受けるSPIの形式を正確に把握することから始まります。

能力検査の対策においては、評判の良い対策本を1冊に絞り、それを何度も繰り返し解くことが最も確実で効率的な方法です。苦手分野を特定し、集中的に克服するとともに、常に時間配分を意識した練習を積むことで、本番での得点力は着実に向上します。

一方、性格検査には明確な正解はなく、事前の学習は不要です。むしろ、自分を偽って回答すると、ライスケールによって矛盾が見抜かれ、かえって評価を下げてしまう可能性があります。入社後のミスマッチを防ぎ、自分自身が本当に活躍できる環境を見つけるためにも、正直にありのままの自分を回答することが何よりも重要です。

SPIは、多くの就活生にとって最初の壁となるかもしれませんが、決して乗り越えられないものではありません。その目的と内容を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、誰にでも突破のチャンスはあります。この記事で得た知識を元に、今日から具体的な行動を始め、自信を持って選考に臨んでください。あなたの就職活動が成功裏に終わることを心から願っています。