転職活動を考え始めたとき、「カジュアル面談」という言葉を目にする機会が増えたのではないでしょうか。面接とは違うらしいけれど、具体的に何が違うのか、どんな準備をすれば良いのか、服装はどうすればいいのか、と疑問に思う方も多いかもしれません。

この記事では、カジュアル面談の基本的な定義から、面接との明確な違い、参加するメリット・デメリット、当日の流れ、そして成功に導くための事前準備や質問例まで、網羅的に解説します。

カジュアル面談は、本格的な選考に進む前に、企業と候補者がお互いをより深く、そして対等な立場で知るための貴重な機会です。この記事を通じてカジュアル面談への理解を深め、あなたのキャリアにとって最適な選択をするための一助となれば幸いです。

目次

カジュアル面談とは

カジュアル面談とは、本格的な選考に入る前に、企業と候補者がリラックスした雰囲気の中で相互理解を深めるための情報交換の場です。採用の合否を直接判断する「面接」とは異なり、お互いのことを知る、いわば「お見合い」のような位置づけと考えると分かりやすいでしょう。

近年、このカジュアル面談を取り入れる企業が急増しています。その背景には、労働人口の減少に伴う採用競争の激化があります。企業は、従来の「待ち」の採用姿勢から、積極的に候補者へアプローチする「攻め」の採用へとシフトする必要に迫られています。特に、まだ本格的に転職活動を開始していない「転職潜在層」と呼ばれる優秀な人材と接点を持つために、カジュアル面談は非常に有効な手段となっています。

候補者側にとっても、カジュアル面談は大きなメリットがあります。転職はキャリアにおける重要な決断です。入社してから「思っていたのと違った」というミスマッチが起こるのは、企業にとっても候補者にとっても不幸なことです。カジュアル面談では、求人票や企業のウェブサイトだけでは分からない、現場のリアルな雰囲気や、具体的な仕事内容、企業のカルチャーなどを、社員から直接聞くことができます。

よくある誤解として、「カジュアル」という言葉から「何も準備しなくても良い、気軽なおしゃべりの場」と考えてしまうことがありますが、これは間違いです。有意義な時間にするためには、候補者側もある程度の準備と考えを持って臨む必要があります。企業側も、貴重な時間を割いて対応してくれています。もちろん、面接のような堅苦しい雰囲気ではありませんが、相手への敬意を払い、ビジネスの場であるという認識を持つことが大切です。

まとめると、カジュアル面談は以下のような特徴を持つ場と言えます。

- 目的: 選考ではなく、相互理解と情報交換。

- 雰囲気: 面接よりもリラックスしており、対話が中心。

- 立場: 企業と候補者は対等な関係。

- 合否: 原則として、その場で合否が出ることはない。

転職を今すぐ考えているわけではないけれど、特定の業界や企業に興味がある方、自分のスキルが他社でどのように活かせるか知りたい方、まずは情報収集から始めたいという方にとって、カジュアル面談はキャリアの可能性を広げるための絶好の機会となるでしょう。

カジュアル面談の目的

カジュアル面談は、企業と候補者の双方にとって明確な目的があります。それぞれの立場から、なぜカジュアル面談を実施するのかを理解することで、当日のコミュニケーションをより円滑で有意義なものにできます。

企業側の目的

企業が時間とコストをかけてカジュアル面談を実施するのには、主に4つの目的があります。

- 転職潜在層へのアプローチ

現在の採用市場では、多くの企業が同じ人材を求めて競争しています。そのため、すでに転職活動を始めている「転職顕在層」だけをターゲットにしていては、優秀な人材の獲得は困難です。そこで企業は、「良い機会があれば転職を考えてもいい」というレベルの「転職潜在層」に注目しています。カジュアル面談は、このような層に対して「まずは話だけでも聞いてみませんか?」と、選考よりも低いハードルでアプローチできる有効な手段です。これにより、企業はこれまで接点を持てなかった優秀な人材と出会う機会を創出しています。 - 採用ブランディングの強化

採用ブランディングとは、企業が「働く場」としての魅力を候補者に伝え、良いイメージを構築していく活動のことです。ウェブサイトや求人広告だけでは伝えきれない、企業のビジョン、文化、社員の雰囲気、働きがいといった定性的な魅力を、現場社員の言葉で直接伝えることで、候補者の企業に対する理解度と共感を深めることができます。面談を通じて「この会社で働いてみたい」「この人たちと一緒に仕事がしたい」と感じてもらうことは、企業のファンを増やし、将来的な応募に繋がる重要な活動なのです。 - 採用ミスマッチの防止

採用における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチです。スキルや経験は申し分なくても、カルチャーや価値観が合わずに早期離職に至ってしまうケースは少なくありません。これは企業にとっても候補者にとっても大きな損失です。カジュアル面談では、選考の場では聞きにくいような候補者のキャリア志向や価値観、人柄などを対話の中から深く理解することができます。スキルフィット(能力のマッチング)だけでなく、カルチャーフィット(文化的なマッチング)を事前に見極めることで、入社後の定着と活躍の可能性を高める狙いがあります。 - 採用パイプラインの構築

カジュアル面談で出会った候補者が、その時点では採用に至らなかったとしても、関係性を維持しておくことは企業にとって重要です。例えば、今回はポジションのタイミングが合わなかった、スキルが少し足りなかったという場合でも、数年後には理想的な候補者になっている可能性があります。将来の採用候補者となりうる人材のデータベース(採用パイプライン)を構築しておくことで、新たなポジションが生まれた際に、効率的にアプローチできます。カジュアル面談は、この長期的な関係構築の第一歩としての役割も担っているのです。

候補者側の目的

一方、候補者がカジュアル面談に参加する目的も多岐にわたります。転職という大きな決断を成功させるために、以下のような目的意識を持って臨むと良いでしょう。

- 企業理解の深化

求人票や企業の公式サイトに掲載されている情報は、あくまで企業が発信したい「公式情報」です。しかし、実際に働く上で知りたいのは、チームの雰囲気、日々の業務の進め方、直面している課題、上司や同僚の人柄といった「リアルな情報」ではないでしょうか。カジュアル面談は、現場で働く社員からこうした生きた情報を直接聞ける絶好の機会です。これにより、企業の解像度を格段に上げ、自分がその環境で働く姿を具体的にイメージできるようになります。 - キャリアの選択肢の模索

自分のこれまでの経験やスキルが、今の会社以外でどのように評価され、活かせるのかを知りたいと考えるのは自然なことです。カジュアル面談で企業の担当者と話すことで、自分の市場価値を客観的に把握したり、思いもよらなかったキャリアの可能性に気づいたりすることがあります。「このスキルは、こんな分野でも役立つのか」「この会社なら、自分のやりたいことが実現できるかもしれない」といった発見は、キャリアの選択肢を広げる上で非常に有益です。 - 入社後のミスマッチの防止

これは企業側の目的と表裏一体ですが、候補者にとってもミスマッチの防止は極めて重要です。給与や待遇といった条件面だけでなく、企業の文化、価値観、働き方などが自分の理想と合っているかを事前に確認することは、転職後の満足度を大きく左右します。面接では聞きづらいような、残業の実態や評価制度の運用、休暇の取りやすさといった踏み込んだ質問もしやすいのがカジュアル面談の利点です。後悔のない転職を実現するために、気になる点は積極的に質問し、疑問を解消しておきましょう。 - 自己分析の機会

企業の担当者という、利害関係のない第三者と自身のキャリアについて話すことは、自分自身を客観的に見つめ直す良い機会になります。自分の経歴やスキルを説明する中で、自身の強みや弱み、本当にやりたいことが明確になることがあります。また、相手からの質問に答える中で、今まで気づかなかった自分の価値観や思考の癖を発見することもあるでしょう。カジュアル面談は、情報収集の場であると同時に、深い自己分析の場としても活用できるのです。

カジュアル面談と面接の5つの違い

カジュアル面談と面接は、似ているようでその目的や性質は全く異なります。この違いを正しく理解しておくことが、それぞれの場に適切に対応するための第一歩です。ここでは、5つの主要な違いについて詳しく解説します。

| 項目 | カジュアル面談 | 面接 |

|---|---|---|

| 目的 | 相互理解・情報交換 | 選考・合否判断 |

| 実施タイミング | 選考前 | 選考プロセス内 |

| 雰囲気 | 和やか・対話形式 | フォーマル・質疑応答形式 |

| 担当者 | 現場社員、人事など | 評価権限者(人事、役員など) |

| 合否の有無 | 原則なし | あり |

① 目的

最も根本的な違いは、その「目的」にあります。

- カジュアル面談: 主な目的は、企業と候補者が対等な立場で情報交換を行い、お互いの理解を深めることです。企業は自社の魅力を伝え、候補者は企業のリアルな情報を得ることを目指します。あくまで相互理解がゴールであり、評価や選考は主眼ではありません。

- 面接: 主な目的は、企業が候補者のスキル、経験、人柄、自社との適合性などを評価し、採用の可否を判断することです。候補者は自分をアピールし、企業は候補者を見極めるという、明確な「選考」の場です。質疑応答を通じて、候補者が求める人物像に合致するかどうかを多角的にチェックします。

② 実施タイミング

実施されるタイミングも大きく異なります。

- カジュアル面談: 一般的に、本格的な選考プロセスの「前」に実施されます。企業からのスカウトメールをきっかけに行われたり、候補者が企業のウェブサイトなどから「まずは話を聞いてみたい」と応募したりするケースが多いです。選考に進むかどうかは、この面談を経てから決めることができます。

- 面接: 書類選考を通過した後など、企業の定めた選考フローの一部として組み込まれています。一次面接、二次面接、最終面接といったように、段階的に実施されるのが一般的です。選考プロセスから外れることは、すなわち「不合格」を意味します。

③ 雰囲気

場の雰囲気にも顕著な差があります。

- カジュアル面談: リラックスした和やかな雰囲気で行われることがほとんどです。形式ばった質疑応答ではなく、自由な「対話」が中心となります。場所も、企業のオフィス内にあるカフェスペースや、社外のカフェなどで実施されることもあります。服装も「私服で」と指定されるケースが多く、全体的に緊張感の少ない場作りが意識されています。

- 面接: フォーマルで、ある程度の緊張感が伴います。基本的には企業の会議室など、静かで仕切られた空間で行われます。「面接官」と「応募者」という立場が明確で、質問に対して的確に回答することが求められます。服装もスーツやビジネスカジュアルが基本であり、礼儀作法などもしっかりと見られています。

④ 担当者

誰が対応してくれるのか、という点も異なります。

- カジュアル面談: 候補者が興味を持っている職種の現場で働く社員や、比較的年齢の近い人事担当者が出てくることが多いです。これは、候補者が具体的な仕事内容やチームの雰囲気について、よりリアルなイメージを持てるようにするためです。評価者というよりは、情報提供者や相談相手としての役割を担います。

- 面接: 人事部の責任者、配属予定部署のマネージャー、役員など、採用の決定権を持つ人物が担当します。彼らは、候補者が自社の戦力となり、組織に貢献できる人材かどうかを判断する「評価者」としての役割を担っています。面接の段階が進むにつれて、より上位の役職者が出てくるのが一般的です。

⑤ 合否の有無

そして最も分かりやすい違いが、合否の有無です。

- カジュアル面談: 原則として、その場で合否が下されることはありません。「面談の結果、不採用です」といった連絡が来ることは基本的にないと考えてよいでしょう。あくまで、次の選考ステップに進むかどうかを双方で判断するための場です。ただし、後述するように、あまりに印象が悪い場合は、選考の案内が来ないという形で「事実上のお見送り」となる可能性はあります。

- 面接: 明確に合否が出ます。面接後、数日から1週間程度で「合格」または「不合格(お見送り)」の連絡が来ます。合格の場合は、次の面接や内定といったステップに進むことになります。すべての面接は、次のステップに進むための関門として機能しています。

これらの違いを理解することで、カジュアル面談では情報収集と自己開示に、面接では自己アピールと能力証明に、と意識を切り替えて臨むことができるようになります。

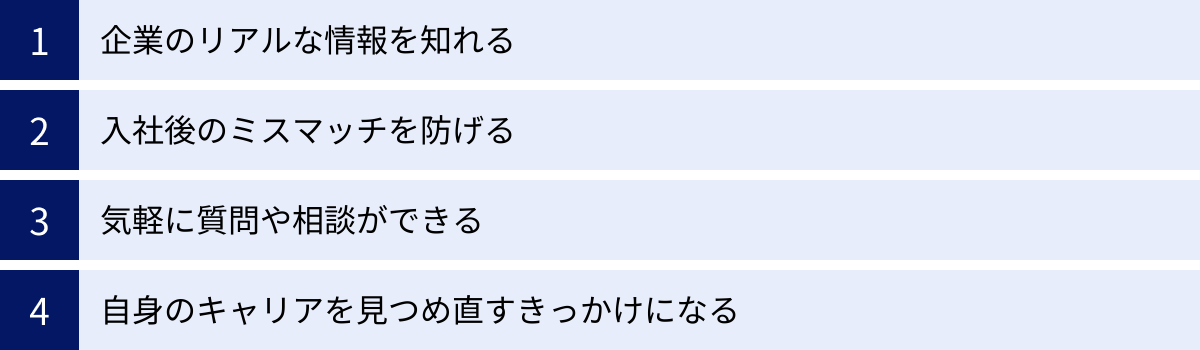

カジュアル面談に参加するメリット

カジュアル面談は、候補者にとって多くのメリットがある貴重な機会です。選考とは異なるリラックスした雰囲気の中で、自身のキャリアにとって有益な情報を得ることができます。ここでは、主な4つのメリットを深掘りしていきます。

企業のリアルな情報を知れる

最大のメリットは、求人票や企業の公式ウェブサイトだけでは決して得られない「生の情報」に触れられることです。公に発信される情報は、どうしても企業の良い側面が強調されがちです。しかし、実際に働く上で重要になるのは、日々の業務の実態や、組織の空気感です。

カジュアル面談では、現場で働く社員と直接対話できます。これにより、以下のようなリアルな情報を引き出すことが可能です。

- チームの雰囲気: メンバーの年齢構成、コミュニケーションの取り方(チャットが中心か、対面での会話が多いかなど)、意思決定のプロセス。

- 具体的な業務内容: 1日の仕事の流れ、使用しているツール、現在チームが抱えている課題や目標。

- 企業のカルチャー: 賞賛される行動や価値観、失敗に対する考え方、社員同士の交流の頻度。

例えば、「チームの風通しが良い」と求人票に書かれていても、その実態は企業によって様々です。カジュアル面談で「具体的に、どのような場面で風通しの良さを感じますか?」と質問することで、「週に一度、役職関係なく誰でもアイデアを出せるブレスト会議がある」「チャットツールで気軽に上司に質問できる文化がある」といった具体的なエピソードを聞き出すことができます。こうした生きた情報こそが、企業を深く理解する上で何よりも重要です。

入社後のミスマッチを防げる

転職における最大の失敗は、「入社してみたら、思っていた環境と全く違った」というミスマッチです。スキルや経験が活かせなかったり、社風に馴染めなかったりすると、早期離職につながりかねません。これは、キャリアに傷がつく可能性があるだけでなく、精神的にも大きな負担となります。

カジュアル面談は、このミスマッチを未然に防ぐための絶好の機会です。リラックスした雰囲気だからこそ、自分が働く上で大切にしたい価値観や、譲れない条件について正直に話し、それが企業と合致しているかを確認できます。

例えば、あなたが「プライベートの時間を大切にしながら、専門性を高めていきたい」と考えているとします。その場合、面談で以下のような点を確認できます。

- 残業時間の実態(平均的な残業時間や、繁忙期の状況など)

- 有給休暇の取得率や、長期休暇の取りやすさ

- スキルアップ支援制度(研修、資格取得補助など)の利用実績

こうした情報を事前に得ることで、「給与は高いけれど、常に長時間労働が求められる社風だった」「スキルアップ制度はあるものの、形骸化していて誰も利用していなかった」といった入社後のギャップを避けることができます。自分にとって本当に働きやすい環境かどうかを、自分の目で確かめることができるのが、カジュアル面談の大きな価値です。

気軽に質問や相談ができる

面接の場では、「こんなことを聞いたら評価が下がるのではないか」と不安になり、聞きづらい質問があるものです。特に、給与や福利厚生、残業といった待遇面に関する質問は、タイミングや聞き方に気を遣うことが多いでしょう。

しかし、カジュアル面談は選考の場ではないため、より気軽に、そして率直に質問をすることができます。企業側も、候補者の疑問や不安を解消することが目的の一つであるため、誠実に答えてくれるケースがほとんどです。

面接では聞きにくい、でも働く上では非常に重要な質問、例えば以下のような内容も、カジュアル面談なら自然な流れで尋ねることが可能です。

- 「評価制度についてお伺いしたいのですが、どのような基準で昇給や昇進が決まるのでしょうか?」

- 「リモートワークの比率が高いと伺いましたが、チーム内のコミュニケーションで工夫されている点はありますか?」

- 「差し支えなければ、社員の方の離職率や、その主な理由について教えていただくことはできますか?」

また、単なる質疑応答だけでなく、自身のキャリアに関する相談ができる場合もあります。「私のこのような経験は、御社ではどのように活かせる可能性があるでしょうか?」といった形で問いかけることで、客観的な視点からアドバイスをもらえるかもしれません。

自身のキャリアを見つめ直すきっかけになる

カジュアル面談は、必ずしもその企業への転職を前提とする必要はありません。様々な企業の社員と話すこと自体が、自分自身のキャリアを客観的に見つめ直し、新たな可能性を発見するきっかけになります。

これまで自分が当たり前だと思っていた働き方や常識が、他の業界や企業では全く異なることに気づかされることもあります。例えば、スタートアップ企業のスピード感あふれる働き方や、大手企業の体系化された人材育成制度の話を聞くことで、自分のキャリアにおける優先順位が変わるかもしれません。

また、企業の担当者と対話する中で、自分の強みや弱みを再認識することもできます。自分の経歴を説明し、相手からの質問に答えるプロセスは、一種の壁打ちのような効果があります。「自分は本当は何がやりたいのか」「今後どのようなスキルを身につけるべきか」といった、キャリアの軸を考える上で、非常に有益なインプットが得られるでしょう。

たとえその企業に入社しなかったとしても、カジュアル面談で得た気づきや情報は、その後の転職活動や現職での働き方に必ず活きてきます。視野を広げるという意味でも、カジュアル面談には積極的に参加する価値があるのです。

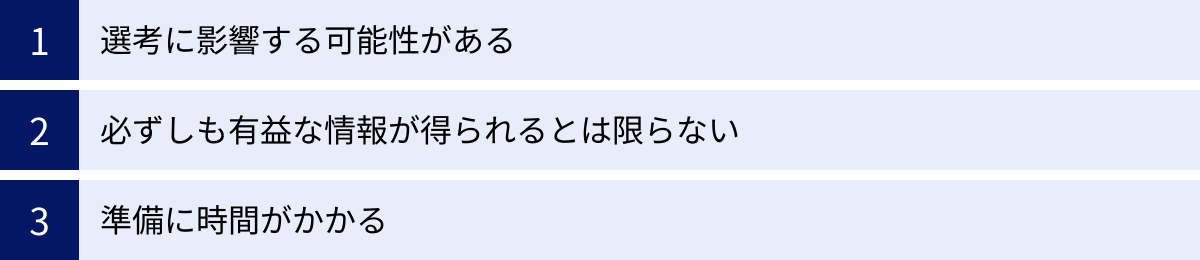

カジュアル面談のデメリットと注意点

カジュアル面談は多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべき点や、デメリットと感じられる側面も存在します。これらを事前に理解し、対策しておくことで、より有意義な時間にすることができます。

選考に影響する可能性がある

カジュアル面談の最大の注意点は、「カジュアル」という言葉に油断してはならないということです。原則として合否はないとされていますが、面談を担当する社員も、自社の一員として候補者を見ています。そのため、あなたの言動や態度は、間違いなくその後の選考に影響を与える可能性があります。

例えば、以下のような態度はマイナスの印象を与えかねません。

- 準備不足が明らか: 企業の事業内容など、調べればすぐに分かるような基本的なことを質問する。

- 関心が感じられない: 相手の話を熱心に聞かず、質問もほとんどしない。一方的に自分の話ばかりする。

- ビジネスマナーの欠如: 遅刻する、挨拶ができない、言葉遣いが乱暴であるなど、社会人としての基本的なマナーが守れていない。

- ネガティブな発言が多い: 現職(前職)への不満や愚痴ばかりを話す。

企業側からすれば、「このような人物と一緒に働きたいとは思えない」と判断されてしまえば、たとえ候補者側が選考を希望したとしても、次のステップに案内されないという「事実上のお見送り」になることは十分に考えられます。

カジュアル面談は「選考ではない」と同時に「選考の一部である」という意識を持つことが重要です。リラックスしつつも、相手への敬意を忘れず、真摯な態度で臨むように心がけましょう。

必ずしも有益な情報が得られるとは限らない

候補者側がどれだけ準備をしても、必ずしも期待していたような有益な情報が得られるとは限らない、というリスクもあります。これは主に、対応してくれる企業側の担当者に依存する問題です。

考えられるケースとしては、以下のようなものがあります。

- 担当者が情報を持っていない: 現場の担当者ではなく、採用経験の浅い人事担当者が出てきた場合、業務の具体的な内容やチームの雰囲気について、詳しい話が聞けないことがあります。

- 当たり障りのない説明に終始する: 企業の魅力的な側面ばかりを話し、候補者が本当に知りたいであろう課題やネガティブな情報については口を閉ざしてしまう担当者もいます。

- 候補者との相性が悪い: 純粋に担当者との相性が合わず、話が弾まないというケースも考えられます。

このような事態を避けるためには、候補者側から主体的に、そして具体的に質問を投げかけることが不可欠です。「風通しは良いですか?」のような漠然とした質問ではなく、「意見が対立した際、最終的にどのように意思決定されることが多いですか?」のように、具体的なシーンを想定した質問をすることで、相手から深い情報を引き出しやすくなります。

もし、面談が有益でなかったと感じた場合でも、「この企業は、情報をオープンにしない文化なのかもしれない」という一つの判断材料になります。それ自体も、あなたにとっての重要な情報と捉えることができるでしょう。

準備に時間がかかる

「カジュアル」という響きから、手軽に参加できるような印象を受けるかもしれませんが、有意義な時間にするためには、相応の準備が必要です。むしろ、自由な対話形式だからこそ、面接以上に周到な準備が成果を左右すると言っても過言ではありません。

具体的には、以下のような準備に時間と労力がかかります。

- 自己分析: これまでのキャリアの棚卸し、自身の強み・弱み、今後のキャリアプランなどを整理する。

- 企業研究: 公式サイトやプレスリリースだけでなく、関連ニュース、採用ブログ、SNSなどもチェックし、企業の現状や課題を把握する。

- 質問リストの作成: 企業研究を踏まえ、自分が本当に知りたいことを深く、具体的に質問できるようにリストアップする。

これらの準備を怠って面談に臨むと、当たり障りのない会話に終始してしまい、「参加した意味があまりなかった」ということになりかねません。特に、複数の企業のカジュアル面談に参加する場合は、それぞれの企業ごとにリサーチと質問の準備が必要になるため、想像以上に時間がかかることを覚悟しておく必要があります。

しかし、この準備にかけた時間は決して無駄にはなりません。自己分析や企業研究は、その後の転職活動全体に役立ちますし、たとえ転職しなかったとしても、自身のキャリアを考える上で貴重な財産となります。

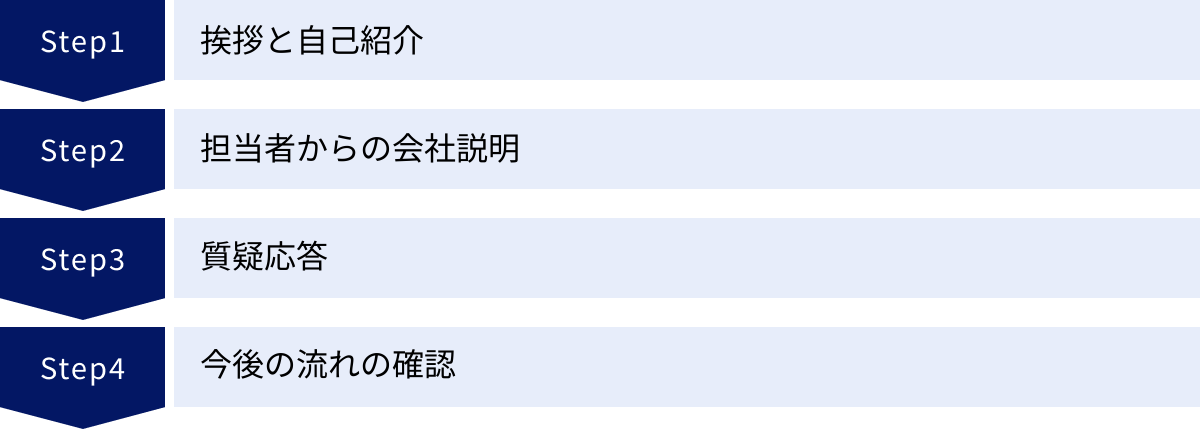

カジュアル面談当日の流れ

カジュアル面談は、企業によって多少の違いはありますが、一般的には以下のような流れで進みます。全体の流れを事前に把握しておくことで、当日も落ち着いて対応できるようになります。オンラインでも対面でも、基本的な構成は同じです。

挨拶と自己紹介

(所要時間:約5〜10分)

面談は、お互いの挨拶と簡単な自己紹介から始まります。ここは第一印象を決める重要なパートです。

- 候補者側: まずは面談の機会を設けてもらったことへの感謝を伝えます。自己紹介では、氏名に加えて、現在の職務内容やこれまでの経歴、そして今回の面談で特に興味を持っている点(企業のどの部分に関心があるかなど)を1〜2分程度で簡潔に話すのがポイントです。履歴書や職務経歴書をなぞるように長々と話す必要はありません。「本日は、御社の〇〇という事業におけるマーケティングの取り組みについて、現場の方のお話を伺えればと思い、参加させていただきました」のように、目的を伝えると、その後の対話がスムーズに進みます。

- 企業側: 担当者も自身の名前、所属部署、役割などを自己紹介してくれます。現場の社員であれば、どのような業務を担当しているのかを話してくれることが多いでしょう。

担当者からの会社説明

(所要時間:約15〜20分)

次に、企業の担当者から会社や事業内容、募集しているポジションなどについての説明があります。

- 内容: 企業のビジョンやミッション、事業の概要、組織文化、そして今回のカジュアル面談の背景(なぜこのポジションで人材を探しているのかなど)について、スライドなどを用いて説明されることもあります。求人票に書かれている内容を、より具体的に、背景情報も交えながら話してくれることが多いです。

- 候補者の心構え: ここはただ受け身で聞いているだけではもったいない時間です。説明を聞きながら、疑問に思った点や、さらに深掘りして聞きたい点をメモしておきましょう。相槌を打ったり、時折うなずいたりして、熱心に聞いている姿勢を示すことも大切です。このパートで得た情報をもとに、後の質疑応答でより的を射た質問ができるようになります。

質疑応答

(所要時間:約20〜30分)

会社説明が終わると、質疑応答の時間に移ります。ここがカジュアル面談の最も重要なメインパートです。面接とは異なり、候補者からの質問が中心となって対話が進んでいきます。

- 進め方: 「何か質問はありますか?」と促されるので、事前に準備してきた質問リストを元に、尋ねていきます。会社説明の内容を踏まえて、「先ほどご説明いただいた〇〇について、もう少し詳しくお伺いしたいのですが…」と切り出すと、話をしっかり聞いていたことが伝わり好印象です。

- 対話のポイント: 質問を一方的に投げかける「尋問」のようにならないよう注意しましょう。相手の回答に対して、さらに質問を重ねたり、自分の経験と関連付けて感想を述べたりすることで、自然な「対話」が生まれます。「なるほど、〇〇という課題があるのですね。私の前職でも同様の課題があり、その際は△△という方法で解決した経験があります」のように、自己開示を交えることで、相手もより深い情報を話しやすくなります。準備した質問に固執せず、会話の流れに応じて柔軟に質問を変えていくことも重要です。

今後の流れの確認

(所要時間:約5分)

面談の終了時刻が近づくと、今後の流れについての確認が行われます。

- 企業側からの説明: もし候補者が選考に進むことを希望する場合の、次のステップ(書類選考、一次面接など)や、連絡方法について説明があります。「もしご興味を持っていただけましたら、こちらのメールアドレスにご連絡ください」といった形で案内されるのが一般的です。

- 候補者側の対応: この場で選考に進むかどうかを即決する必要はありません。「本日は貴重なお話をありがとうございました。一度持ち帰って検討させていただき、改めてご連絡いたします」と伝えるのが丁寧な対応です。もし、話を聞いて非常に興味が湧き、選考に進みたいという気持ちが固まっている場合は、「お話を伺い、ますます御社で働きたいという気持ちが強くなりました。ぜひ選考に進ませていただきたいです。」と、その場で意欲を伝えても構いません。

- 最後に: 終了時には、改めて時間を作ってくれたことへの感謝を伝えて退室(または退出)します。

この一連の流れをイメージしておくことで、各パートで自分が何をすべきかが明確になり、有意義なカジュアル面談にすることができるでしょう。

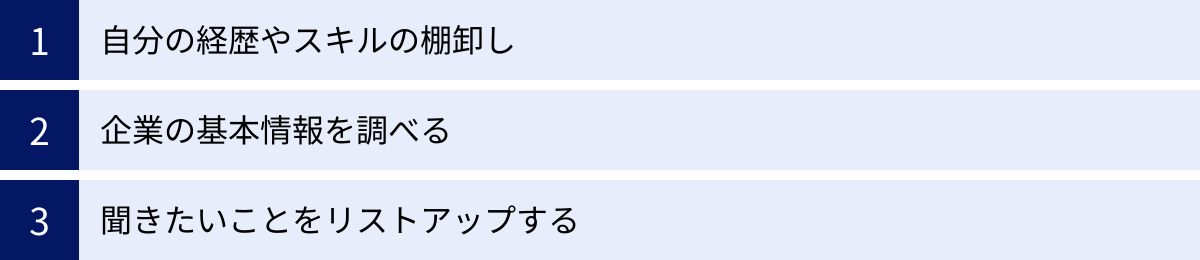

カジュアル面談の事前準備でやるべきこと

カジュアル面談が成功するかどうかは、事前準備で8割決まると言っても過言ではありません。「カジュアル」という言葉に惑わされず、しっかりと準備を整えて臨むことが、有益な情報を引き出し、良い印象を与えるための鍵となります。

自分の経歴やスキルの棚卸し

まず最初に行うべきは、自分自身についての理解を深めることです。相手に自分のことを正しく理解してもらうためには、まず自分が自分のことを理解していなければなりません。具体的には、「Will-Can-Must」のフレームワークで整理するのがおすすめです。

- Can(できること): これまでの職務経歴の中で、どのような業務を担当し、どのようなスキルや知識を身につけてきたのかを具体的に洗い出します。営業成績やプロジェクトの成果など、定量的な実績を交えて整理しておくと、説得力が増します。

- Will(やりたいこと): 今後、どのようなキャリアを築いていきたいのか、どのような仕事に挑戦したいのか、どのような環境で働きたいのか、といった自分の希望やビジョンを明確にします。これは、企業選びの軸にもなります。

- Must(すべきこと): Willを実現するために、今の自分に足りないスキルや経験は何か、今後何を学んでいくべきかを考えます。

この棚卸しを行っておくことで、当日の自己紹介がスムーズになるだけでなく、「あなたの強みは何ですか?」「今後のキャリアプランは?」といった質問に対しても、一貫性のある、自分自身の言葉で語れるようになります。これは、相手に論理的思考力や自己分析能力の高さを示すことにも繋がります。

企業の基本情報を調べる

次に、面談相手である企業について徹底的にリサーチします。準備不足が最も露呈するのが、この企業研究です。企業のウェブサイトを見れば分かるような基本的な情報を質問してしまうと、「うちの会社に本気で興味があるわけではないな」と判断されかねません。

最低限、以下の情報は必ずチェックしておきましょう。

- 公式サイト: 事業内容、製品・サービス、企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)、沿革など。特にIR情報(投資家向け情報)には、企業の業績や今後の戦略が詳しく書かれているため、非常に参考になります。

- 採用サイト・採用ブログ: どのような人材を求めているのか、社員インタビュー、働き方や制度の紹介など、候補者向けのリアルな情報が詰まっています。企業のカルチャーを感じ取る上で重要です。

- プレスリリース・ニュース記事: 直近の事業展開、新サービスの発表、メディア掲載など、企業の最新動向を把握します。

- 公式SNS(X, Facebook, LinkedInなど): 企業がどのような情報発信をしているか、社員がどのような投稿をしているかを見ることで、企業の雰囲気やカルチャーを垣間見ることができます。

これらの情報をインプットした上で、「なぜこの企業に興味を持ったのか」「どこに魅力を感じたのか」を自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。

聞きたいことをリストアップする

自己分析と企業研究が終わったら、いよいよ質疑応答のための質問をリストアップします。ここがカジュアル面談の成果を最大化するための最も重要な準備です。

良い質問をするためのポイントは以下の通りです。

- オープンクエスチョンを心がける: 「はい/いいえ」で終わってしまうクローズドクエスチョン(例:「残業はありますか?」)ではなく、相手が具体的に話せるオープンクエスチョン(例:「皆さんの平均的な残業時間はどのくらいですか?また、どのような場合に残業が発生することが多いですか?」)を準備します。

- 仮説を立てて質問する: 企業研究で得た情報から、「御社の〇〇という課題に対して、△△のような取り組みが有効ではないかと考えたのですが、実際にはどのような対策をされていますか?」といったように、自分なりの仮説をぶつけることで、より深い議論に発展しやすくなります。これは、あなたの思考力や課題解決能力をアピールする機会にもなります。

- 質問をカテゴリ分けする: 「事業・業務内容」「組織・カルチャー」「働き方・制度」「キャリアパス」など、質問をカテゴリごとに整理しておくと、当日の会話の流れに合わせてスムーズに質問できます。

- 優先順位をつける: 面談の時間は限られています。リストアップした質問の中から、「これだけは絶対に聞きたい」というものを3〜5個程度に絞り込み、優先順位をつけておきましょう。

この質問リストは、あなたの企業に対する興味の深さや、思考の鋭さを示すための武器となります。時間をかけて、質の高い質問を準備しましょう。

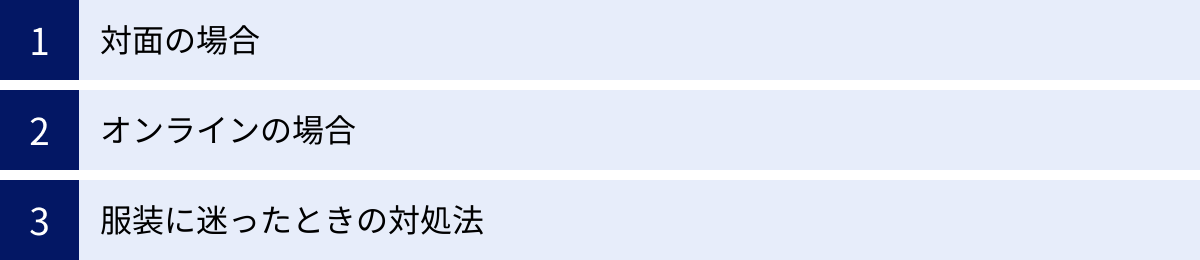

カジュアル面談に適した服装

「カジュアル面談」という名前から、服装に悩む方は少なくありません。「カジュアル」の度合いは企業によって異なるため、正解を一つに絞るのは難しいですが、基本的な考え方と対処法を知っておけば、大きく外すことはありません。

対面の場合

対面でのカジュアル面談では、「オフィスカジュアル」を基本と考えるのが最も安全です。オフィスカジュアルとは、スーツほど堅苦しくはないものの、ビジネスの場にふさわしい、清潔感のあるきちんとした服装を指します。

- 男性の例:

- トップス: 襟付きのシャツ(白、水色、ストライプなど)、ポロシャツ

- ボトムス: チノパン、スラックス(黒、紺、グレー、ベージュなど)

- アウター: ジャケット、きれいめのカーディガン

- 靴: 革靴、きれいめのスニーカー

- 女性の例:

- トップス: ブラウス、カットソー、ニット

- ボトムス: きれいめのパンツ、膝丈程度のスカート

- アウター: ジャケット、カーディガン

- 靴: パンプス、ローファー

「私服でお越しください」と明確に指定された場合でも、Tシャツ、ジーンズ、サンダルといったラフすぎる服装は避けるのが賢明です。企業側は「ビジネスマナーをわきまえた、常識的な範囲での私服」を想定していることがほとんどです。特に、ITベンチャーやスタートアップ企業など、社員が普段からラフな服装で働いている会社であっても、初対面の場では少しきれいめな服装を意識する方が良い印象を与えます。

重要なのは「清潔感」と「相手への敬意」です。シワのない服を着る、髪型を整える、靴を磨いておくといった基本的な身だしなみは、服装のスタイル以上に大切です。

オンラインの場合

オンラインでのカジュアル面談も、基本的には対面と同じくオフィスカジュアルが推奨されます。

- 上半身の印象がすべて: オンラインでは画面に映る上半身があなたの印象を決定づけます。そのため、トップスには特に気を配りましょう。顔色が明るく見える白やパステルカラーのブラウスやシャツがおすすめです。逆に、背景に溶け込んでしまうような色や、ごちゃごちゃした柄物は避けた方が無難です。

- 油断は禁物: 「上半身しか映らないから」と、下が部屋着やスウェットのまま臨むのはやめましょう。何かの拍子に立ち上がった際に見えてしまうと、気まずい思いをするだけでなく、準備不足や気の緩みと捉えられかねません。上下ともにきちんとした服装をすることが、自分自身の気持ちを引き締める意味でも重要です。

- アクセサリー: 小さめのネックレスやピアスなど、控えめなアクセサリーは顔周りを華やかに見せる効果がありますが、大ぶりで揺れるものや、光を反射しすぎるものは避けた方が良いでしょう。

服装に迷ったときの対処法

どうしても服装に迷ってしまった場合は、以下の方法を試してみましょう。

- 迷ったら「ジャケット着用」: 最も確実なのは、きれいめのシャツやブラウスの上にジャケットを羽織るスタイルです。ジャケットを一枚着るだけで、フォーマル感がぐっと増し、どんな企業が相手でも失礼にあたることはありません。もし、面談が始まって相手が非常にラフな格好だった場合は、途中で「失礼します」と一言断ってジャケットを脱ぐこともできます。

- 企業のSNSや採用ブログを参考にする: 企業の公式SNSや採用サイトに掲載されている社員の写真を見ることで、その会社の普段の服装の雰囲気を掴むことができます。社員がTシャツやパーカーで写っていることが多い企業であれば、少しきれいめのポロシャツやカットソーでも問題ない、といった判断ができます。

- 担当者に直接質問する: 最終手段として、面談の日程調整メールの返信などで、採用担当者に直接問い合わせる方法もあります。その際は、「服装について、特に指定はございますでしょうか。もしよろしければ、推奨される服装のイメージなどお伺いできますと幸いです。」のように、丁寧な聞き方を心がけましょう。事前に質問することで、意欲的な姿勢を示すことにも繋がります。

服装は、あなたという人物を伝える非言語コミュニケーションの一つです。場にふさわしい服装を選ぶことで、相手に安心感と信頼感を与えることができます。

【例文付き】カジュアル面談で使える質問集(逆質問)

カジュアル面談の成否は、候補者からの「質問の質」にかかっていると言っても過言ではありません。的を射た質問は、あなたの深い洞察力、企業への強い関心、そして論理的思考能力をアピールする絶好の機会となります。ここでは、具体的な例文をカテゴリ別に紹介します。単に質問を投げかけるだけでなく、「なぜその質問をするのか」という意図を意識することが重要です。

事業や業務内容に関する質問

企業の「今」と「これから」、そして自分が入社した場合の「役割」を具体的に理解するための質問です。

- 例文1:「現在、〇〇事業部が最も重要視しているKPI(重要業績評価指標)は何でしょうか?また、その達成に向けて、チームが直面している最大の課題についてお伺いしたいです。」

- 意図: 企業の表面的な目標だけでなく、その裏にある課題感まで理解しようとする姿勢を示す。課題解決への意欲をアピールできる。

- 例文2:「もし私がこのポジションで採用された場合、入社後3ヶ月〜半年で、どのような状態になっていることが期待されますか?」

- 意図: 入社後の役割やミッションを具体的に把握し、早期に活躍するための心構えをしたいという積極的な姿勢を示す。双方の期待値のズレを防ぐ。

- 例文3:「〇〇(担当者)様が、このお仕事の中で最もやりがいを感じる瞬間と、逆に最も大変だと感じる瞬間はどのような時ですか?」

- 意図: 求人票には書かれない、担当者の「生の声」を引き出す。仕事の魅力と厳しさの両面を理解することで、よりリアルな働くイメージを持つ。

- 例文4:「競合他社と比較した際の、御社の製品(サービス)の最もユニークな強みはどこにあるとお考えですか?また、その強みを支えている組織的な背景があれば教えてください。」

- 意図: 業界分析や競合調査を行っていることを示し、単なる機能的な強みだけでなく、それを生み出す組織文化やプロセスにまで関心があることを伝える。

組織やカルチャーに関する質問

自分とその企業との「相性」を見極めるための質問です。働きやすさや人間関係に直結する重要なポイントです。

- 例文1:「チーム内でのコミュニケーションは、どのようなツールを使って、どのくらいの頻度で行われていますか?例えば、定例ミーティングの目的や、チャットでの議論の活発さについて教えてください。」

- 意図: 「風通しが良い」といった抽象的な言葉を、具体的なコミュニケーションの仕組みに落とし込んで理解する。自分の得意な働き方と合っているかを確認する。

- 例文2:「社員の方々が、日常業務の中で会社のビジョンやバリューを意識する瞬間はありますか?もし具体的なエピソードがあればお伺いしたいです。」

- 意図: 掲げられている理念が、ただのお題目になっていないか、実際に組織に浸透しているのかを確認する。理念への共感を重視する姿勢を示す。

- 例文3:「意見が対立した際や、何か新しい提案をする際、最終的な意思決定はどのように行われることが多いですか?トップダウンとボトムアップのバランスについて知りたいです。」

- 意図: 企業の意思決定プロセスを理解し、自分の意見や提案がどのように扱われるのかをイメージする。

- 例文4:「中途で入社された方が、組織にスムーズに馴染むために、会社やチームとして何かサポートするような取り組みはありますか?」

- 意-図: オンボーディング(受け入れ)体制の充実度を確認する。中途入社者の定着と活躍を企業がどれだけ重視しているかを探る。

働き方や制度に関する質問

ワークライフバランスやキャリア形成の実現可能性を探るための質問です。

- 例文1:「リモートワークと出社のハイブリッド勤務とのことですが、チームの皆さんは現在どのようなバランスで働かれていますか?また、リモートワークにおけるチームの一体感を醸成するために工夫されていることがあれば教えてください。」

- 意図: 制度の有無だけでなく、その「実態」や「運用方法」を確認する。働き方の柔軟性と、それに伴う課題への取り組みに関心があることを示す。

- 例文2:「評価制度についてお伺いしたいのですが、個人の目標設定はどのように行われ、どのような基準で評価が決まるのでしょうか?評価の納得感を高めるための工夫などがあれば知りたいです。」

- 意図: 自身の成果が公正に評価される環境であるかを確認する。キャリアアップの道筋を具体的にイメージする。

- 例文3:「育児や介護など、ライフステージの変化と仕事を両立しながら活躍されている社員の方の事例はありますか?」

- 意図: 多様な働き方への理解やサポート体制が実際に機能しているかを確認する。長期的なキャリアを見据えていることを伝える。

キャリアパスに関する質問

入社後の成長や、長期的なキャリアの展望を描くための質問です。

- 例文1:「このポジションで入社された方は、将来的にはどのようなキャリアを歩まれるケースが多いでしょうか?(例:スペシャリスト、マネジメントなど)」

- 意図: その企業で実現可能なキャリアの選択肢を把握する。自身のキャリアプランと企業の提供できる道筋が合致しているかを確認する。

- 例文2:「社員のスキルアップや学習を支援するために、会社としてどのような制度や文化がありますか?(例:研修、資格取得支援、勉強会など)また、実際に制度がどのくらい活用されているかもお伺いしたいです。」

- 意図: 自己成長への意欲が高いことをアピールすると同時に、企業の育成に対する投資姿勢を確認する。

- 例文3:「1on1ミーティングなどは実施されていますか?実施されている場合、どのような目的で、どのくらいの頻度で行われているのでしょうか?」

- 意図: 上司とのコミュニケーションや、キャリア相談の機会がどの程度あるかを確認する。個人の成長をサポートする文化があるかを見極める。

これらの質問例を参考に、自分自身の言葉で、自分だけの質問リストを作成してみてください。質の高い質問は、あなたを「その他大勢の候補者」から「記憶に残る候補者」へと引き上げてくれるはずです。

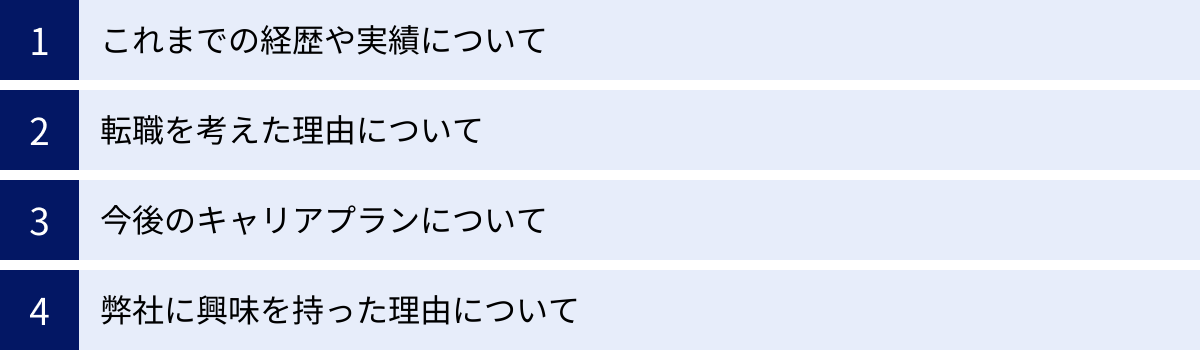

カジュアル面談で企業から聞かれやすい質問

カジュアル面談は候補者からの質問が中心ですが、企業側も候補者への理解を深めるために、いくつか質問をしてきます。面接ほど形式ばってはいませんが、スムーズに答えられるように準備しておきましょう。これらの質問への回答は、あなたの人物像や仕事へのスタンスを伝える重要な機会となります。

これまでの経歴や実績について

これは自己紹介の延長線上にある、最も基本的な質問です。「これまでのご経歴を簡単に教えてください」といった形で聞かれます。

- 回答のポイント:

- 単なる職務経歴の羅列で終わらせない: どの会社で何をしていたか、という事実だけを話すのではなく、その経験を通じて何を学び、どのようなスキルを身につけたのかを伝えましょう。

- STARメソッドを意識する: Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)のフレームワークを意識して話すと、具体的で分かりやすくなります。例えば、「前職では〇〇という状況(S)で、△△という課題(T)がありました。そこで私は□□という行動(A)を起こし、結果として売上を前年比120%に伸ばすことができました(R)」のように、ストーリーとして語れるように準備しておくと良いでしょう。

- 応募ポジションとの関連性を意識する: 自身の経験の中でも、特に今回の面談で話しているポジションと関連性の高い実績を重点的に話すことで、相手の興味を引きつけやすくなります。

転職を考えた理由について

「なぜ転職を考えているのですか?」「転職活動の軸は何ですか?」といった形で、あなたの転職動機を探る質問です。

- 回答のポイント:

- ネガティブな理由をポジティブに変換する: 「給料が低い」「人間関係が悪い」といった現職への不満だけを伝えるのは避けましょう。不満が転職のきっかけであったとしても、それを「〇〇のスキルをより専門的に高めたい」「チームで協力しながら大きな成果を出せる環境で働きたい」といった、前向きな目標や挑戦意欲に変換して語ることが重要です。

- 一貫性を持たせる: ここで語る転職理由と、後述するキャリアプランや志望動機に一貫性があることが大切です。「キャリアアップしたい」と言いながら、企業の成長性に興味がない、といった矛盾があると、説得力がなくなってしまいます。

今後のキャリアプランについて

「今後、どのようなキャリアを歩んでいきたいですか?」「5年後、10年後、どのような人材になっていたいですか?」など、あなたの将来のビジョンに関する質問です。

- 回答のポイント:

- 具体的かつ現実的に語る: 「偉くなりたい」といった漠然とした回答ではなく、「〇〇の分野で専門性を高め、将来的にはその知見を活かしてチームをリードできるような存在になりたい」「新しい技術を習得し、プロダクトの成長に技術面から貢献できるエンジニアになりたい」など、具体的な姿を語りましょう。

- 企業の方向性とすり合わせる: 自身のキャリアプランを語る際に、その企業の事業内容や方向性と、自分の目指す道がどのように合致しているのかを付け加えると、企業への理解度と入社意欲の高さを示すことができます。「御社が今後注力される〇〇事業において、私の△△というスキルを活かし、将来的には□□という形で貢献していきたいです」といった形です。

弊社に興味を持った理由について

「なぜ、数ある企業の中から弊社に興味を持っていただけたのですか?」という、いわゆる志望動機に近い質問です。

- 回答のポイント:

- 「自分ごと」として語る: 「御社の〇〇という理念に共感しました」だけで終わらせず、なぜその理念に共感したのか、自身のどのような経験や価値観と結びついているのかを具体的に話しましょう。例えば、「前職で△△という経験をした際に、〇〇の重要性を痛感しました。だからこそ、〇〇を理念に掲げる御社に強く惹かれています」のように、自分のストーリーと結びつけることが重要です。

- 事業・製品・技術・人など、具体的な魅力に言及する: 事前準備で調べた情報をもとに、「御社の〇〇という製品の、△△という点に将来性を感じています」「〇〇様(面談相手)のような方が活躍されている環境で、自分も成長したいと思いました」など、惹かれたポイントを具体的に挙げることで、本気度が伝わります。

これらの質問に対して、スラスラと淀みなく、そして自分の言葉で語れるように準備しておくことが、カジュアル面談を成功に導く鍵となります。

オンラインでのカジュアル面談の注意点

近年、カジュアル面談はオンラインで実施されることが主流になっています。オンラインには移動時間が不要というメリットがありますが、対面とは異なる特有の注意点が存在します。これらを事前に把握し、対策しておくことで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

ネット環境と使用ツールを確認する

オンライン面談で最も避けたいトラブルが、通信環境の不備です。会話の途中で映像が固まったり、音声が途切れたりすると、話の流れが中断され、お互いにストレスを感じてしまいます。

- 安定した接続環境を確保する: 可能であれば、Wi-Fiよりも安定している有線LAN接続を利用するのが理想です。Wi-Fiを利用する場合は、ルーターの近くなど、電波が強い場所を選びましょう。スマートフォンのテザリングは接続が不安定になりがちなので、メインの回線として使うのは避け、緊急時のバックアップとして準備しておくのが良いでしょう。

- 事前に接続テストを行う: 多くのビデオ会議ツールには、事前にマイクやカメラの動作をテストする機能があります。面談の数日前と直前に、音声がクリアに聞こえるか、映像がきちんと映るかを必ず確認してください。友人や家族に協力してもらい、実際に通話テストをしてみるのも有効です。

- 使用ツールを準備しておく: 企業から指定されたビデオ会議ツール(Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなど)は、事前にアカウントを作成し、アプリケーションをPCにインストールしておきましょう。直前になって慌ててインストールすると、アップデートなどで時間がかかり、遅刻の原因になりかねません。使い方に不慣れな場合は、基本的な操作方法(ミュートのオンオフ、画面共有など)を一通り確認しておくと安心です。

静かで明るい場所を確保する

面談に集中できる環境を整えることも、オンラインでのマナーの一つです。

- 静かな環境を選ぶ: 自宅で受ける場合は、家族に面談中であることを伝え、静かにしてもらうよう協力をお願いしましょう。テレビや音楽は消し、窓を閉めて外部の騒音(工事の音、救急車のサイレンなど)をできるだけ遮断します。ペットがいる場合は、別の部屋に移動してもらうなどの配慮が必要です。カフェなど公共の場所は、周囲の雑音が入るため避けるべきです。

- 明るさを確保する: 顔が暗いと、表情が読み取りにくく、不健康で元気のない印象を与えてしまいます。自然光が入る窓に向かって座るのが最も良いですが、難しい場合は、顔の正面から光が当たるようにデスクライトや照明を配置しましょう。特に、天井の照明だけだと顔に影ができやすいため、補助的な照明を用意するのがおすすめです。手頃な価格で購入できるリングライトは、顔を均一に明るく照らしてくれるため、非常に有効なアイテムです。

カメラ映りや背景をチェックする

画面に映る自分の姿は、対面での身だしなみと同じくらい重要です。

- カメラの位置と角度: カメラは、自分の目線と同じか、少し上になるように設置しましょう。ノートPCを机に直置きすると、下から見上げる角度になり、相手に威圧感を与えがちです。PCスタンドや本などを下に置いて高さを調整してください。

- 背景を整える: 背景に生活感あふれるものが映り込んでいると、面談に集中できず、だらしない印象を与えてしまう可能性があります。背景は、白い壁や本棚など、シンプルですっきりとした場所を選びましょう。片付ける時間がない場合は、バーチャル背景機能を使うのも一つの手です。ただし、派手な背景やリゾート地の写真などはビジネスの場にふさわしくありません。無地のものや、シンプルなオフィスの画像など、落ち着いたデザインのものを選びましょう。

- 服装と表情: 服装は前述の通りオフィスカジュアルが基本です。対面での会話よりも表情が伝わりにくいため、普段よりも少しだけ口角を上げて、にこやかな表情を意識すること、そして相手の話を聞くときにはっきりと頷くなど、リアクションを少し大きくすることを心がけると、コミュニケーションが円滑になります。

これらの準備を万全にすることで、オンラインという環境のハンディキャップを乗り越え、相手に良い印象を与えることができるでしょう。

カジュアル面談後の対応

カジュアル面談は、終わった後の対応も非常に重要です。丁寧なフォローアップを行うことで、企業への感謝と入社意欲を伝え、良い関係を維持することができます。

お礼メールを送る

カジュアル面談が終わったら、当日中、遅くとも翌日の午前中までには、担当者宛にお礼のメールを送りましょう。これは社会人としての基本的なマナーであると同時に、あなたの丁寧さや誠実さをアピールする機会にもなります。

お礼メールは、単なる感謝の言葉だけでなく、面談で感じたことや、さらに深まった興味などを具体的に盛り込むことで、より効果的になります。

お礼メールの書き方と例文

お礼メールに含めるべき要素は以下の通りです。

- 件名: 「【本日のカジュアル面談のお礼】氏名」のように、誰からの何のメールかが一目で分かるようにします。

- 宛名: 会社名、部署名、担当者名を正確に記載します。(例:株式会社〇〇 人事部 △△様)

- 挨拶と感謝: まず、面談の機会を設けてもらったことへの感謝を伝えます。

- 面談の感想(具体的に): ここが最も重要です。面談の中で特に印象に残った話や、魅力を感じた点を具体的に記載します。これにより、テンプレートではない、あなた自身の言葉であることが伝わります。

- 今後の意欲: 選考に進みたいという気持ちがあれば、その旨を伝えます。まだ検討中の場合は、前向きに検討したいという意思を示します。

- 結びの挨拶: 「末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」といった言葉で締めくくります。

- 署名: 自分の氏名、メールアドレス、電話番号を記載します。

【お礼メール 例文】

件名:

【本日のカジュアル面談のお礼】山田 太郎

本文:

株式会社〇〇

人事部 鈴木 一郎 様

お世話になっております。

本日、カジュアル面談のお時間をいただきました、山田太郎です。

ご多忙のところ、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

鈴木様からお伺いした、〇〇事業の今後の展望や、チームの皆様が「ユーザーファースト」の精神を大切にしながら、活発に議論されているというお話は、大変興味深く、ウェブサイトを拝見するだけでは分からなかった貴社のリアルな魅力を感じることができました。

特に、△△という課題に対して、チーム一丸となって乗り越えられたというエピソードは非常に印象的で、私もぜひそのような熱意のある環境で働きたいという思いを強くいたしました。

本日のお話を通じて、貴社で私のこれまでの〇〇の経験を活かし、事業の成長に貢献したいという気持ちがますます高まりました。

ぜひ、次の選考ステップに進ませていただきたく存じますので、ご検討いただけますと幸いです。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

山田 太郎(やまだ たろう)

メールアドレス:taro.yamada@example.com

電話番号:090-1234-5678

選考に進むか辞退するかを連絡する

面談後、企業から今後の意向について尋ねられた場合は、できるだけ早く、自分の意思を明確に伝えましょう。企業側も採用計画に沿って動いているため、返信を先延ばしにするのは避けるべきです。

- 選考に進む場合: お礼メールに記載したように、改めて選考に進みたい旨を伝えます。

- 辞退する場合: 辞退する場合でも、面談の機会を設けてくれたことへの感謝を忘れずに伝えましょう。「大変魅力的なお話を伺いましたが、自身のキャリアプランと慎重に照らし合わせた結果、今回は辞退させていただきたく存じます。」のように、丁寧な言葉遣いを心がけることが重要です。将来、何らかの形で再び縁があるかもしれません。悪い印象を残さないように配慮することが、社会人としてのマナーです。

面談の内容を振り返り自己分析に活かす

カジュアル面談は、それ自体が貴重な自己分析の機会です。面談が終わったら、忘れないうちに内容を振り返り、得られた学びを整理しておきましょう。

- 話した内容の整理: 自分が話したこと、担当者から聞いたこと、得られた気づきなどをノートやドキュメントにまとめます。

- 良かった点・改善点の洗い出し: 自己紹介はうまくできたか?質問は的確だったか?うまく答えられなかった質問はなかったか?などを客観的に評価します。

- キャリアプランの再検討: 面談で得た新しい情報をもとに、自分のキャリアプランをもう一度見つめ直します。興味の方向性が変わったり、新たに伸ばしたいスキルが見つかったりするかもしれません。

この振り返りのプロセスは、たとえその企業の選考に進まなかったとしても、次の面談や面接、ひいては今後のキャリア全体にとって、非常に価値のある資産となります。

カジュアル面談に関するよくある質問

最後に、カジュアル面談に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

カジュアル面談だけで落ちることはありますか?

A: 原則として、カジュアル面談に「合否」はありません。 そのため、「不採用通知」のような形で明確に「落ちる」ことはありません。

ただし、事実上の「お見送り」となるケースは存在します。カジュアル面談での態度や言動から、「自社とは合わない」「社会人としてのマナーが欠けている」「企業への関心が著しく低い」と判断された場合、企業側から次の選考ステップへの案内が来ないことがあります。

あくまで「相互理解の場」ですが、企業側も採用候補者としてあなたを見ています。「選考ではないから」と気を抜きすぎず、最低限のビジネスマナーと相手への敬意を持って臨むことが重要です。

カジュアル面談後に選考を辞退しても問題ないですか?

A: 全く問題ありません。むしろ、それがカジュアル面談の目的の一つです。

カジュアル面談は、企業と候補者がお互いを見極めるための場です。話を聞いてみた結果、「自分のキャリアプランとは方向性が違う」「社風が合わなそうだ」と感じることは当然あります。

その場合は、正直に選考を辞退して大丈夫です。ただし、辞退の連絡はなるべく早く、そして丁寧に行うのがマナーです。感謝の言葉を添えて連絡することで、将来的な良い関係を維持することにも繋がります。

履歴書や職務経歴書は必要ですか?

A: これは企業によって対応が異なります。

事前に「履歴書・職務経歴書をご提出ください」と案内がある場合は、もちろん提出が必要です。特に指示がない場合でも、事前に準備しておくと安心です。

提出を求められていなくても、面談中に担当者があなたの経歴を把握し、より具体的な話をするための参考資料として、事前に送付をお願いされるケースもあります。また、手元に自分の経歴書を用意しておけば、自己紹介や実績を話す際に、内容を確認しながら落ち着いて話すことができます。

迷った場合は、「事前に何かお送りする資料はございますでしょうか?」と担当者に確認してみるのが確実です。

カジュアル面談はどこで探せますか?

A: カジュアル面談の機会を見つける方法は、主に以下の4つです。

- ダイレクトリクルーティングサービス(スカウトサービス): 企業の採用担当者が、登録された職務経歴書を見て、候補者に直接アプローチするサービスです。企業側から「まずはカジュアルにお話しませんか?」という形でスカウトが届くことが多く、最も一般的な探し方の一つです。

- 転職エージェントからの紹介: 転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーに相談する中で、選考に進む前に企業の担当者と話す機会としてカジュアル面談をセッティングしてくれることがあります。

- 企業の採用サイトやSNSからの直接応募: 企業の採用ページに「カジュアル面談応募フォーム」が設置されていたり、企業の公式SNS(特にXやLinkedIn)で「カジュアル面談募集中」と告知されていたりするケースがあります。興味のある企業がある場合は、直接チェックしてみましょう。

- リファラル(社員紹介): その企業で働いている知人や友人がいる場合、紹介してもらう形でカジュアル面談の機会を得られることがあります。最も信頼性が高く、内情を聞きやすい方法です。

まとめ

カジュアル面談は、もはや転職活動におけるスタンダードなプロセスの一つとなりつつあります。これは、企業と候補者が「選ぶ・選ばれる」という一方的な関係ではなく、対等な立場で互いを理解し、最適なマッチングを目指すという、現代の採用思想を象徴する取り組みと言えるでしょう。

本記事で解説してきたように、カジュアル面談は面接とは全く異なる目的と性質を持っています。その本質は、評価の場ではなく、「情報交換と相互理解の場」です。求人票だけでは分からない企業のリアルな姿を知り、入社後のミスマッチを防ぎ、さらには自分自身のキャリアを見つめ直すための絶好の機会となります。

しかし、「カジュアル」という言葉の響きに油断してはいけません。この機会を最大限に活かすためには、しっかりとした事前準備が不可欠です。自己分析で自身の強みとキャリアプランを明確にし、徹底した企業研究で相手を深く理解し、そして質の高い質問を準備する。この一連のプロセスこそが、有意義な対話を生み、あなたを「記憶に残る候補者」へと押し上げる鍵となります。

服装やオンラインでのマナー、面談後のフォローアップといった細やかな配慮も、あなたの誠実さやプロフェッショナリズムを伝える上で重要な要素です。

転職を考えている方はもちろん、まだ本格的には考えていないけれど自分の可能性を広げたいという方も、ぜひ積極的にカジュアル面談の機会を活用してみてください。この記事が、あなたが自信を持ってカジュアル面談に臨み、理想のキャリアへの新たな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。