就職活動を進めていく中で、多くの学生や求職者が「内定」や「内々定」という言葉を耳にします。これらの言葉は似ているようで、実はその意味合いや法的な位置づけにおいて大きな違いがあります。最終選考を通過した後に企業から受け取るこれらの通知は、自身のキャリアを左右する重要な一歩です。しかし、その違いを正確に理解していないと、思わぬトラブルに発展したり、最適な選択を逃してしまったりする可能性も否定できません。

この記事では、就職・転職活動における重要なキーワードである「内定」と「内々定」の根本的な違いから、それぞれの法的な効力、通知を受け取る一般的な時期、そして通知を受け取った後の適切な対応方法まで、網羅的に解説します。内定を承諾する場合、辞退する場合、あるいは返事を保留したい場合など、状況に応じた具体的な連絡方法や例文も紹介します。

さらに、内定承諾後の辞退は可能なのか、多くの人が経験する「内定ブルー」の原因と対処法、そして「オワハラ」のような就職活動特有の悩みへの対応策など、内定にまつわるあらゆる疑問や不安を解消することを目指します。この記事を最後まで読むことで、内定・内々定に関する正確な知識を身につけ、自信を持って就職活動の最終段階に臨めるようになるでしょう。

目次

内定とは

就職活動における「内定」とは、企業が応募者に対して正式に採用の意思を伝え、応募者がそれを受諾することで、労働契約が成立した状態を指します。これは単なる「採用の約束」という口頭のレベルではなく、法的な意味合いを持つ重要なステップです。

一般的に、内定は企業と応募者の間で「内定承諾書」などの書面を取り交わすことによって確定します。この段階に至ると、「始期付解約権留保付労働契約」という特殊な労働契約が成立したと解釈されるのが通例です。この契約の詳細は後の章で詳しく解説しますが、簡単に言えば「入社日(始期)がまだ先であり、特定のやむを得ない理由(解約権留保)がある場合に限り、企業は契約を解除できる」という条件付きの労働契約です。

つまり、内定が出た時点で、応募者はその企業の従業員としての地位を法的に約束されたことになります。そのため、企業側が客観的に見て合理的で社会通念上相当と認められる理由なく、一方的に内定を取り消すことは「不当解雇」にあたり、原則として認められません。

内定に至るまでのプロセスは、一般的に以下のようになります。

- エントリー・書類選考: 応募者が企業にエントリーシートや履歴書、職務経歴書などを提出します。

- 筆記試験・適性検査: Webテストやテストセンターでの試験を通じて、基礎学力や性格、職務への適性などが評価されます。

- 複数回の面接: 人事担当者、現場の社員、役員など、段階的に面接が行われ、応募者の人柄やスキル、企業との相性などが総合的に判断されます。

- 最終面接: 役員クラスの面接官が最終的な採用可否を判断します。

- 内定通知: 最終面接に合格した応募者に対し、企業から電話やメール、書面などで内定の連絡が入ります。

この内定通知を受け取った応募者は、提示された労働条件などを確認した上で、内定を承諾するか、辞退するか、あるいは保留するかを判断します。応募者が承諾の意思を示し、企業が求める手続き(内定承諾書の提出など)を完了した時点で、正式に「内定」が確定するのです。

内定は、長かった就職・転職活動のゴールであり、新たなキャリアのスタートラインです。しかし、それは同時に社会人としての一歩を踏み出すための「契約」でもあります。内定が持つ法的な意味と重みを正しく理解し、通知を受け取った際には慎重かつ誠実に対応することが、円満な入社と良好な社会人生活の第一歩となります。

この章では、まず「内定」の基本的な定義と、それが法的な契約であることを解説しました。次の章では、この「内定」と、しばしば混同されがちな「内々定」との明確な違いについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

内定と内々定の違い

就職活動、特に新卒採用の文脈で頻繁に登場するのが「内定」と「内々定」です。この二つの言葉は同じように使われることもありますが、その性質や法的な拘束力には明確な違いが存在します。ここでは、それぞれの定義を再確認し、採用通知との関係性も整理しながら、その違いを明らかにしていきます。

| 項目 | 内定 | 内々定 | 採用通知 |

|---|---|---|---|

| 定義 | 労働契約が成立した状態(始期付解約権留保付労働契約) | 採用予定である旨の口約束に近い通知 | 採用の意思を伝える通知全般の総称 |

| 法的効力 | あり(労働契約法に基づく) | 原則としてなし(ただし信義則上の責任を問われる可能性はある) | 通知の内容(内定か内々定か)による |

| 通知時期(新卒) | 経団連の指針で10月1日以降 | 10月1日以前に出されることが多い | 内定・内々定を出すタイミング |

| 取り消しの可否 | 原則不可(客観的に合理的な理由がなければ不当解雇) | 企業側の都合でも比較的容易に取り消されうる | 通知の内容による |

| 主な通知方法 | 書面(内定通知書・労働条件通知書)の交付が一般的 | 電話やメールでの口頭・文面による通知が多い | 電話、メール、書面など様々 |

内定とは

前章で述べた通り、「内定」とは企業と応募者の間で「始期付解約権留保付労働契約」が正式に成立した状態を指します。これは法的な拘束力を持ち、企業は正当な理由なくこれを取り消すことができません。

新卒採用の場合、政府および経団連(日本経済団体連合会)の指針により、正式な内定日は「卒業・修了年度の10月1日以降」と定められています。多くの企業がこの日に「内定式」を開催し、学生に対して「内定通知書」を交付するのは、この指針に基づいています。内定通知書には、入社日や労働条件などが明記されており、学生が「内定承諾書」に署名・捺印して提出することで、双方の合意が確定します。

この段階に至ると、学生は法的に保護された立場となり、万が一企業が不当な理由で内定を取り消そうとした場合、法的な対抗手段を取ることも可能です。つまり、内定は単なる約束ではなく、法的な裏付けのある強固な「契約」なのです。

内々定とは

一方、「内々定(ないないてい)」とは、正式な内定日である10月1日よりも前に、企業が学生に対して「採用する予定である」という意思を非公式に伝えることを指します。これは、企業間の採用競争が激化する中で、優秀な人材を早期に確保するために生まれた、日本特有の採用慣行です。

内々定は、あくまで「採用予定の通知」であり、原則として法的な拘束力を持ちません。多くの場合、電話やメールで伝えられ、「10月1日になったら正式に内定を出します」という口約束に近い形で提示されます。この段階では、まだ労働契約は成立していないと解釈されるのが一般的です。

なぜこのような慣行が生まれたのでしょうか。それは、経団連の指針で採用選考活動の開始が6月1日以降、正式な内定日が10月1日以降と定められているためです。企業は6月以降に選考を進め、採用したい学生を見つけたとしても、10月1日までは正式な「内定」を出すことができません。その間に他社に学生が流れてしまうのを防ぐため、「内々定」という形で事実上の囲い込みを行うのです。

内々定の段階では、企業は比較的容易にその通知を取り消すことができます。例えば、その後の学生の素行に問題があった場合や、企業の経営状況が急激に悪化した場合などが考えられます。同様に、学生側も内々定を辞退することに法的な制約はありません。

ただし、内々定が全くの無効というわけではありません。内々定の通知によって、学生が他社の選考を辞退するなど、具体的な行動を取っている場合、企業が一方的に内々定を取り消すと「信義則(契約上の信頼を裏切ってはならないという原則)」に反するとして、損害賠償責任が問われる可能性もゼロではありません。しかし、内定取り消しに比べて、そのハードルは格段に低いのが実情です。

採用通知との違い

「採用通知」という言葉は、しばしば内定通知や内々定通知と混同されがちですが、その位置づけは少し異なります。「採用通知」とは、企業が応募者に対して採用の意思を伝える通知全般を指す、より広範な言葉です。

つまり、「内定通知」も「内々定通知」も、どちらも「採用通知」の一種と考えることができます。

- 10月1日以降に送られてくる法的な効力を持つ書面 → 「内定通知」であり、広義の「採用通知」

- 10月1日より前に送られてくる非公式な連絡 → 「内々定通知」であり、広義の「採用通知」

中途採用の場合は、新卒採用のような一律のスケジュールがないため、「内々定」というステップを踏むことは稀です。最終面接に合格すれば、速やかに「内定通知(採用通知)」が出され、労働条件通知書が交付されて契約手続きに進むのが一般的です。

内定と内々定の最も本質的な違いは、「労働契約が成立しているか否か」という法的効力の有無にあります。この違いを理解しておくことは、ご自身の立場を守り、適切な判断を下す上で非常に重要です。

内定の法的効力と取り消しの可能性

就職活動で勝ち取った「内定」。多くの人はこれを「入社の約束」程度に考えているかもしれませんが、実はそれ以上に重い、法的な意味合いを持っています。ここでは、内定が持つ法的な力と、どのような場合にその効力が失われる(取り消される)可能性があるのかを詳しく解説します。

内定が持つ法的な意味合い

前述の通り、企業が応募者に内定を通知し、応募者がこれを承諾した時点で、両者の間には「始期付解約権留保付労働契約(しきつきかいやくけんりゅうほつきろうどうけいやく)」が成立したと解釈するのが、日本の裁判所における確立した考え方です。これは非常に重要な概念なので、少し詳しく見ていきましょう。

- 労働契約: まず、内定は単なる約束ではなく、れっきとした「労働契約」であるという点が基本です。これにより、応募者は「労働契約法」などの法律によって保護される立場になります。

- 始期付(しきつき): 「始期」とは、物事が始まる時期のことです。新卒採用の場合、通常は翌年の4月1日が入社日となります。つまり、「労働契約の効力が発生するのは、未来の特定の時点(入社日)からですよ」という意味です。それまでの期間、学生は学業に専念する義務があり、企業は賃金を支払う義務がありません。

- 解約権留保付(かいやくけんりゅうほつき): 「解約権を留保する」とは、企業側が「特定の条件を満たした場合には、この契約を解約できる権利を持っていますよ」という意味です。この「特定の条件」とは、内定当時に企業が知ることのできなかった、あるいは予測できなかったような重大な事実を指します。例えば、内定通知書や内定承諾書に「大学を卒業できなかった場合」や「健康を著しく害した場合」などに内定を取り消す旨が記載されていることがこれにあたります。

この契約の成立により、内定の取り消しは、法律上「解雇」と同じ扱いになります。労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。

つまり、企業が内定を取り消すためには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という非常に厳しい条件をクリアしなければなりません。単に「会社の業績が少し悪化したから」「もっと優秀な人材が見つかったから」といった理由で内定を取り消すことは、権利の濫用とみなされ、法的に無効となる可能性が極めて高いのです。これは、過去の最高裁判所の判例(大日本印刷事件など)でも繰り返し確認されている重要な原則です。

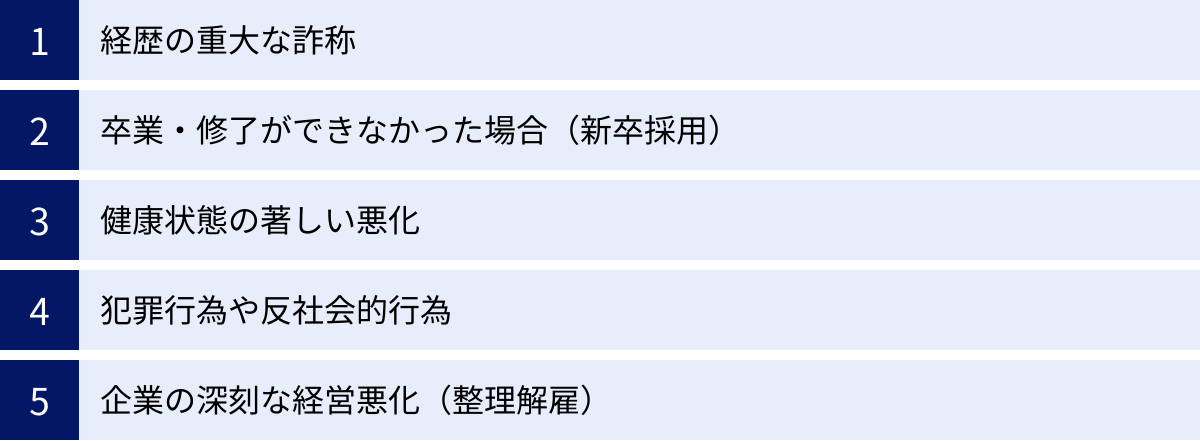

内定が取り消されるケース

では、企業が解約権を行使できる「客観的に合理的な理由」とは、具体的にどのようなケースなのでしょうか。一般的に、以下のような場合が該当すると考えられています。

- 経歴の重大な詐称:

応募時に提出した履歴書や職務経歴書に、学歴や職歴、保有資格などに関する重大な嘘があった場合です。採用の判断を根本から覆すような重要な事項に関する詐称は、信頼関係を破壊する行為とみなされ、取り消しの正当な理由となります。 - 卒業・修了ができなかった場合(新卒採用):

「大学卒業」を入社の必須条件としている企業において、内定者が留年などで卒業単位を取得できず、期限までに卒業できなかった場合は、契約の前提条件が満たされないため、内定取り消しの正当な理由と認められます。これは、内定承諾書などにも明記されていることがほとんどです。 - 健康状態の著しい悪化:

内定後に、業務に耐えられないほどの重大な病気や怪我を負い、回復の見込みが立たない場合です。ただし、単に持病があるというだけでは理由になりません。あくまで「正常な労務の提供が期待できない」と客観的に判断されるレベルの健康問題が対象となります。 - 犯罪行為や反社会的行為:

内定期間中に、刑事事件を起こして逮捕・起訴されたり、SNSなどで企業の信用を著しく損なうような反社会的な言動を行ったりした場合です。企業の秩序を乱し、従業員としての適格性を欠くと判断されれば、取り消しの理由となり得ます。 - 企業の深刻な経営悪化(整理解雇):

内定取り消し理由として最も争いになりやすいのが、企業の経営不振を理由とするものです。これは「整理解雇」に準じて判断され、非常に厳格な要件が課されます。具体的には、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④手続きの妥当性、という「整理解雇の四要件」を総合的に考慮して、その有効性が判断されます。内定者はまだ勤務実績がないため、既存の従業員よりも優先的に解雇対象とされるべきではない、という考え方が基本にあります。したがって、単なる「業績悪化」というだけでは不十分で、倒産の危機に瀕しているなど、よほど深刻な状況でなければ認められにくいのが実情です。

もし、上記のような正当な理由に当てはまらないのに内定を取り消された場合は、「不当な内定取り消し」である可能性が高いです。その際は、泣き寝入りせず、大学のキャリアセンターや、弁護士、厚生労働省が設置する総合労働相談コーナーなどに相談することをおすすめします。内定は法的に保護された権利であることを、しっかりと認識しておきましょう。

内定・内々定はいつもらえる?時期の目安

就職活動を進める上で、「いつ頃になったら内定や内々定がもらえるのか」という時期の目安は、スケジュール管理や精神的な安定のために非常に重要です。この時期は、新卒採用と中途採用で大きく異なります。それぞれの一般的なスケジュールについて解説します。

新卒採用の場合

新卒採用のスケジュールは、政府および経団連(日本経済団体連合会)が定める「採用選考に関する指針」に大きな影響を受けます。これは、学生が学業に専念する時間を確保し、企業の採用活動が過度に早期化・長期化することを防ぐ目的で設けられています。

最新の指針(2025年度卒業・修了予定者対象)を基にした、一般的なスケジュールは以下の通りです。

(参照:内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局「2025 年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動日程に関する考え方」)

- 広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

この日から、企業の採用サイトがオープンし、合同企業説明会や個別企業説明会が本格的に始まります。学生はここから様々な企業の情報を収集し、エントリーする企業を選定していきます。 - 採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6月1日以降

この日から、面接や筆記試験などの本格的な選考活動が解禁されます。多くの企業がこの日を選考開始の目安として活動します。 - 内々定の通知: 6月1日以降~9月30日

選考活動が開始される6月以降、早い企業では6月中に最終面接を終え、学生に対して「内々定」を通知し始めます。前述の通り、これは「10月1日に正式な内定を出す」という口約束に近いもので、法的な拘束力は原則ありません。多くの学生が内々定を得るのは、この6月から夏にかけての期間となります。 - 正式な内定日: 卒業・修了年度の10月1日以降

この日が、企業が学生に対して正式な「内定」を出すことができる解禁日です。多くの企業がこの日に合わせて「内定式」を実施し、学生に「内定通知書」を交付します。この日をもって、法的な効力を持つ「始期付解約権留保付労働契約」が成立します。

【スケジュールの注意点】

上記のスケジュールは、あくまで経団連に加盟している大手企業を中心とした目安です。以下の企業は、このスケジュールに縛られずに独自の採用活動を行う傾向があります。

- 外資系企業: 年間を通じて採用活動を行ったり、大学3年生の夏~秋頃には選考を開始したりするなど、日系企業よりもかなり早い段階で内定を出すことが一般的です。

- IT・ベンチャー企業: 変化の速い業界であるため、通年採用や早期選考を積極的に行っています。こちらも大学3年生のうちに内定が出るケースも珍しくありません。

- マスコミ業界: アナウンサー職やクリエイティブ職など、専門性の高い職種では独自のスケジュールで早期に選考が進むことがあります。

したがって、自分が志望する業界や企業の動向を個別にチェックし、一般的なスケジュール感に囚われすぎないことが重要です。大学のキャリアセンターや就職情報サイトなどを活用し、常に最新の情報を入手するように心がけましょう。

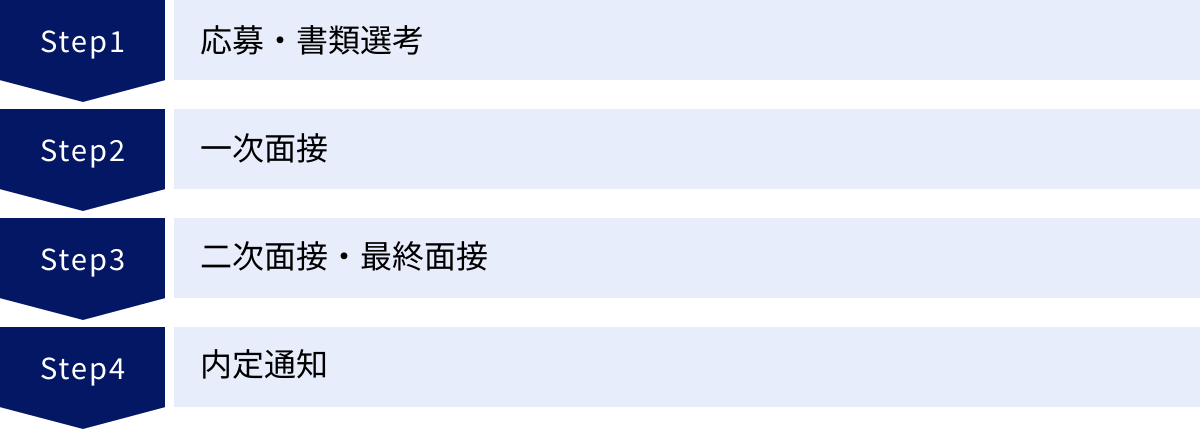

中途採用の場合

中途採用(転職活動)には、新卒採用のような一律のスケジュールは存在しません。企業が必要なポジションに欠員が出た場合や、事業拡大に伴い増員が必要になった場合に、その都度募集が行われる「通年採用」が基本です。

応募から内定までの期間は、企業や選考プロセスの複雑さによって異なりますが、一般的には応募から2週間~1ヶ月程度が目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、早い場合は1週間程度で内定が出ることもあれば、複数回の面接や課題提出などがあり、2ヶ月以上かかるケースもあります。

中途採用の一般的な選考フローと所要期間のイメージは以下の通りです。

- 応募・書類選考(3日~1週間程度):

求人に応募し、履歴書や職務経歴書が審査されます。通過者には面接の案内が届きます。 - 一次面接(書類選考後、1週間以内が目安):

人事担当者や配属先の部署の担当者が面接官となることが多いです。基本的なスキルや経歴、人柄などが確認されます。 - 二次面接・最終面接(一次面接後、1~2週間以内が目安):

配属先の責任者や役員が面接官となります。より専門的なスキルや、企業文化との適合性、将来性などが評価されます。企業によっては、二次、三次と面接が複数回行われることもあります。適性検査(SPIなど)がこの段階で実施されることもあります。 - 内定通知(最終面接後、3日~1週間程度):

最終面接に合格すると、電話やメールで内定の連絡が入ります。その後、労働条件通知書や内定承諾書が送付されてきます。

中途採用の場合、企業側も即戦力として早く入社してほしいと考えていることが多いため、選考プロセスは比較的スピーディーに進む傾向にあります。内定が出た後の返答期限も、1週間以内など、新卒採用に比べて短く設定されることが一般的です。

在職中に転職活動を行う場合は、面接日程の調整や、内定後の退職交渉、引き継ぎ期間などを考慮して、計画的に進めることが成功の鍵となります。

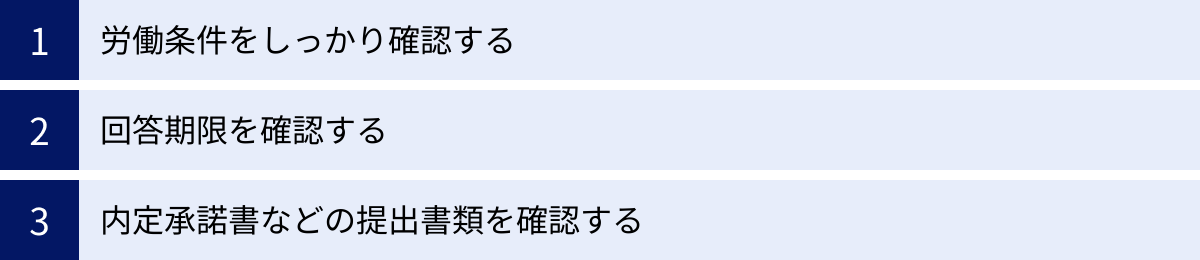

内定通知を受け取ったら確認すべきこと

最終面接を突破し、企業から内定の連絡を受けた瞬間は、大きな喜びと安堵感に包まれることでしょう。しかし、浮かれてすぐに承諾の返事をする前に、冷静になって確認すべき重要な項目がいくつかあります。ここでしっかりと確認を怠ると、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチが生じかねません。内定はゴールではなく、新たなキャリアのスタートです。後悔のない選択をするために、以下の3つのポイントを必ずチェックしましょう。

労働条件をしっかり確認する

内定通知を受けたら、まず何よりも先に「労働条件」を詳細に確認することが最も重要です。口頭での説明だけでなく、必ず「労働条件通知書」またはそれに準ずる書面(雇用契約書など)で内容を確認してください。労働基準法により、企業は労働者を採用する際に、特定の労働条件を書面で明示することが義務付けられています。

確認すべき主な項目は以下の通りです。これらに少しでも疑問や不明な点があれば、入社前に必ず人事担当者に質問し、クリアにしておきましょう。

- 契約期間: 期間の定めがない(正社員)か、期間の定めがある(契約社員など)か。ある場合は契約期間と更新の有無、更新の基準を確認します。

- 就業場所: 実際に勤務する場所はどこか。将来的な転勤や異動の可能性についても確認しておくと安心です。

- 業務内容: どのような仕事を担当するのか。面接で聞いていた内容と相違がないか、具体的に確認します。

- 始業・終業時刻、休憩時間、所定外労働(残業)の有無:

勤務時間や休憩時間の具体的な時刻を確認します。また、「みなし残業(固定残業代)」が含まれているか、残業はどの程度発生する見込みかなども重要なポイントです。 - 休日・休暇:

年間休日は何日か(土日祝休み、週休2日制など)。有給休暇の付与日数や取得ルール、夏季休暇や年末年始休暇などの特別休暇についても確認します。 - 賃金(給与):

- 基本給: 月々の給与の基本となる金額です。

- 諸手当: 通勤手当、住宅手当、役職手当、資格手当など、どのような手当がいくら支給されるのか。

- 固定残業代: 含まれている場合、何時間分の残業代がいくらなのかを明確に確認します。

- 賃金の締切日・支払日: 「月末締め・翌25日払い」など。

- 昇給: 昇給の有無や時期、評価制度について。

- 賞与(ボーナス): 支給の有無、支給時期、昨年度の実績(例:基本給の○ヶ月分)などを確認します。

- 試用期間:

試用期間の有無、期間の長さ(通常3ヶ月~6ヶ月)、その間の労働条件(給与などが本採用時と異なる場合がある)を確認します。 - 退職に関する事項:

自己都合退職の手続き(何日前に申し出るかなど)や、定年制、解雇の事由などが記載されています。 - 福利厚生:

社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入はもちろん、それ以外の住宅補助、退職金制度、財形貯蓄、社員食堂、レクリエーション施設など、企業独自の福利厚生についても確認しておきましょう。

これらの労働条件は、あなたの働き方や生活に直結する非常に重要な情報です。 面接時の話と食い違う点はないか、自分の希望と合っているかを慎重に吟味してください。

回答期限を確認する

内定通知には、多くの場合、承諾するかどうかの回答期限が設けられています。この期限を必ず確認し、厳守することが社会人としての基本的なマナーです。

- 一般的な期限: 新卒採用の場合、1週間から10日程度が一般的です。中途採用の場合は、3日~1週間程度と、より短い期間が設定されることもあります。

- 期限の確認: 電話で内定連絡を受けた場合は、その場で回答期限を必ず確認しましょう。メールや書面で通知が来た場合は、文面に記載されているはずです。もし記載がなければ、こちらから問い合わせて確認してください。

- 期限の交渉: もし他社の選考結果を待ちたいなどの理由で、指定された期限内に回答するのが難しい場合は、正直にその旨を伝え、期限の延長を相談してみましょう(詳細は後の章で解説します)。

注意したいのは、その場で回答を迫る「オワハラ(就活終われハラスメント)」です。「今ここで承諾しないなら、この内定はなかったことにする」といった圧力をかけられた場合でも、焦って即答する必要はありません。「ありがとうございます。大変嬉しいお話ですので、一度持ち帰って慎重に検討し、改めてご連絡させていただけますでしょうか」と冷静に対応しましょう。

内定承諾書などの提出書類を確認する

内定を承諾する場合、企業からいくつかの書類の提出を求められます。内定通知と合わせて、どのような書類がいつまでに必要なのかを確認し、準備を始めましょう。一般的に必要となる書類は以下の通りです。

- 内定承諾書(入社承諾書): 内定を承諾し、入社する意思があることを示すための書類です。署名・捺印して提出します。

- 身元保証書: 入社後に本人が会社に損害を与えた場合に、連帯して賠償責任を負うことを保証人(通常は親族)が約束する書類です。

- 卒業(見込)証明書・成績証明書(新卒の場合): 大学などが発行する公式な証明書です。

- 健康診断書: 企業が指定する医療機関または自分で医療機関を探して受診し、その結果を提出します。

- その他: 年金手帳のコピー、雇用保険被保険者証(職歴がある場合)、給与振込先の届出書、通勤経路の届出書など、企業によって様々な書類が必要となります。

これらの書類には、提出期限が厳格に定められています。期限に遅れると、入社手続きに支障が出たり、ルーズな印象を与えてしまったりする可能性があります。何が必要で、いつまでに提出しなければならないのかをリストアップし、計画的に準備を進めることが大切です。

内定を承諾する場合の連絡方法と例文

複数の選考を経て、ようやく手にした内定。入社を決意したら、次はその意思を企業に伝えなければなりません。内定承諾の連絡は、社会人としての第一歩です。感謝の気持ちを伝えつつ、丁寧かつ迅速に対応することで、入社前から良い印象を与えることができます。ここでは、内定を承諾する際の具体的な連絡方法と例文を紹介します。

連絡手段は企業の指示に従う

まず大前提として、内定承諾の連絡方法は、企業からの指示に従うのが基本です。内定通知の際に、「〇月〇日までに、メールにてご返信ください」「お電話にてご連絡をお願いします」「同封の内定承諾書をご返送ください」といった案内があるはずです。その指示を最優先しましょう。

- 電話で連絡するよう指示された場合: 指定された期限内に、企業の営業時間(一般的には平日の午前9時~午後5時頃)に電話をかけます。

- メールで連絡するよう指示された場合: 指示に従い、メールで承諾の意思を伝えます。電話連絡が不要な場合でも、メールを送った後に内定承諾書などの書類を郵送するのが一般的です。

- 特に指示がない場合: 電話で内定の連絡を受けた場合は、まずは電話で承諾の意思を伝え、その後改めてメールでも連絡を入れると、より丁寧な印象になります。メールや書面で通知を受けた場合は、メールで返信するのが一般的です。

いずれの手段を選ぶにせよ、「感謝の気持ち」「入社の意思」「今後の意気込み」を明確に伝えることが重要です。

電話で承諾の連絡をする場合の例文

電話で連絡する場合は、事前に話す内容をメモしておくと落ち着いて話せます。また、周囲の雑音が入らない静かな場所からかけるようにしましょう。

【会話例文】

あなた: 「お世話になっております。〇月〇日に内定のご連絡をいただきました、〇〇大学の(あなたの氏名)と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者につながる)

担当者: 「お電話代わりました、〇〇です。」

あなた: 「お世話になっております。〇〇大学の(あなたの氏名)です。先日は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。」

担当者: 「(あなたの氏名)さんですね。ご連絡ありがとうございます。」

あなた: 「この度は、内定をいただき心より感謝申し上げます。御社からいただいた内定を、謹んでお受けさせていただきたいと思い、お電話いたしました。これから御社の一員として貢献できるよう、精一杯努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。」

担当者: 「ありがとうございます。ご一緒にお仕事ができることを楽しみにしています。それでは、今後の手続きについてですが…(今後の流れの説明)」

あなた: 「はい、承知いたしました。ご説明いただきありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。」

【電話のポイント】

- 最初に大学名と氏名を名乗り、誰からの電話か明確に伝える。

- 内定へのお礼を述べ、感謝の気持ちを示す。

- 「内定をお受けします」という承諾の意思をはっきりと伝える。

- 今後の流れについて説明があれば、しっかりとメモを取る。

- 電話を切る際は、「失礼いたします」と挨拶してから静かに切る。

メールで承諾の連絡をする場合の例文

メールは文章として記録が残るため、誤字脱字や敬語の間違いがないように、送信前によく確認することが大切です。

【メール例文】

件名:

内定承諾のご連絡/(あなたの氏名)

本文:

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

先日、内定のご連絡をいただきました、〇〇大学の(あなたの氏名)です。

この度は、内定のご通知をいただき、誠にありがとうございました。

貴社より内定をいただけたこと、大変光栄に存じます。

つきましては、謹んで貴社の内定をお受けさせていただきたく、ご連絡いたしました。

〇〇様をはじめ、選考でお会いした社員の皆様の温かいお人柄や、事業に対する熱意に触れ、貴社で働きたいという気持ちがより一層強くなりました。

一日も早く貴社に貢献できるよう、残りの学生生活も自己研鑽に励む所存です。

ご指示いただきました内定承諾書等の書類は、本日付で郵送いたしました。

お手数ですが、ご確認いただけますと幸いです。

これからご指導いただくことも多々あるかと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

(あなたの氏名)

〇〇大学〇〇学部〇〇学科 4年

郵便番号: 〒XXX-XXXX

住所: 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇 X-X-X

電話番号: 090-XXXX-XXXX

メールアドレス: XXXXX@XXXX.com

【メールのポイント】

- 件名: 「誰が」「何の目的で」送ったメールか一目でわかるようにする。

- 宛名: 会社名、部署名、担当者名を正式名称で正確に記載する。

- 本文: まずは内定へのお礼を述べる。次に、内定を承諾する意思を明確に記述する。入社への意気込みを一言添えると、よりポジティブな印象になる。

- 署名: 氏名、大学・学部、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記載する。

内定承諾後の流れ

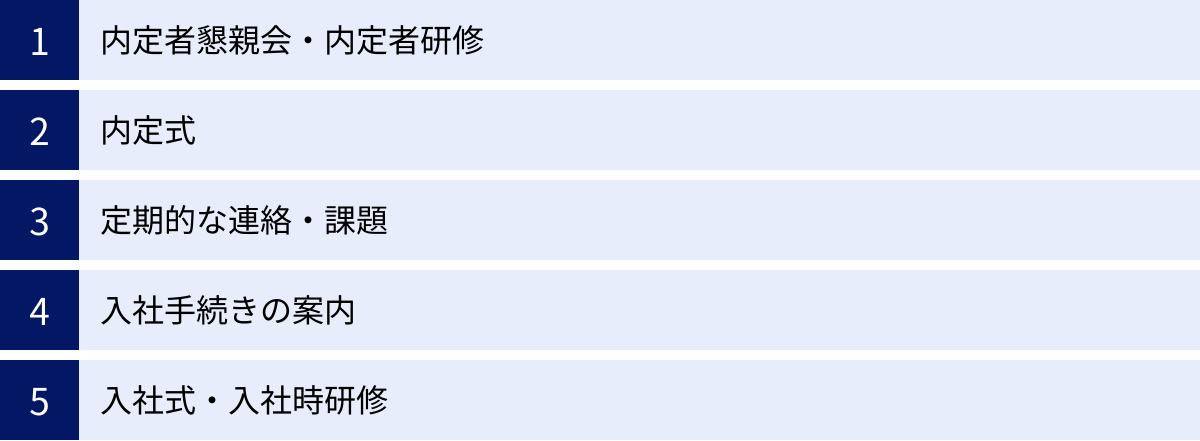

内定を承諾し、必要な書類を提出した後は、入社に向けて様々なイベントや手続きが待っています。企業によって異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

- 内定者懇親会・内定者研修: 同期となる内定者同士や、先輩社員との交流を深めるためのイベントです。入社後の人間関係を築く上で良い機会となります。また、ビジネスマナーや基礎的なスキルを学ぶための研修が行われることもあります。

- 内定式: 多くの企業が10月1日に開催する、正式な内定を祝う式典です。社長や役員からの挨拶、内定証書の授与などが行われます。

- 定期的な連絡・課題: 人事担当者から定期的に連絡があったり、通信教育や読書レポートなどの課題が出されたりすることがあります。

- 入社手続きの案内: 入社日が近づくと、社会保険や税金関係の手続きに必要な書類の提出を求められます。

- 入社式・入社時研修: 4月1日など、入社日当日に行われる式典です。その後、新入社員全員でビジネスマナーや会社のルール、事業内容などを学ぶ集合研修が始まります。

内定承諾は、ゴールではなく新たなスタートです。 誠実な対応を心がけ、社会人としての良いスタートを切りましょう。

内定を辞退する場合の連絡方法と例文

就職活動では、複数の企業から内定を得ることも少なくありません。その場合、入社する一社以外には、内定辞退の連絡をしなければなりません。辞退の連絡は、誰にとっても気が重いものです。しかし、誠意ある対応をすることが、社会人としての最低限のマナーであり、将来どこかでその企業や担当者と関わる可能性を考えても非常に重要です。ここでは、内定を辞退する際の適切な伝え方と例文を解説します。

辞退の意思はできるだけ早く伝える

内定を辞退することを決めたら、一日でも早く、可能な限り迅速に企業へ連絡するのが鉄則です。なぜなら、企業はあなたが入社することを見込んで採用計画を立て、他の候補者への連絡を終えている可能性があるからです。

あなたが辞退することで、企業は採用活動を再開したり、補欠の候補者に連絡したりする必要が生じます。連絡が遅れれば遅れるほど、企業側の負担は大きくなり、多大な迷惑をかけることになります。内定をいただいたことへの感謝と、辞退することへのお詫びの気持ちを示すためにも、意思が固まった時点で速やかに連絡しましょう。

連絡手段については、まずは電話で直接、担当者に伝えるのが最も丁寧で誠実な方法です。メールは一方的な通知になりがちで、相手がいつ確認するかわかりません。電話で直接お詫びを伝えることで、誠意が伝わりやすくなります。電話で伝えた後、改めてお詫びと確認のためにメールを送ると、さらに丁寧な印象になります。

電話で辞退の連絡をする場合の例文

電話をかける際は、承諾の連絡と同様に、静かな場所から、企業の営業時間内にかけましょう。緊張すると思いますが、正直に、そして丁寧にお詫びの気持ちを伝えることが大切です。

【会話例文】

あなた: 「お世話になっております。〇月〇日に内定のご連絡をいただきました、〇〇大学の(あなたの氏名)と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者につながる)

担当者: 「お電話代わりました、〇〇です。」

あなた: 「お世話になっております。〇〇大学の(あなたの氏名)です。先日は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。その後のことで、大変申し上げにくいのですが、本日は内定辞退のご連絡でお電話いたしました。」

担当者: 「そうですか…。差し支えなければ、理由をお聞かせいただけますか?」

あなた: 「(理由を正直に、かつ簡潔に伝える。後述の『辞退理由の伝え方』を参照)。大変恐縮なのですが、今回は内定を辞退させていただきたく存じます。〇〇様には選考の段階から大変お世話になりながら、このような形でのご連絡となり、誠に申し訳ございません。」

担当者: 「そうですか、残念ですが、承知いたしました。(あなたの氏名)さんのご活躍を陰ながら応援しております。」

あなた: 「温かいお言葉をいただき、恐縮です。本来であれば直接お伺いしてお詫びすべきところ、お電話でのご連絡となり大変申し訳ございません。この度は誠にありがとうございました。それでは、失礼いたします。」

【電話のポイント】

- 最初に「内定辞退の連絡である」ことを明確に伝える。

- 辞退することへのお詫びの気持ちを真摯に表現する。

- 選考に時間を割いてもらったことへの感謝を伝える。

- 辞退理由は、聞かれた場合に備えて簡潔に答えられるように準備しておく。

- 最後まで丁寧な言葉遣いを心がける。

メールで辞退の連絡をする場合の例文

電話で連絡がつかない場合や、電話で伝えた後に改めて送る場合は、メールで連絡します。件名だけで辞退の連絡であることがわかるように記載しましょう。

【メール例文】

件名:

内定辞退のご連絡/(あなたの氏名)

本文:

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

〇〇大学の(あなたの氏名)です。

先日は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

このようなご連絡となり大変恐縮ですが、検討を重ねた結果、

この度の内定を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。

(※電話で連絡済みの場合は、「先ほどお電話でもお伝えいたしましたが、」と加える)

選考を通じて、〇〇様をはじめ社員の皆様には大変親身にご対応いただき、

貴社の魅力的な環境に大きな感銘を受けました。

貴重なお時間を割いていただいたにもかかわらず、このような結果となり、

誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。

(差し支えなければ、ここに簡潔な辞退理由を記載)

例:自身の適性や将来について熟慮した結果、別の会社とのご縁を感じ、そちらの会社に入社することを決意いたしました。

本来であれば、直接お伺いしてお詫びすべきところではございますが、

メールでのご連絡となりましたことを、重ねてお詫び申し上げます。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

(あなたの氏名)

〇〇大学〇〇学部〇〇学科 4年

郵便番号: 〒XXX-XXXX

住所: 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇 X-X-X

電話番号: 090-XXXX-XXXX

メールアドレス: XXXXX@XXXX.com

辞退理由の伝え方

電話やメールで辞退理由を聞かれた際に、どう答えるべきか悩む人は多いでしょう。ポイントは、嘘をつく必要はないが、正直すぎてもいけないということです。内定先の企業への配慮を忘れず、相手を不快にさせない伝え方を心がけましょう。

- 正直に伝える場合(推奨):

「他社からも内定をいただき、自分の適性や将来のキャリアプランを改めて考えた結果、そちらの企業への入社を決意いたしました。」

このように、他社への入社を決めたことを正直に伝えるのが最も一般的で、企業側も納得しやすい理由です。 - 詳細をぼかす場合:

「慎重に検討を重ねた結果、誠に勝手ながら、今回は辞退させていただく決断をいたしました。」

「一身上の都合により、辞退させていただきます。」

具体的な理由を言いたくない場合は、このように表現することも可能です。ただし、企業側としては納得感が薄いかもしれません。 - 避けるべき伝え方:

- ネガティブな理由: 「給与が他社より低かった」「面接官の印象が悪かった」「事業の将来性に不安を感じた」など、辞退する企業への批判と受け取られるような理由は絶対に避けるべきです。

- 明らかな嘘: 「親に反対された」「地元に帰ることにした」など、すぐにばれるような嘘をつくのはやめましょう。

最も大切なのは、辞退によって迷惑をかけることへのお詫びと、これまで選考に時間を割いてくれたことへの感謝を伝える誠実な姿勢です。 この姿勢があれば、企業側もあなたの決断を尊重してくれるはずです。

内定の返事を保留したい場合の伝え方と例文

「第一志望の企業の選考結果がまだ出ていない」「複数の内定先をじっくり比較検討したい」など、内定の連絡を受けてもすぐには決断できない状況は少なくありません。そんな時に、何も言わずに回答期限を過ぎてしまうのは絶対NGです。誠実な対応として、企業に内定の返事を保留したい旨を正直に伝え、回答期限の延長をお願いすることが必要です。ここでは、その際のポイントと具体的な伝え方を解説します。

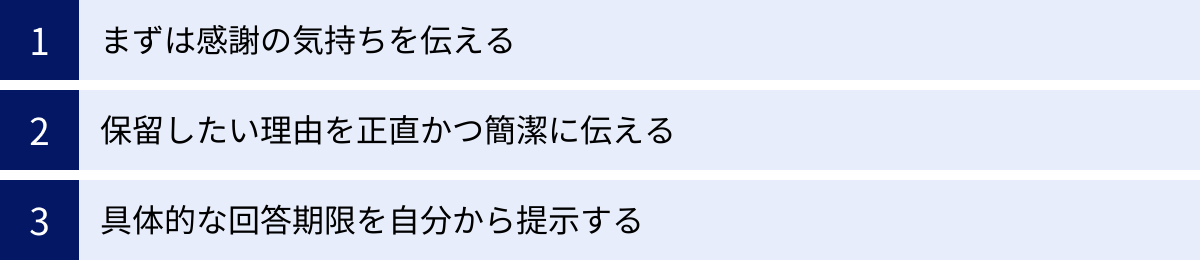

保留をお願いする際のポイント

内定保留のお願いは、企業にとっては「他社と迷っている」という意思表示に他なりません。伝え方によっては、入社意欲が低いと判断され、心証を損ねてしまう可能性もあります。円満に保留を認めてもらうためには、以下の3つのポイントを必ず押さえましょう。

- まずは感謝の気持ちを伝える:

保留のお願いをする前に、まず内定をいただいたことへの感謝を丁寧に伝えましょう。「内定をいただき、誠にありがとうございます。大変光栄に思っております。」といった言葉を最初に述べることで、相手への敬意を示し、その後の交渉をスムーズに進めやすくなります。 - 保留したい理由を正直かつ簡潔に伝える:

なぜ返事を待ってほしいのか、その理由を正直に伝えることが重要です。嘘をついたり、曖昧にごまかしたりすると、不信感を与えてしまいます。- 例: 「現在、選考が進んでいる他社の結果を待ってから、悔いのない決断をしたいと考えております。」

- 例: 「家族とも相談し、自分の将来について慎重に考えたいと思っております。」

このように、入社に対して前向きに検討しているからこそ、慎重に考えたいというニュアンスを伝えるのがポイントです。

- 具体的な回答期限を自分から提示する:

ただ「待ってください」とお願いするだけでは、企業側もいつまで待てば良いのかわからず、採用計画に支障が出てしまいます。そこで、「〇月〇日までには、必ずお返事いたします」と、具体的な日付を自分から提示することが非常に重要です。他社の選考結果が出る時期などを考慮し、現実的に回答可能な、かつ長すぎない期間(一般的には1週間程度が目安)を設定しましょう。これにより、計画性があり、誠実な人物であるという印象を与えることができます。

電話で保留をお願いする場合の例文

保留のお願いも、辞退の連絡と同様に、まずは電話で直接伝えるのが最も丁寧です。声色や話し方で、入社意欲があることや申し訳なく思っている気持ちを伝えやすくなります。

【会話例文】

あなた: 「お世話になっております。〇月〇日に内定のご連絡をいただきました、〇〇大学の(あなたの氏名)と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者につながる)

担当者: 「お電話代わりました、〇〇です。」

あなた: 「お世話になっております。〇〇大学の(あなたの氏名)です。先日は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。大変魅力的なお話をいただき、心より感謝しております。」

担当者: 「ご連絡ありがとうございます。」

あなた: 「ありがとうございます。つきましては、大変恐縮なお願いでございますが、内定へのお返事を少しだけお待ちいただくことは可能でしょうか。」

担当者: 「そうですか。何か理由があるのですか?」

あなた: 「はい。実は、現在選考を受けている他の企業がございまして、そちらの結果が〇月〇日に出る予定です。全ての選考結果が出揃った上で、悔いのない形で最終的な決断をさせていただきたいと考えております。つきましては、誠に勝手なお願いではございますが、〇月〇日までお返事をお待ちいただくことは可能でしょうか。」

担当者: 「なるほど、承知いたしました。では、〇月〇日までお待ちしていますので、決まり次第ご連絡ください。」

あなた: 「ご配慮いただき、誠にありがとうございます。期日までには必ずご連絡いたします。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。」

メールで保留をお願いする場合の例文

電話でお願いするのが基本ですが、担当者が不在だった場合や、メールでの連絡を指示されている場合は、メールで連絡します。電話で了承を得た後に、確認の意味でメールを送るのも良いでしょう。

【メール例文】

件名:

内定ご回答の期限延長のお願い/(あなたの氏名)

本文:

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

先日、内定のご連絡をいただきました、〇〇大学の(あなたの氏名)です。

この度は、内定のご通知をいただき、誠にありがとうございました。

貴社から高く評価していただいたこと、大変光栄に存じます。

つきましては、内定のお返事に関しまして、誠に勝手なお願いで大変恐縮なのですが、

【来週の〇曜日、〇月〇日】までお待ちいただくことは可能でしょうか。

現在、選考過程にある他社がございまして、そちらの結果を踏まえた上で、

慎重に今後のキャリアについて考え、最終的な決断をさせていただきたいと考えております。

貴社への入社を真剣に考えているからこそ、悔いのない選択をしたいという思いです。

こちらの都合で大変申し訳ございませんが、ご検討いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

(あなたの氏名)

〇〇大学〇〇学部〇〇学科 4年

郵便番号: 〒XXX-XXXX

住所: 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇 X-X-X

電話番号: 090-XXXX-XXXX

メールアドレス: XXXXX@XXXX.com

保留のお願いは、あくまで「お願い」です。企業によっては、期限の延長を認められないケースもあります。その場合は、定められた期限内に決断を下す必要があります。いずれにせよ、感謝と誠意の気持ちを忘れずに対応することが、良好な関係を保つ鍵となります。

内定承諾後に辞退することは可能?

「第一志望だと思って内定を承諾したけれど、その後にもっと魅力的な企業から内定が出てしまった」「承諾したものの、改めて考えると本当にこの会社で良いのか不安になってきた」…。一度は入社を決意し、内定承諾書まで提出した後に、辞退したくなるケースは決して珍しくありません。この状況は、学生や求職者にとって非常につらく、悩ましい問題です。法的にはどうなのか、そしてもし辞退するならどうすべきか、解説します。

法律的には辞退できる

結論から言うと、内定承諾後に辞退することは、法律上は可能です。

その根拠となるのは、まず日本国憲法第22条で保障されている「職業選択の自由」です。何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有すると定められており、どの企業で働くかを最終的に決定する権利は個人にあります。

さらに、民法第627条第1項には、雇用期間の定めのない労働者からの解約(退職)の申し入れについて定められています。これによると、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間が経過することによって雇用契約は終了するとされています。

前述の通り、内定承諾は「始期付解約権留保付労働契約」という労働契約が成立した状態です。つまり、内定者はすでにその企業の「労働者」としての立場にあります。したがって、この民法の規定が適用され、理論上は入社日の2週間前までに辞退の意思を伝えれば、法的には雇用契約を解約できるということになります。

企業側が「内定承諾書を提出したのだから辞退は認めない」「辞退するなら損害賠償を請求する」などと言ってきたとしても、法的な強制力はほとんどありません。損害賠償が認められるのは、企業がその内定者のために特別な研修を実施し、多額の費用をかけたなど、極めて例外的なケースに限られます。通常の採用活動にかかるコストを、辞退した内定者個人に請求することは、まず認められません。

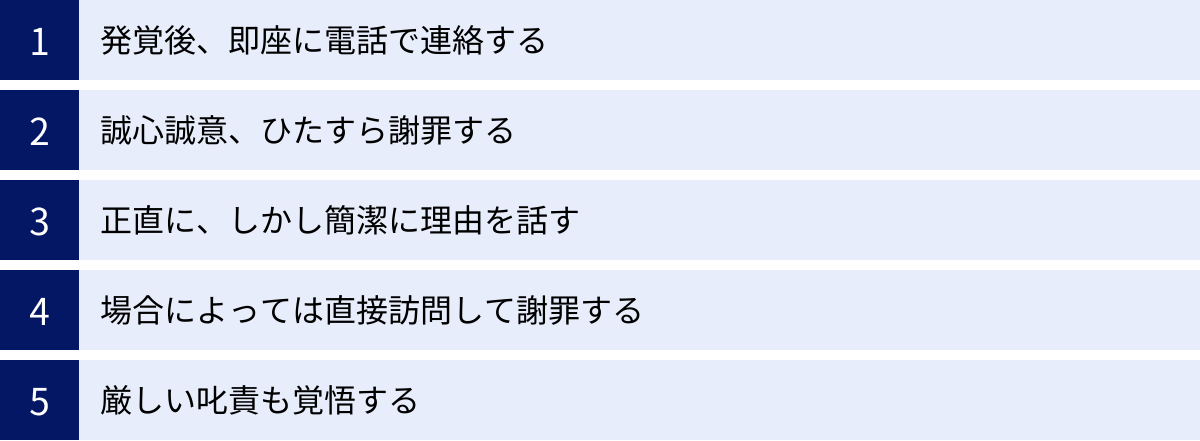

承諾後に辞退する場合の伝え方と注意点

法律上は辞退できるとはいえ、内定を承諾した後の辞退が、企業に対して多大な迷惑をかける、極めて信義に反する行為であることは間違いありません。企業はあなたが入社することを前提に、採用活動を終了し、備品の準備や研修の計画などを進めています。そのすべてを無駄にしてしまうのです。

したがって、もしやむを得ない事情で承諾後に辞退する決断をした場合は、法律論を振りかざすのではなく、最大限の誠意をもって、丁重にお詫びをする必要があります。その際に注意すべき点は以下の通りです。

- 発覚後、即座に電話で連絡する:

辞退を決めたら、一刻も早く、必ず電話で直接担当者に連絡しましょう。メールだけで済ませるのは絶対にNGです。この状況では、メールはあまりにも無礼で、誠意が全く伝わりません。まずは声で直接、お詫びの気持ちを伝えることが最低限のマナーです。 - 誠心誠意、ひたすら謝罪する:

電話では、言い訳がましくならず、ただひたすらに謝罪の言葉を述べましょう。「一度は入社を決意したにもかかわらず、貴社にご迷惑をおかけする形となり、誠に、誠に申し訳ございません」というように、真摯な姿勢で謝罪の意を伝えます。 - 正直に、しかし簡潔に理由を話す:

辞退理由は、嘘をつかず正直に話すべきです。例えば、「熟慮を重ねた結果、どうしても諦めきれない別の会社への入社を決意いたしました」といった形です。ただし、長々と自分語りをするのは避け、簡潔に伝えましょう。 - 場合によっては直接訪問して謝罪する:

企業側から「一度会社に来て話を聞かせてほしい」と言われることがあります。これは、辞退の意思が固いかどうかの確認や、単なる引き留め工作の場合もありますが、怒りを表明しているケースも考えられます。もし来社を求められたら、逃げずに応じ、直接出向いて謝罪するのが最も誠実な対応です。菓子折りなどを持参し、改めて丁重にお詫びしましょう。もちろん、そこで辞退の意思を覆す必要はありません。 - 厳しい叱責も覚悟する:

担当者から厳しい言葉で叱責されたり、人格を否定するようなことを言われたりする可能性もゼロではありません。それは、あなたが相手の信頼を裏切り、多大な迷惑をかけたことの裏返しです。ある程度の叱責は甘んじて受ける覚悟が必要です。ただし、それが度を超えた脅迫や人格攻撃に及ぶようであれば、大学のキャリアセンターなどに相談しましょう。

内定承諾後の辞退は、法的には可能ですが、社会的な信用を大きく損なうリスクのある行為です。このような事態に陥らないためにも、内定を承諾する際は、本当にこの会社で良いのか、後悔しないかを真剣に考え抜くことが何よりも大切です。安易な気持ちで内定承諾書にサインすることは、絶対に避けましょう。

もし内定ブルーになったら?原因と対処法

長かった就職活動が終わり、志望していた企業から内定を得たにもかかわらず、喜びよりも不安や憂鬱な気持ちが大きくなってしまう…そんな状態を「内定ブルー」と呼びます。これは決して珍しいことではなく、多くの内定者が経験する心理的な現象です。ここでは、内定ブルーとは何か、その原因と、不安を乗り越えるための具体的な対処法について解説します。

内定ブルーとは

内定ブルーとは、内定を獲得した後に、その決定に対して不安や迷い、憂鬱な気分に陥ってしまう状態を指す言葉です。マリッジブルー(結婚前に感じる不安)になぞらえて、このように呼ばれています。

具体的な症状としては、

- 「本当にこの会社で良かったのだろうか」と決断に自信がなくなる

- 入社後の仕事や人間関係に対して、漠然とした強い不安を感じる

- 社会人として働くこと自体が怖くなる

- 何もやる気が起きず、無気力になる

- 食欲がなくなったり、よく眠れなくなったりする

といったものが挙げられます。就職活動という大きな目標を達成した燃え尽き症候群の一種とも考えられており、これまで張り詰めていた緊張の糸が切れたことで、溜まっていた心身の疲れや、見ないようにしていた不安が一気に表面化することで起こります。

内定ブルーになる主な原因

では、なぜ内定ブルーに陥ってしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。

- 選択への後悔と不安:

「もっと良い会社があったのではないか」「あの時、違う選択をしていれば…」など、自分が下した決断が本当に正しかったのかどうか、自信が持てなくなるケースです。特に、複数の内定先の中から一社を選んだ場合や、第一志望ではなかった企業に決めた場合に起こりやすいです。 - 社会人になることへのプレッシャー:

学生という身分から、責任ある社会人へと立場が変わることへの大きなプレッシャーです。「毎朝ちゃんと起きられるだろうか」「仕事とプライベートの両立はできるのか」といった、生活リズムの変化や自己管理に対する不安がこれにあたります。 - 仕事内容や能力への不安:

「自分にこの仕事が務まるのだろうか」「スキル不足で周りの足を引っ張ってしまったらどうしよう」といった、自分の能力に対する不安です。特に、専門的な知識やスキルが求められる職種の場合に、この不安は大きくなる傾向があります。 - 人間関係への不安:

「上司や先輩、同期と上手くやっていけるだろうか」「会社に馴染めなかったらどうしよう」といった、新しい環境での人間関係構築に対する不安です。これは、新生活において多くの人が抱える普遍的な悩みでもあります。 - 情報の不足・理想と現実のギャップ:

選考段階では企業の良い側面しか見えていなかったものが、内定後に改めて調べてみると、ネガティブな評判や情報が目についてしまい、「思っていた会社と違うかもしれない」と不安になるケースです。 - 就職活動の終了による目標喪失:

「内定獲得」という大きな目標に向かって全力で走ってきたため、その目標が達成された瞬間に、次に何をすれば良いのかわからなくなり、燃え尽きたような無気力状態に陥ってしまうことも原因の一つです。

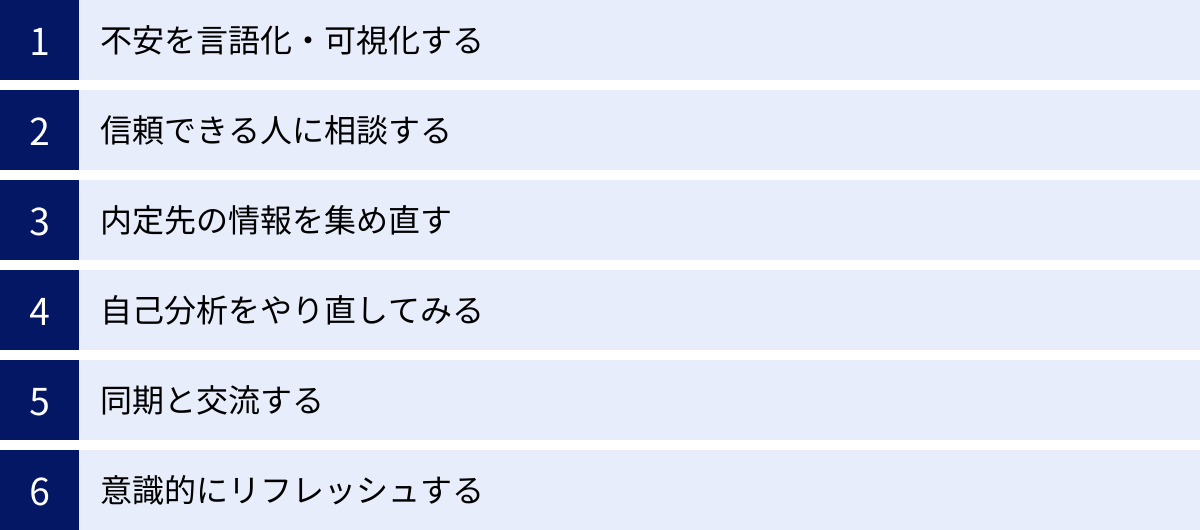

不安を解消するための対処法

内定ブルーは誰にでも起こりうる自然な感情です。大切なのは、その不安を一人で抱え込まず、適切に対処していくことです。以下に、不安を解消するための具体的な方法をいくつか紹介します。

- 不安を言語化・可視化する:

まず、自分が何に対して不安を感じているのかを、紙に書き出してみましょう。「人間関係が不安」「仕事についていけるか心配」など、漠然とした不安を具体的な言葉にすることで、頭の中が整理され、問題点が明確になります。自分が何に悩んでいるのかを客観的に把握するだけでも、心は少し軽くなります。 - 信頼できる人に相談する:

一人で悩まず、家族や親しい友人、恋人など、信頼できる人に話を聞いてもらいましょう。話すことで気持ちが楽になるだけでなく、自分では気づかなかった視点やアドバイスをもらえることもあります。また、大学のキャリアセンターや、OB・OGに相談するのも非常に有効です。同じような悩みを乗り越えてきた先輩からのアドバイスは、大きな助けとなるでしょう。 - 内定先の情報を集め直す:

不安の原因が情報不足にある場合は、改めて内定先の企業についてポジティブな情報を集めてみましょう。企業の公式サイトで社員インタビューを読んだり、製品やサービスを実際に使ってみたり、IR情報(投資家向け情報)を見て経営状況を確認したりするのも良いでしょう。自分がその会社で働く具体的なイメージを膨らませることで、入社への意欲が再び湧いてくることがあります。 - 自己分析をやり直してみる:

なぜ自分がその会社を選んだのか、就職活動を始めた頃の気持ちに立ち返ってみましょう。当時のエントリーシートや自己分析のノートを読み返し、自分の就活の軸と、内定先企業が合致している点を再確認します。これにより、自分の選択に自信を取り戻すことができます。 - 同期と交流する:

内定者懇親会などの機会があれば、積極的に参加してみましょう。同じように不安を抱えている同期と話をすることで、「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」と安心できます。入社前に仲間ができることは、大きな心の支えになります。 - 意識的にリフレッシュする:

就職活動の疲れが溜まっているのかもしれません。一度、就職のことは忘れて、趣味に没頭したり、旅行に出かけたり、ゆっくり休んだりする時間を意識的に作りましょう。心と体をリフレッシュさせることで、前向きな気持ちを取り戻しやすくなります。

もし、これらの対処法を試しても不安が解消されず、日常生活に支障が出るほど深刻な場合は、内定辞退も一つの選択肢として考える必要があります。あなたの心身の健康が何よりも大切です。一度きりの人生、後悔のないキャリアを歩むために、自分の心と真剣に向き合いましょう。

内定に関するよくある質問

ここまで、内定と内々定の違いから、承諾・辞退の連絡方法、内定ブルーの対処法まで幅広く解説してきました。最後に、内定に関して多くの学生や求職者が抱きがちな、細かな疑問についてQ&A形式でお答えします。

内定式は参加必須?

結論から言うと、内定式は正当な理由があれば欠席しても問題ありませんが、原則として参加することが望ましいです。

内定式は、企業が内定者を歓迎し、同期や経営陣との顔合わせを行う重要なイベントです。参加することで、企業への理解を深め、入社意欲を高めるとともに、同期との連帯感を育む目的があります。特別な理由なく欠席すると、「入社意欲が低いのではないか」と懸念されたり、入社後の人間関係構築で少し出遅れてしまったりする可能性も考えられます。

ただし、以下のようなやむを得ない正当な理由がある場合は、欠席が認められることがほとんどです。

- 大学の必修授業やゼミ、卒業研究の発表など、学業上の都合

- 教育実習や留学など、事前に決まっていた学校行事

- 体調不良や、家族の冠婚葬祭

もし欠席せざるを得ない場合は、必ず事前に、できるだけ早く人事担当者に電話で連絡を入れましょう。その際、「大変申し訳ございませんが、大学の〇〇という理由で、どうしても参加することができません」と、理由を正直に伝え、参加できないことへのお詫びと、参加したい気持ちがあったことを丁寧に伝えます。無断欠席は絶対にNGです。誠実に対応すれば、企業側も理解を示してくれるはずです。

オワハラ(就活終われハラスメント)を受けたらどうする?

オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略で、企業が内定を出すことを条件に、学生に他社の選考を辞退させ、就職活動を無理やり終わらせようとする行為を指します。

具体的には、

- 「今ここで内定を承諾し、他社をすべて辞退するなら内定を出す」と強要する。

- その場で他社に電話をかけさせ、選考辞退の連絡をさせる。

- 内定承諾書へのサインをその場で執拗に迫る。

といった行為が該当します。これは、憲法で保障された「職業選択の自由」を侵害する、不適切な行為です。

もしオワハラに遭遇してしまったら、その場で安易に承諾しないことが最も重要です。圧力に屈して焦って決断すると、後で必ず後悔します。以下のように冷静に対応しましょう。

- その場での即答を避ける:

「ありがとうございます。大変光栄なお話ですので、一度持ち帰って親とも相談の上、慎重に検討させていただきたいです。〇月〇日までにお返事いたします。」などと伝え、考える時間を確保しましょう。 - 毅然とした態度で断る:

もし他社への連絡を強要された場合は、「自分の将来に関わる大切なことですので、自分の意思で、後ほど改めてご連絡させていただきます」と、はっきりと断る勇気も必要です。 - 外部機関に相談する:

あまりにも執拗であったり、脅迫めいた言動があったりした場合は、一人で抱え込まずに、大学のキャリアセンターや、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」などに相談しましょう。専門家が対応策についてアドバイスをしてくれます。

他社の選考結果を待ってほしい場合はどう伝える?

これは「内定の返事を保留したい場合」と同じ状況ですが、改めてポイントを整理します。他社の選考結果を待ってほしいと伝えることは、決して失礼なことではありません。むしろ、正直に伝えることで誠実な人柄だと評価されることもあります。

伝える際のポイントは以下の3つです。

- 内定への感謝: まずは内定を出してくれたことへの感謝を伝えます。

- 正直な理由: 「他社の選考結果を待って、悔いのない決断をしたい」と正直に理由を話します。

- 具体的な期限の提示: 「〇月〇日までには必ずお返事します」と、こちらから回答期限を明確に提示します。

この3点を押さえて丁寧に伝えれば、多くの企業は理解を示し、待ってくれるはずです。詳しくは「内定の返事を保留したい場合の伝え方と例文」の章を再度ご確認ください。

内定後に必要な書類は何がある?

内定承諾後から入社にかけて、企業から様々な書類の提出を求められます。企業によって異なりますが、一般的に必要となる主な書類は以下の通りです。漏れがないように、リストを確認して計画的に準備しましょう。

- 内定承諾書(入社承諾書): 内定を承諾する意思を示す書類。

- 身元保証書: 親族などに保証人になってもらう書類。

- 卒業証明書・成績証明書: 大学が発行する正式なもの(新卒の場合)。

- 健康診断書: 企業指定の項目を満たした診断書。

- 年金手帳または基礎年金番号通知書: 年金手続きに必要。

- 雇用保険被保険者証: 前職がある場合(転職の場合)に必要。

- 源泉徴収票: その年に他の会社からの給与所得があった場合(転職の場合)に必要。

- 給与振込先の届出書: 給与を振り込む銀行口座情報を記入する書類。

- 各種手当の申請書類: 通勤手当(通勤経路の届出)、住宅手当などの申請に必要な書類。

- 住民票記載事項証明書: 氏名、住所、生年月日などを証明するために求められることがあります。

これらの書類は提出期限が定められています。企業からの案内にしっかりと目を通し、不明な点があれば早めに人事担当者に確認することが大切です。 準備に時間がかかるものもあるため、早めに取りかかるようにしましょう。