就職活動を進める中で、多くの学生が経験するのが「適性検査」です。その中でも、SPIや玉手箱といった能力検査とは一線を画し、多くの受験者を悩ませるユニークな適性検査が存在します。それが、今回解説する「適性検査TAL」です。

TALは、質問形式の性格検査に加えて、「図形貼付問題」という独特な形式の問題が出題されることで知られています。この図形問題の意図が分かりにくく、「サイコパス診断」などと噂されることもあるため、対策方法が分からず不安に感じている方も少なくないでしょう。

しかし、TALは応募者の能力を測るテストではなく、その人の潜在的な思考の傾向やストレス耐性、そして何よりも企業文化との相性(マッチング)を見るための重要なツールです。そのため、小手先のテクニックに頼るのではなく、検査の意図を正しく理解し、自分自身を深く知ることが最も効果的な対策となります。

この記事では、適性検査TALの概要から、企業がどのようなポイントを見ているのか、具体的な問題形式、効果的な対策法、そして問題別の解答のコツまで、網羅的に解説します。TALを「落とすための試験」ではなく、「自分に合った企業を見つけるための機会」と捉え、自信を持って臨めるよう、ぜひ最後までお読みください。

目次

適性検査TALとは

就職活動における適性検査と聞くと、多くの人が言語能力や計算能力を測るSPIなどを思い浮かべるかもしれません。しかし、適性検査TALは、そうした能力検査とは全く異なるアプローチで応募者の資質を評価しようとする、非常にユニークな検査です。ここでは、まずTALがどのような検査なのか、その基本的な概要と、企業がこの検査を通して何を知ろうとしているのかを深く掘り下げていきます。

採用活動で使われるユニークな適性検査

適性検査TAL(タル)は、正式名称を「Total Aptitude Locator」と言い、応募者の潜在的な人物像や資質を多角的に把握することを目的として開発された診断ツールです。多くの企業が採用選考の初期段階で導入しており、面接だけでは見抜きにくい応募者の内面的な特徴、特に「思考の傾向」や「ストレス耐性」を客観的に評価するために活用されています。

TALの最大の特徴は、一般的な性格検査に加えて出題される「図形貼付問題」にあります。これは、与えられた図形を自由に配置して一つの絵を完成させるという、創造性や心理状態が問われる課題です。言語化された質問だけでは測れない、応募者の無意識の領域や深層心理にアプローチしようとするこの問題形式が、TALを他の適性検査と大きく差別化しています。

多くの就活生が対策に励むSPIや玉手箱が「能力(スキル)」の側面を測るのに対し、TALは応募者の「人となり(パーソナリティ)」の側面に深く切り込む検査と言えます。そのため、知識を詰め込むような学習型の対策は通用しにくく、むしろ自分自身と向き合う「自己分析」が対策の根幹をなす点が重要です。

受験形式は、多くの場合、自宅や大学のパソコンで受験するWebテスト形式が採用されています。所要時間は全体で20分〜30分程度と比較的短いですが、その中で応募者の本質的な部分を捉えようとする、密度の濃い検査内容となっています。この手軽さから、多くの企業が初期選考のスクリーニングとして導入し、面接に進む候補者を絞り込む際の判断材料の一つとしています。

企業がTALで見ているポイント

企業はなぜ、この一風変わったTALという適性検査を実施するのでしょうか。その背景には、採用活動における切実な課題と目的があります。企業がTALを通して特に注目しているのは、主に以下の4つのポイントです。

ストレス耐性

現代のビジネス環境は変化が激しく、多くの職場で高いプレッシャーや困難な状況に直面する機会が増えています。そのため、企業は採用する人材がどの程度のストレス耐性を持ち、困難な状況下でも精神的なバランスを保ちながら業務を遂行できるかを非常に重視しています。これは、社員のメンタルヘルスを守り、早期離職を防ぐ上で極めて重要な要素だからです。

TALの質問項目には、ストレスを感じやすい状況や、それに対する反応パターンを問うものが含まれています。例えば、「プレッシャーを感じると集中できなくなる」「予期せぬトラブルが起きるとパニックに陥りやすい」といった質問への回答から、応募者のストレス耐性の高低を分析します。

また、図形貼付問題においても、作成された作品の雰囲気(例えば、攻撃的、閉鎖的、混乱しているなど)から、応募者が潜在的に抱えているストレスや精神的な安定性を読み取ろうとします。ストレス耐性が極端に低いと判断された場合、入社後の業務遂行や環境適応が難しいと見なされる可能性があります。

思考や行動の傾向

TALは、応募者が物事をどのように考え、どのような行動を取りやすいかという「思考・行動特性」を明らかにします。例えば、以下のような二元的な傾向を把握しようとします。

- 論理的思考 vs 直感的思考: 問題解決において、データや論理を重視するタイプか、直感やひらめきを頼りにするタイプか。

- 計画性 vs 臨機応変: 仕事を進める上で、事前に綿密な計画を立てることを好むか、状況に応じて柔軟に対応することを好むか。

- 内向性 vs 外向性: エネルギーの源が内的な思索にあるか、他者との交流にあるか。

- 慎重性 vs 挑戦性: リスクを避けて確実な道を選ぶか、失敗を恐れずに新しいことに挑戦するか。

これらの傾向に優劣はありません。企業は、自社の社風や配属を検討している部署の特性と、応募者の思考・行動特性が合っているかどうかを見ています。例えば、既存のルールを厳格に守ることが求められる品質管理部門では慎重な人材が、一方で新規事業開発部門では挑戦的な人材が求められるかもしれません。TALは、こうした配属のミスマッチを防ぎ、入社後に応募者が最も活躍できる環境を見つけるための重要な手がかりとなります。

メンタルの安定性

ストレス耐性とも関連しますが、企業は応募者の全般的な「メンタルの安定性」にも注目しています。これは、情緒が安定しており、感情の起伏が激しくないか、衝動的な行動を取る傾向がないか、といった点です。特に、TALは「ヴァイタリティ(生命力・活動意欲)」や「抑うつ傾向」といった側面を測定する指標を持っているとされています。

また、一部の質問項目は、応募者のコンプライアンス意識や社会的規範からの逸脱度を測る目的も持っています。社会通念上、不適切とされる行動や考え方に対して肯定的な回答をした場合、反社会的な傾向があると見なされ、企業イメージの毀損や組織内のトラブルを引き起こすリスクが高い人材として、不合格の判断が下される可能性が高まります。TALが「サイコパス診断」と俗称されることがあるのは、この側面が強調されているためですが、実際には企業が組織を守るためのリスク管理の一環として、メンタルの安定性を確認しているのです。

チームワークへの適性

ほとんどの仕事は、一人で完結するものではなく、上司、同僚、部下、他部署のメンバーなど、多くの人々と協力しながら進められます。そのため、企業は応募者が組織の一員として、周囲と円滑な人間関係を築き、チームに貢献できる人材であるかどうかを慎重に見極めようとします。

TALでは、対人関係に関する質問を通じて、応募者の協調性、コミュニケーションスタイル、リーダーシップの潜在性などを探ります。例えば、「自分の意見と違っても、チームの方針には従う」「人と議論することよりも、協調することを重視する」といった質問への回答から、その人がチームの中でどのような役割を担いやすいかを推測します。

図形貼付問題においても、複数の図形がどのように配置されているか(協力しているように見えるか、孤立しているように見えるかなど)が、その人の対人関係におけるスタンスを反映していると解釈されることがあります。企業は、既存のチームに新しいメンバーとして加わった際に、調和を乱すことなく、むしろチーム全体のパフォーマンス向上に貢献してくれる人材を求めており、TALはその適性を見極めるための一つの材料として活用されています。

適性検査TALの出題内容と問題形式

適性検査TALの対策を始めるにあたり、まずは敵を知ることから始めなければなりません。TALは大きく分けて「性格検査」と「図形貼付問題」の2つのパートで構成されています。それぞれの問題形式と特徴を正確に理解しておくことが、落ち着いて受験に臨むための第一歩です。ここでは、各パートの具体的な出題内容と、どのような点が評価されているのかを詳しく解説します。

性格検査(質問形式)

TALの性格検査は、一般的な適性検査と同様に、一連の質問に対して選択肢から回答する形式で進められます。しかし、その質問内容や形式にはTALならではの特徴が見られます。

主な質問形式

TALの性格検査は、主に2種類の質問形式で構成されていることが多いです。

- 段階選択式:

一つの文章(設問)に対して、「全く当てはまらない」から「非常に当てはまる」までの5段階や7段階の選択肢から、自分に最も近いものを選ぶ形式です。

(例)「計画を立てて物事を進めるのが得意だ」

□ 全く当てはまらない

□ あまり当てはまらない

□ どちらともいえない

□ やや当てはまる

□ 非常に当てはまる - 二者択一式:

提示された2つの選択肢(AとB)のうち、どちらがより自分に近いかを選ぶ形式です。どちらも自分に当てはまる、あるいはどちらも当てはまらないと感じるような、判断に迷う設問が多いのが特徴です。

(例)

A. 一人で黙々と作業に集中したい

B. チームで協力しながら仕事を進めたい

出題される質問の領域

質問の内容は多岐にわたりますが、主に以下のような領域に関するものが中心となります。

- 仕事への価値観: どのようなことにやりがいを感じるか、キャリアにおいて何を重視するか。

- 行動特性: 計画性、柔軟性、積極性、慎重性など、日常的な行動のパターン。

- 対人関係スタイル: 協調性、リーダーシップ、コミュニケーションの取り方。

- ストレス耐性: プレッシャーのかかる状況でどのように感じ、行動するか。

- 倫理観・規範意識: 社会人としてのルールやモラルに対する考え方。

評価のポイント

この性格検査で企業が見ているのは、単に個々の回答内容だけではありません。最も重要なのは「回答の一貫性」です。TALには、受験者が自分を偽っていないか、よく見せようとして嘘をついていないかを検出するための「ライスケール(虚構性尺度)」と呼ばれる仕組みが組み込まれていると言われています。

例えば、「新しいことに挑戦するのが好きだ」という質問に「はい」と答えた人が、別の「慣れたやり方を続ける方が安心する」という趣旨の質問にも「はい」と答えてしまうと、回答に矛盾が生じます。このような矛盾が多いと、「信頼性の低い回答である」と判断され、評価が著しく下がってしまう可能性があります。

そのため、対策としては「自分を良く見せよう」と意識的に回答を操作するのではなく、一貫して正直に、直感に従ってスピーディーに答えることが求められます。

図形貼付問題

この「図形貼付問題」こそが、TALを他の適性検査と一線を画す、最も象徴的なパートです。多くの受験者がこの問題に戸惑い、対策に頭を悩ませます。

問題の概要

具体的な課題は、企業やバージョンによって多少の違いはありますが、典型的には以下のようなものです。

「与えられたいくつかの図形(例:〇、△、□、☆、涙滴型など)を自由に使い、用意されたキャンバス(枠)の中に一つの絵を完成させ、最後にその作品にタイトルをつけてください。」

制限時間は5分から10分程度と非常に短く、その中でコンセプトを考え、図形を配置し、タイトルを付けなければなりません。図形は、それぞれ複数個使用できたり、拡大・縮小・回転させたりすることができる場合が多いです。

評価のポイント

この問題に、学校のテストのような明確な「正解」は存在しません。評価されるのは、完成した作品そのものではなく、作品を通じて表現される応募者の「内面的な世界」です。企業(あるいは診断システムのアルゴリズム)は、完成した絵から以下のような点を読み取ろうとします。

- 創造性と発想力: 与えられた制約の中で、どのような独自のアイデアを生み出せるか。

- 潜在的な欲求や価値観: 作品のテーマやモチーフが、何を大切にしているかを反映しているか。

- 精神状態の安定性: 作品全体の雰囲気がポジティブか、ネガティブか。調和が取れているか、混乱しているか。

- ストレスへの対処スタイル: 課題に対して、意欲的に取り組む姿勢が見られるか。

- 対人関係のスタンス: 図形同士の関係性(協力、対立、孤立など)が、他者との関わり方を象徴しているか。

例えば、太陽や笑顔、協力して何かを成し遂げている様子の絵は、ポジティブで協調性のある印象を与えます。一方で、武器や争い、牢屋、孤立した人物などを連想させる絵は、攻撃性や閉鎖性、精神的な不安定さを疑われる可能性があります。

最も避けるべきなのは「白紙での提出」です。これは、意欲の欠如、指示遂行能力の低さ、ストレス状況下での思考停止など、多くのネガティブな評価に直結します。たとえ上手な絵が描けなくても、時間内に何かしらの形を完成させて提出する姿勢が何よりも重要です。

この問題は、言語化しにくい深層心理や潜在的なパーソナリティを探るための「投影法」と呼ばれる心理学的なアプローチに基づいています。そのため、考えすぎずに、自分のポジティブな側面を表現することを意識して、楽しみながら取り組むくらいの気持ちで臨むのが良いでしょう。

適性検査TALの対策方法

適性検査TALは、その特殊な出題形式から「対策のしようがない」と感じるかもしれません。しかし、効果的な準備を行うことで、検査当日に落ち着いて自分らしさを発揮し、企業との良好なマッチングに繋げることが可能です。TALの対策は、知識を暗記する「勉強」ではなく、自分自身と深く向き合う「準備」と捉えることが重要です。ここでは、具体的な4つの対策方法を解説します。

自己分析で自分を深く理解する

TAL対策の根幹であり、最も時間をかけるべきなのが「自己分析」です。なぜなら、TALは応募者の内面的な特性や価値観を一貫性をもって表現できるかを問う検査だからです。自分自身がどのような人間なのかを理解していなければ、回答にブレが生じ、信頼性を損なう結果になりかねません。

自己分析の具体的な方法

- モチベーショングラフの作成:

これまでの人生を振り返り、どのような時にモチベーションが上がり(充実していたか)、どのような時に下がった(辛かったか)をグラフに描いてみましょう。その上で、「なぜ」そのように感じたのかを深掘りします。これにより、自分の喜びの源泉やストレスの原因、価値観の核となる部分が見えてきます。 - 自分史の作成:

小学校、中学校、高校、大学と、各時代で印象に残っている出来事、頑張ったこと、学んだこと、人間関係などを時系列で書き出します。それぞれの経験を通して、自分の性格や能力がどのように形成されてきたのかを客観的に把握できます。 - 強み・弱みの言語化(SWOT分析):

自分の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」をリストアップします。さらに、就職活動という文脈における「機会(Opportunities)」と「脅威(Threats)」を考え、それらに対して自分の強みをどう活かし、弱みをどう克服・補完していくかを考えます。弱みは単にネガティブなものとしてではなく、「慎重すぎる」→「計画性があり、リスク管理が得意」のように、ポジティブな側面からも捉え直してみましょう。 - 他者分析:

友人や家族、大学のキャリアセンターの職員など、信頼できる第三者に「自分はどのような人間だと思うか」「自分の長所・短所は何か」を尋ねてみましょう。自分では気づかなかった客観的な視点を得ることで、自己認識の解像度を格段に高めることができます。

自己分析がTAL対策になる理由

これらの自己分析を通じて、「自分という人間の軸」を確立することが、TALにおける一貫した回答に繋がります。例えば、「チームで目標を達成することに喜びを感じる」という自己認識が固まっていれば、協調性やチームワークに関する質問に対して、迷いなく、かつ矛盾なく答えることができるようになります。

企業の求める人物像を把握する

自己分析と並行して重要なのが、応募先企業がどのような人材を求めているのかを理解する「企業研究」です。TALは、応募者のパーソナリティと企業の文化や求める人材像との「マッチ度」を測る検査です。どれだけ優れた資質を持っていても、企業の方向性と合っていなければ、採用には至りにくいでしょう。

求める人物像の把握方法

- 採用ウェブサイトの精読:

多くの企業の採用サイトには、「求める人物像」「社員紹介」「大切にしている価値観」といったページがあります。そこで使われているキーワード(例:「挑戦」「誠実」「協調性」「自律」など)を抽出し、その企業が何を重視しているのかを読み解きます。 - 企業理念やビジョンの確認:

企業の根幹にある理念や、将来目指しているビジョンを理解することで、その組織全体がどのような方向を向いているのかが分かります。その方向性に共感できるかどうかが、マッチングの重要な指標となります。 - 説明会やOB/OG訪問の活用:

実際に働いている社員の方々と話す機会は、ウェブサイトだけでは分からない「社風」や「職場の雰囲気」を肌で感じる絶好のチャンスです。社員の方々の人柄や働き方から、その企業にフィットする人物像を具体的にイメージすることができます。

注意点

ここで重要なのは、企業の求める人物像に自分を無理やり「偽る」ことではないという点です。もし、企業が求める人物像と自分の本質が大きくかけ離れている場合、たとえTALを通過して入社できたとしても、その後のミスマッチで苦しむのは自分自身です。

企業研究の目的は、自分と企業の「接点」を見つけることです。自分の持つ多くの資質の中から、その企業が特に重視するであろう側面を、選考の場で適切にアピールするための準備と考えましょう。

正直に一貫性のある回答をする

これは、TALを受験する上での最も重要な心構えです。前述の通り、TALには回答の矛盾を検出する「ライスケール」が組み込まれていると考えられています。自分を実際よりも良く見せようと嘘をついたり、その場しのぎで回答したりすると、かえって評価を落とす結果になります。

正直・一貫性を保つためのポイント

- 「こう答えたら評価が上がるだろう」と考えない: 設問の意図を深読みしすぎず、あなたが直感的に感じたこと、思ったことを素直に選びましょう。

- 自分の中に「回答の軸」を持つ: これが、自己分析が重要である理由です。「自分はこういう人間だ」という確固たる軸があれば、表現が異なる同じ趣旨の質問に対しても、ブレずに一貫した回答ができます。

- 等身大の自分で勝負する: 適性検査は、自分に合う企業を見つけるためのフィルタリングの機会でもあります。ありのままの自分を評価してもらい、それでも「ぜひ来てほしい」と言ってくれる企業こそが、あなたにとって本当に相性の良い職場である可能性が高いのです。

嘘をついて手に入れた内定は、その後の長い社会人生活での苦しみの始まりになりかねません。正直さと一貫性は、信頼性の高い人物であることを示す最も強力なアピールになります。

模擬テストを受けて形式に慣れる

TALは出題形式が独特なため、ぶっつけ本番で臨むと、焦りから本来の力を発揮できない可能性があります。事前に問題形式に触れ、時間配分の感覚を掴んでおくだけで、当日の心理的な余裕は大きく変わります。

模擬テストの活用法

- 問題形式の把握:

性格検査の質問のスタイルや、図形貼付問題がどのようなものかを実際に体験しておくことが重要です。特に図形貼付問題は、一度自分で作品を作ってみる経験が非常に役立ちます。 - 時間配分の練習:

TALは所要時間が比較的短いため、一つの質問に悩みすぎると時間が足りなくなる可能性があります。特に性格検査では、直感的にスピーディーに回答する練習をしましょう。図形貼付問題も、制限時間内に「アイデア出し→構成→配置→タイトル付け」という一連のプロセスを完了させるシミュレーションをしておくと安心です。 - 模擬テストの探し方:

大学のキャリアセンターが、在学生向けに無料でWebテストの模擬試験を提供している場合があります。また、一部の就活情報サイトや、複数の適性検査をまとめた市販の対策本にも、TAL形式の問題が掲載されていることがあります。これらのリソースを活用して、最低でも一度は通しで問題を解いてみることをお勧めします。

これらの対策を通じて、検査への不安を軽減し、万全の状態で本番に臨みましょう。

【問題別】例題と解答のコツ

適性検査TALの対策において、具体的な問題のイメージを掴み、解答の際の心構えを知っておくことは非常に重要です。ここでは、「性格検査」と「図形貼付問題」という2つの主要なパートについて、架空の例題を挙げながら、高評価に繋がる解答のコツを詳しく解説していきます。

性格検査の例題と解答のコツ

性格検査は、あなたのパーソナリティや行動特性を多角的に問う質問群です。直感的に、かつ一貫性を持って答えることが鍵となります。

性格検査の例題

TALの性格検査で出題される可能性のある、架空の例題をいくつかご紹介します。実際の試験では、これらが様々な角度から繰り返し問われることになります。

【例題1:段階選択式】

以下の文章は、どのくらいあなたに当てはまりますか。最も近いものを一つ選んでください。

設問:チームで一つの目標に向かって努力することに、大きなやりがいを感じる。

- 全く当てはまらない

- あまり当てはまらない

- どちらともいえない

- やや当てはまる

- 非常に当てはまる

【例題2:二者択一式】

AとBのうち、どちらの考え方や行動がよりあなたに近いですか。

A. 物事を始める前に、失敗するリスクを慎重に検討する。

B. 失敗を恐れず、まずは行動してみることを重視する。

【例題3:倫理観・規範意識を問う形式】

以下の質問に対して、「はい」か「いいえ」で答えてください。

設問:会社のルールであっても、状況によっては守らなくても良い場合があると思う。

□ はい

□ いいえ

解答のコツ:嘘をつかず、極端な回答を避ける

これらの性格検査に効果的に答えるためのコツは、主に2つあります。

- 嘘をつかない(正直に答える)

これは何度もお伝えしている通り、TAL対策の基本中の基本です。企業が求める人物像に合わせようとして、自分を偽った回答をすることは絶対に避けましょう。例えば、本当は個人作業を好むタイプなのに、「チームワークを重視する」という回答ばかり選んでいると、他の質問(例:「一人で集中できる環境を好む」)との間で矛盾が生じます。ライスケール(虚構性尺度)は、こうした回答の揺らぎを検出し、あなたの回答全体の信頼性を判断します。信頼できないと判断されれば、内容以前の問題で不合格となる可能性が高まります。自己分析で確立した「自分軸」に従い、正直に答えましょう。 - 極端な回答を意識的に避ける

もう一つの重要なコツは、回答のバランスです。「全く当てはまらない」「非常に当てはまる」といった両極端な選択肢ばかりを選ぶことは、慎重になるべきです。なぜなら、極端な回答が多いプロファイルは、「頑固で柔軟性がない」「物事を白黒でしか判断できない」「自己中心的」といったネガティブな印象を与える可能性があるからです。また、精神的に不安定であると解釈されるリスクもあります。もちろん、自分の信念として確信していることについては、強い肯定や否定を示すべき場面もあります。特に、例題3のような倫理観やコンプライアンス意識を問う質問に対して、「どちらともいえない」といった曖昧な回答をすると、規範意識が低いと見なされる可能性があります。こうした社会人としての基本姿勢を問う質問では、明確な態度を示すことが求められます。

しかし、一般的な性格や行動特性に関する質問では、「やや当てはまる」「あまり当てはまらない」といった中間的な選択肢も活用し、バランスの取れた人物像を示すことを心がけましょう。これは、あなたが多様な状況に対応できる柔軟性を持っていることを示すことに繋がります。

図形貼付問題の例題と解答のコツ

多くの受験者が最も不安に感じるのが、この図形貼付問題です。しかし、評価のポイントさえ押さえれば、決して恐れる必要はありません。

図形貼付問題の例題

Webテストの画面上で、以下のような課題が提示されると想定してください。

課題:

画面左にある図形(〇、△、□、人の形、矢印など)を自由にドラッグ&ドロップし、右側の白いキャンバス(枠)の中に配置して、一つの作品を完成させてください。図形は、それぞれ複数使用でき、拡大・縮小・回転が可能です。

完成したら、作品にふさわしい「タイトル」を下の入力欄に記入してください。制限時間:7分

解答のコツ:白紙はNG!自分らしさを表現する

このユニークな問題で評価されるのは、絵の上手さや芸術的なセンスではありません。むしろ、あなたの内面や思考のポジティブさを表現することが重要です。

絶対にやってはいけないこと:白紙・未完成での提出

まず、最も評価が低くなるのは、何も作らずに白紙で提出すること、あるいは明らかに未完成のまま提出することです。これは「課題への意欲がない」「ストレス状況下で思考停止に陥る」「指示に従えない」といった、社会人として致命的ともいえるネガティブな評価に直結します。どんなにアイデアが浮かばなくても、苦手意識があっても、時間内に必ず何らかの形を完成させ、タイトルを付けて提出する姿勢を見せることが最低限の必須事項です。

高評価に繋がる表現のポイント

では、どのような作品を目指せば良いのでしょうか。以下の点を意識してみましょう。

- ポジティブで明るいテーマを選ぶ:

作品全体の雰囲気が、評価に大きく影響します。成長、協力、達成、挑戦、未来、調和といった、前向きでポジティブなテーマを選びましょう。例えば、「仲間と協力して山を登頂している様子」「太陽に向かって伸びていく木」など、明るい未来や協調性を感じさせるテーマは好印象を与えやすいです。 - ストーリー性や動きを感じさせる構成にする:

単に図形をバラバラに配置するのではなく、図形同士の関係性や動きが感じられるような構成を心がけましょう。例えば、複数の人の形の図形が、一つの大きな目標(例:星の図形)に向かって進んでいる様子は、「チームで目標達成を目指す」というストーリーを表現できます。矢印の図形を使って方向性やダイナミズムを示すのも効果的です。 - 避けるべきネガティブな表現:

逆に、以下のような表現はネガティブな印象を与えかねないため、避けるのが賢明です。- 暴力的・攻撃的な表現: 剣や銃、争いや破壊を連想させるもの。

- 閉鎖的・孤立的な表現: 牢屋や檻、一人だけポツンと離れていたり、下を向いていたりする表現。

- ネガティブな感情の表現: 涙や悲しみを直接的に描くこと。

- 無秩序・混乱した表現: 意味なく図形を散らかしたり、画面を黒く塗りつぶしたりすること。

- タイトルを効果的に活用する:

タイトルは、あなたの作品の意図を補足し、ポジティブな印象を決定づけるための重要な要素です。例えば、同じ「山の絵」でも、「孤独な頂」というタイトルと「仲間と目指す未来」というタイトルでは、与える印象が全く異なります。作品のテーマを簡潔に、かつ前向きな言葉で表現しましょう。

「自分らしさ」とは何か

この問題で求められる「自分らしさ」とは、奇抜なアイデアや芸術性ではありません。自己分析で見つけた自分の強みや価値観を、作品という形で表現することです。例えば、「周囲を巻き込みながら新しいことに挑戦するのが好き」な人なら、それを象徴するようなダイナミックな作品を作れば良いのです。難しく考えすぎず、あなたのポジティブなエネルギーをキャンバスにぶつける気持ちで、自由な発想を楽しんでみましょう。

適性検査TALで落ちやすい人の特徴

適性検査TALは、応募者と企業の相性を見るためのものですが、一方で明確に「評価が著しく低くなる」パターンも存在します。どのような回答や行動が不合格に繋がりやすいのかを事前に知っておくことは、避けるべき落とし穴を理解し、対策を立てる上で非常に重要です。ここでは、TALで落ちやすいとされる人の主な4つの特徴について、その理由と対策を詳しく解説します。

| 落ちやすい人の特徴 | 具体的な行動・回答 | 企業からの見え方(評価が下がる理由) | 対策方法 |

|---|---|---|---|

| 回答に矛盾がある | 自分を良く見せようとし、似た趣旨の質問に逆の回答をする。 | 嘘をついている可能性が高い。信頼性に欠け、自己分析ができていない。 | 徹底した自己分析に基づき、正直に一貫した軸で回答する。 |

| 極端な回答が目立つ | 「常に」「全く」といった両極端な選択肢ばかりを選ぶ。 | 頑固で柔軟性がない。協調性に欠ける。精神的に不安定。 | 意図的に中間的な選択肢も使い、バランスの取れた回答を心がける。 |

| 社会通念上、不適切な回答をする | 倫理観や規範意識を問う質問で、非常識な回答を選択する。 | コンプライアンス意識が低い。問題行動を起こすリスクが高い。 | 社会人として求められる常識や倫理観を再確認し、誠実に回答する。 |

| 図形貼付問題を提出しない | 白紙で提出する、または明らかに未完成のまま時間切れになる。 | 意欲がない。ストレスに弱い。指示遂行能力が低い。 | どんなに苦手でも、時間内に必ず何らかの形を完成させて提出する。 |

回答に矛盾がある

これは、TALで不合格となる最も典型的な理由の一つです。自分を実際よりも優秀に、あるいは企業の求める人物像に合致しているように見せかけようと意識するあまり、回答に一貫性がなくなってしまうケースです。

なぜ評価が下がるのか?

TALのシステムは、応募者の回答全体の整合性をチェックしています。例えば、序盤で「リーダーとして皆を引っ張っていくことにやりがいを感じる」と答えたにもかかわらず、終盤で「目立つよりも、縁の下の力持ちとしてチームを支えたい」という趣旨の質問に強く同意してしまうと、システムは「矛盾」を検出します。このような矛盾が多いと、「この応募者は自己分析ができていない」あるいは「意図的に嘘をついて自分を偽っている」と判断されます。企業にとって、信頼できない人物を採用することは大きなリスクとなるため、回答の信頼性が低いと判断された時点で、その内容はほとんど評価されなくなってしまいます。

対策

この問題を避けるための唯一かつ最善の方法は、「正直に答えること」です。そのためには、前提として「自分はどのような人間なのか」を深く理解しておく必要があります。自己分析を徹底し、自分の価値観、強み、弱み、行動パターンについて確固たる自己認識(自分軸)を築いておけば、どのような角度から質問されても、自然と一貫性のある回答ができるようになります。

極端な回答が目立つ

性格検査において、「非常に当てはまる」「全く当てはまらない」といった両極端の選択肢ばかりを選んでしまうことも、評価を下げる要因となり得ます。

なぜ評価が下がるのか?

極端な回答が多いプロファイルは、採用担当者や診断システムにいくつかのネガティブな印象を与えます。

- 柔軟性の欠如: 物事を多角的に捉えることができず、白黒はっきりさせないと気が済まない、頑固な人物であると見なされる可能性があります。

- 協調性の懸念: 常に自分の意見が絶対だと考える傾向があり、チームの中で他者と意見を調整したり、協力したりすることが難しいのではないかと懸念されます。

- 精神的な不安定さ: 感情の起伏が激しく、情緒が不安定であるという印象を与えることもあります。

- 回答の作為性: 自分を「決断力がある」「信念が強い」といった特定のイメージに見せようとして、意図的に極端な回答を選んでいるのではないかと疑われる可能性もあります。

対策

もちろん、全ての質問で無難な回答をすれば良いというわけではありません。自分の核となる信条や、社会人としての倫理観に関わる質問では、明確な態度を示すことが重要です。しかし、それ以外の一般的な行動特性や好みに関する質問では、意識的に「やや当てはまる」「どちらともいえない」といった中間的な選択肢も使うことで、バランス感覚と柔軟性をアピールすることが賢明です。これにより、状況に応じて適切に対応できる、成熟した人物であるという印象を与えることができます。

社会通念上、不適切な回答をする

TALには、応募者の倫理観やコンプライアンス意識、社会性を測るための質問が含まれています。これらの質問で、一般常識から逸脱した回答をしてしまうと、致命的な評価を受けることになります。

なぜ評価が下がるのか?

企業は、法令遵守(コンプライアンス)を非常に重視しており、組織に不利益をもたらす可能性のあるリスク人材を最も警戒します。例えば、「会社の備品は、少しぐらいなら個人的に使っても構わない」「機密情報であっても、親しい友人になら話しても良い」といった考えに肯定的な回答をした場合、情報漏洩や不正行為に繋がる危険な思想を持っていると判断されます。このような応募者を採用することは、企業にとって計り知れないリスクを抱え込むことになるため、一発で不合格となる可能性が極めて高いです。

対策

この種の質問には、意図を深読みしたり、ひねくれた回答をしたりする必要は全くありません。「社会人として、組織の一員として、どうあるべきか」という基本的な視点に立ち、誠実かつ常識的に回答しましょう。もし回答に迷うようなことがあれば、それは社会人としての規範意識がまだ十分に身についていない証拠かもしれません。これを機に、ビジネスマナーや企業倫理に関する基本的な知識を再確認しておくと良いでしょう。

図形貼付問題を提出しない

性格検査の回答が良好でも、図形貼付問題で大きな失敗をすると、全体の評価を大きく損なう可能性があります。その中でも最悪のケースが、白紙での提出です。

なぜ評価が下がるのか?

図形貼付問題を白紙、あるいはほとんど手つかずの状態で提出する行為は、課題に対する「放棄」と見なされます。これは、採用担当者に以下のような深刻な懸念を抱かせます。

- 意欲の欠如: 採用選考に対する熱意や、入社したいという意欲が低い。

- ストレス耐性の低さ: 初めての課題や困難な状況に直面した際に、思考を停止させ、投げ出してしまう。

- 指示遂行能力の欠如: 与えられた指示を最後までやり遂げることができない。

これらの特性は、どのような職種においても致命的であり、採用を見送る十分な理由となります。

対策

絵心がない、アイデアが浮かばない、と苦手意識を持つ気持ちは分かります。しかし、この問題で評価されているのは芸術性ではありません。大切なのは、「与えられた課題に対して、制限時間内に誠実に取り組む姿勢」です。下手でも、単純な構成でも構いません。必ず何かを完成させ、タイトルを付けて提出しましょう。ポジティブなテーマで、何かしらの形を作るだけで、「課題に向き合う意欲と姿勢」を示すことができ、最低限の評価は確保できます。

適性検査TALに関するよくある質問

適性検査TALは情報が少なく、その特殊性から多くの就活生が様々な疑問や不安を抱えています。ここでは、特に多く寄せられる質問に対して、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。正しい知識を持つことで、不要な心配を取り除き、効果的な対策に集中しましょう。

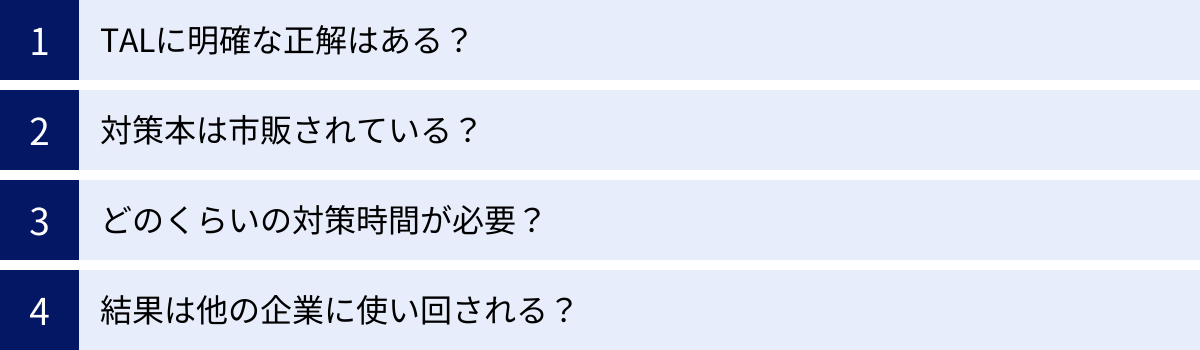

TALに明確な正解はある?

この質問は、TALを対策する上で誰もが最初に抱く疑問でしょう。

結論から言うと、TALに学校のテストのような唯一無二の「正解」は存在しません。なぜなら、TALは応募者の能力の高低を点数化するテストではなく、その人のパーソナリティが「応募先企業の文化や求める人物像と、どの程度マッチしているか」を測るための診断ツールだからです。

例えば、「慎重に計画を立てて行動する」という特性は、ある企業では「リスク管理能力が高い」と高く評価されるかもしれません。しかし、別の「スピードと挑戦」を重んじるベンチャー企業では、「行動が遅い」とマイナスに捉えられる可能性もあります。つまり、評価の基準は企業によって異なり、A社での高評価がB社でも同じとは限らないのです。

ただし、「正解」はない一方で、明確な「不正解」あるいは「避けるべき回答」は存在します。これについては「適性検査TALで落ちやすい人の特徴」の章で詳しく解説した通りです。具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 回答に矛盾が多く、信頼性が低いと判断される。

- 社会人としての倫理観や規範意識を疑われるような回答をする。

- 図形貼付問題で、攻撃的・閉鎖的な表現をする、または白紙で提出する。

したがって、目指すべきは「100点満点の正解」を探すことではありません。「自分という人間を正直に、かつ一貫性をもって伝え、その上で企業との相性を見極めてもらう」というスタンスが最も重要です。自分を偽って内定を得ても、入社後にミスマッチが発覚すれば、それは双方にとって不幸な結果となります。TALは、自分に本当に合った企業を見つけるための機会と捉えましょう。

対策本は市販されている?

SPIや玉手箱といった主要な適性検査には、専門の対策本が数多く出版されています。では、TALについてはどうでしょうか。

結論として、「TAL専門」の対策本は非常に少ないのが現状ですが、「複数の適性検査をまとめた総合対策本」の中に、TALの解説や例題が含まれているケースがあります。

なぜ専門の対策本が少ないのか?

その理由は、SPIなどに比べてTALを導入している企業の数が限られており、市場規模が大きくないためです。また、TALが知識量を問うテストではなく、対策が難しいパーソナリティ検査であることも、専門書が出版されにくい一因と考えられます。

対策本の探し方と活用法

書店やオンラインで探す際は、「Web-CAB・GAB」「Web-OPQ」といった他のWebテストと並記されている総合対策本を探してみましょう。タイトルや目次に「TAL対応」と明記されているものが見つかる可能性があります。

もし対策本を見つけた場合、その活用法には注意が必要です。

- 目的: 主な目的は、「問題形式に慣れること」と「例題を通じて自分の回答傾向を客観的に見つめ直すこと」に置きましょう。

- 注意点: 本に書かれている解答例や解説を鵜呑みにして、そのまま自分の回答とすることは絶対に避けてください。それは、自分を偽り、回答の矛盾を生む原因となります。あくまで、問題の意図を理解し、自分ならどう答えるかを考えるための参考資料として活用するのが賢明です。

どのくらいの対策時間が必要?

TALの対策に必要な時間は、その人の自己分析の進捗度合いによって大きく異なります。知識を暗記するタイプのテストではないため、一概に「〇〇時間勉強すれば大丈夫」とは言えません。しかし、目安として以下のように考えることができます。

- 最低限の対策(1~3時間):

これは、TALの受験が目前に迫っている場合の最低ラインです。この時間で、この記事のような解説サイトや対策本を読み、「問題形式の全体像を把握する」「図形貼付問題の練習を1回行い、流れを掴む」「落ちやすい人の特徴を理解し、避けるべき回答を確認する」といった点を押さえます。これだけでも、ぶっつけ本番で臨むよりは格段に落ち着いて受験できるはずです。 - 推奨される対策(5~10時間以上):

時間に余裕がある場合に推奨される対策です。上記の最低限の対策に加えて、対策の核となる「自己分析」にじっくりと時間をかけます。モチベーショングラフや自分史の作成、強み・弱みの言語化などを通じて、「自分軸」を確立します。また、応募先企業の企業研究も行い、自分のどのような側面がその企業とマッチするのかを考える時間も設けます。

重要なのは、学習時間そのものの長さではありません。TAL対策の本質は、自分と深く向き合うことにあります。付け焼き刃の知識よりも、時間をかけて醸成された自己理解が、最も強力な武器となります。

結果は他の企業に使い回される?

テストセンターで受験するタイプのSPIなどでは、一度受けた結果を複数の企業に提出(使い回し)できる場合があります。このため、TALでも同様のことが可能か気になる方もいるでしょう。

結論として、適性検査TALの結果は、基本的に他の企業に使い回すことはできません。

その理由は、TALの実施形態にあります。TALは、テストセンターのような共通の会場で実施されることはほとんどなく、応募先の企業ごとに、個別のURLからオンラインで受験する形式が一般的です。つまり、A社のために受けたTALの結果はA社にのみ送られ、B社の選考でその結果が参照されることはありません。B社の選考を受ける際は、改めてB社が用意したTALを受験する必要があります。

これは、企業側にとっても合理的です。前述の通り、TALの評価基準は企業ごとに異なります。A社が求める人物像とB社が求める人物像が違う以上、A社での評価結果をB社が利用しても、適切なマッチング判断はできないからです。

したがって、一社一社の選考に、都度真剣に向き合う必要があります。「前の会社で上手くいったから、今回も同じようにやれば大丈夫」と安易に考えず、その都度、企業研究と自己分析を照らし合わせながら、誠実な回答を心がけましょう。

適性検査TALを導入している企業例

「自分の受ける企業はTALを実施するのだろうか?」これは、就活生にとって非常に関心の高い事柄です。事前に知ることができれば、心の準備や対策を重点的に行うことができます。しかし、この点については、明確な情報を得ることが難しいのが実情です。ここでは、TALの導入企業の公開状況と、どのような特徴を持つ企業がTALを導入しやすい傾向にあるのかを解説します。

導入企業は非公開の場合が多い

まず大前提として、どの企業が適性検査TALを導入しているかという公式なリストは存在せず、多くの企業は採用している適性検査の種類を事前に公表していません。

これには、いくつかの理由があります。

- 対策の防止:

企業側は、応募者に小手先のテクニックで対策されることを望んでいません。TALは応募者のありのままのパーソナリティや潜在的な資質を見るためのツールであり、事前に種類が分かってしまうと、応募者が本来の自分とは異なる「模範解答」を準備してくる可能性があるからです。それでは、本来の目的である「自社とのマッチング度」を正しく測ることができなくなってしまいます。 - 採用手法の機密性:

どのような基準で、どのようなツールを使って人材を選考するかは、企業の採用戦略における重要なノウハウの一部です。競合他社に自社の採用手法を知られないようにするため、詳細を非公開にしている場合があります。 - 選考プロセスの柔軟性:

年度や応募職種によって、使用する適性検査を変更する可能性もあります。事前に特定の検査名を公表してしまうと、その後の変更が難しくなるため、あえて曖昧にしているケースも考えられます。

このような理由から、就活生は多くの場合、企業からエントリーシート提出後の案内を受けて、初めて「次はTALを受験してください」と知ることになります。インターネット上の口コミサイトや過去の受験者の体験談で「〇〇社はTALだった」という情報が見つかることもありますが、その情報が最新である保証はなく、年度や職種によっては変更されている可能性もあるため、あくまで参考程度に留めておくのが賢明です。

TALが使われやすい業界や企業の特徴

特定の企業名を挙げることはできませんが、TALの検査目的から、どのような業界や企業で導入されやすいかの傾向を推測することは可能です。もし、あなたが以下のような特徴を持つ業界や企業を志望している場合、TALが課される可能性を念頭に置いて準備を進めておくと、いざという時に慌てずに済むでしょう。

- ストレス耐性が特に求められる業界・職種:

日常的に高いプレッシャーに晒される環境や、精神的な強さが求められる仕事では、ストレス耐性を重視する傾向があります。TALは、このストレス耐性を測ることに長けているとされるため、導入される可能性が高いです。- 具体例(業界・職種): 金融業界(証券会社のディーラー、銀行の融資担当など)、IT業界(納期に追われるシステムエンジニア、トラブル対応を担うインフラエンジニアなど)、営業職全般(ノルマや顧客との折衝が多い)、コンサルティング業界など。

- コンプライアンス意識や安全管理が極めて重要な業界:

一つのミスや不正が、社会的な信用の失墜や大きな事故に繋がりかねない業界では、社員一人ひとりの倫理観やメンタルの安定性が厳しく問われます。TALは、反社会的な傾向や規範意識の低さを見抜くスクリーニング機能も持つため、こうした業界で重宝されます。- 具体例(業界): インフラ業界(電力、ガス、水道、鉄道など)、製造業(特に品質管理や製造ライン)、製薬業界、化学メーカーなど。

- チームワークや組織への定着を重視する企業:

社員の早期離職に悩んでいたり、組織全体の調和やチームでの成果創出を企業文化として強く掲げている企業も、TALを導入する傾向があります。応募者のパーソナリティが既存の組織文化に合うかどうかを慎重に見極め、入社後のミスマッチを防ぎたいという意図があります。- 具体例(企業の特徴): 社員定着率の向上を経営課題としている企業、協調性やチームプレーを求める人物像として明確に掲げている企業、歴史が長く独自の組織文化が根付いている企業など。

これらの特徴に当てはまる企業を受ける際は、「もしかしたらTALかもしれない」と心の準備をしておきましょう。しかし、結局のところ、TALの対策の根幹は「徹底した自己分析」と「正直な回答」です。これは、どの適性検査を受ける場合でも、また面接に臨む上でも、就職活動全体を通じて普遍的に重要なことです。特定の検査に特化した対策に終始するのではなく、自分自身と向き合うという本質的な準備を進めていれば、どのような選考にも自信を持って対応できるはずです。

まとめ

本記事では、多くの就活生が不安に感じる適性検査「TAL」について、その概要から具体的な対策法、問題別の解答のコツまで、網羅的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

適性検査TALは、SPIのような能力検査とは異なり、応募者の潜在的な思考の傾向、ストレス耐性、そして企業文化との相性(マッチング度)を測るためのパーソナリティ検査です。特に、言語化しにくい深層心理を探る「図形貼付問題」が出題される点が、他の適性検査にはない大きな特徴です。

企業がTALを通して見ているのは、応募者の能力の優劣ではなく、「ストレスにどう対処するか」「どのような考え方や行動をしやすいか」「精神的に安定しているか」「チームで機能できるか」といった、入社後に長く活躍してもらうために不可欠な内面的な資質です。

この特殊な検査を乗り越えるために、最も重要となる対策は、小手先のテクニックや暗記ではありません。

- 第一に、徹底した自己分析で「自分軸」を確立すること。 これが、回答の一貫性を保ち、信頼性を高めるための唯一の方法です。

- 第二に、企業の求める人物像を理解し、自分との接点を見つけること。 ただし、自分を偽って合わせるのではなく、あくまで自分の資質の中でアピールすべき点を明確にするための作業です。

- 第三に、正直に、そして極端すぎないバランスの取れた回答を心がけること。 嘘は矛盾を生み、極端な回答は柔軟性の欠如と見なされるリスクがあります。

- 第四に、図形貼付問題では、白紙提出を絶対に避け、ポジティブなテーマで自分らしさを表現すること。 評価されるのは芸術性ではなく、課題に取り組む姿勢と、作品が醸し出す雰囲気です。

TALで落ちやすい人の特徴は、これらの逆、すなわち「回答に矛盾がある」「極端な回答が目立つ」「社会通念上、不適切な回答をする」「図形貼付問題を放棄する」といったケースです。これらの避けるべき点を理解しておくだけでも、大きな失敗を防ぐことができます。

適性検査TALには、明確な「正解」はありません。しかし、あなたという人間を正直に表現することで、あなたに本当に合った企業と出会うための「不正解」を避けることは可能です。

TALを「自分をふるい落とすための不気味な試験」と捉えるのではなく、「自分という人間の個性を企業に伝え、最高の相性を持つ職場を見つけるための貴重な機会」と捉え直してみてください。そうすれば、過度な不安から解放され、自信を持って自分らしさを発揮できるはずです。この記事が、あなたの就職活動の一助となることを心から願っています。