採用活動は、企業の未来を左右する極めて重要なプロセスです。その中心に位置するのが「面接」ですが、多くの企業で面接官の主観や経験則に頼った選考が行われ、「評価にばらつきが出る」「入社後のミスマッチが起こる」といった課題が後を絶ちません。

こうした課題を解決する手法として、今、大きな注目を集めているのが「構造化面接」です。

本記事では、構造化面接の基本的な概念から、他の面接手法との違い、メリット・デメリット、そして具体的な導入ステップまでを網羅的に解説します。さらに、実践で使える質問例や成功のポイント、導入を支援するツールも紹介し、構造化面接に関するあらゆる疑問にお答えします。

この記事を最後まで読めば、自社の採用課題を解決し、より公平で効果的な採用活動を実現するための具体的な道筋が見えるはずです。

目次

構造化面接とは

構造化面接は、現代の採用活動においてその重要性を増している面接手法です。ここでは、その基本的な定義から、他の面接手法との比較、そしてなぜ今この手法が注目されているのか、その背景を深く掘り下げていきます。

あらかじめ定めた評価基準や質問項目に沿って進める面接手法

構造化面接とは、あらかじめ客観的な評価基準と具体的な質問項目を設計し、全ての応募者に対して同じ手順・同じ質問を用いて行う面接手法です。面接官の勘や経験、あるいはその場の雰囲気といった曖昧な要素を可能な限り排除し、設定された基準に基づいて候補者の能力や適性を体系的に評価することを目的とします。

この手法の核となるのは、以下の3つの要素です。

- 明確な評価基準(Evaluation Criteria):

自社が求める人物像を具体的な能力やスキル、行動特性(コンピテンシー)に分解し、それぞれに評価の尺度(例:5段階評価)と各尺度の定義を定めます。例えば、「課題解決能力」という項目であれば、「レベル5:複雑な課題の本質を捉え、複数の解決策を立案し、周囲を巻き込みながら実行できる」といったように、誰が読んでも同じ解釈ができるレベルまで言語化します。 - 標準化された質問項目(Standardized Questions):

設定した評価基準を測定するために、具体的な質問を事前に作成します。これらの質問は、全ての候補者に対して同じものが、同じ順番で投げかけられます。これにより、「Aさんには聞いたがBさんには聞かなかった」といった情報の偏りをなくし、全候補者を公平な土俵で比較検討できるようになります。 - 一貫した面接プロセス(Consistent Process):

質問の進め方だけでなく、面接時間、面接官の役割分担、評価の記録方法といった面接全体のプロセスも標準化されます。これにより、面接官のコンディションや候補者との相性といった外的要因が評価に与える影響を最小限に抑えます。

構造化面接は、一見すると堅苦しく、機械的なプロセスに思えるかもしれません。しかし、その本質は「採用における主観やバイアスを構造的に排除し、公平性と予測精度を高めるための科学的アプローチ」と言うことができます。採用の成否を個人のスキルに依存させるのではなく、組織としての仕組みで担保しようとする考え方が根底にあります。

他の面接手法との違い

構造化面接の理解を深めるために、他の代表的な面接手法である「非構造化面接」と「半構造化面接」との違いを比較してみましょう。それぞれの特徴を以下の表にまとめます。

| 比較項目 | 構造化面接 | 非構造化面接 | 半構造化面接 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 事前に定めた評価基準と質問項目に沿って、全候補者に同じ手順で実施する。 | 質問や評価基準を定めず、面接官がその場の流れで自由に質問する。 | 基本的な質問項目は決まっているが、状況に応じて面接官が自由に深掘りや追加質問を行う。 |

| 目的 | 候補者の能力を客観的かつ公平に評価し、入社後のパフォーマンスを予測する。 | 候補者の人柄や個性、コミュニケーション能力などを雑談に近い形で引き出す。 | 構造化面接の公平性と非構造化面接の柔軟性を両立させ、多角的に候補者を評価する。 |

| メリット | ・公平性が高い ・評価のブレが少ない ・採用ミスマッチを防ぎやすい ・面接官のスキルに依存しにくい |

・候補者の素の表情や人柄を見やすい ・準備の手間が少ない ・予期せぬ強みを発見できる可能性がある |

・一定の公平性を保ちつつ、候補者の個性を深掘りできる ・面接が硬直化しにくい |

| デメリット | ・準備に手間がかかる ・候補者の個性を把握しにくい ・面接が形式的になりやすい |

・評価基準が曖昧で公平性に欠ける ・面接官の主観やバイアスが入りやすい ・採用ミスマッチが起こりやすい |

・面接官のスキルによって評価に差が出やすい ・構造化と非構造化のバランスが難しい |

非構造化面接

非構造化面接は、「自由面接」とも呼ばれ、多くの企業で伝統的に行われてきました。面接官は事前に詳細な質問リストを用意せず、履歴書や職務経歴書を見ながら、あるいは会話の流れの中で気になったことを自由に質問していきます。

この手法の最大のメリットは、候補者がリラックスしやすく、自然な会話の中からその人の個性やコミュニケーションスタイル、思考の柔軟性などを感じ取れる点にあります。準備の手間も少ないため、手軽に実施できるのも特徴です。

しかし、その自由さが最大のデメリットにもなります。評価基準が面接官の頭の中にしかないため、評価が極めて主観的になりがちです。「なんとなくウチの社風に合いそうだ」「話していて楽しかった」といった、再現性のない「印象」で合否が左右される危険性があります。また、面接官によって質問内容が異なるため、候補者間で公平な比較ができず、採用ミスマッチや潜在的な差別の温床になる可能性も指摘されています。

半構造化面接

半構造化面接は、構造化面接と非構造化面接の「良いとこ取り」を目指した手法です。評価したい項目に基づいて、核となる質問は事前に準備しておきますが、候補者の回答に応じて面接官が自由に質問を追加したり、話を深掘りしたりする裁量が与えられています。

例えば、「チームでの貢献経験」について問う質問は全員に行いますが、ある候補者がリーダーシップを発揮したエピソードを話せばその深掘りをし、別の候補者がフォロワーシップについて話せばその具体例を詳しく聞く、といった柔軟な対応が可能です。

これにより、構造化面接の弱点である「形式的になりやすい」「候補者の個性を引き出しにくい」といった点をカバーしつつ、非構造化面接の弱点である「評価のばらつき」を一定程度抑制できます。評価の客観性と、候補者の人間的側面の理解をバランス良く追求したい場合に有効な手法と言えるでしょう。ただし、どの程度自由な質問を許容するか、そのバランス感覚が面接官に求められるため、運用の難易度はやや高くなります。

構造化面接が注目される背景

近年、なぜこれほどまでに構造化面接が注目を集めるようになったのでしょうか。その背景には、現代企業を取り巻くいくつかの社会的な変化や経営課題が存在します。

- 公平性・公正性(Fairness)への社会的要求の高まり

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進が企業の重要な経営課題となる中で、採用プロセスにおける公平性・公正性の担保はかつてないほど重要視されています。性別、年齢、国籍、学歴といった本人の能力とは無関係な要素や、面接官の無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)によって選考結果が左右されることは、企業の社会的責任の観点からも、優秀な人材を確保する機会損失の観点からも許容されなくなってきています。構造化面接は、こうしたバイアスを排除し、全ての候補者を能力本位で評価するための具体的な仕組みとして期待されています。 - 採用ミスマッチによるコスト増大への懸念

終身雇用が過去のものとなり、人材の流動化が進む現代において、早期離職は企業にとって大きな損失です。採用コストや教育コストが無駄になるだけでなく、既存社員の士気低下や業務負担の増加にも繋がります。採用ミスマッチの主な原因の一つが、面接時の曖昧な評価基準です。構造化面接は、自社で活躍する人材の要件(コンピテンシー)を明確にし、それに基づいて候補者を評価するため、入社後のパフォーマンスとの相関性が高く、ミスマッチを根本から減らす効果が期待されています。 - リモートワーク・オンライン面接の普及

新型コロナウイルスの影響で、オンライン面接は一気に普及し、採用活動のスタンダードとなりました。しかし、オンライン環境では対面の面接に比べて、候補者の雰囲気や熱意といった非言語的な情報が伝わりにくくなります。こうした状況では、会話の中身、つまり「何を質問し、どう回答したか」の重要性が増します。構造化面接は、コミュニケーションの制約があるオンライン環境でも、評価軸をぶらすことなく、客観的な事実に基づいて候補者を評価するための強力なフレームワークとなります。 - データドリブン採用(HR Tech)への移行

テクノロジーの進化に伴い、採用活動にもデータを活用する「データドリブン」の考え方が浸透しつつあります。勘や経験といった属人的な要素に頼るのではなく、収集したデータを分析し、科学的根拠に基づいて採用戦略を立案・改善していく動きです。構造化面接によって得られる評価データは、標準化されているため非常に質が高く、分析に適しています。「どのような評価を受けた人材が入社後に高いパフォーマンスを発揮したか」といった分析を通じて、採用基準そのものを継続的にアップデートしていくことが可能になります。

これらの背景から、構造化面接は単なる面接手法の一つではなく、変化の激しい時代において企業が持続的に成長していくための、戦略的な採用を実現するための不可欠な要素として認識されるようになっています。

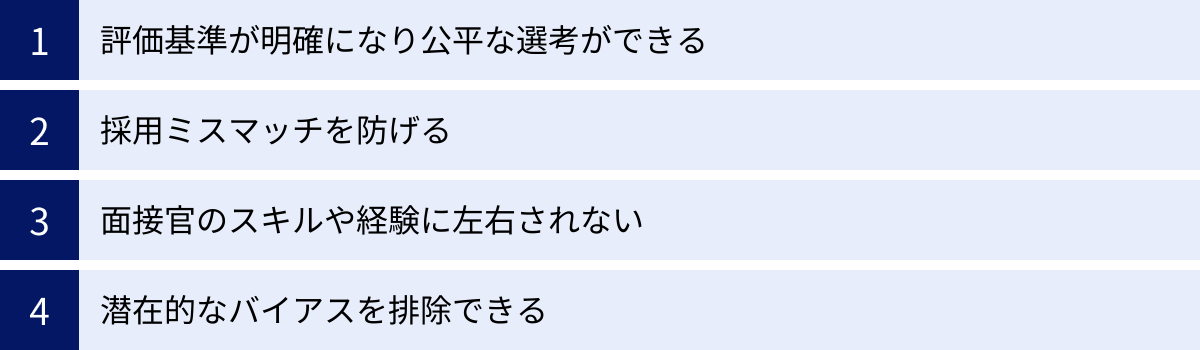

構造化面接の4つのメリット

構造化面接を導入することは、企業に多くの恩恵をもたらします。ここでは、その中でも特に重要な4つのメリットについて、具体的な理由とともに詳しく解説します。

① 評価基準が明確になり公平な選考ができる

構造化面接の最大のメリットは、採用選考における公平性・公正性を格段に向上させる点にあります。

従来の非構造化面接では、評価は面接官の頭の中にある漠然とした「基準」に委ねられていました。そのため、「A面接官は高く評価したが、B面接官の評価は低い」といった事態が頻繁に起こり、どの面接官に当たるかという「運」の要素が候補者の合否を左右しかねませんでした。これは候補者にとって不公平であるだけでなく、企業にとっても採用判断に一貫性がなく、再現性がないという大きなリスクを抱えることになります。

一方、構造化面接では、まず採用プロセスの最初に「自社が求める人物像」を定義し、それを具体的な評価項目(例:論理的思考力、主体性、協調性など)に落とし込みます。さらに、それぞれの項目について「レベル5:非常に優れている」から「レベル1:不十分」まで、どのような行動や発言がどの評価に該当するのかを具体的に言語化します。

【評価基準の具体例:主体性】

- レベル5: 指示を待つことなく、自ら課題を発見し、解決策を立案し、周囲を巻き込みながら実行できる。

- レベル4: 担当業務において、常に改善点を探し、自発的に提案・実行できる。

- レベル3: 指示された業務は責任を持って完遂し、不明点は自ら質問して解決できる。

- レベル2: 指示されたことはこなせるが、受け身の姿勢が見られることがある。

- レベル1: 指示されたことしかできず、常に指示を待つ姿勢である。

このように評価基準が明確に定義されているため、面接官は候補者の回答をこの基準に照らし合わせて評価を入力するだけです。これにより、面接官個人の価値観や経験、その日の気分といった主観的な要素が評価に介在する余地が大幅に減少します。

結果として、全ての候補者は同じ「ものさし」で測られることになり、極めて公平な選考が実現します。これは、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する上でも不可欠な要素であり、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。候補者にとっても、自分の何が評価され、何が評価されなかったのかが明確になるため、選考プロセスに対する納得感が高まるという副次的な効果も期待できるのです。

② 採用ミスマッチを防げる

「時間をかけて採用したのに、すぐに辞めてしまった」「期待していたほどのパフォーマンスを発揮してくれない」といった採用ミスマッチは、企業にとって深刻な問題です。構造化面接は、この採用ミスマッチを効果的に防止する上で大きな力を発揮します。

ミスマッチが起こる根本的な原因は、面接時の評価と入社後の実際の業務で求められる能力との間にギャップがあることです。非構造化面接では、「コミュニケーション能力が高そう」「明るくて人柄が良い」といった漠然とした印象で採用を決定してしまうことが少なくありません。しかし、その「コミュニケーション能力」が、果たして自社の業務で求められる「顧客との折衝能力」なのか、それとも「チーム内の円滑な情報共有能力」なのかが具体的に定義されていなければ、入社後に「話は面白いが、仕事はできない」といった事態に陥る可能性があります。

構造化面接では、このギャップを埋めるための設計がなされています。まず、導入の第一歩として、現場のハイパフォーマー(高い業績を上げている社員)の行動特性を分析したり、各部署のマネージャーにヒアリングを行ったりして、「その職務で成功するために本当に必要な能力(コンピテンシー)は何か」を徹底的に洗い出します。

例えば、営業職であれば「目標達成意欲」「顧客関係構築力」「仮説構築力」、エンジニア職であれば「技術的探求心」「コードの品質意識」「チーム開発での協調性」といった具体的な項目が設定されます。そして、これらのコンピテンシーを測定するための質問が設計されます。

これにより、面接は単なる人物評価の場ではなく、「候補者が、自社で活躍するために必要な要件をどの程度満たしているか」を客観的に検証する場へと変わります。面接で高い評価を得た候補者は、入社後も同様に高いパフォーマンスを発揮する可能性が高いと論理的に予測できるのです。

このように、構造化面接は、企業の求める能力と候補者の持つ能力を高い精度ですり合わせるプロセスであるため、カルチャーフィットやスキルフィットの精度が向上し、結果として定着率の向上と組織全体の生産性向上に貢献します。

③ 面接官のスキルや経験に左右されない

採用活動において、「面接官の育成」は多くの企業が抱える課題です。特に、事業拡大に伴い採用人数が増え、現場の社員が面接官として協力する機会が増えると、面接の質を一定に保つことが難しくなります。経験豊富な人事担当者と、初めて面接官を務める現場のマネージャーとでは、質問の質や評価の視点に大きな差が生まれてしまうのは当然のことです。

構造化面接は、この「面接官の属人性」という問題を解決し、採用の品質を標準化する上で非常に有効です。

構造化面接では、面接官は「何を聞くべきか」「何を評価すべきか」を自分で考える必要がありません。事前に用意された質問リストと評価シートという、いわば「面接のマニュアル」に沿って進めることが役割となります。

これにより、以下のような効果が生まれます。

- 面接官の経験差の吸収: 面接経験の浅い社員でも、ベテランの面接官とほぼ同じ品質の面接を実施できます。質問すべきことが明確なため、「何を聞けばいいか分からず、沈黙が続いてしまった」「候補者の話に流されてしまい、聞くべきことを聞きそびれた」といった失敗を防げます。

- 面接官トレーニングの効率化: 面接官のトレーニング内容を「構造化面接の進め方とルール」に絞ることができます。評価基準の目線合わせやロールプレイングに時間を集中できるため、効率的かつ効果的な育成が可能です。ゼロから「人を見る目」を養うような、曖昧で時間のかかるトレーニングは不要になります。

- 評価業務の負荷軽減: 面接官は、面接中に候補者の回答を評価シートに事実ベースでメモし、面接後に基準と照らし合わせて評価を付けることに集中できます。これにより、面接後の「あの候補者はどうだったか」という記憶の呼び起こしや、他の面接官との煩雑なすり合わせ作業が大幅に削減され、本来の業務への影響を最小限に抑えられます。

もちろん、候補者の緊張をほぐすアイスブレイクや、回答を深掘りする際の対話スキルなど、面接官個人のスキルが完全に不要になるわけではありません。しかし、選考の根幹をなす「評価」という部分が仕組み化されることで、組織全体として安定した採用力を維持できることは、企業にとって計り知れないメリットと言えるでしょう。

④ 潜在的なバイアスを排除できる

人間は誰しも、無意識の思い込みや偏見である「認知バイアス」を持っています。これは人間が迅速に意思決定を行うための脳の仕組みであり、それ自体が悪というわけではありません。しかし、採用面接という場においては、このバイアスが公平な評価を著しく妨げる原因となります。

構造化面接は、この認知バイアスが評価に与える影響を構造的に排除する仕組みを備えています。代表的な認知バイアスと、構造化面接がそれらをどう抑制するかを見ていきましょう。

- ハロー効果:

ある一点が優れている(または劣っている)と、他の全ての点も同様に評価してしまうバイアスです。「有名大学出身だから仕事もできるだろう」「話し方が流暢だから論理的思考力も高いだろう」といった判断がこれにあたります。

【対策】: 構造化面接では、「学歴」や「話し方」ではなく、「論理的思考力」「課題解決能力」といった独立した評価項目ごとに、具体的な行動事実に基づいて評価します。これにより、一つの印象が他の評価項目に影響を与えるのを防ぎます。 - 類似性バイアス:

自分と出身地が同じ、趣味が合う、考え方が似ているといった共通点を持つ候補者に対して、無意識に高い評価を与えてしまうバイアスです。

【対策】: 全ての候補者に同じ質問を投げかけるため、特定の候補者とだけ雑談で盛り上がり、親近感を抱くといった状況が起こりにくくなります。評価はあくまで「基準に沿っているか」で行われるため、個人的な類似性が評価を歪めることを防ぎます。 - 確証バイアス:

「この候補者は優秀そうだ」といった第一印象を持つと、その印象を裏付ける情報ばかりを探し、反証する情報には目を向けなくなるバイアスです。

【対策】: 質問項目と順番が決まっているため、面接官が自分の仮説を補強するための質問を恣意的に選ぶことができません。全ての評価項目についてフラットに情報を収集し、評価することが求められます。

このように、構造化面接は、面接官に「バイアスを持つな」と精神論を説くのではなく、バイアスが入り込む余地のないプロセスを設計することで、問題を根本から解決します。これにより、多様なバックグラウンドを持つ優秀な人材を正当に評価し、確保することが可能になるのです。

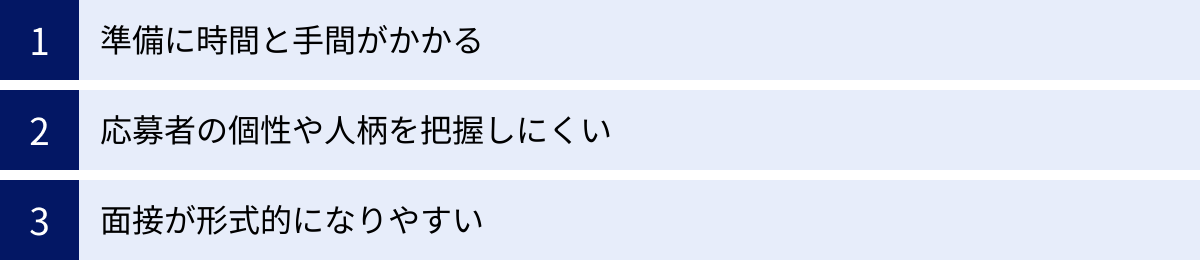

構造化面接の3つのデメリットと対策

構造化面接は多くのメリットを持つ一方で、導入と運用にはいくつかの課題も存在します。しかし、これらのデメリットは事前に対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。ここでは、代表的な3つのデメリットとその具体的な対策をセットで解説します。

① 準備に時間と手間がかかる

構造化面接の最大のハードルは、導入前の準備に多大な時間と労力がかかることです。

非構造化面接であれば、極端な話、面接官と候補者のスケジュールを合わせるだけで実施できます。しかし、構造化面接を本格的に導入する場合、以下のような骨の折れる作業が必要になります。

- 求める人物像・コンピテンシーの定義: 経営層、人事、現場の各部門を巻き込み、自社で活躍する人材に必要なスキル、知識、行動特性は何かを議論し、言語化する必要があります。意見がまとまらないことも多く、全社的な合意形成には時間がかかります。

- 評価シートの作成: 定義したコンピテンシーを測定可能な評価項目に落とし込み、評価段階(5段階など)ごとの具体的な行動レベルを詳細に記述する必要があります。この作業には、深い洞察と緻密な言語化能力が求められます。

- 質問項目の開発: 各評価項目を正確に測るための質問を、行動面接(STARメソッド)や状況面接といったフレームワークを用いて作成します。質の高い質問を作るには、専門的な知識と経験が必要です。

- 面接官トレーニング: 作成したツールを全ての面接官が正しく使えるように、研修やロールプレイングを実施し、評価基準の目線合わせを行う必要があります。

これらの準備をゼロから完璧に行おうとすると、数ヶ月単位のプロジェクトになることも珍しくありません。この負担の大きさから、導入をためらってしまう企業が多いのも事実です。

【対策】

このデメリットを乗り越える鍵は、「スモールスタート」と「既存資産の活用」です。

- 一部の職種から試験的に導入する:

最初から全社一律で導入するのではなく、まずは採用ニーズが高い特定の職種(例:中途採用の営業職)や、評価基準を定めやすい職種に絞って試験的に導入してみましょう。そこで得られた知見や成果をもとに、作成した評価シートや質問項目を改善しながら、徐々に対象範囲を広げていくアプローチが現実的です。 - 既存の人事評価制度などを活用する:

多くの企業では、既に社員向けの人事評価制度や等級制度が存在するはずです。そこでは、役職ごとに求められる能力や行動が定義されていることが多く、これを採用における「求める人物像」や「コンピテンシー」のたたき台として活用できます。ゼロから作る手間を大幅に削減できる可能性があります。 - 採用管理システム(ATS)のテンプレートを利用する:

後述する採用管理システム(ATS)の中には、職種別の評価シートや質問項目のテンプレートを提供しているものがあります。これらを自社の状況に合わせてカスタマイズすることで、準備にかかる時間を短縮できます。

完璧を目指さず、まずは始めてみて、運用しながら改善していく(PDCAを回す)姿勢が、準備の負担を乗り越える上で重要です.

② 応募者の個性や人柄を把握しにくい

構造化面接は、事前に決められた質問を順番にこなしていくという性質上、会話が一方的な「尋問」のようになり、候補者の予期せぬ魅力やユニークな個性、自発性といった側面が見えにくくなるというデメリットがあります。

候補者は用意された質問に対して「正解」を答えようと意識するあまり、本来の自分らしさを出しきれないかもしれません。また、面接官も質問リストをこなすことに集中してしまい、候補者の回答から垣間見える人柄や価値観、あるいは質問の意図を超えた素晴らしい発想などを深掘りする機会を逃してしまう可能性があります。

特に、スタートアップ企業やクリエイティブ系の職種など、スキルや経験だけでなく、候補者の持つ独自の視点やカルチャーフィット、人間的な魅力を重視したい場合には、完全に構造化された面接だけでは物足りなさを感じるかもしれません。「評価は高いが、一緒に働きたいと思えるかどうかが分からない」という状況に陥るリスクがあります。

【対策】

この課題を解決するには、「構造」の中に意図的に「柔軟性」を組み込むことが有効です。

- 半構造化面接のアプローチを取り入れる:

完全にガチガチの構造化面接に固執せず、半構造化面接の考え方を取り入れるのが最も現実的な解決策です。評価の根幹に関わる重要な質問(コンピテンシー評価のための質問)は全員に共通で行い、評価基準も統一します。その上で、面接時間の一部(例えば冒頭や最後)にフリートークの時間を設けたり、候補者の回答に対して「なぜそう考えたのですか?」「他に選択肢はありましたか?」といった追加の深掘り質問をすることを許可したりするルールを設けます。これにより、評価の公平性を保ちつつ、候補者の思考の深さや人柄に触れる機会を作ることができます。 - アイスブレイクを丁寧に行う:

面接の冒頭で、評価とは直接関係のないアイスブレイクの時間をしっかりと確保しましょう。面接官の自己紹介から始め、候補者の緊張をほぐすような雑談を交えることで、その後の質疑応答でも候補者が本音を話しやすい雰囲気を作ることができます。 - 選考プロセス全体で多角的に評価する:

面接だけで全てを判断しようとせず、選考プロセス全体で候補者の個性を見る機会を設けましょう。例えば、一次面接は構造化面接で客観的なスクリーニングを行い、最終面接では役員が非構造化面接で人柄やビジョンへの共感を確かめる、といった役割分担も有効です。また、カジュアル面談や現場社員との座談会などを組み合わせることで、より自然な候補者の姿を知ることができます。

③ 面接が形式的になりやすい

構造化面接のプロセスは、その標準化・均一化という性質から、面接官の振る舞い方によっては非常に形式的で、冷たい印象を与えることがあります。

面接官が手元の質問リストをただ読み上げるだけになってしまうと、候補者は「自分という人間に興味を持ってもらえていない」「試されているだけだ」と感じ、萎縮してしまいます。このような雰囲気では、候補者は本来の力を発揮できず、企業側も候補者の本質を見抜くことができません。

さらに、悪い面接体験は候補者の入社意欲を著しく低下させます。SNSなどで「あの会社の面接は最悪だった」といったネガティブな評判が広まれば、企業のブランドイメージを損ない、将来の採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。構造化面接は、あくまで「評価の仕組み」であり、候補者との良好なコミュニケーションを不要にするものではないのです。

【対策】

このデメリットを防ぐためには、面接官の「マインドセット」と「スキル」の向上が不可欠です。

- 面接官トレーニングで「対話」の重要性を強調する:

面接官トレーニングの際に、単にツールの使い方を教えるだけでなく、「構造化面接は尋問ではなく、候補者を深く理解するための対話のフレームワークである」という目的意識を徹底的に共有します。質問を読み上げるだけでなく、候補者の回答に真摯に耳を傾け、うなずきや相槌を打ち、ポジティブな反応を返すといった基本的なコミュニケーションスキルの重要性を再確認させます。 - 候補者体験(Candidate Experience)の視点を持つ:

面接官に「自分が候補者の立場だったらどう感じるか」という視点を持たせることが重要です。面接の冒頭で「本日は、私たちの質問を通して、〇〇さん(候補者)が私たちの会社でご活躍いただけるかを一緒に確認する時間にしたいと思っています。同時に、〇〇さんにとっても、私たちの会社が本当にフィットするかを見極める場にしていただきたいです」といったように、面接の目的を丁寧に説明するだけでも、候補者の心証は大きく変わります。 - 逆質問の時間を十分に確保する:

面接の最後には、候補者からの質問に答える時間を十分に確保しましょう。この時間は、企業が候補者を評価するだけでなく、候補者が企業を評価する重要な機会です。面接官が誠実に、そして魅力的に自社のことを語ることで、形式的だった面接の印象を挽回し、候補者の入社意欲を高めることができます。

構造化面接の成功は、優れたツールやプロセスだけでなく、それを運用する面接官の「温かみ」や「人間性」にかかっていることを忘れてはなりません。

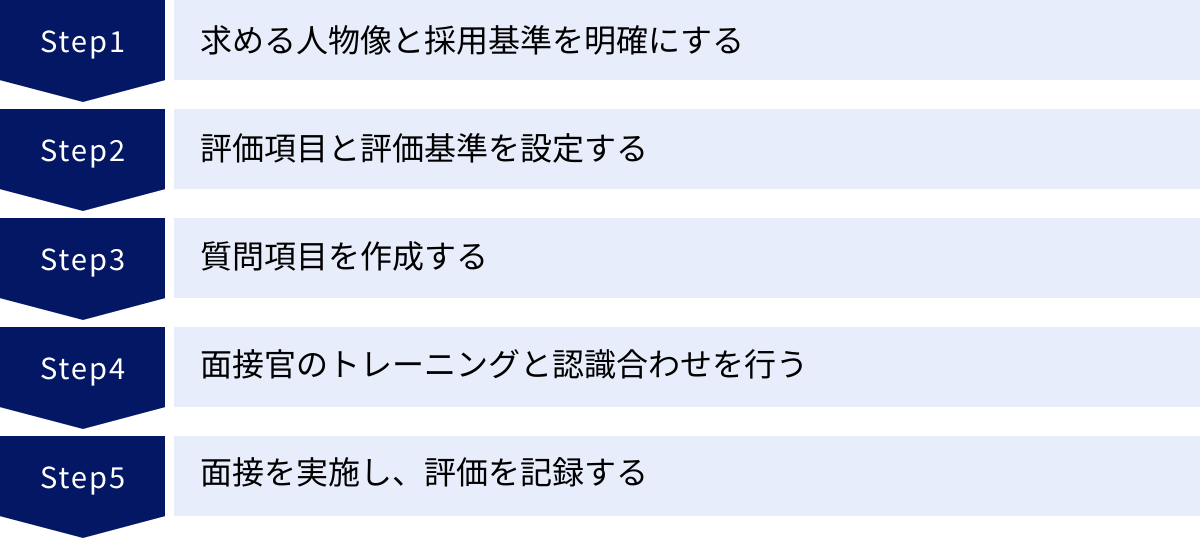

構造化面接の進め方【5ステップ】

構造化面接を自社に導入し、効果的に運用するためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、そのプロセスを5つの具体的なステップに分けて詳しく解説します。

① 求める人物像と採用基準を明確にする

構造化面接の土台となる、最も重要なステップです。ここでの定義が曖昧だと、その後の全てのプロセスが意味をなさなくなってしまいます。「どのような人材を採用したいのか」を具体的かつ明確に言語化することから始めましょう。

- ハイパフォーマー分析:

まず、その職種において既に高い成果を上げている社員(ハイパフォーマー)を数名選びます。彼らがどのような知識、スキル、行動特性(コンピテンシー)を持っているのかを分析します。上司や同僚へのヒアリング、本人へのインタビュー、過去の業績データや人事評価などを通じて、「彼らがなぜ成果を出せているのか」その要因を具体的に洗い出します。例えば、「常に顧客の潜在ニーズを先回りして提案している」「複雑な情報を分かりやすく整理し、関係者に的確に共有している」といった行動レベルまで落とし込みます。 - 現場へのヒアリング:

次に、配属予定部署のマネージャーやメンバーにヒアリングを行います。今後、事業を成長させる上で「どのような能力を持った人材が必要か」「現在のチームに不足しているスキルや視点は何か」といった未来志向の意見を収集します。これにより、現状のハイパフォーマーの特性だけでなく、これから必要となる新たな要件も加えることができます。 - 採用要件の定義と優先順位付け:

集まった情報を整理し、採用したい人物像の具体的な要件をリストアップします。この時、「MUST要件(これがないと業務遂行が困難な必須要件)」と「WANT要件(あればさらに活躍が期待できる歓迎要件)」に分けて優先順位を付けることが重要です。全ての要件を完璧に満たす人材は稀です。どこを妥協でき、どこは絶対に譲れないのかを事前に明確にしておくことで、選考プロセスでの判断が迅速かつ的確になります。

このステップは、人事部門だけで完結させるのではなく、必ず経営層や現場の主要メンバーを巻き込んで、全社的なコンセンサスを形成しながら進めることが成功の鍵です。

② 評価項目と評価基準を設定する

ステップ①で定義した「求める人物像」を、実際の面接で測定可能な形に落とし込む作業です。具体的には、「評価項目」と「評価基準(評価スケール)」を設計します。

- 評価項目の設定:

ステップ①で洗い出したコンピテンシーやスキルを、面接で評価するための一覧(評価シート)にします。項目が多すぎると面接官の負担が大きくなり、評価が雑になるため、特に重要度の高い5〜7項目程度に絞り込むのが一般的です。

(例)- 論理的思考力

- 主体性・当事者意識

- 目標達成意欲

- チームワーク・協調性

- 学習意欲・成長志向

- 評価基準(評価スケール)の作成:

各評価項目に対して、評価の段階を決めます。一般的には3段階(A, B, C)や5段階(S, A, B, C, D または 5, 4, 3, 2, 1)がよく使われます。重要なのは、各段階がどのような状態なのかを、誰が読んでも同じように解釈できる具体的な言葉で定義することです。【評価基準の具体例:論理的思考力】

* 5 (非常に優れている): 複雑な事象を構造的に分解し、因果関係を正確に特定できる。複数の情報から本質的な課題を抽出し、一貫性のある結論を導き出せる。

* 4 (優れている): 物事を体系的に整理し、矛盾なく説明できる。自分の意見に対して、客観的な根拠を添えて述べることができる。

* 3 (標準): 結論から話すなど、基本的な論理構成はできている。複雑な話になると、やや整理が必要な場面がある。

* 2 (課題あり): 話が発散しがちで、要点が掴みにくいことがある。質問に対して、意図からずれた回答をすることがある。

* 1 (不十分): 感情的、断片的な説明が多く、話の筋道が立っていない。

このように評価基準を具体化することで、面接官は候補者の回答をどのレベルに当てはめるかを客観的に判断できるようになり、評価のブレを防ぎます。

③ 質問項目を作成する

設定した評価項目を、候補者への質問という形に変換していくステップです。1つの質問で1つの評価項目を測ることを基本とし、意図の明確な質問を作成します。質問作成には、主に「行動面接」と「状況面接」という2つのフレームワークが有効です。

- 行動面接(Behavioral Interview)の質問作成:

これは、「過去の行動は未来の行動を予測する」という考え方に基づき、候補者の過去の経験について具体的に尋ねる手法です。特に「STARメソッド」を用いて深掘りすることが推奨されます。- S (Situation): どのような状況でしたか?

- T (Task): どのような課題や目標がありましたか?

- A (Action): それに対して、あなたは具体的にどう行動しましたか?

- R (Result): その結果、どうなりましたか?

(例)「主体性」を測る質問

「これまでの仕事で、指示された範囲を超えて、ご自身で課題を見つけて改善に取り組んだ経験があれば教えてください。その時の状況、あなたの役割、具体的な行動、そして結果について詳しくお聞かせいただけますか?」

- 状況面接(Situational Interview)の質問作成:

これは、職務上起こりうる特定の状況を仮説として提示し、「あなたならどう行動しますか?」と尋ねる手法です。候補者の思考プロセスや価値観、判断基準を見ることができます。

(例)「チームワーク」を測る質問

「もし、あなたが所属するチームのメンバー間で意見が対立し、プロジェクトの進行が停滞してしまったとします。あなたなら、この状況を打開するために、まず何をしますか?」

これらの手法を用いて、各評価項目に対応する質問を2〜3個ずつ作成し、質問リストを完成させます。全ての候補者に同じ質問をすることで、比較の土台が整います。

④ 面接官のトレーニングと認識合わせを行う

どれだけ優れた評価シートや質問リストを作成しても、それを使う面接官が正しく運用できなければ意味がありません。全ての面接官が同じ理解度で、同じ作法で面接に臨めるようにするためのトレーニングは、構造化面接の成否を分ける極めて重要なステップです。

- 導入目的の共有:

まず、「なぜ今回、構造化面接を導入するのか」その背景と目的を丁寧に説明します。公平性の確保、ミスマッチの防止といったメリットを共有し、面接官に「やらされている」のではなく、「より良い採用を組織全体で実現するための取り組み」であるという当事者意識を持ってもらうことが重要です。 - 評価基準の目線合わせ(キャリブレーション):

作成した評価シートを使って、具体的な評価の目線合わせを行います。例えば、ある候補者の回答を録画したビデオを見せ、「この回答なら『主体性』の評価は5段階のうちいくつですか?」と各面接官に問いかけ、なぜそう評価したのかを議論します。このプロセスを通じて、「レベル3とレベル4の境界線はどこか」といった評価のズレを修正し、認識を統一していきます。 - 面接ロールプレイング:

実際に面接官役と候補者役に分かれて、ロールプレイングを実施します。質問の仕方、時間の使い方、メモの取り方、アイスブレイクの方法などを実践的に学びます。他の参加者からフィードバックをもらうことで、自身の癖や改善点に気づくことができます。特に、形式的な尋問にならず、対話的な雰囲気を作るためのスキルを重点的にトレーニングします。

このトレーニングは一度きりで終わらせるのではなく、定期的に実施し、新たな面接官が加わった際にも必ず行うようにしましょう。

⑤ 面接を実施し、評価を記録する

全ての準備が整ったら、いよいよ実際の面接に臨みます。ここでのポイントは、定めたルールを忠実に守り、評価を客観的な事実として記録することです。

- 標準化されたプロセスの遵守:

アイスブレイクから始め、作成した質問リストに沿って、全ての候補者に同じ順番で質問をしていきます。持ち時間は厳守し、特定の候補者だけ面接時間が長くなる、といったことがないように注意します。 - 事実ベースでの記録(メモ):

面接中は、評価を下すのではなく、候補者の回答を具体的な「行動」や「発言」として、事実ベースでメモすることに集中します。「〇〇という課題に対し、△△という行動をとり、□□という結果になった」というように、客観的な情報を記録します。良い、悪いといった主観的な判断はこの時点では挟みません。 - 面接直後の評価入力:

記憶が新しいうちに評価を確定させることが重要です。面接が終了したら、できるだけ早く、理想的には15分以内に評価シートへの入力を完了させます。時間が経つと記憶が曖昧になり、他の候補者の印象と混同してしまうリスクがあります。記録したメモを見ながら、事前に定めた評価基準に照らし合わせて、各項目に評価を付けていきます。コメント欄には、なぜその評価にしたのか、根拠となる具体的な発言や行動を記載しておくと、後の選考会議で役立ちます。

これらの5つのステップを丁寧に進めることで、構造化面接は形骸化することなく、組織の採用力を飛躍的に高める強力な武器となります。

構造化面接で使える質問例

構造化面接の質は、質問の質に大きく左右されます。ここでは、評価項目を効果的に測定するために広く用いられる「行動面接(STARメソッド)」と「状況面接」のフレームワークに基づいた具体的な質問例を紹介します。これらの質問例を自社の評価項目に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

行動面接(STARメソッド)の質問例

行動面接は、「候補者の過去の行動事実こそが、未来のパフォーマンスを予測する最も信頼できる指標である」という考え方に基づいています。候補者が過去にどのような状況で、何を考え、どう行動し、どのような結果を出したのかを具体的に引き出すことで、その人の持つ能力や思考の特性を客観的に評価します。

質問する際は、単に「〇〇の経験はありますか?」と聞くだけでなく、STARメソッド(Situation: 状況, Task: 課題, Action: 行動, Result: 結果)を意識して深掘りすることが重要です。「その時の状況を詳しく教えてください」「あなたの役割や目標は何でしたか?」「具体的にどのような行動を取りましたか?」「その結果、どうなりましたか?」といった追加質問を投げかけることで、話の具体性と信憑性が高まります。

過去の経験や行動に関する質問

【評価項目:主体性・課題解決能力】

- 「これまでの職務経験の中で、ご自身で『これは問題だ』と感じ、自発的に改善に取り組んだ経験について教えてください。どのような課題で、どのように解決し、結果はどうでしたか?」

- 「あなたがこれまでで最も困難だと感じたプロジェクトについてお聞かせください。その困難を乗り越えるために、どのような工夫や行動をしましたか?」

- 「上司や周囲から指示された範囲を超えて、プラスアルファの成果を出した経験はありますか?具体的に教えてください。」

【評価項目:チームワーク・協調性】

- 「チームで一つの目標を達成した経験について、あなたの役割と具体的な貢献内容を教えてください。」

- 「チーム内で意見が対立した際、あなたはどのように振る舞いましたか?合意形成に向けてどのような働きかけをしましたか?」

- 「他のメンバーの成功をサポートしたり、困っているメンバーを助けたりした経験があれば、具体的なエピソードを交えて教えてください。」

【評価項目:目標達成意欲・ストレス耐性】

- 「非常に高い目標を設定され、達成が困難だと感じた経験はありますか?その目標に対し、どのように取り組み、結果はどうでしたか?」

- 「仕事で大きなプレッシャーを感じた状況について教えてください。そのプレッシャーにどのように対処しましたか?」

- 「期待された成果が出なかった、あるいは失敗してしまった経験についてお聞かせください。その経験から何を学び、次にどう活かしましたか?」

これらの質問に対し、候補者が抽象的な精神論(例:「頑張りました」「コミュニケーションを大事にしました」)で答えた場合は、「『頑張った』というのは、具体的にどのような行動を指しますか?」と深掘りし、行動事実を引き出すことが重要です。

状況面接の質問例

状況面接は、職務上遭遇する可能性のある具体的なシナリオ(状況)を提示し、「あなたならどう対応しますか?」と問いかける手法です。過去の経験の有無に関わらず、候補者の思考プロセス、価値観、判断基準、問題解決のアプローチなどを評価するのに適しています。特に、未経験者やポテンシャル採用において有効な質問手法とされています。

回答を評価する際は、「唯一の正解」があるわけではないことに注意が必要です。なぜそのように考え、行動するのか、その背景にあるロジックや価値観が、自社の求める人物像と合致しているかという視点で評価します。

未来の状況を仮定した質問

【評価項目:顧客志向・問題解決能力】

- 「あなたが担当する大切なお客様から、サービスの仕様について厳しいクレームが入りました。この状況で、あなたはまず最初に何をしますか?」

- 「プロジェクトの納期が目前に迫っている状況で、お客様から大規模な仕様変更の依頼がありました。技術的には対応可能ですが、納期には間に合いそうにありません。どのように対応しますか?」

【評価項目:倫理観・コンプライアンス意識】

- 「あなたの上司から、会社のルールに反すると思われる指示を受けました。この時、あなたはどうしますか?」

- 「同僚が会社の経費を不正に利用している場面を目撃してしまったとします。あなたならどう行動しますか?」

【評価項目:優先順位付け・計画性】

- 「本日中に対応しなければならない重要なタスクが5つ、同時に発生しました。しかし、全てを完了させるには時間が足りません。どのような基準で優先順位をつけ、どのように仕事を進めますか?」

- 「あなたがリーダーを務めるプロジェクトで、重要なメンバーの一人が突然、長期離脱することになりました。プロジェクトを遅延させないために、どのような対策を講じますか?」

これらの状況面接の質問は、候補者にその場で考えさせるため、準備してきた回答では対応しきれません。そのため、候補者の地頭の良さや、ストレス下での対応能力といった素の力を測りやすいというメリットもあります。

行動面接と状況面接をバランス良く組み合わせることで、候補者の過去の実績と未来のポテンシャルの両面から、多角的な評価が可能になります。

構造化面接を成功させるためのポイント

構造化面接は、ただ仕組みを導入するだけでは成功しません。その効果を最大限に引き出し、形骸化させないためには、運用におけるいくつかの重要なポイントを意識する必要があります。

評価基準はシンプルで分かりやすくする

構造化面接の準備段階では、つい完璧を求めてしまいがちです。求める人物像を細かく分析し、評価項目を何十個も設定し、評価基準も非常に複雑なものにしてしまうケースが見られます。しかし、評価基準が複雑すぎると、面接官がそれを完全に理解し、使いこなすことができません。

結果として、評価に時間がかかりすぎたり、結局は面接官の主観で評価を付けてしまったりと、構造化面接のメリットが失われてしまいます。

成功の秘訣は、「シンプル・イズ・ベスト」です。

- 評価項目を絞り込む:

その職種で活躍するために本当に不可欠なコンピテンシーは何かを突き詰め、評価項目は最も重要な3〜5つ程度に厳選しましょう。「あれもこれも」と欲張るのではなく、「これだけは絶対に外せない」という核となる要素に集中します。 - 評価基準の言葉を平易にする:

評価尺度の定義は、専門用語や抽象的な言葉を避け、誰が読んでも一目で理解できるような具体的で平易な言葉で記述します。例えば、「課題の構造的把握」といった難しい言葉よりも、「物事の背景や原因を整理して説明できる」といった言葉の方が、多くの面接官にとって分かりやすいでしょう。

評価基準は、人事の専門家だけが理解できるものではなく、現場のエンジニアや営業担当者など、誰もが直感的に使える「共通言語」でなければなりません。シンプルで分かりやすい基準こそが、組織全体に浸透し、継続的に運用されるための鍵となります。

候補者がリラックスできる雰囲気を作る

構造化面接は、その性質上、どうしても形式的で堅苦しい雰囲気になりがちです。面接官が質問リストを順番に読み上げるだけの「尋問」になってしまっては、候補者は緊張とプレッシャーで本来の力を発揮できません。

企業は候補者の能力を正しく見極めることができず、候補者は企業に対して「冷たい」「人をモノのように扱う」といったネガティブな印象を抱いてしまいます。これでは双方にとって不幸な結果です。

したがって、面接官は意図的に、候補者がリラックスして話せるような雰囲気を作り出す必要があります。

- 笑顔と丁寧なアイスブレイク:

面接は、面接官の笑顔と温かい挨拶から始めましょう。冒頭で数分間のアイスブレイクの時間を設け、仕事とは直接関係のない趣味や休日の過ごし方などの軽い雑談を交わすことで、候補者の緊張をほぐします。 - 面接の目的を共有する:

「本日は、あらかじめ用意した質問を通して、〇〇さんのことを深く理解させていただきたいと思っています。少し形式的に感じるかもしれませんが、全ての候補者の方に公平に機会を提供するためのものですので、ご協力ください」といったように、なぜ構造化された質問をするのか、その意図を丁寧に説明するだけでも、候補者の不安は和らぎます。 - 傾聴の姿勢を忘れない:

質問を投げかけたら、あとは候補者の話に真摯に耳を傾けます。適切な相槌やうなずきを挟み、時には「なるほど、それは大変でしたね」「素晴らしい成果ですね」といった共感や賞賛の言葉を伝えることも重要です。候補者に「自分の話をしっかりと聞いてもらえている」という安心感を与えることが、本音を引き出す上で不可欠です。

構造化されたフレームワークの中でも、人間的な温かみを失わないこと。このバランス感覚が、構造化面接を成功に導く重要なスキルです。

全社で導入の目的を共有する

構造化面接は、人事部門だけで進められるものではありません。経営層のコミットメント、そして現場の面接官の協力がなければ、決して組織に根付くことはありません。特に、これまで自由な面接に慣れてきた現場のマネージャーからは、「やりづらい」「そんな形式的なやり方で人は見抜けない」といった反発が生まれる可能性もあります。

こうした抵抗を乗り越え、全社的な取り組みとして推進するためには、「なぜ構造化面接を導入するのか」という目的と、それによって得られるメリットを、関係者全員で共有することが不可欠です。

- 経営層への説明:

経営層に対しては、構造化面接が採用ミスマッチの削減によるコスト抑制、定着率向上による組織力の強化、データドリブンな採用戦略への移行など、経営課題の解決にどう貢献するのかをロジカルに説明し、強力なバックアップを得ます。 - 現場の面接官への説明:

現場の面接官に対しては、「あなたの評価業務の負担を軽減し、より客観的で自信の持てる判断ができるようにするためのツールです」「面接官による評価のバラつきをなくし、部門全体として採用の成功確率を高めるための取り組みです」といったように、彼ら自身のメリットに焦点を当てて説明すると、理解と協力を得やすくなります。

「これは会社が決めたことだから」というトップダウンの押し付けではなく、「より良い仲間集めを、みんなで成功させるための新しい挑戦」というポジティブなメッセージとして伝えることが、全社を巻き込むためのポイントです。

定期的に評価基準や質問内容を見直す

構造化面接の評価基準や質問は、一度作ったら終わりではありません。ビジネス環境は変化し、会社が求める人材像も変わっていきます。また、最初に作った基準が、必ずしも最適であるとは限りません。

そのため、構造化面接の仕組みそのものを、定期的に評価し、改善していくPDCAサイクルを回すことが極めて重要です。

- 採用成果の分析:

構造化面接で高い評価を得て入社した社員が、入社後に実際に高いパフォーマンスを発揮しているかを追跡調査します。もし、面接時の評価と入社後の活躍度に相関が見られない場合、評価基準や質問内容が適切でなかった可能性があります。 - データの検証:

「どの質問が、入社後のパフォーマンスを予測する上で最も有効だったか」「面接官によって、特定の評価項目に甘い・辛いといった傾向はないか」といったデータを分析し、評価の精度を高めるための改善点を探します。 - フィードバックの収集:

面接官から「この質問は意図が伝わりにくい」「この評価基準は判断に迷う」といった現場の声を定期的にヒアリングし、ツールの改善に活かします。

事業戦略の見直しや、新たな職種が生まれたタイミングなどで、最低でも年に1回は評価基準や質問内容全体を見直す機会を設けるのが望ましいでしょう。構造化面接は、常に進化し続ける「生きたツール」であるべきなのです。

構造化面接の導入に役立つツール

構造化面接の導入と運用は、多くの手作業を伴います。評価シートの作成、候補者とのスケジュール調整、面接官への情報共有、評価結果の集計など、煩雑な業務が増えることも事実です。こうした業務を効率化し、構造化面接の効果を最大化するために、様々なITツールが活用できます。

採用管理システム(ATS)

採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、応募者の情報管理から選考プロセスの進捗管理、関係者とのコミュニケーションまで、採用業務全般を一元管理するためのシステムです。多くのATSには、構造化面接を支援する機能が搭載されています。

【ATSが構造化面接で果たす役割】

- 評価シートの電子化と共有:

紙やExcelで管理していた評価シートをシステム上で作成・管理できます。職種ごとにテンプレートを作成し、面接官に自動で割り当てることが可能です。 - 評価結果の一元管理:

各面接官が入力した評価を、候補者情報に紐づけて一元的に蓄積できます。選考会議の際に、全員の評価を一覧で比較検討できるため、迅速で的確な意思決定を支援します。 - 面接官へのリマインド:

面接日程や評価の入力期限などを自動でリマインドし、評価の提出漏れを防ぎます。 - データ分析:

蓄積された評価データを分析し、「どの選考フェーズで離脱が多いか」「どの評価項目が入社後の活躍と相関があるか」といったインサイトを得ることができます。

HRMOS採用

株式会社ビズリーチが提供する採用管理システムです。候補者情報を一元管理し、採用プロセス全体を可視化することに強みがあります。評価項目を自由にカスタマイズできる面接評価シート機能があり、構造化面接の運用をスムーズにします。また、採用活動に関する様々なデータを分析し、レポートとして出力する機能も充実しており、データドリブンな採用改善をサポートします。

(参照:株式会社ビズリーチ公式サイト)

sonar ATS

Thinkings株式会社が提供する採用管理システムです。新卒・中途採用の両方に対応しており、特に採用フローの自動化・効率化に定評があります。LINEや各種Web面接ツールとの連携もスムーズです。評価シートの管理機能も備えており、選考ステップごとに異なる評価シートを設定するなど、柔軟な運用が可能です。構造化面接の運用だけでなく、その前後の煩雑な事務作業も含めて効率化したい企業に適しています。

(参照:Thinkings株式会社公式サイト)

オンライン面接ツール

オンライン面接の普及に伴い、単にビデオ通話ができるだけでなく、採用選考に特化した機能を備えたツールが増えています。特に、録画機能や評価機能を持つツールは、構造化面接と非常に相性が良いです。

【オンライン面接ツールが構造化面接で果たす役割】

- 面接の録画と共有:

面接内容を録画することで、面接に参加できなかった選考官も後から内容を確認できます。これにより、評価の目線合わせ(キャリブレーション)の教材として活用したり、評価に迷った際に複数人で見返したりすることが可能になります。 - 評価機能:

ツール上で評価項目を設定し、面接をしながらリアルタイムで評価を入力できる機能を持つものもあります。 - AIによる分析:

一部の先進的なツールでは、AIが候補者の表情や声のトーン、使用されている言語などを分析し、客観的な評価の参考情報を提供する機能も登場しています。

HireVue

HireVue, Inc.が提供する、世界的に広く利用されている採用プラットフォームです。候補者が都合の良い時間に質問に回答する様子を録画する「オンデマンド(録画)面接」と、リアルタイムで行う「ライブ面接」の両方に対応しています。事前に設定した評価基準に基づき、複数の評価者が同じ録画を見て評価できるため、評価の公平性と効率性を大幅に向上させます。AIによるアセスメント機能も特徴の一つです。

(参照:HireVue, Inc. 公式サイト)

harutaka

株式会社ZENKIGENが提供する、オンライン面接に特化したツールです。ライブ面接、録画面接(エントリー動画)の両方に対応しており、安定した接続品質と簡単な操作性に定評があります。面接官は、面接をしながら管理画面上で候補者の情報や評価項目を確認し、評価を入力することができます。候補者の体験(Candidate Experience)を重視した機能設計がなされています。

(参照:株式会社ZENKIGEN公式サイト)

これらのツールは、構造化面接という「仕組み」を、よりスムーズかつ効果的に運用するための強力なサポーターです。自社の採用規模や課題に合わせて、適切なツールを選定・活用することをおすすめします。

まとめ

本記事では、採用活動における課題を解決する強力な手法である「構造化面接」について、その基本概念からメリット・デメリット、具体的な進め方、成功のポイントまで、幅広く掘り下げてきました。

構造化面接とは、あらかじめ定めた評価基準と質問項目に基づき、全ての候補者に同じ手順で実施する面接手法であり、その本質は、採用における主観やバイアスを構造的に排除し、公平性と予測精度を高める科学的なアプローチにあります。

この手法を導入することで、企業は以下の4つの大きなメリットを得ることができます。

- 評価基準が明確になり、公平な選考ができる

- 採用ミスマッチを防ぎ、定着率を向上させる

- 面接官のスキルや経験に左右されない、安定した採用品質を保てる

- ハロー効果などの潜在的なバイアスを排除し、多様な人材を確保できる

一方で、準備の手間や、形式的になりやすいといったデメリットも存在しますが、これらはスモールスタートや面接官トレーニング、半構造化面接の導入といった対策によって乗り越えることが可能です。

構造化面接の導入は、以下の5つのステップで進めるのが効果的です。

- 求める人物像と採用基準を明確にする

- 評価項目と評価基準を設定する

- 質問項目を作成する

- 面接官のトレーニングと認識合わせを行う

- 面接を実施し、評価を記録する

このプロセスを着実に実行し、評価基準のシンプル化や候補者がリラックスできる雰囲気作り、そして定期的な見直しといった運用上のポイントを押さえることで、構造化面接の効果は最大化されます。

採用は、もはや面接官の「目利き」というアートに頼る時代ではありません。データを活用し、科学的なアプローチで再現性のある成功を目指す「サイエンス」へと進化しています。構造化面接は、その進化を体現する中核的な手法です。

導入には確かに労力を要しますが、それに見合うだけの、いや、それ以上の価値を企業にもたらします。自社の採用プロセスに課題を感じているのであれば、まずは一部の職種からでも、構造化面接の導入を検討してみてはいかがでしょうか。それが、未来の企業成長を支える優秀な人材と出会うための、最も確実な一歩となるはずです。