採用活動において、候補者の能力や人柄を正確に見極めることは、企業の成長を左右する重要な課題です。書類選考や数回の面接だけでは、候補者の本質的な部分をすべて把握するのは難しいのが現実でしょう。そこで近年、採用の精度を高める手法として注目を集めているのが「リファレンスチェック」です。

リファレンスチェックは、候補者の以前の職場の上司や同僚といった第三者から、その働きぶりや人柄に関する客観的な情報を得るための調査です。適切に実施することで、採用におけるミスマッチを防ぎ、入社後の活躍を後押しする貴重な情報を得られます。

しかし、その一方で「やり方が分からない」「どんな質問をすれば良いのか」「法的なリスクはないのか」といった不安や疑問を感じている採用担当者の方も少なくないはずです。

本記事では、リファレンスチェックの基本的な知識から、具体的な実施方法、カテゴリ別の質問例、法的な注意点、さらにはおすすめのWebサービスまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、リファレンスチェックを効果的かつ安全に導入・運用するための知識が身につきます。

目次

リファレンスチェックとは?

リファレンスチェックとは、中途採用の選考過程において、候補者をよく知る第三者(前職や現職の上司・同僚など)に問い合わせ、候補者の経歴、実績、スキル、勤務状況、人柄などについて確認する調査のことです。日本語では「身元照会」と訳されることもありますが、現代の採用活動におけるリファレンスチェックは、候補者の過去を詮索するようなネガティブなものではなく、候補者への理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐためのポジティブなプロセスとして位置づけられています。

リファレンスチェックの基本的な流れは、まず採用企業が候補者本人からリファレンスチェック実施の同意を得ます。次に、候補者から推薦者(リファレンス先)として、前職の上司や同僚などを紹介してもらいます。そして、採用企業がその推薦者に対して電話や書面、専用のWebサービスなどを通じてヒアリングを行い、得られた情報を採用判断の参考にします。

このプロセスの最大の特徴は、候補者本人以外の「客観的な視点」を取り入れられる点にあります。候補者は面接の場で、自身の強みや実績を最大限にアピールしようとします。それは当然のことですが、採用企業側としては、その内容が客観的な事実に基づいているのか、また、書類や面接だけでは見えにくい側面(例:チーム内での立ち居振る舞い、プレッシャー下での対応、部下への指導スタイルなど)も把握したいと考えるのが自然です。リファレンスチェックは、こうした情報のギャップを埋めるための有効な手段となります。

よく似た言葉に「バックグラウンドチェック」がありますが、両者は目的と調査範囲が異なります。

| 項目 | リファレンスチェック | バックグラウンドチェック |

|---|---|---|

| 主な目的 | ・候補者の実績や人柄の理解深化 ・採用ミスマッチの防止 |

・コンプライアンスリスクの回避 ・経歴詐称の有無の確認 |

| 主な情報源 | 候補者が推薦した前職の上司や同僚など | 調査会社が公的記録やデータベースを調査 |

| 調査内容 | 勤務状況、スキル、実績、人柄、コミュニケーション能力など | 学歴、職歴、犯罪歴、破産歴、反社会的勢力との関わりなど |

| 本人の関与 | 候補者の同意を得て、候補者が推薦者を紹介する | 候補者の同意は必要だが、調査自体に本人は直接関与しない |

バックグラウンドチェックが、候補者の申告内容に虚偽がないか、企業にとってリスクとなる要素がないかといった「過去の事実」を客観的なデータで確認する、どちらかといえば「守り」の調査であるのに対し、リファレンスチェックは、候補者が組織の中でどのように振る舞い、どのような価値を発揮してきたのかという「定性的な情報」を収集し、入社後の活躍を予測するための「攻め」の側面も持つ調査といえるでしょう。

近年、外資系企業やITベンチャーなどを中心に導入が進んできましたが、現在では企業の規模や業種を問わず、多くの日本企業でリファレンスチェックが実施されるようになっています。これは、人材の流動化が進み、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用する機会が増えたことや、オンライン面接の普及により候補者の人柄が見えにくくなったことなどが背景にあります。

リファレンスチェックは、採用の妥当性を高めるための「答え合わせ」であると同時に、候補者をより深く理解し、入社後の活躍をサポートするための「準備」でもあるのです。この両面の意義を理解することが、リファレンスチェックを効果的に活用する第一歩となります。

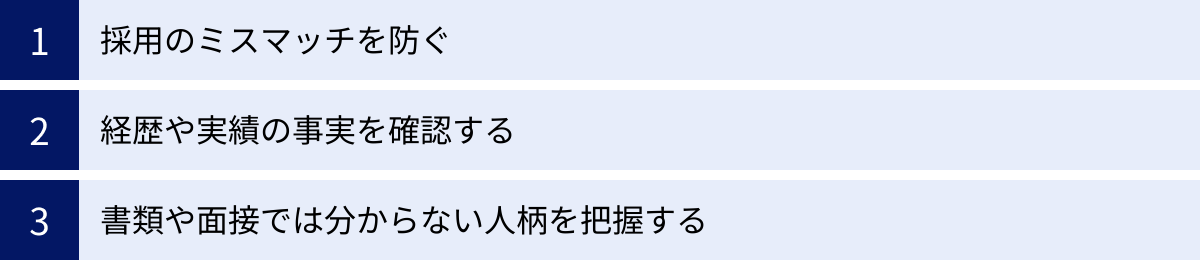

リファレンスチェックを行う3つの目的

企業が時間とコストをかけてリファレンスチェックを実施するには、明確な目的があります。主に「採用のミスマッチ防止」「経歴・実績の事実確認」「人柄の把握」という3つの大きな目的が挙げられます。これらは相互に関連し合っており、採用の精度を総合的に高めるために機能します。

① 採用のミスマッチを防ぐ

リファレンスチェックの最も重要な目的は、採用におけるミスマッチを未然に防ぐことです。採用のミスマッチは、早期離職につながり、企業と候補者の双方にとって大きな損失となります。企業にとっては、採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、人員計画の遅れや既存社員の負担増といった問題も引き起こします。一方、候補者にとっても、キャリアプランに傷がつくだけでなく、精神的な負担も大きいものです。

ミスマッチには、大きく分けて2つの種類があります。

一つは「スキルミスマッチ」です。これは、候補者が持つスキルや能力が、企業が求める業務内容やレベルに合致しない状態を指します。面接では、候補者が自身のスキルを過大に申告したり、採用担当者のスキルに対する理解が不十分だったりすることで生じる可能性があります。リファレンスチェックでは、推薦者に対して「〇〇というプロジェクトで、候補者は具体的にどのような役割を果たし、どのような技術を使って貢献しましたか?」といった具体的な質問をすることで、候補者のスキルレベルや実績の再現性を客観的に評価できます。これにより、入社後に「期待していたほどのパフォーマンスを発揮してくれない」といった事態を防ぐことができます。

もう一つは、より深刻な問題となりがちな「カルチャーミスマッチ」です。これは、候補者の価値観や働き方、コミュニケーションスタイルが、企業の文化や風土、チームの雰囲気と合わない状態を指します。例えば、トップダウン型の組織で活躍してきた人が、ボトムアップで自律性が求められる組織に転職した場合、大きな戸惑いを感じるかもしれません。逆もまた然りです。こうしたカルチャーフィットは、書類や短い面接時間だけでは見極めるのが非常に困難です。

リファレンスチェックを通じて、「候補者はどのようなマネジメントスタイルの下で最もパフォーマンスを発揮しますか?」「チームで意見が対立した際、どのように対応していましたか?」といった質問をすることで、候補者がどのような環境で働き、どのような人間関係を築いてきたのかというリアルな情報を得られます。こうした定性的な情報は、候補者が自社の組織文化に馴染み、長期的に活躍できる人材かどうかを判断する上で、極めて重要な判断材料となるのです。

② 経歴や実績の事実を確認する

採用選考の基本となるのは、候補者から提出された履歴書や職務経歴書です。しかし、残念ながら、そこに記載された内容がすべて正確であるとは限りません。悪意のある経歴詐称はもちろんのこと、候補者自身の思い込みや記憶違いによって、実績が誇張されているケースも少なくありません。

リファレンスチェックは、書類に記載された経歴や実績が客観的な事実に即しているかを確認する、いわば「ファクトチェック」の役割を果たします。例えば、職務経歴書に「新規事業の立ち上げを主導し、初年度売上5,000万円を達成」と記載されていたとします。この実績自体は素晴らしいものですが、採用担当者としては、その達成における候補者の具体的な貢献度を知りたいはずです。

そこで推薦者に対し、「〇〇様は、この新規事業において具体的にどのような役割を担っていましたか?」「プロジェクトの成功要因は何だったと考えますか?その中で〇〇様はどのように貢献しましたか?」といった質問を投げかけます。これにより、「候補者はプロジェクトリーダーとしてチームを牽引したのか」「それとも、一メンバーとして特定の業務を担当したのか」「売上目標の達成は、候補者の手腕によるものか、あるいは市場環境や他のメンバーの貢献が大きかったのか」といった、実績の背景にある文脈や貢献度を立体的に把握できるようになります。

このように、リファนォレンスチェックは、単に経歴詐称を見抜くためだけのネガティブなチェックではありません。むしろ、候補者がアピールする実績の裏付けを取り、その価値を正当に評価するためのポジティブなプロセスと捉えるべきです。候補者自身も、自身の言葉だけでなく第三者の証言によって実績が証明されることで、より強い信頼を得ることができます。結果として、企業は確信を持って候補者を評価でき、候補者も自身の能力が正しく理解された上で採用されるという、双方にとって有益な関係を築く第一歩となるのです。

③ 書類や面接では分からない人柄を把握する

採用において、スキルや実績と同等、あるいはそれ以上に重要視されるのが「人柄」です。特に、チームで仕事を進める上では、協調性、コミュニケーション能力、誠実さ、ストレス耐性といったヒューマンスキルが不可欠です。しかし、これらの要素は、標準化された書類や、候補者が入念に準備して臨む面接の場だけで見抜くのは極めて困難です。

面接官がどれだけ巧みな質問をしても、候補者は「こう答えるべき」という模範解答を用意していることが多く、短い時間では本来の姿が見えにくいものです。また、緊張のあまり、本来のコミュニケーション能力を発揮できない候補者もいるでしょう。

リファレンスチェックは、こうした「選考の場」という特殊な環境では見えにくい、候補者の日常的な姿、つまり「素の人柄」を把握するための貴重な機会を提供します。実際に共に働いた上司や同僚は、候補者が日常的にどのようにコミュニケーションを取り、困難な状況にどう立ち向かい、周囲とどのように協力していたかを知る「生き証人」です。

例えば、「候補者の強みだけでなく、改善点や今後の成長のためにアドバイスしたい点はありますか?」という質問は、候補者の成長ポテンシャルや自己認識とのギャップを知る上で有効です。また、「もし機会があれば、もう一度〇〇さんと一緒に働きたいですか?その理由も教えてください」という質問は、推薦者の本音を引き出しやすく、候補者の周囲に与える影響力や人間的な魅力を測るための優れた指標となります。

さらに、ストレス耐性や課題解決能力といった側面も、「彼(彼女)が直面した最も困難な仕事は何でしたか?その時、どのように乗り越えましたか?」といった具体的なエピソードを尋ねることで、より深く理解できます。面接で語られる自己PRとは異なる、第三者の客観的な視点から語られる具体的なエピソードは、候補者の人柄を判断する上で何よりも説得力を持ちます。

このようにして得られた人柄に関する情報は、単に採用可否の判断材料になるだけでなく、入社後の配属先や育成プランを検討する上でも大いに役立ちます。

なぜ今リファレンスチェックが注目されているのか

かつては外資系企業や一部のスタートアップが中心だったリファレンスチェックが、なぜ今、これほどまでに多くの日本企業で導入され、注目を集めているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や働き方の大きな変化が関係しています。

第一に、終身雇用の崩壊と人材の流動化の加速が挙げられます。かつての日本では、新卒で入社した会社に定年まで勤め上げるのが一般的でした。しかし、現在では転職は当たり前のキャリア形成手段となり、一人のビジネスパーソンが複数の企業を渡り歩くことも珍しくありません。これにより、採用市場には多様な経歴を持つ人材が溢れるようになりました。企業側からすれば、候補者の職務経歴書に書かれた内容だけを鵜呑みにするのではなく、その経歴の信頼性を客観的に検証する必要性が高まったのです。特に、短期間での転職を繰り返している候補者の場合、その背景にある理由(スキルアップのためか、人間関係の問題かなど)を把握することは、採用のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。リファレンスチェックは、こうした転職の背景にある文脈を理解するための有効な手段となります。

第二に、リモートワークの普及とオンライン採用の一般化です。新型コロナウイルスの感染拡大を機に、多くの企業でリモートワークが導入され、採用活動もオンラインで行われることが増えました。Web面接は、場所や時間の制約を受けないというメリットがある一方で、対面の面接に比べて候補者の雰囲気や表情、態度といった非言語的な情報が伝わりにくいというデメリットがあります。画面越しでは、候補者の細かな反応や人柄を掴むのが難しく、面接官の評価がより主観的になりがちです。このような状況下で、オンライン面接の弱点を補い、候補者の人物像を多角的に評価するための補完的な手段として、リファレンスチェックの重要性が再認識されています。共に働いた第三者からの情報は、画面越しでは分からない候補者のリアルな働きぶりやコミュニケーションスタイルを教えてくれます。

第三に、ジョブ型雇用の広がりも大きな要因です。年功序列や勤続年数を重視するメンバーシップ型雇用から、職務内容(ジョブ)を明確に定義し、その職務を遂行できるスキルを持つ人材を採用するジョブ型雇用へとシフトする企業が増えています。ジョブ型雇用では、候補者が特定の職務を遂行するための専門的なスキルや実績を持っているかが厳しく問われます。そのため、職務経歴書に記載されたスキルや実績が、実際の業務においてどの程度のレベルで発揮されていたのかを、第三者の視点から具体的に確認する必要があります。リファレンスチェックは、まさにこのニーズに応えるものであり、「〇〇のツールをどの程度の習熟度で使えますか?」といった自己申告ベースの確認ではなく、「そのツールを使ってどのような成果を上げましたか?」という客観的な事実を確認できる点で、ジョブ型雇用との親和性が非常に高いといえます。

最後に、企業のコンプライアンス意識の高まりも見逃せません。経歴詐称や虚偽の申告による採用は、単にパフォーマンスが期待できないという問題に留まらず、企業の評判や信頼を著しく損なうリスク(レピュテーションリスク)を伴います。特に、重要なポジションの採用においては、そのリスクは計り知れません。リファレンスチェックは、こうしたリスクを未然に防ぎ、健全な組織運営を維持するためのガバナンス強化の一環としても位置づけられています。採用プロセスに客観的な検証のステップを組み込むことは、企業としての誠実な姿勢を示すことにもつながります。

これらの社会・経済的な変化が複合的に絡み合い、リファレンスチェックはもはや特殊な採用手法ではなく、変化の激しい時代において、企業が持続的に成長するための戦略的な採用活動に不可欠なプロセスとして、その価値を増しているのです。

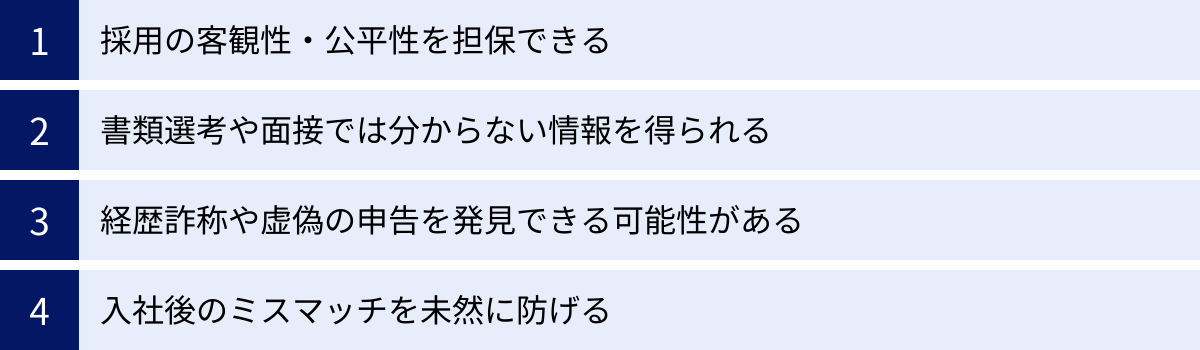

リファレンスチェックの4つのメリット

リファレンスチェックを導入することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。採用の精度向上に直結するだけでなく、組織全体の健全性を高める効果も期待できます。ここでは、具体的な4つのメリットについて詳しく解説します。

① 採用の客観性・公平性を担保できる

採用活動において、完全に主観を排除することは困難です。面接官も人間である以上、自分と似たタイプの候補者に好感を抱いたり(類似性バイアス)、第一印象に引きずられたり(ハロー効果)することがあります。こうした無意識のバイアスは、候補者の本質的な能力やポテンシャルを見誤らせ、採用の公平性を損なう原因となり得ます。

リファレンスチェックは、こうした面接官の主観的な評価に、第三者からの客観的な情報を加えることで、採用判断の客観性と公平性を大きく向上させます。 候補者と利害関係のない(あるいは少ない)元上司や同僚からの評価は、面接での印象とは異なる、より事実に近い候補者の姿を映し出します。

例えば、面接では非常に口数が少なく、消極的な印象だった候補者がいたとします。しかし、リファレンスチェックで元上司に話を聞いたところ、「彼は口数こそ少ないが、一度任せた仕事は最後まで粘り強くやり遂げる責任感の強い人物。特にデータ分析においては、誰よりも深く考察し、的確なインサイトを導き出していた」という評価が得られるかもしれません。この情報は、面接での印象だけでは見抜けなかった候補者の強みを明らかにし、より公平な評価を可能にします。

逆に、面接では非常に雄弁で魅力的に見えた候補者について、「アイデアを出すのは得意だが、地道な実行フェーズになると他のメンバーに任せきりになる傾向があった」といった情報が得られることもあります。

このように、複数の情報源(書類、面接、リファレンス)を突き合わせることで、一面的ではない、多角的で立体的な候補者像を描くことができます。 これは、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する上でも重要です。特定のタイプに偏らない、多様な人材の能力を正当に評価し、採用の機会を公平に提供するための有効なツールとなるのです。

② 書類選考や面接では分からない情報を得られる

職務経歴書は候補者が自身のキャリアをまとめたものであり、面接は限られた時間での自己アピールの場です。どちらも「過去の実績」や「保有スキル」といった、いわば静的な情報を伝えるのには適していますが、候補者が実際に仕事の現場でどのように振る舞うのか、といった動的な情報を得るのには限界があります。

リファレンスチェックは、この「静的な情報」と「動的な情報」のギャップを埋める上で絶大な効果を発揮します。 実際に共に働いた第三者だからこそ語れる、具体的なエピソードの中にこそ、候補者の本質が隠されています。

例えば、以下のような情報は、リファレンスチェックならではの貴重な情報と言えるでしょう。

- プレッシャー下での行動特性:「厳しい納期や予期せぬトラブルが発生した際、候補者はどのように対応していましたか?」

- チーム内での役割・貢献:「彼はリーダータイプでしたか、それとも縁の下の力持ちタイプでしたか?チームの雰囲気を良くするために、何かしていたことはありますか?」

- 学習意欲と成長性:「新しい知識やスキルを学ぶことに対して、どのような姿勢でしたか?苦手な分野を克服しようとする努力は見られましたか?」

- 対人関係の構築スタイル:「上司、同僚、部下、それぞれとどのような関係を築いていましたか?意見が対立した際に、感情的になることはありましたか?」

これらの情報は、候補者が新しい組織に入った後、どのようにチームに溶け込み、どのような場面で力を発揮し、どのような点でサポートが必要になるのかを予測するための重要なヒントとなります。特に、候補者の「弱み」や「改善点」に関する情報は、面接で本人から聞き出すのは難しいものですが、推薦者からは比較的客観的な意見として得られる可能性があります。これは決して候補者を貶めるためのものではなく、入社後の育成やマネジメントに活かすためのポジティブな情報として活用すべきものです。

③ 経歴詐称や虚偽の申告を発見できる可能性がある

採用活動において、経歴詐称は企業が最も避けたいリスクの一つです。学歴や職歴、保有資格といった明確な詐称だけでなく、プロジェクトにおける役割や成果を大幅に誇張するといったケースも後を絶ちません。

リファレンスチェックは、第三者による客観的な証言を通じて、こうした経歴詐称や虚偽の申告を牽制し、発見する機能を持っています。まず、選考プロセスにリファレンスチェックが含まれていることを候補者に事前に伝えるだけで、安易な嘘や誇張をしようとする候補者をためらわせる、一種の「抑止力」として機能します。

そして、実際にリファレンスチェックを行うことで、申告内容と推薦者の話との間に食い違いがないかを確認できます。例えば、「プロジェクトリーダーとして全体を統括した」と申告していた候補者について、推薦者が「彼はチームの一員として、主に〇〇の業務を担当していました」と証言した場合、そこには明確な乖離が存在します。

もちろん、この乖離が必ずしも悪意のある嘘とは限りません。候補者と推薦者の間で「リーダー」という言葉の定義が異なっていたり、候補者自身の自己評価が高すぎたりする可能性も考えられます。重要なのは、食い違いが見つかった場合に、その理由を確認することです。場合によっては、再度候補者本人にヒアリングを行い、認識のズレをすり合わせる機会にもなります。

このように、リファレンスチェックは、悪意のある詐称をフィルタリングするだけでなく、候補者の自己認識と他者評価のギャップを明らかにするという側面も持っています。このギャップの有無や大きさは、候補者の客観性や自己分析能力を測る上での一つの指標にもなり得ます。結果として、より信頼性の高い情報に基づいた採用判断が可能になるのです。

④ 入社後のミスマッチを未然に防げる

リファレンスチェックの最大のメリットは、採用のミスマッチを防ぎ、入社後の定着と活躍を促進することにあります。これは、前述した①〜③のメリットが総合的に作用した結果もたらされるものです。

採用のミスマッチは、スキルやカルチャーの不一致から生じます。リファレンスチェックによって、候補者のスキルレベルや働き方、価値観を客観的に把握することで、「自社の求める要件や文化に本当にフィットする人材か」という問いに対する判断精度が格段に向上します。 これにより、入社後に「こんなはずではなかった」という事態に陥るリスクを、企業・候補者双方で低減できます。

さらに、リファレンスチェックで得られた情報は、採用可否の判断だけでなく、入社後のオンボーディングやマネジメントにも大いに活用できます。 例えば、「彼は自主性を重んじる環境で最も力を発揮するタイプです」「細かいフィードバックをこまめに行うと、モチベーションが上がる傾向にあります」といった情報を事前に把握しておけば、配属先の選定や上司となる人物への情報共有、初期の業務の任せ方などを最適化できます。

候補者の強みだけでなく、「今後の成長のために改善すべき点」を把握しておくことも重要です。例えば、「プレゼンテーションの場面で少し緊張しやすい」という情報が得られれば、入社後の研修でプレゼン研修を勧めたり、最初は小規模なミーティングでの発表から任せたりといった配慮が可能になります。

このように、リファレンスチェックは、採用という「点」の評価で終わるのではなく、入社から定着、活躍という「線」のプロセス全体を円滑にするための、極めて戦略的なツールとなり得るのです。長期的な視点で見れば、ミスマッチによる離職コストの削減や、早期活躍による生産性の向上といった、大きな経営的メリットにつながります。

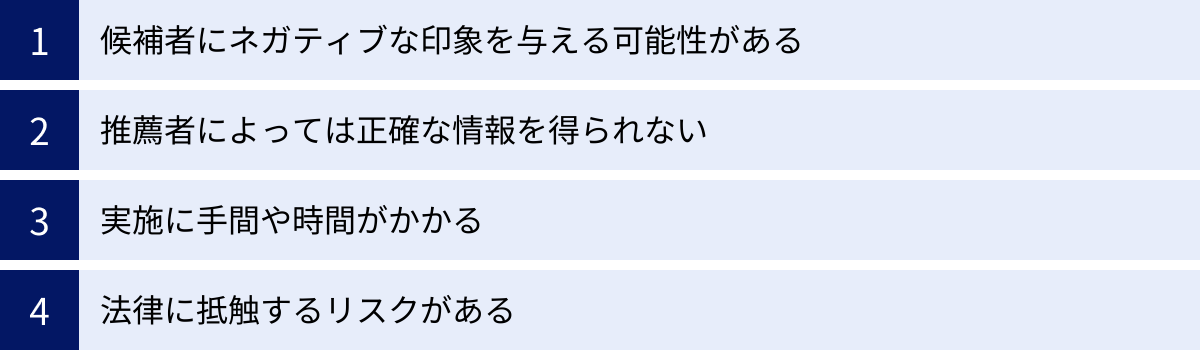

リファレンスチェックの4つのデメリット

リファレンスチェックは多くのメリットをもたらす一方で、実施にあたってはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらのリスクを理解し、適切に対処することが、トラブルを避けて効果を最大化する鍵となります。

① 候補者にネガティブな印象を与える可能性がある

リファレンスチェックの実施を伝えた際、候補者によっては「自分のことを信用していないのではないか」「疑われているのではないか」とネガティブに捉えてしまう可能性があります。特に、これまでリファレンスチェックを受けた経験がない候補者や、日本の伝統的な採用プロセスに慣れている候補者の場合、抵抗感や不信感を抱きやすい傾向があります。

このようなネガティブな印象は、候補者の入社意欲(候補者体験)を損なう原因となり得ます。最悪の場合、優秀な候補者が「そのような会社には行きたくない」と選考を辞退してしまうリスクも考えられます。特に、複数の企業から内定を得ているような優秀な人材ほど、企業の姿勢には敏感です。

このデメリットを回避するためには、リファレンスチェックの実施を伝える際のコミュニケーションが極めて重要になります。ただ単に「実施します」と事務的に伝えるのではなく、その目的を丁寧に説明する必要があります。

具体的には、

「これは、〇〇さん(候補者)のことを疑っているわけでは決してありません」

「私たちがリファレンスチェックを行うのは、〇〇さんのことをより深く理解し、入社後に最高のパフォーマンスを発揮できる環境を準備するためです」

「お互いの理解不足による入社後のミスマッチを防ぎ、〇〇さんにとっても私たちにとっても、最高の選択となるようにするためのポジティブなプロセスだと考えています」

といったように、候補者の利益にもつながる前向きな目的(ミスマッチ防止、活躍支援)を強調することが効果的です。誠実なコミュニケーションを通じて、リファレンスチェックが信頼関係を構築するための一環であることを理解してもらえれば、候補者の不安を和らげ、むしろ企業への信頼感を高めることにもつながるでしょう。

② 推薦者によっては正確な情報を得られない

リファレンスチェックの成否は、推薦者(リファレンス先)の質に大きく左右されます。しかし、推薦者から必ずしも客観的で正確な情報が得られるとは限らない、というリスクが存在します。

最も一般的なのが「推薦者バイアス」です。通常、推薦者は候補者自身が選びます。そのため、当然ながら自分と関係が良好で、良い評価をしてくれそうな人物(元上司や同僚)を選ぶ傾向があります。その結果、得られる情報がポジティブな内容に偏ってしまい、候補者の課題や改善点といったネガティブな側面が見えにくくなる可能性があります。

また、推薦者自身の問題として、記憶の曖昧さも挙げられます。特に退職してから時間が経っている場合、具体的なエピソードや成果について、記憶が不正確になっていることも少なくありません。さらに、推薦者自身が多忙で、リファレンスチェックに十分な時間を割けないケースもあります。その場合、形式的で当たり障りのない回答に終始してしまい、深い情報を引き出せないかもしれません。

稀なケースではありますが、候補者と円満でない形で退職した場合、元上司が個人的な感情から不当に低い評価をする可能性もゼロではありません。

これらのリスクを軽減するためには、いくつかの対策が考えられます。

- 複数の推薦者に依頼する: 一人の意見に偏らないよう、立場や関係性の異なる複数の人物(例:直属の上司と同僚)から話を聞くことで、情報の客観性を高めることができます。

- 推薦者の関係性を指定する: 「直近の職場で、1年以上一緒に働いた直属の上司」のように、企業側から推薦者の条件をある程度指定することも有効です。

- 質問の仕方を工夫する: 単純な評価を求めるだけでなく、「〇〇さんが直面した困難な状況と、それをどう乗り越えたか」といった具体的なエピソードを尋ねることで、客観的な事実に基づいた情報を引き出しやすくなります。

推薦者から得られる情報は、あくまで一つの参考意見であると捉え、その内容を鵜呑みにしない冷静な姿勢が求められます。

③ 実施に手間や時間がかかる

リファレンスチェックは、採用プロセスにおいて追加的な工数を発生させます。特に、採用担当者が手動で行う場合、その負担は決して小さくありません。

具体的なプロセスを挙げると、

- 候補者への説明と同意書の取得: 目的を説明し、個人情報取得に関する同意を法的に有効な形で得る。

- 推薦者の情報収集と依頼: 候補者から推薦者の氏名、連絡先、関係性を聞き取り、電話やメールでリファレンスチェックを依頼する。

- 日程調整: 電話で実施する場合、推薦者の都合に合わせて日程を調整する。

- 質問項目の作成: 候補者の職種やポジションに合わせて、効果的な質問を準備する。

- ヒアリングの実施: 30分〜1時間程度の時間をかけて、電話や面談でヒアリングを行う。

- レポートの作成と共有: ヒアリング内容を客観的なレポートにまとめ、採用関係者間で共有する。

これらの工程を候補者一人ひとりに対して行う必要があり、採用人数が多い場合や、採用スピードが重視される状況では、リファレンスチェックが採用活動のボトルネックになってしまう可能性があります。推薦者との連絡がスムーズにいかなかったり、レポート作成に時間がかかったりすることで、選考期間が長引き、その間に候補者が他社に決めてしまうといった機会損失にもつながりかねません。

この「手間と時間」というデメリットを解決する有効な手段が、後述するリファレンスチェック専用のWebサービスの活用です。これらのサービスは、同意取得からレポート作成までの一連のプロセスをオンライン上で効率化・自動化するため、採用担当者の負担を大幅に軽減できます。

④ 法律に抵触するリスクがある

リファレンスチェックは、候補者の個人情報を第三者から取得する行為であるため、実施方法を誤ると法律に抵触する重大なリスクを伴います。特に注意すべきなのが「個人情報保護法」と「職業安定法」です。

個人情報保護法:

この法律の観点から、最も重要なのは「候補者本人の明確な同意」を得ることです。本人の同意なく、企業が勝手に前職の会社に問い合わせて情報を収集することは、違法行為となります。同意は、口頭ではなく、後から証明できるよう書面や電子的な記録で取得することが強く推奨されます。また、収集した個人情報は、採用活動という目的の範囲内でのみ利用し、厳重に管理する義務があります。目的外利用や情報の漏洩は、企業の信頼を失墜させる深刻な問題に発展します。

職業安定法:

この法律では、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、病歴など、本人の適性や能力とは関係のない、差別に繋がる可能性のある個人情報の収集を原則として禁止しています。リファレンスチェックの質問においても、これらの事項に触れることは絶対に避けなければなりません。例えば、「候補者の持病について教えてください」「結婚や出産の予定はありますか?」といった質問は不適切です。あくまで、職務遂行能力に関わる客観的な事実に限定して質問する必要があります。

これらの法的リスクを正しく理解し、コンプライアンスを遵守した上でリファレンスチェックを実施することが、企業としての社会的責任を果たす上で不可欠です。知識に不安がある場合は、法務部門や弁護士に相談するか、コンプライアンス対応が整備された専門サービスを利用することを検討すべきです。

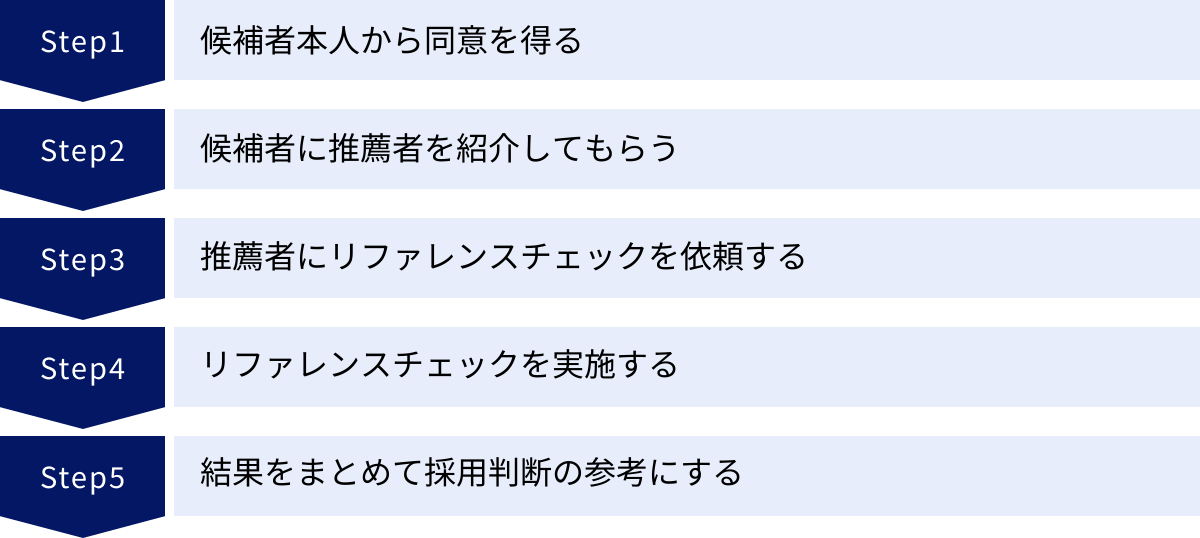

リファレンスチェックのやり方・流れ【5ステップ】

リファレンスチェックを効果的かつスムーズに進めるためには、確立された手順に従うことが重要です。ここでは、一般的なリファレンスチェックの実施フローを5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 候補者本人から同意を得る

リファレンスチェックのプロセスは、必ず候補者本人から明確な同意を得ることから始まります。 これは、前述の通り個人情報保護法を遵守するための絶対的な要件です。同意なしに実施することは違法行為であり、重大なトラブルに発展する可能性があります。

同意取得のタイミング:

同意を得るタイミングとして最適なのは、最終面接の前後です。選考の初期段階で伝えると、候補者に過度なプレッシャーや不信感を与えてしまう可能性があります。一方で、内定を出した後に実施を伝えると、「後出しだ」と不信感を抱かれたり、内定辞退につながったりするリスクがあります。最終面接まで進んだ候補者は入社意欲も高い状態にあるため、リファレンスチェックの意図を説明し、理解を得やすいタイミングと言えます。

同意の取得方法:

同意は、後のトラブルを避けるためにも、必ず書面や電子データなど記録に残る形で取得しましょう。口頭での同意だけでは「言った、言わない」の問題になりかねません。同意書には、以下の項目を明記することが望ましいです。

- リファレンスチェックを実施する旨

- 実施する目的(採用選考のため、など)

- 誰が(採用企業)、誰から(推薦者)、どのような情報(勤務状況、実績、人柄など)を取得するのか

- 取得した情報の利用目的と管理方法

- 候補者本人が同意する旨の署名・捺印または電子署名

この際、リファレンスチェックが候補者にとって不利益なものではなく、相互理解を深め、ミスマッチを防ぐためのポジティブなプロセスであることを丁寧に説明し、納得してもらうことが円滑な進行の鍵となります。

② 候補者に推薦者を紹介してもらう

候補者から同意を得たら、次にリファレンスチェックの対象となる推薦者を紹介してもらいます。誰を推薦者にするかによって得られる情報の質が大きく変わるため、ここは重要なステップです。

推薦者の選定:

一般的には、候補者の働きぶりを客観的かつ具体的に評価できる人物を推薦してもらうのが理想です。具体的には、以下のような関係性の人物が挙げられます。

- 直近の職場(または一つ前の職場)の直属の上司: 候補者の業務遂行能力、目標達成度、マネジメントからの評価を最もよく知る人物です。

- 同僚: チーム内での協調性、コミュニケーションスタイル、日常的な仕事への取り組み姿勢などを知るのに適しています。

- 部下(管理職候補の場合): マネジメントスタイル、育成能力、リーダーシップなどを評価してもらうのに最適です。

通常、関係性の異なる2名程度に推薦を依頼するのが一般的です。これにより、多角的な視点から候補者を評価でき、情報の客観性が高まります。

企業側から「直近の職場で1年以上共に働いた上司の方と、同僚の方、合計2名をお願いします」といったように、推薦者に求める関係性を具体的に指定することも、より質の高い情報を得るために有効です。

候補者からは、推薦者の「氏名」「会社名・役職」「候補者との関係」「連絡先(電話番号・メールアドレス)」といった情報を正確に提供してもらう必要があります。

③ 推薦者にリファレンスチェックを依頼する

推薦者の情報を受け取ったら、次に推薦者本人にリファレンスチェックへの協力を依頼します。推薦者は善意で協力してくれる第三者であるため、丁寧かつ誠実な対応を心がけることが絶対的なマナーです。

依頼は電話やメールで行うのが一般的です。突然電話をかけるのではなく、まずはメールで丁重に依頼し、電話でのヒアリングを希望する場合は、候補日時をいくつか提示して調整するのがスムーズでしょう。

依頼メールには、以下の内容を盛り込むと、推薦者も安心して協力しやすくなります。

- 自己紹介: 会社名、部署名、担当者名。

- 依頼の経緯: 〇〇様(候補者)ご本人から同意を得て、推薦者としてご紹介いただいた旨。

- リファレンスチェックの目的: 採用選考にあたり、〇〇様の以前の働きぶりについてお伺いしたい旨。

- 所要時間の目安: 「30分程度」など、具体的な時間を明記する。

- 質問内容の概要: 「勤務状況や実績、コミュニケーションについて」など、大まかな内容を伝えておくと、推薦者も心の準備ができます。

- 回答方法の選択肢: 電話、メールでの回答、Webフォームへの入力など、推薦者の都合に合わせられるよう複数の選択肢を提示すると親切です。

- 謝意: 協力に対する感謝の言葉。

推薦者は業務の合間を縫って協力してくれるため、相手への配慮を忘れず、できるだけ負担をかけないような進め方が求められます。

④ リファレンスチェックを実施する

推薦者の協力が得られたら、いよいよリファレンスチェックを実施します。実施方法は主に「電話」「書面(メール)」「Webサービス」の3つがありますが、どの方法を選択するにしても、事前の準備が重要です。

質問項目の準備:

あらかじめ、候補者のポジションや経歴に合わせて、聞きたいことをリストアップし、質問項目を作成しておきます。質問は、評価がブレないように、全ての推薦者に共通のコアな質問を用意しつつ、推薦者の立場(上司か同僚か)に応じて質問をアレンジすると良いでしょう。質問は「はい/いいえ」で終わるクローズドクエスチョンだけでなく、具体的なエピソードを引き出す「どのように」「なぜ」といったオープンクエスチョンを多用するのがポイントです。

実施時の注意点:

- 冒頭での再確認: ヒアリングの冒頭で、改めて目的を説明し、候補者本人の同意を得ていることを伝えます。

- 中立的な姿勢: 質問者はあくまで中立的な立場で、誘導尋問にならないように注意します。

- 客観的な事実と主観的な意見の区別: 「〇〇という実績がありますが、これは事実ですか?」といった事実確認と、「〇〇さんの強みは何だと思いますか?」といった意見を求める質問を意識して使い分け、回答を記録する際も両者を区別します。

- 深掘り: 回答に対しては、「具体的にはどういうことですか?」「その時、どう感じましたか?」などと深掘りし、より具体的な情報を引き出します。

ヒアリングの内容は、後で正確に振り返れるように、必ずメモを取るか、許可を得て録音しましょう。

⑤ 結果をまとめて採用判断の参考にする

リファレンスチェックが完了したら、得られた情報を整理し、レポートとしてまとめます。このレポートが、採用の最終判断を行うための重要な資料となります。

レポートの作成:

レポートは、感情的な記述を避け、できるだけ客観的な事実に基づいて作成します。推薦者の発言をそのまま羅列するのではなく、「勤務態度」「実績・スキル」「人柄・協調性」といったカテゴリに分けて整理すると、評価のポイントが分かりやすくなります。

特に、面接での候補者の発言や自己評価と、推薦者の評価が一致している点、乖離している点を明確にすることが重要です。乖離がある場合は、その理由について考察を加えると、より深い分析が可能になります。

結果の活用:

完成したレポートは、採用に関わる全ての関係者(人事、配属先部署の責任者、役員など)で共有し、最終的な採用判断の材料とします。

ここで最も重要なのは、リファレンスチェックの結果だけで採用可否を決定しないということです。リファレンсチェックは、あくまでも書類選考や面接など、他の選考プロセスで得られた情報を補完し、総合的な人物像を把握するためのものです。ネガティブな情報があった場合も、それが採用の決定的な障害となるものなのか、あるいは入社後のフォローでカバーできる範囲のものなのかを、他の情報と照らし合わせながら冷静に判断する必要があります。

以上の5つのステップを丁寧に行うことで、リファレンスチェックは採用の精度を飛躍的に高める強力なツールとなります。

リファレンスチェックの具体的な実施方法

リファレンスチェックを実施する方法は、大きく分けて「電話」「書面(メールや郵送)」「Webサービス」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の状況や目的に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

| 実施方法 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 電話 | ・声のトーンやニュアンスが伝わり、感情的な側面も把握しやすい ・会話の流れで柔軟に深掘りした質問ができる ・スピーディーに情報を得られる可能性がある |

・推薦者との日程調整が煩雑 ・会話の記録が取りにくく、担当者による評価のブレが生じやすい ・「言った、言わない」のトラブルリスクがある |

・特定の重要なポジションで、候補者の内面を深く理解したい企業 ・採用人数が少なく、個別対応が可能な企業 |

| 書面(メール/郵送) | ・推薦者が自分の都合の良い時間に回答できる ・回答がテキストで残るため、記録・共有が容易 ・複数人に一斉に依頼でき、コストも低い |

・回答を得るまでに時間がかかる場合がある ・定型的で表面的な回答になりがち ・回答内容に疑問があっても、その場で深掘りできない |

・コストを最優先で抑えたい企業 ・基本的な事実確認(在籍期間など)を主目的とする企業 ・海外の推薦者など、時差がある場合に有効 |

| Webサービス | ・同意取得からレポート作成までプロセス全体が効率化・自動化される ・コンプライアンス(個人情報保護法など)に準拠した設計で安心 ・レポートが標準化され、候補者間の比較がしやすい ・なりすまし防止機能などセキュリティが高い |

・サービス利用料(コスト)がかかる ・自社のニーズに合ったサービスを選定する必要がある |

・多くの候補者にリファレンスチェックを実施したい企業 ・採用プロセス全体の効率化とスピードアップを図りたい企業 ・コンプライアンスを重視し、法務リスクを避けたい企業 |

電話で確認する

電話は、古くから行われている伝統的なリファレンスチェックの方法です。最大のメリットは、リアルタイムの対話を通じて、推薦者の声のトーンや言葉のニュアンスといった非言語的な情報を感じ取れる点にあります。テキストだけでは伝わらない、ためらいや熱意といった感情的な側面から、回答の信憑性を推し量ることも可能です。

また、会話の流れの中で、気になった点をその場で「もう少し具体的に教えていただけますか?」と深掘りできるため、柔軟性が高く、質の高い情報を引き出せる可能性があります。特に、経営幹部や専門職など、代替の効かない重要なポジションの採用においては、候補者の人物像を深く理解するために非常に有効な手段です。

一方で、デメリットも少なくありません。まず、推薦者と採用担当者の双方のスケジュールを調整する手間がかかります。多忙な推薦者とはなかなか時間が合わず、選考が滞ってしまうこともあります。また、会話の内容を正確に記録するのが難しく、メモを取る担当者によって情報の解釈に差が生まれ、評価が属人化しやすいという問題もあります。録音するには相手の許可が必要であり、心理的なハードルも高いでしょう。さらに、口頭でのやりとりは「言った、言わない」という後々のトラブルに発展するリスクも内包しています。

書面(メールや郵送)で確認する

書面によるリファレンスチェックは、質問項目を記載したフォーマットをメールや郵送で推薦者に送り、回答を記入して返送してもらう方法です。この方法のメリットは、推薦者が時間や場所の制約を受けず、自分の都合の良いタイミングでじっくり考えて回答できる点です。これにより、推薦者の負担を軽減し、協力してもらいやすくなる場合があります。

また、回答が全てテキストデータとして残るため、記録の正確性が高く、社内での情報共有も容易です。コストも通信費程度で済むため、手軽に導入できる点も魅力です。

しかし、デメリットとしては、回答が得られるまでに時間がかかることが挙げられます。推薦者が返信を後回しにしてしまうと、選考プロセス全体が遅延する原因となります。また、書面での回答は、どうしても定型的で当たり障りのない内容になりがちです。電話のように、その場で疑問点を深掘りすることができないため、表面的な情報の確認に留まってしまう可能性があります。候補者と推薦者が事前に回答内容を打ち合わせする、といったことも起こり得ます。そのため、書面での確認は、在籍期間や役職といった基本的な事実確認には向いていますが、人柄や潜在能力といった定性的な情報を深く知りたい場合には不向きと言えるでしょう。

Webサービスを利用する

近年、リファレンスチェックの主流となりつつあるのが、専用のWebサービスを利用する方法です。これらのサービスは、リファレンスチェックに関わる一連の業務をオンライン上で一元管理し、効率化・自動化するために設計されています。

最大のメリットは、採用担当者の圧倒的な工数削減です。候補者への同意取得、推薦者への依頼、リマインド、レポートの自動生成といった煩雑な作業をシステムが代行してくれるため、担当者は本来注力すべきコア業務(候補者とのコミュニケーションや最終判断など)に集中できます。

また、コンプライアンス面での安心感も大きな利点です。個人情報保護法に準拠した同意取得フローが組み込まれており、法務リスクを気にすることなく、安全にリファレンスチェックを実施できます。レポートも客観的なフォーマットで標準化されているため、担当者による評価のブレを防ぎ、候補者間の公平な比較が可能です。サービスによっては、推薦者のなりすましを防ぐための本人確認機能や、海外の推薦者に対応した多言語機能などを備えているものもあります。

デメリットとしては、サービス利用料というコストが発生する点が挙げられます。料金体系はサービスによって様々ですが、月額制や従量課金制が一般的です。しかし、採用担当者の人件費や、ミスマッチによる損失を考慮すれば、十分に投資価値のあるコストだと考えることもできます。自社の採用人数や予算、求める機能などを考慮し、最適なサービスを選定することが重要です。

リファレンスチェックの質問例【カテゴリ別】

リファレンスチェックでどのような質問をするかは、その効果を左右する最も重要な要素です。ここでは、候補者の様々な側面を明らかにするための質問例を5つのカテゴリに分けて、合計40個紹介します。質問の意図も合わせて理解し、自社の採用要件に合わせてカスタマイズして活用してください。

勤務状況に関する質問

ここでは、候補者の基本的な仕事への取り組み姿勢、責任感、勤怠状況などを確認します。社会人としての基礎となる部分であり、信頼性を測る上で重要です。

- 〇〇様(候補者)の在籍期間と役職、具体的な仕事内容について教えていただけますか?(職務経歴書の事実確認)

- 〇〇様の勤務態度はいかがでしたか?(例:遅刻や欠勤の頻度など)(基本的な就業規則の遵守状況を確認)

- 仕事に対する責任感はどの程度ありましたか?具体的なエピソードがあれば教えてください。(最後までやり遂げる力があるか)

- 締め切りや納期を遵守する意識は高かったですか?(計画性や時間管理能力を測る)

- 業務上の指示に対する理解力や実行スピードはいかがでしたか?(指示系統の中でのパフォーマンスを確認)

- ストレスがかかる状況(例:繁忙期、トラブル発生時)で、〇〇様はどのように対応していましたか?(ストレス耐性や冷静さを確認)

- コンプライアンスや情報セキュリティに対する意識はどのようでしたか?(企業のルールを守る意識があるか)

- もし改善点を挙げるとすれば、〇〇様の勤務状況においてどのような点がありますか?(客観的な視点からの課題を引き出す)

スキル・実績に関する質問

候補者が申告しているスキルや実績の裏付けを取り、その再現性や応用力を確認します。具体的な成果やプロセスを深掘りすることがポイントです。

- 職務経歴書に「〇〇という実績を上げた」とありますが、このプロジェクトでの〇〇様の具体的な役割と貢献度について教えてください。(実績の事実確認と貢献度の把握)

- 〇〇様が業務で発揮されていた最も大きな強み(スキル)は何でしたか?具体的なエピソードを交えて教えてください。(第三者から見た強みの確認)

- 逆に、〇〇様が今後さらに伸ばすべきスキルや知識はどのような点だと思いますか?(成長ポテンシャルや課題の把握)

- 〇〇様が担当した業務の中で、最も成果を上げたものは何ですか?その成功要因は何だったと思いますか?(成功体験の背景を探る)

- 業務において、何か新しい提案や改善活動を行った事例はありますか?(主体性や課題発見能力を確認)

- 〇〇様は、どのような業務や役割を与えられた時に、最も能力を発揮するタイプでしたか?(活躍できる環境や適性を探る)

- 弊社の〇〇というポジションで求められる△△というスキルについて、〇〇様はどの程度のレベルにあると思われますか?(求めるスキルとのフィット感を確認)

- 〇〇様の仕事の進め方で、特に印象に残っている点はありますか?(例:計画性、独創性など)(業務遂行のスタイルを把握)

人物像・人柄に関する質問

スキルや実績だけでは分からない、候補者の内面的な特性や価値観を探るための質問です。カルチャーフィットを見極める上で非常に重要です。

- 〇〇様を3つの単語で表現するとしたら、どのような言葉が思い浮かびますか?(直感的な人物イメージを掴む)

- 〇〇様の長所と、あえて挙げるとすれば短所はどのような点だと思いますか?(自己評価とのギャップを確認)

- 周囲からはどのような人物として見られていましたか?(職場でのキャラクターを把握)

- 新しい環境や変化に対する順応性はいかがでしたか?(環境適応能力を測る)

- 学習意欲や自己成長に対する姿勢はどのようなものでしたか?(向上心の有無を確認)

- どのような価値観を大切にして仕事に取り組んでいる方でしたか?(仕事観や倫理観を探る)

- もし機会があれば、もう一度〇〇様と一緒に働きたいと思いますか?その理由も教えてください。(推薦者の本音を引き出し、総合的な評価を測るための強力な質問)

- 〇〇様の採用を検討している企業に対して、何か伝えておきたいことはありますか?(推薦者が特に強調したい点を引き出す)

チームワーク・コミュニケーションに関する質問

組織で働く上で不可欠な協調性や、他者との関わり方について確認します。チームで成果を出せる人材かを見極めます。

- チームの中では、どのような役割を担うことが多かったですか?(リーダー、ムードメーカー、サポート役など)(チーム内でのポジショニングを把握)

- 上司、同僚、部下、それぞれに対して、どのようにコミュニケーションを取っていましたか?(対人関係の構築スタイルを確認)

- 報告・連絡・相談は適切なタイミングでできていましたか?(基本的なビジネスコミュニケーション能力の確認)

- チームのメンバーと意見が対立した際に、どのように対応していましたか?(対立解消能力や柔軟性を測る)

- 他のメンバーの意見に耳を傾ける姿勢はありましたか?(傾聴力や協調性を確認)

- 他のメンバーが困っている時に、手助けをするような場面はありましたか?(利他性やチームへの貢献意欲を測る)

- どのようなタイプの人物と一緒に働くのが得意(または苦手)そうでしたか?(相性や配属先を検討する材料にする)

- 〇〇様がチームにいることで、チーム全体にどのような良い影響がありましたか?(チームへの貢献価値を測る)

マネジメントスキルに関する質問

管理職やリーダー候補の採用の場合に、特に重要となる質問カテゴリです。チームを率いて成果を出す能力があるかを確認します。

- 〇〇様は部下や後輩の指導・育成にどのように関わっていましたか?具体的なエピソードがあれば教えてください。(育成能力の確認)

- 部下の目標設定や進捗管理は、どのように行っていましたか?(目標管理能力の確認)

- 部下のモチベーションを高めるために、何か工夫していたことはありますか?(動機付けのスキルを測る)

- 部下に対して、どのようにフィードバック(賞賛や指摘)を行っていましたか?(フィードバックスキルの確認)

- 困難な意思決定を迫られた場面で、〇〇様はどのように判断を下していましたか?(意思決定能力や判断力を測る)

- チームのビジョンや目標を、メンバーにどのように伝えていましたか?(ビジョン浸透力を確認)

- 部下からはどのような上司として慕われて(あるいは評価されて)いましたか?(部下からの客観的な評価を確認)

- リーダーとして、〇〇様に今後期待することはどのような点ですか?(リーダーとしての成長ポテンシャルを探る)

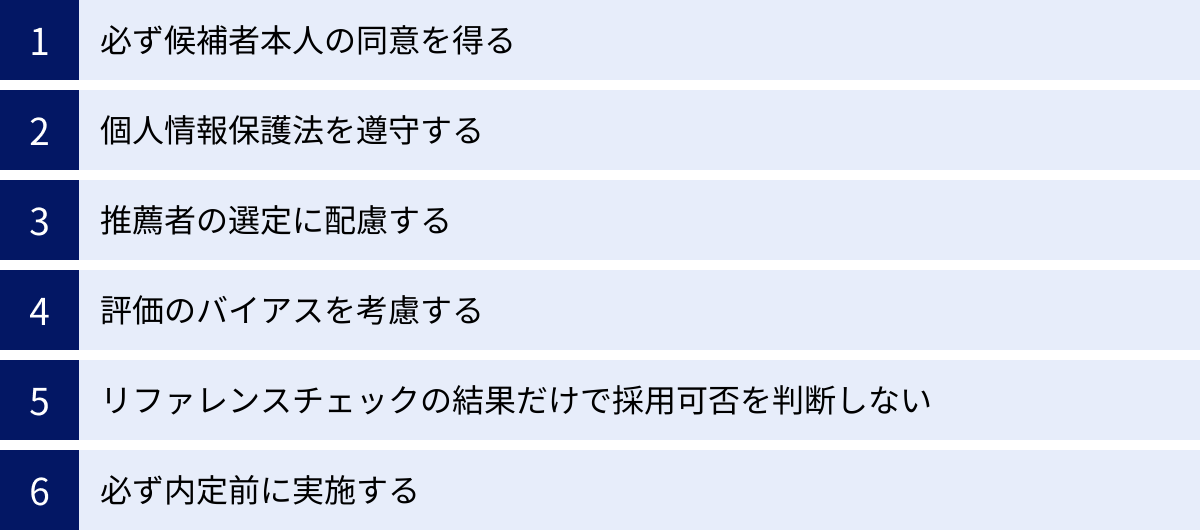

リファレンスチェックを実施する際の6つの注意点

リファレンスチェックは非常に有効な採用手法ですが、その実施にあたっては細心の注意を払う必要があります。特に、法的・倫理的な観点を軽視すると、企業の信頼を損なう事態になりかねません。ここでは、必ず押さえておくべき6つの注意点を解説します。

① 必ず候補者本人の同意を得る

これは最も重要かつ基本的な注意点です。候補者本人の明確な同意なしにリファレンスチェックを行うことは、個人情報保護法に違反する違法行為です。たとえ採用したいという善意からであっても、無断での調査は許されません。

同意は、単に「リファレンスチェックを行います」と伝えるだけでは不十分です。後のトラブルを避けるためにも、必ず書面や電子署名付きの同意書といった、記録に残る形で取得してください。その際には、どの企業が、どのような目的で、誰から、どのような情報を取得し、どのように利用・管理するのかを明記し、候補者が内容を十分に理解した上で同意できる状況を整える必要があります。このプロセスを怠ると、候補者からの信頼を失うだけでなく、法的な罰則の対象となるリスクがあります。

② 個人情報保護法を遵守する

同意を得た後も、個人情報保護法の遵守は続きます。リファレンスチェックで得られた情報は、氏名、職歴、評価など、すべてが機微な個人情報です。企業はこれらの情報を適切に取り扱う義務を負っています。

具体的には、以下の点を徹底する必要があります。

- 目的外利用の禁止: 取得した情報は、同意を得た「採用選考」という目的以外に利用してはいけません。例えば、マーケティング活動や他の目的で本人の情報を利用することは禁じられています。

- 安全管理措置: 取得した情報が漏洩、滅失、毀損しないよう、アクセス制限や物理的な保管場所の施錠など、組織的・技術的な安全管理措置を講じる必要があります。リファレンスレポートの取り扱いには細心の注意を払い、不要になった情報は速やかに適切な方法で破棄・削除しなければなりません。

- 第三者提供の制限: 候補者の同意なく、取得した情報を他の企業などの第三者に提供することは原則としてできません。

これらの義務を怠ると、法的な責任を問われるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。

③ 推薦者の選定に配慮する

推薦者は候補者本人が選ぶのが基本ですが、企業側も無関心であってはいけません。候補者が自分に都合の良い人物ばかりを選んでしまうと、得られる情報の客観性が損なわれてしまいます。

これを防ぐためには、企業側から推薦者に求める条件をある程度提示することが有効です。「直近の職場で1年以上一緒に働いた直属の上司の方1名と、同僚の方1名」といったように、関係性や期間を具体的に指定することで、より客観的で信頼性の高い情報を得やすくなります。

また、候補者が現職の企業に転職活動を知られたくない場合など、直属の上司に依頼するのが難しいケースもあります。その場合は、無理強いせず、一つ前の職場の上司や、現職でも信頼できる他部署の人物など、代替案を柔軟に検討する姿勢も大切です。候補者の状況に配慮しつつ、できるだけ質の高い情報が得られるよう、コミュニケーションを取りながら進めましょう。

④ 評価のバイアスを考慮する

人間が評価する以上、そこには必ず何らかのバイアス(偏り)が介在する可能性を認識しておく必要があります。推薦者から得られた情報を鵜呑みにせず、批判的な視点を持って内容を吟味することが重要です。

例えば、以下のようなバイアスが考えられます。

- ハロー効果: 推薦者が候補者と非常に親しい場合、一つの良い点に引っ張られて、すべてを高く評価してしまう。

- 寛大化/厳格化傾向: 推薦者自身の評価基準が、全体的に甘い、あるいは厳しい。

- 個人的な感情: 候補者との個人的な関係性(好き嫌い)が評価に影響してしまう。

これらのバイアスの影響を最小限にするためには、一人の推薦者の意見だけでなく、必ず複数の推薦者から話を聞くことが有効です。上司と同僚など、異なる立場からの意見を照らし合わせることで、より多角的で客観的な候補者像が浮かび上がってきます。また、評価そのものだけでなく、「なぜそう評価するのか」という具体的なエピソードを深掘りして聞くことで、評価の根拠を確かめることができます。

⑤ リファレンスチェックの結果だけで採用可否を判断しない

リファレンсチェックは強力なツールですが、万能ではありません。その結果は、あくまで採用判断における一つの参考情報と位置づけるべきです。リファレンスチェックの結果のみを根拠に、安易に採用・不採用を決定することは避けるべきです。

例えば、リファレンスチェックでいくつかネガティブな情報が得られたとしても、それが面接で感じた候補者の大きな魅力やポテンシャルを覆すほど重大なものなのか、慎重に判断する必要があります。逆に、リファレンスチェックの結果が非常に良くても、面接での受け答えに論理的な矛盾があったり、自社の求めるスキルセットと明確なギャップがあったりする場合には、その懸念点を無視すべきではありません。

重要なのは、書類選考、筆記試験、複数回の面接、そしてリファレンスチェックといった、選考プロセス全体を通じて得られた全ての情報を総合し、最終的な判断を下すことです。それぞれの選考手法の長所と短所を理解し、多角的な視点から候補者を評価する姿勢が、採用の成功確率を高めます。

⑥ 必ず内定前に実施する

リファレンスチェックを実施するタイミングは、必ず「内定を出す前」にしなければなりません。日本の労働法では、企業が候補者に内定を通知した時点で、「始期付解約権留保付労働契約」という一種の労働契約が成立したと解釈されるのが一般的です。

つまり、内定を出した後にリファレンスチェックを行い、その結果を理由に内定を取り消すことは、「解雇」に相当する行為と見なされる可能性があります。そして、解雇には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法第16条)という厳しい法規制(解雇権濫用法理)が適用されます。

リファレンスチェックで判明した事実が、内定取り消しの正当な理由として認められるのは、「重大な経歴詐称が発覚した」など、「その事実を採用時に知っていれば、まず間違いなく採用しなかった」と言えるような、極めて限定的なケースに限られます。「期待していたほどの評価ではなかった」「性格が社風に合わなそうだ」といった程度の理由では、不当な内定取り消しとして、候補者から訴訟を起こされるリスクが非常に高いです。

このようなトラブルを避けるためにも、リファレンスチェックは必ず内定を出す前の、最終選考の一環として実施するように徹底しましょう。

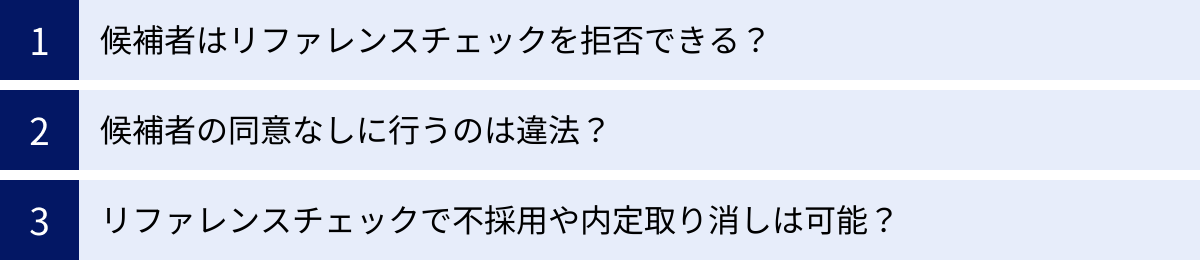

リファレンスチェックに関するよくある質問

ここでは、リファレンスチェックに関して、採用担当者や候補者からよく寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。

候補者はリファレンスチェックを拒否できる?

結論から言うと、候補者はリファレンスチェックを拒否できます。 リファレンスチェックは候補者本人の同意に基づいて行われるものであり、強制することはできません。候補者が同意しない以上、企業はリファレンスチェックを実施することはできません。

しかし、候補者が正当な理由なくリファレンスチェックを拒否した場合、企業側が「何か隠したいことがあるのではないか」「採用に対して非協力的である」といった懸念を抱くのは自然なことです。その結果、他の候補者と比較して不利な評価を受け、結果的に不採用となる可能性は十分に考えられます。

一方で、候補者がリファレンスチェックを拒否するのには、もっともな理由がある場合も少なくありません。最も多いのが「現職の企業に転職活動を知られたくない」という理由です。現職の上司や同僚に推薦を依頼することで、転職活動が露見し、社内での立場が危うくなることを恐れるのは当然のことです。

このような場合、企業側は候補者の状況に配慮し、柔軟な対応を検討すべきです。例えば、以下のような代替案が考えられます。

- 推薦者の変更: 現職ではなく、一つ前の職場の元上司や元同僚に依頼する。

- 実施タイミングの調整: 内定直前のタイミングまで実施を待つ。

- リファレンスチェック以外の方法での確認: 追加の面接を設定し、懸念点を直接ヒアリングする。

候補者が拒否したからといって即座に不採用とするのではなく、まずはその理由を丁寧にヒアリングし、代替案を模索する姿勢が、候補者との信頼関係を築く上で重要です。

候補者の同意なしに行うのは違法?

はい、明確に違法です。

前述の通り、候補者本人の明確な同意を得ずに、企業が独自に前職の企業や関係者に連絡を取り、候補者の情報を収集する行為は、個人情報保護法に違反します。

個人情報保護法では、個人情報を第三者から取得する際には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが義務付けられています。これに違反した場合、企業は行政からの勧告や命令の対象となり、従わない場合には罰則(懲役や罰金)が科される可能性があります。

また、探偵事務所や興信所といった調査会社に依頼して、候補者の身辺調査(いわゆるバックグラウンドチェック)を行う場合も同様に、本人の同意が必要です。同意なく行えば、依頼した企業も法的責任を問われる可能性があります。

違法行為であることはもちろん、候補者の同意なく裏で調査を行うような企業は、候補者からの信頼を完全に失います。SNSなどでその事実が拡散されれば、企業の評判は大きく傷つくでしょう。コンプライアンス遵守の観点からも、倫理的な観点からも、同意のないリファレンスチェックや身元調査は絶対に行ってはいけません。

リファレンスチェックで不採用や内定取り消しは可能?

不採用は可能ですが、内定取り消しは極めて困難です。この二つは法的な意味合いが大きく異なるため、分けて考える必要があります。

不採用について:

リファレンスチェックは、採用選考プロセスの一環です。そのため、リファレンスチェックで得られた情報(例:申告された実績と大きな乖離があった、協調性に重大な懸念が見つかったなど)を、面接や書類選考の結果と総合的に判断した結果、「自社の採用基準を満たさない」として不採用の判断を下すことは、企業の採用の自由の範囲内であり、法的に問題ありません。 ただし、その判断は合理的で客観的な理由に基づく必要があります。

内定取り消しについて:

一方、内定取り消しは非常にハードルが高くなります。前述の通り、候補者への内定通知によって労働契約が成立したと見なされるため、内定取り消しは「解雇」と同じ扱いになります。労働契約法第16条により、解雇が法的に有効と認められるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。

リファレンスチェックの結果を理由とした内定取り消しが認められるのは、

- 重大な経歴詐称が発覚した場合(例:大卒と偽っていたが実は高卒だった、重大な犯罪歴を隠していたなど)

- 採用の前提となる資格や能力を有していないことが判明した場合

といった、「もし採用選考時にその事実を知っていれば、内定を出すことはなかったであろう」と客観的に判断される重大な事由がある場合に限られます。

「推薦者の評価が思ったより低かった」「性格が社風に合わないかもしれない」といった主観的・抽象的な理由での内定取り消しは、不当解雇として無効と判断される可能性が極めて高いです。このようなリスクを避けるためにも、リファレンスチェックは必ず内定を出す前に実施することが鉄則です。

おすすめのリファレンスチェックサービス3選

リファレンスチェックの効率化とコンプライアンス遵守を両立させるためには、専門のWebサービスを活用するのが最も確実な方法です。ここでは、国内で広く利用されている代表的なリファレンスチェックサービスを3つご紹介します。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 | 料金体系(例) |

|---|---|---|---|

| back check | 株式会社ROXX | ・オンライン完結、最短即日でレポート取得可能 ・不正対策・コンプライアンス準拠に強み ・国内導入社数No.1の実績(公式サイトより) |

月額プラン、チケットプランなど |

| MiKiWaMe Point | 株式会社HRRT | ・適性検査とリファレンスチェックを統合 ・候補者の活躍・定着の可能性を予測 ・多角的な人物像の可視化 |

従量課金プラン、月額プランなど |

| Parame Recruit | 株式会社Parame | ・候補者・推薦者体験(CX/RX)を重視 ・推薦者への謝礼送付機能 ・ポジティブな情報収集に特化 |

初期費用+従量課金プランなど |

| 料金体系や機能の詳細は、各サービスの公式サイトで最新の情報をご確認ください。 |

① back check

back check(バックチェック) は、株式会社ROXXが提供する、オンライン完結型のリファレンスチェックサービスです。国内における導入社数No.1を謳っており(参照:back check 公式サイト)、スタートアップから大手企業まで、幅広い業種・規模の企業で導入実績があります。

最大の特徴は、圧倒的なスピードと手軽さです。候補者の登録からレポート取得まで、最短即日で完了することが可能で、採用スピードを損ないません。採用担当者は候補者情報を登録するだけで、その後の同意取得、推薦者への依頼、回答の回収、レポート生成まで、すべてがシステム上で自動的に進められます。

また、コンプライアンスとセキュリティ面にも力を入れています。個人情報保護法に完全準拠した同意取得フローはもちろんのこと、推薦者のなりすましを防ぐための本人確認機能(身分証明書の提出など)も備えており、安心して利用できます。レポートは、ネガティブ・ポジティブな情報を客観的に整理し、候補者の人物像を分かりやすく可視化してくれるため、採用判断に直結する質の高い情報を得られます。

料金プランも、利用頻度に応じた月額プランや、必要な分だけ購入できるチケットプランなどが用意されており、企業のニーズに合わせて柔軟に選択できます。初めてリファレンスチェックを導入する企業や、多くの候補者に効率よく実施したい企業にとって、第一の選択肢となるサービスです。

参照:back check 公式サイト

② MiKiWaMe Point

MiKiWaMe Point(ミキワメ ポイント) は、株式会社HRRTが提供するサービスで、「適性検査」と「リファレンスチェック」を組み合わせている点が最大の特徴です。

まず、候補者に独自の適性検査を受検してもらい、その性格や価値観、ストレス耐性などをデータとして可視化します。その上で、リファレンスチェックを行い、第三者からの客観的な評価を収集します。これにより、本人の自己評価(適性検査)と他者からの客観的評価(リファレンス)を掛け合わせ、多角的かつ立体的に候補者の人物像を分析できるのです。

特に、入社後の「活躍・定着」を予測するアルゴリズムに強みを持っています。自社のハイパフォーマーの性格特性などを分析し、それと候補者のデータを比較することで、カルチャーフィットの度合いや活躍可能性を数値で示すことができます。

リファレンスチェックで得られた定性的な情報と、適性検査で得られた定量的なデータを組み合わせることで、勘や印象に頼らない、データに基づいた科学的な採用判断を支援します。採用のミスマッチを徹底的に防ぎ、入社後の活躍までを見据えた採用活動を行いたい企業に最適なサービスと言えるでしょう。

参照:MiKiWaMe Point 公式サイト

③ Parame Recruit

Parame Recruit(パラミー リクルート) は、株式会社Parameが提供するリファレンスチェックサービスです。このサービスが特に重視しているのは、候補者体験(CX)と推薦者体験(RX)の向上です。

リファレンスチェックが候補者に与えがちな「疑われている」というネガティブな印象を払拭し、「自分のことをより深く知ってもらうためのポジティブな機会」と捉えてもらうための工夫が随所に見られます。その一つが、推薦者への謝礼送付機能です。時間を割いて協力してくれた推薦者に対し、Amazonギフト券などの謝礼をシステムを通じて簡単に送付できます。これにより、推薦者の満足度が高まり、より質の高い回答を得やすくなるだけでなく、候補者や推薦者に対して誠実な姿勢を示すことで、企業の評判向上にもつながります。

Parame Recruitは、候補者の懸念点を探るネガティブチェックというよりも、候補者の知られざる魅力を引き出す「ポジティブリファレンス」の側面に力を入れています。面接だけでは伝えきれなかった強みや実績を第三者の声によって証明し、採用を後押しすることを目指しています。候補者やその関係者との良好な関係を築きながら、ポジティブな側面から採用の意思決定をしたいと考える企業におすすめのサービスです。

参照:Parame Recruit 公式サイト