現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長を遂げるためには、優れた人材の確保が不可欠です。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化といった社会情勢の変化に伴い、従来通りの採用手法だけでは優秀な人材を獲得することが困難になっています。そこで注目されているのが「リクルートメント」という考え方です。本記事では、リクルートメントの基本的な概念から、従来の「採用」との違い、戦略的な活動プロセス、具体的な手法、そして成功のためのポイントまで、網羅的に解説します。企業の未来を担う人材獲得戦略のヒントとして、ぜひご活用ください。

目次

リクルートメントとは

リクルートメント(Recruitment)とは、企業の経営戦略や事業計画に基づいて、将来必要となる人材を定義し、その人材を獲得するために行う能動的・計画的な活動全般を指します。単に欠員を補充するだけでなく、事業の成長や組織の変革を見据え、どのような人材が、いつ、何人必要になるのかを予測し、潜在的な候補者層へ戦略的にアプローチしていく一連のプロセスがリクルートメントです。

この活動には、採用ターゲットの明確化、企業の魅力発信(採用ブランディング)、候補者との関係構築(タレントプーリング)、選考プロセスの最適化、そして内定後のフォローまで、幅広い領域が含まれます。つまり、リクルートメントは短期的な欠員補充ではなく、企業の未来を創るための、中長期的かつ戦略的な人材獲得活動であると言えます。この能動的な姿勢こそが、従来の「採用」と一線を画す最大の特徴です。

採用(Hiring)との違い

リクルートメントと採用(Hiring)は、しばしば同義で使われることがありますが、その本質的な意味合いは大きく異なります。両者の違いを「目的」「アプローチ方法」「活動期間」の3つの観点から詳しく見ていきましょう。これらの違いを理解することが、効果的な人材獲得戦略を立てる第一歩となります。

| 比較項目 | 採用(Hiring) | リクルートメント(Recruitment) |

|---|---|---|

| 目的 | 欠員補充(現在〜短期的な課題解決) | 事業成長のための戦略的人材獲得(中長期的な未来への投資) |

| アプローチ | 応募者の中から選考する「待ち」の姿勢 | 潜在的な候補者を探し出し、働きかける「攻め」の姿勢 |

| 活動期間 | 欠員発生から採用決定までの「短期的」な活動 | 常に候補者との関係を構築し続ける「継続的」な活動 |

目的の違い

採用(Hiring)の主な目的は、退職や異動によって生じた「空席」を補充することです。つまり、顕在化した人材ニーズに対して、迅速に対応するための活動と言えます。例えば、「営業担当が1名退職したため、後任を1名採用する」といったケースがこれにあたります。これは、組織の現状維持や、目先の業務を滞りなく進めるための、いわば「守り」の人材確保です。

一方、リクルートメントの目的は、企業のビジョンや中長期的な事業戦略を実現するために、将来必要となる人材を計画的に獲得することです。これは、単なる欠員補充に留まりません。「3年後に新規事業を立ち上げるため、今のうちからAI技術に精通したエンジニアとの接点を持っておく」「グローバル展開を見据え、海外でのビジネス経験が豊富な人材プールを形成する」といった、未来への投資としての「攻め」の人材獲得活動を指します。リクルートメントは、経営戦略と深く結びついた、企業の競争力を高めるための戦略的活動なのです。

アプローチ方法の違い

アプローチ方法にも明確な違いがあります。採用(Hiring)は、求人広告を出したり、人材紹介会社に依頼したりして、応募者が現れるのを待つ「待ち」の姿勢が基本です。集まってきた応募者の中から、自社の基準に合致する人材を選考し、採用を決定します。このアプローチでは、転職活動を既に行っている「転職顕在層」が主なターゲットとなります。

対してリクルートメントは、企業側から積極的に候補者を探し出し、アプローチしていく「攻め」の姿勢を取ります。今すぐの転職は考えていないものの、良い機会があれば話を聞いてみたいという「転職潜在層」もターゲットに含みます。具体的には、ダイレクトリクルーティングツールで候補者を検索してスカウトメールを送ったり、SNSを通じて情報発信を行い自社に興味を持ってもらったり、イベントを開催して将来の候補者と関係を構築したりします。このように、リクルートメントでは、まだ市場に出てきていない優秀な人材に対しても能動的に働きかけ、長期的な視点で関係性を築いていくこと(タレントプーリング)が重視されます。

活動期間の違い

活動期間も大きく異なります。採用(Hiring)は、欠員が発生してから採用が決定し、入社するまでの一連のプロセスであり、比較的「短期的」な活動です。求人募集を開始し、目標人数を採用できれば、その活動は一旦終了します。

それに対し、リクルートメントは「継続的」かつ「中長期的」な活動です。特定のポジションに空きがあるかどうかにかかわらず、常に自社にとって魅力的だと思われる人材との接点を持ち、関係を維持・構築し続けます。前述のタレントプールを常に充実させておくことで、いざ人材が必要になった際に、プールの中から迅速かつ的確に候補者を見つけ出すことができます。このように、リクルートメントは一過性のイベントではなく、企業の持続的な成長を支えるための日常的な活動として位置づけられます。

リクルートメントが重要視される背景

近年、なぜこれほどまでにリクルートメントという考え方が重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や社会構造の大きな変化があります。

労働人口の減少

最も大きな要因は、深刻化する労働人口の減少です。日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。総務省統計局の「労働力調査」によると、労働力人口は長期的に減少傾向にあり、限られた人材を多くの企業が奪い合う「売り手市場」が常態化しています。

(参照:総務省統計局 労働力調査)

このような状況下では、従来のように求人広告を出して待っているだけでは、優秀な人材からの応募を十分に集めることができません。企業は、自社の存在を知ってもらい、魅力を感じてもらうために、潜在的な候補者層に対して能動的にアプローチするリクルートメント活動を展開する必要があるのです。

働き方と価値観の多様化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が変化し、人々の働き方や仕事に対する価値観は大きく多様化しました。現代の求職者は、給与や待遇といった条件面だけでなく、「仕事のやりがい」「企業のビジョンへの共感」「自己成長の機会」「柔軟な働き方(リモートワーク、フレックスタイムなど)」「ワークライフバランス」といった要素を重視する傾向が強まっています。

企業が優秀な人材を惹きつけるためには、こうした多様な価値観に応え、自社がいかに魅力的な働く場所であるかを積極的に発信していく必要があります。リクルートメント活動を通じて、企業のカルチャーやビジョン、働く環境の魅力を継続的に伝える「採用ブランディング」は、多様な価値観を持つ人材に選ばれるための重要な戦略となっています。

転職市場の活発化

キャリアアップやより良い労働条件を求めて転職することへの心理的なハードルは、かつてに比べて大幅に下がりました。転職が一般化したことで、優秀な人材は常に市場に流動している状態にあります。これは、企業にとっては自社の優秀な人材が流出するリスクを抱える一方で、他社で活躍する優秀な人材を獲得するチャンスが広がっていることも意味します。

このような活発な転職市場においては、企業側から積極的に候補者を発掘し、アプローチする「ダイレクトリクルーティング」のような攻めの手法が極めて有効です。リクルートメントを通じて、他社で活躍している優秀な人材に直接コンタクトを取り、自社の魅力を伝えることで、従来の採用手法では出会えなかった層へのアプローチが可能になります。

以上の背景から、リクルートメントはもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、企業の持続的成長を目指すすべての企業にとって不可欠な経営戦略の一つとなっています。

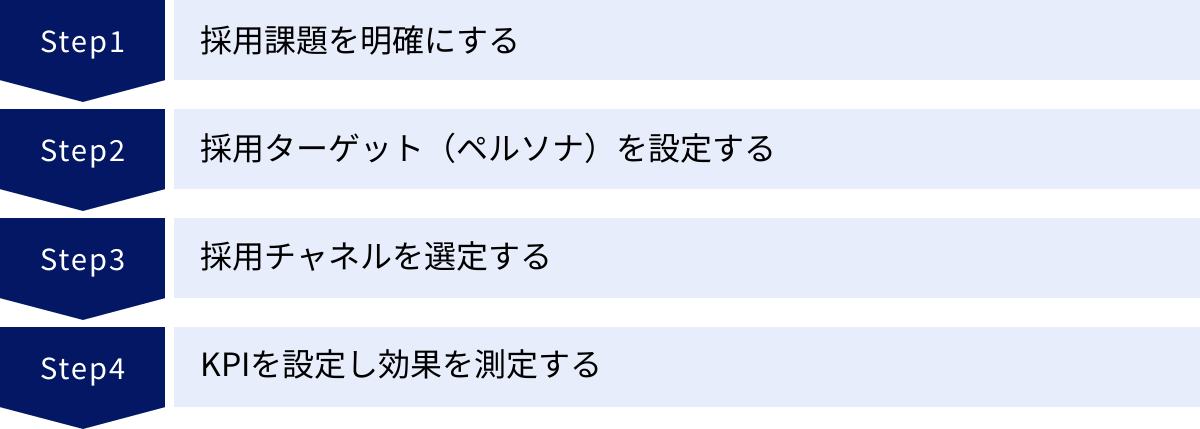

リクルートメント戦略を立てる4つのステップ

効果的なリクルートメント活動は、行き当たりばったりでは成功しません。経営戦略と連動した、緻密な計画が必要です。ここでは、リクルートメント戦略を立案するための基本的な4つのステップを解説します。これらのステップを着実に実行することで、採用活動の精度と効率を大きく向上させることができます。

① 採用課題を明確にする

リクルートメント戦略の出発点は、自社の現状を正しく把握し、採用における課題を明確にすることです。なぜなら、課題が曖昧なままでは、どのような人材を、どのように採用すべきかという具体的な戦術を描けないからです。

まず、経営計画や事業戦略と採用計画を密に連携させることが重要です。「3年後に海外市場へ進出する」「来期にDXを推進する新部門を立ち上げる」といった経営目標があれば、そこから逆算して「グローバルなビジネス経験を持つ人材が〇名必要」「データサイエンティストを△名採用しなければならない」といった具体的な人材要件が見えてきます。

次に、過去の採用活動を振り返り、定量的なデータを用いて現状を分析します。分析すべき指標の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 採用充足率: 計画に対して、実際に何名採用できたか。

- 応募数・選考通過率: 各選考段階での歩留まりはどうか。どこにボトルネックがあるか。

- 採用単価(コスト): 一人採用するのに、どれくらいの費用がかかっているか。

- 入社後定着率・離職率: 採用した人材は、入社後に定着し、活躍しているか。ミスマッチは起きていないか。

- 採用チャネル別の効果: どの採用手法(求人広告、人材紹介など)が最も効果的だったか。

これらの分析を通じて、「そもそも応募が集まらない」「優秀な候補者が面接の段階で辞退してしまう」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった具体的な課題を特定します。「なぜ採用するのか」「採用を通じてどんな経営課題を解決したいのか」を言語化し、関係者間で共通認識を持つことが、戦略の骨子を固める上で不可欠です。

② 採用ターゲット(ペルソナ)を設定する

採用課題が明確になったら、次はその課題を解決できる人材、つまり「誰を採用すべきか」を具体的に定義します。この際に有効なのが「採用ペルソナ」の設定です。採用ペルソナとは、自社が求める理想の候補者像を、一人の架空の人物として詳細に描き出したものです。

単に「コミュニケーション能力が高い20代の営業職」といった抽象的な要件設定では不十分です。ペルソナ設定では、以下のような項目を具体的に定義していきます。

- 基本情報: 年齢、性別、居住地、家族構成など

- スキル・経験: 保有スキル、専門知識、業務経験、実績、語学力など

- 価値観・志向性: 仕事に求めるもの(やりがい、成長、安定など)、キャリアプラン、企業文化との相性、意思決定の傾向など

- ライフスタイル: 趣味、情報収集の方法(利用するSNS、Webサイトなど)、休日の過ごし方など

例えば、「新規事業のマーケティングリーダー」を募集する場合のペルソナは、「32歳、都内在住。Webマーケティング代理店で5年間の実務経験があり、特にコンテンツマーケティングとSEOに強みを持つ。チームマネジメントの経験は1年。最新のマーケティングトレンドを追うのが好きで、情報収集は専門ブログとX(旧Twitter)が中心。将来的には事業会社で自社サービスのグロースに深く関わりたいと考えている」といったように、その人物が実在するかのように具体的に描写します。

このように詳細なペルソナを設定することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 採用関係者間の目線が揃う: 面接官による評価のブレが少なくなる。

- 効果的なアプローチが可能になる: ペルソナが利用するであろう採用チャネルを選定できる。

- 響くメッセージを作成できる: 求人票やスカウトメールの文面を、ペルソナの価値観に合わせて最適化できる。

精度の高いペルソナ設定が、その後のリクルートメント活動すべての成否を分けると言っても過言ではありません。

③ 採用チャネルを選定する

採用ペルソナが固まったら、そのペルソナに最も効果的にアプローチできる採用チャネル(手法)を選定します。現代の採用チャネルは多岐にわたるため、それぞれの特性を理解し、自社の目的やターゲットに合わせて組み合わせることが重要です。

主な採用チャネルには、以下のようなものがあります。

- ダイレクトリクルーティング: 企業がデータベースから候補者を検索し、直接スカウトを送る手法。転職潜在層にもアプローチ可能。

- リファラル採用: 社員や元社員からの紹介。信頼性が高く、マッチング精度が高い。

- ソーシャルリクルーティング: X(旧Twitter)、Facebook、LinkedInなどのSNSを活用する手法。企業のカルチャー発信や潜在層との関係構築に有効。

- 人材紹介: 人材紹介会社(エージェント)に依頼する手法。スクリーニングの手間が省け、非公開求人にも対応可能。

- 求人広告: 求人サイトや自社採用サイトに求人情報を掲載する手法。広く母集団を形成できる。

- オウンドメディアリクルーティング: 自社のブログやメディアで情報発信を行い、応募に繋げる手法。採用ブランディングに貢献する。

例えば、先ほどの「Webマーケティングリーダー」のペルソナであれば、専門スキルを持つ人材が多いダイレクトリクルーティングサービスやLinkedInが有効かもしれません。また、彼らが情報収集に使うであろう専門ブログを自社で運営し、そこから採用に繋げるという長期的なアプローチも考えられます。

重要なのは、一つのチャネルに固執せず、ペルソナの特性や採用の緊急度に応じて複数のチャネルを組み合わせる「チャネルミックス」の視点を持つことです。それぞれのチャネルのメリット・デメリットを理解し、最適なポートフォリオを構築しましょう。

④ KPIを設定し効果を測定する

リクルートメント戦略の最後のステップは、活動の成果を客観的に評価するためのKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に効果を測定・改善することです。感覚的な評価ではなく、データに基づいた意思決定を行うことで、リクルートメント活動を継続的に改善していくことができます。

設定すべきKPIは、採用ファネル(候補者が企業を認知してから採用に至るまでのプロセス)の各段階で設定するのが効果的です。

- 認知・興味段階:

- 求人広告の表示回数(インプレッション数)

- スカウトメールの開封率・返信率

- 採用サイトのPV数・セッション数

- 応募・選考段階:

- 応募数

- 書類選考通過率

- 面接通過率(一次、二次、最終)

- 内定率

- 内定承諾率

- 採用後:

- 採用単価(1人あたりの採用コスト)

- 入社後定着率(1年後、3年後など)

- 新入社員のパフォーマンス評価

これらのKPIを定期的に(例えば月次や四半期ごとに)モニタリングし、目標値と実績を比較します。もし「スカウトメールの返信率が低い」という課題が見つかれば、「ターゲットの見直しや文面の改善が必要ではないか」という仮説を立て、改善策を実行します。

このように、「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを回し続けることで、リクルートメント戦略はより洗練され、採用の成功確率を高めていくことができます。データに基づいた継続的な改善こそが、戦略的リクルートメントの真髄です。

主なリクルートメントの手法

リクルートメント戦略を具体的に実行していくためには、様々な採用手法を理解し、自社の状況に合わせて使い分けることが重要です。ここでは、現代の企業が活用する主なリクルートメントの手法を6つ紹介し、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

| 手法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ダイレクトリクルーティング | 企業が候補者に直接アプローチ | 潜在層にリーチ可能、採用コストを抑えやすい | 採用担当者の工数がかかる、ノウハウが必要 |

| リファラル採用 | 社員からの紹介 | マッチング精度が高い、低コスト、定着率が高い | 候補者層が偏る可能性、人間関係の配慮が必要 |

| ソーシャルリクルーティング | SNSを活用した採用活動 | 企業の魅力発信がしやすい、潜在層との接点 | 炎上リスク、継続的な運用工数がかかる |

| 人材紹介 | エージェントを介した採用 | 採用工数の削減、非公開求人に強い | 採用コストが高い(年収の30〜35%が相場) |

| 求人広告 | 求人媒体への情報掲載 | 広く母集団を形成できる、ブランディング効果 | 応募者対応の工数、ミスマッチの可能性 |

| ヘッドハンティング | 経営層や専門職のスカウト | ピンポイントで優秀な人材を獲得できる | 非常に高コスト、成功するとは限らない |

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が採用したい人材の要件を定義し、様々なデータベース(専用サービス、SNSなど)から候補者を検索して、企業側から直接アプローチ(スカウト)する採用手法です。「攻めの採用」を象徴する手法として、近年多くの企業で導入が進んでいます。

メリット:

最大のメリットは、転職市場にはまだ出てきていない「転職潜在層」にアプローチできる点です。優秀な人材ほど、現在の職場で活躍しており、積極的に転職活動をしていないケースが多くあります。ダイレクトリクルーティングは、こうした人材に直接コンタクトを取り、自社の魅力を伝えることで、新たなキャリアの選択肢を提示できます。また、人材紹介会社を介さないため、成功報酬が発生せず、採用コストを比較的低く抑えられる可能性があります。

デメリット:

候補者の検索、スカウトメールの作成・送信、候補者との日程調整やコミュニケーションなど、採用担当者の工数が大幅に増加します。候補者の心に響くスカウトメールを作成するには、マーケティングの視点やライティングスキルも求められます。効果を出すためには、相応のノウハウとリソースが必要です。

リファラル採用

リファラル採用(リファーラル採用)は、自社の社員や元社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。「社員紹介採用」とも呼ばれます。信頼できる社員からの紹介であるため、企業と候補者の双方にとってミスマッチが起こりにくいという特徴があります。

メリット:

紹介者である社員が、企業の文化や働き方を事前に候補者へ伝えているため、カルチャーフィットの精度が非常に高く、入社後の定着率も高い傾向にあります。また、求人広告費や紹介手数料がかからないため、採用コストを大幅に削減できます。社員が自社の魅力を語ることで、エンゲージメント向上にも繋がるという副次的な効果も期待できます。

デメリット:

紹介者の人脈に依存するため、採用できる人材の職種やタイプが偏ってしまう可能性があります。また、不採用となった場合に、紹介者と候補者の人間関係に影響を及ぼす可能性があるため、慎重なコミュニケーションが求められます。全社的な協力体制や、紹介してくれた社員へのインセンティブ制度などを整備することが成功の鍵となります。

ソーシャルリクルーティング

ソーシャルリクルーティングは、X(旧Twitter)、Facebook、LinkedIn、WantedlyといったビジネスSNSやソーシャルメディアを活用して行う採用活動です。企業の公式アカウントで情報発信するだけでなく、社員個人が仕事内容や企業文化について発信することも含まれます。

メリット:

求人票だけでは伝わりにくい、社内の雰囲気や企業文化、社員の人柄といった「リアルな情報」を発信しやすい点が大きなメリットです。これにより、企業のファンを増やし、ビジョンや価値観に共感する人材からの応募を促すことができます。また、候補者とカジュアルなコミュニケーションを取りやすく、潜在層との長期的な関係構築にも適しています。

デメリット:

アカウントの「中の人」が必要であり、コンテンツの企画や投稿、コメントへの返信など、継続的な運用工数がかかります。また、不適切な発信が原因で「炎上」し、企業の評判を損なうリスクも伴います。明確な運用ポリシーを定め、リスク管理を徹底する必要があります。

人材紹介

人材紹介は、厚生労働省から認可を受けた人材紹介会社(転職エージェント)に、自社が求める人材の紹介を依頼する手法です。成功報酬型の契約が一般的で、紹介された人材の入社が決定した時点で手数料(一般的に理論年収の30〜35%程度)を支払います。

メリット:

人材紹介会社が、企業の要件に合った候補者をスクリーニングして紹介してくれるため、母集団形成や書類選考といった採用工数を大幅に削減できます。また、エージェントは一般には公開されていない転職希望者(非公開求人)のデータベースを保有しているため、自社だけでは出会えない人材と接点を持てる可能性があります。年収交渉や入社日の調整なども代行してくれるため、採用担当者の負担を軽減できます。

デメリット:

採用コストが他の手法に比べて高額になることが最大のデメリットです。また、エージェントを介すため、候補者との直接的なコミュニケーションが取りにくく、自社の魅力を細かなニュアンスまで伝えきれない場合があります。エージェントとの間で、求める人物像についていかに深く認識をすり合わせられるかが成功の鍵となります。

求人広告

求人広告は、リクナビやマイナビといった総合求人サイトや、特定の職種・業界に特化した専門サイト、あるいは自社の採用サイトに求人情報を掲載し、応募者を募る手法です。古くからある手法ですが、現在でも多くの企業で活用されています。

メリット:

求人サイトは多くの求職者が利用しているため、短期間で広く母集団を形成できる可能性があります。また、多くの人の目に触れることで、企業の知名度向上やブランディングにも繋がります。自社の採用サイトと連携させることで、より詳細な情報を提供し、候補者の理解を深めることも可能です。

デメリット:

応募者が多数集まった場合、書類選考や連絡対応などの工数が膨大になる可能性があります。また、応募のハードルが低いため、必ずしも自社の要件に合致しない候補者からの応募も多くなりがちで、ミスマッチが起こりやすい側面もあります。魅力的な求人原稿を作成するライティングスキルも求められます。

ヘッドハンティング

ヘッドハンティングは、企業の経営幹部(CxO)、役員、高度な専門知識を持つプロフェッショナルなど、特定のキーパーソンを対象に行うスカウト活動です。主に、外部のヘッドハンティング会社に依頼して行われます。

メリット:

他社で重要な役職に就き、高い実績を上げているような、通常の採用活動では決して出会えないトップクラスの人材を、ピンポイントで獲得できる可能性があります。企業の経営課題を解決できる、まさに「その人」を狙い撃ちする手法です。

デメリット:

極めて高額なコストがかかります。成功報酬は年収の50%以上になることも珍しくありません。また、対象者が転職に応じる保証はなく、交渉が長期化したり、失敗に終わったりするケースも多々あります。企業の将来を左右するような重要なポジションでのみ検討される、特殊な手法と言えるでしょう。

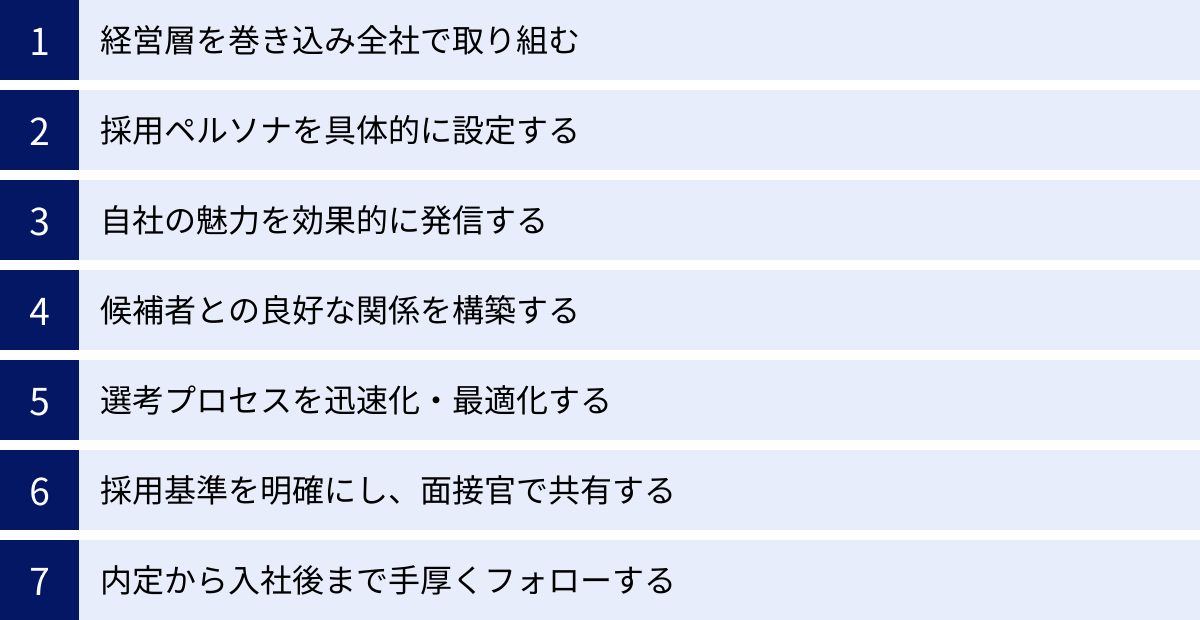

リクルートメントを成功させるための7つのポイント

戦略を立て、手法を選んだだけでは、リクルートメントは成功しません。ここでは、活動の質を高め、採用競争を勝ち抜くために不可欠な7つのポイントを詳しく解説します。これらのポイントを実践することで、候補者から「選ばれる企業」になることができます。

① 経営層を巻き込み全社で取り組む

リクルートメントは、単なる人事部門のタスクではありません。企業の未来を左右する経営課題であり、全社一丸となって取り組むべき活動です。なぜなら、リクルートメントの目的は経営戦略の実現にあり、採用する人材がその後の事業成長の鍵を握るからです。

まず、経営層がリクルートメントの重要性を深く理解し、積極的にコミットすることが不可欠です。経営者自らが面接に参加したり、自社のビジョンや魅力を候補者に直接語ったりすることは、候補者の入社意欲を大きく高めます。また、経営層が旗振り役となることで、必要な予算やリソースの確保、社内の協力体制の構築がスムーズに進みます。

さらに、人事だけでなく、配属予定の部署の現場社員にも協力してもらうことが重要です。現場社員がカジュアル面談に参加して仕事のリアルな魅力を伝えたり、リファラル採用に協力したりすることで、採用活動の説得力と実効性が格段に向上します。リクルートメントを「自分ごと」として捉える文化を醸成することが、成功への第一歩です。

② 採用ペルソナを具体的に設定する

戦略立案のステップでも触れましたが、成功のポイントとして改めて強調したいのが、採用ペルソナの解像度を極限まで高めることです。曖昧なターゲット設定は、響かないメッセージ、効果の薄いチャネル選定、そして最終的なミスマッチに繋がります。

ペルソナを設定する際は、スキルや経験といった「できること(Can)」だけでなく、価値観や志向性、キャリアへの考え方といった「やりたいこと(Will)」や「人となり(Must)」の側面を深く掘り下げることが重要です。例えば、「チームで協力して大きな目標を達成することに喜びを感じるタイプか、個人で黙々と成果を追求するタイプか」「安定した環境を好むか、変化の激しい環境で挑戦したいか」といった点を具体的にイメージします。

このペルソナは、実際に活躍している社員をモデルにしたり、現場のマネージャーにヒアリングしたりして作成すると、より現実的で精度の高いものになります。明確なペルソナは、採用活動のすべての判断基準となる「北極星」のような存在です。

③ 自社の魅力を効果的に発信する

売り手市場が続く現代において、企業は候補者から「選ばれる」立場にあります。そのため、自社が候補者に対して提供できる価値は何かを明確にし、それを効果的に発信し続ける必要があります。これがいわゆる「採用ブランディング」であり、その中核となるのがEVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)です。

EVPとは、「この会社で働くことで、従業員はどのような独自の価値や経験を得られるのか」を定義したものです。それは、給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、事業の社会貢献性、挑戦的な仕事内容、成長できる環境、優れた同僚、独自の企業文化など、様々な要素から構成されます。

自社のEVPを明確にしたら、それを様々なチャネルを通じて一貫性を持って発信します。

- 採用サイトやブログ: 社員インタビューやプロジェクトストーリーを通じて、仕事のやりがいや文化を伝える。

- SNS: 日常のオフィスの様子や社内イベントの写真を投稿し、リアルな雰囲気を伝える。

- 採用イベント: 会社説明会やミートアップで、社員が直接候補者と対話し、魅力を語る。

候補者が接触するすべてのタッチポイントで、一貫した魅力的なメッセージを届けることが、応募の動機付けや入社意欲の向上に繋がります。

④ 候補者との良好な関係を構築する

リクルートメントのプロセス全体を通じて、候補者一人ひとりに対して誠実で丁寧な対応を心がけ、良好な関係を構築することが極めて重要です。この候補者との一連の接点における体験を「候補者体験(Candidate Experience)」と呼びます。

候補者体験が悪いと、たとえ優秀な人材であっても選考途中で辞退してしまったり、内定を出しても承諾してもらえなかったりします。それだけでなく、企業の評判を落とす原因にもなりかねません。

候補者体験を向上させるためのポイントは以下の通りです。

- 迅速かつ丁寧なコミュニケーション: 応募後の連絡、面接結果の通知などをスピーディーに行う。不採用の場合でも、テンプレートではない丁寧な文章で感謝を伝える。

- 面接官の態度: 候補者の話に真摯に耳を傾け、リスペクトを持って接する。圧迫面接は厳禁。

- 有益な情報提供: 面接の場を「選考」の場としてだけでなく、候補者が自社を深く理解し、キャリアについて考える「対話」の場として設計する。

- 一貫性のある対応: 複数の社員が関わる場合でも、言っていることがバラバラにならないよう、事前に情報を共有しておく。

今日の候補者は、明日の顧客やパートナーになるかもしれません。すべての候補者と良い関係を築くことは、長期的に見て企業の資産となります。

⑤ 選考プロセスを迅速化・最適化する

優秀な候補者ほど、複数の企業から同時にアプローチを受けています。冗長で時間のかかる選考プロセスは、最大の機会損失に繋がります。書類選考の結果連絡に1週間、一次面接から二次面接までに2週間もかかっているようでは、その間に候補者は他社の選考に進んでしまいます。

選考プロセスを見直し、迅速化・最適化するための工夫が必要です。

- プロセスの見直し: 本当にその面接回数は必要か?同じような質問を繰り返していないか?選考ステップの短縮を検討する。

- ツールの活用: ATS(採用管理システム)を導入し、候補者情報や選考進捗を一元管理する。Web面接ツールを活用し、日程調整の柔軟性を高める。

- 関係者の意識改革: 面接官の日程調整やフィードバック提出の期限を明確にし、採用を最優先事項として協力してもらう。

「スピードは誠意」という言葉があるように、迅速な対応は候補者に対する本気度の表れでもあります。不要なプロセスを削ぎ落とし、意思決定のスピードを上げることが求められます。

⑥ 採用基準を明確にし、面接官で共有する

面接官によって評価がバラバラで、「Aさんは高評価だったのに、Bさんは低評価だった」という状況は、採用の失敗に直結します。誰が面接しても一定の基準で候補者を評価できるよう、採用基準を明確にし、すべての面接官で事前に共有しておくことが不可欠です。

そのために有効なのが、「構造化面接」の導入です。構造化面接とは、あらかじめ評価項目と質問内容、評価基準を具体的に定めておき、すべての候補者に同じ質問をして評価する面接手法です。これにより、面接官の主観や印象に頼るのではなく、客観的な基準で候補者の能力や経験を評価できます。

評価シートを作成し、スキル、経験、カルチャーフィットなどの各項目について、5段階評価の基準などを具体的に定義しておくと良いでしょう。例えば、「コミュニケーション能力」という項目であれば、「レベル5:複雑な内容を論理的に整理し、相手の立場を考慮しながら分かりやすく説明できる」といった具合です。面接後には、各面接官が評価シートに基づいてディスカッションを行い、合議制で次のステップに進めるかを判断します。

⑦ 内定から入社後まで手厚くフォローする

リクルートメントは、内定を出したら終わりではありません。内定承諾から入社までの期間、そして入社後のオンボーディングまで、手厚くフォローし続けることが、内定辞退の防止と早期離職の抑制に繋がります。

内定者フォロー:

内定承諾後、入社までの期間が空く場合、候補者は不安を感じたり、他社からの魅力的なオファーに心が揺れたりすることがあります。この期間に放置せず、定期的なコミュニケーションを取り続けることが重要です。

- 内定者懇親会や社員との座談会: 入社前に他の内定者や先輩社員と交流する機会を設ける。

- 定期的な連絡: 人事担当者や配属先のマネージャーから、定期的に連絡を取り、会社の近況を伝えたり、不安な点がないかヒアリングしたりする。

- 入社前研修や課題: 簡単な研修や課題を提供し、入社への期待感を高める。

オンボーディング:

入社後の立ち上がりをスムーズにし、早期に活躍してもらうための取り組みがオンボーディングです。

- メンター制度: 年齢の近い先輩社員をメンターとしてつけ、業務だけでなく精神的なサポートも行う。

- 定期的な1on1ミーティング: 上司が週に1回、あるいは月に1回など定期的に面談を行い、目標設定や課題解決を支援する。

- 部署を超えた交流: ランチ会などを企画し、他部署の社員とも関係を築ける機会を提供する。

リクルートメントの最終的な成功は、採用した人材が入社後に定着し、活躍することではじめて達成されます。最後まで気を抜かず、一人ひとりの候補者・新入社員に寄り添う姿勢が求められます。

リクルーターの役割と求められるスキル

リクルートメント活動の最前線で活躍するのが「リクルーター」です。企業の採用成功は、リクルーターの力量に大きく左右されると言っても過言ではありません。ここでは、リクルーターの具体的な仕事内容と、彼らに求められる重要なスキルについて解説します。

リクルーターの主な仕事内容

リクルーターの仕事は、単に面接をするだけではありません。採用戦略の立案から実行、そして入社後のフォローまで、リクルートメントプロセス全般にわたって多岐にわたる役割を担います。

- 採用戦略の立案・計画: 経営層や事業部門と連携し、事業計画に基づいた採用目標やターゲット(ペルソナ)を設定します。どの採用チャネルを使い、どのようなスケジュールで進めるかといった全体戦略を設計します。

- 求人票の作成・管理: 設定したペルソナに響くような、魅力的な求人票を作成します。各求人媒体への掲載や更新作業も行います。

- 母集団形成(ソーシング): ダイレクトリクルーティングツールでのスカウト、SNSでの情報発信、イベントの企画・運営、人材紹介会社との連携など、様々な手法を駆使して候補者を集めます。

- 候補者とのコミュニケーション: 応募者への連絡、スカウトメールへの返信、カジュアル面談の実施など、候補者との最初の接点を担当します。企業の「顔」として、ポジティブな第一印象を与える重要な役割です。

- 選考・面接: 書類選考や一次面接を担当することが多いです。候補者のスキルや経験、カルチャーフィットを見極めると同時に、自社の魅力を伝えて志望度を高める役割も担います。

- クロージング・条件交渉: 内定を出した候補者に対し、入社を後押しする「クロージング」を行います。給与や待遇などの条件交渉や、候補者が抱える不安や懸念点の解消に努めます。

- データ分析と改善: 各採用チャネルの効果や選考プロセスごとの通過率などのデータを分析し、採用活動の課題を特定します。データに基づいて、戦略や手法の改善提案を行います。

- 採用ブランディング活動: 採用サイトのコンテンツ企画、社員インタビューの実施、SNSでの発信などを通じて、企業の魅力を社外に伝え、採用ブランドを構築します。

このように、リクルーターは戦略家であり、マーケターであり、セールスであり、そしてカウンセラーでもある、複合的な役割を担う専門職なのです。

リクルーターに必要なスキル

多様な役割を担うリクルーターには、幅広いスキルが求められます。特に重要となる3つのスキルを以下に挙げます。

コミュニケーション能力

リクルーターにとって最も基本的かつ重要なスキルです。ここで言うコミュニケーション能力とは、単に話がうまいことではありません。

- 傾聴力: 候補者の話に真摯に耳を傾け、表面的な言葉の裏にある本音や価値観、キャリアへの想いを深く理解する力。

- 質問力: 候補者の潜在的な能力や適性を見極めるために、的確な質問を投げかける力。

- 伝達力: 自社のビジョンや事業の魅力、仕事のやりがいなどを、候補者の心に響く言葉で情熱を持って伝える力。

候補者だけでなく、経営層、現場のマネージャー、人材紹介会社のエージェントなど、社内外の様々なステークホルダーと円滑な関係を築き、協力を引き出すためにも、高度なコミュニケーション能力が不可欠です。

マーケティングの視点

現代のリクルートメントは、マーケティング活動そのものと言えます。「誰に(ターゲット設定)、何を(魅力の定義)、どのように伝えるか(チャネル選定・情報発信)」というフレームワークは、マーケティングと全く同じです。

- 市場分析力: 労働市場の動向や競合他社の採用状況を分析し、自社の立ち位置を客観的に把握する力。

- ターゲティング能力: 採用ペルソナを明確に定義し、そのペルソナがどこにいて、何に興味を持つのかを理解する力。

- コンテンツ企画力: ターゲットに響く求人票、スカウトメール、ブログ記事などのコンテンツを企画・作成する力。

- データ分析力: KPIを正しく設定し、得られたデータを分析して、施策の効果を測定・改善する力。

「候補者」を「顧客」と捉え、マーケティングの思考法を用いて採用活動全体を設計・実行する能力が、リクルーターの成果を大きく左右します。

交渉力・調整力

リクルートメントの最終段階では、交渉力と調整力が試されます。

- 交渉力: 優秀な候補者を確実に採用するため、内定通知のタイミングや条件提示において、候補者の希望と会社の規定の間で最適な落としどころを見つける力。候補者の入社意欲を最大限に高めながら、win-winの合意形成を目指します。

- 調整力: 経営層、現場、人事といった社内の各部署の意見や要望を調整し、採用活動がスムーズに進むように舵取りをする力。面接官のスケジュール調整から、採用要件のすり合わせまで、地道な調整業務もリクルーターの重要な仕事です。

これらのスキルを持つリクルーターは、単なる採用担当者ではなく、企業の成長を人材面からドライブする戦略的なパートナーとして、組織に大きく貢献することができます。

リクルートメント活動に役立つツール

テクノロジーの進化は、リクルートメントの領域にも大きな変革をもたらしています。様々なツールを活用することで、採用業務の効率化、候補者体験の向上、データに基づいた意思決定が可能になります。ここでは、リクルートメント活動に役立つ代表的なツールを3つのカテゴリーに分けて紹介します。

ATS(採用管理システム)

ATS(Applicant Tracking System)は、候補者の応募から採用決定までのプロセスを一元管理するためのシステムです。煩雑な採用業務を効率化し、リクルーターがより戦略的な業務に集中できるように支援します。

主な機能には、候補者情報のデータベース化、複数の求人媒体からの一括応募者管理、選考進捗の可視化、面接日程の自動調整、分析レポートの作成などがあります。ATSを導入することで、情報の属人化を防ぎ、採用データを蓄積・活用する基盤を築くことができます。

HERP

「スクラム採用」をコンセプトに掲げるATSです。スクラム採用とは、人事だけでなく現場社員も巻き込んで全社で採用活動に取り組む思想を指します。HERPはSlackやChatworkといったビジネスチャットツールとの強力な連携が特徴で、社員が日常的に使っているツール上で、候補者情報の共有や推薦、選考評価などを簡単に行えるように設計されています。これにより、全社的な採用への参加を促し、リファラル採用の活性化にも繋がります。(参照:株式会社HERP 公式サイト)

HRMOS採用

人材活用プラットフォーム「HRMOS(ハーモス)」シリーズの一つとして提供されているATSです。候補者管理や選考進捗管理といった基本的な機能に加え、採用活動に関するデータを自動で集計・分析するレポート機能が充実しています。採用チャネルごとの費用対効果や、選考プロセスにおけるボトルネックなどを可視化し、データドリブンな採用活動の実現を支援します。(参照:株式会社ビズリーチ HRMOS採用 公式サイト)

Talentio

「採用活動を、シンプルに。」を掲げ、直感的で分かりやすいユーザーインターフェースが特徴のATSです。候補者情報をカード形式で管理し、ドラッグ&ドロップで選考ステータスを変更できるなど、誰でも簡単に使える操作性を追求しています。基本的な機能に絞り込むことで、導入しやすく、採用チームの生産性向上に貢献します。(参照:株式会社Talentio 公式サイト)

Web面接ツール

Web面接ツールは、インターネットを通じて遠隔で面接を行うためのツールです。遠方に住む候補者との面接を容易にし、日程調整の柔軟性を高めることで、選考スピードの向上に大きく貢献します。

録画機能を活用すれば、面接官による評価のバラつきを抑えたり、後から面接内容を振り返ったりすることも可能です。候補者体験の向上と採用工数の削減を両立させる上で、今や欠かせないツールとなっています。

Interview Maker

シンプルで安定した接続性に定評のあるWeb面接ツールです。特別なアプリのインストールは不要で、ブラウザから簡単に利用できます。面接の録画機能や、面接官がリアルタイムで評価を入力できる評価シート機能などを備えており、スムーズなオンライン選考をサポートします。(参照:株式会社スタジアム Interview Maker 公式サイト)

HireVue

AIを活用した動画面接の分析機能に大きな特徴を持つツールです。候補者にあらかじめ設定した質問に動画で回答してもらい、その動画をAIが話し方、表情、使用されている語彙などから分析し、候補者の特性を客観的に評価します。これにより、初期選考の効率化と、人間のバイアスを排除した公平な評価を目指します。(参照:HireVue Inc. 公式サイト)

harutaka

ライブ面接(リアルタイム)と録画面接(オンデマンド)の両方に対応したWeb面接プラットフォームです。特に候補者体験(Candidate Experience)の向上に力を入れており、企業ブランディングに合わせた面接画面のカスタマイズや、接続トラブル時の手厚いサポートなどを提供しています。エントリー動画の提出を求める機能もあり、書類だけでは分からない候補者の個性や熱意を把握するのに役立ちます。(参照:株式会社ZENKIGEN harutaka 公式サイト)

ダイレクトリクルーティングツール

ダイレクトリクルーティングツールは、企業が直接候補者にアプローチするためのプラットフォームです。様々な経歴を持つ人材が登録するデータベースから、自社の要件に合う候補者を検索し、スカウトメールを送ることができます。

「攻めの採用」を実践する上で中核となるツールであり、転職潜在層へのアプローチを可能にします。

BizReach

ハイクラス人材に特化した、日本最大級のダイレクトリクルーティングサービスです。経営幹部、管理職、専門職など、即戦力となる優秀な人材が多く登録しています。企業は登録者の中から候補者を検索し、直接スカウトを送ることができます。年収や役職の高い層の採用に強みを持ちます。(参照:株式会社ビズリーチ BizReach 公式サイト)

Wantedly

「シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げるビジネスSNSです。給与や待遇といった条件面ではなく、企業のビジョンやミッション、カルチャーへの「共感」を軸としたマッチングを特徴としています。企業はブログ形式でストーリーを発信したり、カジュアルな「話を聞きに行きたい」ボタンを通じて候補者と接点を持ったりすることができます。特にスタートアップやベンチャー企業での利用が活発です。(参照:ウォンテッドリー株式会社 Wantedly 公式サイト)

世界最大級のビジネス特化型SNSです。全世界で数億人以上のユーザーが利用しており、グローバル採用や外資系企業への転職を考える層に広く活用されています。ユーザーは自身の職務経歴やスキルを詳細にプロフィールに記載しており、リクルーターは精緻な検索機能を使って、特定のスキルや経験を持つ人材を世界中から探し出すことができます。専門職や海外経験者の採用に非常に強力なツールです。(参照:LinkedIn公式サイト)

まとめ

本記事では、「リクルートメント」という概念について、従来の「採用」との違いから、戦略立案のステップ、具体的な手法、成功のポイント、そして役立つツールまで、多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、リクルートメントとは、単なる欠員補充ではなく、企業の経営戦略と連動し、未来の成長のために必要な人材を能動的・計画的に獲得する戦略的な活動全般を指します。労働人口が減少し、働き方の価値観が多様化する現代において、求人を出して待つだけの「採用」から、積極的に候補者へアプローチし関係を構築する「リクルートメント」への転換は、企業が競争力を維持・向上させる上で不可欠です。

リクルートメントを成功に導くためには、以下の点が極めて重要です。

- 経営層を巻き込み、全社一丸となって取り組むこと。

- 採用ペルソナの解像度を上げ、採用活動全体の羅針盤とすること。

- 自社の魅力をEVPとして定義し、一貫性を持って発信し続けること。

- 候補者体験(Candidate Experience)を最優先に考え、すべての接点で良好な関係を築くこと。

- データに基づいたPDCAサイクルを回し、常に活動を改善し続けること。

リクルートメントは一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、中長期的な視点に立ち、戦略的に、そして誠実に候補者一人ひとりと向き合い続ける姿勢こそが、最終的に企業の最も価値ある資産である「人」という宝物を手に入れる唯一の道です。この記事が、貴社のリクルートメント活動を次のステージへと進めるための一助となれば幸いです。