企業の成長と発展に不可欠な「採用活動」。言葉は知っていても、その全体像や具体的な進め方、成功のための秘訣について、深く理解している方は意外と少ないかもしれません。特に、初めて採用担当者になった方や、これまでの採用活動に課題を感じている経営者の方にとっては、どこから手をつければよいのか悩むことも多いでしょう。

採用活動は、単に人手不足を補うための作業ではありません。企業の未来を創る人材を迎え入れ、事業戦略を実現するための極めて重要な経営活動です。変化の激しい現代のビジネス環境において、優秀な人材を確保できるかどうかは、企業の競争力を左右する大きな要因となります。

この記事では、採用活動の基本的な概念から、新卒・中途といった種類別の特徴、年間の具体的なスケジュール、成功に導くためのポイント、そして業務を効率化する最新ツールまで、採用活動に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、採用活動の全体像を体系的に理解し、自社の採用活動を成功させるための具体的な第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

採用活動とは

採用活動とは、企業が事業活動を継続・発展させていくために必要な人材を、社外から確保するための一連の活動を指します。具体的には、どのような人材が必要かを定義する「採用計画」の策定から始まり、候補者を集める「母集団形成」、候補者を見極める「選考」、そして入社へとつなげる「内定者フォロー」まで、非常に多岐にわたるプロセスを含みます。

かつては、求人広告を出して応募を待つ「待ち」の姿勢が主流でしたが、現代の採用市場は大きく変化しています。少子高齢化による労働力人口の減少、働き方の多様化、転職市場の活性化などを背景に、企業と候補者の関係はより対等なものへとシフトしました。優秀な人材から「選ばれる」ための戦略的なアプローチが不可欠となり、採用活動はマーケティングやブランディングの視点を持つことが求められるようになっています。

企業は自社の魅力(事業内容、ビジョン、文化、働きがいなど)を積極的に発信し、候補者との継続的な関係を築くことで、採用競争力を高めていく必要があります。このように、現代の採用活動は、単なる事務手続きではなく、企業の未来を左右する戦略的な投資としての側面がますます強くなっています。

採用活動の目的

企業が採用活動を行う目的は、単なる「欠員補充」だけではありません。その背景には、より多角的で戦略的な狙いが存在します。採用活動の目的を明確にすることは、どのような人材を、いつまでに、何人採用するべきかという採用計画の根幹を定め、活動全体の成功率を高める上で極めて重要です。

主な目的は、以下の4つに大別できます。

1. 事業の維持・拡大と成長

最も基本的かつ重要な目的は、事業活動を円滑に維持し、さらに拡大・成長させるための人材を確保することです。

- 欠員補充: 退職や異動によって生じた人員の穴を埋め、既存事業の運営に支障が出ないようにします。これは事業維持の観点から不可欠な目的です。

- 増員: 新規事業の立ち上げ、既存事業の拡大、新たな拠点(支社・店舗)の開設など、事業計画の達成に向けて必要な人員を増やします。特に、特定のスキルや専門知識を持つ人材の獲得は、事業の成長スピードを加速させるための鍵となります。例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためにデータサイエンティストやAIエンジニアを採用するケースがこれにあたります。

2. 組織の活性化と多様性の確保

同じメンバーで組織が固定化すると、思考のパターンが画一的になり、新しいアイデアが生まれにくくなることがあります。採用活動は、組織に新しい風を吹き込み、活性化させるための重要な機会です。

- 新しい視点や価値観の導入: 異なるバックグラウンドを持つ人材、特に新卒の若い世代や異業種からの転職者を採用することで、社内に新たな視点、知識、価値観がもたらされます。これにより、既存の常識にとらわれないイノベーションが促進されたり、組織全体の視野が広がったりする効果が期待できます。

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進: 性別、年齢、国籍、経歴などの多様な人材を受け入れることは、企業の持続的な成長に不可欠です。多様な人材が集まることで、変化する市場ニーズへの対応力が高まり、より強固な組織文化を築くことができます。

3. 将来の幹部候補・リーダーの育成

企業が長期的に発展していくためには、次世代の経営を担うリーダーの育成が欠かせません。

- ポテンシャル人材の確保: 特に新卒採用においては、現時点でのスキルよりも、将来性や成長意欲、学習能力といったポテンシャルを重視します。長期的な視点で育成計画を立て、将来の管理職や経営幹部となる人材を計画的に確保・育成することが大きな目的となります。

- サクセッションプラン(後継者育成計画)の一環: 経営層や特定の重要なポジションの後継者候補を、外部から獲得することも目的の一つです。内部育成だけでは補えない専門性や経験を持つ人材を迎え入れることで、経営の安定化を図ります。

4. 企業文化の醸成と継承

採用活動は、企業が大切にする価値観や文化(企業文化・カルチャー)を社外に伝え、それに共感する人材を集めるプロセスでもあります。

- カルチャーフィットの重視: スキルや経験が優れていても、企業の文化に合わない人材を採用すると、早期離職につながりやすくなります。自社のビジョンやミッションに共感し、価値観を共有できる人材を採用することで、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)が高まり、組織としての一体感が醸成されます。

- 企業文化の継承と発展: 新卒採用などを通じて、ゼロから自社の文化を吸収した人材を育てることは、企業文化を次世代に継承していく上で非常に効果的です。同時に、中途採用で加わる多様な人材が既存の文化と融合することで、文化そのものが時代に合わせてより良いものへと発展していくことも期待されます。

これらの目的は独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。自社の現状の課題や将来のビジョンを踏まえ、今回の採用活動でどの目的を最も重視するのかを明確に定義することが、採用成功への第一歩と言えるでしょう。

採用活動の種類と特徴

採用活動は、対象となる候補者によって大きく「新卒採用」「中途採用」「アルバイト・パート採用」の3つに分類されます。それぞれ目的、活動時期、選考で重視するポイントなどが大きく異なるため、自社が求める人材に応じて適切な種類を選択し、戦略を立てることが重要です。

ここでは、それぞれの種類の特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 採用の種類 | 主な対象者 | 採用目的 | 選考で重視する点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|

| 新卒採用 | 大学・専門学校などを卒業予定の学生 | 将来の幹部候補育成、組織活性化、文化の継承 | ポテンシャル、人柄、学習意欲、企業文化への共感 | ・企業文化が浸透しやすい ・組織の年齢構成を若返らせる ・長期的な人材育成が可能 |

・育成に時間とコストがかかる ・即戦力になりにくい ・採用活動が長期化しやすい |

| 中途採用 | 他社での就業経験がある社会人 | 欠員補充、事業拡大に伴う即戦力確保、専門人材の獲得 | スキル、実績、経験、即戦力性、カルチャーフィット | ・即戦力として活躍が期待できる ・教育コストを抑制できる ・多様な知識やノウハウがもたらされる |

・前職の文化が抜けにくい場合がある ・採用コスト(年収)が高くなる傾向 ・カルチャーフィットの見極めが難しい |

| アルバイト・パート採用 | 学生、主婦(主夫)、フリーターなど | 業務量の変動への対応、専門業務の補助、人件費の調整 | シフトの柔軟性、勤務地、基本的なコミュニケーション能力 | ・人件費を柔軟に調整できる ・多様な人材を確保できる ・正社員登用の可能性がある |

・定着率が低い傾向がある ・責任範囲が限定される ・教育や情報共有が難しい場合がある |

新卒採用

新卒採用とは、主にその年に大学、大学院、短期大学、専門学校などを卒業予定の学生を対象に行う採用活動です。社会人経験がない、あるいは少ない学生のポテンシャル(潜在能力)や将来性に着目する「ポテンシャル採用」が基本となります。

特徴と目的

新卒採用の最大の目的は、企業の未来を担う人材を長期的な視点で育成することです。特定の職務経験を持たない真っ白な状態の学生を採用するため、自社の企業文化や価値観をゼロから浸透させやすいという大きな利点があります。これにより、企業文化を継承し、将来のリーダーや経営幹部候補を計画的に育てることが可能になります。また、毎年若い世代が入社することで、組織の年齢構成のバランスを保ち、新しい視点や活気をもたらして組織全体を活性化させる効果も期待できます。

メリット

- 企業文化の浸透: 社会人としての「色」がついていないため、自社の理念や行動規範を受け入れやすく、組織への帰属意識が高い人材を育成できます。

- 組織の活性化: 若いエネルギーや新しい発想が組織に刺激を与え、イノベーションのきっかけになることがあります。

- 計画的な人材育成: 長期雇用を前提としているため、体系的な研修プログラムを通じて、計画的に人材を育成できます。

- 採用コストの抑制: 一般的に、中途採用で即戦力を採用する場合に比べて、初任給は低く設定されるため、一人当たりの人件費を抑えられます。

デメリット

- 育成コストと時間: 入社後すぐに一人前として活躍することは難しく、社会人としての基礎から業務知識まで、手厚い研修やOJT(On-the-Job Training)が必要です。そのため、育成にかかる時間的・金銭的コストが大きくなる点は覚悟しなければなりません。

- 即戦力ではない: 専門的なスキルや実務経験を求める場合には不向きです。事業計画上、すぐに成果を出す必要があるポジションの確保には適していません。

- ミスマッチのリスク: 学生は職業経験がないため、入社後に「思っていた仕事と違った」というギャップを感じやすく、早期離職につながるリスクが中途採用に比べて高い傾向があります。

中途採用

中途採用とは、他社での就業経験を持つ社会人を対象に行う採用活動です。新卒採用が「ポテンシャル」を重視するのに対し、中途採用は候補者が持つ「スキル」「専門性」「実務経験」を重視する「即戦力採用」が基本です。

特徴と目的

中途採用の主な目的は、事業拡大や欠員補充に迅速に対応するための即戦力を確保することです。例えば、新規事業を立ち上げる際に必要な専門知識を持つリーダーを採用したり、急な退職者が出たポジションを埋めたりする場合に活用されます。通年で、必要なタイミングで採用活動を行える柔軟性も大きな特徴です。また、自社にはない新しい知識やノウハウ、人脈を持つ人材を外部から迎え入れることで、事業に新たな展開をもたらしたり、組織の多様性を高めたりする目的もあります。

メリット

- 即戦力の確保: 業務に必要なスキルや経験を既に持っているため、育成にかかる時間を大幅に短縮でき、入社後すぐに活躍してもらえる可能性が高いです。

- 教育コストの削減: 社会人としてのビジネスマナーや基本的な業務遂行能力は既に備わっているため、新卒のような基礎研修は不要で、教育コストを大幅に抑制できます。

- 新たな知見の導入: 異業種や異なる企業文化で培われた経験やノウハウが社内にもたらされ、業務改善やイノベーションの起爆剤となることがあります。

- 採用ミスマッチの低減: 候補者自身が自己のスキルやキャリアプランを理解しているため、職務内容とのミスマッチが起こりにくい傾向があります。

デメリット

- カルチャーフィットの問題: 前職のやり方や企業文化が染み付いているため、自社の文化に馴染めず、人間関係や業務の進め方で摩擦が生じる可能性があります。選考段階で、スキルだけでなく価値観や社風との相性(カルチャーフィット)を慎重に見極める必要があります。

- 採用コストの高さ: 即戦力となる優秀な人材ほど、高い給与や待遇を求められる傾向があります。そのため、一人当たりの採用コスト(人件費)は新卒採用よりも高くなるのが一般的です。

- 採用競争の激化: 特に専門性の高い職種や優秀な人材は、多くの企業が求めているため、採用競合が激しくなりがちです。

アルバイト・パート採用

アルバイト・パート採用は、学生や主婦(主夫)、フリーターなど、正社員とは異なる雇用形態(非正規雇用)で働く人材を確保するための活動です。主に、業務量の繁閑に合わせて労働力を調整したり、定型的な業務や補助的な業務を担ってもらったりすることを目的とします。

特徴と目的

繁閑の差が激しい飲食業や小売業などで、ピークタイムに合わせて人員を増強したり、正社員がコア業務に集中できるよう、データ入力や書類整理などの定型業務を任せたりするケースが多く見られます。勤務時間や日数に柔軟性があるため、多様な働き方を希望する人材の受け皿となります。

メリット

- 人件費の柔軟な調整: 必要な時間帯や期間だけ雇用することができるため、事業の状況に応じて人件費を変動費としてコントロールしやすいです。

- 多様な人材の活用: フルタイム勤務が難しい主婦(主夫)層や、学業と両立したい学生など、多様な背景を持つ人材の労働力を活用できます。

- 正社員登用の可能性: アルバイト・パートとして働く中で、本人の意欲や能力、会社との相性が良ければ、正社員として登用する道も開けます。これにより、ミスマッチの少ない安定した人材確保につながる場合があります。

デメリット

- 定着率の低さ: 正社員に比べて帰属意識が低くなりがちで、ライフステージの変化などを理由に離職しやすいため、人の入れ替わりが激しくなる傾向があります。

- 責任範囲の限定: 担ってもらう業務範囲が限定的であるため、重要な判断を伴う業務や責任の重い仕事は任せにくいです。

- 教育・情報共有の難しさ: 勤務時間が短い、出勤日が不規則といった理由から、十分な教育機会を設けたり、重要な情報をタイムリーに共有したりすることが難しい場合があります。

このように、それぞれの採用種類には一長一短があります。自社の事業フェーズ、組織課題、採用ポジションの要件などを総合的に考慮し、最適な採用戦略を構築することが成功の鍵となります。

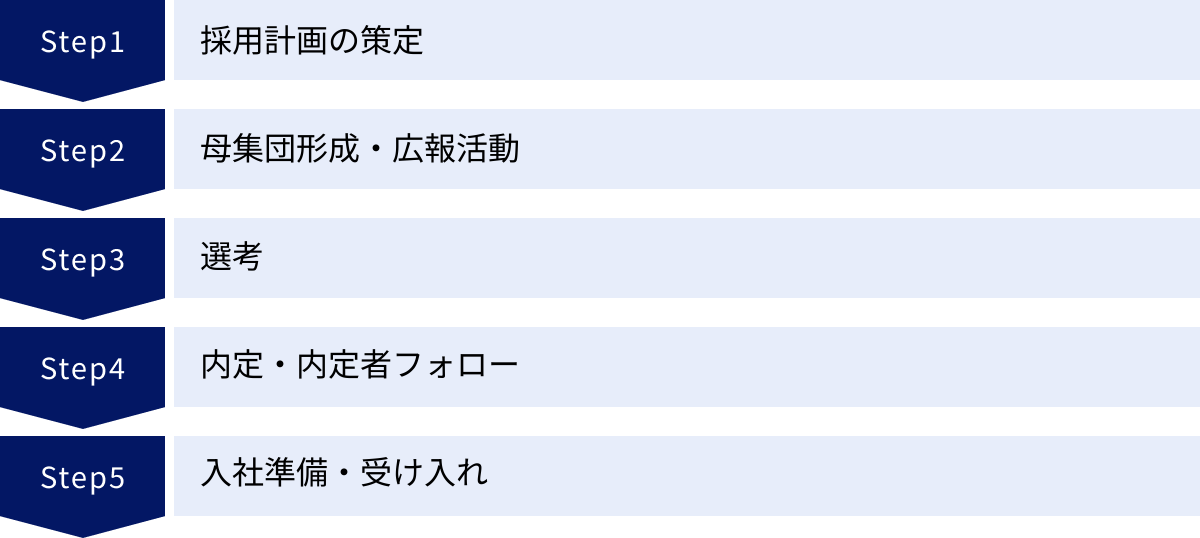

【新卒採用】年間の流れと5つのステップ

新卒採用は、多くの企業が同じ時期に活動を開始するため、年間のスケジュールを把握し、計画的に準備を進めることが非常に重要です。かつては経団連の「採用選考に関する指針」が大きな影響を与えていましたが、2021年卒採用からは政府主導のルールへと移行しました。しかし、依然として大枠のスケジュール感は維持されています。

ここでは、一般的な新卒採用の年間の流れを5つのステップに分けて、各時期に行うべきことを詳しく解説します。

① 採用計画の策定(前年度6月~8月頃)

採用活動を本格的に開始する前年、大学3年生(修士1年生)が夏休みに入る前のこの時期は、次年度の採用活動の成否を左右する最も重要な準備期間です。ここで策定する「採用計画」が、その後の活動すべての土台となります。

主な活動内容:

- 採用目的の明確化: なぜ新卒採用を行うのかを再確認します。「事業拡大のための人員確保」「組織の若返り」「将来の幹部候補育成」など、経営戦略と連動した目的を明確にします。

- 求める人物像(ペルソナ)の設定: 目的を達成するために、どのような資質、能力、価値観を持った人材が必要かを具体的に定義します。「主体性がある」「チームで協働できる」「新しいことに挑戦する意欲がある」といった抽象的な言葉だけでなく、「自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決策を実行した経験がある人」のように、具体的な行動レベルまで落とし込んだペルソナを作成することが重要です。

- 採用人数の決定: 事業計画や既存社員の年齢構成、過去の退職率などを考慮し、部署ごと、職種ごとに必要な採用人数を算出します。

- 採用予算の策定: 求人広告費、人材紹介成功報酬、説明会会場費、採用ツールの利用料、パンフレットなどの制作費、人件費など、採用活動にかかるすべてのコストを洗い出し、予算を確保します。

- 採用スケジュールの策定: 広報活動の開始から内定出し、入社までの大まかなスケジュールを決定します。

- 採用体制の構築: 採用責任者、担当者、面接官などの役割分担を決め、社内での協力体制を整えます。特に、現場の社員に面接官などを依頼する場合は、早期に協力を仰ぎ、認識をすり合わせておくことが不可欠です。

この段階での計画の精度が低いと、途中で方針がぶれたり、非効率な活動になったりする原因となります。時間をかけてでも、経営層や関係部署と密に連携し、精度の高い計画を策定しましょう。

② 母集団形成・広報活動(前年度9月~2月頃)

採用計画が固まったら、次はいよいよ学生との接点を作り、自社に興味を持ってもらうための「母集団形成」と「広報活動」を開始します。この期間は、3月の本格的な選考開始に向けて、いかに多くの、そして質の高い学生に自社の存在を認知させ、魅力を伝えられるかが勝負となります。

主な活動内容:

- インターンシップの開催(夏・秋・冬): 特に夏のインターンシップは、早い段階で意欲の高い学生と接触できる絶好の機会です。仕事のやりがいや社風を体験してもらうことで、深い企業理解を促し、志望度を高める効果があります。

- 採用サイト・パンフレットの準備・公開: 自社の事業内容、ビジョン、働く環境、社員の姿などを伝えるためのコンテンツを準備し、公開します。学生が知りたい情報を分かりやすく、魅力的に伝える工夫が求められます。

- 求人情報サイトへの掲載: 大手求人サイトなどを活用し、広く学生に情報を届けます。大学3年生の秋頃から翌年2月にかけて情報掲載を本格化させる企業が多いです。

- 大学での学内セミナー・キャリアセンター訪問: ターゲットとする大学に直接出向き、説明会を実施したり、キャリアセンターの職員と関係を構築したりすることで、優秀な学生へのアプローチを強化します。

- 合同企業説明会への出展: 多くの学生と一度に接点を持てるイベントです。企業の知名度向上や、これまで接点のなかった層へのアプローチに有効です。

この時期は、情報解禁日とされる3月1日を待たずに、実質的な広報活動が始まっているのが実情です。他社の動向も注視しながら、早期から計画的に活動を進めることが重要です。

③ 選考(3月~5月頃)

政府が要請するルールでは、広報活動開始が3月1日以降、採用選考活動開始が6月1日以降とされていますが、実態としては3月からエントリーシートの受付を開始し、会社説明会や面接などの選考プロセスを始める企業が多数派です。この期間は、母集団の中から自社が求める人材を見極める、採用活動の核心部分です。

主な活動内容:

- 会社説明会の開催: オンライン・オフラインで説明会を実施し、事業内容や働きがいを学生に直接伝えます。質疑応答を通じて、学生の疑問や不安を解消することも重要な目的です。

- エントリーシート(ES)の受付・書類選考: 学生からの応募を受け付け、ESの内容から志望動機や自己PR、基本的な文章力などを評価し、次の選考に進む候補者を絞り込みます。

- 筆記試験・適性検査(SPIなど): 論理的思考能力や基礎学力、性格や職務適性などを客観的に測定するために実施します。面接だけでは分からない側面を評価する上で有効です。

- 面接(複数回): 採用活動において最も重要なプロセスです。一次面接(人事・若手社員)、二次面接(現場の管理職)、最終面接(役員・社長)など、段階的に実施するのが一般的です。グループディスカッションを取り入れる企業もあります。各面接で評価する項目を明確にし、面接官によって評価がブレないよう、事前に評価基準をすり合わせておくことが不可欠です。

この時期は、学生も複数の企業の選考を同時に受けています。選考結果の連絡が遅れると、他社に流れてしまう「機会損失」につながるため、迅速かつ丁寧な対応を心がけることが求められます。

④ 内定・内定者フォロー(6月~9月頃)

選考を通過した学生に対して、正式に内定(内々定)を出す時期です。多くの企業が6月1日以降に内定を出し始めます。しかし、内定を出したからといって安心はできません。学生は複数の内定を保持しているケースが多く、ここから入社承諾を得るまでの「内定者フォロー」が非常に重要になります。

主な活動内容:

- 内定(内々定)の通知: 電話やメールで速やかに連絡し、その後、内定通知書を送付します。

- 内定者面談: 一人ひとりの学生と個別に面談し、入社の意思確認を行うとともに、抱えている不安や疑問点を解消します。給与や待遇、配属先など、具体的な条件について説明する「オファー面談」の場でもあります。

- 内定者懇親会: 内定者同士や先輩社員との交流の場を設けることで、同期とのつながりを作り、入社後のイメージを膨らませてもらいます。これにより、入社へのモチベーションを高め、帰属意識を醸成する効果があります。

- 内定者研修・eラーニング: 入社前に必要な知識やスキルを学べる機会を提供します。社会人としての心構えやビジネスマナー、ITスキルの基礎などを課題として出すことで、入社への意識を高めてもらうとともに、入社後のスムーズなスタートを支援します。

- 定期的な連絡: 人事担当者から定期的に連絡を取り、会社の近況を伝えたり、学生の様子を伺ったりすることで、つながりを維持し、入社までの不安を和らげます。

近年、学生優位の「売り手市場」が続いているため、内定辞退は多くの企業にとって深刻な課題です。丁寧な内定者フォローを通じて、学生との信頼関係を築き、「この会社で働きたい」という気持ちを確固たるものにすることが、採用活動の最終的な成功を左右します。

⑤ 入社準備・受け入れ(10月以降)

10月1日には多くの企業で「内定式」が開催され、学生は正式な内定者となります。ここから翌年4月の入社日までは、最終的な準備期間です。

主な活動内容:

- 内定式の実施: 内定証書を授与し、経営トップから祝辞や期待の言葉を伝えることで、内定者としての自覚を促し、入社意欲を改めて高めます。

- 入社手続きの案内: 健康診断の受診、各種書類(誓約書、身元保証書など)の提出依頼といった、入社に必要な事務手続きを進めます。

- 配属先の決定と通知: 本人の希望や適性、各部署のニーズを考慮して配属先を決定し、本人に通知します。

- 受け入れ準備: 配属先の部署では、OJT担当者の選定、教育プランの策定、備品(PC、デスクなど)の準備といった、新入社員をスムーズに受け入れるための体制を整えます。

4月1日の入社日を迎え、入社式や新入社員研修がスタートすることで、一年にわたる新卒採用活動は一区切りとなります。しかし、本当のゴールは、採用した人材が入社後に定着し、活躍してくれることです。入社後のフォローアップ体制まで見据えておくことが、真の意味での採用成功と言えるでしょう。

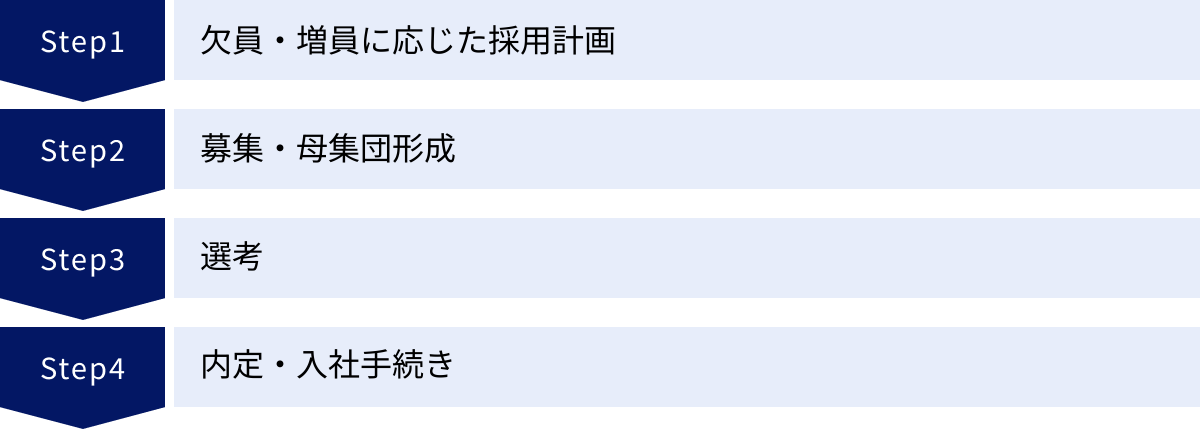

【中途採用】採用活動の主な流れ

中途採用は、新卒採用のように決まったスケジュールがあるわけではなく、欠員が発生したり、事業計画上新たな人材が必要になったりしたタイミングで、通年で行われるのが一般的です。そのため、新卒採用とは異なるスピード感とアプローチが求められます。

ここでは、中途採用における基本的な活動の流れを解説します。

欠員・増員に応じた採用計画

中途採用のスタート地点は、現場からの「人材が必要だ」という要請です。この要請に基づき、採用計画を策定します。

- 採用背景のヒアリング: なぜ人材が必要なのか、その背景を深く理解することが重要です。「退職者が出たための欠員補充」なのか、「新規プロジェクトの立ち上げに必要な増員」なのかによって、求める人材の要件や緊急度が大きく異なります。現場の責任者から、具体的な業務内容、チームの現状、そして新しいメンバーに期待する役割を詳細にヒアリングします。

- 職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成: ヒアリング内容をもとに、募集するポジションの「職務記述書」を作成します。これは、具体的な業務内容、責任範囲、必要なスキル・経験(Must要件)、歓迎するスキル・経験(Want要件)、求める人物像などを明記したものです。この職務記述書の精度が、候補者とのミスマッチを防ぎ、採用活動全体の効率を大きく左右します。

- 採用手法とスケジュールの決定: 求める人材の希少性や緊急度に応じて、最適な採用手法(求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティングなど)を選定します。同時に、募集開始から内定、入社までの大まかなスケジュールを立てます。特に緊急性の高い採用の場合は、選考プロセスを短縮するなどの工夫も必要です。

- 採用基準のすり合わせ: 策定した職務記述書をもとに、人事、現場の責任者、役員など、選考に関わるすべてのメンバーで「どのような人材を採用するか」という基準を共有し、目線を合わせておきます。ここで認識がずれていると、選考プロセスで混乱が生じ、候補者に不信感を与えてしまう原因となります。

募集・母集団形成

採用計画が固まったら、候補者を集めるための募集活動を開始します。中途採用では、新卒採用以上に多様な手法を組み合わせて、ターゲットとなる人材にアプローチする必要があります。

- 採用手法の実行:

- 求人広告: 転職サイトなどに求人情報を掲載し、広く応募者を募ります。

- 人材紹介(エージェント): 人材紹介会社に依頼し、要件に合った候補者を紹介してもらいます。専門職や管理職など、自力で見つけるのが難しい人材の採用に有効です。

- ダイレクトリクルーティング: 企業側から転職潜在層(今すぐの転職は考えていないが、良い機会があれば検討したい層)に直接アプローチします。データベースやSNSを活用し、ピンポイントで優秀な人材を狙う「攻め」の採用手法です。

- リファラル採用: 社員からの紹介で候補者を見つける手法です。カルチャーフィットしやすく、定着率が高い傾向があります。

- 応募者対応: 応募があった際は、迅速かつ丁寧に対応することが非常に重要です。優秀な候補者は複数の企業からアプローチを受けているため、対応の遅れは致命的な機会損失につながります。 遅くとも数営業日以内には、書類選考の結果や次のステップについて連絡しましょう。

選考

応募者の中から、自社に最もマッチする人材を見極めるプロセスです。中途採用の選考では、スキルや実績の確認はもちろんのこと、自社の文化に馴染めるかという「カルチャーフィット」の見極めが極めて重要になります。

- 書類選考: 履歴書や職務経歴書から、職務記述書で定めた「Must要件」を満たしているかを確認します。これまでの実績や経験が、募集ポジションでどのように活かせるかを評価します。

- 面接(2~3回が一般的):

- 一次面接(人事・現場担当者): 職務経歴の詳細を確認し、基本的なスキルやコミュニケーション能力、転職理由などをヒアリングします。

- 二次面接(現場責任者・部門長): より専門的なスキルや実務能力、問題解決能力などを深掘りします。具体的な業務を想定した質問や、過去の成功体験・失敗体験などを通じて、即戦力として活躍できるかを見極めます。チームメンバーとの相性も重要な評価ポイントです。

- 最終面接(役員・社長): スキル面は既に評価されていることが多いため、ここでは企業のビジョンや価値観への共感度、長期的なキャリアプラン、そして何よりもカルチャーフィットを最終確認します。

- 適性検査・スキルチェック: 面接での評価を補完するために、性格診断や論理的思考力を測る適性検査を実施したり、エンジニア職であればコーディングテスト、デザイナー職であればポートフォリオの提出を求めたりすることがあります。

- リファレンスチェック: 候補者の同意を得た上で、前職の上司や同僚に候補者の勤務態度や実績についてヒアリングを行うことがあります。候補者の自己申告だけでは分からない客観的な情報を得ることで、採用のミスマッチをさらに低減させる目的があります。

内定・入社手続き

最終面接を通過した候補者に対して、内定を通知し、入社までの手続きを進めます。中途採用では、この最終段階での交渉やフォローが成否を分けることも少なくありません。

- 内定通知とオファー面談: まずは電話で内定の旨を伝え、喜びを共有します。その後、正式な内定通知書を発行し、「オファー面談」を実施します。オファー面談では、給与、役職、業務内容、福利厚生などの労働条件を正式に提示し、候補者の入社意思を確認します。候補者が抱える疑問や懸念点を丁寧にヒアリングし、解消することが重要です。

- 退職交渉のフォロー: 候補者は現職の企業との退職交渉を行う必要があります。強い引き留めに合って退職交渉が難航するケースも少なくありません。定期的に連絡を取り、状況をヒアリングしたり、アドバイスを送ったりすることで、候補者の不安を和らげ、スムーズな入社をサポートします。

- 入社手続き: 入社承諾書やその他必要な書類のやり取りを進めます。入社日が確定したら、PCや備品の準備、社内への周知など、受け入れ体制を整えます。

- 入社後のオンボーディング: 入社初日からスムーズに業務を開始し、組織に馴染めるよう、計画的な「オンボーディング」プログラム(受け入れ・定着促進の取り組み)を用意します。オリエンテーションの実施、メンター制度の導入、関係部署への紹介などを通じて、新しい仲間を温かく迎え入れます。

中途採用は、必要な人材をタイムリーに確保できる反面、一人ひとりの候補者と向き合い、丁寧なコミュニケーションを重ねることが成功の鍵となります。

主な採用活動の手法

採用活動を成功させるためには、自社の目的やターゲットに応じて、さまざまな採用手法を適切に使い分けることが不可欠です。ここでは、現代の採用活動で用いられる主要な手法について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

| 採用手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 求人広告 | 転職サイト等に広告を掲載し、応募を待つ手法。 | ・潜在的な応募者を含め、広く母集団を形成できる ・比較的低コストから始められるプランもある |

・応募者の質にばらつきがある ・他社の広告に埋もれやすい ・応募が来るか不確実 |

| 人材紹介 | 人材紹介会社に要件を伝え、マッチする人材を紹介してもらう。 | ・採用工数を削減できる ・非公開求人で優秀な人材にアプローチできる ・採用が成功するまで費用が発生しない |

・採用決定時の成功報酬が高額 ・自社に採用ノウハウが蓄積しにくい |

| ダイレクトリクルーティング | 企業側から候補者に直接アプローチする「攻め」の手法。 | ・転職潜在層にもアプローチできる ・ミスマッチが少なく、採用コストを抑えられる可能性がある |

・候補者探しやスカウト文作成に工数がかかる ・すぐに採用に繋がるとは限らない |

| リファラル採用 | 社員や知人からの紹介で採用する手法。 | ・カルチャーフィットしやすく、定着率が高い ・採用コストを大幅に削減できる |

・人間関係のしがらみが生まれる可能性 ・紹介頼みになり、母集団が広がりにくい |

| ソーシャルリクルーティング | SNSを活用して情報発信や候補者との交流を行う。 | ・企業のリアルな姿や文化を伝えやすい ・低コストで始められる ・潜在層との長期的な関係構築が可能 |

・炎上リスクがある ・継続的な運用とコンテンツ作成が必要 |

| 合同説明会・イベント | 複数の企業が集まるイベントに出展し、学生や求職者と接点を持つ。 | ・一度に多くの求職者と会える ・企業の知名度向上に繋がる |

・出展コストがかかる ・深いコミュニケーションが取りにくい ・他社と比較されやすい |

| 自社採用サイト | 自社で運営する採用専門のWebサイト。 | ・伝えたい情報を自由に、深く発信できる ・企業のブランディングに繋がる ・長期的な資産になる |

・サイトの構築・運用にコストと手間がかかる ・集客施策が別途必要 |

| ハローワーク | 国が運営する公共職業安定所。無料で求人掲載が可能。 | ・無料で求人を掲載できる ・地域に密着した採用に強い ・助成金の対象になる場合がある |

・若年層やハイスキル人材の登録が少ない傾向 ・求人票のフォーマットが固定されている |

求人広告(求人サイト)

最も一般的な採用手法の一つで、リクナビNEXTやマイナビ転職といった転職サイトや、Indeedなどの求人検索エンジンに自社の求人情報を掲載し、応募者を募ります。不特定多数の求職者に広くアプローチできるため、多くの母集団を形成したい場合に有効です。料金体系は、掲載期間に応じて費用が発生する「掲載課金型」、応募数に応じた「応募課金型」、採用成功時に費用が発生する「成功報酬型」など様々です。

- メリット: 多くの求職者の目に触れるため、短期間で多数の応募を集められる可能性があります。

- デメリット: 応募者のスキルや意欲にばらつきが出やすく、書類選考の工数が増大しがちです。また、多数の企業が広告を掲載しているため、自社の求人が埋もれてしまわないよう、魅力的な求人原稿を作成する工夫が必要です。

人材紹介サービス

人材紹介会社(転職エージェント)に依頼し、自社の採用要件にマッチした人材を紹介してもらう手法です。採用が決定した際に、成功報酬として紹介された人材の年収の30~35%程度を支払うのが一般的です。非公開で求人を出したい場合や、専門職・管理職など自力での採用が難しいハイスキル人材を探す際に特に有効です。

- メリット: 採用担当者の工数を大幅に削減できます。キャリアアドバイザーが候補者との間に立ち、面接日程の調整や条件交渉を代行してくれるため、コア業務に集中できます。

- デメリット: 成功報酬が高額になるため、採用コストは他の手法に比べて高くなる傾向があります。また、紹介会社の担当者との連携がうまくいかないと、求める人材像とズレた候補者ばかりが紹介される可能性もあります。

ダイレクトリクルーティング

従来の「待ち」の採用とは異なり、企業側から「欲しい」人材を探し出し、直接アプローチする「攻め」の採用手法です。BizReachやLinkedInなどのデータベースサービスを利用して候補者を検索し、スカウトメールを送るのが一般的です。今すぐの転職は考えていない「転職潜在層」にもアプローチできるのが最大の特徴です。

- メリット: ターゲットを絞ってアプローチするため、ミスマッチが起こりにくく、採用の質が高まります。また、成功報酬が発生しないため、採用人数が増えるほど一人当たりの採用単価を抑えられる可能性があります。

- デメリット: 候補者の検索、スカウトメールの作成・送信、候補者とのやり取りなど、採用担当者の工数が非常に大きいです。また、魅力的なスカウト文を作成するスキルや、候補者と根気強く関係を構築するコミュニケーション能力が求められます。

リファラル採用

自社の社員に、友人や知人を紹介してもらう採用手法です。紹介してくれた社員には、インセンティブ(報酬)を支払う制度を設けるのが一般的です。紹介者は、会社の文化や仕事内容をよく理解しているため、候補者と会社のカルチャーフィットの精度が非常に高いという特徴があります。

- メリット: 採用コストを劇的に抑えることができます。また、紹介者からのリアルな情報提供により、候補者は入社後のギャップを感じにくく、結果として定着率が高くなる傾向があります。

- デメリット: 紹介に頼りすぎると、人間関係のしがらみが生じたり、同質的な人材ばかりが集まって組織の多様性が失われたりするリスクがあります。あくまで多様な採用手法の一つとして活用することが重要です。

ソーシャルリクルーティング

X(旧Twitter)、Facebook、InstagramなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した採用手法です。企業の公式アカウントで社内の日常や企業文化、社員インタビューなどを発信し、候補者とのカジュアルなコミュニケーションを通じてファンを増やし、採用につなげます。

- メリット: 求人広告では伝わりにくい、企業のリアルな雰囲気や文化を伝えやすいです。低コストで始めることができ、転職潜在層とも長期的な関係を築くことが可能です。

- デメリット: 成果が出るまでに時間がかかり、継続的な情報発信と運用工数が必要です。また、不適切な発信による「炎上」のリスクも常に意識しなければなりません。

合同説明会・就職イベント

新卒採用や第二新卒採用でよく用いられる手法で、複数の企業が一つの会場に集まり、ブースを出展して求職者に自社をアピールします。一度に多くの求職者と直接対話できる機会です。

- メリット: 企業の知名度向上に効果的で、これまで自社を知らなかった層にもアプローチできます。

- デメリット: 出展には数十万~数百万円のコストがかかります。多くの企業が参加しているため、ブースの装飾やプレゼンテーションで他社との差別化を図る工夫が必要です。また、一人ひとりの求職者と深く話す時間は限られています。

自社採用サイト・オウンドメディア

自社で独自に運営する採用に特化したWebサイトやブログ(オウンドメディア)です。求人媒体のフォーマットに縛られず、事業内容、企業ビジョン、社員インタビュー、福利厚生、キャリアパスなど、伝えたい情報を自由な形式で、深く、多角的に発信できます。

- メリット: 企業の魅力や世界観を余すことなく伝えることができ、強力な採用ブランディングツールとなります。一度作成すれば、継続的に情報を発信し続けることができ、企業の資産となります。

- デメリット: サイトの制作やコンテンツ作成には専門知識が必要で、外部に委託する場合は相応のコストがかかります。また、サイトを作っただけでは誰も見てくれないため、SEO対策やSNSでの拡散など、集客のための施策が別途必要になります。

ハローワーク

国が運営する公共職業安定所のことで、企業は無料で求人情報を掲載できます。地域に根差した採用活動に強く、地元での就職を希望する人材や、特定の地域での採用に強みを持っています。

- メリット: 最大のメリットは、求人掲載が無料であることです。また、ハローワーク経由で特定の条件を満たす人材(高齢者、障害者など)を採用した場合に、国から助成金が支給される制度もあります。

- デメリット: 求人票のフォーマットが定型的なため、企業の魅力を十分に伝えきれない場合があります。また、利用者層としては、若年層や高い専門性を持つハイスキル人材の登録は、民間の転職サイトに比べて少ない傾向があります。

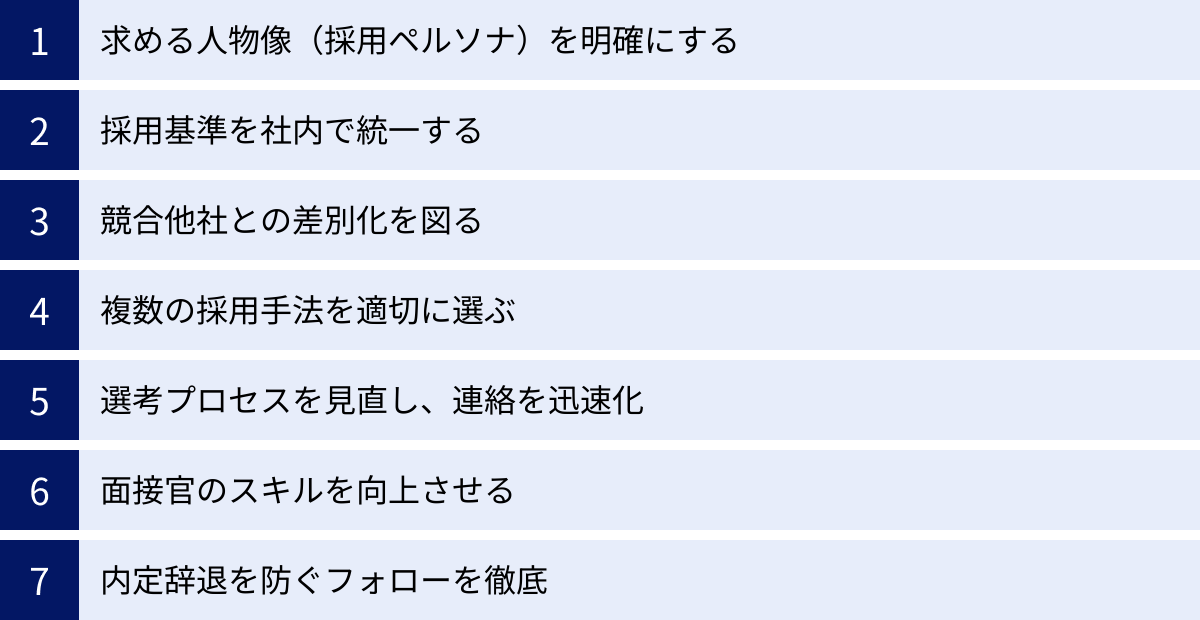

採用活動を成功させるための7つのポイント

優秀な人材の獲得競争が激化する現代において、ただ求人を出すだけでは採用活動の成功はおぼつきません。戦略的な視点を持ち、細部にまでこだわった取り組みが求められます。ここでは、採用活動を成功に導くために押さえておくべき7つの重要なポイントを解説します。

① 求める人物像(採用ペルソナ)を明確にする

採用活動の全ての起点となるのが、「どのような人材を求めているのか」を具体的に定義することです。これが曖昧なままでは、採用基準がブレてしまい、ミスマッチの原因となります。

「採用ペルソナ」とは、採用したい人物像を、あたかも実在する一人の人物のように詳細に設定したものです。年齢、性別、経歴といった基本情報だけでなく、価値観、性格、得意なこと、苦手なこと、休日の過ごし方、情報収集の方法まで、具体的に描き出します。

具体例:Webマーケティング担当者のペルソナ

- 基本情報: 28歳、男性、都内在住

- 経歴: 事業会社で3年間、Web広告運用とSEO対策を経験

- スキル: Google Analyticsを用いた分析、キーワードプランニング、基本的なHTML/CSSの知識

- 価値観: データに基づいた意思決定を重視する。チームで協力して目標を達成することにやりがいを感じる。

- 性格: 好奇心旺盛で、新しいマーケティング手法を自ら学ぶのが好き。

- 情報収集: X(旧Twitter)で業界のインフルエンサーをフォロー、専門ブログやWebメディアを定期的にチェック

このようにペルソナを具体化することで、求人原稿の訴求ポイントが明確になり、面接での質問内容も具体的になります。 さらに、社内の関係者間で「採用したい人材」のイメージが統一され、選考の精度が格段に向上します。

② 採用基準を社内で統一する

ペルソナを設計したら、次に行うべきは、そのペルソナを評価するための具体的な「採用基準」を設け、社内で共有・徹底することです。面接官の主観や好みによって評価がバラバラになってしまうと、本来採用すべき優秀な人材を不採用にしてしまったり、逆にミスマッチな人材を採用してしまったりするリスクが高まります。

採用基準を統一するためには、「評価シート」の活用が非常に有効です。評価シートには、以下のような項目を盛り込み、それぞれを段階(例:5段階評価)で評価できるようにします。

- スキル・経験: 募集職種に必要な専門知識や実務経験

- 論理的思考力: 物事を構造的に捉え、筋道を立てて説明できるか

- コミュニケーション能力: 相手の意図を正確に理解し、自分の考えを分かりやすく伝えられるか

- 主体性・実行力: 指示待ちではなく、自ら課題を見つけ、行動できるか

- カルチャーフィット: 企業のビジョンや価値観に共感し、組織に順応できそうか

面接官全員がこの共通の評価シートを使って評価を行うことで、属人性を排除し、客観的で公平な選考が実現します。 面接前には、面接官同士で評価基準の目線合わせを行う「面接官トレーニング」を実施することも効果的です。

③ 競合他社との差別化を図る

候補者は、あなたの会社だけを受けているわけではありません。複数の競合他社と比較検討していると考えるのが自然です。その中で自社を選んでもらうためには、「なぜ他社ではなく、うちの会社なのか」という問いに明確に答えられるだけの魅力を提示し、差別化を図る必要があります。

差別化のポイントは、給与や福利厚生といった待遇面だけではありません。

- 事業の独自性・将来性: 「社会のどのような課題を解決しようとしているのか」「業界の中でどのようなユニークな立ち位置を築いているのか」

- 企業文化・風土: 「どのような価値観を大切にしているのか」「社員同士のコミュニケーションは活発か」

- キャリアパスの魅力: 「入社後、どのような成長機会があるのか」「どのようなスキルが身につき、どのようなキャリアを歩めるのか」

- 働く環境: 「リモートワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方ができるか」「ユニークな社内制度はあるか」

これらの自社ならではの強み(EVP:Employee Value Proposition/従業員価値提案)を明確にし、採用サイトや面接など、あらゆる接点で一貫して伝え続けることが、採用競争力を高める鍵となります。

④ 複数の採用手法を適切に選ぶ

かつてのように、一つの求人サイトに広告を出すだけで優秀な人材が集まる時代は終わりました。求める人材の特性や採用の緊急度に応じて、複数の採用手法を戦略的に組み合わせることが重要です。

- 広く母集団を形成したい場合: 求人広告を中心に、合同説明会などを組み合わせる。

- 専門職やハイスキル人材をピンポイントで狙いたい場合: 人材紹介やダイレクトリクルーティングを主軸にする。

- 採用コストを抑えつつ、カルチャーフィットを重視したい場合: リファラル採用やソーシャルリクルーティングに力を入れる。

単一の手法に固執せず、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自社の状況に合わせた最適なポートフォリオを組むことが、効率的かつ効果的な採用活動につながります。

⑤ 選考プロセスを見直し、候補者への連絡を迅速に行う

優秀な候補者ほど、複数の企業から引く手あまたです。選考プロセスが長すぎたり、連絡が遅かったりすると、候補者の志望度は下がり、他社に奪われてしまいます。「選考スピード」は、現代の採用活動における重要な成功要因の一つです。

- 選考フローの簡素化: 不要な選考ステップはないか、面接回数は適切かを見直しましょう。一次面接と二次面接を同日に行う「1day選考」などを導入するのも一つの手です。

- 連絡の迅速化: 書類選考の結果は3営業日以内、面接の結果は翌営業日までには連絡するなど、社内でルールを徹底しましょう。迅速な対応は、候補者に「大切にされている」という印象を与え、企業への信頼感を高めます。

- 候補者体験(Candidate Experience)の向上: 応募から内定までの一連のプロセスにおける候補者の体験を向上させる視点も重要です。丁寧なメールの文面、分かりやすい面接の案内、面接官の誠実な態度など、一つひとつの接点が候補者の入社意欲を左右します。

⑥ 面接官のスキルを向上させる

面接は、企業が候補者を評価する場であると同時に、候補者が企業を評価する場でもあります。面接官の態度や質問の質が悪いと、会社の印象を大きく損ない、入社辞退の原因となります。

- 面接官トレーニングの実施: 面接の基本的な進め方、してはいけない質問(NG質問)、自社の魅力の伝え方、評価基準のすり合わせなどを学ぶ研修を定期的に実施しましょう。

- 役割分担の明確化: 一次面接では「スキルフィット」、二次面接では「チームフィット」、最終面接では「カルチャーフィット」を見るなど、各面接段階での評価項目と役割を明確にすることが、効果的で一貫性のある面接につながります。

- 「見極める」だけでなく「惹きつける」意識: 面接官は、候補者の能力を見極めるだけでなく、自社の魅力を伝え、候補者の入社意欲を高める「リクルーター」としての役割も担っています。候補者のキャリアプランに寄り添い、自社で働くことで何が得られるのかを具体的に提示することが求められます。

⑦ 内定辞退を防ぐためのフォローを徹底する

苦労して内定を出したにもかかわらず、辞退されてしまっては元も子もありません。内定から入社までの期間は、候補者が最も迷いやすい時期です。この期間に丁寧なフォローを行うことで、内定辞退率を大幅に下げることができます。

- 内定者面談の実施: 内定通知後、改めて個別に面談の場を設け、入社にあたっての不安や疑問を解消します。時には現場の社員や役員に同席してもらい、よりリアルな情報を提供することも有効です。

- 懇親会の開催: 内定者同士や先輩社員と交流する機会を設けることで、入社後の人間関係に対する不安を和らげ、同期との連帯感を育みます。

- 定期的な情報提供: 月に一度、社内報を送ったり、人事担当者から近況を伺う連絡を入れたりするなど、定期的な接点を持ち続けることで、つながりを維持し、「忘れられていない」という安心感を与えます。

内定者フォローは、単なる「つなぎ止め」ではなく、入社後のスムーズなスタートと早期活躍を支援する「オンボーディング」の第一歩と捉え、一人ひとりの内定者に寄り添った丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

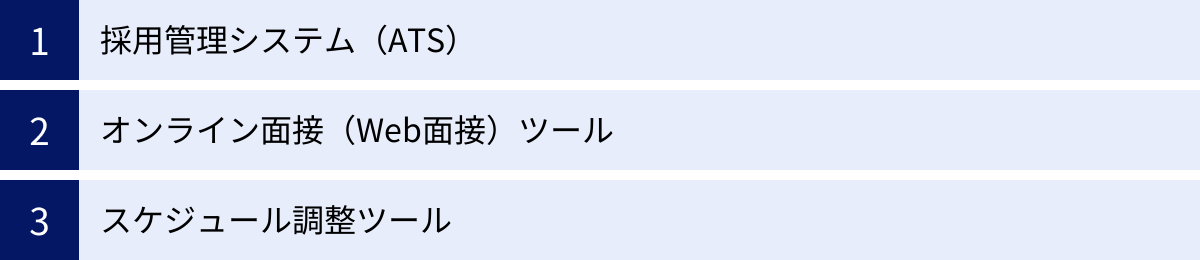

採用活動の効率化に役立つツール

採用活動は、候補者の検索から日程調整、面接、評価、内定者フォローまで、非常に多くのタスクを伴います。これらの煩雑な業務を効率化し、採用担当者が「候補者とのコミュニケーション」という本来注力すべきコア業務に集中するために、様々なツールが開発されています。ここでは、代表的な3種類のツールとその具体例を紹介します。

採用管理システム(ATS)

ATS(Applicant Tracking System)は、応募者の情報管理から選考の進捗管理、候補者とのコミュニケーションまで、採用活動に関する情報を一元管理できるシステムです。Excelやスプレッドシートでの管理に限界を感じている企業にとって、必須のツールと言えます。

主な機能とメリット:

- 応募者情報の一元管理: 複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み、一元的に管理できます。

- 選考状況の可視化: 候補者ごとに「書類選考中」「一次面接待ち」といったステータスを可視化し、対応漏れや遅れを防ぎます。

- 面接官との情報共有: 面接官はシステム上で候補者の履歴書や評価シートを閲覧・入力でき、関係者間のスムーズな情報共有を実現します。

- 分析・レポーティング: 採用チャネルごとの応募数や内定承諾率などを分析し、採用活動の改善に役立てることができます。

HRMOS採用 (株式会社ビズリーチ)

「HRMOS(ハーモス)採用」は、株式会社ビズリーチが提供する採用管理システムです。求人作成から応募者管理、選考管理、さらには人材紹介会社との連携や分析レポート機能まで、採用業務を幅広くカバーします。特に、データに基づいた戦略的な採用活動を支援する分析機能に強みを持っています。各採用手法の効果測定や、選考プロセスにおけるボトルネックの特定などを可視化し、採用活動のPDCAサイクルを回すのに役立ちます。

参照:株式会社ビズリーチ公式サイト

sonar ATS (Thinkings株式会社)

「sonar ATS」は、Thinkings株式会社が提供する採用管理システムで、新卒・中途を問わず、多様な採用活動に対応できる柔軟性が特徴です。LINEやマイページを通じて候補者とのコミュニケーションを円滑にし、応募から入社までのプロセスを自動化・効率化する機能が充実しています。特に、LINE連携機能は、学生とのコミュニケーションが多い新卒採用において、開封率の高さや返信の速さといった面で大きなメリットがあります。

参照:Thinkings株式会社公式サイト

HERP Hire (株式会社HERP)

「HERP Hire」は、株式会社HERPが提供する、スクラム採用(社員主導の採用)を推進するための採用プラットフォームです。SlackやChatworkといったビジネスチャットツールとシームレスに連携できるのが最大の特徴。現場の社員が日常的に使っているツール上で、候補者情報の共有や推薦、評価のやり取りが完結するため、全社を巻き込んだ採用活動をスムーズに実現できます。リファラル採用やダイレクトリクルーティングに力を入れたい企業に適しています。

参照:株式会社HERP公式サイト

オンライン面接(Web面接)ツール

遠隔地の候補者との面接や、新型コロナウイルス感染症対策をきっかけに、急速に普及したのがオンライン面接ツールです。単なるビデオ通話機能だけでなく、採用面接に特化した便利な機能を備えています。

主な機能とメリット:

- 場所の制約を受けない: 遠方に住む優秀な候補者とも、移動の負担なく面接が可能です。

- コスト削減: 候補者の交通費や、面接会場の費用などを削減できます。

- スケジュール調整の効率化: 移動時間が不要になるため、候補者・面接官双方のスケジュール調整が容易になります。

- 録画機能: 面接内容を録画し、後から他の面接官と共有することで、評価の客観性を高めることができます。

Interview Maker (株式会社スタジアム)

株式会社スタジアムが提供する「Interview Maker」は、Web面接に特化したツールで、安定した接続性と豊富な機能が特徴です。面接日程の予約システムや、面接前のアンケート機能、評価シート機能などを備え、オンライン面接の運用をトータルでサポートします。特に、候補者が専用アプリのインストールやアカウント登録をすることなく、URLをクリックするだけで面接に参加できる手軽さは、候補者体験の向上に繋がります。

参照:株式会社スタジアム公式サイト

BioGraph (株式会社マージナル)

株式会社マージナルが提供する「BioGraph」は、ライブ面接機能に加え、候補者があらかじめ設定された質問に動画で回答する「動画面接(録画面接)」機能を搭載しているのが特徴です。企業は一次選考などを動画面接に置き換えることで、採用担当者の工数を大幅に削減できます。候補者の人柄や表現力などを、テキストだけでは分からない多角的な視点から評価できる点もメリットです。

参照:株式会社マージナル公式サイト

HireVue (HireVue Inc.)

HireVue Inc.が提供する「HireVue」は、世界中の多くの企業で導入実績のある、AIを活用した採用プラットフォームです。オンライン面接や動画面接機能に加え、AIが候補者の回答内容や表情、音声などを分析し、自社の活躍人材との類似度を評価するアセスメント機能が最大の特徴です。これにより、人間のバイアスを排除した、より客観的で公平な選考の実現を支援します。

参照:HireVue Inc.公式サイト

スケジュール調整ツール

候補者や社内の面接官との面接日程調整は、採用活動の中でも特に時間と手間がかかる業務の一つです。スケジュール調整ツールを導入することで、この煩雑なやり取りを自動化できます。

主な機能とメリット:

- 空き時間の自動提示: 自分のカレンダー(Google Calendar、Outlookなど)と連携し、空いている日時を自動で抽出して候補者に提示できます。

- 候補者による予約: 候補者は提示された候補日時の中から、都合の良い時間をクリックするだけで予約が完了します。

- カレンダーへの自動登録: 日程が確定すると、関係者全員のカレンダーに自動で予定が登録され、Web会議のURLも自動で発行されます。

TimeRex (ミクステンド株式会社)

ミクステンド株式会社が提供する「TimeRex」は、国産のスケジュール調整ツールで、シンプルで直感的な操作性が魅力です。Google CalendarやMicrosoft 365の予定表と連携し、日程調整にかかる手間を大幅に削減します。日本語に完全対応しており、日本のビジネス習慣に合わせた細やかな設定が可能なため、国内企業にとっては非常に使いやすいツールです。

参照:ミクステンド株式会社公式サイト

Calendly (Calendly)

「Calendly」は、世界中で広く利用されているスケジュール調整ツールです。シンプルかつ洗練されたUIが特徴で、個人利用からチームでの利用まで幅広く対応しています。複数の面接官が参加する「グループ面接」の日程調整や、時差を自動で考慮する機能など、グローバルな採用活動にも対応できる機能を備えています。

参照:Calendly公式サイト

これらのツールを導入することで、採用担当者は煩雑な事務作業から解放され、候補者一人ひとりと向き合う時間や、採用戦略を練る時間といった、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

まとめ

本記事では、採用活動の基本的な概念から、新卒・中途採用の具体的な流れ、多様な採用手法、そして活動を成功に導くためのポイントや効率化ツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

採用活動とは、単に空いたポジションを埋めるための作業ではありません。それは、企業のビジョンを実現し、持続的な成長を遂げるための、最も重要な経営戦略の一つです。労働力人口の減少や働き方の多様化が進む現代において、優秀な人材に「選ばれる」ための努力なくして、企業の発展はあり得ません。

採用活動を成功させるためには、以下のような視点が不可欠です。

- 戦略性: 経営戦略と連動した明確な採用目的と、具体的なペルソナを設定する。

- 多角的なアプローチ: ターゲットに応じて、求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティングなど、複数の採用手法を戦略的に組み合わせる。

- 候補者視点: 選考プロセス全体を通じて、候補者体験(Candidate Experience)を向上させる意識を持つ。迅速で丁寧なコミュニケーションが鍵となる。

- 組織的な取り組み: 採用を人事部門だけの仕事と捉えず、経営層や現場社員を巻き込み、全社一丸となって取り組む。

- 効率化とデータ活用: ATSなどのツールを活用して業務を効率化し、データに基づいて採用活動を分析・改善していく。

採用活動は、時間もコストもかかる、決して簡単ではない道のりです。しかし、そこで出会う一人の人材が、会社の未来を大きく変える可能性を秘めています。

この記事が、皆さまの会社の採用活動をより良いものへと導く一助となれば幸いです。まずは自社の採用課題を洗い出し、今回ご紹介したポイントの中から、すぐに着手できることから実践してみてはいかがでしょうか。 それが、未来の仲間と出会うための、確かな第一歩となるはずです。