就職活動を進める中で、企業から「リクルーター面談」の案内が届くことがあります。「カジュアルな面談」と聞いて、選考とは関係ない雑談の場だと考える学生も少なくありません。しかし、その認識は大きな機会損失に繋がりかねません。

リクルーター面談は、実質的な選考の第一歩であり、ここでの評価が後の選考結果を大きく左右する重要なイベントです。企業が時間とコストをかけてリクルーターを任命し、特定の学生と接触を図るのには、明確な意図があります。それは、優秀な人材を早期に発見し、自社への入社意欲を高めてもらう「囲い込み」戦略の一環なのです。

この記事では、リクルーター面談とは何かという基本的な定義から、採用面接との違い、企業が評価するポイント、そして面談の通過率を格段に上げるための具体的な対策までを網羅的に解説します。頻出質問例や評価を上げる逆質問の作り方、面談後の正しい対応まで、この一本でリクルーター面談の全てが分かる完全ガイドです。

この記事を最後まで読めば、リクルーター面談を「ただの面談」ではなく「絶好のアピールの機会」と捉え、自信を持って臨めるようになるでしょう。

目次

リクルーター面談とは

リクルーター面談について深く理解するためには、まず「リクルーター」の役割や面談の「目的」、そして通常の「採用面接」との違いを正確に把握することが不可欠です。これらの基本を抑えることで、面談に臨むべき正しい心構えが身につきます。

そもそもリクルーターとは

リクルーターとは、企業の採用活動の一環として、候補者(主に学生)と直接コンタクトを取り、自社の魅力付けや候補者の見極めを行う社員のことを指します。一般的に、人事部の採用担当者だけでなく、現場で活躍する若手から中堅社員がリクルーターとして任命されるケースが多く見られます。

企業がなぜ現場社員をリクルーターとして起用するのか、その背景にはいくつかの戦略的な理由があります。

- リアルな情報の提供と魅力付け: 現場社員がリクルーターとなることで、学生は実際の仕事内容、職場の雰囲気、キャリアパスなどについて、より具体的でリアルな話を聞くことができます。これは、企業の採用サイトやパンフレットだけでは伝わりにくい「生きた情報」であり、学生の企業理解を深め、入社意欲を高める上で非常に効果的です。特に、年齢の近い若手社員が担当することで、学生は親近感を抱きやすく、気軽に質問や相談ができるというメリットもあります。

- 候補者のポテンシャルとカルチャーフィットの見極め: リクルーターは、学生との対話を通じて、履歴書やエントリーシートだけでは分からない人柄、コミュニケーション能力、論理的思考力、そして何よりも自社の社風や価値観にマッチするか(カルチャーフィット)を見極める役割を担っています。現場で働く社員の視点から「この学生と一緒に働きたいか」「入社後に活躍してくれそうか」というポテンシャルを判断します。

- 優秀な人材の早期囲い込み: 競争が激化する新卒採用市場において、企業は優秀な学生にいち早くアプローチしたいと考えています。リクルーター制度は、企業説明会やインターンシップなどで目に留まった優秀な学生に対し、個別でアプローチするための有効な手段です。早い段階から継続的に接点を持つことで、学生との信頼関係を構築し、他社に流れるのを防ぐ「囲い込み」を狙っています。

リクルーターは単なる「案内役」ではなく、企業の顔として採用活動の最前線に立つ、重要な役割を担った社員であることを理解しておきましょう。

リクルーター面談の目的

リクルーター面談は、企業側と学生側の双方にとって、それぞれ重要な目的を持っています。

【企業側の目的】

- 優秀な人材の早期発掘と囲い込み: 前述の通り、これが最大の目的です。多くの学生の中から自社が求める資質を持つ人材を早期に見つけ出し、継続的なコミュニケーションを通じて志望度を高めてもらい、内定承諾に繋げることを目指します。

- 候補者の本質的な見極め: フォーマルな面接の場では見えにくい、学生の素顔や本音、潜在的な能力を探ります。カジュアルな雰囲気の中で対話を重ねることで、学生の思考の深さや人柄、ストレス耐性などを多角的に評価します。

- 入社後のミスマッチ防止: 企業文化や仕事の厳しい側面も含めて、リアルな情報を正直に伝えることで、学生の過度な期待や誤解を防ぎます。これにより、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを減らし、早期離職のリスクを低減させる狙いがあります。

- 採用活動の効率化: リクルーター面談を通じて、自社への志望度が低い学生や、求める人物像と合わない学生を初期段階でスクリーニングします。これにより、その後の選考プロセスをより有望な候補者に集中させ、採用活動全体の効率を高めることができます。

【学生側の目的】

- 企業・仕事理解の深化: 現場で働く社員から直接話を聞くことで、Webサイトや資料だけでは得られない具体的な業務内容、やりがい、組織文化などを深く理解できます。

- キャリアプランの具体化: 自分のキャリアに関する悩みや疑問を、社会人の先輩であるリクルーターに相談できます。リアルなフィードバックをもらうことで、自身のキャリアプランをより具体的に、そして現実的に考えるきっかけになります。

- 自己PRと選考でのアピール: リクルーター面談は、自分という人間を企業に知ってもらう絶好の機会です。うまくアピールできれば、その後の選考で有利なポジションを築ける可能性があります。例えば、書類選考や一次面接が免除される「特別選考ルート」に乗れることもあります。

- 相性の確認: 企業が学生を見極めるのと同様に、学生もまた「この会社は自分に合っているか」を見極める場です。リクルーターとの対話を通じて、その企業の雰囲気や価値観が自分とマッチするかを判断する重要な機会となります。

採用面接との違い

リクルーター面談と採用面接は、どちらも「企業の人と会って話す」という点では共通していますが、その目的や形式、評価の重みには明確な違いがあります。この違いを理解しないまま面談に臨むと、的外れな対応をしてしまいかねません。

リクルーター面談と採用面接の主な違い

| 項目 | リクルーター面談 | 採用面接 |

|---|---|---|

| 目的 | 相互理解、魅力付け、初期スクリーニング | 合否の最終判断 |

| 雰囲気 | カジュアル、対話形式、相談ベース | フォーマル、質疑応答形式、評価が中心 |

| 場所 | カフェ、企業のラウンジ、大学構内、オンラインなど | 主に企業の会議室、オンライン(専用ルーム) |

| 担当者 | 人事部社員、現場の若手・中堅社員 | 人事担当者、現場管理職、役員 |

| 評価の重み | 間接的に影響(選考の一部)、次のステップへの推薦 | 直接的な合否判断 |

| 時間 | 30分~1時間程度が多い | 30分~1時間程度(回次による) |

| 質問内容 | キャリア相談、雑談、就活の状況なども含む | 志望動機、自己PR、スキル、経験の深掘りが中心 |

| 服装 | 私服やオフィスカジュアルを指定されることが多い | スーツ指定が基本 |

最も大きな違いは、リクルーター面談が「相互理解」に重きを置いているのに対し、採用面接は「合否判断」が主目的であるという点です。リクルーター面談は、企業が学生に自社の魅力を伝え、学生も企業への理解を深めるという双方向のコミュニケーションの場としての側面が強いのが特徴です。そのため、雰囲気も比較的和やかで、カフェなどのリラックスした環境で行われることも少なくありません。

しかし、ここで注意すべきは、「カジュアル=評価されていない」ではないという点です。リクルーターは、対話の内容や学生の態度を細かく観察し、その評価を社内で共有しています。したがって、リクルーター面談は「評価を伴うカジュアルな面談」と位置づけ、リラックスしつつも、常に自分が評価されているという意識を持って臨むことが極めて重要です。この意識の差が、面談の成否を分ける最初の分岐点となります。

リクルーター面談は選考に影響する?

多くの学生が抱く最大の疑問は、「リクルーター面談の結果は、本当に選考に影響するのか?」という点でしょう。結論から言えば、リクルーター面談は選考プロセスに密接に関わっており、その影響は決して小さくありません。面談を単なる情報交換の場と軽視せず、選考の一部として真摯に取り組むべき理由と、そもそもどのような人がリクルーターから声がかかるのかについて解説します。

選考の一部と考えるべき理由

「面談」という言葉の響きから、合否とは無関係のフランクな場を想像するかもしれませんが、それは危険な誤解です。企業がコストと時間をかけて学生一人ひとりと面談の場を設ける以上、そこには明確な採用戦略が存在します。リクルーター面談を選考の一部と捉えるべき理由は、主に以下の3点です。

- 実質的なスクリーニングが行われている

企業は、リクルーター面談を「初期選考」の場として活用しています。リクルーターは、あらかじめ定められた評価基準に基づき、学生のコミュニケーション能力、論理的思考力、企業への志望度、カルチャーフィットなどをチェックしています。多くの場合、リクルーターは面談後に評価シートや報告書を作成し、採用担当者に提出します。この評価内容は、その後の選考プロセスに直接的な影響を与えます。

例えば、面談で高い評価を得た学生は、- 書類選考や一次面接が免除される

- 特別な選考ルート(リクルーター面談→最終面接など)に案内される

- 次の面接官に「有望な候補者」として情報が引き継がれ、有利な状況で面接に臨める

といったメリットを得られることがあります。

逆に、面談での評価が低い場合、例えば志望度が感じられない、コミュニケーションが一方的、基本的なビジネスマナーが欠けているといった判断をされると、その後の選考に案内されない、いわゆる「サイレントお祈り」となるケースも少なくありません。つまり、リクルーター面談は、次のステップに進むための「切符」を手に入れるための、事実上の選考なのです。

- 企業側の採用効率化の視点

人気企業には、毎年何千、何万というエントリーがあります。すべての応募者と時間をかけて面接を行うのは、物理的にもコスト的にも不可能です。そこで、リクルーター面談を導入することで、有望な候補者を効率的に見つけ出し、重点的にアプローチするという戦略を取っています。

リクルーターからの推薦があれば、その学生は一定の基準をクリアしていると見なされ、採用担当者はより深く候補者を理解することに時間を割けます。これは、企業にとって採用活動の質と効率を両立させるための合理的な手法です。この企業側の事情を理解すれば、リクルーター面談が単なる親睦の場ではないことが分かるはずです。 - 入社意欲の確認と醸成

企業は、内定を出した学生に確実に入社してもらいたいと考えています。リクルーター面談は、学生の志望度を測るだけでなく、面談を通じて学生の志望度を高める(惹きつける)という重要な目的も担っています。

リクルーターとの対話を通じて、学生が「この会社で働きたい」という気持ちを強くすれば、内定辞退のリスクを減らすことができます。そのため、リクルーターは学生の質問に丁寧に答え、自社の魅力を熱心に語ります。しかし、その過程で学生の反応や質問の質から、「本当に自社に興味があるのか」「第一志望群として考えてくれているのか」を厳しく見極めています。学生からの熱意が感じられなければ、「自社への志望度は低い」と判断され、評価が下がる可能性があります。

これらの理由から、リクルーター面談は「選考ではない」という言葉を鵜呑みにせず、「評価される場」であるという緊張感を持ち、万全の準備で臨むことが不可欠です。

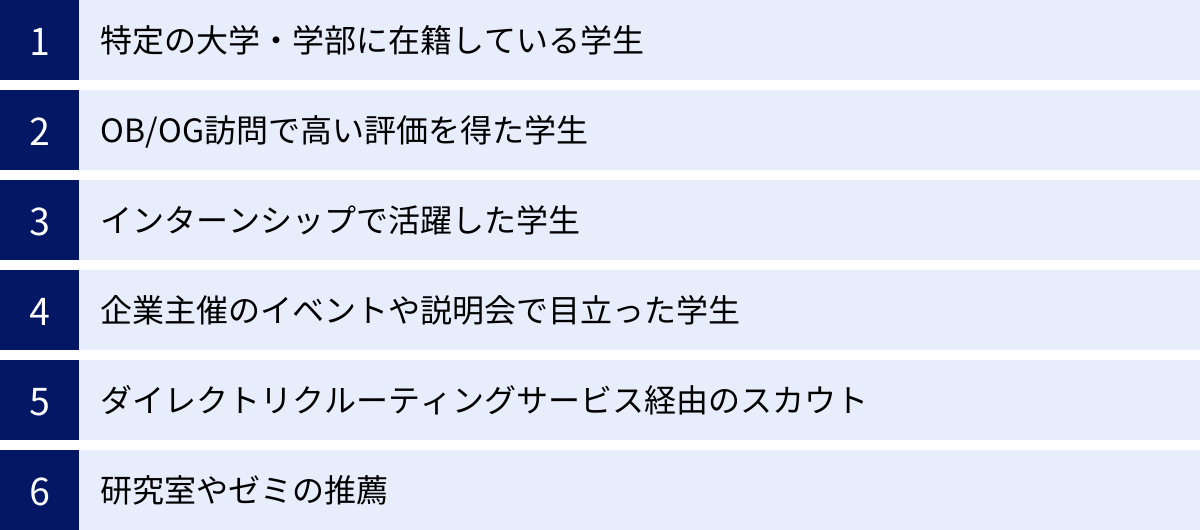

リクルーターから連絡が来る人の特徴

そもそも、リクルーターはどのような学生に連絡をしてくるのでしょうか。リクルーターからのアプローチは、無作為に行われるわけではありません。企業側が「会ってみたい」と考える、特定の条件を満たした学生にターゲットを絞って接触しています。リクルーターから連絡が来た場合、それは「あなたは企業の求める人材像に近い可能性がある」というポジティブなサインと捉えることができます。

主に、以下のような特徴を持つ学生に連絡が来ることが多いです。

- 特定の大学・学部に在籍している学生(学歴フィルター)

残念ながら、多くの企業では採用ターゲットとする大学群が存在します。特に、過去に採用実績が多く、活躍している社員を多数輩出している大学の学生は、リクルーターからのアプローチを受けやすい傾向にあります。これは、企業が効率的に優秀な学生層にアプローチするための戦略の一つです。 - OB/OG訪問で高い評価を得た学生

大学のキャリアセンターなどを通じてOB/OG訪問を行った際、その対応や質問内容、意欲の高さが訪問先の社員に評価されると、その情報がリクルーターや人事部に共有されることがあります。「非常に優秀な学生がいる」という口コミが、リクルーター面談に繋がるケースです。 - インターンシップで活躍した学生

企業のインターンシップに参加し、グループワークや成果発表などで高いパフォーマンスを発揮した学生は、リクルーターからの連絡を受ける最有力候補です。企業は、インターンシップを通じて学生のスキルや人柄を実務に近い形で評価しており、有望と判断した学生を本選考で優遇したいと考えています。 - 企業主催のイベントや説明会で目立った学生

大規模な説明会や小規模なセミナーなどで、鋭い質問をしたり、積極的にコミュニケーションを取ったりした学生は、採用担当者の記憶に残りやすいです。その場で連絡先を交換し、後日リクルーターから面談の誘いが来ることもあります。 - ダイレクトリクルーティングサービス経由でのスカウト

近年増えているのが、企業側から学生に直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティングサービス」を通じて連絡が来るケースです。学生が登録したプロフィール(自己PR、ガクチカ、スキル、経験など)を企業が見て、「自社にマッチしそうだ」と判断した場合に、スカウトメッセージという形でリクルーター面談の案内が届きます。 - 研究室やゼミの推薦

理系の学生に多いのが、研究室の教授やゼミの担当教員からの推薦です。企業と大学の研究室が強いつながりを持っている場合、教員から推薦された優秀な学生にリクルーターが直接コンタクトを取ることがあります。

もしあなたがこれらのいずれかに該当してリクルーターから連絡が来たなら、それは選考のスタートラインで一歩リードしている証拠です。このチャンスを最大限に活かすためにも、リクルーター面談が選考に直結する重要な場であることを強く認識し、準備を進めましょう。

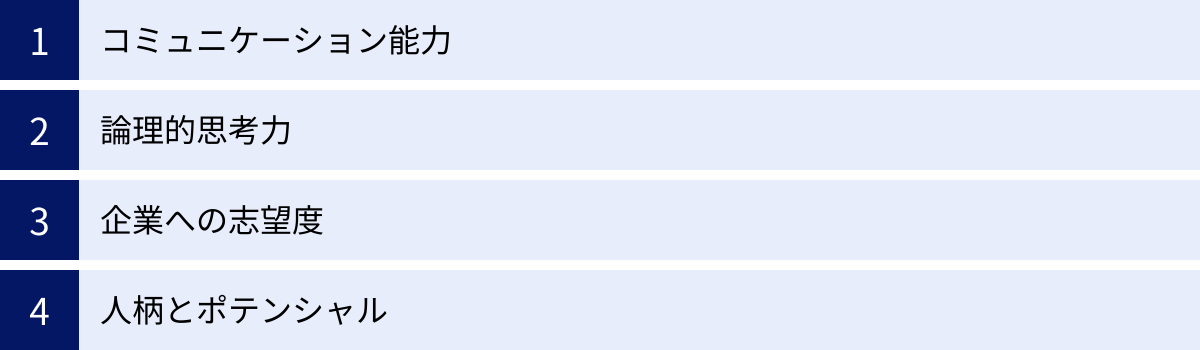

面談で評価される4つのポイント

リクルーター面談はカジュアルな雰囲気で進むことが多いですが、リクルーターは学生との対話を通じて、明確な評価基準に基づいて候補者を見極めています。彼らが特に重視しているのは、単なる知識やスキルだけでなく、ビジネスパーソンとしての基礎体力や将来性です。ここでは、面談で特に評価される4つの重要なポイントについて、それぞれ具体的に解説します。これらのポイントを意識して準備・対策することで、リクルーターに好印象を与え、次の選考ステップへ繋がる可能性を大きく高めることができます。

① コミュニケーション能力

リクルーター面談において、最も基本かつ重要な評価項目がコミュニケーション能力です。しかし、これは単に「流暢に話せる」ことだけを意味するわけではありません。リクルーターが見ているのは、より多角的で本質的な対話の力です。

- 傾聴力: 相手の話を真摯に聞き、その内容や意図を正確に理解する力です。リクルーターが自社の事業内容や仕事のやりがいについて話している時に、ただ黙って聞いているだけでは不十分です。適切なタイミングで相槌を打ったり、表情で理解を示したり、重要なポイントをメモしたりする姿勢が、傾聴力の高さをアピールします。相手の話を遮って自分の話をし始めたり、上の空で聞いていたりする態度は、コミュニケーション能力が低いと判断される最大の要因です。

- 質問力: 傾聴した内容に基づいて、的確な質問ができるかも重要です。良い質問は、相手の話をしっかり聞いていた証拠であり、かつ自身の思考力や興味の深さを示すことにも繋がります。例えば、リクルーターの説明に対して、「そのプロジェクトで特に困難だった点は何ですか?」や「〇〇という課題に対して、どのような工夫をされたのですか?」といったように、話をさらに深掘りする質問を投げかけることで、対話をより豊かにし、主体的な姿勢をアピールできます。

- 対話力(会話のキャッチボール): コミュニケーションは一方通行では成立しません。リクルーターからの質問に答えるだけでなく、学生側からも話題を提供したり、リクルーター自身の経験について質問したりと、双方向の「会話のキャッチボール」を意識することが大切です。面談を「質疑応答の場」ではなく「対話の場」と捉え、自然な流れで会話を弾ませることができるかが見られています。

- 非言語コミュニケーション: 表情、視線、姿勢、声のトーンといった非言語的な要素も、コミュニケーション能力の評価に大きく影響します。特にオンライン面談では、意識的に明るい表情を作ったり、少し大きめに頷いたりすることで、熱意や積極性を伝えることが重要です。自信のないような俯き加減の姿勢や、小さな声での受け答えは、マイナスの印象を与えかねません。

これらの能力は、入社後に上司や同僚、顧客と円滑な人間関係を築き、チームで成果を上げていく上で不可欠なスキルです。リクルーターは、「この学生と一緒に働きたいか」という視点で、あなたのコミュニケーション能力を総合的に評価しています。

② 論理的思考力

ビジネスの世界では、複雑な課題を整理し、筋道を立てて考え、それを他者に分かりやすく説明する能力が求められます。リクルーターは、学生との対話の中で、この論理的思考力(ロジカルシンキング)の素養があるかを見ています。

- 結論ファーストで話す力: 質問に対して、まず結論から簡潔に述べることは、論理的思考力の基本です。ビジネスコミュニケーションのフレームワークであるPREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:再度結論)を意識すると、話を構造的に組み立てやすくなります。例えば、「あなたの強みは何ですか?」と聞かれた際に、「私の強みは課題解決能力です(結論)。なぜなら、〇〇という経験で△△という課題に対し、□□というアプローチで解決したからです(理由・具体例)。この経験で培った課題解決能力を、御社でも活かしたいと考えています(再度結論)」といった形で話すと、非常に分かりやすく伝わります。

- 「なぜ?」への回答力: リクルーターは、あなたの発言に対して「なぜそう考えたのですか?」「なぜその行動を取ったのですか?」といったように、「なぜ(Why)」を深掘りする質問を投げかけてきます。これは、あなたの思考の深さや、行動の背景にある一貫した価値観を探るためです。この深掘りに対して、感情論や思いつきではなく、客観的な根拠や自分なりの仮説に基づいて、筋道立てて説明できるかが問われます。

- 物事の構造化: 自分の経験談を話す際にも、論理性が試されます。例えば「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」を語る際には、単に「頑張りました」と述べるのではなく、「どのような課題があったのか(Situation/Task) → それに対して自分はどのように考え、行動したのか(Action) → その結果どうなったのか(Result)」というフレームワーク(STARメソッド)で説明すると、あなたの貢献度や思考プロセスが明確に伝わります。

リクルーターは、あなたが将来的に困難な課題に直面した際に、冷静に状況を分析し、最適な解決策を導き出せる人材かどうかを、会話の端々から見極めようとしています。

③ 企業への志望度

企業が採用活動にかけるコストは膨大です。だからこそ、内定を出したら本当に入社してくれる、自社への志望度が高い学生を求めています。リクルーター面談は、この志望度の高さを見極める絶好の機会と位置づけられています。

- 企業研究の深さ: 「なぜ他の企業ではなく、うちの会社なのですか?」という問いに、説得力を持って答えられるかが最大のポイントです。そのためには、徹底した企業研究が欠かせません。公式サイトや採用ページの情報だけでは不十分です。IR情報(投資家向け情報)、中期経営計画、プレスリリース、競合他社との比較分析など、より深く踏み込んだ情報収集を行い、「自分はこれだけ御社について調べてきました」という熱意を示すことが重要です。

- 自分の言葉で語れるか: 企業理念や事業内容をただ暗唱するだけでは、志望度の高さは伝わりません。それらの情報を自分なりに解釈し、自分の過去の経験や将来のキャリアプランと結びつけて、「だからこそ私は御社で働きたいのです」と、一貫したストーリーとして語る必要があります。例えば、「御社の『挑戦を称える』という文化は、私が〇〇の経験で学んだ『失敗を恐れずに行動することの重要性』という価値観と完全に一致しており、強い魅力を感じています」といった具体的な結びつけが求められます。

- 逆質問の質: 志望度の高さが最も顕著に表れるのが「逆質問」の時間です。調べればすぐに分かるような福利厚生に関する質問や、「特にありません」という回答は、興味がないことの表明に他なりません。一方で、企業研究をしっかり行っていなければできないような、事業戦略や今後の展望、仕事のやりがいに関する踏み込んだ質問は、リクルーターに「この学生は本気だ」という強い印象を与えます。

「誰でも良い」のではなく、「あなたでなければならない」という熱意を、具体的な根拠とともに示すことが、志望度の高さを証明する鍵となります。

④ 人柄とポテンシャル

リクルーター面談では、現時点での完璧なスキルや知識よりも、その学生の人柄や入社後の成長可能性(ポテンシャル)が重視される傾向にあります。特に、自社の文化に馴染み、長期的に活躍してくれる人材かどうかという「カルチャーフィット」の視点は欠かせません。

- 誠実さ・素直さ: リラックスした雰囲気の中でも、言葉遣いや態度は崩さず、常に真摯な姿勢で対話に臨むことが大切です。また、自分の弱みや失敗談について聞かれた際に、隠したりごまかしたりせず、正直に認めた上で、それをどう乗り越えようとしているか、何を学んだかを前向きに語れる素直さは高く評価されます。完璧な人間を演じる必要はありません。むしろ、未熟さを受け入れ、そこから学ぼうとする謙虚な姿勢が好印象に繋がります。

- 学習意欲・成長意欲: 未知の分野や困難な課題に対して、「面白そう」「挑戦してみたい」と前向きに捉え、積極的に学ぼうとする姿勢は、ポテンシャルの高さを感じさせます。逆質問の際に、「入社までに勉強しておくべきことはありますか?」や「若手のうちから裁量権を持って挑戦できる環境はありますか?」といった質問をすることで、高い学習意欲をアピールできます。

- ストレス耐性・ポジティブさ: 仕事には、困難やプレッシャーがつきものです。挫折経験に関する質問では、単に失敗した事実を話すのではなく、その困難な状況にどう向き合い、どのように気持ちを切り替えて次の行動に移したのかというプロセスが見られています。ストレスフルな状況でも、ポジティブに捉え直し、粘り強く取り組める人材かどうかが評価されます。

リクルーターは、完成された人材ではなく、「磨けば光る原石」を探しています。あなたの人柄の良さや、未来への伸びしろを感じさせることが、面談突破の重要な鍵となるでしょう。

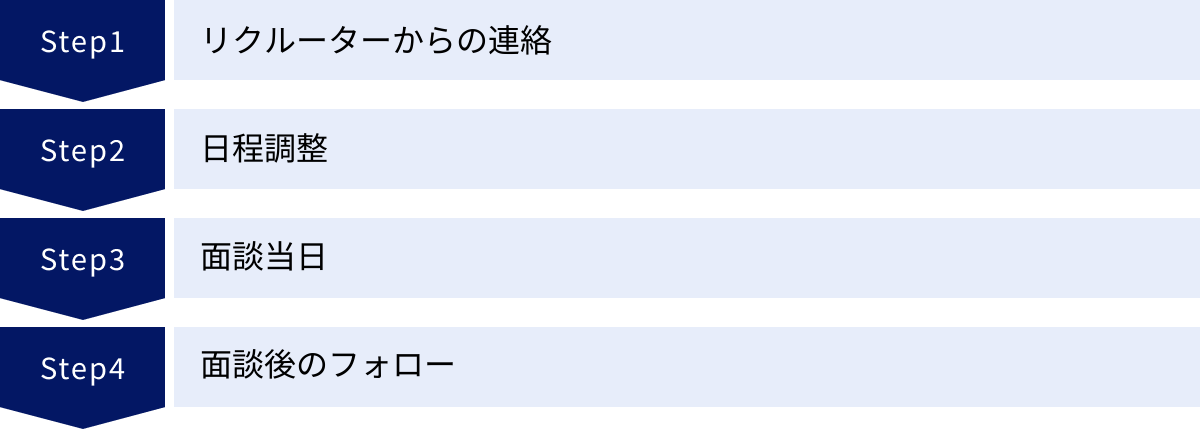

リクルーター面談の基本的な流れ

リクルーター面談は、ある日突然連絡が来るところから始まります。戸惑うことなくスムーズに対応するためには、連絡を受けてから面談後のフォローアップまでの一連の流れを把握しておくことが重要です。ここでは、各ステップで何をすべきか、どのような点に注意すべきかを具体的に解説します。

リクルーターからの連絡

リクルーター面談への招待は、多くの場合、電話かメール、あるいはダイレクトリクルーティングサービスのメッセージ機能を通じて行われます。どの手段で連絡が来ても、ここからすでに選考は始まっているという意識を持つことが肝心です。

- 電話での連絡:

- 知らない番号から電話がかかってきても、就職活動期間中は無下にせず、一度出てみることをお勧めします。もし出られなかった場合は、留守番電話のメッセージを確認し、できるだけ早く、遅くともその日のうちに折り返し連絡をしましょう。

- 電話に出る際は、まず「はい、〇〇(自分の名前)です」と名乗りましょう。

- 相手が名乗ったら、静かでメモが取れる場所に移動できるか確認し、難しい場合は「申し訳ございません、ただいま移動中のため、後ほどこちらからお電話を差し直してもよろしいでしょうか」と丁寧に断りを入れ、折り返す時間を約束します。

- 会話中は、ハキハキとした声で、丁寧な言葉遣いを心がけます。面談の提案を受けたら、まずは感謝の意を伝え、ぜひ参加したいという前向きな姿勢を示しましょう。

- メールやメッセージでの連絡:

- メールの場合、件名や差出人を見て、迷惑メールと勘違いしないように注意が必要です。就活用のメールアドレスは、毎日こまめにチェックする習慣をつけましょう。

- 連絡を受け取ったら、24時間以内に返信するのがビジネスマナーの基本です。迅速な返信は、志望度の高さや仕事のレスポンスの速さをアピールする絶好の機会です。

- 返信する際は、件名は変えずに「Re:」をつけたままにし、丁寧な言葉遣いで感謝と参加の意思を伝えます。

この最初のコンタクトで、あなたのビジネスマナーや対応の速さが見られています。丁寧かつ迅速な対応を徹底し、最初の第一印象で好スタートを切りましょう。

日程調整

面談の参加意思を伝えたら、次は具体的な日程調整に移ります。ここでのやり取りも、あなたのスケジュール管理能力や相手への配慮が評価されるポイントです。

- 候補日の提示:

- 企業側から候補日を複数提示された場合は、自分の都合の良い日時を選び、速やかに返信します。

- 自分から候補日を提示するよう求められた場合は、相手が調整しやすいように、最低でも3つ以上の候補日時を、日付と時間帯を明確にして伝えましょう。その際、「〇月〇日(月)13:00〜17:00」のように、時間帯に幅を持たせると、相手はより調整しやすくなります。

- 学業や他の予定を理由に候補日が限られる場合でも、「その週は終日難しいです」とだけ返すのではなく、「大変申し訳ございませんが、〇〇の都合でその週は難しい状況です。翌週の〇日以降でしたら、終日調整可能ですが、いかがでしょうか」のように、代替案を提示する姿勢が重要です。

- メールでのやり取りのマナー:

- 日程調整のメールは、ビジネスメールの基本フォーマット(件名、宛名、挨拶、本文、結び、署名)を守って作成します。

- 確定した日時と場所(またはオンラインのURL)は、間違いがないようにメール本文で復唱しましょう。

- 例:「それでは、ご提示いただきました下記の日時にお伺いいたします。【日時】〇月〇日(水)14:00〜」

スムーズで配慮のある日程調整は、「この学生は仕事の段取りも上手そうだ」というポジティブな印象に繋がります。

面談当日

いよいよ面談当日です。準備してきたことを最大限に発揮するためにも、当日の動きをシミュレーションしておきましょう。対面かオンラインかによって注意点が異なります。

- 対面での面談:

- 時間厳守: 指定された場所には、約束の時間の10〜15分前に到着するように行動しましょう。交通機関の遅延なども考慮し、余裕を持ったスケジュールを組みます。早く着きすぎた場合は、近くのカフェなどで待機し、5〜10分前に受付を済ませるのがスマートです。

- 受付での対応: 受付では、明るくハキハキとした声で「〇〇大学の〇〇と申します。本日〇時より、〇〇部のリクルーター〇〇様とお会いするお約束をいただいております」と、用件を明確に伝えます。

- 待機中の姿勢: 案内された待合室などでの待機中も、スマートフォンをいじったりせず、背筋を伸ばして静かに待ちましょう。いつ誰に見られているか分かりません。

- オンラインでの面談:

- 機材と環境の最終チェック: 面談開始の10分前には指定されたURLにアクセスし、カメラ、マイク、スピーカーが正常に作動するか、インターネット接続が安定しているかを確認します。

- 背景と服装: 背景は、壁やカーテンなど、余計なものが映り込まないシンプルな場所を選びましょう。バーチャル背景は、企業から許可がない限り避けるのが無難です。服装や髪型などの身だしなみも、対面と同じように整えます。

- 入室時の挨拶: リクルーターが入室してきたら、すぐに「こんにちは、〇〇大学の〇〇です。本日はよろしくお願いいたします」と、笑顔で元気に挨拶をしましょう。

面談が始まったら、序盤はリクルーターからの会社説明や仕事紹介が中心になることが多いです。真剣に耳を傾け、メモを取りながら、後半の質疑応答や逆質問に備えましょう。

面談後のフォロー

リクルーター面談は、面談が終わった瞬間に終了するわけではありません。面談後のフォローアップ、特にお礼メールの送付は、最後の自己アピールの機会として非常に重要です。

- お礼メールの送付:

- 面談で時間を割いてもらったことへの感謝を伝えるため、お礼メールは可能な限り当日中に、遅くとも翌日の午前中までには送るのがマナーです。

- メールには、単なる感謝の言葉だけでなく、面談を通じて特に印象に残った話や、それによってどのように志望度が高まったかを具体的に記述します。これにより、テンプレートではない、あなた自身の熱意が伝わります。

- 詳しい書き方については、後の章で例文とともに詳しく解説します。

- 次のステップへの対応:

- 面談の最後に、今後の流れについて説明がある場合があります。「後日、次の選考について改めてご連絡します」と言われた場合は、その連絡を待ちます。

- もし次のステップ(面接やイベントなど)に招待された場合は、お礼メールの中で改めて参加の意思を表明し、日程調整などに迅速に対応しましょう。

この一連の流れを理解し、各ステップで丁寧かつ主体的な対応を心がけることが、リクルーター面談を成功に導くための基本となります。

リクルーター面談の通過率を上げる5つのコツ

リクルーター面談が選考の一部である以上、その通過率をいかに上げるかが重要になります。付け焼き刃の対策では、経験豊富なリクルーターに見抜かれてしまいます。ここでは、面談で高い評価を獲得し、次のステップへと確実に駒を進めるための、本質的かつ効果的な5つのコツを伝授します。これらを実践することで、他の学生と大きく差をつけることができるでしょう。

① 企業研究を徹底する

「企業研究は当たり前」と思うかもしれませんが、その「深さ」が合否を分けます。多くの学生が採用サイトやパンフレットを読むレベルで終わってしまう中、一歩も二歩も踏み込んだ情報収集を行うことが、あなたの熱意と本気度を証明する何よりの証拠となります。

- 情報源を多角化する:

- 採用サイト・企業サイト: 基本情報として必ず目を通します。事業内容、経営理念、沿革などを把握します。

- IR情報(投資家向け情報): 上場企業であれば、公式サイトに必ず掲載されています。「決算短信」「有価証券報告書」「中期経営計画」などは、企業の現状、財務状況、今後の戦略を知るための宝庫です。数字や専門用語が多く難解に感じるかもしれませんが、要約部分だけでも読む価値は絶大です。ここに書かれている内容を基に質問ができれば、リクルーターを驚かせることができるでしょう。

- プレスリリース・ニュース: 企業の最新の動向を把握できます。新製品の発表、業務提携、社会貢献活動など、直近のニュースに触れることで、企業への関心の高さを示せます。

- 競合他社の分析: 志望企業だけでなく、競合となる企業の強みや弱み、戦略を比較分析することで、「なぜこの業界の中でも、特に御社なのか」という問いに対して、より説得力のある答えを導き出せます。例えば、「A社は〇〇という点で優れていますが、私は御社の△△という独自の強みに将来性を感じています」といった具体的な比較論を展開できます。

- 社員インタビュー・ブログ: 実際に働く社員の声は、社風や働きがいを理解する上で非常に参考になります。リクルーター面談で「〇〇様のインタビュー記事を拝見し、△△という点に共感しました」と伝えることができれば、効果的なアピールになります。

徹底した企業研究は、質の高い志望動機や逆質問を生み出すための土台です。時間をかけて深く掘り下げる努力が、必ず面談本番で活きてきます。

② 自己分析を深掘りする

企業研究が「相手を知る」作業なら、自己分析は「自分を知る」作業です。この二つがしっかりと結びついた時、あなたの言葉には説得力が生まれます。なぜなら、「自分はこういう人間で、こういう価値観を持っている。だから、こういう特徴を持つ御社で働きたい」という一貫したストーリーを語れるようになるからです。

- 「なぜ?」を繰り返す: 自分の経験や考えに対して、「なぜそう思ったのか?」「なぜその行動を選んだのか?」と、最低5回は「なぜ?」を自問自答してみましょう。これにより、行動の裏にある根本的な動機や価値観が見えてきます。

- 例:「サークルのリーダーを務めた」→ なぜ? → 「チームをまとめることにやりがいを感じたから」→ なぜ? → 「個々の力が合わさって大きな成果が生まれる瞬間に感動したから」…このように掘り下げることで、あなたの本質的な強みや志向性が明確になります。

- 過去の経験の言語化: アルバイト、サークル、ゼミ、留学など、これまでの経験をすべて書き出し、それぞれの経験から「何を学び、どんなスキルが身についたのか」を言語化します。その際、「Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)」のSTARメソッドを使って整理すると、他者に分かりやすく伝えられるエピソードが出来上がります。

- 企業との接点を見つける: 深掘りした自己分析の結果(自分の強み、価値観、やりたいこと)と、徹底した企業研究の結果(企業の事業内容、理念、社風)を照らし合わせ、両者の接点・共通点を探します。この接点こそが、あなただけのオリジナルな志望動機の中核となります。「御社の〇〇という事業は、私が△△の経験で培った□□という強みを最大限に活かせると確信しています」といったように、具体的な根拠を持って自分を売り込むことができます。

自己分析が浅いと、どの企業にも言えるようなありきたりな自己PRや志望動機になってしまいます。自分という人間を深く理解し、企業と自分を結びつける強固なロジックを構築しましょう。

③ 質の高い逆質問を複数用意する

リクルーター面談の後半に設けられる逆質問の時間は、受け身の姿勢から一転して、あなたが面談の主導権を握れる最大のチャンスです。ここで繰り出す質問の質によって、あなたの評価は劇的に変わります。

- 準備の心構え:

- 最低でも5〜10個は準備しておきましょう。面談の流れの中で、準備していた質問の答えが先に語られてしまうこともあるため、複数のカテゴリ(事業戦略、仕事内容、キャリアパス、社風など)で用意しておくと安心です。

- 調べれば分かる質問は絶対にNGです。「福利厚生について教えてください」「年間休日は何日ですか」といった質問は、企業研究を怠っている証拠と見なされます。

- 「はい/いいえ」で終わらないオープンクエスチョンを心がけましょう。「〇〇は大変ですか?」ではなく、「〇〇の仕事で最もやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか?」と聞くことで、相手からより多くの情報を引き出せます。

- 評価を上げる質問の型:

- 仮説検証型: 自分の企業研究に基づいた仮説を提示し、リクルーターの見解を求める質問です。高い分析力と意欲を示せます。

- 例:「IR資料を拝見し、今後は〇〇分野に注力されると理解しましたが、その上で現場レベルで感じていらっしゃる課題などはありますか?」

- 入社後を想定した質問: 自分がその会社で働く姿を具体的にイメージしていることをアピールできます。

- 例:「もし入社させていただけた場合、一日でも早く戦力になるために、学生のうちから学んでおくべき知識やスキルがあれば教えていただけますか?」

- リクルーター個人に焦点を当てた質問: 相手への敬意と関心を示し、よりパーソナルな関係を築くきっかけになります。

- 例:「〇〇様が、数ある企業の中から最終的に御社への入社を決められた、最大の理由は何でしたか?」

- 仮説検証型: 自分の企業研究に基づいた仮説を提示し、リクルーターの見解を求める質問です。高い分析力と意欲を示せます。

質の高い逆質問は、あなたが「評価される側」から「企業を評価する側」へと立場を転換させる力を持っています。入念な準備で、リクルーターを唸らせる一手を打ちましょう。

④ 模擬面談で実践練習をする

どれだけ頭の中で完璧な受け答えを準備しても、いざ本番でスムーズに話せなければ意味がありません。スポーツ選手が練習試合を重ねるように、就活生も模擬面談を通じて実践力を高めることが不可欠です。

- 客観的なフィードバックを得る: 大学のキャリアセンター職員、就活エージェントのキャリアアドバイザー、あるいは友人や先輩など、第三者に面接官役を頼みましょう。自分では気づけない話し方の癖、表情の硬さ、姿勢、話の分かりやすさなどについて、客観的なフィードバックをもらうことで、具体的な改善点が見つかります。

- 録画して自己分析する: 模擬面談の様子をスマートフォンなどで録画し、後から自分で見返す方法は非常に効果的です。自分の姿を客観視することで、「思ったより早口になっている」「目線が泳いでいる」「無意識に『えーっと』と言い過ぎている」といった課題に気づくことができます。

- 特にオンライン面談の練習を: オンライン面談は、対面とは異なるスキルが求められます。カメラのレンズを見て話す(相手と目を合わせる)練習、少し大きめのリアクションを取る練習、通信トラブルがあった際の冷静な対応など、オンラインならではの作法に慣れておくことが重要です。

練習でできないことは、本番では絶対にできません。繰り返し練習することで、自信がつき、本番でも落ち着いて自分らしさを発揮できるようになります。

⑤ 基本的なビジネスマナーを再確認する

最後に、意外と見落としがちですが、評価に大きく影響するのが基本的なビジネスマナーです。学生気分が抜けきっていないと判断されると、どれだけ優秀であっても評価は下がってしまいます。社会人としての基礎ができているかという視点で、リクルーターはあなたを見ています。

- 言葉遣い: 尊敬語・謙譲語・丁寧語を正しく使い分けましょう。特に、相手の会社を指す「御社(おんしゃ)」(話し言葉)と「貴社(きしゃ)」(書き言葉)の使い分けは基本中の基本です。

- 時間厳守: 面談の開始時間はもちろん、メールの返信速度など、あらゆる場面で時間を守る意識を持ちましょう。

- 身だしなみ: 清潔感が第一です。「私服で」と言われた場合も、Tシャツやジーンズのようなラフすぎる格好は避け、オフィスカジュアル(ジャケット、襟付きシャツなど)を基本としましょう。

- 挨拶とお礼: 入室・退室時の挨拶、面談後のお礼メールなど、感謝の気持ちを適切な形で伝えることは、円滑な人間関係の基本です。

これらのマナーは、できて当たり前と見なされるものです。しかし、だからこそ一つでも欠けていると悪目立ちしてしまいます。社会人への第一歩として、今のうちから体に染み込ませておきましょう。

リクルーター面談の準備:服装と持ち物

リクルーター面談の案内が来たら、当日に慌てないように、服装や持ち物の準備を早めに進めておきましょう。特に服装は、第一印象を大きく左右する重要な要素です。「私服でお越しください」といった指定にどう対応すべきかなど、具体的なポイントを解説します。

服装の基本

リクルーター面談の服装は、企業からの指定によって対応が変わります。しかし、どのケースにおいても「清潔感」と「相手への敬意」が共通のキーワードです。

- 「スーツでお越しください」と指定された場合

これは最も分かりやすいケースです。指示通り、リクルートスーツを着用しましょう。シャツやブラウスはシワのない清潔なものを選び、靴も磨いておきます。ネクタイの曲がりやストッキングの伝線など、細部まで気を配りましょう。 - 「服装自由」「私服でお越しください」と指定された場合

この指定が最も悩むポイントですが、真に受けて普段着(Tシャツ、ジーンズ、パーカー、サンダルなど)で行くのは絶対にNGです。企業側は、「TPOをわきまえた、ビジネスシーンにふさわしい服装を選べるか」という、学生の常識や判断力を見ています。

この場合の正解は「オフィスカジュアル」です。オフィスカジュアルとは、スーツほど堅苦しくはないものの、ビジネスの場にふさわしい、きちんとした印象を与える服装のことです。【オフィスカジュアルの具体例】

* 男性:

* トップス: 無地や落ち着いた色合いの襟付きシャツ(白、水色など)、ポロシャツ

* アウター: ジャケット(黒、紺、グレー、ベージュなど)

* ボトムス: チノパン、スラックス(黒、紺、グレー、ベージュなど)

* 靴: 革靴(黒、茶)

* 女性:

* トップス: ブラウス、カットソー、ニット(白やパステルカラーなど、派手すぎない色)

* アウター: ジャケット、カーディガン(黒、紺、白、ベージュなど)

* ボトムス: 膝丈のスカート、きれいめのパンツ(黒、紺、白、ベージュなど)

* 靴: パンプス(ヒールは高すぎない3〜5cm程度が目安)オフィスカジュアルで迷った場合は、「スーツより少しだけ崩した服装」をイメージすると良いでしょう。ジャケットを羽織るだけで、きちんとした印象になります。

- 特に指定がない場合

企業から服装の指定が何もない場合は、スーツを着用していくのが最も無難です。リクルーターがスーツで現れた場合に、自分だけがカジュアルな服装だと気まずい思いをする可能性があります。迷ったらスーツ、と覚えておきましょう。

いずれの服装を選ぶにしても、シワや汚れがないか、髪型は整っているか、爪は清潔かなど、全身の清潔感を徹底することが何よりも重要です。

必須の持ち物リスト

面談当日に必要なものを、事前にリストアップして準備しておきましょう。カバンの中で物が散らからないよう、整理整頓しておくことも大切です。

| 持ち物 | 備考・注意点 |

|---|---|

| A4サイズの入るカバン | 書類が折れ曲がらないように。床に置いても自立するタイプが望ましいです。 |

| 筆記用具・メモ帳 | 必須アイテム。リクルーターの話をメモする姿勢は、熱意のアピールになります。スマートフォンでのメモは失礼にあたる可能性があるので避けましょう。 |

| スマートフォン・携帯電話 | 緊急連絡や地図の確認に必要です。面談前には必ずマナーモードに設定するか、電源を切りましょう。 |

| モバイルバッテリー | 外出先でスマートフォンの充電が切れると致命的です。予備として持っておくと安心です。 |

| 学生証・身分証明書 | 企業のビルに入る際に、受付で提示を求められることがあります。 |

| クリアファイル | 企業から渡された資料や、持参した書類(履歴書のコピーなど)をきれいな状態で保管するために必要です。 |

| 企業研究の資料 | 自分でまとめた企業情報や、質問したいことをリストアップしたメモ。面談直前に最終確認ができます。 |

| ハンカチ・ティッシュ | 身だしなみとしての基本アイテムです。汗を拭いたり、手を洗った後に使います。 |

| 腕時計 | 時間の確認をスマートフォンで行うのは、人によっては良い印象を与えません。ビジネスシーンでは腕時計が基本です。 |

| 折りたたみ傘 | 天気が不安定な日に備えて。濡れたまま訪問するのはマナー違反です。 |

| (必要な場合)履歴書・エントリーシートのコピー | 面談で話す内容を確認するために持っておくと便利です。提出を求められる場合に備え、原本も持っていくと万全です。 |

特に、メモ帳と筆記用具は絶対に忘れてはいけません。メモを取ることで、話を真剣に聞いているという姿勢を示すだけでなく、後でお礼メールを書く際や、次の面接に進んだ際に、面談の内容を正確に思い出すのに役立ちます。

これらの準備を万全に整えることで、心に余裕が生まれ、面談本番で本来の力を発揮することに集中できるようになります。

【頻出】リクルーター面談で聞かれる質問例

リクルーター面談では、採用面接と共通する質問も多く聞かれます。しかし、その質問の意図は、合否判断よりも「学生の人となりやポテンシャルを深く知る」ことに重きが置かれている場合が多いです。ここでは、頻出の質問とその質問に答える際のポイント、そして回答の考え方を解説します。事前に自分の言葉で回答を準備しておきましょう。

自己紹介・自己PR

質問の意図: あなたがどんな人物なのか、全体像を短時間で把握するための質問です。コミュニケーション能力の第一印象を測る目的もあります。

回答のポイント:

- 時間は1分程度で簡潔にまとめるのが基本です。

- 内容は「①大学・学部・氏名」→「②学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)の要約」→「③そこから得た強みや学び」→「④企業への関心や貢献意欲」という構成が効果的です。

- ただの自己紹介で終わらせず、自分の強みや企業への興味を盛り込み、自己PRに繋げることが重要です。

考え方:

「私の名前は〇〇です。〇〇大学〇〇学部に所属しています。学生時代は、〇〇という目標を掲げたサークル活動に最も力を注ぎました。その中で、異なる意見を持つメンバーの間に立ち、対話を重ねて合意形成を図る『調整力』を培いました。対話を通じて人々の想いを繋ぎ、より良い未来を創造するという御社の理念に深く共感しており、私のこの強みを活かして貢献したいと考えております。本日はよろしくお願いいたします。」

学生時代に最も力を入れたこと(ガクチカ)

質問の意図: あなたの行動特性、価値観、課題解決能力、主体性などを知るための、最も重要な質問の一つです。

回答のポイント:

- STARメソッド(Situation/Task, Action, Result)を意識して、論理的に構成します。

- 単なる成功体験ではなく、どのような課題や困難があり、それに対して自分がどう考え、どう行動したのかというプロセスを具体的に語ることが重要です。

- 結果は、可能であれば具体的な数字(例:売上を1.5倍にした、出席率を30%向上させた)を交えると、説得力が増します。

- 最後に、その経験を通じて何を学んだのか、その学びを今後どう活かしていきたいのかを述べ、入社後の活躍イメージに繋げます。

考え方:

「私が学生時代に最も力を入れたのは、飲食店のアルバイトでの新人教育です(結論)。私が働いていた店舗では、新人の離職率の高さが課題でした(Situation/Task)。私はその原因を、業務マニュアルが画一的で個人の習熟度に合っていないことだと考え、主体的に教育プログラムの改善に取り組みました(Action)。具体的には、新人一人ひとりと面談して不安な点をヒアリングし、個別のトレーニング計画を作成しました。また、先輩アルバイトにも協力を仰ぎ、メンター制度を導入しました。その結果、担当した新人5名の離職率をゼロに抑え、店舗全体のサービス品質向上にも貢献できました(Result)。この経験から、相手の立場に立って課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決していくことの重要性を学びました。この力は、多様な関係者と協働してプロジェクトを進める御社の業務で必ず活かせると考えています。」

志望動機

質問の意図: なぜ多くの企業の中から自社を選んだのか、その理由の明確さと熱意の高さを見ています。企業研究の深さが問われる質問です。

回答のポイント:

- 「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社なのか」の2つの問いに、明確に答えられるように構成します。

- 企業の理念や事業の強み、社風といった特徴と、あなた自身の経験や価値観、将来の目標とを結びつけて語ることが不可欠です。「だから、私にとってはこの会社でなければならない」という一貫したストーリーを作りましょう。

- 「給料が高いから」「安定しているから」といった待遇面を理由にするのは避けましょう。

考え方:

「私がIT業界を志望するのは、テクノロジーの力で社会課題を解決できる点に魅力を感じるからです(なぜ業界か)。中でも特に御社を志望するのは、『人々の生活を豊かにする』という理念のもと、〇〇という独自の技術で社会に大きなインパクトを与えている点に強く共感したためです(なぜ会社か)。私は学生時代の〇〇の経験から、課題の本質を見抜き、解決策を実行することにやりがいを感じてきました(自分の経験との結びつけ)。御社の一員として、私のこの課題解決能力を活かし、〇〇事業の更なる発展に貢献したいと強く願っています。」

就職活動の軸

質問の意…