就職活動や転職活動を進める中で、「リクルーター」という存在から連絡を受け、「一度、カジュアルにお話ししませんか?」と面談に誘われるケースが増えています。この「リクルーター面談」は、一般的な面接とは少し違う雰囲気で進むため、どのような位置づけなのか、何を見られているのか、どう準備すれば良いのか、戸惑う方も少なくありません。

リクルーター面談は、企業が優秀な人材を早期に発見し、自社の魅力を伝えるために設ける重要な接点です。候補者にとっても、企業のリアルな情報を得て、自身をアピールする絶好の機会となります。しかし、その「カジュアルさ」に油断していると、知らず知らずのうちに評価を下げてしまい、次の選考に進めないという事態にもなりかねません。

この記事では、リクルーター面談とは何かという基本的な定義から、その目的、メリット・デメリット、事前準備、当日の流れ、そして評価を上げるための逆質問やマナーに至るまで、あらゆる疑問に答えるべく徹底的に解説します。リクルーター面談を単なる「おしゃべりの場」ではなく、内定獲得に向けた戦略的なステップとして最大限に活用するための知識とノウハウを網羅していますので、ぜひ最後までご覧いただき、万全の態勢で面談に臨んでください。

目次

リクルーターとは?

就職・転職活動における「リクルーター」とは、企業から任命され、候補者と直接コミュニケーションを取り、自社への入社を促す役割を担う社員のことを指します。彼らは人事部の採用担当者であることもあれば、現場で活躍する若手社員や管理職、あるいは候補者と同じ大学出身のOB/OGであることもあります。

リクルーターの主な役割は、公式な選考プロセスが始まる前、あるいはその過程で候補者と接触し、企業の魅力を伝えたり、候補者の疑問や不安を解消したりすることです。一見すると、採用活動のサポート役のように思えるかもしれませんが、その実態はより深く、企業の採用戦略において非常に重要なポジションを占めています。彼らは、企業の「顔」として、候補者との信頼関係を構築し、優秀な人材を惹きつけ、見極めるというミッションを背負っているのです。

リクルーター面談は選考の一環?

多くの学生や求職者が抱く最大の疑問は、「リクルーター面談は選考なのか?」という点でしょう。リクルーターからは「選考ではありませんので、リラックスしてお越しください」「まずは相互理解のためのカジュアルな面談です」といった案内をされることがほとんどです。しかし、この言葉を額面通りに受け取ってはいけません。

結論から言えば、リクルーター面談は「事実上の選考プロセスの一部」と捉えるのが正解です。企業がコストと時間をかけて社員をリクルーターとして活動させるのには、明確な目的があります。それは、数多くの候補者の中から、自社が求める能力や価値観を持つ人材を効率的に見つけ出すことです。

では、なぜ企業は「選考ではない」という建前を使うのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

- 候補者の本音を引き出すため: 「選考」というプレッシャーを取り除くことで、候補者がリラックスし、普段通りの自然な姿を見せやすくなります。企業は、取り繕った姿ではなく、その人の本来の人柄や価値観、コミュニケーションスタイルを知りたいと考えています。

- 企業イメージの向上: 親身に相談に乗ってくれる社員との対話を通じて、「この会社は人を大切にしている」「風通しが良さそうだ」といったポジティブな印象を与え、候補者の志望度を高める狙いがあります。

- 優秀な人材の早期囲い込み: 正式な選考が始まる前に有望な候補者と接点を持ち、関係性を深めておくことで、他社に流れるのを防ぎたいという戦略的な意図があります。

リクルーター面談での評価は、その後の選考プロセスに直接的な影響を与えます。例えば、面談で高い評価を得た候補者は、

- 早期選考ルートへの案内

- 一次面接や二次面接の免除

- 一般には公開されていない特別な選考への招待

- エントリーシート(ES)の添削や面接対策のアドバイス

といった優遇を受けられることがあります。逆に、面談での印象が悪ければ、その後の選考にエントリーしても通過が難しくなったり、そもそも次のステップへの案内が来なかったりすることもあります。

したがって、リクルーター面談に臨む際は、「カジュアルな雰囲気の中で行われる、評価を伴うコミュニケーションの場」であると強く認識し、気を引き締めて準備することが不可欠です。

リクルーター面談の位置づけ

採用プロセス全体において、リクルーター面談はどのような位置づけにあるのでしょうか。これは、新卒採用と中途採用、また企業の方針によって異なりますが、一般的には以下のような役割を担っています。

採用プロセスにおけるリクルーター面談のフロー(一例)

企業による候補者の認知・興味喚起(説明会、インターンシップ、スカウト等)

↓

リクルーターからのアプローチ

↓

リクルーター面談(相互理解・魅力づけ・候補者の見極め)

↓

評価に基づく選考ルートの分岐(通常選考 or 優遇選考)

↓

正式な面接(複数回)

↓

内定

このように、リクルーター面談は、企業と候補者が本格的な選考のステージに進む前の、重要な「架け橋」であり「フィルター」の役割を果たします。

企業側から見れば、説明会やインターンシップに参加した多数の学生の中から、特に優秀だと感じた層や、自社の社風に合いそうな層に絞ってアプローチする「スクリーニング」の場です。あるいは、転職サイトに登録している潜在的な候補者の中から、特定のスキルを持つ人材に狙いを定めてアプローチする「ダイレクトリクルーティング」の入り口でもあります。

一方、候補者側から見れば、選考の初期段階で、現場で働く社員から直接、企業のリアルな情報を得られる貴重な機会です。説明会のような一方的な情報提供ではなく、対話を通じて双方向のコミュニケーションが取れるため、企業理解を飛躍的に深めることができます。また、自分のスキルや経験がその企業でどのように活かせるのか、企業のカルチャーは自分に合っているのか、といった点を見極めるための「お試し」の場とも言えるでしょう。

要するに、リクルーター面談は、企業にとっては「採用のミスマッチを防ぎ、効率的に優秀な人材を獲得するための戦略的ツール」であり、候補者にとっては「企業との相性を確認し、選考を有利に進めるためのチャンス」という、双方にとってメリットのある仕組みなのです。この位置づけを正しく理解し、「自分という商品を、企業の担当者にプレゼンテーションし、同時に企業という商品を吟味する場」として臨むことが成功の鍵となります。

リクルーターと他の採用手法との違い

採用市場には、リクルーター以外にも「転職エージェント」や「ヘッドハンター」といった、候補者と企業を繋ぐ役割を担う専門家が存在します。これらの言葉は混同されがちですが、その立場、目的、アプローチ方法は大きく異なります。リクルーターの役割をより深く理解するために、それぞれの違いを明確にしておきましょう。

| 比較項目 | リクルーター | 転職エージェント | ヘッドハンター |

|---|---|---|---|

| 所属 | 採用する企業の社員 | 人材紹介会社の社員 | ヘッドハンティング会社の社員 |

| 目的 | 自社に合う人材の採用 | 求職者の転職支援(企業の紹介) | 特定のポジションに合う人材のスカウト |

| 対象者 | 新卒、若手~中堅層が中心 | 幅広い層(主に転職希望者) | 経営層、管理職、専門職などのハイクラス層 |

| 費用負担 | 企業 | 企業(求職者は無料) | 企業 |

| 情報の質 | 企業の内部情報(風土、文化)に強い | 転職市場全体の動向、複数社の比較情報に強い | 業界の非公開情報、トップ層の動向に強い |

| 関係性 | 企業の代弁者として候補者と接する | 候補者の代理人として企業と交渉する | 企業の依頼に基づき候補者と接触する |

この表からもわかるように、最も大きな違いは「誰のために働いているか」という点です。リクルーターは自社の利益のために、転職エージェントは求職者のために、ヘッドハンターはクライアント企業からの特定の依頼を遂行するために活動します。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

転職エージェントとの違い

転職エージェントは、人材紹介会社に所属するキャリアコンサルタントやキャリアアドバイザーを指します。彼らのビジネスモデルは、求職者を企業に紹介し、その人が入社した場合に企業から成功報酬(年収の一定割合)を受け取るというものです。そのため、求職者は無料でサービスを利用できます。

リクルーターと転職エージェントの主な違い

- 所属と立場:

- リクルーター: 採用したい企業の社員です。そのため、基本的には自社のポジティブな側面を伝え、候補者に入社してもらうことを目指します。彼らは「企業の代弁者」です。

- 転職エージェント: 人材紹介会社の社員であり、特定の企業に所属していません。複数の求人企業の中から、求職者の希望やスキルに合ったものを客観的な視点で紹介します。彼らは「求職者の代理人」としての側面を持ちます。

- 目的と提案の幅:

- リクルーター: 自社への採用が唯一のゴールです。したがって、他の企業の選択肢を提示することはありません。

- 転職エージェント: 求職者の転職成功がゴールです。そのため、A社だけでなく、B社、C社といった複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを比較しながらキャリアプランを一緒に考えます。

- 情報の質と深さ:

- リクルーター: 現場の社員である場合が多く、チームの雰囲気、具体的な業務内容、社内でのキャリアパス、独自のカルチャーといった、内部の生々しい情報に精通しています。

- 転職エージェント: 多くの企業と取引があるため、業界全体の動向、各社の給与水準、転職市場における求職者の市場価値といった、横断的・客観的な情報に強みがあります。また、求職者に代わって給与交渉や入社日の調整を行うなど、交渉面でのサポートも行います。

- 関係性:

- リクルーター: 企業の一員として、候補者を評価する立場にあります。面談は「評価の場」という側面が強いです。

- 転職エージェント: 求職者の味方として、面接対策や職務経歴書の添削など、選考を通過するためのサポートを提供します。面談は「作戦会議の場」と言えるでしょう。

簡単に言えば、1つの会社を深く知りたいならリクルーター、複数の会社を比較検討しながら転職活動を進めたいなら転職エージェントが適していると言えます。

ヘッドハンターとの違い

ヘッドハンターは、ヘッドハンティング会社(エグゼクティブサーチファーム)に所属し、企業の経営層や特定の分野で高い専門性を持つプロフェッショナルなど、いわゆる「ハイクラス人材」のスカウトを専門に行います。彼らの活動は、多くの場合、非公開で水面下で進められます。

リクルーターとヘッドハンターの主な違い

- 対象者:

- リクルーター: 新卒採用や、若手から中堅層のポテンシャル採用・キャリア採用が主な対象です。比較的幅広い層にアプローチします。

- ヘッドハンター: 経営幹部(CEO, COO, CFOなど)、事業部長、高度な専門スキルを持つ技術者や研究者など、特定の重要ポジションを埋めるためのピンポイントなスカウトが中心です。対象者は非常に限定的です。

- アプローチ方法:

- リクルーター: 大学のキャリアセンターやOB/OG名簿、インターンシップ参加者リスト、転職サイトの登録者情報など、比較的オープンなチャネルを通じてアプローチします。

- ヘッドハンター: 業界内の人脈や独自のリサーチ、評判などをもとに、転職市場に出てきていない(転職を積極的に考えていない)優秀な人材に直接アプローチします。いわゆる「引き抜き」であり、コンタクトは極秘裏に行われることがほとんどです。

- 役割とミッション:

- リクルーター: 企業の魅力を伝え、候補者の入社意欲を高める「アトラクト(魅力づけ)」の役割も重視されます。

- ヘッドハンター: クライアント企業から依頼された特定のミッション(例:「〇〇事業を立ち上げられる経験者を探してほしい」)を遂行することが至上命題です。候補者の能力や実績をシビアに見極め、ポジションの要件と完全に合致するかを判断します。

- 関係性の構築:

- リクルーター: 候補者とフランクな関係を築き、相談相手のような立ち位置でコミュニケーションを取ることが多いです。

- ヘッドハンター: 候補者のキャリア全体を見据えた長期的なパートナーとして、信頼関係を構築しようとします。一度のスカウトで終わらず、数年間にわたってコンタクトを取り続けることも珍しくありません。

まとめると、リクルーターは自社の将来を担う若手や中堅層を発掘・育成する役割が強く、ヘッドハンターは企業の経営や事業の根幹を揺るがすような重要ポジションを外部から採用するための専門家であると言えます。一般的な就職・転職活動で接する機会が多いのは、圧倒的にリクルーターや転職エージェントです。

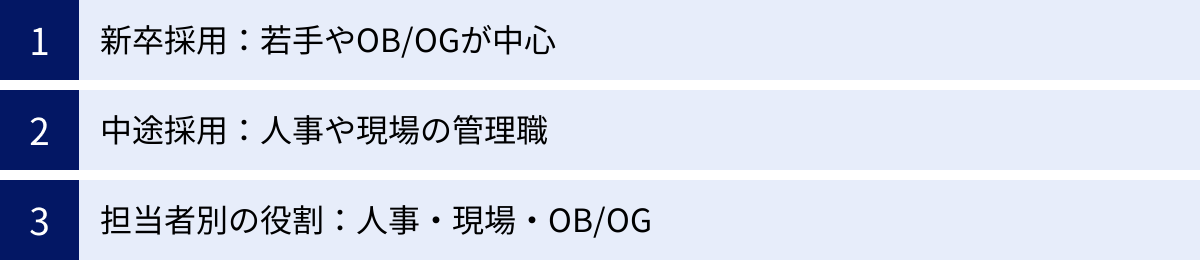

リクルーターの種類と担当者

一口に「リクルーター」と言っても、その役割や担当者は、新卒採用か中途採用かによって大きく異なります。また、担当者が人事部の社員なのか、現場の社員なのかによっても、面談の雰囲気や質問の意図が変わってきます。自分が会うリクルーターがどのような立場の人物なのかを理解しておくことは、効果的なコミュニケーションを取る上で非常に重要です。

新卒採用のリクルーター

新卒採用におけるリクルーターは、学生にとって最も身近な存在かもしれません。彼らは、企業の未来を担うポテンシャルの高い人材を早期に発見し、自社への関心を高めてもらうことをミッションとしています。

- 特徴:

- 若手社員が中心: 入社2〜5年目程度の、学生と年齢が近い社員が担当することが多いです。特に、候補者と同じ大学の出身者(OB/OG)がリクルーターとなる「リクルーター制度」を導入している企業は少なくありません。

- 親近感の醸成: 年齢や出身大学が近いことで、学生が心を開きやすく、本音で話しやすい雰囲気を作ることを狙っています。キャリアの相談相手として、兄や姉のような立場で接することが求められます。

- 目的:

- 優秀な学生の早期囲い込み: 就職活動が本格化する前に有望な学生と接触し、良好な関係を築くことで、他社に先んじて自社を選んでもらうことを目指します。

- リアルな魅力の伝達: 学生が抱く「働くこと」への漠然とした不安に対し、自らの経験談を交えながら仕事のやりがいや面白さ、企業のリアルな姿を伝え、志望度を高めます。

- 潜在的な候補者の発掘: 公式な説明会やエントリーだけでは出会えない、隠れた逸材を発掘する役割も担います。

- 接触方法:

- 大学のキャリアセンターや就職課からの紹介

- OB/OG訪問の名簿やマッチングサービス

- インターンシップや会社説明会で優秀だった学生への個別連絡

- 研究室やゼミの教授からの推薦

新卒採用のリクルーターとの面談は、「キャリア相談」や「OB/OG訪問」といった体裁を取ることが多いですが、前述の通り、これも事実上の選考の一部です。学生らしい素直さや熱意をアピールしつつも、社会人としての基本的なマナーや論理的な対話能力を意識することが重要です。

中途採用のリクルーター

中途採用におけるリクルーターは、より専門的かつ戦略的な役割を担います。即戦力となる人材や、特定のスキルセットを持つ専門家を獲得することが主な目的です。

- 特徴:

- 多様な担当者: 人事部の採用担当者に加え、採用したいポジションが所属する部門の管理職(マネージャー)や、エース級の現場社員がリクルーターとなることが多いです。

- 専門性の高い対話: 候補者の持つスキルや経験が、自社の事業やプロジェクトでどのように活かせるかを具体的に議論します。技術的な内容や業務の詳細について、深いレベルでの対話が行われます。

- 目的:

- 即戦力人材の獲得: 欠員補充や事業拡大に伴い、特定の業務をすぐに遂行できる人材をピンポイントで探します。

- 転職潜在層へのアプローチ: 現在は積極的に転職活動をしていないものの、良い機会があれば転職を考える可能性のある「転職潜在層」にアプローチし、自社の魅力を伝えます。

- 採用のミスマッチ防止: 候補者のスキルセットと、企業が求める要件が本当に合致しているかを、現場目線で厳しく見極めます。同時に、候補者にも業務内容やチーム文化を正確に理解してもらい、入社後のギャップを防ぎます。

- 接触方法:

- 転職サイトやビジネス特化型SNS(LinkedInなど)経由のスカウトメール

- 社員の紹介による「リファラル採用」

- 業界イベントや勉強会での名刺交換からのアプローチ

- 企業の採用ページからの直接応募者への連絡

中途採用のリクルーター面談は、新卒採用に比べてより「ビジネスの商談」に近い雰囲気があります。自身の職務経歴や実績を論理的に説明し、企業が抱える課題に対して自分がいかに貢献できるかを具体的に提示する能力が求められます。

担当者は誰?(人事・現場社員・OB/OG)

リクルーター面談の相手がどの立場の社員かによって、会話の焦点や準備すべきことが変わってきます。

- 人事担当者:

- 役割: 採用のプロフェッショナルとして、会社全体の視点から候補者を評価します。

- 会話の焦点: 企業の理念やビジョン、人事制度、福利厚生、キャリアパス全体像など、会社全体の制度や方針に関する話が中心になります。候補者の人柄や価値観が、企業のカルチャーに合っているか(カルチャーフィット)を重視します。

- 準備すべきこと: なぜこの会社なのかという志望動機、長期的なキャリアプラン、人間性や価値観に関する質問への回答を重点的に準備しましょう。

- 現場社員:

- 役割: 候補者が配属される可能性のある部署のメンバーとして、専門的なスキルや実務能力を評価します。

- 会話の焦点: 具体的な仕事内容、使用する技術やツール、チームの構成や文化、一日の業務の流れ、現在の課題など、現場のリアルな話が中心になります。候補者の経験が即戦力として通用するかをシビアに見ています。

- 準備すべきこと: 自身のスキルや実績を具体的にアピールできるように、職務経歴を整理しておきましょう。また、事業内容やサービスについて深く理解し、専門的な観点からの鋭い逆質問を用意すると高評価に繋がります。

- OB/OG(主に新卒採用):

- 役割: 候補者との心理的な距離を縮め、本音を引き出し、良き相談相手として志望度を高める役割を担います。

- 会話の焦点: 自身の就職活動の経験談、入社後のギャップ、仕事のやりがいや大変だったこと、プライベートとの両立など、学生が本当に知りたいであろうリアルな体験談が中心になります。

- 準備すべきこと: 親近感のある雰囲気の中でも、基本的なマナーは忘れないようにしましょう。自分の将来のキャリアについて真剣に考えていることを示し、働くことへの熱意や意欲を伝えることが重要です。ロールモデルとして、その先輩社員のキャリアパスについて質問するのも良いでしょう。

面談の案内が来た際に、担当者の部署や役職、氏名がわかっていれば、事前にLinkedInなどで経歴を調べておくと、より的を射た質問や会話ができるようになります。相手を知ることは、効果的なコミュニケーションの第一歩です。

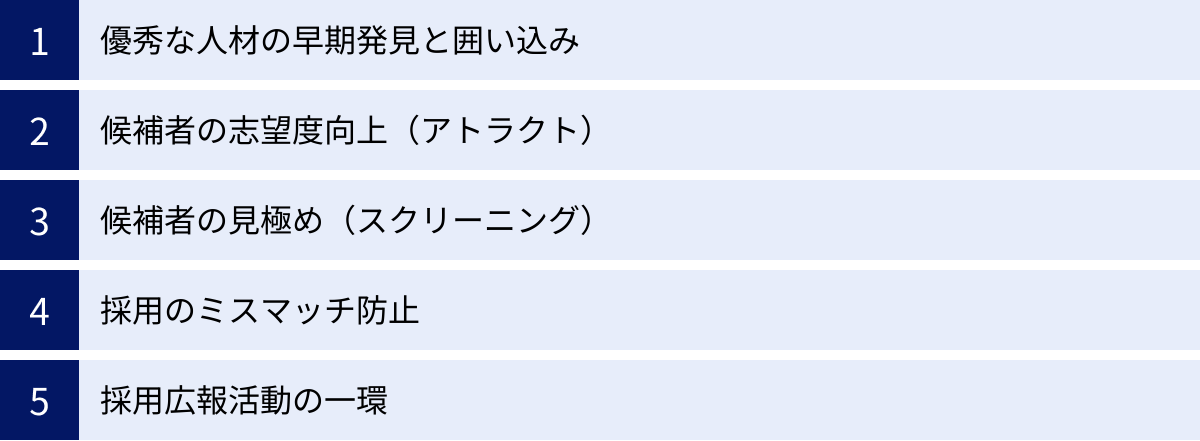

リクルーター面談の目的

リクルーター面談は、企業と候補者の双方にとって、明確な目的を持って設定されています。この目的を理解することは、面談を有意義なものにし、期待される成果を得るための第一歩です。一見カジュアルな対話の裏には、両者の戦略的な意図が隠されています。

企業側の目的

企業が時間とコストをかけてリクルーター面談を実施する背景には、主に5つの戦略的な目的があります。これらを理解することで、面談中にどのような点が評価されているのかが見えてきます。

- 優秀な人材の早期発見と囲い込み

採用競争が激化する現代において、企業は他社よりも早く有望な人材と接点を持ちたいと考えています。特に、インターンシップや説明会で高いパフォーマンスを見せた学生や、特定のスキルを持つ転職希望者に対して、正式な選考が始まる前にアプローチし、関係性を構築することで、自社への入社を促す「囲い込み」が大きな目的です。リクルーターを通じて早期にアプローチすることで、候補者が他の選択肢を検討する前に、第一候補としての地位を確立しようとします。 - 候補者の志望度向上(アトラクト)

企業のウェブサイトやパンフレットだけでは、働く現場のリアルな雰囲気や仕事のやりがいを伝えることには限界があります。リクルーターという「生きたメディア」を通じて、現場の社員が自らの言葉で仕事の魅力や企業の文化を語ることで、候補者の共感を呼び、入社意欲(エンゲージメント)を高めることを狙っています。候補者のキャリア相談に乗ったり、不安を解消したりすることで、「この会社は人を大切にしてくれる」というポジティブな印象を与え、志望度を向上させる、いわゆる「アトラクト」活動です。 - 候補者の見極め(スクリーニング)

「選考ではない」という建前とは裏腹に、これは企業側にとって非常に重要な目的です。フォーマルな面接では緊張して見えにくい、候補者の素の人柄、コミュニケーション能力、論理的思考力、ストレス耐性といったヒューマンスキルを、カジュアルな対話の中で見極めようとしています。また、企業の価値観や文化に合う人材か(カルチャーフィット)を判断する重要な機会でもあります。ここで「自社には合わない」と判断されれば、次の選考には進めません。 - 採用のミスマッチ防止

採用活動における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチです。期待していた仕事内容と違った、社風が合わなかった、といった理由で早期離職に至ることは、企業にとっても候補者にとっても大きな損失です。リクルーター面談で、仕事の良い面だけでなく、大変な面やリアルな働き方についても率直に情報提供し、相互理解を深めることで、入社後の「こんなはずではなかった」を未然に防ぐ目的があります。 - 採用広報活動の一環

リクルーターと接触した候補者は、たとえその企業に入社しなかったとしても、友人や後輩にその経験を語る可能性があります。「あの会社のリクルーターはとても親身だった」という良い評判が口コミで広がれば、企業のブランドイメージ向上に繋がり、将来的に別の優秀な人材からの応募を呼び込むきっかけにもなります。リクルーターの活動そのものが、一種の広報活動(PR)としての役割も担っているのです。

学生・求職者側の目的

リクルーター面談は、企業に評価されるだけの場ではありません。候補者にとっても、自身のキャリアを考える上で非常に有益な機会です。以下の4つの目的を意識して臨むことで、面談の価値を最大限に高めることができます。

- 企業理解の深化

最大の目的は、公になっている情報だけでは得られない、リアルな情報を収集することです。実際にその企業で働く社員から、具体的な仕事内容、一日のスケジュール、チームの雰囲気、職場の人間関係、キャリアパスの実例、福利厚生の実際の利用状況など、ウェブサイトの「社員インタビュー」記事よりも踏み込んだ話を聞くことができます。これは、その企業が本当に自分に合っているのかを判断するための、極めて重要な情報収集の機会です。 - 自己PRと疑問解消の場

リクルーター面談は、一方的に質問されるだけの場ではありません。自分の経験やスキル、キャリアに対する考え方をアピールする絶好の機会です。特に、履歴書や職務経歴書だけでは伝えきれない、仕事への熱意や人柄、ポテンシャルを直接伝えることができます。同時に、自分が働く上で大切にしたいことや、キャリアに関する不安、疑問などを率直にぶつけ、解消することができます。 - 選考の優遇を得るチャンス

これは非常に実利的な目的です。リクルーターに「この人は優秀だ」「ぜひ一緒に働きたい」と思わせることができれば、その後の選考プロセスで有利なポジションに立つことができます。早期選考への案内、一部選考プロセスの免除、特別なイベントへの招待など、一般の応募者とは異なる「VIPルート」に乗れる可能性があります。このチャンスを掴むために、リクルーター面談は戦略的に臨むべき場なのです。 - 企業との相性(フィット感)の確認

最終的に、働く上で最も重要なことの一つは、その企業の文化や価値観、そして「人」が自分に合っているかどうかです。リクルーターとの対話を通じて、その企業の社員がどのような考え方を持ち、どのような雰囲気で仕事をしているのかを肌で感じることができます。「この人たちと一緒に働きたいか」「この環境で自分は成長できそうか」という直感的な相性を確かめることは、入社後の満足度を大きく左右します。自分自身が企業を「面接」するくらいの気持ちで臨むことが大切です。

リクルーターがつくメリット・デメリット

リクルーターから声がかかることは、基本的には喜ばしいことです。しかし、その関係性には光と影の両面が存在します。メリットを最大限に活かし、デメリットを冷静に理解した上で対応することが、後悔のない選択に繋がります。ここでは、候補者側の視点からリクルーターがつくことのメリットとデメリットを整理します。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 選考プロセス | ・早期選考や一部選考免除の可能性 ・選考対策のアドバイスを受けられることがある |

・常に評価されているプレッシャー ・面談の評価が低いと不利になる可能性 |

| 情報収集 | ・現場のリアルな情報(仕事内容、社風)が得られる ・Webサイトにはない深い情報を聞ける |

・情報が自社の魅力に偏る可能性がある ・客観的な視点での判断が別途必要 |

| 精神的な側面 | ・親身なサポートによる安心感 ・自身の市場価値を確認できる |

・内定を辞退しにくいと感じるプレッシャー ・リクルーターとの相性に左右される |

| 時間・労力 | ・効率的に企業理解が進む | ・面談や連絡対応に時間がかかる ・複数のリクルーターとのやり取りが負担になることも |

メリット

リクルーターとの接点は、就職・転職活動を有利に進めるための強力な武器となり得ます。

- 選考を有利に進められる可能性

最大のメリットは、選考プロセスにおける優遇です。リクルーター面談で高い評価を得ることで、通常の選考フローとは別の「特別選考ルート」に乗れることがあります。具体的には、エントリーシートの提出が免除されたり、一次面接をスキップして二次面接からスタートできたり、一般応募が始まる前の「早期選考」に招待されたりします。競争率の高い人気企業において、このアドバンテージは計り知れません。 - 深い企業理解

リクルーターは、多くの場合、現場で働く社員です。そのため、企業の公式発表や採用サイトの美辞麗句では語られない、リアルな情報を直接得ることができます。例えば、「実際の残業時間はどれくらいか」「部署内のコミュニケーションは活発か」「入社後の研修は本当に機能しているのか」といった、働きやすさに関わる本質的な情報を引き出せる可能性があります。この深いレベルでの企業理解は、入社後のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。 - 手厚い選考サポート

企業によっては、リクルーターが候補者の「メンター」のような役割を担い、選考プロセスをサポートしてくれる場合があります。具体的には、エントリーシートの添削、模擬面接の実施、面接で聞かれそうな質問の事前共有など、内定獲得に向けた具体的なアドバイスを受けられることがあります。これは、一人で対策を進めるよりもはるかに心強く、選考の通過率を高めることに繋がります。 - 自身の市場価値の確認

特に中途採用の場合、企業から直接スカウトという形でリクルーターから連絡が来ることは、自分のスキルや経験が転職市場でどのように評価されているのかを知る良い機会になります。どのような経験が評価され、どのようなポジションで求められているのかを客観的に把握することで、自身のキャリアの方向性を再確認するきっかけにもなります。

デメリット

一方で、リクルーターとの関係性には注意すべき点や潜在的なリスクも存在します。

- 常に評価されているというプレッシャー

「カジュアルな面談」という言葉とは裏腹に、リクルーターとの接触は初回からすべて評価の対象です。メールの返信内容やスピード、言葉遣い、面談中の態度や発言など、あらゆるコミュニケーションが記録され、評価されています。この「見られている」という意識は、人によっては大きな精神的プレッシャーになる可能性があります。気を抜いた発言が、意図せずマイナス評価に繋がるリスクも常にあります。 - 断りにくい状況

リクルーターが非常に親身に、時間をかけて対応してくれた場合、その後の選考や内定を辞退することに心理的な抵抗を感じやすくなります。「あれだけお世話になったのに申し訳ない」という気持ちから、本命ではない企業の選考を進めてしまったり、内定が出た際に断りづらくなったりすることがあります。感謝の気持ちと、自身のキャリア選択は切り離して冷静に判断する強い意志が求められます。 - 情報が偏る可能性

リクルーターは、あくまで自社の社員であり、自社に採用することがミッションです。そのため、提供される情報は企業のポジティブな側面に偏りがちになるのは自然なことです。仕事のネガティブな側面や、企業が抱える課題について、正直に全てを話してくれるとは限りません。リクルーターからの情報を鵜呑みにせず、口コミサイトや他の情報源も活用し、多角的・客観的な視点で企業を評価する必要があります。 - リクルーターとの相性

人と人との関わりである以上、リクルーターとの相性の問題は避けられません。担当者の態度が高圧的であったり、逆に頼りなかったり、コミュニケーションのスタイルが自分と合わなかったりすると、それだけでその企業への印象が悪化し、ストレスを感じることになります。リクルーター個人の印象と、企業全体の評価を混同しないように冷静に見極める必要があります。もし相性が悪いと感じた場合は、そのリクルーターの向こう側にいる「企業」そのものを見ようと意識することが大切です。

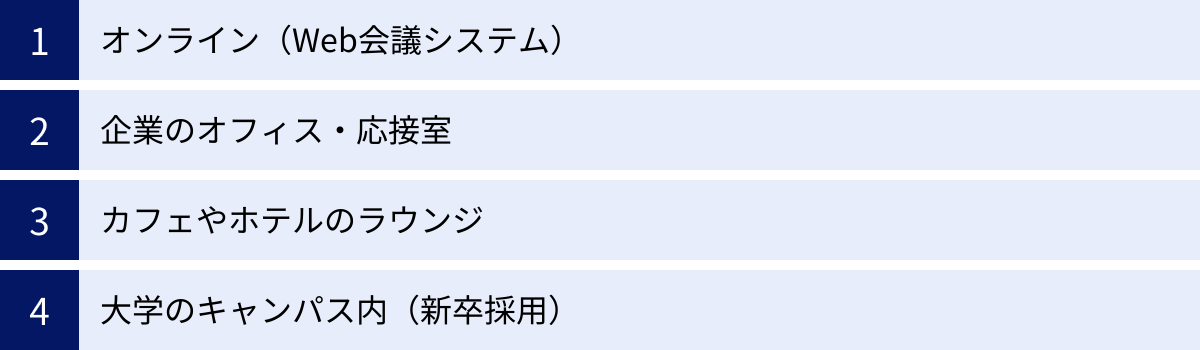

リクルーター面談の時期と場所

リクルーター面談がいつ、どこで行われるのかは、多くの候補者が気にするポイントです。これらは新卒採用か中途採用か、また企業の意図によって様々です。時期と場所の傾向を把握しておくことで、心の準備ができ、スムーズに対応できます。

面談が行われる時期

リクルーターが候補者に接触してくる時期は、採用市場の動向と密接に関連しています。

- 新卒採用の場合

新卒採用におけるリクルーターの活動は、年々早期化する傾向にあります。かつて経団連が定めていた就活ルール(大学3年生の3月に広報活動解禁、4年生の6月に選考活動解禁)が形骸化し、優秀な学生をいち早く確保するための競争が激化しているためです。- 接触開始時期: 早い企業では、大学3年生の夏に行われるサマーインターンシップ終了後から、評価の高かった学生へのアプローチを開始します。本格的な接触が増えるのは、大学3年生の秋から冬(10月〜2月頃)にかけてです。この時期に、OB/OG訪問やキャリア相談といった名目で初期の面談が組まれます。

- 面談のピーク: 大学4年生に進級する直前の3月から、選考解禁前の5月頃がリクルーター面談のピークとなります。この時期の面談は、事実上の選考としての色合いが非常に濃くなり、評価次第で早期選考ルートへの案内が決まります。

このように、一般的な就職活動のスケジュールよりもかなり前倒しで動くことを意識しておく必要があります。

- 中途採用の場合

中途採用は、新卒採用のように一斉スタートではありません。企業の事業計画や人員計画に応じて、必要なポジションが発生したタイミングで採用活動が行われます。そのため、リクルーター面談は基本的に通年で実施されます。- 時期の特定は困難: 企業の欠員補充、新規事業の立ち上げ、プロジェクトの増員など、様々な理由で随時行われます。候補者自身の転職意欲が高まるタイミング(ボーナス支給後など)と、企業の採用ニーズが合致した時に面談が設定されるのが一般的です。

- 能動的なアプローチが重要: 転職サイトに登録してスカウトを待つだけでなく、興味のある企業の採用ページを定期的にチェックしたり、ビジネス特化型SNSで情報発信をしたりすることで、リクルーターの目に留まる機会を増やすことができます。

リクルーターからの連絡には、時期を問わず迅速に対応できる準備をしておくことが、チャンスを逃さないための鍵となります。

面談が行われる場所

リクルーター面談の実施場所は、企業の意図や面談のフェーズによって使い分けられます。近年はオンラインでの実施が主流になっていますが、対面で行われるケースも依然として多く存在します。

- オンライン(Web会議システム)

現在の主流となっている形式です。Zoom, Microsoft Teams, Google Meetといったツールが利用されます。- メリット: 候補者、企業双方にとって、移動時間や交通費のコストがかからず、日程調整がしやすいのが最大の利点です。遠方に住んでいる候補者とも気軽に接点を持つことができます。

- 注意点: 通信環境の安定、背景の整理、カメラ映り(照明や角度)、マイクの音声チェックなど、対面とは異なる準備が必要です。非言語的な情報(雰囲気、熱意など)が伝わりにくいため、意識的に表情を豊かにしたり、リアクションを大きくしたりする工夫が求められます。

- 企業のオフィス・応接室

フォーマルな面談や、選考の最終段階に近いフェーズで設定されることが多い場所です。- メリット: 候補者は、実際に働くことになるかもしれない職場の雰囲気を直接感じることができます。エントランスの様子、すれ違う社員の表情や服装などから、企業のカルチャーを肌で感じ取れます。

- 注意点: オフィスを訪問する際は、受付での対応や待機中の態度も評価の一部と見なされます。指定された時間の5〜10分前には到着するように心がけましょう。

- カフェやホテルのラウンジ

「カジュアルな雰囲気でリラックスして話したい」という企業の配慮から、社外のカフェなどが指定されることもあります。特に、初期段階の面談や、OB/OG訪問といった形式でよく利用されます。- メリット: 堅苦しい雰囲気が和らぎ、本音で話しやすい環境が作られます。

- 注意点: あくまで面談の場であるという自覚を忘れないことが重要です。周囲の話し声や雑音が気になる場合もありますが、集中力を切らさずに対応しましょう。飲み物の代金は企業側が支払うのが一般的ですが、自分で支払う姿勢を見せるのがマナーです。高価なメニューを頼むのは避け、相手と同じか、それより安価なものを選ぶのが無難です。

- 大学のキャンパス内(新卒採用)

新卒採用の場合、リクルーターが出身大学を訪問し、キャリアセンターの面談室やラウンジなどで面談を行うこともあります。- メリット: 学生にとっては慣れた環境で、移動の負担なく面談に臨むことができます。

- 注意点: キャンパス内であっても、私的な会話の場ではありません。服装や言動には十分に注意し、他の学生の目も意識した行動をとりましょう。

どの場所であっても、「ここは評価されている場である」という意識を持ち続けることが、リクルーター面談を成功させるための基本姿勢です。

リクルーター面談に向けた事前準備

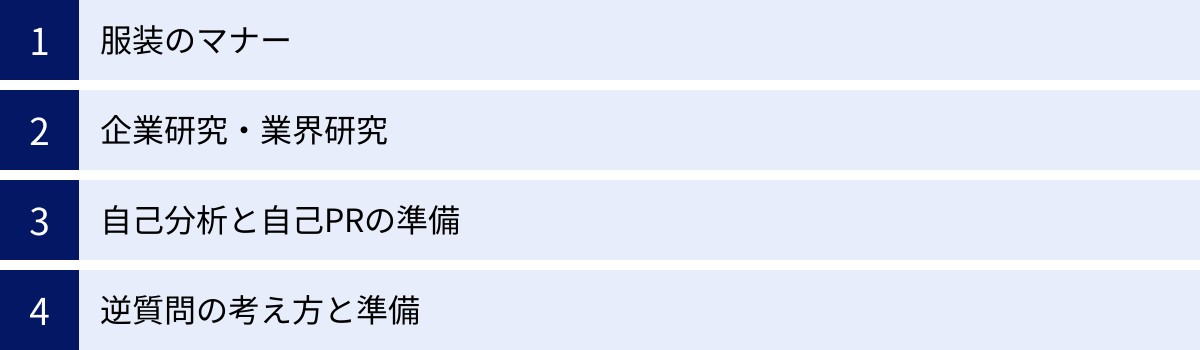

リクルーター面談の成否は、事前準備で9割決まると言っても過言ではありません。「カジュアルな面談」という言葉に安心せず、万全の準備で臨むことで、他の候補者と大きな差をつけることができます。服装、企業研究、自己分析、そして逆質問という4つの観点から、具体的な準備内容を解説します。

服装のマナー

服装は、あなたの第一印象を決定づける重要な要素です。TPO(時、場所、場合)をわきまえた服装を心がけることで、社会人としての常識や真剣度を示すことができます。

- 「私服でお越しください」と言われた場合

これが最も悩ましいケースですが、決して「普段着で良い」という意味ではありません。企業側は、候補者のTPOに合わせた判断力やセンスを見ています。この場合、「オフィスカジュアル」を選ぶのが正解です。- 男性のオフィスカジュアル例: 襟付きのシャツ(白や水色が無難)に、ジャケット(紺やグレーなど落ち着いた色)、パンツはチノパンやスラックス。靴は革靴が基本です。清潔感を第一に、シワのないシャツや磨かれた靴を心がけましょう。

- 女性のオフィスカジュアル例: 派手すぎない色のブラウスやカットソーに、カーディガンやジャケットを羽織るスタイル。ボトムスはきれいめのスカート(膝丈程度)やパンツ。靴はパンプス(ヒールは高すぎないもの)が適切です。アクセサリーは控えめなものを選びましょう。

- 「服装は自由です」と言われた場合

これも「私服で」とほぼ同義ですが、もし迷うのであれば、スーツを選ぶのが最も安全な選択肢です。特に、金融、商社、コンサルティングといった比較的堅い業界の企業や、面談場所が企業のオフィスである場合は、スーツの方が好印象を与える可能性があります。「スーツで来てはいけない」ということは絶対にありません。 - スーツを指定された場合

指示通り、リクルートスーツまたはビジネススーツを着用します。シワや汚れがないか事前に確認し、清潔感を保つことが重要です。 - オンライン面談の場合

自宅であっても、対面と同じ服装基準で臨むのがマナーです。画面に映る上半身だけでなく、万が一立ち上がることがあっても良いように、上下ともにきちんとした服装をしましょう。背景に余計なものが映り込まないように整理整頓しておくことも忘れないでください。

服装で最も大切なのは「清潔感」です。相手に不快感を与えない、誠実さが伝わる身だしなみを意識しましょう。

企業研究・業界研究の進め方

付け焼き刃の知識はすぐに見抜かれます。深い企業研究・業界研究は、志望度の高さを示すとともに、質の高い逆質問を生み出す源泉となります。

- 企業の公式情報を徹底的に読み込む

- コーポレートサイト: 「企業理念」「事業内容」「沿革」「IR情報(投資家向け情報)」は必読です。特にIR情報には、企業の財務状況や中期経営計画など、経営の根幹に関わる情報が詰まっています。

- 採用サイト: 「求める人物像」「社員インタビュー」「キャリアパスの事例」などを読み込み、企業がどのような人材を欲し、入社後にどのような成長が期待できるのかを把握します。

- プレスリリース・ニュース: 最近の企業の動向(新サービス、業務提携、海外展開など)をチェックします。面談で「最近の〇〇というニュースを拝見し、〜」と触れることができれば、関心の高さを示せます。

- 業界内でのポジショニングを理解する

- 競合他社の調査: なぜ同業のA社やB社ではなく、この企業なのか。その問いに自分なりの答えを持つことが重要です。各社の強み・弱み、事業規模、ターゲット顧客などを比較分析し、その企業ならではの独自性や魅力を自分の言葉で語れるように準備します。

- 業界全体の動向: 業界専門誌、新聞、ニュースサイト(NewsPicksなど)を活用し、市場の成長性、技術トレンド、法規制の変更といったマクロな視点での知識をインプットしておきましょう。

研究した内容は、ただ頭に入れるだけでなく、ノートなどに整理し、「この情報から何を感じたか」「自分ならどう貢献できるか」という視点で自分の考えを書き加えていくと、面談で話す内容がより具体的になります。

自己分析と自己PRの準備

企業研究が「相手を知る」作業なら、自己分析は「自分を知る」作業です。自分という商品を、企業のニーズに合わせて効果的にプレゼンテーションするための準備です。

- 経験の棚卸しと構造化

これまでの人生における重要な経験(学業、部活動、サークル、アルバイト、インターンシップ、留学、中途の場合は職務経歴など)をすべて書き出します。そして、それぞれの経験について、「STARメソッド」を用いて整理します。- S (Situation): どのような状況で

- T (Task): どのような課題・目標があり

- A (Action): それに対して自分がどのように考え、行動し

- R (Result): 結果としてどうなったか

このフレームワークを使うことで、エピソードが具体的で説得力のあるものになります。

- 強み・弱みの言語化

経験の棚卸しから見えてきた、自分の強みと弱みを明確にします。- 強み: その強みが、企業のどの事業や職務、社風に活かせるのかを具体的に結びつけます。「私の強みである〇〇は、貴社の△△という事業でこのように貢献できると考えています」と話せるように準備します。

- 弱み: ただ弱みを話すだけでなく、その弱みを自覚しており、改善するためにどのような努力をしているかをセットで伝えることが重要です。誠実さと成長意欲を示すことができます。

- 「1分間の自己PR」の作成

面談の冒頭で求められることが多い「自己紹介」や「自己PR」を、1分程度(約300字)で簡潔に話せるようにまとめておきます。内容は、「①氏名・所属」「②自分の強みやアピールしたい経験(STARで要約)」「③企業への貢献意欲や面談への意気込み」といった構成が効果的です。何度も声に出して練習し、スムーズに話せるようにしておきましょう。

逆質問の考え方と準備

リクルーター面談において、逆質問は「候補者からのラブレター」とも言えるほど重要なパートです。単なる疑問解消の場ではなく、あなたの意欲、企業理解度、論理的思考力、人柄を示す絶好のアピールの機会です。

- 逆質問の目的を理解する

- 志望度の高さを示す

- 企業研究の深さを示す

- 論理的思考力や視点の鋭さを示す

- コミュニケーション能力の高さを示す

- 入社後の活躍イメージを想起させる

- 質の高い逆質問を作成するステップ

- 企業研究から疑問点を洗い出す: 企業サイトやIR情報、ニュース記事などを読みながら、「もっと知りたい」「ここがよくわからない」と思ったことをすべてリストアップします。

- 「調べればわかる質問」を除外する: 給与や福利厚生といった待遇面の質問(初期段階では避けるべき)、企業のウェブサイトを見ればわかるような基本的な質問(例:「企業理念は何ですか?」)はNGです。これらは準備不足と見なされます。

- 「仮説」を盛り込む: 「私は〇〇だと考えたのですが、実際はいかがでしょうか?」というように、自分なりの考えや仮説を質問に含めることで、思考力の深さを示せます。

- 面談の相手に合わせて調整する: 相手が人事なら制度やカルチャーについて、現場社員なら具体的な業務やチームについて、OB/OGなら個人のキャリアや経験について、というように、相手の立場で答えやすい質問を考えます。

- 複数(5〜10個)用意する: 面談の流れで疑問が解消されることもあるため、質問は多めに用意しておくと安心です。カテゴリ(事業戦略、仕事内容、キャリアパス、組織文化など)別に整理しておくと、状況に応じて適切な質問を選べます。

「何か質問はありますか?」と聞かれて「特にありません」と答えるのは、その企業への興味がないと表明するのと同じです。逆質問の準備にこそ、最も時間をかけるべきです。

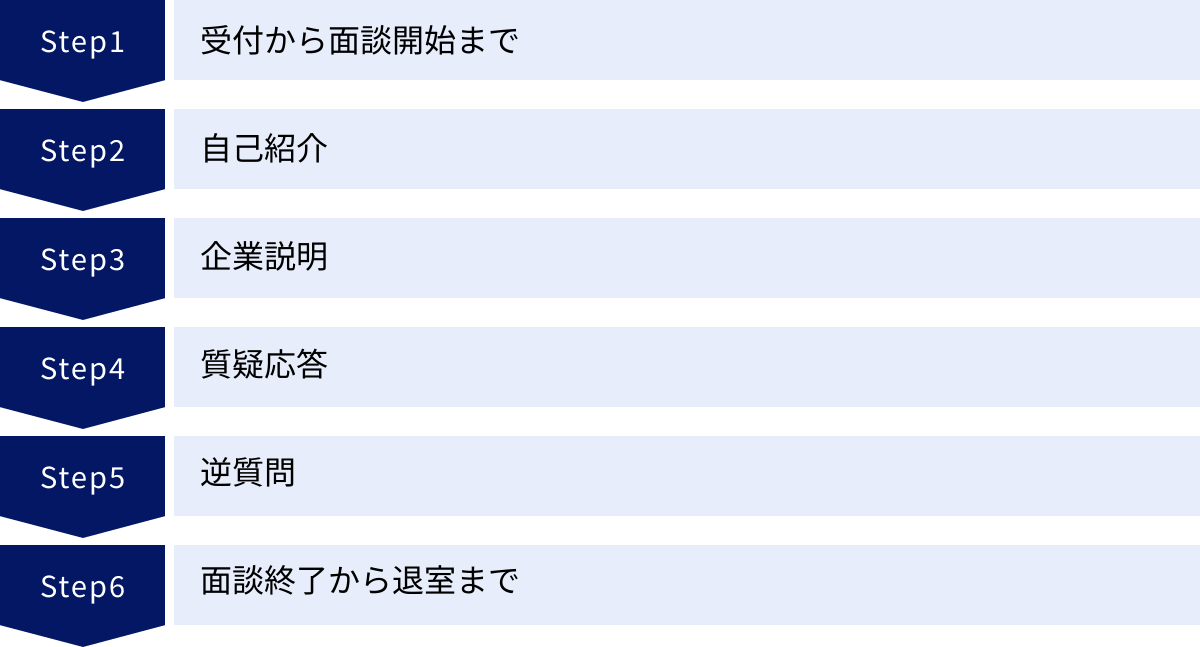

リクルーター面談当日の流れ

事前準備を万全にしたら、いよいよ面談当日です。当日の流れをあらかじめ把握しておくことで、落ち着いて臨むことができ、本来の力を発揮しやすくなります。ここでは、一般的なリクルーター面談の進行を時系列で解説します。

受付から面談開始まで

面談は、会場に到着した瞬間から始まっています。最初の行動が第一印象を左右することを意識しましょう。

- 対面の場合:

- 到着時間: 約束の時間の5〜10分前に到着するのが理想的です。早すぎると相手の迷惑になる可能性があり、遅刻は論外です。

- 受付: 受付担当者には、明るくハキハキとした声で「〇〇大学の〇〇と申します。本日〇時より、〇〇部の〇〇様とリクルーター面談のお約束をいただいております」と、用件を明確に伝えます。

- 待機中の姿勢: 案内された場所で待つ間も、スマートフォンをいじったり、だらしない姿勢で座ったりするのは避けましょう。背筋を伸ばして座り、持参した企業の資料に目を通すなど、真剣な態度で待機します。リクルーターが来た際にすぐに立ち上がれるように準備しておきます。

- オンラインの場合:

- 事前チェック: 開始10分前にはPCを起動し、マイク、カメラ、インターネット接続が正常に機能するかを最終確認します。

- 入室時間: 指定されたURLには5分前には入室し、待機状態にしておきましょう。

- 環境: 画面に映る背景が整理されているか、照明が暗すぎないか(顔がはっきり見えるか)をチェックします。生活感のあるものが映り込まないように注意が必要です。

自己紹介

面談は、多くの場合、自己紹介から始まります。ここで簡潔かつ的確に自分をアピールできるかが、その後の会話の流れを決めます。

- 時間の目安: 1分程度で話せるように、事前に内容をまとめておきましょう。長すぎると要領が悪い印象を与え、短すぎると意欲が低いと見なされる可能性があります。

- 盛り込むべき内容:

- 挨拶と名乗り: 「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。」

- 経験や強みの要約: 「大学では〇〇という活動に力を入れ、△△という強みを培いました。」(中途の場合は職務内容の要約)

- 面談への意気込み: 「本日は、〇〇様から現場のリアルなお話を伺えることを楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。」

- ポイント: 暗記した文章を棒読みするのではなく、相手の目を見て、明るい表情でハキハキと話すことを心がけましょう。自信のある態度が好印象に繋がります。

企業説明

自己紹介の後は、リクルーターから企業概要、事業内容、担当している仕事、社風などについての説明が行われます。ここは、候補者にとって情報収集の重要な時間であると同時に、傾聴力や関心度を試される場面でもあります。

- 聞く姿勢: ただ黙って聞くのではなく、適切なタイミングで相槌を打つ(「はい」「なるほど」「そうなのですね」など)ことが重要です。これにより、「あなたの話に興味を持って聞いています」というメッセージを伝えることができます。

- メモを取る: 手元にメモ帳とペンを用意し、重要なポイントや気になった点を書き留めましょう。これは真剣な態度を示すだけでなく、後の逆質問の材料にもなります。ただし、メモを取ることに集中しすぎて、相手とのアイコンタクトが疎かにならないように注意が必要です。

- うなずきや表情: オンライン面談では特に、うなずきや驚いた表情など、少し大きめのリアクションを意識すると、熱意が伝わりやすくなります。

質疑応答

企業説明が終わると、本格的な質疑応答に移ります。リクルーターから、志望動機や自己PR、学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)など、様々な質問が投げかけられます。

- 回答の基本姿勢:

- 結論ファースト(PREP法): まず質問に対する結論(Point)を述べ、次にその理由(Reason)、具体的なエピソード(Example)、そして最後にもう一度結論(Point)を繰り返す構成を意識すると、話が論理的で分かりやすくなります。

- 具体的なエピソードを交える: 抽象的な話だけでなく、「例えば、〇〇の経験では〜」というように、具体的なエピソードを交えて話すことで、説得力が増します。

- 正直さと一貫性: 嘘をついたり、話を盛ったりするのは避けましょう。深掘りされた際に矛盾が生じ、信頼を失います。エントリーシートに書いた内容との一貫性も重要です。

- 沈黙を恐れない: 難しい質問をされた際に、すぐに答えられないこともあるでしょう。その場合は、「少し考えるお時間をいただけますか?」と一言断ってから、落ち着いて考えを整理しましょう。焦って的外れな回答をするよりも、誠実な印象を与えます。

逆質問

質疑応答の終盤には、必ずと言っていいほど「何か質問はありますか?」と逆質問の時間が設けられます。これは、面談における最大のアピールチャンスです。

- 質問の仕方:

- 対話を意識する: 「先ほど〇〇様がご説明くださった△△について、もう少し詳しくお伺いしたいのですが…」というように、それまでの会話の流れを踏まえた質問ができると、「話をしっかり聞いていた」という証拠になり、非常に高い評価を得られます。

- 準備した質問を投げかける: 準備してきた質問の中から、その場の雰囲気や相手の役職に最も適したものを選んで質問します。

- 質問の意図を添える: 「私は〇〇というキャリアを目指しているのですが、そのために若手のうちからどのような経験を積むことが重要だとお考えですか?」のように、なぜその質問をするのかという背景を添えると、質問の質が高まります。

面談終了から退室まで

面談が終わっても、気を抜いてはいけません。最後の瞬間まで評価は続いています。

- お礼を述べる: 面談終了時には、必ず「本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」と、立ち上がって丁寧にお礼を述べます。

- 退室のマナー(対面の場合): ドアの前で再度リクルーターの方を向き、「失礼いたします」と一礼してから退室します。オフィスを出るまでは、企業の社員に見られている可能性があることを忘れず、気を引き締めて行動しましょう。

- 退出のタイミング(オンラインの場合): 相手が退出するのを確認してから、自分も退出するのがマナーです。同時に切断される場合もありますが、自分から先に一方的に切断するのは避けましょう。

面談全体を通して、一貫して「誠実さ」「熱意」「論理的思考力」をアピールすることが、成功への鍵となります。

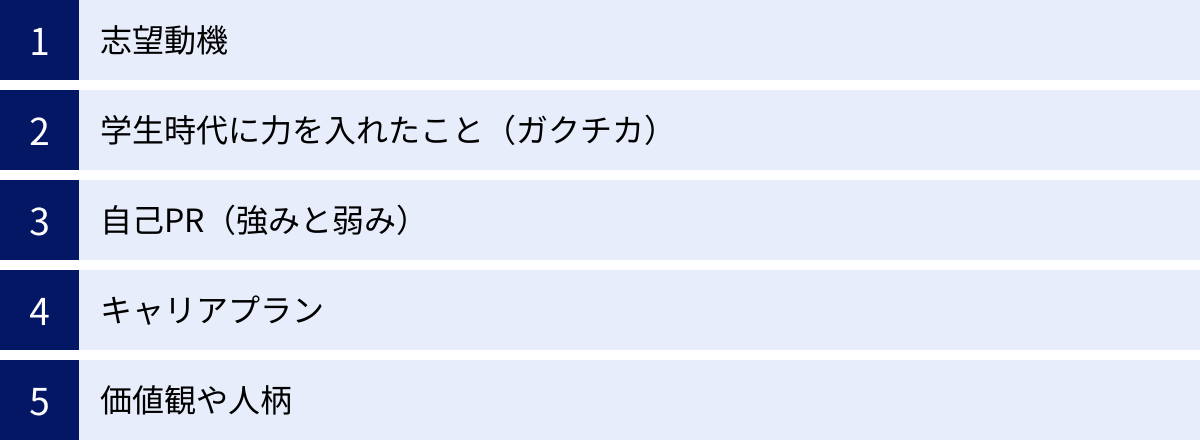

リクルーター面談でよく聞かれる質問例

リクルーター面談では、候補者の能力、人柄、そして企業とのマッチ度を測るために、様々な角度から質問が投げかけられます。事前に質問の意図を理解し、自分なりの回答を準備しておくことで、当日落ち着いて、かつ的確に答えることができます。ここでは、頻出する質問のカテゴリー別に、その意図と回答のポイントを解説します。

志望動機に関する質問

これは、候補者の企業に対する熱意や本気度を測るための最も基本的な質問です。

- 質問例:

- 「なぜこの業界に興味を持ったのですか?」

- 「数ある企業の中で、なぜ当社を志望するのですか?」

- 「当社のどのような点に魅力を感じますか?」

- 「入社したら、どのような仕事で貢献したいですか?」

- 質問の意図:

- 企業や業界への理解度の深さ

- 候補者の価値観と企業の理念・ビジョンとの一致度

- 長期的に働く意欲があるか(定着性)

- 入社後の貢献イメージが具体的か

- 回答のポイント:

「過去(原体験)」「現在(企業への魅力)」「未来(貢献意欲)」の3つの時間軸を繋げて語ることが効果的です。

例えば、「〇〇という経験(過去)から、△△という軸でキャリアを考えています。その中で、貴社の□□という事業内容や文化(現在)に強く惹かれました。入社後は、私の××という強みを活かして、貢献したいです(未来)」というストーリーを構築します。

他社ではなく「この会社でなければならない理由」を、具体的な企業の特徴と自身の経験を結びつけて語ることが、説得力を持たせる鍵です。

学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)に関する質問

候補者の行動特性や潜在能力(ポテンシャル)を探るための質問です。

- 質問例:

- 「学生時代に最も力を入れて取り組んだことは何ですか?」

- 「その活動の中で、最も困難だったことは何ですか?そして、それをどう乗り越えましたか?」

- 「チームで何かを成し遂げた経験はありますか?その中でのあなたの役割は何でしたか?」

- 「その経験を通じて、何を学びましたか?」

- 質問の意図:

- 目標達成に向けた主体性や粘り強さ

- 課題を発見し、解決する能力

- 周囲を巻き込むリーダーシップや協調性

- 経験から学び、成長する力

- 回答のポイント:

単なる経験の羅列ではなく、STARメソッド(Situation, Task, Action, Result)を意識して、プロセスを具体的に語ることが重要です。特に、「なぜその行動を取ったのか(Actionの背景にある思考)」を詳しく説明することで、あなたの考え方や人柄が伝わります。結果の大小よりも、困難な状況にどう向き合い、何を考え、どう行動したかという過程が評価されます。

自己PRに関する質問

候補者が自分自身を客観的にどう捉えているか、そしてその強みが企業でどう活かせるかを問う質問です。

- 質問例:

- 「あなたの強み(長所)と弱み(短所)を教えてください。」

- 「その強みを、当社の仕事でどのように活かせると考えますか?」

- 「周りの人からは、どのような人だと言われることが多いですか?」

- 「これだけは誰にも負けない、ということはありますか?」

- 質問の意図:

- 自己分析の客観性と深さ

- 企業の求める人物像とのマッチ度

- 自身の弱みを認識し、改善しようとする誠実さや成長意欲

- 回答のポイント:

- 強み: 具体的なエピソードを添えて、その強みが再現性のあるものであることを示します。そして、その強みが企業のどの部分で貢献できるのかを明確に結びつけましょう。

- 弱み: 単に「〇〇が苦手です」で終わらせず、「〇〇という弱みを自覚しており、改善のために△△という努力をしています」と、前向きな姿勢をセットで伝えることが不可欠です。これにより、課題解決能力や誠実さをアピールできます。決して「弱みはありません」と答えてはいけません。

キャリアプランに関する質問

候補者の仕事に対する意欲や、長期的な視点を持っているかを確認するための質問です。

- 質問例:

- 「入社後、具体的にどのような仕事に挑戦してみたいですか?」

- 「5年後、10年後、どのような社会人・ビジネスパーソンになっていたいですか?」

- 「当社のどのようなフィールドでキャリアを築いていきたいですか?」

- 質問の意図:

- 仕事に対する意欲や成長意欲の高さ

- キャリアに対する主体性や計画性

- 企業の事業内容やキャリアパスを理解しているか

- 企業の方向性と個人のキャリアビジョンが一致しているか

- 回答のポイント:

企業の事業内容やキャリア制度をよく理解した上で、現実的かつ意欲的なプランを語ることが重要です。全く見当違いなキャリアプランを話してしまうと、企業研究が不十分だと判断されます。「まずは〇〇の業務で基礎を固め、将来的には△△の分野で専門性を高め、貴社の□□という事業に貢献したい」というように、段階的かつ具体的なビジョンを示すと良いでしょう。

価値観や人柄に関する質問

スキルや経験だけでなく、候補者の根幹にある価値観や人間性が、企業の文化に合うかどうか(カルチャーフィット)を見るための質問です。

- 質問例:

- 「仕事をする上で、あなたが最も大切にしたいことは何ですか?」

- 「どのようなチームで働きたいと思いますか?」

- 「ストレスを感じるのはどのような時ですか?また、どう解消しますか?」

- 「最近、関心のあるニュースは何ですか?」

- 質問の意図:

- 企業の文化や価値観との親和性

- ストレス耐性やセルフマネジメント能力

- 社会への関心度や知的好奇心

- コミュニケーションスタイルや人柄

- 回答のポイント:

これらの質問には唯一の正解はありません。自分自身に正直に答えることが基本ですが、企業の理念や行動指針(バリュー)と大きくかけ離れた回答は避けるべきです。例えば、「チームで協力し、大きな成果を出すこと」を重視する企業に対して、「一人で黙々と作業に集中したい」と答えると、ミスマッチと判断される可能性があります。事前に企業のカルチャーを理解し、自分の価値観との接点を見つけておくと良いでしょう。

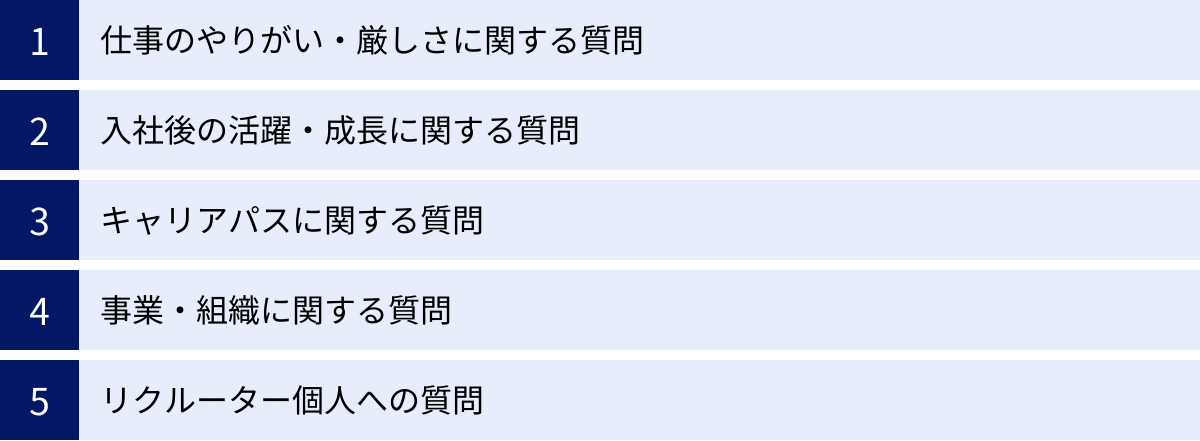

【例文あり】評価を上げる逆質問のポイント

リクルーター面談の終盤で投げかけられる「何か質問はありますか?」という問いは、候補者にとって最大のチャンスです。受け身の姿勢から一転し、能動的に自己をアピールできる貴重な時間です。質の高い逆質問は、あなたの熱意、企業理解度、そしてポテンシャルをリクルーターに強く印象付けます。ここでは、評価を上げる逆質問のポイントを、具体的な例文と共に解説します。

良い逆質問の具体例

良い逆質問とは、単なる疑問の解消に留まらず、「入社後の活躍を具体的にイメージしていること」や「企業の成長に貢献したいという意欲」を示すものです。相手の立場(人事、現場社員、OB/OG)に合わせて質問を使い分けると、さらに効果的です。

- 仕事のやりがい・厳しさに関する質問(熱意・覚悟を示す)

- 例文1: 「〇〇様がこのお仕事に携わる中で、最もやりがいを感じる瞬間はどのような時でしょうか。また、逆にこの仕事ならではの難しさや、乗り越えるべき壁があれば、差し支えない範囲で教えていただけますか?」

- ポイント: 仕事のポジティブな側面だけでなく、ネガティブな側面にも目を向けることで、真剣にこの仕事と向き合おうとしている覚悟を示せます。

- 例文1: 「〇〇様がこのお仕事に携わる中で、最もやりがいを感じる瞬間はどのような時でしょうか。また、逆にこの仕事ならではの難しさや、乗り越えるべき壁があれば、差し支えない範囲で教えていただけますか?」

- 入社後の活躍・成長に関する質問(成長意欲・主体性を示す)

- 例文2: 「一日でも早く貴社に貢献できる人材になるために、入社前に特に勉強しておくべき知識やスキル、読んでおくべき書籍などがあれば教えていただけますでしょうか?」

- ポイント: 入社を前提として、今から準備を始めたいという高い意欲と主体性をアピールできます。

- 例文3: 「〇〇様がご担当されているチームで、特にご活躍されている若手社員の方には、どのような共通点や行動特性がありますか?」

- ポイント: 活躍する人物像を具体的に知ろうとすることで、自らもそうなりたいという成長意欲を示し、入社後のロールモデルを探している姿勢が伝わります。

- 例文2: 「一日でも早く貴社に貢献できる人材になるために、入社前に特に勉強しておくべき知識やスキル、読んでおくべき書籍などがあれば教えていただけますでしょうか?」

- キャリアパスに関する質問(長期的な視点・計画性を示す)

- 例文4: 「私は将来的に〇〇の分野で専門性を高めていきたいと考えています。貴社では、そのようなキャリアを実現するために、どのようなキャリアパスや研修制度、機会が用意されていますか?」

- ポイント: 漠然としたものではなく、具体的なキャリアプランを持っていること、そしてそれをこの会社で実現したいという長期的な視点を示すことができます。

- 例文4: 「私は将来的に〇〇の分野で専門性を高めていきたいと考えています。貴社では、そのようなキャリアを実現するために、どのようなキャリアパスや研修制度、機会が用意されていますか?」

- 事業・組織に関する質問(企業理解度・視座の高さを示す)

- 例文5: 「先日発表された中期経営計画の中で、〇〇事業の拡大という目標を拝見しました。〇〇様が所属されている部署では、その目標達成のために、現在どのような取り組みをされているのでしょうか?」

- ポイント: IR情報など、深くリサーチしなければ得られない情報を元にした質問は、企業への強い関心と高い視座を持っていることの証明になります。

- 例文5: 「先日発表された中期経営計画の中で、〇〇事業の拡大という目標を拝見しました。〇〇様が所属されている部署では、その目標達成のために、現在どのような取り組みをされているのでしょうか?」

- リクルーター個人への質問(関係構築・共感を示す)

- 例文6: 「差し支えなければ、〇〇様が数ある企業の中から、最終的にこの会社への入社を決められた理由や、入社の決め手となったことは何だったのかお聞かせいただけますか?」

- ポイント: 相手個人に関心を示すことで、心理的な距離を縮め、より本音の情報を引き出せる可能性があります。ただし、プライベートに踏み込みすぎないよう注意が必要です。

- 例文6: 「差し支えなければ、〇〇様が数ある企業の中から、最終的にこの会社への入社を決められた理由や、入社の決め手となったことは何だったのかお聞かせいただけますか?」

避けるべきNGな逆質問の例

意欲を示すはずの逆質問が、逆にマイナス評価に繋がってしまうこともあります。以下のような質問は絶対に避けましょう。

- 調べればすぐにわかる質問

- NG例: 「御社の企業理念は何ですか?」「主力事業について教えてください。」

- なぜNGか: 企業研究を全くしていない、準備不足の証拠です。リクルーターの時間を無駄にする失礼な行為と見なされます。

- 待遇・福利厚生に関する質問(初期段階では特に注意)

- NG例: 「残業時間は月平均でどれくらいですか?」「有給休暇は自由に取れますか?」「初任給はいくらですか?」

- なぜNGか: 仕事内容や企業への貢献よりも、労働条件や待遇にしか興味がないという印象を与えてしまいます。これらの質問は、選考が進み、内定が近づいた段階で確認するのが適切です。

- 「YES/NO」で終わってしまう質問

- NG例: 「研修制度は充実していますか?」

- なぜNGか: 「はい、充実しています」で会話が終わってしまい、話が広がりません。「具体的にどのような研修制度があり、若手社員の成長をどのようにサポートしているのでしょうか?」のように、オープンクエスチョン(5W1H)を意識しましょう。

- ネガティブな印象を与える、批判的な質問

- NG例: 「離職率が高いと聞いたのですが、本当ですか?」「ネットの口コミで〇〇という悪い評判を見たのですが…」

- なぜNGか: 企業の粗探しをしているような、ネガティブで批判的な人物という印象を与えます。もし気になる点がある場合は、「社員の方々が長く働き続けられるために、会社としてどのような取り組みをされていますか?」といったポジティブな聞き方に変換しましょう。

- 「特にありません」

- なぜNGか: これは最悪の回答です。企業への興味や入社意欲が全くないと判断されてしまいます。どんなに面談が盛り上がったとしても、この一言で評価は地に落ちます。必ず、1つ以上の質問はできるように準備しておきましょう。

準備しておくべき逆質問の数

面談の流れの中で、準備していた質問の答えが先に語られてしまうことも想定されます。そのため、逆質問は複数用意しておくのが賢明です。

- 最低でも5つ、できれば10個程度を準備しておきましょう。

- 「事業戦略」「仕事内容」「キャリア」「組織文化」「働きがい」など、異なるカテゴリの質問を用意しておくと、話の流れに応じて柔軟に対応できます。

- 優先順位をつけ、「これだけは絶対に聞きたい」という質問を明確にしておくと、時間が限られていても効果的な逆質問ができます。

逆質問は、あなたの能力と熱意を伝える最後の、そして最大のチャンスです。入念な準備で、リクルーターに「この人と一緒に働きたい」と思わせましょう。

リクルーターに好印象を与えるための注意点

リクルーター面談は、あなたの言動すべてが評価の対象となります。高い評価を得て次のステップに進むためには、面談の内容だけでなく、基本的なマナーや態度にも細心の注意を払う必要があります。ここでは、リクルーターに好印象を与えるための重要な注意点を3つの側面から解説します。

面談中に評価されるポイント

リクルーターは、会話の内容以上に、あなたのポテンシャルや人柄、ビジネスパーソンとしての基礎能力を見ています。以下のポイントを意識して面談に臨みましょう。

- コミュニケーション能力

これは最も重視されるポイントの一つです。単に話がうまいということではありません。- 傾聴力: 相手の話を真剣に聞き、意図を正確に理解する力。適切な相槌やうなずき、時折メモを取る姿勢で示します。

- 表現力: 明るくハキハキとした口調で、自信を持って話すこと。専門用語を並べるのではなく、相手に伝わる平易な言葉で、論理的に話すことが重要です。

- 対話力: 一方的に話すのではなく、相手の反応を見ながら、会話のキャッチボールを意識すること。質問に対しても、ただ答えるだけでなく、関連する質問を返すなど、対話を広げる姿勢が評価されます。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング)

ビジネスの世界では、物事を構造的に捉え、筋道を立てて説明する能力が不可欠です。- 結論ファースト: 質問にはまず結論から答える「PREP法(Point, Reason, Example, Point)」を意識しましょう。話の要点が明確になり、聞き手はストレスなく内容を理解できます。

- 具体性: 抽象的な精神論(「頑張ります」など)ではなく、具体的なエピソードやデータを用いて説明することで、話に説得力が生まれます。

- 主体性・熱意

受け身の姿勢では、入社意欲が低いと見なされてしまいます。- 積極的な質問: 逆質問の時間だけでなく、会話の途中でも、疑問に思ったことやさらに深掘りしたいことを積極的に質問する姿勢が重要です。

- 自分の意見を述べる: 企業の事業や業界の動向について、「私は〇〇だと考えます」というように、自分なりの意見や考えを述べられると、主体性や思考力の高さをアピールできます。

- 人柄・カルチャーフィット

どんなに優秀でも、企業の文化に合わなければ活躍は難しいと判断されます。- 誠実さ・素直さ: 分からないことは正直に「勉強不足で恐縮ですが」と認め、教えてもらう姿勢を見せること。見栄を張ったり嘘をついたりするのは最も信頼を損ないます。

- ポジティブな姿勢: 物事を前向きに捉え、困難な状況でも挑戦しようとする姿勢は、どの企業でも高く評価されます。

これらのポイントは、面談のわずか1時間程度で見られています。常に意識し、自然な振る舞いとして身につけておくことが理想です。

言葉遣いや態度のマナー

社会人としての基本的なマナーが身についているかは、信頼性を判断する上で非常に重要な基準となります。学生気分が抜けていないと判断されないよう、細部まで気を配りましょう。

- 正しい敬語の使い方

- 尊敬語・謙譲語・丁寧語を適切に使い分けることが基本です。自信がない場合は、無理に難しい言葉を使わず、「です・ます」調で丁寧に話すことを心がけましょう。

- 企業の呼び方: 話し言葉では「御社(おんしゃ)」、書き言葉(メールなど)では「貴社(きしゃ)」と使い分けるのがビジネスマナーの基本です。面談中は「御社」を使いましょう。

- 一人称: 「僕」「わたし」ではなく、男女ともに「わたくし」を使うと、よりフォーマルで丁寧な印象になります。

- 非言語コミュニケーション

言葉以外の態度も、あなたの印象を大きく左右します。- 姿勢: 背筋を伸ばして座ります。腕を組んだり、足を組んだり、貧乏ゆすりをしたりするのは、横柄な印象や落ち着きのない印象を与えるため厳禁です。

- 視線: 相手の目を見て話すのが基本です。緊張して難しい場合は、相手の眉間や鼻のあたりを見ると自然です。オンラインの場合は、画面の相手の顔ではなく、PCのカメラレンズを見るように意識すると、相手からは目線が合っているように見えます。

- 表情: 緊張で顔がこわばりがちですが、口角を少し上げることを意識し、にこやかな表情を心がけましょう。相手の話にうなずいたり、笑顔を見せたりすることで、ポジティブな印象を与えます。

遅刻は絶対にしない

これは社会人として、というよりも人としての基本中の基本です。リクルーター面談での遅刻は、一発で「信頼できない人物」というレッテルを貼られる致命的なミスです。

- 時間管理の徹底:

- 対面の場合は、交通機関の遅延なども考慮し、30分前には最寄り駅に到着するくらいの余裕を持った計画を立てましょう。

- オンラインの場合も、通信トラブルなどに備え、早めに準備を開始します。

- 万が一、やむを得ず遅刻しそうな場合:

- 遅刻することが確定した時点で、すぐに担当者に電話で連絡を入れます。メールはすぐに見てもらえない可能性があるため、必ず電話で第一報を入れましょう。

- 連絡の際は、「①氏名を名乗り、謝罪する」「②遅刻の理由を簡潔に説明する」「③正確な到着見込み時刻を伝える」という3点を明確に伝えます。

- 到着後も、改めて丁重に謝罪します。

どんなに優れた受け答えができても、時間を守れないという一点だけで、すべての評価が覆る可能性があることを肝に銘じておきましょう。

リクルーター面談後の対応

リクルーター面談は、終わった瞬間にすべてが完了するわけではありません。面談後の丁寧な対応は、あなたの評価をさらに高め、次の選考へとスムーズに繋げるための重要なプロセスです。お礼メールの送付から、その後の連絡がない場合の対処法まで、面談後のアクションについて解説します。

お礼メールの書き方と例文

リクルーター面談後には、感謝の気持ちと入社意欲を伝えるために、必ずお礼のメールを送りましょう。これは必須のビジネスマナーであり、あなたの誠実さを示す絶好の機会です。

- 送るタイミング:

面談当日の夕方から夜、遅くとも翌日の午前中までに送るのが理想的です。時間が経つほどリクルーターの記憶も薄れてしまうため、迅速な対応が好印象に繋がります。 - お礼メールの基本構成とポイント:

- 件名: 「【〇〇大学 氏名】〇月〇日 リクルーター面談のお礼」のように、誰からの何のメールか一目でわかるようにします。

- 宛名: 「株式会社〇〇 人事部 〇〇様」と、会社名、部署名、氏名を正確に記載します。

- 挨拶と自己紹介: 「お世話になっております。本日、面談をしていただきました〇〇大学の〇〇です。」と簡潔に名乗ります。

- 面談へのお礼: まずは、面談の機会を設けてもらったことへの感謝を伝えます。

- 面談の感想(具体的に): ここが最も重要なポイントです。定型文ではなく、「〇〇様から伺った△△というお話から、貴社の□□という文化を肌で感じることができました」「特に、〇〇というプロジェクトのお話は大変興味深く、貴社で働くことへの魅力がより一層深まりました」など、面談で印象に残ったことを具体的に書くことで、あなたのメールがテンプレートではない、心のこもったものであることが伝わります。

- 入社意欲のアピール: 面談を通じて、入社意欲が高まったことをストレートに伝えます。

- 結びの挨拶: 「末筆ながら、〇〇様の益々のご活躍と貴社の発展を心よりお祈り申し上げます。」といった言葉で締めくくります。

- 署名: 氏名、大学・学部・学年、住所、電話番号、メールアドレスを記載します。

- お礼メール例文:

“`

件名:【〇〇大学 〇〇 太郎】〇月〇日 リクルーター面談のお礼株式会社〇〇

人事部 〇〇様お世話になっております。

本日、リクルーター面談のお時間をいただきました、〇〇大学〇〇学部の〇〇 太郎です。本日はお忙しい中、貴重な機会を設けていただき、誠にありがとうございました。

〇〇様から、具体的な業務内容やチームの雰囲気について臨場感あふれるお話を伺うことができ、貴社で働くことのイメージをより一層具体的に持つことができました。

特に、〇〇というプロジェクトにおいて、若手社員が主体的に挑戦できる環境があるというお話は大変魅力的で、貴社のチャレンジを尊重する文化を強く感じました。本日の面談を通じて、貴社の事業やビジョンへの理解が深まり、貴社で働きたいという気持ちがますます強くなりました。

取り急ぎ、面談のお礼を申し上げたく、ご連絡いたしました。

末筆ながら、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

〇〇 太郎(まるまる たろう)

〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 4年

〒XXX-XXXX

東京都〇〇区〇〇1-2-3

電話番号:090-XXXX-XXXX

メールアドレス:taro.marumaru@example.com

“`

その後の選考へのつながり

リクルーター面談での評価が高かった場合、その後の選考で優遇措置を受けられる可能性があります。

- 次のステップの案内: リクルーターから、「次は、現場のマネージャーとの面談をセッティングします」「早期選考にご案内しますので、エントリーシートをご提出ください」といった、具体的な次のアクションに関する連絡が来ることが多いです。

- 複数回の面談: リクルーター面談は一度きりとは限りません。評価が高かったり、判断に迷う部分があったりした場合、別の社員(より役職の高い社員や、異なる部署の社員など)との面談が追加で設定されることもあります。

- リクルーターからの連絡を待つ: 面談の最後に、今後の流れについて説明があることが多いですが、もしなければお礼メールの中で「今後の流れについて、もしよろしければご教示いただけますと幸いです」と一言添えても良いでしょう。

リクルーターは、内定まであなたの伴走者となってくれる可能性があります。 丁寧なコミュニケーションを心がけ、良好な関係を維持することが重要です。

面談後に連絡が来ない場合の対処法

面談後にリクルーターからの連絡が途絶えてしまうと、「不合格だったのだろうか」と不安になるものです。しかし、すぐに諦める必要はありません。冷静に対処しましょう。

- まずは1週間程度待つ: リクルーターは多くの候補者と面談しており、社内での評価のすり合わせや次のステップの調整に時間がかかっている可能性があります。焦って連絡するのは避け、まずは辛抱強く待ちましょう。

- 1週間〜10日経っても連絡がない場合: 催促するのではなく、あくまで状況を伺うという丁寧な姿勢で、メールで問い合わせてみましょう。

- 問い合わせメールのポイント:

- 件名は「【〇〇大学 氏名】〇月〇日の面談の件につきまして」など、分かりやすくします。

- 本文では、まず面談のお礼を改めて述べます。

- 「先日の面談の後の選考につきまして、その後の状況はいかがでしょうか。もし何か進展がございましたら、ご教示いただけますと幸いです」といった、相手を気遣う表現を使います。

- 問い合わせメールのポイント:

- 連絡がない=不合格とは限らない: 社内での検討が長引いている、他の候補者との兼ね合いで調整中である、など様々な理由が考えられます。また、残念ながら次のステップに進めない場合(いわゆる「サイレントお祈り」)もゼロではありません。しかし、問い合わせることで状況がはっきりすることもあります。礼儀正しく、しかし主体的に行動することが大切です。

ケース別:リクルーターとの付き合い方

リクルーターとの関係は、就職・転職活動の成否を左右する重要な要素です。突然の連絡にどう対応すべきか、また、もしその企業に興味がなくなった場合にどう断るべきか。ここでは、具体的なケースに応じたリクルーターとのスマートな付き合い方について解説します。

リクルーターから連絡が来たらやるべきこと

思いがけない企業のリクルーターから連絡が来たら、それはあなたの経歴やポテンシャルが評価された証拠です。チャンスを最大限に活かすために、迅速かつ丁寧な対応を心がけましょう。

- 迅速な返信を心がける

リクルーターからのメールやメッセージには、遅くとも24時間以内に返信するのがビジネスマナーです。レスポンスの速さは、あなたの仕事に対する意欲やスピード感の表れと見なされます。可能であれば、数時間以内に返信できると、より良い印象を与えられます。 - 感謝と関心を示す

返信の冒頭では、まず「この度はご連絡いただき、誠にありがとうございます」と、連絡をもらったことへの感謝を伝えましょう。その上で、「貴社の〇〇という事業に以前から関心を持っておりましたので、大変光栄です」というように、企業への関心を示す一文を加えると、相手は「アプローチして良かった」と感じ、その後のコミュニケーションがスムーズに進みます。 - 丁寧な日程調整

面談の日程調整を依頼された際は、相手への配慮を忘れないようにしましょう。- 候補日を複数提示する: 「〇月〇日(〇)13:00〜17:00」「〇月〇日(〇)終日」というように、自分の都合の良い日時を複数、幅を持たせて提示するのがマナーです。これにより、リクルーターは調整がしやすくなります。

- 相手の都合を伺う: 「もし上記の日程でご都合が悪いようでしたら、〇〇様のご都合の良い日時をいくつかお教えいただけますと幸いです」と一言添えることで、相手を気遣う姿勢を示すことができます。

- 事前準備の開始

連絡を受け、面談の日程が決まった瞬間から、本格的な準備を開始しましょう。これまでに解説した、企業研究、自己分析、逆質問の準備などを計画的に進めます。リクルーターの氏名や部署が分かっている場合は、事前にSNSなどで経歴を調べておくと、当日の会話の糸口が見つかるかもしれません。

リクルーターからの最初の連絡は、あなたの評価プロセスの始まりです。 一つ一つの対応が、あなたの人物像を形作っていくことを忘れないでください。

リクルーターからの連絡を断りたい場合のマナー

就職・転職活動を進める中で、志望する業界が変わったり、他社から内定が出たりして、リクルーターからの誘いを断らなければならない状況も出てきます。その際、どう断るかはあなたの社会人としての品格が問われる場面です。

- 無視(スルー)は絶対にNG

興味がないからといって、連絡を無視するのは最悪の対応です。これはビジネスマナーに著しく反する行為であり、あなたの評判を損なう可能性があります。採用担当者の世界は意外と狭く、どこで悪い評判が伝わるか分かりません。また、将来的にその企業と別の形で関わることになる可能性もゼロではありません。縁を大切にするという意味でも、誠実な対応が不可欠です。 - 正直かつ丁寧に辞退の意を伝える

断る際は、メールで行うのが一般的です。電話は相手の時間を拘束してしまうため、よほど緊急でない限りはメールの方がスマートです。- 感謝を伝える: まず、連絡をくれたこと、面談の機会を提案してくれたことへの感謝を述べます。

- 辞退の意思を明確に伝える: 「大変恐縮ながら、今回は面談を辞退させていただきたく存じます」と、結論を明確に伝えます。

- 理由は簡潔に(差し支えなければ): 辞退の理由を詳細に述べる義務はありませんが、「自身のキャリアプランを慎重に検討した結果」「他社様との選考が進んでいるため」など、簡潔な理由を添えると、より丁寧な印象になります。嘘をつく必要はありません。

- 辞退メールの例文:

“`

件名:リクルーター面談辞退のご連絡(〇〇大学 氏名)株式会社〇〇

人事部 〇〇様お世話になっております。

先日、リクルーター面談のご連絡をいただきました、〇〇大学の〇〇です。この度は、面談の貴重な機会をご提案いただき、誠にありがとうございました。

〇〇様からご連絡をいただけましたこと、大変光栄に存じます。誠に申し上げにくいのですが、慎重に検討いたしました結果、今回は面談を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。

(理由の例:自身のキャリアプランと向き合う中で、別の業界へ進むことを決意いたしましたため、このような決断に至りました。)お忙しい中、お時間を割いてご連絡をいただきましたにもかかわらず、このようなお返事となり大変申し訳ございません。

末筆ながら、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

氏名、連絡先などの署名

“`

立つ鳥跡を濁さず。 誠意ある断り方は、あなたの社会人としての信頼性を高めます。どんな状況でも、相手への敬意を忘れない姿勢が、最終的にはあなた自身の未来に繋がります。