転職活動や就職活動が終盤に差し掛かると、「オファー面談」という言葉を耳にする機会が増えます。最終面接を通過し、内定の連絡を受けた後に行われるこの面談は、候補者と企業が相互に最終確認を行う非常に重要なプロセスです。しかし、「最終面接と何が違うの?」「どんな準備をすればいいの?」「給与交渉はしてもいいの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

オファー面談は、単に労働条件を確認するだけの場ではありません。入社後のミスマッチを防ぎ、候補者が納得してキャリアの大きな一歩を踏み出すための、企業と候補者の対等な対話の場です。この面談を有効に活用できるかどうかで、入社後の満足度や活躍の度合いが大きく変わる可能性すらあります。

この記事では、オファー面談の基本的な定義から、その目的、流れ、事前準備、さらには効果的な逆質問の例文まで、網羅的に詳しく解説します。これからオファー面談を控えている方はもちろん、今後の転職・就職活動に備えたい方も、ぜひ本記事を参考にして、後悔のないキャリア選択を実現してください。

目次

オファー面談とは?

転職・就職活動における最終関門ともいえるオファー面談。このセクションでは、まずオファー面談がどのようなものであり、最終面接や内定者面談とどう違うのか、その本質的な役割と位置づけを明らかにします。

企業と候補者の認識をすり合わせる場

オファー面談とは、企業が内定を出した候補者に対して、給与や待遇といった労働条件を正式に提示し、業務内容や配属先などについて改めて説明することで、双方の認識をすり合わせるための面談です。英語の “Offer”(提案・申し出)が語源であり、企業からの「私たちの会社で、このような条件で働きませんか?」という正式なオファー(申し出)を受け、候補者がそれに対して最終的な意思決定を下すための重要な機会となります。

この面談の最大の特徴は、選考の場ではないという点です。基本的には、候補者が内定を承諾するかどうかの判断材料を得るために設けられます。そのため、雰囲気も選考面接のような緊張感のあるものではなく、比較的リラックスした中で行われることが多いです。参加者も、人事担当者に加えて、配属予定部署のマネージャーや、時には役員クラスが同席することもあり、より現場に近いリアルな情報を得られる貴重な場となります。

なぜ、このような「すり合わせ」の場が必要なのでしょうか。その背景には、入社後のミスマッチによる早期離職を防ぎたいという企業側の強い思いがあります。候補者にとっても、書面上の条件だけでは分からない職場の雰囲気、チームの文化、具体的な業務の進め方などを肌で感じ、自身のキャリアプランと照らし合わせて「本当にこの会社で活躍できるか、成長できるか」を最終確認する上で欠かせないプロセスです。

したがって、オファー面談は、企業が候補者を一方的に評価する場ではなく、候補者もまた企業を評価し、見極める対等な立場でのコミュニケーションの場であると理解することが極めて重要です。この機会を最大限に活用し、入社前にあらゆる疑問や不安を解消しておくことが、後悔のないキャリア選択につながるのです。

最終面接や内定者面談との違い

オファー面談は、選考プロセスの終盤に位置するため、最終面接や内定者面談(内定者懇親会)と混同されがちです。しかし、それぞれの目的や内容は明確に異なります。これらの違いを理解することで、各フェーズで適切な準備と心構えで臨むことができます。

| 比較項目 | 最終面接 | オファー面談 | 内定者面談・懇親会 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 候補者の最終的な評価、合否の決定 | 労働条件の提示、入社意思の確認、相互理解の深化 | 内定者の入社意欲維持、不安解消、同期との交流促進 |

| タイミング | 選考プロセスの最終段階 | 内定通知後、内定承諾前 | 内定承諾後、入社前 |

| 立場 | 企業:評価者 候補者:被評価者 |

企業と候補者が対等な立場 | 企業:受け入れ側 候補者:入社予定者 |

| 主な内容 | 経営層・役員による最終確認、入社意欲、ビジョンとの合致度 | 労働条件(給与・待遇)の提示・説明、業務内容の詳細確認、質疑応答(逆質問) | 会社説明、先輩社員との座談会、同期とのグループワーク、社内見学 |

| 合否への影響 | 直接的に合否が決まる | 原則として合否には影響しない(ただし例外あり) | ほぼ影響しない |

最終面接との違い

最終面接の主な目的は、候補者の能力や人柄が自社に本当にマッチするかを最終的に見極め、合否を決定することです。社長や役員クラスが面接官となることが多く、候補者のスキルだけでなく、企業理念への共感度や長期的な視点での貢献可能性、そして何よりも「入社への強い熱意」が厳しく評価されます。つまり、候補者にとっては自分をアピールし、合格を勝ち取るための最後の関門です。

一方、オファー面談は、すでに「内定」という結果が出た後に行われます。企業側は「この人にぜひ入社してほしい」と考えている状態です。そのため、評価するというよりは、自社の魅力を伝え、提示する条件に納得してもらい、気持ちよく入社を決めてもらうことに主眼が置かれます。候補者側も、評価される立場から一歩進み、提示されたオファーを受けるかどうかを判断する立場になります。

内定者面談との違い

内定者面談や内定者懇親会は、候補者が内定を承諾した後、入社までの期間に行われます。その目的は、内定者の入社意欲を維持・向上させ、入社に対する不安を解消することです。他の内定者(未来の同期)や若手の先輩社員と交流する機会が設けられることも多く、入社後の人間関係構築の第一歩としての側面も持ち合わせています。

これに対し、オファー面談は内定承諾前に行われます。まだ候補者が入社を決めていない段階であるため、より実務的かつ条件面に踏み込んだ内容となります。内定者面談が「入社後の生活にスムーズに移行するため」のイベントであるとすれば、オファー面談は「入社するか否かを最終決定するため」の重要な話し合いの場と言えるでしょう。

このように、オファー面談は選考プロセスの中でも独自の役割を持っています。企業からの正式なオファーを受け、対等な立場で条件や働き方について深く対話し、自らの意思で未来を決定する。この本質を理解し、主体的に臨むことが成功への鍵となります。

オファー面談の目的

オファー面談は、単なる手続きではありません。企業側と候補者側、双方にとって明確な目的があります。それぞれの立場から見たオファー面談の目的を深く理解することで、この機会をより戦略的かつ有意義なものにできます。

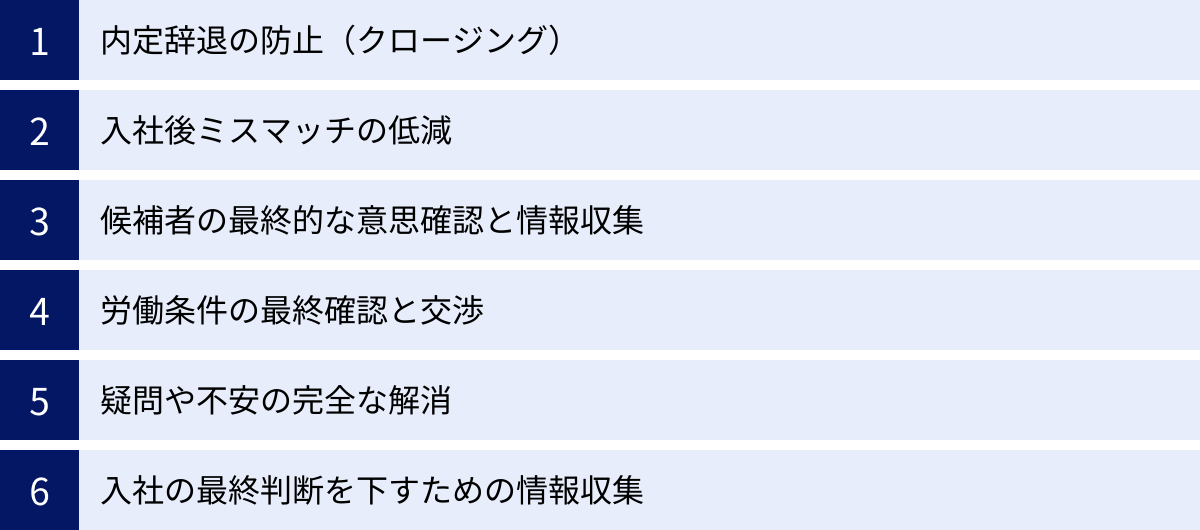

企業側の目的

企業が時間とコストをかけてオファー面談を実施するのには、主に3つの重要な目的があります。これらはすべて、優秀な人材を確実に確保し、入社後に最大限のパフォーマンスを発揮してもらうための戦略的な一手です。

1. 内定辞退の防止(クロージング)

現代の転職市場では、優秀な候補者ほど複数の企業から内定を得ているケースが少なくありません。企業にとって、多大なコストと時間をかけて選考し、「この人だ」と決めた人材に辞退されることは大きな損失です。そこでオファー面談は、候補者の入社意欲を最大限に高め、他社ではなく自社を選んでもらうための「クロージング」の場として極めて重要な役割を果たします。

面談では、改めて自社のビジョンや事業の将来性を熱く語ったり、候補者のスキルや経験がどのように事業貢献につながるのかを具体的に伝えたりします。また、配属予定のマネージャーが同席し、「あなたと一緒にこんな仕事がしたい」と直接伝えることで、候補者の心を動かし、入社への動機付けを強化します。候補者が抱える漠然とした不安や疑問に丁寧に答えることで、心理的な障壁を取り除き、「この会社なら安心して働ける」と感じてもらうことも重要な目的の一つです。

2. 入社後ミスマッチの低減(リアリティショックの緩和)

多くの企業が抱える課題の一つに、新入社員の「リアリティショック」があります。これは、入社前に抱いていた理想と、入社後の現実とのギャップによってモチベーションが低下し、最悪の場合、早期離職につながってしまう現象です。オファー面談は、このギャップを事前に埋め、期待値を適切に調整するために不可欠なプロセスです。

選考面接では、どうしても良い側面が強調されがちですが、オファー面談ではより現実に即した情報提供が行われます。例えば、具体的な業務内容、チームの構成員や雰囲気、時には現在の課題や困難な点についても率直に話すことがあります。これにより、候補者は「キラキラした部分」だけでなく、仕事の厳しさや泥臭い部分も含めて理解した上で、入社の意思決定ができます。企業側も、ありのままの姿を見せることで、それでもなお「この環境で頑張りたい」と思ってくれる、覚悟のある人材を迎え入れたいと考えているのです。

3. 候補者の最終的な意思確認と情報収集

企業側も、候補者が本当に自社への入社を真剣に考えているのか、その最終的な意思を確認したいと考えています。候補者の質問内容や表情、会話のトーンから、入社意欲の度合いを測ります。もし、他社と迷っている様子が見られれば、追加で情報を提供したり、別の社員との面談をセッティングしたりするなど、次の一手を打つための判断材料とします。

また、候補者のキャリアプランや懸念点を深くヒアリングすることで、入社後の最適な配属先や、任せるべき最初のミッション、必要なサポート体制などを検討するための貴重な情報を得ようとします。例えば、「将来的にはマネジメントに挑戦したい」という意向が聞ければ、そのための育成プランを念頭に置いた配置を考えることができます。このように、オファー面談は、入社後のオンボーディング(定着支援)を成功させるための準備段階でもあるのです。

候補者側の目的

一方、候補者にとってオファー面談は、自らのキャリアを左右する重要な意思決定を下すための最後の情報収集の機会です。主に以下の3つの目的を持って臨むべきでしょう。

1. 労働条件の最終確認と交渉

オファー面談における最も基本的かつ重要な目的は、提示された労働条件を詳細に確認することです。事前に送付された労働条件通知書(オファーレター)の内容に沿って、給与(基本給、手当、賞与、残業代の扱い)、勤務地、勤務時間、休日・休暇、福利厚生といった項目を一つひとつ丁寧にチェックします。

書面だけでは分かりにくい点、例えば「みなし残業」の具体的な運用実態や、給与評価の昇給カーブ、福利厚生の利用条件など、不明瞭な部分を直接質問し、クリアにすることが不可欠です。そして、もし提示された条件が自身の希望や市場価値と乖離していると感じた場合には、オファー面談は条件交渉を行うための公式な場ともなります。もちろん、交渉には客観的な根拠と適切なコミュニケーションスキルが求められますが、自身の価値を正当に評価してもらうための重要なアクションです。

2. 疑問や不安の完全な解消

選考面接の段階では、評価を気にして聞きにくかったこともあるでしょう。しかし、オファー面談は立場が対等です。入社する上で少しでも気になる点や、心に引っかかっている不安は、この場で全て解消しておくべきです。

例えば、以下のような、より踏み込んだ質問が可能です。

- 「配属予定チームの現在の課題は何ですか?」

- 「入社後、成果を出すために最も重要となることは何だとお考えですか?」

- 「リモートワークの頻度や、チーム内でのコミュニケーションはどのように行われていますか?」

- 「評価制度について、どのようなプロセスで、誰が、何を基準に評価するのか具体的に教えてください。」

こうした質問を通じて、自分がその環境で本当に快適に、かつ意欲的に働けるのかを具体的にイメージすることが、候補者側の重要な目的です。

3. 入社の最終判断を下すための情報収集

最終的に、オファー面談は「この企業に入社するか否か」という最終判断を下すための材料を集める場です。条件や業務内容といったハードな情報だけでなく、面談担当者の人柄、会社の雰囲気、対話から感じ取れる企業文化といったソフトな情報も、意思決定における重要な要素となります。

例えば、質問に対して誠実に、そして丁寧に対応してくれるか。こちらのキャリアプランに真摯に耳を傾け、一緒に考えてくれる姿勢があるか。そうしたコミュニケーションの端々から、その企業が社員を大切にする文化を持っているかどうかを肌で感じ取ることができます。全ての情報を総合的に判断し、「この人たちと一緒に働きたい」「この会社でなら成長できそうだ」という確信を得て、内定を承諾する。あるいは、「何かが違う」と感じたなら、勇気をもって辞退する。そのための最終確認が、候補者にとってのオファー面談の最大の目的なのです。

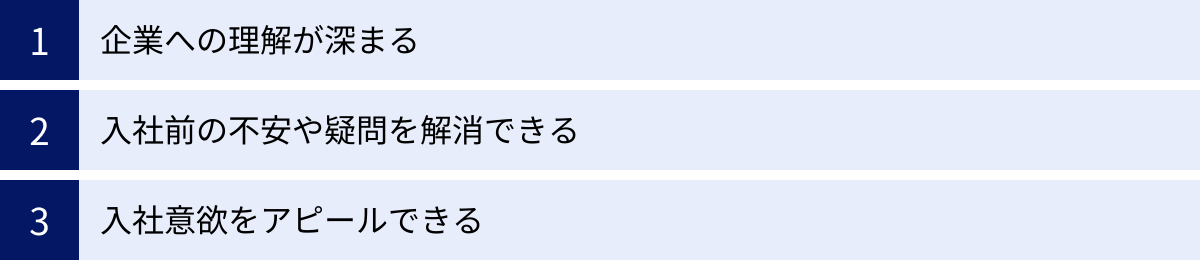

オファー面談に参加する3つのメリット

オファー面談は、内定を得た候補者にとって、単なる形式的な手続きではありません。積極的に参加することで、自身のキャリアにとって計り知れない価値をもたらす、数多くのメリットが存在します。ここでは、オファー面談に参加することで得られる主な3つのメリットを深掘りします。

① 企業への理解が深まる

オファー面談は、企業のウェブサイトや求人票、さらには選考面接だけでは決して得られない、生きた情報を手に入れる絶好の機会です。選考というフィルターが外れた状態で、よりリラックスした雰囲気の中で行われるため、企業側もよりオープンに、そして具体的に自社の状況を話してくれる傾向があります。

例えば、業務内容について。求人票には「マーケティング業務全般」としか書かれていなかったとしても、オファー面談では「入社後まずは、〇〇という新商品のSNSマーケティング戦略立案から担当してもらい、将来的にはチームリーダーとして若手の育成にも関わってほしい」といった、極めて具体的な期待役割を伝えてもらえます。これにより、入社後の自身の姿を鮮明にイメージできるようになります。

また、現場のマネージャーやメンバーが同席する場合、職場のリアルな雰囲気を肌で感じることができます。「チーム内のコミュニケーションはチャットツールが中心で、週に一度の定例会で進捗を共有しています」「繁忙期は月末月初で、その時期は少し残業が増えることもありますが、基本的には個人の裁量でスケジュールを管理できます」といった、日々の働き方に関する具体的な話は、入社後の働きやすさを判断する上で非常に重要な情報です。

さらに、企業の「ありのままの姿」に触れられるのも大きなメリットです。時には、現在抱えている課題や、乗り越えなければならない壁について率直に話してくれることもあります。こうしたネガティブとも思える情報開示は、企業が候補者を信頼し、誠実に向き合っている証拠です。良い面だけでなく課題も理解した上で入社を決めれば、入社後のギャップを最小限に抑え、より強い覚悟を持って仕事に取り組むことができるでしょう。

② 入社前の不安や疑問を解消できる

転職や就職は、人生における大きな決断です。内定をもらって嬉しい反面、「本当にこの会社で良いのだろうか」「もっと良い選択肢があるのではないか」といった不安(マリッジブルーならぬ「内定ブルー」)に陥ることは少なくありません。オファー面談は、こうした心の中に渦巻く漠然とした不安や疑問を、具体的な質問に変えて解消するための最後のチャンスです。

給与や福利厚生といった待遇面はもちろんのこと、キャリアパスや評価制度、残業の実態、有給休暇の取得しやすさなど、選考段階では聞きにくかったデリケートな質問も、オファー面談の場であれば正式な議題として確認できます。例えば、「給与の内訳について、基本給と固定残業代の内訳を詳しく教えていただけますか?」「評価制度について、定性的な目標と定量的な目標の割合はどのようになっていますか?」といった具体的な質問をすることで、曖昧だった部分がクリアになります。

これらの疑問点を一つひとつ解消していくプロセスは、自分自身が何を大切にして働きたいのかを再確認する作業でもあります。もし、質問に対する企業の回答が自分の価値観や希望と合わないと感じた場合、それは入社を見送るべきだという重要なサインかもしれません。逆に、すべての疑問が解消され、心から納得できたのであれば、それは自信を持って入社の決断を下せる強力な後押しとなります。

入社してから「こんなはずじゃなかった」と後悔するのを防ぐためにも、少しでも気になることがあれば、遠慮せずに質問することが重要です。納得感を持ってキャリアの新しい一歩を踏み出すために、オファー面談は不可欠なプロセスなのです。

③ 入社意欲をアピールできる

オファー面談は選考の場ではない、と繰り返し説明してきましたが、それは「何をしても良い」という意味ではありません。むしろ、この場での振る舞いや質問内容を通じて、自身の入社意欲やプロフェッショナリズムを効果的にアピールすることができます。

企業側は、候補者が自社に対してどれだけの熱意を持っているかを注意深く見ています。事前に企業や事業について深く調べた上で、的を射た鋭い質問をすれば、「この候補者は、本気で私たちの会社で働くことを考えてくれているな」というポジティブな印象を与えられます。例えば、「中期経営計画で掲げられている〇〇事業の海外展開について、私が担当する予定の部署は具体的にどのように関わっていくのでしょうか?」といった質問は、高い関心と入社後の貢献意欲を示す好例です。

このような前向きな姿勢は、企業側に「この人材は採用して正解だった」という確信を与え、入社後の配属や担当業務において、より良い配慮をしてもらえる可能性を高めます。例えば、同じ部署に配属されるにしても、意欲の高い人材にはより挑戦的で面白い仕事を任せたい、と考えるのが人情です。

さらに、オファー面談は、あなたの人柄やコミュニケーション能力を伝える最後の機会でもあります。丁寧な言葉遣いや、相手の話を真摯に聞く姿勢、感謝の気持ちを伝えることなど、社会人としての基本的なマナーを守ることはもちろん、対話を通じて良好な人間関係を築こうとする姿勢は、必ず相手に伝わります。

結論として、オファー面談への参加は、単なる情報収集に留まらない多大なメリットをもたらします。企業理解を深め、不安を解消し、そして最後の一押しとして自身の魅力をアピールする。この三つのメリットを最大限に活かすことが、満足のいくキャリアのスタートを切るための鍵となるのです。

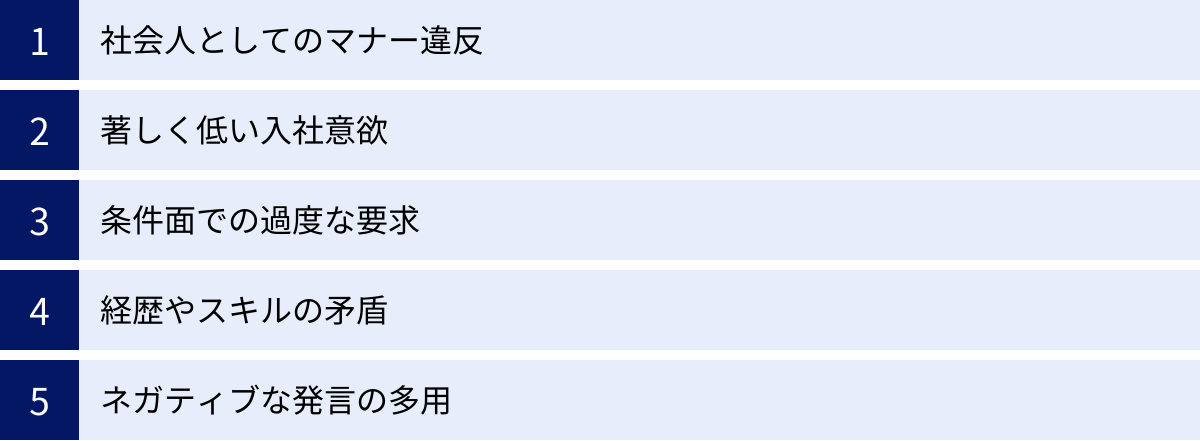

オファー面談に参加する際の注意点

オファー面談は、候補者にとって多くのメリットがある有益な機会ですが、いくつかの注意点を理解しておかなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。リラックスした雰囲気だからといって気を抜きすぎず、社会人としての自覚を持った上で臨むことが重要です。

回答次第で評価が変わる可能性も考慮する

「オファー面談は選考ではない」というのが大原則ですが、これは絶対的なものではありません。候補者の言動や態度によっては、企業側の評価が下がり、最悪の場合、内定が再考されるリスクもゼロではないということを心に留めておく必要があります。

具体的には、以下のようなケースで評価がネガティブに変わる可能性があります。

- 社会人としてのマナー違反: 遅刻する、無断で欠席する、横柄な態度を取る、担当者を見下したような発言をするなど、基本的なビジネスマナーに欠ける行動は論外です。企業は「このような人物を組織に迎え入れることはできない」と判断するでしょう。

- 著しく低い入社意欲: 「御社は第二志望なので、第一志望の結果次第です」「正直、あまり興味はありません」といった、入社意欲が全く感じられない態度を示すと、企業側は「無理に入社してもらっても、すぐに辞めてしまうだろう」と考え、オファーを取り下げる可能性があります。他社と比較検討している場合でも、伝え方には細心の注意が必要です。

- 条件面での過度な要求: 給与交渉は正当な権利ですが、市場価値や自身のスキルレベルを無視した、非現実的で根拠のない金額を一方的に要求するのは避けるべきです。交渉ではなく「脅し」と受け取られかねず、信頼関係を損ないます。「これだけ払ってくれないなら、入社しません」という高圧的な態度は、自身の評価を著しく下げる行為です。

- 経歴やスキルの矛盾: 選考段階で伝えていた経歴やスキルと、オファー面談での話の内容に大きな食い違いがあった場合、経歴詐称を疑われる可能性があります。正直かつ一貫性のあるコミュニケーションが求められます。

- ネガティブな発言の多用: 前職の悪口や不平不満ばかりを口にしたり、企業の課題に対して批判的な意見ばかりを述べたりすると、「他責思考が強い」「協調性がない」といったマイナスイメージを与えてしまいます。

オファー面談は、企業が「この人と一緒に働きたいか」を最終確認する場でもあると捉えましょう。誠実で、前向き、かつ建設的な対話を心がけることが、良好な関係を築き、スムーズな入社へとつながるのです。

時間や交通費がかかる

オファー面談に参加するには、当然ながら時間的、金銭的なコストが発生します。特に複数の企業から内定を得て、それぞれのオファー面談に参加する場合、これらのコストは無視できないものになります。

時間的コスト

オファー面談は、通常1時間から1時間半程度ですが、移動時間を含めると半日仕事になることも珍しくありません。特に、現在就業中の方が平日に面談に参加する場合、有給休暇を取得したり、業務時間を調整したりする必要があります。複数のオファー面談が立て込むと、スケジュール管理が非常に煩雑になり、本業に支障をきたす可能性も出てきます。

最近ではオンラインでの実施も増えていますが、企業によっては「会社の雰囲気を直接感じてほしい」という理由で、対面での面談を重視する場合もあります。その場合、遠方の企業であれば、移動だけで一日がかりになることもあるでしょう。

金銭的コスト

対面でのオファー面談に参加する場合、交通費が発生します。企業によっては交通費が支給される場合もありますが、全額支給、一部支給、支給なしなど、対応は様々です。交通費の支給については、事前に人事担当者に確認しておくことをお勧めします。特に、新幹線や飛行機を利用するような遠方からの参加となる場合は、この点は非常に重要です。支給されない場合、数万円単位の自己負担が発生する可能性も覚悟しなければなりません。

これらのコストを考慮すると、本当に入社を検討している企業のオファー面談に絞って参加するという判断も、時には必要になります。すでに入社の意思が固い企業がある場合や、提示された条件が明らかに希望と合わない場合は、無理に全ての面談に参加するのではなく、丁重にお断りすることも選択肢の一つです。

オファー面談は有益な機会ですが、それに伴うデメリットやコストも正しく認識した上で、自分にとって最適な行動を選択することが、賢明な転職・就職活動の進め方と言えるでしょう。

オファー面談の一般的な流れ5ステップ

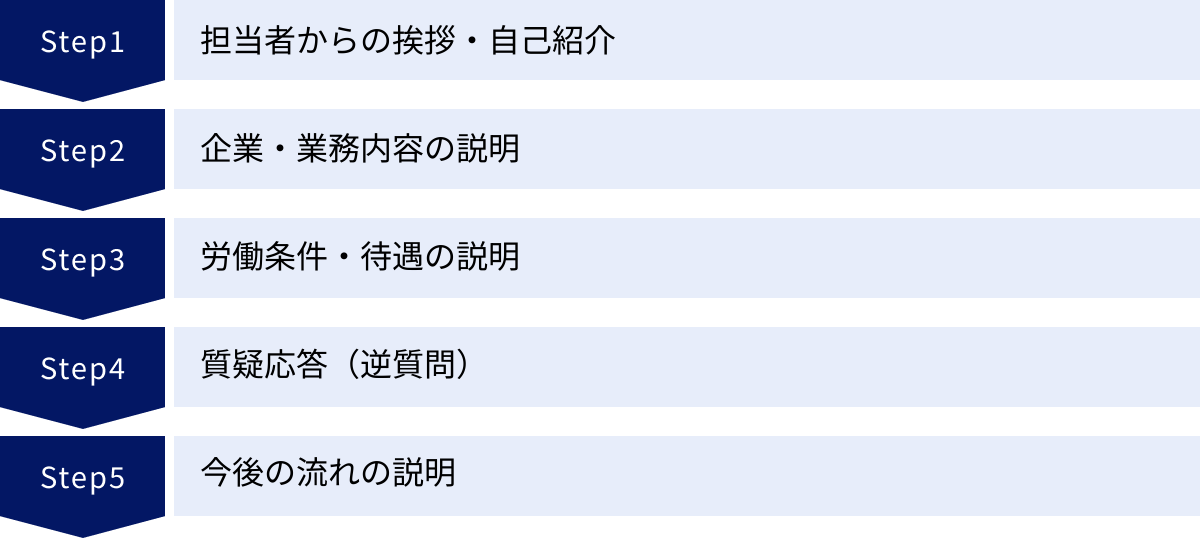

オファー面談は、企業によって細かな違いはありますが、概ね決まった流れで進行します。事前に全体の流れを把握しておくことで、落ち着いて面談に臨み、各ステップで適切な対応ができます。ここでは、最も一般的とされる5つのステップを解説します。

① 担当者からの挨拶・自己紹介

面談は、まず担当者からの挨拶と自己紹介から始まります。この場には、人事担当者に加えて、配属予定部署の上司となるマネージャーや、共に働くことになるチームメンバー、場合によっては役員クラスが同席することもあります。

企業側は、「本日はお越しいただきありがとうございます。〇〇部で部長をしております△△です。本日は、□□さん(候補者)に弊社のことをより深く知っていただきたく、お時間をいただきました」といった形で、和やかな雰囲気作りを心がけてくれます。

候補者側も、まずは面談の機会を設けてもらったことへの感謝を伝え、改めて簡潔に自己紹介をしましょう。「〇〇と申します。本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします」と、ハキハキと挨拶することで、良好な第一印象を与えることができます。

誰が面談に参加しているのかを正確に把握することは、その後の質疑応答を円滑に進める上で非常に重要です。それぞれの役職や立場を理解し、誰にどの質問をすれば最も的確な回答が得られるかを考えながら話を聞きましょう。

② 企業・業務内容の説明

次に、企業側から改めて、会社や事業の概要、そして今回の採用ポジションに期待する役割について、より踏み込んだ説明が行われます。選考面接の段階よりも、候補者個人にカスタマイズされた、具体的でパーソナルな内容になるのが特徴です。

例えば、以下のような内容が説明されます。

- 会社のビジョンと現状: 「現在、弊社は中期経営計画のもと、〇〇という分野に注力しています。その中で、あなたのこれまでの経験は…」

- 配属予定部署のミッション: 「配属を予定しているマーケティング部は、現在△△という目標を掲げており、チーム一丸となって取り組んでいます。」

- 具体的な業務内容と期待役割: 「入社後、まず担当していただきたいのは、新サービス『××』のグロースハックです。具体的には、データ分析に基づいた施策立案から実行までを、裁量を持って進めていただくことを期待しています。」

この説明を聞きながら、自分がその環境で働く姿を具体的にイメージすることが大切です。もし説明の中で分からない点や、さらに詳しく聞きたい点があれば、メモしておき、後の質疑応答の時間で質問できるように準備しておきましょう。

③ 労働条件・待遇の説明

オファー面談の核心部分とも言えるのが、この労働条件の説明です。多くの場合、事前にメールなどで送付された「労働条件通知書」や「オファーレター」といった書類を手元に置き、その内容に沿って担当者が一つひとつ口頭で説明・補足してくれます。

ここで確認すべき重要な項目は多岐にわたります。

- 契約期間: 正社員(期間の定めなし)か、契約社員(有期)か。

- 就業場所: 勤務地、転勤の可能性の有無。

- 業務内容: 具体的な職務内容。

- 勤務時間: 始業・終業時刻、休憩時間、フレックスタイム制や裁量労働制の適用の有無。

- 給与: 月給(基本給、諸手当)、賞与(年何回、算定基準)、昇給(年何回、評価基準)、想定年収。特に、月給に含まれる固定残業代(みなし残業代)の有無と、その時間数、超過分の支払いの有無は必ず確認しましょう。

- 休日・休暇: 年間休日数、週休二日制(完全か否か)、祝日、年次有給休暇、夏季・年末年始休暇、慶弔休暇など。

- 福利厚生: 各種社会保険、退職金制度、住宅手当、家族手当、社員食堂、資格取得支援制度など。

- 試用期間: 期間の長さ、その間の労働条件(給与など)に変更があるか。

担当者の説明を聞くだけでなく、事前に読み込んだ書類の内容と照らし合わせ、相違がないか、不明な点はないかを能動的に確認する姿勢が求められます。

④ 質疑応答(逆質問)

労働条件の説明が一通り終わると、いよいよ候補者側が主体となる「質疑応答(逆質問)」の時間です。このパートこそが、オファー面談の価値を最大限に引き出すための最も重要な時間と言っても過言ではありません。

事前に準備してきた質問リストをもとに、待遇面、業務内容、キャリアパス、社風など、疑問や不安に思っていることを全てぶつけましょう。この時間を使って、入社するかの最終判断に必要な情報を集めきることが目標です。

どのような質問をすれば良いかについては後の章で詳しく解説しますが、重要なのは「なぜその質問をするのか」という意図を明確に持つことです。単なる情報の確認だけでなく、「自分は入社後、このように貢献したいと考えているが、そのために〇〇について知りたい」といった前向きな姿勢で質問することで、入社意欲の高さもアピールできます。

企業側も、この逆質問の内容から、候補者の関心事や価値観、思考の深さを測っています。積極的に、かつ的を射た質問を心がけましょう。

⑤ 今後の流れの説明

質疑応答が終わり、双方の確認事項がなくなると、最後に今後の手続きやスケジュールについての説明が行われます。

主に確認されるのは以下の点です。

- 内定承諾の返答期限: 「〇月〇日までに、ご返答をお願いします」といった形で、意思決定の期限が伝えられます。

- 連絡方法: 承諾・辞退の連絡を、メールで行うのか、電話で行うのか、あるいは専用のシステムに入力するのかを確認します。

- 入社予定日: 具体的な入社日の相談・決定。

- 入社までの手続き: 必要な書類(雇用契約書、身元保証書、健康診断書など)の案内。

これらの事務的な連絡事項を正確に聞き取り、メモしておきましょう。面談の最後には、改めて時間を割いてもらったことへの感謝を伝え、丁寧にお礼を述べて退室します。「本日は、私の多くの質問に丁寧にお答えいただき、誠にありがとうございました。貴社で働くイメージがより具体的になりました。いただいた情報を持ち帰り、前向きに検討させていただきます」といった一言を添えると、非常に良い印象で締めくくることができます。

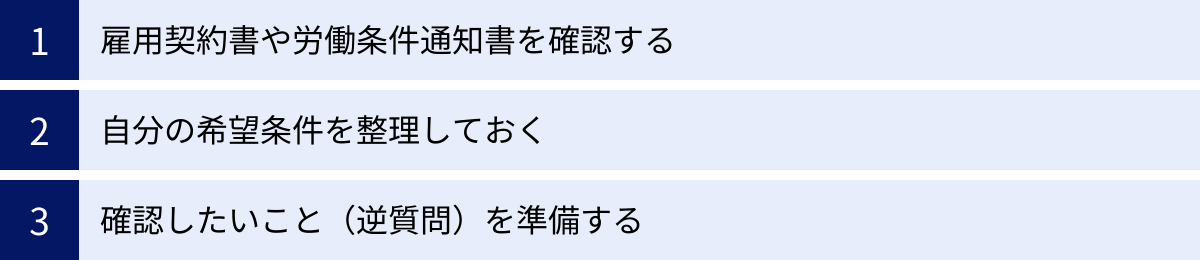

オファー面談の前に準備すべきこと

オファー面談を実りあるものにするためには、事前の準備が成功の9割を占めると言っても過言ではありません。当日に臨機応変に対応することも大切ですが、しっかりとした準備があってこそ、自信を持って対話に臨み、必要な情報を引き出すことができます。ここでは、面談前に必ずやっておくべき3つの準備について解説します。

雇用契約書や労働条件通知書を確認する

オファー面談の最も重要な議題は労働条件の確認です。面談に先立って、企業から「雇用契約書(案)」や「労働条件通知書(オファーレター)」といった書類がメールや郵送で送られてくるのが一般的です。この書類を隅から隅まで、一字一句見逃さないように読み込むことが、準備の第一歩です。

ただ漫然と眺めるのではなく、以下のチェックリストを参考に、特に重要な項目を重点的に確認し、疑問点や不明点を洗い出していきましょう。

- 給与・年収:

- 提示された想定年収の算出根拠は明確か?(月給×12ヶ月+賞与? それとも残業代込み?)

- 月給の内訳(基本給、役職手当、資格手当など)はどうなっているか?

- 固定残業代(みなし残業代)は含まれているか? 含まれている場合、何時間分で、金額はいくらか?

- 固定残業時間を超えた場合の残業代は別途支給されるか?

- 賞与(ボーナス)の支給実績は過去どうだったか? 評価や業績によってどの程度変動するのか?

- 昇給は年に何回あり、どのような評価に基づいて決定されるのか?

- 勤務時間・休日:

- フレックスタイム制や裁量労働制の場合、コアタイムや具体的な働き方はどうなっているか?

- 年間休日数は何日か? 求人票の記載と相違ないか?

- 有給休暇の取得率はどのくらいか? チーム内で取得しやすい雰囲気はあるか?

- 福利厚生:

- 住宅手当、家族手当などの支給条件は何か?

- 退職金制度の有無と、その内容(確定拠出年金など)は?

- その他、独自の福利厚生(学習支援、フィットネスジム補助など)の利用条件は?

- 試用期間:

- 試用期間の長さは?

- 期間中の給与や待遇が、本採用後と異なる場合は、その内容。

- その他:

- 勤務地は明記されているか? 転勤や部署異動の可能性についてはどう記載されているか?

これらの項目をチェックし、少しでも曖昧な点や、口頭で聞いていた話と違う点があれば、必ずリストアップしておきましょう。それが、当日の逆質問の重要な材料となります。

自分の希望条件を整理しておく

企業側の提示内容を確認するだけでなく、自分自身が何を求め、何を譲れないのかという「自分の軸」を再確認しておくことも極めて重要です。この自己分析ができていないと、企業のペースに流されてしまい、後から「本当にこれで良かったのだろうか」と後悔することになりかねません。

以下の3つの観点から、自分の希望条件を整理してみましょう。

- MUST(絶対条件): これが満たされなければ入社は考えられない、という最低限のラインです。

- 例:年収〇〇〇万円以上、勤務地は首都圏限定、リモートワーク週3日以上可能、など。

- WANT(希望条件): 絶対ではないが、満たされていれば嬉しい、という条件です。

- 例:資格取得支援制度が充実している、海外出張の機会がある、副業が許可されている、など。

- WILL(実現したいこと): 入社後に成し遂げたいキャリアプランや目標です。

- 例:3年以内にマネージャーになりたい、新規事業の立ち上げに携わりたい、〇〇の専門スキルを身につけたい、など。

これらの条件を事前に言語化し、優先順位をつけておくことで、オファー面談の場で冷静な判断ができます。特に、給与や待遇の交渉を考えている場合は、この「MUST」のラインが交渉の根拠となります。「なぜこの年収が必要なのか」を、自身のスキルや経験、市場価値、そして他社の提示状況などを踏まえて論理的に説明できるように準備しておくことが、交渉を成功させる鍵です。

確認したいこと(逆質問)を準備する

上記の「書類の確認」と「希望条件の整理」を通じて洗い出された疑問点や確認事項を、具体的な「質問リスト」としてまとめる作業が、準備の総仕上げです。

漠然とした「社風について知りたい」というレベルではなく、「チーム内のコミュニケーションを活発にするために、定例ミーティング以外で何か工夫されていることはありますか?」のように、できるだけ具体的で、かつオープンクエスチョン(Yes/Noで終わらない質問)になるように心がけましょう。

質問は、以下のカテゴリーに分けて整理すると、当日の進行に合わせてスムーズに質問できます。

- 労働条件・待遇に関する質問: 書類で不明だった点。

- 業務内容・役割に関する質問: 入社後の具体的な仕事内容、期待される成果など。

- 配属部署・チームに関する質問: チームの構成、文化、課題など。

- 評価・キャリアパスに関する質問: 評価制度、昇進のモデルケース、研修制度など。

- 働き方・社風に関する質問: 残業の実態、リモートワークの運用、社内イベントなど。

質問は最低でも5つ以上、できれば10個程度準備しておくと安心です。面談の流れの中で自然と解消される質問もあるため、多めに用意しておくことが重要です。この質問リストこそが、あなたの入社意欲と真剣さを示す何よりの証拠となります。

オファー面談の服装と持ち物

オファー面談当日に慌てないよう、服装や持ち物についても事前にしっかりと準備しておきましょう。細部への気配りが、あなたの印象を左右します。

服装は企業の指定に従う(なければスーツが無難)

オファー面談の服装は、企業の指示に従うのが基本です。案内メールなどに「服装自由」や「私服でお越しください」といった記載があるかを確認しましょう。

- 指定がある場合: 「スーツ着用」「ビジネスカジュアル」など、指定通りに準備します。

- 「服装自由」「私服で」と指定された場合: この場合、本当にTシャツにジーンズのようなラフな格好で行くのは避けた方が賢明です。企業の意図は「リラックスして話しましょう」というメッセージであり、候補者のビジネスマナーを試しているわけではありませんが、節度は必要です。男性なら襟付きのシャツにジャケット、チノパン。女性ならブラウスにカーディガンやジャケット、きれいめのスカートやパンツといった「オフィスカジュアル」が無難です。企業のカルチャー(ITベンチャーか、伝統的な金融機関かなど)も考慮し、訪問先に失礼のない清潔感のある服装を心がけましょう。

- 特に指定がない場合: 迷ったら、男女ともにリクルートスーツまたはビジネススーツを着用するのが最も確実で安心です。スーツはフォーマルな場での敬意を示す服装であり、悪印象を与えることはまずありません。「堅実で真面目な人物」という印象を与えることができます。

オンラインでの面談の場合も、対面と同じ考え方で服装を選びましょう。上半身しか映らないからといって気を抜かず、ジャケットを羽織るなど、きちんとした印象を与えることが大切です。

持ち物リスト

当日に必要なものを忘れて焦ることのないよう、前日までに持ち物リストを確認し、カバンに入れておきましょう。

| 持ち物 | 目的・注意点 |

|---|---|

| 筆記用具とメモ帳 | 担当者の説明内容や、質疑応答で得た情報をメモするため。必須アイテム。 |

| 企業から指定された書類 | 労働条件通知書、身元保証書、卒業証明書など、提出を求められている書類。クリアファイルに入れて綺麗に持参する。 |

| 質問リスト | 事前に準備した逆質問のリスト。手帳に書くか、印刷して持参する。 |

| スケジュールがわかるもの | 入社日などの日程調整に備え、手帳やスマートフォンのカレンダーアプリをすぐに確認できるようにしておく。 |

| 企業の資料 | 事前に送付された資料や、自分で調べた情報を印刷したもの。 |

| 腕時計 | スマートフォンでの時間確認は失礼にあたる場合があるため、腕時計を着用していくのが望ましい。 |

| スマートフォン・携帯電話 | マナーモードに設定しておくこと。緊急連絡用に必要。 |

| 印鑑 | その場で書類に捺印を求められる可能性に備えて持参すると安心。 |

| クリアファイル | 書類を綺麗に持ち運び、受け取った書類を保管するために役立つ。 |

| ハンカチ・ティッシュ | 社会人としての身だしなみ。 |

筆記用具とメモ帳

担当者の説明を聞きながら、重要なポイントや気になった点をメモするために必須です。熱心にメモを取る姿勢は、真剣さのアピールにも繋がります。ただし、パソコンやスマートフォンでメモを取る場合は、「メモを取らせていただいてもよろしいでしょうか?」と一言断りを入れるのがマナーです。

企業から指定された書類

企業から事前に「持参してください」と指示された書類は、絶対に忘れてはいけません。労働条件通知書のプリントアウト、署名・捺印済みの雇用契約書、身元保証書、各種証明書などが該当します。折れ曲がったり汚れたりしないよう、クリアファイルに入れて丁寧に扱いましょう。

質問リスト

準備の段階で作成した質問リストは、面談の質を左右する重要なアイテムです。記憶だけに頼らず、手元に用意しておくことで、聞き漏らしを防ぐことができます。面談中にリストを見ながら質問すること自体は、全く問題ありません。むしろ、準備をしっかりしてきた証拠として好意的に受け取られます。

スケジュールがわかるもの

面談の最後には、入社日の調整が行われることがよくあります。その場でスムーズに返答できるよう、自分の予定がわかる手帳やスマートフォンのカレンダーアプリをすぐに開けるようにしておきましょう。現職の退職交渉に必要な期間なども考慮した上で、希望の入社時期を伝えられるように準備しておくと万全です。

これらの準備を万端に整えることで、心に余裕が生まれ、オファー面談という重要な機会を最大限に活用することができるでしょう。

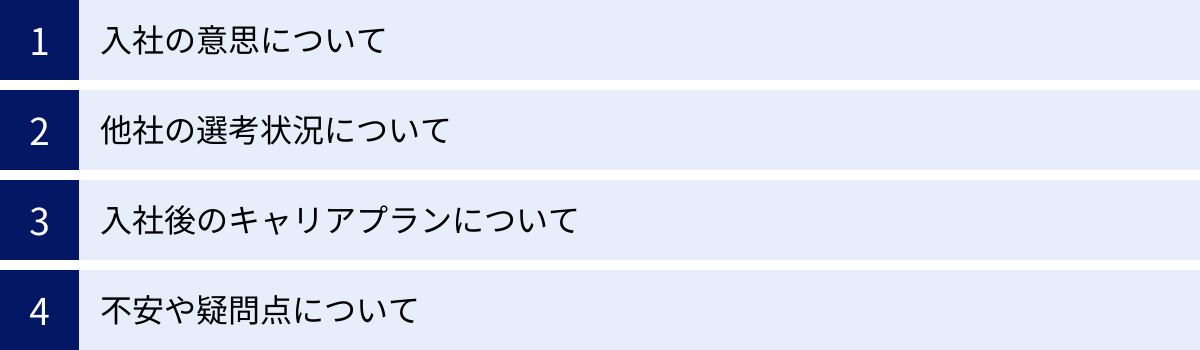

オファー面談で企業からよく聞かれる質問

オファー面談は候補者からの逆質問が中心ですが、企業側からもいくつかの質問をされることがあります。これらの質問は、候補者の最終的な意思や入社後の活躍イメージを確認する目的で行われます。事前に回答を準備しておくことで、スムーズかつ的確に自分の考えを伝えることができます。

入社の意思について

これは、オファー面談で最も核心的な質問と言えるでしょう。企業側は、候補者が自社に対してどれくらいの熱意を持っているのかを率直に知りたいと考えています。

質問例:

- 「本日の説明をお聞きになって、現時点での当社の志望度はいかがでしょうか?」

- 「率直に、当社へのご入社の意思はどのくらいおありですか?」

- 「内定をご承諾いただける可能性は、現時点で何%くらいでしょうか?」

回答のポイント:

この質問に対しては、正直かつポジティブに答えることが重要です。

- 入社意思が固い場合:

「ありがとうございます。本日のご説明で、業務内容やチームの雰囲気について深く理解でき、貴社で働きたいという気持ちがより一層強くなりました。ぜひ、前向きに検討させていただきたく存じます。」

このように、感謝の気持ちと共に、何が魅力に感じたのかを具体的に添えて伝えると、説得力が増します。 - 他社と比較検討中の場合:

嘘をついて「第一志望です」と言い切るのは、後々のトラブルの元になりかねません。正直に検討中であることを伝えつつも、あくまで前向きな姿勢を崩さないことが大切です。

「ありがとうございます。正直に申し上げますと、もう一社、選考が進んでいる企業があり、慎重に検討したいと考えております。しかし、本日お話を伺い、貴社の〇〇という点に大変魅力を感じております。いただいた返答期限までに、責任をもって決断いたします。」

このように、誠実な態度で現状を伝え、検討する上でのポジティブな要素を付け加えることで、悪い印象を与えるのを避けられます。重要なのは、比較検討しているという事実ではなく、その上で自社に魅力を感じていると伝えることです。

他社の選考状況について

入社の意思に関する質問と関連して、他社の選考状況についても具体的に聞かれることがよくあります。企業側は、候補者の就職・転職活動の軸や、競合となる企業を把握し、自社の立ち位置を確認したいという意図があります。

質問例:

- 「差し支えなければ、他にどのような企業の選考を受けられていますか?」

- 「当社以外に、内定が出ている企業はございますか?」

回答のポイント:

ここでも正直さが基本ですが、伝える情報と伝え方には戦略が必要です。

- 一貫性のある活動軸を示す: 応募している企業に一貫性(例:IT業界のSaaS企業、マーケティング職など)があれば、それを伝えることで、自身のキャリアビジョンが明確であることをアピールできます。「同じ〇〇業界で、私の△△というスキルが活かせる企業を中心に活動しております」のように答えると良いでしょう。

- 具体的な企業名を出すか: 具体的な企業名を出すかどうかは、状況によります。同業他社であれば、企業側も納得しやすいでしょう。ただし、あまりに格上の企業や、逆に格下と見なされる企業名を出すと、自社への志望度を疑われる可能性もゼロではありません。基本的には「〇〇業界の企業です」のように、業界や職種で答えるのが無難です。

- 他社の内定を伝える場合: 他社からも内定を得ていることは、自身の市場価値が高いことの証明にもなります。ただし、それを交渉のカードとして露骨に使うのは避けましょう。「〇〇社からも内定をいただいておりますが、業務内容としては貴社の△△に、より強く惹かれております」というように、あくまで自社への関心を主軸に置いた伝え方を心がけましょう。

入社後のキャリアプランについて

企業は、候補者が単に入社することだけでなく、入社後にどのように成長し、会社に貢献していきたいと考えているかを知りたがっています。これは、候補者の成長意欲や長期的な定着性を測るための質問です。

質問例:

- 「入社後、どのようなことに挑戦していきたいですか?」

- 「当社の環境を活かして、3年後、5年後にはどのような人材になっていたいですか?」

- 「あなたのキャリアビジョンと、当社で実現できることはどのように合致していますか?」

回答のポイント:

具体的かつ、企業の方向性と自身の成長を結びつけて語ることが重要です。

- 企業の事業内容や方針を絡める: 企業のウェブサイトや中期経営計画などを事前に読み込み、「貴社が現在注力されている〇〇事業において、私の△△のスキルを活かして貢献したいです。将来的には、プロジェクトリーダーとしてチームを牽引できる存在になりたいと考えております」のように、会社の目標と自分の目標をリンクさせましょう。

- 短期的な目標と長期的な目標を語る: まずは「入社後1年間は、一日も早く業務に慣れ、〇〇の分野で安定的に成果を出せるようになること」といった現実的な短期目標を述べ、その上で「将来的には、△△の領域で専門性を高め、社内の第一人者となることを目指しています」といった長期的なビジョンを示すと、地に足のついた計画性があることをアピールできます。

- 受け身ではなく、能動的な姿勢を示す: 「学ばせていただきたい」という受け身の姿勢だけでなく、「自ら〇〇を学び、△△に挑戦することで、事業の成長に貢献したい」という能動的な意欲を見せることが、高く評価されます。

不安や疑問点について

これは、企業側が候補者の懸念を解消しようという配慮から投げかけられる、親切な質問です。ここで「特にありません」と答えてしまうのは、非常にもったいないです。

質問例:

- 「ここまでで、何か不安に思っていることや、疑問点はございませんか?」

- 「入社するにあたって、何か懸念事項はありますか?」

回答のポイント:

些細なことでも良いので、必ず何か質問をするようにしましょう。これは、真剣に入社を考えているからこそ、細部まで確認したいという意欲の表れと受け取られます。

- 事前に準備した逆質問を活用する: このタイミングで、まだ聞けていなかった逆質問をぶつけましょう。「業務内容についてもう少し詳しくお伺いしたいのですが…」などと切り出すのがスムーズです。

- ポジティブな前提での質問を心がける: 「入社後、一日も早く戦力になるために、入社前に何か勉強しておくべきことはありますか?」といった前向きな質問は、非常に好印象です。

- 正直に不安を打ち明ける(ただし伝え方に注意): もし本当に不安な点があれば、正直に打ち明けて問題ありません。ただし、「〇〇ができないかもしれないのが不安です」とネガティブに伝えるのではなく、「〇〇という業務は未経験なのですが、キャッチアップしていくために、どのようなサポート体制がありますでしょうか?」と、課題解決に向けた建設的な質問に変換することが重要です。

これらの質問への回答を事前にシミュレーションしておくことで、オファー面談での対話をより円滑で有意義なものにできるでしょう。

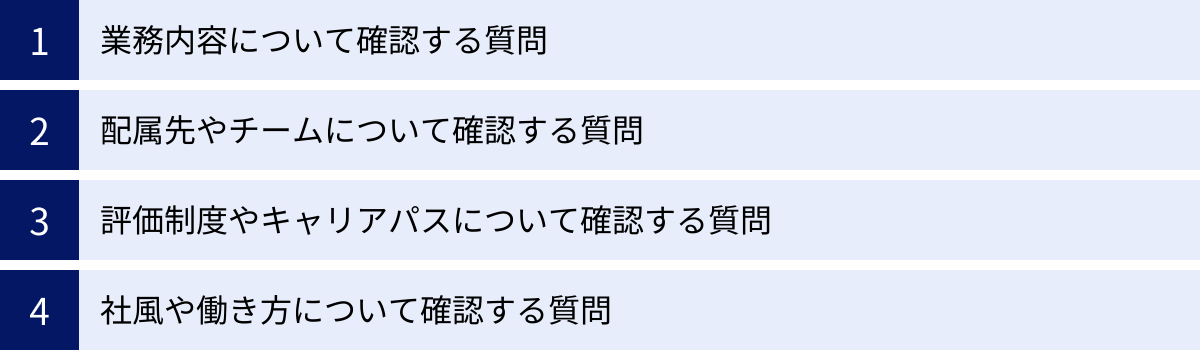

【例文あり】好印象を与える逆質問の作り方

オファー面談において、候補者が最も主体性を発揮できるのが「逆質問」の時間です。ここで何を質問するかによって、企業から得られる情報の質が大きく変わるだけでなく、あなたの入社意欲やビジネスパーソンとしてのレベルが評価されます。ここでは、好印象を与え、かつ有益な情報を引き出すための逆質問の作り方を、具体的な例文とともに解説します。

逆質問で入社意欲を示すことが重要

逆質問は、単なる疑問解消の場ではありません。それは、あなたがどれだけその企業に興味を持ち、入社後の活躍を真剣に考えているかをアピールするための絶好の機会です。質の高い逆質問には、以下のような効果があります。

- 入社意欲のアピール: 具体的な業務やチームに関する質問は、「自分が入社したら」という視点を持っている証拠であり、強い入社意欲の表れと受け取られます。

- 企業理解度の高さを示す: 事前に企業の事業内容やIR情報、プレスリリースなどを読み込んでいなければできない質問は、あなたが熱心な候補者であることを示します。

- 論理的思考力と視座の高さを示す: 個人的な働きやすさだけでなく、チームや事業の成功にどう貢献できるかという視点からの質問は、あなたのポテンシャルの高さを感じさせます。

- ミスマッチの防止: あなたが本当に知りたい情報を引き出すことで、入社後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、納得のいく意思決定ができます。

逆に、準備不足が露呈するような質問(ウェブサイトを見ればわかることなど)や、ネガティブな質問ばかりをしてしまうと、意欲が低い、あるいは協調性に欠けると判断されかねません。逆質問は、あなた自身を売り込む最後のプレゼンテーションの場であると心得ましょう。

目的別の逆質問例文

質問は、自分の知りたい情報に合わせてカテゴリー分けし、戦略的に投げかけることが効果的です。ここでは、目的別に具体的な質問例文を紹介します。

業務内容について確認する質問

入社後の働き方を具体的にイメージし、求められる役割を正確に把握するための質問です。

- 「入社後、最初に担当させていただく可能性が高いプロジェクトや業務について、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?」

- 「1日の典型的な業務スケジュール(ミーティングの頻度、個人の作業時間など)はどのような感じですか?」

- 「このポジションで成果を出す上で、最も重要となるスキルやマインドセットは何だとお考えですか?」

- 「業務で主に使用するツール(コミュニケーションツール、プロジェクト管理ツールなど)は何になりますか?」

- (応用)「〇〇という業務は未経験なのですが、入社後にキャッチアップしていくための研修やサポート体制はございますか?」

配属先やチームについて確認する質問

自分が働くことになる「環境」を理解するための質問です。チームの一員としてスムーズに溶け込み、貢献する意志を示すことにも繋がります。

- 「配属を予定されているチームの構成(人数、年齢層、中途入社と新卒入社の割合など)を教えていただけますか?」

- 「チームの現在の目標や、抱えている課題は何でしょうか?」

- 「チーム内のコミュニケーションは、どのような方法(チャット、定例会など)で、どのくらいの頻度で行われていますか?」

- 「本日ご同席の〇〇様(配属先上司)が、チームメンバーに期待することは何ですか?」

- (応用)「チームの皆さんは、どのようなご経歴やバックグラウンドをお持ちの方が多いのでしょうか?」

評価制度やキャリアパスについて確認する質問

自身の長期的な成長とキャリアの展望を確認するための質問です。自己成長意欲の高さを示すことができます。

- 「貴社の評価制度について、目標設定のプロセス(例:MBO、OKRなど)や評価の頻度(半期、通期など)を具体的に教えてください。」

- 「評価において、成果(定量)とプロセス(定性)のどちらがより重視される傾向にありますか?」

- 「この職種でご活躍されている方は、どのようなキャリアパス(昇進、異動など)を歩まれている方が多いですか?」

- 「社員のスキルアップを支援するための研修制度や資格取得支援制度には、どのようなものがありますか?」

- (応用)「将来的にマネジメント職を目指したいと考えているのですが、そのためのキャリアパスや必要な経験についてお伺いできますか?」

社風や働き方について確認する質問

企業の文化や価値観が自分に合っているかを見極めるための質問です。

- 「社員の皆さんが仕事をする上で、大切にされている価値観や行動指針があれば教えてください。」

- 「リモートワークとオフィス出社のハイブリッド勤務とのことですが、チームとしての推奨頻度や運用ルールはありますか?」

- 「繁忙期はいつ頃で、その時期の平均的な残業時間はどのくらいになりますでしょうか?」

- 「有給休暇の取得について、チーム内で取得しやすい雰囲気はありますか?また、推奨されている取得日数などはありますか?」

- (応用)「部門を超えたコミュニケーションや、社内での勉強会、クラブ活動などは活発に行われていますか?」

避けたほうがよい逆質問の例

一方で、以下のような質問は、あなたの評価を下げてしまう可能性があるため避けるか、聞き方を工夫する必要があります。

- 調べればすぐにわかる質問: 「御社の設立はいつですか?」「企業理念は何ですか?」など、企業のウェブサイトや採用ページに明記されていることを質問するのは、準備不足とみなされます。

- 「はい/いいえ」で終わるクローズドクエスチョン: 「残業はありますか?」ではなく、「繁忙期の残業時間は平均でどのくらいですか?」のように、具体的な情報を引き出せるオープンクエスチョンを心がけましょう。

- 待遇や福利厚生に関する質問ばかり: 給与や休日に関する質問は重要ですが、そればかりに終始すると「仕事内容には興味がないのか」という印象を与えかねません。業務やキャリアに関する質問とバランス良く組み合わせることが大切です。

- ネガティブな前提の質問: 「離職率は高くないですか?」「人間関係のトラブルはありますか?」といった直接的でネガティブな質問は、相手を不快にさせる可能性があります。「社員の方々が長く働き続けられる理由や、貴社の魅力は何だと思われますか?」のように、ポジティブな聞き方に変換する工夫が必要です。

- 面接官の個人的な意見を問うだけの質問: 「この仕事のやりがいは何ですか?」という質問も悪くはありませんが、「〇〇様が、このお仕事で最もやりがいを感じられるのはどのような瞬間ですか?また、それはなぜですか?」と一歩踏み込むことで、より深い対話につながります。

これらのポイントを踏まえ、自分だけの質問リストを作成し、自信を持ってオファー面談に臨みましょう。

オファー面談に関するよくある疑問

オファー面談を前にすると、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、多くの候補者が抱きがちな「よくある疑問」について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

オファー面談で内定が取り消されることはある?

結論から言うと、可能性はゼロではありませんが、極めて稀なケースです。

オファー面談は選考の場ではないため、原則として面談の内容が理由で内定が取り消されることはありません。企業はすでにあなたを高く評価し、「ぜひ入社してほしい」という意思を持って面談に臨んでいます。

しかし、以下のような重大な問題が発覚した場合は、内定が取り消される可能性があります。

- 経歴詐称の発覚: 応募書類や面接で伝えていた学歴、職歴、スキルなどに重大な虚偽があったことが判明した場合。

- 反社会的な言動: 面談中の態度が著しく横柄であったり、差別的な発言をしたり、SNSなどで不適切な投稿を行っていたことが判明した場合など、社会人としての常識を著しく欠く行動が確認された場合。

- 健康上の重大な問題: 業務の遂行に重大な支障をきたす健康上の問題があり、それを意図的に隠していたことが判明した場合。(ただし、健康状態に関するプライバシーには十分な配慮が必要です)

- 犯罪行為の発覚: 採用決定後に犯罪行為で逮捕されるなどした場合。

これらのケースは、企業と候補者との間の信頼関係を根本から覆すものです。通常のビジネスマナーを守り、誠実な態度で臨んでいる限り、内定が取り消される心配はほとんどありません。 安心して、建設的な対話に集中しましょう。

給与や待遇の交渉は可能?

はい、可能です。オファー面談は、給与や待遇について交渉できる数少ない公式な機会です。

ただし、やみくもに希望額を伝えるだけでは成功しません。交渉を成功させるためには、周到な準備と適切な伝え方が不可欠です。

交渉を成功させるためのポイント:

- 根拠を明確にする: なぜその金額を希望するのか、客観的な根拠を提示する必要があります。

- 自身のスキル・経験:「前職での〇〇という実績や、△△という専門スキルは、貴社の事業にこれだけ貢献できると考えております。」

- 市場価値: 同じ業界・職種の給与水準をリサーチし、「同程度の経験を持つ人材の市場価値は〇〇円程度と認識しております。」

- 他社の提示額: もし他社からより高い条件のオファーを得ている場合、それは強力な交渉材料になります。「大変恐縮ですが、他社様からは年収〇〇円というご提示をいただいております。」

- 謙虚かつ assertive(主張すべきは主張する)な姿勢: 高圧的な態度や、一方的な要求は禁物です。「大変申し上げにくいのですが」「もし可能であれば」といった謙虚な枕詞を使いつつも、自身の希望は明確に伝えましょう。あくまで「交渉」であり、「お願い」や「要求」ではないというスタントが重要です。

- タイミングを見計らう: 企業側からの条件説明が終わり、質疑応答の時間になったタイミングで切り出すのが一般的です。「待遇について、一点ご相談させていただいてもよろしいでしょうか?」と許可を得てから話を進めましょう。

- 代替案も用意しておく: 必ずしも希望額が満額回答されるとは限りません。給与が上がらない代わりに、入社時期を調整してもらったり、福利厚生面での配慮を求めたりするなど、代替案や落としどころを考えておくと、交渉が行き詰まりにくくなります。

交渉は、入社意欲が高いことを前提に行うことが大原則です。「貴社に強く惹かれているからこそ、待遇面でも納得した上で入社し、100%の力で貢献したい」という前向きなメッセージを伝えることが、円満な交渉の鍵となります。

オンライン(Web)で実施される場合の注意点

近年、オファー面談もオンライン(Web会議システム)で実施されるケースが増えています。基本的な流れや目的は対面と同じですが、オンライン特有の注意点があります。

- 通信環境の確認: 最も重要なのが安定したインターネット接続です。事前に接続テストを行い、音声や映像に問題がないか確認しましょう。可能であれば、有線LANに接続するとより安定します。

- 場所と背景の準備: 静かで、会話に集中できる場所を確保します。背景に余計なものが映り込まないよう、バーチャル背景を設定するか、壁などを背景にするのが望ましいです。生活感が出すぎないよう注意しましょう。

- 機材のチェック: PCのカメラやマイクが正常に作動するか確認します。イヤホンやヘッドセットを使用すると、音声がクリアに聞こえ、周囲の雑音も入りにくくなるのでおすすめです。

- 目線と表情: カメラを相手の目と見立て、カメラを見て話すように意識すると、相手と視線が合っているように見えます。対面よりも表情が伝わりにくいため、少し大きめのリアクションや、相槌を意識すると、コミュニケーションが円滑になります。

- 服装と身だしなみ: 上半身しか映らない場合でも、対面と同じくオフィスカジュアルやスーツなど、きちんとした服装を心がけましょう。

面談を辞退したい場合はどうすればいい?

複数の企業から内定を得て、すでに入社する企業を決めた場合など、オファー面談自体を辞退したいケースもあるでしょう。その場合は、できるだけ早く、誠意をもって連絡するのがビジネスマナーです。

- 連絡方法: 電話で直接担当者に伝えるのが最も丁寧です。担当者が不在の場合は、メールで連絡し、後ほど改めて電話をかけるとより誠実さが伝わります。

- 伝える内容:

- まず、内定のお礼を伝える。

- オファー面談を辞退したい旨を明確に伝える。

- 辞退の理由を簡潔に述べる。(例:「他社とのご縁があり、そちらに入社することを決断いたしました」など。詳細に話す必要はありません。)

- 最後に、選考に時間を割いてもらったことへの感謝と、お詫びの言葉を添える。

企業はあなたのために時間と労力を割いて準備を進めてくれています。無断でキャンセルしたり、直前に連絡したりするのは絶対に避けましょう。誠実な対応を心がけることで、将来どこかでまた縁があるかもしれません。

オファー面談後の対応方法

オファー面談が終わっても、まだやるべきことは残っています。面談後の対応次第で、企業に与える最終的な印象が固まります。内定を承諾する場合も、辞退する場合も、社会人として丁寧かつ迅速な対応を心がけましょう。

お礼メールは送るべきか【例文付き】

結論として、お礼メールは送ることを強く推奨します。

必須ではありませんが、お礼メールを送ることで、以下のようなメリットがあります。

- 感謝の気持ちが伝わる: 時間を割いてくれた担当者への感謝を改めて示すことができます。

- 丁寧で誠実な人柄をアピールできる: きちんとした対応ができるビジネスパーソンであるという印象を与えます。

- 入社意欲を再度示せる: 面談で感じた魅力や、高まった入社意欲を伝えることで、最後の一押しになります。

送るタイミングは、面談当日の夕方から夜、もしくは遅くとも翌営業日の午前中がベストです。記憶が新しいうちに送ることで、より気持ちが伝わりやすくなります。

お礼メールを送る場合の例文

件名:オファー面談のお礼(〇〇大学 氏名)

株式会社〇〇

人事部 △△様

本日、オファー面談の機会をいただき、誠にありがとうございました。

〇〇大学の(氏名)です。

本日は、〇〇様(面談担当者の名前)から、

貴社の事業内容や、入社後の業務について具体的なお話を伺うことができ、

貴社で働きたいという気持ちがより一層強くなりました。

特に、〇〇というお話(面談で印象に残ったこと)を伺い、

私がこれまで培ってきた△△の経験を活かし、

貴社の成長に貢献できるのではないかと、大変魅力を感じております。

貴重な機会をいただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。

取り急ぎ、面談のお礼を申し上げたく、ご連絡いたしました。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

氏名:〇〇 〇〇

大学名・学部・学科:〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXXX@XXXX.com

内定を承諾する場合の連絡

内定を承諾する意思が固まったら、企業から指定された期限内に、指定された方法で連絡します。一般的にはメールや電話、あるいは企業専用の採用システムで行います。

連絡のポイント:

- 明確に意思表示する: 「内定を謹んでお受けいたします」「貴社に入社させていただきます」など、承諾の意思を明確に伝えます。

- 入社後の意気込みを添える: 「入社後は、一日も早く貴社に貢献できるよう、精一杯努力する所存です」といった一言を添えると、よりポジティブな印象になります。

- 今後の手続きを確認する: 雇用契約書の提出など、入社までに必要な手続きについて確認し、不明点があれば質問しましょう。

承諾メールの例文

件名:内定承諾のご連絡(〇〇大学 氏名)

株式会社〇〇

人事部 △△様

お世話になっております。

先日、オファー面談の機会をいただきました、〇〇大学の(氏名)です。

この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

謹んで、貴社の内定をお受けしたく、ご連絡いたしました。

面談を通じて皆様のお話を伺い、貴社のビジョンや事業内容に大変感銘を受けました。

このような素晴らしい環境でキャリアをスタートできることを、大変光栄に存じます。

入社後は、一日も早く貴社の一員として貢献できるよう、精一杯努力してまいりますので、

ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

氏名:〇〇 〇〇

(以下、署名)

内定を辞退する場合の連絡

内定を辞退することは、候補者にとって心苦しいものですが、企業にとっても貴重な採用枠に関わる重要な連絡です。決断したら、先延ばしにせず、できるだけ早く連絡するのが鉄則です。

連絡のポイント:

- 電話で直接伝えるのが最も丁寧: メールは一方的な連絡になりがちです。可能であれば、まず電話で担当者に直接お詫びと辞退の意思を伝えましょう。誠意が伝わりやすくなります。電話が繋がらない場合や、メールでの連絡を指定されている場合は、メールで連絡します。

- 感謝とお詫びを伝える: まず、内定をいただいたことへの感謝を述べ、その上で辞退することへのお詫びを伝えます。

- 理由は簡潔に: 辞退の理由は正直に、かつ簡潔に伝えます。「他社とのご縁があり、慎重に検討した結果、そちらの企業への入社を決断いたしました」といった形で十分です。辞退する企業への批判や、詳細すぎる説明は不要です。

辞退メールの例文

件名:内定辞退のご連絡(〇〇大学 氏名)

株式会社〇〇

人事部 △△様

お世話になっております。

先日、内定のご連絡をいただきました、〇〇大学の(氏名)です。

この度は、内定のご通知をいただき、誠にありがとうございました。

このような光栄なご連絡をいただきながら大変恐縮なのですが、

慎重に検討を重ねた結果、誠に勝手ながら、この度の内定を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。

貴重なお時間を割いて選考していただいたにもかかわらず、

このようなお返事となり、大変申し訳ございません。

面接をご担当いただいた皆様には、心より感謝しております。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

氏名:〇〇 〇〇

(以下、署名)

まとめ

オファー面談は、転職・就職活動の最終盤に位置する、極めて重要なプロセスです。それは単なる労働条件の確認の場ではなく、企業と候補者が対等な立場で相互理解を深め、入社後のミスマッチを未然に防ぐための「最後のすり合わせの場」です。

この記事で解説してきたように、オファー面談には企業側と候補者側、双方に明確な目的があります。企業は内定辞退を防ぎ、候補者の入社後の活躍を確実なものにしたいと考えています。一方で候補者にとっては、提示された条件に納得し、あらゆる疑問や不安を解消し、自らのキャリアを主体的に決定するための最後の情報収集と意思決定の機会となります。

オファー面談を成功に導く鍵は、何よりも徹底した事前準備にあります。労働条件通知書を隅々まで読み込み、自身の希望条件を整理し、そして質の高い逆質問を準備しておくこと。この3つのステップを踏むことで、自信を持って面談に臨み、自分にとって必要な情報を引き出すことができます。

面談当日は、社会人としてのマナーを守りつつ、誠実で前向きな姿勢で対話に臨みましょう。逆質問の時間を最大限に活用し、業務内容、チーム環境、キャリアパス、そして企業文化に至るまで、深く掘り下げて確認することが重要です。そうすることで、あなたは「この会社で本当に良いのか」という問いに対して、確固たる答えを見つけられるはずです。

最終的に、オファー面談は、あなたが後悔のないキャリア選択をするための強力なツールです。この機会を最大限に活用し、すべての情報を吟味した上で、自信を持って次のステージへの扉を開けてください。この記事が、あなたの輝かしいキャリアの第一歩を後押しできれば幸いです。