目次

国家公務員とは

国家公務員とは、国の行政機関、立法機関、司法機関に所属し、国全体の運営に関わる業務に従事する職員のことです。その活動範囲は日本全国、さらには海外にも及び、外交、防衛、財政、社会保障、産業振興といった、国民生活の基盤となる多岐にわたる分野で専門性を発揮します。

彼らは「全体の奉仕者」として、特定の地域や団体の利益のためではなく、日本国民全体の利益のために働くことが憲法で定められています。国の政策を企画・立案し、法律や予算を執行することで、より良い社会の実現を目指すという、極めて公共性の高い使命を担っています。

国家公務員の役割と仕事内容

国家公務員の職務は、所属する機関によって大きく異なりますが、主に「行政」「立法」「司法」の三権のいずれかに分類されます。私たちが「国家公務員」と聞いて一般的にイメージするのは、各省庁で働く行政機関の職員でしょう。

行政機関の職員は、内閣の下に設置された各省庁(例:財務省、外務省、経済産業省など)や、その出先機関で働きます。彼らの仕事は、国の政策を最前線で動かす原動力となるものです。

具体的な仕事内容としては、以下のようなものが挙げられます。

- 政策の企画・立案: 社会が抱える課題を分析し、解決するための新たな政策や制度を設計します。例えば、少子高齢化対策、経済成長戦略、環境問題への対応など、国レベルの重要なテーマに取り組みます。

- 法案の作成: 新たな政策を実施するために必要な法律の原案を作成し、国会での審議に備えます。法的な整合性はもちろん、社会への影響を多角的に検討する高度な専門性が求められます。

- 予算の編成・執行: 国の年間予算案を作成し、国会で承認された予算を各政策に適切に配分し、執行を管理します。国の財政を預かる重要な役割です。

- 許認可・規制業務: 法律に基づき、企業や個人の活動に対して許認可を与えたり、必要な規制を行ったりします。国民の安全や公正な市場競争を確保するために不可欠な業務です。

- 国際交渉: 他国との条約締結や国際会議への参加を通じて、国益を守り、国際社会における日本の立場を向上させるための交渉を行います。

- 調査・研究・統計: 政策立案の基礎となるデータや情報を収集・分析し、白書や統計資料として公表します。

一方、立法機関(国会)では、衆議院・参議院の事務局職員や法制局職員、国立国会図書館の職員などが働いています。彼らは、国会議員の立法活動を専門的な知見から補佐し、国会の円滑な運営を支える役割を担います。

司法機関(裁判所)では、裁判官を支える裁判所事務官や家庭裁判所調査官などが働きます。彼らは、裁判手続きの円滑な進行や、公正な裁判の実現に貢献しています。

このように、国家公務員の仕事は、そのスケールの大きさと社会への影響力の強さが特徴です。個々の業務が国全体の未来に繋がり、国民の生活を直接的・間接的に支えているという、大きなやりがいと責任感が求められる仕事であると言えるでしょう。

地方公務員との違い

公務員には国家公務員のほかに、地方公務員がいます。両者は「公務員」という点では共通していますが、その役割、活動範囲、所属組織には明確な違いがあります。最大の違いは、「誰のために、どの範囲で働くか」という点です。

| 比較項目 | 国家公務員 | 地方公務員 |

|---|---|---|

| 主な役割 | 国全体の利益の追求、国家規模の政策の企画・立案・執行 | 特定の地域住民の福祉向上、地域に密着したサービスの提供 |

| 活動範囲 | 日本全国、海外 | 所属する都道府県や市区町村内 |

| 所属組織 | 国の機関(各省庁、国会、裁判所、独立行政法人など) | 地方公共団体(都道府県庁、市役所、町村役場、公立学校、警察、消防など) |

| 業務内容の例 | 外交、防衛、全国的な経済政策、社会保障制度の設計 | 住民票の発行、ごみ収集、地域の道路整備、公立学校の運営、地域の観光振興 |

| 転勤の範囲 | 全国規模、海外転勤もあり得る | 原則として採用された自治体内での異動 |

| 採用試験 | 人事院が実施する国家公務員採用試験 | 各地方自治体が独自に実施する採用試験 |

国家公務員は、前述の通り、国全体を視野に入れた業務に従事します。例えば、外務省の職員は海外の日本大使館で外交活動を行い、財務省の職員は国の財政を動かし、国土交通省の職員は全国の新幹線や高速道路の整備計画を立てます。そのため、勤務地は東京の霞が関にある本省庁だけでなく、全国各地の出先機関や海外に及ぶことがあり、転勤も全国規模となります。

一方、地方公務員は、特定の都道府県や市区町村といった自治体に所属し、その地域住民の生活に直結したサービスを提供します。市役所の窓口業務、地域の小中学校の運営、水道事業、ごみ処理、消防・救急活動など、私たちの暮らしに身近な行政サービスの多くは地方公務員によって担われています。採用された自治体の中でキャリアを積んでいくため、転勤があってもその自治体のエリア内に限定されるのが一般的です。

まとめると、国全体のグランドデザインを描き、国の根幹を支えるのが国家公務員であり、地域に根ざし、住民一人ひとりの生活をきめ細かくサポートするのが地方公務員であると理解すると分かりやすいでしょう。どちらが良いというわけではなく、自身の興味関心や実現したい社会像によって、目指すべき道が異なります。グローバルな視点や国レベルの大きな仕事に挑戦したいのであれば国家公務員、生まれ育った地域や愛着のある街に貢献したいのであれば地方公務員が、それぞれ適していると言えます。

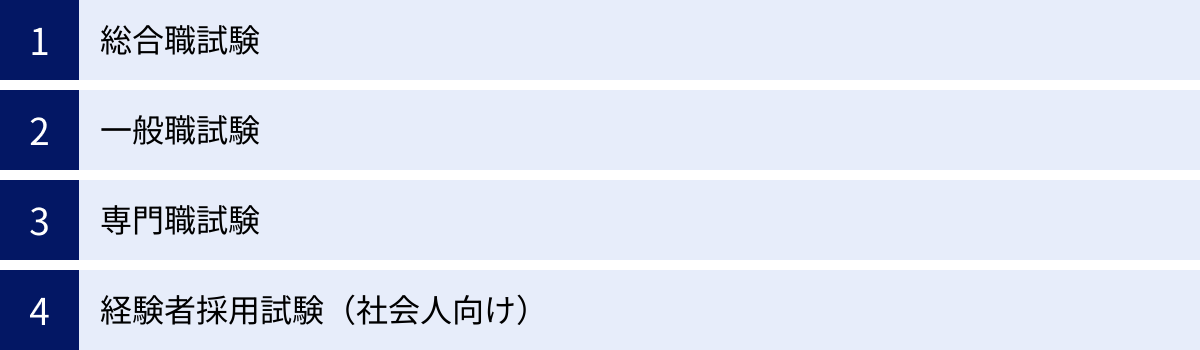

国家公務員採用試験の主な種類

国家公務員になるためには、原則として人事院が実施する「国家公務員採用試験」に合格する必要があります。この試験は、採用後の役職や業務内容、求められる能力に応じて、いくつかの種類に分かれています。ここでは、主要な試験区分である「総合職」「一般職」「専門職」「経験者採用」について詳しく解説します。

総合職試験

総合職試験は、将来の幹部候補となる職員、いわゆる「キャリア官僚」を採用するための試験です。合格者は、主に各省庁の本省に採用され、国の政策の根幹に関わる重要な業務を担います。

総合職の職員に求められるのは、複雑な社会課題を的確に分析し、新たな政策を企画・立案し、多くの関係者と調整しながら実行していく高度な能力です。入省早期から責任ある仕事を任され、数年単位でさまざまな部署を経験しながらキャリアを形成していきます。国内の出先機関への出向や地方自治体、民間企業、海外の大学院や国際機関への留学・赴任など、多様な経験を積む機会も豊富にあります。

仕事内容は、政策の企画・立案、法案の作成、予算編成、国会対応、国際交渉など、国の意思決定に直結するものばかりです。国の未来をデザインするという、極めて大きなスケールと責任を伴う仕事であり、それだけに強い使命感と知性、精神的な強靭さが求められます。

試験は、主に大学院修了者を対象とする「院卒者試験」と、大学卒業レベルの学力を想定した「大卒程度試験」に分かれています。どちらも法律、政治・国際、経済、人間科学、工学、農学、化学など、幅広い分野の試験区分が設けられており、自身の専門性を活かして受験できます。試験の難易度は公務員試験の中で最も高く、最難関として知られています。

一般職試験

一般職試験は、主として事務処理等の定型的な業務、および総合職が企画・立案した政策の実行・運用を担う中核的な職員を採用するための試験です。総合職が政策の「企画」を担うのに対し、一般職は政策の「執行」を担う場面が多いと考えると分かりやすいでしょう。

採用後は、本省に配属されることもありますが、多くは全国各地にある出先機関(例:地方整備局、地方厚生局、税務署、ハローワークなど)で勤務します。地域に根ざした行政の現場で、国民や企業と直接接しながら、行政サービスを提供していく重要な役割を担います。

業務内容は、各種申請の受付・審査、許認可業務、相談業務、統計調査、予算の執行管理など、非常に多岐にわたります。国民の生活に密着した行政の最前線を支える、実務のエキスパートとしての活躍が期待されます。キャリアパスとしては、特定の分野で専門性を高めていく道や、経験を積んで管理職へと昇進していく道があります。

試験は、大学卒業レベルを想定した「大卒程度試験」と、高校卒業レベルを想定した「高卒者試験」に分かれています。総合職試験に比べると、より幅広い層に門戸が開かれている試験と言えます。しかし、採用人数が多い一方で受験者数も非常に多いため、決して簡単な試験ではありません。

専門職試験

専門職試験は、特定の行政分野において、採用当初から高度な専門知識や技術を必要とする職種の職員を採用するための試験です。総合職や一般職が「ゼネラリスト」としての側面を持つのに対し、専門職は「スペシャリスト」として、その道のエキスパートになることが期待されます。

採用後は、それぞれの専門分野に関連する官庁に配属され、専門性を活かした業務に一貫して従事します。主な専門職試験には、以下のようなものがあります。

国税専門官

国税専門官は、国の財政基盤である税金の賦課・徴収を担う税務のスペシャリストです。採用後は、全国の国税局や税務署に配属されます。主な職務として、納税者からの申告が適正か調査する「国税調査官」、滞納された税金を徴収する「国税徴収官」、悪質な脱税を摘発する「国税査察官(マルサ)」の三つがあります。強い正義感と責任感、そして高度な法律・会計の知識が求められます。

財務専門官

財務専門官は、財務省の出先機関である財務局や財務事務所で働く、財政および金融のプロフェッショナルです。主な業務は、地域の経済情勢の調査・分析、国庫金の管理、国有財産の管理・活用、地方公共団体への財政融資、金融機関の検査・監督など、多岐にわたります。地域の経済をマクロな視点で分析し、国の財政・金融政策の適切な執行を支える重要な役割を担います。

労働基準監督官

労働基準監督官は、労働基準法などの関係法令に基づき、事業所への立ち入り調査(臨検監督)を行い、労働者の安全と健康、適正な労働条件の確保を図る専門職です。厚生労働省に所属し、全国の労働基準監督署で勤務します。法令違反が認められた場合は、事業者に対して指導や是正勧告を行い、重大な事案では司法警察員として捜査や送検も行います。労働者の権利を守るという、社会的に非常に重要な使命を帯びています。

法務省専門職員

法務省専門職員は、人々の更生や社会復帰を支え、人権を守るための専門的な業務に従事します。代表的な職種として、非行を犯した少年や刑事施設に収容されている者の改善更生を図る「法務教官」や「矯正心理専門職」、犯罪をした人や非行のある少年の社会内での立ち直りを助ける「保護観察官」などがあります。人の内面に深く関わる仕事であり、心理学や教育学、社会福祉などの専門知識と、人間に対する深い理解が求められます。

裁判所職員

裁判所職員は、裁判官を支え、司法の円滑な運営に貢献する専門職です。最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所などで勤務します。裁判の準備や法廷での書記官業務を担う「裁判所事務官」や、離婚や少年事件などで事実調査や関係調整を行う「家庭裁判所調査官補」などがあります。公正な裁判を実現するための基盤を支える、正確性と公平性が不可欠な仕事です。

経験者採用試験(社会人向け)

経験者採用試験は、民間企業などでの実務経験を持つ社会人を対象とした採用試験です。多様化・複雑化する行政課題に対応するため、民間での経験を通じて培われた高度な専門性や多様な視点を国の行政に活かすことを目的としています。

従来の公務員試験とは異なり、年齢要件の上限が比較的高く設定されており、係長級、課長補佐級、企画官級など、経験や能力に応じた役職で採用されます。応募資格として、一定年数以上の職務経験が求められます。

試験内容は、基礎的な能力を測る筆記試験に加え、これまでの職務経験や実績を記述する「経験論文」や、その内容を深く掘り下げる人物試験(面接)が重視されるのが特徴です。即戦力として、民間での知見を活かして新たな政策を立案したり、業務改革を推進したりといった活躍が期待されています。近年、デジタル、広報、国際関係など、様々な分野で経験者採用が積極的に行われており、社会人が公務員に転職するキャリアパスとして注目度が高まっています。

学歴による試験区分の違い

国家公務員採用試験は、学歴そのものが受験資格として厳密に定められているわけではありません。多くの場合、「大卒程度」「高卒程度」といった区分が用いられますが、これはあくまで試験問題の難易度レベルを示すものであり、必ずしもその学歴を持っていなければ受験できないという意味ではありません。年齢などの要件を満たしていれば、学歴に関わらず受験可能なのが原則です。

| 試験レベル | 主な対象者 | 想定される学力レベル | 主な試験の種類 |

|---|---|---|---|

| 院卒者試験 | 大学院修了者および修了見込みの者 | 大学院修士課程修了レベルの専門知識 | 総合職試験(院卒者) |

| 大卒程度試験 | 大学卒業者および卒業見込みの者、または同等の能力を持つ者 | 大学卒業レベルの教養と専門知識 | 総合職試験(大卒程度)、一般職試験(大卒程度)、専門職試験(国税専門官など) |

| 高卒程度試験 | 高校卒業者および卒業見込みの者、または同等の能力を持つ者 | 高校卒業レベルの基礎的な知識 | 一般職試験(高卒者)、税務職員、その他一部の専門職員 |

院卒者・大卒程度試験

「院卒者試験」および「大卒程度試験」は、国家公務員採用試験のなかで中心的な位置を占める区分です。

「院卒者試験」は、主に総合職試験で設けられており、大学院の修士課程または専門職学位課程を修了した人(または修了見込みの人)を対象としています。試験内容は、より高度で専門的な知識が問われるように設計されており、研究活動などで培われた深い洞察力や分析能力が評価されます。

「大卒程度試験」は、最も多くの試験(総合職、一般職、各種専門職)で採用されている区分です。この試験の重要なポイントは、「大卒」という学歴が必須ではないことです。人事院の受験資格には「大学を卒業した者及び卒業見込みの者」のほかに、「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」という規定があります。これは主に年齢要件を指しており、例えば21歳以上であれば、短大卒や専門学校卒、あるいは高校卒業後、就職していた人でも受験が可能です。

ただし、「大卒程度」と銘打たれている通り、試験問題は大学の教養課程および専門課程で学ぶレベルの内容が出題されます。特に専門試験では、法律、経済、行政、工学といった分野の体系的な知識が問われるため、大学でこれらの分野を専攻してきた学生が有利になりやすい側面はあります。しかし、独学や予備校の活用によって十分合格レベルに達することは可能であり、最終的には学歴よりも試験での得点力が合否を分けます。

高卒程度試験

「高卒程度試験」は、主に高校を卒業した人(または卒業見込みの人)を対象とした試験区分です。こちらも「大卒程度」と同様に、「高卒」という学歴が絶対条件ではなく、年齢要件を満たせば受験できます。

この区分の代表的な試験は、一般職試験(高卒者)です。採用後は、主に全国の出先機関で、窓口業務や定型的な事務処理といった、行政の現場を支える実務に従事します。このほか、税務署で働く「税務職員」や、皇宮警察官、海上保安学校学生など、一部の専門的な職種でも高卒者向けの採用試験が行われています。

試験内容は、高校の教科書レベルの基礎的な知識を問う問題が中心となります。出題範囲は、数的処理、文章理解、時事問題、日本史、世界史、地理、数学、物理、化学など幅広く、満遍ない対策が求められます。

注意点として、高卒程度試験は受験のハードルが比較的低いことから、大卒程度の試験に比べて倍率が高くなる傾向があります。また、採用後のキャリアパスや昇進のスピード、給与体系などは、大卒程度試験の合格者とは異なるのが一般的です。自身の長期的なキャリアプランを見据えた上で、どの試験区分を受験するかを慎重に選択することが重要です。

国家公務員に採用されるまでの流れ7ステップ

国家公務員になるまでの道のりは、試験に合格するだけでなく、その後のプロセスも非常に重要です。ここでは、試験情報の収集から内定獲得までの標準的な流れを7つのステップに分けて具体的に解説します。

① 試験情報の収集と受験先の決定

すべての始まりは、正確な情報を集めることからです。国家公務員採用試験に関する最も信頼できる情報源は、試験を主催する「人事院」の公式サイト「国家公務員試験採用情報NAVI」です。ここでは、試験の種類、受験資格、試験日程、申込方法、過去の試験問題など、受験に必要なあらゆる情報が公開されています。

まずはこのサイトを熟読し、自分がどの試験区分(総合職、一般職、専門職など)を受験できるのか、またどの職種に興味があるのかを考えます。

同時に、各省庁が独自に開催する業務説明会やセミナーに参加することも強くお勧めします。現役の職員から直接話を聞くことで、ウェブサイトだけでは分からない仕事の具体的な内容や職場の雰囲気、やりがいなどを知ることができます。この段階で、自分が国家公務員として何をしたいのか、どの省庁で働きたいのかというビジョンを具体化していくことが、後のモチベーション維持に繋がります。

② 受験の申し込み

受験する試験区分を決めたら、定められた期間内に受験の申し込みを行います。現在は、原則としてインターネット経由での申し込みが基本となっています。人事院のウェブサイトから申し込みシステムにアクセスし、氏名、住所、学歴、希望する試験地などを入力します。

申し込み期間は、試験の種類によって異なりますが、おおむね1〜2週間程度と比較的短いため、注意が必要です。締切日を1日でも過ぎると一切受け付けてもらえないため、スケジュール管理は徹底しましょう。申し込みの際には、顔写真のデータが必要になることが多いため、事前に準備しておくとスムーズです。

③ 第一次試験

申し込みを終えると、いよいよ最初の関門である第一次試験に臨みます。第一次試験は、主にマークシート方式の筆記試験で構成されています。

- 基礎能力試験(教養試験): 全ての試験区分で課される、公務員として必要な基礎的な知能や知識を測る試験です。

- 専門試験: 受験する試験区分(法律、経済、行政など)に応じた専門知識を問う試験です。

試験会場は、申し込み時に希望した試験地の大学などが指定されます。試験当日は、受験票と筆記用具を忘れずに持参し、時間に余裕を持って会場に向かいましょう。この第一次試験に合格しなければ、次のステップに進むことはできません。

④ 第一次試験の合格発表

第一次試験から約1ヶ月後、人事院のウェブサイト上で合格者が発表されます。合格者の受験番号が一覧で掲載される形式です。合格者には、第二次試験の案内が送付されます。

残念ながら不合格だった場合でも、多くの試験は年に一度実施されるため、次年度に向けて気持ちを切り替えて対策を再開することが大切です。

⑤ 第二次試験

第一次試験の合格者を対象に、第二次試験が実施されます。第二次試験の内容は試験区分によって異なりますが、主に人物評価を目的とした試験が中心となります。

- 人物試験(個別面接): ほぼ全ての試験で実施されます。面接官からの質問に対し、自身の経験や考えを述べる形式です。志望動機、自己PR、ストレス耐性、コミュニケーション能力などが評価されます。

- 専門試験(記述式): 総合職試験や一部の専門職試験で課されます。専門分野に関する論述問題が出題され、深い知識と論理的な文章構成力が求められます。

- 集団討論: 総合職試験などで実施されます。与えられた課題について、受験者同士でグループディスカッションを行い、結論を導き出します。協調性やリーダーシップ、論理的思考力などが評価されます。

- 身体検査: 特定の職種(例:皇宮護衛官、刑務官など)で実施されます。

第二次試験は、筆記試験の点数だけでは測れない、受験者の人柄やポテンシャルを見るための重要な選考です。

⑥ 最終合格者の発表と採用候補者名簿への登録

第二次試験を終えてから約1ヶ月後、ついに最終合格者が発表されます。これも人事院のウェブサイトで発表され、合格者には合格通知書が送付されます。

ここで非常に重要なのは、「最終合格」は「内定(採用)」とイコールではないという点です。最終合格者は、「採用候補者名簿」に得点順に登録されます。この名簿は、原則として発表日から1年間(試験によっては3年間)有効で、各省庁はこの名簿の中から採用したい人にアプローチをかけます。

⑦ 官庁訪問と採用面接、そして内定

最終合格の発表後、国家公務員として働くための最後のステップが「官庁訪問」です。これは、最終合格者が自ら希望する省庁を訪問し、採用面接を受けるという、公務員試験独特のプロセスです。

官庁訪問の期間は人事院によって定められており、この期間中に複数の省庁を訪問して、幹部職員などとの面接を重ねていきます。省庁側は、面接を通じて受験者の人柄、能力、そして自省庁への志望度の高さなどを最終的に見極めます。そして、受験者側も、実際に働くことになるかもしれない職場の雰囲気を肌で感じ、自身のキャリアビジョンと合致するかを判断します。

この官庁訪問を経て、省庁側が「この人を採用したい」と判断すれば、電話などで「内々定」が出されます。そして、正式な採用日である翌年の4月1日付けで「内定」となり、晴れて国家公務員としてのキャリアがスタートします。最終合格しても、この官庁訪問でどの省庁からも内々定を得られなければ、採用には至らないため、最後まで気を抜けないプロセスです。

【2024年度】主な国家公務員採用試験の日程

2024年度(令和6年度)の国家公務員採用試験の日程は、人事院から公式に発表されています。以下に主要な試験の日程をまとめますが、日程は変更される可能性があるため、必ず受験前に人事院の公式サイト「国家公務員試験採用情報NAVI」で最新の情報を確認してください。

参照:人事院 国家公務員試験採用情報NAVI

総合職試験(院卒者・大卒程度)の試験日程

| 試験区分 | 申込受付期間 | 第1次試験日 | 第1次合格発表日 | 第2次試験日 | 最終合格発表日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 院卒者試験(法務・教養) | 2024/2/22~3/25 | 4/27 | 5/9 | 5/26, 6/3~6/7 | 6/18 |

| 大卒程度試験(教養) | 2024/2/22~3/11 | 3/17 | 4/1 | – | 4/11 |

| 大卒程度試験(法・経・人・理・工・農など) | 2024/2/22~3/25 | 4/28 | 5/9 | 5/26, 6/3~6/7 | 6/18 |

※総合職試験(大卒程度)の「教養区分」は、他の区分より早い秋季(前年度)に実施される試験です。上記日程は2023年秋に実施された試験の結果発表日です。2024年秋に実施される次期試験の日程は別途発表されます。

一般職試験(大卒程度)の試験日程

| 試験区分 | 申込受付期間 | 第1次試験日 | 第1次合格発表日 | 第2次試験日 | 最終合格発表日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 行政 | 2024/2/22~3/25 | 6/2 | 6/26 | 7/10~7/26 | 8/13 |

| デジタル・電気・情報、機械、土木、建築、物理、化学、農学、農業農村工学、林学 | 2024/2/22~3/25 | 6/2 | 6/26 | 7/9~7/11 | 8/13 |

専門職試験(大卒程度)の試験日程

| 試験区分 | 申込受付期間 | 第1次試験日 | 第1次合格発表日 | 第2次試験日 | 最終合格発表日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国税専門官 | 2024/2/22~3/25 | 6/2 | 6/26 | 7/9~7/17 | 8/13 |

| 財務専門官 | 2024/2/22~3/25 | 6/2 | 6/26 | 7/2~7/4 | 8/13 |

| 労働基準監督官 | 2024/2/22~3/25 | 6/2 | 6/26 | 7/2~7/4 | 8/13 |

| 法務省専門職員 | 2024/2/22~3/25 | 6/2 | 6/26 | 7/9~7/11 | 8/13 |

| 裁判所職員(大卒) | 2024/3/15~4/3 | 5/11 | 6/4 | 6/11~6/20 | 7/2 |

| ※裁判所職員試験は人事院ではなく裁判所が実施します。 |

一般職試験(高卒者)の試験日程

| 試験区分 | 申込受付期間 | 第1次試験日 | 第1次合格発表日 | 第2次試験日 | 最終合格発表日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 事務、技術、農業、農業土木、林業 | 2024/6/14~6/26 | 9/1 | 10/3 | 10/9~10/18 | 11/12 |

経験者採用試験の試験日程

| 試験区分 | 申込受付期間 | 第1次試験日 | 第1次合格発表日 | 第2次試験日 | 第3次試験日 | 最終合格発表日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 係長級(事務・技術・情報)など | 2024/7/26~8/13 | 9/29 | 10/24 | 11/2, 11/3, 11/9, 11/10 | 11/27~12/3 | 12/17 |

上記のように、試験の種類によって申込期間や試験日が大きく異なります。併願を考えている場合は特に、スケジュール管理が重要になります。自身の受験計画を立てる上で、これらの日程をしっかりと把握しておきましょう。

国家公務員採用試験の内容

国家公務員採用試験は、大きく分けて「筆記試験」と「人物試験」の二つで構成されています。公務員として必要な知識・能力と、職務への適性や人柄の両面から、多角的に評価される仕組みになっています。

筆記試験

筆記試験は、主に第一次試験で課され、基礎的な能力や専門的な知識レベルを測るためのものです。ほとんどが多肢選択式(マークシート方式)ですが、一部の試験では記述式の問題も出題されます。

基礎能力試験(教養試験)

基礎能力試験は、ほぼ全ての国家公務員試験で実施される共通の試験です。公務員として働く上で必要となる、基礎的な知能と一般教養が問われます。出題分野は大きく「知能分野」と「知識分野」に分かれています。

- 知能分野:

- 文章理解: 現代文、英文、古文(試験による)の読解力を問う問題。文章の要旨把握や内容一致などが問われます。

- 判断推理: 論理的な思考力を測る問題。命題、暗号、順序関係、対応関係など、パズルのような問題が出題されます。

- 数的処理: 数学的な思考力と計算能力を測る問題。速さ、確率、濃度、図形、資料解釈などが出題され、公務員試験対策において最も重要な科目の一つとされています。

- 資料解釈: グラフや表などの資料を正確に読み取り、数的な分析を行う問題。

- 知識分野:

- 社会科学: 政治、経済、法律、社会など、現代社会を理解するための知識が問われます。時事問題もこの分野に含まれることが多いです。

- 人文科学: 日本史、世界史、地理、思想、文学・芸術など、幅広い文化的な教養が問われます。

- 自然科学: 数学、物理、化学、生物、地学など、高校までに学んだ理科系の基礎知識が問われます。

基礎能力試験は出題範囲が非常に広いため、効率的な学習計画が不可欠です。特に、数的処理や判断推理といった知能分野は、一朝一夕では身につかないため、早期から繰り返し問題演習に取り組むことが合格の鍵となります。

専門試験

専門試験は、受験する試験区分や職種に応じた、より高度で専門的な知識を問う試験です。主に大卒程度の試験で課され、合否に大きく影響する重要な科目です。

例えば、以下のような試験区分があります。

- 法律区分: 憲法、民法、行政法が必須科目となることが多く、刑法、商法、労働法などが選択科目となります。

- 経済区分: ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学・経済政策が中心となります。

- 行政区分: 政治学、行政学、社会学、国際関係など、幅広い分野から出題されます。

- 技術系区分: 土木、建築、機械、化学、農学など、それぞれの専門分野に関する知識が問われます。

総合職試験では、多肢選択式に加えて、専門的なテーマについて深く論述する「記述式」も課されます。単なる知識の暗記だけでなく、それを応用して論理的に説明する能力が求められます。一方、一般職試験では多肢選択式が中心となります。自分の得意分野や大学での専攻を活かせる試験区分を選ぶことが、効率的な対策に繋がります。

人物試験(面接)

筆記試験で一定の基準を満たした受験者に対して、人物試験が実施されます。これは主に第二次試験で行われ、ペーパーテストでは測れない受験者の人間性、コミュニケーション能力、公務員としての適性などを評価するためのものです。近年、この人物試験の重要性はますます高まっています。

個別面接

個別面接は、最も基本的な人物試験の形式です。受験者1人に対して、複数の面接官(通常は2〜3人)が質問を行います。時間は20分程度が一般的です。

面接では、提出した面接カード(エントリーシートに相当)に基づいて、以下のような質問がされます。

- 志望動機(なぜ公務員なのか、なぜこの省庁・職種なのか)

- 学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)

- 自己PR(自身の強みや長所)

- 短所や失敗経験、そこから学んだこと

- ストレスへの対処法

- 最近関心のあるニュースや政策

- 併願状況

面接官は、これらの質問を通じて、受験者の対人能力、論理的思考力、誠実さ、ストレス耐性、そして何よりも「国民全体の奉仕者」としての自覚と意欲があるかを見ています。事前に自己分析を徹底し、自分の言葉で一貫性のある回答ができるように準備しておくことが不可欠です。

集団討論

集団討論は、主に総合職試験や一部の専門職試験で実施されます。5〜8人程度の受験者が1つのグループとなり、与えられた政策的な課題について討議し、制限時間内にグループとしての結論をまとめる形式です。

評価されるのは、結論の内容そのものよりも、討議のプロセスにおける個々の振る舞いです。

- 協調性: 他の人の意見を尊重し、建設的な議論ができるか。

- 積極性・リーダーシップ: 議論を活性化させたり、方向付けをしたりできるか。

- 論理的思考力: 筋道の通った意見を述べ、議論を整理できるか。

- 傾聴力: 他のメンバーの発言を正確に理解し、受け止めることができるか。

自分の意見を主張するだけでなく、議論全体の流れを読み、司会役や書記役、時間管理役など、状況に応じて適切な役割を果たす柔軟性が求められます。

国家公務員採用試験の難易度と倍率

国家公務員は、その安定性や社会貢献度の高さから、依然として人気の高い職業です。そのため、採用試験は相応の難易度と競争率になっています。ここでは、試験の種類別の難易度と、近年の倍率の動向について解説します。

試験種類別の難易度

国家公務員採用試験の難易度は、偏差値のように明確な数値で示すことはできませんが、一般的には試験内容の専門性や求められる能力、そして倍率から、以下のような序列で認識されています。

難易度: 総合職 > 専門職 ≧ 一般職

- 総合職試験: 公務員試験の最難関と位置づけられています。試験問題のレベルが非常に高いことに加え、受験者層も東京大学、京都大学をはじめとするトップクラスの大学の学生が中心となるため、極めて厳しい競争となります。政策立案能力を問う記述式の専門試験や集団討論など、多角的な能力が求められます。

- 専門職試験: 職種によって難易度は異なりますが、総じて高い専門性が要求されるため、難易度は高めです。例えば、国税専門官であれば会計学、労働基準監督官であれば労働法といった、特定の分野を深く学習しておく必要があります。専門分野が合致する学生にとっては対策しやすい面もありますが、その分、同じ専門性を持つライバルとの競争になります。

- 一般職試験(大卒程度): 総合職に比べると、試験問題は標準的なレベルになります。しかし、採用予定数が多く、幅広い層が受験するため、受験者数が非常に多くなります。そのため、決して油断はできません。確実に得点できる基礎的な問題を一つも落とさない、安定した得点力が求められます。

- 一般職試験(高卒者): 試験問題の難易度自体は基礎的なレベルですが、受験資格のハードルが低いことから、大卒者なども含めて多くの受験生が挑戦するため、倍率が非常に高くなる傾向があります。合格ラインの得点率も高いため、ケアレスミスが許されないシビアな戦いとなります。

近年の倍率の推移

国家公務員採用試験の倍率は、社会情勢や景気の動向、そして民間企業の採用状況などによって変動します。人事院の発表によると、近年の傾向として、申込者数は全体的に減少傾向にあり、それに伴って倍率もやや低下している状況が見られます。

以下は、人事院が公表した2023年度(令和5年度)の主要な試験の実施結果(倍率)です。

| 試験区分 | 申込者数(人) | 最終合格者数(人) | 倍率(倍) |

|---|---|---|---|

| 総合職(院卒者) | 1,847 | 818 | 2.3 |

| 総合職(大卒程度) | 12,056 | 1,237 | 9.7 |

| 一般職(大卒程度) | 25,827 | 8,028 | 3.2 |

| 一般職(高卒者) | 12,968 | 4,200 | 3.1 |

| 国税専門官 | 13,832 | 3,509 | 3.9 |

参照:人事院 令和5年度国家公務員採用試験の実施状況

このデータを見ると、総合職(大卒程度)の倍率が9.7倍と突出して高いことが分かります。これは、最難関試験であるにもかかわらず、多くの優秀な学生が挑戦していることの表れです。

一方、一般職や専門職の倍率は3〜4倍程度で推移しています。倍率が低下傾向にあるとはいえ、依然として3〜4人に1人しか最終合格できない狭き門であることに変わりはありません。

倍率の数字はあくまで参考情報です。倍率が低いからといって簡単に合格できるわけではなく、逆に高いからといって諦める必要もありません。重要なのは、数字に一喜一憂せず、自分が受験する試験の特性を理解し、合格点に達するための学習を地道に続けることです。

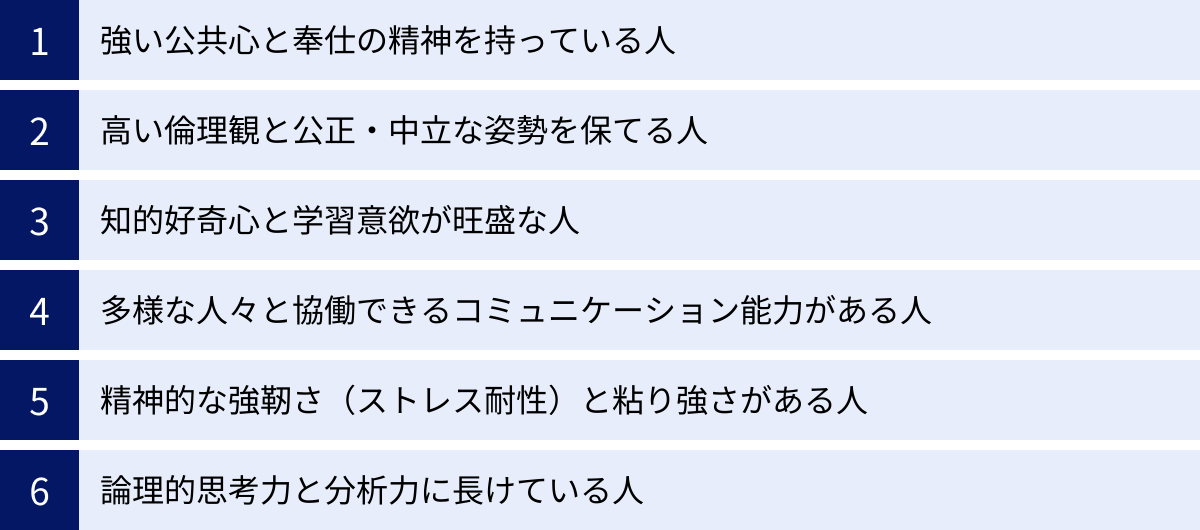

国家公務員に向いている人の特徴

国家公務員という仕事は、その公共性の高さと責任の重さから、誰もが適応できるわけではありません。高い専門知識や学力はもちろんのこと、特定の資質や価値観が求められます。ここでは、国家公務員として活躍するために望ましいとされる人物像、その特徴について解説します。

- 強い公共心と奉仕の精神を持っている人

これが最も根本的な資質です。国家公務員の仕事は、国民全体の利益のためにあります。自分の利益や所属する組織の利益よりも、社会全体を良くしたい、国民の生活を豊かにしたいという「パブリックマインド(公共の精神)」が不可欠です。困難な課題に直面したとき、この奉仕の精神が自らを支える原動力となります。 - 高い倫理観と公正・中立な姿勢を保てる人

国家公務員は、法律や予算の執行といった公権力を行使する立場にあります。そのため、個人的な感情や利害関係に流されることなく、常に公正・中立な立場で職務を遂行できる、強固な倫理観と誠実さが求められます。国民からの信頼が、その職務の基盤となるからです。 - 知的好奇心と学習意欲が旺盛な人

社会は常に変化し、新たな行政課題が次々と生まれます。デジタル化、グローバル化、環境問題など、既存の知識だけでは対応できない課題に対応するためには、常に新しいことを学び続ける意欲が不可欠です。法律や制度の改正、新しいテクノロジーなど、自身の専門分野に関する知識を常にアップデートし続ける探求心が求められます。 - 多様な人々と協働できるコミュニケーション能力がある人

政策の立案や実行は、一人では決してできません。省庁内の同僚や上司、他の省庁の職員、地方自治体の職員、民間企業の専門家、そして国民一人ひとりまで、非常に多くのステークホルダー(利害関係者)との連携が不可欠です。それぞれの立場や意見を尊重し、粘り強く対話・調整を行い、合意形成を図っていく高度なコミュニケーション能力が求められます。 - 精神的な強靭さ(ストレス耐性)と粘り強さがある人

国の重要政策に関わる仕事は、大きなプレッシャーを伴います。国会対応や予算編成の時期には激務になることもありますし、利害が対立する難しい調整業務も少なくありません。そうしたストレスフルな状況でも冷静さを失わず、困難な課題に対しても諦めずに粘り強く取り組むことができる精神的なタフさは、非常に重要な資質です。 - 論理的思考力と分析力に長けている人

複雑に絡み合った社会課題の本質を見抜き、解決策を導き出すためには、物事を構造的に捉え、筋道を立てて考える論理的思考力が欠かせません。膨大なデータや情報を客観的に分析し、課題の原因を特定し、効果的な政策オプションを立案・評価する能力が、あらゆる業務の基礎となります。

これらの特徴は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、日頃から社会問題に関心を持ち、自分なりの考えを深めたり、大学のゼミやサークル活動などで多様な人々と議論したりする経験を通じて、少しずつ養っていくことができます。

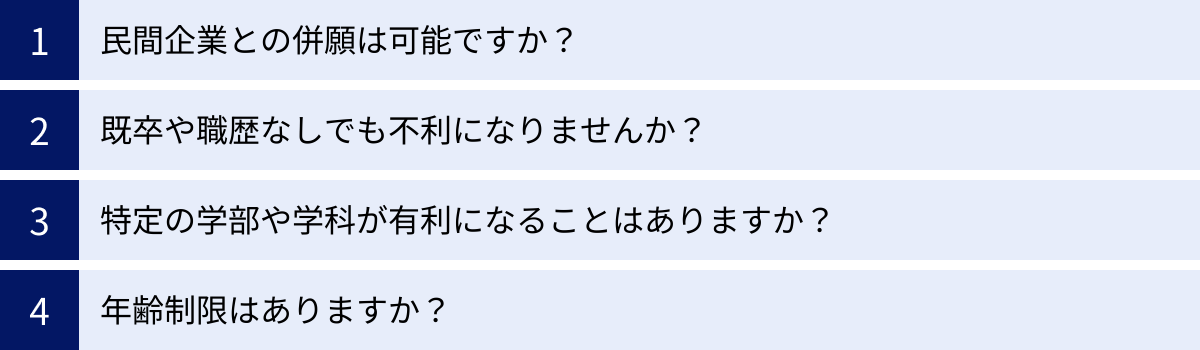

国家公務員の採用に関するよくある質問

ここでは、国家公務員を目指す受験生から多く寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。

民間企業との併願は可能ですか?

はい、可能です。実際に、多くの受験生が民間企業と国家公務員試験を併願しています。

特に近年は、学生のキャリア観の多様化を背景に、民間企業と公務員の双方を視野に入れて就職活動を行うことが一般的になっています。併願することで、自分の適性や本当にやりたいことを見極める良い機会にもなります。

ただし、併願する際には注意点がいくつかあります。

第一に、スケジュール管理が非常に煩雑になることです。民間企業の選考(エントリーシート提出、Webテスト、面接など)は大学3年生の後半から本格化するのに対し、国家公務員試験の本格的な対策や試験本番は大学4年生の春から夏にかけて行われます。両立させるためには、かなり計画的な準備が必要です。特に、公務員試験の「官庁訪問」の時期と、民間企業の内定式後の懇親会などが重なることもあり、時間的な制約を考慮する必要があります。

第二に、面接対策をそれぞれに最適化する必要があることです。民間企業が求める人材像と、公務員として求められる人材像は異なります。それぞれの面接で、なぜその業界・企業(官庁)でなければならないのか、という志望動機を明確に語れるように、自己分析と企業・官庁研究を深めておく必要があります。

既卒や職歴なしでも不利になりませんか?

結論から言うと、採用試験において既卒であることや職歴がないことが直接的に不利になることはありません。

国家公務員採用試験は、年齢要件などの受験資格を満たしていれば、学歴や職歴に関わらず、すべての受験生が公平な基準で評価されます。筆記試験の点数に、既卒や新卒といった属性が影響することはありません。

ただし、人物試験(面接)においては、「なぜ既卒になったのか」「卒業後の空白期間に何をしていたのか」といった点は質問される可能性が高いです。ここで重要なのは、その期間をネガティブに捉えるのではなく、公務員になるという目標のために、どのように主体的に過ごしてきたかを論理的に説明できることです。

例えば、「独学で専門科目の勉強を深めていた」「公務員として貢献したい分野の知見を広めるため、関連するボランティア活動に参加していた」など、明確な目的意識を持って行動していたことを具体的に示すことができれば、むしろプラスの評価に繋がる可能性もあります。既卒であること自体を気にするのではなく、その経験をいかに自分の強みとして語れるかが鍵となります。

特定の学部や学科が有利になることはありますか?

採用試験の合否において、特定の学部や学科に所属していることが直接的に有利・不利になることはありません。

試験はあくまで公平に行われ、評価は筆記試験の得点と人物試験の結果によって決まります。どの学部に所属しているかによって、合格率が変わるということはありません。

ただし、試験対策という観点では、「学習上のアドバンテージ」が存在することは事実です。例えば、一般職(大卒程度)の行政区分や、法律区分・経済区分で受験する場合、大学で法律や経済学を専門に学んできた法学部や経済学部の学生は、専門試験の科目と大学での学習内容が重なるため、対策を進めやすいと言えます。

同様に、技術系の区分(土木、化学、農学など)を受験する場合は、理系の学部で専門知識を身につけていることが、事実上、受験の前提となります。

しかし、これはあくまで学習上の有利さに過ぎません。文系の学生が技術系以外の区分で不利になることは全くありませんし、法学部・経済学部以外の学生が独学や予備校の利用で十分な専門知識を身につけ、合格することも珍しくありません。 最終的には、学部名ではなく、試験本番でどれだけの実力を発揮できるかが重要です。

年齢制限はありますか?

はい、国家公務員採用試験には、試験の種類ごとに年齢制限が設けられています。

年齢要件は年度によって変更される可能性があるため、必ず受験する年度の人事院の募集要項で正確な情報を確認する必要があります。参考として、2024年度(令和6年度)試験の主な例を挙げます。

- 総合職試験(大卒程度):

- 1994年(平成6年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれの者

- (21歳以上30歳未満の者が該当します)

- 一般職試験(大卒程度):

- 1994年(平成6年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれの者

- (21歳以上30歳未満の者が該当します)

- 一般職試験(高卒者):

- 2024年4月1日において高等学校等を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者、および2025年3月までに卒業見込みの者

- 経験者採用試験:

- 試験区分(係長級、課長補佐級など)によって異なりますが、例えば係長級(事務)の場合、「1984年(昭和59年)4月2日以降生まれの者」といったように、上限年齢が比較的高く設定されています。

このように、ほとんどの試験で上限年齢が定められています。自分の年齢が受験資格を満たしているか、申し込み前に必ず確認しましょう。また、社会人経験を経て公務員を目指す場合は、年齢要件が緩和されている「経験者採用試験」も有力な選択肢となります。