中途採用の面接は、新卒採用とは異なり、これまでの職務経歴や専門スキル、そして即戦力としての活躍が期待される重要な選考プロセスです。面接官からの質問に的確に答え、自身の強みや入社意欲を効果的にアピールできるかどうかが、内定を勝ち取るための鍵となります。

この記事では、中途採用面接を控えるすべての求職者に向けて、面接官が評価するポイントから、頻出質問55選とその回答の意図、好印象を与える逆質問の作り方、さらには面接の事前準備や当日のマナーに至るまで、網羅的に解説します。万全の対策を講じて、自信を持って面接に臨みましょう。

目次

企業が中途採用の面接で評価するポイント

企業が中途採用の面接で何を見ているのかを理解することは、効果的なアピールを行うための第一歩です。面接官は、応募者の回答や立ち居振る舞いから、主に以下の5つのポイントを評価しています。これらのポイントを意識し、自身の経験やスキルを紐づけて語れるように準備しましょう。

| 評価ポイント | 面接官が知りたいこと | 判断材料となる質問例 |

|---|---|---|

| 即戦力となる経験・スキル | 入社後すぐに活躍できるか、専門性や実績は十分か | 「これまでの職務経歴を詳しく教えてください」「最も成果を上げた仕事経験は何ですか」 |

| 志望度の高さと定着性 | なぜ自社なのか、入社意欲は本物か、長く働いてくれるか | 「なぜ当社を志望されたのですか」「転職によって何を実現したいですか」 |

| カルチャーフィット | 社風や価値観に合うか、既存社員と良好な関係を築けるか | 「仕事をする上で大切にしている価値観は何ですか」「どのような職場環境で働きたいですか」 |

| コミュニケーション能力 | 顧客や社内メンバーと円滑に意思疎通ができるか | 「チームで仕事を進める上で意識していることは何ですか」「上司と意見が対立した際、どう対応しますか」 |

| 論理的思考力 | 物事を体系的に捉え、課題解決に向けて筋道を立てて考えられるか | 「仕事で失敗した経験と、そこから学んだことは何ですか」「困難を乗り越えた経験を教えてください」 |

即戦力となる経験やスキルがあるか

中途採用において、企業が最も重視するポイントが「即戦力」として活躍できるかどうかです。新卒採用のようにポテンシャルを重視するのではなく、これまでに培ってきた知識、スキル、経験を入社後すぐに活かし、事業に貢献してくれることを期待しています。

面接官は、応募者の職務経歴書に書かれている内容を深掘りする質問を通じて、その実績の具体性や再現性を確認しようとします。「最も成果を上げた仕事経験」や「困難を乗り越えた経験」といった質問では、単に成功体験を語るだけでは不十分です。どのような課題に対し、自身がどのような役割を担い、何を考え、どのように行動し、結果としてどのような成果(定量的・定性的なもの)に繋がったのかを、具体的なエピソードを交えて説明することが求められます。

例えば、「売上を〇%向上させました」という結果だけでなく、「市場の〇〇という課題に対し、△△という仮説を立て、□□という新たなアプローチを試みた結果、売上向上に繋がりました。この経験で得た〇〇というスキルは、貴社の△△という事業領域でも活かせると考えています」といったように、成果に至るまでのプロセスと、その経験から得た学びやスキルが、応募先企業でどのように活かせるのかを明確に伝えることが重要です。企業は、あなたの過去の実績そのものだけでなく、その成功体験を自社でも再現できるか(再現性)を見極めようとしています。

志望度が高く長く働いてくれるか

企業は多大なコストと時間をかけて採用活動を行っています。そのため、内定を出した人材には、入社後に活躍してくれることはもちろん、できるだけ長く自社で働き続けてほしいと考えています。この「定着性」を判断する上で重要な指標となるのが「志望度の高さ」です。

面接官は、「なぜ転職するのか」「なぜ同業他社ではなく当社なのか」といった質問を通じて、応募者の志望動機の本気度を測っています。もし転職理由が「現職への不満」だけであったり、志望動機がどの企業にも当てはまるような抽象的な内容であったりすると、「この人はどこでも良いのではないか」「また同じような理由で辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かせてしまいます。

高い志望度を示すためには、徹底した企業研究が不可欠です。企業の公式サイトやIR情報、プレスリリースなどを読み込み、その企業の事業内容、強み、今後の戦略、企業理念などを深く理解しましょう。その上で、「貴社の〇〇という事業戦略に共感し、私の△△という経験を活かして貢献したい」といったように、自身の経験やキャリアプランと、その企業ならではの魅力を結びつけて語ることが重要です。また、「他に選考を受けている企業はありますか」という質問に対しても、一貫性のある企業選びの軸を伝え、その中でも応募先企業が第一志望群であることを論理的に説明できると、志望度の高さを説得力をもってアピールできます。

社風に合う人柄か(カルチャーフィット)

どんなに優秀なスキルを持つ人材でも、企業の文化や価値観に馴染めなければ、本来のパフォーマンスを発揮することは難しく、早期離職に繋がるリスクも高まります。そのため、企業は応募者が自社の社風に合う人柄かどうか(カルチャーフィット)を慎重に見極めようとします。

カルチャーフィットを判断するために、面接官は「仕事をする上で大切にしている価値観は何か」「どのような職場環境で働きたいか」「チームで働く上で意識していることは何か」といった質問を投げかけます。これらの質問から、応募者の仕事観や対人関係のスタイル、価値観を探り、自社の文化とマッチするかを評価します。

例えば、チームワークを重視し、協調性を大切にする文化の企業に対して、「個人で黙々と成果を追求したい」という価値観をアピールしても、フィットしないと判断される可能性が高いでしょう。逆に、個人の裁量が大きく、自律的な行動が求められる企業であれば、評価されるかもしれません。

カルチャーフィットをアピールするためには、まず応募先企業の社風を理解することが前提となります。企業のウェブサイトにある社員インタビューやブログ、SNSでの発信内容などを参考に、どのような人材が活躍しているのか、どのような価値観が大切にされているのかを掴みましょう。その上で、自身の価値観や働き方の志向性が、その企業の文化とどのように合致するのかを、具体的なエピソードを交えて説明することが効果的です。嘘をつく必要はありませんが、自身の持つ多様な側面の中から、その企業文化に合致する部分を強調して伝える工夫が求められます。

コミュニケーション能力

職種を問わず、仕事は一人で完結するものではありません。上司や同僚、他部署のメンバー、そして顧客やパートナー企業など、様々なステークホルダーと連携しながら進めていく必要があります。そのため、円滑な人間関係を築き、正確に意図を伝え、相手の意見を正しく理解する「コミュニケーション能力」は、ビジネスパーソンにとって不可欠なスキルです。

面接官は、単に「話が上手いか」「ハキハキと喋れるか」ということだけを見ているわけではありません。質問の意図を正確に汲み取り、的確に回答できるか(理解力・応答力)、難しい内容を分かりやすく説明できるか(伝達力)、相手の意見を尊重しつつ自分の考えを述べられるか(傾聴力・折衝力)といった、多角的な側面からコミュニケーション能力を評価しています。

特に、「上司と意見が対立した際の対応」や「チームでの仕事の進め方」に関する質問は、応募者の対人スキルを判断するための重要な問いです。ここでは、単に自分の意見を主張するのではなく、まずは相手の意見を傾聴し、その背景や意図を理解しようと努める姿勢を示すことが大切です。その上で、対立点と共通点を見出し、データなどの客観的な事実に基づいて議論を進め、チーム全体として最適な結論を導き出すための建設的なアプローチを語れると、高い評価に繋がります。面接全体を通して、面接官との「対話」を意識し、明瞭かつ簡潔な話し方を心がけることも重要です。

論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)とは、物事を体系的に整理し、因果関係を正しく捉え、筋道を立てて考える能力のことです。ビジネスの世界では、日々発生する様々な課題に対して、その本質的な原因を突き止め、効果的な解決策を導き出すためにこの能力が不可欠となります。

面接官は、応募者の回答の構造や話の展開から、論理的思考力の有無を判断しようとします。「失敗経験とそこから学んだこと」や「困難を乗り越えた経験」といった質問は、その典型例です。これらの質問に対して、単に「大変でした」「頑張りました」といった感情論や精神論で終始してしまうと、評価は低くなります。

高い評価を得るためには、「課題(Problem)→原因分析(Cause)→解決策(Solution)→結果(Result)」といったフレームワークに沿って、話を構造的に組み立てることが有効です。例えば、「〇〇という問題が発生しました(課題)。その原因を分析したところ、△△という点に根本的な問題があることが分かりました(原因分析)。そこで、□□という具体的な対策を立案・実行しました(解決策)。その結果、問題が解決し、さらに〇〇という副次的な効果も得られました(結果)。この経験から、△△の重要性を学びました」というように、順序立てて説明することで、面接官は応募者が物事を冷静に分析し、筋道立てて課題解決に取り組める人材であると判断します。PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識して回答を準備することも、論理性を高める上で非常に有効な手法です。

中途採用面接の頻出質問55選と質問の意図

ここでは、中途採用面接で頻繁に聞かれる質問を8つのカテゴリーに分け、合計55個紹介します。それぞれの質問に隠された面接官の意図を理解し、効果的な回答を準備するためのポイントと例文を解説します。

① 自己紹介・自己PRに関する質問(5選)

面接の冒頭で聞かれることが多い自己紹介や自己PRは、あなたの第一印象を決定づける重要なパートです。単なる経歴の羅列ではなく、あなたという人材の「予告編」として、面接官の興味を引くことを目指しましょう。

自己紹介を1分(3分)でお願いします

- 質問の意図: 簡潔に要点をまとめる能力、コミュニケーションの第一印象を確認する。応募者がどのような人物で、何に強みを持っているのか、大枠を掴むための質問です。

- 回答のポイント: 時間指定を守ることが大前提です。1分であれば約300字、3分であれば約900字が目安です。内容は「①氏名と挨拶」「②現職(前職)の会社名と業務内容の概要」「③実績や強み(応募職種に関連するもの)」「④入社への意欲と結びの挨拶」の4つの要素で構成するとまとまりやすくなります。職務経歴書に書かれている内容を丸暗記して話すのではなく、最もアピールしたい実績やスキルを1〜2点に絞って強調することが重要です。

- 回答例文(営業職・1分):

「〇〇 〇〇と申します。本日は面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。私は現在、株式会社△△にて、法人向けのITソリューション営業を5年間担当しております。特に、新規顧客開拓を得意としており、昨年度は顧客の潜在ニーズを深掘りする提案スタイルで、目標を150%達成いたしました。この経験で培った課題発見力と提案力を活かし、貴社のさらなる事業拡大に貢献したいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。」

これまでの経歴を要約してください

- 質問の意図: 「自己紹介」よりも、職務経歴にフォーカスした内容を求めています。キャリアの一貫性や、応募職種に繋がる経験を時系列で分かりやすく説明できるかを見ています。

- 回答のポイント: 職務経歴書に沿って、時系列で説明します。ただし、すべての業務を詳細に話す必要はありません。応募しているポジションで求められるスキルや経験に関連する部分を重点的に、かつ簡潔に話すのがコツです。各社でどのような役割を担い、どのようなスキルを習得したのか、そしてそれが今回の転職でどう繋がるのか、というストーリーを意識して構成しましょう。

- 回答例文(Webマーケター):

「はい。大学卒業後、A社に新卒で入社し、3年間、ECサイトの運営アシスタントとして、商品登録やメルマガ配信などの基礎を学びました。その後、事業会社であるB社に転職し、5年間Webマーケターとして従事しております。B社では主に、SEO対策とコンテンツマーケティングを担当し、オウンドメディアの立ち上げから運用までを一貫して担当しました。特に、データ分析に基づいたキーワード選定と記事改善を繰り返した結果、メディア経由の月間リード獲得数を2年間で3倍に伸ばすことに成功しました。これらの経験で培った分析力と実行力を、貴社のグローバルマーケティング戦略の中で発揮したいと考えております。」

自己PRをお願いします

- 質問の意uto: 応募者の強み(スキル、経験、専門性)と、それが自社でどのように活かせるのかを具体的に知りたい、という意図があります。「自己紹介」よりも、より強く自分の「売り」をアピールする場です。

- 回答のポイント: 自分の最も自信のある強み(スキルや経験)を1つか2つに絞り、その強みが発揮された具体的なエピソード(実績)をセットで語ります。 そして最後に、その強みを活かして応募先企業にどう貢献できるのかを明確に述べることが重要です。PREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論の再強調)を意識すると、説得力のある自己PRになります。

- 回答例文(プロジェクトマネージャー):

「私の強みは、多様なステークホルダーを巻き込み、複雑なプロジェクトを完遂させる推進力です。前職では、基幹システムの刷新プロジェクトでリーダーを務めました。当初、開発部門と営業部門の間で要求仕様に関する意見の対立があり、計画が停滞しておりました。私は、両部門のキーパーソンを集めた定例会を週次で設定し、それぞれの要望の背景にある課題を徹底的にヒアリングしました。その上で、システムの制約とビジネスインパクトを可視化した資料を作成し、双方が納得できる着地点を粘り強く交渉しました。結果、全員の合意形成に成功し、プロジェクトを予算内で、かつ納期通りに完遂させることができました。この経験で培った調整力とプロジェクト推進力を活かし、貴社が注力されている新規事業の立ち上げを成功に導きたいと考えております。」

周囲からはどのような人だと言われますか

- 質問の意図: 自己評価だけでなく、他者からの客観的な評価をどう捉えているかを知ることで、応募者の人柄やチーム内での立ち位置、自己客観視能力を確認する目的があります。

- 回答のポイント: 独りよがりな自己評価ではなく、客観性を持たせることが重要です。実際に上司や同僚から言われた言葉を引用し、その評価に繋がった具体的なエピソードを添えることで、信憑性が増します。また、その評価が応募職種で求められる資質と関連していると、より効果的なアピールになります。

- 回答例文:

「はい。前職の上司や同僚からは、よく『常に冷静な分析家』だと言われます。新しい企画を始める際、チームが期待感で盛り上がっている時でも、私は一歩引いて、想定されるリスクや課題点を洗い出して共有するように心がけておりました。もちろん、場の空気を冷やす意図はなく、計画の成功確率を上げるために必要なプロセスだと考えているからです。この慎重さと分析的な視点は、貴社の品質管理部門で正確な判断を下す上で必ず役立つと考えております。」

あなたのキャッチフレーズを教えてください

- 質問の意図: 応募者の自己理解度、要約力、そしてユニークさや印象に残る表現力を見ています。少し変化球の質問ですが、自分という人間を端的に表現する能力を試す意図があります。

- 回答のポイント: 奇をてらいすぎる必要はありませんが、自分の強みや仕事へのスタンスを的確に表現する言葉を選びましょう。「〇〇な△△です」のように、キャッチフレーズとその理由(具体的なエピソードや考え方)をセットで説明すると分かりやすいです。仕事に関連する真面目なものでも、人柄が伝わる少しユーモアのあるものでも構いませんが、企業の雰囲気に合わせることが大切です。

- 回答例文:

「私のキャッチフレーズは、『潤滑油のような調整役』です。チーム内で意見が割れたり、部署間の連携がうまくいかなかったりする際に、双方の話をじっくり聞き、間に入って円滑なコミュニケーションを促す役割を担うことが多かったからです。それぞれの立場を尊重し、全体の目標達成のために最適な道筋を探すことを常に意識しています。この調整力を活かして、貴社のプロジェクトチームに貢献したいです。」

② 職務経歴・スキルに関する質問(10選)

ここでは、あなたの専門性や実務能力を具体的に評価します。過去の経験を棚卸しし、STARメソッド(Situation: 状況、Task: 課題、Action: 行動、Result: 結果)などを活用して、論理的かつ具体的に説明できるように準備しましょう。

これまでの職務経歴を詳しく教えてください

- 質問の意図: 職務経歴書の内容を応募者自身の言葉で説明してもらい、その内容の真偽や、応募者がどの経験を重要視しているかを確認します。プレゼンテーション能力も見ています。

- 回答のポイント: 時間軸に沿って、各企業で「どのような部署で」「どのような役割を担い」「具体的にどのような業務を行い」「どのような成果を出したのか」を説明します。特に応募職種と関連性の高い業務については、少し時間を割いて具体的に話すと効果的です。長くなりすぎないよう、3〜5分程度にまとめることを意識しましょう。

- 回答例文(人事職):

「はい。私はこれまで2社で計8年間、人事業務に携わってまいりました。1社目のA社では、5年間、主に採用担当として新卒・中途採用の実務全般を経験しました。特に、採用広報に力を入れ、SNSを活用した情報発信や社員インタビュー記事の企画により、応募者数を前年比で1.5倍に増加させました。2社目のB社では、3年間、人事企画担当として、人事評価制度の改定や研修体系の構築といった上流工程に携わりました。現行制度の課題を全社員へのアンケート調査を通じて抽出し、成果と行動の両面を評価する新たな等級・評価制度を設計・導入しました。この経験を活かし、貴社の人事制度設計において、即戦力として貢献できるものと考えております。」

最も成果を上げた仕事経験について教えてください

- 質問の意uto: 応募者の強みが最も発揮された場面を知ることで、入社後の活躍イメージを具体的に掴むための質問です。成果の大きさだけでなく、そのプロセスにおける主体性や思考力、行動力を評価します。

- 回答のポイント: STARメソッドを意識して話すのが最も効果的です。

- Situation(状況): どのような背景、状況での話か。

- Task(課題・目標): どのような課題や困難があり、何を目標としていたか。

- Action(行動): その課題に対し、あなたが具体的にどう考え、何をしたか。(※チームでの成果の場合、その中での自分の役割を明確に)

- Result(結果): 行動の結果、どのような成果が出たか。(定量的な数値で示すと説得力が増します)

- 回答例文(Webディレクター):

「はい。最も成果を上げたと考えているのは、前職でのECサイトリニューアルプロジェクトです。(S)当時、サイトの離脱率の高さとCVRの低迷が課題でした。(T)私はプロジェクトリーダーとして、離脱率の30%改善とCVRの1.5倍向上を目標に掲げました。(A)まずGoogle Analyticsでユーザー行動を徹底的に分析し、課題が商品検索機能と決済プロセスにあると特定しました。UI/UXデザイナーやエンジニアと協力し、検索性の高いUIへの変更と、入力項目を削減した決済フローを提案・実装しました。(R)結果、リリース後3ヶ月でサイト全体の離脱率を40%改善し、CVRは目標を上回る1.8倍を達成しました。この経験から、データに基づいた課題特定と、チームを巻き込んだ改善実行の重要性を学びました。」

仕事で失敗した経験と、そこから学んだことは何ですか

- 質問の意図: 失敗から何を学び、次にどう活かすことができるかという「学習能力」や「改善意欲」を見ています。また、誠実に自分の非を認められるかという「素直さ」や「人間性」も評価の対象です。

- 回答のポイント: 致命的なミスや、社会人としての常識を疑われるような失敗談は避けましょう。ポイントは、失敗の事実を正直に認め、その原因を客観的に分析し、具体的な改善策を立てて実行したこと、そしてその経験を通じて得た教訓を明確に語ることです。「私の〇〇という判断ミスが原因で、△△という問題が発生しました。原因は□□という思い込みがあったことだと分析し、以降は必ず△△のプロセスを踏むように改善しました。この経験から、〇〇の重要性を学びました」という構成で話すと良いでしょう。

- 回答例文:

「はい。新人時代に、クライアントへの提案資料の数値に誤りがあったまま提出してしまい、ご迷惑をおかけした経験がございます。原因は、元データの確認を怠り、自分の思い込みで作業を進めてしまったことでした。すぐに上長に報告し、共にクライアントへ謝罪に伺い、訂正した資料を再提出いたしました。この失敗以降、どんなに小さな作業でもダブルチェックを徹底し、少しでも疑問があれば必ず確認するというプロセスを自身のルールとしました。この経験を通じて、仕事における正確性と確認作業の重要性を痛感いたしました。」

困難を乗り越えた経験について教えてください

- 質問の意図: ストレス耐性や課題解決能力、粘り強さを確認する質問です。予期せぬトラブルや高い壁に直面した際に、どのように思考し、行動する人物なのかを知ろうとしています。

- 回答のポイント: 「失敗経験」と似ていますが、こちらはより大きな壁や逆境にどう立ち向かったかに焦点が当たります。困難の大きさと、それに対するあなたの主体的なアクション、そして周囲を巻き込みながら解決へと導いたプロセスを具体的に語ることが重要です。個人の力だけでなく、チームとしてどう乗り越えたかを話すのも良いでしょう。

- 回答例文:

「前職で、担当していた大型案件の納期が、クライアントの都合で急遽1ヶ月も前倒しになった経験があります。通常通りの進め方では到底間に合わない状況でした。私はまず、タスクを全て洗い出し、依存関係を整理した上で、クリティカルパスを特定しました。そして、チームメンバーに現状を正直に共有し、協力を仰ぎました。具体的には、一部の作業を並行して進められるようプロセスを見直し、外部パートナーにも協力を依頼するなど、あらゆる手段を講じました。毎朝進捗確認のミーティングを行い、課題を即座に解決する体制を整えた結果、無事に納期に間に合わせることができました。この経験から、困難な状況でも冷静に計画を立て直し、チームの力を結集することの重要性を学びました。」

仕事をする上で大切にしている価値観は何ですか

- 質問の意図: 応募者の仕事に対する哲学やスタンスを知り、それが自社の文化や価値観と合っているか(カルチャーフィット)を確認する目的があります。

- 回答のポイント: 抽象的な言葉で終わらせず、なぜその価値観を大切にしているのか、その価値観が表れた具体的な仕事のエピソードを添えて説明すると説得力が増します。企業の理念や行動指針を事前に調べておき、それと自身の価値観の共通点を見つけて語るのも有効なアプローチです。

- 回答例文:

「私が仕事をする上で最も大切にしているのは、『誠実さ』です。お客様に対してはもちろん、社内の仲間に対しても、常に正直で誠実なコミュニケーションを心がけています。以前、私のミスでお客様に納期遅延のご連絡をしなければならない状況がありました。言い訳をせず、正直に状況を説明し、誠心誠意謝罪した上で、リカバリープランを提示しました。結果的に、逆にお客様から信頼を寄せていただくことができました。このような経験から、誠実な姿勢こそが長期的な信頼関係の礎になると確信しています。」

マネジメント経験について教えてください

- 質問の意図: (管理職候補の場合)チームや組織を率いた経験の有無と、その規模や内容、スタイルを確認します。メンバーの育成や目標達成に向けて、どのようなアプローチを取る人物なのかを評価します。

- 回答のポイント: マネジメントした人数、期間、チームが担っていた役割や目標を具体的に説明します。 その上で、メンバーのモチベーションをどのように高めたか、目標達成のためにどのような工夫をしたか、困難な状況にどう対処したかといったエピソードを語ります。ティーチングとコーチングの使い分けや、1on1ミーティングの実施など、具体的な手法に触れるとリアリティが増します。

- 回答例文:

「はい。前職では3年間、5名の営業チームのリーダーとしてマネジメントを経験しました。チームの目標は年間売上1億円でした。私が意識したのは、トップダウンの指示だけでなく、各メンバーの主体性を引き出すことです。具体的には、週に一度の1on1ミーティングで個々のキャリアプランや課題をヒアリングし、それぞれの強みを活かせるような案件の割り振りを心がけました。また、成功事例だけでなく失敗事例もチーム全体で共有し、全員で解決策を考える文化を醸成しました。結果、メンバーの自律性が高まり、3年連続でチーム目標を120%以上達成することができました。」

得意な業務・スキルは何ですか

- 質問の意図: 自己PRと似ていますが、より業務レベルでの具体的な強みを求めています。応募職種の業務内容と照らし合わせ、即戦力としてどの部分で貢献してくれそうかを判断します。

- 回答のポイント: 応募している求人票の「業務内容」や「求めるスキル」をよく読み込み、それに合致する自身の得意な業務やスキルを具体的にアピールします。 「〇〇が得意です」だけでなく、それを裏付ける実績や経験を簡潔に添えましょう。

- 回答例文(経理職):

「月次・年次決算業務と、業務フローの改善が得意です。前職では、手作業が多く煩雑だった経費精算のフローを見直し、クラウドシステムを導入しました。これにより、経理部門の月間作業時間を約20時間削減し、社員の申請プロセスも大幅に簡素化することに成功しました。貴社でも、正確な決算業務を遂行するとともに、非効率な業務があれば積極的に改善提案を行いたいと考えております。」

逆に、不得意な業務や課題だと感じていることは何ですか

- 質問の意図: 「弱み」の質問と似ていますが、より実務に即した内容です。自己を客観的に分析できているか、そして課題に対して改善しようと努力しているか、という前向きな姿勢を見ています。

- 回答のポイント: 応募職種の中核となる業務を「不得意」と言うのは避けましょう。例えば、営業職に応募しているのに「人と話すのが苦手」というのは致命的です。過去に苦手だったが、努力によってある程度克服した経験や、現在克服に向けて取り組んでいることをセットで話すと、向上心をアピールできます。

- 回答例文:

「正直に申しますと、資料作成におけるデザイン的な側面にやや苦手意識がありました。内容は論理的に構成できるのですが、視覚的に分かりやすく見せるという点で課題を感じておりました。そこで、2年ほど前からデザインに関する書籍を読んだり、オンライン講座を受講したりして、基本的なデザインの原則を学びました。現在では、図やグラフを効果的に用いて、要点が伝わりやすい資料を作成できるようになってきたと自負しております。」

チームで仕事を進める上で意識していることは何ですか

- 質問の意図: 協調性やコミュニケーションスタイルを知り、組織の一員として円滑に業務を遂行できるか、カルチャーフィットするかを判断します。

- 回答のポイント: 自分の役割認識、情報共有の仕方、意見対立時のスタンスなど、チームワークにおける自身の行動指針を具体的に語ります。「報告・連絡・相談」の徹底や、相手の意見を尊重する姿勢、全体の目標達成を最優先する考え方などを示すと良いでしょう。

- 回答例文:

「私がチームで仕事を進める上で意識していることは、第一に『情報共有の透明性』です。自分のタスクの進捗状況や課題点は、良いことも悪いことも含めて、できるだけオープンに共有するようにしています。これにより、問題の早期発見に繋がりますし、他のメンバーからのサポートも得やすくなると考えています。第二に、『役割分担と相互尊重』です。それぞれの専門性や強みを尊重し、自分の役割に責任を持つと同時に、困っているメンバーがいれば積極的にサポートに入ることを心がけています。」

最新の技術や情報のキャッチアップはどのように行っていますか

- 質問の意図: 特に変化の速い業界(IT、Web、マーケティングなど)において、学習意欲や向上心、自己研鑽の習慣があるかを確認する質問です。

- 回答のポイント: 具体的な情報収集の方法を複数挙げると、説得力が増します。例えば、専門ニュースサイトの定期購読、業界の第一人者のSNSフォロー、セミナーや勉強会への参加、関連書籍の購読、資格取得に向けた学習などが挙げられます。インプットだけでなく、学んだことをブログでアウトプットしている、などの行動があればさらに評価は高まります。

- 回答例文:

「はい。主に3つの方法で情報収集を行っています。1つ目は、海外の技術ブログや専門ニュースサイト(具体的なサイト名)をRSSリーダーに登録し、毎日通勤時間にチェックすることです。2つ目は、月に1〜2回、興味のあるテーマのオンラインセミナーや勉強会に参加し、他のエンジニアと交流することです。3つ目は、学んだ技術を実際に自分の手で試すために、個人開発で小さなアプリケーションを作ることです。インプットとアウトプットを繰り返すことで、知識の定着を図っています。」

③ 強み・弱みに関する質問(4選)

自己分析の深さが問われるセクションです。自分の特性を客観的に理解し、それを仕事とどう結びつけているかを論理的に説明することが求められます。

あなたの強み(長所)を教えてください

- 質問の意uto: 自己PRと重なりますが、より端的に応募者の優れた資質を知りたいという意図です。その強みが、応募職種でどのように活かせるのか、再現性があるのかを見ています。

- 回答のポイント: 応募職種で求められる能力の中から、自身の特性と合致するものを選びます。「私の強みは〇〇です」と結論から述べ、それを裏付ける具体的なエピソードを続け、最後に応募先企業でどう貢献できるかを語るという構成が基本です。主体性、協調性、実行力、分析力、忍耐力など、様々な切り口が考えられます。

- 回答例文:

「私の強みは、目標達成に向けた粘り強さです。前職で担当したWebサイトのコンバージョン率改善プロジェクトでは、最初の3ヶ月間、様々な施策を試してもなかなか成果が出ませんでした。しかし、私は諦めずにアクセス解析データやユーザーテストの結果を徹底的に分析し続け、小さな改善を粘り強く繰り返しました。その結果、4ヶ月目にしてようやく改善の兆しが見え始め、最終的には目標であったコンバージョン率20%アップを達成することができました。この粘り強さを活かし、貴社の困難なプロジェクトにおいても、最後までやり遂げ、必ず成果を出したいと考えております。」

その強みを発揮したエピソードを教えてください

- 質問の意図: 「強み」として挙げた内容に具体性と信憑性があるかを確認するための深掘り質問です。話の再現性や、応募者の思考プロセスを知ろうとしています。

- 回答のポイント: 前の質問で答えた強みを、さらに具体的なストーリーで補強します。ここでもSTARメソッド(状況、課題、行動、結果)を意識すると、話が整理され、伝わりやすくなります。数字などの客観的なデータを用いて、成果を具体的に示すことが重要です。

- 回答例文(強み:課題発見力):

「はい。私の課題発見力が発揮されたのは、営業チームの業務効率化に取り組んだ経験です。当時、チーム全体で残業が多いことが課題でしたが、皆『忙しいから仕方ない』と諦めムードでした。私は、メンバーの行動をヒアリングし、日報データを分析したところ、多くのメンバーが社内向けの報告書作成に多くの時間を費やしていることを突き止めました。これが非効率の根源であると特定し、私は報告書のテンプレート化と、入力支援マクロの作成を上司に提案し、導入しました。結果、報告書作成時間を一人あたり平均で月5時間削減でき、チーム全体の残業時間削減に大きく貢献しました。」

あなたの弱み(短所)を教えてください

- 質問の意図: 自分自身を客観的に認識し、それを改善しようとする姿勢があるか(自己客観視能力と成長意欲)を見ています。正直さや人柄も判断材料になります。

- 回答のポイント: 致命的な弱み(例:「時間にルーズ」「責任感がない」)を答えるのはNGです。 また、「弱みはありません」という回答も、自己分析ができていないと見なされるため避けましょう。ポイントは、①弱みを正直に認める → ②その弱みが仕事でどう影響したか(あるいはしないようにしているか)を述べる → ③弱みを克服するために現在取り組んでいることを具体的に話す、という3点セットで回答することです。強みの裏返し(例:「慎重すぎる」「こだわりが強い」)として表現するのも一つの手です。

- 回答例文:

「私の弱みは、時に物事を深く考えすぎてしまい、決断に時間がかかってしまうことがある点です。以前、複数の選択肢の中から最適なものを選ぶ際に、あらゆるリスクを想定するあまり、迅速な判断が求められる場面で少し遅れてしまったことがありました。この弱みを自覚してからは、意思決定の際には『いつまでに、何を基準に判断するか』を事前に明確に定め、一人で抱え込まずに、上司や同僚に相談して多角的な意見を取り入れることを意識しています。これにより、熟考することのメリットを活かしつつ、スピード感も両立できるよう努めております。」

弱みを克服するために取り組んでいることはありますか

- 質問の意図: 「弱み」の質問に続く、応募者の改善意欲や具体的な行動力を確認するための質問です。課題を認識しているだけでなく、実際に行動に移せているかが評価されます。

- 回答のポイント: 前の質問で答えた弱みに対して、現在進行形で行っている具体的なアクションを述べます。精神論(「気をつけています」)だけでなく、行動レベルでの取り組み(「〇〇という本を読んで実践している」「□□のツールを使ってタスク管理している」など)を話せると、説得力が増します。

- 回答例文(弱み:人前で話すのが苦手):

「はい。人前で話す際の緊張を克服するため、2つのことに取り組んでいます。一つは、プレゼンテーションの機会があれば、積極的に手を挙げて場数を踏むようにしています。もう一つは、事前に話す内容を徹底的に準備し、何度も声に出して練習することです。特に、冒頭の掴みと結論の部分は、一言一句覚えるくらいまで練習することで、自信を持って話せるようになり、緊張も和らぐことが分かってきました。まだまだ完璧ではありませんが、以前よりは落ち着いて話せるようになったと感じています。」

④ 転職理由・退職理由に関する質問(8選)

面接官が最も慎重に評価するパートの一つです。ネガティブな印象を与えず、ポジティブで一貫性のあるストーリーを語ることが重要です。

今回、転職を考えた理由は何ですか

- 質問の意図: 転職のきっかけと、応募者が仕事に何を求めているかを知るための根源的な質問です。仕事に対する価値観やキャリアプランの方向性を確認します。

- 回答のポイント: 現職(前職)への不満や愚痴といったネガティブな理由だけを述べるのは絶対に避けましょう。「給料が低い」「人間関係が悪い」といった理由は、たとえ事実であっても、他責思考で不満が多い人物という印象を与えかねません。「現職では実現できない、〇〇という目標を達成するために転職を決意した」という、前向きで主体的な理由を語ることが重要です。現職への感謝を示しつつ、キャリアアップやスキルアップといったポジティブな動機に転換して伝えましょう。

- 回答例文:

「はい。現職では5年間、WebマーケターとしてSEOや広告運用に携わり、多くの経験を積むことができました。特に、国内市場におけるリード獲得においては一定の成果を出すことができ、大変感謝しております。一方で、今後のキャリアを考えた際に、より大きな裁量を持って、これまで培ったスキルをグローバル市場で試したいという思いが強くなりました。現職では海外展開の予定がないため、積極的にグローバル展開を進めている貴社で、私の経験を活かし、新たな挑戦をしたいと考え、転職を決意いたしました。」

なぜ今の会社を辞めたいのですか

- 質問の意図: 「転職理由」とほぼ同じ意図ですが、より直接的な表現のため、ついネガティブな本音が出やすい質問です。応募者のストレス耐性や、不満への対処の仕方も見ています。

- 回答のポイント: 前の質問と同様、ネガティブな退職理由をそのまま伝えるのはNGです。「辞めたい」という視点ではなく、「新たな環境で〇〇を実現したい」という未来志向の視点で回答を組み立てます。もし人間関係や待遇面が本音だったとしても、それを「よりチームワークを重視する環境で働きたい」「成果が正当に評価される制度のもとで挑戦したい」といったポジティブな言葉に変換する工夫が必要です。

- 回答例文:

「現在の会社は組織体制が非常に安定しており、確立された手法の中で着実に業務を遂行することが求められます。その環境で多くを学びましたが、私自身は、より変化の速い環境に身を置き、新しい手法を積極的に試しながら事業の成長に直接的に貢献していきたいという気持ちが強くなってきました。貴社のように、個人の裁量が大きく、スピード感を持って新しいチャレンジを推奨する文化の中で、自分の力を試したいと考えております。」

前職の退職理由を教えてください

- 質問の意uto: (すでに退職している場合)離職に至った経緯を確認し、計画性や、退職理由に納得感があるかを判断します。ブランク期間がある場合は、その理由も併せて問われることがあります。

- 回答のポイント: 基本的な考え方は在職中の「転職理由」と同じです。ポジティブな理由を述べることが重要です。倒産や事業所閉鎖といった会社都合の退職の場合は、事実を正直に伝えれば問題ありません。自己都合退職の場合は、キャリアプランに基づいた前向きな決断であったことを強調しましょう。

- 回答例文:

「前職の会社が、事業戦略の転換により、私が担当していた〇〇事業から撤退することが決定しました。私自身はこの〇〇の分野で専門性をさらに深めていきたいという強い思いがあったため、同分野で業界をリードされている貴社でキャリアを継続したいと考え、退職を決意いたしました。」

転職活動で企業選びの軸にしていることは何ですか

- 質問の意図: 応募者の価値観やキャリアプランの一貫性を確認します。その軸が、自社の特徴と合致しているかを見ることで、志望度の高さを測る意図もあります。

- 回答のポイント: 「〇〇であること」「△△ができること」「□□な環境であること」のように、3つ程度の明確な軸を提示すると分かりやすいです。そして、その軸がなぜ自分にとって重要なのか、これまでの経験とどう繋がっているのかを説明します。もちろん、その軸が応募先企業の特徴と合致していることが大前提です。

- 回答例文:

「はい。今回の転職活動では、3つの軸で企業を選んでおります。1つ目は『社会貢献性の高い事業を行っていること』です。2つ目は『データドリブンな意思決定を重視する文化があること』です。そして3つ目が『若手にも裁量権を与え、挑戦を推奨する風土があること』です。これまでの経験で培ったデータ分析スキルを、社会的な意義の大きいフィールドで、かつ主体的に発揮したいと考えており、これらの点で貴社を強く志望しております。」

どのような業界・職種を中心に見ていますか

- 質問の意図: 「企業選びの軸」と関連する質問で、応募者のキャリアプランの一貫性と、志望度の高さを確認します。

- 回答のポイント: 一貫性のない業界や職種を羅列すると、「手当たり次第応募している」という印象を与えかねません。これまでの経験が活かせる、あるいは将来のキャリアプランに繋がる業界・職種に絞って回答します。 もし未経験の職種を見ている場合は、なぜその職種に興味を持ったのか、活かせるポータブルスキルは何かを明確に説明する必要があります。

- 回答例文:

「これまでの経験を活かせるIT業界を中心に、職種はSaaSプロダクトの法人営業職に絞って活動しております。特に、企業の業務効率化に貢献できるようなサービスを提供している企業に魅力を感じております。」

他に選考を受けている企業はありますか

- 質問の意図: 応募者の就職活動の状況、企業選びの軸の一貫性、そして自社への志望度を測るための質問です。正直に答えるべきですが、戦略も必要です。

- 回答のポイント: 「受けていません」と嘘をつくのはリスクがあります。正直に「〇社ほど選考に進んでおります」と答えましょう。重要なのはその後の説明です。応募している企業に共通する軸(業界、職種、規模、社風など)を述べ、一貫性を示すことが大切です。企業名を具体的に出す必要はありません。「IT業界の〇〇領域の企業を複数受けております」といった形で十分です。

- 回答例文:

「はい、現在、貴社を含めて3社の選考に進ませていただいております。いずれも、私自身の経験が活かせるフィンテック業界の企業で、決済サービスの開発に力を入れているという点で共通しております。」

弊社の選考状況(志望度)はどのくらいですか

- 質問の意図: 非常に直接的に志望度を確認する質問です。内定を出した場合、本当に入社してくれるのかどうか、企業側も真剣に知りたいと思っています。

- 回答のポイント: よほどの理由がない限り、「第一志望です」と明確に伝えるのが基本です。ただし、なぜ第一志望なのか、その理由を具体的に述べられないと、ただのお世辞だと思われてしまいます。「他社にはない〇〇という点に強く惹かれている」「私の〇〇というキャリアプランを実現できるのは貴社だけだと考えている」など、その企業でなければならない理由を熱意を持って語りましょう。

- 回答例文:

「はい、第一志望でございます。数ある企業の中でも、貴社が掲げる『〇〇』という理念に深く共感しております。また、本日お話を伺い、△△様(面接官)のような方々と一緒に働きたいという気持ちがより一層強くなりました。私のこれまでの経験は、必ず貴社の〇〇事業で貢献できると確信しております。」

転職によって何を実現したいですか

- 質問の意図: 応募者のキャリアプランや仕事に対するモチベーションの源泉を探る質問です。「転職理由」を未来志向で言い換えたもので、入社後の活躍イメージと結びつきます。

- 回答のポイント: 個人的な成長(スキルアップなど)と、企業への貢献(事業成長など)の両方の視点から語ると、バランスの取れた回答になります。「〇〇のスキルを身につけ、将来的には△△の分野で専門家として、貴社の事業に貢献したい」というように、自己実現と会社への貢献がリンクしていることを示しましょう。

- 回答例文:

「今回の転職によって、2つのことを実現したいと考えております。一つは、私自身の専門性を、より大規模なデータが扱える環境で高めることです。もう一つは、その専門性を活かして、貴社の主力サービスである〇〇のユーザー体験を向上させ、事業成長に直接的に貢献することです。個人の成長が、貴社の成長に繋がるような働き方を実現したいです。」

⑤ 志望動機に関する質問(8選)

「なぜこの会社なのか」を徹底的に問われるセクションです。企業研究の深さがそのまま評価に直結します。自分の言葉で、情熱を持って語れるように準備しましょう。

なぜ当社を志望されたのですか

- 質問の意図: 数ある企業の中から自社を選んだ理由を具体的に知りたい、という最も基本的な質問です。応募者の企業理解度、入社意欲、そして自社とのマッチ度を総合的に判断します。

- 回答のポイント: 「①企業の魅力(事業内容、理念、技術、社風など)」と「②自身の経験・スキル・価値観」を繋ぎ合わせ、「③入社後にどう貢献したいか」で締めくくるのが王道の構成です。誰にでも言えるような抽象的な理由(「成長性に惹かれた」など)だけでは不十分です。「貴社の〇〇という独自の技術に魅力を感じており、私の△△の経験を活かして、その技術を□□という分野に応用することで貢献できると考えています」というように、具体性を持たせることが重要です。

- 回答例文:

「貴社を志望した理由は、業界の常識を覆す『〇〇』という画期的なサービスに感銘を受けたからです。私はこれまで、△△の領域で顧客の課題解決に取り組んできましたが、常に□□という制約に悩まされていました。貴社のサービスは、まさにその課題を根本から解決するものであり、心から世の中に広めたいと感じました。私の持つ顧客折衝能力と課題分析スキルを活かし、この素晴らしいサービスを一人でも多くのお客様に届け、貴社の事業拡大に貢献したいと考えております。」

数ある同業他社の中で、なぜ当社だったのでしょうか

- 質問の意図: 志望動機をさらに深掘りし、競合他社との比較を通じて、応募者が自社の何を本当に評価しているのかを確認する質問です。企業研究の深さが問われます。

- 回答のポイント: 競合他社の名前を挙げ、その企業と比較して応募先企業が優れている点を具体的に述べる必要があります。そのためには、業界研究と競合分析が不可欠です。事業内容、ターゲット顧客、技術力、企業文化、将来のビジョンなど、様々な観点から比較し、「他社にはない、この会社ならではの魅力」を明確に語りましょう。

- 回答例文:

「はい。同業のA社やB社も素晴らしい企業だと思いますが、私が特に貴社に惹かれたのは、プロダクト開発における『ユーザー中心設計』の思想が徹底されている点です。A社が技術力を前面に出し、B社が価格競争力でシェアを伸ばしているのに対し、貴社は一貫してユーザーインタビューやテストを繰り返し、顧客の潜在的な課題解決を追求しています。この姿勢は、私が仕事で最も大切にしている価値観と合致しており、貴社でこそ、心からユーザーのためになる仕事ができると確信しております。」

当社のどのような点に魅力を感じましたか

- 質問の意uto: 志望動機とほぼ同義ですが、より応募者が「魅力」と感じるポイントに絞って聞いています。事業、製品、技術、人、社風など、様々な切り口からの回答が考えられます。

- 回答のポイント: 具体的なポイントを2〜3点挙げると良いでしょう。「事業の将来性」「独自の技術力」「社員の方々の挑戦を後押しする文化」など、事前にリサーチした情報に基づいて、なぜそこに魅力を感じるのかを自身の言葉で説明します。社員インタビューなどを読んで、「〇〇という記事を拝見し、△△という点に魅力を感じました」と具体的に言及するのも効果的です。

- 回答例文:

「特に2つの点に魅力を感じております。1つ目は、貴社が展開されている〇〇事業の社会貢献性の高さです。単なる利益追求ではなく、△△という社会課題の解決を目指している点に強く共感しました。2つ目は、貴社のウェブサイトで拝見した社員インタビューです。若手社員の方が大きな裁量を持ってプロジェクトを推進している様子を読み、挑戦できる環境があることに大きな魅力を感じました。」

この職種を志望した理由を教えてください

- 質問の意図: 会社だけでなく、「なぜこの仕事なのか」という職種への理解度と適性、意欲を確認します。特に未経験職種への応募の場合は、重要な質問となります。

- 回答のポイント: これまでの経験を棚卸しし、自分の強みや得意なことが、その職種のどのような業務で活かせるのかを具体的に結びつけて説明します。未経験の場合は、「なぜこの職種に興味を持ったのか」というきっかけや、「その職種で働くためにどのような自己学習をしているのか」といった努力をアピールすることが不可欠です。

- 回答例文(営業職からマーケティング職へ):

「営業としてお客様と直接対話する中で、個別の提案だけでなく、より多くの潜在顧客にアプローチできるマーケティングの力に魅力を感じるようになりました。特に、顧客データを分析し、戦略を立てて実行するというプロセスに強い関心があります。営業で培った顧客理解力と、現在独学で学んでいるWeb解析の知識を活かし、マーケターとして貴社の製品をより広く世の中に届ける仕事に挑戦したいと考えております。」

当社のサービスや事業について、どのような印象をお持ちですか

- 質問の意図: 企業研究の深さと、応募者が当事者意識を持って自社のことを見ているかを確認します。単なる消費者目線ではなく、ビジネスの視点から意見を述べられるかがポイントです。

- 回答のポイント: 事前に企業の主力サービスを実際に使ってみたり、事業内容についてIR情報やニュース記事を読み込んだりしておくことが必須です。良い点(強み)を褒めるだけでなく、「さらにこうすればもっと良くなるのでは」といった改善提案や自分なりの考察を付け加えると、当事者意識の高さと貢献意欲をアピールできます。ただし、批判的な言い方にならないよう注意が必要です。

- 回答例文:

「はい。主力サービスの〇〇を実際に利用させていただきました。UIが非常に洗練されており、直感的に操作できる点に感銘を受けました。特に△△の機能は他社にはないユニークなものだと感じます。一方で、さらなるユーザー層の拡大を考えると、□□の機能についてチュートリアルを充実させると、ITに不慣れな方でもさらに使いやすくなるのではないかと感じました。入社した際には、これまでの経験を活かして、そうしたユーザー体験の改善にも貢献したいと考えております。」

当社の理念についてどう思いますか

- 質問の意図: 企業の根幹をなす価値観への共感度を測り、カルチャーフィットを見極める質問です。理念を正しく理解しているかどうかもチェックされます。

- 回答のポイント: まずは企業の理念を正確に把握し、その理念のどの部分に、なぜ共感するのかを具体的に説明します。自身の過去の経験や仕事上の価値観と、企業の理念を結びつけて語ると、単なる感想ではなく、心からの共感であることを伝えられます。

- 回答例文:

「貴社が掲げる『テクノロジーで人々の創造性を解放する』という理念に深く共感しております。前職で業務効率化ツールを導入した際、社員が単純作業から解放され、より創造的な仕事に時間を使えるようになったことで、組織全体が活性化した経験があります。テクノロジーは単なる効率化の道具ではなく、人間の可能性を広げる力を持っていると信じており、その価値観を事業の中心に据えている貴社で、ぜひ働きたいと考えております。」

当社についてどこで知りましたか

- 質問の意uto: 応募のきっかけを知ることで、自社の採用広報活動の効果測定や、応募者の情報収集能力、アンテナの高さを探る意図があります。

- 回答のポイント: 正直に答えるのが基本です。転職サイト、エージェントからの紹介、企業のWebサイト、SNS、ニュース記事、知人の紹介など、きっかけは様々でしょう。単に「転職サイトで見ました」で終わらせず、「〇〇というキーワードで検索した際に、貴社の△△という取り組みに興味を持ち、詳しく調べるようになりました」のように、興味を持ったポイントまで付け加えると、主体的な応募であることを印象付けられます。

- 回答例文:

「〇〇(転職エージェント名)からご紹介いただいたのが最初のきっかけです。ご紹介いただいた後、貴社の技術ブログを拝見し、△△に関する記事の内容の深さに感銘を受けました。そこから貴社の事業内容や理念について詳しく調べさせていただき、ぜひ選考を受けたいと考えるようになりました。」

当社で働く上で、何か懸念点はありますか

- 質問の意uto: 応募者が抱える不安や疑問を解消し、入社後のミスマッチを防ぐための質問です。また、応募者が何をリスクと感じるのかを知る意図もあります。

- 回答のポイント: 「特にありません」と答えるのは、思考停止と見なされる可能性があります。かといって、待遇面や労働環境への不満のような懸念をストレートに伝えるのも得策ではありません。「懸念点というよりは、入社後スムーズにキャッチアップするための確認です」というスタンスで、前向きな質問に変換するのが賢明です。

- 回答例文:

「懸念点というほどではございませんが、一点確認させていただけますでしょうか。私はこれまで〇〇というツールを中心に業務を行ってまいりましたが、貴社では△△というツールがメインだと伺っております。もちろん入社までに自己学習を進める所存ですが、入社後の研修やキャッチアップのためのサポート体制について、もし可能であれば教えていただけますと幸いです。」

⑥ キャリアプラン・入社後のビジョンに関する質問(8選)

入社後の活躍イメージを具体的に提示するパートです。自身の成長意欲と、会社への貢献意欲の両方をバランスよく語ることが求められます。

入社したら、どのような仕事で貢献したいですか

- 質問の意図: 応募者の貢献意欲と、企業理解度、そして自己分析の的確さを確認します。入社後の姿を具体的にイメージできているかを見ています。

- 回答のポイント: 自身の強み(スキル・経験)と、応募先企業の事業内容や課題を結びつけ、具体的にどう貢献できるかを述べます。 求人票の業務内容や、企業研究で得た情報をもとに、「まずは〇〇の業務で、私の△△のスキルを活かして貢献したい。将来的には□□にも挑戦したい」というように、短期的・長期的な視点で語ると良いでしょう。

- 回答例文:

「はい。まずは、前職で培った新規顧客開拓の経験を活かし、セールス部門で即戦力として売上目標の達成に貢献したいと考えております。特に、私の強みである〇〇業界への深い知見を活かし、これまでアプローチできていなかった新規セグメントの開拓に挑戦したいです。将来的には、営業活動で得た顧客の声をプロダクト開発チームにフィードバックし、サービス改善にも貢献していきたいと考えております。」

これまでの経験を当社でどう活かせると思いますか

- 質問の意図: 「貢献したいこと」と似ていますが、より「過去の経験」との接続を重視した質問です。応募者の経験の再現性、応用力を評価します。

- 回答のポイント: 自身の経験の中から、応募先企業の事業や職務に最も関連性の高いものをピックアップし、それがなぜ、どのように活かせるのかを論理的に説明します。 「前職で〇〇という課題を△△という方法で解決した経験があります。この課題解決能力は、貴社が現在直面している□□という課題にも応用できると考えています」といった具体的なストーリーで語ると説得力が増します。

- 回答例文:

「前職では、データ分析に基づき、Web広告の費用対効果を半年で50%改善した経験がございます。具体的には、各媒体のCPAやLTVを詳細に分析し、予算配分を最適化しました。貴社は現在、オンラインマーケティングを強化されていると伺っておりますので、このデータ分析力と広告運用スキルを活かすことで、貴社のマーケティング活動のROI(投資収益率)向上に直接的に貢献できると考えております。」

5年後、10年後のキャリアプランを教えてください

- 質問の意図: 応募者の成長意欲、キャリアに対する長期的な視点、そしてそのキャリアプランが自社で実現可能か(定着性)を確認します。

- 回答のポイント: その会社で働くことを前提とした、現実的で具体的なプランを語ることが重要です。「独立したい」「起業したい」といった回答は、定着性を疑われるため避けるべきです。5年後(中期的)と10年後(長期的)のステップを分けて考えると整理しやすくなります。例えば、「5年後には、〇〇の分野でチームを牽引できるスペシャリストになりたい。10年後には、その専門性を活かして、事業全体の戦略立案に関わるマネジメント職に挑戦したい」というように、役割や役職をイメージして語ると良いでしょう。

- 回答例文:

「はい。5年後には、まず担当するプロダクトのマーケティング責任者として、事業成長を牽引できる存在になりたいと考えております。市場分析から戦略立案、実行、効果測定までを一貫して担い、確固たる実績を出したいです。そして10年後には、一つのプロダクトに留まらず、貴社の複数の事業を横断的に見るマーケティング統括のような立場で、会社全体の成長戦略に貢献できる人材になることが目標です。」

どのようなキャリアパスを歩みたいですか

- 質問の意図: キャリアプランと似ていますが、より会社の中での「昇進・昇格の道筋」に焦点を当てた質問です。専門性を極める「スペシャリスト」志向か、組織をまとめる「マネジメント」志向かなどを知る意図もあります。

- 回答のポイント: 企業のキャリアパス制度(もし公開されていれば)を事前に調べておくと、より的確な回答ができます。スペシャリスト、マネジメントのどちらを目指すにしても、なぜそちらの道に進みたいのか、そのためにどのような努力をするのかを具体的に述べることが大切です。

- 回答例文:

「私は、将来的にはマネジメントのキャリアパスを歩みたいと考えております。まずはプレイヤーとして現場で成果を出すことが第一ですが、その過程で得た知識や経験をチームメンバーに還元し、チーム全体のパフォーマンスを最大化することにやりがいを感じるからです。貴社のリーダーシップ研修などにも積極的に参加し、ピープルマネジメントのスキルを磨いていきたいです。」

当社で挑戦してみたいことはありますか

- 質問の意図: 応募者の意欲や主体性、そして企業研究の深さを確認します。指示待ちではなく、自ら仕事を生み出せる人材かを評価します。

- 回答のポイント: 企業の事業内容や今後の方向性を踏まえた上で、具体的かつ実現可能性のある提案をすることが重要です。壮大すぎる夢物語ではなく、「貴社の〇〇という技術と、私の△△の知見を組み合わせれば、□□という新しいサービスが生まれるのではないか」といった、地に足のついたアイデアを語れると、高く評価されます。

- 回答例文:

「はい。貴社が現在注力されている〇〇事業において、私が前職で培った△△の分野での知見を活かし、新たなターゲット層へのアプローチに挑戦してみたいです。具体的には、□□向けのセミナーを企画・開催することで、新たなリード獲得経路を開拓できるのではないかと考えております。」

希望する部署や職務はありますか

- 質問の意図: 応募者の希望と、企業の配属計画がマッチしているかを確認する質問です。職務へのこだわりや理解度を見ています。

- 回答のポイント: 基本的には、応募している職種の部署を希望するのが自然です。なぜその部署で働きたいのか、理由を明確に述べましょう。複数の可能性がある場合は、「第一希望は〇〇部ですが、私のスキルは△△部でも活かせると考えております」のように、柔軟な姿勢を示すのも良いでしょう。「どこでも構いません」という回答は、主体性がないと見なされるので避けましょう。

- 回答例文:

「はい、第一希望は、今回募集されているデジタルマーケティング部です。私のこれまでのSEOやコンテンツマーケティングの経験を最も直接的に活かせると考えております。もし、適性や会社の状況に応じて他の部署での可能性があるようでしたら、そちらでも前向きに検討させていただきたいです。」

将来的にマネジメント職に興味はありますか

- 質問の意図: 応募者のキャリア志向(スペシャリスト or マネジメント)を明確にするための質問です。企業の将来の幹部候補を探す意図もあります。

- 回答のポイント: 正直に答えるのが一番です。「興味があります」と答える場合は、なぜ興味があるのか、どのようなマネージャーになりたいかを述べます。「現時点ではスペシャリストとして専門性を高めることに集中したいです」と答えるのも全く問題ありません。その場合も、理由を添えることが大切です。どちらの回答でも、まずはプレイヤーとして成果を出すことが大前提であるという姿勢を示すと好印象です。

- 回答例文:

「はい、将来的にはマネジメント職にも挑戦したいという意欲があります。チームを率いて大きな目標を達成することに魅力を感じます。ただ、そのためにはまず、プレイヤーとして誰よりも高い成果を出し、周囲から信頼される存在になることが不可欠だと考えております。まずは現場で実績を積み、その上で機会があればぜひ挑戦させていただきたいです。」

入社までに勉強しておきたいことはありますか

- 質問の意図: 入社意欲の高さと、入社後スムーズに業務を始めるための準備意欲(キャッチアップの速さ)を確認します。

- 回答のポイント: 「特にありません」はNGです。 必ず何かを学びたいという姿勢を見せましょう。応募職種に関連する専門知識、業界動向、使用ツール、語学など、具体的な学習項目を挙げます。「〇〇というツールは未経験なので、入社までに基本的な操作をマスターしておきたいです」「貴社の業界について、△△という書籍を読んで理解を深めたいです」など、具体的なアクションプランを提示すると、本気度が伝わります。

- 回答例文:

「はい。2点ございます。1点目は、貴社で標準的に使用されているプロジェクト管理ツール『〇〇』について、オンラインのチュートリアルなどを活用して基本的な使い方を習得しておきたいと考えております。2点目は、貴社の主要な競合となる企業のサービスについて、実際に利用してみて、その強みや弱みを自分なりに分析しておきたいです。入社後、一日でも早く戦力となれるよう、準備を進めてまいります。」

⑦ 人柄・価値観に関する質問(7選)

スキルや経験だけでなく、あなたという「人」を知るための質問です。カルチャーフィットを判断する上で重要視されます。正直に、自分らしい言葉で語りましょう。

仕事においてやりがいを感じるのはどんな時ですか

- 質問の意図: 応募者のモチベーションの源泉を知ることで、自社で働く中でやりがいを感じ、生き生きと働いてくれるかを判断します。

- 回答のポイント: 自身の経験に基づいた具体的なエピソードを交えて語りましょう。「お客様に感謝された時」「高い目標を達成した時」「チームで協力して何かを成し遂げた時」「自分の成長を実感した時」など、様々な切り口があります。そのやりがいが、応募先企業の仕事内容や文化とリンクしていると、より良いアピールになります。

- 回答例文:

「私が最もやりがいを感じるのは、自分の提案によってお客様のビジネスが目に見えて成長した時です。以前、あるクライアントのWebサイト改善を担当した際、数ヶ月にわたって二人三脚で施策を実行し、売上が前年比で2倍になったことがありました。その時、担当者の方から『〇〇さんのおかげです』と直接感謝の言葉をいただいた時の喜びは今でも忘れられません。このように、顧客と深く関わり、その成功に貢献できる瞬間に大きなやりがいを感じます。」

どのような職場環境で働きたいですか

- 質問の意図: カルチャーフィットを直接的に確認する質問です。応募者の希望と、会社の実際の環境が合っているかを見極めます。

- 回答のポイント: 企業研究で得た情報(社員インタビュー、ブログ、企業理念など)から、応募先企業の社風を推測し、それに合致する要素を自分の言葉で語ることが重要です。「風通しが良く、役職に関わらず意見を言い合える環境」「チームで協力し、助け合う文化のある職場」「個人の裁量が大きく、挑戦を推奨してくれる環境」など、企業の特性に合わせて回答を準備しましょう。

- 回答例文:

「若手やベテランといった立場に関係なく、誰もがフラットに意見を交換し、建設的な議論ができるような職場環境で働きたいと考えております。互いの専門性を尊重し、チーム一丸となってより良いプロダクトを作っていく、そうした一体感のある環境で自分の力を発揮したいです。」

上司や同僚と意見が対立した際、どのように対応しますか

- 質問の意図: コミュニケーション能力、特に調整力や協調性、ストレス耐性を確認します。問題解決へのアプローチ方法を見ています。

- 回答のポイント: 感情的にならず、論理的かつ建設的に対処する姿勢を示すことが重要です。まずは相手の意見を傾聴し、その背景にある意図や考えを理解しようと努めること。その上で、自分の意見を客観的なデータや事実に基づいて説明し、双方の意見の共通点や妥協点を探り、最終的にはチームやプロジェクトにとっての最適解を導き出す、というプロセスを語ると良いでしょう。

- 回答例文:

「はい。まずは、なぜ相手がそのように考えるのか、意見の背景にある意図や根拠をしっかりと傾聴します。感情的に反論するのではなく、一旦相手の意見を受け止めることを心がけています。その上で、私の考えと、その根拠となるデータや事実を冷静に伝えます。議論の目的は相手を打ち負かすことではなく、プロジェクトを成功させることですので、双方の意見のメリット・デメリットを整理し、チーム全体で最適な結論を出せるように努めます。」

ストレスを感じるのはどのような時ですか、またその解消法は?

- 質問の意uto: ストレス耐性のレベルと、自己管理能力を確認する質問です。どのような状況でプレッシャーを感じ、それにどう対処するのかを知ることで、入社後のパフォーマンスの安定性を予測します。

- 回答のポイント: 「ストレスは感じません」という回答は非現実的です。仕事上のどのような状況でストレスを感じるかを正直に話し、重要なのはその後の解消法です。解消法が、心身の健康を維持するための健全な方法(運動、趣味、友人との会話など)であり、自分でコントロールできていることをアピールしましょう。

- 回答例文:

「複数のタスクが同時に発生し、自分のコントロールが及ばない外部要因で計画通りに進まない時に、プレッシャーやストレスを感じることがあります。そうした時は、一度冷静になってタスクの優先順位を再整理し、一人で抱え込まずに上司や同僚に状況を共有して相談するようにしています。プライベートでは、週末にジムで汗を流したり、好きな音楽を聴いたりして、意識的に仕事と切り離す時間を作ることで、心身のバランスを取るようにしています。」

最近気になったニュースは何ですか

- 質問の意図: 応募者の情報感度、社会や業界動向への関心度、そして物事に対する自分なりの視点や意見を持っているかを確認します。

- 回答のポイント: 応募している業界や職種に関連するニュースを選ぶのが最も効果的です。単にニュースの概要を話すだけでなく、そのニュースに対して自分がどう考えたか、それが自社や業界にどのような影響を与えると思うか、といった私見を述べることが重要です。日頃からアンテナを高く張っておくことが求められます。

- 回答例文(IT業界志望):

「最近気になったのは、〇〇という新しい生成AIのモデルが発表されたニュースです。特に、その技術がプログラミングのコード生成だけでなく、デザイン案の作成にも応用できるという点に注目しています。この技術がさらに進化すれば、開発プロセスが劇的に効率化される可能性がある一方で、エンジニアやデザイナーに求められるスキルも変化していくと感じました。貴社のようなソフトウェア開発企業にとっては、この技術をどう活用していくかが、今後の競争力を左右する重要な要素になると考えております。」

尊敬する人物はいますか

- 質問の意図: 応募者がどのような人物像を理想とし、どのような価値観を大切にしているのかを知るための質問です。人柄や目指す方向性を探ります。

- 回答のポイント: 歴史上の偉人、経営者、スポーツ選手、あるいは身近な上司など、誰を選んでも構いません。重要なのは、なぜその人物を尊敬するのか、その人物のどのような点(考え方、行動、実績など)に感銘を受けたのかを具体的に語ることです。その尊敬する点が、自身の仕事観やキャリアプランと繋がっていると、一貫性のある回答になります。

- 回答例文:

「私が尊敬している人物は、前職の〇〇部長です。部長は、常に我々部下の意見に真摯に耳を傾け、決して頭ごなしに否定せず、まずは『なぜそう考えたのか』を理解しようとしてくれました。そして、最終的な意思決定は自身で行い、その責任は全て自分が負うという強いリーダーシップを持っていました。私も将来、〇〇部長のように、メンバーの主体性を引き出し、かつ覚悟を持ってチームを率いることができるリーダーになりたいと考えております。」

プライベートと仕事のバランスについてどう考えますか

- 質問の意図: ワークライフバランスに対する価値観を確認し、自社の働き方とマッチするかを見極めます。過度にプライベートを優先する姿勢や、逆に滅私奉公的な考え方も、企業によっては懸念材料となり得ます。

- 回答のポイント: 「仕事の成果を最大化するために、プライベートの時間も大切にしたい」というバランスの取れた考え方を示すのが理想的です。プライベートの充実が、結果的に仕事への集中力や創造性を高めるというロジックで説明すると良いでしょう。

- 回答例文:

「私は、仕事で高いパフォーマンスを発揮するためには、プライベートの時間でしっかりと心身をリフレッシュし、自己研鑽に励むことが不可欠だと考えております。決められた時間内で最大限の成果を出すことを常に意識し、生産性を高める工夫をしています。オンとオフのメリハリをつけることで、双方に良い影響が生まれると考えており、貴社のワークライフバランスを重視する文化にも大変共感しております。」

⑧ 労働条件・その他に関する質問(5選)

面接の最終盤で聞かれることが多い、条件面の確認です。率直な希望を伝えつつも、企業側の事情も考慮する柔軟な姿勢が求められます。

希望年収はいくらですか

- 質問の意図: 応募者の希望と、企業の給与レンジが合致しているかを確認する、非常に実務的な質問です。

- 回答のポイント: 事前に転職市場の相場や、応募企業の給与水準をリサーチした上で、具体的な金額を提示するのが基本です。「〇〇万円を希望します」と明確に伝えましょう。その際、「現職の年収が〇〇円であることを踏まえ、△△万円を希望いたします」のように、根拠を示すと交渉しやすくなります。柔軟性を示すために、「貴社の規定に従います」と答えるのも一つの手ですが、あまりに低い金額を提示されるリスクもあります。「〇〇万円が希望ですが、これまでの経験やスキルを評価していただいた上で、ご相談させていただけますと幸いです」と、交渉の余地を残す言い方も有効です。

- 回答例文:

「現職での年収が〇〇〇万円ですので、それ以上を希望しております。具体的には、〇〇〇万円から〇〇〇万円の間で、これまでの経験やスキルを総合的にご判断いただいた上で、決定させていただけますと幸いです。」

いつから入社可能ですか

- 質問のuto: 企業の採用計画(いつまでに人員を確保したいか)と、応募者のスケジュールが合うかを確認します。

- 回答のポイント: 在職中の場合は、会社の就業規則(退職の申し出は何ヶ月前か)を確認した上で、現実的に入社可能な最短の日付を伝えます。「退職交渉や引き継ぎに1〜2ヶ月ほどかかると想定しておりますので、〇月1日からの入社が可能です」のように、具体的な日付と理由をセットで答えましょう。すでに離職中の場合は、「すぐにでも入社可能です」と即戦力であることをアピールできます。

- 回答例文:

「現在、在職中ですので、内定をいただいてから引き継ぎ等に1ヶ月半ほどお時間をいただきたく存じます。つきましては、〇月〇日から入社可能です。」

残業や休日出勤についてどうお考えですか

- 質問の意図: 応募者の働き方に対する考え方や、業務の繁閑への対応力、柔軟性を確認します。

- 回答のポイント: 「一切できません」という回答は、柔軟性に欠けると見なされる可能性があります。一方で、「いくらでもできます」という回答も、ワークライフバランスを軽視している、あるいは生産性が低いのではという懸念を持たれることがあります。「基本的には定時内で生産性高く業務を遂行することを心がけていますが、プロジェクトの繁忙期など、必要に応じて柔軟に対応いたします」という、バランスの取れた回答が適切です。

- 回答例文:

「はい。基本的には、定められた就業時間内に集中して業務を完了させ、生産性を高めることを重視しております。しかし、プロジェクトの納期前や緊急のトラブル対応など、業務上必要な場合には、もちろん残業や休日出勤にも柔軟に対応する所存です。」

転勤は可能ですか

- 質問の意図: 全国に拠点がある企業の場合、将来的な人員配置の可能性を探るための質問です。

- 回答のポイント: 自身の状況に合わせて正直に答える必要があります。可能な場合は「はい、可能です」と明確に伝えます。難しい場合は、その理由(家庭の事情など)を正直に、かつ丁寧に説明しましょう。「現時点では難しいですが、将来的に状況が変われば検討可能です」のように、可能性を残す伝え方もあります。応募している求人が「転勤なし」と明記されている場合は、念のための確認である可能性が高いです。

- 回答例文:

「はい、全国転勤に対応可能です。様々な環境で経験を積むことは、自身の成長にも繋がると考えておりますので、ぜひ挑戦させていただきたいです。」

(難しい場合)「大変申し訳ございませんが、現在、家庭の事情により転居を伴う転勤は難しい状況です。こちらの〇〇(勤務地)で、地域に根ざして長く貢献していきたいと考えております。」

最後に何か言い残したことやアピールしたいことはありますか

- 質問の意図: 面接の最後の最後に与えられる、アピールのチャンスです。入社意欲の高さや、伝えきれなかった自己PRをする場として活用できます。

- 回答のポイント: 「特にありません」は絶対に避けましょう。 この機会を最大限に活かし、最後のひと押しをします。

- 熱意を伝える:「本日の面接を通じて、改めて貴社で働きたいという気持ちが強くなりました」と、入社意欲を再度アピールする。

- 伝えきれなかった強みを補足する: 面接中にアピールしきれなかった自身の強みや経験があれば、簡潔に付け加える。

- 感謝を述べる:「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」と、面接の機会への感謝を伝える。

これらを組み合わせて、簡潔に締めくくると良いでしょう。

- 回答例文:

「はい、本日は貴重な面接の機会をいただき、誠にありがとうございました。〇〇様(面接官)のお話を伺い、貴社の事業の将来性と、社員の皆様の仕事に対する情熱を肌で感じ、ますます貴社で働きたいという気持ちが強くなりました。私の強みである〇〇は、必ずや貴社の△△という課題解決に貢献できると確信しております。ぜひ、前向きにご検討いただけますと幸いです。本日は、誠にありがとうございました。」

面接で好印象を与える逆質問のポイントと例文

面接の最後に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、単なる疑問解消の場ではありません。これは、あなたの入社意欲、企業理解度、そして論理的思考力をアピールできる絶好のチャンスです。効果的な逆質問を準備することで、他の候補者と差をつけましょう。

逆質問の目的とは

企業が逆質問の時間を設ける目的は、主に3つあります。

- 応募者の入社意欲の確認: 本当に自社に興味があれば、自然と疑問が湧くはずです。質の高い質問は、高い入社意欲の表れと捉えられます。

- 企業理解度の確認: どのような質問をするかで、応募者がどれだけ深く企業について調べてきたかが分かります。鋭い質問は、深い企業研究の証です。

- ミスマッチの防止: 応募者の疑問や懸念を解消し、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぐ目的もあります。

応募者にとっては、疑問を解消するだけでなく、面接官との対話を通じて自身の能力や人柄をアピールし、入社後の働く姿を具体的にイメージしてもらうための重要な機会となります。

好印象につながる逆質問の作り方

良い逆質問とは、単なる疑問ではなく、あなたの強みや意欲がにじみ出るような質問です。以下のポイントを意識して作成しましょう。

- 仮説を盛り込む: 「〇〇という記事を拝見し、貴社は△△に力を入れていると理解したのですが、その背景には□□という戦略があるのでしょうか?」のように、自分なりの分析や仮説を盛り込むことで、思考力の高さを示せます。

- 入社後の活躍を前提とする: 「入社後、一日でも早く戦力になるために、事前に学習しておくべき知識やスキルはありますか?」のように、入社後の貢献を前提とした質問は、高い意欲のアピールに繋がります。

- 面接官の役職に合わせる: 面接官が現場の担当者なら具体的な業務内容、マネージャーならチームの目標や方針、役員なら会社の将来的なビジョンに関する質問をするなど、相手の立場に合わせた質問を準備すると、「よく考えている」という印象を与えます。

- オープンクエスチョン(Yes/Noで終わらない質問)を心がける: 「〇〇について、どのようにお考えですか?」「〇〇のやりがいは何ですか?」といったオープンクエスチョンは、面接官との対話を深めるきっかけになります。

最低でも3〜5個は準備しておき、面接の流れの中で既に答えが出たものを除き、状況に応じて使い分けられるようにしておきましょう。

避けるべきNGな逆質問の例

意欲を示すはずの逆質問が、かえってマイナスの印象を与えてしまうこともあります。以下のような質問は避けましょう。

| NGな逆質問の種類 | なぜNGなのか | 代替案・改善策 |

|---|---|---|

| 調べれば分かる質問 | 「企業理念は何ですか?」「事業内容を教えてください」など、Webサイトを見ればすぐに分かる質問は、企業研究不足を露呈してしまいます。 | 「企業理念の〇〇という言葉に共感したのですが、この理念を体現している具体的なエピソードがあれば教えてください」など、調べた上でさらに深掘りする質問にする。 |

| 給与や福利厚生など条件面ばかりの質問 | 待遇に関する質問ばかりだと、「仕事内容より条件面しか見ていない」という印象を与えかねません。特に一次面接など、初期の段階では避けるのが無難です。 | 条件面の確認は、内定後や最終面接の最後など、適切なタイミングで行う。もし聞く場合は、「恐縮ですが、給与体系について一点だけ確認させていただけますでしょうか」と前置きする。 |

| 面接官のプライベートに関する質問 | 「ご結婚されていますか?」など、面接官個人のプライバシーに踏み込む質問は、ビジネスマナーを疑われます。 | 質問はあくまで仕事や会社に関する内容に限定する。 |

| 「特にありません」という回答 | 最も避けたい回答です。入社意欲がない、あるいはコミュニケーション能力が低いと判断されるリスクが非常に高いです。 | 必ず1つは質問をする。どうしても思いつかない場合は、「本日丁寧にご説明いただいたおかげで、疑問点は解消されました。改めて、貴社で働きたいという気持ちが強くなりました」と意欲と感謝を伝える。 |

調べれば分かる質問

「御社の主力商品は何ですか?」や「設立はいつですか?」といった、企業の公式ウェブサイトやパンフレットを少し読めば分かるような質問は、準備不足の表れと見なされます。面接官に「うちの会社に本気で興味があるのだろうか?」と疑念を抱かせる原因になります。情報をインプットした上で、さらに一歩踏み込んだ質問をすることが、意欲の高さを示す鍵となります。

給与や福利厚生など条件面ばかりの質問

給与や休日、残業時間などの待遇面は、働く上で非常に重要な要素であることは間違いありません。しかし、逆質問の機会にこれらの質問ばかりを繰り返すと、「仕事内容や企業への貢献よりも、自分の待遇にしか関心がない人物」というネガティブな印象を与えかねません。特に、一次・二次面接の段階では、仕事内容やキャリアに関する質問を優先すべきです。条件面の確認は、選考が進み、内定が視野に入ってきた最終面接の段階や、内定後の面談で行うのが一般的です。

面接官のプライベートに関する質問

面接はあくまでビジネスの場です。面接官との距離を縮めたいという気持ちがあったとしても、「休日は何をされているのですか?」といったプライベートな質問は不適切です。相手を困惑させ、ビジネスマナーを欠いた人物という評価に繋がりかねません。面接官個人への興味ではなく、会社組織や仕事に対する興味を質問で示しましょう。

「特にありません」という回答

逆質問は、あなたの意欲と能力をアピールする最後のチャンスです。ここで「特にありません」と答えてしまうと、企業への関心が薄い、あるいはコミュニケーションの機会を活かせない、と判断されてしまう可能性があります。面接中に疑問がすべて解消されたとしても、「丁寧にご説明いただいたおかげで、疑問はすべて解消されました。お話を伺い、ますます貴社で働きたいという気持ちが強くなりました」と、感謝と入社意欲を伝える言葉で締めくくるなど、必ず何らかのポジティブな発信を心がけましょう。

【状況別】逆質問の例文

ここでは、応募者の意欲や関心を示す角度別に、具体的な逆質問の例文を紹介します。これらを参考に、自分自身の言葉でカスタマイズしてみてください。

入社後の活躍や貢献に関する質問

入社後の活躍に意欲的な姿勢を示す質問は、面接官に「即戦力として期待できそうだ」という印象を与えます。

- 「入社後、一日でも早くチームに貢献したいと考えております。配属される予定の部署では、現在どのような課題を抱えていらっしゃいますでしょうか。」

- 「〇〇(職種)として、入社後早期に成果を出すために、最も重要視されることは何でしょうか。」

- 「もしご縁をいただけた場合、入社までに特に学習しておくべき分野や、読んでおくべき書籍などがあれば教えていただけますでしょうか。」

- 「貴社で活躍されている方々に共通する資質や行動特性があれば、ぜひお伺いしたいです。」

仕事内容やチームに関する質問

具体的な業務内容やチームの雰囲気について質問することで、働くイメージを具体化し、ミスマッチを防ぐとともに、仕事への強い関心を示します。

- 「今回募集されているポジションの、1日の典型的な業務の流れを教えていただけますでしょうか。」

- 「配属予定のチームは何名体制で、どのような年齢構成やバックグラウンドの方がいらっしゃいますか。」

- 「チームの目標は、どのように設定され、評価されているのでしょうか。また、現在の進捗状況について、差し支えのない範囲で教えていただけますか。」

- 「チーム内で、情報共有やコミュニケーションを活発にするために行っている工夫などはありますか。」

スキルアップやキャリアパスに関する質問

自身の成長意欲と、その企業で長く働き続けたいという意思表示になる質問です。

- 「貴社には、どのような研修制度や資格取得支援制度がありますでしょうか。」

- 「〇〇(職種)として入社した場合、その後のキャリアパスにはどのような可能性がありますか。スペシャリストとしてキャリアを積む道や、マネジメント職に進む道など、具体的な事例があればお伺いしたいです。」

- 「上長との1on1ミーティングなどは、どのくらいの頻度で実施されていますか。キャリアについて相談する機会はありますでしょうか。」

- 「貴社では、社員のスキルアップのために、どのような挑戦の機会が与えられていますか。」

企業の文化や働き方に関する質問

企業のカルチャーへの関心を示すことで、カルチャーフィットを重視している姿勢をアピールできます。

- 「社員の方々が、仕事の中で最もやりがいを感じるのはどのような瞬間か、お伺いしたいです。」

- 「『〇〇』という企業理念を、社員の皆様は日々の業務の中でどのように意識されていますか。具体的なエピソードがあれば教えてください。」

- 「中途で入社された方が、貴社の文化に馴染むために、周囲はどのようなサポートをされていますか。」

- 「本日お話を伺った〇〇様(面接官)が、この会社で働き続けている一番の理由は何でしょうか。」

【ケース別】面接の質問と対策のポイント

応募者の経験や状況によって、面接で重視されるポイントや、効果的なアピール方法は異なります。ここでは、代表的な3つのケースにおける面接対策のポイントを解説します。

第二新卒の面接

第二新卒とは、一般的に学校卒業後1〜3年以内に離職し、再度就職活動を行う若手求職者を指します。新卒のポテンシャルと、社会人経験を併せ持つ存在として、企業からの期待も高まっています。

- 重視されるポイント:

- ポテンシャルと学習意欲: 即戦力としての高いスキルよりも、今後の成長可能性や、新しいことを素早く吸収する学習意欲が重視されます。

- 基本的なビジネスマナー: 短期間とはいえ社会人経験があるため、新卒よりも高いレベルのビジネスマナーが求められます。

- 早期離職理由の納得感: なぜ短期間で前の会社を辞めたのか、その理由に他責的な要素がなく、ポジティブな転職理由として語れるかが非常に重要です。

- 対策のポイント:

- 退職理由はポジティブに変換: 「仕事が合わなかった」ではなく、「社会人経験を通じて、本当にやりたいことが〇〇だと明確になった」など、前向きなキャリアチェンジであることを強調しましょう。現職(前職)で学んだことへの感謝も忘れずに伝えます。

- ポテンシャルをアピール: 短い社会人経験の中でも、主体的に行動したことや、工夫して成果を出した小さな成功体験を具体的に語りましょう。「指示された業務をこなすだけでなく、〇〇を改善提案した」といったエピソードは、ポテンシャルの高さを示す好材料です。

- 入社意欲を強く示す: 「なぜこの会社で、この仕事がしたいのか」を明確に語ることが不可欠です。企業研究を徹底し、「この会社で長く働き、成長していきたい」という強い意志を伝えましょう。

未経験職種への転職面接

これまでのキャリアとは異なる、新しい職種に挑戦する場合の面接です。経験不足を補うだけの熱意と、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)のアピールが鍵となります。

- 重視されるポイント:

- ポータブルスキルの有無: コミュニケーション能力、課題解決能力、論理的思考力、学習能力など、どの職種でも通用する汎用的なスキルが備わっているか。

- 職種への理解度と熱意: なぜ未経験からこの職種を目指すのか、その理由に強い動機があるか。また、その職種についてどれだけ自己学習を進めているか。

- 柔軟性とキャッチアップ能力: 新しい環境や業務内容に素早く適応し、謙虚に学ぶ姿勢があるか。

- 対策のポイント:

- ポータブルスキルを紐づける: これまでの経験を棚卸しし、未経験職種でも活かせるスキルを具体的に洗い出します。例えば、「営業職で培った顧客折衝能力は、マーケティング職でお客様のニーズを理解する上で活かせます」といったように、経験と希望職種とのブリッジを明確に示します。

- 学習意欲を具体的にアピール: 「興味があります」だけでは不十分です。「〇〇の資格取得に向けて勉強中です」「△△というオンライン講座を受講しました」「□□に関する本を5冊読みました」など、既に行動していることを具体的に伝え、熱意を証明しましょう。

- 謙虚な姿勢を示す: 年収ダウンや、年下の先輩から指導を受ける可能性も受け入れる覚悟があることを伝え、新しいことを一から学ぶ謙虚な姿勢を示しましょう。「プライドは捨て、一日も早く戦力になれるよう、何でも吸収する覚悟です」というスタンスが重要です。

管理職・マネジメント職の面接

チームや組織を率いるリーダー候補としての面接です。プレイヤーとしての実績だけでなく、組織全体を俯瞰する視点や、ピープルマネジメント能力が厳しく評価されます。

- 重視されるポイント:

- マネジメント実績の具体性: これまで何人のチームを、どのように率いて、どのような成果を上げてきたのか。その実績の再現性が問われます。

- 組織貢献への視点: 自分のチームの成果だけでなく、全社的な課題に対してどのように貢献できるか、という経営的な視点を持っているか。

- ビジョンとリーダーシップ: チームを導くためのビジョンを示し、メンバーを動機づけ、目標達成へと導くリーダーシップを発揮できるか。

- 対策のポイント:

- マネジメント実績を定量的に語る: 「チームの売上を〇%向上させた」「離職率を△%改善した」「業務プロセスを改善し、□時間の工数を削減した」など、具体的な数字を用いて実績を語ることで、説得力が格段に増します。

- 自身のマネジメント哲学を語る: どのような考えに基づいてチームを運営してきたのか、自身のマネジメントスタイルや哲学を明確に語れるように準備しましょう。メンバーの育成方針、目標設定の方法、困難な状況での意思決定プロセスなどを具体的に説明します。

- 企業の経営課題を自分事として捉える: 応募先企業のIR情報や中期経営計画などを読み込み、企業が抱える経営課題を理解した上で、「自分の経験を活かして、その課題解決にこう貢献できる」という視点で話せると、他の候補者と大きく差をつけることができます。

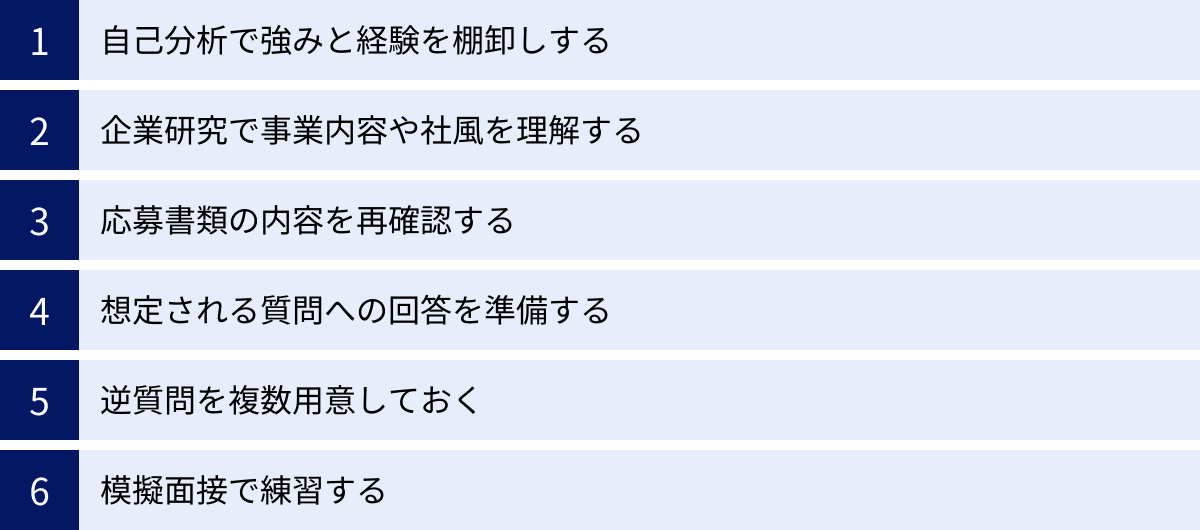

面接通過率を上げるための事前準備

面接は、本番の受け答えだけでなく、それ以前の準備段階で既に勝負が始まっています。万全の準備が、自信と落ち着きを生み、結果的に面接の成功に繋がります。

自己分析で強みと経験を棚卸しする

まずは「己を知る」ことから始めます。これまでのキャリアを振り返り、自分の武器は何か、何を成し遂げてきたのかを言語化する作業です。

- キャリアの棚卸し: これまで所属した企業、部署、担当したプロジェクトなどを時系列で書き出します。それぞれの業務で、どのような役割(Task)を担い、どのような行動(Action)を起こし、どのような結果(Result)に繋がったかを具体的に記述します。特に成功体験や困難を乗り越えた経験は、面接でのアピール材料になります。

- 強み・弱みの分析: キャリアの棚卸しを通じて見えてきた自分の得意なこと、苦手なことを整理します。友人や元同僚など、第三者に自分の印象を聞いてみるのも客観的な視点を得るために有効です。

- 価値観の明確化: 仕事に何を求めるのか、どのような時にやりがいを感じるのか、どのような環境で働きたいのか、といった自分の価値観を掘り下げます。これが転職の軸になります。

企業研究で事業内容や社風を理解する

次に行うべきは「相手を知る」ことです。応募先企業について深く理解することで、的確な志望動機や自己PRを作成でき、逆質問の質も高まります。

- 公式情報のチェック: 企業の公式ウェブサイト、採用サイト、IR情報(株主・投資家向け情報)、プレスリリースは必読です。事業内容、経営状況、今後の戦略といった基本的な情報を正確に把握します。

- 社員の声に触れる: 社員インタビューやブログ、SNSでの発信などから、実際に働く人々の雰囲気や、企業の文化(カルチャー)を感じ取りましょう。どのような人材が活躍しているのかを知ることは、カルチャーフィットを考える上で非常に重要です。

- 競合他社との比較: なぜこの会社なのかを語るために、競合他社の強みや弱みを分析し、応募先企業のユニークな点(独自性)を明確にしておきましょう。

応募書類(履歴書・職務経歴書)の内容を再確認する

面接は、提出した応募書類に基づいて行われます。書類に書かれている内容と、面接での発言に矛盾がないように、隅々まで内容を再確認し、頭に入れておきましょう。

- 職務経歴書の深掘り準備: 記載した実績やスキルについて、「なぜそうなったのか?」「具体的に何をしたのか?」と自問自答し、深掘りされても答えられるようにエピソードを整理しておきます。特に数字で示した実績については、その算出根拠を明確に説明できるように準備しておくことが不可欠です。

- 志望動機・自己PRの一貫性: 書類に書いた志望動機や自己PRを、面接でさらに具体的に、熱意を込めて語れるように、話す内容を肉付けしておきましょう。

想定される質問への回答を準備する

この記事で紹介したような頻出質問に対して、自分なりの回答を準備します。

- 回答の骨子を作成: 全ての質問に対して完璧な文章を丸暗記する必要はありません。伝えたいキーワードやエピソードの要点を書き出し、話の骨子(アウトライン)を作成しましょう。

- 声に出して話す練習: 頭の中で考えるだけでなく、実際に声に出して話す練習をすることで、言葉に詰まったり、話が長すぎたりする点に気づくことができます。1分、3分など時間を計りながら話す練習も効果的です。

逆質問を複数用意しておく

逆質問は、あなたの意欲と企業理解度を示す絶好の機会です。

- 質の高い質問を準備: 調べれば分かる質問は避け、入社後の貢献を前提とした質問や、自分なりの仮説を盛り込んだ質問を準備します。

- 複数(3〜5個)用意する: 面接の流れの中で、準備していた質問の答えが語られてしまうこともあります。状況に応じて使い分けられるように、複数の角度から質問を用意しておきましょう。

模擬面接で練習する

準備の総仕上げとして、模擬面接を行うことを強く推奨します。

- 第三者の視点を得る: 友人、家族、あるいは転職エージェントのキャリアアドバイザーなどに面接官役を依頼し、フィードバックをもらいましょう。自分では気づかない話し方の癖や、分かりにくい点を指摘してもらうことで、客観的に自分を見つめ直すことができます。

- 本番の緊張に慣れる: 人前で話す練習をすることで、本番の過度な緊張を和らげることができます。オンライン面接の場合は、ビデオ通話ツールを使って練習すると、カメラ映りや声の通り方もチェックできます。

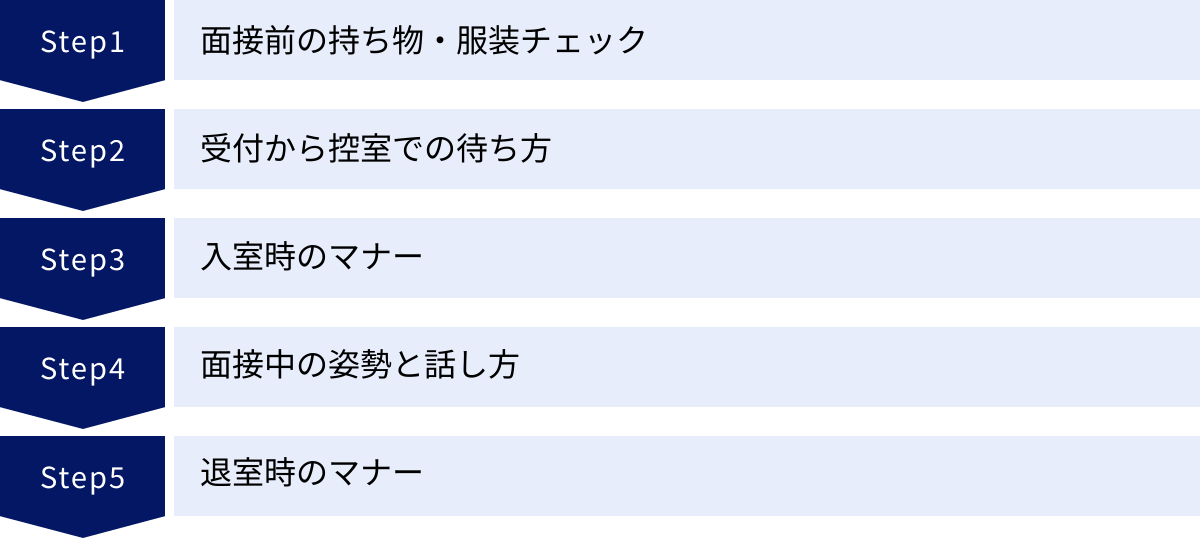

面接当日の流れと基本マナー

どれだけ素晴らしい受け答えを準備しても、基本的なマナーが守れていなければ、社会人としての資質を疑われてしまいます。面接当日の流れに沿って、基本マナーを再確認しましょう。

面接前の持ち物・服装チェック

前日までに、持ち物と服装の準備を済ませておきましょう。

- 持ち物リスト

- 服装: 企業から指定がない限り、ビジネススーツが基本です。清潔感が最も重要なので、シワや汚れがないか事前に確認しましょう。髪型や爪、靴の汚れなど、細部まで気を配ります。

受付から控室での待ち方

会社のビルには、面接開始の10〜15分前には到着するようにし、受付は5〜10分前に行うのが適切です。

- 受付: 受付では、明るくハキハキとした声で「〇〇と申します。本日〇時より、〇〇様(採用担当者名)と面接のお約束をいただいております」と、氏名、時間、相手の名前を明確に伝えます。

- 控室での態度: 案内された控室では、スマートフォンをいじったりせず、正しい姿勢で静かに待ちます。 この時点から既に面接は始まっているという意識を持ちましょう。提出書類のコピーに目を通しておくのがおすすめです。

入室時のマナー

「どうぞ、お入りください」と声がかかったら、入室します。

- ノック: ドアを3回、軽くノックします。

- 入室: 「失礼いたします」と言ってからドアを開け、中に入ります。

- 挨拶: 面接官の方を向き、明るく「〇〇 〇〇と申します。本日はよろしくお願いいたします」と挨拶し、一礼します。

- 着席: 「どうぞ、おかけください」と促されてから、「失礼いたします」と一言述べて着席します。カバンは椅子の横の床に置きます。

面接中の姿勢と話し方

面接中は、終始明るく、前向きな姿勢を心がけます。

- 姿勢: 背筋を伸ばし、浅すぎず深すぎず椅子に腰掛けます。男性は軽く足を開き、手は膝の上へ。女性は膝をそろえ、手は膝の上で重ねます。

- 目線: 基本的に、話している面接官の目を見て話します。複数の面接官がいる場合は、時折他の面接官にも視線を配ると良いでしょう。

- 話し方: 結論から先に話す(PREP法)ことを意識し、ハキハキとした聞き取りやすい声で話します。適度な相づちや、明るい表情も好印象に繋がります。

退室時のマナー

面接終了後も、最後まで気を抜かないようにしましょう。

- お礼: 立ち上がって椅子の横に立ち、「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」と深く一礼します。

- ドアの前で: ドアの前まで来たら、面接官の方を向き直し、「失礼いたします」と再度一礼してから退室します。

- 退室後: ドアを閉める際は、後ろ手で閉めず、静かに閉めます。会社を出るまでは、気を抜かずに静かに行動しましょう。

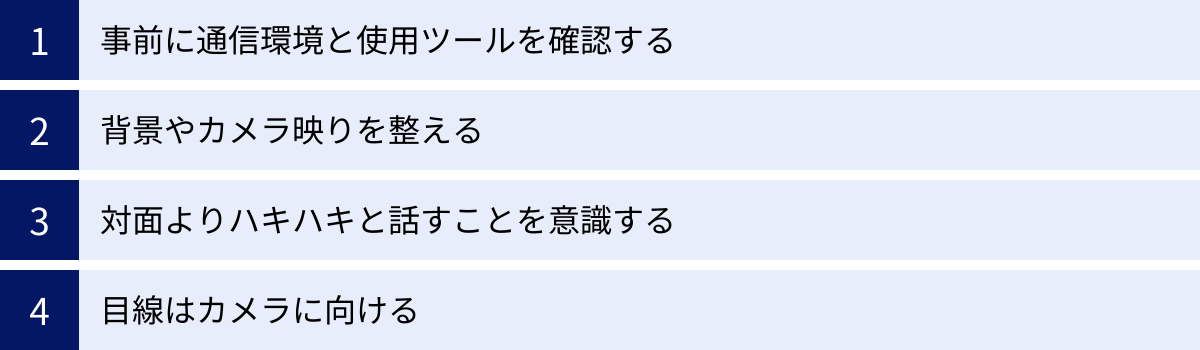

Web(オンライン)面接で特に注意すべき点

近年主流となっているWeb面接は、対面の面接とは異なる注意点があります。事前に準備を怠ると、思わぬトラブルで評価を下げてしまう可能性があります。

事前に通信環境と使用ツールを確認する

技術的なトラブルは、準備不足と見なされる可能性があります。

- 通信環境: Wi-Fiが不安定な場合は、有線LANに接続するか、安定した場所に移動しましょう。事前に友人や家族とテスト通話を行い、音声や映像に問題がないか確認します。

- 使用ツール: 企業から指定されたツール(Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなど)は、事前にインストールし、アカウント作成や基本的な操作方法に慣れておきましょう。表示される名前は、本名(フルネーム)に設定しておきます。

背景やカメラ映りを整える

画面に映る情報すべてが、あなたの印象を左右します。

- 背景: 背景には余計なものが映り込まないよう、白い壁や無地のカーテンの前が理想です。生活感のある部屋が映り込むのは避けましょう。バーチャル背景は、企業から許可がない限りは使用しないのが無難です。

- 照明: 顔が暗く映ると、表情が分かりにくく、元気のない印象を与えてしまいます。顔の正面から光が当たるように、リングライトを使ったり、デスクライトを配置したりすると、顔色が明るく見え、印象が格段に良くなります。逆光は絶対に避けましょう。

- カメラの位置: カメラは目線の高さか、少し上になるように設置します。PCを台の上に乗せるなどして高さを調整しましょう。見下ろす角度になると、偉そうな印象を与えかねません。

対面よりハキハキと話すことを意識する

オンラインでは、音声が対面よりも伝わりにくくなることがあります。

- 声のトーンとスピード: 普段よりもワントーン高い声で、少しゆっくり、ハキハキと話すことを意識しましょう。マイクが音声を拾いにくい場合もあるため、明瞭な発声が重要です。

- 相づちは明確に: 相手の話を聞いていることを示すために、対面以上に「はい」という返事や、頷きを少し大きく行うと、コミュニケーションが円滑になります。

目線はカメラに向ける

対面の面接では相手の目を見て話しますが、Web面接では少し異なります。

- カメラのレンズを見る: 相手の顔が映る画面を見ていると、相手からは伏し目がちに見えてしまいます。話す時は、画面ではなくカメラのレンズを見るように意識すると、相手と視線が合っているように見え、熱意が伝わりやすくなります。相手が話している時は、画面を見ても構いません。

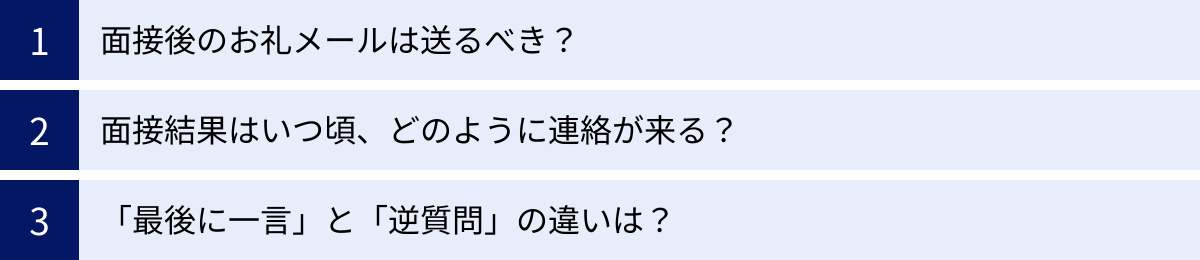

中途採用面接に関するよくあるQ&A

最後に、中途採用面接に関して多くの人が抱く疑問についてお答えします。

面接後のお礼メールは送るべき?

結論から言うと、送ることを推奨します。 お礼メールが直接的に合否を左右することは稀ですが、丁寧な印象を与え、入社意欲の高さを示すことができます。

- タイミング: 面接当日中、遅くとも翌日の午前中までには送りましょう。

- 内容: 宛名(会社名、部署名、面接官の氏名)を正確に記載し、面接の機会をいただいたことへの感謝、面接で印象に残ったこと、そして改めて入社意欲を簡潔に伝えます。長文である必要はありません。

- 注意点: 誤字脱字は厳禁です。送信前に必ず見直しをしましょう。

面接結果はいつ頃、どのように連絡が来る?

面接の最後に、結果連絡の時期や方法について伝えられることが多いです。もし伝えられなかった場合は、逆質問の際に「本日の選考結果は、いつ頃、どのような形でいただけますでしょうか」と確認しておくと安心です。

- 時期: 一般的には、3日〜1週間以内に連絡が来ることが多いですが、企業の選考スケジュールによっては2週間程度かかる場合もあります。

- 方法: 合格の場合は電話で連絡が来た後、メールで詳細が送られてくるケースが多いです。不合格の場合は、メールのみで通知されるのが一般的です。

- 連絡が来ない場合: 約束の期日を過ぎても連絡がない場合は、1〜2日待ってから、メールか電話で丁寧に問い合わせてみましょう。「〇月〇日に面接を受けさせていただきました〇〇と申します。その後の選考状況はいかがでしょうか」と確認します。

「最後に一言」と「逆質問」の違いは?

どちらも面接の終盤で聞かれることが多いですが、意図が異なります。

- 逆質問: 「何か質問はありますか?」と問われ、応募者から企業への質問を促すものです。疑問解消と、意欲のアピールの場です。

- 最後に一言: 「最後に何か言い残したことはありますか?」と問われ、応募者からの最後のアピールを促すものです。質問ではなく、自分の想いや熱意を伝える最後のプレゼンテーションの機会と捉えましょう。

もし「最後に何かありますか?」という曖昧な聞かれ方をした場合は、「ありがとうございます。それでは、一点だけ質問させていただいてもよろしいでしょうか」と逆質問をするか、「ありがとうございます。それでは最後に、本日の面接の感想と入社への熱意をお伝えさせてください」と最後の一言を述べるか、どちらでも構いません。重要なのは、与えられた最後のチャンスを無駄にせず、ポジティブな印象で面接を締めくくることです。